Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Palémon

- Kategorie: Religion und Spiritualität

- Serie: Mémoires

- Sprache: Französisch

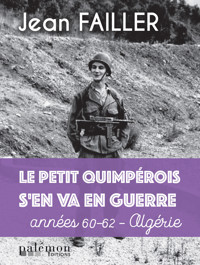

Dans ce deuxième volume de ses mémoires, Jean Failler évoque cette fois ses années d'Algérie, nous livrant un témoignage bouleversant sur cette période noire, qui a jeté dans l'arène tant de jeunes hommes, les cabossant à jamais… Ils avaient vingt ans, la rage au cœur. À travers souvenirs et anecdotes pétris d'émotion, sans pathos ni emphase, Jean parvient parfois à nous faire sourire, à nous faire pleurer aussi.

À PROPOS DE L'AUTEUR

Jean Failler - Auteur de pièces de théâtre, de romans historiques, de romans policiers. Vit et écrit à l’île-Tudy (Finistère)." de romans historiques, de romans policiers. Vit et écrit à l’île-Tudy (Finistère)

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 522

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Couverture

Page de titre

Mauvais souvenirs… Soyez pourtant les bienvenus,vous êtes ma jeunesse lointaine

Georges CourtelineLes Gaietés de l’escadron (1886)

En Algérie, la seule négociation c’est la guerre

François Mitterand

En 1956, François Mitterand, ministre de l’Intérieur, signait le décret de rappel du contingent en Algérie pour livrer une guerre qui devait causer la mort de 30000 appelés du contingent.

AVERTISSEMENT

Ce second volet de mes mémoires surprendra certainement les lecteurs qui sont accoutumés au ton plus léger de mes précédents ouvrages car c’est une époque tragique de ma vie que je vais évoquer.

Je n’ai pas cherché à faire un récit héroïque du temps que j’ai passé sous les drapeaux de 1960 à 1963 mais à restituer de son origine à sa fin le périple d’un bidasse de vingt ans entraîné malgré lui dans une guerre meurtrière.

Ce récit débute à la gare de Quimper où, avec quelques autres garçons de ma génération, j’ai pris le train pour ma première affectation au 3/22e RIMa (régiment d’infanterie de marine), dans le quartier Mellinet à Nantes.

Cela commence comme les Gaietés de l’escadron (Nantes, puis Fontenay-le-Comte) jusqu’à l’embarquement à Port-Vendres sur le bateau qui nous emmena à Alger. Puis il y eut le train d’Alger à Sétif, et enfin le voyage en GMC de Sétif à Kerrata, au cœur de la petite Kabylie, où je pris mes quartiers à Tizi n’Bechar sur un piton dans un camp retranché de la montagne.

C’est là qu’avec mes compagnons aussi inexpérimentés et aussi naïfs que moi, nous découvrons la guerre et ses horreurs. C’est là aussi qu’il nous faudra nous endurcir ou périr.

Chères lectrices, vous me pardonnerez d’avoir usé (et peut-être abusé) du rude langage des casernes, mais j’ai voulu rendre aussi fidèlement que possible ce qu’a été le temps sous les drapeaux de ces bidasses envoyés au casse-pipe pour deux longues années de leur jeune vie.

Bien évidemment, ça ne peut pas se traduire par un langage châtié, on n’est pas au thé de 17 heures chez la marquise et le vocabulaire martial pourra souvent faire se froncer quelques jolis nez.

Quant à mes lecteurs, je ne m’en fais pas pour eux, je les ai assez souvent entendus dans les vestiaires de foot ou de rugby (voire dans la cour de l’école à la récré) pour vous assurer que leur vocabulaire n’a rien à envier à la vigoureuse verdeur de celui des soldats de marine.

Jean Failler

PROLOGUE

Nous sommes le premier mars 2022 et le récit qui suit n’est pas une fiction, mais le déroulé d’une histoire, la mienne, qui a commencé voici soixante-deux ans, le premier mars 1960.

En fait, j’en avais connu les prémices trois mois plus tôt lorsque le conseil de révision m’avait déclaré « bon pour le service ».

Il fut un temps, paraît-il, où être refusé à la conscription était considéré comme un grand malheur. Le réformé, s’il n’était pas jugé digne de mourir pour la patrie, était ipso facto soupçonné de porter d’innommables tares qui lui fermaient la plupart des emplois. Quant à se trouver une femme, le malheureux avait rarement accès au-dessus du panier. En ces temps où la force physique était encore une panacée et le sentiment patriotique la plus noble des vertus, celui qui n’était pas jugé apte à servir sous les drapeaux était considéré comme un déclassé, pour ne pas dire un moins que rien.

Aussi les conscrits, au sortir de ce fameux conseil de révision, défilaient-ils fièrement dans leur village en portant ostensiblement des pancartes enluminées par leurs soins qui proclamaient « Bon pour les femmes » en braillant des chansons à boire pour offenser le bourgeois.

Cette intronisation officielle à la vie d’homme se terminait le plus souvent en affreuses beuveries qui, comme les beuglements qui les accompagnaient, me faisaient horreur.

Je dois dire que je n’aurais pas éprouvé une contrariété insurmontable à être réformé, qualificatif que l’on réserve d’ordinaire aux haridelles fourbues qui ne peuvent plus mettre un sabot devant l’autre.

« Bon pour les femmes »… Je n’avais pas attendu l’onction officielle pour tester mon aptitude à cet égard auprès de jouvencelles plus avenantes que ce major quinteux, podagre et bedonnant qui nous auscultait en nous scrutant sévèrement par-dessus un pince-nez d’acier planté sur son nez tubéreux.

D’autant que ce cachet « bon pour le service » appliqué d’une main ferme par le caporal assistant du toubib menait à l’initiation aux armes et qu’au bout de cette période de profond ennui, il y avait une guerre qui n’osait pas dire son nom de l’autre côté de la Méditerranée, en Algérie.

Tout le populaire de France avait un fils, un frère, un cousin qui avait fait la traversée pour participer à ce que la presse, se faisant l’écho des autorités, nommait pudiquement « les opérations de maintien de l’ordre ». Seuls en réchappaient les « pistonnés » (en 1914, qui n’était pas si loin, on les appelait les « embusqués »). Avec du pognon ou des relations, on trouvait au conscrit de bonne famille une jolie planque dans un ministère, à Paris de préférence, enfin là où on ne risquait pas de se faire trouer la peau, égorger ou amputer de ses organes les plus précieux.

Pour appeler les choses par leur nom, c’était le bordel dans les départements d’Afrique du Nord, un vrai foutoir où tout le monde voulait commander et où, paradoxe, il n’y avait plus d’autorité.

En bons fils de la République, nous étions requis pour aller y ramener la paix et la concorde.

Noble mission s’il en fut, mais vaste programme ! Sous la bénignité de cette appellation, ce maintien de l’ordre faisait chaque jour son lot de mutilés et de morts chez les soldats du contingent. Plus de 30 000 de nos camarades ont retrouvé leur village dans un plumier de sapin et quelques milliers d’autres avec un bras ou une jambe en moins, voire des traumatismes moins apparents, mais non moins invalidants dont ils souffriraient jusqu’à leur dernier jour.

Mon cousin Guy, le sculpteur, servait depuis 1956 dans une unité de parachutistes et venait d’avoir « la quille » et ce costaud qui n’avait peur de rien était rentré au pays dans un état pitoyable avec, dans ses yeux clairs, le reflet des souffrances morales qui le minaient.

Alors, voyant inéluctablement se rapprocher la date où je devrais passer la Méditerranée pour aller défendre un pays que je ne connaissais pas, j’aurais préféré courir le risque de n’être pas « bon pour les filles » et poursuivre à Quimper ma bonne petite vie tranquille, mais voilà…

À la mémoire de mes compagnonsdes bons et des mauvais jours,

Et à celle de mon condisciple et ami très cher,Jean-Philippe Catesson,tombé dans les Aurès le 29 janvier 1962

CHAPITRE 1

Autant commencer par le commencement, n’est-ce pas, même si ce commencement fut aussi la fin d’une jeunesse joyeuse et insouciante et que les jours qui suivirent ce 26 février 1960 furent le commencement d’un long cauchemar.

Depuis que j’avais quitté l’école, c’est-à-dire depuis mes seize ans, je travaillais avec mes parents dans leur commerce de marée. À dix-huit ans, j’ai passé le permis de conduire et désormais je tenais le volant du camion pour aller à la criée acheter le poisson au débarquement de la pêche. Le matin à six heures, j’installais l’étal et je servais les premiers clients, des cheminots du premier train de Paris qui rapportaient de la marée fraîche pour leurs voisins.

Après mes dernières années d’école où j’avais traîné ma misère, j’étais libéré par le travail. Je touchais un petit salaire qui m’avait permis de m’acheter une moto d’occasion (une 175 cm3 Moto bécane) qui me conférait une totale indépendance. Le dimanche, je jouais au foot dans l’équipe des juniors du Stade quimpérois et je pratiquais aussi avec un certain succès l’athlétisme à l’Étoile Sportive de Kerfeunten où j’avais été sacré champion de Bretagne de saut à la perche en catégorie junior.

Fort de ce succès et de mes performances, mon entraîneur Jean Leroux envisageait pour moi un service militaire pépère, au prestigieux bataillon de Joinville qui accueillait les jeunes sportifs prometteurs. J’avais d’ailleurs suivi un stage de présélection avec l’élite des espoirs français à Chambéry.

Le président du Stade quimpérois, monsieur Marcel Chacun, aurait bien voulu lui aussi me conserver dans son effectif et Pierre Philippe, l’entraîneur de la section foot du Stade quimpérois m’avait laissé entendre que je pourrais être incorporé dans la marine sans aucun problème, le sénateur maire de Quimper, monsieur Monteil, qui était alors ministre de la Marine, faisait régulièrement affecter les jeunes footballeurs du club dans la Royale.

Dans le cas où je choisissais le foot, j’étais donc assuré de me retrouver, comme quelques autres planqués, à l’école des mousses du Dourdy à Loctudy, autrement dit, à la maison tous les soirs, à l’entraînement trois fois par semaine et au match le dimanche.

Alors, la marine à vingt kilomètres de chez moi, pour jouer le dimanche des matchs de CFA dans un obscur club de province ou le prestige qui s’attachait au fameux bataillon de Joinville ?

La vanité l’emporta sur la sécurité… Jean Leroux, estimable « gymmier » au lycée de la Tour d’Auvergne et excellent entraîneur de l’Étoile Sportive de Kerfeunten, n’avait évidemment pas l’entregent d’un sénateur maire, ministre de surcroît.

J’optai donc pour Joinville, qui m’ignora superbement. D’autres athlètes que j’avais surclassés au stage de Chambéry avaient été incorporés au bataillon sans problème.

Il faut dire qu’ils étaient licenciés au Racing Club de France, club prestigieux auprès duquel l’Étoile Sportive de Kerfeunten brillait d’un bien pâle éclat.

Aux premiers jours de mars, je me trouvais donc appelé sous les drapeaux au 3/22e RIMa à Nantes.

Trois jours plus tôt, le 26 février, j’avais fêté mes vingt ans et, en famille, on avait célébré cet anniversaire.

Mon père, pour cette circonstance exceptionnelle, avait même fait sauter un bouchon de champagne (dans lequel j’avais feint de tremper mes lèvres, car je déteste ce breuvage) et toute la famille en chœur avait entonné le traditionnel :

On n’a pas tous les jours vingt ans,

Ça nous arrive une fois seulement,

C’est le jour le plus beau de la vie,

Celui où on fait des folies…

Le jour le plus beau de la vie devait avoir hélas des lendemains beaucoup moins souriants puisque, quarante-huit heures plus tard, une lettre du ministère des Armées me convoquait à Nantes, au quartier Mellinet pour « satisfaire » à mes obligations militaires. Aussi, j’aurais plutôt chanté comme Brassens :

Dans les comptes d’apothicaire

Vingt c’est une somme de bonheur

Mes vingt ans sont morts à la guerre

De l’autre côté du champ d’honneur.

Si j’connus un temps de chien certes,

C’est bien le temps de mes vingt ans…

J’avais choisi le mauvais cheval, le vin était tiré, il fallait le boire et je détestais le vin, surtout celui qui avait un goût de caserne.

*

Cependant, il n’y avait pas à tergiverser, aussi ne tergiversai-je pas et, les deux jours accomplis, je retrouve sur le quai de la gare de Quimper une bonne douzaine de clampins de mon âge qui, eux aussi, attendent le train qui doit nous véhiculer jusqu’à ce fameux champ d’honneur, qui mène plus souvent au cimetière qu’au pinacle, pour faire notre devoir de citoyen.

Tout ce petit monde se jauge d’un œil curieux et inquiet, angoissé par ce saut dans l’inconnu qui lui était imposé.

J’en connais quelques-uns et, en confrontant nos convocations, nous nous apercevons que nous sommes embarqués pour la même destination : caserne Mellinet, Nantes. Pas de bol, il y a Joubert dans le lot. Joubert, un mec de mon quartier que je n’ai jamais pu blairer, un ramenard de première qui a tout vu tout fait et qui roule sa caisse au prétexte que son père est quelque chose à la préfecture, qu’il a passé ses deux bacs avec succès et qu’il poursuit ses études de droit à Rennes.

Au physique, c’est un petit mec au visage chafouin qui se la joue façon Lemmy Caution en allumant avec ostentation des cigarettes anglaises et en balançant les allumettes après les avoir soufflées d’une pichenette désinvolte.

Il doit trouver que ça fait chic, comme d’assener ses vérités la bouche de travers à la manière d’un taulard. Le reste du groupe n’est pas très disert. La morosité prévaut. Quelques gaillards de la campagne considèrent Joubert avec méfiance et l’un d’entre eux dit en breton que si ce gommeux continue à nous faire chier avec ses histoires à la con, il va le passer par la fenêtre.

Il s’appelle Youen Drézen, il vient du pays bigouden, une contrée à la fois proche et lointaine de la préfecture du Finistère. Un pays où il n’est pas d’usage de se laisser baver sur les rouleaux par des branleurs comme ce Joubert.

Il suffit de regarder sa face camuse et ses poignes noueuses de laboureur pour savoir que ce Drézen-là ne plaisante pas.

J’ai connu assez de ces gaillards qui vont au bal du samedi soir uniquement pour la castagne. Les gars de la ville, dont je suis, sont réputés piquer leurs copines et ont de tout temps été leurs cibles favorites. À la place de Joubert, je me méfierais.

Mais je me tais, car, pour ne rien vous cacher, si ce monsieur « je sais tout » se fait claquer le museau par Drézen, ça ne m’empêchera pas de dormir. Pour le moment, il ne peut pas se retenir de pérorer. Il prédit qu’on n’aura pas de mouron à se faire pour trouver ce fameux quartier Mellinet, car son père lui a dit qu’il y aurait un comité d’accueil pour nous récupérer à la gare.

L’ambiance n’est pas à la joie dans notre compartiment que les civils ont fui. Le prestige de l’uniforme ? Ne me parlez pas de cette légende ! Ça ne fonctionne qu’au cinéma et ça doit commencer aux barrettes d’épaule, pas aux sardines cousues sur les hardes kaki des sous-offs de bas étage. Nous sommes encore loin du grade de lieutenant qui retient le regard des jeunes filles, et surtout de leurs mamans.

Les serpattes1 et les cabos n’ont pas plus de chance. Alors, vous pensez, les mêmes pas bidasses de deuxième classe, les conscrits, les bleus bites… Car c’est comme ça qu’on appelle, bleu bite, les deux premiers mois sous les drapeaux. Ensuite, on sera en quelque sorte monté en grade puisque nous ne serons plus que des bleus. Deux matafs Ti-Zefs (purs Brestois) qui ont dû copieusement arroser leur départ braillent à tue-tête une chanson, brestoise comme il se doit :

Il s’appelait Jean Quéméneur,

Il était l’fils d’une demi-sœur,

De la fameuse madame Larreur,

La grande Hortense,

Celle qui tenait un caboulot

Aux gars de Dinard et d’Saint-Malo,

En face d’la caserne du dépôt,

À Recouvrance !

Cet À Recouvrance est beuglé à la fin de chaque couplet.

Il y a onze couplets de ce tonneau et, quand ils arrivent au bout, les Ti-Zefs relancent la machine en puisant des forces dans le litron de vin rouge qu’ils tiennent dans une musette kaki. Pas étonnant que les civelots se soient fait la malle. Ti-Zefs ou pas, ces arsouilles commencent d’ailleurs à nous fatiguer aussi.

C’est dans des conditions pareilles que les chefs se révèlent, et le chef dans ce wagon, mais on ne le sait pas encore, c’est un nommé Albert Coulaud, un grand gaillard tout en os, en muscles et en nerfs qui, nous l’apprendrons plus tard, est compagnon charpentier de son état. La conscription l’a cueilli à la cayenne2 de Landerneau où il finissait son tour de France.

Sans mot dire, lorsqu’une nouvelle fois le Brestois sort son litre bien entamé, il se lève, lui enlève délicatement, mais fermement la bouteille des mains, abaisse la vitre du compartiment et la balance sur le ballast. Puis il annonce, toujours très calmement :

— Maintenant ça suffit ! Foutez-la en veilleuse !

Un Brestois fait le brave et dit hargneusement en tâtant sa musette :

— On s’en tape, dans la marine, on ne s’embarque jamais sans biscuits. On a encore des munitions.

— Fais voir ça, ordonne calmement Coulaud en prenant la musette par la courroie.

Ce faisant, il fixe le pochard dans les yeux. Celui-ci parait se recroqueviller sur son siège, cherchant du regard l’appui de son collègue. Mais, bizarrement, tout soudain, celui-ci semble penser à autre chose.

Alors, Coulaud ouvre de nouveau la fenêtre et balance la musette sur le ballast. Puis il remonte la vitre et, se penchant vers les deux pochards privés de « munitions », il prévient solennellement :

— Encore un mot, je vous envoie rejoindre votre musette.

Il a un regard si féroce en disant ça que les deux ivrognes se gardent bien de prononcer ce mot. Quelques minutes plus tard, le silence du wagon n’est plus troublé que par leurs ronflements.

Le voyage sera plus calme, entrecoupé d’arrêts, Rosporden, Quimperlé, Lorient…

Le train siffle lugubrement, ralentit, s’arrête dans des couinements de fers malmenés. Les matafs arrachés à leurs rêves s’ébrouent :

— Putain, Lorient ! Grouille-toi, Dédé, c’est là qu’on descend.

Ils cahotent dans le couloir du wagon, descendent à la volée et reprennent leur souffle.

La locomotive lâche un gros nuage de fumée blanche, les dernières portes claquent et ça repart.

Sur le quai, les matafs gagnent la sortie en tirant des bords et en nous adressant des bras d’honneur. Coulaud hausse ses larges épaules :

— Tas de branleurs !

Dans le compartiment apaisé, tout le monde somnole ou feint de somnoler. Les rêves ne sont pas roses. Les arrêts se succèdent, Auray, Vannes, Questembert, Pontchâteau, Savenay et enfin Nantes.

Sur le quai, une voix anonyme sortie d’un haut-parleur clame : « Nantes, dix minutes d’arrêt. Les passagers à destination de Bordeaux sont priés d’emprunter le passage souterrain… »

— Je crois qu’on y est, dit Coulaud de sa voix calme.

Chacun empoigne son bagage et, tout engourdis par cette longue immobilité, nous descendons sur le quai où personne ne nous attend, ce qui permet à Drézen de faire remarquer à Joubert que son connard de père ne connaît rien à rien.

Puis, négligeant la réponse qui va peut-être venir, il se dirige vers la buvette, suivi d’une demi-douzaine de gaillards qui, ça se sent à leur démarche, sont eux aussi des gars de la terre.

Joubert fait le faraud et, en homme qui connaît les manières, commande une fillette de muscadet en nous adressant un clin d’œil appuyé :

— Autant s’habituer aux ressources locales.

Les paysans bigoudens se sont fait servir du vin rouge et, sans souci des sarcasmes de mes compagnons, je commande un Coca-Cola.

Mais voilà qu’un troufion tout agité accourt :

— C’est vous, les gars de Quimper ?

C’est bien nous.

— Caporal Méchin, amenez-vous !

Après avoir fini nos verres et jeté quelque monnaie sur le comptoir, nous sortons de la gare où le caporal Méchin nous bouscule sans ménagement vers un camion bâché de couleur kaki.

— Allez, fissa ! Fissa, bande de brèles3 !

Ça ne trouble pas Coulaud, qui, sans se presser, adresse un regard de mépris au petit gradé.

Joubert ricane :

— Mince de taxi, il a dû faire le débarquement en Normandie.

— Ta gueule ! dit le caporal.

Joubert le prend de haut :

— Dites donc, sous-officier, on n’a pas gardé les vaches ensemble, je m’en souviendrai.

— De quoi ? aboie le cabot.

Joubert, toujours arrogant, le toise et articule :

— Je ne vous ai pas tutoyé, il me semble !

Le caporal ricane et vient lui balancer sous le pif :

— Tiens donc, un malin !

Il fait deux pas en arrière et nous considère, un rictus aux lèvres :

— C’est marrant, faut qu’il y ait un guignol à chaque contingent.

Il regarde Joubert sous le nez :

— Et comment qu’il s’appelle, le malin ?

— Il s’appelle Joubert, Éric Joubert si ça vous dit quelque chose, sous-officier !

Le cabot ricane derechef en le menaçant de l’index.

— Ça devrait ? Je regarderai ça ce soir dans mon dictionnaire.

Joubert joue l’étonnement :

— Vous savez donc lire ?

Le caporal commence à l’avoir mauvaise de ces vannes, et surtout de la bordée de ricanements qui a accompagné la question de Joubert. Il se fout carrément en rogne.

— Ouais, et écrire aussi. En tout cas, assez pour te foutre un motif au cul, monsieur le malin.

Il s’adresse ensuite à notre groupe en général :

— Et j’en ai autant pour ceux qui trouvent ça marrant !

Un silence gêné se fait dans nos rangs. Seul Joubert veut faire le brave. Imprudemment, il se croit autorisé à en remettre une couche :

— Vous savez à qui vous causez, caporal ? demande-t-il au petit gradé d’un ton méprisant.

Le caporal Méchin émet une sorte de hennissement :

— Ouais, mon petit mossieur, je cause à un branleur qui va me dire que son papa est un mec important et qu’en conséquence il peut se permettre d’emmerder le caporal Méchin ? C’est bien ça, mossieur Joubert ?

Sans attendre la réponse, il affirme en se retournant vers nous :

— Ouais, c’est ça !

Il jette un coup d’œil circulaire sur notre groupe.

— Ce n’est pas dur à deviner, mossieur Joubert n’est pas le premier ni le dernier probablement à m’avoir promis des tonnes d’emmerdements…

Il émet un ricanement sans joie :

— Ici, les emmerdements, c’est moi qui les distribue. Nous allons passer deux mois ensemble et, même si vous n’êtes pas très intelligents, il ne vous faudra pas deux jours pour comprendre qui peut emmerder l’autre. En attendant, mossieur Joubert m’a déjà fourni le nom de celui qui sera de corvée de chiottes toute la semaine.

Joubert regimbe :

— Vous… vous me menacez ?

Le caporal pouffe :

— Non, petit con, je te prédis juste ton avenir immédiat. Et si t’es pas jouasse4, on réglera ça au quartier !

Il monte dans la cabine près du chauffeur. La portière claque, le moteur ronfle et le camion s’ébranle.

Nous sommes assis sur des bancs de bois fixés à la caisse du camion. À chaque coup de frein, nous sommes précipités les uns contre les autres.

Joubert continue à plastronner :

— Non, mais, vous avez vu ce taré ? Pour qui il se prend, ce cabot de mes fesses, il ne sait pas à qui il a affaire ! J’vais lui apprendre, moi !

Coulaud, toujours imperturbable, laisse tomber :

— Tu ferais mieux de fermer ta grande gueule, Joubert.

Joubert lui lance un regard furieux et fait fi de ce sage conseil en s’adressant à nous :

— Dès qu’on arrive, je demande le sergent de semaine et, là, on va voir ce qu’on va voir !

Cette fois, c’est Dédé qui lui répond d’une voix lasse :

— T’en as pas marre de parler pour ne rien dire ?

C’est un petit mec marrant, Dédé, il est potard dans une pharmacie. Il s’appelle André Tison, mais, tout de suite, il nous a mis au parfum :

— Tout le monde m’appelle Dédé la Pilule.

Il ponctue cette déclaration d’un clin d’œil canaille et ajoute, un peu comme les bébés disent « na ! » quand ils veulent manifester leur volonté :

— Des fois, il y en a même qui oublient « Dédé ». Mais vous pouvez m’appeler « la Pilule », je ne me fâcherai pas.

Lancé, il ne lâche plus le crachoir :

— C’est rapport à mon boulot, of course.

— Of quoi ? demande Coulaud qui, à cause du bruit du camion, n’a pas entendu.

— Of course, répond complaisamment Dédé. En English, ça veut dire « bien sûr ».

Re clin d’œil appuyé.

— Tu causes donc l’anglais ? demande Joubert, feignant l’admiration.

— Non, mossieur, répond la Pilule en lui lançant un regard chargé de mépris, je le cause pas, je le parle. J’sais pas si tu saisis la différence.

Coulaud siffle admirativement. Joubert en reste sans voix tandis que la Pilule, fier de son effet, précise :

— Comme quelques millions de rosbifs dans le monde, mon pote !

Et tout fier de cette furtive supériorité, il condescend à expliquer :

— Dans l’commerce, on est obligé !

Ce petit bonhomme malicieux a ses tics de langage. « Of course » et « mon pote » en font partie et reviennent à tout propos. Je soupçonne ses talents linguistiques d’être extrêmement basiques, car, dans sa pharmacie d’Ergué-Armel, il n’est sûrement pas nécessaire de posséder la langue de Shakespeare pour délivrer des tubes d’aspirine ou des laxatifs.

Je ne fais pas de commentaires, mais Joubert, l’abominable Joubert, saute sur l’occasion pour railler le pauvre Dédé.

Il ricane méchamment :

— Eh, le potard, tu dois causer l’English comme une vache espagnole ! Si tu veux mon avis, t’aurais mieux fait d’apprendre l’arabe. Parce que là où on va…

Dédé, indigné qu’on puisse mettre en doute ses qualités de polyglotte, lui allonge :

— J’t’ai pas demandé ton avis, pôv’ con !

Je pressens que Joubert ne va pas se tailler une grosse cote au sein de notre groupe. Il va répondre vigoureusement à la Pilule, mais un grand coup de patin nous jette les uns contre les autres. Une barrière se lève et le camion entre en cahotant dans la cour de la caserne.

Le cabot soulève la bâche et gueule :

— Tout le monde descend ! Dehors, les bleus bites, fissa ! Fissa !

1 Serpatte : abréviation de sergent.

2 Lieu de réunion d’une association de compagnonnage.

3 Vite ! Vite, bande de bourricots !

4 Heureux, argot de caserne.

CHAPITRE 2

Nous voilà avec notre maigre bagage dans une cour caillouteuse cernée de bâtiments de deux étages couverts de tuiles, contemplés d’un air désabusé par une sorte de gorille à poil ras, aussi large que haut. Le gorille, la tête légèrement penchée sur l’épaule, regarde le caporal d’un air dégoûté, crache de côté et demande :

— C’est avec ça qu’on doit sauver la France ?

Le caporal se redresse comme mû par un ressort, claque les talons et braille :

— Affirmatif, sergent !

Il hésite, puis il ajoute :

— Y en a un qui a réclamé le sergent de semaine.

— Ah oui ? fait le serpatte, vaguement intéressé. Lequel ?

De l’index, le cabot désigne Joubert.

— C’est ce monsieur !

Le gorille à poil ras considère le petit intello maigrichon, le contourne, renifle, l’évalue comme le ferait un maquignon à la foire aux chevaux et se gratte l’oreille avant de se présenter d’une voix douce qui contraste avec son aspect de baroudeur redoutable :

— Sergent Paolini, de semaine jusqu’à samedi midi, pour vous servir, monseigneur. C’t’à quel sujet ?

Maintenant, Joubert la grande gueule paraît moins flambard. Néanmoins, il ne se dégonfle pas.

— C’est pour me plaindre des agissements du caporal Machin !

La réponse fuse comme une balle :

— J’connais pas d’caporal Machin !

Sa grosse tête tondue ras encense comme celle d’un vieux cheval qui attend son picotin ; il semble vachement emmerdé de ne pas connaître le caporal en question et le confirme d’un air dégoûté :

— J’vois pas d’qui vous causez, monseigneur.

— De lui, là ! dit Joubert en pointant à son tour le cabot d’un index vengeur.

Le serpatte le reprend d’un air sévère :

— D’abord, on ne montre pas du doigt, c’est pas poli ! Ensuite, ce gradé est le caporal Méchin et vous lui devez le respect comme à tous les gradés d’ailleurs.

La solidarité intergradés jouant, le ton a brutalement changé. Le serpatte insiste :

— Mé ! Mé ! Méchin ! T’entraves la différence, bleu bite ?

— Ben quoi, je m’suis trompé ! maugrée Joubert, quasiment mortifié. Ça peut arriver à tout le monde, non ?

— Ça arrive surtout à ceux qui le font exprès, jette Méchin aigrement. En estropiant volontairement mon nom, ce trou du cul veut faire rire sa bande de brèles à mes dépens.

Il serre les poings, vindicatif :

— Mais je ne suis pas dupe, sergent, je ne suis pas dupe !

— Croyez-vous, caporal ? demande le sergent d’un air faussement naïf.

Méchin confirme en reniflant :

— C’est déjà arrivé !

Le sergent, qui semble s’en foutre comme de l’an quarante, questionne d’une voix lente :

— On fait donc de l’esprit, conscrit Joubert ?

Il reprend sa marche lente autour de Joubert en le frôlant à le toucher. Joubert, comprenant qu’il est mal embarqué, balbutie :

— Meu non, sergent !

— Que vous a donc fait le caporal Méchin ?

— Il m’a traité grossièrement.

— Ah, dit le sergent en se tournant brusquement vers le caporal d’un air contrarié. T’as tout de même pas fait ça, Méchin ?

Le cabot, qui doit être le souffre-douleur des sous-offs du quartier Mellinet et qui dissimule sa vulnérabilité derrière une agressivité surjouée, proteste :

— Pas du tout, sergent ! Seulement, Mossieur Joubert ne veut pas qu’on le tutoie ! Il veut bien estropier le nom d’un supérieur pour faire le malin, mais il ne supporte pas qu’on le tutoie.

— Ça, c’est embêtant, fait le sergent. C’est p’t’être un fils d’archevêque. Tu vois pas qu’il porte le pet1 ? C’est le conseil de guerre direct !

Il fait mine d’épauler une mitraillette :

— Et le peloton tout de suite ! Ta ta ta ta ta ta…

Méchin, qui se rend compte que le serpatte se fout de sa gueule à bout portant, rit jaune.

Le serpatte s’approche encore de Joubert et lui demande sous le nez :

— T’es un fils d’archevêque ?

— Beu… non, fait Joubert.

— J’aime mieux ça, dit le sergent. Avec les fils d’archevêque, on n’a que des emmerdements. Heureusement, il n’y en a pas beaucoup.

Tout à coup, il paraît fatigué et décide en bâillant :

— On verra ça demain… Mène-moi c’troupeau à sa litière, caporal !

Méchin rectifie la position, claque les talons et s’empresse :

— À vos ordres, sergent !

En nous bousculant, il glapit :

— Fissa ! Fissa !

— Ma parole, grommelle Coulaud, il a bouffé des ressorts, ce petit mec !

Ressorts ou pas, nous suivons le caporal Méchin dans un escalier poussiéreux qui nous mène à une salle également poussiéreuse meublée de vieux châlits en bois.

— Installez-vous, ordonne le cabot. Les chiottes, c’est au bout du couloir. Réveil à six heures.

Et il se barre.

— Quelle classe, le service, fanfaronne Joubert assez fort pour que le cabot, qui a une main sur la porte, se retourne.

Il pointe l’index en direction de Joubert et l’agite sans mot dire.

Coulaud fait remarquer :

— On dirait que tu t’es fait un copain, l’Instruit !

La Pilule ajoute en ricanant :

— C’est con pour toi, mon pote !

Et il embraye avec l’histoire d’un pote de son beau-frère qui avait voulu faire le mariolle au prétexte qu’il était instituteur et donc plus malin que les autres. Aux dires de la Pilule, il aurait passé tout le temps de ses classes à faire les pluches.

— C’est toujours mieux que de faire la pelote, assure Duplantard. C’est le tarif à la Légion, si tu déconnes, c’est pas la taule, c’est la pelote. On te fout un sac rempli de briques sur le dos et tu fais des tours de cour dans la caserne au trot. Le pire, ajoute-t-il, c’est que les sangles du sac à dos sont remplacées par du câble électrique. Et si tu tombes, tu es relevé à coups de pied dans le cul et tu prends dix tours de plus.

La férocité de ce traitement nous laisse muets.

Jean-Pierre Le Cloarec, affolé, bredouille :

— Ça s’peut, ces trucs-là ?

— Et comment que ça se peut ! affirme Duplantard, mais, attention – il lève l’index pour solenniser son propos –, j’vous parle de la Légion étrangère.

— J’ai bien fait de ne pas m’engager ! ricane Coulaud.

— Eh bien, moi, soutient Duplantard, j’aimerais mieux faire les pluches pendant tout mon sapin que de savoir qu’un cabot de la colo2 m’a dans le pif !

— Tss ! assure Joubert doctement, l’intelligence triomphe toujours de la bêtise !

Coulaud ricane une nouvelle fois :

— Tu parles pour toi ?

Joubert hausse les épaules en sifflant :

— Tss !

Coulaud en remet une couche :

— Tu n’as pas dit au bout de combien de temps.

Piqué au vif, Joubert se dresse :

— Pourquoi dis-tu ça ?

Coulaud exagère sa voix traînante :

— Parce que, chez toi, ça ne se voit pas tout de suite et que tu n’as que vingt-huit mois pour t’améliorer.

Joubert fait mine de n’avoir pas entendu la vanne :

— J’ai pas parlé de délais, j’ai dit toujours. Évidemment, plus le mec est con, plus il a du mal à comprendre.

— Comprendre quoi ?

— Ben… ajoute Joubert, pris de court, qu’il est con !

— C’est ce que tu penses…

— Évidemment !

— Il ne t’est pas venu à l’esprit que celui que tu appelles le con pouvait penser la même chose de toi ?

Quelques petits rires fusent et la Pilule glisse :

— J’crois qu’on a du pot, les mecs, on est partis pour assister à un duel de Titans… Con contre con… Qui sera le plus con ? Allez donc chercher ça dans le civil !

— Belle formule, admire Coulaud.

On rigole un bon coup, ce qui exaspère Joubert. Coulaud ne le lâche pas pour autant :

— Tu n’as tout de même pas trouvé ça tout seul ?

Joubert le défie :

— Je le tiens de mon père !

Coulaud hausse les épaules :

— Je m’disais aussi ! Quel héritage, t’es pas fadé, mon pote.

Joubert aboie :

— Tu t’disais quoi ?

— Je m’disais que les chiens ne font pas des chats.

Je vois le nez de l’Instruit se plisser, cette fois, il montre les dents :

— Tu m’cherches ?

— Dieu m’en garde, dit Coulaud en rigolant. On n’a pas besoin de te chercher, tu es toujours là où il faut pas.

Je considère la carrure athlétique du charpentier et le torse de grillon et les bras grêles de l’étudiant en droit, me disant qu’il y en a qui ne doutent de rien. Si Coulaud était méchant, l’affaire serait vite réglée, mais il ne l’est pas. Il se contente de concéder :

— Enfin, il ne dit peut-être pas que des conneries, ton père !

La Pilule rigole :

— Non, des fois, il en fait aussi.

Joubert, sentant en la Pilule un adversaire plus à ta taille, se rebiffe :

— Qu’est-ce que tu en sais, toi, le potard ?

— Y a qu’à t’regarder, figure d’entrejambe !

— Kess’ ça veut dire ?

— Ça veut dire que si ton vieux était passé dans une pharmacie avant sa nuit de noces, un potard comme moi lui aurait probablement fourgué une boîte de capotes, avec le mode d’emploi et que, par voie de conséquence, tu ne serais pas ici vingt ans plus tard à nous casser les bonbons !

Quelques rires fusent, on se regarde, perplexes. Je tâte le matelas qui garnit ma couche et qui n’est pas plus épais que les pages jaunes d’un annuaire téléphonique. D’ailleurs, il en a également la couleur et ce qui est normal pour un annuaire des PTT me paraît carrément suspect pour un matelas. Pliée sur le pied de chaque lit, la couvrante est tellement râpée qu’on pourrait lire le journal à travers.

Maintenant que le cabot s’est tiré, Joubert reprend du poil de la bête. L’hébergement ne paraît pas à son goût et il clame à tout vent que ça ne se passera pas comme ça, qu’il va se plaindre, qu’il connaît son droit, d’ailleurs, plus tard, il veut faire avocat. C’est dire ! Youen Drézen et Coulaud sont déjà allongés et fument béatement, Drézen, une roulée main et Coulaud, une sorte de brûle-gueule qui empeste.

Me voyant friser le nez, il rigole :

— Ça chasse les moustiques.

Puis, à l’intention de Joubert :

— Y va pas la fermer, ce taré ?

Coulaud a instinctivement fait copain avec Drézen. Ils ne sont pas du même bled, mais ils sont tous deux des manuels qui travaillent dur, l’un sur les chantiers, l’autre à la ferme.

Il dit d’une voix calme :

— Tu m’entends, l’Instruit ? Tu commences à nous les briser menu avec tes conneries.

L’Instruit, c’est ainsi qu’on appellera Joubert désormais, se fâche :

— J’aime mieux être instruit qu’ignorant comme toi, espèce de plouc.

Coulot ne se fâche même pas, il s’adresse à son voisin sans forcer la voix :

— T’entends ça, Drézen ? S’il n’y avait pas des gars comme toi pour lui fournir à bouffer, ce gars-là crèverait de faim.

— T’as raison, confirme Drézen avec son rude accent bigouden, et s’il n’y avait pas des maçons, des charpentiers, des couvreurs pour leur construire des maisons, les peigne-culs comme Mossieur Joubert crèveraient la gueule ouverte dans la rue.

— Bof, reprend Coulaud sur le même ton paisible, ça ne serait peut-être pas un mal, après tout. Les mecs comme ça, c’est des nuisibles.

Exaspéré, Joubert s’exclame :

— Les mecs comme ça, y t’emmerdent !

Ça ne démonte pas Coulaud :

— C’est bien ça qu’on te reproche, tu nous emmerdes !

— Tu diras ça au serpatte demain, dit Drézen. Ça va l’intéresser.

Il affecte une petite voix enfantine : « M’sieur, ces deux-là, y font rien que de m’embêter ! »

La perspective fait rigoler la petite troupe que nous formons déjà, sauf Jean-Pierre Le Cloarec, celui que l’on a déjà surnommé « Tite sœur », tant pour ses larmes que pour sa stature d’adolescent immature et ses mèches blondes. Cette indifférence excite Joubert :

— Vous pouvez vous marrer, bande de nazes !

Et il nous raconte une nouvelle fois que son père est quelque chose à la préfecture. Il ne précise pas s’il est chargé de la chaudière du chauffage central ou s’il est le bras droit du préfet. Cependant, la première hypothèse me paraît la plus vraisemblable, bien que, quand il évoque le haut fonctionnaire, le père Joubert dise « le patron » avec beaucoup de déférence.

Bref, quelles que soient les hautes fonctions du père Joubert, son fils nous apprend que celui-ci, qui a fait ses classes en 36, l’a éclairé sur la conduite à tenir : ne jamais se laisser faire et, si un obscur sous-off abuse de son pouvoir (c’est fréquent chez les sous-offs), en référer au grade supérieur. D’ailleurs, c’est ce qu’il a fait en mouchant ce connard de cabot.

Tronchard rigole. C’est un charcutier du Finistère, gras et rose comme un porcelet, avec de petites lunettes rondes posées sur son nez camus. Il lui dit qu’on verra ça au rapport.

Car demain, après l’envoi des couleurs, on sera au rapport. C’est son cousin, qui vient d’avoir la quille, qui le lui a dit.

— Voilà l’autre qui ramène son cousin à présent, persifle Joubert. Il n’y connaît que dalle, ton cousin !

Le charcutier n’aime pas qu’on mette en doute les qualités de sa famille.

Il grogne :

— De quoi je me mêle, cul d’oignon ! Il a eu la quille, lui ! Et, après avoir passé vingt-quatre mois dans les Aurès à se faire allumer par les fellouzes, il en est revenu intact, avec ses valseuses en état de marche, ce qui prouve qu’il n’est pas si con que ça. Quand t’en auras fait autant, tu pourras la ramener, en attendant, fous-la en veilleuse !

— Pff ! s’exclame Joubert, négligeant l’ire du charcutier.

Celui-ci, tant qu’à faire, rajoute un conseil :

— T’as un peu intérêt à faire gaffe, toi. T’as eu tort de chatouiller le cabot !

— Pétochard ! jette Joubert avec mépris, tu crois qu’il me fait peur ?

— S’il ne te fait pas peur, c’est que tu es encore plus con que je croyais. Ce cabot, c’t’un Corsico, mon pote. Et mon cousin m’a dit qu’il fallait se méfier des Corsicos comme de la peste. C’est tous peau de vache et compagnie. Et d’ailleurs, ils méprisent les Bretons.

— Pas que les Bretons, dit une voix. Ils méprisent tout ce qui n’est pas corse ! Une copine de ma sœur est marida avec un pêchou du Guilvinec. Eh bien, depuis qu’ils ont un nouveau flic-mar3 d’Ajaccio, ils n’arrêtent pas d’être contrôlés. Il guette les gars au retour de pêche avec un mètre pour voir si les poissons et les homards ont la taille légale. Pour un centimètre, il les fout dedans !

— Bah, affirme Drézen, ils n’ont qu’à le foutre à l’eau !

— C’est bien ce qui va lui arriver un de ces jours, prévoit Duplantard. Seulement, il risque d’être emmerdé après.

Je m’allonge tout habillé sur ma couche qui me paraît rembourrée avec des noyaux de pêche en pensant : « Y a des chances… » Ces discussions à la graisse de chevaux de bois commencent à me fatiguer. La journée a été longue et fertile en surprises pas toujours agréables. Je m’endors comme une masse.

1 Porter plainte, argot militaire.

2 Infanterie coloniale, ancien nom de l’infanterie de marine.

3 Gendarme maritime.

CHAPITRE 3

Je suis réveillé en sursaut par une sonnerie de cuivre qui m’arrache les tympans alors qu’il me semble que je viens à peine de m’endormir. Et là-dessus, la voix hargneuse du Corsico s’excite :

— Tout le monde en bas dans dix minutes, bande de tire-au-cul ! Ceux qui seront à la bourre feront macache pour le jus !

J’ai les crocs, et, bien que je me doute que ça ne sera pas du moka d’Arabie avec des croissants tièdes, je n’ai pas envie de faire macache et de danser devant le buffet. Un quart d’heure plus tard, on se retrouve dans la cour pour l’envoi des couleurs. Ensuite, on a le droit à un « café », une lavasse qu’on puise avec un quart cabossé dans une bassine fumante, une tartine de gros pain avec de la confiture. J’ai même pas le temps de me dire que c’est dégueulasse que j’ai expédié le gros pain et la confiture avec la lavasse.

Et puis on passe par le magasin du fourrier pour l’habillement. Nous faisons grise mine en enfilant cet uniforme kaki en grosse toile rêche. On se regarde, et on ne se trouve pas beaux. D’autant que nous tous arborons sur le visage et sur les mains des cloques rosâtres qui nous causent d’insupportables démangeaisons.

Le cabot ricane :

— Vous avez chopé la chtouille ? Voilà ce que c’est que d’aller au bordel !

L’Instruit ne peut s’empêcher de la ramener :

— Le bordel, c’est bon pour les sous-offs ! Ce qu’on a, ce sont des piqûres de punaises. Ces vieux bois sont pleins de ces saloperies. D’ailleurs, je vais en référer en haut lieu, ça ne se passera pas comme ça !

Le cabot lui dit que, s’il ne la ferme pas, il va aller au mitard1 compter les araignées et les cafards et ça lui fera les pieds.

On ne sait pas trop ce que c’est que le mitard, mais ce mot peu sympathique associé aux araignées et aux cafards n’augure rien de bon.

La menace n’empêche pas l’Instruit de rouscailler, mais en veilleuse :

— J’vais demander la désinfection ! Ce connard va connaître sa douleur, car, avec mon niveau d’instruction, je vais faire les EOR2 et on va voir ce qu’on va voir : j’vous laisserai les corvées, bande de nazes, fini pour mézigue, finies les gardes aussi ! Avant la fin de l’année, je serai certainement sous-bite3 et j’en connais qui pourront fermer leur claque-merde, à commencer par ce putain de cabot de mes deux et les fayots qui lui lèchent les pompes.

Là, il vise sûrement Nédélec et Drézen, les deux paysans, et Coulaud.

En attendant, nous voici réunis dans une grande salle meublée d’une immense table de bois brut cernée de bancs.

Le sergent Paolini fait l’inventaire des capacités de chacun pour la fameuse « estimation des compétences ».

En fait, c’est le caporal Méchin qui pose la question de confiance : « Avez-vous le certificat d’études ? » mais il la raccourcit au maximum. Il aboie :

— Certificat d’études ?

La réponse ne l’est pas moins : c’est oui ou c’est non.

Quand vient le tour de Joubert, il toise avec mépris le cabot et répond avec suffisance :

— Moi, j’ai mes deux bacs, et une capacité en droit de la fac de Rennes.

Il va continuer à étaler sa science, mais le cabot le flingue :

— On ne te demande pas ça, tête de con ! Tu as ton certif’, oui ou merde ?

Désemparé, l’Instruit bafouille, alors le cabot prend un cachet encreur et tamponne rageusement la fiche de notre futur avocat : ILLETTRÉ en criant, comme dans la chanson de Brel :

— Au suivant ! Au suivant !

Coulaud, qui est charpentier et pince-sans-rire (l’un n’empêche pas l’autre), se marre et ne se prive pas de charrier l’Instruit :

— Avec un papier comme ça au cul, tu vas sûrement être adjoint du colon avant la fin des classes.

Son pote Drézen en rajoute :

— T’es louf ? Il va prendre sa place !

L’Instruit les regarde sans aménité et le serpatte paraît soudain sortir de sa léthargie :

— Qui est-ce qui a son permis de conduire ?

Comme mon père m’a prévenu contre les questions à la con de ce genre, je ne bronche pas. Évidemment, Joubert lève la main.

Le serpatte le regarde d’un air soupçonneux :

— Tu as ton permis de conduire, toi ?

— Oui, m’sieur.

Il est immédiatement rappelé à l’ordre :

— M’sieur, c’est bon chez les chapeaux mous4. Dans cette enceinte, qui est une caserne, je vous le rappelle, il y a des grades. Méchin est caporal et moi je suis sergent. Alors quand on répond à mes questions, on dit « oui, sergent ! » ou « oui, caporal ! » quand c’est Méchin. Compris ?

Joubert répond trop vite :

— Oui, m’sieur sergent !

Accablé, le serpatte secoue la tête :

— C’est pas vrai, il est complètement taré, ce mec !

Il soupire :

— C’est la preuve que, trop d’études, ça monte au cigare. Enfin… s’il a le permis… On va vérifier ça.

Il revient vers Joubert :

— Puisque tu sais conduire, prends la brouette et file aux cuisines vider les tinettes.

L’Instruit, qui se voyait déjà au volant d’une jeep ou d’un GMC, voire le chauffeur de la colonelle, s’empare en riant jaune de la brouette et s’éloigne sous nos sarcasmes.

Tronchard lui crie :

— Fais gaffe aux excès de vitesse !

Et il rigole, fier de son trait d’esprit.

L’Instruit disparaît à l’horizon des cuisines, tout au fond de la cour.

— Quel con ! s’exclame Drézen. Faut jamais faire chauffeur à l’armée !

Je m’étonne :

— C’est pourtant mieux que de marcher à pied !

— T’as qu’à croire, dit le Bigouden, mon beauf qui a fait l’Indo m’a dit qu’en cas d’embuscade, c’est toujours le chauffeur qui est le premier visé.

L’argument a son poids et je reconnais que c’est bon à savoir. Et puis la journée s’étire interminablement.

— C’était bien la peine de nous faire lever aux aurores, gémit Tite sœur, le blondinet qui pleurait en silence hier soir.

Je lui sors un adage que je tiens de mon père qui a connu lui aussi les conneries du sapin5 :

— Dans l’armée, on ne fait rien, mais on se lève tôt pour le faire.

Ça ne console pas Tite sœur. Il hausse ses frêles épaules et constate avec commisération :

— Tss… ça ne veut rien dire !

Je ne suis guère pressé de retrouver les punaises dans mon grabat, mais, pour autant, je ne désire pas épiloguer avec Tite sœur sur ce qu’est la dérision.

Dédé la Pilule, qui doit se faire les mêmes réflexions que moi, déclare que son cousin lui a dit que les punaises de lit, c’est comme les fells6, on ne les voit pas, on ne les entend pas, mais elles font du dégât.

Tronchard lui fait remarquer que puisqu’il est pharmaco, enfin presque, il aurait dû piocher dans les stocks de son patron où il y avait certainement de quoi anéantir ces foutues bestioles.

Dédé lui répond qu’il y avait bien pensé, mais que ces saloperies se planquent dans les moindres recoins du bois et qu’elles ne sortent que la nuit. Même que son cousin lui a dit que la seule façon de les éviter consistait à mettre les pieds du châlit dans des boîtes de conserve remplies de pétrole, car elles n’aiment pas ça du tout, les punaises. C’est un vieux truc de la coloniale que les bleus ne peuvent pas connaître, ajoute-t-il d’un ton sentencieux. Et il précise que quand ces saloperies ne peuvent pas monter sur nos couchages, elles escaladent les murs et se laissent tomber sur le dormeur depuis le plafond ! C’est vous dire la malignité de ces sales bestioles.

Tronchard se marre et fait remarquer que la Pilule a inventé des punaises parachutistes ! Tout le monde se met à rigoler, sauf Dédé, vexé, qui assure que ce ne sont pas des conneries puisque c’est son cousin qui le lui a dit. Et son cousin, c’est pas un con, puisqu’il est facteur dans le civil et qu’il a fait son sapin dans la colo avec de vrais durs qui n’entamaient jamais une belote sans avoir à portée de main leur carton de douze bières chacun. C’est dire… Devant cette preuve évidente de la véracité des sources de la Pilule, un silence se fait, puis un ronflement s’élève, puis deux, puis trois. Même Joubert, qui a fait de la brouette toute la journée, ne la ramène plus.

Le gueulement de la trompette nous arrache une nouvelle fois au sommeil. Déjà six heures !

Un mec qui ne dit jamais rien, Joseph Pélisson, qui est aide-comptable dans le civil, annonce :

— Bonne journée, les gars. C’est du 848 au jus !

— Qu’est-ce que tu racontes ? demande Coulaud. Qu’est-ce qu’il y a dans 848 jours ?

— Je raconte que c’est du 848 au jus. Dans 848 jours, c’est la quille7 !

— Qui t’a dit ça ? demande rudement Coulaud.

— Personne. J’ai compté. On est partis pour 28 mois de service…

— On le sait !

— 28 mois, ça fait deux ans et quatre mois. Tu me suis ?

— Pas à pas.

— Parfait ! Deux ans et quatre mois, ça fait 850 jours. Comme on en a fait deux jours, il nous en reste donc 850 moins deux, 848… Ouais, mon pote, 848 jours à tirer avant d’avoir la quille.

Il ricane amèrement :

— On n’a pas fait le plus gros, les mecs !

— Tu me déprimes, gronde Coulaud, 848 jours…

Il émet un soupir de découragement et, perdant son calme pour une fois, hurle ce cri de guerre et de frustration que je n’ai pas fini d’entendre :

— La quille, bordel !

1 Cachot disciplinaire dans une prison.

2 Élèves officiers de réserve.

3 Sous-lieutenant.

4 Les civils.

5 En argot, le service militaire.

6 Fellaghas. Terme utilisé pour désigner un combattant algérien, marocain et tunisien, entré en lutte pour l’indépendance de leur pays entre 1952 et 1962, qui faisait alors partie intégrante du territoire français. Source Wikipédia.

7 La libération des appelés.

CHAPITRE 4

On commence les classes, c’est-à-dire que, jour après jour, on apprend à devenir de bons petits soldats. Pour cela, il faut marcher au pas, s’arrêter au commandement, marteler le bitume en cadence sans avancer (ce qu’on appelle marquer le pas), faire demi-tour, saluer, bref, toutes sortes de conneries tout à fait passionnantes.

Le sergent Paolini nous initie au parcours du combattant au cours duquel il faut escalader des portiques, passer une rivière (fictive) sur un pont de singe et ramper dans la boue sous des barbelés.

Il nous apprend qu’une prochaine fois il nous faudra ramper non plus sous un réseau de barbelés, mais sous le feu d’un fusil-mitrailleur et qu’on aura intérêt à ramasser nos miches sous peine de recevoir une balle dans le cul. Le règlement, dit-il pour nous rassurer, prévoit qu’il a droit à 8 % de pertes au cours de cet exercice.

Assertion non vérifiée, mais qui laisse rêveur.

Autre partie de plaisir, dans une espèce de gymnase, sur un tapis de sciure, Paolini nous initie au combat rapproché en corps à corps.

Il défie Coulaud :

— Tiens, toi qui as l’air costaud, file-moi un coup de couteau.

Et il lui tend un poignard de parachutiste à la longue lame brillante que Coulaud saisit à son corps défendant.

Paolini ricane :

— N’aie pas peur, ça ne mord pas !

Puis il l’excite :

— Allez, pétochard, vas-y, n’hésite pas !

Comme Coulaud ne se décide pas, il ajoute :

— Grouille-toi, grand con, j’suis un Viet, et tu dois me buter !

Il n’est pas encore tout à fait revenu de sa guerre d’Indochine, celui-là !

Coulaud charge, la pointe en avant, mais mollement, sans conviction. Son envergure paraît lui conférer un formidable avantage sur son adversaire qui lui rend une tête. Mais, mystérieusement, le sergent paraît s’effacer devant lui et Coulaud fait un soleil avant de se retrouver sur le cul dans la sciure. Le poignard a changé de main et le serpatte le tient par le manche en le considérant d’un air goguenard :

— Pas doué, hein ?

Puis il nous interpelle :

— Vous avez vu comment j’ai fait ? Alors, à vous maintenant.

Personne n’est très chaud pour s’y frotter, mais quand il faut y aller, il faut y aller. Les uns après les autres, nous volons par-dessus le serpatte qui n’est même pas essoufflé et qui remarque :

— Pouah ! Il y a encore du boulot à faire, n’est-ce pas ? Mais on va s’y coller. Nous avons deux mois pour ça, pas vrai, les gars ?

En plus, il nous chambre ! On se regarde, tous plus ou moins meurtris. Deux mois à ce régime ? Ça promet ! On en verra d’autres, et de bien pires, mais, en attendant, on apprend aussi les grades, ce qui est moins douloureux que le combat au corps à corps. Il faut reconnaître un lieutenant d’un capitaine et un serpatte d’un adjudant-chef.

C’est ça qui va m’être utile quand je reviendrai à la vie civile !

De nouveaux contingents, venus d’autres régions de France, se mêlent à nous. Parmi eux, un grand mec décontracté, pas introverti pour deux ronds, se présente avec un large sourire :

— Becquet, Léon Becquet, je viens du Maine-et-Loire.

Je lui rends la politesse :

— Jean Failler, Breton du Finistère…

Il a pris le châlit le plus proche du mien qui était libre.

Maintenant, le dortoir est entièrement plein. Les punaises vont pouvoir s’en donner à cœur joie, il y a de la viande fraîche !

Tous les jours, nous faisons des marches de plusieurs kilomètres, sac au dos, fusil à l’épaule, casque lourd sur la tête. Ce putain de casque est composé de deux parties qui s’emboîtent l’une dans l’autre. Le casque léger, qui est en plastique, se recouvre, en cas de besoin, d’un second casque en acier qui fait son poids. C’est-à-dire que choper une balle dans son casque léger vaut un certificat de décès, tandis que si elle percute le casque lourd, elle risque de ricocher.

J’ai bien dit « elle risque », mais ce n’est pas garanti et je n’ai pas la moindre envie de tenter l’expérience.

Et je ne vous parle pas du fusil… Je vous recommande le M1 Garand qui pèse cinq kilos. Quand on a traîné ça chaque jour pendant vingt ou trente kilomètres, punaises ou pas punaises, on a hâte de s’allonger.

Ces exercices sont encadrés par des sous-officiers, caporaux et sergents, ceux que l’on appelle irrévérencieusement des « chiens de quartier », car, comme les chiens de troupeaux qui aident les bergers à ramener les moutons égarés, ces sous-officiers se démènent, vont et viennent au long des colonnes et aboient leurs ordres, vocifèrent et distribuent des jours de consigne, des suppressions de permission, voire des jours de cachot selon leur bon plaisir. Ça ne leur coûte pas cher et ça confère à ces âmes simples un sentiment de puissance qui n’aurait pas trouvé à s’exprimer aussi aisément dans le civil.

L’officier qui commande les manœuvres est un sous-lieutenant, un appelé comme nous, mais plus âgé, car c’est un sursitaire.

Contrairement aux bidasses, il porte un uniforme taillé sur mesure et un chapeau de brousse très élégant, infiniment plus confortable que nos casques lourds sur l’acier desquels le soleil printanier tape inexorablement, si bien qu’on a l’impression d’avoir le crâne dans un four.

Il a reçu en dotation une carabine US M1 deux fois moins lourde que nos Garand et porte des Pataugas beaucoup plus légères et plus confortables que nos croquenots.

Il frime un max en gambadant autour de nos rangs, signalant les manquements aux sous-offs qui « prennent des noms » pour les punitions à venir.

Bref, il nous fait une vie d’enfer.

Nous en sommes tous à gamberger sur la meilleure façon de nous débarrasser de ce salopard.

— Dans le bataillon de mon frangin, dit la Pilule, j’aime mieux vous dire qu’un gazier comme ça ne ferait pas de vieux os. Ils en ont connu un de ce moule en 57, un adjupète1 qui leur en faisait voir. Et puis, au premier accrochage sérieux, du côté de Djidjelli, je crois, le fayot s’est ramassé une demi-douzaine de bastos dans la paillasse…

— Il est mort ? demande Tite sœur, alarmé.

La Pilule hausse les épaules et jette, d’un air supérieur :

— Il est con, celui-là, évidemment !

Tite sœur grimace, déjà au bord des larmes :

— C’est vache !

La Pilule s’énerve :

— C’est vache ? Un con pareil ? Il n’a eu que ce qu’il méritait ! Mais ça a failli faire du bordel, continue la Pilule. Les six bastos, il les avait prises dans le dos.

Il y a un silence :

— Tu veux dire, risque Coulaud, qu’il n’a pas été tué par les fells ?

— Tu as tout compris, mon pote ! dit la Pilule.

Coulaud s’étonne :

— Et il n’y a pas eu de suites ?

La pilule ricane lugubrement :

— Quelles suites ? Quand on tombe en embuscade, ça part dans tous les sens. Alors, va-t’en prouver les mauvaises intentions !

Il hausse les épaules :

— On l’a enterré avec les honneurs dus à son rang et des discours sur ses qualités de meneur d’hommes et de serviteur de la patrie et tout le tintouin.

Coulaud s’étonne :

— Il n’y a pas eu d’enquête ?

La pilule ricane derechef :

— Pourquoi une enquête ? Mort au combat, en héros, l’adjupète. Les balles n’étaient pas restées dans le corps. Et puis les mecs qui avaient manigancé le coup ont suggéré que s’il avait pris une rafale dans le dos, c’est qu’il fuyait.

— La mort plus le déshonneur ? Ils font fort, les potes de ton frangin, admire Coulaud.

Tout fier de son récit héroïque, la Pilule rajoute sentencieusement :

— Faut ce qu’il faut !

Puis il avoue :

— La hiérarchie n’a pas retenu cette version. Son commandant a expliqué qu’il était mort dans une embuscade, alors qu’il se précipitait pour chercher du secours. C’était mieux pour la famille.

Il pouffe :

— En plus, on lui a cloqué la médaille militaire à titre posthume. Ça ne mange pas de pain et ça ne coûte pas cher. Et même que sa bonne femme était vachement jouasse d’être débarrassé d’un abruti qui lui cognait dessus quand il venait en perm. Cependant, les autres sous-offs n’ont pas été dupes. Alors, ils sont devenus prudents et ont arrêté de faire chier les gars du bataillon.

Cette solution définitive laisse planer un silence songeur. Pélisson, le comptable qui a aussi la fibre littéraire, fait étalage de sa culture et glisse : « Les exemples vivants sont d’un autre pouvoir » et la Pilule qui n’en rate pas une et qui n’a rien compris rajoute : « Surtout quand ils sont morts ! »

Coulaud le complimente ironiquement :

— Tu sais que tu es fort, toi ?

Ce qui fait rigoler tout le monde. La Pilule le prend mal et précise :

— Ben quoi, c’est vrai, il ne fera plus chier personne, ce con-là !

On doit en convenir, ce qui rassure la Pilule.

Juju Duplantard, le barman, n’entend pas être en reste dans cette geste héroïque :

— Ben, moi, mon beauf, il a vu mieux que ça encore ! Quand il faisait ses classes, comme nous ici, il y avait aussi un juteux2qui faisait du zèle. Lors d’une garde de nuit, voilà qu’une sentinelle s’endort. Quand elle se réveille, elle s’aperçoit que c’est ce putain d’adjudant qui est passé et qui lui a piqué ses trois cartouches enfermées dans un petit sac de toile, comme vous savez. Il se doute que c’est le juteux de semaine qui les lui a piquées, qu’il va poursuivre sa ronde et que, d’ici une heure, il va repasser. Alors, la sentinelle devra faire les sommations et il n’aura pas l’air d’un con sans ses cartouches. Autant dire que ça va chier pour son matricule. Perdu pour perdu, il fonce jusqu’au prochain mirador à une centaine de mètres de là et il explique son affaire à son collègue. Celui-ci consent à lui confier sa dotation de munitions et notre gars regagne son mirador. Il déballe ses cartouches, arme son fusil et il attend…

J’aime autant vous dire qu’il n’avait plus envie de dormir ! Quand il entend le juteux revenir, il balance les sommations : « Qui va là ? » Personne ne répond, la silhouette continue d’approcher. Deuxième sommation : « Halte-là ! » Ça n’a pas plus d’effet. La sentinelle se dit que ce salopard doit jouir de l’entendre s’égosiller en vain. Troisième citation : « Halte-là ou je fais feu ! » Cette fois, il entend un petit rire. Alors, il épaule avec soin et tire. La silhouette s’écroule sans un mot. Pour être plus sûr, il lui en remet une deuxième. Puis il dévale du mirador : c’est bien le juteux pourri. Il le fouille, récupère ses cartouches que le juteux avait dans la poche. Le gars de l’autre mirador accourt, affolé. Il lui refile les cartouches et lui conseille de retourner à son poste.

Évidemment, ces deux détonations ont mis la caserne en émoi. Le sergent de semaine accourt avec les gars du poste de garde et ils constatent la catastrophe.

Le tireur, on peut l’appeler Dupont, explique en quelles circonstances il a été amené à tirer après avoir fait les sommations réglementaires.

Évidemment, ça fait un pataquès pas possible, mais il n’y a pas de doute, Dupont a agi comme il convenait. L’enquête ne trouva aucune irrégularité. Non seulement Dupont ne fut pas puni, mais il eut droit aux félicitations. Cependant, le corps des sous-officiers ne s’expliqua jamais comment un homme aussi expérimenté que l’adjudant X avait pu négliger de répondre aux sommations.