6,99 €

Mehr erfahren.

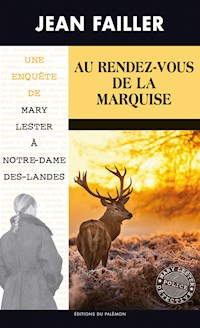

- Herausgeber: Editions du Palémon

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Französisch

Retrouvez Mary Lester pour une nouvelle enquête à Notre-Dame-des-Landes...

Mary Lester est cette fois envoyée par son ami « Ludo », conseiller particulier à l’Élysée, dans la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Les conflits entre Zadistes et forces de l’ordre ont plus ou moins cessé, mais l’ombre malfaisante des terribles black blocs plane toujours et la lutte entre pratiquants de chasse à courre et extrémistes végans fait rage. Les attaques se multiplient.

Mary décide donc de rencontrer les différents protagonistes. Si elle reçoit un excellent accueil chez le comte de Morsac, qui va lui faire découvrir le monde tellement controversé de la chasse à courre, il n’en est pas de même à la Bergerie, ancienne ferme occupée par des activistes particulièrement agressifs. Mary va même ne devoir son salut qu’à sa fuite, et conclure que ce conflit ne la concerne pas.

Mais lorsque le corps du voyou qui l’a agressée est retrouvé, l’affaire prend une autre tournure et Mary n’aura d’autre choix que d’enquêter dans ce nid de guêpes. La solide Gertrude et le fidèle Fortin ne seront pas de trop pour mater les militants les plus virulents.

Les pistes menant au coupable vont s’entrecroiser et, au cœur du bocage de Notre-Dame-des-Landes, autrefois si paisible et encore si beau, entre traditions ancestrales et nouvelles tendances, il ne sera pas simple pour Mary Lester d’y voir clair…

Le commandant Lester se retrouve au milieu d'une affaire peu commune, enfouie dans le monde de la chasse à courre... Une nouvelle enquête passionnante qui vous plongera dans les traditions et coutumes de Notre-Dame-des-Landes !

CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE

"Je ne saurai dire pourquoi une fois un Mary Lester en main vous ne pouvez plus le quitter. Alors pour ne pas perdre cet envoûtement vous en entamez un autre à peine la dernière page du précédent fermée." - Tana77, Babelio.

"J'ai lu tous les Mary Lester ! Un bonheur à chaque fois de retrouver cette jeune femme drôle et courageuse ! Ces livres écrits à la façon de cosy mystery offrent au lecteur une douce parenthèse dans ce monde où tout est violence et corruption..." - eliselark, Babelio

"Jean failler a su à mon goût faire évoluer ses intrigues et ne pas laisser Mary Lester bloquée dans le passé. Elle vit avec son temps et les technologies modernes. C'est avec un grand plaisir que je la retrouverai dans d'autres aventures." - Les_lectures_de_Sophie, Babelio

À PROPOS DE L'AUTEUR

Jean Failler est auteur de pièces de théâtre, de romans historiques, de romans policiers. Vit et écrit à l'île-Tudy (Finistère).

À travers Les Enquêtes de Mary Lester, aujourd'hui au nombre de cinquante-neuf et avec plus de 3 millions d'exemplaires vendus, Jean Failler montre son attachement à la Bretagne, et nous donne l’occasion de découvrir non seulement les divers paysages et villes du pays, mais aussi ses réalités économiques. La plupart du temps basées sur des faits réels, ces fictions se confrontent au contexte social et culturel actuel. Pas de folklore ni de violence dans ces livres destinés à tous publics, loin des clichés touristiques, mais des enquêtes dans un vrai style policier.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

Couverture

Page de titre

Les ouvrages de Jean Failler sont disponibles à la Bibliothèque Sonore du Finistère.

CE LIVRE EST UN ROMAN.

Toute ressemblance avec des personnes, des noms propres, des lieux privés, des noms de firmes, des situations existant ou ayant existé, ne saurait être que le fait du hasard.

REMERCIEMENTS

Martine Bertéa

Sylvie Bruna

Jean-Claude Colrat

Delphine Hamon

Annie Le Chevanche

Meven Le Donge

Myriam Morizur

Nathalie Simon

À ma chère tante Hélène Heydon Marot

À MES AMIS

Claude Le Nocher

Loïc Bourhis

Hervé Le Borgne

Yann-Fañch Quéméner

Dédé Carnot

Maurice Jégou

Anne Vanderlove

Jean-Claude Joseph

Max Mao

Pierrot Raphalen

Chapitre 1

Le major Abadie leva sur son interlocutrice un regard malheureux. C’était un homme d’une quarantaine d’années, aux cheveux poivre et sel, coupés court comme il se doit quand on est gendarme. Une grande perplexité se lisait dans ses yeux noisette.

Car il avait des yeux noisette, l’animal, pas moyen d’avoir un regard de gendarme avec des yeux comme ça, plutôt un regard d’épagneul, se dit Mary Lester heureusement surprise.

Au cours de sa carrière, elle avait eu affaire à d’autres pandores d’un abord nettement moins avenant…

Les profils de gendarmes ne manquaient pas à sa « collection », comme elle l’appelait. Elle regrettait parfois de n’avoir pas pris de photos des nombreux militaires auxquels elle avait eu affaire au cours de ses enquêtes. Toute la gamme avait défilé, du simple brigadier stagiaire au colonel et elle avait même eu droit à un général… Ça allait du colosse tonitruant comme le major Blain à Pont-Château1, qui rugissait comme un lion, au petit vachard rageur tel le dernier en date, l’ineffable major Papin qu’elle avait irrévérencieusement surnommé Papin le Bref tant pour sa courte taille que pour sa faculté à asséner ses points de vue aussi laconiques que tranchés. Pour autant, s’ils n’étaient pas toujours judicieux, ils sonnaient toujours comme d’irréversibles sentences qui fusaient entre ses lèvres minces éternellement pincées sur une colère rentrée. Cet homme, que l’on aurait également pu surnommer monsieur « circulez, il n’y a rien à voir », devait être né fâché contre le monde entier.

Entre ces deux extrêmes, elle avait été confrontée à des gens normaux, polis, courtois, et parfois même dotés d’un solide sens de l’humour, comme cet adjudant Lucas qui n’avait pas hésité à entrer dans son jeu, ce qui lui avait valu une flatteuse promotion2, ou encore le gendarme Dieumadi dont le rire tonitruant l’enchantait3.

Le major Abadie semblait faire partie de cette dernière catégorie. Il demanda d’une voix lasse :

— Que puis-je pour vous, mademoiselle…

— Lester, annonça-t-elle.

Puis elle sortit sa carte et précisa :

— Commandant Lester…

Le major Abadie contempla longuement le document comme s’il n’en croyait pas ses yeux, puis son regard se leva, croisant celui de Mary.

— Commandant…

C’était teinté tout à la fois d’admiration et d’incrédulité.

Il se racla la gorge :

— Que puis-je pour vous, commandant ?

— On ne vous a pas annoncé ma venue ? s’étonna Mary.

Le major bouscula quelques feuillets posés devant lui sur son bureau.

— Attendez… On m’a en effet annoncé la venue d’un officier de police.

Il leva de nouveau sur elle son regard d’épagneul.

— Je vois, dit-elle, vous vous attendiez à recevoir un homme.

Le gendarme hocha la tête affirmativement et bredouilla :

— Je… euh… oui… Vous comprenez…

Il avait légèrement rougi en pensant que l’on eût pu le taxer de macho farouchement antiféministe.

Mary dissipa le malentendu en souriant largement :

— Ne me dites pas que vous êtes déçu.

Il s’empressa :

— Oh non ! Je n’ai pas dit ça ! Mais…

— Mais vous ne voyez pas ce qu’une femme vient faire sur votre chantier. Car il s’agit bien d’un chantier, n’est-ce pas ?

— Si on veut…

— Un chantier difficile ?

Il regarda de nouveau Mary et jeta d’un ton nettement plus incisif :

— Plutôt un bordel, et, sauf votre respect, un vrai bordel !

Cette précaution oratoire fit sourire Mary qui ne s’était pas attendue à l’entendre s’exprimer dans ces termes.

Elle le rassura :

— Laissez mon respect de côté, major. Je suis flic depuis bientôt dix ans et les mots ne me font pas peur. C’est donc le bordel !

La réponse fusa avec véhémence :

— C’est rien de le dire ! Vous n’êtes pas sans savoir que nous sommes en plein sur la zone du projet de l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes.

— Je croyais que cette affaire était enterrée ?

Le major soupira :

— Officiellement, elle l’est !

Il corrigea :

— Ou du moins elle devrait l’être.

— Les esprits vont donc s’apaiser.

— Ça devrait puisque l’abandon du projet a été entériné par le Premier ministre le 17 janvier 2018.

Mais les antagonismes entre les « pro » et les « anti » perdurent. Ce n’est pas parce qu’on ne parle plus de nous à la télé que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. On ne brûle plus de pneus sur les routes, mais les problèmes demeurent.

Le front de Mary se plissa :

— Expliquez-moi…

Ce fut au major de s’étonner :

— On ne vous a tout de même pas adressée ici sans vous avoir fait état de la situation !

— Fait état, comme vous dites. Pour que tout soit clair, tenez !

Elle sortit de sa poche un papier plié en quatre, le déplia et le présenta au major puis lança en pointant son pouce tendu vers le plafond :

— Tout ceci vient d’en haut, major.

Le major lut à mi-voix :

— « Ministère de l’Intérieur »…

— Vous m’en direz tant ! Comme vous voyez, ça ne rigole pas. Le défaut des directives qui viennent de loin, c’est que celui qui les a rédigées ne perçoit pas la réalité du terrain.

Il leva les bras d’un air désabusé :

— C’est sûrement signé d’un « conseiller » ou d’un « expert » qui n’a sur la question que des vues théoriques et qui juge du haut de son Olympe.

— Il faut voir ça au ras du sol ? demanda Mary.

— Tout à fait ! approuva le gendarme. Vue du sol, la situation est confuse.

Il hésita avant de poursuivre :

— Officiellement, la guérilla qui a eu lieu dans le bocage est terminée puisque l’aéroport ne se fera pas. Seulement le calme n’est qu’apparent. Sous la cendre, les braises de la haine couvent toujours.

Elle cilla :

— Haine ? À ce point-là ?

Le gendarme soupira :

— Il est fort, mais pas excessif, hélas !

Il eut un pauvre sourire.

— Nous sommes ici sur une terre de tradition, commandant. Depuis des siècles ces terres ont été occupées par des paysans et leurs seigneurs.

Le mot fit tiquer Mary :

— Leurs seigneurs ? Comme vous y allez ! Il y a tout de même un certain temps qu’on est en République !

Le gendarme opina du chef :

— À Paris sûrement ! Ici…

— Ici, quoi ? s’impatienta-t-elle.

— Ici, il y a toujours de vieux paysans qui appellent le hobereau du coin « notre maître ».

Mary secoua la tête :

— J’y crois pas…

Ça allait tellement à l’encontre de ses convictions républicaines qu’elle se refusait d’envisager une telle soumission volontaire, même si elle n’était que verbale.

— C’est pourtant comme ça, assura le gendarme. On peut le déplorer, ça n’y changera rien et personnellement, c’est le cadet de mes soucis. Il y a le château et il y a la ferme !

— Et les gens de la ferme s’entendent bien avec ceux du château ?

— En général, oui. Depuis le temps qu’ils cohabitent, chacun a trouvé ses marques… Enfants, les gosses des paysans et ceux des hobereaux jouaient, allaient au catéchisme, à l’école ensemble. Enfin… chacun avait trouvé ses marques jusqu’à ce que…

— Jusqu’à ce que ce projet d’aéroport prenne corps ?

— C’est ça, c’est tout à fait ça !

— Mais il y a bien cinquante ans que ce projet a été lancé. Ça fait un bail !

— Pff, fit le gendarme, qu’est-ce que cinquante ans pour des familles qui se succèdent au château ou à la ferme depuis trois ou quatre siècles ?

— Tant que ça ? s’étonna-t-elle.

— Si ce n’est plus ! Les biens passent de génération en génération selon des codes qui remontent sinon à Mathusalem, du moins à Clovis. Et ce qui vaut pour le château vaut également pour la ferme. Souvent elles sont tenues depuis cinq ou six générations par les mêmes familles qui se les passent de père en fils en vertu du droit d’aînesse. Aussi, lorsque ces familles ont été expropriées, ça a rompu un lien séculaire. Je ne vous dis pas le traumatisme !

— Ces familles ont été indemnisées, il me semble, objecta Mary.

Le gendarme hocha tristement la tête :

— Bien sûr, mais l’argent ne remplace pas tout. À la ville, on vous vire de votre appartement et on vous en donne un plus grand, plus beau avec une petite indemnité… Tout le monde est content ! Ici, la plus belle terre, c’est celle que les ancêtres ont arrosée de leur sueur au fil des saisons, des siècles durant.

— Ces indemnisations ont pourtant été acceptées.

Abadie haussa les épaules :

— Ces pauvres gens avaient-ils le choix ? Une multinationale appuyée par le gouvernement contre des paysans… Le pot de terre contre le pot de fer, vous connaissez ?

Elle acquiesça silencieusement. Finalement, ce gendarme lui plaisait bien.

— Tout le monde n’a pas accepté les décisions de justice. On leur parlait d’intérêt général et ils se rendaient bien compte que c’était pour la commodité de beaux messieurs en costar qui gagneraient ainsi une heure ou deux pour se rendre à New York ou aux Seychelles tandis qu’eux, ça leur ferait une heure de route de plus pour aller en 4L vendre leurs légumes et leurs œufs au marché de Talensac ou de la Bourgonnière. Croyez-moi, ceux qui ont accepté ne l’ont pas fait de gaieté de cœur. Personne ne s’est demandé combien de ces fermiers se sont suicidés après avoir quitté leur foyer natal. Surtout quand leur maison a ensuite été squattée par ceux qu’ils considèrent comme des envahisseurs. Maintenant que cet aéroport ne se fait pas, nombreux sont ceux qui voudraient revenir à la situation antérieure et récupérer leur bien.

— Qu’est-ce qui les en empêche ?

— Toutes ces terres sont maintenant accaparées par les nouveaux venus qui entendent les garder car, selon un principe qui leur est cher, « la terre appartient à tout le monde ». S’en emparer mais surtout pas la payer. Or ces fermes se sont agrandies au fil des ans. Il fallait parfois les économies de toute une vie pour acheter un champ et le labeur de plusieurs générations pour amender et rendre cultivable une terre souvent ingrate. Un fort sentiment d’injustice règne chez les déportés.

Mary tiqua :

— Déportés ? Le mot est fort !

— Je sais, mais c’est ainsi que ces expropriés perçoivent leur exil forcé.

— Vous redoutez que les violences reprennent ?

— Bien plus que vous ne pouvez le penser. Nos directives se résument à « pas de vagues », si bien que nous autres, gendarmes, nous retrouvons entre le marteau et l’enclume, ce qui n’est pas, vous en conviendrez, une position confortable. Et le jour où les paysans vont prendre le mors aux dents pour récupérer ce qu’ils considèrent toujours comme leur bien, ce n’est pas avec mes douze gendarmes que je vais les contenir !

Mary glissa :

— On vous enverra des renforts.

— C’est ça, des CRS. Et les zadistes battront le rappel de tous les casseurs de France et de Navarre et ça repartira comme en 14.

Elle sentait que son inquiétude était réelle et probablement justifiée.

Néanmoins, elle risqua :

— Croyez-vous ?

Il assura :

— C’est inéluctable. D’ailleurs la guerre de harcèlement a déjà commencé. Chaque fois qu’il y a une chasse à courre, ils s’appliquent à venir la troubler…

Mary l’interrompit :

— Oh… de quoi parle-t-on ?

Le gendarme parut étonné :

— Vous ne savez pas ce qu’est une chasse à courre ?

— Si, bien sûr ! Mais je ne savais pas qu’on la pratiquait par ici.

— C’est un endroit tout indiqué. La forêt de Brocéliande, c’est douze mille hectares de bois…

— Mais ça appartient au domaine public !

— Pas du tout ! Elle est privée à quatre-vingt-dix pour cent.

— Je suppose que ces bois appartiennent à des hobereaux locaux ?

— Vous supposez bien. Rien qu’en Bretagne, il y a une quarantaine d’équipages de vénerie.

— Quarante !

— Eh oui ! Quarante, tous en parfaite conformité avec la loi.

— Mais c’est un sport de nantis, pas de paysans !

Le gendarme ébaucha un mince sourire.

— C’est plus compliqué que ça. Un équipage, c’est dix ou quinze cavaliers. Ensuite il y a les rabatteurs, les pisteurs, les piqueux, les valets de chiens… Ça fait tout de suite cinquante ou cent bonshommes.

— Et ces bonshommes sont des paysans ?

— Pour la plupart, mais on trouve aussi le plombier du bourg, le quincaillier, l’épicier, le coiffeur, des artisans, des ouvriers… des villageois, quoi.

— Et ils prennent plaisir à courir sur les traces du cerf ?

— Bien sûr, personne ne les oblige à y aller. Ils y vont comme d’autres vont aux matchs de foot, de rugby. La plupart d’entre eux ne manqueraient pas un départ de chasse pour un empire.

Et il ajouta, malicieux :

— Et là, il n’y a pas de droit d’entrée à payer.

— Eh bien, ce n’est pas près de s’arrêter alors !

Le major eut une moue d’ignorance :

— Je ne vois pas comment ça s’arrêterait. Ça serait la révolution dans le pays.

Il fixa Mary des yeux et ébaucha un sourire :

— On dirait que vous le regrettez…

À son tour elle sourit tristement. Elle se souvenait de son séjour au lac de Guerlédan, de son soulagement quand le braconnier Frank Gaudu avait raté le grand cerf4.

— J’ai toujours tendance à être du côté de celui qu’on traque, de celui qui souffre…

Le sourire du gendarme s’accentua :

— Ça doit vous poser de drôles de problèmes existentiels, dites donc !

— Comment ça ?

— Votre métier ne consiste-t-il pas à traquer des hommes ou des femmes et à les faire enfermer ?

M… ! Elle était tombée sur un gendarme philosophe. Il enfonça le clou :

— Ne pensez-vous pas qu’eux aussi ils souffrent ?

— Mais vous et moi les arrêtons parce qu’ils ont commis des actes délictueux ! Les animaux ne nuisent à personne ! objecta-t-elle.

— Détrompez-vous ! Ils adorent les pousses des jeunes arbres. Si leur population n’était pas régulée, il n’y aurait plus de forêts.

Elle haussa les épaules :

— Tss ! Vous racontez n’importe quoi, major. Les forêts n’ont jamais été aussi florissantes qu’en des temps où on ne chassait pas. L’équilibre naturel était tout de même respecté.

— Oui, mais alors les prédateurs aussi étaient naturels.

Comme elle le regardait avec de grands yeux, le gendarme précisa :

— Il y avait les loups…

— Les loups…

— Eh oui, il y avait de nombreuses meutes de loups. Il leur fallait de la viande, à ces petites bêtes. Certes, ils nettoyaient les champs de bataille, mais comme de temps en temps les hommes arrêtaient de se massacrer, il y avait des moments creux. Or, un loup, il faut que ça bouffe, et pas de l’herbe. Et cent loups, ça bouffe cent fois plus. Ils prenaient donc ce qu’ils avaient sous la griffe, c’est-à-dire des cerfs, des chevreuils et autres hôtes de nos bois.

Il écarta les bras :

— Mais voilà, il n’y a plus de loups. Ils ont été exterminés. La nature est cruelle, n’est-ce pas ?

Elle hocha la tête et il poursuivit :

— Et les animaux de ferme, vous croyez qu’ils ne souffrent pas avant de mourir ? Les avez-vous vus arriver aux abattoirs sur leurs jambes trémulantes, les avez-vous entendus meugler leur désespoir, avez-vous vu pleurer le veau qu’on enlève à sa mère pour le livrer au boucher ? Et les agneaux qu’on égorge à la chaîne dans les abattoirs… Il paraît qu’ils pleurent comme des bébés.

— Arrêtez ! s’exclama Mary horrifiée. Arrêtez !

Mais le gendarme était lancé. Il contempla Mary avec un sourire sans joie :

— C’est pourtant bon un carré d’agneau, n’est-ce pas, commandant ?

Elle en resta sans voix, alors il poursuivit :

— Tous ces gens qui manifestent parce qu’on va tuer un cerf feraient bien mieux d’aller crier leur dégoût devant ces abattoirs halal où on égorge les bêtes sans les endormir – ce qui est contraire à la loi française, je vous prie de le noter –, si bien que ces pauvres bêtes agonisent pendant des heures dans d’horribles souffrances. Mais c’est sûr, une vache n’a pas l’élégance d’un cerf !

Elle le prit au mot :

— Alors, qu’attendez-vous pour aller faire respecter la loi ?

Il dit tristement :

— Qu’on m’en donne l’ordre, commandant. Je suis un militaire et je dois obéir à mes supérieurs. Pour le moment, ma mission est de faire en sorte que les trois forces en présence n’en viennent pas aux mains. Croyez-moi, ça suffit largement à mon bonheur.

1 Voir La Variée était en noir, même auteur, même collection.

2 Voir État de siège pour Mary Lester, même auteur, même collection.

3 Voir Te souviens-tu de Souliko’o ? même auteur, même collection.

4 Voir Il vous suffira de mourir, même auteur, même collection.

Chapitre 2

C’était un lundi matin que le commissaire divisionnaire Fabien avait convoqué Mary dans son bureau. Cette fois, il semblait préoccupé.

Elle s’était inquiétée affectueusement :

— Quelque chose de cassé, patron ?

— Ouais, dit le commissaire Fabien brièvement. La jambe d’un piqueux.

Elle avait froncé les sourcils :

— Un quoi ?

Fabien avait articulé, en levant légèrement la voix :

— Un piqueux !

Puis il l’avait regardée, ironique. Pour une fois qu’il pouvait la coller…

— Vous ne savez pas ce que c’est qu’un piqueux ?

Elle avait assuré avec aplomb :

— Je pense que c’est un homme !

Fabien avait haussé les épaules :

— C’est malin ! Et, selon vous, il fait quoi, cet homme ?

— Je suppose qu’il pique !

— Non, il ne pique pas ! C’est un valet de chiens !

— Les chiens ont des valets, à présent ?

— Ouais, dans les chasses à courre, il y a des valets de chiens qu’on appelle les piqueux !

Elle avait hoché la tête, admirative :

— Vous en savez des choses ! Vous voulez donc dire que les piqueux en question sont les valets des chasseurs à cheval ?

— Voilà ! acquiesça Fabien.

— Rien de changé sous le soleil, dit Mary. C’est comme au temps des croisades.

Le patron la regarda, courroucé :

— Que viennent faire les croisades là-dedans ?

Elle lui répondit par un sourire moqueur :

— Eh bien… il y a ceux qui les ont faites à pied et ceux qui les ont faites à cheval. Je suppose que ce sont les descendants des premiers qui sont valets de chiens, comme vous dites, et ceux qui sont montés sur leurs fiers destriers, les descendants des seconds.

Le commissaire objecta :

— L’individu qui s’est grièvement blessé était à cheval, justement.

Elle admira ostensiblement :

— Les gens du château auraient-ils introduit une certaine dose d’égalité jusque dans leurs rallyes ?

Fabien tiqua :

— Qui vous parle de rallye ? Il s’agit de chasse à cheval.

— Rassurez-vous, patron, je ne confondais pas avec le Dakar ou le Rallye de Monte-Carlo.

— Ah bon… tout de même…

Elle acheva :

— C’est ainsi que les veneurs appellent leurs groupes de chasse.

— Les veneurs ? répéta Fabien.

— Oui, ceux qui commandent aux piqueux.

Le commissaire la contempla, découragé. Elle avait renversé les cartes. Il grommela, dépité :

— Bientôt, il faudra un dictionnaire pour vous comprendre.

— Dans ce cas, dit-elle, je vous conseille l’excellent Lexique de vénerie que l’on trouve gratuitement sur Internet.

L’expression du commissaire traduisait son peu d’intérêt pour la chose.

— Si vous croyez que j’ai du temps à perdre…

Elle connaissait l’aversion du patron envers ces étranges machines. Elle le rassura :

— Je plaisantais, patron ! Qu’est-il arrivé à ce pauvre homme ?

— On l’a fait tomber de cheval.

— Ah… qui ça, on ?

— Une bande d’énergumènes qui manifestaient contre une chasse à courre.

— Pourquoi les qualifiez-vous d’énergumènes ? Parce qu’ils n’aiment pas la chasse ?

Fabien se rebiffa :

— Je ne l’aime pas plus que vous mais c’est une activité très réglementée autorisée par la loi. Je vous rappelle que nous ne sommes pas là pour faire état de nos préférences personnelles, mais pour appliquer la loi. Pas pour la commenter ou la contourner.

— Vous dites « nous » en parlant de la police, je suppose ?

— Évidemment !

Elle lui fit remarquer :

— Je n’ai été ni préparée ni formée à faire du maintien de l’ordre en rase campagne, patron. C’est le domaine des gendarmes, il me semble.

— Tout à fait ! Cependant, après vos exploits sur la dune de Tréguennec1, l’autorité a estimé que vous êtes la personne idoine pour désamorcer un conflit latent.

Elle regarda longuement le commissaire et répéta d’une voix incrédule :

— Désamorcer un conflit latent ?

— Vous m’avez bien entendu ! confirma-t-il.

Elle répéta une nouvelle fois d’une voix lente :

— La personne idoine pour désamorcer un conflit latent… j’admire la rhétorique ! Je veux bien être pendue si ce n’est pas un énarque qui a pondu cette phrase.

— Vous ne serez pas pendue, dit Fabien, elle émane même de votre énarque favori !

— Ludo ?

Le commissaire tressaillit comme chaque fois que Mary manifestait cette familiarité déplacée envers monsieur Ludovic Mervent, conseiller particulier du président de la République. Il confirma d’un air pincé :

— Monsieur le conseiller Mervent lui-même, en effet.

Elle s’exclama, accablée :

— Dans quelle galère veut-il cette fois me plonger ?

Une fois encore, le commissaire joua les Ponce Pilate :

— Le major Abadie, de la gendarmerie de Blain, vous mettra au parfum.

1 Voir C’est la faute du vent… même auteur, même collection.

Chapitre 3

Voilà comment Mary Lester s’était retrouvée un beau matin sur le parking de la gendarmerie de Blain, en Loire-Atlantique.

Et, à la fin de leur entretien, le major Abadie lui avait demandé :

— Et maintenant, qu’allez-vous faire ?

Il semblait préoccupé, préoccupé autant que curieux de voir comment cette donzelle allait opérer. Mais, visiblement, la donzelle en question n’avait pas d’idées préconçues.

— Tant qu’à être là, je vais passer une revue de détail, répondit-elle.

La réponse ne parut pas satisfaire le gendarme qui la pressa :

— C’est-à-dire ?

— C’est-à-dire visiter les lieux et les gens.

— Quelles gens ?

— Eh bien, vous avez eu l’amabilité de cibler trois groupes plus ou moins antagonistes. Les nouveaux venus, que vous appelez les zadistes, et les anciens occupants qui se divisent eux-mêmes en deux groupes, les hobereaux et les paysans. Je veux les rencontrer comme je vous ai rencontré et échanger avec eux.

Voyant l’air décontenancé du gendarme, elle demanda :

— Croyez-vous la chose impossible ?

Le gendarme se gratta la tête, embarrassé, et dit précautionneusement :

— Pour ce qui est des deux derniers, pas du tout. Le comte de Morsac est un monsieur très courtois et très accessible.

— C’est le hobereau local ?

— Oui.

— Je suppose que vous l’avez déjà interrogé ?

— Bien sûr puisque ces dérapages que l’autorité redoute se produisent surtout lors des journées de chasse, entre lui et les zadistes. Comme je vous l’ai dit, on a dépassé le point de la violence verbale pour en venir aux mains.

— Je vois, dit Mary pensive.

— Si vous le souhaitez, ajouta-t-il, je vous fournirai les adresses des paysans qui sont restés et celles des expropriés.

— Dans quelles dispositions sont-ils ?

— Méfiants, très très méfiants. Ils ont tellement le sentiment d’avoir été roulés dans la farine que pour rétablir la confiance…

Il secouait la main d’un air accablé pour exprimer que ce ne serait pas une partie de plaisir. Il ajouta :

— Maintenant, pour ce qui concerne les zadistes…

Il fit une moue qui annonçait que ça ne serait pas de la tarte, comme aurait dit Fortin.

— Bon, dit Mary résignée, je vais donc commencer par le plus facile.

*

Mary débuta donc par une visite au comte de Morsac, heureux occupant d’un curieux château adossé au flanc d’un coteau qui regardait la Loire. Elle avait tenté de prendre rendez-vous avec le hobereau en appelant le numéro que le major Abadie lui avait donné mais elle était tombée sur un répondeur auquel elle avait confié un message.

Toujours sur les indications du major, elle avait alors pris la route de l’aristocratique demeure et, après avoir franchi un portail en fer forgé largement ouvert sur un petit pont qui enjambait des douves remplies d’une eau noire où croissaient en toute liberté des feuilles charnues de nénuphar, elle s’était arrêtée sur un terre-plein sablé, juste devant le majestueux escalier de pierre menant à l’entrée de l’édifice. Une chaîne rouillée munie d’une poignée de bois pendait contre la muraille.

Elle saisit cette poignée avec un étrange sentiment de culpabilité. N’allait-elle pas réveiller la Belle au bois dormant ? Le décor se prêtait à cette fable ; elle avait même entendu le son cristallin d’une clochette à l’intérieur du château. Un son d’un autre temps, bien éloigné des stridences anxiogènes des avertisseurs modernes.

Après quelques instants d’attente, le battant de la double porte s’était entrouvert. Déception ! Ce n’était pas la Belle au bois dormant mais une sorte de fée Carabosse au visage méfiant qui était apparue.

La vieille femme, après l’avoir scrutée des cheveux aux talons, avait demandé d’un ton peu amène :

— C’est pour quoi ?

Avait-elle craint qu’on vînt essayer de lui fourguer une encyclopédie ou une batterie de casseroles ?

Pour la rassurer, Mary lui offrit son plus beau sourire, ce qui ne dérida pas cet air renfrogné.

— Je souhaiterais m’entretenir avec monsieur le comte de Morsac.

Nouveau regard scrutateur de la tourière qui déclara après quelques instants de réflexion :

— L’est pas là !

— Ah, fit Mary contrariée, savez-vous où on peut le trouver ?

— À c’t’heure, l’est au chantier.

— Et c’est où, le chantier ?

Le vantail s’ouvrit plus largement et la vieille montra un chemin sablé lui aussi qui contournait le bâtiment.

— V’z’avez qu’à aller par là, vous y arriverez tout droit.

— C’est loin ?

— Non pas, mais prenez donc votre voiture tout de même, vous y arriverez plus vite !

Était-ce une manière de lui signifier : « Et vous partirez de même » ? Vu le peu d’enthousiasme de la vieille, Mary fut tentée de le croire. Néanmoins elle s’inclina, plus aimable que jamais :

— Je vous remercie, madame.

En grommelant d’inaudibles propos qui ressemblaient plus à des malédictions qu’à des amabilités, la vieille tira la porte sans la fermer tout à fait. Mary la soupçonna d’épier son départ. Craignait-elle que la visiteuse emportât la poignée de la sonnette ? Cette pensée saugrenue la fit sourire.

Elle remonta dans sa voiture et suivit une allée forestière bordée d’arbres pluricentenaires qui menait à une clairière sur laquelle étaient posés un vaste bâtiment agricole et des entassements de troncs élagués et écorcés.

L’air sentait la résine et le gasoil brûlé émanant de l’échappement d’un engin de chantier qui saisissait en grondant des troncs dans ses puissantes mâchoires d’acier pour les déposer en bon ordre sur une longue remorque.

Un bonhomme en combinaison de travail sortit du hangar et fit de grands signes à Mary.

— Ne restez pas là, garez-vous près du bâtiment.

Il est vrai qu’elle s’était arrêtée dangereusement près de la zone de manutention.

Elle obtempéra et descendit de voiture pour demander :

— Pourrais-je voir monsieur de Morsac ?

Le bonhomme fit un geste vers la machine qui évoluait dans un fracas assourdissant :

— Il finit de charger la remorque. Le tracteur doit revenir la prendre. Faut que ça parte ce soir…

Puis il s’empressa de filer vers le hangar où une énorme scie circulaire grondait.

Elle admira l’adresse avec laquelle le conducteur de l’engin saisissait les troncs encore luisants de sève et les disposait délicatement sur l’attelage.

Puis, sortant d’un autre chemin qu’elle n’avait pas vu, un tracteur routier vint se positionner devant la remorque. Habilement, le chauffeur entreprit de coupler les deux engins.

Le chargeur était rentré dans le hangar, le silence se fit. Le conducteur de l’engin vint vers le routier qui lui demanda :

— Le compte est bon, monsieur le comte ?

La plaisanterie devait être éculée car celui qui devait être le maître des lieux confirma en riant :

— Cinquante troncs d’épicéas coupés à dix mètres, mon vieux Bébert.

Il sourit (il avait de belles dents blanches).

— Tu peux recompter si tu veux.

Le routier rigola à son tour et, sur un ton plus familier, il rétorqua :

— Je te fais confiance, monsieur le comte.

— Tu as du mal à renouveler tes blagounettes, Bébert !

Le nommé Bébert fit ronfler son moteur :

— Que veux-tu, j’étais pas le premier de la classe, moi, j’ai pas fait Sciences Po !

— Tu ne t’es jamais cassé le tronc non plus !

— Non, les troncs, moi je les transporte. C’est déjà pas si mal.

— C’est même super, Bébert, tu es le meilleur transporteur de troncs de la façade atlantique.

Il jeta un coup d’œil vers Mary :

— Je crois que quelqu’un m’attend. Baptiste va te donner un coup de main pour assurer les chaînes.

— C’est ça, ricana Bébert, et pendant ce temps, le patron va aller faire le joli cœur.

— Tu es toujours aussi couillon, mon pauvre Bébert, dit le comte en lui assénant une bourrade amicale.

Les deux hommes se serrèrent la main en riant, comme deux complices qui éprouvent une véritable amitié réciproque.

— Roule, ma poule, lança le comte, saluant le chauffeur d’un geste de la main.

Le tracteur s’éloigna dans un grondement de moteur et, quand il eut disparu au détour du chemin, Morsac revint vers Mary :

— Vous me cherchiez, paraît-il ?

Elle considéra l’homme qui était devant elle, un fort gaillard d’une bonne quarantaine d’années aux tempes grisonnantes, vêtu d’une chemise de laine à grands carreaux rouges et verts, comme celles des bûcherons dans les films sur la forêt canadienne.

Un jean décoloré, qui s’effilochait aux genoux, et une paire de bottes en caoutchouc complétaient son équipement.

— Si vous êtes le comte de Morsac, c’est bien vous en effet que je souhaitais voir.

L’homme se rembrunit :

— À quel sujet ?

— J’appartiens à la Police nationale…

Le front de Morsac se plissa et il s’efforça de rire mais son rire sonnait faux.

— La police ? Qu’ai-je à voir avec la police ?

Une lumière parut le frapper :

— Ah, c’est encore au sujet de l’incident de dimanche ?

— Incident ? reprit Mary au vol. Comme vous y allez ! Il paraît pourtant qu’un de vos employés a été sérieusement blessé.

Le visage de Morsac se ferma :

— Ce pauvre Mathieu, en effet, c’est terrible !

Puis il considéra Mary :

— À ce propos, j’ai déjà été entendu à la gendarmerie !

— Par le major Abadie, je le sais. Je sors de la gendarmerie et c’est lui qui m’a donné vos coordonnées. J’ai essayé de vous contacter pour prendre rendez-vous et j’ai laissé un message sur le répondeur.

Le comte leva les bras en signe d’impuissance.

— C’est toujours pareil quand ma femme s’absente. Les domestiques de nos maisons sont d’un dévouement et d’une fidélité d’un autre temps, mais toute vertu a son corollaire : la vieille Angèle, que vous avez dû apercevoir…

— C’est en effet une vieille femme qui m’a dit où vous trouver.

— Oui. Elle a bercé mon père, elle se ferait tuer pour moi, mais je n’ai jamais réussi à la décider à répondre au téléphone. Elle considère que c’est une invention du diable. Quand il sonne, elle est prise de frissons et file dans sa cuisine. Mais… si nous en revenions à l’objet de votre visite ?

— Votre temps doit être précieux, mais si vous pouviez me consacrer une petite demi-heure…

— Ça va, dit le comte, maintenant que Bébert a son chargement, je peux considérer que j’ai terminé ma journée. Voulez-vous m’accompagner jusqu’à la maison ? Nous y serons plus à l’aise pour causer.

— Volontiers, acquiesça Mary.

Il s’épousseta et sourit :

— Je ne suis guère présentable !

Mary haussa les épaules :

— Quand on travaille… Vous êtes en voiture ?

— Oui. Quelques directives à donner à mes hommes et je vous retrouve devant l’entrée.

Il retourna dans le hangar tandis que Mary reprenait le chemin forestier.

Comme elle musardait dans le chemin, admirant les arbres remarquables qui le bordaient, elle fut bientôt rejointe par une Méhari verte ; alors elle accéléra et les deux voitures arrivèrent ensemble sur le terre-plein, devant la grande bâtisse.

Morsac descendit à la volée de sa voiture qui n’avait pas de portières et vint galamment tenir la porte à Mary.

— Je vous demande quelques minutes et je suis à vous.

La vieille servante se tenait dans l’ombre, les mains croisées sur son ventre. On eût pu croire qu’elle somnolait debout, mais deux petits yeux noirs qui ne cillaient pas ne perdaient rien de la scène.

— Angèle, ordonna le comte, tu voudras bien conduire madame…

— Lester, compléta Mary.

— Madame Lester au petit salon et tu lui serviras…

Il regarda Mary :

— Thé ou café ?

— Un thé m’ira très bien, je vous remercie.

Il revint vers la vieille servante :

— Alors, thé pour deux, Angèle.

— Bien, monsieur Henri…

Quand elle parlait à son maître, la vieille servante changeait de ton et répondait avec déférence, pour ne pas dire avec dévotion.

Puis elle embouqua un long couloir en traînant ses sabots de paille garnis d’une fourrure de lapin, et s’arrêta à la première porte qu’elle ouvrit en s’effaçant, toujours sans dire un mot.

Mary entra dans une pièce au charme désuet et s’assit dans un canapé garni d’un velours bleu pâle un peu passé, aux accoudoirs râpés. Une crédence d’acajou portait des bibelots de fine porcelaine et quelques photos. Sur l’une d’elles, un fier soldat regardait l’objectif d’un air martial, les bras croisés sur une poitrine bardée de médailles. Mary lui trouva un air de famille avec Henri de Morsac.

Une voix la fit tressaillir, le comte était entré sans qu’elle l’entendît.

— Vous vous demandez à qui il ressemble, n’est-ce pas ?

Elle se retourna brusquement. Henri de Morsac s’était douché et changé. Il portait une chemise blanche immaculée, un pull-over sans manches et un pantalon de velours sombre.

— Ma foi, dit-elle, s’il n’y avait cette moustache conquérante, et si cette photo sépia ne datait pas d’une centaine d’années, je dirais bien que c’est vous.

Il sourit :

— Je vous présente mon arrière-grand-père, le capitaine Henri de Morsac, tombé au Chemin des Dames en mai 1917.

— La ressemblance est saisissante, reconnut-elle. Vous êtes donc l’héritier de ce beau domaine ?

— Oui, mon grand-père l’a reçu à la mort de son père, il avait six ans, et ce nouveau comte Henri, car, en hommage au grand roi, tous les aînés mâles de la lignée se prénomment Henri, a joué un rôle très actif dans la résistance au maquis de Saint-Marcel. Pris par les SS, il n’est pas revenu du camp de Mauthausen où il avait été déporté. Le domaine est dans la famille depuis 1590. Il fut donné à mon ancêtre Charles de Morsac par le roi Henri IV pour sa belle conduite à la bataille d’Ivry.

— Il s’était rallié à son panache blanc ? demanda Mary.

Le comte, surpris, s’exclama :

— Tudieu, une damoiselle qui connaît son histoire de France ! Ce n’est point commun de nos jours.

Elle répondit de la même manière :

— Ventre-saint-gris, un damoiseau qui jure comme le Béarnais !

Ils éclatèrent de rire tous les deux et Mary s’expliqua :

— Ce n’est plus à l’école qu’on apprend ces pages de gloire !

— Hélas ! déplora le comte. Vous les savez, pourtant.

— Par la grâce du grand Alexandre Dumas, monsieur le comte.

Morsac s’inclina :

— Dieu le bénisse !

— J’ai admiré le manoir, dit Mary, il a dû être remodelé au fil du temps.

— Oui, ce fut d’abord une motte féodale puis François II, duc de Bretagne…

— … et père de la fameuse duchesse Anne… glissa Mary.

Le comte admira :

— Décidément, vous êtes incollable !

— Loin de là, protesta Mary modestement, mais je connais les fondamentaux.

Il s’inquiéta :

— Il y en a beaucoup comme vous dans la police ?

Elle fit la modeste :

— Mon patron prétend que non.

Henri de Morsac poursuivit :

— Le duc François y fit bâtir une place forte qui devint rendez-vous de chasse, puis, par hoirie, cette place forte revint au Vert Galant qui la fortifia et l’offrit à notre aïeul en récompense de sa vaillance au combat.

Mary nota avec jubilation que le nouveau comte de Morsac utilisait tout naturellement le vieux terme qui désignait l’héritage quand les notaires étaient encore des tabellions.

Elle eut une moue admirative :

— Et depuis elle n’a pas quitté votre famille.

— Elle est aux Morsac depuis près de cinq cents ans.

— Vous êtes une lignée de tradition !

— Une lignée, en effet. Cela vous choque ?

— Pas du tout !

— Comme le duc François, nous courons le cerf…

— D’où vos ennuis…

— Nous y voilà, soupira Morsac.

Chapitre 4

Il regarda Mary d’un air soupçonneux :

— Vous êtes vraiment flic ?

Elle sortit sa carte de sa poche et la lui présenta. Il lut à mi-voix : « Commandant Lester » et s’étonna :

— Vous êtes vraiment commandant ?

Elle rétorqua :

— Et vous, monsieur de Morsac, avez-vous vraiment fait Sciences Po ?

— Touché ! s’exclama Morsac. Je l’avoue, j’en suis même sorti dans la botte.

Il la regarda d’un air malicieux :

— Ça vous surprend ?

— Pas plus que vous avez été surpris de voir ma carte de commandant.

— Vous voulez voir mon diplôme ?

— Je ne vous en demande pas tant, je vous crois sur parole. Seulement…

— Seulement vous vous étonnez de m’avoir trouvé juché sur un tracteur comme n’importe quel forestier.

Elle haussa les épaules :

— Peut-être faites-vous ça pour vous détendre entre deux missions diplomatiques ?

Il s’esclaffa :

— Pas du tout ! Remarquez, j’ai bien été attaché d’ambassade au sortir de Sciences Po. Mon père voulait que j’embrasse la carrière au Quai d’Orsay.

Il eut un geste d’impuissance :

— Dans nos familles, quand le père a parlé les enfants obéissent. Il est malheureusement décédé prématurément à la suite de blessures reçues lors d’une opération militaire au Tchad.

— Ce qui vous a libéré.

— Oui, dit Morsac avec une drôle de grimace. Je suis donc devenu le chef de famille et désormais les décisions m’appartiennent.

— Votre père était militaire ?

— Colonel parachutiste dans la Légion étrangère.

— Vous êtes vraiment une lignée de guerriers !

— Oui, sauf moi. Je suis le premier Morsac à n’avoir pas embrassé la carrière militaire.

Il ajouta, comme pour minimiser la chose :

— Ce n’est qu’une parenthèse, mon aîné, Henri lui aussi, est à Saint-Cyr.

— Vous avez préféré vous occuper du domaine…

— C’est ça. Il faut dire que les mondanités de la vie diplomatique me barbaient sérieusement. Ici j’ai retrouvé un monde qui me convenait mieux, des chevaux, des chiens, les bois, la chasse, la nature, mes fermiers… Et surtout la vie de famille, ma femme, mes enfants…

— Ça a tout de même dû être une sérieuse coupure avec votre vie antérieure.

— Assurément, mais ne croyez pas que je le regrette. Le monde maniéré des ambassades était contre ma nature. J’ai été élevé ici. Je suis allé à la petite école avec les enfants de nos fermiers. Tenez, ce camionneur qui a enlevé les troncs tout à l’heure…