7,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Tschök & Tschök GbR

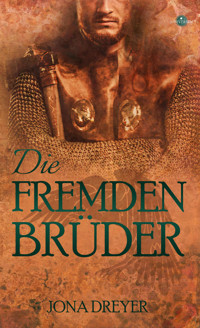

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Deutsch

»Ich bin ein Monster. Wahrscheinlich das schlimmste, dem du je begegnet bist.« Der junge Halvárd »Vári« Tasgall, Nachfahre des berühmten Großkönigs Halvor Machbalian, möchte sich als Anführer einer Erkundungsfahrt über das gefährliche Nordmeer unter Beweis stellen. Nach einer turbulenten Reise stößt er weit weg von zu Hause auf unbekanntes Land. Doch dieses Land ist nicht unbewohnt. Auf seinen Klippen thront eine große, abweisende Festung aus schwarzem Stein. Der Herr dieser Festung, König Isidor Skuron, ist nicht begeistert über die fremden Eindringlinge und nimmt sie gefangen. Aber etwas an dem jungen Vári, der ihm so mutig entgegentritt, fasziniert ihn. Auch Vári kann sich trotz allem Widerwillen Isidors dunkler Anziehungskraft kaum entziehen, doch der König ist gefährlich. Denn in seinem Kopf hört er offenbar Stimmen, die ihm grausame Dinge befehlen.Kann es Vári schaffen, sich und seine Gefährten aus der Gefangenschaft zu befreien oder droht ihnen nach mehr als einem Jahrzehnt des Friedens ein neuerlicher Krieg? Welches Geheimnis verbirgt sich hinter Isidors Stimmen? Und liegt in dem einsamen Nordland etwa die Lösung eines alten, grausamen Fluchs? Der Herr der Schwarzen Festung ist, wie alle anderen Inselreich-Bände auch, eine eigenständige Geschichte, die sich auch ohne Vorkenntnisse lesen lässt. Es tauchen einige Nebenfiguren aus den früheren Bänden auf, diese werden jedoch ausreichend erklärt.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Der Herr der schwarzen Festung

Gay Historical Fantasy

© Urheberrecht 2021 Jona Dreyer

Impressum:

Tschök & Tschök GbR

Alexander-Lincke-Straße 2c

08412 Werdau

Text: Jona Dreyer

Coverdesign: Jona Dreyer

Coverbild: depositphotos.com

Zeichnung: Anika Bonan

Lektorat/Korrektorat: Kelly Krause, Kristina Arnold, Shan O’Neall & Sandra Schmitt

Kurzbeschreibung:

»Ich bin ein Monster. Wahrscheinlich das schlimmste, dem du je begegnet bist.«

Der junge Halvárd »Vári« Tasgall, Nachfahre des berühmten Großkönigs Halvor Machbalian, möchte sich als Anführer einer Erkundungsfahrt über das gefährliche Nordmeer unter Beweis stellen. Nach einer turbulenten Reise stößt er weit im Norden auf unbekanntes Land. Doch dieses Land ist nicht unbewohnt. Auf seinen Klippen thront eine große, abweisende Festung aus schwarzem Stein.

Der Herr dieser Festung, König Isidor Skuron, ist nicht begeistert über die fremden Eindringlinge und nimmt sie gefangen. Aber etwas an dem jungen Vári, der ihm so mutig entgegentritt, fasziniert ihn.

Auch Vári kann sich trotz allem Widerwillen Isidors dunkler Anziehungskraft kaum entziehen, doch der König ist gefährlich. Denn in seinem Kopf hört er offenbar Stimmen, die ihm grausame Dinge befehlen.

Kann es Vári schaffen, sich und seine Gefährten aus der Gefangenschaft zu befreien oder droht ihnen nach mehr als einem Jahrzehnt des Friedens ein neuerlicher Krieg?

Welches Geheimnis verbirgt sich hinter Isidors Stimmen?

Und liegt in dem einsamen Nordland etwa die Lösung eines alten, grausamen Fluchs?

Über die Autorin

»Fantasie ist wie ein Buffet. Man muss sich nicht entscheiden – man kann von allem nehmen, was einem schmeckt.«

Getreu diesem Motto ist Jona Dreyer in vielen Bereichen von Drama über Fantasy bis Humor zu Hause. Alle ihre Geschichten haben jedoch eine Gemeinsamkeit: Die Hauptfiguren sind schwul, bi, pan oder trans. Das macht sie zu einer der vielseitigsten Autorinnen des queeren Genres.

»Reue schneidet tiefer als das schärfste Schwert.« (William Congreve)

Vorwort

Endlich ist es so weit: Ein neuer Inselreichband ist da!

Mit »Der Herr der Schwarzen Festung« beginnt eine neue Ära im Verlauf der Inselreich-Historie. Auch dieser Band ist wie üblich unabhängig von den anderen lesbar, da er eine in sich abgeschlossene Geschichte darstellt.

Dennoch sei dazu eine kleine Anmerkung gemacht: Es tauchen einige Nebenfiguren aus den früheren Bänden auf. Diese werden ausreichend erklärt, sodass es nicht erforderlich ist, die anderen Bände zu kennen. Trotzdem mögen einem »Inselreich-Neueinsteiger« ein oder zwei Nebenfiguren vielleicht ein wenig überflüssig erscheinen. Wer die anderen Bände kennt, wird den Zweck ihres Auftauchens sicher besser nachvollziehen können (oder sich ihr Erscheinen sogar gewünscht haben!), aber um die Geschichte als solche zu verstehen, ist das nicht notwendig. Vielleicht machen diese Nebenfiguren jedoch neugierig genug, um auch die anderen Bände lesen zu wollen!

Ansonsten gilt wie immer: Wenn noch nicht alles gut ist, ist es noch nicht das Ende. Auch wenn es manchmal so aussieht. Selbst in einem Epilog kann es noch Überraschungen geben.

Viel Freude beim Lesen von Band 7 der Inselreich-Saga!

Dramatis Personae

Eine Übersicht der wichtigsten handelnden Personen und Orte. Die Hauptfiguren sind mit einem * gekennzeichnet. Die ungefähre Aussprache wird in den eckigen Klammern erläutert.

Eilean Moryd

Halvárd »Vári« Tasgall*[hall’ward wa:ri tas’gall]: Kronprinz von Eilean Moryd, Nachkomme des legendären Halvor Machbalian

Liron der Braune* [li:ron]: Váris geheimnisvoller Großvater und Ziehvater der Königin

Ronin Machmoirean[ro’nin mak‘morran]: Lirons Gemahl und Onkel der Königin

Iona »Nonie« Caileansdaur [io’na käi’lins’dor]: Königin von Eilean Moryd

Rheon Rí Silion [ree’on ri si’lion]: Váris Pate und Sohn der berühmten Könige Riaghán Arachsúil und Aneiryn Athanavi

Shai Benairn[schai be’narn]: Rheons Ehemann

Anwen Tasgall [an’wen tas’gall]: Váris Schwester

Schiffsbesatzung

Bruder Tarcisius* [tar’zisijus]: Mönch und Patensohn des heiligen Branceánn und Garbhán Iarainns

Ingvar Kétillsson [ing’war keh’tills-sonn]: Schiffskapitän und Sohn des Othán von Eharland

Gillienne »Gilly« de Aryet [gilli’jenn gil’lie de arijeh]: Tochter des Grafen Arvedot de Aryet und Nachfahrin von Graf Gilbert de Aryet

Tikva bat Eliam [tik’wah bat e’liam]: Yishkarische Heilerin

Ralidor »Ràild« [raild]: Morydischer Schiffskapitän mit alvaeischen Wurzeln

Cillian Arachsúil [killi’jenn arach’su’il] : Prinz von Tharog, Sohn des Thronfolgers Prinz Rós

Leorvyn Athanavi [le’orwinn a’tanna’vi]: Prinz von Caorgan, Neffe von König Aneiryn

Diarmaid [diar’mid]: ein Falke

Jamil ibn Oded [dscha’mihl bin o’ded]: Einwanderer aus den Ostlanden

Eadlin Machgalan [ed’linn mak’galan]: Sarcassischer Adelsspross

Owain und Fórik [o’wen & fo’rick]: Seemänner

Das Nordreich (Kavuunat)

Isidor Skuron* [isi’dohr skuh’ron]: König von Kavuunat, von seinem Volk auch »Iankaaikkin« [ian’kai’kinn] genannt

Nantiane, Asenath, Ismene und Ketevan [nan’tjane, ase’natt, is’mehne, kete’wann]: Isidors Töchter

Nuunik [nuh’nik]: Isidors Leibdiener

Amarook [ama’ruk]: ein riesenhafter Wolf

Tikasuq [tika’sukk]: weise, alte Frau und ein Familienoberhaupt aus dem Volk der Nanookatuk

Qumalu [kuma’lu]: Häuptling der östlichen Nanookatuk

Osuituk [osuj’tuck]: verurteilter Verbrecher

Osuituk der Jüngere: sein Sohn

Könige und Diplomaten

Aneiryn Athanavi [anaj’rin a’tanna’vi]: König von Caorgan, Gemahl König Riagháns von Tharog

Othán Kétill Trygvasson [o’tahn keh’till trügg’wa-sonn]: König von Eharland

Leân de Aryet [le’ahn de arijeh]: Gemahl des Otháns und einstiger Erbe der Grafschaft von Aryet

Branceánn Iarainn na Dunegal [bran'ke:ann i’renn na dune’gal]: auch »der heilige Branceánn« genannt, ein bekannter Freund der Armen und Schwachen

Maryn Athanavi: Statthalter von Caorgan, jüngerer Bruder König Aneiryns

Prolog

Vári mochte die Lesestube, in der sein Großvater Liron viele Stunden zubrachte. Es war ein kleiner Raum, aber er besaß ein großes, verglastes Fenster, durch das viel Tageslicht hereinfiel, sodass man an Kerzen sparen konnte. Er verbrachte auch selbst viel Zeit hier und las mit Vorliebe in den Sammlungen von Sagen und Legenden um das Waldvolk der Alvaei, dessen Blut er zum Teil selbst in sich trug.

Der erste Mensch, den die Schöpfer erschufen, hieß Alvos. Sie gaben ihm ein Weib an die Seite und ihre Nachkommen nannte man nach ihm Alvaei. Die Alvaei wurden mit einem langen Leben gesegnet. Aber da die Schöpfer wussten, dass mit dem Verstand und dem Bewusstsein, mit denen sie die Alvaei im Gegensatz zu den Tieren beschenkt hatten, auch Schlechtes getrieben werden konnte, stellten sie ihnen eine Bedingung: ein friedliches Leben in den Wäldern, im Einklang mit der Natur. So blieb es für eine lange Zeit und die Alvaei waren zufrieden.

Aber wo ein Bewusstsein war, da wuchs auch die Neugier, und die Neugier ist ein Schwert mit zwei Schneiden: Sie kann große Entdeckungen hervorbringen, aber auch großes Verderben. Die meisten Alvaei lebten weiter das Leben, das die Schöpfer ihnen anbefohlen hatten, und wenn sie starben, wurden sie zu Ahnen und gingen in die Anderswelt, von der sie das Diesseits beobachteten. Aber einige begannen, die Siedlungen zu verlassen und zu versuchen, sich die Natur untertan zu machen. Zwietracht entstand, Gier, Neid und Missgunst. Die Schöpfer straften diese Alvaei, indem sie sie von den anderen trennten, ihr Leben und das ihrer Nachkommen verkürzten und ihnen die Magie ihres Blutes nahmen, die ihnen innewohnte. Fortan kannte man diese kurzlebigen, entzauberten Alvaei als Menschen, obwohl jeder Alvaeon ein Mensch war. In einer alvaeischen Lebensspanne wuchsen zig Generationen dieser Menschen heran und bald hatten sie alle übervölkert, denn auch, wenn die Schöpfer ihnen vieles genommen hatten, ließen sie sich die Freude an ihren kurzen Leben nicht nehmen.

Doch weil die Ahnen der Alvaei gesehen hatten, welchen Verdruss und welches Leid die Menschen auch in die Welt gebracht hatten, sprachen sie einen Fluch, der die Alvaei davon abhalten sollte, sich mit ihnen zu verbandeln und zu vermischen, sodass die beiden Menschenvölker am Ende nicht ineinander aufgehen würden.

Vári blickte von seinem Buch auf. Sein Großvater hatte es geschrieben, wie so viele andere Bücher in dieser Bibliothek. Schöpfungslegenden wie diese gab es viele, aber die hier mochte Vári am meisten, denn sie schien ihm am schlüssigsten. Liron hatte es sich zur Lebensaufgabe gemacht, alles an Wissen über sein Volk zu sammeln und, was noch nicht aufgeschrieben war, zu Papier zu bringen, um es für die Nachwelt zu erhalten. Für eine Welt, in der es vielleicht irgendwann keine Trennung mehr zwischen Alvaei und Menschen gab. Denn genauso, wie sich die Normalsterblichen in ihrem begrenzten Leben nicht von irgendetwas hatten abhalten lassen, hielten es viele Alvaei mit dem Fluch. Vári selbst war ein lebender Beweis dafür.

Liron saß an seinem Lesepult, das mittlerweile schlohweiße Haar zu einem Zopf gebunden, und blätterte konzentriert in einem dicken Folianten. Die Stille wurde nur durch das leise Schnarchen seines Mannes gestört, Ronin, der sich in eine Wolldecke gewickelt hatte und in einem Sessel eingeschlafen war.

»Du siehst aus, als wärst du irgendetwas auf der Spur«, bemerkte Vári leise und sah seinem Großvater über die Schulter.

»Ja und nein«, flüsterte der gedankenverloren. »Tatsächlich habe ich etwas gefunden, das sich mit dem Fluch befasst und mit der Frage, wie man ihn brechen kann.«

»Aber?«

»Aber es ergibt keinen Sinn.« Sachte schüttelte Liron den Kopf und las vor: »Die Asche des hundertfachen Sterbens, der Atem des Drachen und das wiedergeborene Licht vereint, zur Zeit des Friedens. Das klingt nett, aber ich weiß nicht, was damit gemeint ist.«

»Für mich hört es sich eher wie ein Rezept aus einem Hexenkochbuch an. Man nehme drei Kröten, den Schwanz einer Eidechse, fünf Spinnenbeine bei Vollmond ...«

Liron lachte auf. Ronin in seinem Sessel knurrte leise und zog die Decke enger um sich. »Ja, so ähnlich. Es muss symbolisch für irgendetwas stehen, nur für was? Wir leben in Zeiten des Friedens. Drachen gibt es nicht mehr. Die gab es schon zur Gründung der Inselreiche vor über tausend Jahren nicht mehr, wenn sie überhaupt je existiert haben. Wahrscheinlich waren sie schon immer nur eine Legende. Ein Symbol, wie es sie in vielen Schöpfungsmythen gibt. Es muss also eine andere Bedeutung haben. Der Atem des Drachen ist Feuer. Und Asche des hundertfachen Sterbens – es könnte ein Vulkan gemeint sein. Der Takalon möglicherweise, denn er wurde von je her als heilig angesehen. Und das wiedergeborene Licht ...«

»... könntest du sein«, beendete Vári den Satz.

Sein Großvater war ein besonderer Mensch. Einer, dem die Ahnen eine besondere Gnade hatten zuteilwerden lassen. Er war aus dem ewigen Jenseits wiedergekehrt. Hatte ein zweites Mal beginnen dürfen, als Lohn für mehr als nur ein selbstloses Opfer in seinem ersten Leben. Nur wenige wussten, wer er wirklich war, alle anderen kannten ihn einfach als Liron der Braune. Doch früher, lange vor Váris Geburt, hatte man ihn als Halvor gekannt. Halvor Silberhaar, Halvor Machbalian, Großkönig der damals noch fünf Inselreiche. Und später, nach seiner Abdankung, war er als Cailean der Wanderer einer der führenden Rebellen im Unabhängigkeitskampf um Eilean Moryd geworden. Ein Mann mit vielen Namen und Leben. Und Vári, das sagten die Leute, war seiner früheren Gestalt wie aus dem Gesicht geschnitten. Besaß das berüchtigte Silberhaar, das Halvor gehabt hatte, genau wie die gletscherblauen Augen.

An manchen Tagen litt er unter dieser Ähnlichkeit, weil er spüren konnte, welche Erwartungen die Leute deswegen insgeheim an ihn stellten. Es war ein Schatten, aus dem es schwer werden würde, hervorzutreten. Vári war erst zwölf. Aber er wurde von klein auf darauf vorbereitet, eines Tages der König Eilean Moryds zu werden, wenn er alt genug war und seine Mutter das Zepter an ihn weiterreichte.

»Ja, vielleicht könnte ich das Licht sein«, sinnierte Liron. »Ich will mich nicht zu wichtig nehmen, aber ... du kennst meine Geschichte. Vielleicht haben mich die Ahnen aus ganz anderen Gründen als nur Lohn und Gnade zurückgeschickt.«

Seit Jahren suchte Liron nach einer Möglichkeit, den Fluch des Blutes zu brechen. Jenen Fluch, der die Alvaei davon abhalten sollte, den normalsterblichen Menschen ihr heilsames, lebensverlängerndes Blut zu geben. Sie in ihre Geheimnisse einzuweihen, sie zu lieben, Kinder mit ihnen zu zeugen. Sie ließen sich nicht davon abhalten, aber die Ahnen verlangten ihren Preis dafür. Einen hohen Preis, einen ungerechten, als wollten sie jene Alvaei, die sich den Menschen zuwandten, als Verräter brandmarken.

»Es muss ein Ende haben«, sagte Váris Großvater stets. »Die Zeiten haben sich geändert. Mauern wurden eingerissen. Nur diese eine, unsichtbare Mauer steht noch.«

Er war durch die Lande gereist, hatte mit anderen Alvaei gesprochen und alles an alten Schriften gesammelt, denen er hatte habhaft werden können. Manchmal half Vári ihm dabei, diese Aufzeichnungen nach Hinweisen zu durchsuchen. Aber sie waren nie fündig geworden. Bis heute. Bis Liron auf diesen seltsamen Satz mit der Asche, dem Drachen und dem wiedergeborenen Licht gestoßen war. Wahrscheinlich war es nur poetisches Gerede, wie die langatmige Lyrik, die Váris Hauslehrer ihn auswendig lernen ließ, aber möglicherweise war es auch mehr als das. Wenn dieser furchtbare Fluch gebrochen wäre, der so vielen Alvaei oder Menschen mit Teilen von alvaeischem Blut in sich Leid bescherte, wäre die Welt ein besserer Ort.

»Was denkst du«, fragte Vári seinen Großvater, »was du mit dem Vulkan tun müsstest, wenn du tatsächlich das wiedergeborene Licht bist?«

»Nun ja.« Lirons Gesicht wurde ernst. Tiefe Falten gruben sich in seine Stirn und er senkte den Blick. »Ich weiß es nicht genau.« Seine Stimme wurde zu einem Flüstern. »Es ist von Vereinigung die Rede. Vielleicht bedeutet es, dass ich mich der Asche und dem feurigen Atem des Vulkans opfern muss.«

»Hör sofort auf damit!« Ronin schoss aus seinem Sessel hoch. Er war ein Mann von etwa sechzig Jahren mit eisengrauem Haar, aber noch sehr agil, wenn er es wollte. »Du denkst diesen Wahnwitz besser keinen Schritt weiter!«

»Viridion ...« Erschrocken fasste sich Liron an die Brust. Vári fand es immer ein wenig seltsam, wie die beiden sich in seiner Gegenwart mit Kosenamen anredeten. Viridion bedeutete Smaragd. »Ich dachte, du schläfst.«

»Und während ich schlafe, willst du solche Pläne schmieden? Glaub mir, ich werde sofort hellwach, wenn du solche Worte fallen lässt.«

Liron seufzte tief und stützte müde seine Stirn in die Hand. »Ich bin so froh, endlich eine Spur gefunden zu haben. Sicher soll es so sein. Vielleicht ist es meine Aufgabe. Mir sind hier noch etliche, schöne Jahre mit euch geschenkt worden, doch womöglich war das nicht alles, wofür mich die Ahnen in die Welt zurückgesandt haben. Sie wollen sehen, ob ich bereit bin, ob wir bereit sind, dieses Opfer zu bringen, um den Fluch zu brechen.«

»Nein!«, grollte Ronin. »Du wirst nicht in diesen verdammten Vulkan gehen! Ich habe dich schon einmal verloren, damals, vor über zwanzig Jahren. Es hat mir das Herz gebrochen und nicht einmal deine Wiederkehr hat es wieder ganz geheilt. Ich gehe nicht noch einmal durch dieses dunkle Tal. Nicht einmal, wenn du damit die ganze Welt retten würdest.«

»Ich helf dir, ihn irgendwo anzuketten, wenn es sein muss«, erklärte Vári an Ronin gerichtet. Er war zutiefst erschüttert. Der Gedanke, dass sich sein geliebter Großvater in den Vulkan stürzen könnte, schnürte ihm die Kehle zu. Das durfte nicht sein. Vielleicht war es selbstsüchtig von ihm und Onkel Ronin, so zu denken, aber sie brauchten Liron. Alle hier brauchten und liebten ihn. Er war ein warmherziger, kluger und liebevoller Mann. Die Ahnen würden sich jemand anderen herauspicken müssen.

»Ist ja gut«, beschwichtigte Liron, aber der Blick seiner gütigen, haselnussbraunen Augen verriet, dass das Thema für ihn noch nicht abgeschlossen war. »Ich bin mir ja ohnehin nicht sicher, ob wirklich das damit gemeint ist. Ich muss weiter forschen, mit Weisen und Sehern unter den Alvaei reden und sie danach fragen, was diese Anweisung wirklich sagen will. Aber ich möchte, dass niemand mehr so schrecklich leiden muss, wie ich es damals musste, nur weil sich unser Blut vermischt. Nur weil zusammenfindet, was zusammengehört.«

Der grau bewölkte Himmel brach hier und da auf und ließ dicke Bündel von Sonnenlicht auf die Erde fallen. Vári trat ans Fenster und beobachtete die hellen Flecken, die das Licht auf die wogende Oberfläche des Meeres warf. Wie kleine Inseln. Eines Tages würde er dieses Meer mit einem großen Schiff befahren und vielleicht einen Ort finden, wo es jemanden gab, der wirklich wusste, wie man den Fluch brechen konnte. Oder der vielleicht Wege kannte, ihn zu umgehen. Denn im Gegensatz zu dem, was sein Lehrer ihm erzählte, glaubte Vári nicht, dass die Welt mit den Ostlanden begann und mit den Inselreichen endete. Da draußen war mehr.

Viel mehr.

Kapitel 1

Gebrochene Herzen

Ein feiner Film aus winzigen Wassertröpfchen legte sich auf Váris Haut. Schäumende Gischt sammelte sich um die Felsen, die aus dem dunkelgrauen Wasser ragten.

Manche Leute, die nicht von hier kamen, bezeichneten die Stadt Tysk als unwirtlich. Als trostlos. Aber Vári, der hier geboren und aufgewachsen war, mochte sie gern, und auch nach Reisen an lieblichere Fleckchen Erde kehrte er immer wieder gern nach Hause zurück.

Die Häuser hier wurden seit einigen Jahren aus massivem, grauem Stein gebaut und die hölzernen Dächer wurden mit Moos abgedichtet. Das Bild der Stadt veränderte sich fortlaufend und trotz ihrer vermeintlichen Unwirtlichkeit wuchs sie. Eilean Moryd wurde von der kargen Nordinsel zu einem florierenden Land, das Handel mit seinen Bodenschätzen trieb, Allianzen einging und Menschen anlockte, um dort zu leben. Neu anzufangen und ihr Glück zu machen. Es würde eine Ehre sein, ihr König zu werden. Aber auch eine Aufgabe, die Vári immer noch großen Respekt einflößte.

Heute war die ganze Stadt fröhlich und in Feierlaune, nur er nicht. Er trauerte. Fühlte sich beraubt, verraten und gedemütigt.

»Junge, Junge.« Mit einem brummigen Lachen ließ sich sein Patenonkel Rheon Rí Silion neben ihm an seinem Platz an der Klippe nieder. »Welche Laus ist dir über die Leber gelaufen, dass du hier hockst und aussiehst, als würdest du darüber nachdenken, dich gleich von der Klippe zu stürzen? Doch wohl nicht immer noch diese Hochzeit, oder etwa doch?«

Gleichgültig zuckte Vári mit den Schultern, aber innerlich heulte er auf. »Vor einem Jahr hat sie mir versprochen, irgendwann den Bund mit mir einzugehen. Und jetzt heiratet sie ... den.«

»War sie nicht auch ein bisschen alt für dich?«

»Sie ist fünfundzwanzig«, murrte Vári.

»Und du neunzehn. Ihr Bräutigam ist fast doppelt so alt wie du. Ich glaube, sie wollte nur ein bisschen Spaß und du hast dich da in etwas verrannt. Selbst als Kronprinz kann man von einer Dame eine Absage bekommen.«

Rheon knuffte ihn in die Seite und Vári seufzte resigniert. Earie, seine Angebetete, heiratete heute einen anderen. Den Sohn eines altgedienten Heerführers, einen stattlichen Kerl. Nicht Vári, obwohl sie ihm mehrmals versichert hatte, dass sie auf ihn warten würde. Alles Lüge. »Es tut weh«, gestand er. »Ich wollte für sie erwachsen werden.«

»Du bist erwachsen«, erklärte Rheon, »es ist nur noch nicht ganz bei deiner Mutter angekommen.« Er legte ihm einen seiner mächtigen Arme um die Schultern.

Rheon war ein großer, bärtiger, bulliger Mann Ende vierzig mit freundlichen Augen und immer einem flapsigen, hilfreichen Spruch auf den Lippen. Als kleiner Junge war Vári davon überzeugt gewesen, dass er ihn eines Tages heiraten würde, und als Rheon stattdessen mit dem etwas unnahbaren Shai als Gemahl aus den Ostlanden zurückgekehrt war, hatte ihn das insgeheim bitter enttäuscht. Aber damals war er noch ein Kind gewesen, hatte es schnell vergessen und Shai mögen gelernt. Jetzt, mit Earie, war es etwas anderes. Er hatte seine Unschuld an sie verloren. Hatte kindische Spielereien aufgegeben und sich bemüht, erwachsener zu werden und Verantwortung zu übernehmen. Es hatte nicht gereicht.

»Weißt du, was mir immer so richtig hilft, wenn ich Kummer habe?«, fragte Rheon und richtete seinen Blick aufs Meer. Eine steife Brise wehte ihnen entgegen. »Eine schöne, wilde Schifffahrt.«

Vári horchte auf. »Die Nordfahrt?«

Rheon nickte. »Mein Gemahl ist wenig begeistert, aber ich bin immer noch fest entschlossen, diese Fahrt zu unternehmen. Da oben ist etwas, das sagt mir mein Gefühl.«

»Meins auch«, pflichtete Vári bei, »aber Mutter ist skeptisch. Weil eben noch keiner von dort zurückgekehrt ist. Es heißt, dass Ungeheuer und wilde Bestien in den eisigen Wassern des Nordens leben, die die Schiffe wie Spielzeuge packen und einfach in die Tiefe ziehen.«

»Möglich. Oder dort oben wartet das Paradies und die Leute wollen gar nicht wiederkommen, weil einem das gebratene Essen in den Mund fliegt.«

Vári lachte und der Wind trocknete langsam seine Tränen. Ein Gespräch mit seinem Patenonkel war stets aufbauend. Rheon war häufig hier in Eilean Moryd, obwohl er eigentlich aus dem Königreich Tharog stammte, und für Vári war er nach dem frühen Verlust seines Vaters neben Liron und Ronin seine männliche Bezugsperson geworden. Tatsächlich fühlte er, dass er mehr mit Rheon gemeinsam hatte, als mit den anderen. Er war kein Heiler, Denker oder Rebellenführer; seine Füße standen lieber auf Schiffsplanken als auf Palastboden und es zog ihn in die unentdeckte Ferne. Zum Leidwesen seiner Mutter und aller anderen, die ihn zu einem klugen, besonnenen König formen wollten.

»Wann willst du die Segel setzen?«, fragte er schließlich.

»Bald. Zunächst nur für eine Erkundungsfahrt von etwa fünfzig Seemeilen, um die Wasser- und Wetterverhältnisse etwas genauer zu erforschen und gegebenenfalls zu kartieren. Mein Vater Aneiryn war einer der wenigen, die Eilean Moryd über den nördlichen Seeweg umfahren haben, damals, bei der Schlacht der zwei Brücken. Er hat von vielen tückischen Eisbergen, Strudeln und gigantischen Walfischen berichtet. Einige der Strudel sind kartografiert, wir können sie umschiffen. Aber Vorsicht ist geboten. Ich bin mir nicht sicher, ob diese Verhältnisse auch weiter nordwärts noch bestehen, oder ob es dahinter vielleicht wieder seichter weitergeht.«

»Und ob es dort vielleicht Land gibt. Unbewohnt oder sogar bewohnt. Fremde Völker ...« Váris Blick glitt in die Ferne auf das Meer. Hier schauten sie südwärts, hier wusste er, dass hinter dem Horizont die Insel lag, auf der sich die Länder Sarcas, Tumbria, Eharland und Caorgan befanden. Vielleicht hatte von dort vor vielen Jahrhunderten auch jemand den Blick gen Norden gerichtet und sich gefragt, ob es dort wohl Land gab. Und dann hatte er Eilean Moryd entdeckt. »Ich will es unbedingt herausfinden.«

»Deshalb will ich dich mitnehmen.«

»Mutter–«

»Deine Mutter muss akzeptieren, dass du ein Mann bist«, fiel Rheon ihm ins Wort. »Ich musste mich damals auch ein wenig durchsetzen, bis man mich in die Ostlande hat segeln lassen. Aber was für ein Glück, dass ich es getan habe. Und du, mein Junge, gehörst auf ein Schiffsdeck. Schon allein, damit du dieses Weib vergisst, das dich sowieso nicht verdient hat.« Er nickte in Richtung des Palastes, einer trutzigen Burg an den Klippen, die über die Jahre immer weiter vergrößert worden war. »Gehen wir rein und reden mal mit der Königin über unsere Pläne?«

♔ ♔

»Auf keinen Fall.« Wie das Beil eines Henkers fuhr die Stimme seiner Mutter auf Rheon und Vári nieder.

Er hatte schon damit gerechnet.

»Sei nicht albern, Nonie«, widersprach sein Patenonkel und verschränkte die Arme. »Sieh ihn dir an. Du reichst ihm gerade noch bis zur Schulter. Dein Sohn ist ein erwachsener Mann.«

»Gerade erst!«

»Und? In dem Alter stand ich schon für Eilean Moryds Unabhängigkeitskrieg auf dem Schlachtfeld und du weißt, was für ein Hallodri ich war. Vári ist weitaus reifer als ich damals.«

»Ich weiß, dass er reif ist, darum geht es nicht.«

»Mutter, Rheon ...« Vári räusperte sich. »Ich bin übrigens anwesend.«

»Verzeih.« Seine Mutter wandte sich ihm zu. Sie war so ein kleines, zartes Geschöpf, besaß jedoch eine ungeheure Stärke, mit der sie dieses Land regierte und sich über dessen Grenzen hinaus Respekt verschafft hatte. Vári liebte und bewunderte sie. »Du bist der Thronfolger, Halvárd.« Sie nannte ihn immer bei seinem vollen Namen, den sie ihm in Erinnerung an ihren Vater Halvor gegeben hatte.

»Und als der muss ich auf ewig in Samt und Seide gepackt in diesem Palast hocken bleiben? Ohne mich je als Mann bewähren zu dürfen? Wie sollen mich meine zukünftigen Untertanen so jemals ernstnehmen und mich für einen fähigen König halten?«

»Er hat recht«, pflichtete Rheon bei. »Willst du nicht, dass er eines Tages so wird wie sein Vater? Oder sein Großvater? Glaubst du, die wären geworden, was sie waren, wenn man sie vor allem Unheil der Welt beschützt hätte?«

»Es geht um eine unnötige Schifffahrt«, versetzte Váris Mutter mit Nachdruck. »Nicht um eine Schlacht zur Befreiung des Landes.«

»Unnötig?«, fuhr Rheon auf. »Die Herrscher aller Inselreiche zeigen Interesse an der Nordfahrt und wollen Schiffe und Besatzung stellen. Alle. Die Erkundung des Nordens wäre unser erstes gemeinsames, großes Unternehmen. Ein Symbol des Friedens und der Einigkeit. Und du nennst es unwichtig?« Er schnaubte und ging mit verschränkten Armen im privaten, königlichen Audienzsaal auf und ab.

Vári wagte einen kleinen Vorstoß. »Es ist doch erst einmal nur eine kleine Erkundungsfahrt, um die Gegebenheiten auszuloten. Fünfzig Seemeilen.«

»Fünfzig gefährliche Seemeilen«, erwiderte seine Mutter streng.

»Er ist ja nicht der Kapitän, der die Fahrt leiten wird«, gab Rheon zurück. »Das werde selbstverständlich ich sein.«

»O ja, du, der du mit deinem Schiff auf deiner Expedition in die Ostlande vor Akran gekentert bist. Das beruhigt mich natürlich sehr.«

»Autsch.« Rheon verzog das Gesicht. »Du kannst wirklich ein Biest sein, Nonie.«

»Versteh mich nicht falsch, Rheon. Aber du warst und bist nicht der Thronfolger. Halvárd schon. Wenn ihm etwas zustößt ...«

»... dann kann immer noch Anwen Königin werden«, beendete Vári ihren Satz. »Meine Schwester ist klüger als ich. Sie hat die Gabe des Zweiten Gesichts. Ich habe keine Gabe, außer, wie mein legendärer Großvater auszusehen. Ich muss hier für eine Weile raus, verstehst du das denn wirklich nicht?«

Müde strich sie sich eine Strähne ihres dunklen Haars aus der Stirn. Sie wirkte oft so zerbrechlich, dass er sie beschützen wollte, aber in Wahrheit beschützte immer noch sie ihn. Er war ihr dankbar. Sie hatte dafür gesorgt, dass er sich als vaterloses Kind nie hatte unsicher fühlen müssen. Aber es wurde Zeit, dass er sich von ihr losmachte. »Du hast Liebeskummer«, erklärte sie schließlich. »Das ist keine gute Basis, um irgendwelche Entscheidungen zu treffen.«

»Es geht nicht nur um Liebeskummer«, brachte Vári bitter hervor.

»Ich verstehe den Jungen so gut.« Rheon legte ihm wieder einen seiner schweren Arme um die Schultern. Ein tröstliches Gewicht.

»Muss ich diese Entscheidung wirklich jetzt und hier treffen?«, fragte seine Mutter. »Während unten im Saal eine Hochzeit gefeiert wird und man sich wahrscheinlich schon fragt, wo wir alle sind?«

»Nein«, lenkte Rheon ein. »Aber du solltest darüber nachdenken. Ernsthaft.«

Sie sah Rheon an. Und dann Vári. Lange, intensiv. Er konnte erkennen, wie es in ihr arbeitete. Wie sie durchaus wusste, dass er und sein Patenonkel recht hatten. Und er verstand ja, dass sie Angst um ihn hatte. »Gebt mir drei Tage«, bat sie. »Und drei Nächte. Und jetzt geht mit mir zurück zu dieser Hochzeitsfeier, lächelt und verderbt den Gästen nicht die Laune.«

♔ ♔

Earie war so schön, dass es wehtat. Das hellblaue, reich bestickte Kleid betonte ihre kühle Schönheit und ließ ihre blauen Augen leuchten. Sie wären ein schönes Paar gewesen, sie und Vári, beide hell und feingliedrig, ohne so zerbrechlich zu sein, wie beispielsweise seine Mutter.

Es kostete Vári jede Menge Überwindung, sich nicht zu betrinken. Es würde ihm wahrscheinlich nicht einmal jemand übel nehmen, das hier war eine Hochzeitsfeier, da war man fröhlich und betrank sich. Aber gerade war ihm etwas anderes wichtiger, als seinen Kummer zu betäuben: Er wollte seiner Mutter beweisen, dass Vernunft, Verantwortung und Besonnenheit keine Fremdwörter für ihn waren. Dass nicht der Liebeskummer das war, was seine Entscheidungen lenkte.

Als zum Tanz aufgerufen wurde, zwang er sich dazu, sich bei den Männern einzureihen, die sich zunächst den Frauen gegenüberstellten. Das Licht der großen Lüster schimmerte auf dem blank polierten Marmorboden, tanzende Füße bewegten sich darüber, Menschen fassten sich bei den Händen, drehten sich kunstvoll umeinander, ehe sie sich dem nächsten Tanzpartner zuwandten. Und irgendwann traf Vári unweigerlich auf Earie.

»Da bist du ja«, raunte sie ihm zu. »Ich habe schon den ganzen Abend nach dir Ausschau gehalten.«

»Solltest du nicht eher nach deinem frischgebackenen Gemahl Ausschau halten?«, murrte Vári.

Für einen kurzen Augenblick hielt sie in ihrer Tanzbewegung inne. »Du klingst bitter.«

»Rate, wieso.«

»Sei nicht albern.« Sie senkte den Blick und ihre langen Wimpern warfen kleine Schatten auf ihre Wangen.

»Albern? Oh, du hast mir ja nur versprochen, auf mich zu warten. Jetzt hast du einen anderen geheiratet und mir das aus dem Kalten heraus mit deiner Verlobung verkündet, nichts für ungut, das kann passieren.«

»Ich konnte nicht länger warten«, zischte sie. »Ich galt schon als alte Jungfer.«

»Vielleicht hättest du den Leuten einfach sagen sollen, dass du gar keine Jungfrau mehr bist. Ich kann es bezeugen.«

Sie drehte sich um ihn und sie verbeugten sich voreinander, so, wie es der Tanz vorschrieb. Dann hieß es abermals Partnerwechsel. Earie warf ihm noch einen tödlichen Blick zu, ehe sie sich abwandte und mit Shai tanzte, Rheons Ehemann.

Was erwartete sie bitteschön von ihm? Dass er ihr freundlich gratulierte und ihr alles Gute wünschte, nachdem sie ihn einfach hatte fallen lassen? Sie konnte froh sein, dass er kein Kronprinz der Sorte war, die ihre Position für Rachefeldzüge oder Ähnliches benutzten. Wenigstens wollte er sie für eine gute Weile nicht sehen müssen. Irgendwann war er vielleicht darüber hinweg und konnte ihren Anblick wieder ertragen. Sicher würde schon bald ihr Bauch anschwellen, weil ein Kind darin wuchs. Bis dahin wollte Vári irgendwo weit fort auf einem Schiff sein.

Sein nächster Tanzpartner war ein Mann, ein hübscher Grafensohn aus Tumbria, der gerade hier zu Gast war, ungefähr in Váris Alter. Vielleicht war es generell klüger, sich in Männer zu verlieben. Die konnten einem zwar auch das Herz brechen, aber sie heirateten doch eher selten aus dem Grund, nicht mehr als alte Jungfer gelten zu wollen. Und schwanger von anderen wurden sie auch nicht.

»Ihr seht irgendwie unglücklich aus, Prinz«, bemerkte der junge Tumbrier. Vári mochte den Akzent dieses Landes im Süden, er klang so weich und elegant. Hier bei Hofe sprachen sie alle Caorganisch, die gemeinsame Schrift- und Handelssprache der Inselreiche, damit sie sich trotz ihrer verschiedenen Herkunft untereinander verständigen konnten.

»Ich bin nur müde«, log er. »Ich musste heute–«

»Verzeiht, ich muss Euch Euren Tanzpartner kurz entführen.« Earie drängte den Tumbrier weg und nahm wieder ihren Tanz mit Vári auf. »Hegst du wirklich so einen Groll gegen mich?«

»Ja«, gab er unumwunden zu.

»Das ist kindisch.«

»Ist es nicht. Ich wäre auch mit dreißig gekränkt.«

»Ich wollte dich nicht kränken«, erklärte sie schließlich resigniert. »Wirklich nicht.«

»Hast du aber.«

Der Tanz war zu Ende und die Leute kehrten nach und nach an die Festtafeln zurück. Earie jedoch blieb stehen und schien zu schwanken, fasste sich an die Stirn. »Mir ist nicht gut.«

»Was soll das jetzt?«

»Mir ist wirklich nicht gut. Bringst du mich auf mein Zimmer?«

Skeptisch runzelte Vári die Stirn. »Sollte das nicht eher dein frisch Angetrauter tun?«

»Er scheint beschäftigt.«

Vári drehte sich um und entdeckte Earies Mann, der sich angeregt mit einem Höfling unterhielt und dabei ausschweifend gestikulierte. Seufzend wandte er sich wieder Earie zu. »Eigentlich gibt es dafür Kammerzofen. Du hast doch eine, oder?«

»Ich sehe sie gerade nicht. Komm schon, Vári ...«

Kopfschüttelnd führte er seine immer noch heimlich Angebetete aus dem Saal und hoffte, dass die Hochzeitsgäste zu betrunken oder mit dem Essen beschäftigt waren, um es zu bemerken. Er wusste nicht, wohin das hier führen sollte, aber über eine Sache war er sich ziemlich sicher: Earie ging es nicht wirklich schlecht. Sie wollte nur aus irgendeinem Grund aus dem Saal heraus und mit ihm allein sein.

Auf dem Weg zu ihrem Zimmer begegneten sie unweigerlich Dienstboten, und Vári erklärte ihnen jedes Mal, dass die Dame sich nicht wohlfühlte und er schon nach ihrer Zofe geschickt hatte. Endlich betraten sie die festlich geschmückte Kammer des Hochzeitspaares und schlossen die Tür hinter sich.

»Und jetzt?«, fragte Vári leise. »Geht es dir jetzt besser?«

»Mein armer Vári Tasgall.« Earie drehte sich zu ihm um und strich ihm zärtlich über die Wange. »Mein armer, süßer Vári.«

»Du hättest Königin werden können«, flüsterte er voller Bitterkeit.

Sie lachte glockenhell. »Wer sagt denn, dass ich das will? Und selbst wenn: Deine Mutter hätte das nie zugelassen. Ich bin nicht gut genug für ihr Juwel.«

»Red keinen Blödsinn. So eine Glucke ist sie nicht.«

»Ach nein?«

Er schwieg, weil er nicht vorhatte, Earie von der Diskussion zu erzählen, die er heute mit seiner Mutter und Rheon gehabt hatte.

»Siehst du. Sie ist nur ungefähr zehn Jahre älter als ich. Für sie wäre ich keine Schwiegertochter gewesen, sondern eine Konkurrentin. Also habe ich mich für den Nächstbesten nach dir entschieden.« Earie kam noch näher. Ihr weißblondes Haar war so fein, dass das Kerzenlicht es wie eine Aura schimmern ließ. »Es ändert ja nichts an meinen Gefühlen für dich.« Sie stellte sich auf die Zehenspitzen und küsste ihn.

Vári war zu überrascht, um den Kuss abzuwehren, und das hätte er auch gar nicht gewollt. Im Gegenteil, er erwiderte ihn. Denn er wollte Earie ja immer noch. Ihre Hochzeit änderte daran nichts, machte es nur plötzlich verwerflich. Der Kuss wurde schnell leidenschaftlich, hitzig, heiße Atemstöße trafen aufeinander, Schnürungen wurden geöffnet, Röcke gerafft.

War nur Earie eine Ehebrecherin oder auch er, weil er die Ehe eines anderen brach? Der Gedanke und mit ihm das schlechte Gewissen verloren sich im Rausch des Moments, er nahm in Besitz, was er wollte und begehrte. Bevor er kam, stieß Earie ihn aus sich heraus und brachte es mit der Hand zu Ende, um nicht demnächst einen Bastard von ihm austragen zu müssen. Er bedauerte es fast ein wenig, obwohl er eigentlich niemals Kinder wollte. Sie waren ihm zu laut und anstrengend.

Earie strich ihre Röcke glatt und richtete ihre etwas derangierte Frisur, während Vári seine Hose zuband und wie benommen auf die dicken Tropfen seines Samens auf dem Boden starrte.

»Wir können deine Ehe noch annullieren lassen«, raunte er. »Ich bin der Kronprinz, ich kann dafür sorgen.«

Für einen atemlosen Augenblick starrte ihn Earie verwundert an, dann brach sie in schallendes Gelächter aus, als hätte er den tollsten Witz gemacht. »Du dummer, dummer Junge!«, rief sie, immer noch lachend. »Mein dummer, kleiner Vári Tasgall. Du glaubst, ich will wegen dieser Sache hier meine Ehe annullieren lassen? Du bist ja wirklich noch ein Kind. Ein naives, kleines Kind. Jetzt tut es mir fast leid, dass ich dich mit in meine Kammer genommen habe. Du verstehst wirklich noch nichts von der Welt.«

Seine Gefühle, eben noch brennende Leidenschaft, kehrten sich um. Das hieß, die Leidenschaft blieb, aber sie erwuchs nicht mehr aus Liebe und Begehren, sondern aus loderndem Zorn. Was fiel ihr ein, so mit ihm zu spielen? Die Ehe mit ihm zu brechen und ihn dann auch noch auszulachen?

»Du bist das schlechteste Weib der ganzen Inselreiche«, presste er mühsam hervor und stürzte tränenblind aus dem Raum.

Earies Lachen gellte noch immer in seinen Ohren.

Kapitel 2

Ein Geisterschiff

Die mächtigen Schiffe schaukelten sachte an ihren Tauen im Hafen. An den Küsten von Eilean Moryd war das Wasser nie still; stets brandete es trotzig gegen die rauen Klippen.

In tiefen Zügen atmete Vári die kalte, salzige Luft. Sie versprach Freiheit. Kühlung für die Wunden, die Earie und seine eigene Dummheit ihm geschlagen hatten. Und sie roch nach Abenteuern und neuen Ufern.

Sein Großvater stand am Kai und blickte aufs Meer, als hätte er etwas mit ihm zu besprechen. So blickte er oft auf die Weiten der See hinaus, in stummer Zwiesprache. Als wären dort Geister, die ihm Antworten gaben. Aber vielleicht war es auch so.

Noch immer suchte Liron nach Wegen, den alvaeischen Fluch des Blutes zu brechen, und dann und wann brachte er, sehr zum Leidwesen seines Mannes, den Vulkan ins Spiel. Glücklicherweise hatten sie ihn bislang noch davon abhalten können, in den immer wieder zischenden, spuckenden Krater hineinzugehen, und er war sich auch selbst zu unsicher, ob dies wirklich die Lösung des Problems sein konnte.

»Hast du dem Meer gesagt, dass es nett zu uns sein soll?«, fragte Vári und trat zu seinem Großvater heran.

»Das beschreibt es in etwa, ja.« Liron lächelte. Auch wenn er jetzt, in seinem zweiten Leben, ein normalsterblicher, alternder Mensch war, so sah man immer noch einen Funken des Königs in ihm, der er einst gewesen war.

»Ich hoffe, es wird eine aufschlussreiche Fahrt ohne große Zwischenfälle. Es wäre so eine fantastische, gemeinsame Unternehmung für alle Inselreiche. Eine Friedensfahrt in den Norden. Vielleicht in unbekannte Lande.«

»Ja. Bliebe nur zu hoffen, dass die Bewohner dieser Lande, falls es sie gibt, auch friedlich gesinnt wären.«

»Das wird schon.« Rheon legte ihnen beiden von hinten je eine Pranke von Hand auf die Schulter. »Wobei ich ehrlich gesagt nicht glaube, dass da oben jemand lebt, sonst hätten sie uns wohl schon besucht.«

»Na ja, vielleicht hält das gefährliche Nordmeer sie ja genauso davon ab, nach Süden zu segeln«, warf Vári ein.

»Wir werden es herausfinden. Aber erst einmal schauen wir nach dem besten Weg durch die Eisberge und Seeungeheuer.«

Sie liefen vom Kai zurück ans Ufer, wo große Teile des Hofstaats warteten, um sie zu verabschieden, ehe sie in See stachen. Darunter natürlich auch Váris Mutter und seine Schwester Anwen.

»Ich bin immer noch nicht überzeugt«, gab seine Mutter unumwunden zu. »Damit meine ich nicht die Expedition, die halte ich grundsätzlich für eine gute Sache, aber dass du mitfährst, bereitet mir Sorgen.«

»Es ist noch nicht die Expedition«, widersprach Vári. »Nur eine kleine Erkundungsfahrt von wenigen Wochen.« Aber selbstverständlich hatte er auch vor, an der eigentlichen Nordfahrt teilzunehmen. Es war nur einfacher, seine Mutter in kleinen Häppchen zu überzeugen.

»Er kommt zurück«, erklärte Anwen in ihrem typischen Tonfall, der keinen Widerspruch duldete. Sie sah viele Dinge, bevor sie geschahen. Diese Gabe besaß auch ihre Mutter, aber die Bilder, die Anwen vor ihrem inneren Auge erblickte, waren anders. Auf eine Art präziser und doch mystischer.

»Siehst du?«, sagte Vári an seine Mutter gewandt. »Wenn Anwen es sagt, dann wird es so sein.« Er legte einen Arm um seine Schwester und zog sie an sich. Ein Mädchen von dreizehn Jahren, sah sie viel mehr wie das Kind seiner Eltern aus als er selbst. Ihr Haar war dunkel, ihre Augen blaugrün; sie war klein wie Mutter, aber robust wie Vater es gewesen war. Sie lachte selten, obwohl sie nicht missmutig war. Vielleicht lag das an den Bildern, die sie sehen musste. Und an denen, die sie nicht sehen konnte, denn der Fluch hatte auch sie getroffen und sie tagblind gemacht. Das Sonnenlicht war zu grell für sie, nur in der Nacht konnte sie sehen.

»Mir zeigt sich anderes«, gestand seine Mutter. »Ein Schiff in Not.«

»Das kommt vor, bedeutet aber nicht gleich, dass es kentert«, versetzte Rheon. »Als Shai und ich vor einigen Jahren mit unserer Mannschaft weit in Richtung Süden gesegelt sind und dort die kleinen, unbewohnten Inseln entdeckt haben, sind wir in einen üblen Sturm geraten, der uns weit vom Kurs abgetrieben hat. Und doch stehen wir jetzt hier vor dir, lebendig und unversehrt.«

»Ich glaube, ich hatte schon einmal erwähnt, dass deine Seemannsgeschichten mich eher noch skeptischer machen«, erwiderte sie spitz.

»Na schön, na schön.« Beschwichtigend hob Rheon die Hände. »Ich will damit nur sagen, dass ich inzwischen ein sehr erfahrener Kapitän bin. Bis auf damals vor Akran ist nie eines meiner Schiffe gekentert. Also hab Vertrauen.«

Mit einem hilfesuchenden Blick wandte sich die Königin an ihren Vater, aber Liron lächelte nur sanft.

»Lass den Jungen sein Schicksal erfüllen. Alles geschieht zu einem Zweck. Einfach alles.«

Mutter seufzte tief, aber schließlich breitete sie die Arme aus und zog Vári an sich. »Bitte passt auf euch auf. Das Nordmeer hat schon so vielen Männern den Tod gebracht, und der Gedanke, dass du dich zu diesen Männern gesellen könntest, ist unerträglich.«

»Ich komme wieder«, gelobte er. »Anwen hat’s gesagt.«

Sie nahmen Abschied voneinander und gingen endlich an Bord. Das Meer rief sie. Neue Wege wollten gefunden werden. Als Vári über die Reling in Richtung Hafen schaute, entdeckte er Earie. Sie winkte ihm. Er winkte nicht zurück.

♔ ♔

Zunächst galt es, an der Ostküste Eilean Moryds entlang in Richtung Nordmeer zu segeln. Das war keine große Schwierigkeit, diese Seestraße war mittlerweile gut erschlossen, denn am Bhaltair-Kap gab es einen großen Handelshafen, von dem Bodenschätze aus Eilean Moryd verschifft wurden.

Weiter nördlich traute sich jedoch kaum jemand, denn dort begann es, kompliziert zu werden. Es gab Riffe und Strudel sowie die riesenhaften Walfische, die Vári einmal vom Ufer der nördlichen Stadt Cangirin aus beobachtet hatte. Und noch weiter nördlich trieben Eisschollen und ganze Eisberge durch die Fluten, selbst im Hochsommer.

Nachdem sie das Bhaltair-Kap umrundet hatten, das wie eine Spitze in das eisige Meer ragte, gingen sie bei Cangirin vor Anker, um dort noch einmal Proviant nachzuladen und kurz an Land zu gehen. Erst dann begann die eigentliche Erkundungsfahrt.

Das Wetter war ihnen wohlgesonnen, es gab keine Stürme und sehr wenig Nebel, sodass sie ohne Zwischenfälle den Punkt erreichten, der im Küstenhandbuch als Treibeisgrenze verzeichnet war.

»Ich bin gespannt, wann wir den ersten Walfischen begegnen«, bemerkte Shai, Rheons Gemahl. Er stand an der Reling und hielt Ausschau nach seinem Falken, der über dem Wasser kreiste.

»Hast du Angst?«, fragte Vári.

Shai lächelte verhalten. »Ein wenig.«

Er war so anders als Rheon, ein aristokratisch aussehender Mann in seinen späten Fünfzigern, still und etwas unnahbar, wohl ein wenig wie die Wüste, aus der er stammte. Aber sie ergänzten sich großartig und Vári mochte ihn.

»Ich fürchte mich auch ein bisschen«, gestand Vári und blickte in die schwärzlichen Fluten. »Aber es heißt, sie seien friedlich und greifen die Schiffe nicht an, schwimmen nur neben ihnen her.«

»Das stimmt«, bestätigte Shai. »Die Walfische, die wir im Südmeer gesehen haben, waren sehr friedlich, aber Respekt flößen sie einem trotzdem ein, wenn sie mit ihren riesigen Körpern aus dem Wasser gesprungen kommen, als besäßen sie kein Gewicht.«

»Es gibt sie auch im Süden?« Vári war erstaunt.

»Ja. Ich denke, es gibt sie überall, wo viel Meer ist und wenig Land. So große Tiere brauchen Freiheit und Platz.«

Der Falke kehrte zurück. Shai streckte einen Arm aus und der Vogel setzte sich darauf. Es war ein wunderschönes Tier, schwarz und hellbraun gemustert, und man munkelte, dass etwas Magie in ihm steckte. Ob das stimmte, konnte Vári nicht beurteilen, aber er schien Rheon und besonders Shai treu ergeben.

»Wenn er Land findet«, erklärte Shai, »wird er uns einen Stein oder einen Zweig bringen. Aber du hast nichts gefunden, nicht wahr, mein Junge?« Er strich dem Falken über das Gefieder und Vári musste lächeln, weil er mit dem Tier sprach wie mit einem Kind.

»Wir haben den ersten Eisberg gesichtet!« Rheon trat zu ihnen an die Reling. »Wir werden ihn weiträumig umfahren, denn das Tückische an Eisbergen ist, dass man nur einen kleinen Teil über Wasser sieht. Wenn man dann mit dem Schiffsbauch daran entlangschrammt, kann das wirklich dumm ausgehen.«

Sie umschifften den Eisberg, aber der markierte nur den Anfang dessen, was noch kam. Noch mehr von seiner Art wurden gesichtet und auf dem Wasser trieben immer mehr Eisschollen. Das hieß, die Reisegeschwindigkeit auf ein Minimum drosseln und sich hindurchmanövrieren.

»Irgendjemand muss von hier doch einmal zurückgekehrt sein«, erklärte Rheon, »sonst gäbe es nicht das Gerücht, dass das Eis auf einem relativ schmalen Streifen von West nach Ost treibt.«

»Es sei denn, jemand hat sich das einfach ausgedacht.«

»Hm.« Rheon hob die Schultern. »Wir werden es merken.«

♔ ♔

Die Sonne ging bereits unter, Vári saß mit Rheon und Shai in der Kapitänskajüte und aß zu Abend, als jemand anklopfte.

»Captaen?«

Rheon seufzte und legte sein Brotmesser beiseite. »Was ist?«

»Ein anderes Schiff in Sichtweite. Wir steuern direkt darauf zu.«

»Was?« Sofort sprang Rheon auf und auch Shai und Vári erhoben sich. Er öffnete die Tür. »Ist eine Flagge zu erkennen?«

»Nein, Captaen«, antwortete der Matrose. »Keine Flagge. Und es scheint vor Anker zu liegen.«

»Piraten?«, murmelte Shai misstrauisch.

Rheon schüttelte den Kopf. »Was sollen die denn hier oben? Vielleicht wollte uns ein anderes Inselreich zuvorkommen und hat ein Schiff losgeschickt. Die Eharländer sind sehr geschickt im Schiffbau und in der Navigation.«

Sie gingen nach vorn zum Bug und hielten Ausschau. Tatsächlich war das fremde Schiff nicht allzu weit von ihnen entfernt. Das Holz schien im schwachen Abendlicht dunkel und verwittert, und während Vári es betrachtete, wie es sachte in den Wellen schaukelte, wurde ihm klar, dass sie an Bord dieses Schiffes keine lebende Seele finden würden.

»Ein Geisterschiff«, flüsterte er und eine Gänsehaut überzog seinen Körper.

»Meinst du wirklich?« Rheon verengte die Augen und lehnte sich über die Reling. »Wir sollten trotzdem an Bord gehen, falls es dort doch noch irgendjemanden gibt, der lebt. Und ich will wissen, woher dieses Schiff kommt. Gehst du mit?«

Vári hatte Zweifel. Fürchtete sich. Aber Furcht war kein guter Ratgeber, wenn er wirklich an einer Expedition teilnehmen wollte wie der, die sie planten. »Ja, ich werde mitkommen.«

Sie näherten sich dem Schiff so weit, wie es durch die Eisschollen möglich war, und legten schließlich eine Planke von ihrer Reling auf die des anderen Schiffs. Rheon, Vári und drei ihrer Matrosen überquerten die Kluft und gingen auf dem fremden Schiff an Bord. Keine Menschenseele zeigte sich. Es herrschte eine gespenstische Stille.

»Ist hier jemand?«, rief Rheon. »Wir kommen in friedlicher Absicht.«

Niemand antwortete.

»Maríl, Gunald, ihr kommt mit mir unter Deck. Vári, Owain, ihr inspiziert das Achterdeck.«

Gemeinsam mit dem Matrosen Owain ging Vári auf das Achterdeck. Es war wie leer gefegt und das Knacken des Treibeises und das Knarren des morschen, vom Wetter glatt polierten Holzes unter ihren Füßen machte die Atmosphäre umso unheimlicher.

»Lass uns in der Kapitänskajüte nachsehen«, bat er Owain flüsternd, als könnte er jemanden aufwecken, wenn er zu laut sprach.

Vorsichtig öffneten sie die Tür, aber das Quietschen der alten Scharniere klang unnatürlich laut in der gespenstischen Stille. Vári betrat die Kajüte und hielt seine Laterne hoch. Bald gewöhnten sich seine Augen an das schummerige Licht und er erkannte eindeutig, dass er recht gehabt hatte. Hier lebte niemand mehr. Leere Augenhöhlen starrten ihn aus zwei nackten Schädeln an, Fetzen von Kleidung hingen an blanken Knochen.

»Die Ahnen mögen uns gnädig sein«, wisperte er. Wie lange waren diese Menschen wohl schon tot? Das Schiff schien unversehrt, was war hier passiert?

Er sah sich in der Kabine um. Die Zeit schien hier wie eingefroren, als wären diese Gerippe gestern noch lebendige Geschöpfe gewesen, die hier drin gegessen und geschlafen hatten. Als er seinen Blick auf den Tisch richtete, entdeckte er eine in Leder gebundene Kladde. Er schlug die letzte, beschriebene Seite auf und begann, zu lesen.

Der 27. Tag des 2. Monats im Jahr 1357 seit der Gründung der Inselreiche.

Wir sterben. Heute Morgen sind zwei weitere unserer Männer verschieden und wir konnten nichts tun, außer ihre Leichen dem ewigen Eis zu übergeben.

Unsere Vorräte sind längst aufgebraucht, aber die Schmelze hat immer noch nicht eingesetzt. Wir hungern. Die Geister der Krankheit haben ein leichtes Spiel mit uns. So vielen guten Seemännern ist der Seeweg in den Norden schon zum Grab geworden, nun auch uns. Mögen die Ahnen uns in Empfang nehmen.

»Die Ahnen«, flüsterte Vári erschüttert. Waren diese Männer etwa Alvaei gewesen? Aber seit wann ging das Waldvolk der Seefahrt nach? Er sah noch einmal auf das Datum und stellte fest, dass dieser Eintrag beinahe einhundert Jahre alt war. So unfassbar lange lag dieses Geisterschiff schon hier zwischen den Schollen vor Anker! Aber wie war das möglich? Es hätte längst gesunken sein müssen, zerstört von Eis und Salzwasser.

Er blätterte weiter nach vorn und las einen der früheren Einträge:

2. Tag des 9. Monats im Jahr 1356 seit der Gründung der Inselreiche.

Bislang verläuft die Fahrt ohne Zwischenfälle. Das Treibeis ist nicht allzu dicht und wir können gut hindurchmanövrieren. Wir sehen immer häufiger Walfische.

Vári blickte auf. »Owain. Das hier ist ein Schiffstagebuch. Diese Männer sind verhungert. Offenbar sind sie mitsamt dem Schiff hier eingefroren.«

»Bei den Göttern.« Owain schüttelte den Kopf. »Hoffentlich passiert uns das nicht.«

»Ich denke nicht. Es ist Frühjahr, das Wetter wird wärmer. Dieses Schiff hier ist offenbar erst im späten Sommer oder frühen Herbst losgesegelt.«

Vári blätterte wieder ein Stück nach hinten und fand einen Eintrag, der bestätigte, was er befürchtet hatte:

12. Tag des 10. Monats im Jahr 1356 seit Gründung der Inselreiche.

Das Eis hat uns über Nacht überrascht. Die Eisdecke hat sich so schnell geschlossen, dass wir dabei zusehen konnten, und nun sitzen wir bereits seit zwei Wochen hier fest. Wie lange werden die Vorräte reichen? Wird das Eis uns vor dem Frühjahr wieder freigeben? Seine Majestät, König Balian, hätte nicht darauf drängen sollen, noch in diesem Jahr in See zu stechen.

Wir haben eine Handvoll Männer losgeschickt, die ein Ruderboot südwärts über das Eis hinter sich herziehen, in der Hoffnung, es zu Wasser lassen und die Küste der Nordinsel Balians erreichen zu können. Mögen die Ahnen ihnen dabei helfen.

»Balian«, raunte Vári erschüttert. Balian, der tyrannische König, sein berüchtigter Urgroßvater, den er glücklicherweise nie kennengelernt hatte. Diese Männer waren unter der Flagge Balians gesegelt. Und jetzt fiel ihm auch auf, in welcher Sprache der Text verfasst war. Er hatte ihn wie selbstverständlich gelesen, weil er diese Sprache von Kind an bei seinem Großvater gelernt und gesprochen hatte: Es war Alvaeisch.

Er klappte das Buch zu und nahm es mit aus der Kabine hinaus. Owain folgte ihm und im gleichen Moment kam auch Rheon mit den anderen beiden Matrosen wieder an Deck.

»Nur Gerippe da unten«, verkündete er. »Diese armen Männer. Und Frauen, falls welche dabei waren. Dieses Schiff ist ein verdammtes, schwimmendes Grab.«

»Ich weiß, was passiert ist«, erklärte Vári und hielt das Schiffstagebuch in die Höhe. »Sie sind mitsamt ihrem Schiff im Frühherbst hier eingefroren ... vor beinahe einhundert Jahren.«

Rheon riss die Augen auf. »Was, so lange? Das kann doch gar nicht sein. Das Schiff müsste nach dieser Zeit längst auf dem Meeresgrund liegen.«

Vári nickte. »Sie sind auf Befehl König Balians nordwärts gesegelt. Ich glaube, diese Männer waren Alvaei. In den Einträgen wird von den Ahnen gesprochen, wie es der alvaeische Glaube tut, und der Text ist in alvaeischer Sprache verfasst.«

»Bei Ásjavors Eiern, der alte Balian ...« Rheon schüttelte sich wie ein nasser Hund. »Er hat wirklich viele Männer und Frauen in den Tod gejagt. Wer ist denn so dumm und schickt ein Schiff in den Norden, wenn der Herbst bevorsteht?«

Vári hob die Schultern. »Er konnte es wohl nicht erwarten.«

»Offenbar nicht.« Rheon nickte in Richtung Leitplanke. »Lass uns wieder rübergehen. Ich glaube, hier gibt es nichts mehr zu finden, außer Tod und verlorene Seelen. Mir graut es.«

»Ja. Ich nehme das Buch mit.«

Bevor Vári die Leitplanke bestieg, drehte er sich noch einmal um. Schon lange vor ihnen hatten also bereits Menschen und Alvaei versucht, herauszufinden, was sich nördlich von Eilean Moryd befand. Was war aus den Männern mit dem Ruderboot geworden? Hatten sie es geschafft, oder waren auch sie elendig im Eis gestorben?

Váris Blick glitt über das Schiff, das leere Deck, das nur vom Schein des aufgehenden Mondes erhellt wurde, und er hatte das Gefühl, dass unsichtbare Seelen zurückschauten.

»Wir haben euch gefunden«, wisperte er. »Jetzt dürft ihr endlich ruhen.«

Wieder an Bord seines eigenen Schiffs, hielt er noch einmal Ausschau. Doch das Geisterschiff war verschwunden. Als hätte es nie existiert. Nur das Tagebuch war noch da. Vári hielt es in seinen Händen.

Kapitel 3

Wildes Wasser

Seit zwei Tagen durchquerten sie äußerst langsam das Treibeis. Das Wetter klarte deutlich auf, die Sonne strahlte auf das Meer und die Dichte des Treibeises wurde immer geringer, sodass die Schifffahrt an Geschwindigkeit zunehmen konnte. Die fünfzig Seemeilen, die Rheon angepeilt hatte, lagen bereits hinter ihnen, aber weil das Treibeis abnahm, segelten sie weiter. Möglicherweise erreichten sie das andere Ende der Treibeisgrenze bald.

Vári saß an Deck, blickte hinaus auf die See und flocht sich blind Zöpfe in sein langes Haar. Er mochte die tharoganische Haartracht, wie sein Patenonkel sie trug; sie wirkte wild und ungezähmt und auf eine Art männlicher als die ordentlich gekämmten Frisuren, die morydische Adelige trugen, ebenso wie die in Sarcas, woran man merkte, dass die beiden Länder eine Zeit lang zusammengehört hatten. In Caorgan und Tumbria trugen Männer ihre Haare sogar kurz oder höchstens schulterlang. Das fand Vári fast schon skandalös. Nie würde er sein schönes Haar abschneiden, auch wenn es ihm oft lästig fiel, beinahe jeden Tag gesagt zu bekommen, wie sehr es doch an seinen legendären Großvater Halvor erinnerte. Sogar Liron selbst erklärte ihm oft, dass er, wenn er ihn ansah, das Gefühl hatte, in einen Spiegel zu sehen und dort sein einstiges Ich zu erblicken. Es war ein schweres Erbe. Aber wenn er es schon tragen musste, dann konnte er auch tharoganische Zöpfe hineinflechten. Schließlich war sein Großvater vor sehr langer Zeit, was kaum jemand wusste, in einem Dorf in den Wäldern Tharogs geboren. Am Ende gehörte also alles zusammen.

Und während er so auf die erstaunlich ruhigen Wellen starrte, fiel ihm etwas auf. Er sah nirgendwo mehr Treibeis. Plötzlich aufgeregt unterbrach er sein Flechtwerk, stand auf und hielt Ausschau. Nichts. Nur dunkel schimmerndes Wasser bis zum Horizont. Er rannte zum Heck und richtete seinen Blick nach Süden. Die Eisschollen lagen hinter ihnen, vor ihnen die Freiheit.

»Rheon!«, rief er aufgeregt und lief eiligen Schrittes zur Kapitänskajüte. »Rheon, Shai! Das Eis!«

Er hörte Gemurmel und Geraschel aus der Kajüte und es dauerte einen Moment, bis die beiden ihm öffneten. Sie wirkten zerzaust. Peinlich berührt wandte er den Blick ab, denn es gab Dinge, bei denen man sich seine alternden Onkel nicht vorstellen wollte.

»Was ist mit dem Eis?«, fragte Rheon merklich durcheinander.

»Es liegt hinter uns.« Vári hob den Blick und lächelte. »Wer auch immer behauptet hat, dass das Treibeis nur ein breiter Streifen sei, hatte recht und muss wohl von hier oben wieder zurückgekehrt sein. Wenn die Expedition es schafft, die Treibeisstraße sicher zu durchqueren, heißt es ab hier: volle Fahrt voraus!«

»Tatsächlich.« Rheon stützte sich mit den Händen auf die Reling und sah auf das Wasser. »Kein Eis mehr.«

»Captaen! Captaen!« Der Matrose, der im Krähennest Wache hielt, kam den Mast heruntergeklettert. »Das Eis–«

»Ich sehe es selbst«, unterbrach ihn Rheon mit einer unwirschen Handbewegung. »Der Prinz hat es schneller bemerkt als du. Was hast du da oben getrieben? Etwa geschlafen?«

»Nein, ich ...« Der Matrose sprang auf das Deck und senkte beschämt den Blick. »Vielleicht bin ich kurz eingenickt.«

Rheon gab ein leises Knurren von sich. »Leg dich hin. Owain soll die Wache übernehmen.«

Der Matrose trollte sich und Shai wandte sich an seinen Mann. »Wie kann es eigentlich sein, dass es hier kein Eis mehr gibt? Normalerweise wird es doch im Norden immer kälter. Das Eis müsste eher dichter werden.«

»Ich denke, hier fließt ein warmer Strom«, erklärte Vári. »Ähnlich wie der, der die Westküste Eilean Moryds auch im Winter immer weitgehend eisfrei hält. Vielleicht hängen sie sogar zusammen.«

Rheon strich sich nachdenklich über den Bart. »Das macht Sinn. Der Strom kommt von Westen, zweigt vor der Küste Eilean Moryds nach Süden ab und geht hier weiter geradeaus. Die Frage ist nur: Wie breit ist dieser Strom? Stoßen wir weiter nördlich wieder auf Eis, bevor wir eventuell Land finden?«

»Das ist die Frage, die die Expedition beantworten muss«, gab Vári zurück. »Nicht wir auf unserer kleinen Erkundungsfahrt.«

»Du hast recht.« Rheon nickte bekräftigend und trat einen Schritt von der Reling zurück. »Morgen früh kehren wir um!«

Unvermittelt spürte Vári ein Vibrieren unter sich, als ob die See bebte. Das Wasser unter dem Schiff türmte sich zu einem kleinen Berg auf und hob es an, und während er sich erschrocken an der Reling festhielt, sah er den Schatten unter dem Wasser.

Ein Walfisch.

Die ganze Reise lang hatten sie nicht einen aus der Nähe gesehen. Das Schiff hob sich erneut, noch ein riesenhafter Schatten tauchte ab, verschwand wieder in den dunklen Fluten.

»Sie sind riesig! Sie–«

Ein Grollen erklang, ein lautes Prusten. Wie zwei gigantische Geschosse durchbrachen die beiden Walfische die Wasseroberfläche, bogen ihre mächtigen Körper, breiteten ihre segelgroßen Flossen aus und ließen sich rücklings mit einem ohrenbetäubenden Donnern wieder in das Meer fallen. Wasser spritzte wie eine Fontäne, flutete das Deck und durchnässte sie alle.

Váris Herz blieb für einen Moment stehen, aber dann schrie er. Vor Aufregung, vor Begeisterung und ganz heimlich auch ein wenig vor Angst.

»Was für eine Belohnung!«, rief Rheon und strich sich lachend das triefende Haar aus dem Gesicht. »Was für Giganten!«

Eine Weile setzten die Walfische ihren akrobatischen Tanz noch fort, dann tauchten sie unter und verschwanden. Obwohl er klatschnass war und es kalt wurde, empfand Vári in diesem Moment nichts als die pure Dankbarkeit. Das Drama zu Hause um Earie erschien ihm auf einmal so unwichtig, dass er über sich selbst lachte, weil er dem so viel Wert beigemessen hatte. Er würde an dieser Expedition teilnehmen, selbst wenn er sich dafür mit Mutter überwerfen musste.

»Ich glaube«, verkündete er mit einem zufriedenen Lächeln, »wir sind hier etwas Großem auf der Spur.«

♔ ♔

Sie aßen an Deck, weil die Nacht so still und sternenklar war, und genossen die Freude über ihr Etappenziel, das sicher auch die letzten Skeptiker davon überzeugen würde, sich an der Expedition zu beteiligen. Was sie vorhatten, lag im Bereich des Möglichen; mit viel Umsicht und zur richtigen Jahreszeit ließ sich die Treibeisstraße durchqueren und wenn sie danach weitersegelten, fanden sie irgendwann entweder Land oder den Rand der Welt.

»Der Himmel erinnert mich an meine Heimat«, bemerkte Shai versonnen und blickte hinauf in das von Abermillionen Lichtern versetzte Schwarz. »In der Wüste konnte man die Sterne auch so klar sehen wie nirgendwo sonst.«

»Vermisst du die Wüste manchmal?«, wollte Vári wissen.

»Ja, sogar recht oft. Ich vermisse die Hitze, die Sonne, die Gerüche auf den Märkten der ostländischen Städte. Ich reite lieber auf Kamelen als auf Pferden und bevorzuge sonnengereifte Früchte vor deftigen Eintöpfen.«

»Ja, geht mir genauso«, pflichtete Rheon bei, »bis auf den Teil mit den Eintöpfen.«

»Warum kehrt ihr dann nicht zurück und lasst euch dort nieder?«

»Das ist alles nicht so einfach, Vári«, erwiderte Shai und wiegte sachte den Kopf. »Der Sultan, der mich vor zwölf Jahren vom Thron gestürzt hat, herrscht dort noch immer. In Daryavar und meiner Heimat Shelzahav sollte ich mich also besser nicht mehr blicken lassen. Wir könnten nach Yishkaron gehen, aber wie willkommen wir da wären, weiß ich nicht.«

Am Horizont zogen Wolken auf und begannen, sich vor die Sterne zu schieben.

»Könnte nachher einen kleinen Sturm geben«, murmelte Rheon gedankenverloren, ehe er sich wieder an Vári wandte. »Ich habe immer noch zu viel Abenteuerlust, um mich irgendwo niederzulassen. Aber nach der Nordexpedition ...«, sein Blick glitt mit einer beneidenswerten Zärtlichkeit über seinen Gemahl, »denke ich, werden wir uns zur Ruhe setzen. Wir werden ja nicht jünger.«

Vári lächelte. »Ihr werdet mir fehlen. Aber ich komme euch gern besuchen. Die Ostlande wollte ich schon immer mal sehen.«

»Das solltest du unbedingt.«

Eine Windböe wehte auf, unangenehm und schneidend kalt. Die Wolken näherten sich jetzt rasch.

»Ich weiß nicht, wie es mit euch ist«, erklärte Shai, »aber ich gehe jetzt in die Kajüte und lege mich hin.«

»Das ist eine hervorragende Idee, mein Lieber«, stimmte Rheon zu. »Vári?«

»Ja, ich komme mit. Ich bin auch müde.«

Weil er der Kronprinz von Eilean Moryd war, hatte Vári das Privileg, mit Rheon und seinem Gemahl in der großzügigen Kapitänskajüte zu nächtigen, anstatt mit den anderen unter Deck in einer Hängematte schlafen zu müssen. Er war froh darum. Zwar hielt er sich allgemein nicht für übermäßig anspruchsvoll, aber gegen einen gewissen Komfort hatte er nichts einzuwenden. Er war hinter dicken Palastmauern aufgewachsen, kannte im Gegensatz zu seinen Eltern und Onkeln keinen Hunger und keinen Krieg. Seine Generation wuchs in Frieden und Freiheit auf und er hegte Hoffnung, dass es auch für die zukünftigen Generationen so bleiben würde.

Aber trotz seiner Müdigkeit fand er nicht so recht in den Schlaf. Zu viele Eindrücke waren heute auf ihn eingeprasselt, zu viel Aufregendes passiert, das seinen Kopf beschäftigte. Mit der Durchquerung der Treibeisstraße hatten sie einen wichtigen Grundstein für die eigentliche Expedition gelegt. Vári wollte Teil von etwas Besonderem sein, bevor er den morydischen Thron bestieg, damit er seinen Untertanen etwas Handfesteres vorweisen konnte, als nur der Sohn von Königin Iona und Alasdhair dem Großen zu sein und der Enkel von Halvor Machbalian oder Cailean dem Wanderer, wie auch immer sie ihn kannten. Frühere Thronfolger hatten sich im Krieg bewiesen. Aber den gab es in den Inselreichen nirgendwo mehr, was gut war und sich nicht ändern sollte.

Ein Donnergrollen drang an sein Ohr und für einen Moment fragte Vári sich, ob sich wieder ein Walfisch unter lautem Getöse ins Wasser geworfen hatte, aber dann wurde auch der Seegang härter.

Shai erwachte als Erster und setzte sich auf. »Ist der Sturm da?«