Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: epubli

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

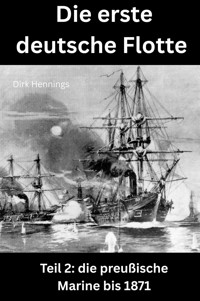

DIE ERSTE DEUTSCHE FLOTTE Teil 2: die preußische Marine bis 1871 Die Preußische Marine war von 1701 bis 1867 die Seestreitkraft des Königreichs Preußen. Die Preußische Marine entstand 1701 aus der ehemaligen Brandenburgischen Marine nach der Auflösung Brandenburg-Preußens, der Personalunion von Brandenburg und Preußen unter dem Haus Hohenzollern, nachdem Friedrich I. vom Herzog von Preußen zum König in Preußen erhoben worden war. Die preußische Marine kämpfte in mehreren Kriegen, war jedoch im 18. und 19. Jahrhundert hauptsächlich als Handelsmarine tätig, da sich das preußische Militär konsequent auf die preußische Armee konzentrierte. Die preußische Marine wurde 1867 aufgelöst, als Preußen dem Norddeutschen Bund beitrat, und ihre Seestreitkräfte wurden in die Norddeutsche Bundesmarine integriert. Dieses Buch erzählt die Geschichte der ersten deutschen Flotte. Es beschreibt die historischen Hintergründe, die Schiffe und die Einsätze der Flotte. Technische Daten und viele zeitgenössische Bilder ergänzen dieses Werk. Siehe dazu auch Teil 1: "Die Deutsche Reichsflotte von 1848." Umfang: 204 Seiten

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 171

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Die erste deutsche Flotte

Teil 2: die preußische Marine

bis 1871

IMPRESSUM:

Dirk Hennings

c/o IP-Management #4887

Ludwig-Erhard-Str. 1820459 Hamburg

Kapitel 1: Der Vorgänger: die Kurbrandenburgische Marine

Die Kurbrandenburgische Marine war die Marine Brandenburg-Preußens. Ihre Anfänge liegen im Jahr 1657. Mit der Erhebung Brandenburg-Preußens zum Königreich Preußen im Jahr 1701 wurde die Kurbrandenburgische Marine zur Königlich Preußischen Marine.

Die kurbrandenburgische Flotte auf hoher See: (vorn links die Friedrich Wilhelm zu Pferde, im Bildhintergrund links außen die Berlin, in der Bildmitte vorn die Jacht des Kurfürsten, zwischen der Friedrich Wilhelm zu Pferde und der kurfürstlichen Jacht das Heck der Dorothea und die Rother Löwe, rechts im Vordergrund die Markgraf von Brandenburg, und ganz rechts die Kurprinz)

Gemälde von Lieve Verschuier (1627–1686)

Geschichte / Frühe Seestreitkräfte (1618–1657)

Brandenburg-Preußen verfügte bereits ab 1618 über eigene Seestreitkräfte in der Ostsee. Die Markgrafschaft Brandenburg selbst hatte zu Beginn des 17. Jahrhunderts zwar keinen Zugang zum Meer, allerdings übten die Brandenburger Hohenzollern seit 1605 für den einer anderen Linie ihres Hauses angehörenden geisteskranken Herzog Albrecht II. Friedrich die Regentschaft über das Herzogtum Preußen aus, das nach dem Tode des letzten kinderlos gebliebenen Herzogs ab 1618 auch formal Besitztum der Brandenburger Hohenzollern wurde. Die Kurfürsten des Heiligen Römischen Reiches und Markgrafen von Brandenburg wurden damit auch Lehnsmannen des polnischen Königs und mussten diesem in mehreren Kriegen Schiffe zur Verfügung stellen.

Nach Beendigung des Dreißigjährigen Krieges 1648 hatte der Doppelstaat Brandenburg-Preußen durch den Westfälischen Frieden die Anwartschaft auf das Bistum Magdeburg (Anfall 1680) und damit unmittelbaren Zugang zum schiffbaren Teil der Elbe bekommen. Zwar hatte Brandenburg-Preußen auch Hinterpommern und damit eine breite Ostseeküste gewonnen, einziger bedeutender Hafen war dort jedoch Kolberg, das erst 1653 von Schweden geräumt wurde. Da Schweden weiterhin die Odermündung bei Stettin und Cammin und damit auch den wichtigsten sonstigen Seezugang zum brandenburgischen Gebiet unter seiner Kontrolle hatte, öffnete der Zugang zur Elbe neue potenzielle Möglichkeiten für die wirtschaftliche Entwicklung Brandenburgs.

Grundlagen ab 1657

Der Zweite Nordische Krieg von 1655 bis 1660 führte Kurfürst Friedrich Wilhelm die Bedeutung einer eigenen Seestreitmacht vor Augen, als er 1656 mangels einer eigenen Kriegsflotte die Häfen von Pillau und Memel den Schweden öffnen musste. Erst während dieses Krieges entstand um 1657 in Pillau eine erste kleine Flottille von anfangs drei Schiffen mit zusammen 34 Kanonen. Mit der Zeit wurde der Schiffsbestand ausgebaut auf sieben größere Kriegsschiffe, drei Kanonenschaluppen und zwanzig bewaffnete Boote, die im Frischen Haff auf Seiten Polens erfolgreich gegen schwedische Schiffe und Befestigungen eingesetzt wurden. Nach Ende des Krieges wurde die Flotte jedoch aus Geldmangel verkleinert, schon 1662 gab es nur noch acht Einheiten, bis um 1670 nur noch die Leibjacht des Kurfürsten (Große Jacht) existierte. Mit diplomatischem Geschick und Wechsel der kriegsführenden Seiten konnte der Kurfürst bei Friedensschluss die volle Souveränität über das Herzogtum Preußen erringen. Damit standen ihm erstmals frei von fremden Herrschaftsrechten eigene größere Häfen zur Verfügung. Zuerst versuchte er über Handelsschiffe Gewinne und Kontakte zu gewinnen. Dazu ließ er in Holland zwei Schiffe bauen: die Herzogtum Cleve und die Grafschaft Mark, die jedoch von England beschlagnahmt wurden.

Nach dem erneuten Einfall der Schweden in Brandenburg gab der Sieg über das schwedische Heer in der Schlacht von Fehrbellin im Juni 1675 den letzten Anstoß zum Aufbau einer eigenen Flotte. Seit 1675 erfolgte der Bau von hochseetüchtigen Orlogschiffen (Kriegsschiffe). Im Zentrum des kurbrandenburgischen Schiffbauprojekts stand der niederländische Reeder, Unternehmer und Kaufmann Benjamin Raule (1634–1707). Der Große Kurfürst trat 1675 an den Reeder heran und bot ihm an, Kaperbriefe für den Seekrieg gegen Schweden auszustellen. Raule, der in finanzielle Schwierigkeiten geraten war, stimmte zu und vermietete für die nächsten Jahre zwischen vier und sechs Schiffe an die Brandenburger, die erfolgreich Kaperkrieg gegen die schwedische Handelsschifffahrt führten. So gelang es den Kaperern, in nur vier Wochen auf der Ostsee 21 schwedische Handelsschiffe aufzubringen. Raule wurde daraufhin von seinen eigenen Landsleuten wegen der Seeräuberei verfolgt und musste nach Berlin fliehen. Am 14. Mai 1675 wurde er dort zum „Marinerath“ ernannt, am 20. Februar 1676 „Schiffsdirecteur“ und „Oberdirecteur unserer Seesachen“ am 17. August 1677. Am 20. Februar 1681 wurde Raule schließlich noch zum „Generaldirecteur de Marine“ im Range eines Obristen ernannt.

Diese angemietete Flotte (zusammen 502 Geschütze) nahm unter Kommando des Kurfürsten an vielen Unternehmungen teil, so etwa bei der Belagerung von Stettin (27. Dezember 1677), der Belagerung von Stralsund (25. Oktober 1678), der Eroberung Rügens (26. September 1678) und der Einnahme Greifswalds (16. November 1678) teil. 1676 erfolgte die Gründung eines Seegerichtes in Kolberg, das über die Rechtmäßigkeit der aufgebrachten Prisen zu urteilen hatte.

Am 16. Januar 1679 verpflichtete sich Raule vertraglich, für sechs Jahre fünf Fregatten und sechs Schaluppen gegen eine feste Heuer an Brandenburg-Preußen zu vermieten. Schon im Juli 1679 gewann er einen Kaperkrieg gegen Hamburg, um ausstehende Zahlungen einzutreiben. 1680 war die kurbrandenburgische Flotte bereits auf 28 Kriegsschiffe angewachsen. Im selben Jahr kam es im Brandenburgischen Kaperkrieg zu einem gegen Spanien gerichteten Einsatz der Marine mit dem Ziel, rückständige spanische Subsidienzahlungen aus dem kurz zuvor beendeten Nordischen Krieg einzutreiben. Dabei lief ein kleiner Verband von acht Schiffen mit 160 Kanonen, unter dem Kommando von Claus von Bevern, von Pillau in den Ärmelkanal, kaperte vor Ostende das spanische Schiff Carolus Secundus und schickte es als Prise nach Pillau, wo es als Markgraf von Brandenburg das Flaggschiff der brandenburgischen Marine wurde. Danach segelte ein Teil von Beverns Geschwader in die Karibik, wo es zwei spanische Schiffe kaperte, die auf Jamaika verkauft wurden, ehe es im Herbst Mai wieder zurückkehrte. Am 30. September 1681 focht ein brandenburgisches Geschwader unter Thomas Alders im Seegefecht beim Kap St. Vincent (1681) gegen ein spanisches Geschwader das erste Seegefecht eines deutschen Verbands auf hoher See.

Raule rüstete aus eigenen Mitteln 1680 eine Afrikaexpedition aus, die Stützpunkte im heutigen Ghana erwerben konnte. Dort wurde das Fort Groß Friedrichsburg mit mehreren Außenstellen an der Goldküste errichtet, das sich bis 1721 gegen konkurrierende Mächte, vor allem gegen die Niederlande, halten konnte. 1681 erfolgte in Berlin die Umbenennung des „General-Kommerz-Kollegiums“ in Admiralität.

Mit Raules Hilfe plante der Große Kurfürst die Gründung einer Handelskompanie nach holländischem Vorbild. Dazu wurde ab 1680 der Hafen Pillau zum Stützpunkt mit Werft ausgebaut. Am 1. Januar 1682 wurde offiziell die Brandenburgisch-Afrikanische Compagnie mit Sitz in Pillau gegründet. Von den genannten Stützpunkten übernahmen die Schiffe der kurbrandenburgischen Marine Sklaven und transportierten sie nach Westindien zur Insel Saint Thomas (Jungferninseln), die damals zu Dänemark gehörte. Ab 1682 wurde auch in Berlin (in der heutigen Dorotheenstraße) eine Werft für Schiffs-Rohbauten ohne Masten errichtet, die erst elbabwärts in Hamburg seetüchtig vollendet wurden. Als Basis für ihre Unternehmungen benötigte die Kurbrandenburgische Marine jedoch einen geeigneten Hafen an der Nordsee. Friedrich Wilhelm gelang es 1682, in Ostfriesland Fuß zu fassen und sich zunächst in Greetsiel einen Stützpunkt zu sichern. Auf Grundlage eines am 2. Mai 1683 mit den Ständen der Stadt Emden geschlossenen Vertrages wurde Emden der neue Stammhafen der Marine. Außerdem wurde die brandenburgische Admiralität in Berlin eingerichtet, mit so genannten Collegien in verschiedenen Häfen. Gleichzeitig wurde der Sitz der Handelskompanie von Pillau nach Emden verlegt.

Kompanie-Schiffe brachten für den Tauschhandel ausgemusterte Handfeuerwaffen mit Munition, einfache Eisengeräte und Rubinglas. Sie hatten den Auftrag von Guinea Elfenbein, Gold und auch Sklaven mitzubringen. Die Sklaven wurden später auf die dänische Insel St.Thomas in die Karibik gebracht (Stützpunktvertrag 24. November 1685).

Offizielle Gründung der Marine 1684

Offiziell wurde die brandenburgisch-preußische Marine erst am 1. Oktober 1684 vom Großen Kurfürsten gegründet, als der Kurfürst zu den eigenen Schiffen auch noch Raules Flotte aufkaufte (neun Schiffe mit 176 Kanonen). Dies kostete Brandenburg-Preußen 109.340 Taler und führte zur endgültigen Etablierung der brandenburgischen Staatsmarine. Fünf Jahre später erließ sein Sohn und Nachfolger, Kurfürst Friedrich III. (der spätere König Friedrich I.), organisatorische Vorschriften und richtete Admiralitätsämter in Berlin, Emden und Pillau ein. Noch 1687 wurde auch in Havelberg (Havel) eine Werft errichtet. Auf dieser Werft wurden nur die Schiffsrümpfe errichtet, danach wurden sie auf Schwimmkörpern, sogenannten Kamelen, havel- und elbabwärts nach Hamburg gebracht, wo sie aufgetakelt und ausgerüstet wurden. Zu diesen Schiffen gehörte unter anderem die Schwere Fregatte „Friedrich III.“, die ausdrücklich als „Havelberger Bau“ hervorgehoben wurde. Außer Schiffen, Offizieren und Matrosen umfasste die Marine auch ein eigenes Marinekorps.

Der Kurfürst Friedrich Wilhelm I. starb 1688. Sein Nachfolger wurde der spätere König Friedrich I., der die Flotte und die Handelskompagnie aus Pietät vor dem verstorbenen Vater fortführte, jedoch kein echtes Interesse dafür aufzubringen vermochte. Entsprechend verfiel die Flotte schnell, und 1701 segelten nur noch elf Kriegsschiffe unter brandenburgischer Flagge (von einstmals 34 Schiffen 1684).

Auflösung der Marine

Nachdem es nicht gelungen war, die ab 1701 nunmehr Preußische Marine durch Außenhandelsgewinne zu finanzieren, und nachdem immer wieder Schiffe verloren gegangen waren (z.B. infolge Kaperung durch Freibeuter oder Piraten, Beschlagnahme durch andere Seefahrernationen etc.), wurde sie 1711 durch König Friedrich I. zusammen mit der Brandenburgisch-Afrikanischen Compagnie aufgelöst. Der verbliebene Kolonialbesitz in Afrika (Kolonie Groß Friedrichsburg) wurde 1717 für 7200 Dukaten (in heutigen Wert umgerechnet etwa 125.000 €) und zwölf junge Afrikaner („Kammermohren“) an die Niederlande verkauft.

Mit dem Verkauf der brandenburgischen Besitzungen in Afrika waren die Seemachtsbestrebungen des Königreichs Preußen vorerst beendet. Unter der Regierung des Soldatenkönigs (1713 bis 1740) wurden sämtliche verfügbaren Ressourcen in den Aufbau der Landstreitkräfte investiert, und für die folgenden hundert Jahre blieb Preußen eine reine Landmacht.

Kapitel 2: Von der Gründung des Königreichs Preußen 1701 bis zum Ende der Napoleonischen Kriege 1815

Die Nachfahren Friedrich Wilhelms hatten nur wenig Interesse an den überseeischen Erwerbungen und einer eigenen Seemacht. Sein Sohn, der als Friedrich I. König in Preußen wurde, löste die Marine 1711 auf, und sein Enkel Friedrich Wilhelm I. war froh, den Kolonialbesitz 1717 günstig an die Niederlande verkaufen zu können. Damit bestand für die nächsten hundert Jahre faktisch keine preußische Marine mehr.

Weil Brandenburg-Preußen nach dem Nordischen Krieg in den Besitz Stettins und der Odermündung gelangt war und damit in seinem Kerngebiet einen viel bedeutenderen Ostseezugang als bis dahin nur Kolberg besaß, prüften preußische Beamte die Frage eines militärischen Schutzes für den Seehandel 1733 erneut und kamen zu dem Schluss, dass es für den Staat ausreichend war, sich weiter hauptsächlich auf den Schutz durch ausländische Kriegsschiffe zu verlassen.

Stattdessen konzentrierte der Soldatenkönig Friedrich Wilhelm I. die militärischen Anstrengungen Preußens auf den Aufbau des viertgrößten Heeres in Europa, die Preußische Armee, was in Anbetracht der kontinentalen Lage ohne natürliche Grenzen sinnvoller erschien und dem Staat den Status einer europäischen Macht einbrachte. Daneben pflegte er freundschaftliche Beziehungen zu den benachbarten Seemächten Dänemark und den Niederlanden.

Auch Friedrich II. war der Ansicht, Preußen dürfe sich niemals zum Aufbau einer Kriegsmarine verleiten lassen. Man könnte mit den großen Flotten Englands, Frankreichs, Spaniens, Dänemarks und Russlands ohnehin niemals gleichziehen und wäre mit einigen wenigen Schiffen immer hinter den anderen Nationen zurückgeblieben. Er glaubte ferner, dass Seeschlachten nur selten eine Kriegsentscheidung herbeiführten, und zog es nach eigenem Bekunden vor, statt der schlechtesten Flotte unter den Seemächten das beste Landheer Europas zu unterhalten.

Gleichwohl wollte er am internationalen Seehandel teilhaben und gründete mehrere Seehandels-gesellschaften, die ihre Geschäfte in Übersee mit wechselndem Erfolg führten. So wurde die 1751 gegründete Königlich-Preußische Asiatische Compagnie in Emden nach Canton und China nach Rückschlägen im Siebenjährigen Krieg bereits 1765 wieder aufgelöst. Eine andere Gesellschaft, die 1772 gegründete Seehandlungsgesellschaft, besteht heute noch in der Rechtsform einer Stiftung unter dem Namen Stiftung Preußische Seehandlung.

Lediglich während des Siebenjährigen Krieges operierten kleine, improvisierte preußische Seestreitkräfte im Raum Stettin, und einige wenige Kaperschiffe mit preußischem Kaperbrief waren auf den Weltmeeren unterwegs. 1758 wurde zur Stadtverteidigung von Stettin und zum Schutz des Stettiner Haffs an der Odermündung eine provisorische Stettiner Flottille geschaffen, die aus einem Dutzend Schiffen bestand. Am 10. September 1759 wurde die Stettiner Flottille von einem kleinen schwedischen Marineverband angegriffen und besiegt. Bereits 1760 wurde eine neue Flottille als Ersatz für die im Vorjahr verlorenen Schiffe in Dienst gestellt, die bis zum Kriegsende ihre Aufgaben wahrnahm.

1759 begann ein preußisches Kaperschiff, die Prinz Ferdinand, seinen Einsatz im Mittelmeer und kaperte innerhalb eines Jahres 14 Handelsschiffe, während ein anderes Kaperschiff, die Lissa, die Nordsee und den Ärmelkanal befuhr und drei fremde Schiffe erbeuten konnte.

Ein Flottenbauplan von 1796, Teil einer Denkschrift von Generalmajor Ernst von Rüchel über die preußische Küstenverteidigung, kam nicht zur Ausführung.

Während des Krieges gegen Frankreich wurden 1806 ähnlich wie früher in Stettin kleine Kräfte bei Danzig und in Ostpreußen aufgestellt, die als „Königliche Flottille“ bezeichnet und bereits nach dem Frieden von Tilsit 1807 wieder aufgelöst wurden. Auch in der Endphase der Napoleonischen Kriege kamen in den Jahren zwischen 1811 und 1813 einzelne Kriegsschiffe unter preußischer Flagge zum Einsatz, darunter 1812/1813 das Festungswachtschiff Colberg.

Kapitel 3: Die preußische Marine im 19. Jahrhundert

Nach dem Wiener Kongress und der Gründung des Deutschen Bundes begann Preußen sehr langsam mit dem Aufbau einer kleinen Küstenflotte. Am 28. November 1816 bestimmte König Friedrich Wilhelm III. eine eigene Kriegsflagge, die auf einem weißen Doppelstander einen schwarzen Adler und im oberen Eck ein Eisernes Kreuz zeigte.

Preußische Kriegsflagge ab 1850

Im August 1815 trat der ehemalige schwedische Marineoffizier Diedrich Johann Longé in die Dienste von Preußen, das zu dieser Zeit kein einziges Kriegsschiff besaß. Longé übergab am 23. Oktober 1815 sechs in Stralsund liegende und von Preußen erworbene schwedische Kanonenboote und wurde selbst am 28. Dezember 1815 als Offizier in die preußische Marine übernommen. Auf Longés Vorschlag wurde als erster preußischer Kriegsschiffneubau der schnelle bewaffnete Schoner Stralsund gebaut. Die ehemals schwedischen Kanonenboote wurden schon bis 1819 wegen mangelnder Brauchbarkeit wieder verkauft und die Stralsund wurde 1829 zum Abbruch versteigert. Die preußische Seeverteidigung blieb weiterhin auf einige Küstenbatterien beschränkt. Nachdem Flottenbaupläne von 1811 und 1814, beide von Gustav von Rauch, und 1820 von Longé aus finanziellen und politischen Gründen von der jeweiligen preußischen Regierung abgelehnt worden waren und dafür eingesetzte Kommissionen 1825 (unter Rauch) und 1834 auch zu keinem Ergebnis kamen, wurde erst der Flottenbauplan von 1837 von dem damaligen Kronprinzen Friedrich Wilhelm unterstützt. Als König bewilligte er 1841 den Bau einer hochseegängigen Schulkorvette, die unter dem Namen Amazone 1843 vom Stapel lief und der Seefahrtsschule in Danzig als erstes deutsches Segelschulschiff für die Ausbildung des seemännischen Nachwuchses diente. Damals wurde allerdings mehr Wert auf den Aufbau einer Handelsflotte gelegt als auf die Marine. Dabei kam der Preußischen Seehandlung eine besondere Rolle zu. Ihre Schiffe führten die preußische Kriegsflagge und waren wie die meisten Handelsschiffe der damaligen Zeit zum Schutz gegen Piraten bewaffnet. Diese Hilfsmarine bestand bis etwa 1850.

SMS Amazone I

Einer der Ersten, die sich für den Aufbau einer wirklichen Marine einsetzten, war Prinz Adalbert von Preußen. Er hatte eine Reihe von Reisen unternommen und den Wert einer Flotte zur Unterstützung von Handelsinteressen und zum Schutz der eigenen Schifffahrt erkannt. Während der Revolutionszeit 1848 bis 1852 war er am Aufbau der Reichsflotte beteiligt, den die Nationalversammlung in der Frankfurter Paulskirche angesichts des Krieges gegen Dänemark beschlossen hatte. Der Deutsche Bund besaß keine eigene Marine, sondern verließ sich auf die verbündeten Mächte Großbritannien, Niederlande und Dänemark. Während des Schleswig-Holsteinischen Krieges zeigte sich das Scheitern dieser Strategie, weil Großbritannien und die Niederlande neutral blieben und Dänemark Kriegsgegner wurde. Innerhalb weniger Tage brachte die dänische Marine den deutschen Seehandel in Nord- und Ostsee zum Erliegen. Die Marine des Bundesmitglieds Österreich lag im Mittelmeer und konnte erst später in den Krieg eingreifen.

Kapitel 4:Aufbau der Marine ab 1849

Bereits während der Revolution hatte sich Adalbert auch um den Ausbau der preußischen Marine gekümmert, zu deren erstem Seebefehlshaber 1848 der aus den Niederlanden stammende Kommodore Jan Schröder ernannt wurde. Dem Aufbau einer preußischen Flotte standen innere und äußere Einflüsse entgegen. In Preußen fürchtete das einflussreiche preußische Heer den Verlust von Finanzmitteln, da die Ausrüstung einer Flotte teuer war. Russland war nicht daran interessiert, dass in der Ostsee eine weitere Seemacht entstand. Es hatte außerdem großes Interesse, die Friedensordnung des Wiener Kongresses und die konservativen Monarchien in Europa zu erhalten. Während der Revolution von 1848 galt die gesamtdeutsche Marineidee als revolutionär und demokratisch und rief allein deshalb Russlands Widerstand hervor.

Nach dem Scheitern der Revolution konnte Adalbert dennoch seine Pläne umsetzen und mit dem Aufbau einer preußischen Marine beginnen. Man begann mit der Beschaffung geeigneter Schiffe, wobei die größeren zum Teil im Ausland gekauft und die kleineren auf eigenen Werften gebaut wurden.

Die erste Überseereise eines preußischen Kriegsschiffs wurde 1850/51 von dem Schulschiff SMS Mercur durchgeführt, das von Ende Januar bis März 1851 die brasilianischen Häfen Bahia und Rio de Janeiro besuchte. Ein geplanter Besuch von Kapstadt musste aufgrund schlechter Windverhältnisse entfallen. Die Mercur hatte bereits 1848, noch während ihrer Dienstzeit in der Preußischen Seehandlung, Fahrten nach Batavia und Rio durchgeführt.

Das erste maschinengetriebene Kriegsschiff, das auf einer preußischen Werft gebaut wurde, war 1851 die Radkorvette Danzig. Es folgten die Korvetten der Arcona-Klasse. 1865 erwarb Preußen mit SMS Augusta und SMS Victoria zwei als sehr modern geltende Dampfkorvetten in Frankreich, die für die Marine der Konföderierten Staaten von Amerika gebaut worden waren, aber nicht abgeliefert werden durften.

Zugleich wurde ein erster Stützpunkt an der Nordsee erworben. Im Jade-Vertrag von 1853 trat Oldenburg das so genannte Jadegebiet an Preußen ab. Hier erstand in den folgenden Jahren ein großer Kriegshafen, der 1869 den Namen Wilhelmshaven erhielt.

Mit dem Zulauf der Schiffe begann eine rege Ausbildungs- und Reisetätigkeit. 1852/53 leitete Kommodore Schröder die erste preußische Übersee-Expedition. Das Geschwader bestand aus der Fregatte Gefion, dem Schulschiff Amazone und dem Transportschiff Mercur. Die Reise führte über Westafrika (Liberia) nach Brasilien, Uruguay, Venezuela, Kolumbien, Jamaika und Kuba in die Vereinigten Staaten, wo Schröder von Norfolk aus den US-Präsidenten in Washington, D.C. besuchte.

Ab Mitte der 1850er Jahre waren preußische Korvetten und Fregatten auf allen Weltmeeren zu finden. Die zweite größere Überseeoperation der Marine führte ab 1859 in ostasiatische Gewässer.

Preußische Ostasienexpedition

Die preußische Ostasien-Expedition, nach ihrem Leiter, dem Grafen Friedrich zu Eulenburg auch als Eulenburg-Expedition bezeichnet, wurde von der Preußischen Marine von 1859 bis 1862 in Ostasien durchgeführt. Als Ergebnis wurden Freundschafts-, Handels- und Schiffahrtsverträge mit ostasiatischen Staaten abgeschlossen; mit Japan am 24. Januar 1861, mit China am 2. September 1861.

Geschichte

Nach der gewaltsamen Öffnung Japans durch amerikanische Kriegsschiffe 1853/54 folgten zahlreiche europäische Staaten, um sich handelspolitische Vorteile zu sichern. Die schwache Shogunats-Regierung wurde gezwungen, ungleiche Verträge mit den Westmächten zu unterzeichnen. Preußen, neben Österreich stärkste deutsche Macht, sah die Chance, seine Rolle als führender Staat bei der Einigung Deutschlands zu stärken, indem es eine Ostasienexpedition organisierte und auch um gegen die öffentlich stark beachtete Novara-Expedition Österreichs ein Gegengewicht zu schaffen. Die preußische Expedition sollte im Namen aller Staaten des Deutschen Zollvereins, der Hansestädte und beider Mecklenburgs Verträge mit China, Japan und Siam abschließen.

Das Ostasiatische Geschwader der Preußischen Kriegsmarine, 1859 bis 1862. Gemälde von Lüder Arenhold (1854-1915) um 1905

Die preußische Marine stellte 1859 unter der militärischen Führung von Kapitän zur See Henrik Ludvig Sundevall ein Geschwader aus der Korvette Arcona, der Fregatte Thetis, dem Schoner Frauenlob und dem Transportschiff Elbe auf. Die wissenschaftliche und diplomatische Leitung hatte Friedrich Graf zu Eulenburg. Zu den mitreisenden Wissenschaftlern gehörte der Forschungsreisende Ferdinand von Richthofen. Dabei war Eulenburg ausdrücklich erlaubt worden, militärische Gewalt zur Durchsetzung der preußischen Forderungen anzuwenden. Das Geschwader sollte auch die chinesische Insel Formosa als preußische Kolonie nehmen, aber die militärische Schwäche des Geschwaders und die Gefahr durch die Inbesitznahme der Insel einen Handelsvertrag mit China zu gefährden, ließen die Mission Abstand von diesem Auftrag nehmen. Die improvisierte Expedition wurde von zahlreichen Missgeschicken begleitet, so dem Verlust der Frauenlob, die in einem Taifun mit Mann und Maus sank.

Nach fünf Monaten langwieriger Verhandlungen mit dem Shogunat scheiterte die Mission in Japan in ihrem Bestreben, für ganz Deutschland zu sprechen. Die japanischen Unterhändler weigerten sich beharrlich, einen Vertrag mit 32 deutschen Staaten abzuschließen, und gaben als Begründung an, die Verhältnisse in Deutschland nicht zu überblicken.

Der amerikanische Konsul Townsend Harris hatte Eulenburg seinen Mitarbeiter und Dolmetscher Hendrick Heusken (geb. 1832) zur Verfügung gestellt. Am 14. Januar 1861, auf dem Wege abends zurück zur amerikanischen Vertretung, wurde Heusken von antiwestlichen rōnin des Satsuma-han angegriffen und trotz des ihm beigegebenen Schutzes schwer verwundet. Er starb am folgenden Tag und wurde im Kōrin-ji mit einem großen Geleitzug in allen Ehren bestattet. Dort ist sein Grab noch heute zu sehen.

Der Vertrag wurde schließlich am 24. Januar 1861 geschlossen, gültig nur zwischen Japan und Preußen.

Kapitel 5: Der Krieg mit Dänemark

Der Deutsch-Dänische Krieg vom 1. Februar bis zum 30. Oktober 1864 war ein militärischer Konflikt um Schleswig-Holstein. Insbesondere ging es um die nationale Zugehörigkeit des Herzogtums Schleswig. Die Kriegsgegner waren Preußen und Österreich einerseits und andererseits Dänemark. Der Krieg gilt als erster der drei deutschen Einigungskriege und wird in Abgrenzung zur Schleswig-Holsteinischen Erhebung (1848–1851) auch als „Zweiter Schleswigscher Krieg“ oder „Zweiter Schleswig-Holsteinischer Krieg“ bezeichnet.