Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: epubli

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

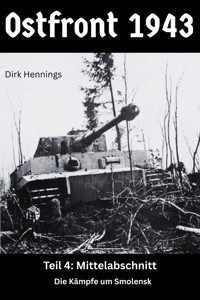

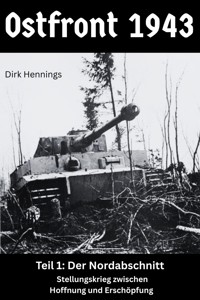

OSTFRONT 1942 Teil 2: Die Stabilisierung der Ostfront – neuer Schwerpunkt im Süden Im Sommer 1942 sollte sich der operative Schwerpunkt der Wehrmacht auf den Südabschnitt der Ostfront verlagern. Doch wie im Nord- und Mittelabschnitt versuchte die Rote Armee auch im Süden die Initiative zurückzugewinnen. Mit der Landung auf der Halbinsel Kertsch sollte die ganze Krim wieder zurückerobert und auch im Bereich der ukrainischen Großstadt Charkow sollte ein Vorstoß zur Wiedergewinnung des Donbass unternommen werden. Am Ende standen die Vernichtung der sowjetischen Truppen und die Konsolidierung der deutschen Front. Dieses Werk analysiert die militärischen Operationen am Südabschnitt der Ostfront im Jahr 1942. Schwerpunkte sind unter anderem: die Schlachten auf der Krim, die mit der Eroberung der Festung Sewastopol durch die deutsche Wehrmacht endeten. Mit der Barwenkowo-Losowajaer Operation erzielte die Rote Armee einen taktischen Erfolg, den sie in der zweiten Schlacht um Charkow auszunutzen versuchte. Doch das endete schließlich in einer neuen Katastrophe für die Sowjetarmee. Detaillierte Beschreibungen, umfangreiches zeitgenössisches Bild- und Kartenmaterial zeichnen ein eindringliches Bild der militärischen Realität an der südlichen Ostfront in der ersten Jahreshälfte 1942. Umfang: 204 Seiten

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 160

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Ostfront 1942

Teil 2: Die Stabilisierung der Ostfront – neuer Schwerpunkt im Süden

IMPRESSUM:

Dirk Hennings

c/o IP-Management #4887

Ludwig-Erhard-Str. 1820459 Hamburg

Einleitung / Taktische Diskussionen

Die taktischen Diskussionen zwischen Adolf Hitler und dem Oberkommando der Wehrmacht (OKW) und dem Oberkommando des Heeres (OKH) im Vorfeld und während der Sommeroffensive 1942 – auch bekannt als Unternehmen Blau – sind ein bedeutendes Kapitel in der Militärgeschichte des Zweiten Weltkriegs. In diesen Diskussionen prallten unterschiedliche Perspektiven und militärische Überlegungen aufeinander, die von Hitlers politischen Zielen und seinen zunehmend unrealistischen militärischen Erwartungen geprägt waren, sowie von den pragmatischen und oft kritischen Einschätzungen der Generäle des OKH und OKW.

Die Sommeroffensive 1942 sollte die militärischen Erfolge von 1941 fortsetzen und die sowjetische Armee nun endgültig zerschlagen. Doch über die Frage, auf auf welchem Weg dieses Ziel erreicht werden sollte, gab es erhebliche interne Meinungsverschiedenheiten und strategische Unsicherheiten.

Die Situation vor der Sommeroffensive 1942

Nach dem Überfall auf die Sowjetunion und den militärischen Rückschlägen des Winters 1941/42, in dem die Wehrmacht das geplante schnelle Kriegsziel im Osten nicht erreicht hatte und die Vernichtung der sowjetischen Armee nicht gelang, war die Wehrmacht durch die Wintermonate stark erschöpft. Die Fronten hatten sich zwar bis zum Frühjahr stabilisiert, aber der deutsche Vorstoß nach Moskau war im Dezember 1941 nach schweren Kämpfen und hohen Verlusten gescheitert.

Hitler hatte große Ambitionen für das Jahr 1942 und plante eine Reihe von offensiven Operationen, um die strategische Initiative zurückzugewinnen und die sowjetische Armee weiter zu schwächen und dann endgültig zu vernichten.

Der Führer auf einem Feldflugplatz im Osten [Ende August 1941 bei Uman]

Von Bundesarchiv, Bild 146-2005-0020 / Hoffmann, Heinrich / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 de,

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5419768

Hitlers Strategie: Öl und Stalingrad

Adolf Hitler hatte einen klaren strategischen Plan für 1942, der auf die langfristige Zerstörung der sowjetischen Kriegsressourcen abzielte. Das wichtigste Ziel war für ihn die Einnahme der Ölquellen im Kaukasus, da die deutsche Kriegsmaschinerie zunehmend auf Treibstoff angewiesen war, den die Wehrmacht in den eroberten Gebieten der Sowjetunion zu gewinnen hoffte. Der Zugang zu den Ölquellen von Maikop und Baku im Kaukasus war eine der zentralen Prioritäten der deutschen Führung. Hitler glaubte, dass der Krieg im Osten nur durch die Sicherung dieser Ressourcen gewonnen werden könne. Ohne Öl, so seine Überzeugung, würde die sowjetische Kriegsmaschinerie kollabieren. Zusätzlich verfolgte Hitler das symbolische Ziel der Eroberung von Stalingrad, was er als notwendig erachtete, um die sowjetische Moral zu brechen und das strategische Rückgrat der Roten Armee zu schwächen. Stalingrad war nach wie vor ein bedeutendes kriegswirtschaftliches, logistisches und strategisches Ziel, und seine Einnahme würde nicht nur einen politischen Sieg darstellen, sondern auch den Zugang zu den regionalen Ressourcen sichern. Darüber hinaus wäre die Eroberung der Stadt, die Stalins Namen trug, auch von enormen propagandistischen Wert. In Hitlers Plan wurde jedoch ein entscheidender Fehler gemacht: Er überschätzte die Fähigkeiten der Wehrmacht und unterschätzte die Widerstandskraft der Sowjetunion.

Ein neuer Angriff auf Moskau?

Die Frage nach einer Neuauflage des Angriffs auf Moskau, der 1941 mit dem „Unternehmen Typhoon“ gescheitert war, stellte sich immer wieder in den militärischen Diskussionen innerhalb des Oberkommandos der Wehrmacht (OKW) und des Oberkommandos des Heeres (OKH). Insbesondere nachdem im Frühjahr 1942 die Fronten wieder stabil standen, wurde diese Grundsatzentscheidung immer dringlicher. Diese Überlegungen waren nicht nur eine rein militärische Entscheidung, sondern standen auch im Kontext der politischen und strategischen Planungen von Adolf Hitler, der die Führung des Krieges zunehmend in die eigenen Hände nahm. Die Frage einer möglichen erneuten Offensive auf Moskau war daher nicht nur von militärischen, sondern auch von ideologischen, logistischen und politischen Erwägungen geprägt.

Sowjetunion, Shitomir.- Adolf Hitler und Generalfeldmarschall Walter von Reichenau im Hauptquartier der 6. Armee, September 1941

Von Bundesarchiv, Bild 146-2007- 0125 / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5484022

Der erste Angriff auf Moskau im Rahmen von „Unternehmen Taifun“ war im Winter 1941/42 nach intensiven Kämpfen und hohen Verlusten der Wehrmacht gescheitert. Die deutschen Truppen waren mit den extremen Winterbedingungen und den logistischen Herausforderungen überfordert, und der sowjetische Widerstand, besonders die massiven Gegenoffensiven der Roten Armee, hatten die Wehrmacht letztlich in die Defensive gedrängt. Es gelang der Roten Armee, die Heeresgruppe Mitte aus der unmittelbaren Gefahrenzone um die russische Hauptstadt wieder zurückzudrängen. Doch auch wenn die Pläne, Moskau zu erobern, im Dezember 1941 endgültig gescheitert waren, blieb die Bedeutung der Stadt als politisches, militärisches und symbolisches Zentrum der Sowjetunion im gesamten Verlauf des Krieges von zentraler Bedeutung. Für eine Neuauflage eines Angriffs auf die sowjetische Hauptstadt sprachen folgende Gründe:

1. Die symbolische Bedeutung Moskaus

Moskau war das politische Zentrum der Sowjetunion und trug die ideologische Bedeutung als Hauptstadt des sozialistischen Staates. Der Verlust Moskaus hätte für die Sowjetunion einen massiven psychologischen und moralischen Schlag bedeutet. Für Hitler und die nationalsozialistische Propaganda war Moskau nicht nur ein geografisches Ziel, sondern ein Symbol für den „bolschewistischen Ungeist“. Eine erzwungene Kapitulation oder Eroberung Moskaus hätte die sowjetische Führung, die Kommunistische Partei und das politische Rückgrat der Sowjetunion erheblich geschwächt.

Das OKW und insbesondere Generaloberst Franz Halder, Chef des Generalstabs des Heeres, erkannten diesen symbolischen Wert. Moskau wurde als eine Art „Zentrum“ des bolschewistischen Regimes betrachtet, dessen Fall den gesamten Krieg beeinflussen könnte. Viele Generäle im OKH befürworteten daher einen erneuten Angriff auf Moskau, da sie der Ansicht waren, dass die Zerschlagung des sowjetischen Regierungskomplexes und der entscheidenden Infrastruktur den Krieg in entscheidender Weise beeinflussen würde. Diese Ansicht wurde jedoch von Adolf Hitler nicht geteilt.

2. Der mythologische „Sieg bei Moskau“ als Wendepunkt

Ein weiterer Grund für eine Neuauflage des Unternehmens Taifun war die Hoffnung, dass ein erneuter Angriff auf Moskau eine Art „entscheidenden Schlag“ gegen die sowjetische Kriegsmaschinerie liefern würde. Der Verlust Moskaus würde den sowjetischen Staat zwingen, sich schnell neu zu formieren oder sogar zu kollabieren, was die Möglichkeit eines schnellen Endes des Krieges eröffnete.

Adolf Hitler, Walther von Brauchitsch und Wilhelm Keitel vor einer Karte bei Besprechung in einem Eisenbahnwagen des Führerhauptquartiers

Von Bundesarchiv, Bild 183-L18678 / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5366054

Hitler selbst war ebenfalls von der Idee überzeugt, dass eine Niederlage der sowjetischen Regierung die Sowjetunion zum Zusammenbruch bringen würde. Doch in seinen Augen war damit nicht zwangsläufig die Eroberung Moskaus verbunden. Dies war eine der Hauptideen, die Hitler immer wieder äußerte.

3. Die Wiedererlangung der Initiative im Osten

Die Entscheidung, die Sommeroffensive 1942 (Unternehmen Blau) zu starten, war von der strategischen Absicht getragen, die Initiative im Osten zu behalten. Nach dem gescheiterten Winterangriff 1941/42 und den spürbaren logistischen Schwierigkeiten war es jedoch klar, dass ein erneuter Angriff auf Moskau vor allem in Verbindung mit einer großflächigen Mobilisierung und der Verfügbarkeit von Ressourcen viel länger vorbereitet werden müsste. Die Generäle des OKH befürworteten diese Strategie zunächst nicht, da die logistischen Probleme und das Scheitern der ersten Offensive sehr gut im Gedächtnis geblieben waren. Auch die sowjetische Mobilmachung und die Entstehung neuer Verteidigungslinien machten eine erneute Offensive auf Moskau besonders riskant. Der sowjetische Widerstand im Winter 1941 hatte gezeigt, dass der Einsatz von "Frühlingsoffensiven" möglicherweise effektiver wäre, jedoch in einem anderen geografischen Bereich als Moskau.

4. Fehlende langfristige Planung für den Süden

Eine der Hauptkritiken an Hitlers Entscheidung für Unternehmen Blau und die Offensive in den Kaukasusgebieten im Sommer 1942 war, dass dieser Plan nur unzureichend die Gesamtstrategie im Krieg gegen die Sowjetunion berücksichtigte. Im Gegensatz zur Einschätzung des OKH sah Hitler im Kaukasus die Hauptquelle für die Kriegsressourcen der Sowjetunion, vor allem Öl. Dies führte dazu, dass der südliche Angriff als vorrangiges Ziel betrachtet wurde, während Moskau und die Zentralfront in der militärischen Planung zurücktraten. Die Generäle des OKH hatten oft die Einschätzung geäußert, dass die Sicherung Moskaus als Ausgangspunkt für die Zerschlagung der gesamten sowjetischen Kriegsmaschinerie weiterhin von zentraler Bedeutung war. Zwar gab es auch innerhalb des OKH Befürworter der Kaukasus-Strategie, aber immer wieder wurden die militärischen Schwächen und die hohen Kosten einer neuen Offensive im Süden betont, ohne dass Moskau als strategisches Ziel aus den Augen verloren wurde.

Russland, Lagebesprechung mit Hitler

Von Bundesarchiv, Bild 101I-771-0366-02A / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5477768

5. Militärische Schwächen der Roten Armee

Ein weiterer Grund, der von den Generälen im OKH für einen erneuten Angriff auf Moskau ins Feld geführt wurde, war die Wahrnehmung der Schwäche der Roten Armee im Frühjahr 1942. Die sowjetischen Streitkräfte hatten nach den katastrophalen Kesselschlachten des Jahres 1941 enorme Verluste erlitten und auch die Erfolge des Winters 1941/42 waren mit einem großen Blutzoll und erheblichen Verlust an Material erkauft worden. Während die Rote Armee im Süden und im Kaukasus gegen die deutsche Offensive kämpfte, erschien die sowjetische Front im Zentrum instabil und geschwächt.

Die Generäle des OKH, vor allem diejenigen, die an der Ostfront kämpften, sahen eine Möglichkeit, diese Schwäche auszunutzen, indem sie die Wehrmacht mit einer konzentrierten Offensive auf Moskau zurück auf die Siegesstraße brachten. Moskau würde so – so die Überlegung – als Ausgangspunkt für eine entscheidende Zerschlagung der sowjetischen Armee dienen.

6. Fehlende Absprache zwischen den Führern

Ein weiteres Problem in den Diskussionen zwischen dem OKH, dem OKW und Adolf Hitler war das Fehlen einer kohärenten strategischen Vision für den gesamten Ostkrieg. Die Pläne für die Sommeroffensive 1942 unter „Unternehmen Blau“ beinhalteten schließlich die Stärkung der deutschen Präsenz im Süden und die Eroberung der Ölfelder im Kaukasus. Doch dieses Vorhaben war nicht aus einer umfassenden langfristigen Strategie entwickelt worden, sondern war vielmehr ein Stückwerk, das weder die Schwächen noch die wahren Stärken der Wehrmacht im Osten berücksichtigte. Das OKH war zunehmend der Meinung, dass die Front erst besser stabilisiert werden müsse, indem eine gezielte Neuoffensive auf Moskau geführt werden sollte.

General der Artillerie Franz Halder (l.) als Chef des Generalstabes des Heeres mit dem Oberbefehlshaber des Heeres, Generaloberst Walther von Brauchitsch

Von Bundesarchiv, Bild 183-H27722 / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5364076

Befürworter eines erneuten Angriffs auf Moskau im OKW und OKH

1. Meinung von Franz Halder (OKH)

Generaloberst Franz Halder, der bis 1942 Chef des Generalstabs des Heeres war, war ein Befürworter einer umfassenden Offensive auf Moskau, die er als strategisch notwendig ansah. Halder war ein erklärter Gegner der Strategie Hitlers, die auf eine Zersplitterung der Wehrmacht und die Eroberung des Kaukasus abzielte. Halder drängte auf eine Konzentration der Kräfte auf Moskau, da er der Ansicht war, dass nur ein vollständiger Sieg in der Hauptstadt die Rote Armee entscheidend schwächen würde. Halder war überzeugt, dass der Winter 1941/42 gezeigt hatte, dass Moskau ohne die vollständige Zerschlagung der sowjetischen Armee nicht zu erobern war. Er und andere Generäle hielten Moskau für einen strategischen Punkt, der nicht nur militärisch, sondern auch moralisch und politisch entscheidend war.

2. Meinung von Gerd von Rundstedt (OKW)

Generalfeldmarschall Gerd von Rundstedt, der als einer der erfahrensten Generäle in der Wehrmacht galt, hatte zwar ebenfalls Zweifel an der Entscheidung, die Offensive 1942 im Süden auf den Kaukasus auszurichten, betrachtete aber gleichzeitig Moskau als ebenfalls schwer fassbar und problematisch, ohne eine vollständige Vorbereitung. Rundstedt empfahl, eine Offensive nach Moskau zu verschieben, um auf günstige Zeitbedingungen zu warten, um den Druck der Roten Armee zu mindern und die richtige militärische Taktik zu finden.

Gerd von Rundstedt (links) mit Benito Mussolini und Adolf Hitler 1941 in Russland

Von Bundesarchiv, Bild 146-1987-121-09A / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5419443

Fazit

Die Diskussionen um einen erneuten Angriff auf Moskau innerhalb des OKH und OKW spiegeln eine tiefgreifende Meinungsverschiedenheit über die langfristige strategische Ausrichtung des Krieges im Osten wider. Die Entscheidung von Hitler, 1942 die Sommeroffensive in den Süden zu verlegen, und die dadurch verlorene Gelegenheit, sich erneut auf Moskau zu konzentrieren, war letztlich ein weiterer fataler Fehler in der Kriegsführung. Auch wenn viele hochrangige Generäle des OKH und OKW die Idee eines erneuten Angriffs auf Moskau befürworteten, wurde dieser Plan durch Hitlers persönliche Ideologie und Fehlentscheidungen überstimmt, was den Ausgang des Krieges maßgeblich beeinflusste.

Die Eroberung der Krim

Nach dem deutschen Angriff auf die Sowjetunion am 22. Juni 1941 war das Ziel der Heeresgruppe Süd unter Generalfeldmarschall Gerd von Rundstedt zunächst die Eroberung der Ukraine und des Donezbeckens. Die Halbinsel Krim lag dabei zunächst nicht im unmittelbaren Fokus des Angriffsplans. Doch ihre strategische Bedeutung wurde rasch deutlich:

Foto „Der Beginn des Krieges“- 31. Juli 1941, Krim ASSR, Kertsch - Geschichte Russlands in Fotografien

- Sewastopol, der Hauptstützpunkt der sowjetischen Schwarzmeerflotte, bedrohte die rumänischen Ölfelder in Ploiești, die für die deutsche Kriegswirtschaft lebenswichtig waren.

- Die Krim konnte als Ausgangspunkt für Luft- und Seeverbindungen über das Schwarze Meer und den Kaukasus dienen.

-Eine sowjetische Präsenz auf der Halbinsel blieb eine permanente Gefahr für die südliche Flanke der Heeresgruppe Süd.

Daher wurde im Spätsommer 1941 beschlossen, die Krim zu erobern und Sewastopol zu neutralisieren.

Kräfteverhältnisse und erste Planungen

Die Krim wurde zu dieser Zeit von der sowjetischen 51. Armee unter General F.I. Kusnezow verteidigt. Diese verfügte über mehrere Schützendivisionen, allerdings war ihre Kampfkraft durch schlechte Ausbildung, Munitionsmangel und unzureichende Führung begrenzt.

Auf deutscher Seite wurde die 11. Armee unter Generaloberst Erich von Manstein mit der Operation betraut. Ihre Hauptverbände waren:

XXX Armeekorps (u.a. 73. und 170. Infanteriedivision),

XXXXII. Armeekorps,

Unterstützung durch das rumänische Gebirgskorps,

und später Luftunterstützung durch das VIII. Fliegerkorps der Luftwaffe unter Generaloberst Wolfram von Richthofen.

Zudem spielte die Einsatzgruppe D der SS unter Otto Ohlendorf eine bedeutende Rolle bei der „Sicherung“ des rückwärtigen Raumes – mit mörderischen Konsequenzen für Juden, Kommunisten und andere Bevölkerungsgruppen.

Angriff über die Perekop-Landenge (Oktober 1941)

Der einzige Landzugang zur Krim war die Perekop-Landenge, eine nur wenige Kilometer breite, aber schwer befestigte Verbindung zwischen dem Festland der Ukraine und der Halbinsel. Die sowjetischen Truppen hatten hier eine mehrschichtige Verteidigung errichtet, darunter Panzergräben, Stacheldraht, Minenfelder und Maschinengewehrstellungen.

Karte der Landenge von Perekop

Die 11. Armee begann am 18. Oktober mit einer frontal geführten Offensive auf die Perekop-Stellung. Die Kämpfe wurden überaus heftig geführt. Deutsche Pioniere mussten unter schweren feindlichem Feuer Minen räumen und Drahtverhaue durchbrechen. Deutsche Sturzkampfbomber vom Typ Junkers Ju 87 Stuka der Luftwaffe flogen dabei zur Unterstützung gezielte Angriffe auf sowjetische Stellungen und Versorgungswege. Es kam dann zu blutigen Nahkämpfen mit Bajonetten und Flammenwerfern, insbesondere im sogenannten „Tatarengraben“, einer natürlichen Geländesenke, die stark verteidigt war. Erst nach mehreren Tagen schwerer Gefechte gelang es der Wehrmacht, die sowjetischen Verteidigungslinien zu durchbrechen. Tausende Rotarmisten gerieten in Gefangenschaft oder wurden getötet, viele andere zogen sich ungeordnet zurück.

Vormarsch über die Krim (Ende Oktober – Anfang November 1941)

Nach dem Durchbruch bei Perekop erfolgte der zügige Vormarsch über die Krim:

- Simferopol, die Hauptstadt der Krim, fiel am 1. November.

- Feodossija und Jalta wurden in den folgenden Tagen kampflos oder nach kurzem Widerstand besetzt.

In vielen Fällen hatten sich sowjetische Truppen vorzeitig zurückgezogen oder wurden unterwegs eingekesselt. Die deutsche Infanterie nutzte für ihren Vormarsch nur leicht gepanzerte Fahrzeuge, LKWs oder gar nur Pferdefuhrwerke, da es an Panzern mangelte. Dennoch war der Vormarsch rasch und effektiv. Ein Teil der sowjetischen Truppen, darunter etwa 25.000 Mann, zog sich in die schwer befestigte Hafenstadt Sewastopol zurück, die in den kommenden Monaten Ziel einer intensiven Belagerung werden sollte.

Zerstörter Hafen von Sevastopol zur Zeit der Belagerung der Stadt im zw. Weltkrieg.

Von Bundesarchiv, N 1603 Bild-121 / Horst Grund / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5441429

Die Lage in Sewastopol

Sewastopol war einer der am stärksten befestigten Punkte der Sowjetunion. Bereits seit den 1930er Jahren war die Stadt mit einem Ring aus Bunkeranlagen, Artilleriestellungen und unterirdischen Versorgungslinien umgeben worden. Die Stadt war durch die südliche Frontflotte und Teile der 51. Armee verteidigt. Die sowjetische Marine verfügte außerdem über schwere Küstenbatterien und Artillerie mit Kalibern bis zu 30,5 Zentimetern. Der Zugang über Land war zusätzlich durch natürliche Hindernisse und künstliche Verteidigungssysteme erschwert. Manstein begann mit der sofortigen Einkesselung und Belagerung Sewastopols, doch ein sofortiger Sturmangriff war unmöglich. Die Versorgungslage der Deutschen war viel zu angespannt und es mangelte zudem an schwerer Belagerungsartillerie.

Erste sowjetische Gegenoffensive (Dezember 1941)

Am 26. Dezember 1941 landeten sowjetische Truppen bei Kertsch und Feodossija an der Ostküste der Krim. Die Landung zwang die Deutschen, Kräfte von der Belagerung Sewastopols abzuziehen, um den Brückenkopf zu zerschlagen. Siehe dazu auch die folgenden Kapitel, in denen die Kämpfe auf der Krim detaillierter beschrieben werden.

Die Eroberung der Krim im Herbst 1941 war aus militärischer Sicht ein taktischer Erfolg der Wehrmacht – besonders angesichts der schwierigen Gelände- und Verteidigungsbedingungen an der Perekop-Landenge. Doch sie wurde nicht vollständig abgeschlossen, da Sewastopol standhielt und sowjetische Gegenangriffe eine sofortige Besetzung der ganzen Halbinsel verhinderten.

Die Schlacht um die Kertsch-Halbinsel

Die Schlacht um die Halbinsel Kertsch, die mit der sowjetischen Landungsoperation Kertsch-Feodossija begann und mit der deutschen Operation Trappenjagd endete, war eine Schlacht des Zweiten Weltkriegs zwischen Erich von Mansteins deutscher und rumänischer 11. Armee und den sowjetischen Krimfront-Streitkräften auf der Halbinsel Kertsch im östlichen Teil der Krimhalbinsel. Sie begann am 26. Dezember 1941 mit einer amphibischen Landungsoperation zweier sowjetischer Armeen, die die Belagerung von Sewastopol durchbrechen sollten. Die Achsenmächte hielten zunächst den sowjetischen Brückenkopf den ganzen Winter über in Schach und unterbrachen dessen Versorgungslinien auf dem Seeweg durch Luftangriffe. Von Januar bis April startete die Krimfront wiederholt Offensiven gegen die 11. Armee, die jedoch alle mit schweren Verlusten scheiterten. Die Rote Armee verlor bei den Angriffen 352.000 Mann, während die Achsenmächte „lediglich“ 24.120 Verluste zu verzeichnen hatten. Die überlegene Feuerkraft der deutschen Artillerie war maßgeblich für die verheerende sowjetische Niederlage verantwortlich.

Am 8. Mai 1942 starteten die Achsenmächte eine groß angelegte Gegenoffensive mit dem Codenamen „Trappenjagd”, die um den 19. Mai 1942 mit der Niederlage der sowjetischen Verteidigungskräfte endete. Manstein setzte eine große Konzentration von Luftstreitkräften, schwer bewaffnete Infanteriedivisionen, konzentrierte Artillerie-Bombardements und amphibische Angriffe ein, um die sowjetische Front im südlichen Teil innerhalb von etwas mehr als drei Stunden zu durchbrechen, mit der 22. Panzerdivision nach Norden vorzustoßen, um die sowjetische 51. Armee am 10. Mai zu umzingeln und am 11. Mai zu vernichten. Die Überreste der 44. und 47. Armee wurden bis nach Kertsch verfolgt, wo die letzten organisierten sowjetischen Widerstandsnester bis zum 19. Mai besiegt wurden.

Deutsche Bombardierung der Halbinsel Kertsch

Das entscheidende Element für den deutschen Sieg war die Luftangriffskampagne gegen die Krimfront durch Wolfram von Richthofens 800 Flugzeuge des VIII. Fliegerkorps, das durchschnittlich 1.500 Einsätze pro Tag zur Unterstützung der Trappenjagd flog und ständig sowjetische Feldstellungen, Panzereinheiten, Truppenkolonnen, Sanitätsschiffe, Flugplätze und Versorgungslinien angriff. Deutsche Bomber setzten auch bis zu 6.000 Kanister mit SD-2-Antipersonen-Streumunition ein, um Massen von fliehenden sowjetischen Infanteristen zu töten.

Mansteins zahlenmäßig unterlegene 11. Armee erlitt 7.588 Verluste, während die Krimfront 176.566 Mann, 258 Panzer, 1.133 Artilleriegeschütze und 315 Flugzeuge in drei Armeen mit einundzwanzig Divisionen verlor. Die Gesamtverluste der Sowjets während der fünfmonatigen Schlacht beliefen sich auf 570.000 Mann, während die Verluste der Achsenmächte 38.000 betrugen. Die Trappenjagd war eine der Schlachten unmittelbar vor der deutschen Sommeroffensive (Fall Blau). Ihr erfolgreicher Abschluss ermöglichte es den Achsenmächten, ihre Kräfte auf Sewastopol zu konzentrieren, das innerhalb von sechs Wochen erobert wurde. Die Halbinsel Kertsch diente später den deutschen Streitkräften als Sprungbrett, um am 2. September 1942 während der Operation Blücher II, einem Teil des deutschen Vorstoßes zur Eroberung der Ölfelder im Kaukasus, die Straße von Kertsch zu überqueren.

Vorspiel

Am 8. Dezember 1941 befahl die sowjetische Oberkommandozentrale Stawka der Transkaukasischen Front unter Generalleutnant Dmitri Koslow, mit der Planung einer Großoffensive zu beginnen, um die Straße von Kertsch zu überqueren, sich mit der in Sewastopol verschanzten sowjetischen Separaten Küstenarmee zu verbinden und damit die Krim von den Deutschen zu befreien. Die ehrgeizige Operation, die erste große amphibische Operation in der Geschichte der Sowjetunion, basierte auf der Überzeugung des sowjetischen Diktators Josef Stalin, dass der Zusammenbruch der deutschen Wehrmacht unmittelbar bevorstehe. Der Plan wurde vom Stabschef der Transkaukasischen Front, Generalmajor Fjodor Tolbukhin, ausgearbeitet.