Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: epubli

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

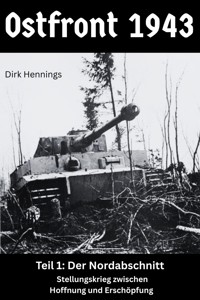

OSTFRONT 1943 Teil 1: Der Nordabschnitt: Stellungskrieg zwischen Hoffnung und Erschöpfung Während der Süd- und Mittelabschnitt der Ostfront 1943 Schauplatz gigantischer Offensiven und strategischer Wendepunkte wurde, verlief der Krieg im Norden wesentlich statischer – jedoch nicht minder erbittert. Im Raum zwischen Leningrad, dem Ladogasee, Nowgorod und der finnischen Grenze blieb die militärische Lage geprägt von einem zermürbenden Stellungskrieg, in dem sich zwei grundverschiedene Strategien gegenüberstanden: Einerseits die Rote Armee, entschlossen, die deutsche Belagerung Leningrads zu brechen und die Wehrmacht aus dem Raum südlich des Ladogasees und um Nowgorod zu vertreiben; andererseits die deutsche Heeresgruppe Nord, bemüht, ihre langen Versorgungswege zu sichern, die sowjetischen Kräfte auszubluten – und zugleich gegen eine wachsende Partisanenbewegung im rückwärtigen Raum zu kämpfen. Dieses Werk analysiert die militärischen Operationen beim Kampf um Leningrad und die anderen Offensiven im Norden der Ostfront. Detaillierte Beschreibungen, umfangreiches zeitgenössisches Bild- und Kartenmaterial zeichnen ein eindringliches Bild der militärischen Realität an der nördlichen Ostfront im Jahr 1943. Umfang: 117 Seiten

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 85

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

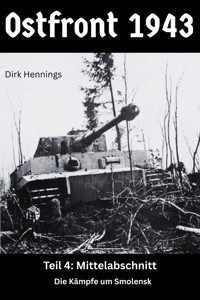

Ostfront 1943

Teil 1: Der Nordabschnitt: Stellungskrieg zwischen Hoffnung und Erschöpfung

IMPRESSUM:

Dirk Hennings

c/o IP-Management #4887

Ludwig-Erhard-Str. 1820459 Hamburg

Coverbild: Bundesarchiv, Bild 146-1981-071-07A / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5419236

Einleitung

Während der Süd- und Mittelabschnitt der Ostfront 1943 Schauplatz gigantischer Offensiven und strategischer Wendepunkte wurde, verlief der Krieg im Norden wesentlich statischer – jedoch nicht minder erbittert. Im Raum zwischen Leningrad, dem Ladogasee, Nowgorod und der finnischen Grenze blieb die militärische Lage geprägt von einem zermürbenden Stellungskrieg, in dem sich zwei grundverschiedene Strategien gegenüberstanden: Auf der einen Seite die Rote Armee, entschlossen, die deutsche Belagerung Leningrads zu brechen und ihre Truppen aus dem Raum südlich des Ladogasees und um Nowgorod zu vertreiben; auf der anderen Seite die deutsche Heeresgruppe Nord, bemüht, ihre langen Versorgungswege zu sichern, die sowjetischen Kräfte auszubluten – und zugleich gegen eine wachsende Partisanenbewegung im rückwärtigen Raum zu kämpfen.

Die strategische Ausgangslage zu Beginn des Jahres

Seit September 1941 stand Leningrad unter einer brutalen Belagerung, die millionenfaches Leid über die Zivilbevölkerung gebracht hatte. Die Stadt war von deutschen und finnischen Truppen fast vollständig eingeschlossen. Zwar konnte durch die Eisstraße über den zugefrorenen Ladogasee – die sogenannte „Straße des Lebens“ – notdürftig Nachschub geliefert werden, doch die Bedingungen blieben katastrophal. Die Belagerung war nicht nur militärisch motiviert, sondern Teil eines gezielten Aushungerungsplans der nationalsozialistischen Führung, der den vollständigen Zusammenbruch der Verteidiger herbeiführen sollte.

Deutscher Panzer III

Doch im Winter 1942/43 zeichnete sich eine Veränderung ab. Während im Süden der sowjetische Sieg bei Stalingrad die strategische Initiative auf die Seite der Roten Armee gebracht hatte, bereiteten die Leningrader und Wolchow-Front im Norden eine groß angelegte Operation vor: Ziel war es, einen Korridor zur eingekesselten Stadt zu schlagen und damit erstmals seit 16 Monaten einen stabilen Landweg nach Leningrad zu eröffnen.

Operation Iskra – der erste Durchbruch

Am 12. Januar 1943 begann die Operation Iskra („Funke“), ein koordinierter Angriff der sowjetischen Leningrader und Wolchow-Front südlich des Ladogasees im Raum Schlüsselburg. Der Plan sah vor, von beiden Seiten die schmale Frontlinie der deutschen 18. Armee einzudrücken, um einen schmalen Verbindungskorridor zur Stadt zu schaffen. Nach heftigen Kämpfen gelang es den sowjetischen Truppen am 18. Januar, die Front zu durchstoßen und sich zu vereinigen. Damit war die Blockade erstmals durchbrochen, wenn auch nur in einem zehn Kilometer breiten Streifen. Trotzdem war dieser Erfolg von strategischer Bedeutung: Über die neue Verbindung wurde rasch eine Eisenbahnlinie errichtet, die ab Februar 1943 wieder regelmäßige Transporte nach Leningrad ermöglichte. Damit war die völlige Isolation der Stadt beendet – wenn auch die Belagerung im militärischen Sinne noch bis Januar 1944 andauern sollte.

General Eduard Dietl (im Mantel) mit einem Bataillon von Gebirgsjägern an der finnischen Front.

Scheitern der großen Offensiven

Gestärkt durch diesen Teilerfolg, versuchte die sowjetische Führung, die deutsche Heeresgruppe Nord weiter zurückzudrängen. Unter dem Codenamen „Operation Polarstern“ begann im Februar eine groß angelegte Offensive, die nicht nur das Ziel hatte, die Linien bei Schlüsselburg weiter aufzureißen, sondern die gesamte Heeresgruppe Nord zu zerschlagen. Gleichzeitig wurde auch im Raum Demjansk und südlich des Ilmensees angegriffen.

Doch diese Offensiven gerieten rasch ins Stocken. Die Wehrmacht hatte gut ausgebaute Stellungen und nutzte das schwierige Gelände mit Sümpfen, Wäldern und gefrorenen Flächen effektiv zur Verteidigung. Die Verluste auf sowjetischer Seite waren erheblich, ohne dass entscheidende Durchbrüche erzielt wurden. In der Folge entschloss sich das deutsche Oberkommando, den gefährdeten Frontvorsprung von Demjansk freiwillig aufzugeben. Diese „Operation Ziethen“ (Februar–März 1943) ermöglichte der 16. Armee eine Verkürzung ihrer Linien – ein klassisches Beispiel für den deutschen Versuch, durch operative Rückzüge Kräfte zu bündeln.

Der zermürbende Stellungskrieg und der Kampf im Hinterland

Trotz der Rücknahme einzelner Frontvorsprünge blieb die deutsche Position im Norden das gesamte Jahr über relativ stabil. Die Wehrmacht setzte auf gut ausgebaute Verteidigungsstellungen, taktische Rückzüge und die gezielte Nutzung von Reserven. Gleichzeitig jedoch wurde der Nachschub zur Belastungsprobe. Die langen Wege, das schlechte Wetter und die zunehmenden Angriffe sowjetischer Partisanen zwangen die Heeresgruppe Nord zu einem enormen Aufwand an Sicherungstruppen. Insbesondere im Raum Pskow, Nowgorod und nördlich des Ilmensees operierten starke Partisanenverbände, die Nachschublinien unterbrachen, Brücken sprengten und deutschen Einheiten erhebliche Verluste zufügten.

Gleichzeitig litt auch die Zivilbevölkerung unter der Besatzungsherrschaft. Repressalien, Erschießungen und „Säuberungsaktionen“ gegen vermeintliche Unterstützer der Partisanen gehörten zur alltäglichen Realität in den besetzten Gebieten.

Evakuierung der deutschen Truppen aus dem Brückenkopf bei Demjansk. Die Versorgungskonvois bewegen sich im Tal des Flusses Poli vorwärts.

Die finnische Front – ein eingefrorener Krieg

Im äußersten Norden, an der finnischen Grenze und in Karelien, blieb die Front 1943 dagegen nahezu unbewegt. Die finnischen Streitkräfte, seit 1941 als „Waffenbrüder“ Deutschlands im Krieg, hielten ihre Stellungen nördlich des Ladogasees und bei Wyborg, ohne größere Offensiven zu unternehmen. Zwar drängte Hitler auf eine aktivere Rolle Finnlands, doch Helsinki war zunehmend kriegsmüde und verfolgte eher defensive Ziele. Die Rote Armee wiederum vermied größere Operationen in diesem Raum, da der Schwerpunkt auf den Kämpfen um Leningrad und in der Ukraine lag.

General Walther Model (im Mantel) im Gespräch mit der Besatzung eines selbstfahrenden Geschützes StuG III Ausf G an der Ostfront. Soldaten in Winterkleidung.

Ausblick – der lange Atem des Nordens

Auch wenn der Nordabschnitt 1943 nicht die dramatischen Wendepunkte und spektakulären Operationen wie im Süden aufwies, so war er doch von großer strategischer und symbolischer Bedeutung. Die Teilbefreiung Leningrads durch Operation Iskra bedeutete einen ersten psychologischen Durchbruch und war ein wichtiges Signal für die sowjetische Bevölkerung. Gleichzeitig zeigte sich, wie schwer es war, die gut verteidigten deutschen Linien im Norden zu durchbrechen.

Für die Wehrmacht wurde die Lage zunehmend problematisch: Zwar konnte die Heeresgruppe Nord ihre Front zunächst halten, doch die langfristige Aussicht, in einer statischen Defensive bei gleichzeitiger Überdehnung zu verharren, wies bereits auf die strukturellen Schwächen der deutschen Ostfront hin. Die Initiative hatte längst die Rote Armee übernommen – und im Jahr 1944 sollte sich dies auch im Norden endgültig niederschlagen.

Die Schlacht von Welikije Luki

Die Schlacht von Welikije Luki, auch Weliki-Luki-Offensive genannt, begann mit dem Angriff der Truppen der Kalinin-Front der Roten Armee auf die 3. Panzerarmee der Wehrmacht während der Winterkampagne 1942–1943 mit dem Ziel, die russische Stadt Velikiye Luki zu erobern. Dies war ein Teil der nördlichen Zange der strategischen Offensive von Rzhev-Sychevka (Operation Mars).

Manchmal wurde diese Operation auch als „das kleine Stalingrad des Nordens” bezeichnet. Die sowjetischen Streitkräfte umzingelten die Stadt bereits am 27. November 1942, konnten jedoch weder gegen die weiter westlich gelegenen deutschen Einheiten nennenswerte Fortschritte erzielen, noch eine wichtige Eisenbahnlinie nach Leningrad zurückerobern. Die deutsche Garnison in der Stadt erhielt den Befehl, bis zum Eintreffen von Verstärkung durchzuhalten und eine konzertierte Verteidigung aufzubauen. Wie schon in Stalingrad gelang es den Deutschen trotz wiederholter Entsatzangriffe nicht, die Stadt zu erreichen, und die Garnison kapitulierte schließlich am 16. Januar 1943.

Hintergrund

Im Rahmen der Operation Barbarossa eroberte die deutsche Armee am 19. Juli 1941 Welikije Luki , musste sich jedoch am nächsten Tag aufgrund sowjetischer Gegenangriffe, die die Kommunikationslinien an mehreren Stellen unterbrachen, wieder zurückziehen. Ende August wurde ein neuer Angriff gestartet, und die Stadt wurde am 26. August 1941 zurückerobert.

Die Stadt hatte aufgrund der westlich der Stadt bei Novosokolniki verlaufenden Nord-Süd Hauptbahnstrecke sowie des eigenen Schienennetzes der Stadt nach Witebsk und der Brücken über den Lovat-Fluss einen großen strategischen Wert. Nach ihrer Einnahme und nachdem die deutsche Offensive im Winter an Schwung verloren hatte, wurde das Gebiet befestigt. Sumpfiges Gelände erstreckte sich vom nördlichen Rand der Stadt bis zum Peipussee, der von der deutschen 16. Feldarmee verteidigt wurde, was Operationen in der Region um die Stadt für beide Seiten erschwerte. Anstatt eine solide „Front” in diesem Gebiet aufrechtzuerhalten, errichteten die Deutschen eine Reihe von dünn besetzten Außenposten nördlich und südlich der Stadt.

Sowjetische Gegenangriffe während der Winterkampagne 1941–1942, insbesondere die Schlachten von Rschew südlich der Stadt, bildeten einen großen Vorsprung in den deutschen Linien. Welikije Luki lag genau am westlichen Rand des ursprünglichen Vormarsches und war für die Sowjets ebenso strategisch wichtig wie für die Deutschen. Die Stadt dominierte die Region und war daher ein natürlicher Ort für Kämpfe, da sie die Möglichkeit bot, die deutschen Brücken über den Lovat zu zerstören und den Deutschen die Nutzung der Eisenbahnlinie zu verwehren, die die Verbindung zwischen den Heeresgruppen Nord und Mitte sicherstellte. Solange die deutsche Armee beide Eisenbahnknotenpunkte in Velikiye Luki und Rzhev besetzte, konnte die Rote Armee ihre Truppen an der Nordseite des massiven Rzhev-Salientes nicht zuverlässig verstärken oder versorgen.

Sowjetische Soldaten untersuchen zerstörte deutsche Panzer III und IV in den Trümmern von Velikiye Luki.

Aufgrund ihrer strategischen Bedeutung befestigten die Deutschen die Stadt im Laufe des Jahres 1942 stark.

Einkesselung der deutschen Truppen

Die Sowjets führten häufig Überfälle auf das von den Deutschen gehaltene Gebiet um die Stadt herum durch, und die Stadt konnte daher nur mit Panzerzügen versorgt werden.

Sowjetische Offensive

Die sowjetische Offensive zur Rückeroberung der Stadt wurde Mitte November 1942 mit Truppen der 3. und 4. Stoßarmee sowie der 3. Luftarmee vorbereitet. Die Stadt selbst wurde von der 83. Infanteriedivision unter dem Kommando von Generalleutnant Theodor Scherer verteidigt, die Linien im Süden wurden von der 3. Gebirgsdivision gehalten und die Front im Norden von der 5. Gebirgsdivision. Die Stadt selbst war mit umfangreichen Verteidigungsanlagen ausgestattet und wurde von einem ganzen Regiment der 83. Division und anderen Truppen mit insgesamt etwa 7.000 Mann besetzt.

Einkreisung der deutschen Streitkräfte