Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: epubli

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

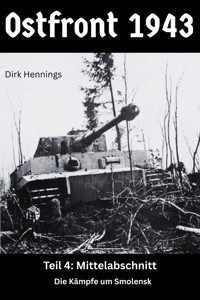

OSTFRONT 1942 Teil 4: Die Schlacht um Stalingrad –der Wendepunkt des Krieges Die Schlacht von Stalingrad ist eine der bekanntesten Schlachten des Zweiten Weltkriegs. Die Vernichtung der deutschen 6. Armee und verbündeter Truppen im Winter 1942/1943 gilt als psychologischer Wendepunkt des im Juni 1941 vom Deutschen Reich begonnenen Deutsch-Sowjetischen Krieges. Der Industriestandort Stalingrad war ursprünglich ein operatives Ziel der deutschen Kriegführung und sollte als Ausgangspunkt für den eigentlichen Vorstoß in den Kaukasus dienen. Nach dem deutschen Angriff auf die Stadt im Spätsommer 1942 wurden in Folge einer sowjetischen Gegenoffensive im November bis zu 300.000 Soldaten der Wehrmacht und ihrer Verbündeten von der Roten Armee eingekesselt. Obwohl die Lage der nur unzureichend versorgten Soldaten im Kessel aussichtslos war, bestanden Hitler und die militärische Führung auf einer Fortführung der verlustreichen Kämpfe. Die meisten Soldaten stellten Ende Januar/Anfang Februar 1943 zum Teil auf Befehl, zum Teil aus Material- und Nahrungsmangel die Kampfhandlungen ein und gingen in Kriegsgefangenschaft, ohne dass es zu einer offiziellen Kapitulation kam. Dieses Werk analysiert die militärischen Operationen beim Kampf um Stalingrad. Es beinhaltet die Angriffe der 6. Armee auf die Stadt ab dem Sommer 1942 und beschreibt detailliert die verbissenen Kämpfe um die einzelnen Stadtbezirke. Das Buch widmet sich ferner den sowjetischen Operationen, die erst zur Einkesselung und dann zur Vernichtung der 6. Armee und den mit ihr eingeschlossenen Achsentruppen führte Detaillierte Beschreibungen, umfangreiches zeitgenössisches Bild- und Kartenmaterial zeichnen ein eindringliches Bild der militärischen Realität an der südlichen Ostfront in der zweiten Jahreshälfte 1942. Umfang: 248 Seiten

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 163

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Ostfront 1942

Teil 4: Die Schlacht um Stalingrad –der Wendepunkt des Krieges

IMPRESSUM:

Dirk Hennings

c/o IP-Management #4887

Ludwig-Erhard-Str. 1820459 Hamburg

Die Kesselschlacht bei Kalatsch

Die Kesselschlacht bei Kalatsch vom 25. Juli bis 11. August 1942 war ein Teil der Kämpfe im Donbogen während der deutschen Sommeroffensive 1942 im Süden der Ostfront. Sie führte zu einem kleineren Erfolg der deutschen 6. Armee (Heeresgruppe B) auf ihrem Vormarsch nach Stalingrad.

Hintergrund

Die Winteroffensive 1941/42 der Roten Armee wurde von der Wehrmacht unter enormen Verlusten aufgehalten und die Ostfront stabilisiert. Im Rahmen einer deutschen Gegenoffensive während der Schlacht bei Charkow wurden im Mai 240.000 Rotarmisten gefangen genommen. Im Vorfeld der geplanten deutschen Sommeroffensive im Süden der Ostfront wurde unter anderem auch die Halbinsel Krim inklusive der belagerten Festung Sewastopol vollständig eingenommen. Mit dem Ziel, den Weg nach Stalingrad und den Kaukasus freizumachen, sollte nun der Donbogen erobert werden.

Die am 28. Juni begonnene Sommeroffensive der Heeresgruppe Süd unter dem Decknamen „Fall Blau“ zielte auf die Sicherung der Erdölvorkommen im Kaukasusvorland und die Eroberung Stalingrads an der Wolga. Um diese beiden Ziele gleichzeitig verfolgen zu können, wurde die Heeresgruppe Süd Anfang Juli in die Heeresgruppen A und B aufgeteilt. Die der Heeresgruppe B unterstellte 6. Armee unter General der Panzertruppe Friedrich Paulus erhielt den Befehl, den Vormarschweg im Donez-Gebiet freizukämpfen, während andere Teile der Heeresgruppe den wichtigen Knotenpunkt Woronesch einnahmen.

Karte des deutschen (blauen) Angriffs im August 1942, der die sowjetische (rote) 62. Armee in der Schlacht von Kalatsch umzingelte.

By ShadeOfGrey - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4043044

Da Hitler angesichts der Weite des geplanten Operationsgebietes Nachschubprobleme befürchtete, ordnete er an, dass, anstelle der weiträumigen Umfassungsoperationen des Jahres 1941 mit großen Kesselbildungen, diesmal mittels kleiner Kessel operiert werden sollte. Infolge des raschen und geordneten Rückzugs der Roten Armee waren die Gebiete der zwei kleinen Kessel beinahe leer. Hinzu kam, dass die deutschen Verbände für eine Eroberung des stark verteidigten Woronesch letztlich unzureichend waren.

Von Bundesarchiv, Bild 101I-216-0417-26 / Dieck / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=39937163

Daher blieb die wichtige Nord-Süd-Verbindung am östlichen Stadtrand weiterhin unter sowjetischer Kontrolle. Die späteren Truppenverschiebungen der sowjetischen Streitkräfte, welche schließlich die von rumänischen und italienischen Verbänden gedeckte Nordflanke der deutschen Front zerschlugen, wurden dadurch ermöglicht.

Die Kesselschlacht

Die 6. Armee näherte sich Ende Juli 1942 dem Scheitelpunkt der Donschleife bei Kalatsch am Don, etwa 85 km westlich von Stalingrad. Das sowjetische Oberkommando entschied sich, die Donübergänge in diesem Gebiet zu verteidigen und konzentrierte seine Truppen, die neu aufgestellte sowjetische 1. Panzerarmee, die 62. Armee und der rechte Flügel der 64. Armee von der Stalingrader Front, im hügeligen Gelände westlich von Kalatsch. Wegen des ab 23. Juli beginnenden sowjetischen Widerstandes sowie wegen Mangels an Betriebsstoff lag die 6. Armee für volle zwei Wochen fest.

Sowjetische Gegenangriffe

Die 16. deutsche Panzer-Division wurde am 23. Juli bei Kisilew von fast 200 Panzern angegriffen, die um Perelasowskij versammelte 113. Infanterie-Division musste vor sowjetischen Truppen, die ebenfalls von Panzern unterstützt wurde, in Verteidigung übergehen. Weiter nördlich konnte das XIV. Panzerkorps mit der 3. und 60. motorisierten Division in die Gegend 25 km nördlich von Kalatsch durchdringen, geriet dann aber ebenfalls in schwersten Abwehrkampf und musste sich in den Raum Lipologowskij zurückziehen.

Im Don-Bogen war das XI. Armeekorps mit der 100. Jäger-Division bis südlich von Kletskaja vorangekommen. Am 25. Juli konnte die Rote Armee die Rückzugslinie des XIV. Panzerkorps abschneiden, die deutsche Vorhut musste sich zurückziehen. Nur die massierte Unterstützung und die Notversorgung durch Einsatz des VIII. Fliegerkorps (General Martin Fiebig) konnte die schwer ringende Erdtruppe vor der Einkesselung retten. Am folgenden Tag konnte südlich des Tschir das über Morosowskaja herankommende LI. Armeekorps mit der 71. Infanterie-Division den Don bei Nischne-Tschirskaja erreichen und mit der 297. Infanterie-Division den Tschir ostwärts der Liska-Mündung überschreiten.

Panzerspähwagen (Lt. Detmar Philippi) des Panzergrenadier-Regiments 64 beim Vormarsch zum Don

Am Morgen des 27. Juli erhielten die russische 214. Schützendivision und die 154. Marine-Schützenbrigade von General Tschuikow den Befehl, sich vom Fluss Solonaja zurückzuziehen und dann das Westufer zwischen Tschir und Don zu verteidigten. Dem LI. Armeekorps gelang es derweil, die Verteidigungsfront der 62. Armee zu durchbrechen und bei Werchne-Businowskaja zu konzentrieren. Die ganze Stabilität des mittleren Sektors der Stalingrader Front drohte nun mit der Einkesselung der 62. Armee einzustürzen.

Woronesch, Leninplatz, 1943

Die russische 64. Armee wurde beauftragt, den deutschen Durchbruch am Westufer des Tschirs zu lokalisieren und durch Gegenstöße der 112. Schützendivision zu verhindern, dass der Gegner das Ostufer erreichen könnte. Der Divisionskommandeur Oberst I. P. Sologub setzte seinen Schwerpunkt jedoch falsch und gab den deutschen Verbänden damit die Möglichkeit, das Westufer des Don in der Nähe des Dorfes Werchne-Tschirskaja zu erreichen. Das Hauptquartier der Armee konnte nur noch den Befehl zur Korrektur des Fehlers geben, als es von der falschen Entscheidung des Divisionskommandanten erfuhr.

Es folgten hartnäckige Kämpfe, besonders starker deutscher Druck lastete auf der sowjetischen 214. Schützendivision und der 154. Marine-Schützenbrigade, die die Einkreisung der 62. Armee zu verhindern suchten und die Don-Übergänge zu sichern hatten. Die deutsche Luftaufklärung stellte im westlichen Don-Brückenkopf von Kalatsch über 300 sowjetische Panzer fest, die bei Skworin begannen, das XIV. Panzerkorps an der Südflanke anzugreifen. Das Eingreifen des VIII. Armeekorps, das daraufhin über Businowka nach Osten vorging, kämpfte an diesem Tag die Versorgungslinie des Panzerkorps frei. Am 28. Juli musste General von Seydlitz das bereits gewonnene Dorf Werchne Tschirskaja wegen feindlicher Panzerangriffen wieder aufgeben; nördlich davon lag die 44. Infanterie-Division am nördlichen Ufer des Tschir fest.

Südlich des Tschir traf rechtzeitig das XXIV. Panzerkorps mit der 24. Panzer-Division vor Werchne Tschirskaja ein und entlastete das LI. Armeekorps, das den eigenen Schwerpunkt nach Norden verlagerte. Die im Westen bei Kalmykow angelangte 384. Infanterie-Division wurde durch überlegene Panzerkräfte mehrere Kilometer nach Norden zurückgedrängt. Am nördlichen Abschnitt wurde der sowjetische Don-Brückenkopf bei Serafimowitsch durch ein Infanterieregiment der 305. Infanterie-Division im ersten Anlauf genommen und an das nachgezogene XVII. Armeekorps (vorerst mit italienischer 3. Division „Celere“) übergeben.

Von Bundesarchiv, Bild 101I-216-0401-25 / Dieck / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5410396

Gegen die aus dem Don-Bogen zwischen Kletskaja und Golubinskaja angreifende sowjetische 4. Panzerarmee (General Krjutschonkin) baute das VIII. Armeekorps mit der 376., der 305., 113. und 384. Infanterie-Division allmählich eine neue Front nach Osten auf. Die Ankunft der 389. Infanterie-Division bei Manoilin verstärkte die 100. Jäger-Division bei den Abwehrkämpfen im Raum Businowka. Die von General Paulus angestrebte Umfassung über die zwischen den Tschir und den Don angreifende sowjetische 62. Armee zeichnete sich bereits ab.

Ausklang der Kämpfe

Am 4. August hatten im Süden die Angriffsspitzen der nach Nordosten gerichteten deutschen 4. Panzerarmee (14. Panzer-Division und 29. mot. Infanterie-Division) den Aksai-Abschnitt erreicht und bedrohten die tiefe offene Flanke der sowjetischen Verteidigung (51. Armee) von Stalingrad. Nachdem es den Deutschen gelungen war, die Bahnstrecke Lissitschansk-Millerowo herzurichten, waren die Transportkolonnen nicht mehr auf die weit längere Entfernung von Charkow angewiesen. Bis 6. August waren die Vorräte der 6. Armee an Munition und an Betriebsstoff wieder aufgefüllt; das Oberkommando der Wehrmacht befahl Paulus zur Einkesselung anzusetzen.

Ein deutscher Panzer PzKpfw 38 (t) Ausf E/F fährt über einen Durchgang in einem Panzergraben

Für den 7. August befahl Paulus den Angriff: Von Süden hatte das XXIV. Panzerkorps (mit 151 Panzern) vom Unterlauf des Tschir nach Norden und das XIV. Panzerkorps (mit 191 Panzern) aus dem Raum nordwestlich von Kalatsch nach Süden durchzubrechen und die dadurch eingeschlossenen Feindkräfte den Rückzug über den Don abschneiden. Das XI. Armeekorps hatte einen Ausbruch des Feindes nach Nordwesten zu verhindern, das VIII. Armeekorps die Nordostflanke zu sichern. Im Südwesten hatte die 44. Infanterie-Division den Kessel gegen den Dobrinka-Abschnitt einzuengen.

Die 24. Panzerdivision, der die 76. Infanterie-Division nachfolgte, erreichte die Höhen 12 km nördlich von Rytschow. Westlich davon begleitete die 297. Infanterie-Division das Vorgehen und drang in Buratskij ein. Von Norden gelang der 16. Panzerdivision bei weit stärkerer Abwehr seitens der Sowjets der Durchbruch östlich des Liska-Abschnittes auf Ostrow. Gegen 15 Uhr erreichte der nördliche Zangenarm die Höhen 6 km westlich von Kalatsch. Die 60. motorisierte Division drang über Skowrin nach Südwesten vor, während die 3. mot. Division gegenüber eingegrabenen Panzern nicht vorwärts kam. Das VIII. Fliegerkorps leistete den beiden Panzer-Korps wertvolle Unterstützung aus der Luft. Starke sowjetische Gegenangriffe aus dem Don-Vorsprung von Kletskaja durch die sowjetische 21. Armee in den Rücken der deutschen 6. Armee wurden rechtzeitig von der vorübergehend Paulus zugeteilten 22. Panzer-Division eingedämmt.

Am Morgen des 8. August trafen sich die Panzerspitzen der 16. und 24. Panzer-Division planmäßig auf den Höhen westlich von Kalatsch. Der Ring um die sowjetische 1. Panzerarmee und 62. Armee war geschlossen. Bis zum 11. August kapitulierten nach deutschen Angaben 57.000 Rotarmisten. Walther von Seydlitz berichtet, dass auf dem Schlachtfeld an die 100 abgeschossene schwere und schwerste sowjetische Panzer standen, die von weitem wie eine riesige Elefantenherde aussahen. Viele waren nur geringfügig beschädigt. Sie fielen jedoch durch die Gegenoffensive bei Stalingrad wieder in die Hände der Roten Armee.

Eine Kolonne deutscher Panzer PzKpfw III Ausf J mit KwK L/60-Kanonen vom Kaliber 50 mm auf einem Feldweg am Don.

Folgen

Die Kesselschlacht von Kalatsch bot die Voraussetzung für den anschließenden deutschen Angriff auf Stalingrad. Die Rote Armee gewann aber durch ihren Widerstand wertvolle 18 Tage und nutzte sie zum Ausbau der noch unzureichenden Verteidigung von Stalingrad. Die 6. Armee bildete bei Kalatsch einen starken Brückenkopf über den Don; das letzte Hindernis vor Stalingrad war mit zwei Wochen Verspätung überwunden. So wurde Stalingrad durch die letzte erfolgreiche Kesselschlacht der Wehrmacht erst am 23. August erreicht.

Paulus erfolgreiches Vorgehen steigerte seinen Ruhm als Taktiker, und letztmals gab man sich auf deutscher Seite Hoffnungen auf einen baldigen sowjetischen Zusammenbruch hin, obwohl die Zahl der in Gefangenschaft geratener Rotarmisten relativ gering war, weil die Rote Armee den Vorstoß der 6. Armee nicht aufhalten, sondern nur kurzzeitig stören sollte. Diese Taktik ermöglichte somit den Ausbau der sowjetischen Verteidigung in Stalingrad.

Die Schlacht von Stalingrad / Einleitung

Die Schlacht von Stalingrad ist eine der bekanntesten Schlachten des Zweiten Weltkriegs. Die Vernichtung der deutschen 6. Armee und verbündeter Truppen im Winter 1942/1943 gilt als psychologischer Wendepunkt des im Juni 1941 vom Deutschen Reich begonnenen Deutsch-Sowjetischen Krieges.

Von User:Gdr - Eigenes Werk information from Overy, Richard (2019) World War II Map by Map, DK, S. 148−150 ISBN: 9780241358719., CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=443854

Der Industriestandort Stalingrad war ursprünglich ein operatives Ziel der deutschen Kriegführung und sollte als Ausgangspunkt für den eigentlichen Vorstoß in den Kaukasus dienen. Nach dem deutschen Angriff auf die Stadt im Spätsommer 1942 wurden in Folge einer sowjetischen Gegenoffensive im November bis zu 300.000 Soldaten der Wehrmacht und ihrer Verbündeten von der Roten Armee eingekesselt. Hitler entschied, dass die deutschen Truppen ausharren und auf eine Entsatzoffensive warten sollten, die aber im Rahmen der Operation Wintergewitter im Dezember 1942 scheiterte. Obwohl die Lage der nur unzureichend versorgten Soldaten im Kessel aussichtslos war, bestanden Hitler und die militärische Führung auf einer Fortführung der verlustreichen Kämpfe. Die meisten Soldaten stellten Ende Januar/Anfang Februar 1943 zum Teil auf Befehl, zum Teil aus Material- und Nahrungsmangel die Kampfhandlungen ein und gingen in Kriegsgefangenschaft, ohne dass es zu einer offiziellen Kapitulation kam. Rund 10.000 versprengte Soldaten, die sich in Kellern und der Kanalisation versteckt hielten, setzten ihren Widerstand noch bis Anfang März 1943 fort. Von den rund 110.000 Soldaten der Wehrmacht und verbündeter Truppen, die in Gefangenschaft gerieten, kehrten nur 5.000 (nach anderen Angaben: 6.000) in ihre Heimat zurück. Im Verlauf der Kämpfe um die Stadt kamen über 700.000 Menschen ums Leben, die meisten davon Soldaten der Roten Armee.

Obwohl es während des Zweiten Weltkriegs größere operative Niederlagen der deutschen Wehrmacht gab, gewann Stalingrad besondere Bedeutung als deutscher und sowjetischer Erinnerungsort. Die Schlacht wurde in der Folge von der NS-Propaganda instrumentalisiert und ist mehr als jede andere Schlacht des Zweiten Weltkriegs noch heute im kollektiven Gedächtnis verankert.

Vorgeschichte / Fall Blau

Nach dem Angriff des Deutschen Reiches auf die Sowjetunion am 22. Juni 1941 und der Niederlage in der Schlacht um Moskau im Winter desselben Jahres wurde unter dem Decknamen Fall Blau für den Sommer 1942 eine neue deutsche Offensive geplant mit dem Ziel, die sowjetischen Ölfelder im Kaukasus einzunehmen. Der Kampfkraftverlust gegenüber dem Kriegsbeginn wurde bei der Heeresgruppe Süd auf fünfzig Prozent gegenüber dem Feldzugbeginn geschätzt.

Von Bundesarchiv, Bild 101I-218-0506-31 / Sautter / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5410445

Daher mussten Einheiten der ebenfalls geschwächten Heeresgruppen Nord und Mitte in den Süden verlegt werden. Schon im Frühjahr war klar, dass das wenig ausgebaute sowjetische Eisenbahn- und Straßennetz eine vollständige Versorgung der kommenden Offensive kaum ermöglichen würde. Interne Bedenken, eine neue Offensive unter diesen Umständen zu beginnen, wehrte das Oberkommando der Wehrmacht und insbesondere Adolf Hitler ab.

Die Planung hatte den Geburtsfehler eines zu geringen Kräfteansatzes und weit überdehnter Flanken. Hitler tat diesbezügliche Befürchtungen mit dem dann nicht erfüllten Versprechen ab, die Flanken während des Feldzuges noch stärker zu besetzen. Die Stadt Stalingrad einzunehmen oder zumindest unter die Einwirkung schwerer deutscher Waffen zu bringen, um sie als wichtiges industrielles Handels- und Nachschubzentrum auszuschalten, war ein wichtiges operatives Ziel, sollte aber nur eine Vorstufe für den strategisch bedeutsamen Vormarsch in den Kaukasus sein. Am 23. Juli wurde der Plan durch die Weisung Nr. 45 geändert. Der Angriff sollte nunmehr gleichzeitig in zwei Richtungen erfolgen. Die 6. Armee und die 4. Panzerarmee sollten die Rote Armee im Raum Stalingrad zerschlagen, während die Heeresgruppe A im Unternehmen Edelweiß bis in den Kaukasus und zu den Ölfeldern von Maikop und Grosny vorrücken sollte. Die Sicherung der Flanke entlang des Don sollte dabei durch die Heeresgruppe B erfolgen.

Die Stadt Stalingrad wurde einerseits aufgrund ihrer industriellen und geografischen Bedeutung und andererseits wegen ihres Symbolwertes als bedeutendes Operationsziel eingestuft:

Stalingrad war für die Sowjetunion von großer strategischer Bedeutung, da die Wolga eine bedeutende Wasserstraße darstellt. Die Stadt zog sich 40,2 Kilometer in nordsüdlicher Richtung am Westufer der Wolga entlang, war aber an der breitesten Stelle nur 6,4 bis 8 Kilometer breit. Die Wolga, die an dieser Stelle 1,6 Kilometer breit ist, schützte die Stadt vor einer Einschließung. Der Fluss war Teil eines wichtigen Nachschubweges für Rüstungsgüter, die aufgrund des Leih- und Pachtgesetzes aus den USA über den Persischen Korridor und das Kaspische Meer nach Zentralrussland transportiert wurden. Deutsche Pläne, die auf einen erneuten Vorstoß auf Moskau hinzielten, wurden daher verworfen, denn Hitler hielt die kaukasischen Ölfelder für die weitere Kriegsführung für wichtiger. Die Eroberung Stalingrads sollte diesen Transportweg unterbinden und ein weiteres Vorstoßen der Wehrmacht in den Kaukasus mit seinen Ölvorkommen bei Maikop, Grosny und Baku sichern.

Traktorenfabrikbezirk von Stalingrad, 1930er Jahre

Die symbolische Bedeutung des Namens Stalingrad war sowohl für Stalin als auch für Hitler zusätzlicher Anreiz für einen militärischen Sieg. Stalin hatte diese Stadt während des Russischen Bürgerkriegs als Armeekommissar der Südfront verteidigt und unter anderem mit Massenerschießungen angeblicher Saboteure die Macht der WKP(B) (=Kommunistische Allunions-Partei /Bolschewiki) gefestigt. 1925 wurde die Stadt von Zarizyn in Stalingrad umbenannt.

Nach Berechnungen von Stalins Oberkommando standen 1942, trotz einer Million gefallener Soldaten der Roten Armee und über drei Millionen in Deutschland kriegsgefangener Soldaten, noch 16 Millionen Sowjetbürger im waffenfähigen Alter den deutschen Armeen gegenüber. Die hinter den Ural verlagerte Rüstungsindustrie produzierte bis 1942 4.500 Panzer, 3.000 Kampfflugzeuge, 14.000 Geschütze und 50.000 Granatwerfer. Auf deutscher Seite waren eine Million Soldaten gefallen, verwundet oder vermisst; von den am Angriff 1941 beteiligten Panzern war ein bedeutender Teil zerstört worden oder war aus anderen Gründen nicht mehr funktionsfähig. Und der Nachschub aus den deutschen Rüstungsfabriken hatte diese Verluste bei weitem nicht ausgleichen können.

Hitler ging jedoch davon aus, dass „der Feind die Massen seiner Reserven im ersten Kriegswinter weitgehend verbraucht“ habe. Aus dieser Fehleinschätzung heraus befahl er, gleichzeitig Stalingrad und den Kaukasus anzugreifen. Das zersplitterte die begrenzten deutschen Offensivkräfte und führte zu einer räumlichen Überdehnung und Ausdünnung der Front. Der Erfolg des Plans hing davon ab, dass die weit ausgedehnte Flanke der Heeresgruppe B entlang des Don von den Armeen verbündeter Staaten verteidigt werden konnte, während deutsche Armeen die eigentlichen Angriffsoperationen führen sollten. Die Hauptangriffskraft war dabei die circa 200.000 bis 250.000 Mann starke deutsche 6. Armee unter General Friedrich Paulus. Sie erhielt Unterstützung von der 4. Panzerarmee unter Generaloberst Hermann Hoth mit diversen unterstellten rumänischen Verbänden.

Deutscher Vormarsch auf Stalingrad

Aufgrund des deutschen Vorstoßes in Richtung Stalingrad und zur Wolga wurde am 12. Juli 1942 auf Befehl des sowjetischen Oberkommandos die Stalingrader Front aus dem Kommando der aufgelösten Südwestfront gebildet. Den Oberbefehl hatte zunächst Marschall Timoschenko und ab 22. Juli Generalleutnant Wassili Nikolajewitsch Gordow. Sie bestand aus der 62., 63. und der 64. Armee und wurde bis Ende August mit der 51., 66. und 24. Armee, der 1. und 4. Panzer-Armee sowie der 1. Gardearmee verstärkt.

Starker sowjetischer Widerstand im Donbogen sowie Treibstoffmangel führten zu einer Verzögerung des deutschen Vorgehens um mehrere Wochen. Am 17. Juli 1942 stießen die Spitzen der deutschen 6. Armee auf die Vorhuten der sowjetischen 62. und 64. Armee, welche zunächst von der 4. Panzerarmee und später durch die 1. Panzerarmee Rückhalt erhielt. Der starke frontale Widerstand der sowjetischen Truppen während der Kesselschlacht bei Kalatsch (25. Juli bis 11. August) zwang die deutsche Wehrmacht, ihre Truppen weiträumiger zu entfalten.

Von Bundesarchiv, Bild 101I-218-0529-07 / Thiede / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5476564

Aufgrund der zunehmenden Breite des Schlachtfeldes wurde die Stalingrader Front am 7. August auf Befehl der Hauptquartiers des Kommandos des Obersten Befehlshabers (Stawka) geteilt und zusätzlich eine Südostfront gebildet, deren Kommando Generaloberst Jerjomenko übertragen wurde. Das sowjetische Oberkommando griff zur Verteidigung von Stalingrad auf etwa 1.000.500 Mann zurück, denen 13.541 Geschütze, 894 Panzer und 1115 Flugzeuge zur Verfügung standen. Zudem nutzte die sowjetische Seite die Verzögerung des deutschen Vorgehens, um Stalingrad mit zusätzlichen Verteidigungsanlagen zu umgeben. Deren Ausbau wurde bis zur Ankunft der gegnerischen Truppen zwar nicht vollendet, in Teilen waren die Befestigungen aber nutzbar.

Am 21. August 1942 überschritt die deutsche 6. Armee mit dem LI. Armeekorps (General der Artillerie Walther von Seydlitz-Kurzbach) den Don bei Kalatsch und trat den Vormarsch nach Stalingrad an. Den deutschen Truppen stellten sich die 62. Armee unter Generalleutnant Anton Iwanowitsch Lopatin, die 63. Armee unter Generalleutnant Wassili Iwanowitsch Kusnezow und die 64. Armee unter Generalleutnant Wassili Iwanowitsch Tschuikow entgegen. Eine damalige sowjetische Armee war aufgrund anderer Organisationsstrukturen, im Vergleich zu einer deutschen, personell und materiell eher einem deutschen Korps gleichzusetzen. Daher waren zu Beginn der Schlacht beide Seiten in etwa gleich stark aufgestellt – wenn man davon ausgeht, dass eine deutsche Armee je nach Lage, Ausstattung und Auftrag aus vier bis fünf Armeekorps bestand.

Vorausabteilungen der deutschen 16. Panzer-Division erreichten am 23. August um 18 Uhr im Norden von Stalingrad bei Rynok die Wolga, mussten aber bald gegenüber starken sowjetischen Gegenangriffen aus nördlicher Richtung in Verteidigung übergehen. Am gleichen Tag hatte ein massiver deutscher Luftangriff auf Stalingrad mit etwa 1600 Maschinen der Kampfgeschwader 27, 51, 55, 76 und die I./KG 100 zum Tod von 955 Menschen und 1181 Verletzten in der Stadt geführt, welche auf Befehl Stalins nicht evakuiert werden sollte. Die Luftflotte 4 warf im Verlaufe der Schlacht insgesamt ungefähr eine Million Bomben mit einem Gesamtgewicht von 100.000 Tonnen auf die Stadt ab.

Industrieanlagen nach deutschen Luftangriffen

Von Bundesarchiv, Bild 146-1978-093-03 / Niermann / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5419083