19,99 €

Mehr erfahren.

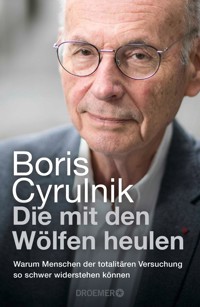

- Herausgeber: Droemer eBook

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Der Nummer-1-Bestseller aus Frankreich: Das Sachbuch des Neuro-Psychiaters und Bestseller-Autors Boris Cyrulnik über die Fragen, wie Ideologien entstehen und was Menschen zu Mitläufern macht Als Siebenjähriger entkommt Boris Cyrulnik nur knapp einer Razzia der Nationalsozialisten. Zu diesem Zeitpunkt sind seine Eltern bereits in Vernichtungslager verschleppt worden. Sein Leben lang versucht Cyrulnik zu verstehen, wie solch eine mörderische Ideologie, die seinen Tod wollte, entstehen konnte. Warum werden manche Menschen zu Mitläufern, die sich dem herrschenden Diskurs anpassen, manchmal bis hin zur Verblendung, zum Mord, zum Genozid? Warum gelingt es wiederum anderen, sich davon zu befreien und selbstständig zu denken? In seinem bewegenden und tiefgründigen Buch untersucht Boris Cyrulnik, wie unser Bedürfnis nach Gruppenzugehörigkeit und in der Kindheit gelernte Identitätsstrategien zu Konformismus verleiten - und damit zur Akzeptanz von Lügen und Manipulation. Gleichzeitig stellt er auch gesellschaftliche Fragen, die aktueller nicht sein könnten: Wie können wir dem Diskurs des Hasses widerstehen? Wie können wir uns der Sprache des Totalitarismus verweigern? Angesichts von allzu einfachen Erklärungen mit vermeintlich leicht zu identifizierenden Schuldigen ist es für das Individuum schwierig, die Fähigkeit zur selbstständigen Urteilsbildung zu bewahren. Doch Cyrulnik lädt uns ein, unsere innere Freiheit und den Weg zum selbstständigen Denken zu entdecken. »In seinem neuen Buch ›Die mit den Wölfen heulen‹ erforscht der Neuropsychiater die Bedingungen, die uns dazu bringen können, uns zum Bösen zu wenden oder unsere innere Freiheit zu finden. Unverzichtbar in einer Zeit der Entscheidungen.« Psychologies »Sein neuestes Werk trifft den Nerv der Zeit.« Le Point Boris Cyrulnik, geboren 1937 in Bordeaux, ist ein international anerkannter Neuropsychiater, der sich vor allem mit dem Konzept der Resilienz beschäftigt. Seine Eltern, aus der Ukraine eingewanderte Juden, wurden während des Zweiten Weltkriegs in nationalsozialistischen Vernichtungslagern ermordet, er selbst entging nur knapp dem Tod. Boris Cyrulnik ist der Verfasser zahlreicher erfolgreicher Sachbücher.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 293

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Boris Cyrulnik

Die mit den Wölfen heulen

Warum Menschen der totalitären Versuchung so schwer widerstehen können

Aus dem Französischen von Reiner Pfleiderer und Franck Traps

Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.

Über dieses Buch

Warum werden manche Menschen zu Mitläufern, die sich bis zur Verblendung menschenfeindlichen Ideologien anpassen? Warum gelingt es anderen, sich davon zu befreien und selbstständig zu denken? Sein Leben lang versucht der Neuropsychiater und Shoah-Überlebende Boris Cyrulnik, Antworten auf diese Fragen zu finden. In seinem bewegenden und tiefgründigen Buch untersucht er nun, welche Mechanismen Menschen zu Konformismus verleiten – und wie wir uns der Sprache des Hasses verweigern können. Eine Einladung, unsere innere Freiheit zu entdecken und zu bewahren.

Inhaltsübersicht

Kinder auf den Krieg vorbereiten

Einen Verbrecher lieben

Das Unmögliche erzählen

Als Opfer Karriere machen oder dem Unglück einen Sinn geben

Die Welt sehen lernen

Die Welt erforschen oder hierarchisch gliedern

Die Stirn bieten

Falsche Klarheit

Selbstständig denken

Lieben, um zu denken

Der Kultur gemäß delirieren

An die Welt glauben, die man erfindet

Die Welt, die man wahrnimmt, einfärben

Der Realität und dem, was man fühlt, eine sprachliche Form geben

Sprechen, um die Realität zu verbergen

Sich unterwerfen, um sich zu befreien

Wie die Außenwelt Einfluss auf die Innenwelt nimmt

Die Festlegung auf Sex und Tod

Gemeinsam im Delirium

Glückselige Entfremdung

Die Allmacht des Konformismus

Nachahmung und Gemeinschaft

Epidemien und Glaubensnebel

Bei Massenverbrechen mitmachen

Veröffentlichen, was man glauben will

Entwicklung braucht Zweifel

Schule und moralische Werte

Die eigenen Gedanken bestimmen

Bindung und Begründungen

Emotionale und sprachliche Anomie

Sich der Autorität unterwerfen

Emotionale Erstarrung

Die innere Freiheit

Editorische Notiz

Kinder auf den Krieg vorbereiten

Kaum waren sie besiegt, verwandelten sich die schrecklichen Übermenschen in angenehme Zeitgenossen. Ich war sieben Jahre alt, als ich Zeuge dieser Metamorphose wurde. Im Jahr 1941 marschierte die deutsche Wehrmacht siegreich in Bordeaux ein. Großartig! Tadellose Parade, die Reihen der Helme und der Gewehre vermittelten den Eindruck einer unaufhaltsamen Macht. Die schönen, mit roten Federbüschen geschmückten Pferde, die Militärmusik, die hypnotisierenden Trommeln sprachen von einer ungeheuren Kraft. Um mich herum wurde geweint.

Nach vier Jahren der Besatzung, Verhaftungen auf offener Straße, Razzien im Morgengrauen, Verboten und Patrouillen flüchteten die Deutschen nach Castillon-la-Bataille. Sie besetzten die Ortschaft, stellten an Beobachtungspunkten Wachposten auf und errichteten Straßensperren an den Zugängen. Widerstandskämpfer der kommunistischen FTP und der gaullistischen FFI, ausnahmsweise einmal vereint, kesselten das deutsche Bataillon ein. Im Jahr 1944 wusste der Kommandant, dass der Nationalsozialismus den Krieg verloren hatte und dass Gegenwehr nur sinnloses Blutvergießen bedeutet hätte. Er legte die Waffen nieder, um seine Männer zu schützen. Die Worte, die ich hörte, bedeuteten »Kapitulation« und übertragen in die Alltagssprache: »Ach … ich hab die Schnauze voll vom Krieg!« Und der Offizier unterzeichnete. Und so wurden aus gefürchteten Übermenschen nette Bauern. Als sie sich ergaben, sah ich Tausende von abgerissenen Soldaten mit hängenden Köpfen im Gänsemarsch vorbeiziehen, bewacht von einem Dutzend schlecht bewaffneter, junger Burschen, die sie auf dem Dorfplatz zusammentrieben. Die Übermenschen, schmutzig, unrasiert und mit offenen Kragen, saßen regungslos da und blickten stumm zu Boden.

Nach der Unterzeichnung des Waffenstillstands wurden die stolzen Soldaten »Kriegsgefangene«, machten den Oberkörper frei und arbeiteten für die Bauern, die sie beherbergten. Sie bestellten die Weinberge, versorgten die Tiere und scherzten mit vorbeikommenden Fußgängern. Sie winkten den Kindern, riefen ihnen französische oder deutsche Wörter zu, ich weiß es nicht mehr, aber ich konnte sehen, dass diese Männer nicht mehr zum Fürchten waren, denn sie lächelten beim Sprechen und pflückten die Früchte, an die wir nicht herankommen konnten.

Ein einfacher Satz: »Der Krieg ist vorbei«, ein paar Worte auf einem Blatt Papier mit einer Unterschrift hatten genügt, um die Einstellung zu ändern und ein Umdenken zu bewirken. Wir hatten vor den Deutschen keine Angst mehr. Die Widerstandskämpfer verhinderten, dass sie beschimpft und bespuckt wurden, und forderten die französischen Aggressoren auf, etwas Würde zu zeigen. Mit meinem Kinderverstand dachte ich: Es ist möglich zu hassen, sich gegenseitig ganz legal umzubringen und plötzlich seine Haltung zu ändern. Ein Wort reichte aus, um die Welt mit anderen Augen zu betrachten. In der Kindheit stellen wir die grundsätzlichen Fragen, mit denen wir durchs Leben gehen. Und mit zunehmendem Alter erkennen wir, dass zwei oder drei Worte genügen, um ein Leben zu prägen.

Es war keine gute Zeit, um auf die Welt zu kommen. Sebastian wurde 1907 in Berlin geboren und ich 1937 in Bordeaux. Wir hatten die gleiche Kindheit. Unsere Länder rüsteten für den Krieg, und die Sprache, die uns umgab, sperrte uns in ein Lager. »Wir wussten, mit vielen unserer Altersgenossen konnten wir kein Wort reden, weil wir eine andere Sprache sprachen. Wir fühlten um uns herum das ›braune Deutsch‹ entstehen – ›Einsatz‹, ›Garant‹, ›fanatisch‹, ›Volksgenosse‹, ›Scholle‹, ›artfremd‹, ›Untermensch‹ …«1

Als ich im Alter von fünf Jahren in die Welt der Erzählungen eintrat, sagte meine Mutter zu mir: »Sprich nicht mit den Deutschen, sie könnten uns ins Gefängnis werfen.« Wenn Worte Waffen sind, schweigt man, um sich zu schützen. Ich war sechs Jahr alt, als ich in der Nacht des 10. Januar 1944 verhaftet wurde. Plötzlich erfuhr ich aus den Worten eines Gestapo-Offiziers, dass ich einer Gruppe gefährlicher Untermenschen angehören sollte, die im Namen der Moral getötet werden mussten.

Am Ende des Ersten Weltkriegs erlebte mein Freund Sebastian, damals elf Jahre alt, die Geburt der eigentlichen »Generation des Nazismus«, jener Kinder, »die den Krieg, ganz ungestört von seiner Tatsächlichkeit, als großes Spiel erlebt haben«2. Sie begeisterten sich für die Geschichten von Heldenmut und Opferbereitschaft, Schlachteninfernos und ekstatischen Morden. Welch seelische Größe, welch Schönheit! Die anderen, jene, die die Realität des Krieges erlebt hatten, die trostlosen Tage, das stumme Leiden, die Erniedrigung der Hungernden, den Schmerz der Hinterbliebenen, die Zerrissenheit der beschädigten Seelen, sie schwiegen lieber, um keine alten Wunden aufzureißen.

Sebastian und ich wurden staunende Zeugen zweier begeisternder Diskurse: von der Stärke des Nationalsozialismus in den 1930er-Jahren, von der Menschlichkeit des Kommunismus nach 1945. Aufgrund unserer Erfahrungen als Kinder, initiiert vom Krieg und der Nähe zum Tod, hatten wir bereits begriffen, dass zwei Sprachen die geistige Welt der Menschen regierten. Die eine, die gen Himmel strebte, indem sie ästhetische oder abstoßende Bilder erzeugte, umgeben von Worten, die in Fieber versetzten: »Heroismus … Sieg des Volkes … Sauberkeit … tausend Jahre Glück … strahlende Zukunft«3. Solch glühende Worte entrückten uns der Realität. Sebastian (1918 elf Jahre alt) und ich (1945 acht Jahre alt) bevorzugten Worte, die ein diskretes Vergnügen bereiteten – das des Forschers, der die Welt entdeckt und sich an der Realität erfreut. Die Emphase, die zur Utopie führt, steht im Gegensatz zum Vergnügen des Ackermanns, der den Reichtum des Banalen entdeckt. Die Liebhaber des Grandiosen belasten sich nicht mit unbequemen Fragen, sie bevorzugen die ekstatische Kohärenz, die von der Realität abschottet und eine »Logik der Unvernunft«4 hochhält, einen Wahn mit Methode, der so hell strahlt, dass er das Denken blendet, Zweifel unterbindet und Fragestellungen verbietet, die das Glück der logisch folgenden Delirien trüben könnten.

Kinder sind unweigerlich das Ziel dieser allzu klaren Diskurse, denn sie brauchen binäre Kategorien, um mit dem Denken anzufangen: Alles, was nicht nett ist, ist böse, alles, was nicht groß ist, ist klein, alles, was nicht Mann ist, ist Frau. Dank dieser falschen Klarheit bauen sie eine stabile Bindung zur Mutter, zum Vater, zur Religion, zu den Schulfreunden und zur Glocke der Dorfkirche auf. Auf dieser Grundlage können sie sich ein erstes Weltbild aneignen, eine eindeutige Gewissheit, die Selbstvertrauen gibt und dabei hilft, seinen Platz in der eigenen Familie und der eigenen Kultur zu finden.

Wohlgemerkt: Es handelt sich nur um eine Grundlage. Wenn dieser Unterbau sich abkapselt, unterbindet er die Suche nach anderen Erklärungen, und er wird zum Clandenken, zur nicht verhandelbaren Gewissheit: »So ist es und nicht anders … Man muss verrückt sein, um nicht so zu denken wie ich.« Eine ungerechtfertigte Überzeugung, die das Selbstvertrauen stärkt und das Denken blockiert wie bei Fanatikern. Durch Wiederholung wird Veränderung unmöglich. Das Clandenken schützt die Persönlichkeit, befeuert die Seele und macht diejenigen wahnsinnig glücklich, die zum Krieg gegen jene rüsten, die nicht so denken wie sie. Glaubenskriege sind unerbittlich.

Wer das Abenteuer des Menschseins wagen will, muss Selbstvertrauen entwickeln. Dieses Bedürfnis ist von allen totalitären Regimen missbraucht worden: »Ich werde euch die Wahrheit sagen, die einzige Wahrheit«, spricht der Erlöser. »Folgt mir, gehorcht, und ihr werdet den Ruhm ernten, die Angehörigen eures Clans glücklich gemacht zu haben.« Es ist schwer, einer solchen Aufforderung nicht zu trauen. »Das Unglück kommt von denen, die sich gegen unser Glück stellen«, fügt der Erlöser hinzu. »Von denen, die anders denken. Diejenigen, die an andere Himmel glauben, wollen unser Unglück, denn sie erschüttern unsere Gewissheiten.«

Wenn diktatorische Regime sich der jungen Seelen bemächtigen, geschieht es nicht selten, dass Kinder sich gegen ihre Eltern stellen, die mit ihren Zweifeln, dem Infragestellen und mit Vorbehalten die Begeisterung untergraben und Träume zerstören: »Ich war wütend auf Papa und konnte einfach nicht verstehen, warum er nicht der Nazipartei beitrat, wenn diese doch so viele Vorteile für ihre Mitglieder bot.«5 Die kleine Anneliese schwärmt von den größeren Mädchen in der Hitlerjugend. »Ich wäre gerne älter, dann könnte ich die gleiche Uniform tragen wie meine Kusinen Erna und Lisl.«6 Die anderen feiern Feste, tragen Gedichte vor, und sie muss wegen ihrer Eltern auf diesen Spaß verzichten.

Die geistige Welt eines Menschen wächst sein ganzes Leben lang, von der Befruchtung bis zum Grab. Wenn sich in den ersten Monaten im Uterus das Gehirn zu entwickeln beginnt, verarbeitet es nur unmittelbare Informationen. Die Hormone aus dem Innern des Embryokörpers interagieren mit denen aus dem Körper der Mutter, damit sich die Organe ausbilden können. Am Ende der Schwangerschaft erweitert sich die Welt des Fötus, wenn er die Emotionen der Mutter wahrnimmt, vermittelt durch ihre Stresshormone (Kortisol, Katecholamine) und ihre Glückshormone (Endorphine, Oxytocin). Nach der Geburt nehmen die Babys einige Segmente des mütterlichen Körpers wahr (Glanz der Augen, Stimme, Berührung),dazu eine andere Bezugsperson, vertraut und doch anders, einen zweiten Elternteil, der »Vater« genannt wird.

Wenn das Kind im dritten Lebensjahr in die Welt der Wörter eintritt, erweitert sich seine geistige Welt noch mehr. Zuerst bezeichnen die Wörter die Objekte aus der Umgebung (Ball, Babyflasche …), die sich räumlich immer weiter entfernen (man geht spazieren). Im Alter von fünf bis sechs Jahren, wenn das Gehirn eine Vorstellung der Zeit ermöglicht, erreicht das Kind das Erzählalter. Es erlangt die Fähigkeit, Sätze zu bilden, die von Dingen, Ereignissen oder Entitäten handeln, die unmöglich wahrzunehmen sind: von einer Schlacht, die vor tausend Jahren verloren ging, einer wunderbaren oder beschämenden Herkunft.

Die Erzählungen des Umfelds befördern seine Identität (»Ich stamme von Ludwig dem Heiligen ab«), seinen Stolz (»Ich bin Bretone«), seine Scham (»Meine Vater hat mit den Nazis kollaboriert«) oder seinen logischen Wahn (»Ich gehöre einer überlegenen Rasse an, weil ich blond und blauäugig bin«). In diesem Entwicklungsstadium vertritt das Kind die Überzeugungen derer, die es beschützen und seine Entwicklung fördern. Es verinnerlicht die Werte jener, an die es gebunden ist. Stimmen die Erzählungen der Eltern mit den kollektiven Erzählungen überein, entwickelt sich das Kind weiter, doch wenn eine Diskrepanz entsteht zwischen den Erzählungen der Kinder und denen der Eltern, wenn von anderer Seite divergierende Darstellungen angeboten werden, sei es in Schule oder Kirche, in einer politischen Partei oder Sekte, kann es zu Meinungsverschiedenheiten kommen, die die Familienbande zerstören. Dies widerfuhr der kleinen Anneliese, die davon träumte, in die Hitlerjugend einzutreten, obwohl ihre Eltern dagegen waren.

Eine totalitäre Kultur kann einem Kind im Alter von sieben bis zehn Jahren das bieten, was es sich erhofft, indem sie ihm wunderbare Belohnungen in Aussicht stellt. »Ich werde die Uniform von Erna und Lisl tragen, wir werden tanzen, und wir werden blonde Kinder in die Welt setzen, die unserem Volk tausend Jahre Glück bescheren werden.«

Wenn ein solcher kultureller Diskurs die Seele von Kindern erobert, kommt jede Reflexion, jedes Urteil einer Entzauberung gleich. Sind die Kinder von einem totalitären Diskurs besessen, zögern sie nicht, zur Polizei zu gehen und ihre Eltern anzuzeigen, wie es Angehörige der Hitlerjugend und junge Dschihadisten getan haben. Steht die geistige Welt der Kinder mit der ihrer Eltern im Einklang, droht jeglicher Widerspruch gegen die totalitäre Erzählung sie nur umso mehr zu Komplizen werden zu lassen.

Violetta war Ärztin in Timişoara, als sie einen Studienfreund heiratete. In der Ära unter Ceauşescu (1918–1989) war in Rumänien nur die Zivilehe anerkannt. Das Paar bekam zwei Töchter, doch Violetta, eine gläubige orthodoxe Christin, fühlte sich nicht wirklich vor Gott verheiratet. Also schlug ihr Mann vor, einen Ausflug in die Karpaten zu machen und sich dort eine Kapelle und einen Popen zu suchen. Die Mädchen waren nicht gläubig, empfanden es aber als unerträgliche Bespitzelung, dass sie am Ärmel ihrer Bluse eine Nummer tragen mussten, die sie verraten würde, wenn jemand sie in eine Kirche gehen sah. Jeder x-Beliebige konnte bei der Polizei anrufen und ohne ein weiteres Wort die Ziffernfolge durchgeben. Danach wären die Eltern behördlichen Repressalien ausgesetzt gewesen: Sonderschichten, permanente Kontrollen, Reiseverbot.

Die Töchter tollten während der kirchlichen Trauung herum, behielten das Geheimnis aber für sich, denn dieser gemeinsame Akt des Ungehorsams gegen das Ceauşescu-Regime hatte die Familie zusammengeschweißt.

Einen Verbrecher lieben

Nach der Befreiung Frankreichs im Jahr 1944 mussten viele Kinder feststellen, dass ihre Väter im Krieg mit den Nazi-Besatzern kollaboriert hatten. Es fiel ihnen schwer, die widersprüchlichen Erzählungen unter einen Hut zu bringen: »In meiner Familienerzählung habe ich meinen Vater, der sehr präsent war, geliebt, doch in der kollektiven Erzählung habe ich entdeckt, dass er mit Jacques Doriot befreundet war«, denkt sich die kleine Marie.7

Im Alter von acht Jahren beobachtet sie mit Erstaunen, wie ihre Mutter bei einer politischen Versammlung in Ekstase gerät, bei der Doriot, kommunistischer Abgeordneter und Bürgermeister von Saint-Denis, die Menge begeistert und davon überzeugt, den PPF (Parti populaire français) zu gründen, eine faschistische Partei, die mit dem Nationalsozialismus kollaborieren und sich in der LVF, der französischen Freiwilligenlegion gegen den Bolschewismus der Waffen-SS, engagieren wird.

Haben Sie sich schon einmal gefragt, wie ein Kind einen Verbrecher lieben kann? Nun, es genügt, wenn es nicht weiß, dass er ein Verbrecher ist, und wird einem Papa zugeneigt sein, der zu Hause nett ist und Mengele, Himmler oder Stalin heißt. »Papa wollte, dass ich in der Schule fleißig bin«, sagte die Tochter Pol Pots, die nicht wissen konnte, dass dieser »freundliche Papa« gerade die Universitäten geschlossen und die dort lehrenden Professoren verschleppt hatte.

Die kleine Alessandra Mussolini schwelgte in Geschichten, die ihren Großvater Benito, den Faschisten, verherrlichten. Wie sollte sie nicht stolz auf ihn sein? Kira Allilujewa verlebte eine märchenhafte Kindheit, in der die Urheber der Säuberungen, Verbrechen und Deportationen mit ihr spielten, bevor sie Todesurteile unterzeichneten. Ihr ganzes Leben lang hat sie ihren Onkel Stalin geliebt, der zur Familie gehörte. Sie erinnert sich an hungernde Menschen, die um Essen bettelten, war jedoch überrascht, als ihre Mutter Schenja verhaftet wurde, und verstand nicht, warum sie selbst, eine junge, unbeschwerte Schauspielerin, im Gefängnis landete. Sie stellte nie einen Zusammenhang her zwischen Onkel Stalin, der doch so nett zu ihr gewesen war, und den Tragödien, die sie auf der Straße hatte beobachten können. Mao Xinyu, der Enkel Mao Zedongs, hat Bücher zum Ruhme seines Großvaters geschrieben. Raghad, älteste Tochter Saddam Husseins, hat erklärt: »Ich bin stolz darauf, dass dieser Mann mein Vater ist.«

Andere Kinder hassten ihren Vater, noch bevor sie erfuhren, dass er ein Verbrecher war. Die Tochter Castros wusste nicht, dass Fidel ihr Vater war, denn er war nie zu Hause, und ihre Mutter nahm seinen Namen nie in den Mund. Erst mit zwölf Jahren erfuhr sie die Wahrheit. Der kleine Niklas Frank musste nicht wissen, dass sein Vater die Überlebenden des Warschauer Gettos mit Flammenwerfern hatte verbrennen lassen (April 1943), er brauchte sich nur an die hasserfüllten Erzählungen seiner Mutter zu halten.8 Ob diese kriminellen Väter geliebt oder gehasst wurden, hing nicht von der Realität ab, sondern davon, wie das Umfeld über sie sprach.

Wenn ein Kind sich entwickelt, ist es zunächst dem Einfluss des Körpers seiner Mutter und ihren Gefühlen ausgesetzt. Wenn es im dritten Lebensjahr seine Sprachfähigkeit erlangt und im sechsten in die Welt der Erzählungen eintritt, lebt es in der Welt der Wörter, die es hört. Deswegen erlernt es leicht die Sprache der Mutter und übernimmt ihre Vorstellungen.

Wir alle sind davon geprägt, was uns das Umfeld erzählt. Nur wenn wir unseren Weg in Richtung Selbstständigkeit weitergehen, erreichen wir einen Grad innerer Freiheit. Dann können wir die Erzählungen, die man uns anbietet, beurteilen, bewerten, verinnerlichen oder ablehnen, wobei manche offensichtlich so sehr zu einer Gruppe gehören müssen, wie sie zu ihrer Mutter gehört haben, dass sie jede Erzählung verinnerlichen, ohne sie einer Beurteilung zu unterziehen. Jede Kritik würde das beruhigende Gefühl, dazuzugehören, schmälern. Andere hingegen haben dank der Geborgenheit, die ihnen die Mutter geboten hat, ein solches Selbstvertrauen erworben, dass sie sich an das Abenteuer Selbstständigkeit wagen.

Die dazugehören wollen, wiederholen gern die Geschichten der Doxawie einewunderbareGewissheit, die sie über sich hinauswachsen lässt und es ihnen ermöglicht, sich in »einer Logik der Unvernunft«, von der Hannah Arendt sprach, sicher zu fühlen.

Wer die Entdeckungsreise jedoch lieber selbstständig fortsetzt und sich nicht länger davon leiten lassen will, was man ihm sagt, wählt die Strategie des Ackermanns. Er stößt sich an den Steinen, schnuppert am Lehm und gönnt sich ein Vergnügen des Verstehens, das in der Wirklichkeit wurzelt. Das Glück des Ekstatikers hingegen entrückt den Geist und treibt ihn aus sich heraus in ein wurzelloses Denken namens »logisches Delirium«. Das Glück des Ackermanns schafft ein Wissen, das sinnlich erfahren, berührt, ertastet, gehört wird wie das des Praktikers vor Ort, während die Ekstase die Seele verzückt und in Richtung Utopia trägt.

Diese beiden Arten des Wissens werden zu Antagonisten. Der Ekstatiker, der sich realitätsfernen Diskursen unterwirft, brennt darauf, für eine unsichtbare, mit heiligen Worten bezeichnete Entität zu sterben, während der Ackermann sich unmöglich einer reinen Repräsentation oder auch Vorstellungswelt unterwerfen kann, die Anspruch auf die absolute Wahrheit erhebt. Er weiß, dass der Boden manchmal trocken ist, aber auch schlammig werden kann, er relativiert gerne Aussagen über das wirkliche und mithin unvollkommene Leben.

Das Unmögliche erzählen

Ich hüte mich vor klaren Ideen, ich finde sie unzulässig. Ich mag düstere Gedanken nicht, denn im Dunkeln ist man verwirrt. Woher habe ich diese Art, mir Gedanken zu machen? Wenn ein Kind mit sieben ins Philosophier-Alter kommt, führen ihm die Wörter, die es hört, eine Welt vor Augen, und die Erzählungen des Umfelds beleuchten bestimmte Szenen seines Lebensalltags. Wenn das Kind sagt, was es denkt, gibt es dem, was es fühlt, eine sprachliche Form, weit mehr als dem, wer es ist.

Mit sieben Jahren wurde ich wegen eines Verbrechens, von dem ich nichts wusste, zum Tode verurteilt. Ich wusste, dass es nicht die Fantasie eines Kindes war, das sich die Welt vorstellte, es war eine sehr reale Verurteilung. Eines Nachts im Januar 1944 wurde ich von bewaffneten Männern geweckt, auf dem Flur von deutschen Wachsoldaten umringt. Sieben Jahre ist das Alter, in dem das Denken den Tod begreift, in dem ein Kind versteht, dass eine Vorstellung von Zeit auf ein Ende zuläuft, auf eine unausweichliche Nicht-Wiederkehr.

Meine Familie war bereits verschwunden, mein Vater im Krieg, und meine Mutter hatte mich am Vorabend ihrer Festnahme im Jugendamt abgegeben. Auch sie verschwand. Meine Eltern ausgelöscht. Meine Familie in Luft aufgelöst. Meine Freunde unsichtbar. Allein in einer Menge unbekannter Menschen, eingesperrt wie ich in einer zum Gefängnis umfunktionierten, mit Stacheldraht unterteilten Synagoge in Bordeaux, umringt von Soldaten, die mit ihren Gewehren drohten.

Wie soll man das verstehen, wenn man sieben Jahre alt ist? Wie nicht verstört sein angesichts einer großen Gefahr, die, unbegreiflich und unsinnig, den Tod bringt, aus welchem Grund auch immer? Plötzlich fühlt man sich besser, wenn ein Satz die Welt erhellt: »Die Deutschen sind Barbaren, die nur ans Töten denken.« Diese Illusion des Verstehens erweckt eine psychische Welt, die fassungslos ist in Anbetracht der Aggression. Wozu ein ganzer Trupp, um mich ins Gefängnis zu werfen? Wozu die Straße von bewaffneten Soldaten absperren lassen? Wozu der Stacheldraht? Warum uns töten? Wie soll man sich gegenüber Barbaren verhalten? Sie töten? Ich bin zu klein. Flucht ist die Lösung.

Und damit ist alles klar. Ich fühle mich besser, aber das ist falsch. Viele Jahre lang habe ich diese Erinnerung zum Gegenstand von Überlegungen gemacht. Ich sollte eher schreiben: »Ich habe sie zum Gegenstand von Grübeleien gemacht.« Immer wieder sah ich die Szene meiner Verhaftung und das innere Schauspiel meiner Flucht. Die Bilder kehrten immer wieder zurück, waren stets gleich, verfolgten mich wie ein quälendes Szenario, das eine Frage zum Ausdruck brachte: »Warum mich töten?«

Unmöglich, darüber zu sprechen. Die Erwachsenen brachten mich zum Schweigen, um sich besser zu schützen: »Das ist vorbei … Reiß dich zusammen … Denk an etwas anderes …« Ich dachte nur daran, aber ich konnte es nicht sagen. Manchmal erntete ich sogar Gelächter, wenn ich erzählte, wie ich zum Tod verurteilt wurde, wie ein Offizier diejenigen, die in Deutschland arbeiten sollten, zu einem Tisch schickte, und diejenigen, die sterben sollten, zu einem anderen: »Wo nimmst du das alles nur her … Du erzählst ja schöne Geschichten …«

Nach der Befreiung war ich acht Jahre alt, und ich entsinne mich, dass ich dachte: »Die Erwachsenen können mir nicht helfen, ich muss ganz allein zurechtkommen und herausfinden, was meine Eltern getötet und meine Kindheit zerstört hat. Um dem Sinnlosen einen Sinn zu geben, muss ich Ordnung in diese Bilder bringen, die meine Seele durchdringen.« Natürlich dachte ich nicht in diesen Worten, doch heute bediene ich mich ihrer, um meine Erinnerungen zu ordnen.

Damals fand ich zwei Lösungen: »Wenn ich groß bin, schreibe ich Romane, in denen der Held zu meinem Sprachrohr wird. Er wird wie ich von der Gestapo verhaftet, kann aber entfliehen. Er wird wunderbaren Menschen begegnen, die ihn beschützen und ihm helfen, stärker zu werden als der Tod. Er wird die deutsche Armee vernichten und der ganzen Welt verkünden: ›Ich verdiente es nicht, getötet zu werden.‹

So rehabilitiert, wird mein Held in Frieden leben.«

Dieses fantasierte Szenario bereitete mir großes Vergnügen, doch es entsprach nicht wirklich dem, was ich mir erhoffte. Indem ich meine Erinnerungen ordnete, um daraus eine mitteilbare Erfahrung zu machen, kehrte ich in die Welt zurück, fühlte mich akzeptiert, weniger fremd, aber das war nicht das, was ich wollte. Ich hatte das Gefühl, dass ich den Schrecken begreifen musste, um den Aggressor besser beherrschen zu können. Ich musste Wissenschaftler werden, um den Nazismus zu bekämpfen.

Mit elf Jahren glaubte ich, die Wissenschaft könne mir ein paar Wahrheiten liefern, aus denen sich eine Waffe gegen die Deutschen schmieden ließe. Danach musste ich streben, um ich selbst zu werden. Dieses Ziel wies mir den Weg. Der Sinn, den ich den Trümmern meiner Kindheit gab, veränderte die Art und Weise, wie ich das mir Widerfahrene empfand. Aus dem Entsetzen über die Brutalität der Fakten wurde eine Repräsentation, also eine Vorstellungswelt, über die zu schreiben mir guttat, eine Verständnisarbeit, die mir großen Spaß machte. Ich musste das Mysterium der Verhaftung entschlüsseln und zu einem Schreibvorgang machen, damit sich das Unglück des Sterbens in das Glück des Verstehens verwandeln konnte.

Heute weiß ich, dass diese Abwehr- beziehungsweise diese Notwehrreaktion mich schützte, weil sie wahnhaft war. Die Wirklichkeit lag in Trümmern. Meine Pflegefamilie, die stärker trauerte als ich, verstört von Krieg und Verfolgung, schwieg, um die Dämonen nicht zu wecken. Wenn Erzählungen den Schrecken zurückholen, ohne ihn zu verwandeln, bringt die Wiederkehr der Worte das Gedächtnis zum Bluten. Sprechen tut weh, übrigens genauso wie schweigen, wenn dir niemand zuhört.

In der Geschichte meines Lebens habe ich jedes Mal, wenn ich meine Träume beichtete, Freunde verloren. Was ich erzählte, war zu verrückt, zu weit weg von dem Bild, das sie sich von den Geschehnissen gemacht hatten. Und doch retteten mich meine Träume vor dem Wahnsinn der Realität, in der es normal war, ein Kind zu töten.

Wäre ich gesund gewesen, hätte ich versucht, mich dem Unglück meiner Freunde, die Überlebende waren wie ich, anzupassen. Ich hätte ihre Trauer geteilt, ihr Schweigen, in dem Erinnerungen begraben waren, die sich unmöglich erzählen ließen. Ich hätte rasch einen Beruf erlernt, um ihnen in einer stillen, von Ungewittern unterbrochenen Trauer weiter nahe zu sein.

Später suchten wir Gründe, die nicht vernünftig waren, aber der Illusion des Verstehens eine sprachliche Form verliehen. »Du sagst, dass du deine Mutter vermisst … aber was ich für dich getan habe, hätte sie niemals getan … So also dankst du es mir.« Und alle litten.

Zum Glück fantasierte ich. Ich suchte Zuflucht in einem hohlen Baum, der mit der unterirdischen Welt verbunden war, wo Tiere auf mich warteten, Kuscheltiere, die mich nicht verurteilten. Später stieß ich in einem Buch auf Remi, einen Jungen ohne Familie, der ständig verlassen wird und bei dem Wanderkomödianten Vitalis lernt, Sketche aufzuführen, in denen der Hund Capi, zwei mit ihm befreundete Mischlinge und der Affe Joli-Cœur die Hauptrollen spielten.9 Die Truppe setzt auf Dorfplätzen Probleme des Alltags in Szene.

Als Opfer Karriere machen oder dem Unglück einen Sinn geben

Als Jugendlicher habe ich Das Kind, Die Bildung und Die Revolte von Jules Vallès entdeckt.10 Ich fand, dass der Autor von dem Leben erzählte, nach dem ich mich sehnte. Eine von Verletzungen geprägte Kindheit, eine wiederhergestellte Würde dank einem Diplom, das dem Mülleimerkind, das ich war, einen Wert verlieh. Der Held des Romans, Jacques Vingtras, noch Gymnasiast, machte mir klar, dass man aufbegehren musste, wenn einen die Gesellschaft gedemütigt hatte. Das vom Leben zerrissene Fetzen-Kind konnte seine Würde nur zurückerlangen, wenn es durch Revolte wieder Selbstvertrauen schöpfte. Mein revoltierender Held war zu einem Schülerwettbewerb geschickt worden, bei dem die auserwählten Prüflinge von acht Uhr morgens bis vierzehn Uhr schreiben mussten. Allerdings hatten sie das Recht auf ein Mittagessen, und so machte sich Jacques Vingtras Würstchen warm. Ich liebte diese Episode, denn sie verknüpfte intellektuelle Anerkennung mit einer Unbotmäßigkeit. Die Würstchen garten unter den Stuckdecken der Sorbonne! Möglich, dass meine Erinnerung falsch ist, aber sie steht sinnbildlich für mein Schicksal. Ich habe daraus eine prägende Repräsentation gemacht, mir also eine eigene Vorstellungswelt geschaffen, denn die Szene befähigte mich zu dem Gedanken, dass auch ein sonderbares, von der Gesellschaft ausgeschlossenes Kind das Abenteuer des Menschseins wagen kann, wenn auch notgedrungen als Außenseiter.

Eine andere Fantasie verschönerte meine Welt: meine Liebe zur Wissenschaft. Ich glaubte, dass eine wissenschaftliche Tatsache die Wahrheit aufdeckt, während ich heute der Ansicht bin, dass eine wissenschaftliche Tatsache von einem Wissenschaftler gemacht wird. Sie ist keine Lüge, sie ist kein Irrtum, sie ist ein Segment der Welt, das ebenso durch die Methode des Forschers wie durch seine Seele erhellt wird. Wenn wir von der Seele eines Hauses sprechen, wissen wir selbstverständlich, dass die Steine nicht leben, und dennoch haben wir das Gefühl, dass eine immaterielle Kraft den Mauern ein Leben einhaucht, das unmöglich wahrzunehmen ist. Der wissenschaftliche Gegenstand ist dem Forscher nicht äußerlich. Die Wahl einer Hypothese erzählt von seiner Geschichte, und die Methode, die den Gegenstand erzeugt, ruft ein Gefühl hervor, das man als eine »Gegenübertragung des wissenschaftlichen Gegenstands« definieren kann.11 Wenn ein Patient gegenüber seinem Psychoanalytiker zum Ausdruck bringt, dass er Liebe oder Hass für ihn empfindet, reagiert der Analytiker umgekehrt – bedingt durch die Übertragung – angetan oder herablassend, geschmeichelt oder irritiert. Wenn eine klinische Studie ergibt, dass Kinder, die zu wenig Zuneigung erfahren, früher oder später straffällig werden, kann der Wissenschaftler, der zu diesem Ergebnis gelangt ist, daraus die praktischen Konsequenzen ziehen, die er möchte. Er kann die familiären Bindungen verteidigen, den Müttern Vorwürfe machen oder seine Daten zum Anlass für eine politischen Initiative nehmen, die darauf abzielt, die künftigen Straftäter zu bestrafen oder zu erziehen.

Zu der Zeit, als Jules Vallès mich ermutigte, die mir aufgezwungene Außenseitersicht der Welt zum Ausdruck zu bringen, las ich einen wissenschaftlichen Artikel, in dem behauptet wurde, dass eine Population von Welpen, die zu wenig Vitamin B12 bekommen hatten, furchtsame Erwachsene hervorbrachte, während aus denen, die der Forscher reichlich mit dem Vitamin versorgt hatte, mutige Hunde wurden. Dieser wissenschaftlich fragwürdige Artikel befriedigte mein Bedürfnis zu glauben, dass eine verkorkste Kindheit repariert werden konnte. Ich wollte denken können, dass nichts unausweichlich ist, obwohl ich von Erwachsenen umgeben war, die behaupteten, dass man seiner biologischen Bestimmung nicht entrinnen könne, wohingegen andere lieber von sozialem Schicksal sprachen. Die wissenschaftliche Tatsache wird von einem Wissenschaftler gemacht, der seiner Weltanschauung nicht entkommt, und der Leser interpretiert die Tatsache gemäß Wünschen, die ihm nicht immer bewusst sind.

Die Wahrnehmung des Klinikarztes und das Auge des Pferdehändlers stehen für das Wissen des Ackermanns. Es ist weniger wissenschaftlich und dennoch manchmal präziser als das von der Realität losgelöste Wissen der Windfresser. Mir wurde erklärt, dass manche Kinder minderwertig seien, dass sie das nicht in ihre Schädel bekämen, dass sie in einem ungesunden Milieu aufwüchsen und wegen ihrer schlechten schulischen Leistungen und ihrer ständigen Prügeleien unweigerlich im Gefängnis landen würden. Um diesem Fluch zu entkommen, so dachte ich mir, brauchte ich nur zu schweigen und meine Kindheit zu verheimlichen. Und das tat ich bis zu dem Tag, an dem ich, damals 14 Jahre alt, das Glück hatte, in eine Einrichtung zu kommen, in der die meisten Kinder Kriegswaisen waren.12 Die Direktorin Louba hatte in Polen mit Korczak zusammengearbeitet, jenem Kinderarzt und Pädagogen, nach dessen Vorstellung Erziehung in einer »Kinderrepublik« erfolgen sollte.13 Die Berufsbezeichnung Erzieher gab es 1950 in Frankreich noch nicht. Unsere »Betreuer«, wie wir sie nannten, erzählten ihre eigene Geschichte, und wir konnten Fragen stellen oder Kritik üben. Häufig sprachen sie auch über die bewegte und fesselnde Geschichte des jüdischen Volkes, eine unablässige Folge von Tragödien und Siegen über alle Widrigkeiten. Unsere Tage standen ganz im Zeichen von Kunst und Sport. Die berührenden jiddischen Lieder brachten kein Unglück mehr wie noch im Krieg, wir konnten gefahrlos sprechen und voller Hingabe singen. Die Diskussionen mit den Betreuern verliehen unseren politischen Ansichten Struktur und bestärkten uns in unseren künstlerischen Neigungen. Innerhalb weniger Monate verwandelte sich das Bild, das ich mir von meiner bedrückenden Kindheit gemacht und das ich verheimlicht hatte, um weiterleben zu können. Ich schämte mich nicht mehr, ein elternloses Kind zu sein. Der Tod meiner Angehörigen bekam einen neuen Sinn. Mein Vater in der französischen Armee und mein junger Onkel bei den FTP14, daslieferteden Stoff für ruhmreiche Erzählungen vom Widerstand gegen den Nazismus, die mich stolz auf sie machten. Die kleine Kinderrepublik in Stella-Plage hatte in mir ein beglückendes Gefühl der Zugehörigkeit entstehen lassen. Ich konnte verstanden werden, ich brauchte nur zu sprechen, um mich nicht mehr wie ein Paria zu fühlen, dem es verboten ist zu leben.

Gegen das Unglück entwickelte ich zwei Lebensstrategien:

Als Opfer Karriere machen, wie es uns die Doxa der Nachkriegsjahre nahelegte. »Kinder ohne Familie werden sich niemals richtig entwickeln können«, hieß es in einer Kultur, in der Arbeit, Familie und Vaterland die höchsten Werte darstellten.

Die andere Strategie bestand darin, dem Chaos einen Sinn zu geben, und zwar durch Integration in eine Gruppe, in der jeder zu verstehen versucht, was geschehen ist, um wieder auf Kurs zu kommen. Sinn schaffen, um aus dem Chaos herauszufinden, das ermöglicht Wiederaufbauarbeit. Wenn die Vorstellung, die sich der Verletzte von seinem Trauma macht, mit den Erzählungen seines familiären und kulturellen Umfelds übereinstimmt, siegen Freude und der Stolz, ins Leben zurückzukehren, über das Unglück, verstümmelt worden zu sein.15

Das Trauma als Gegenstand der Wissenschaft ist also nicht von der Persönlichkeit des Wissenschaftlers zu trennen.16 Man könnte fast sagen, dass jede Weltsicht ein autobiografisches Bekenntnis ist. Sagen Sie mir, wie Sie die Welt sehen, und ich sage Ihnen, wie Ihr Leben den Apparat konstruiert hat, durch den Sie die Welt sehen. Wenn Sie einen Roman schreiben, in dem der Held, den Sie erfinden, Ihre Geschichte erzählt, wenn Sie einen wissenschaftlichen Gegenstand konstruieren, um den Aggressor zu verstehen und zu beherrschen, werden Sie wieder Herr über Ihre Innenwelt. Sie sind nicht mehr ein Zweig, der von einem Windstoß fortgerissen wird, Sie haben einen Grad der Freiheit erlangt.

Vor meiner Verhaftung sagten diejenigen, die mich versteckten und dadurch schützten: »Du darfst nicht mehr Milch holen gehen, ein Nachbar könnte dich denunzieren.« Unbekannte Denunzianten konnten also den Tod bringen? Jedes Milieu war gefährlich. Warum dachte ich viele Jahre hindurch so häufig an diesen Soldaten in schwarzer Uniform, der sich in der zum Gefängnis umfunktionierten Synagoge neben mich setzte und mir das Foto seines kleinen Sohnes zeigte, dem ich ähnlich sah? Dieses Erinnerungsbild beschäftigte und beruhigte mich. Die Deutschen brachten nicht immer den Tod, es gab nichts Unausweichliches, man konnte ihm entrinnen. Ich brauchte diese Erinnerung, um mich unbeschwert zu fühlen, aber ich konnte sie nicht mit den Erwachsenen teilen, denn sie brauchten das Bild der Nazibarbarei, um sich zu empören und die Schuldigen zu benennen.

Ist meine Erinnerung an diesen Soldaten in schwarzer Uniform so wahr, wie mein Gedächtnis sie mir zeigt? Ich entkam, weil ich unter eine Matratze kroch, auf der eine sterbende Frau lag. Sie hatte Kolbenhiebe in den Bauch erhalten und drohte zu verbluten, da ihre Bauchdecke gerissen war. Ich erinnere mich, wie ein Militärarzt in den Krankenwagen kletterte, die Sterbende untersuchte, mich unter ihr entdeckte und mir, indem er das Zeichen zur Abfahrt ins Krankenhaus gab, das Recht zugestand, weiterzuleben. Die Frau ist nicht gestorben, ich traf mich fünfzig Jahre später mit ihrer Familie. Sie hatte ihrer Enkelin Valérie erzählt, dass sie sich immer gefragt habe, was wohl aus dem kleinen Jungen geworden sei, der sich unter ihr versteckt habe. Außerdem hatte sie berichtet, dass der Krankentransporter ein Lieferwagen gewesen sei und dass der Arzt, ein Hauptmann Mayer (Meyer?), gesagt habe: »Egal, ob sie hier oder woanders krepiert, Hauptsache, sie krepiert.« Warum habe ich mir weisgemacht, dass er mich unter ihr entdeckt und trotzdem den Befehl zur Abfahrt gegeben hat? Oder war es vielleicht sie, die sich irrte? Immerhin hatte sie einem deutschen Hauptmann französische Worte in den Mund gelegt. Und sie hatte noch etwas zu ihrer Enkelin gesagt: »Ich habe dieses Kind mit meinem Blut getränkt.« Warum habe ich daran keine Erinnerung? Mein Bedürfnis zu glauben, dass der Tod nicht unausweichlich wäre, stellte eine wahnhafte Hoffnung dar, die mir die Kraft gab, mich nicht zu unterwerfen. In meiner Erinnerung stellte ich mir gerne vor, dass mir dieser Soldat das Weiterleben gestattete, indem er das Zeichen zur Abfahrt gab und auf diese Weise bewies, dass das Böse nicht unerbittlich ist. Später habe ich mir gesagt: »Man kann gegen das Schicksal ankämpfen und Medizin studieren, um den Tod hinauszuzögern, und man kann auch versuchen, die Innenwelt der Mörder zu verstehen, um ihre Gewissheiten zu erschüttern.«

Die Welt sehen lernen

Viktor Frankl wäre am 26. März 1905 fast in dem berühmten Café Sille zur Welt gekommen, in dem seine Mutter die ersten Wehen bekam. Er wurde in die schöne Wiener Kultur hineingeboren, wo sich die Intellektuellen Europas trafen. Das Neugeborene wurde von einer Mutter erzogen, die stolz auf ihre Abstammung aus einer Familie tschechischer Schriftsteller und Ärzte war. Ihr Onkel Oskar Wiener, Verfasser fantastischer Geschichten, gehörte zum Prager Dichterkreis. In diesem Umfeld konzipierte auch Gustav Meyrink seinen Golem17, jene im Talmud beschriebene Kreatur, die auf ihrer Stirn aus Lehm die Inschrift Emet trägt,