1,99 €

Mehr erfahren.

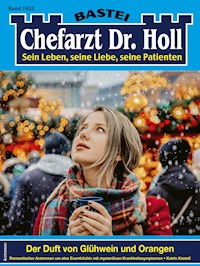

- Herausgeber: Bastei Entertainment

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Dr. Holl

- Sprache: Deutsch

Das fremde Gesicht

Warum der Blick in den Spiegel sie Überwindung kostete

Von Katrin Kastell

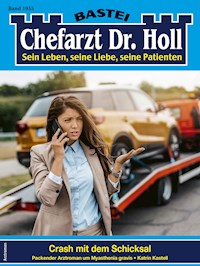

Tamara Sonntag fährt ihre Schwester zu einem wichtigen Termin. Da macht Leonie ihr unterwegs ein unglaubliches Geständnis: "Ich bekomme ein Baby - von deinem Mann!"

Mit allem hätte Tamara gerechnet, aber damit nicht! Zutiefst geschockt übersieht sie den Lastwagen, der ihr mit hoher Geschwindigkeit entgegenkommt. Ehe ein donnernder Knall ertönt und die ganze Welt ringsherum in Dunkelheit versinkt, sehnt Tamara den Tod geradezu herbei, und den wünscht sie insgeheim auch ihrer Schwester und dem ungeborenen Kind ...

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 129

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

Inhalt

Cover

Impressum

Das fremde Gesicht

Vorschau

BASTEI ENTERTAINMENT

Vollständige eBook-Ausgabeder beim Bastei Verlag erschienenen Romanheftausgabe

Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG

© 2019 by Bastei Lübbe AG, Köln

Programmleiterin Romanhefte: Ute Müller

Verantwortlich für den Inhalt

Titelbild: doubleMIL / iStockphoto

eBook-Produktion:3w+p GmbH, Rimpar

ISBN 9-783-7325-8370-6

www.bastei-entertainment.de

www.lesejury.de

www.bastei.de

Das fremde Gesicht

Warum der Blick in den Spiegel sie Überwindung kostete

Von Katrin Kastell

Tamara Sonntag fährt ihre Schwester zu einem wichtigen Termin. Da macht Leonie ihr unterwegs ein unglaubliches Geständnis: „Ich bekomme ein Baby – von deinem Mann!“

Mit allem hätte Tamara gerechnet, aber damit nicht! Zutiefst geschockt übersieht sie den Lastwagen, der ihr mit hoher Geschwindigkeit entgegenkommt. Ehe ein donnernder Knall ertönt und die ganze Welt ringsherum in Dunkelheit versinkt, sehnt Tamara den Tod geradezu herbei, und den wünscht sie insgeheim auch ihrer Schwester und dem ungeborenen Kind …

Lieber Yeti Yupp,

Du bist echt der Größte! Weil du immer so mutig bist und sagst, wir haben alle Yeti-Kraft in uns, war ich auch mutig und habe den anderen, die mich ausgelacht haben, gezeigt, dass ich doch ein guter Schwimmer bin. Ich habe meine Seepferdchen-Prüfung geschafft. Danke, Yupp! Wie schade, dass wir uns nicht mal treffen können.

Dein Freund Max

PS: Meine Mama hat mir ein paar Fehler rausgemacht, aber sonst habe ich den Brief ganz allein geschrieben.

Tamara lächelte und legte den in krakeligen Buchstaben abgefassten Brief in die Mappe, in der sie solche Kostbarkeiten sammelte. Nichts berührte sie stärker, und nichts bestätigte ihr mehr, dass sie wenigstens in ihrem Beruf alles richtig machte, als diese kindlichen Liebeserklärungen an den Yeti Yupp, die Figur, die sie erfunden hatte.

Seit über fünf Jahren schrieb und illustrierte sie nun Kinderbücher rund um den ein wenig tollpatschigen, aber rundum liebenswerten Yeti, der in den höchsten Bergen der Welt wohnte und der Freund aller Kinder war. Auf seine verspielte, fantasievolle Weise erklärte der große Yupp den kleinen Menschen, dass sie in Ordnung waren, so wie sie eben waren – egal, ob dick oder dünn, lang oder kurz, Junge oder Mädchen, egal welcher Haut- und Haarfarbe, ob gut in Mathe oder ein Ass beim Fußball. Für den Yeti Yupp war jedes Kind der Welt einzigartig und einfach toll.

Und die Kinder ihrerseits fanden den Yeti Yupp toll. Seit Tamaras erstes Buch mit dem lustigen, haarigen Gesellen erschienen war, erhielt sie säckeweise Briefe wie den des kleinen Max. Briefe von Kindern, die ein Problem gelöst, eine schwierige Lage bewältigt hatten, weil Yupp der Yeti ihnen dabei in Gedanken den Rücken gestärkt hatte.

In uns allen steckt Yeti-Kraft, lautete sein Motto. Solange nur ein guter Freund an uns glaubt.

Tamara hielt inne. Manchmal wünschte sie sich selbst einen Freund wie den Yeti Yupp, der ihr versicherte, dass er sie mochte, wie sie war. Gleich darauf aber fiel ihr wieder ein, warum das nicht möglich war: Nicht etwa, weil es keine Yetis gab, denn welcher Mensch mit ein wenig Fantasie konnte sich dessen schon ganz sicher sein? Sondern weil sie sich selbst so, wie sie war, nicht mochte. Weil es an der Frau, die hinter der liebenswerten Figur steckte, nichts zu mögen gab.

Sie riss sich zusammen, versuchte, die Gedanken zu verscheuchen und sich wieder der Erledigung ihrer Post zu widmen. Leserbriefe wie den von Max waren ihr das Wichtigste. Tamara beantwortete sie stets am Abend, wenn sie am meisten Ruhe hatte und in der richtigen Stimmung war. Jetzt, am Vormittag, beantwortete sie vor allem die zahllosen Einladungen.

Ihr Verlag wollte ein Abendessen für sie geben, um den Erfolg vom Yeti Yupp zu feiern. Ein Kinderhort bat um eine Lesung, ein Kindertheater wollte eines der Bücher in ein Stück für die Bühne verwandeln, und eine beliebte Fernsehsendung für Kinder hoffte auf ein Interview.

Tamara tat mit all diesen Schreiben dasselbe. Sie verfasste eine höfliche, handschriftliche Absage. Zu ihrem Bedauern erlaube ihr Zeitplan ihr nicht, an der geplanten Veranstaltung teilzunehmen, schrieb sie. Sie bedanke sich jedoch herzlich für das Interesse an ihrer Arbeit und wünsche auch weiterhin viel Freude mit Yeti Yupp.

Flüchtig ließ sie den Kugelschreiber sinken und schloss halb die Augen. In dem großen Magnolienbaum vor ihrem Fenster zwitscherten voller Lebenslust die Vögel. Frühling lag in der lauen Luft, die durch den Spalt hereinwehte, und ein paar Sekunden lang empfand Tamara eine tiefe Sehnsucht. Wie sehr hatte sie früher diese herrlichen Tage voller Blütenduft und dem Gesumm von Insekten geliebt!

Damals, als sie noch in ihrem kleinen Haus am Stadtrand gelebt hatte, war sie beim ersten Sonnenstrahl der schönen Jahreszeit mit ihrer Arbeit auf die Terrasse umgezogen. Abends, wenn Lutz aus der Bank nach Hause gekommen war, hatte sie ihnen beiden ein Glas kühlen Weißwein eingeschenkt, und sie hatten miteinander an dem kleinen Tisch gesessen, der sinkenden Sonne zugeschaut und kaum fassen können, wie glücklich sie waren.

Oft hatten sie in der zum Garten hin offenen Küche zusammen gekocht oder auf der Terrasse gegrillt. Wenn ihnen der Sinn nicht nach Kochen gestanden hatte, waren sie in dem kleinen Bistro um die Ecke eingekehrt. Der Wirt, Benoit aus der Provence, hatte sie wie alte Freunde begrüßte, und wenn die übrigen Gäste gegangen waren, hatte er sich oft zu ihnen gesetzt und ein Lied aus seiner Heimat auf seinem Akkordeon gespielt.

Was für Lokale es hier in der Gegend gab, wusste Tamara nicht. Sie ging nie aus. Wenn sie doch einmal in Versuchung geriet, brauchte sie nur aufzustehen und im Bad vor den Spiegel zu treten. Aber sie tat es nie. Allein die Vorstellung, in das fremde Gesicht zu sehen und an alles aufs Neue erinnert zu werden, genügte, um sie zur Vernunft zu bringen.

Sie würde an ihrem Schreibtisch sitzen bleiben und weiterarbeiten. Erst galt es, die Post zu erledigen, dann würde sie sich an die letzten Verbesserungen der Zeichnungen für den neuen Band vom Yeti Yupp machen. Diesmal hatte sie passend zu den baldigen Sommerferien Yupp auf eine Reise an einen sonnigen Strand des Südens geschickt, wo der Yeti mit seinem kuscheligen Fell und den riesigen Füßen natürlich auffiel wie ein bunter Hund.

Die Leute hatten Angst vor ihm, liefen schreiend vor ihm davon, was Yupp tieftraurig machte. Mit der Zeit aber begannen die ersten Kinder zu erkennen, wie viel Spaß man mit einem Yeti am Strand haben konnte. Wenn Yupp um die Sandburgen herumlief, entstanden tiefe Wassergräben, und wenn er ins Meer hineinlief, spritzten die Wellen so hoch wie nie.

Und dann half Yeti Yupp auch noch der kleinen Nathalie, die schüchtern war und als einzige keine Spielgefährten in dem fröhlichen Getümmel des Strandes gefunden hatte. Am Ende gelang es Yupp und seiner neue kleinen Freundin, einen Jungen aus Seenot zu retten, und sowohl die Kinder als auch ihre Eltern begriffen, dass es nichts Besseres gab, als einen Yeti zum Freund zu haben.

Manchmal, wenn sie sich diese Abenteuer in allen Einzelheiten ausmalte, glaubte Tamara, Lutz’ zärtliches Lachen zu hören. Sie hatten sich oft gemeinsam Geschichten für Kinder ausgedacht, die Tamara einmal zu Papier bringen wollte. Manchmal hatten sie die halbe Nacht lang kein Ende finden können, und schließlich hatte Lutz sie liebevoll in seine Arme geschlossen.

„Weißt du, warum wir beide Kinder so gern mögen?“, hatte er lachend gesagt. „Weil wir selbst noch immer zwei Kindsköpfe sind!“

Tatsächlich hatte sich Tamara für ihre Zukunft nie etwas anderes gewünscht, als Geschichten für Kinder zu schreiben und sie mit all den farbenfrohen Bildern in ihrem Kopf zu illustrieren.

Sie und Lutz hatten sich bereits in der Schule kennengelernt. Tamara war nach dem Realschulabschluss auf das Gymnasium gekommen, das Lutz besucht hatte. Es hatte sofort zwischen ihnen gefunkt, und sie waren praktisch vom ersten Tag an unzertrennlich gewesen.

„Wenn ich eines weiß, dann dass ich dich bis an mein Lebensende lieben werde“, hatte Lutz gesagt, als sie auf der Abiturfeier über ihre Zukunft gesprochen hatten, die noch so unsicher vor ihnen gelegen hatte.

Tamara hatte sich an ihn geschmiegt und genau dasselbe empfunden.

„Solange du bei mir bist und an mich glaubst, macht mir nichts Angst“, hatte sie gesagt. „Ich liebe dich, Lutz. Ich glaube, wir zwei sind die glücklichsten Menschen auf der Welt.“

„Und ob wir das sind.“ Er hatte sie in die Höhe gehoben und mit vor Glück strahlenden Augen geküsst.

Während ihres Kunststudiums hatte er sie in allem unterstützt und ihr immer wieder versichert, dass sie es schaffen würde, dass sie gut war und ihren Traum verwirklichen konnte. Er selbst hätte liebend gern einen Beruf mit Kindern ergriffen, doch um seinen altmodischen, auf Sicherheit bedachten Vater nicht zu enttäuschen, hatte er eine Banklehre begonnen.

Warum denkst du jetzt wieder daran?, rief sich Tamara zur Ordnung. Es ist vorbei, es ist fünf Jahre her, und es kommt nicht wieder. Sie bemühte sich, noch konzentrierter zu arbeiten. Wie so oft vergaß sie darüber die Zeit und merkte erst, als ihr Magen knurrte, dass es bereits halb sechs war und sie seit dem Frühstück nichts mehr gegessen hatte.

Lustlos begab sie sich in ihre kleine Kochnische und inspizierte Kühlschrank und Speiseregal. Viel gaben die beiden nicht her. Das Brot im Kasten war altbacken, mit dem Käse hätte man jemanden erschlagen können, und auch die Zwiebeln hatten schon bessere Tage gesehen. Immerhin hatte sie noch einen halben Karton Eier. Wenn sie den Käse hineinrieb und die schlaffen Zwiebeln hackte, ergab das ein ziemlich brauchbares Omelett, zu dem sie sich zwei Brotscheiben rösten konnte.

Sie war einmal keine schlechte Köchin gewesen, aber für sich allein zu kochen, machte keinen Spaß, und oft musste sie sich zum Essen zwingen. Während sie begann, die Eier in einer Schüssel zu verquirlen, klingelte es an der Tür.

Das konnte eigentlich nur eine sein – ihre Nachbarin Frau Petersen, denn anderen Besuch bekam Tamara nicht. Dennoch warf sie vorsichtshalber einen Blick durch den Spion und öffnete die Tür erst, als sie sah, dass tatsächlich Gertrud Petersen davorstand. Die nette ältere Dame, die in der Wohnung unter ihr wohnte, schwenkte eine prall gefüllte Papiertüte vom nahen Supermarkt.

„Guten Abend, liebe Tamara!“, rief sie fröhlich. „Ich war rasch noch einkaufen, und da ich vermutete, dass Sie bestimmt nichts Frisches im Haus haben, dachte ich mir, ich bringe Ihnen ein paar Kleinigkeiten mit.“

„Aber das sollen Sie doch nicht!“, rief Tamara gerührt.

Gertrud Petersen war wirklich wie eine Mutter zu ihr. Sie marschierte schnurstracks in Tamaras Küche, stellte die Tüte auf der Arbeitsfläche ab und begann, die Köstlichkeiten auszupacken: frischen Feldsalat, Kirschtomaten und saftige Erdbeeren, handgemachte Bandnudeln, ein gutes Olivenöl, Basilikum und ein würzig duftendes Stück Parmesan. Zuletzt tauchte auch noch eine Flasche leichter italienischer Weißwein aus der Tüte auf.

„Ich kenne Sie doch“, bekundete Gertrud Petersen trocken. „Den ganzen Tag über der Arbeit bei dem schönen Wetter und am Abend schnell ein Rührei auf altem Brot. Das ist doch kein Leben für ein so hübsches und nettes junges Mädchen wie Sie.“

„Jetzt ist aber Schluss!“ Tamara lachte. „Ich bin zweiunddreißig, also wohl kaum noch ein Mädchen. Das Netteste an mir ist mein Yeti, und hübsch war ich nicht einmal, als ich …“

Tamara brach ab. Als ich noch mein eigenes Gesicht hatte, hätte sie um ein Haar gesagt. Ihr Gesicht war zum Symbol für alles geworden, was seit jenem fatalen Tag vor fünf Jahren anders geworden war, weil das andere noch schlimmer, noch undenkbarer war: Als ich meinen Mann noch hatte. Als meine Schwester ihr Leben noch hatte. Als ich noch keine Frau war, die schuld am Tod eines Kindes war.

Weich spürte sie Gertrud Petersens Hand auf ihrem Arm.

„Jetzt quälen Sie sich doch nicht schon wieder so, Kindchen. Irgendwann werden Sie sich verzeihen müssen, oder Sie gehen daran kaputt.“

Verwundert wandte Tamara sich ihr zu. Sie hatte der freundlichen Nachbarin nie viel aus ihrem Leben erzählt, nur dass die Narben, die ihr Gesicht entstellten, von einem Unfall stammten, dass ihre Schwester Leonie dabei gestorben war und dass sie seitdem nicht gern unter Leute ging. Aber die ältere Dame war klug und eine gute Beobachterin. Wie es aussah, dachte sie sich ihren Teil.

„Wissen Sie was?“, schlug Gertrud Petersen nun in heiterem Ton vor. „Weil ich so nett für Sie einkaufen war, müssen Sie mich jetzt zum Essen einladen. Ich koche, Sie machen den Salat an, schenken den Wein ein und lassen Ihn atmen. Na, wie klingt das?“

Wieder musste Tamara lachen und freute sich auf einmal, dass sie den Frühlingsabend nicht allein verbringen musste.

„Es klingt, als würden Sie kein Nein als Antwort akzeptieren.“

„Das können Sie laut sagen.“ Sie lachten sich an und begannen, ihr Abendessen zuzubereiten.

***

„Schön, dass du es so schnell einrichten konntest, Annegret. Ich habe dir deine heiße Schokolade und dein Stück Herrentorte schon bestellt.“

Gertrud Petersen saß im „Petit Fours“, dem kleinen Café gegenüber der Berling-Klinik, in der Annegret, ihre beste Freundin, mit ihren fünfundsechzig Jahren noch immer unermüdlich als Oberschwester tätig war.

Ihr Chef, der Klinikleiter Dr. Stefan Holl, nannte sie den guten Geist seiner Frauenstation, und auch wenn er ihr den verdienten Ruhestand gegönnt hätte, wäre es ihm doch schwergefallen, auf Annegrets Erfahrung, ihre Lebensklugheit und Herzenswärme zu verzichten.

Die beiden Freundinnen trafen sich oft und gern in dem gemütlichen Café und bestellten immer das Gleiche: Annegret eine heiße Schokolade zur bittersüßen Herrentorte und Gertrud einen großen Milchkaffee zum Windbeutel mit Kirschen und reichlich Sahne.

„Einer süßen Sünde zum Feierabend kann ich nicht widerstehen“, erwiderte Annegret und setzte sich Gertrud gegenüber an ihren Stammtisch. „Schon gar nicht, wenn du mit mir zusammen sündigst, meine Liebe. Wie geht es dir denn, Trudchen? Wir haben uns ja eine Ewigkeit nicht gesehen.“

„Stimmt. Mindestens fünf Tage!“, sagte Gertrud lachend.

Die beiden Frauen tauschten einen liebevollen Blick. Sie waren beide alleinstehend. Gertrud hatte ihren Mann Helmut allzu früh an eine tückische Krankheit verloren, und kein anderer hatte ihr die Liebe ihres Lebens jemals ersetzen können. Ihren Traum von einer Familie mit einer großen Kinderschar hatte sie damit begraben müssen, doch ihre Freundschaft mit Annegret sorgte dafür, dass sie sich nicht einsam und verloren in der Welt fühlte, sondern ihr Leben trotz allem von Herzen genoss.

Hinzu kam ihre Nachbarin Tamara Sonntag, das arme kleine Ding, das viel zu viel allein war. Gertrud hatte die junge Frau mit den traurigen Augen ein wenig als Ersatzkind unter ihre Fittiche genommen und hätte ihr so gern aus ihrer Einsamkeit herausgeholfen. Tamara war auch der Grund, weshalb sie Annegret heute Morgen angerufen und um ein Treffen in ihrem Stammcafé gebeten hatte. Sie musste einfach mit jemandem über die ganze Sache sprechen, und Annegret war dafür genau die Richtige.

Nicht nur, weil sie durch ihren Beruf jede Menge Menschenkenntnis und überdies ein feines Gespür besaß, sondern auch, weil ihr Chef, Dr. Stefan Holl, Tamara Sonntag und ihre Geschichte kannte. In seiner Klinik hatte sie damals, nach ihrem furchtbaren Unfall, gelegen, und hier hatte sie die entsetzliche Nachricht erhalten, die ihr Leben zerstört hatte. Für ihre Schwester, die neben ihr im Wagen gesessen hatte, war jede Hilfe zu spät gekommen. Trotz aller Bemühungen der Ärzte, war sie nach wenigen Stunden in der Klinik gestorben.

Gertrud hatte keine Schwester. Stattdessen stellte sie sich vor, wie sie sich fühlen würde, wenn sie ihre geliebte Freundin Annegret auf derart grausame Weise verloren hätte, und konnte Tamaras Trauer nur allzu gut verstehen. Aber es war nicht allein die Trauer um Leonie, die erst dreißig Jahre alt gewesen war, die Tamara so sehr quälte. Das spürte Gertrud, auch wenn ihre junge Nachbarin nie mehr als ein paar vage Andeutungen über ihr Schicksal hatte fallen lassen und sie sich das meiste zusammenreimen musste.