16,99 €

Mehr erfahren.

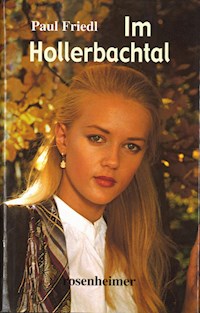

- Herausgeber: Rosenheimer Verlagshaus

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

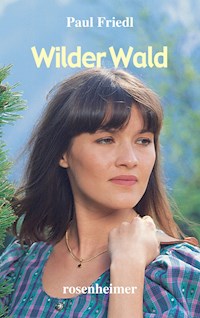

Der junge Mann, der eines Tages in das abseits gelegene Hollerbachtal kommt, will dort nicht Urlaub machen. Herbert Hörstetter hofft, in der Einsamkeit seine schwere Vergangenheit zu vergessen, und findet eine Anstellung im Sägewerk. Zwar stößt er in der Dorfgemeinschaft zunächst auf Ablehnung und Skepsis, doch nach und nach lernt man seinen Rat schätzen und spricht voller Anerkennung von ihm. Aber einige gönnen dem Ortsfremden nicht, dass Barbara, die Tochter des Herrenbauern, Gefallen an ihm gefunden hat. Als ein wunder Punkt in Herberts Vergangenheit aufgedeckt wird, halten nur noch zwei Menschen zu ihm. Doch er bleibt im Hollerbachtal, das ihm zu einer wirklichen Heimat geworden ist. Paul Friedl erzählt die Geschichte mit viel Spannung und Dramatik.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

LESEPROBE ZU

Vollständige E-Book-Ausgabe der im Rosenheimer Verlagshaus erschienenen Originalausgabe 2006

© 2017 Rosenheimer Verlagshaus GmbH & Co. KG, Rosenheim

www.rosenheimer.com

Titelfoto: Michael Wolf, München

eISBN 978-3-475-54677-8 (epub)

Worum geht es im Buch?

Paul Friedl

Im Hollerbachtal

Der junge Mann, der eines Tages in das abseits gelegene Hollerbachtal kommt, will dort nicht Urlaub machen. Herbert Hörstetter hofft, in der Einsamkeit seine schwere Vergangenheit zu vergessen, und findet eine Anstellung im Sägewerk. Zwar stößt er in der Dorfgemeinschaft zunächst auf Ablehnung und Skepsis, doch nach und nach lernt man seinen Rat schätzen und spricht voller Anerkennung von ihm. Aber einige gönnen dem Ortsfremden nicht, dass Barbara, die Tochter des Herrenbauern, Gefallen an ihm gefunden hat. Als ein wunder Punkt in Herberts Vergangenheit aufgedeckt wird, halten nur noch zwei Menschen zu ihm. Doch er bleibt im Hollerbachtal, das ihm zu einer wirklichen Heimat geworden ist. Paul Friedl erzählt die Geschichte mit viel Spannung und Dramatik.

Der erste Sonnenstrahl, der am frischen Maimorgen über die Waldberge in das erwachende Hochtal leuchtete, sah in ein blasses Gesicht und in einen leeren Geldbeutel, wärmte einen fröstelnden jungen Mann auf, der mit trübem Lächeln und einem resignierten Achselzucken die Börse in die Hosentasche schob und, an eine braune Stadelwand gelehnt, die Umgebung betrachtete.

„Jetzt ist es soweit, und so habe ich es ja auch gewollt“, stellte er in leisem Selbstgespräch fest.

Wo er da wohl gelandet sein mochte?

Ein kleines Dorf, vor dem er in diesen Heustadel gekrochen war, einige Bauernhöfe an der talab führenden Straße, ringsum die maigrünen Wiesen, ansteigend zu den Wäldern, verblauende Berge am Horizont. Der Löwenzahn öffnete die goldenen Blüten, und das Gras silberte im Tau. Von den Höfen mit den roten Ziegeldächern neigte sich ein Hang zu einem Bach, und drüben ging es wieder bergauf zur Waldgrenze mit den weißschimmernden hellgrünen Birken.

Wie dieses Dörfchen wohl heißen mochte? Er hatte keine Ahnung.

Irgendwo neu anfangen!

So hatte er es sich doch gedacht und saß nun ziemlich ratlos in der Morgensonne, in einem herrlichen Waldtal, und fühlte sich über Nacht in eine Welt versetzt, die ihm traumhaft schön erschien und alles auslöschte, was er noch gestern gedacht und geplant hatte. Von Straubing aus war er in den Wald gefahren. Alles zurücklassend, was vorher gewesen war, hatte willkürlich eine Station gewählt und war in der Nacht angekommen. War einen groben Bauernweg gegangen, eine Stunde oder zwei Stunden, er wußte es nicht mehr. Durch einen finsteren Wald war er gewandert, immer bergauf, und dann hatte sich im fahlen Licht der Mainacht dieses Dorf vor ihm aufgebaut, dunkel und schlafend, hatte ihn ein Hund verbellt, und er war um die Höfe geschlichen wie ein Dieb. Am oberen Ende des Dorfes hatte er dann diesen Heustadel entdeckt, dessen Brettertor nur mit einem Holzriegel verschlossen war, hatte herumtappend einen Heurest gefunden und war sofort darauf eingeschlafen.

Um die Höfe blühten die Kirschbäume, und die Stare begannen mit dem Morgengesang. Das Frösteln, das ihn geweckt hatte, verlor sich in der wärmenden Sonne. Droben im Wald meldete sich ein Kuckuck, ein tiefblauer Himmel spannte sich von Berg zu Berg.

Aus der Tasche seiner Jacke zog er eine alte Semmel und verzehrte sie. Sein Blick wanderte über das tieferliegende Dorf, die Wiesenhänge, den Wald und die Berge, und mit jedem Bissen wurden seine Gedanken reger.

„Hier zu bleiben, das könnte ich mir vorstellen. Frei sein, ein einfacher Mensch sein — arbeiten — selber verdienen — und dann abwarten, was das Leben bringt.“

Mit der Rechten fuhr er sich über das Kinn, erhob sich und stäubte die Heureste von seinem tadellosen Anzug, rückte den Binder zurecht, nahm den braunen Pappkarton auf und ging zum Bach hinunter.

„Eine feine Morgentoilette“, murmelte er schmunzelnd.

Hinter einer Erlstaude schnürte er die Schachtel auf, holte Rasierzeug heraus, rasierte und wusch sich und freute sich über seine wachsende Laune.

„Nichts Schöneres, als ein freier Mensch zu sein — und irgendwo wird auch hier ein Fortkommen sein, ein Anfang.“

Mit einem Grasbüschel putzte er die staubigen Schuhe, verschnürte den Karton wieder, setzte unternehmungslustig den Hut zurecht und stieg zum Sträßchen hinauf. Auf einer Wegtafel las er:

„Nach Kronawitt zwei Kilometer.“

Also, wenigstens ein Ortsname. Er hatte zwar nie davon gehört, doch reizte ihn gerade dieser Weg ins Unbekannte. Grillen musizierten am Weg entlang, und die Luft war voller Waldruch und Bergfrische. Die Wiesen wurden magerer, Wacholder wucherte an den Waldrändern, die sich an die Straße herandrängten, der Bach rauschte über grobes Gestein, und dann kam ihm ein Laut entgegen, der ihn aufhorchen ließ. Es war das taktmäßige Schaben und Knirschen, das von einem Sägewerk kommen mußte.

Zwei Beamte der Landpolizei begegneten ihm und erwiderten seinen Morgengruß. Er ärgerte sich, als er ihnen nachsah und sie sich ebenfalls nach ihm umwandten.

„Die findet man auch überall“, murrte er und sah von der Waldecke einen älteren Mann kommen, der eine kurze Pfeife rauchte und ihn mit einem verschmitzten Lächeln im faltigen und bartlosen Gesicht auch gleich ansprach:

„Wohin in aller Frühe, Herr Nachbar?“

„Nach Kronawitt.“

„Ist gleich da um die Ecke.“ Sichtlich zu einem weiteren Gespräch bereit, blieb der Mann stehen, und der andere fragte:

„Wie groß ist der Ort?“

„Der Herrenbauer, der Solleder, der Aigner, und zwei Häuslmänner, der Schreindl und ich — ich bin der Jogl.“

„Gibt es da — ich meine, wovon leben die Leute?“

Eifrig zog der Alte an der Stummelpfeife:

„Bauern sind es halt, Holzhauer, und ein paar schaffen beim Herrenbauer auf der Säge. Wer weg kann, geht aber auswärts in Arbeit. Warum fragst du?“

Die Vertraulichkeit belustigte den Fremden, und er forschte weiter: „Der Herrenbauer ist wohl der größte, Herr Jogl?“

Das verschmitzte Lächeln des Häuslers zeigte dem Fragenden, daß dieser ihn wohl verstanden hatte, und seine Antwort kam gemütlich:

„Zu mir darfst schon du sagen, ich bin kein Herr. Der Herrenbauer? Dem gehört halb Kronawitt! Die Säge, der größte Hof und das Wirtshaus mit der Fremdenpension.“

„Danke für die Auskunft. Will Sie nicht länger aufhalten.“

Der Jogl sah dem Davongehenden noch eine Weile nach und setzte seinen Weg talwärts fort.

Um die Waldecke biegend, hatte der junge Mann das Sägewerk vor sich, ein großes Lager von Baumstämmen und Bretterstapeln und das zur Hälfte in roten Ziegeln gemauerte Haus mit dem gezimmerten Sägestadel, in dem zwei Vollgatter sich kreischend in die Stämme fraßen und eine Kreissäge aufschreiend die Bretter besäumte. Dazu kam das Sausen des Wassers aus der Turbinenstube, und alle Geräusche drängten aus dem engen Tal zu den Waldhängen und wurden von diesen zurückgegeben. Hinter dem Sägewerk weitete sich das Tal und nahm die verstreuten Bauernhöfe, die kleinen Häuser der Holzarbeiter, das große Wirtshaus in der Mulde und die daneben stehende Dorfkapelle auf. Buckelige Wiesen und Felder, blühende Bäume bei den Höfen, Staudenraine, eingesäumt vom Wald, bildeten eine eigene Landschaft, in der das Sträßlein aus dem Tal verlorenging.

Das war also Kronawitt!

Er hatte das Gefühl, als wäre dies wirklich der Ort, den er gesucht hatte, das Ende seiner Wanderung und der Anfang eines neuen Lebens. Diesen Anfang würde er behutsam und doch entschlossen machen müssen. Alles würde anders sein als in dem Abschnitt seines Lebens, den er hinter sich hatte und den er vergessen wollte.

Er sah im offenen Sägestadel nur drei Männer. Ein weiterer älterer Arbeiter war auf dem Bretterlager tätig.

Ob er sich eine solche Arbeit zutrauen durfte? Oder ob er es doch lieber bei einem Bauern versuchte, so wie er es sich in den vergangenen Tagen gedacht hatte?

Den Leuten schien diese Arbeit zu gefallen. Einer pfiff ein Liedel, die beiden anderen riefen sich lachend etwas zu.

Er konnte über den Lärm hinweg nicht verstehen, was sie sich sagten. Sie machten sich anscheinend über den gutgekleideten jungen Mann lustig, der am Wege stand und ihnen zusah.

Aus dem gemauerten Anbau kam behäbig ein korpulenter Mann mit rundem, gebräuntem Gesicht, darüber einen dichten weißgrauen Haarschopf, den Stummel einer Zigarre im Mund, blieb auf dem Platz zwischen Sträßlein und Sägewerk stehen und sah nach den Arbeitern. Das Pfeifen und Zurufen verstummte sofort, und die Bewegungen der Männer wurden geschäftiger.

Das scheint der Arbeitgeber, der Herrenbauer von Kronawitt, zu sein, dachte der Mann am Wege und zog grüßend den Hut, als der Bauer sich langsam in Bewegung setzte und auf ihn zukam.

Weggehen? Oder war das schon der entscheidende Augenblick? Sollte er den Sägewerksbesitzer um Arbeit fragen?

Es blieb keine Zeit mehr zum Überlegen, denn schon war der Herrenbauer bei ihm, und er sah in zwingende graue Augen und hörte die Frage einer rauhen Baßstimme:

„Schöne Gegend, was? Suchen Sie ein Quartier? Dann haben Sie Glück. Die ersten Sommergäste kommen erst Mitte Juni, ist alles noch frei.“

Das ruhige Selbstbewußtsein des Mannes machte den anderen verlegen, und doch fühlte er sich sofort von der Art des stämmigen Herrenbauern angezogen. Mit diesem biederen Landmann mußte man reden können.

„Quartier suche ich auch, ja“, bemühte er sich freundlich zu sein. „Aber der erste Sommergast bin ich leider nicht. Ich suche nämlich Arbeit — irgendeine Beschäftigung.“

Kein Verwundern war in den grauen Augen, nur die Mundwinkel des Herrenbauern zuckten ein wenig.

„So? Aha! Hab mir schon so was gedacht bei Ihrem Gepäck. Arbeit? Hm — gibt es bei uns immer. Kommen Sie mit!“

Er stapfte ihm voran zur Tür, aus der er gekommen war. Sie führte in ein verstaubtes Büro mit zwei Schreibtischen und einem großen Wandschrank. An einem der Tische saß ein blasser junger Mann, und mit einer Handbewegung zu diesem und auf einen freien Stuhl weisend sagte er ruhig und bestimmt:

„Mein Sohn — setzen Sie sich!“ Er nahm Platz hinter dem anderen Schreibtisch und fuhr fort: „Also Arbeit suchen Sie? Welche Arbeit?“

„Egal welche!“

„Auf einem Sägewerk haben Sie noch net gearbeitet. Was können Sie? Was haben Sie bisher getan?“

Zögernd kam die Antwort:

„Ein wenig kaufmännisch, hab es aber satt bekommen und möchte mal richtig schaffen. Und — na ja — hab auch Mechaniker gelernt — später — und ohne richtige Lehrzeit.“

„Papiere haben Sie ja?“

Der Fremde zog seinen Personalausweis aus der Tasche und reichte ihn über den Schreibtisch. Langsam nahm der Herrenbauer ihn entgegen und betrachtete dabei sichtlich interessiert die schlanke und gepflegte Hand. Dann las er halblaut: „Herbert Hörstetter — geboren in München — dort wohnhaft —“ Dann ruhten wieder die Blicke der grauen Augen prüfend auf dem Arbeitsuchenden, und gleichgültig, aber mit einem kritischen Unterton, kam die Frage: „Sonst keine Papiere? Eigentlich müßte ich Sie fragen, ob Sie vielleicht was ausgefressen haben. Anmelden muß ich Sie ja — bei der Krankenkasse und so weiter.“

Hörstetter lachte. „Sie meinen, ob mich etwa die Polizei sucht? Da können Sie beruhigt sein.“

„Wann wollen Sie denn anfangen?“

„Sofort natürlich, bin völlig abgebrannt. Allerdings — ich habe keine Arbeitskleidung — brauchte deswegen einen Vorschuß.“

Die weißbuschigen Augenbrauen des Bauern zogen sich zusammen, und sein Blick wurde schärfer.

„Sie sind schon ein seltsames Mannsbild, Hörstetter. Vorschuß? Und morgen hauen Sie dann wieder ab!“

Der junge Mann errötete, schien eine heftige Antwort auf der Zunge zu haben, bezwang sich aber und sagte:

„Sie haben schon recht.“ Aus der Jackentasche holte er ein in Seidenpapier gewickeltes und an einer Goldkette hängendes Kreuz. Die darauf gesetzten Steine blitzten im Licht der Maisonne, die durch das Fenster schien und eine helle Fahne in den feinen Holzstaub zog, der im Büro in dauernder Bewegung war.

„Hier ist ein Pfand. Es ist echt, und ich würde es nie und nirgends zurücklassen.“

Der Herrenbauer nahm das Kreuzchen, besah es flüchtig und reichte es zurück.

„Schon gut. Also, Arbeitskleidung brauchen Sie, und gefrühstückt haben Sie auch noch net, das merke ich Ihnen an. Das läßt sich regeln. Gehen Sie ins Wirtshaus, und kommen Sie dann wieder.“

Lässig warf er den Personalausweis seinem Sohn zu, der scheinbar uninteressiert der Unterhaltung gefolgt war, und erhob sich.

Herbert Hörstetter nahm seinen Pappkarton und verließ das Büro. In der stickigen, staubtragenden Luft war ihm fast schwindlig geworden. Nun meldete sich auch der Hunger.

Er atmete auf.

Der erste Schritt ins neue Leben war also getan, und das machte ihn heiter und neugierig. Was war das doch für ein sonderbarer Herr, dieser Bauer und Sägewerksbesitzer. Kurzangebunden und doch nicht unfreundlich. Vorsichtig und doch nicht mißtrauisch, wie man ihm schon öfter diese Waldbauern geschildert hatte. Er mußte sich gestehen, daß ihm dieser selbstsichere Waldler gefiel.

Er hatte also keinen Vorschuß bekommen und sollte ins Wirtshaus hinaufgehen! Nun blieb ihm auch nichts anderes übrig, als die erste Anordnung seines künftigen Arbeitgebers zu befolgen, irgendeinen Sinn mußte sie schon haben, und ein Wirtshaus war ein Wirtshaus. Der Magen würde schon zu seinem Recht kommen.

Talauf gehend ließ er den Lärm des Sägewerks hinter sich und gestand sich, daß man in diesem herrlichen Waldwinkel wohl leben konnte. Kronawitt war keine geschlossene Ortschaft. Die Höfe und Häuser lagen verstreut, und am Ende des Sträßleins, das in der Mulde des Hochtals aufhörte, stand ein stattliches Haus mit einem recht modern wirkenden Anbau. Ein freier Platz davor und eine holzverschindelte große Dorfkapelle gegenüber stellten wohl den Mittelpunkt dieser Waldsiedlung dar. Steinige Fahrwege und schmale Gehsteige führten von diesem Platz nach allen Richtungen zu den Höfen auf den Hängen. Zurückschauend sah er unter sich das Dach des Sägewerks und weiter drunten im Tal das Dorf, an dessen Rand er im Heustadel genächtigt hatte. Und weiter ging der Blick über Waldbuckel und Grünflecke und zu den blaugrünen Grenzbergen.

Über der Tür des Gasthauses las er:

„Gasthaus und Fremdenpension Franz Köppl.“

Zögernd betrat er die Wirtsstube und war erstaunt über die saubere und gediegene Einrichtung. Schrägbeinige Bauerntische und Stühle, die Wände mit hellen Fichtenbrettern getäfelt, ein blitzblanker Fußboden, Blumenstöcke auf den Fensterbrettern und, abgesehen von einem Tisch nächst der Tür, alles weiß gedeckt.

Das hat mehr mit der Fremdenpension zu tun als mit einem Dorf Wirtshaus, stellte er fest. Dieses Lokal konnte sich in jeder Stadt sehen lassen. Die Einrichtung war noch ziemlich neu.

Er schrak zusammen, als ihn aus einem Nebenraum mit großen Fenstern und gleicher Einrichtung eine ältere Frau mit einem „Guten Morgen“ begrüßte.

„Sie sind der Herr Hörstetter, net wahr? Nehmen Sie nur Platz, das Frühstück bring ich Ihnen gleich. Ich richte Ihnen auch gleich alles andere her.“

Verblüfft sah er der Frau nach, die durch eine andere Tür verschwand, hängte den Hut auf und setzte sich an den ungedeckten Tisch.

Frühstück? In der Hosentasche spürte er die leere Geldbörse. Woher wußte die Frau seinen Namen? Das war wohl die Wirtin, und wenn sie wiederkam, dann würde er sie mit Frau Köppl anreden und so unbefangen tun, als wäre auch für ihn dieser seltsame Einstand in Kronawitt etwas Selbstverständliches. Übrigens war das eine saubere Frauensperson mit weißer Schürze gewesen, und er war auf eine irgendwie schlampige Dorfwirtin gefaßt gewesen. Mit dem, was ihm die ersten Morgenstunden gebracht hatten, konnte er zufrieden sein, und er war nun neugierig, wie es weitergehen würde.

Nicht die alte Frau kam zurück, sondern ein brünettes Mädchen brachte das Frühstück, stellte es vor ihm ab, wünschte ihm lächelnd einen guten Morgen und nannte ihn ebenfalls beim Namen.

Sie ist keine Schönheit, stellte er für sich fest, aber ihr freundliches Lächeln und ihre wohlklingende Altstimme machten sie ihm gleich sympathisch.

„Woher wissen Sie denn, wie ich heiße?“ fragte er.

„Telefon natürlich!“ lachte sie hell auf.

„Darf ich noch mehr fragen?“ Nun lachte auch er, und die Antwort kam wieder prompt und knapp:

„Freilich!“

„Hat der Herr Herrenbauer angerufen?“

Das Gespräch schien ihr Spaß zu machen.

„Der Herrenbauer? Sie meinen den Herrn Köppl? Ist mein Vater. Herrenbauer ist ein Hausname.“

„Aha, weiß es ja schon. Sägewerk, Fremdenpension und der größte Hof gehören dem Herrenbauern. Das hat mir der Jogl schon in aller Frühe erzählt.“

Amüsiert setzte sie sich, und nun fielen ihm auch die grauen Augen und eine Ähnlichkeit mit ihrem Vater auf.

„Der Jogl? Ein Spitzbub! Hat früher bei uns gearbeitet. Ja, das gehört alles zusammen. Auf dem Hof ist mein Bruder Franz, das ist der Älteste, für das Sägewerk ist der andere Bruder, der Hans, zuständig, und hier, im Wirtshaus, werde ich einmal regieren. Vorläufig gibt aber der Vater nix aus der Hand. Die Mutter haben Sie ja auch schon kennengelernt.“

Das klang alles so natürlich und selbstverständlich, wie man mit alten Bekannten spricht. So hatte er sich die Menschen hier nicht vorgestellt.

Das Gespräch beendete die Frau des Herrenbauern. Sie kam und hatte Kleidungsstücke über dem Arm hängen.

„Kommen Sie mit, ich zeig Ihnen, wo Sie schlafen, solange Sie bei uns sind. Und da ist ein Arbeitsgewand — alles, wie mein Mann es angeschafft hat.“ Sie sagte es nicht unfreundlich, jedoch merkte er, daß sie über sein Erscheinen nicht recht erbaut war. Er folgte ihr durch die Wirtschaftsküche in den Hausflur und über eine Stiege zum Ende eines Ganges, wo sie die Tür zu einem kleinen Zimmer aufmachte, die Kleidungsstücke auf ein Bett warf und ihm gleichgültig bestellte:

„Und Sie sollen gleich in die Säge kommen.“

Allein gelassen, sah er sich in dem sauberen Raum um. Bett und Schrank, Tisch und Stuhl, an der Wand ein Kreuz und ein Marienbild. Er war zufrieden.

Das ging alles so glatt, daß ihm dabei nicht ganz wohl war. Trotzdem ertappte er sich dabei, wie er vor sich hinpfiff. Wann hatte er zum letzten Mal gepfiffen oder gesungen? War lange her.

Der blauleinene Arbeitsanzug und das baumwollene Hemd waren etwas zu weit, die gestrickten Socken zu groß, aber das machte ihm nichts aus. Als er umgekleidet nach unten ging, erschien wieder die Haustochter im Flur und deutete lachend auf ein Paar Holzschuhe.

„Mit ihren feinen Galoschen können Sie net zur Arbeit gehen.“

Er zog die Schuhe aus, und sie nahm sie ihm ab mit dem Bemerken, daß sie sowieso das Putzen nötig hätten.

Dann klapperte er, des Gehens in den groben Schuhen ungewohnt, hinunter zum Sägewerk.

Eigentlich hätte es ein Traum sein können. Dieser Maimorgen hatte ihm überraschendes Glück gebracht. Nun war er satt und auf dem Wege zur Arbeit, und er nahm sich vor, den seltsamen Herrenbauern nicht zu enttäuschen und ihm zu zeigen, daß er den ehrlichen Willen hatte, sich sein Brot zu verdienen.

Und doch beunruhigte ihn etwas. Warum war alles so reibungslos gegangen? Brauchte der Herrenbauer wirklich eine Arbeitskraft, hatte er ihn nur deswegen eingestellt?

Im Büro des Sägewerks hatte inzwischen eine erregte Unterhaltung stattgefunden.

Nachdem Hörstetter gegangen war, herrschte zwischen Vater und Sohn eine Weile gespanntes Schweigen, bis der junge Herrenbauer es brach und vorsichtig meinte:

„Da verstehe ich dich net, Vater. Den willst du einstellen? Hast du seine Händ gesehen? Der hat noch nie was gearbeitet! Feiner Anzug und Seidenhemd, und sein Benehmen? Mit dem Burschen ist doch was faul!“

Der Bauer verzog nur den Mund und antwortete trocken und bestimmt: „Das möchte ich eben wissen. Wenn er mit dem Lohn zufrieden ist — warum net? Die Unsrigen sind es net. Und wenn es ihm zu dumm wird, dann geht er sowieso wieder. Vielleicht versteht er vom Kaufmännischen wirklich was, dann kann er ja hier mithelfen. Unsere Buchführung ist ohnehin unter aller Sau.“

„Ich brauche niemanden!“ entgegnete der Sohn erregt: „Oder willst du mir jemanden vorsetzen?“

Der Herrenbauer erhob sich schwerfällig und ging zur Tür. „Ist alles meine Sache, mein Lieber, das müßtest du wissen. Ich stelle die Leute ein und aus, und sonst niemand!“

Da wußte der Hans, daß es keine Widerrede mehr gab, und er beugte sich wieder über seine Arbeit. Ärgerlich murrte er aber hinter dem Vater her: „Und wenn es nach mir geht, soll der Kerl keine gute Stunde haben.“

Als Herbert Hörstetter auf den Platz vor dem Sägewerk stolperte, standen der Herrenbauer und sein Sohn bei einem mit Brettern beladenen Lastkraftwagen, und ein kräftiger Bursche bemühte sich, den tuckernden und immer wieder absterbenden Motor in Gang zu bringen.

„Was soll ich tun?“ fragte Hörstetter den Alten. „Wer weist mir die Arbeit zu?“

Den kalten Zigarrenstummel kauend und den neuen Arbeiter kritisch musternd, überlegte der Herrenbauer: „Verstehst du von diesem Zeug was?“ Er wies dabei auf die offene Motorhaube.

Hörstetter zögerte. Er hatte wohl herausgehört, daß er nun unter dem Befehl seines künftigen Brotgebers stand, der ihn als seinen Untergebenen nunmehr duzte.

„Weiß nicht. Muß mir das Ding einmal ansehen.“

Es dauerte nicht lange, bis der Neue die Fehlerquelle entdeckt hatte und der Motor ruhig und gleichmäßig anlief, und zufrieden forschte der Sägewerksbesitzer:

„Du verstehst was davon! Führerschein?“

„Hab ich.“

„Dann fährst du gleich mit und hilfst beim Verladen. Mittagessen droben.“

„Hat halt Glück gehabt und den Fehler gefunden“, spöttelte der junge Köppl, doch der Alte grinste nur und stapfte zum Sägewerk hinüber.

Hörstetter stieg in das Fahrerhaus und setzte sich neben den Fahrer, der ihn mit einem verdrossenen Seitenblick bedachte und losfuhr.

„Hätte den Wagen auch ohne dich wieder hinbekommen!“ knurrte er feindselig.

„Sicher“, bestätigte Hörstetter versöhnlich und nahm sich vor, künftig darauf zu achten, daß er sich in Kronawitt nicht unnötig Feinde schaffte. Nach einer Weile bequemte sich der junge Bursche doch noch zu einer Frage:

„Ich bin der Sepp! Wo kommst denn du her?“

„München.“

„Komisch!“

„Kann sein, daß ich nicht lange bleibe.“

Das schien den Fahrer zu beruhigen, und er wurde gesprächiger. So erfuhr Hörstetter, daß das Dorf unterhalb von Kronawitt Hollerbach hieße und eine kleine Filialkirche der Pfarrei sowie eine Schule habe, daß es von Kronawitt nur eine halbe Gehstunde durch den Wald zur tschechoslowakischen Grenze sei, in Kronawitt nur zwei Männer etwas zu sagen hätten, der Herrenbauer und der Aigner, der als großer Waldbauer dem Köppl an Besitz kaum nachstehe, und daß die beiden zwar nicht offen verfeindet, aber insgeheim Gegenspieler seien und der Sägewerksbesitzer eben auch das Holz aus dem Walde des Aigner brauche.

Geschickt wich Hörstetter dann der Neugier des Sepp aus, und als sie die Bretter an der in einem Nebental endenden Bahnlinie in einen Waggon verladen hatten und heimwärts fuhren, hatte sich das Verhältnis zwischen ihnen merklich gebessert. Die Hände des neuen Arbeiters brannten wie Feuer, aufgerauht von den ungehobelten Brettern, und der Rücken schmerzte ihn.

Er erfuhr noch, daß der Herrenbauer nicht gut zahle und deswegen nur alte Sägearbeiter habe, die nicht mehr zu auswärtigen Arbeitsstellen gehen könnten, und hintergründig schloß der Sepp seine Hinweise:

„Wirst ihn ja bald selber kennenlernen.“

„Und der Junge?“

„Davon rede ich lieber net. Die zwei verstehen sich net, da ist der Wurm drin. Warum, das wirst auch noch innewerden.“

Als sie auf den Hof des Sägewerks fuhren, kündete das Glöckl in der Kapelle von Kronawitt die Mittagsstunde. Hörstetter wanderte zum Gasthaus hinauf, nahm in der Stube Platz an dem ungedeckten Tisch bei der Tür, und bald setzte ihm die Tochter des Hauses das Essen vor. In der Wirtsstube war er der einzige Gast. Die freundliche Art, mit der das Mädchen ihm eine gesegnete Mahlzeit wünschte, berührte ihn angenehm. Durch die offene Küchentür sah er, daß dort die Familie am Tisch saß. Sie aßen, ohne ein Wort miteinander zu reden, und das machte ihn nachdenklich.

Der Sepp hatte wohl recht: da war der Wurm drin! Aber was ging es ihn an? Er hatte eine Arbeitsstelle gefunden, und es war gut, wenn er das bedachte, nichts hörte und nichts sah, sich in nichts einmischte und abwartete. Hier gefiel es ihm, und hier wollte er auch bleiben und vorerst keine weiteren Pläne machen. Das Essen war gut und reichlich. Nun war er eben der Sägearbeiter Herbert Hörstetter, wollte seine Arbeit tun, Geld verdienen und sich dabei ein wenig in diesem Waldwinkel umsehen. Was er bisher kennengelernt hatte, war doch höchst interessant.

Eine andere Welt!

Er wollte gar nicht mehr zurückdenken!

Wieder kam die Haustochter und brachte ihm ein Glas Bier.

„Übrigens, ich bin die Barbara“, erklärte sie und fragte: „Und wie heißt du?“

„Herbert.“

„Weißt du, bei uns in Kronawitt gibt’s keine Umstände, wir sagen alle du zueinander. Wohl bekommt!“

Damit ließ sie ihn wieder allein.

Nun hatte sie ihm schon besser gefallen. Wenn sie lachte, schwand die Strenge und das Unpersönliche aus ihrem Gesicht, und die grauen Augensterne wurden lebendiger und wärmer. Barbara hieß sie also!

Hastig trank er das Bier und machte sich auf den Weg zum Sägewerk. Es blieb ihm noch einige Zeit bis zum Ende der Mittagspause, und er nützte sie, um sich die Einrichtung des Sägestadels anzusehen. Auf den Stämmen saßen die drei Männer, die er am Morgen schon bei den Sägegattern gesehen hatte. Sie warteten auf den Arbeitsbeginn.

„Eine schwere Arbeit, wie?“ versuchte er ein Gespräch anzuknüpfen. Sie antworteten nur mit einem Kopfnicken und sahen ihn dabei kaum an. Er bemühte sich nicht weiter. Er war eben doch der Fremde, und recht gesprächig waren diese abgearbeiteten alten Männer wahrscheinlich sowieso nicht.

Der Sepp kam, und eine Klingel kündete das Ende der Mittagspause. Sie beluden den Lastwagen und fuhren wieder zum Bahnhof hinunter. Am frühen Abend war der Waggon fertig beladen, und bei ihrer Rückkunft rief der Herrenbauer seinen neuen Arbeiter ins Büro.

„Na, Hörstetter, wie war der erste Tag?“

Dieser verzog den Mund und gab ehrlich zu, daß er in seinem Leben noch nie so müde geworden sei.

Schmunzelnd tröstete ihn Köppl: „Das gewöhnt sich schon.“ Er schob ihm einen Fünfzigmarkschein zu: „Der Vorschuß. Kost und Wohnung rechnen wir am Zahltag ab, wenn es recht ist.“

Hörstetter nickte nur müde, sah noch das spöttisch grinsende Gesicht des Herrenbauernsohnes Hans und verließ das Büro. Er war so abgeschlagen, daß ihn jeder Schritt zum Gasthaus schmerzte. Mit den Holzschuhen kam er nicht zurecht, lieber wollte er seine eigenen Schuhe durchlaufen, als auch nur noch einen Tag sich so zu quälen. Im Rücken verspürte er ein Stechen, und die Hände brannten wie Feuer. Er spürte keinen Hunger. Nur liegen wollte er und schlafen. Das Dorf in der Abendsonne beachtete er nicht mehr, schleppte sich im Gasthaus die Stiege hinauf und fiel in seinem Zimmerchen auf das Bett.

Ob er das schaffte? Vielleicht wäre es in der Landwirtschaft leichter gewesen? Der schöne Tagesanfang war wie ausgelöscht. Was hatte er bisher von wirklicher körperlicher Arbeit gewußt? Gar nichts!

An der Schranktür hing sein Anzug, und darunter standen die Schuhe. Sein Hemd lag auf dem kleinen Tisch. Sollte er sich umziehen und sich leise davonstehlen? Das ging nicht mehr, er hatte den Vorschuß in der Tasche, und zum Betrüger wollte er nicht werden. Im Daumenballen der rechten Hand steckte ein Holzsplitter, und die beginnende Entzündung tobte.

Wohltuend empfand er die kühlende Abendluft, die durch das offene Fenster kam. Aus dem Dahindämmern riß ihn ein Klopfen an der Tür und die Stimme der Barbara, die ihn aufforderte, zum Essen zu kommen.

Mit einem lästigen Muskelkater schleppte er sich am Stiegengeländer hinunter und ging in die Gaststube. Am Tisch bei der Tür hatte sich inzwischen ein Gast eingefunden, wohl ein Nachbar oder einer der Bauern oder Häusler, der aber von ihm vorerst keine Notiz nahm. Die Barbara brachte das Abendessen und erkundigte sich scherzend:

„Wohl sehr müde?“

„Das stimmt!“

„Was hast du da an der Hand?“

„Da ist ein Holzsplitter drinnen.“

„Das verpflastern wir nachher.“

Schweigend aß er und beachtete den ihm gegenüber sitzenden Mann kaum, der ihn nun interessiert betrachtete. Nach einer Weile kam der Herrenbauer aus der Küche und setzte sich an den Tisch, redete den anderen mit Solleder an, und das Gespräch der beiden drehte sich eine Weile ruhig und gemütlich um Witterung und Saat und den bäuerlichen Alltag, bis plötzlich der Solleder auf Hörstetter deutete und den Herrenbauern fragte:

„Wer ist der da?“

„Arbeitet bei mir — seit heute.“

„Woher?“

Etwas zögernd kam die Antwort: „Aus München.“

Hörstetter trank sein Bier, das ihm die Barbara zum Essen gebracht hatte, und spürte, wie sein Kopf schwer wurde und er vor Müdigkeit kaum mehr die Augen offen halten konnte. Die Barbara kam, stocherte mit einer Nadel den Splitter aus dem Daumenballen und klebte ein Pflaster drauf. Er murmelte einen Dank und ging. Draußen dämmerte es. Auf dem Tisch in seinem Zimmer tickte ein Wecker. Er war auf sechs Uhr gestellt.

Mehr an Aufmerksamkeit konnte er wirklich nicht verlangen. Wenn das so blieb, dann konnte er es hier aushalten. An die Arbeit würde er sich gewöhnen. Er zog sich aus und ließ sich ins Bett fallen. Nur schwach hörte er noch das Murmeln von Männerstimmen, dann überfiel ihn der Schlaf und brachte ihm schwere Träume.

Wie zerschlagen erwachte er am Morgen, vom Wecker geweckt, zog sich rasch an und ging nach unten, öffnete vorsichtig die Tür zur Gaststube und hörte aus der Küche die Herrenbäuerin: „Komm da herein!“

Sie war allein, setzte ihm den Kaffee vor und strich ihm ein großes Stück Butterbrot. Nun erst hatte er Gelegenheit, die Herrenbäuerin richtig zu betrachten. Eine kräftige, noch jung aussehende Frau, freundlich und mütterlich besorgt, mit ersten grauen Fäden im braunen Haar. Sie mochte Mitte der Fünfziger sein, vielleicht gute zehn Jährlein jünger als ihr Mann. Tröstend versicherte sie:

„Ist keine leichte Arbeit, gell, und gewohnt wirst du es net sein. Nach ein paar Tagen bist du eingearbeitet. Will dich net fragen darüber, was dich in unsere Gegend führt, wird schon einen Grund haben.“

Was sollte er darauf erwidern? Etwas verlegen meinte er: „Hat schon seinen Grund, Frau, aber keinen bösen oder unrechten.“

Damit schien sie sich zufriedenzugeben, schob ihm ein in Papier gewickeltes Butterbrot zu und sagte:

„Um siebene geht die Arbeit an.“

„Ich sag heute schon ein Vergelt’s Gott für alles, Frau Köppl“, bedankte er sich und machte sich, wieder in den Holzschuhen, auf den Weg.

Eine Woche war vergangen.

Die Muskeln schmerzten nicht mehr, der Rücken hatte sich an die Arbeit gewöhnt, die Hände waren rauh und rissig geworden. Er war am Abend ehrlich müde, schlief in den Nächten traumlos und stellte im Spiegel befriedigt fest, daß die Blässe in seinem Gesicht einer leichten Sonnenbräune gewichen war. Er hatte gut aufgepaßt und sich einige Arbeitsvorteile angeeignet. Die Last der körperlichen Anstrengung, die wie Steine auf seinen Schultern und wie Blei an den Füßen lastete, war von Tag zu Tag leichter geworden. Auf einem Rollwagen waren die Stämme vom Lagerplatz an die schabenden und schnarchenden Sägegatter zu bringen und die Bretter zu den Stapeln zu tragen, und das ging in einem fort, ohne Unterbrechung.

Seine Arbeitskollegen waren wortkarg geblieben. Dazu stellte er bald fest, daß der Hans ihn nicht leiden konnte. War der Herrenbauer nicht im Sägewerk, dann litt es seinen Sohn nicht im Büro. Er stolzierte im Sägestadel und auf dem Lagerplatz herum, hatte es sichtlich auf den Neuen abgesehen und wies ihm immer wieder andere Arbeiten zu. Hörstetter nahm es schweigend hin, zumal der Hans schleunigst im Büro verschwand, sobald sein Vater auftauchte.

Was der Hans als plumpe Schikane betrieb, hatte aber zur Folge, daß sich das Verhalten der anderen Arbeiter dem Neuen gegenüber änderte. Sie wurden freundlich und gesprächig, und bald konnte er das gute Gefühl haben, von ihnen nun als Kollege anerkannt zu sein. Die Männer an den Sägegattern kamen nun auch seinem Interesse an den Maschinen entgegen, erklärten ihm vieles, und der Kreissäger, der nebenbei auch noch die Sägeblätter für die Gatter schärfte, sah es nicht ungern, daß Hörstetter sich auch während der Mittagspause im Feilen und Schränken versuchte und dafür ein besonderes Geschick zeigte. Er entwickelte sich rasch zu einem guten Sägehelfer.

Es kam der letzte Tag dieser ersten Woche. Der alte Köppl ging durch das Sägewerk und blieb horchend und überlegend vor einem der schweren Gatter stehen.

Als er länger bei dieser Sägemaschine stehenblieb, meinte der Hörstetter, daß das verstärkte Rumpeln darauf schließen lasse, daß die Lager nicht in Ordnung seien und sich ausgeschlagen hätten.

Augenzwinkernd sah ihn der Köppl an, nickte nur und schrie dem Gattersäger zu: „Abstellen!“

„Komm mit“, bedeutete er dann dem Hörstetter und ging ihm voran in das Untergeschoß der Säge, wo sich die Sägespäne vor Betonsockeln der Gatter häuften. Die Lager des abgestellten Gatters waren glühend heiß und rauchten.

Zum erstenmal erlebte nun Hörstetter, daß der Herrenbauer seine Ruhe und Gelassenheit verlor und fluchte:

„Auf diese Weise können wir einmal abbrennen! Man kann sich auf niemanden verlassen! Jetzt müssen wir am Montag den Mechaniker holen. Gerade jetzt, wo ich eine Menge Bauholz zum Schneiden angenommen habe!“

„Es fehlt nicht weit“, wollte Hörstetter den zornigen Mann beruhigen. „Vielleicht bringen wir das bis zum Montag selber hin.“

„Wie denn?“ fauchte der Köppl ihn an, und plötzlich fiel ihm die erste Unterhaltung mit seinem neuen Arbeiter ein: „Hast du net gesagt, daß du ein wenig Mechaniker gelernt hast? Traust du dich drüber?“

Hörstetter wurde rot. „Wenn das nötige Werkzeug da ist, ein guter Schaber — und wenn mir jemand hilft.“

Der Zorn war aus dem Gesicht des Herrenbauern gewichen, und nun war er wieder der Alte.

„Ist gut, jawohl, fangt nur gleich an!“ Dem dabeistehenden Säger befahl er mitzuhelfen, und dann holte er seinen Sohn aus dem Büro, der die Arbeit Hörstetters, das Einfahren der Stämme und das Wegtrageri der Bretter übernehmen mußte. Verärgert darüber begehrte der Hans auf:

„Laß doch das von einem Fachmann machen und net von einem Pfuscher!“

Er bekam keine Antwort, und der verächtliche Blick aus den grauen Augen des Vaters ließ ihn schweigen.

Sie wollen wissen, wie es weitergeht?Dann laden Sie sich noch heute das komplette E-Book herunter!

Besuchen Sie uns im Internet:www.rosenheimer.com