Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Editions du Palémon

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

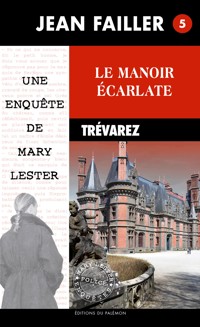

- Serie: Les enquêtes de Mary Lester

- Sprache: Französisch

Deux meurtres dans un étrange manoir, ça bouscule. Ancienne malédiction ou vrais secrets de famille ?

Il y a, au cœur de l'Argoat, la Bretagne des bois par opposition à l'Armor, celle de la mer, un étrange château de briques rouges qui semble avoir été construit au prix d'un pacte avec la Diable.

C'est dans ces montagnes Noires qui savent au gré du temps, être enchanteresses ou lugubres comme l'enfer, que Mary Lester vient enquêter sur la mort violente d'un conférencier au château. Crime rituel ? La mise en scène du cadavre pourrait le laisser croire, si une seconde mort ne venait endeuiller l'illustre assemblée des écrivains qui y font salon. Quel est donc ce meurtrier qui va et vient dans le domaine sans que la centaine de C.R.S. appelés en renfort par un élu pris de panique, paraisse le gêner le moins du monde ?

Serait-ce un esprit, un insaisissable fantôme qui, au nom d'une mystérieuse malédiction venue du fond des âges, tue impitoyablement au « Manoir écarlate » ?

Découvrez le tome 5 des aventures de Mary Lester, une enquêtrice originale et attachante !

EXTRAIT

Dans le grand château de briques rouges en cours de rénovation, avaient lieu deux fois la semaine durant la saison estivale, des causeries sur tel ou tel sujet. Hier, les chevaliers de la Table Ronde, aujourd’hui, l’histoire singulière de ce singulier manoir. Au travers du double vitrage des hautes fenêtres de la salle gothique, on apercevait le soleil qui se couchait derrière les Montagnes Noires, illuminant de ses derniers feux une campagne verdoyante où des corps de ferme étaient posés çà et là, aussi minuscules que lorsqu’on les voit d’avion.

« Ar maner ru », le manoir rouge, comme on l’appelait dans la région parce qu’il était bâti de milliers de petites briques pourpres soigneusement appareillées, était perché sur le haut d’une colline d’où l’on découvrait l’horizon de tous côtés. Par voie de conséquence, on le voyait aussi de partout, sorte de phare que le soleil couchant faisait flamboyer, planté au milieu des bruyères, dominant de ses tours orgueilleuses et austères les plus hautes futaies de ses fiefs.

CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE

Habile, têtue, fine mouche, irrévérencieuse, animée d'un profond sens de la justice, d'un égal mépris des intrigues politiciennes, ce personnage attachant permet aussi une belle immersion, enquête après enquête, dans divers recoins de notre chère Bretagne. - Charbyde2, Babelio

Rapidement embarqué dans l'histoire, on navigue entre tourisme, polar, comédie dans ce nouvel opus de Jean Failler dont on retrouve avec plaisir la plume. - Au détour d'un livre

À PROPOS DE L'AUTEUR

Cet ancien mareyeur breton devenu auteur de romans policiers a connu un parcours atypique !

Passionné de littérature, c’est à 20 ans qu'il donne naissance à ses premiers écrits, alors qu’il occupe un poste de poissonnier à Quimper. En 30 ans d’exercice des métiers de la Mer, il va nous livrer pièces de théâtre, romans historiques, nouvelles, puis une collection de romans d’aventures pour la jeunesse, et une série de romans policiers, Mary Lester.

À travers Les Enquêtes de Mary Lester, aujourd’hui au nombre de cinquante-neuf et avec plus de 3 millions d'exemplaires vendus, Jean Failler montre son attachement à la Bretagne, et nous donne l’occasion de découvrir non seulement les divers paysages et villes du pays, mais aussi ses réalités économiques. La plupart du temps basées sur des faits réels, ces fictions se confrontent au contexte social et culturel actuel. Pas de folklore ni de violence dans ces livres destinés à tous publics, loin des clichés touristiques, mais des enquêtes dans un vrai style policier.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 307

Veröffentlichungsjahr: 2018

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Jean FAILLER

Le manoir

écarlate

éditions du Palémon

ZA de Troyalac’h

10 rue André Michelin

29170 St-Évarzec

Ce livre appartient à

xxxxxxexlibrisxxxxxx

Remerciements à :

Annick BARRÉ,

Pierre Deligny

Toute ressemblance avec des personnes, des noms propres, des lieux privés, des noms de firmes, des situations existant ou ayant existé, ne saurait être que le fait du hasard.

ISBN 978-2907572-15-6

La loi du 11 mars 1957 n’autorisant, aux termes des alinéas 2 et 3 de l’article 41, d’une part, que les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, et, d’autre part, que les analyses et les courtes citations dans un but d’exemple et d’illustration, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur, de l’éditeur ou de leurs ayants droit ou ayants cause, est illicite (alinéa 1er - article 40).

Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code Pénal. 2010/© Éditions du Palémon.

Retrouvez les enquêtes

de Mary Lester sur internet :

http://www.marylester.com

Éditions du Palémon

ZA de Troyalac’h - N° 10

Rue André Michelin - 29170 St-Évarzec

Dépôt légal 4e trimestre 1998.

Bibliographie

Sites, Signes, Vies au centre de la vallée de l’Aulne

de Michèle Le Goffe - Éditions Ar Garo

De Nantes à Brest le long du canal

de Thierry Guidet - Ar Men n° 30

Chapitre 1

… En ce qui me concerne, dit le petit homme, je dois vous avouer que je n’éprouve pas pour le marquis de Kerjégu une sympathie débordante…

Vêtu d’un costume sombre, cravaté de rouge, les cheveux poivre et sel tirés en arrière, il fit quelques pas dans l’immense salle du château, comme s’il réfléchissait, puis revint se planter devant son auditoire l’index en l’air tel un maître d’école désireux de fixer l’attention de ses élèves.

… Car, mesdames et messieurs, songeons-y bien : qui était ce marquis de Kerjégu ?

Il laissa passer un temps de silence, comme pour laisser venir une réponse improbable, puis l’improbable ne se produisant pas, il martela :

– Je vais vous le dire : un hobereau de création récente, un parvenu ! Une sorte de coq de village qu’un mariage avec la fille d’un banquier avait enrichi au-delà de tout ce qu’on peut imaginer…

Sous le haut plafond de la salle de réception du château de Trévarez, on aurait pu entendre soupirer les anges. Les estivants qui assistaient à la conférence se tenaient immobiles devant leurs coupes de champagne tiède, avec l’air studieux de ceux qui profitent de leurs vacances pour se cultiver. Sur un coin de table, une petite dame prenait des notes…

Dans le grand château de briques rouges en cours de rénovation, avaient lieu deux fois la semaine durant la saison estivale, des causeries sur tel ou tel sujet. Hier, les chevaliers de la Table Ronde, aujourd’hui, l’histoire singulière de ce singulier manoir. Au travers du double vitrage des hautes fenêtres de la salle gothique, on apercevait le soleil qui se couchait derrière les Montagnes Noires, illuminant de ses derniers feux une campagne verdoyante où des corps de ferme étaient posés çà et là, aussi minuscules que lorsqu’on les voit d’avion.

« Ar maner ru », le manoir rouge, comme on l’appelait dans la région parce qu’il était bâti de milliers de petites briques pourpres soigneusement appareillées, était perché sur le haut d’une colline d’où l’on découvrait l’horizon de tous côtés. Par voie de conséquence, on le voyait aussi de partout, sorte de phare que le soleil couchant faisait flamboyer, planté au milieu des bruyères, dominant de ses tours orgueilleuses et austères les plus hautes futaies de ses fiefs.

Le conférencier n’en avait pas fini avec les turpitudes du marquis de Kerjégu :

– Cette chapelle que vous voyez là-bas, au creux du vallon, s’appelait autrefois Notre Dame de Trévarez. Elle faisait partie du domaine et Kerjégu l’avait achetée avec les champs et les bois. Quand il en prit possession, l’édifice n’était pas en très bon état, d’urgentes réparations s’imposaient. La première chose que fit Kerjégu fut de la réhabiliter dans son entier. Il faut reconnaître que s’il n’était pas intervenu, elle aurait peut-être disparu comme tant d’autres, sous la ronce et l’ortie. Seulement, Kerjégu était un homme pressé et les travaux se firent sans les précautions qu’il eût fallu prendre pour un édifice aussi vénérable : sur ses ordres, la chapelle fut donc vidée de tout son contenu et on n’en conserva que les murs. Or dans cette chapelle édifiée au XVe siècle, il y avait les enfeux des anciens seigneurs du lieu qui avaient régné sur ce fief des Montagnes Noires pendant près d’un millénaire. Sur ordre de Kerjégu, les tombeaux furent vidés et les restes de ces illustres familles expropriés, comme de vulgaires ossements de manants arrivés au terme de leur concession perpétuelle dans un cimetière communal.

Un murmure de réprobation parcourut l’assemblée, fustigeant l’attitude indigne de ce nouveau riche s’accaparant un si noble domaine.

– Ensuite, dit le conférencier, puisque le domaine était surtout voué aux plaisirs de la chasse, elle fut rebaptisée « chapelle Saint-Hubert ».

Un court silence suivit ses dernières paroles, puis on entendit la cloche du tracteur carrossé en petit train qui faisait découvrir le parc aux visiteurs trop paresseux pour marcher. Le grondement du moteur se tut et des cris d’enfants troublèrent le silence.

Une jeune femme se leva, lissa sa jupe de toile légère et fit un petit signe par la fenêtre. Ses enfants allaient débarquer du train et, pour elle, l’intermède culturel était terminé. Elle gagna la sortie avec un petit geste d’excuse à l’adresse du conférencier. Celui-ci eut un geste absolutoire plein d’onction accompagné du sourire entendu de celui qui connaît et comprend les contraintes qu’impose une famille. Il y eut quelques grincements de chaises trahissant une certaine lassitude et François Toullec, le conteur, qui savait ce que signifient ces manifestations d’impatience, sentit qu’il était temps de libérer ses chers auditeurs. Il leur indiqua que toute l’histoire du manoir était racontée en détail dans la monographie qu’il venait d’écrire et dans laquelle ils trouveraient réponse à toutes les questions qu’ils pouvaient se poser, plus maints autres détails passionnants. Il était d’ailleurs à leur disposition pour une dédicace personnalisée.

La petite boulotte qui prenait des notes avec tant de soin et qui voyageait avec une amie, en fit l’emplette et s’attarda en bavardant avec Toullec, tandis que le reste de l’assistance prenait le chemin de la sortie en commentant à mi-voix les curieuses mœurs de la haute société en ce début de XXe siècle, et les façons singulières dont usait le sire de Kerjégu avec les ossements d’autrui.

Puis les deux petites dames (qui étaient des demoiselles retraitées de l’enseignement) se retirèrent à leur tour après force remerciements, et le conférencier se retrouva seul dans la grande salle vide et sonore. Il ramassa ses bouquins dont la pile n’avait été amputée que d’un seul exemplaire et les rangea soigneusement dans sa serviette en chantonnant, car c’était un homme qui se livrait volontiers à des exercices vocaux quand il était satisfait.

– Viens poupoule, viens poupoule, viens…

Le refrain populaire résonnait curieusement sur les murs dépouillés des magnifiques tableaux qui les ornaient autrefois, rengaine égarée dans des murs qui n’étaient pas les siens.

Le chanteur se tut, s’arrêta pour écouter la curieuse résonance de sa voix puis, n’entendant plus rien et pour cause, il répéta :

– Viens poupoule, viens poupoule, viens…

Un pas résonna sur le parquet, mais, en dépit de l’invitation, ce n’était pas poupoule. D’ailleurs c’était un pas étrange, un pas qui faisait « bang ! crouiiic, bang ! crouiiic, bang ! crouiiic… ». Ce bruit intéressant était produit par le concierge du château, Robert Kéruz, un grand invalide de guerre qui avait oublié sa jambe gauche à Dien-Bien-Phu.

– On ferme, m’sieur Toullec, dit le garde d’une voix de basse.

– Voilà, voilà… dit le petit homme en empoignant sa serviette avec vivacité.

Il pila sur place :

– Dis donc Robert, serait temps que tu changes ton pneu ! Il montrait du doigt le pilon du garde dont le tampon de caoutchouc s’effilochait. C’est pas le tout d’interdire les parquets de ton maudit château aux bonnes femmes en talons aiguilles, mon gars, faudrait voir à montrer l’exemple ! Parce que comme aiguille, dis donc, t’es un peu fadé !

Le garde était un grand gaillard osseux, au front étroit, au visage émacié où brillaient deux petits yeux noirs. Ses cheveux gris coupés en une brosse rase dégageaient plus qu’il n’eût fallu deux larges oreilles plantées perpendiculairement au crâne. Son visage austère se ferma un peu plus et son front prit deux rides supplémentaires :

– Rigolez pas avec ça, monsieur Toullec, dit-il sur un ton de reproche presque douloureux.

– Et pourquoi que je n’en rigolerais pas ? demanda Toullec en étirant au maximum son mètre cinquante-huit, si ta patte est restée engraisser les rizières, primo c’est pas de ma faute, secundo, c’est pas qu’on en rigole ou qu’on en pleure qui la fera repousser !

– Tout de même… fit l’autre, la gorge serrée, comme si le petit bonhomme arrogant qui se dressait devant lui avait blasphémé, tout de même… Son visage se ferma encore, ses lèvres minces ne formèrent plus qu’une ligne livide tandis que ses poings se serraient au point de blanchir leurs jointures.

– Allons, fais pas cette gueule, mon vieux Robert, dit l’autre d’un ton enjoué en lui tapant sur l’épaule, faut voir le bon côté des choses !

Le garde dominait son interlocuteur de la tête et des épaules, mais cet avantage n’y faisait rien : la faconde gouailleuse de Toullec lui assurait un ascendant certain sur l’ancien parachutiste de la coloniale.

– Le bon côté, dit Robert, c’est qu’avec mes deux jambes…

– Eh bien, tu serais au chômage mon pote ! Aussi sûr que je te le dis. Tes copains d’Indo, où sont-ils à cette heure ?

– J’en sais rien, dit Robert Kéruz d’une voix lente où perçait un fort accent du terroir, mais il y en a quelques-uns qui ont leur nom sur les monuments aux morts.

Puis il regarda fixement François Toullec de son regard froid, espérant ainsi le rappeler aux convenances élémentaires dues à ceux qui ont donné leur vie pour la patrie. Mais le petit conférencier n’avait que faire de ces ringardes considérations. Il s’exclama volontairement provocateur :

– Et les autres sont dans la cloche ! Oui, mon gars ! Dans la cloche. Tandis que toi…

Il s’arrêta et prit avec familiarité le revers de la veste de velours vert que portait le concierge et le regarda sous le nez, sa courte taille ne lui permettant pas de voir plus haut :

– … Tu n’as eu que le mal de revenir au pays en héros, tu t’es trouvé une gentille petite femme, tu as une pension de l’armée et un emploi réservé ! En plus, tu habites un château ! Mais qu’est-ce qu’il te faudrait de plus, mon salaud ?

De nouveau, il lissa le revers de velours de l’habit du garde avec complaisance, comme si ce contact lui eut été agréable. Sous cet attouchement équivoque, Robert Kéruz eut un mouvement de recul.

– Tu n’as même pas eu à t’acheter de fringues, tu as trouvé celles de ton père…

Puis il éclata de rire comme si une idée plaisante lui était tout soudain venue :

– Dis-moi Robert, quand tu achètes des pompes, est-ce que tu as un rabais ?

– Comment ? demanda le concierge en fronçant les sourcils.

– Eh bien, t’en payes une ou bien t’en payes deux ?

– Deux quoi ?

– Deux godasses, pardi !

Et comme l’autre restait coi, il s’exclama :

– Eh bien, mon vieux Robert, si t’en payes deux, excuse-moi de te le dire, c’est que tu te débrouilles comme un manche. Ou alors, tu connais un rombier qui a perdu la jambe droite !

Le concierge ne savait pas trop s’il fallait rire ou pleurer. Il suivait le petit homme gesticulant en faisant : bang ! crouiiic, bang ! crouiiic.

– Fais pas cette gueule, Robert, dit Toullec en s’arrêtant une nouvelle fois si brusquement que l’autre faillit le heurter, tu sais bien que je plaisante !

Robert grogna : la plaisanterie, il ne l’avait jamais trop bien comprise, mais la plaisanterie sur sa jambe de bois, il n’admettait carrément pas. Quiconque s’y fût risqué au bourg n’eût pas tardé à faire connaissance avec ses poings noueux.

D’ailleurs personne, pas même Petit Mât, un retraité de la Marine Marchande peu avare de sarcasmes, ne craignant comme l’affirmait un tatouage perché sur son épaule droite « ni Dieu ni Maître », non, personne ne s’y risquait. Malgré son pilon et sa presque soixantaine, Robert Kéruz savait encore se faire respecter. Il n’y avait qu’ici, dans ce château dont il avait la garde, qu’il devait subir les mauvaises plaisanteries de ce nabot qu’il eût pu casser en deux d’une seule main.

Que faire d’autre ? François Toullec était le conférencier du département, et le département était l’administration dont dépendait le garde. Un geste d’humeur, et il pouvait se voir jeter à la porte du château. Et cette éventualité lui faisait froid dans le dos. L’autre, fort de l’impuissance du garde, en rajoutait :

– Tu le sais bien que je plaisante, j’adore ça !

Kéruz grogna de nouveau, ce qui lui évita de répondre, et le petit bavard poursuivit :

– Si on ne peut plus plaisanter avec les copains…

Le concierge qui fermait la lourde porte métallique du château avec une clé d’une livre et demie haussa les épaules. Les copains… Il n’en avait pas de copains… Il n’en avait plus. Tous morts. Et s’il avait dû s’en faire d’autres, ce n’était certainement pas cet avorton qu’il serait allé chercher !

Mais l’autre, qui n’avait pas vu le mouvement d’épaule du gardien et qui, d’ailleurs, se moquait bien de ses états d’âme poursuivit :

– …Et puisque tu es un copain, je vais te donner un tuyau !

– Ah ? dit le concierge méfiant.

Le petit homme avait repris un masque sérieux.

– Ta godasse, là, dit-il en montrant la jambe unique de son vis-à-vis, tarde pas trop à l’emmener au graissage. sans quoi tu risques de couler une bielle !

Devant l’air ahuri du malheureux Robert, il éclata de rire.

– Allez, salut, dit-il, à demain. Il s’engagea dans un sentier parmi les rhododendrons tandis que le garde montait sur une vieille bécane pourvue d’une seule pédale munie d’un cale-pied.

Puis s’arrêtant une nouvelle fois il cria :

– Hé, Robert !

Le garde leva la tête. Le petit homme au costume sombre était à vingt pas, à l’entrée d’une sente ombreuse.

– Dans le fond, tu as eu du pot de perdre la jambe gauche !

Et comme le garde ne répondait pas, s’attendant à une nouvelle vacherie, il poursuivit :

– Tu es droitier ? Tu te rends compte, si tu avais perdu ta jambe droite, tu aurais dû apprendre à pédaler de la jambe gauche ! Crois-moi, il y a des gars qui ne sont jamais parvenus à écrire de la main gauche, alors, faire du vélo…

A nouveau son rire exaspérant se fit entendre, puis il disparut sous le tunnel de feuillage et le son de sa voix qui chantonnait toujours la rengaine qu’il avait en tête ce jour-là s’évanouit :

– Viens poupoule, viens poupoule, viens…

Le garde lança un regard rancunier vers l’endroit où il avait disparu, puis éructa rageusement :

– Petit con !

Ces deux qualificatifs associés constituaient la pire des injures de son répertoire d’ailleurs fort réduit. L’homme n’était point disert, quelques douzaines de mots lui suffisaient pour se faire comprendre. Bien qu’il eût lancé l’injure avec toute la vigueur voulue, Robert Kéruz n’en éprouva qu’un mince soulagement. Les mains serrées sur les poignées caoutchoutées de son guidon, il demeura un temps immobile, fixant la grotte de verdure par où avait disparu Toullec. Puis, furieux de son impuissance, il se hissa tant bien que mal sur sa vieille bécane et disparut en zigzaguant sur l’allée sablée.

Les ombres du gigantesque château rouge s’allongeaient interminablement sur les parterres fleuris et, dans le silence d’une campagne paisible, le soir tomba sur Trévarez.

Chapitre 2

La petite fille jouait à cache-cache avec ses cousines, et elle venait de trouver une cachette formidable où jamais les autres ne la trouveraient : le creux d’un hêtre vénérable tout couvert de mousse. Elle s’y blottit et fit « coucou » de sa petite voix. Puis elle se pencha au-dehors pour voir un peu si les autres étaient sur sa trace. La cachette était réellement bonne, elle voyait les vêtements clairs de ses cousins s’agiter sous les buissons.

C’est alors qu’elle sentit quelque chose sous son pied, quelque chose comme une brique ou un morceau de bois bien taillé qui était recouvert de feuilles mortes. Elle se pencha et ramassa l’objet. Ce n’était pas une brique, mais un livre. Elle sortit la tête du creux de l’arbre pour en lire le titre et c’est à ce moment que sa cousine Margaret l’aperçut.

– Je t’ai vue, cria-t-elle triomphante.

Puis s’adressant aux autres :

– Bénédicte est là, là, dans l’arbre.

Deux petits garçons s’approchèrent en poussant des cris d’indiens et Bénédicte mi-vexée d’avoir été si tôt débusquée d’une si bonne cachette, sortit de son arbre en brandissant le bouquin :

– Regardez ce que j’ai trouvé !

– Bof, dit l’un des garçons, c’est rien qu’un vieux livre !

– Mais non, dit Bénédicte, il est tout neuf ! Regarde !

Le garçon prit le bouquin et en lut le titre à voix haute : « Le manoir écarlate ». Puis il l’ouvrit, le feuilleta, et enfin le referma.

– Sur la couverture, dit Margaret, c’est la photo du château qu’on a été visiter.

Une voix d’homme se fit entendre :

– Ohé, les enfants ! Ne vous éloignez pas trop, on va partir.

– Papa nous appelle, dit l’aîné des garçons, rentrons !

– Rends-moi mon livre, dit Bénédicte, c’est moi qui l’ai trouvé !

Le garçon jeta avec mépris le bouquin dans l’herbe :

– Eh bien, tiens-le, ton bouquin ! D’abord, il est moche !

Margaret le ramassa, passa sa main sur la couverture et le tendit à Bénédicte qui avait les larmes aux yeux.

– Il dit ça parce qu’il est jaloux, ce n’est pas lui qui l’a trouvé !

Bénédicte renifla, ravalant les larmes qu’elle avait failli verser, et, à la suite des garçons, les deux fillettes s’en furent, légères, vers l’allée où les attendaient leurs parents.

•Robert Kéruz remontait péniblement l’allée sablée sur son vélo monopédale en pensant que, quoi qu’en ait pu dire ce connard de conférencier, avec ses deux pattes, il eût pu au moins aller en danseuse, ce qui, dans les côtes, est parfois bien utile.

A quelques mètres devant lui, un chevreuil traversa l’allée d’un bond gracieux, et Robert Kéruz se dit encore que, sans cette mutilation, il aurait pu également aller à la chasse, activité qui lui était à présent interdite si l’on exceptait le tir du pigeon ou du lapin à l’affût ou celui du canard et de la bécasse à la passée. Si l’on pouvait appeler ça de la chasse ! Quant à suivre la meute dans les landes et les halliers, c’était foutu pour le garde du château.

Et ça, Robert Kéruz avait bien du mal à l’accepter !

Il arriva enfin au bout de la côte et posa son pilon à terre pour reprendre souffle. Quelque part, une cloche égrena ses neuf coups. Il sortit sa montre de son gousset pour vérifier si elle était bien à l’heure et, la vérification l’ayant satisfait, il la remit contre son ventre dans la petite poche douillette prévue à cet effet dans la doublure du gilet.

Robert Kéruz avait fière allure dans le costume de velours côtelé vert sombre où brillaient de petits boutons de cuivre ornés d’une hure de sanglier. Des tenues comme celles-là, il en avait retrouvé quatre dans l’armoire de sa grand-mère. Elles avaient appartenu à Louis Kéruz, son grand-père, ancien chef des gardes-chasse et homme de confiance du marquis de Kerjégu, rescapé du Chemin des Dames en 1917.

Point n’avait été besoin de les retoucher, Robert Kéruz avait la même haute stature que son aïeul, la même silhouette anguleuse faite de muscles et d’os à fleur de peau, le même regard dur et soupçonneux.

C’était un homme taciturne qui souffrait de sa condition. Il lui arrivait souvent dans son appartement de fonction, au rez-de-chaussée des écuries, de regretter le temps si proche encore où un maître tout-puissant régnait sans partage sur toute la contrée… A cette époque le château n’était pas un refuge à touristes désœuvrés, mais un rendez-vous de chasse où les meilleurs veneurs d’Europe aimaient à se retrouver pour de somptueux hallalis.

Robert Kéruz était de la race des serviteurs, des bons serviteurs, ceux qui aiment avoir au-dessus d’eux une autorité qu’ils ne songent jamais à discuter et qui ne demandent que d’obéir. C’est pour cette raison qu’il s’était engagé dans l’armée, c’est pour cette raison qu’il avait été un bon soldat, c’est pour cette raison qu’il regrettait si fort que la lignée des Kerjégu se soit trop tôt éteinte.

Chaque matin, lorsque arrivé au sommet de la côte il posait à terre sa patte de bois, il fermait un instant les yeux, imaginait l’esplanade dans une aube d’octobre somptueusement dorée, avec les chasseurs à cheval, les valets de chien retenant leur meute hurlante, les fanfares des cors de chasse…

Ouais, son grand-père avait eu une belle vie !

Quand il revenait à la réalité, l’esplanade était vide, le château était vide, alors, tristement, il laissait sa vieille bécane l’emporter dans la descente. Il ouvrait la lourde grille de fer forgé défendant la porte massive ornée de vitraux, faisait le tour des salles du rez-de-chaussée pour s’assurer que tout était en ordre, et puis il n’avait plus qu’à attendre l’heure de la fermeture.

Pour une bonne planque, c’était une bonne planque ! Au village on l’enviait tout en assurant qu’il avait un « boulot de feignant » et cette inactivité jointe au manque de considération avait fait de Robert Kéruz, grand mutilé de guerre, un homme silencieux, sombre et amer.

Un martèlement de talons lui annonça l’arrivée de Lucienne, préposée à la vente des cartes postales et des brochures souvenir, puis dans le lointain, il entendit siffler le petit train qui amenait les premiers visiteurs.

Alors il sortit pour faire le tour du château.

•

Ses pas le menèrent jusqu’au fond de l’esplanade, là où feu le marquis avait fait construire un bassin tout en longueur, avec des margelles de pierre se voulant, en modèle réduit, l’imitation du grand bassin de Versailles.

Les hêtres et les chênes avaient atteint à cet endroit des proportions gigantesques et même au plus chaud de l’été, on y était toujours au frais. Parfois des cerfs et des sangliers venaient y boire et le gardien du château aimait à chercher leurs traces le matin dans le sable de l’allée. Il savait encore distinguer l’empreinte du brocard de celle de la chevrette et celle du cochon solitaire de celle du quartannier.

Depuis son enfance il courait ces bois, connaissant tous ses habitants et il n’eût point été embarrassé si le marquis de Kerjégu était par miracle revenu sur terre et l’eut sommé incontinent d’aller « faire le pied » pour un départ au petit matin.

Hélas, ça ne risquait pas d’arriver et Robert Kéruz se contentait de faire cet examen pour le plaisir, pour entretenir sa science de la chasse et pour se prouver que, si une jambe lui faisait cruellement défaut, l’œil était toujours bon.

Il s’engagea au long de l’interminable margelle de pierre moussue qui bordait le bassin et la remonta lentement, goûtant le calme du lieu, l’odeur de l’eau, et la douceur sous le pied de la sente tapissée d’une mousse éternellement verte. Les hêtres géants qui surplombaient le bassin ne laissaient passer que quelques minces rayons de soleil qui se posaient sur l’eau comme des rais de projecteurs.

Il était bien rare que les visiteurs vinssent jusqu’à la fontaine monumentale qui alimentait le bassin et cette solitude plaisait au gardien. Il lui semblait que c’était une sorte de sanctuaire, un lieu miraculeusement préservé où vivait encore l’âme du vieux Trévarez, ce domaine magique de la forêt bretonne où, il n’y avait pas si longtemps encore, on chassait le loup et le sanglier dans la grande tradition de la vénerie.

Le silence n’était troublé que par le pépiement des oiseaux. De temps en temps, Kéruz s’arrêtait pour écouter leur chant. Comme les mélomanes savent, au cœur d’un orchestre, différencier le premier du second violon et la clarinette du hautbois, il savait reconnaître la voix du bouvreuil, celle du pinson, de la sittelle torchepot et il arrivait même à connaître leur humeur : un pinson ne chante pas de la même manière quand il a le gésier plein et quand un chat ou une belette vient menacer sa nichée. On lui avait dit qu’il y a des gens qui vont à l’opéra entendre de prestigieux orchestres. Son opéra à lui, Robert Kéruz, c’était ce théâtre de verdure et il en connaissait tous les musiciens par leur nom breton, par leur nom français, et par leur nom latin.

Le garde savait où ils nichaient, la couleur et le nombre d’œufs qu’ils pondaient, ce qu’ils mangeaient.

Il tenait à la main en guise de canne une forte branche de houx durcie au feu qui tenait au poignet par un lacet de cuir. Ici on appelait ça un « pennbaz ». De tous temps, ça avait été l’arme des paysans bretons, arme redoutable qui pouvait, entre des mains expertes, faire éclater un crâne comme une noix.

Dans le lointain il entendit le moteur du petit train se mettre en marche. Tout à l’heure, il allait déverser une nouvelle cargaison de touristes bruyants sur l’esplanade du château et ce petit salopard de François Toullec leur referait, dans le grand salon dominant la vallée de l’Aulne, son numéro sur les Kerjégu et la chapelle Saint-Hubert.

Cependant, avant de s’en retourner vers ses obligations, Robert Kéruz avait encore le temps de marcher jusqu’à la fontaine qui alimentait le bassin. En fait de fontaine, c’était d’une muraille architecturée qu’il s’agissait. Une muraille de dix mètres de large, de six mètres de haut toute de granit sculpté. Au centre, un peu en retrait, une niche abritant une statue de sanglier grandeur nature, une bête fière, aux babines retroussées sur des boutoirs peu engageants.

De chaque côté de la bête symbole du domaine, quatre gargouilles, des têtes de faunes chevelus et barbus, aux yeux aveugles, vomissant dans une vasque un filet d’eau par une bouche éternellement ouverte.

Sous ces vasques, quatre hures étranges, mi-poissons mi-griffons, crachant elles aussi de l’eau dans une seconde vasque qui, elle, se déversait dans le grand bassin.

Robert Kéruz s’avança silencieusement. Son pilon ne faisait aucun bruit sur le tapis de mousse et il en ressentait une grande satisfaction. Comme tous les chasseurs, il aimait surprendre. Et pour surprendre, il faut être silencieux. Sur les planchers sonores du château ça n’était guère possible, mais ici il pouvait choisir où poser ses pas et un Iroquois sur le sentier de la guerre ne l’aurait pas entendu arriver.

A dix mètres de la fontaine, il se figea, sa main s’ouvrit et son pennbaz fût certainement tombé à terre si la dragonne de cuir ne l’avait retenu à son poignet.

Vautré d’une manière grotesque sous la statue du sanglier, encadré par les gorgones, il y avait un corps. Un corps vêtu de sombre, avec une chemise blanche et une cravate rouge. Le sanglier de pierre, l’œil mauvais, dégueulait son eau sur un visage blafard qui ruisselait comme une gargouille un jour d’orage. François Toullec, car c’était lui, prenait - à titre posthume - la douche la plus longue de son existence.

L’effet de surprise passé, Robert Kéruz s’approcha. « On » avait soigneusement installé le petit homme sous le jet et ses cheveux poivre et sel pendaient lamentablement sur son front, ondulant comme des algues au gré du courant.

François Toullec avait eu, de son vivant, un talent de société qui consistait à imiter la manière de parler de ses contemporains, ce qui lui assurait une grande popularité dans les estaminets qu’il honorait de sa clientèle.

Même mort, il continuait d’imiter. En effet, il avait adopté pour son dernier sommeil le masque des cariatides : les yeux clos, la bouche ouverte. Et, chose extraordinaire, on avait l’impression qu’un jet d’eau ininterrompu lui giclait du bec.

– Maudit ivrogne, maugréa Kéruz, il lui est sorti plus d’eau de la gueule c’te nuit qu’il n’en est rentré dans toute sa vie !

Le gardien du château était partagé entre l’âpre satisfaction de voir mort un type qu’il détestait plus que tout et la hantise des ennuis à venir. Car il faudrait bien prévenir la police et qui dit police dit emmerdements sans nombre.

A nouveau Kéruz grommela :

– Foutu salaud, pouvait pas aller se noyer ailleurs ? C’est pourtant point les endroits qui manquent ! Même crevé, faut que ça fasse chier l’monde !

Il resta encore un instant fixer le cadavre, puis il fit demi-tour et, aussi vite que le lui permettait son pilon, il se précipita pour donner l’alerte.

Chapitre 3

Connaissez-vous le château de Trévarez ? demanda le commissaire Fabien à Mary Lester.

Il avait convoqué la jeune femme dans son bureau en milieu d’après-midi, heure inhabituelle pour une telle invitation ; d’ordinaire il donnait ses ordres le matin. Il l’avait priée de s’asseoir ce qui semblait vouloir dire que ce n’était pas simplement pour lui glisser deux mots entre deux portes.

– Trévarez ? dit-elle en fronçant les sourcils. Je ne vois pas.

– C’est un château situé en plein dans les Montagnes Noires, entre Châteaulin et Carhaix, près de Châteauneuf-du-Faou.

– Et que fait-on dans ce château ? demanda-t-elle sur la défensive.

– Oh, dit le commissaire Fabien d’un ton léger, on y fait des expositions de peinture, de fleurs, de bouquins et il possède un des plus beaux parcs d’azalées et de rhododendrons qui puisse exister.

– Si je comprends bien, c’est bucolique à souhait…

– Bucolique, reprit Fabien avec satisfaction, c’est le mot que je cherchais.

– Je suppose, dit-elle toujours méfiante, que vous ne m’y envoyez pas pour admirer les floraisons, en ce qui concerne les plantes de terre de bruyère, c’est fini depuis longtemps…

– Croyez-vous ?

– Et comment ! Nous sommes en août et les rhodos fleurissent au printemps. Tout le monde sait ça !

Le commissaire Fabien la regardait en souriant.

– Quelle science de la botanique, dit-il faussement admiratif. Pour le moment, ce sont les fuchsias qui sont en fleur.

Elle sourit à son tour :

– Et peut-être un ou deux petits cadavres ?

– Un seul… Pour le moment.

Elle persifla :

– Vous espérez mieux ?

– Sait-on jamais, dit Fabien. Quand ça commence dans ce pays…

– Qu’est-ce qu’il a ce pays ?

– Vous verrez bien… D’aucuns disent que c’est une terre de légende, qu’il y flotte un parfum d’un autre temps… Vous croyez aux fantômes ?

Mary regimba :

– A quoi jouons-nous, patron ? D’abord, qui est mort ?

Fabien soupira :

– On ne joue pas, Lester. Le mort se nomme François Toullec, un amateur d’histoire locale qui donnait ses conférences sur le domaine de Trévarez et ses origines, pour le compte du Conseil Général.

– Ah… Et de quoi est-il passé ?

– Trois balles dans la région du cœur.

– Calibre ? demanda Mary sans ciller.

– Vingt-deux long rifle.

– Une arme d’amateur.

Le commissaire eut une moue dubitative.

– Voire !

– Voire quoi ?

– Le tir est si bien groupé qu’on a du mal à y discerner la patte de l’amateur.

– Où a-t-on retrouvé le corps ?

– Sous une cascade, au fond du parc.

– Tentative de dissimulation ?

– Pas du tout ! Bien au contraire, il semble qu’on l’ait placé volontairement en évidence dans un endroit bien choisi, en exposition pourrait-on dire.

– Volonté de faire passer un message ?

– Peut-être.

Mary regarda le commissaire. Il n’était pas dans ses habitudes d’être aussi laconique ni aussi évasif. Il la regarda à son tour et sourit.

– Qu’est-ce qu’il y a patron ? demanda-t-elle.

Fabien prit un air innocent :

– Pardon ?

Elle hocha la tête :

– Je ne vous sens pas ! Ça ne vous ressemble pas de répondre comme ça par oui et par non. Qu’y a-t-il derrière cette histoire ?

– Je n’en sais pas plus que vous Mary…

Elle nota avec un certain plaisir qu’il l’appelait par son prénom, ce qui n’était pas arrivé souvent, une ou deux fois après des enquêtes couronnées de succès, le comble ayant été atteint lorsque, après l’arrestation de Lostelier, il l’avait appelée « ma petite Mary », ce qui avait fait rire jaune les autres inspecteurs.

Cette fois, il avait un air à la fois ennuyé et amusé qui intriguait la jeune fille.

Il poussa une chemise cartonnée devant lui :

– Enfin, tout ce que je sais est contenu dans ce dossier qui m’a été transmis par la gendarmerie.

Elle prit la chemise, qui était assez mince et Fabien jouant avec son crayon dit presque à voix basse :

– Je ne vous ai pas désignée pour cette enquête, Mary, vous avez été requise.

Elle leva sur son supérieur un regard surpris.

– Requise ? mais par qui Grand Dieu ?

– Par le ministre lui-même.

– Le ministre ?

Elle tombait des nues.

– Oui mademoiselle, le ministre de l’Intérieur, pas moins !

Mary regardait Fabien comme s’il était en train de lui monter un canular.

– Vous me charriez, patron !

– Mais non, mon petit ! Le château de Trévarez appartient au Conseil Général, or le vice-président de ce même Conseil Général est sénateur, tout comme l’était notre ministre de l’Intérieur. De plus, ils appartiennent à la même famille politique. Il se trouve que, depuis que vous avez embrassé la noble carrière d’inspecteur de police, vous vous êtes mise en évidence - à votre avantage - dans les enquêtes qui vous ont été confiées.

Mary le regardait bouche bée. Le commissaire poursuivit :

– Le Conseil Général tout entier ne jure plus que par vous pour enquêter dans son beau château. Or ce que le Conseil Général veut, le ministre le veut. Et, ce que le ministre veut, le commissaire principal Fabien le veut également. Je vous envoie donc traquer le criminel dans les Montagnes Noires. Bonne chance, mon petit.

– Mais, demanda Mary, ce n’est pas plutôt un boulot pour les gendarmes, ça ?

– Oh que si, dit Fabien. C’est même typiquement de leur ressort. Ils connaissent tous les barjots de leur territoire, leurs manies, leurs armes, leurs copains, leurs ennemis et même les heures auxquelles ils se saoulent la gueule ! Ce qui leur permet bien souvent de prévenir des drames. Honnêtement, je ne vois pas ce que vous allez pouvoir faire là-bas, mais puisque le ministre le désire…

Il leva les bras en signe d’impuissance.

– J’y vais seule ? demanda Mary.

– Dans un premier temps, oui. Prenez contact avec les gendarmes et, si vous rencontrez des fantômes, passez-nous un coup de fil, on vous enverra du monde.

Mary se leva, toute troublée, sans même relever le sarcasme. Elle prit le dossier sur le bureau de Fabien, serra la main qu’il lui tendait et sortit.

Chapitre 4

La gendarmerie de Châteauneuf-du-Faou se trouve à la sortie de la ville, en face d’un supermarché. C’est un bâtiment neuf, de facture moderne, aux murs bardés de larges ardoises et clos d’un grillage vert.

Mary présenta sa carte au jeune gendarme de permanence qui l’avait d’abord prise pour une estivante, victime d’un vol à la roulotte. Rougissant de sa méprise, il l’annonça illico à son chef, l’adjudant-chef Merrien.

Celui-ci se leva pour accueillir Mary, lui offrit une chaise, puis retourna s’asseoir derrière son bureau.

Mary, qui s’était munie de son dossier, tapota du doigt la chemise cartonnée :

– Drôle d’histoire, monsieur l’adjudant-chef !

– Vous pouvez le dire, soupira le gendarme. Je ne sais vraiment pas par quel bout la prendre.

Il regarda Mary avec un sourire embarrassé. Une drôle d’histoire, oui, et tout ce qu’on lui envoyait comme aide, c’était cette jeune fille, charmante ma foi, mais cela lui paraissait nettement insuffisant.

– Vous connaissiez la victime ? demanda Mary.

– Comme ça. Il venait régulièrement faire des conférences au château, alors évidemment, il m’est arrivé de le rencontrer.

– C’était un type du pays ?

– Presque, il habitait à Châteaulin. Cinquante et un ans, célibataire, professeur d’histoire dans une école privée, animateur de la radio locale où il tenait une chronique régulière, très écoutée car il était drôle et passait pour n’épargner personne.

– Cela aurait-il pu lui attirer des inimitiés ?