Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

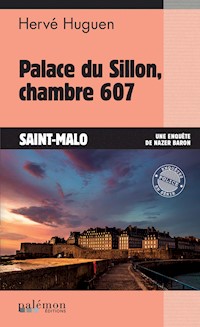

- Herausgeber: Editions Alain Bargain

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Französisch

- Veröffentlichungsjahr: 2023

Bien que jolie, intelligente et cultivée, Margot Guimara était une femme à la dérive qui traînait derrière elle les angoisses d’un passé douloureux. Lorsque son mari, le politicien Damien Bassancourt, donne l’alerte après l’avoir découverte inanimée dans la chambre du palace malouin où ils passaient la nuit, l’hypothèse d’un suicide est privilégiée. Margot se droguait. Elle était alcoolique. Elle avait déjà tenté de mettre fin à ses jours.

L’enquête de routine soulève pourtant quelques incohérences. La soirée a été très arrosée, le couple s’est disputé, des traces suspectes relevées sur les lieux laissent imaginer un autre scénario… Une affaire délicate pour le commissaire Baron. Que s’est-il passé, à huis clos, dans la chambre 607 de l’hôtel Calas ? Les démons de Margot ne l’ont-ils pas rattrapée ?

À PROPOS DE L'AUTEUR

Hervé Huguen - Ce nantais, avocat de profession, consacre aujourd’hui son temps à l’écriture de romans policiers et de romans noirs. Son expérience et son intérêt pour les faits divers, événements tragiques ou extraordinaires qui bouleversent des vies, lui apportent une solide connaissance des affaires criminelles. Passionné de polar, il a publié son premier titre en 2009 et créé le personnage du commissaire Nazer Baron, enquêteur rêveur, grand amateur de blues, qui se méfie beaucoup des apparences…

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 239

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Couverture

Page de titre

CE LIVRE EST UN ROMAN.

Toute ressemblance avec des personnes, des noms propres, des lieux privés, des noms de firmes, des situations existant ou ayant existé, ne saurait être que le fait du hasard.

Si ce roman base son intrigue sur des faits authentiques, aujourd’hui définitivement jugés, les situations et les lieux sont fictifs ou déplacés, de telle sorte que nul ne pourrait prétendre désigner qui que ce soit dans les personnages, nés de l’imagination de l’auteur.La part de création, qui éloigne le récit de la vérité historique, ne saurait non plus prêter à interprétation.

« Vous savez bien que les gens ne sont pas semblables à l’image qu’ils donnent d’eux…Beaucoup ignorent tout de leur propre mystère »

Jérôme Charyn, La femme du magicien

À Killian & Chloé…

1

Bientôt vingt-trois heures…

Le regard charbonneux de Régis Debauvais balaya les murs du grand hall.

L’éclairage avait été réduit ; seules les ampoules torsadées des appliques murales diffusaient une pâle lumière jaune, reflétée par les lattes croisées du parquet et les panneaux satinés des meubles massifs. Tout était figé. On eût dit que les commodes et les bibliothèques étaient ancrées là depuis la nuit des temps, en communion, dans un silence presque religieux. Même le bar encore ouvert ne laissait filtrer aucun bruit.

Un lieu hors des âges. Le chœur d’une basilique…

Debauvais aurait pu s’y trouver bien, mais dans une autre vie, et sans cet insolent spot lumineux fixé juste au-dessus de sa tête. Son crâne de moine bouddhiste devait luire comme une boule de billard.

Il arborait sûrement l’allure d’une espèce rare de gros insecte piégé par un faisceau de lumière.

Déprimant…

*

Régis Debauvais baissa les yeux sur ses gros doigts écartés sur le comptoir et considéra distraitement ses ongles spatulés. Le constat était sans appel. Il en avait vraiment marre de ce boulot… La mélancolie lui serrait la gorge. C’était la fatigue. Mais pas seulement. C’était tout. L’usure. Un sentiment d’échec. La sensation de rouler vers nulle part et d’y aller très vite. Il serait bientôt trop vieux pour descendre du train en marche…

Une voiture qui passait en chuintant le long de la chaussée du Sillon détourna brièvement son attention. Des phares balayèrent le hall. Puis le trou noir se creusa de nouveau. Plus rien en vue. Une rue déserte. Le réceptionniste remua le front, réellement dépité. Voilà donc à quoi il était réduit, à jouer les vaches embourbées dans un lopin d’herbage crotté, et qui tuaient le temps en regardant cheminer l’omnibus.

Marre…

Il ne chercha pas à retenir le bâillement mortifié qui lui tordit la bouche. Il était exténué et la nuit allait encore être longue. Des heures de solitude à ne pas faire grand-chose. À ne rien faire du tout, plutôt. À attendre…

Le pire, c’était l’heure du loup, entre trois et quatre, lorsque l’obscurité ne déployait qu’un insondable écran noir de l’autre côté de la vitre et de la porte à tambour. On ne distinguait plus la mer, on ne l’entendait même pas respirer. Sauf les jours de tempête évidemment, les nuits de grande marée, lorsque l’écume sautait le muret du quai et inondait la chaussée. Ou simplement les jours de pluie, lorsque l’averse, poussée par le vent du large, venait tambouriner aux carreaux.

Debauvais aimait cette sensation, ce sentiment de ne plus être tout à fait perdu sur son île déserte. Mais pas ce soir. Il avait plu avec le crépuscule, des ondées bien trop fines pour résister longtemps. Un silence sépulcral s’était abattu sur l’hôtel Calas, on ne discernait même plus les quelques chuchotements en provenance du bar qui ne tarderait pas à fermer. Deux clients y traînaient encore, des retardataires qu’Antoine Boterf allait bientôt inviter à rejoindre leurs chambres. Debauvais pouvaient les observer sur son écran de contrôle, affalés dans des fauteuils Chesterfield autour d’une table en marqueterie, verre de cognac à la main.

Il allait être l’heure. Le barman rentrerait chez lui. Debauvais se retrouverait seul.

Il profitait toujours de cet instant-là pour s’éclipser quelques minutes, fumer son premier joint dans le cagibi dont il laissait prudemment la fenêtre ouverte. De quoi se faire virer sans préavis sûrement, mais pour le moment, personne ne lui avait encore fait la moindre remarque.

À cette époque de l’année, les nouveaux riches délaissaient plutôt les cinq étoiles de la côte d’Émeraude pour des contrées plus chaudes. Debauvais courait peu de risques d’être dérangé pendant son absence par l’appel intempestif d’un insomniaque… Et finalement il s’en fichait. Il en avait vraiment assez…

Assez de ce silence, assez de ces minutes qui duraient des heures…

Mal à l’aise, Régis Debauvais remua sur son siège. Il sentait son t-shirt le comprimer un peu sous son gilet, au niveau de l’estomac. Quelques kilos en trop. Parce que trop de laisser-aller. Trop de bière. Trop de mauvais sommeil à cause de ce fichu métier qui l’obligeait à dormir aux heures où les autres vivaient. Pour un salaire de misère…

Il était fait pour autre chose, il le savait. Pas pour les fins de mois impossibles, l’appartement trop petit, les factures qui traînaient… Et lui, toujours absent, fatigué. La galère…

Ses pensées s’évadèrent, hargneuses. Elle était bien là, la raison pour laquelle Mélanie l’avait quitté. Pas à cause de lui, mais à cause de ce boulot. Qu’aurait-elle pu lui reprocher d’autre ? Mélanie et ses longs cheveux pâles, ses yeux comme des améthystes et ses petits seins en pommes. Trop belle pour lui… Il n’avait pas grand-chose à lui offrir. Elle était là, la vraie raison ! Il avait fini par s’en convaincre. Leur vie était tellement médiocre. Elle était partie. Bon vent ! Mais elle n’était pas partie seule.

La garce…

Debauvais chassa les images imprimées sur le bois clair de la console. Il se prenait parfois à rêver d’une autre existence, loin d’ici, loin du souvenir de Mélanie. Il ne savait pourtant pas bien laquelle. Ses rêves étaient contradictoires. Au bord d’une mer, sûrement, mais après ? La solitude ne présentait pas que des inconvénients. Il se levait à l’heure qu’il voulait, sans personne pour lui écraser les orteils, il buvait quand il en avait envie, il était libre…

Sans Mélanie.

Une vraie garce…

Un sourire amer se dessina sur ses lèvres. Une gonzesse de perdue, c’était dix copains qui revenaient, non ?

Il redressa brusquement la tête, alerté par un soudain murmure de voix. Les deux attardés quittaient enfin le bar et marchaient de conserve en direction de l’ascenseur. Deux hommes, des quinquagénaires en costume sombre, cravatés. La clientèle privilégiée du Calas. Des hommes d’affaires. Ces gens-là étaient généreux avec l’argent des autres, ils consommaient.

— Bonsoir, messieurs, leur lança Debauvais.

— Bonsoir…

Ils disparurent dans la cabine et le voyant vert des étages se mit à clignoter. Quatrième. Le même niveau pour les deux. La loupiotte s’éteignit.

Debauvais s’était retourné avec un soupir.

L’hôtel, une solide construction Art Déco des années 30, avait autrefois été équipé d’un superbe ascenseur à grille, qu’il avait fallu remplacer pour des raisons de sécurité. Debauvais l’avait découvert sur une photo sépia exposée au-dessus du comptoir d’accueil, près d’une autre exhibant la façade d’après-guerre de l’établissement, avec sa rangée de balcons bien ordonnés face à la grande plage du Sillon, ses terrasses du dernier étage, sous l’enseigne lumineuse « Hôtel Calas », son chapeau d’ardoises…

Et cette brochette de véhicules à l’arrêt devant la porte à tambour. Des marques que Debauvais n’avait pas connues parce qu’elles n’existaient plus, et qui pourtant faisaient encore rêver. Panhard, Facel Vega, Talbot-Lago Sport… Une projection de la Riviera méditerranéenne et de ses palaces, déportée dans la brume granitique de la côte d’Émeraude. Les Trente Glorieuses. Le luxe d’une autre époque… Debauvais avait renoncé à imaginer l’insouciance de ces années-là.

Il repoussa son siège. Antoine n’allait pas tarder à l’abandonner à son sort. Il s’activa, prépara un joint qu’il dissimula derrière le socle de son ordinateur et attendit.

Les aiguilles de l’horloge faisaient du surplace. Tous les clients n’étaient peut-être pas encore rentrés. Debauvais jeta un œil sur son écran et le planning affiché des réservations. La moitié des chambres étaient occupées dans les étages supérieurs, celles qui avaient la meilleure vue sur le front de mer. Les trois premiers niveaux restaient condamnés en attendant la saison estivale.

Debauvais lut des noms. Les deux hommes d’affaires en costume occupaient la 402 et la 403. Réservation par téléphone, le même jour. Carte Master Gold au nom d’une société. La nuit leur était facturée plus chère en raison du panorama, la vue sur les remparts de la vieille ville dans le lointain et le fort de la Conchée, dressant ses murailles sur l’horizon marin. Pourtant ils se couchaient à vingt-trois heures et attaqueraient probablement leur journée du lendemain avant le lever du jour. Ils payaient quand même…

Le regard de Debauvais sauta d’une ligne à l’autre. Des Britanniques bien sûr, un couple à la 506. Monsieur et madame Nelson. Ceux-là avaient réservé une chambre double, pour eux et les deux enfants qui les accompagnaient, logés à la 507. La nuit allait leur coûter une semaine du salaire de Debauvais.

Il détourna les yeux, écœuré. Antoine s’agitait dans son bar. Il devait finir sa caisse, pressé de s’en aller. Debauvais le voyait s’activer. Ces fichues caméras enregistraient tout.

Un bruit feutré dans l’escalier le tira de son ennui. Il nota l’heure. Vingt-trois heures huit. Quelqu’un descendait les marches recouvertes d’un tapis retenu par des tringles en laiton doré. Mais le silence dans le hall était tel qu’on entendait l’écho amorti de ses chaussures.

Régis Debauvais fronça instinctivement les sourcils. À cette heure-là, les clients se présentaient rarement à l’accueil, ils se contentaient d’un coup de téléphone en cas de besoin.

L’homme déboucha au pied de l’escalier, tout près de la cabine d’ascenseur. En pull-over aux manches légèrement relevées. Debauvais le reconnut aussitôt. La cinquantaine, de taille moyenne, plutôt large d’épaules, avec des cheveux courts et bruns encadrant un visage carré.

Il était agité, avec des traits anormalement pâles.

Debauvais se redressa, en alerte. Il avait remarqué le type peu de temps après avoir pris son service. Pas tellement lui, d’ailleurs. L’homme n’était pas descendu seul au Calas, il était accompagné d’une jolie femme avec laquelle il avait longtemps traîné au bar. Une brune, très belle. Debauvais les avait observés sur son écran de contrôle.

Son attention n’avait été réellement éveillée qu’ensuite, lorsque le couple s’était dirigé vers l’ascenseur. Ils marchaient en crabe, l’homme soutenait sa compagne d’un bras puissant passé dans son dos, il la serrait contre lui, indifférent à la tête brune qui ballottait contre son épaule. Pressé de disparaître. Honteux.

La femme était totalement ivre, Debauvais en était certain. Il n’avait pas osé prononcer le sempiternel bonsoir, il avait fait celui qui ne voyait rien, occupé ailleurs.

Et maintenant, l’homme traversait le hall d’une démarche tout aussi incertaine, se rapprochait du réceptionniste de nuit épinglé dans son puits de lumière, les jambes flageolantes et le corps arqué.

— Monsieur ? osa Debauvais en marquant son étonnement.

L’homme s’accrocha littéralement au comptoir.

— Il faut alerter les secours, murmura-t-il avec une sorte d’épuisement. Ma femme vient de se suicider.

Le cœur de Debauvais avait raté un battement. Ses yeux s’étaient arrondis sous les sourcils épais. Il n’était pas certain de bien comprendre.

— De se suicider ? Mais… comment ?

L’homme vacillait.

Il allait s’effondrer.

— Monsieur… Monsieur !

Debauvais avait rejeté son siège. Il se précipita de l’autre côté du meuble, empoigna fermement le client sous le bras.

— Restez là ! Que s’est-il passé ?

— Elle… Je ne sais pas… Je dormais…

L’homme avait de la bave au coin des lèvres, le regard vitreux. Il allait tourner de l’œil.

— Quelle chambre ? se précipita Debauvais.

— La 607… Elle est…

— Antoine !

Le réceptionniste avait hurlé, la tête tournée en direction du bar, de l’autre côté du hall.

Antoine Boterf s’encadra dans l’ouverture, un peu ahuri. Il s’apprêtait à enfiler un vêtement pour sortir.

— Occupe-toi de lui ! intima Debauvais. Donne-lui quelque chose à boire, un remontant !

Il soutenait toujours le client de la 607.

— Qu’est-ce qui se passe ? s’alarma Boterf en obtempérant.

Il se lança à grandes enjambées pour franchir la distance. Il était plus grand que Debauvais, plus musculeux. Il agrippa l’homme d’une poigne solide.

— Il dit que sa femme s’est suicidée dans la chambre, s’empressa le réceptionniste. Je monte voir. Je préviens les secours.

— Merde, ponctua Boterf. Venez, monsieur. Venez avec moi.

Il l’entraînait. Debauvais fila en direction de la cabine d’ascenseur, restée bloquée au quatrième étage. Il attendit le chuintement d’arrivée. Les portes s’écartèrent. Sixième niveau. Il était fébrile. En sept mois passés au Calas, il lui était arrivé d’être témoin de scènes cocasses ou de réclamations fantaisistes, mais pas d’un suicide.

Il sortit dans le couloir totalement silencieux. Les veilleuses s’allumèrent automatiquement, éclairant les murs crème et le long tapis oriental aux enluminures bleues. Il se rapprocha de la porte 607. Elle était fermée.

Son passe restait accroché à sa ceinture pendant toute la durée de son service.

Il fit glisser la puce devant le capteur, déclenchant l’ouverture.

Il s’avança dans la pièce illuminée par les spots, une vaste chambre dont la large baie vitrée donnait sur une terrasse dominant la plage du Sillon. Les rideaux avaient été tirés.

Debauvais osa un pas dans le minuscule couloir. Il voyait le lit vide, la couette tendue, un oreiller bouchonné. Mais personne. La belle femme brune n’était pas là.

Un pas supplémentaire. Le décor changeait. Des vêtements féminins s’étalaient sur le sol. Une jupe, un chemisier, un soutien-gorge jeté au pied d’une chaise. Et autre chose. Une bouteille largement entamée abandonnée sur la table de nuit, des traces de vin, des boîtes de médicaments, des plaquettes argentées disséminées sur la carpette.

Les mains de Debauvais tremblaient. Il lui restait une enjambée à faire pour entrevoir la salle de bains. Il s’avança, respiration coupée.

Ce fut les pieds qu’il découvrit d’abord, et puis les jambes, nues, écartées.

La femme était allongée par terre, sur le dos, vêtue d’un simple t-shirt remonté très haut sur sa poitrine, comme si quelqu’un avait tiré sur le vêtement pour lui dénuder les seins. Elle ne portait rien d’autre. La lumière crue des appliques murales éclairait son sexe rose, à peine ombré d’une légère mousse brune. Comme dans les vidéos que Debauvais regardait parfois pour tuer le temps, la nuit, discrètement, sur son smartphone.

Là aussi, des plaquettes argentées de médicaments traînaient par terre, avec trois mignonnettes d’alcool extraites du minibar, vides.

Debauvais trouva le courage de s’approcher.

— Madame… Madame !

Il ne savait pas si elle était morte. Il se pencha. Il osa la gifler. Une légère claque plutôt. Elle portait une marque sur la pommette.

— Vous m’entendez ?

Il se retenait de crier. Elle ne réagissait pas, les paupières fermées, les narines légèrement pincées. Il fixa ses seins ronds, laiteux, qui ne frémissaient pas, posa une main sur l’un d’eux, à l’endroit du cœur. Il ne sentait rien sous ses doigts mais le corps était chaud, élastique.

Il se redressa. Un suicide. Son regard dévia. Les mignonnettes d’alcool, les médicaments… C’était bien elle qu’il avait vu sortir du bar, elle était déjà ivre… Et maintenant, elle était là, étendue sur le sol… Nue… L’homme disait s’être assoupi…

Elle avait voulu mourir.

Elle paraissait seulement dormir. À force de la fixer, il eut l’impression qu’elle respirait encore, que sa poitrine s’était mise à trembler. Une illusion. Il songea qu’elle avait sûrement froid. Il devait recouvrir son corps, la mettre à l’abri. La protéger…

Elle avait été belle, très belle.

Il regarda la chambre, tout ce désordre. Avoir été aussi jolie et finir sa vie dans un meublé d’hôtel… Même un palace… Pourquoi ? Alors qu’elle ne manquait sûrement de rien.

Il fallait alerter les secours.

*

Le lieutenant Samuel Conan immobilisa sa voiture derrière le véhicule du Samu 35, à cheval sur le trottoir devant la porte tournante de l’hôtel Calas, et descendit sans se presser, l’œil rivé à la façade de l’établissement.

Seule l’enseigne lumineuse, renforcée par quelques spots fixés au-dessus de l’entrée, étalait une flaque verte sur la chaussée encore humide des averses du début de soirée. Le reste du bâtiment était sombre.

Samuel Conan attendit que le brigadier Raoul l’ait rejoint avant de pousser la vitre de la porte à tambour. Il s’immobilisa à l’entrée du hall. Éclairage tamisé, meubles compacts patinés par les ans, épais tapis étalés sur un parquet ciré. L’atmosphère surannée des palaces d’antan…

Tout était silencieux, sans agitation.

Conan se dirigea vers le comptoir derrière lequel attendaient deux hommes, l’un au crâne chauve assis derrière le bureau, les yeux méfiants, et l’autre, debout à ses côtés, un blouson de cuir négligemment accroché à l’épaule.

— Lieutenant Conan, se présenta le policier, commissariat de Saint-Malo… Vous êtes le réceptionniste ?

— Régis Debauvais. C’est moi qui vous ai appelés.

— Et vous ?

— Antoine Boterf, répondit l’homme au blouson, le barman.

— Le Samu est avec la victime ?

— Depuis dix minutes.

— D’accord. Racontez-moi ce qui s’est passé. C’est le mari qui vous a alerté ?

— C’est ça… confirma Debauvais. J’étais assis là. Le bar allait fermer, les derniers clients venaient de monter… Il est arrivé, j’ai entendu ses pas dans l’escalier…

Conan s’était retourné tout en écoutant. Son regard balayait les murs, enregistrait la disposition des lieux, la cabine d’ascenseur dans le fond, à droite, entre deux cages d’escalier, l’une menant aux étages, l’autre s’enfonçant dans les sous-sols du Calas, signalée par une flèche, « Salle des petits-déjeuners ». Et l’entrée du bar toujours éclairé, en face du comptoir d’accueil. Une enseigne gravée sur une plaque de chêne : « Tommy’s Bar ». Du mobilier anglais, des fauteuils profonds, en cuir, des rangées de bouteilles parfaitement alignées devant l’immense miroir. Un lieu cosy. L’envie de s’y attarder, d’oublier le temps…

Avec tous les ferries qui débarquaient leurs cargaisons de passagers britanniques au port des Sablons… Ils devaient se sentir chez eux.

— Il était comment ? interrogea Conan en leur faisant face à nouveau.

— Pas bien. J’ai cru qu’il allait tourner de l’œil. Je me suis précipité pour le soutenir et j’ai appelé mon collègue pour qu’il s’occupe de lui. Ensuite, je suis monté voir.

— Qu’est-ce qu’il vous a dit, exactement ?

Debauvais dut faire un effort pour se souvenir.

— Pas grand-chose, rapporta-t-il avec une grimace. Il tremblait, je vous assure qu’il a failli s’écrouler… Il m’a dit que sa femme venait de se suicider.

— Et il n’a rien pu faire pour l’en empêcher ?

— Il dormait. Il l’a trouvée dans la salle de bains quand il s’est réveillé, couchée par terre. Il y a des médicaments partout, des bouteilles…

— Elle a tout avalé ?

— J’en sais rien…

Conan hocha la tête, pas dupe. Le silence qui venait de tomber n’était pas une ponctuation, mais une respiration.

— Et donc… ? insista-t-il.

— Je ne sais pas…

— Quoi ?

Le réceptionniste avait des choses à dire.

— La seule chose que je sais, enchaîna-t-il finalement, c’est que je les avais vus sortir du bar une heure avant. Je venais de prendre mon service. On a quand même un peu l’habitude dans ce métier… La femme était complètement ivre. Il l’a pratiquement portée jusqu’à l’ascenseur.

Les yeux du lieutenant interrogèrent le barman.

— C’est vrai que j’ai renouvelé les consommations plusieurs fois, confirma Boterf avec une moue. C’était surtout elle qui buvait. Elle tenait à peine debout.

— Quel genre de consommations ?

— Du cognac.

— Et ils faisaient quoi ? Ils discutaient ?

— Oui, je crois. Je n’ai pas fait très attention.

— Ils ne se disputaient pas ?

Boterf mit quelques secondes à répondre.

— Je n’en ai pas eu l’impression, rapporta-t-il finalement. Ils n’en avaient pas l’air.

Conan n’insista pas.

— Quelle chambre ?

— 607. Au sixième.

— À quel nom ?

— Guimara, renseigna Debauvais. Ils sont arrivés hier, pour deux nuits.

Conan remua derechef le front. Il avait repris son observation.

— Vous avez des caméras de surveillance ?

— Elles couvrent tout le rez-de-chaussée et la salle des petits-déjeuners. Plus l’extérieur, évidemment.

— Rien dans les étages ?

— Non.

— Il faudrait me préparer ça… Et vous ? enchaîna Conan en s’adressant de nouveau au barman. Il vous a dit quelque chose ?

— Rien de plus, assura Boterf. Je l’ai amené au bar, je lui ai servi un remontant. Il respirait mal, il était complètement ébranlé. J’ai eu peur qu’il fasse un malaise.

— Où est-il, maintenant ?

— Toujours au bar. Un des urgentistes est resté avec lui. Les autres sont montés.

— D’accord, répéta Conan. Je reviens.

— Et moi ? intervint Boterf. Je n’ai plus rien à faire ici. Je peux rentrer chez moi ?

— Allez-y, opina le lieutenant. On prendra votre déposition plus tard, en cas de besoin.

Il les laissa pour traverser le hall et se présenta à l’entrée du Tommy’s Bar. Un homme en tenue d’urgentiste était assis en compagnie de celui qui devait être Guimara. Conan nota la position avachie du client, son regard perdu dans le vague. Seul l’urgentiste avait tourné la tête.

— Vas-y, décida-t-il à l’adresse de Raoul. Demande-lui ce qui s’est passé. Je vais voir là-haut.

Il emprunta l’ascenseur et se laissa porter jusqu’au sixième étage.

Le couloir était désert et rigoureusement silencieux, aucun écho ne transperçait les portes fermées. Seul un murmure de voix sourdait de l’unique battant ouvert, celui de la porte 607, bloqué par une trousse médicale. Les urgentistes travaillaient dans le calme.

Conan longea le mur et pénétra dans le petit couloir, coincé entre un placard mural et la cloison de la salle de bains. Il s’arrêta à l’entrée de la chambre.

— Bonsoir, lieutenant.

Il tourna la tête. La doctoresse du Samu le regardait entrer d’un air absent. Elle était inoccupée, plongée dans une sorte de rêverie, comme en état de récupération mentale. Plus rien ne la pressait désormais.

Elle se remit à observer la chambre, sans bouger, dissimulant en partie le corps allongé sur le sol de la salle d’eau.

— Docteur Leclerc, salua Conan.

Il fit un pas.

— Elle est morte ?

Il découvrait la scène, la femme étendue sur les carreaux de faïence, le visage tourné vers le plafond, entièrement nue en dehors d’un t-shirt bleu remonté jusqu’aux aisselles.

Conan photographia l’ensemble d’un simple regard.

Le corps était coincé entre le w.-c. suspendu à gauche, le lavabo en face et la cabine de douche sur la droite. Un espace réduit, en désordre. Une serviette chiffonnée traînait par terre, près d’une trousse de toilette ouverte et de trois mignonnettes probablement sorties du minibar.

Il reconnaissait les étiquettes sur les bouteilles. Whisky, vodka et Martini. Un sacré mélange pour faire passer les pilules détachées de leurs plaquettes argentées jetées au sol. L’emballage cartonné traînait à côté.

Il lut à l’envers. Du Citalopram.

Son regard voyageait. Il nota encore la présence d’un oreiller repoussé contre le mur, avec un peignoir éponge du modèle mis à la disposition de ses clients par le Calas…

— On n’a rien pu faire, se désola le médecin.

Le second urgentiste achevait de ranger le respirateur dans sa malle orangée.

— À mon avis, elle était déjà morte quand on est arrivés, estima la doctoresse avec un imperceptible mouvement du bras. Pas depuis longtemps. Dix minutes, un quart d’heure… Moins d’une demi-heure. Je l’ai intubée et branchée, le massage n’a servi à rien.

— De quoi est-elle morte ?

Le docteur Leclerc esquissa une moue. Elle avait un visage un peu ingrat, du fait d’une cloison nasale légèrement déviée mais qui n’atténuait pas la beauté de son regard.

— La scène pourrait faire penser à une intoxication alcoolo-médicamenteuse, jugea-t-elle d’un ton réfléchi. À une mort naturelle consécutive à une combinaison alcool et benzodiazépines…

Elle était plongée dans ses réflexions, la mine concentrée, comme si elle cherchait un début d’explication à ce qui avait bien pu se passer.

— Pas à un suicide ?

— Peut-être, si…

Elle laissa filer un temps suffisant pour ordonner ses pensées.

— Mais j’ai déjà vu des suicidés, vous savez, reprit-elle d’un timbre soudain plus incisif. Des hommes, des femmes, des ados parfois… Les overdoses médicamenteuses, elles tuent plutôt au lit. Et pas tout nu. Pas exhibé comme ça en tout cas.

— Si elle sortait de la douche… suggéra Conan, pragmatique. Elle a utilisé une serviette et le peignoir.

— La tête de douche est sèche, objecta Noémie Leclerc. Et le peignoir, c’est le réceptionniste qui l’a décroché pour recouvrir le corps. Comme l’oreiller d’ailleurs. Il ne savait pas si elle était morte, il lui a placé la tête sur le coussin en nous attendant.

— C’est lui qui vous l’a dit ?

— Oui… Le robinet du lavabo est humide, par contre. Et la serviette aussi.

Samuel Conan resta silencieux. Il se massait le menton d’un air perplexe, pas vraiment convaincu, ni par une thèse ni par une autre, finalement.

Est-ce que cette femme avait vraiment voulu mourir ? Ou simplement s’abrutir. Dormir. Oublier quelques heures…

Qui était capable de dire tout ce qui pouvait exploser dans la tête d’un humain sur le point de mettre fin à ses jours ? Des éblouissements. Des flashs. Des images du passé. Tout un parcours de vie résumé en quelques éclairs… L’espace d’une fraction de seconde, disait-on. Les rêves et les trahisons… Quelle était son histoire ? Il connaissait à peine son nom. Guimara. C’était tout ce qu’il savait d’elle… Alors suicide au lit ou dans la salle de bains…

— Le mari dormait, reprit-il en réfléchissant, elle a très bien pu se déshabiller dans la chambre, venir ici pour se passer un peu d’eau sur la figure, enfiler un t-shirt…

— Et ?

— Découvrir son visage. Se voir dans la glace… Contempler les débris de sa vie dans son propre regard…

L’enfance ratée, la jeunesse enfuie, les illusions perdues…

— D’après le réceptionniste, elle était complètement ivre en sortant du bar de l’hôtel, une heure plus tôt. Et elle a manifestement continué à boire. Certaines personnes ont le vin mélancolique.

Le docteur Leclerc ne contesta pas. Elle s’était écartée pour permettre à l’urgentiste qui l’accompagnait de sortir de la pièce.

— J’ai examiné rapidement le corps, enchaîna-t-elle en reportant de nouveau son attention sur la victime. Elle a une tache rouge sur le cou, du côté gauche, et plusieurs abrasions cutanées sur une jambe, à la cuisse, au bras… Pas seulement. Une marque à la pommette et un important hématome au niveau du nez. Elle a saigné. Elle a saigné du nez !

— Peut-être parce qu’elle est tombée, émit-il avec circonspection. Ici, dans la salle de bains… C’est quoi, le Citalopram ?

— Un antidépresseur. Il y en a d’autres sur la table de nuit. Du Lorazépam, un anxiolytique.

— Elle a pu trébucher sans trouver la force de se relever… Elle a continué à boire et à avaler cette saloperie jusqu’à la perte de conscience. Elle ne se rendait plus compte. Coma éthylique couplé à une forte dose de barbituriques. Le cœur a lâché.

— Possible, admit Noémie Leclerc. Il y a des traces dans la chambre, vous avez vu ? Sur l’armoire.

Conan déplaça son regard. Une traînée grasse marquait le miroir qui habillait la porte coulissante du placard.

Il repéra ce qui paraissait être une griffure sur le montant de bois. Et des souliers à talons plats qu’il n’avait pas vus, en partie dissimulés sous le lit, comme s’ils avaient été jetés.

Que s’était-il passé pour provoquer un tel désordre ?

— Votre avis, alors ? questionna-t-il en observant la bouteille de vin posée sur l’une des tables de chevet, près d’un gobelet renversé.

Elle avait été vidée aux deux-tiers. Du vin rouge, dont un fond de verre s’était épandu sur le drap-housse.

— Suspicion d’asphyxie, trancha la doctoresse.

— Consécutive à une intoxication ?

— C’est possible. Avec quand même des lésions qui pourraient être des marques d’étouffement… poursuivit-elle d’un ton concentré.

— Et donc ?

On la devinait indécise, perplexe. Elle ravala une mimique.

— Des marques suffisantes pour refuser un permis d’inhumer, lieutenant.

Conan hocha lentement la tête.

— Ouais… concéda-t-il sans protester.

Son téléphone s’était mis à vibrer.

— Excusez-moi.

Il décrocha.

— Oui. Alors ? Qu’est-ce qu’il raconte ?

— Il y a maldonne, annonça aussitôt la voix de Raoul, dont on pressentait qu’il en muselait volontairement le timbre. Tu ne l’as pas reconnu ?

Cette voix semblait venir de loin, presque un murmure. Le brigadier avait dû laisser Guimara sous la garde de l’urgentiste et s’éloigner dans le hall, près de l’ascenseur, loin du réceptionniste.

— La victime ? s’étonna Conan.

— Le mari. Guimara, c’est son nom à elle, son nom de jeune fille. Margot Guimara. Elle l’avait conservé. C’est elle qui avait réservé la chambre.

— Et lui ?

— Il s’appelle Bassancourt, Damien Bassancourt. Conan fit la grimace. Il n’était pas passionné d’information, et encore moins de politique. Il lui fallut quelques secondes.

— Le gars du MPS ?

— Candidat déclaré aux prochaines législatives dans la huitième circonscription de Rennes.

— Merde… ponctua le lieutenant en secouant la tête.

Il ferma brièvement les yeux, lâchant dans le même temps un long soupir résigné.

— On va avoir les médias sur le dos… Putain, je n’aime pas du tout…

— Elle est morte ?

— Les secouristes n’ont rien pu faire, dit-il. Elle l’était déjà avant qu’ils arrivent… Qu’est-ce qu’il raconte ?

— Il dit que sa femme était dépressive.

— C’est-à-dire ?

— Elle avait des envies suicidaires ; elle aurait déjà fait plusieurs tentatives. Et elle buvait beaucoup… C’est comment, là-haut ?

— Bizarre, rapporta simplement Conan. Un peu le bordel… La victime est allongée par terre, dans la salle de bains, avec juste un t-shirt sur le dos. Il y a des médocs partout. Et la chambre est en désordre.

Il allait falloir étudier les moindres détails, les mettre en perspective, les replacer dans le contexte. Comprendre.