Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

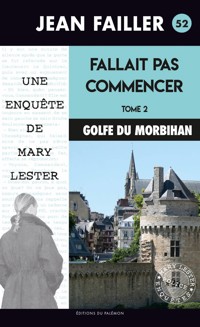

- Herausgeber: Editions du Palémon

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Les enquêtes de Mary Lester

- Sprache: Französisch

Enquête sur une passion des années 50...

Je vous le jure, il n'y a qu'à moi que ces choses-là arrivent ! Pour avoir secouru une vieille dame qui se trouvait mal au cimetière de Douarnenez, me voici soupçonnée de meurtre !

Et, qui plus est, le meurtre en question a été commis sur la ria d'Étel, dans le Morbihan, un endroit où je n'ai pas mis les pieds depuis ma première communion. D'ailleurs, est-ce un meurtre, est-ce un accident ?

L'affaire n'est pas claire, les gendarmes hésitent à se prononcer mais l'adjudant Oliveira, faisant sienne la maxime « cherche à qui le crime profite » et de surcroît pas fâché d'épingler un flic, m'a placée en pôle position sur la liste des suspects. Je profite de quoi, au fait ? Vous allez voir, c'est un peu gratiné ! Pour me dépêtrer de cette inconfortable situation, il me faudra enquêter sur une histoire d'amour qui a mal tourné, une histoire vieille d'un demi-siècle.

Cinquante ans, s'exclamerait Fortin, ce n'est plus de la police, c'est de l'archéologie. Georges Brassens l'a dit, « Le temps ne fait rien à l'affaire » et Henri Salvador l'a renchéri : « Quand faut y aller, faut y aller ! ». Alors j'y vais, et s'il vous plaît de m'accompagner, vous êtes les très bienvenus.

Un cold-case riche en rebondissements pour Mary Lester et son comparse, l'adjuvant Oliveira !

CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE

Habile, têtue, fine mouche, irrévérencieuse, animée d'un profond sens de la justice, d'un égal mépris des intrigues politiciennes, ce personnage attachant permet aussi une belle immersion, enquête après enquête, dans divers recoins de notre chère Bretagne. - Charbyde2, Babelio

EXTRAIT

Je m’appelle Mary Lester, je vais bientôt avoir trente ans et je suis capitaine dans la police nationale, attachée au commissariat de Quimper (Finistère).

Un certain nombre d’enquêtes que j’ai menées ont été rapportées par monsieur Jean Failler de manière assez objective et globalement satisfaisante. Puis, à la suite d’une déplaisante affaire judiciaire, Jean Failler a décidé de se retirer, me laissant le soin de raconter mes enquêtes moi-même, ce que j’ai fait pour la première fois pour l’affaire de Brière.

Dans le passé, Jean Failler avait toujours pris le parti de rapporter les affaires les plus spectaculaires, ou qui frappaient le plus son imagination; cependant, il en est d’autres, plus secrètes, sur lesquelles il a fait l’impasse.

Est-ce parce qu’elles étaient plus ou moins officieuses ? Est-ce parce qu’elles n’ont pas été conduites dans le cadre de la police nationale ? Ou, j’ose à peine poser la question, est-ce parce que monsieur Failler se fait vieux et qu’il a du mal à suivre mon rythme de vie qui est parfois trépidant ?

À PROPOS DE L'AUTEUR

Cet ancien mareyeur breton devenu auteur de romans policiers a connu un parcours atypique !

Passionné de littérature, c’est à 20 ans qu’il donne naissance à ses premiers écrits, alors qu’il occupe un poste de poissonnier à Quimper. En 30 ans d’exercice des métiers de la Mer, il va nous livrer pièces de théâtre, romans historiques, nouvelles, puis une collection de romans d’aventures pour la jeunesse, et une série de romans policiers, Mary Lester.

À travers Les Enquêtes de Mary Lester, aujourd’hui au nombre de cinquante-neuf et avec plus de 3 millions d'exemplaires vendus, Jean Failler montre son attachement à la Bretagne, et nous donne l’occasion de découvrir non seulement les divers paysages et villes du pays, mais aussi ses réalités économiques. La plupart du temps basées sur des faits réels, ces fictions se confrontent au contexte social et culturel actuel. Pas de folklore ni de violence dans ces livres destinés à tous publics, loin des clichés touristiques, mais des enquêtes dans un vrai style policier.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 357

Veröffentlichungsjahr: 2018

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Jean FAILLER

Rien qu'une

histoire d'amour

éditions du Palémon

ZA de Troyalac’h

10 rue André Michelin

29170 St-Évarzec

Ce livre appartient à

xxxxxxexlibrisxxxxxx

Remerciements à :

Lucienne Appéré

Margot Bruyère

Pierre Deligny

Alain G. Monot

Corinne Monot

Colette Vlérick

Toute ressemblance avec des personnes, des noms propres, des lieux privés, des noms de firmes, des situations existant ou ayant existé, ne saurait être que le fait du hasard.

ISBN 978-2907572-67-5

La loi du 11 mars 1957 n’autorisant, aux termes des alinéas 2 et 3 de l’article 41, d’une part, que les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, et, d’autre part, que les analyses et les courtes citations dans un but d’exemple et d’illustration, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur, de l’éditeur ou de leurs ayants droit ou ayants cause, est illicite (alinéa 1er - article 40).

Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code Pénal. 2011/© Éditions du Palémon.

Retrouvez les enquêtes

de Mary Lester sur internet :

http://www.marylester.com

Éditions du Palémon

ZA de Troyalac’h - N° 10

Rue André Michelin - 29170 St-Évarzec

Dépôt légal 1er trimestre 2005

Chapitre 1

Je m’appelle Mary Lester, je vais bientôt avoir trente ans et je suis capitaine dans la police nationale, attachée au commissariat de Quimper (Finistère).

Un certain nombre d’enquêtes que j’ai menées ont été rapportées par monsieur Jean Failler de manière assez objective et globalement satisfaisante. Puis, à la suite d’une déplaisante affaire judiciaire, Jean Failler a décidé de se retirer, me laissant le soin de raconter mes enquêtes moi-même, ce que j’ai fait pour la première fois pour l’affaire de Brière.

Dans le passé, Jean Failler avait toujours pris le parti de rapporter les affaires les plus spectaculaires, ou qui frappaient le plus son imagination; cependant, il en est d’autres, plus secrètes, sur lesquelles il a fait l’impasse.

Est-ce parce qu’elles étaient plus ou moins officieuses? Est-ce parce qu’elles n’ont pas été conduites dans le cadre de la police nationale? Ou, j’ose à peine poser la question, est-ce parce que monsieur Failler se fait vieux et qu’il a du mal à suivre mon rythme de vie qui est parfois trépidant?

Je ne sais si les raisons que j’évoque sont bonnes, tout ce que je constate, c’est que certaines enquêtes qui m’ont tenu à cœur ont été totalement ignorées par mon chroniqueur.

Or, il m’est souvent arrivé, au cours d’interrogatoires en particulier, de m’entendre dire — le plus souvent sur le mode ironique —: « Quelle imagination! Vous devriez écrire des romans policiers. »

On ne me défie jamais en vain. J’ai déjà relevé le gant et aujourd’hui je redis « Chiche! » et je m’assieds devant mon ordinateur en me demandant par quel bout je vais bien pouvoir prendre l’affaire que je veux rapporter.

J’ai longtemps pensé qu’un roman policier n’était autre chose qu’une sorte de rapport de police rallongé à la sauce de l’auteur et raconté avec plus ou moins de talent. C’est du moins ce que je m’étais imaginé, ne me privant pas, le cas échéant, d’un droit de critique exercé parfois sur le mode acide, à propos de ce qu’écrivait Jean Failler.

Cependant, au pied de la feuille vierge, on ne tarde pas à s’apercevoir que l’affaire n’est pas si simple. Tant de choses se croisent et se recroisent dans une enquête policière! Et il n’y a pas que les choses, les gens aussi apparaissent puis disparaissent. On croit que tel ou tel est impliqué, qu’il détient des renseignements essentiels, et puis on s’aperçoit que la grande gueule qui paradait sur le devant de la scène n’est en réalité qu’un personnage falot qui veut se donner de l’importance. En revanche, d’autres plus effacés, plus discrets, ont joué un rôle de premier plan dans le drame qui vous intéresse. Mais ils se gardent bien de le dire et il faut chercher, fouiller, essayer enfin de les pousser dans leurs retranchements.

Ça n’est pas toujours de la tarte, comme dirait Fortin.

À la réflexion, après un tri préalable, mieux vaut que je commence par le commencement.

Toute cette affaire se déclencha de la plus banale des manières quelques jours avant la Toussaint. Vous le savez peut-être, Jean-Marie Le Ster, mon père, commandant de la marine marchande fraîchement retraité, a pris ses invalides dans une petite île, à l’extrême pointe du Finistère.

Or Jean-Marie, nostalgique de la passerelle de commandement de son porte-containers, avait bien vite retrouvé un embarquement: un magnat du pétrole l’avait engagé pour commander son yacht personnel, une sorte de « petit » paquebot de quelque quatre-vingt-dix mètres de long sur lequel il se fait déposer de temps en temps par hélicoptère avec une brochette de call-girls et où il organise des fêtes somptueuses.

Je dois vous dire que ça n’est pas trop la tasse de thé de Jean-Marie que ce paquebot d’opérette pour mers tropicales, mais l’émir n’y vient pas trois semaines par an. Le reste du temps, Jean-Marie convoie le Shéhérazade, c’est le nom du bateau, des Antilles aux Cyclades, des Cyclades aux Galapagos, des Galapagos en Floride, selon les instructions qu’il reçoit du secrétaire particulier de Son Excellence.

Ce n’est pas une existence trop désagréable, d’autant qu’il a multiplié son salaire de la marine de commerce par trois. Ah, ces émirs!

S’il bat pavillon panaméen comme tout bateau de riche qui se respecte, le Shéhérazade a son port d’attache à Monaco et Jean-Marie est plus souvent à son bord, dans la principauté, que dans sa maison de l’île.

Dernière survivante de la famille je suis donc chargée, en l’absence de mon père, de fleurir les tombes familiales selon la tradition que m’a si bien inculquée ma grand-mère Mélanie.

Je vaquais donc, en cette fin d’octobre ensoleillée, à la corvée de chrysanthèmes, et quand je dis corvée j’exagère, car il ne me déplaît pas, en ces temps de souvenir, de me recueillir sur la tombe de ma mère, que je n’ai pas connue, et de mes grands-parents que j’ai tant aimés, dans le cimetière marin de Douarnenez ou dans celui de Plonéour-Lanvern, en terre bigoudène.

Ce jour-là j’étais à Douarnenez ou plutôt à Ploaré puisque le champ de repos — qui abrite bon nombre de tombes vides de « péris en mer » — est situé sur les hauteurs de la ville et domine toute la baie.

Comme je m’y prends toujours à l’avance, le cimetière était à peu près désert. Quelques menues silhouettes toutes de noir vêtues s’affairaient çà et là, grattant, brossant, étalant du sable auprès des pierres moussues de leurs sépultures familiales.

Après avoir balayé les feuilles mortes qui s’étaient déposées sur la dalle d’ardoise où sont gravés en lettres d’or les noms de mes grands-parents et celui de ma mère, après avoir disposé ma potée de chrysanthèmes tout en ruminant des pensées mélancoliques, je m’étais assise sur une pierre tombale voisine de celle de ma famille et je contemplais la mer.

La baie de Douarnenez, qui est la plus belle baie du monde — après celle de Naples — disait mon grand-père qui n’était pas chauvin, brillait sous le soleil. Tout au fond on apercevait le cap de la Chèvre, et, dans un creux des falaises de la côte, la station balnéaire de Morgat avec sa bande de sable roux et ses villas ocres, blanches, bleues, étagées à flanc de coteau. Ici et là des bois de pins d’un vert très sombre, presque noir, penchés sur la falaise se découpaient sur un ciel d’azur. Sous un léger vent de sudet, quelques voiliers traçaient un blanc sillage d’écume en régatant sur la mer verte. Un cargo tout noir mouillé au milieu de la baie apportait une touche funèbre à cette parfaite carte postale de vacances. Peut-être avait-il une avarie de machines et attendait-il la pièce qui permettrait la réparation. Il semblait aussi inhabité que le Hollandais Volant de sinistre mémoire.

Était-ce la proximité de toutes ces tombes qui m’inspirait ces cogitations moroses?

Le grincement rouillé de la grille du cimetière me ramena à la réalité.

Une voiture noire, conduite par un homme en costume sombre et coiffé d’une casquette à la visière vernissée, entra dans le cimetière. Il arborait un air de circonstance, Fortin aurait dit qu’il faisait une gueule d’enterrement. Pourquoi pas? C’était l’endroit.

L’équipage sentait le corbillard, mais voir un corbillard dans un cimetière n’a rien d’étonnant. Ledit corbillard suivit l’allée centrale du cimetière en roulant à l’extrême ralenti et s’arrêta devant une tombe ouverte.

Deux hommes et une femme en sortirent et firent quelques pas un peu raides sur le sable de l’allée, comme des gens qui sont restés longtemps assis et qui ne sont pas fâchés de se dérouiller les articulations. Les deux hommes portaient l’uniforme des employés des pompes funèbres, la femme était vêtue d’un élégant ensemble noir.

Elle s’arrêta devant le trou, le fixant pensivement d’un air tout à la fois sévère et triste.

S’agissait-il d’un enterrement? Dans ce cas, le malheureux qu’on portait en terre ne devait pas avoir beaucoup d’amis. Seule cette femme affligée… Était-ce une mère? une sœur? une épouse?

Si vous avez lu quelques-unes de mes enquêtes, vous savez qu’il ne faut pas exciter ma curiosité. Je peux résister à beaucoup de choses, mais sûrement pas à essayer de savoir ce qu’on veut me cacher.

En l’occurrence, personne ne songeait à me cacher quoi que ce soit. Ces gens attendaient quelqu’un, mais qui?

La réponse vint sans tarder, un homme d’une quarantaine d’années pénétra dans le cimetière et se hâta vers le petit groupe.

In petto je m’exclamai:

— Jean Blaise!

Je n’étais pas peu surprise. Blaise était depuis peu commissaire de police à Douarnenez. J’avais plusieurs fois eu l’occasion de le rencontrer au cours de réunions chez le patron à Quimper. Au cours d’un dîner officiel, je m’étais même trouvée à table près de lui et nous avions sympathisé.

Il semblait préoccupé, il passa à ma hauteur sans me voir et s’inclina devant la dame en noir. Il lui serra la main longuement en disant quelques mots que je ne compris pas mais que je supposai être une de ces phrases convenues que l’on sert en ces lieux en pareille circonstance.

Pas bêcheur, il serra également la main aux deux croque-morts. Ceux-ci ouvrirent les deux battants du fourgon et se saisirent d’un petit cercueil de bois verni muni de poignées façon vieil argent avec, sur son couvercle, un crucifix de la même facture. Cette boîte ne devait pas peser bien lourd à en juger par l’aisance avec laquelle ils la manipulaient.

Blaise se pencha sur le cercueil, l’examina et se releva. Il prit les papiers que lui tendait un des hommes, et y apposa sa signature.

Tout ceci se déroulait sans que j’entendisse un seul mot, j’étais trop loin et la conversation se faisait à voix basse, comme en général dans ce champ sacré où les vivants semblent redouter de réveiller les morts.

Que pouvait donc contenir ce cercueil? La première chose qui me vint à l’idée c’est qu’il s’agissait d’un cercueil d’enfant. En effet, la caisse ne faisait pas un mètre de long.

Blaise, qui avait salué une nouvelle fois la dame, revenait à grands pas sur l’allée de sable blanc. Comme il arrivait à ma hauteur je me levai et l’interpellai:

— Hé, Blaise!

Il sursauta et s’arrêta pile, comme si un revenant facétieux lui avait frappé sur l’épaule. Puis il me reconnut et son visage s’éclaira.

— Mary Lester! s’exclama-t-il, qu’est-ce que tu fiches là?

— Tu vois, dis-je en montrant mes outils de nettoyage, je prépare la Toussaint.

— Tu as une tombe à Douarnenez?

— Oui, mes grands-parents…

Puis je me retournai vers le petit groupe et donnai un coup de tête dans sa direction:

— Qu’est-ce qui se passe?

Blaise sourit, il connaissait ma réputation de fouineuse.

— Rien pour toi, dit-il, simplement une VM.

En langage de police, une VM est une vacation mortuaire. Lorsqu’il y a un transfert de corps d’un département à un autre, le cercueil est scellé d’un cachet de cire à chaque extrémité par un commissaire de police. Recouvrant chacun deux vis, ces scellés empêchent toute réouverture du cercueil pendant le transport.

Lorsque le cercueil arrive à destination, un autre commissaire de police doit s’assurer que les scellés n’ont pas été brisés avant d’autoriser l’inhumation.

Cet acte de police est facturé aux familles par les entreprises de pompes funèbres qui, à leur tour, reversent leur obole aux commissaires de police normalement seuls habilités à opérer ces vacations. Dans la plupart des commissariats le patron délègue la corvée à un gardien de la paix ou à un officier de police, ce qui ne veut pas dire qu’il partage la gratification avec lui.

Blaise était un scrupuleux. La vacation mortuaire, il l’accomplissait lui-même; et la signature qu’il avait apposée au pied du document attestait que tout était en ordre.

— Un enfant? demandai-je.

— Non! Tu me demandes ça à cause de la taille du cercueil?

— Oui. On aurait du mal à y loger un adulte.

— Et pourtant c’est d’un adulte qu’il s’agit. Ou plutôt de ce qu’il en reste. Il est mort depuis plus de vingt ans, alors…

— Alors… répétai-je en écho.

Il me sourit:

— Ce que c’est que de nous, tout de même!

Ayant sacrifié à l’usage du lieu commun propre à ces circonstances, il s’excusa:

— Faut que j’y aille. À l’occasion, passe à la boîte, on ira boire un coup. Salut, Mary.

— Salut…

Je le rappelai:

— Oh, Blaise…

Il se retourna.

— Le Meunier est toujours à Douarnenez?

— Toujours, dit Blaise.

— Toujours lieutenant?

— Affirmatif.

Ça ne m’étonnait pas. J’avais connu François Le Meunier lors d’une enquête à Douarnenez quelques années plus tôt. Le Meunier, l’homme paisible par excellence, pas arriviste pour deux ronds. On se demandait comment il avait atterri dans la police. Pourvu qu’il puisse s’occuper de sa petite famille et aller pêcher sur le môle, il était comblé.

— Tu lui donneras le bonjour, dis-je.

Blaise me fit un signe de la main:

— Je n’y manquerai pas…

Il s’éloigna.

Un type brillant, ce Blaise, et probablement discipliné et respectueux des procédures. Pour être commissaire à son âge, il devait avoir un dossier en béton. (Ceci pour vous dire que ce n’est pas demain qu’on m’élèvera à ce grade). Pas disert, mais sympathique, il avait succédé au commissaire Jean-Louis Colin, ce vieux flic qui n’aimait rien tant que se déguiser et participer aux fêtes du Mardi Gras.

Jean-Louis (comme l’appelaient familièrement ses subordonnés) continuait-il à se travestir chaque année à la mi-février maintenant qu’il était en retraite? Probablement. À Douarnenez les Gras sont une religion et qui y a goûté y revient toujours.

J’entendis les portes du fourgon claquer et je me retournai pour voir la voiture funèbre reculer dans l’allée. Elle passa la grille que la gardienne du cimetière referma derrière elle.

La dame vêtue de noir était maintenant seule devant le caveau sur lequel elle avait déposé un coussin de roses rouges.

Dans ce cimetière éclatant de couleurs, sous un soleil encore chaud devant un paysage estival, on aurait dû avoir une sensation de vacances. Car, hors les chrysanthèmes, c’était un paysage et un temps de vacances.

Mais voilà, il y avait toutes ces tombes. Et surtout cette silhouette menue, noire et immobile sur le blanc du sable des allées.

Dans cette atmosphère d’été finissant, elle n’en était que plus poignante. Soudain je la vis vaciller, elle fit quelques pas hésitants, chercha l’appui d’une croix voisine pour ne pas tomber et finit par mettre un genou sur la dalle.

Cette dame avait un malaise. Je me précipitai et dans l’instant je fus près d’elle.

— Ça ne va pas?

Elle leva sur moi des yeux perdus, noyés d’eau, et s’efforça bravement de sourire.

— Si… si… ça va, dit-elle d’une voix mal assurée.

Sa tête dodelinait de gauche à droite, comme si elle avait du mal à la tenir droite.

— Voulez-vous que j’appelle du secours, un médecin?

— Non, dit-elle précipitamment. Un peu d’eau peut-être…

— Attendez…

Je l’aidai à s’asseoir sur une tombe voisine et, me précipitant jusqu’à la maison de garde, je frappai au carreau.

La gardienne, une forte femme à la taille épaisse ceinte d’un tablier de grosse toile bleue, apparut:

— Qu’est-ce qui se passe? demanda-t-elle avec cet inimitable accent qui fait reconnaître le Douarneniste où qu’il aille.

— Une dame qui a un malaise, dis-je, pouvez-vous me donner un verre d’eau?

— Bien sûr…

Elle s’absenta un instant et revint avec un grand verre d’eau fraîche et deux sucres.

— Faites-lui manger le sucre en buvant l’eau, ordonna-t-elle avec l’aplomb d’un médecin de campagne. Après ça ira.

Et devant mon regard d’incompréhension, elle précisa avec une cordialité bourrue:

— J’ai l’habitude, allez! Les gens viennent au cimetière avec leur chagrin. Ils ne pensent pas à manger alors ils ont un coup d’hypoglycémie… Pff! les jambes de laine, la tête qui tourne… deux sucres et ça repart.

Peut-être qu’elle avait raison, cette femme. Elle devait avoir l’habitude…

Je revins vers la dame qui était toujours dans la même position, guère plus vaillante que lorsque je l’avais quittée. Suivant les recommandations de la gardienne, elle absorba les sucres et but l’eau docilement.

Le diagnostic de la concierge devait être bon. Je vis la malade reprendre rapidement des couleurs et se redresser.

— Ça va mieux, dit-elle avec un pauvre sourire.

Un ouvrier s’approchait, poussant une brouette qui couinait à chaque tour de roue. Il y transportait ses outils et se présenta avec, lui aussi, un accent qui dénonçait ses origines. S’il n’était pas né sur le Rosmeur, je voulais bien être pendue. C’était l’ouvrier de la marbrerie. Il avait ouvert le caveau, maintenant il venait le refermer.

Avec un levier de fer il poussa la lourde dalle de pierre qui enclosait la chambre funéraire; elle glissa avec un sinistre grondement, et le petit cercueil de bois verni disparut à jamais après que la dame en noir y eut déposé une superbe rose rouge.

— Je viendrai demain matin faire les joints, dit l’ouvrier sans émotion. Et il précisa:

— C’est pas bon de faire du ciment quand il fait chaud comme ça.

Il s’épongea le front avec une sorte de torchon froissé sorti d’une poche béante. L’effort avait été rude.

— C’est pas croyab’ ce temps! fit-il, fin octobre, et chaud comme en août, jamais on n’a vu ça!

Il ne prenait pas, lui, la précaution de parler à voix basse. Il était sur son lieu de travail et sa voix de rogomme devait s’entendre à l’autre bout du cimetière.

Il empocha discrètement le billet plié serré que la dame lui glissa, toucha sa casquette de l’index et repartit en faisant geindre sa roue, comme il était venu.

La dame en noir se figea un moment en méditation. Je n’osais bouger, respectant son recueillement. Enfin elle fit un signe de croix et me sourit tristement:

— Merci d’être restée m’assister. C’est si dur d’être seule dans ces circonstances.

— Je vous en prie…

Je ne savais que dire, c’était certes un champ de repos, mais je n’allais pas y passer la soirée; j’avais fait ce que j’avais à y faire. Cette dame ayant retrouvé des couleurs, je pris congé.

— Je dois m’en aller, dis-je.

Elle hocha la tête avec un pauvre sourire.

— Bien sûr…

Le corbillard qui l’avait emmenée étant parti, je pris conscience qu’elle allait rester seule dans le cimetière. Je demandai:

— Je peux vous déposer quelque part?

— Ne vous donnez pas cette peine, dit-elle, je vais prendre un taxi.

Le cimetière de Ploaré est assez loin du centre ville. Elle aurait donc une longue marche à faire sous le soleil et je ne la sentais pas très vaillante.

— Eh bien, je vais vous déposer à la station de taxi.

Elle protesta, elle ne voulait pas me déranger, mais finalement, après force remerciements, elle monta dans la Twingo.

Chapitre 2

En roulant vers le centre ville, je l’examinai du coin de l’œil. Elle devait être âgée d’une bonne soixantaine d’années, mais sa silhouette élégante ne le laissait pas deviner.

Je descendis vers le port du Rosmeur où, d’ordinaire, il est possible de trouver un taxi.

— Au fait, lui demandai-je, si ce n’est pas indiscret, où doit vous déposer votre taxi?

— À Plomeur, dit-elle.

Ce n’était pas à côté.

— Vous habitez là-bas?

— Non, je suis descendue dans un hôtel.

Comme elle répondait par périphrases, je n’osais insister. Je me risquai tout de même à proposer :

— Je rentre à Quimper. Je pourrais faire un détour et passer par Plomeur…

Elle protesta:

— Vous n’y pensez pas!

— J’y pense d’autant plus, dis-je, que mes autres grands-parents sont enterrés dans le cimetière de Plonéour et que je dois jeter un œil pour voir si tout est en ordre. De Plonéour à Plomeur la distance n’est pas bien grande. En outre, il faut que j’aille relever le courrier de mon père dans sa boîte aux lettres à l’Île-Tudy.

J’arrêtai la Twingo près de la cale ronde, sur le vieux port.

— Il est dix-huit heures, dis-je, l’heure du thé est un peu passée, mais mieux vaut tard que jamais. Un thé, ça vous dit? À moins que vous ne préfériez quelque chose de plus fort.

Elle avait connu une journée éprouvante et pouvait préférer à la boisson nationale anglaise une liqueur d’Écosse plus roborative.

— Oh non! dit-elle d’un air effrayé, comme si je lui avais fait une proposition malséante.

Puis, après un silence, elle dit:

— Je veux bien un thé, mais c’est moi qui vous l’offre.

Si ça pouvait lui faire plaisir…

Une terrasse nous tendait ses sièges confortables, l’air était doux, nous nous installâmes face à la mer.

— Au fait, dis-je, je ne me suis pas encore présentée: Mary Lester…

— Claire Thaler, dit-elle d’une petite voix. Que faites-vous dans la vie, madame… ou mademoiselle?

— Mademoiselle, dis-je en riant. Je ne sais pas si je peux vous dire ce que je fais dans la vie…

— Serait-ce inavouable? demanda-t-elle avec un mince sourire.

Je ris de nouveau:

— Absolument! Je suis officier de police.

Elle me regarda d’un air stupéfait.

— Voyez, dis-je, vous ne me croyez pas!

— C’est que vous avez l’air si jeune…

Combien de fois avais-je entendu cette réflexion? Je faillis déclamer la tirade de Corneille: Je suis jeune il est vrai, mais aux âmes bien nées… tant il est connu que l’air de Douarnenez pousse à la grandiloquence. Je me retins et sortis ma carte de police que je lui montrai.

— Voyez vous-même!

— Capitaine, dit-elle dans un souffle, vous êtes vraiment capitaine?

— Je n’en ai pas l’air, n’est-ce pas?

— Non, dit-elle, je ne m’en serais jamais doutée.

Je ne lui dis pas que d’autres s’y étaient, eux aussi, laissés prendre et avaient bien souvent eu à le regretter.

La serveuse posa deux tasses et une théière sur la table. Je lui demandai si elle avait du kouign- amann, cet onctueux gâteau au beurre qui fait partie du patrimoine douarneniste. Elle me dit que non, et je lui fis observer que c’était dommage. Elle leva les épaules comme quelqu’un qui n’en peut mais et s’en fut derrière son bar, puis se retournant me dit:

— Il y a des madeleines, et puis des tranches de cake…

Je fis la grimace: ces pâtisseries industrielles emballées sous vide ne me disaient rien.

— Vous avez faim? demanda Claire Thaler.

— J’ai toujours faim, dis-je, mais à cette heure, il ne s’agit que de gourmandise. Regardez ça, dis-je en montrant le port que la marée haute avait rempli jusqu’au ras des quais d’une eau verte que le soleil couchant illuminait, pas un nuage dans le ciel, l’été indien au mieux de sa forme, et pas de kouign-amann! Heureusement…

Je me levai et ouvris ma voiture qui était garée juste en face du café. Je pris dans le coffre une boîte de carton marquée aux armes d’une célèbre pâtisserie douarneniste et je l’ouvris.

— …Heureusement, si je peux dire, je ne suis pas quelqu’un qui s’embarque sans biscuits!

En réalité, j’avais acheté ce gâteau pour Amandine Trépon, ma voisine et quasi-gouvernante qui est gourmande autant qu’on peut l’être. Aller à Douarnenez sans lui rapporter un kouign acheté rue Duguay-Trouin aurait été pis qu’un crime, une faute.

Avec mon couteau de poche, je taillai deux belles parts dans le gâteau qui était encore tiède.

— Connaissez-vous le kouign-amann? demandai-je à ma voisine.

— De nom, dit-elle. C’est très gras, n’est-ce pas?

— Gras? fis-je hypocritement, vous voulez rire? Il n’y a que du beurre salé et du sucre… Ah, un peu de farine aussi. Tout ce qu’il faut pour lutter contre l’hypoglycémie!

Elle sourit, amusée par cet enjouement.

— C’est beau d’être jeune, dit-elle avec un sourire derrière lequel perçait de la nostalgie.

Puis elle mordilla le gâteau avec réticence et, finalement, elle fit un sort à sa part avec un bel enthousiasme.

— Fameux, hein?

Elle hocha la tête affirmativement et sortit son mouchoir pour se tamponner délicatement les lèvres.

— Vous devez vous demander… commença-t-elle.

Je l’interrompis:

— Je ne me demande rien, madame, et je ne vous demande rien non plus. Ce n’est pas parce que je suis flic que je fourre mon nez dans les affaires des autres. (Je n’allais pas non plus lui avouer que c’était dans ma nature). Je suis venue aujourd’hui m’occuper de la tombe de mes grands-parents, je vous ai trouvée un peu mal à l’aise, il était normal que je cherche à savoir si vous aviez besoin d’aide. Pour le reste, comme je vous l’ai dit, je vais réellement à Plonéour-Lanvern, ça ne me coûte rien de vous déposer à Plomeur.

Je lui souris:

— Ça s’arrête là…

Je mentais, bien entendu. Je mourais d’envie d’en savoir plus. Et elle, visiblement, mourait d’envie d’en dire plus. Nous étions faites pour nous entendre. Ce fut elle qui se décida.

— Les pauvres restes que l’on a portés en terre aujourd’hui, dit-elle en regardant sa tasse de thé sans la voir, sont ceux de mon fiancé, Robert Bosser.

Je faillis avaler mon gâteau de travers. Je m’étais attendue à tout, sauf à ça. Madame Claire Thaler paraissait d’âge à parler de fiançailles, mais pour ses petits-enfants. Avais-je bien entendu? Elle avait bien dit « mon fiancé »… Elle lut l’étonnement dans mon regard.

— C’est une longue histoire, dit-elle.

Et, comme je regardai son annulaire gauche où brillait une alliance, elle dit:

— Oui, j’ai été mariée… Vingt ans, à un homme que je n’aimais pas…

J’aurais pu lui dire que c’était le cas de bien des gens; comme un silence s’installait, je demandai:

— Votre mari?

— Il est mort, dit-elle brièvement. Il y a longtemps… Il avait l’âge d’être mon père…

Les phrases tombaient avec une belle régularité, entrecoupées de silences.

— Il était médecin… Je n’ai jamais su comment je m’étais retrouvée mariée avec lui…

Je laissai dire, mais je trouvais qu’elle y allait un peu fort tout de même. Je demandai:

— Vous vous êtes mariée à quel âge?

— Vingt ans, dit-elle d’un ton morne.

— Vous…

— Non, je n’étais pas enceinte, dit-elle prévenant ma question.

À l’époque on ne plaisantait pas avec « l’honneur » et serrer de trop près une fille pouvait condamner le contrevenant à perpète.

— Alors, pourquoi vous êtes-vous mariée? À vingt ans on doit tout de même savoir ce qu’on veut.

Elle me regarda avec un sourire triste:

— Si je savais ce que je voulais! Pardi, je voulais Robert Bosser!

— Mais alors…

— Mon père, lui, n’en voulait pas!

Et elle ajouta:

— Père était officier de cavalerie. La tradition… Les enfants, et surtout les filles doivent obéir au doigt et à l’œil… Il avait estimé une fois pour toutes que Robert n’était pas un bon parti pour moi.

— Que faisait ce garçon?

— Il avait des connaissances en comptabilité et assistait des commerçants et artisans dans leurs déclarations d’impôts et démarches administratives.

— Une sorte d’expert comptable?

— Une sorte, comme vous dites, sans le diplôme. À l’époque on était moins regardant que maintenant.

— Il gagnait bien sa vie?

— Je ne sais pas.

Et elle ajouta, songeuse:

— Certainement pas aussi bien qu’un médecin!

Je voyais le tableau. Pour un colonel de cavalerie, avoir un gendre médecin était autrement honorable que de voir sa fille mariée avec un type à la profession plus ou moins définie.

— Il avait une voiture, dit-elle.

— En quelle année?

— Mille-neuf-cent-cinquante-neuf.

Et elle précisa:

— Une 4 CV Renault.

Je restai songeuse. À la fin des années cinquante, les jeunes gens qui possédaient une telle voiture n’étaient pas légion. Déjà ceux qui avaient un scooter Vespa étaient des privilégiés. Alors, une voiture! Ce qui nous paraît aujourd’hui normal, voire dérisoire, était alors un signe fort, sinon de richesse, du moins d’aisance.

La marée montait toujours. Le flot maintenant affleurait le quai et les petits bateaux de plaisance qui étaient mouillés dans le fond du port étaient quasiment au même niveau que les voitures en stationnement; une houle venue du large balayait la grande cale de grosses pierres où jadis on délestait les bateaux qui pêchaient à la palangre au Ravin de la Mort, de leurs chargements de peaux bleus et de raies géantes.

Madame Thaler regardait la montée des flots avec inquiétude:

— Vous ne pensez pas que votre voiture risque d’avoir les roues dans l’eau?

Je souris:

— Non, ça ne craint rien.

Et j’ajoutai :

— Il n’y a pas eu d’inondations de ce genre à Douarnenez depuis l’immersion de la ville d’Ys.

Elle me regarda, semblant se demander si je plaisantais ou pas.

— Enfin, il faut qu’on parte, dis-je, en regardant ma montre qui marquait dix-huit heures trente.

Comme elle l’avait dit, elle paya les consommations et nous prîmes la route de Quimper en longeant la corniche qui dominait la grève des Dames, haut lieu de mon enfance, près de laquelle je ne passe jamais sans émotion.

•

Ce fut moi qui rompis le silence.

— Si je comprends bien, dis-je, en dehors de l’attachement que vous ressentiez l’un pour l’autre, vous n’avez jamais eu de lien officiel avec ce monsieur Bosser?

— Aucun, confirma madame Thaler.

Elle se tenait toute droite sur le siège passager, sanglée par la ceinture de sécurité, regardant la route devant elle. J’avais l’impression qu’elle était toujours sur le point de se mettre à pleurer et que, par un effort prodigieux de volonté, elle parvenait à se retenir. Elle tourna légèrement la tête vers moi:

— Vous vous demandez donc pourquoi je me suis acharnée à faire revenir ses pauvres restes dans sa terre natale?

— En effet, dis-je, ça n’a pas dû être facile.

Je savais que ces formalités de transfert de corps étaient — administrativement — très complexes et coûteuses, au point que bien des familles y renonçaient. À plus forte raison, pour une étrangère l’entreprise n’avait pas dû être aisée.

— Par la faute de mon père et de quelques autres, dit-elle, Robert Bosser est mort comme un chien!

Elle avait prononcé cette phrase d’une voix dure. À nouveau son regard mouillé regardait la route, loin devant la voiture.

Et elle ajouta, d’une voix encore plus dure:

— Après avoir vécu une vie de chien!

— Vous n’y êtes pour rien! protestai-je.

— Si, dit-elle de cette voix résolue bien qu’un peu fêlée, s’il ne m’avait pas connue…

Cette fois, elle fondit en larmes sans finir sa phrase.

Elle se tamponna les yeux, se moucha et, s’étant reprise, elle dit:

— Maintenant il repose auprès de sa mère, la seule personne qui l’ait aimé.

Cette pensée paraissait lui apporter un grand réconfort. Je ne fis pas de commentaire et je déposai madame Thaler à son hôtel à Plomeur. Elle insista pour m’inviter à dîner, mais j’avais promis à Amandine de rentrer et comme je soupçonnais ma chère voisine d’avoir mis les petits plats dans les grands, je ne pouvais pas lui faire faux bond.

Madame Thaler me remercia chaleureusement, me serra les mains avec une effusion qui me parut fort excessive et que je mis sur le compte de la solitude et de l’émotion.

Je ne devais plus la revoir.

Chapitre 3

Quelques jours plus tard, j’avais oublié cet incident lorsque, rentrant chez moi, je trouvai une grosse enveloppe sur ma table de cuisine, agrémentée de la belle écriture moulée d’Amandine:

« Il y a une dame qui a déposé ça pour vous ».

Intriguée, j’ouvris l’enveloppe et trouvai une lettre manuscrite:

Mademoiselle Lester,

Je m’excuse de vous avoir ennuyée l’autre jour avec ma triste histoire. Je me rends soudain compte du peu d’intérêt que cette affaire peut présenter pour une jeune fille d’aujourd’hui. Tout ceci est si personnel, si lointain…

Je dois maintenant retourner à mon domicile dans la région parisienne, mais auparavant je vais séjourner quelques jours dans ma maison de Belz.

Comme vous avez pu vous en apercevoir, ma santé est fort chancelante, mais je suis heureuse d’avoir pu rendre justice, autant que faire se pouvait, à mon malheureux fiancé, Robert Bosser, que je ne tarderai pas à rejoindre au cimetière de Douarnenez.

Vous avez été, dans cette affaire, la seule personne qui m’ait traitée avec humanité. D’autres, plus proches de moi, n’ont pas eu cette délicatesse.

Pour que vous compreniez mieux mon histoire, si toutefois ça vous intéresse, je vous lègue le dossier Bosser, charge à vous d’en faire ce que bon vous semblera.

En vous remerciant encore pour votre aimable sollicitude, je vous prie d’agréer, mademoiselle, l’assurance de mes sentiments les meilleurs.

Claire Thaler

17, avenue du Grand Monarque,

Versailles.

Je retournai la feuille, c’était un papier épais, filigrané, un papier de luxe. Madame Thaler écrivait au stylo à plume, une écriture penchée en avant, une écriture de personne ayant fait des études chez les religieuses, par exemple. (Où je me souvenais avoir reçu des cours de calligraphie qui ne m’avaient guère profité.)

L’enveloppe était de la même origine que le feuillet, filigranée elle aussi.

Sauf examen de laboratoire plus approfondi, que je n’avais aucune raison de demander, il n’y avait rien d’autre à tirer de ces supports.

Je m’installai confortablement sur mon canapé et sortis les documents annoncés de l’enveloppe de papier kraft. Trois heures plus tard, lorsque Amandine vint voir si j’avais bien réchauffé la quiche au lard qu’elle m’avait préparée, j’étais encore plongée dans les documents légués par Claire Thaler.

•

Belz, Morbihan, aux bords de la rivière d’Étel, le 9 avril 1959, les bans annonçant le mariage de Claire Marvoyer étudiante, née le 10 mai 1938, et de Robert Bosser, agent d’affaires, né le 26 juillet 1927, viennent d’être publiés. Le mariage est fixé au 23 avril 1959.

Le 10 avril, le colonel Alexandre Marvoyer, père de la future mariée, reçoit une lettre anonyme révélant que Robert Bosser est un type peu recommandable, couvert de dettes et poursuivi pour escroqueries et abus de confiance.

Le colonel Marvoyer montre cette lettre à sa fille en lui demandant si sa décision de convoler avec Robert Bosser est toujours aussi ferme.

Claire Marvoyer montre à son tour cette lettre à Robert Bosser et exige des explications.

Robert Bosser, surpris et indigné, reconnaît aussitôt l’écriture d’une jeune fille qu’il emploie épisodiquement comme secrétaire et qui s’est éprise de lui. Dépitée de le voir se marier avec une autre, elle essaye par ce méprisable moyen de faire échouer cette union.

Concernant cette histoire de dettes, Bosser s’explique et rassure sa fiancée: une omission dans sa déclaration d’impôts lui a valu un redressement fiscal peu important et, pour s’en acquitter au plus tôt, il a emprunté de l’argent à une de ses clientes, madame Magouër, qui tient un café sur la ria d’Étel.

Rien de grave, donc. Il rendra l’argent sous six mois et l’affaire sera réglée. Voilà Claire rassurée. Elle confirme donc à son père son intention d’épouser Robert Bosser.

Assez curieusement, compte tenu de sa forte personnalité, confortée par le sentiment d’être en sa maison maître de droit divin, le pater familias s’incline et laisse les choses suivre leur cours. Les bans sont publiés, le prêtre prévenu.

Tout va donc pour le mieux pour les tourtereaux. Le mariage est fixé au jeudi 23 avril. Le samedi 11 avril, Robert Bosser se rend à Vannes pour régler une affaire importante. (Il n’en dira pas plus à sa fiancée).

Cependant, il ne rentre ni le mardi, ni le mercredi. Le jeudi 16 avril, elle reçoit un télégramme signé Robert Bosser: « Accident survenu — annuler mariage ».

Effondrée, elle laisse à son père le soin de téléphoner à la gendarmerie de Vannes qui lui apprend qu’aucun accident impliquant un nommé Bosser n’a été signalé. Le colonel triomphe: il l’avait bien dit, ce Bosser n’est qu’un aventurier, un type peu recommandable et il est heureux que sa fille ait décidé d’annuler son mariage.

Le 20 avril, Robert Bosser appelle sa fiancée au téléphone. Toute à sa colère, Claire ne remarque pas qu’il n’a pas sa voix habituelle. Il parle avec difficultés. Elle met ça sur le compte de son embarras pour tenter d’expliquer une situation embrouillée de laquelle il ne sait comment se dépêtrer.

Claire ne le laisse pas parler: elle le rembarre violemment.

Plus question de mariage! Robert Bosser tente de plaider sa cause, d’infléchir cette décision, mais ulcérée par ce qu’elle considère comme une trahison, Claire ne le laisse pas placer un mot. La cause est entendue, elle ne veut plus jamais entendre parler de lui.

Il ne rappellera pas. Ou alors, s’il le fait, les communications seront interceptées et Claire ne le saura jamais.

Si le colonel Marvoyer cache mal sa satisfaction il n’en est pas de même pour sa fille. Elle plonge alors dans une morosité qui inquiète son entourage. Son père ne connaît qu’un remède à cette langueur: le mariage, mais pas avec Bosser, évidemment! Un mariage de raison, avec un homme mûr, pourvu d’une situation solide, viendra vite à bout des états d’âme de Claire.

À cet effet, il invite aux Charmettes un ex-médecin militaire retourné à la vie civile, Philippe Landry, quarante-deux ans, célibataire.

Et, avant qu’elle ait eu le temps de réfléchir, Claire Marvoyer se retrouve liée « pour le meilleur et pour le pire », à Philippe Landry.

Elle a rapidement un fils, Bernard et, apparemment, la jeune femme a tout pour être heureuse. Cependant, tout n’est pas si rose qu’il y paraît: la romantique Claire est tombée sur un clone de son père: autoritaire, cassant, dévot jusqu’à l’intégrisme, aussi dépourvu d’humour qu’un ayatollah, et pingre de surcroît.

Elle a eu tout du pire et rien du meilleur. Heureusement il y a son fils, pour qui elle supporte tout. Mais, lorsque le garçon a quatorze ans, il s’avère qu’il est plus attiré par les jeux de filles et par le théâtre de Labiche que par les campagnes de Napoléon. Il ose déclarer qu’il ne sera pas militaire, comme la tradition familiale l’exige, mais comédien.

C’est un tremblement de terre de grande magnitude qui s’abat sur la famille Landry. Pour contrer ce qu’il appelle « les déviances perverses de son fils », le docteur Landry le fait quitter son lycée où il obtenait pourtant de brillants résultats, pour le mettre en pension au Prytanée militaire.

Quelques semaines après son admission, le jeune homme décède d’un accident.

C’en est trop pour Claire. Ce garçon était le seul lien qui la retenait au logis. Elle claque la porte et reprend sa liberté.

Un caractère, cette Claire Thaler! Un caractère qui s’est révélé trop tard, mais qui, en cette sinistre occasion, ressurgit avec véhémence.

Au fait, pourquoi Thaler? me demandai-je soudain. D’où venait ce nom? Se serait-elle remariée après avoir quitté son médecin?

Je pris mon téléphone et appelai madame Thaler à son hôtel à Plomeur. Une employée me passa sa chambre. Je commençai à m’excuser de la déranger à une heure aussi tardive, mais elle me dit de sa voix posée:

— Oh! vous savez, je ne dormais pas.

— Je vous appelle, dis-je, parce que je suis en train de lire le dossier que vous m’avez confié et que je me pose une question: pourquoi vous appelez-vous Thaler?

— Pardon?

Elle parut tout d’abord surprise par ma question, puis elle s’exclama:

— Ah, je vois…

— Il se trouve, dis-je, que votre nom de jeune fille est Marvoyer, que votre nom de dame est Landry, et que maintenant vous vous appelez Thaler. Avez-vous été mariée une seconde fois?

— Non, dit-elle vivement, mais je ne voulais à aucun prix conserver le nom d’un homme qui m’avait rendue si malheureuse.

— Dans ce cas on reprend son nom de jeune fille, dis-je.

— En effet, mais lorsque j’ai appris les machinations que mon père avait mises en œuvre pour faire échouer mon mariage avec Robert Bosser, allant jusqu’à provoquer un accident qui lui a coûté la vie, je l’ai maudit.

Il y eut un temps de silence et elle ajouta d’une voix dure:

— Et lorsque mon mari a provoqué la mort de mon fils, je l’ai maudit aussi et j’ai décidé que je ne porterais pas plus le nom de Marvoyer que celui de Landry.

— Je vois…

Ce que je ne voyais pas, c’est comment le docteur Landry aurait pu provoquer la mort de son fils. Le dossier portait la mention « accident ».

Elle redit sèchement:

— Mon fils est mort!

Son timbre de voix me fit sentir que ce n’était pas le moment d’entrer dans les détails.

— J’ai vu ça dans le dossier, dis-je. Je ne voulais pas faire ressurgir ce douloureux souvenir.

À nouveau cette voix calme et posée qui détachait bien les mots:

— Je vous en prie, vous n’avez rien fait ressurgir. Il n’est pas d’heure sans que je pense à Bernard et à Robert. Deux hommes trop bons, victimes de deux salauds!

Elle avait dit ça avec une rage mal contenue.

— Vous n’avez donc plus de famille?

— Non!

Une nouvelle réponse très sèche.

— Votre frère?

— Je n’ai plus de frère.

— Il vit toujours, pourtant.

— Pour moi, il est mort depuis longtemps. Précisément depuis le jour où j’ai découvert ce qu’il avait fait pour perdre Robert Bosser à mes yeux. Mais vous verrez tout ça dans le dossier.

Comme elle ne semblait pas vouloir s’étendre, je changeai de sujet de conversation

— Pourquoi ce nom, Thaler?

— Aucune raison.

J’étais sceptique:

— Vraiment?

— Vraiment!

Il y eut un silence et elle demanda:

— Ça vous étonne?

Je laissai passer un autre silence:

— Un peu.

Elle attendit pour répondre, puis elle dit lentement:

— Si je vous disais comment je l’ai choisi, vous ne me croiriez pas.

— Essayez toujours…