6,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Engelsdorfer Verlag

- Kategorie: Lebensstil

- Sprache: Deutsch

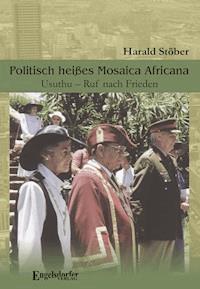

Nach drei Jahren als akkreditierter Freier Journalist kehrte unser Autor aus Afrika zurück. Mit solidem Sachverstand und viel Opferbereitschaft bereiste er zusammen mit seiner Frau individuell zwanzig Länder, auch sehr kritische: Sudan, Uganda, Tansania, Mosambik und Madagaskar, in denen Verfall, bittere Armut, Unvermögen und politische Wirren allenthalben sichtbar sind. Mosambik erwies sich angesichts des Bürgerkrieges als sehr gefährlich, aber es gibt Hoffnung, denn Präsident Chissano verspricht Reformen und kam mit Südafrika wieder ins Reine. Kein Traumland ist Madagaskar – das fünftärmste Land der Welt. Mauritius ist ein indisch dominiertes Schwellenland, also weit weg vom eigentlichen Afrika. Dieses Buch ist kritisch, objektiv und aufrüttelnd zugleich – auf jeden Fall frei von ideologischem Geschwätz.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 385

Veröffentlichungsjahr: 2013

Ähnliche

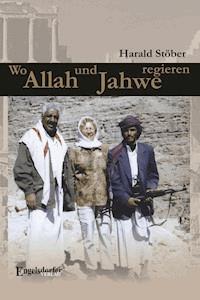

Harald Stöber

Afrikas magische Fremdheit

Als Freier Journalist unterwegs

Bibliografische Information durch die Deutsche Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Copyright (2012) Engelsdorfer Verlag

Alle Rechte beim Autor

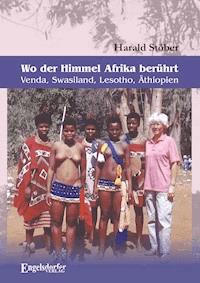

Titelfoto:

Traditionelles Leben der Xhosas in der Transkei

Coverrückseite:

Marktfrau auf dem Inselkontinent Madagaskar

www.engelsdorfer-verlag.de

eISBN: 978-3-86901-383-1

Eine afrikanische Zeitdokumentation

Der Verstand ist

wie ein Ticket,

das nur dann

einen Sinn hat,

wenn man es

benutzt.

Anonymus

Gewidmet meiner

lieben Familie

und allen Freunden

Afrikas.

Inhaltsverzeichnis

1. Kapitel

Mosaica Suid-Africana

Vorwort

Wo der Kapdoktor nicht nur für Xhosas weht

Pure Afrikaaner und Küche des Teufels

Sonne und Wein im „Garten des Herrn“

Hart: Diamanten, Platin und das Leben

2. Kapitel

Mosambik – nah und doch so fern

3. Kapitel

Madagaskar sagt: „Bonjour Vazaha!“

4. Kapitel

Mauritius: Wo der Wind um die Vulkane weht

1. Kapitel

Mosaica Suid-Africana

Vorwort

Africa live – das ist für Beobachter, die ihre Aufgaben ernst nehmen, eine durchaus belastende Sache, denn es gibt kaum einen Tag, den man als Ruhetag bezeichnen könnte. Morde, Raubüberfälle, gesellschaftliche Skandale, politische Kapriolen und nicht zuletzt Alkohol, Drogen, Rowdytum – dies und vieles mehr gehört dort zum Leben. Hat vielleicht unser junger Freund Jürgen (der Tierarzt) doch Recht, als er uns 1988 sagte, er gebe diesem Lande keine Zukunft? Zudem hört man immer häufiger die bange, oft auch gereizte Frage: „Wer will eigentlich aus welchen Gründen dieses Land ruinieren?“ Und dennoch erstaunt, dass das äußere Bild im Großen und Ganzen einen ruhigen gelassenen Eindruck macht – wie gesagt: das äußere Bild!

Als wir uns entschlossen, eine weitere große Afrika-Tour zu unternehmen (unsere sechste), hatten wir fast ein schlechtes Gewissen, war doch zu befürchten, unterwegs womöglich wichtige Ereignisse nicht oder nur ungenügend wahrnehmen zu können. Doch es zeigte sich, dass wir auf dieser 6.300 Kilometer langen Reise oft genug Informationsgelegenheiten hatten, so dass der Leser am politischen Puls bleiben wird.

Unsere Individualtour dauerte genau zwei Monate und ergab eine derartige Fülle interessanter neuer Informationen, dass daraus ohneweiteres ein Buch für sich werden könnte. Wir wurden mit einem riesigen „Mosaica Suid-Africana“ konfrontiert, das uns nicht zuletzt auch in jene drei Homelands führte, die uns aus eigener Anschauung noch nicht bekannt waren: Transkei, Ciskei und Bophuthatswana, so dass wir jetzt alle zehn States innerhalb Südafrikas besucht haben. Wir kennen weder deutsche Diplomaten noch Medienvertreter, die das von sich sagen können – eine in Wirklichkeit unverantwortliche Ignorierung der schwarzen Mehrheit dieses Landes! Dr. Korn, stellvertretender Botschafter Deutschlands in Pretoria hierzu: „Mit Besuchen würden wir doch das Homeland-System Südafrikas anerkennen, zumindest würde uns das der ‚Spiegel‘ vorhalten – um gotteswillen, nur das nicht!“

Nebenbei bemerkt: Auf fünf Touren innerhalb des südlichen Afrikas haben wir nicht weniger als 22.000 individuelle Landkilometer per Bus, Bahn und black taxi zurückgelegt, und rechnet man unsere 15.000 Kilometer von Ägypten bis Botswana hinzu, ergeben sich bis dato (März 1991) stolze 37.500 Afrika-Kilometer – ohne Flugzeug! Heute schon wissen wir vor allem eines: Europäer sowie Afrikaner europäischer Herkunft haben keine Gründe mehr mit „ewig quälendem Gewissen“ einherzulaufen! Die meisten Weißen Südafrikas haben begriffen, dass in der Vergangenheit manche Fehler begangen wurden, aber man ist längst dabei (bereits seit P. W. Botha), diese nach Kräften zu revidieren. Aber auch die Schwarzen müssen begreifen, dass es nicht nur Afrikaner ihresgleichen gibt und auch sie (als politische Organisationen) gravierende Fehler begingen, die es wieder gutzumachen gilt, doch scheint die Einsicht hierzu nur sehr langsam Platz zu greifen. Die verheerende Parole „Erst Befreiung, dann Bildung“ zum Beispiel ist zumindest offiziell vom Tisch, aber noch immer soll ausgerechnet mit Marxismus „befreit“ werden – von was und von wem eigentlich – und ist Terror ein Mittel der Politik.

Insgesamt besuchten wir zwischen Umtata/Transkei, Graaff-Reinet, Kapstadt, Mafikeng und Pretoria siebenundvierzig Städte und kleinere Ortschaften, innerhalb derer es galt, eine ganze Anzahl interessanter Museen, Kirchen, Friedhöfe, Bibliotheken, Parlamente, Universitäten, Schulen, Verwaltungen, Krankenhäuser, Ausbildungsstätten, landwirtschaftliche und industrielle Betriebe – also eine Unmenge neuer Informationen – zu verkraften, so dass es nicht ganz einfach werden wird, diese Riesenfülle in nur ein Kapitel zu bringen. Der mir auferlegte Zwang zur knappen Darstellung macht das Lesen vielleicht sogar spannend: Es werden sich Ereignisse und Eindrücke wie Perlen an einer Schnur darbieten, Reiseerfahrungen, die wir – nachträglich betrachtet – für unabdingbar halten, sofern man sich Urteile über dieses Land erlauben will.

Wo der Kapdoktor nicht nur für Xhosas weht

Unser erstes Reiseziel war die Republik Transkei, das Land der Xhosas und die eigentliche Heimat Nelson Mandelas, ein Land, das früher einmal von prächtigen Wäldern bestanden war und heute fast kahlgeschlagen ist. Quert der Reisende die Transkei, freut er sich über jeden Baum, den er entdeckt. Nach offiziellen Angaben leben in diesem zirka 44.500 Quadratkilometer großen Gebiet etwa 3 Millionen Menschen, von denen die Hälfte unter vierzehn Jahren alt ist (durchschnittliche Klassenstärke: 54 Schüler). Außerhalb der Transkei leben noch einmal knapp drei Millionen Xhosas, so dass dieses Volk rund sechs Millionen Köpfe zählt. Da das Bevölkerungswachstum bei zirka sechs Prozent p. a. liegt (das ist Weltrekord!), bedarf es keiner großen Phantasie sich vorzustellen, mit welch gewaltigen Problemen es hier die Verantwortlichen zu tun haben.

Die Republik Transkei wurde auf eigenen Wunsch am 26. Oktober 1976 unabhängig, drängte jedoch nicht nach internationaler Anerkennung (wie übrigens auch die Republiken Venda, Ciskei und Bophuthatswana nicht). Die Größe der Transkei entspricht in etwa jener der Niederlande. – Das Parlament setzt sich aus 155 Mitgliedern zusammen, und das Kabinett (Military Council) unter Führung des erst 33-jährigen Holomisa aus vierzehn Ministern; 75 Parlamentarier werden gewählt, die übrigen sind Vertreter traditioneller Stammeshierarchien. „General“ Holomisa putschte Ende 1989 mit der (nachgeschobenen) Begründung, dass sich sein bevölkerungsmäßig sehr junges Land an der Spitze keine verknöcherten Alten mehr leisten könne. Die politischen Opfer: G. M. N. Matanzima und seine Mannschaft. Der sich auf rund 1,5 Milliarden Rand belaufende Jahresetat wird zum größten Teil aus südafrikanischen (weißen) Quellen gespeist.

Es ist sattsam bekannt, dass aus vorwiegend ideologischen Gründen, deren Wirklichkeitsferne sprichwörtlich ist, das Homeland-System Südafrikas insbesondere von linksorientierten Journalisten sowie mitschwimmenden Politikern und Diplomaten verteufelt wird, obwohl diese Leute selbst kaum je eines dieser Gebiete mit eigenen Augen gesehen haben, zumindest nicht „von unten“. Oft genügen sogenannte authentische Briefe gewisser Freunde aus Soweto oder Alexandra, die in der Regel selbst schon längst entwurzelt oder durchkriminalisiert sind und demzufolge keinerlei Interesse an der Wahrheit haben.

Durch ganz bewusste Verdrehungen der Tatsachen und strotzend vor Gehässigkeit zeichnen sich in der Regel nicht genannte „Spiegel“-Schreiber „in Sachen Homelands“ aus, die vom südlichen Afrika so wenig unter die Haut bekommen haben, wie ein lappländischer Elch. Dieser blanke Unsinn, bei dem sich nicht zuletzt die Schwarzen hierzulande vor Schmerzen krümmen, liest sich auszugsweise so („Spiegel“ 12/90): „Vier solche für Schwarze bestimmte Geisterrepubliken, durchweg öde und abgeschiedene Landstriche, entließ Weiß-Südafrika in eine Freiheit, die international nichts wert ist: Transkei, Ciskei, Bophuthatswana und Venda. Alle tragen sie den zynischen Namen ‚Homeland‘, aber in Wirklichkeit sind sie Zwangskolonien. Die schwarzen Führer waren Vasallen des weißen Regimes, mit lediglich zwei Ausnahmen: Enos Mabuza und Dr. Buthelezi. Nun scheint der Albtraum der Schwarzen – die Apartheid – endgültig gescheitert, und die ‚unabhängigen Republiken‘ wollen zurück nach Südafrika. Die Homelands waren ein Eckpfeiler der Apartheid, die Schwarzen (70 Prozent der Bevölkerung) sollten auf vierzehn Prozent des Territoriums zusammengepfercht leben. In den Homelands leben heutzutage vorwiegend Alte, Kranke und Kinder, und weniger als zwanzig Prozent der Homeland-Bevölkerung könnte sich innerhalb der Reservatsgrenzen ernähren. Nun besiegelt de Klerks Buren-Perestroika das Ende der alten Ordnung, und vielen Weißen graust vor der Zukunft. Rivalitäten unter den Schwarzen mögen für die blutigen Gemetzel untereinander ebenso eine Rolle spielen wie die allgemeine Verelendung durch die Apartheid. Jedenfalls gelang es dem ANC bislang nicht, die verzweifelten schwarzen Massen (!) davon zu überzeugen, dass Gewaltakte den Verhandlungsprozess eher erschweren!“

Dem Verfasser dieser verleumderischen Zeilen dürfte nicht einmal annähernd bewusst sein, dass er denjenigen, für deren Menschenrechte er angeblich eintritt, damit einen Bärendienst erwiesen hat; nur gut, dass hier kaum ein Schwarzer vom „Spiegel“ etwas weiß. Es ist müßig, detailliert auf diesen Unsinn näher einzugehen, zumal jener Schreiberling vermutlich niemals „Afrika von unten“ gesehen hat, nur so viel: Der Autor wird weder Venda, Transkei, Ciskei noch sonst ein Homeland wirklich kennen, denn dann hätte er es sich verkniffen, beispielsweise von öden und abgeschiedenen Landstrichen zu sprechen, in denen nur Alte, Kranke und Kinder leben. Auch hat er keinen der legitimierten Abgeordneten und auch keinen Minister gesprochen, die es sich verbeten hätten, dass ihre traditionellen Gebiete „Zwangskolonien“ sein sollen. Kein Wunder übrigens, dass der „Spiegel“ ausgerechnet Chief-Minister Enos Mabuza als Helden zitiert, der es wagte, Pretoria die Stirn zu bieten: Enos ist strammer Marxist!

Und schließlich mussten die bekannten vierzehn Prozent Land herhalten, auf denen siebzig Prozent der schwarzen Bevölkerung zusammengepfercht leben müssen, was abermals beweist, dass dieser Demagoge kein einziges dieser Homelands je gesehen hat. Man kann nämlich tagelang durch Venda oder durch die Ciskei wandern, ohne von schwarzen Massen erdrückt zu werden. Und überall gibt es Obst, Gemüse, Maismehl, andere Grundnahrungsmittel und Gegenstände des täglichen Bedarfs. Kranke und Alte werden traditionell oder „modern“ versorgt, und die Böden werfen bei richtiger Ausnutzung gute Ernten ab. Für so dumm, Herr „Spiegel“, sollte man die Schwarzen nicht halten, dass sie sich vor Jahrhunderten ausgerechnet in den Gebieten ansiedelten, deren Böden die kargsten in Südafrika waren! Kaum zu glauben, dass der Schreiber nicht gewusst haben soll, dass es sich bei den Homelands um jene Landstriche handelt, die meist schon seit altersher – traditionell – von den einzelnen schwarzen Völkerschaften bewohnt waren. Demagogen sehen dies und vieles mehr eben ganz anders! Und schließlich mussten noch die „ob ihrer Verelendung durch Apartheid verzweifelten schwarzen Massen“ herhalten, die jenem Artikelschreiber nur theoretisch bekannt sein können, er selbst wird sie nie gesehen haben!

Ob Herr „Spiegel“ umdenken wird, wenn er demnächst von der „wunderbaren Wandlung“ Bischof Tutus erfährt, der in Kapstadt vor seine Gläubigen trat und rundheraus erklärte: „Schwarze können nicht damit fortfahren, dass die Apartheid an all dem schuld ist, was in Südafrika verkehrt läuft. Das Morden in schwarzen Wohngebieten zeigt, dass in der schwarzen Gesellschaft etwas drastisch falsch ist! Wenn Kinder um die Leichen gerade umgebrachter Menschen tanzen, dann ist etwas sehr verkehrt mit uns! Die Schuld für die ‚Kultur der Gewalt‘ kann nicht mehr auf die Apartheid geschoben werden, denn es sind die (schwarzen) politischen Organisationen und deren Anhänger, die sich undiszipliniert verhalten. Es scheint, als ob die Schwarzen ihre Menschenwürde und Selbstachtung verloren hätten. Die Gewalt ist die Folge der Missgünstigkeit (schwarzer) politischer Gruppen untereinander, die alle versuchten, für sich politisches Kapital herauszuschlagen!“ Es wäre wohl zuviel von Tutu verlangt gewesen, die betreffenden politischen Gruppen auch beim Namen zu nennen: ANC, UDF, SAKP, MK und nicht zuletzt auch Inkatha. „Spiegel“ und deutsche Diplomatie – was nun?

„Republic of Transkei“, so firmiert das Homeland der Xhosas nach außen hin, ist ein Land mit eigenen Briefmarken, eigener Rundfunk- und TV-Station, eigener Bau- und Entwicklungsgesellschaft und vielem mehr, legt also (noch) Wert auf seinen Status „Independent State“. Nicht zuletzt der Reisende mit deutschem beziehungsweise europäischem Pass bekommt dies zu spüren, denn er muss ein detailliertes Antragsformular mit 28 teils mehrfach gegliederten Fragen ausfüllen, um ein Visum zu erhalten. In Pretoria residiert das Embassy of the Republic of Transkei in der Vermeulenstraat, das uns die Visa gegen eine Gebühr von à zehn Rand umgehend ausstellte: „Port of Entry: Umaimkulu, Nr. 3/91, valid for entry into the Republic of Transkei, Pretoria 09/01/1991.“ Unsere Tour nahm am 25. Januar 1991 ihren Anfang und endete genau zwei Monate später.

Unser nach Johannesburg fahrender Zug querte eine üppig begrünte Landschaft, hatte es der Himmel in diesem Jahr doch schon sehr gut mit Südafrika gemeint: Es regnete tüchtig, die Stauseen waren gegen Ende Januar bereits annähernd voll und es sollte noch viel mehr Wasser vom Himmel fallen, so viel, dass es wieder einmal verheerende Schäden in der Landwirtschaft gab. Getroffen hatte es hauptsächlich weite Gebiete im Oranje Freistaat sowie im südlichen und westlichen Transvaal.

Der in einer braunen Dienstuniform steckende Schaffner – ein bulliger Typ mit rauchender Zigarette in seiner Linken – hatte Mühe, schwarze Jugendliche aus der 1. Klasse zu bugsieren, deren Tickets für die III. Klasse bestimmt waren – kein Problem für diesen strammen Buren, aber doch gefährlich, denn er wäre nicht der erste in Uniform gewesen, dem man kurzerhand ein Messer zwischen die Rippen geschoben hätte. In Oakmoor das bekannte Bild: Plakkerhütten in Massen bis an den Bahnkörper, und an der Isando-Station prangt immer noch die Parole: „Kill Mandela“, dessen Schuld an diesem Plakkerelend nicht gering ist, ruft er doch stereotyp weiter nach Sanktionen und Boykotten gegen sein Land – gegen seine eigenen Leute! Es wird also seine Gründe haben, warum diese Parole hier schon ein Jahr lang zu lesen ist.

Start unseres „Translux“-Busses – ein first-class-Vehikel der südafrikanischen Eisenbahn – punkt neunzehn Uhr Richtung Umtata, der bereits 1871 gegründeten heutigen Hauptstadt der Transkei. Zum Abschied wurde auch uns von Xhosa-Leuten zugewinkt, die ihre Angehörigen zum Bus gebracht hatten. Diese füllten zu fast hundert Prozent den „Translux“, der zweimal wöchentlich die direkte Strecke Johannesburg – Umtata bedient. Skeptikern sei versichert, dass es für die nur drei Bleichgesichter an Bord keine unangenehmen Situationen gab, war doch das Verhalten der meist sehr gut gekleideten Schwarzen diszipliniert und ruhig, ja geradezu angenehm, selbst die mitfahrenden Babys waren während der zwölfstündigen Fahrt kaum wahrzunehmen.

Als der Morgen graute, beherrschte kalter Nebel die kargen Landschaften, der Bus passierte gegen 5.30 Uhr Kokstadt und schließlich irgendwo dahinter die Grenze zur Transkei, ohne dass ein Kontrollposten sichtbar gewesen wäre. Und da wir fast ausschließlich Pisten befuhren, drang sich der Eindruck auf, als wären wir durch eine Hintertür ins Xhosa-Land gelangt. Die sanfthügeligen Landschaften waren grün, wiesen jedoch nur selten ein paar Bäume auf. Wir querten reichlich Wasser führende Flüsse, die anzeigten, wie stark es in den letzten Tagen geregnet haben muss. Als die uns begleitende schwarze Hostess via Mikrophon die baldige Ankunft in Umtata avisierte, zeigten die Uhren erst sieben Uhr morgens. Erster Eindruck: schlecht gekleidete, offensichtlich sehr einfache Leute, unsaubere, teils kaputte Straßen, Wege und Häuser, kaum Verkehrsdisziplin. Unterkunft fanden wir im alten Hotel „Grosvenor“, in welchem uns die dickliche englische Lady ein Doppelzimmer mit Frühstück zum halben Preis überließ – Wochenendtarif, weil Hotels samstags und sonntags hier normalerweise leerstehen. Und gemütlich ist es hier: die Stiegen und Fußböden knarren, verrauchtes Holz an Wänden und Decken, zwei schöne Kamine laden zum Verweilen ein, und schließlich erinnern echte Butzenglastüren und -fenster daran, dass dieses Hotel um die Jahrhundertwende errichtet worden war.

Nach diesen ersten Eindrücken folgte ein weiterer, der beinahe zwangsläufig ein politischer war, denn hier ist der ANC im Schulterschluss mit der Kommunistischen Partei zu Hause. Am Eingang zum Tourist Office prangt ein Plakat: „Die SACP (South African Communist Party) lädt das Volk zu einem Informationstreffen am 27. Januar 1991 ein. Themen: Was ist die Kommunistische Partei? Und: Die Geschichte der CP in Südafrika.“ Der Slogan lautete: „Vorwärts mit der SACP-COSATU-ANC-Allianz!“ – man kann auch sagen: „Macht Südafrika kommunistisch!“ oder „Befreit Südafrika durch Marxismus!“

Wir durchstreiften Umtata, eine relativ kleine Metropole, die in den letzten zwanzig Jahren jedoch einen beachtlichen Aufschwung genommen hat; sie wuchs in diesen beiden Dekaden von 7.000 auf rund 45.000 Einwohner, aber uns wurde von englischen Bowlingspielern an der Victoria Road (wo auch sonst!) versichert, Umtata hätte heute mindestens 100.000 Einwohner, wovon etwa zehn Prozent weiß wären. Das Wachstum habe ab 1963 eingesetzt, als die Transkei ein sich selbstregierendes Homeland wurde, und hätte sich beschleunigt, nachdem sich das Land 1976 für die Unabhängigkeit entschieden hatte. Herr „Spiegel“, so war’s!

Zufall oder Fügung: Wir erfreuten uns im Stadtzentrum eines besonders schönen Blumengartens und wussten bald, wem diese bunte Insel ihr Dasein verdankt: Ursulinenschwestern aus Brig in der Schweiz, die hier schon seit 1932 ihren christlichen Pflichten nachkommen – prächtige Leute, deren Motivation, für Bedürftige dazusein, nie nachlässt, die aber auch gelernt haben, die Realitäten nicht nur zu sehen, sondern sich auch auf sie einzustellen. Dass sie also fernab jeglicher Ideologie ihre Arbeit tun, versteht sich daher von selbst.

Wir wurden zunächst mit Schwester Jacoba, der Oberin, bekannt, die wir sofort als guten Geist der hiesigen Ursulinengemeinschaft erkannten und inzwischen hoch verehren. Rundgang durch ihr Reich. Sie erzählt viel, weil sie weiß, dass ihr zugehört wird: „In erster Linie sind wir Entbindungshaus, das wir auf privater Basis führen. Arbeit? Mein Gott, die nimmt kein Ende! Pro Monat verhelfen wir bis zu 150 Babys ans Licht der Welt, und so nebenbei gibt’s stets ein Dutzend Findlinge zu betreuen, Babys, die von ihren Müttern einfach ausgesetzt werden. Unser besonderes Problem sind die naturbedingt engen Becken der Frauen, so dass hier Kaiserschnitte an der Tagesordnung sind. Aber glauben Sie ja nicht, dass das die Frauen abschrecken würde Kinder zu bekommen – ganz im Gegenteil! – Sehen Sie sich diesen Winzling im Brutkasten an, das zarteste Pflänzchen seit langem, nicht mehr als eine Handvoll Leben. Wir werden mit Gottes Hilfe diesen Kleinen retten!“ Als wir genauer hinschauten, erschraken wir: Oberschenkel, nicht dicker als ein Zeigefinger und Ärmchen wie Bleistifte!

Schließlich bewunderten wir die Schwestern bei der Erfüllung ihrer Aufgaben – unbeschreiblich, mit wie viel Liebe und Zartgefühl hier vierundzwanzig Stunden täglich gearbeitet wird! Die Kraft hierzu erhalten die Frauen in ihrer schönen kleinen Hauskapelle, deren Tabernakel die österreichische Künstlerin Johanna Mara Seun gestaltete: Die ausgehenden Strahlen symbolisieren die Heilige Dreieinigkeit und fordern dazu auf, Ja zur Liebe Gottes zu sagen. „Ja zur Liebe Gottes“, meinte Schwester Jacoba, „um fähig zu sein, auch Ja zum Leben, so wie es ist, sagen zu können!“ Wir wussten, dass sie damit jene meinte, die sich ohne ideologische Brille den afrikanischen Problemen zuwenden, und nannte als Beispiel Father Kukertz, der acht Monate lang unter Schwarzen lebte und hierüber das vielbeachtete Buch „Creating Order“ schrieb.

„Leute, die uns aus politischen Gründen Probleme bescheren“, so die uns begleitende Schwester, „zeigen wir die Stirn. So streikten plötzlich unsere Putzfrauen, die von heute auf morgen 500 Rand auf die Hand verdienen wollten – 500 Rand für ungelernte Kräfte, stellen Sie sich das vor! Wir blieben hart und setzten uns durch. So ist das: Die Leute wollen für immer weniger Leistung immer mehr Geld, keiner will mehr schmutzige Arbeit verrichten, und schafft man irgendwelche Diplome, werden sie an die Wand gehängt und lässt prompt andere für sich arbeiten. Aber wem sage ich das …!“ Schwestern, die wissen, dass nur die Wahrheit frei macht!

Doch es gibt noch größere Sorgen, denn der Schwesternnachwuchs bleibt aus, eine schmerzvolle Tatsache, die auch von den nebenan stationierten „Schwestern vom Heiligen Kreuz“ – den „wortlosen Zeugen“ – beklagt wird. Deren Mutterhaus befindet sich in Menzingen (Kanton Zug). Dieser Orden arbeitet bereits seit Mitte 1883 in der Transkei, und wer sich ins Buch der Schwester L. M. McDonagh mit dem Titel „Wordless Witness“ hineinliest, bemerkt bald, es mit einer auch wissenschaftlich motivierten Autorin zu tun zu haben:

„Der missionarische Ruf (eine theologische Besprechung). Die Pionierzeit: Das Fleckchen Umtata im Distrikt zwischen dem Umtata- und Great Kei River gelegen (hatte seinerzeit nur 140 Häuser) wurde ab 1881 von den Briten unter Major Elliot okkupiert und von da ab von einem großen Stab zivilen Personals verwaltet (beherrscht). Alle Briten waren verrückte Sportler, Kricket wurde zur allwöchentlichen Institution, auch Picknickpartys gehörten zum sozialen Leben. Die Gründungsschwestern – inspiriert am 1. November 1883, dem All Saints Day – erwarben sechs Meilen außerhalb Umtates die Bedford-Farm, nachdem Abt Pfanner, Mariannhill, ihnen hierzu geraten hatte, um Gemüse und Molkereiprodukte für den Convent zu erzeugen. Den täglichen Weg hin und retour legten die Schwestern zu Fuß zurück. Belohnt wurde der aufopferungsvolle Fleiß durch einige errungene Preise auf landwirtschaftlichen Ausstellungen. Aber von Unglücken blieb die Farm damals nicht verschont: Katastrophale Dürren, Hagel-, Sturm- und Überschwemmungskatastrophen zerstörten wertvolle Ernten, doch die Missionary Province ließ sich nicht entmutigen: 1908 Gründung einer Station im Basutoland, es folgte Tauung 1912, die Bantule Mission 1916, Alexandra Township 1920, Windhoek 1922. Die elf Stationen umfassende Aliwal Diocese begann mit ihrer Arbeit 1923, und Caprivi/SWA startete 1946. Ab 1950 wurde der Orden mit einer sich verändernden Welt konfrontiert, 1954 weitete er sich nach Rhodesien aus und fasste schließlich auch in Mamelodi Township östlich von Pretoria Fuß.“ – Und heute? In Umtata hat der traditionsreiche Holy Cross Convent aufgehört zu bestehen, das Gebäude wurde jedoch restauriert und soll demnächst anderen Zwecken dienen.

Abends im Xhosa-Fernsehen: Ölverpesteter Golf, Demos in Soweto, agierender Mandela – unterbrochen durch einen Spot: „Haltet Südafrika sauber!“ Es klopft, und eine schüchterne Maid reicht uns Kerze und Streichhölzer: „Wahrscheinlich geht heute Nacht der Strom wieder weg!“

Am nächsten Morgen blies er heftig – der „Kapdoktor“, ein lebhafter Wind, der oft bis nach Umtata, 80 Kilometer von der stets umwehten Küste entfernt zu spüren ist. Seit jeher werden diesen Turbulenzen heilende Eigenschaften zugeschrieben, die allen – nicht nur Xhosas – zugute kommen.

Es ist Sonntag, so dass wir uns kaum eine Chance ausrechnen, auch das Innere des ab 1907 errichteten Rathauses zu Gesicht zu bekommen – ein schöner Sandsteinbau mit säulenbestückter Vorderfront und einem klotzigen Uhrturm. In der gepflegten Anlage zwei Mahnmale für die Gefallenen beider Weltkriege mit eingemeißelten Namen: van Tonder, Clerk, Marais, Nel, Burger, Smith – Hunderte! Außerdem stehen zwei Waffenveteranen im Park: „Grosvenor“-Kanonen, stammend vom Frachtschiff dieses Namens der Ostindischen Company, die dieses Schiff am 4. August 1782 an der Pondolandküste mit Schätzen aus Indien verloren hatte.

Sonntag in Südafrika, das heißt nicht notwendigerweise: kein Zutritt! Wir baten den schwarzen Caretaker, uns das Rathausinnere zu zeigen, was er prompt und mit viel Eifer auch tat, mehr noch: Wir konnten uns in dem heute menschenleeren Gebäude sogar unbegleitet bewegen und alles Sehenswerte frei in uns aufnehmen: die breiten, mit schmiedeeisernen Geländern versehenen Treppen, die Galerie mit den Bürgermeistern ab 1882 (der erste war T. R. Craister, der vorerst letzte ist E. R. S. Ngcobo), den Sitzungssaal mit erhöhtem Bürgermeisterstuhl, plastiküberzogenen Sesseln und einer kunstvoll geschriebenen Originalurkunde, mit der Kaiser Daliwongo Matanzima (der einstige Staatspräsident) seinen Wunsch äußerte, die Ratsmitglieder mögen dem Volke Glück und Wohlstand verschaffen. Vielleicht verdient hervorgehoben zu werden, dass vier der elf City Council Members „weiße Transkeier“ sind, auch der jetzige Town Clerk (der Verwaltungschef und höchste Beamte) ist ein Weißer, Mr J. Sacke, während das repräsentative Amt des Bürgermeisters von einem schwarzen Xhosa bekleidet wird.

Vor Beginn des sonntäglichen Gottesdienstes in der Kathedrale „All Saints“, deren beide englischen Türme typisch sind, lernten wir Father Michael kennen, der uns spontan nach KwaPayne einlud, ein Township mit lebendiger Kirchengemeinde, wie er meinte. Zuvor ein Blick ins Innere der Kathedrale: großartige Glas-in-Lot-Fenster, in Österreich geschnitzte Leidenswegbilder, Kanzel und Altar sowie die Krypta des Bischofs und ersten Apostolischen Vikars in Umtata – Emmanuel Hanisch, der sich von Franz Pfanner, dem Gründer Mariannhills nahe Durban, ebenso inspirieren ließ, wie dessen Nachfolger im Bischofsamt, Joseph Grueter. Hanisch war Deutscher, Grueter Schweizer. Als wir die Bekanntschaft mit Father Michael machten, wussten wir vom ersten Moment an, dass die von Pfanner ausgehende Inspiration noch immer lebendig ist. Bevor wir ins Auto stiegen, wunderten wir uns über den massiven, zwei Meter hohen Stacheldrahtzaun um Michaels Gemüsegarten. „Wissen Sie“, bedauerte er, „heutzutage ist nichts mehr vor Dieben sicher, und das Wegnehmen von Essbarem ist bei den Schwarzen ohnehin noch nie ein Delikt gewesen!“

KwaPayne ist ehemaliges weißes Farmgelände, das die südafrikanische Regierung aufgekauft und der Transkei übergeben hat. Heute leben hier in teils recht guten, teils auch miserablen Häusern schätzungsweise 200.000 Menschen – eine typische Township-Gegend, doch Father Michael will die Bezeichnung „Slum“ keinesfalls gelten lassen, aus guten Gründen nicht, denn er kennt Afrika seit fast fünfunddreißig Jahren. Wir machten vor einer neuen Kirche Halt, in der bereits die kleine Gemeinde Platz genommen hatte und mehrstimmig ihre schönen Lieder sang: „Yesu sikho thin‘ abakho“ und „Leang´ elithsa Lighumite“. Das Innere des Kirchenraumes ist schlicht: Das kleine Messingkreuz steht auf einem Mauersims, drei schmale, mit rotem Glas versehene Fenster ersetzen das Ewige Licht, und an den Seitenwänden sind Plastiken angebracht, die der schweizer Künstler Ottmar von Arx (Kanton Solothurn) schuf: „Kinder trinken an einer Quelle“, „Flucht aus Ägypten“ sowie „Hunger“. Als die Gemeinde ihre von Andreas, Lorenz, Augustine und Bendict übersetzten Lieder gesungen hatte, predigte Father Michael in fließendem Xhosa – frei und einfühlsam, und am Ende dieses eindrucksvollen Gottesdienstes reichten wir uns alle die Hände, d. s. Gesten, die in Erinnerung bleiben.

Michael ließ es sich nicht nehmen, uns persönlich den Stolz der Transkei zu zeigen, die Universität etwa fünf Kilometer außerhalb Umtatas, ein Komplex der modernen und teuren Superlative, der unentwegt interessierte Besucher auch aus dem Ausland anzieht. Die Gründung der allgemein „Unitra“ genannten alma mater erfolgte 1976 zunächst als Zweig der Fort Hare University, und nachdem das Land unabhängig geworden war, zog die Uni im Januar 1977 nach. Die „Unitra“, die heute annähernd 4.000 Studierenden Platz bietet, nimmt mit Recht für sich in Anspruch, eine offene Universität zu sein, zumal sich hier zahlreiche junge Leute und Lektoren aus allen Teilen der Welt eingeschrieben beziehungsweise verpflichtet haben. Auch wir spürten auf unseren weiten Rundgängen die kosmopolitische Atmosphäre, die hier eine Selbstverständlichkeit zu sein scheint. Der Jahresetat in Höhe von rund 150 Millionen Rand wird fast ausschließlich von Südafrika gedeckt, da auch hier die relativ niedrigen Studiengebühren nur zu einem kleinen Teil die tatsächlichen Kosten decken. Erstaunt hat uns, dass im Lesesaal der Bibliothek sogar am heutigen Sonntag studiert wurde – ein recht ungewöhnlicher Anblick.

Erzürnt hat uns, dass die Parole zu lesen war: „Multi-racial education!“, als ob dies nicht schon seit Jahren zumindest hier in der Transkei zum Alltag gehören würde, auch die anderen Universitäten sind längst für alle offen. Als diese Provokation an die Wände geschmiert wurde, dürften jene Aktivisten noch nicht gewusst haben, was wenig später der wackeren PAC-Jugend in den Sinn kommen sollte: „Wir fordern alle (schwarzen) Befreiungsbewegungen auf, sich gegen die Öffnung der Schulen für alle Rassen zu stellen, denn den (schwarzen) Kindern könnte in den Sinn kommen, als sei Azania schon befreit!“

„The Bunga“, das Parlament der Transkei, ist ein würdiger blendend weißer Gebäudekomplex, in welchem einst der „Chief Magistrate of the Transkeian Territories“ residierte, die Grundsteinlegung erfolgte am 30. April 1927. An der Vorderfront dominieren dicke Säulen, schöne steinerne Balkone und hohe Fenster, über dem Haupteingang steht eine imposante Kuppel. Die mit teurem Marmor ausgelegte Eingangshalle wird vom Staatswappen mit der Inschrift beherrscht: „Imbumba Yamanyama“, was soviel wie „Einigkeit macht stark“ bedeutet, symbolisiert durch zwei Geparden, die das eigentliche Wappen mit Kuh (Landwirtschaft), Rad (Industrie) und Protea (Natur) stützen. Der große Sitzungssaal strahlt – im Gegensatz zu den neu errichteten Parlamenten der übrigen Homelands – Gediegenheit, Würde und Historie aus. Am Ende dieses Besuches wurde uns das in britisch geprägten Parlamenten obligatorische Mace gezeigt, dessen neun lose Elfenbeinringe ebenso viele Regionen der Transkei repräsentieren. Und schließlich durften wir uns noch unter dem 28. Januar 1991 im Gästebuch des Hohen Hauses verewigen, was eigentlich kaum der Erwähnung wert wäre, wenn sich der Besucher vor uns nicht schon am 31. Oktober 1989 (also vor fast anderthalb Jahren) eingetragen hätte.

Nachrichten, die uns betroffen machten: Dr. Reiner, unser alter Freund in Durban, ist erst 61-jährig verstorben, er war Mariannhiller Arzt und deshalb bei den hiesigen Ursulinenschwestern bestens bekannt. Verheerende Überschwemmungen, schwere Schäden, zirka 100 Tote und Vermisste in Südafrika. Besichtigung des Transkeier Rundfunks wegen eines blutigen Putschversuches in der Ciskei zurzeit nicht möglich – eine besonders schlechte Nachricht, stand die Ciskei doch auf unserem Programm!

Sozusagen ein Leckerbissen für Besucher Umtatas ist das kleine Nationalmuseum, das die Trachten der Hauptstämme zeigt: Umkwetha, Tembu, Fingo, Banvana, Mpondomise und andere. Interessant, dass Witchdoktoren nicht immer Männer sein müssen, denn zu sehen ist eine Tembu-Frau (Puppe) in Lebensgröße, die alle Attribute eines Zauberdoktors an sich trägt. Bezeichnend auch ein junges Brautpaar, dessen perlenbestickte Festkleidung absolut identisch ist, der einzige Unterschied: den Geldbeutel trägt der Bräutigam an seinem Gürtel – wohlweislich! Und schließlich beeindrucken präparierte Pinguine, Steppen-Bussarde, Mäusevögel, Eulen, Kraniche und der stolze Sekretär, aber auch Fotos, die Einblicke in die Anfangszeiten Umtatas gewähren: Das älteste Bild stammt aus dem Jahre 1895 und zeigt die ersten festen Hütten, ein weiteres wurde 1904 während der Grundsteinlegung der St. John’s Cathedral aufgenommen. Der königliche Besuch aus England (Königsmutter und Prinz George) wurde 1947 fotografiert, fast 50.000 Menschen jubelten. Auffallend ein ebenfalls im Fotoraum ausgehängtes Plakat, das den Präsidenten beziehungsweise König des Landes zeigt: Paramount Chief T. N. Ndawase sowie H. B. Holomisa an der Spitze des Military Council – ein wahres Kindergesicht. Ist es nur ein Lapsus, dass es hier keinen einzigen Hinweis auf die wahrhaft historischen Leistungen der christlichen Orden gibt? Wohl nicht, denn die politische Transkei ist marxistisch!

Interessant und aufschlussreich: die hiesige Nationalbibliothek mit Werken wie „Imperialer Sonnenuntergang“ (J. Lunt), „Holy Russia“ (F. McLean), „The Evolution of Hitler’s Germany“ (H. v. Maltitz), „The Battle of Hamburg – Alliierte Bombenangriffe gegen eine deutsche Stadt 1943“ (M. Middlebrook). Aber auch für Praktiker ist etwas dabei: „Farming & Manufactoring“, „Qualitätskontrolle“, „UN-Jahrbücher“ etc. Und wer heute die (schwarze) „City Press“ las, stieß auf die Balkenüberschrift: „Ist Saddam ein Märtyrer oder Verrückter? Fazit: Weder das eine noch das andere, eher wahrscheinlich ein Gefangener seiner unrealistischen Ideen.“

„Ikhwezi Lukosa, dort müssen Sie hin, sonst waren Sie nicht in Umtata!“, mahnten uns die Schwestern allen Ernstes. Als wir dieses namhafte, von den „Missionsschwestern des Kostbaren Blutes“ und der Regierung der Transkei finanzierte Rehabilitationszentrum zusammen mit der erst 20-jährigen Österreicherin Ursula durchstreiften und eine Produktions- und Ausbildungsstätte nach der anderen zu Gesicht bekamen, war uns schlagartig klar, dass wir in der Tat eine der imposantesten, zugleich aber auch erregendsten Besuchsmöglichkeiten verpasst hätten, wären wir nicht hierher gekommen. „Morgenstern“, so die Übersetzung, wurde im April 1964 durch McGeough seiner Bestimmung übergeben, wobei dem Aachener Geistlichen P. Koppelberg in einer Urkunde besonderer Dank ausgesprochen wurde, der seinerzeit die stolze Summe von 180.000 Rand (damals rund 1 Millionen DM) aufbrachte; als weitere Gönner werden die Regierung von Südafrika (4.000 Rand) und Chamber of Mines/Südafrika (9.000 Rand) genannt.

Wir besichtigten die Schneiderei unter Führung von Bruder Erich aus der Schweiz, ferner die Pottery (einige hier hergestellte Stücke waren bereits auf überseeischen Ausstellungen zu sehen), die Schusterei, Strickerei, Ställe, Aufenthaltsräume, Unterkünfte und nicht zuletzt die Musikwerkstatt des etwas seltsamen Bruders Kurt, der in die Transkei ein xylophonartiges Holzinstrument aus Simbabwe einführte – die Marimba – und es jetzt serienweise hauptsächlich für Kirchen bauen lässt. Tief unter die Haut geht hier jedem Besucher die geradezu fröhliche Stimmung der gut 300 körperlich (nicht geistig) stark behinderten Kinder zwischen sechs und dreizehn Jahren: Die Jungs spielen trotz ihrer geschienten Beine und plumpen Krücken begeistert Fußball, und die Mädchen vergnügen sich beim Schaukeln und Singen. Und dennoch: Der Anblick dieser Kinder bedrückt, wenngleich es ihnen an nichts mangelt. Ursula: „Personal gibt’s hier im Überfluss“, also wohl auch finanzielle Mittel.

Unseren letzten Abend verbrachten wir im Kreise der Schwestern, für die es offensichtlich eine Freude war, für uns ein noch verschlossenes Weihnachtspäckchen aus der fernen Heimat zu öffnen: Schweizer Leckerli in Umtata! Natürlich wurde viel erzählt, auch einiges frei von der Leber herunter, so über den Brauch, dass Xhosa-Frauen bei Zwillingsgeburten zwei Bäume pflanzen, stirbt ein Baum, stirbt auch ein Zwillingskind – zwangsläufig, sagt man. Stirbt eines der Zwillingskinder, muss der andere Teil symbolisch ebenfalls sterben und mit ins Grab steigen. Früher kannte man diese Symbolik nicht, und das bedeutete tatsächlich den Tod des anderen. Seltsam auch der Brauch, dass viele Frauen, die bei den Schwestern ihre Kinder zur Welt bringen, darauf bestehen, die Nabelschnur, den Nabelstummel und die Nachgeburt mit nach Hause nehmen zu dürfen, weil alles zusammen gekocht und schließlich zerrieben wird. Leider konnten (oder wollten) uns die Schwestern nicht verraten, was mit dem „Mehl“ dann geschieht. Eine weitere, kaum nachvollziehbare Geschichte: Eine schwarze Schwester, die bereits seit vielen Jahren dem Orden angehörte und längst ihr Keuschheitsgelübde abgelegt hatte, verspürte plötzlich das Bedürfnis auf Heimaturlaub gehen zu müssen, „um zu heiraten, weil es für sie sonst zu spät sein könnte“. Das Verheiratetsein und Kinderbekommen liegt, das hörten wir hier nicht zum ersten Mal, so tief in der Gedankenwelt schwarzer Frauen, dass dies nicht einmal ein klösterliches Gelübde auf Dauer verhindern könne, es soll jedoch rühmliche Ausnahmen geben.

Dem „Kapdoktor“ entgegen! Den „Transtate“ (III. Klasse, Bahnbus) bestiegen wir zusammen mit ausschließlich schwarzen Reisenden morgens sieben Uhr. Meist handelte es sich um offensichtlich mittellose jüngere und ältere Leute, die ihre Tickets aufgrund eines regierungsamtlichen Papiers zum Null-Tarif erhielten. Ziel ihrer Reise nach East London: ein Krankenhaus, das jeden schwarzen Patienten für umgerechnet kaum zwei Mark behandelt, und zwar ungeachtet der tatsächlichen Kosten, die einige tausend oder gar zehntausend Rand betragen können.

Angenehme Fahrt durch die westliche Transkei mit den gewohnten Bildern: sehr zersiedelte, meist kahle und mancherorts stark erodierte Landschaften (es fehlt der Wald), Ziegen und Kühe auf grünen Weiden, kaum Mais- und sonstige Felder, oft hässliche „Autofriedhöfe“ mitten in der Natur, gelb blühende Bäume, sehr schöne meterhohe Aloen. Schließlich querten wir den übervollen Bashree River und erreichten das nahe der Durchgangsstraße liegende UNITRA-Technikon, eigentlich nicht der Erwähnung wert, hätte es hier nicht einen brenzligen Zwischenfall gegeben: Als ein halbes Dutzend offensichtlich betrunkener Jugendlicher uns einzige Bleichgesichter im Bus sitzend entdeckte, kamen sie laut grölend und unmissverständlich gestikulierend auf uns zu: erschießen, erschlagen, halsabschneiden, erwürgen – und gemeint waren wir! Nicht nur wir fühlten uns unwohl, sondern auch die übrigen Reisenden wurden unruhig und bedeuteten dem Fahrer, er solle doch endlich weiterfahren! Er tat’s, und hinter uns ein wütender Mob! – Gegen 10.30 Uhr querten wir den Grenzfluss beziehungsweise die Kei River Bridge nach Südafrika, ohne dass eine der beiden Seiten ein Visum sehen wollte. Über Komga ging es dann weiter bis East London, eine relativ kleine Hafenstadt, die der „Kapdoktor“ am heutigen 29. Januar 1991 besonders fest im Griff hatte.

Vom Bahnhof wurden wir per Pkw von Frau Skriver abgeholt, einer kraftvollen ehemaligen Kunst-, Musik- und Religionslehrerin, deren geistige Interessen außerordentlich weit über das Übliche hinausgehen, sie ist zudem „leidenschaftliche“ Dresdnerin und liebt anstrengende Konversationen. Ihr Mann, der sich schon vor etlichen Jahren aus dem geistlichen Amte herausgewunden hatte, Homöopathie studierte und hierüber promovierte, gehört ebenfalls einer intellektuellen Kategorie an, die sich fernab gängiger Denk- und Handlungsweisen „verselbständigt“ hat. Die Skrivers – seit 1965 in Südafrika – bewohnen im grünen Stadtteil Bunkershill ein schönes Haus. Sie waren faszinierende Gastgeber, die sich unentwegt bemühten, uns nicht nur einen angenehmen, sondern auch höchst informativen Aufenthalt in East London zu gestalten. Die Verbindung hält bis heute (2011).

Wir befuhren die an der Küste entlangführende „Esplanade“, passierten teure Hotels, das Deutsche Siedlerehrenmal, und schließlich ging es bergan Richtung Bunkershill. „So schön diese Hügel vor uns auch aussehen“, so Frau Skriver skeptisch, „so gefährlich geht’s hier manchmal zu. Unterhalb der Wohnstraße gibt es ein paar Höhlen, die immer wieder von schwarzen Räuberbanden okkupiert werden. Überfälle auf harmlose Spaziergänger, ob am Strand oder anderswo, ich warne Sie! Selbst Leute mit Hunden wurden schon brutal zusammengeschlagen und bis auf die Haut ausgeraubt. Polizei? Natürlich räumt sie sporadisch die Höhlen aus, dann haben wir eine gewisse Zeit Ruhe, aber diese Verbrecher wachsen wie die Pilze immer wieder nach. Sehen Sie sich nur um: Kein Haus mehr, das nicht hoch ummauert wäre! Wir gehören zu den letzten, die sich noch nicht eingemauert haben – wegen unserer wunderschönen Hibiskushecke, siebzig Jahre alt!“ Heute leben die Skrivers ummauert in der Nähe von Kapstadt.

Beim guten Tee hörten wir die ersten Storys: „Unsere Laticia – eine Xhosa-Frau – haben wir schon zwölf Jahre, wir mögen sie, sie mag uns. Aber glauben Sie ja nicht, dass sie sich inzwischen ‚weiß‘ verhält oder gar ‚weiß‘ denkt! Sie müssen wissen: Diese Gegend hier ist die Hochburg der Schwarzen Magie, fest gefügt, unausrottbar. Laticia fiel eines Tages in unseren Swimming-pool – als Nichtschwimmerin – und schwört beim Leben ihrer vielen unehelichen Kinder, dass es Witchkraft war, die sie ins Wasser warf, zumal es diese seltsamen Vorfälle auch in der Nachbarschaft schon des Öfteren gegeben hat. Sie ahnen ja nicht, wie selbstverständlich die Schwarzen hier ihren Göttern (Ahnen?) noch Tieropfer darbringen, welch große Rolle bei diesen Menschen noch Blutrituale spielen. Auch der Reinkarnationsglaube ist nicht etwa nur Glaube, nein, man weiß, dass jedes Lebewesen – in welcher Form auch immer – wiedergeboren wird! Übrigens vermag sogar ich diesen ‚Glauben‘ nachzuvollziehen, bin mir absolut sicher, dass ich mittels eines sehr konkreten Traumes an mein Vorleben in Südamerika erinnert wurde, ja ich weiß sogar, aus welchen Gründen und auf welche Weise ich seinerzeit mein Leben verlor …!“ Sie erzählte weiter, und wir spürten, es hier mit einem höchst ungewöhnlichen Phänomen zu tun zu haben. Ihrer Bitte, keine weiteren Einzelheiten zu nennen (die wir kennen), entsprechen wir selbstverständlich.

Einen tiefen Eindruck auf unsere Gastgeber hinterließ deren kürzlicher Deutschlandbesuch. „Hierzu ließe sich fast ein Buch schreiben“, meinten sie, „deshalb nur Stichworte: Unsere Gesprächsthemen drüben haben eine grundsätzliche Veränderung erfahren, denn seit 1965 war das Hauptthema ‚Südafrika und Apartheid‘. Diesmal hat sich kein Mensch mehr dafür interessiert, es war ausgewechselt gegen das aktuelle Thema ‚Fall der Berliner Mauer und Wiedervereinigung‘. Interessant, dass die in Deutschland nun entstandenen Probleme im Zuge der Neubegegnung mit ehemaligen Ostblockbewohnern fast deckungsgleich mit unseren sind, und so fühlen wir uns zum ersten Mal seit fünfundzwanzig Jahren in vielen Punkten verstanden – vor allem zu Fragen der unterschiedlichen Mentalitäten, der anderen Kulturen!“

Geradezu in Rage kamen unsere Gastgeber beim Stichwort „Golf“: „Die sicherste und absolut stumpfsinnigste Alternative, die praktisch zwangsläufig zum Blutvergießen führt, lautet: Entweder tust du, was ich befehle oder ich zerstöre dich! Frieden, das muss aber doch das Ergebnis von Phantasie sein, die dem Gegner (und sich selbst) mehr Gewinn als Verlust bringt, sofern er auf eine gewaltsame Lösung verzichtet. Uns bedrückt sehr, dass die Quintessenz westlicher Demokratiesysteme eben doch darin besteht, dass ein paar Menschen über Völker, Kontinente und die ganze Erde entscheiden können, ohne dass jemand die Völker befragen würde – jeden Einzelnen! Diese Demokratien arbeiten mit raffinierten Massenpsychose-Tricks, die den Wähler denken lassen sollen, sie hätten optimal mitentschieden!“

Gedanken, die weißgott nicht aus der Hüfte heraus gesprochen wurden, über die sich das Nachdenken ganz sicher lohnt. Sind die Skrivers bereits zu vergeistigt, zu weit weg vom sogenannten richtigen Leben? Alles, nur das nicht, denn selten haben wir uns über Klein-Erna-Witze und lockere Sachsengeschichten köstlicher amüsiert als hier.

Spät abends war es endlich soweit, dass via Fernsehen über das „historische“ Treffen der beiden großen politischen Gegner – Buthelezi und Mandela – berichtet wurde, ein am 29. Januar 1991 in Durban stattgefundenes Ereignis, dem mittlerweile nicht nur Südafrika, sondern die ganze Welt entgegengefieberte hatte. Auch die deutsche Botschaft in Pretoria setzte sich bekanntlich vehement für dieses spektakuläre Meeting zwischen dem Zulu und Xhosa ein, hoffend, dass nun endlich der große Frieden zwischen diesen beiden schwarzen Völkern zustande kommen möge.

In seiner Eröffnungsansprache betonte Buthelezi, dass beide Parteien – ANC und Inkatha – auch zukünftig in der südafrikanischen Politik eine wichtige Rolle spielen werden, wobei die Betonung auf „beide“ lag, denn bekanntlich unterlässt der ANC nichts, die IFP (Inkatha-Freiheits-Partei) zu eliminieren. „Wir müssen gemeinsam ans Werk gehen, um eine neue Verfassung zu entwickeln sowie eine neue Regierung, die dies für unsere Menschen bewerkstelligt. Was wir vom ANC verlangen, ist nicht mehr und nicht weniger eine unzweideutige Erklärung, dass Inkatha eine gesetzliche politische Organisation ist, die als eigenständiger Partner am Verhandlungstisch ihren Platz hat!“ Einer Übergangsregierung sowie einer sogenannten Verfassunggebenden Versammlung erteilte Buthelezi abermals eine klare Absage. – Mandela bedankte sich bei Buthelezi und der gesamten Inkatha-Führerschaft für deren Einsatz zur Freilassung von ANC-Verurteilten (er selbst nannte sich in diesem Zusammenhang jedoch nicht beim Namen). „Aber ich weiß“, so Mandela, „dass dieser Dank etwas zu spät kommt!“

„Mit dem ausdrücklichen Einverständnis von Prinz Buthelezi“, so der ANC-Vize vor den Kameras, „darf ich Ihnen unsere gemeinsame Erklärung verlesen, die wir soeben beschlossen haben!“ Diese Erklärung, so gut sie sich auch anhören mag (Übersee-TVs waren dabei), bewirkte bis auf Weiteres jedoch nichts Substantielles, denn tatsächlich ging in den Unruhegebieten das grausame Morden zwischen ANC- und Inkathaanhängern teilweise sogar noch verstärkt weiter, so dass gegen Ende März 1991 ein weiteres Treffen zwischen Buthelezi und Mandela stattfinden musste. Hatte nicht die ganze Welt daran geglaubt (sich selbst eingeredet), dass ein öffentlicher Händedruck dieser beiden Kontrahenten genügen würde, die schon zweihundert Jahre alte Fehde zwischen Zulus und Xhosas zu beenden? Wer dies von Anfang an mit größter Skepsis gesehen hatte, waren die Südafrikaner, aber wer hat ihnen schon zugehört!?

Die „Friedenserklärung“ vom 29. Januar 1991 hat auszugsweise folgenden Wortlaut: „Wir rufen die Mitglieder des ANC, der IFP und verbündete Organisationen auf, alle Angriffe gegeneinander mit sofortiger Wirkung einzustellen und fordern, die Suche nach Frieden zu verstärken, von Verleumdungen bei der Verfolgung von Strategien und Programmen abzulassen und niemanden unter Druck zu setzen oder einzuschüchtern (die Intimidasie also aufzugeben). Gemeinsame Gremien sollen genutzt werden, alle Verletzungen dieses Abkommens zu überwachen und gegebenenfalls geeignete Schritte zu unternehmen!“ Darüber hinaus wurde vereinbart, dass beide – Buthelezi und Mandela – die von Gewalt heimgesuchten Gebiete gemeinsam besuchen werden. Doch dieses Vorhaben – sofern es je realisiert werden sollte – dürfte im Ergebnis genauso scheitern, wie das seinerzeitige öffentliche Friedensbekenntnis des Zulu- und Xhosa-Königs. Das gegenseitige Abschlachten ging also unvermindert weiter, und bald sprach niemand mehr davon, dass der ANC und die IFP ihre Kriegsbeile ja eigentlich niedergelegt hatten.

East London, eine Hafenstadt – klein, aber sehr besuchenswert. Trotz irritierendem „Kapdoktor“ machten wir uns auf, EL als friedliche Besucher zu erobern. – Das Herz East Londons ist – neben dem Hafen am Buffalo River – die Nord-Süd-verlaufende Oxford Street, ein geschichtsträchtiger Verkehrsweg, der schon um 1860 diesen Namen trug. Die älteste Jahreszahl wird mit 1686 angegeben, als an der hiesigen Küste ein Schiffswrack gefunden wurde, doch die Mündung des Buffalo Rivers, die für das Entstehen East Londons von entscheidender Bedeutung war, erhielt erst um 1835 historische Bedeutung, als Colonel Harry Smith hier die Möglichkeit für weitere Landeroberungen erkundete. An der Flussmündung ließen sich zunächst nur ein paar Händler nieder, deren primitive Hütten jedoch bald wieder verschwanden. Es folgte wenig später die Errichtung des ersten festen Bauwerks – das Fort Buffalo –, der Hafen nahm Gestalt an, und schließlich erhielt EL 1876 einen Bahnanschluss.

Wir begannen unsere Erkundungen am nördlichen Ende der Oxford Street beziehungsweise am dort gelegenen Guild-Theater, einem modernen, von gepflegten Anlagen umgebenen Zweckbau. Zurzeit unseres Besuches wurde das Ballett „Camille“ aufgeführt, das nach der großartigen „La Traviata“-Musik (Verdi) getanzt wird. Oper wurde zum Ballett umfunktioniert, eine Meisterleistung von Veronica Paeper. Nicht nur wir stutzen, denn Großbritannien denkt offensichtlich jetzt nicht mehr daran, dem von der UNO verhängten sogenannten Kulturboykott gegen Südafrika zu entsprechen, während Deutschland es bekanntlich noch immer für seine Internationalistenpflicht hält, das mit Südafrika geschlossene Kulturabkommen weiterhin suspendiert zu halten.

Unweit dieses Theaters befindet sich das 1931 gegründete Nationalmuseum mit einer kaum zu verkraftenden Fülle interessanter Exponate, so dass hier nur die herausragenden Stücke erwähnt werden können: Hamerkop-Hai mit Augen an seinen äußeren Flossenenden. Riesiger Manta, ein Rochen, 1948 im Hafen von EL gefangen, 1.000 Kilogramm schwer und fast fünfeinhalb Meter im Durchmesser. Gaper-Muschel, 230 Kilogramm wiegend. Ein missing link – der weltberühmte Coelacanth, eine primitive Fischart, die man seit siebzig Millionen Jahren ausgestorben glaubte. Der erste latimeviachalumnae (so die lateinische Bezeichnung) wurde 1939 nahe EL aus dem Meer gefischt, eine Spezies, die 300 Millionen Jahre alt ist und noch immer existiert. 1987 filmte Professor H. Fricke nahe der Komoren einen lebenden Coelacanth. Dodo mit dem vermutlich einzigen, existierenden Ei dieses lustigen Vogels; der Dodo ist längst ausgestorben. Vollständiges Skelett eines ebenfalls ausgestorbenen Karoo-Reptils.

Anthropologisches und Kulturhistorisches: Basutu-Witchdoktoren (Frauen) tanzen; Bale Girls, mit weißer Asche bemalt und sich hinter Bommelmasken versteckend, Volkstrachten und Gerätschaften der Chosas, Pondos, Bhacas, Chopis, Buschmänner, Lovedis, Xesibes, Swasis etc. Sehr schön dargestellt: ein Xhosa-Kraal mit Pfeife rauchenden Frauen, „brennenden“ Feuern, Hühnern, Mörsern, Reibsteinen, Wohnhütten, arbeitenden Männern und spielenden Kindern.

Einen guten Einblick in die Viktorianische Zeit der 1890er Jahre bieten mehrere Räume mit zahlreichen Möbelstücken, Lampen, Bildern, Musikinstrumenten, Hochrädern (1877 aus England eingeführt), Porzellankunstwerken, Puppen und so weiter. Für uns besonders interessant war der separate Raum „German Settlers“: Feldarbeit, Schmiede, Kinderzimmer, Uhr, Kutschen, ein „Trudlwagen“. Ölbild: „Die Landung der deutschen Legion“, die mit der „Vulkan“ kam, an Bord die berühmt gewordenen Herren von Stutterheim (Baron) und von Hacke (Generalleutnant).

Und immer wieder interessant: die Geschichte der Entdeckung Afrikas. Um 600 v. Chr. hatte Pharao Necho den Befehl zur Umseglung Libyens (Afrikas) gegeben. Diese Reise sollte drei Jahre dauern, auf der notiert wurde, dass eines Tages „die Sonne zur Mittagszeit auf der rechten Seite“ (im Norden) stand, Beweis dafür, dass sich die Expedition auf der Südhalbkugel befand. Es folgten Diago Diaz (1486) und zwei Jahre später Bartolomeus Diaz sowie weitere portugiesische Schiffe, deren Mannschaften vom Congo River (1488) bis Moçambique Island (1488) christliche Steinkreuze errichteten. – Faszinierend die verschiedenen Schiffsmodelle, darunter jenes der 1868 gebauten „SS Bismarck“, die als erstes Dampfschiff EL anlief, bevor sie 1873 vor Madagaskar zum Wrack wurde, doch es sind Originalreste zu sehen: die Glocke, ein Fuchsschwanz, ein Kerzenständer und eine Sitzbank. Unsere zwei Tage dauernde Exkursion ging weiter: Besuch des in einem hervorragend restaurierten Gebäude untergebrachten Technikons, dessen Grundstein 1927 von D. F. Malan (Erziehungsminister) gelegt wurde. Hier studieren seit Jahr und Tag alle Hautfarben friedlich zusammen, werden nicht diskriminiert. Jeder zahlt beispielsweise für einen praktischen Computer-Kurs 950 Rand, für „Clothing Produktion“ 1.050 Rand und für das drei Jahre dauernde Studium „Art an Design“ 13.600 Rand (das sind etwa 8.500 DM). Kommt der Student/die Studentin von auswärts und möchte ein Technikon-eigenes Zimmer mit voller Kost, Wäscheservice etc. bewohnen, zahlt er/sie 2.950 Rand pro Jahr, das sind knapp 5 DM pro Tag. Die Atmosphäre nicht nur eines derartigen Komplexes sollten sich die Kritiker des südafrikanischen Schulsystems einmal mit möglichst viel Sinn für Wahrheit und Objektivität unter die Haut gehen lassen! „Spiegel“ wo bist du?

Auch hier Mahnmale zum Gedenken an die Weltkriegstoten: van Wyk, Andrew, Owen, Isenberg – die Namen von rund 500 Gefallenen, die in Ägypten, Flandern, Frankreich, Griechenland und Palästina ihr Leben ließen – für was?

Ein historisches Juwel der Stadt ist das Ann Bryant House, eine 1905 im spätviktorianischen Stil errichtete Villa, seinerzeitige Kosten 3.000 Pfund, eine stolze Summe. Als die letzte Besitzerin, Ann Bryant, 1946 starb, wurde ihr Testament vollzogen: Die Stadt East London erhielt das Haus unter der Auflage vermacht, es ausschließlich für Kunstausstellungen zur Verfügung zu stellen. Auch hier unter einem Dach die sogenannte moderne Kunst, zum Beispiel mit „Stadtgesicht“ (L. Scully) und „Together“ (M. Quin, Bronzeplastik). Sehr ansprechend ein Transkei-Motiv: das edle Gesicht einer Xhosa-Frau (T. Stern) oder „Ochsen an der Tränke mit Jungs“ (N. Oesmond). Erstaunlich, es hier zu finden: das Original von Käthe Kollwitz „Bauernkrieg“ beziehungsweise die sehr eindrucksvolle Darstellung einer von Kriegern umgebenen fallenden Frau (das Innere der Kollwitz muss arg zerrüttet gewesen sein). Nicht zu übersehen ist ein Werk aus der Schule von Andrea del Sartos: „Holy Family and S. John’s“, Florenz um 1500, eine Leihgabe aus Italien – trotz UNO-Kulturboykott!