Goldene Buddhas und Tasmanische Teufel. Thailand – Indien – Ceylon – Australien – Japan E-Book

Harald Stöber

6,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Engelsdorfer Verlag

- Kategorie: Lebensstil

- Sprache: Deutsch

Das Leben ist ein Abenteuer und eine Herausforderung zugleich – wage und nehme an! Diese frei nach Mutter Teresa benannte Maxime war jener Leitfaden, an dem sich unser Autor orientiert hat. Er bereiste das alte Siam von Bangkok aus auch jenseits ausgetretener Touristenpfade via »Brücke am Kwai« bis hoch zum Doi Inthanon. Er bestaunte goldene Buddhastatuen, kroch durch Khmer-Ruinen und wurde von den Schönheiten Nordthailands beinahe verzaubert. – Zwischen Bombay und Colombo erlebte er die mystische Faszination uralter Hindutempel, jüdische Historie in Kerala und das spektakuläre Cape Comorin. Auf Ceylon [Sri Lanka] stand er geistig vertieft vor althistorischen Stupas, besuchte nahe Madras das Aussteigerparadies Auroville und die Jesuiten-Universität in Poona, wo noch immer verwirrte Zivilisationsmüde auf ihre »Gottheit Baghwan« warten. – Schließlich ging’s kreuz und quer durch Tasmanien, wo Urwald und »Hundeteufel« zur Insel gehören, um nach endlos scheinenden Bahn- und Buskilometern im australischen Perth anzukommen. – Japan, diesmal von Honshu bis hinunter nach Okinawa bereist, fasziniert immer: Bambuswälder, Burgen, Vulkane und Ryukyu-Tänze trugen dazu bei, das »Land des Sonneursprungs« in bester Erinnerung zu behalten. – Dieser vielschichtige Reise-Report macht neugierig und wird dazu beitragen, selbst auf Tour zu gehen, um Abenteuer und Herausforderungen »live« zu erleben.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 519

Veröffentlichungsjahr: 2013

Ähnliche

Harald Stöber

Goldene Buddhas und Tasmanische Teufel

Thailand – Indien – Ceylon – Australien – Japan

Bibliografische Information durch die Deutsche Nationalbibliothek:

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Copyright (2010) Engelsdorfer Verlag

Alle Rechte beim Autor

Titelfoto:

Ryukyu – Tänzerin in Shuri auf Okinawa

Coverrückseite:

Eine von thailändischen Tempeltänzerinnen flankierte japanische

Reisegruppe

www.engelsdorfer-verlag.de

eISBN: 978-3-86268-790-9

Das Leben ist ein

Abenteuer – wage es!

Das Leben ist eine

Herausforderung –

nehme sie an!

Mother Teresa

in Indien (†)

Gewidmet all jenen, die uns wohlgesonnen sind.

Inhaltsverzeichnis

Teil I

Durch das alte Siam

1. Kapitel

Einleitung

Bangkok – »Stadt der Engel«

Nakhon Pathom – Chedi über Buddhas Asche

Kanchanaburi – »Brücke am Kwai«

Ayutthaya – Wo 33 Könige regierten

2. Kapitel

Sara Buri – Buddhas riesige Fußspur

Lop Buri – Khmer-City, das war einmal

Phitsanuloke – Glänzender Gold-Buddha

Sukhuthai – Die »Wiege Thailands«

3. Kapitel

Lampoon – Das Zentrum des Mon-Fürstentums

Chiang Mai – Im Geiste des Muang Ma

Mae-Klang-Fälle – Natur für Herz und Seele

Zum Doi Inthanon – Eis im Tropenwald

4. Kapitel

Nach Phi Mai – Ersatz für Ankor Wat

Raj Buri und Kubua – Von Neu nach Alt

Petchaburi – Kao Wang beherrscht die Stadt

Rückreise – Weihnachten vor der Tür

Teil II

Zwischen Bombay und Colombo

1. Kapitel

Einleitung

Andheri und Mega-Bombay

Von Goa über Hubli nach Hassan

Vier historische Berühmtheiten

Hindugötter, Gott Jahwe und Cape Comorin

2. Kapitel

Von Colombo bis ins Herz Ceylons

Anuradhapura – Hauptstadt des Singhalesenreiches

Talaimannar – Fischernest und Hafen

3. Kapitel

Weite Wege via Madurai bis Tanjavur

»Frankreich in Indien« und Mahabalipuram

4. Kapitel

Mega-Madras und Pracht-Hyderabad

Poona für Katholiken und Verwirrte

Bombay und Rückreise

Teil III

Australien und Japan

1. Kapitel

Reiseüberblick und Victoria

Tasmanien – Erz und Urwald

Südaustralien – Bier und Bratwurst

Westaustralien – Gold und Meteorit

2. Kapitel

Land des Sonnenursprungs

Fukuoka bis Matsuyama

Beppu bis Okinawa

Teil IDurch das alte Siam

1. Kapitel

Einleitung

Diejenigen Leser, die sich meinen zweiteiligen Erlebnis-Reisebericht »Saris, Dreck und Tempel« zu Gemüte geführt haben, werden womöglich sagen, ich müsse vom Hafer gestochen worden sein, denn schließlich waren ja erst zwölf Monate seit diesem bisher größten meiner Asien-Abenteuer vergangen. Auch dieses Mal war es natürlich wieder der Erlebnisdurst, der mich wegtrieb, und dass das Los auf Thailand fiel, betrachte ich – rückblickend – als eine glückliche Fügung.

Per Lufthansa beziehungsweise mit ihrer Tochter Condor nach Thailand – in das »Land des Lächelns« – zu fliegen, ist schon etwas Besonderes und macht Freude, für die man dankbar sein muss. Deshalb gab ich mir wieder viel Mühe, ein möglichst inhaltsreiches Programm zusammenzustellen, war mir jedoch im Klaren darüber, dass schon allein aus Zeitgründen dem Planen Grenzen gesetzt sind.

Dass dennoch ein respektables Programm zustande kam, führe ich hauptsächlich darauf zurück, dass ich erstens ein inzwischen recht reiseerfahrener Individualist geworden war und dass es zweitens dieses Land dem Fremden gestattet, bequemer und preiswerter zu reisen, als er sich dies zunächst vorstellt. So hatte ich die Möglichkeit, unterwegs das ohnehin schon satte Programm sogar noch auszudehnen.

In den gut zwei Wochen, die ich per Bus, Bahn und Flugzeug kreuz und quer durch das alte Siam reiste, legte ich insgesamt fast viertausend Kilometer zurück und erlebte dabei ein tiefasiatisches Land voll sehenswerter Bauten und Landschaften. Es ist wahr: Thailand gibt dem Besucher keine so großen Rätsel wie Indien oder Nepal auf, und es bedarf keines mühevollen Studiums oder längeren Aufenthalts, um dieses nur 514.000 Quadratkilometer große Land zu ergründen. Es war, als wäre mir dieses Land vom ersten Augenblick an vertraut gewesen.

Natürlich hatte ich auch hier in Siam, wie Thailand früher einmal hieß, oftmals nur unter ziemlichen Anstrengungen meine Ziele erreichen können, wurde aber stets dafür belohnt. Ein Schatten traf mich allerdings im Osten des Landes, in Nakhon Ratchasima – früher Korat –, denn dort wurde ich bestohlen, aber gottseidank ging dieser böse Zwischenfall glimpflich aus. Und dass mir ausgerechnet vor dem heiligsten Tempel Thailands meine asienbewährten alten Treter geklaut wurden, habe ich nicht so ernst genommen, stimmte aber nachdenklich.

Die Reiseroute nahm folgenden Verlauf: Start in Bangkok. Mit dem Bus über Nakhon Pathom nach Kanchanaburi, zurück über Bangkok nach Ayutthaya und per Zug über Sara Buri, Lop Buri nach Phitsanuloke. Per Bus Abstecher nach Sukhuthai und mit dem Zug weiter über Lampoon nach Chiang Mai. Dann Busfahrt und Taxi nach Chom Thong und auf den Doi Inthanon. Mit Propellermaschine von Chiang Mai zurück nach Bangkok. Weiterfahrt per Zug und Bus über Korat bis Phi Mai. Fahrt per Bus über Bangkok nach Raj Buri beziehungsweise Kubua und Phetchaburi. Rückfahrt nach Bangkok mit dem Bus. – Das waren also nicht weniger als 16 programmgemäß angefahrene Ziele, so dass ich heute sagen darf, die wichtigsten Dinge dieses schönen und freundlichen Landes kennengelernt zu haben.

Die Tatsache, dass ich in den letzten Jahren häufig in der Weltgeschichte herumgereist war, hat mir diesmal sehr geholfen, verbrachte ich doch die Nacht vor dem Reisetag ruhig und konnte so ausgeschlafen und innerlich ausgeglichen diese weite Asienreise antreten. Das war auch gut so, denn Ostreisende wissen, wie anstrengend eine mit Unterbrechungen fast 20-stündige Flugreise ist, zumal wenn die Natur die Kapitäne dazu zwingt, ihre Flugrouten zu ändern.

Das Handicap war ein gefährlicher Eisregen über ganz Mitteleuropa schwerpunktmäßig über Deutschland, der viele Stunden lang den Luft- als auch den Überlandverkehr völlig lahm legte. Dadurch kamen insbesondere die An- und Abflugzeiten heillos durcheinander, denn die Gesellschaften wollten vernünftigerweise ihre Crews nicht über Gebühr belasten und ließen sie deshalb nicht sofort nach der wettermäßigen Normalisierung wieder fliegen, sondern sie glichen erst allmählich die Verzögerungen wieder den gedruckten Flugplänen an. Die Folge war zwangsläufig, dass auch am Tag nach der Eisregenkatastrophe – meinem Abflugstag nach Bangkok – die Interkontinentalflüge noch stundenlang Verspätungen hatten.

Aber von diesen ärgerlichen Dingen, von denen ich erst in Frankfurt erfuhr, wusste ich am Morgen des 9. Dezember 1978 noch nichts. Wie gesagt, ich hatte prima geschlafen, ich frühstückte herzhaft, nahm ein letztes Tröpfchen »Doppelherz« zu mir und fuhr dann per Bus und S-Bahn zum Münchener Hauptbahnhof. Draußen war ruhiger Winter, aber es herrschte kein allzu strenger Frost, Schnee lag nur spärlich, der Himmel war grau. Wieder einmal konnte ich mir kaum vorstellen, schon binnen weniger Stunden aus diesem Winter heraus zu sein, mitten in einem tropischen Land zu stehen.

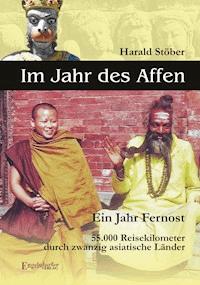

Eine Touristengruppe aus Japan – flankiert von thailändischen Tempeltänzerinnen.

Der D 682, gepflegt und ruhig wie immer, startete pünktlich auf die Minute um 12.14 Uhr und rauschte dann unaufhaltsam über Nürnberg und Würzburg nach Frankfurt. Auch auf dieser Fahrt nur Winter, aber schöner, ruhiger Winter mit nur leichtem Frost und wenigen Schneeresten, kahlen Bäumen und grauem Himmel. Jetzt wurde ich wieder vom sogenannten Reisefieber ergriffen, weil es unter mir rollte und ich sah, wie Landschaften an mir vorüberzogen. Übrigens war das der Beginn meiner 18. größeren Reise, auf die ich mich nun wie ein beschenktes Kind freute.

Über mir lag meine kleine Reisetasche, in der sich wieder der altbewährte Rucksack mit dem Allernötigsten befand. Ich wollte also auch diese Reise im Stile meiner großen Indien-Ceylon-Nepal-Reise durchführen, zumal ich ja wusste, wie sehr sich vor einem Jahr diese Art des individuellen Reisens bewährt hatte. Auf diesen Reisestil schwöre ich mittlerweile, weil er Variationsmöglichkeiten zulässt, die innerhalb einer Gruppe – auch einer kleinen – partout nicht möglich sind.

Am Frankfurter Hauptbahnhof angekommen, erlebte ich die erste Überraschung, denn die von mir im letzten Jahr noch hochgelobte S-Bahn zum Flughafen fuhr nicht mehr; sämtliche Hinweisschilder waren mit schwarzem Klebeband durchgeixt. Mir blieb entweder das teure Taxi oder der billige reguläre Zug, und da ich sehr überzeugter Zugfahrer war, entschied ich mich selbstverständlich für dieses Gefährt, das mich für genau 1,20 Mark bis unter das riesige Frankfurter Flughafengebäude brachte.

Schnell den Lufthansaschalter zu finden, ist in Frankfurt natürlich kein Problem, der liegt zentral an gut einsehbarer Stelle. Obwohl ich viel zu früh am Schalter war, war ich dennoch überrascht, dass er von Personal bereits besetzt war und vor mir mindestens dreißig Passagiere eine Warteschlange bildeten. Ich stellte meinen kleinen Rucksack in die Reihe und harrte geduldig der Dinge. Vor mir hatte sich eine junge deutsch-thailändische Familie mit Kind aufgebaut. Er Deutscher, sie Thailänderin, doch war ich der Meinung, dass er’s hätte besser treffen können. Pech für ihn, denn sie war ausgesprochen hässlich, verfügt aber vielleicht über Qualitäten, die er in Deutschland nicht finden konnte. Oder wurde er »eingefangen«?

Nach problemlosem Check-in langer Marsch bis in die Abfertigungshalle. Wer den Frankfurter Flughafen kennt, der weiß, dass hier oft lange Wege zu meistern sind. Vor Eintritt in die Wartehalle mussten sich alle Passagiere der obligatorischen Gepäck- und Personenüberprüfung unterziehen und in Kauf nehmen, dass restlos alles haargenau ins Visier genommen wurde.

In der Wartehalle angekommen, gab es eine ziemliche Enttäuschung, denn nun wurde den verdutzten Passagieren über Lautsprecher mitgeteilt, dass sich der Abflug um vier bis fünf Stunden verzögern würde, Grund: Eisregenkatastrophe. Dass da die meisten Gesichter lang und finster wurden, so auch das meine, versteht sich, aber die Lufthansa lässt sich anlässlich derartiger Situationen nicht lumpen: Binnen einer Viertelstunde standen zig Bier-, Limo- und Cocakisten im Warteraum, deren Flaschen von Stewards und Stewardessen kostenlos angeboten wurden. Erstaunlich, wie schnell insbesondere bei Bier die vormals miesen langen Gesichter wieder zu freundlichen runden wurden!

Zum Reisepublikum ist nicht viel zu sagen, es war wie immer bunt gemixt: Von Stenzen, über Bienchen, seriösen und unseriösen Eheleuten bis hin zum Kegelclub und geschwätzigen Rheinländern war wieder mal alles vertreten. Einer der Rheinländer, der zufällig innerhalb meines Hörbereiches stand und schon sein fünftes Freibier geschafft hatte, behauptete laut und allen Ernstes, dass er fest davon überzeugt sei, die Großmächte hätten schon längst Kriegssatelliten im Orbit, die jederzeit zur restlosen Vernichtung unserer Mutter Erde eingesetzt werden könnten und erntete von seinen Landsleuten lebhafte Zustimmung. O diese Rheinländer!

Boarding genau null Uhr, es nahm der 10. Dezember 1978 seinen Anfang. Ich hatte mir wieder meinen Wunschplatz organisiert und zwar vorn in der vierten Reihe am Fenster. Hier besteht eine Bank aus nur drei Sitzplätzen, so dass mehr Raum als weiter hinten zur Verfügung steht. Ich nahm an, dass man – aus welchen Gründen auch immer – für diesen Flug die 1. Klasse aufgelöst hatte, die sich nämlich normalerweise hier vorn befindet und durch einen Vorhang vom »gewöhnlichen Reisevolk« getrennt ist.

Und noch etwas Neues: Kaum hatten die Passagiere ihre Plätze eingenommen, zeigte sich die Lufthansa abermals von ihrer spendablen Seite, denn nun verteilten die fleißigen Luftkellner und -kellnerinnen kostenlos Kopfhörer, warme Socken sowie einen Toilettenbeutel mit reichlichem Inhalt: Seife, Zahnpasta, Bürste, Waschlappen und so weiter.

Nun meldete sich Kapitän Walter, der sich im Namen seiner Gesellschaft fürs schlechte Wetter von gestern entschuldigte und uns erläuterte, aus welchem Grund praktisch alle interkontinentalen Maschinen vier bis sechs Stunden Verspätung hätten; das hinge mit den Crews zusammen, die die vorgeschriebenen Ruhestunden einhalten müssten. Zum Trost teilte er uns dann mit, dass die Windverhältnisse günstig seien und er deshalb bereits nach zwei Stunden in Athen zwischenlanden werde.

Start halb eins, glatt und wuchtig, wie sich das für einen ausgewachsenen Jumbo gehört. Die in den Hauptgängen aufgehängten, mit großen roten Kugeln bestückten Adventskränze hingen während der Startphase minutenlang bedenklich schief und schaukelten derart, dass zu befürchten war, es könnten sich die hübschen Gehänge lösen, aber nichts passierte, sie dürften schon etliche Starts und Landungen schadlos überstanden haben.

Die Flugroute ging über München – hallo, ihr da unten! –, Klagenfurt, Zagreb, Sarajewo und Saloniki. Alles verlief glatt, draußen herrschte tiefschwarze Nacht, zu sehen war weder unten noch oben etwas, kein Mond, nur vereinzelte Sterne. Was jedoch jetzt folgte – nämlich der Anflug auf Athen – gehört mit zu den unangenehmen Flugerlebnissen: Der Kapitän entschied sich für einen sehr frühen Landeanflug und zog seine Maschine zehn Minuten lang durch dichteste Regen- und Schneewolken. Sehr unangenehm die schweren Erschütterungen und die Tatsache, dass draußen effektiv nichts als zigmillionenfach von starken Scheinwerfern angestrahlte Partikel zu sehen waren, die in rasender Geschwindigkeit waagerecht am Rumpf des Jumbo vorbeisausten.

Endlich waren die Positionslampen des Athener Flughafens zu sehen und die Maschine konnte sicher landen. Hier wechselte die Crew, wobei dieser Wechsel derart schnell vollzogen wurde, dass einem kaum die Zeit blieb, sich vom soeben durchzitterten Landemanöver zu erholen. Start zum Weiterflug mit Ziel Colombo punkt vier Uhr Ortszeit, also nur zehn Minuten nach dem Eintreffen – einen solchen Blitzwechsel hatte ich bisher noch nie erlebt.

Unser neuer Kapitän Finster kurvte nun den Luftriesen über den Nahen Osten, überflog den nördlichen Oman, um dann die offene Arabische See zu erreichen. Ab Athen lagen sieben Stunden und 35 Minuten Flug vor uns, eine lange Zeit, die wie üblich mit viel Essen, etwas Schlafen und Lesen totgeschlagen wurde. Sehr interessant waren die Bilder, die sich während des Überfliegens der Arabischen Halbinsel boten, denn es war mittlerweile die Sonne aufgegangen und beschien nun in flachem Winkel die Wüstengebiete und die riesigen Sanddünen des nördlichen Oman-Zipfels. Niemals zuvor hatte ich das Glück, derart plastische und auch farbenprächtige Wüstenlandschaften aus der Luft zu sehen! Ich meinte eine Reliefkarte unter mir zu haben: Im Vordergrund war der gebirgige Oman-Zipfel zu sehen, die blauen Gewässer des Persischen Golfes und die des Golfes von Oman, und dahinter zeigte sich die langgestreckte Insel Qeshm. Selbst die iranische Küste war noch gut erkennbar, so dass der Blick mindestens 200 Kilometer weit reichte.

Neben mir hatte es sich ein junges Ehepaar gemütlich gemacht, das etwas verstohlen zugab, das erste Mal auf großer Reise zu sein. Sie hätten sich das schöne Ceylon als Urlaubsziel ausgesucht, aber überhaupt nicht daran gedacht, sich auch ein paar Ausflugsziele zurechtzulegen. So konnte ich’s nicht lassen, ihnen etwas über die dortigen Sehenswürdigkeiten zu erzählen, die man meiner Meinung nach auf Ceylon gesehen haben sollte. Ich zählte ein paar auf der Zunge zergehende Namen auf: Sigiriya, Polonnaruwa, Batticaloa, Kandy, Anuradhapura, die sie sich artig notierten und dann meinten, vielleicht werde man den einen oder anderen Ort besuchen – vielleicht. So sind nun mal Anfänger!

Wenige Stunden später überflogen wir Bombay an der Westküste Indiens, und mir gingen prompt meine dortigen Besuche durch den Kopf. Mein Gott, schon wieder ist ein Jahr vergangen, als ich das letzte Mal in dieser Mega-Stadt weilte! Nun ging’s in zehntausend Metern Höhe entlang der besonders schönen Küste weiter. Wir überflogen ein paar Wolkenfelder, aber meist war die Sicht frei, und der Blick konnte weit bis nach Indien hinein schweifen – mit ihm die Gedanken an phantastische Erlebniswochen.

An der Südspitze Indiens bot sich nun wieder ein herrlicher Landkartenblick, und zwar waren kurz nach dem Überfliegen von Madurai deutlich jene schmalen Landzungen zu erkennen, die Indien und Ceylon irgendwann einmal miteinander verbunden hatten. Heute hindert ein zwanzig Kilometer langes Riff – die berühmte Adams Bridge – die Schiffe an der Durchfahrt. Aus dieser Perspektive kaum zu glauben, dass das Schiff vom indischen Rameshwaram hinüber zum ceylonesischen Talaimannar immerhin volle drei Stunden benötigt!

Der Flug entlang der mit dunklen Monsunwolken verhangenen Westküste Sri Lankas – wie Ceylon heute offiziell heißt – war wieder recht wackelig, aber zehn Minuten vor Colombo wurde es wieder ruhiger, so dass der Kapitän seinen Jumbo nach achtstündigem Flug problemlos auf die Piste des Flughafens von Colombo aufsetzten konnte. Nun lagen bereits zehn Stunden reine Flugzeit hinter mir, jetzt machte sich bleierne Müdigkeit bemerkbar, denn ans feste Schlafen war natürlich nicht zu denken. Landung in Colombo kurz nach 16 Uhr Ortszeit, Außentemperatur 27 Grad Celsius.

»Alles aussteigen und den Transitraum aufsuchen!« Als ich die ceylonesische Tropenluft roch und dann wenig später wieder die ersten Saris der einheimischen Frauen sah, juckte es mich hierzubleiben, doch meine Vernunft musste die Oberhand behalten! Nun gab es wieder eine unangenehme Nachricht über Lautsprecher: »Verspäteter Weiterflug erst gegen 20 Uhr, Grund: Eisregenkatastrophe in Mitteleuropa!« Ich traute meinen Ohren kaum, aber der das soeben gesagt hatte, war durchaus bei Sinnen, es war nämlich der für Ceylon zuständige deutsche Lufthansavertreter. Wetterunbilden in Europa wirken sich tatsächlich weltweit aus.

Vier Stunden Wartezeit in einem hoffnungslos verqualmten bierdunstigen Transitraum. Ich spazierte herum, besah mir sämtliche Auslagen: Bücher über Buddhismus, Tourismus, Landschaften, Blumen, Messinggehänge und Stoffe. Ich zog mich mit einem Bier auf eine Bank zurück und versuchte dann etwas zu nicken.

Endlich erschien die neue hoffentlich ausgeschlafene Mannschaft mit ihrem humpelbeinigen Kapitän an der Spitze, gefolgt von frisch eingekleideten Stewards und Stewardessen. Als mein Banknachbar – ein junger Mann von vielleicht 25 Jahren – diesen Käpt’n bemerkte, konnte er’s nicht lassen, über ihn eine kleine Humoreske abzuziehen: »Alter Haudegen, hat schon Weltkriegsmühlen geflogen, wird das bisschen Jumbo schon bis Bangkok bringen und auf die Piste rotzen, Hauptsache angekommen …« Trotz Müdigkeit hatte nicht nur ich laut lachen müssen.

Der Start erfolgte erst halb neun, also sehr spät, so dass ich die Ankunftszeit für Bangkok auf Mitternacht schätzte, was praktisch bedeuten würde, dass ich mir eine zweite Nacht um die Ohren schlagen müsste. Unglücklicherweise hatte ich neben mir jetzt eine ältere Dame sitzen, die unglaublich viel zu erzählen wusste und manchmal sogar vergaß zwischendurch Luft zu holen, ihr Mann hingegen wagte nur ab und zu eine schüchterne Zwischenbemerkung. Diese Frau, die ausgeruht aus Ceylon kam und sich via Bangkok auf den Heimflug nach Frankfurt befand, redete über eine Stunde lang auf mich ein, erzählte schwärmerisch von Jamaika, Florida und Rio, gab natürlich auch Ceylon zum Besten und hörte erst auf, als das Essensgeschirr abgeräumt war und sie gottseidank zugab, jetzt müde zu sein – endlich!

Anflug auf Bangkok, meinem ersten Ziel auf dieser Reise 0.45 Uhr Ortszeit, wir hatten jetzt also schon den 11. Dezember. Die Landung gefiel mir nicht, aber ich musste sie ertragen, wie alle anderen Passagiere auch. Draußen wehte ein ziemlich lebhafter Wind, der dem Kapitän auch etwas zu schaffen gemacht hatte. Als die Maschine endlich zum Stehen gekommen war, war es bereits ein Uhr, und ein Hotel hatte ich noch nicht. Was tun?

Da Situationen dieser Art bisher noch nie ein Problem für mich waren, vertraute ich dem Zufall. »Irgendwie wird’s schon gehen«, dachte ich, packte meinen Rucksack und war der Erste am Abfertigungsschalter, da ich wahrscheinlich als Einziger nicht auf aufgegebenes Gepäck warten musste. Die Passkontrolle war okay, nur musste ich noch irgendein Phantasiehotel in die Landekarte eintragen, denn »round trip« gefiel dem Beamten nicht. Pass und Landekarte wurden gestempelt, so dass der Weg für mich nach Siam nun frei war, eine Gepäckkontrolle fand nicht statt. Ich betrat den für Bangkok ziemlich bescheidenen Ankunftsraum und stellte fest, dass es bereits fast zwei Uhr früh war.

Sofort wurde ich von ein paar Taxifahrern angesprochen, die mir ihr Vehikel für heruntergehandelte 120 Baht bis Bangkok Zentrum anboten, aber ich konnte natürlich kein Hotel nennen. Kein Taxifahrer ohne Hotelkenntnisse, auch hier nicht! Man zählte mir eine ganze Reihe üblicher Hotels auf, deren Preise ausnahmslos zwischen 200 und 300 Baht lagen, also zwischen 20 und 30 Mark, aber da meinte ich, ich führe doch lieber mit dem City-Bus, aber der erste sollte erst gegen sechs Uhr morgens abfahren.

Kurzentschlossen zeigte ich auf eine freie Bank und meinte, sie wäre für den Rest dieser Nacht mein Hotel, da ich annähme, jetzt sei doch kein vernünftiges Hotel mehr zu finden. Die Fahrer hatten Verständnis, zumal man sah, dass auch noch andere Passagiere damit begonnen hatten, für sich gepolsterte Bänke in Beschlag zu nehmen. Ich entschied mich für eine möglichst weit abseits stehende viersitzige Kunstlederbank, bettete mein müdes Haupt auf einen zusammengerollten Pullover, klemmte mir meinen Rucksack zwischen die Beine und merkte bald, dass ich hier eine relativ gute Restnacht verbringen würde.

Bangkok – »Stadt der Engel«

Es hatte zwar noch eine halbe Stunde gedauert, bis ich endlich eingeschlafen war, aber dann schlief ich fest, und als ich aufwachte und zur Uhr schaute, zeigte sie auf kurz vor sieben. Ausgeschlafen war ich natürlich nicht, hatte dafür aber stolze 450 Baht gespart, für hiesige Verhältnisse eine große Summe wenn man bedenkt, dass ich für das teuerste Thaihotel, das ich auf dieser Reise gebucht hatte, nur 60 Baht, also 6 Mark, zahlte. Nachdem ich mich in einem Passagier-Waschraum rasiert und frisch gemacht hatte, schulterte ich meinen Rucksack und steuerte dem Ausgang zu. Der 11. Dezember – der erste Tag in Thailand – konnte beginnen.

Natürlich stand zunächst einmal die Hauptstadt des Landes, Bangkok, auf meinem Programm. In der Thaisprache wird sie Krung Thep genannt, was soviel wie »Stadt der Engel« heißt. Aus welchem Grund diese Bezeichnung erdacht wurde, konnte ich nicht erfahren, aber frei interpretiert könnte sie ohneweiteres etwas mit Bangkoks hübschen jungen Frauen zu tun haben.

Die »Stadt der Engel« liegt am Ufer des berühmten Menam-Flusses etwa 35 Kilometer nördlich der Einmündung in den Golf von Thailand. Bangkok ist heute riesig und dürfte schon weit über fünf Millionen Einwohner haben, um 1900 lebten hier erst 400.000 Thais. In einer Schleife des Stromes entstand die Innenstadt, die von Anfang an den Fluss als natürlichen Verteidigungsschutz gegen Westen hatte. Wann genau die Stadtgründung erfolgte, ist nicht bekannt. Jedenfalls war es Phya Chakri, der sich eines Tages entschlossen hatte, seine Residenz in Dhonburi – gegenüber dem Zentrum von Bangkok gelegen – zu verlassen. Chakri, der als Rama I. Thailands Thron bestieg, errichtete mit Hilfe einiger Zehntausend Kriegsgefangener aus Kambodscha an der Stelle, an der das Dorf Bang Kok stand, seine neue Residenz. Rama I., sein Sohn Rama II. und sein Enkel, Rama III. – Letzterer starb 1851 – bauten Bangkok schließlich zu einer außerordentlich stattlichen Residenz aus, die heute mit zu den großen Sehenswürdigkeiten dieser Welt zählt.

Mir saß zwar noch die Müdigkeit zweier verdöster Nächte in den Knochen – ein Handicap für diesen ersten Tag –, aber da war ich zum Durchbeißen entschlossen. Als ich das Flughafengebäude verließ, wurde ich sofort von warmfeuchter Tropenluft umfangen, die mir jedoch nicht so unerträglich vorkam, wie sie mir verschiedentlich geschildert wurde, auch später hatte ich hier nie irgendwelche Probleme mit diesem tropischen Klima. Natürlich kamen sofort ein paar eifrige Taxifahrer auf mich zu, boten mir für die Fahrt zur Stadt ihre Dienste für 150 bis 180 Baht an, aber ich fragte sie prompt nach einem City-Bus. Ohne beleidigte Gesichter aufzusetzen oder weiter zu drängeln wies man in eine bestimmte Richtung, wo es an einer großen Verkehrsstraße eine Bushaltestelle geben würde. Die Taxler lächelten mich nur an – ob mitleidig, schadenfroh oder weil sie’s immer tun, wusste ich noch nicht. Sie ließen mich also ziehen und nicht ein Einziger machte Anstalten, sich an meine Fersen zu heften, wie das in Indien normal gewesen wäre.

Ich erreichte eine lebhaft befahrene vierspurige Autobahn, an der ich auch rasch eine Bushaltestelle entdeckte. Mehrere Wartende bestätigten mir, dass man von hier per Bus nach Bangkok fahren könne, aber eine Busnummer konnte mir nicht genannt werden. Was ich schon mehrmals bemerkt hatte, schien sich jetzt zu bestätigen: Mit Englisch kann man hier so gut wie nichts anfangen, auch später hatte ich immer wieder Schwierigkeiten, mich bei den Leuten verständlich zu machen. Thailand war eben nie Kolonie!

Ich bestieg den ersten besten Bus und staunte, denn weder an noch in diesem Bus gab es ungebührliches Gedränge, die Leute reagierten völlig normal, schimpften nicht und halfen sich oft auch gegenseitig. Der Schaffnerin, die mit einer langen breiten Geld- und Ticketrolle bewaffnet war, hielt ich einen 100-Baht-Schein hin, das sind etwa 10 Mark, aber sie lächelte nur, schüttelte ihren mit einem kecken Uniformhütchen verschönerten Kopf und ging weiter. Den Schein behielt ich vorsichtshalber in der Hand, denn ich ging davon aus, dass sie später sicher noch einmal vorbeikommen würde, wenn sie genug Gewechseltes hat, aber sie kam nicht mehr. Nun stieg ein weibliches Kontrollorgan ein, prüfte jeden Fahrschein, sah meinen großen Hunderter in der Hand und ging ungerührt weiter kontrollieren ohne mich zu beanstanden. Erst später wurde mir bewusst, dass man europäische Reisende nur kontrolliert, wenn eine Fahrkarte hingehalten wird, denn kaum ein Angestellter in Bussen oder Bahnen beherrscht ein paar Brocken der für sie exotischen englischen Sprache.

Plötzlich bog der Bus links ab, und da hatte ich das sichere Gefühl, dass er in eine für mich falsche Richtung fahren würde. Ich stieg einfach an der nächsten Haltestelle aus, nachdem mir im Bus niemand hatte sagen können, ob es nun weiter zum Bahnhof gehen würde oder nicht. Jetzt stand ich draußen, irgendwo zwischen Flughafen und Bangkok und wusste nichts. Auch meine Versuche, in einem soeben geöffneten Straßenrestaurant und von Passanten etwas Konkretes zu erfahren, schlugen fehl, niemand verstand meine Frage nach einem Bus in die Stadt.

Ich probierte es schließlich an einer weiteren Haltestelle an der Autobahn, bestieg einfach irgendeinen Bus und weiter ging’s. Auch hier konnte mir selbst der Schaffner nicht sagen, ob der Bus zur Railway Station, also zum Bahnhof fährt. Etwas später meldete sich endlich ein jüngerer Mann, der ein paar Worte verstand und mir bestätigte, dass der Bus tatsächlich zum Bahnhof fahren würde.

Lange Busfahrt durch dieses riesige Bangkok, unmöglich, hier viel zu Fuß zu machen! Das Busvehikel benötigte über eine Stunde bis zur Innenstadt, quälte sich durch dichtesten Verkehr und stoppte an mehr als zwei Dutzend Haltestellen. Aber nirgends Drängeln, Herumgestikulieren oder bösartige Schimpfereien. Auch dieser Schaffner hier lächelte nur beim Anblick meines Hunderters und ging weiter. – Die ersten Eindrücke waren in der Tat positiv, denn mir schwebten natürlich noch die chaotischen Verhältnisse in Indien und insbesondere Nepal vor Augen, mit denen ich hier vorsichtshalber einmal gerechnet hatte.

Der junge Mann wies nun auf ein gelblich gestrichenes theaterähnlich aussehendes großes Gebäude auf der rechten Seite und gab mir zu verstehen, dass dies Bangkoks großer Bahnhof sei, ich hatte also mein Ziel erreicht. Erleichtert verließ ich den Bus, denn immerhin waren diese Fahrten die ersten in einem mir noch total fremden Land.

Gleich neben dem Bahnhof entdeckte ich an einem alten fünfstöckigen Haus ein Schild mit der Aufschrift »Hotel« – sollte ich’s wagen? Ich riskierte es, schlängelte mich an chinesischen Verkaufsbuden vorbei und betrat ein sogenanntes Restaurant – eine nach drei Seiten hin offene Sitzfläche mit einer Kochstelle und einem verrosteten zwei Meter hohen Eisschrank. Angesprochen wurde ich nicht, ich musste also selbst aktiv werden. »Ich suche ein Zimmer«, fragte ich auf Englisch einen jungen Chinesen, wurde aber weitergereicht und landete schließlich, nachdem ich eine gerade noch haltende Holztreppe hinter mir hatte, im ersten Stock. Hier war aber zunächst niemand. Der mich führende Boy ging von Zimmer zu Zimmer und fand schließlich einen alten Mann, der mir zu verstehen gab, für die Zimmervermietung zuständig zu sein, dies jedenfalls konnte ich seinen Gesten und drei Worten Englisch entnehmen. Nach einem komplizierten Hin und Her zeigte er mir schließlich ein Doppelzimmer, das soeben von zwei jungen Engländern geräumt wurde, das könne ich für 60 Baht haben. Ich schüttelte den Kopf und zeigte 30, bei 40 schlug er ein. Die ziemlich dreckige Bude lag zwar an der rückwärtigen Hausseite, aber der verrückte Straßenlärm kroch dennoch erbarmungslos um die Ecken herum und mahnte mich, ich blieb aber dennoch. Der alte Chinese – kurzbeinig, barfüßig, mager und nur mit einer kurzen viel zu weiten Hose sowie mit durchlöchertem Hemd bekleidet – strahlte übers gelbe Faltengesicht, als ich ihm 40 Baht in die Hand drückte und verschwand.

Eingerichtet war ich schnell, damit hatte ich ja Routine. Ich versteckte die Filme und den batteriebetriebenen Rasierer, legte ein paar Sachen auf die nur mit einem dünnen Leinenlaken bedeckte Matratze und verließ das Hotel bereits eine halbe Stunde nach Ankunft. Ich durchquerte den Bahnhof und wunderte mich über die Sauberkeit, über das ruhige Schlangestehen vor den Ticketschaltern, über die auch für Ausländer gut verständlichen Zeittafeln und nicht zuletzt über die gut gefüllten Verkaufsstände für Trink- und Esswaren. Am Seitenausgang standen in geordneter Reihenfolge die Motorradrikschas, deren Fahrer mich zwar ansprachen, mich aber in keiner Weise bedrängten. Ich handelte binnen weniger Sekunden einen Preis von 15 Baht für eine Fahrt zum Wat Po neben dem Gelände des Königspalastes aus und ab ging’s.

Erste Fahrt per Rikscha durch Bangkok. Unglaublich, wie riskant, aber geschickt diese Burschen fahren, es knattert, stinkt, kracht um einen herum und außerdem ist man erbarmungslos dem gefährlichen Fahrtwind ausgesetzt. Die Tour ging zunächst kreuz und quer durch das berüchtigte Chinesenviertel, so dass ich schon binnen weniger Minuten keine Ahnung mehr hatte, aus welcher Richtung ich eigentlich gekommen war. Nur gut, dass ich wieder khakibekleidet war und inzwischen gelernt hatte, meine wertvolle Kamera zu sichern. Nach einer halbstündigen nervenaufreibenden Fahrt erreichten wir eine über drei Meter hohe, weiß getünchte und gezinnte Mauer. Vor dem Haupteingang zum berühmten Wat Po ließ der Fahrer mich aussteigen. Dieser größte Tempelbezirk Bangkoks war also für heute mein Ziel.

Wat Po, was soviel wie »Tempel des Ruhenden Buddha« bedeutet, grenzt im Süden an den Großen Königspalast, jener Residenz, welche die Ramas nach der Aufgabe von Dhonburi als Hauptstadt errichtet hatten. Bevor ich zur Hauptsehenswürdigkeit von Wat Po, dem Liegenden Buddha gelangte, querte ich einen mit alten Laubbäumen bestandenen Innenhof, wo sich einige Verkaufsstände für Obst, Limo und viel Kunst befinden, dahinter sitzen großbehütete Frauen und warten auf Kunden, niemand ruft oder ist den Besuchern gegenüber aufdringlich.

Von der Fülle bunt bemalter Tempeltürmchen, verzierter Fenster, Türen und riesiger farbenfroher Figuren war ich sehr angetan. Wohin ich den Blick auch richtete, überall buntes echt thailändisches Vielerlei. Zudem bleibt hier der Besucher völlig unbelästigt, er kann sich jeden Winkel dieser herrlichen Anlage in aller Ruhe anschauen. Sehr angenehm ist das, zumal für mich »Indiengeschädigten«. Hoffentlich bleibt das so!

Ich betrat ohne Schuhe ein kleines Tempelgebäude, wo sich der Sitzende Goldene Buddha befindet. Diese Statue, ein Goldklumpen von mindestens anderthalb Metern Höhe, strahlt, obwohl sie von keinem Sonnenlicht getroffen wird. Es sind die enorm vielen Kerzen, welche die goldene Oberfläche dieser hoch verehrten Statue hell aufleuchten lassen. Das Gesicht hat einen milden weisen Ausdruck, die Arme sind zum Zeichen der Verbundenheit zur Erde geneigt, die Beine hat der Erleuchtete schneidersitzig gekreuzt. Vor diesem »Tempel des Sitzenden Goldenen Buddha« beobachtete ich eine japanische Touristengruppe, die sich auffallend eitel zusammen mit ein paar professionellen Thaimädchen in historischen Landestrachten knipsen ließ. Übrigens konnte ich zigmal in Thailand beobachten, dass sich japanische Gruppenmitglieder geradezu leidenschaftlich gegenseitig vor den hiesigen Sehenswürdigkeiten abfotografierten.

Der Wat Po und viele andere Tempel beim Großen Königspalast sind wahre Augenweiden.

Das nächste Ziel war der Ruhende Buddha, ein fast fünfzig Meter langer und zwölf Meter hoher Ziegelkoloss in einem großen Vihara, einem Klostergebäude, der in vielen vorangegangenen Jahrzehnten von den Gläubigen über und über mit hauchdünnen Goldplättchen bedeckt wurde, diese können im Kloster käuflich erworben werden. Man geht nicht besonders ehrfurchtsvoll, sondern in gelockerter Stimmung an die Statue heran und klebt die Goldplättchen zum Zeichen der Hingabe und Verehrung an die Oberfläche dieser riesenhaften Figur.

Die Statue stellt Buddha beim Eingehen in das Nirwana dar und ist stets von vielen buddhistischen Besuchern umlagert, die vergleichsweise wenigen Touristen fallen dagegen kaum auf. Bemerkenswert sind die überdimensionalen Fußsohlen dieser Figur, die eine Länge von über drei Metern aufweisen, deren Höhe schätzte ich auf sechs bis sieben Meter. Die Sohlen zeigen nach Westen und sind mit 108 aus Perlmuttplättchen zusammengesetzten Zeichen verziert, die quadratische Formen haben. Häufig ist auch das »Rad der Lehre« dargestellt. – Überall in diesem Tempelbereich stieß ich auf chinesische Statuen, Vasen und Schreine, die zum Teil noch aus jener Zeit stammen, als Bangkok noch überwiegend von Chinesen bewohnt war.

Nun stand der absolute Höhepunkt auf dem Programm, der so eindrucksvoll war, dass ich meine Müdigkeit vollends vergaß. Es war der Besuch des Großen Königspalastes und des Wat Phra Keo, jener weltberühmten Palast- und Tempelbauten, die in der asiatischen Welt einmalig sind. – Nachdem ich für ein paar Baht die Eintrittskarte gelöst hatte, betrat ich zunächst den Innenbereich des Palastes, der mir beinahe die Sprache verschlug. Welch eine Fülle sehenswerter bizarrer Gebäude mit zahlreichen farbig bemalten und zigfach gefächerten Türmchen, welch eine Fülle kunstvoll gestalteter Fenster, Türen und Treppen! Der direkt vor dem Chakri Maha Prasad – dem Palastgebäude – befindliche Park mit raffiniert beschnittenen mehrkugeligen Bäumen strahlt viel Würde aus. Den Palast selbst möchte ich als außerordentlich gelungenes echt thailändisches Architekturmeisterstück bezeichnen, denn Farben, Formen und Dimensionen stehen in bestem Einklang zueinander.

Auch hinsichtlich der Ausmaße stellt diese Residenz mit dem dazugehörigen beziehungsweise angrenzenden Tempelanlagen in Thailand alles in den Schatten. Die Palastanlage, welche die Grundform eines unregelmäßigen Vierecks hat, misst an ihrer Westseite – entlang des Menam-Stromes – eine Länge von 630 Metern. Die Südseite, die an das Kloster Wat Po grenzt, ist 360 Meter lang. 500 Meter lang ist die Ostseite, und 410 Meter misst die Nordseite. Die gesamte Anlage ist von einer zinnengekrönten Mauer umgeben, durch die mehrere Tore ins Innere führen, das bedeutendste ist das »Tor des Höchsten Sieges«.

Von einer Atmosphäre einmaliger Exotik wird man umfangen, wenn man vom Palastbezirk aus den sakralen Bereich betritt – das Wat Phra Keo. Niemals zuvor hatte ich das Glück, so viel Schönes auf relativ kleinem Raum zu bestaunen! Ich bin in dieser Hinsicht sehr empfindsam und nehme mir deshalb die Freiheit zu sagen, dass ich dem Himmel für dieses große Erlebnis dankbar bin. Allein das Wat Phra Keo, das »Kloster des Smaragd-Buddhas«, wäre meiner Meinung nach eine Reise nach Bangkok wert. Hier könnte man sich in der Tat den ganzen Tag – und auch länger – aufhalten, besonders den Fotografen gehen hier die Augen über.

Dieser Sakralbezirk, der etwa 3.000 Quadratmeter umfasst, wurde 1785 von Rama I. angelegt, erlitt jedoch viele Jahrzehnte lang starke Beschädigungen, so dass in den 50er Jahren die totale Renovierung beschlossen wurde. 1957 war es dann soweit, die Anlage erstrahlte wieder im neuen Glanz. Das Ganze ist ein einziges Labyrinth vielfarbiger Türmchen, mehrschichtiger Dächer, reich verzierter Säulen, Tore, Zäune und Treppen. Das Auge schafft es nicht, diese riesige Fülle goldglänzender, bunter und bizarrer Dinge zu erfassen! Wie gesagt: Ein ganzer Besuchstag wäre hier eigentlich notwendig.

Ein gedeckter »Kreuzgang« umgibt die gesamte Tempelanlage, der wegen seiner phantastischen Wandmalereien sehr sehenswert ist. Ich schätzte mindestens fünfzig verschiedene Motive, deren Farben noch so frisch sind, als wären sie erst gestern aufgetragen worden. Die Hauptfarben sind Grün, Rot und Gold, die Motive zeigen Szenen vorwiegend aus dem politischen Leben der damaligen Zeit, nämlich Reiterhorden, Einzelkämpfer, Beamte und führende Familien. Ich halte diese Fresken für besonders sehenswert und kann nur empfehlen, sie sich möglichst genau zu betrachten.

Der Bot, der Wat Phra Keo im engeren Sinn, enthält den »Smaragd-Buddha«, das heiligste Symbol im thailändischen Königreich von heute. Das Gebäude hat eine rechteckige Grundform, dessen Schmalseiten nach Osten beziehungsweise Westen zeigen. Schöne Bronzelöwen bewachen die vier Eingangstore. Die Halle ist von einem Staffeldach, das Nagaschlangen und viele Hundert Glöckchen zieren, überwölbt. Die hohe geschnitzte Giebelseite zeigt die Gottheit Vishnu auf seiner Symbolfigur Garuda sitzend.

Grimmige Tempelwächter sorgen dafür, dass dem Sakralbezirk kein Schaden zugefügt wird.

Schon beim Anblick der Außenwände wird man von der großen Fülle der Verzierungen überwältigt. Dekoriert sind sie von oben bis unten mit blaugoldenem Stuck, Perlmutt sowie mit nicht weniger als 112 Garuda-Figuren und vielen Nagaschlangen. Durch ein mit Perlmutt verziertes Tor gelangte ich ins Innere des Bot und sah dann auf einem zehn Meter hohen, sich nach oben hin verjüngenden Sockel unter einem Baldachin die genau 66 Zentimeter hohe Smaragd-Statue des Buddhas. Zu erfahren, dass die Figur nicht, wie es der Name vermuten lässt, aus Smaragd, sondern aus einem Stück grünlichem Jaspis besteht, hat mich etwas überrascht. Die Götter selbst sollen es gewesen sein, die diese Figur für den Schlangenkönig von Ceylon geschaffen haben! Nach einem wechselvollen recht undurchsichtigen Schicksal gelangte sie schließlich 1778 in die Hände Ramas I., der sie 1784 als Schutzgottheit seiner Dynastie und des Reiches hier aufstellen ließ.

Vor der Statue stehen aus purem Gold und Silber angefertigte »Bäume«, die von tributpflichtigen laotischen und kambodschanischen Prinzen gestiftet wurden. Außerdem wird der Sockel, auf dem der Smaragd-Buddha steht, von mehreren vergoldeten weiteren Statuen unter spitz zulaufenden Schirmen flankiert. Das sind hauptsächlich drei Meter hohe Symbol-Buddha-Inkarnationen der Könige Rama I. und Rama II.

Die hölzerne Decke des Bot leuchtet rot-golden, die Wandgemälde berichten von wichtigen Ereignissen aus dem Leben Lord Buddhas: Geburt, Erleuchtung, Bekehrung, Einsiedelei. Außerdem ist an der Nordwand der »buddhistische Weltenbau« zu sehen. Zwischen diesen Hauptgemälden sind bildliche Darstellungen aus den berühmten Jataka-Erzählungen zu sehen, das sind Legenden über die 550 Vorleben von Lord Buddha. Darunter befinden sich Bilder über die siamesischen Krieger zur Zeit Ramas des I.

Umgeben von Gold, Silber, Edelsteinen, herrlichem Marmor, teuerstem Holz und bestem Perlmutt, Blumen, Glöckchen, Girlanden – umgeben von all dieser Pracht beten die Gläubigen, schütteln hörbar ihre Räucherstäbchen in hölzernen runden Behältern und machen so die Götter auf sich aufmerksam. Ich stand als einziger Tourist barfüßig mitten in der Menge, man nahm mich freundlich zur Kenntnis – sonst geschah nichts. Hier fiel es mir zum wiederholten Mal auf, dass man einem Thailänder nur sein offenes freundliches Gesicht zuzuwenden braucht und schon wird man angelächelt. Es ist dies aber kein aufgesetztes Lächeln, es ist echt und frei – eine Wohltat für jeden Besucher! Zusammenfassend möchte ich sagen, dass mich der Besuch dieser riesenhaften Tempel- und Palastanlage nachhaltig beeindruckt hat, dass das hier Gesehene und Erlebte nur noch mit Agra – dem dortigen Fort und dem Taj Mahal – verglichen werden kann, zumindest in Bezug auf Schönheit.

Anmutige Tempelschönheit vor einem vergoldeten Chedi.

Nun nahm ich mir vor, quer durch die Stadt zum Demokratie-Denkmal zu gehen, ein Marsch durch mehrere große Hauptstraßen von über einer Stunde. Es war jetzt Mittagszeit und die Sonne brannte unbarmherzig. Aber ich fühlte mich wohl, spürte ich doch, dass man hier als Fremder willkommen ist, dass man sich völlig frei und unbelästigt in dieser riesigen Stadt bewegen kann. Hier wird man weder von lästigen Rikschafahrern oder Taxibesitzern, sogenannten Fremdenführern noch von Bettlern bedrängt. Ob das wohl so bleiben wird? Ich glaube nicht. Der Verkehr ist zwar dicht – wo ist er das in Großstädten eigentlich nicht –, aber durchaus alles andere als chaotisch. Verglichen mit unseren Verkehrsverhältnissen geht’s natürlich viel lebhafter zu, aber verglichen beispielsweise mit Ägypten oder Indien ist hier der Straßenverkehr geradezu zivilisiert – fast.

Das Demokratie-Denkmal ist zwar keine herausragende Sehenswürdigkeit Bangkoks, aber man sollte wenigstens dort gewesen sein. Es ist ein modern wirkendes Bauwerk, um das unentwegt ein lebhafter Straßenverkehr fließt. Das Monument wurde 1933 zur Erinnerung an den Staatsstreich von 1932 errichtet, der das Ende der absoluten Monarchie und den Beginn der Demokratisierung Siams brachte. Das Denkmal zeigt vier solo stehende Strebepfeiler, in der Mitte eine Schatulle, die symbolisch das Dokument der konstitutionellen Verfassung enthält.

Mein nächstes Ziel zu Fuß war das Wat Sraket – der Goldene Hügel, der sich im Nordosten der Innenstadt erhebt. Ich erreichte dieses Wat vom Demokratie-Denkmal aus über die breite Lan Luang Road. Der mit vielen Kultstätten bebaute Hügel ist schon von Weitem zu sehen, so dass sich das Durchfragen diesmal erübrigte. Am Fuß des Hügels angelangt besah ich mir zunächst die vielen kleinen und größeren Grabstätten, die um den Tempelberg herum im unteren Bereich angelegt sind. Die Aufschriften sind fast ausnahmslos in chinesischer Schrift, außerdem sind die Gräber alle schon sehr alt – jedenfalls dem Augenschein nach.

Die ursprüngliche Absicht von Rama III. war, hier an dieser Stelle einen Riesen-Chedi zu errichten, doch der weiche Boden gab nach und die Ziegelmassen stürzten eines Tages zusammen, die Idee aber lebte weiter. Es war schließlich König Mongkut, der weitere Erd- und Ziegelmassen aufschütten ließ, so dass sich ein künstlicher Hügel bildete, der bald mit Vegetation überzogen war, das untere Hügelviertel besteht jedoch aus gewachsenem Fels. Oben drauf steht heute tatsächlich ein riesiger Chedi, den ich über eine breite ausgetretene Treppe erreichte. Hier wurde ein angeblicher Knochen Buddhas beigesetzt, der im Jahr 1899 im Rahmen großer Feierlichkeiten aus Indien geholt worden war.

Dieser Aufstieg lohnte sich auf jeden Fall, denn von hier oben hatte ich nach allen Seiten hin einen völlig freien Blick auf das flächenmäßig übergroße Bangkok. Soweit das Auge reicht sieht man das Häusermeer – bestehend aus ein- bis zweigeschossigen simplen Stadthäusern, aus Tempel- und Palastanlagen und nur wenigen modernen Hochhäusern. Da ich bestes Wetter antraf, gelangen mir wieder einmal optimale Dias. Meine Augen wurden vom Gold des Chedi stark geblendet, der in der hellen Sonne kaum zu betrachten war. Auch das Heiligste ist hier zu sehen: ein etwa 1,50 Meter hoher goldener Glockenbehälter, unter dem die Reliquie liegt. Diese bleibt neugierigen Blicken allerdings verborgen.

Zum Parlament beziehungsweise zur früheren Thronhalle, einem repräsentativen Gebäude, das übrigens vom Goldenen Hügel aus bereits erkennbar ist, würde es nicht allzu weit sein – dachte ich und marschierte los. Aber da hatte ich mich geirrt, denn es sollten noch anderthalb Stunden vergehen, bis ich über die breite Rajdamneon Road endlich das Parlamentsgebäude erreicht hatte. Das stattliche Gebäude wurde von italienischen Architekten im Renaissancestil errichtet und im Jahr 1916 vollendet. Ich persönlich halte diesen wuchtigen Bau in Bangkok etwas deplaziert, aber nichtsdestoweniger für sehenswert. Die große Kuppel, die sich in jeder größeren italienischen Stadt befinden könnte, erhebt sich dort, wo sich Haupt- und Querschiff treffen. Um dem schweren Bau auf dem weichen Schlammboden genügend Halt zu geben, wurden zig Zementpfeiler und Pontons versenkt, auf diese Stützen wurde schließlich der Riesenbau gestellt. Vor dem Parlamentsgebäude steht das Reiterdenkmal Ramas V., das in Frankreich noch zu Lebzeiten dieses Monarchen gegossen und hier aufgestellt wurde.

Neben dem Parlamentsgebäude befindet sich der Chitralada-Palast, der jedoch nicht besucht werden darf. Mir war nur ein Blick durch den Zaun vergönnt, aber selbst dieser war nur unvollständig, weil dichte Hecken hinter dem Zaun wuchern und mir nicht einmal ein Foto aus der Ferne ermöglichten. Über die Sri Ay Road, vorbei am Wat Benchamabopitr ging ich wieder zurück zur Innenstadt. Mein Ziel war jetzt der Menam-Fluss und Dhonburi, die Schwesterstadt Bangkoks. Mir setzten jetzt die Hitze und die Müdigkeit derart zu, dass ich unterwegs einen starken Tee trinken und dazu ein Kopfschmerzmittel nehmen musste.

Auf dem Weg zum legendären Menam River gönnte ich mir noch eine weitere Annehmlichkeit. Ich ging mit der Absicht, Coca Cola zu trinken und mich abzukühlen, in ein großes Kaufhaus und bereue diesen Besuch nicht, denn hier hatte ich erstmals Gelegenheit, neben allerlei Kunstgegenständen, Stoffen, Blumen, Kosmetika auch thailändische Möbel zu sehen, die mich so beeindruckt haben, dass ich am liebsten ein komplettes Wohnzimmer gekauft hätte. Die Möbel waren aus schwerem Teakholz geschnitzt und handwerklich hervorragend gearbeitet. Besonders gefielen mir die Elfenbeineinlagen und die unzähligen Blumenornamente und Muster, die erkennen ließen, dass die Handwerker sehr begabt sein müssen. Dass die Preise für diese durch und durch handgearbeiteten wertvollen Stücke noch weit unter den deutschen billig verarbeiteten Fließbandprodukten lagen, liegt natürlich am niedrigen Lohnniveau Thailands.

Ich benutzte eine schon seit Jahren existierende Brücke über den Menam, die jedoch in neuesten Karten immer noch nicht eingezeichnet ist, sie bildet die Fortsetzung der Lan Luang Road hinüber nach Dhonburi. Die »andere Seite« Bangkoks, also Dhonburi, lässt sich keinesfalls mit der »Stadt der Engel« vergleichen, denn sehenswerte Bauwerke, welcher Art auch immer, gibt es dort nicht. Doch Dhonburi und nicht Bangkok ist die Stadt der Klongs und Schwimmenden Märkte! Ich hielt mich linker Hand und hatte so die Möglichkeit, in mehrere Klongstraßen hineinzusehen. Sicher ist das alles recht malerisch, doch habe ich etwas dagegen, dass man Slumgebiete zu Touristenattraktionen hochjubelt – wie im Fall Dhonburi. An den Klongs hausen nämlich die Ärmsten der Armen – man braucht nur genau hinzuschauen!

Ich setzte mich in ein kleines Einheimischenrestaurant und ließ mir etwas Trinkbares bringen, denn die Hitze war groß und Schweiß hatte ich heute schon viel vergossen. So hatte ich die Möglichkeit, mir den armen Teil Dhonburis anzusehen, jenen Teil, der keinem europäischen Besucher vorgeführt wird, denn hier wühlen alte Frauen und Kinder in Abfallhaufen, sind die Wohnbuden meist aus Wellblech und Pappe, sind die Wege mit tiefem Staub belegt, trommeln Kinder auf Blechbüchsen und werden ausgemergelte Hunde und Hühner aufgescheucht. Der kleine Tempel ist kein Touristenobjekt zum Abfilmen, deshalb ist auch die Anlage ungepflegt, aber der Tempel wird von Gläubigen viel besucht. Halbverhungerte, Kranke oder Bettler – die sucht man aber selbst hier vergeblich oder sind die ganz seltene Ausnahme.

Dhonburi, das ist auch ein kleines Stück China, denn es begegnen einem nur selten Thais. Ich beobachtete überraschend scheue Kinder, alte Wägelchen schiebende Omas, mit Stäbchen essende Gäste, pepsitrinkende Jugendliche, ich hörte von überall her aber meist nur thailändische Musik, eine Musik, die dem Europäer bei genauerem Hinhören nicht ganz so fremd ist, wie beispielsweise die indische oder chinesische Klassik.

Als ich glaubte, die Klonggegend einigermaßen zu kennen, entschloss ich mich für den Rückmarsch zum Bahnhof beziehungsweise zum Hotel. Da ich wusste, in welche Richtung ich zu gehen hatte, ging ich nichtsahnend los, verließ mich fest auf meinen Orientierungssinn und wagte gar eine Abkürzung durch das Chinesenviertel Bangkoks. Natürlich hatte ich keine Ahnung, wie kompliziert hier die Straßen verlaufen und vor allem, dass hier niemand auch nur eine Silbe der guten alten englischen Sprache spricht.

Da es mittlerweile finstere Nacht geworden war, wusste ich schließlich nicht mehr, wo ich mich eigentlich befand. Ich hielt nicht weniger als fünf freie Motorrikschas an, aber keiner der Fahrer kannte den englischen Begriff »Railway Station«. Auch die Inhaber von ein paar Geschäftchen konnten mir nicht weiterhelfen, niemand verstand »Hotel« oder »Railway Station«. Schließlich betrat ich eine Drogerie, in der eine jüngere Frau tatsächlich etwas Englisch konnte. Sie war bereit, mir die dringend benötigten Wörter in thailändischer Sprache auf einen Zettel zu schreiben, mit dessen Hilfe ich dann auch ohneweiteres einem Taxifahrer mein Ziel klarmachen konnte.

Nach einer verrückten Fahrt durch das Chinesenviertel Bangkoks, bei der ich merkte, dass ich mich offensichtlich im Kreis bewegt hatte, kam ich endlich wieder im Hotel an, dies in dem Bewusstsein, heute das Wichtigste dieser Stadt gesehen zu haben. Sicher, hier könnte man sich tagelang aufhalten, aber ich glaube, dass man innerhalb nur eines Tages auch dieses riesenhaft große Bangkok »überblicken« kann. Ich war physisch jedenfalls erledigt, mir zitterten die Knie und schmerzte der Kopf, denn zwei Nächte ohne richtigen Schlaf und dann die vielen Kilometer in der Stadt – hauptsächlich zu Fuß – hatten mich geschafft. Ich erledigte außerhalb meines Zimmers eine schnelle Primitivwäsche und fiel dann todmüde auf meine Pritsche.

Nakhon Pathom – Chedi über Buddhas Asche

Trotz der auch nachts nie aufhörenden Straßengeräusche hatte ich gut bis halb sechs geschlafen, der 12. Dezember war angebrochen. Auch heute Morgen war es schwül, aber mit diesem Klima hatte ich gottseidank keine Probleme, einem Klima, das für den »normal konstituierten« Europäer in der Regel nicht gut verträglich ist, jedenfalls nicht für längere Zeit. Ich gab mir die beste Mühe mich zu rasieren, aber das war bei dieser hohen Luftfeuchtigkeit, die mir ständig den Schweiß aus den Poren trieb, wirklich ein Problem, am liebsten hätte ich mir hier einen Bart wuchern lassen.

Kurz nach sechs verließ ich das Hotel, ohne Frühstück zwar, aber auch ohne Kopfschmerzen, die sich während der Nacht gottseidank verflüchtigt hatten. Unten waren die fahrbaren Verkaufsbuden schon oder noch immer geöffnet, so dass ich mir etwas zu beißen und zu trinken kaufen konnte. Erstaunlich, dass der Fremdling selbst zu dieser frühen Zeit völlig normal behandelt wird, keiner gafft oder quatscht dummes Zeug, jeder hat hier zu allererst mit sich selbst zu tun, das ist gut so und macht das Reisen in diesem Land zur Freude.

Heute war der Tag, an dem ich zur Tour ins Land starten wollte, in ein Land, das mir auch vom Erzählen her noch nicht bekannt war, denn sämtliche Freunde, die sich als »Thailandkenner« ausgaben, waren ausnahmslos mit wohl organisierten Gruppen hier und hatten deshalb auch keine Ahnung davon, wie sich Thailand per einheimischen Bussen, Zügen, Flugzeugen und Taxis bewältigen lässt. Da ich aber auf dem Standpunkt stehe, dass ein Land einem erst dann unter die Haut geht, wenn man es »einheimisch« bereist und bewohnt hat, verzichtete ich auch hier auf teure Klimabusse und Hotels, auf 1. Klassefahrten in Zügen und auf normale Taxis; mir waren die landesüblichen Busse, die dritten Zugklassen, die knattrigen Rikschas und Chinesenhotels gerade recht. Doch einfach ist diese Art des Reisens wahrlich nicht.

Aus Informationsmaterial hatte ich ersehen, dass die nach Westen fahrenden Busse ausnahmslos vom Southern-Bus-Terminal abfahren, und da mein erstes heutiges Ziel die berühmte Tempelstadt Nakhon Pathom zirka 80 Kilometer westlich von Bangkok war, musste ich mich per Motorrikscha zunächst zu diesem Busterminal bringen lassen. Eine dieser abenteuerlichen Rikschas war vor dem Hauptbahnhof für ausgehandelte 15 Baht schnell angeheuert und ab ging’s durch das noch nicht ganz aufgewachte Bangkok. Als nach einer halbstündigen Fahrt der Fahrer sein kleines Gefährt in den Terminal hineinbugsierte, ging soeben erst die Sonne auf.

Hier nun herrschte bereits reges Treiben, aber kein Chaos! Viele Hundert Reisende bemühten sich um Tickets, kauften Limo, Bananen, Tee und Zeitungen, aber nirgends war »indische Hektik« oder dummes Gezänk zu beobachten. Das überraschte mich angenehm, denn ich schloss von hiesigen Verhältnissen natürlich auf andere Busbahnhöfe im Landesinnern. – Ein Busticket nach Nakhon Pathom war für sieben Baht beziehungsweise 70 Pfennige schnell erstanden, mir wurde der Bus Nummer 83 genannt, der schon abfahrbereit in seiner Box stand – ein sauberer Bus! In Indien wäre das ein Super-Luxus-Bus gewesen! Dieser hier war pieksauber, die vielen Chromteile blitzten, die Scheiben waren blank und natürlich auch alle vorhanden, die Türen und Ventilatoren funktionierten, die Passagiere waren sauber und diszipliniert. Pünktlich 6.40 Uhr startete der Bus fahrplanmäßig. Dass ich in diesem Bus – wie in übrigens allen anderen ebenfalls – der einzige Europäer war, möchte ich nur der Vollständigkeit halber gesagt haben.

Die Fahrt ging zunächst durch das morgendliche Bangkok, vorbei an Dutzenden buddhistischer Novizen, die täglich zwischen fünf und sieben Uhr mit Blechnäpfen unter dem Arm von Haus zu Haus und von Geschäft zu Geschäft gehen, um sich Essbares für den Tag zu beschaffen. Sie sind als hellorangefarbene Punkte zu dieser frühen Zeit überall zu sehen, sie gehören zum hiesigen Leben und erhalten auch überall, wo sie vorsprechen eine Gabe. Diese glatzköpfigen und meist barfüßigen Bettelmönche zu beköstigen, ist im ganzen Land selbstverständliche Pflicht.

Vorbei an unendlich großen gepflegten Reisfeldern, an Dörfern, deren Häuser nur aus Bambusrohr, Palmblättern und Stroh errichtet wurden, vorbei an ein paar wenigen Elendshütten, an Ochsengespannen, Rikschas, schleppenden und auf den Feldern arbeitenden Menschen ging es Richtung Westen, und zwar auf ordentlicher Straße. Der Bus konnte eine respektable Geschwindigkeit fahren, aber haarsträubende Verkehrssituationen erlebte ich nicht. Auch daran erkennt man, dass diese Menschen hier den sich meist verrückt aufspielenden Indern um Längen voraus sind. Thailand und Indien – das sei vorweggenommen – sind zwei völlig verschiedene asiatische Welten, die sich partout nicht miteinander vergleichen lassen, und dennoch drängt sich mir »Indiengeschädigten« ein Vergleich immer wieder auf. Man sehe es mir nach!

Den alles überragenden Riesen-Chedi von Nakhon Pathom, das Wahrzeichen dieser Stadt, entdeckte ich bereits lange vor der Ankunft vom Bus aus, so dass ich wusste, dort keine Suchprobleme zu haben. Die Menschen im Bus waren mir gegenüber und untereinander höflich, einige wiesen auf den Chedi und gaben mir so zu verstehen, dass dies wohl mein Ziel sei. Ich nickte dankend und erntete Lächeln. Ankunft in Nakhon Pathom kurz vor acht, also sehr früh und völlig problemlos. Als ich den Bus verlassen hatte und er wieder anfuhr, winkten mir viele Reisende spontan nach, ich grüßte zurück und war glücklich darüber, diese erste Reise-Etappe so gut hinter mich gebracht zu haben und auch der Wettergott es wieder gut mit mir meinte.

Bevor ich die Hauptattraktion dieser zirka 30.000 Einwohner zählenden Stadt, den mit 115 Metern höchsten buddhistischen Bau des ganzen Landes besuchte, kehrt ich zunächst in ein einfaches Straßenrestaurant ein, aß etwas Kuchen, ein paar kleine Bananen und trank einen übersüßen Milchtee. Auch die Leute hier waren freundlich, wenn auch sehr zurückhaltend.

Schräg gegenüber diesem Restaurant befindet sich der örtliche Markt, ein unüberschaubares Gewimmel kleiner und kleinster Verkaufsstände am Boden oder auf wackeligen Holztischen. Hier ist buchstäblich alles zu haben, was der Magen begehren kann, für mich aber auch viel Unbekanntes. So werden beispielsweise Gemüse- und Obstsorten sowie Fische angeboten, die ich bisher noch nie zu Gesicht bekommen hatte. Die Verkäuferinnen bieten weder schreiend noch wild gestikulierend ihre Waren an, wie das eigentlich überall im Orient üblich ist, sie verhalten sich den Marktbesuchern gegenüber weitgehend passiv, stets aber emsig darum bemüht, ihr Ausgelegtes in Ordnung zu halten und machen selbst einen durchaus sauberen Eindruck. Hier könnte sich sogar eine kritische deutsche Hausfrau mit guten Lebensmitteln eindecken. Ich beließ es bei sieben mittelgroßen Bananen, die ich für einen Baht, also für nur zehn Pfennige, erstand. Das waren damals noch Preise!

Nun ging ich hinüber zum Chedi, der als Phra Pathom Chedi nach buddhistischer Überlieferung bereits im 2. Jahrhundert vor Christi bestanden haben soll, aber nicht an dieser Stelle, sondern an der Küste. Nakhon Pathom liegt heute nämlich fünfzig Kilometer von der Küste entfernt im Landesinnern! Durch indische Seefahrer kam die neue Lehre ins Land und setzte sich wohl zunächst in der Hafenstadt fest. Historisch nachweisbar ist lediglich, dass Reliquien – wahrscheinlich Knochen und Asche Buddhas – im 6. Jahrhundert n. Chr. in einem halbkugelförmigen Stupa eingeschreint wurden, der zunächst kaum vierzig Meter hoch war und bis im vorigen Jahrhundert Bestand hatte. Es ist König Mongkut und seinem Sohn zu verdanken, dass der Chedi von Nakhon Pathom heute die stattliche Höhe von weit über 100 Metern hat.

Der Chedi, der mit dunkelgelben Kacheln bedeckt ist und zur Zeit meines Besuches an verschiedenen Stellen restauriert wurde, ist von einer Galerie umgeben, die durch vier Viharas unterbrochen wird. Als Viharas werden jene Scheineingänge zum Chedi bezeichnet, die gewöhnlich Mönchen als Andachts-, Versammlungs- und Diskutierort dienen.

Ich besuchte alle vier Viharas, wovon jedoch nur der Nord- und West-Vihara für mich interessant war. Irgendwelche Probleme gab es nicht, ich konnte barfüßig ohneweiteres jeden Raum betreten und ungehindert fotografieren. Im West-Vihara, den ich mir als ersten vornahm, liegt der Goldene Buddha. Diese zwanzig Meter lange Figur symbolisiert den Eingang des Erhabenen Buddha ins Nirwana. Vor der Statue sind weitere kleine Statuen aufgestellt, deren Bedeutung mir allerdings verborgen blieb. Sie müssen jedoch ebenfalls große Bedeutung haben, denn auch sie sind über und über mit hell glitzernden und im leichten Durchzug flatternden Goldplättchen behangen. Unter dem hohen Dach des Nord-Viharas steht in Lehrhaltung eine zehn Meter hohe ebenfalls goldene Buddhafigur mit erhobener rechter Hand. Davor befinden sich drei kleine goldbehangene Figuren. Unter dem Altar wurde die Asche des Königs Vajirarudh beigesetzt, jenes Königs, der diesen riesenhaften Chedi vollenden ließ.

Hier beobachtete ich eine lange Zeit betende und Goldplättchen anbringende jüngere Frauen, denen es anzusehen war, dass sie sich freudig dieser religiösen Pflicht unterzogen. Meine Anwesenheit – immerhin war ich auch hier der einzige Europäer – brachte die Frauen keineswegs aus ihrem Konzept, im Gegenteil.

Ich sah zur Uhr und konnte kaum glauben, dass ich bereits jetzt mit dem Besuch der alten Hauptstadt des Suwarnabhumi-Königreiches fertig war. Sieht man einmal von dem weit außerhalb der Stadt liegenden Chandra-Palast ab, der heute Verwaltungen beherbergt, gibt es hier sonst nichts Besonderes mehr zu sehen. Eine Attraktion sei jener ehemalige Palast, wie mir gesagt wurde, jedenfalls nicht. Da ich ohnehin aus Zeitgründen darauf bedacht sein musste nur Wesentliches zu besichtigen, betrachtete ich meinen hiesigen Besuch als beendet und konzentrierte mich auf die Weiterfahrt in Richtung Westen.

Kanchanaburi – »Brücke am Kwai«

Noch in Chedinähe machte ich den Versuch, einen Polizisten nach dem hiesigen Busbahnhof zu fragen, um nach Kanchanaburi zu kommen. Aber da hatte ich Pech, denn er verstand nicht einmal Bahnhof. Doch er war hilfsbereit und ging mit mir ein paar Meter weiter bis zu einer Wagenansammlung, die ich jedoch nicht als Taxireihe identifizierte. Der Polizist befragte ein paar Fahrer, die offensichtlich auf zu transportierende Waren warteten, bis einer zu erkennen gab mich fahren zu wollen, doch war keine weitere Verständigung möglich. Demnach sollte ich einsteigen, wusste also nicht, ob ich jetzt bis Kanchanaburi gefahren werden sollte oder sonst wohin. Ich versuchte noch während der Fahrt wenigstens den englischen Begriff »bus« an den Fahrer zu bringen, bekam aber keine Bestätigung. Also überließ ich mich dem Schicksal, wohl wissend, dass dies unter Umständen kritisch werden könnte.

Nach einer viertelstündigen Fahrt kreuz und quer durch Nakhon Pathom stoppte der Fahrer plötzlich hinter einem Bus, der gerade an einer Haltestelle stand. Auf ihn zeigte er und hieß mich auszusteigen, nahm aber die ihm angebotenen zehn Baht nicht an. Er schüttelte nur lächelnd seinen Kopf und gab mir zu verstehen, dass ich mich beeilen müsse, um diesen Bus noch zu bekommen. Das war Dienst am Nächsten – an einem Fremden!

Binnen kurzer Zeit hatte ich geklärt, dass es sich tatsächlich um einen Bus nach Kanchanaburi handelt, nahm Platz und los ging’s. Nach einem schnellen Reifenwechsel, der in einer Kfz-Werkstatt von mehreren Mechanikern routiniert vorgenommen wurde, startete der Bus Richtung Westen. Bis Kanchanaburi lagen zirka 50 Straßenkilometer vor mir, eine Entfernung, die in Indien ein mittleres Problem wäre, die aber hier ohne wesentlichen Zeit- und Geldaufwand zu machen ist.

Die Fahrt ging weiter durch die reis- und zuckerrohrbestandene Menam-Tiefebene, später wurden die ersten Hügel der Bilauktaung Range sichtbar, über deren höchste Erhebungen die Grenze zum Nachbarland Burma verläuft. Unser Bus musste Dutzende überhoch mit Zuckerrohr beladene Lastkraftwagen überholen und geriet dabei oft auf den breiten und knöcheltiefen roten Staub belegten Randstreifen, so dass sekundenlang das Innere des Busses voll modrig riechendem Staub stand. Aber die Leute schimpften nicht, sie zogen lediglich ihre Schals vor die Gesichter und warteten ab, bis sich die roten Wolken wieder verzogen hatten.

Schon kurz nach elf hatte ich Kanchanaburi 130 Kilometer westlich von Bangkok erreicht. Hier, so hoffte ich, würde ich sicherlich genügend Leute treffen, die mir einen Tipp für meine vorgesehene Tour zur berühmten River Kwai Bridge gehen könnten. »Brücke am Kwai« – wer kennt nicht diesen filmischen Welterfolg und den dazugehörigen Pfeifmarsch?! Seit über zwanzig Jahren träumte ich davon diese Brücke zu sehen, zu betreten, zu fotografieren! Und jetzt lag dieses Ziel unmittelbar vor mir, ich war glücklich und konnte das alles noch gar nicht glauben, aber der berühmte Kniff in die Wange bestätigte mir, dass ich nicht träumte, dass ich tatsächlich am River Kwai war.

Zunächst ging es mir um die Hotelsuche, denn hier wollte ich übernachten. Ich befragte ein paar Fahrer von Fahrradrikschas und pickte mir einen 15-jährigen Burschen heraus der vorgab, mich verstehen zu können. Wir einigten uns auf einen vernünftigen, den hiesigen Verhältnissen angepassten Preis und schon befand ich mich auf dem Sitz einer Fahrradrikscha und wurde zu einem Tourist-Bungalow geradelt. Hier angekommen, hatte ich zunächst etwas Mühe, den Verwalter vom Fernseher wegzubringen, denn während meiner Thailandreise fanden in Bangkok gerade die groß aufgemachten Asiatischen Spiele statt, die sich hier niemand entgehen lässt. Aber dann merkte er plötzlich, dass er’s mit einem khakibekleideten Rucksackeuropäer zu tun hatte, sprang auf und stand mir prompt zu Diensten. »Ein Zimmer willst du – selbstverständlich, kostet fest 60 Baht.« Ich trug mich widerspruchslos ins Gästebuch ein, zahlte und wurde von einem zehnjährigen Jungen zum Zimmer geführt. Auch hier alles sehr sauber, die Möbel sind intakt, Gardinen verschönern den Raum, das Licht und der Ventilator funktionieren, das Wasser im hygienisch einwandfreien Bad läuft. Ich bin für ganze sechs Mark sehr zufrieden.

Mittlerweile war es Mittag geworden, und die Temperatur draußen konnte sich mit über dreißig Grad im Schatten durchaus sehen lassen. Dies hinderte mich aber keinesfalls daran, sofort in Richtung des großen Friedhofes aufzubrechen, an welchem ich per Rikscha bereits vorbeigefahren war. Ich war zu dieser Zeit der einzige Besucher und konnte ungestört diese mit zirka 9.000 Grabsteinen bestückte Gedenkstätte besichtigen. Ergreifend! Hier reiht sich Name an Name: Die Liste der beim Bahnbau von Thailand nach Burma ums Leben gekommenen Kriegsgefangenen und Zwangsarbeiter schien unendlich lang zu sein. Es waren hauptsächlich englische, australische und holländische Soldaten, aber auch viele Zivilisten, die hier in den fremden und lebensfeindlichen Tropen ihr Leben lassen mussten. Das hohe in der Anlagenmitte aufgestellte schlichte Kreuz erinnert daran, dass es Christen waren, die hier Opfer einer verrückten »Kriegsidee« wurden. Diese hatten sich – wie eigentlich immer – Leute ausgedacht, deren Schreibtische fernab vom Kriegsschauplatz standen. Es muss furchtbar gewesen sein! Hier auf diesem Friedhof wurden schon viele Tränen vergossen.

Der Rikschabursche, der mich zum Bungalow gefahren hatte, war immer noch zur Stelle, er musste wohl geahnt haben, dass ich jetzt endlich zur Kwai Bridge wollte. Aber jetzt ging’s erst einmal um den Preis, denn ich wusste, dass von hier mindestens drei Kilometer zu bewältigen waren. Wir einigten uns auf vierzig Baht, doch machte ich klar, dass es sich selbstverständlich um den Hin- und Rückfahrpreis handeln würde. Er nickte zwar unsicher, aber er nickte, und ich ahnte schon, dass er mich nicht ganz verstanden hatte. Ich sagte noch einmal auf Englisch: »Hin und zurück – 40 Baht«, und dann begann die Strampelei.

Es war selbst für einen hiesigen Radler in dieser Hitze eine ziemlich anstrengende Tour, und es dauerte nur eine Minute, da rann dem jungen Mann auch schon der Schweiß vom Kopf. Aber er strampelte unentwegt bis zur Brücke, wo er mich absetzte und mir zu verstehen gab, dass er auf mich warten würde. Ich überlegte einen Moment lang, ob ich nicht den Weg zurück zu Fuß machen sollte, verwarf aber diesen Gedanken wieder.