5,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Engelsdorfer Verlag

- Kategorie: Lebensstil

- Sprache: Deutsch

»Vom Limpopo zu den Baobabs« ist das ehrliche Werk unseres Autors, der in Afrika lebte, viele Tausend Kilometer über Land individuell gereist ist und vor Ort »live« dieses Buch schrieb. Dabei entdeckte er einen Riesen, den er sich für drei Jahre zur Pflicht gemacht hatte: großartige Landschaften, prächtige Menschen, mythische Religionen, lebendige Geschichte, politische Kirchen, dröhnende Stammestänze, modernste Technik. Dies und vieles mehr wird nüchtern, aber auch mit einem Schuss Leidenschaft dem Leser nähergebracht, der eingeladen ist, sich mit »Herz und Verstand« unserem afrikanischen Nachbarn zu nähern. Lebowa, KwaNdebele, KaNgwane, Gazankulu, QuaQua und KwaZulu – das sind Stammesgebiete mit Menschen, die stolz auf ihre kulturelle Identität sind. Aber es gibt auch unendlich viele Probleme: Alkoholismus, Drogen, Kriminalität, Unmoral, Rowdytum – keine spezifisch afrikanischen Erscheinungen, nein, sogenannte westliche. – Dieses Buch ist direkt, informativ und spannend.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 346

Veröffentlichungsjahr: 2013

Ähnliche

Harald Stöber

VOM LIMPOPO ZU DEN BAOBABS

Als Freier Journalist in Afrika

Bibliografische Information durch die Deutsche Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Copyright (2012) Engelsdorfer Verlag

Alle Rechte beim Autor

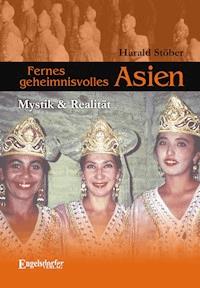

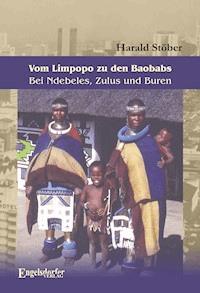

Titelfoto:

In einem Traditionsdorf der Ndebele

Coverrückseite:

Freundschaft mit einer Ndebele-Frau

www.engelsdorfer-verlag.de

eISBN: 978-3-86268-802-9

Nichts ist groß,

was nicht

wahr ist.

Lessing

Gewidmet meiner

lieben Familie und

allen Freunden

Afrikas.

Inhaltsverzeichnis

1. Kapitel

Natal und KwaZulu – Land des Himmels

Ladysmith »het veel te bied«

Vryheid, Zentrum der »Nieuwe Republiek«

Auf »Braksprui«

Usuthu – Ruf nach Frieden

Eshowe, die Stadt auf dem Hügel

Menschenfresser- und andere Dokumente

UniZulu

»Treu und fest« – Hermannsburg

Durban – Blut und viel Geschichte

Pietermaritzburg, das Herz der »Gartenprovinz«

2. Kapitel

Transvaal – Berge, Busch und Bantus

»Bastion des Nordens« und Universität

Pietersburg-Mosaik

Tzaneen – Stadt in den Wäldern

Gazankulu – Land of Promise

Bei »Luther, Dart und Stanley«

Baobabs und viel Adel

Bis zum Limpopo River

Gold und Tanny Ron

Riesenfarm und Miss Rose

KaNgwane, das »Herz vom Lowveld«

»Eine feste Burg« und KwaNdebele

1. Kapitel

Natal und KwaZulu – Land des Himmels

Heute war der Abschiedshappen bei den Argusaugen unter uns besonders liebevoll zurechtgemacht, gerade so, als ob man es uns schwermachen wollte, für nicht weniger als zehn Monate Abschied von München zu nehmen.

Es war der 23. März 1989, Tag der Rückreise nach Südafrika. Gewohnt pünktlich verließ die nach Erding fahrende S 6 um 13.08 Uhr den Münchener Ostbahnhof, um nach ein paar schnellen Minuten in Riem zu halten. Diesmal hatten wir uns für die preiswerte TAP (portugiesische Linie) entschieden, von der wir bisher nur Gutes hörten; dass unsere Boeing 737 zum Flug TP 565 nach Lissabon mit halbstündiger Verspätung in den Himmel stieg, sei der Gesellschaft verziehen. Nachdem sich das Flugzeug – begleitet von vielen Turbulenzen – bis auf 10.000 Meter hochgeschraubt hatte, lag es schließlich wie ein Brett, so dass wir in Ruhe ein gutes Essen mit zwölfprozentigem portugiesischen Rotwein zu uns nehmen konnten. Der Flug dauerte knapp drei Stunden, und als wir Portugals geschichtsträchtige Hauptstadt Lissabon und den großen Hafen unter uns liegen sahen, nahmen wir uns vor, nach Möglichkeit in die Stadt zu fahren, sollte der Zwischenaufenthalt doch bis gegen Mitternacht dauern. Landung gegen 17 Uhr Ortszeit bei sonnigem Wetter und einer Temperatur von 25 Grad.

Wir deponierten unsere Reisetaschen, tauschten ein paar Mark in portugiesische Cruceiros um und fuhren per normalem City-Bus in die Stadt, nachdem es uns gelungen war, ein paar eifrig agierende Taxifahrer davon zu überzeugen, dass wir uns für einen Bus nicht zu schade sind. Unser Ziel – den Hauptbahnhof in Hafennähe – erreichten wir binnen einer halben Stunde. Als wir dem Bus entstiegen waren, wussten wir, dass Lissabon eine Metropole ist, der man seine Referenz erweisen sollte.

Zunächst besahen wir uns den quirligen Hauptbahnhof und durchstreiften I.- und II.-Klasse-Waggons eines nach Porto in den Norden fahrenden Zuges: sauber, komfortabel und dank ausgelegter dicker Teppiche beinahe feierlich ruhig. Da wir Zug-Fans sind, keimte prompt der Wunsch auf, irgendwann einmal eine Bahnreise von Lissabon quer durch Europa, via Sowjetunion, China bis nach Hongkong zu unternehmen. Schließlich bummelten wir durch Lissabons romantische Altstadt oberhalb des Bahnhofes, die uns immer wieder den Blick hinunter zum geschäftigen Überseehafen freigab.

Flug TP 237 nach Johannesburg. Start unserer Tristar 500 mit 280 Plätzen pünktlich um 0.20 Uhr – ruhig, wuchtig, beinahe majestätisch. Nun war für viele Stunden schwarze Nacht um uns, und wenn es nicht immer wieder einmal etwas Gutes zu essen und zu trinken gegeben hätte und außerdem einen lustigen Film, wäre es womöglich langweilig geworden. Der Flug war außerordentlich ruhig, so ruhig, dass sich der Weißwein aus Portugals besten Kellern nicht einmal im Glas kringelte. Wir querten die riesige Sahara, um in Abidjan eine Zwischenlandung zu machen, aber schon nach einer Stunde ging es weiter. Schließlich dämmerte der Morgen, und ein reichhaltiges Frühstück wurde gereicht. Ankunft auf dem »Jan-Smuts«-Airport in Johannesburg 13.30 Uhr bei schönem Sonnenwetter und einer Mittagstemperatur von 25 Grad. Afrika hat uns wieder!

Nun standen uns zunächst zwei Wochen in Pretoria bevor, in denen es kaum eine langweilige Stunde gab, denn es galt, viel Behördliches und Privates zu erledigen. – Eine freudige Überraschung präsentierte uns gleich am Tage nach unserer Ankunft der inzwischen 30-jährige Jürgen, der während unserer dreimonatigen Abwesenheit erfolgreich gegen alle möglichen bürokratischen Hindernisse gekämpft hatte, um für uns Licht und Wasser zu beschaffen. Er schenkte uns einen wunderschönen Blumen- und Pflanzentopf, der auch noch nach unserer langen, demnächst anzutretenden Reise nach Natal in voller Blüte stand.

Ostersonntag. Während dieser Tag im christlichen Europa immer noch ein hoher kirchlicher Feiertag ist, gerät er hier in die Richtung »Kinderfest« und »Besorgungstag«: Viele Geschäfte sind geöffnet, denn Wurst, Brot und Obst muss ja schließlich auch zu Ostern eingekauft werden können. Den Kindern ist im Sunnypark ein bunter Garten aufgebaut worden, wo sie Hühner mit ihren Küken, Gänse und Kaninchen bestaunen und auf einem Ponyrücken eine Runde reiten können. Auf österliche Feierlichkeit trifft man im bescheidenen Rahmen nur noch in den Kirchen. Welch ein Unterschied zur Zeit um 1965/66, als wir zum ersten Mal in Südafrika weilten: Da waren an Sonn- und Feiertagen sogar die Kinderschaukeln in den Parks durch Sperrketten blockiert, Kinos und Restaurants waren geschlossen, und es gehörte zur Pflicht, die Gottesdienste zu besuchen. Bezeichnend, dass der Ostermontag hier »Gesinsdag« oder »Family Day« ist, an dem oft auswärts gegessen wird, sofern man die Geduld aufbringt, vor einem Restaurant Schlange zu stehen.

Frustrierend waren die Behördengänge bei Home Affairs (Polizeibehörde) und beim City Council (Stadtverwaltung); darüber täuschte auch nicht die freundliche Musikberieselung bei den Innenministeriellen hinweg. Es waren Passkopien zu machen und Fingerabdrücke zu hinterlassen, und zwar nicht nur vom Daumen, sondern von allen zehn Fingern einzeln sowie beiden Innenhänden. Doch dieser Prozedur haben sich alle Bewerber um eine Identity Card zu unterziehen: Aus- und Inländer ohne Rücksicht auf Hautfarbe, Geschlecht und gesellschaftlichen Status. – Etwas einfacher war die Prozedur bei der Stadtverwaltung, denn dort waren wir zahlende Kunden, aber auf stur schaltete man, als wir das von Jürgen für uns bezahlte Deposit haben wollten: Das müsse er auf jeden Fall persönlich erledigen, da helfe auch keine Vollmacht!

Einblicke in überholte Denkweisen erhielten wir von einer uns besuchenden Dame, die stolz darauf ist, seit 35 Jahren im Lande zu sein, und deren Sohn es hier zu etwas gebracht hat. Er kaufe sich eine Wohnung und Farm nach der anderen und fliege selbstverständlich zum Skifahren nach Österreich. Ihre beste Zeit in Südafrika sei die um 1960 gewesen, denn da mussten die Schwarzen abends auf Glockenschlag aus den Städten verschwinden, da sei alles noch sicher gewesen, aber heute? Alles Kriminelle, und schuld daran hat’s Fernsehen! In einem Township, nein, da wäre sie noch nie gewesen, das sei doch viel zu gefährlich, das tue kein Weißer!

Wenige Tage nach unserer Rückkehr bekamen wir via »Beeld« wieder Wind aus der politischen Richtung, dem man hier partout nicht auszuweichen vermag: Premierministerin Maggie Thatcher im südlichen Afrika – in Moçambique und Zimbabwe. Wieder einmal wurde der Südafrikaner mit einer Politik konfrontiert, für die er kein Verständnis aufbringen kann: Maggie schenkte dem nachbarlichen Chissano, dem Nachfolger des vom Himmel gefallenen kommunistischen Staatspräsidenten Machel, nicht weniger als 42 Millionen Rand zur – wie es hieß – Linderung des Flüchtlingsproblems sowie für das Militär und erhielt zum Dank dafür Chissanos in den Himmel gestreckte Faust mit den begleitenden Worten: »Lang lebe Großbritannien!« Auch in Mugabes Zimbabwe öffnete sie ihre Brieftasche und verschenkte abermals 42 Millionen Rand, diesmal »zugunsten besitzloser Bauern« und ebenfalls für das Militär. Der Dank Mugabes: Veränderungen in Südafrika seien erkennbar, besonders nach de Klerk sei ein neuer Geist zu spüren.

Prompt hatten dies sechs sogenannte Aktivisten in Pretoria in ihrem Sinne verstanden und »flüchteten« in die britische Botschaft, um im Gefolge dieses neuen Geistes gegen Apartheid zu demonstrieren. Aber die Reaktionen der Amtsbriten waren alles andere als entgegenkommend, denn man ließ diese Leute einfach zappeln, versorgte sie schlecht und verbot ihnen sogar das Telefonieren. Und so stand auf einem durchs Eingangstor gereichten Zettel: »Bringt uns Toilettenpapier und ein paar Sandwichs!«

Ganz anders dagegen die Aufnahme mehrerer Aktivisten durch das Personal der deutschen Botschaft: Versorgung der »Freiheitskämpfer« hinten und vorne, organisierter Medienrummel und triumphaler Abzug in bundesdeutschen Limousinen! – Wer miterlebt hat, wie beschämend die demonstrative Abwesenheit der Amtsdeutschen anlässlich der offiziellen Kranzniederlegung an den Union Buildings war, greift sich an den Kopf: Einerseits die Hofierung junger schwarzer Aktivisten, die in Wirklichkeit nur eine Medien-Show geboten haben, und andererseits das Ignorieren des Gedenkens an Millionen gefallener Soldaten in den Weltkriegen, und zwar ungeachtet der Tatsache, dass andere wichtige europäische Botschaften höchstrangig vertreten waren.

Aufschrecken ließen zwei Schlagzeilen vom 2. April 1989: »In SWA fließt Blut« und »Frieden in SWA auf des Messers Schneide«. Was war passiert? Bekanntlich sollten ab dem 1. April die zwischen Südafrika, Angola, Kuba und den USA abgeschlossenen Friedensvereinbarungen greifen und die UN-Kontingente im Norden »Namibias« ihre aktiven Schutzfunktionen übernehmen. Doch das schien der SWAPO, der »Befreiungsorganisation für Südwestafrika«, nicht ins Konzept gepasst zu haben und fiel just am 1. April von Angola aus mit 1.000 Mann im Norden ein. Die UN-Militärs unter dem Befehl eines indischen Generals reagierten völlig kopflos, stellte sich nämlich heraus, dass die vom Frieden in SWA beseelten Soldaten aus Italien, Polen, Ungarn, Kenia, Finnland und so weiter keine Ahnung davon hatten, wie man mit motivierten Terroristen fertig werden kann, deren Sprache man nicht spricht und deren Operationsgebiete man nicht kennt.

Schnell begriffen hatte das »Pik« Botha, Südafrikas erfahrener Außenminister, einer der Mitunterzeichner des sogenannten Friedensabkommens für »Namibia«. Er holte sich das offizielle Einverständnis für das Eingreifen seiner Polizei bei UN-Generalsekretär Perez de Cuillar ein und ließ die Führungsstäbe der UN-Truppen erst einmal mit ordentlichem Kartenmaterial ausrüsten, die – so war zu lesen – über die Detailkenntnisse der Südafrikaner höchst erstaunt waren. Die Medien – auch Zeitungen in Südafrika – bewerteten das UN-Einverständnis als »Lizenz zum Töten«, was natürlich als massive Missbilligung der offiziellen Politik Pretorias interpretiert wurde, und dennoch konnte diese Kritik veröffentlicht werden. Politik?

Natürlich, denn die Tatsache, dass Südafrikas Polizei gemeinsam mit UN-Truppen gegen SWAPO-Terroristen aktiv wurde, war ein nie dagewesenes Politikum, standen sich die UN und Südafrika doch jahrzehntelang wegen der sogenannten Namibiafrage feindlich gegenüber. In einem US-Telefon-Interview, das hier im Originalton verbreitet wurde und ich gehört habe, lobte Sambias Staatspräsident KK ausdrücklich Südafrika wegen dessen Besonnenheit und Kooperationsbereitschaft in einer schwierigen Situation und wörtlich: »South Africa is great!« Und dies aus dem Munde eines Mannes, der sogenannte Frontstaaten gegen Südafrika vertritt und Gastland für das »Namibia«-Institut ist, in welchem zukünftige schwarze Führungskräfte für die Zeit nach der Unabhängigkeit ausgebildet werden.

Maggie saß bereits im Flugzeug gen London, wird noch Bothas Abschiedsworte im Ohr gehabt haben und dessen großen Blumenstrauß in Händen (»Pik« hatte sie überraschenderweise in Windhoek getroffen), als sie von ihm einen informellen Anruf von unten bekam, der mit den Worten endete: »Maggie, wir haben alles im Griff!« Und sie reagierte mit offiziellen Worten des Dankes! – Afrikapolitik 1989, bei der viele nicht wissen, ob sie nun zum Lachen oder Weinen ist, aber eines steht wohl fest: Die brave bundesdeutsche Politik scheint nicht mehr den Durchblick zu haben!

Unsere Reise in die Provinz Natal – ein gründlich vorbereitetes Unternehmen – stand unter günstigen Sternen, denn es spielte nicht nur das Wetter mit, das im April dem mitteleuropäischen Sommer gleicht. Wir realisierten dank meist kurzer Entfernungen und guter Straßenverhältnisse alles, was wir uns vorgenommen hatten, mehr noch, denn unterwegs trafen wir Freunde, die gern bereit waren, uns ein paar Stückchen mehr ihres landschaftlich besonders schönen Natals zu zeigen, als wir geplant hatten.

Die Zulus, die mit sieben Millionen eine riesige Majorität nicht nur in Natal, sondern in ganz Südafrika darstellen (ihnen folgen zahlenmäßig die außerhalb der Transkei lebenden drei Millionen Xhosas), nennen ihr Land seit alters her »Land des Himmels«, und zwar im Bewusstsein dessen, was sie umgibt: herrliche Berglandschaften, deren Grün kraftstrotzend gen Himmel ragt; Seen und Flüsse, deren Wasser noch gesund sind, und nicht zuletzt Menschen, deren Freundlichkeit uns oft beschämte.

Aber »KwaZulu und Natal« – so die offizielle Bezeichnung – wird nicht nur von Menschen schwarzer Hautfarbe bewohnt, sondern auch von Indern und Weißen, auf deren Besonderheiten noch eingegangen werden wird. So präsentiert sich Natal als riesiger Fleckenteppich, denn aufgrund geschichtlich-traditioneller Entwicklungen, in deren Verlauf viel Blut floss, leben die verschiedenen ethnischen Gruppen in ihren eigenen Gebieten. Voneinander getrennt sind vor allem Zulu und Inder, die sich schon oft aufs Bitterste bekämpft haben, aber auch die überwiegend englisch geprägten Weißen haben ihre Gebiete.

Unsere Tour, die wir mit öffentlichen und privaten Bussen, Kombis (Sammeltaxis für Schwarze) und Privatautos bewältigten, dauerte vom 4. April bis 9. Mai 1989 und hatte eine Gesamtlänge von 2.500 Kilometern. Während dieser Zeit besuchten wir elf Städte und Dörfer, die wir uns möglichst tief unter die Haut gehen ließen, zumal es die Absicht war, das riesige Afrika mit seinem unendlichen Reichtum an Geschichte, Kultur und Menschen nicht nur touristisch für uns zu erschließen; denn das wäre in der Tat zu wenig und hätte dieser Kontinent auch nicht verdient. Und wie sich zeigte, erfüllte sich auch unser großer Wunsch nach Offenheit und Freizügigkeit in überreichem Maße.

Übrigens schreibe ich die folgenden Kapitel nicht an meinem altdeutschen Schreibtisch in München, sondern umgeben von afrikanischer Atmosphäre in Pretoria, wodurch sie sich stilistisch womöglich von früheren Kapiteln unterscheiden. Und da wir eine besonders große Anzahl sehr unterschiedlicher Eindrücke und Informationen an mehreren Orten in uns aufnahmen, glaube ich richtig entschieden zu haben, nunmehr chronologischer vorzugehen, damit nichts Wesentliches verlorengeht.

Unsere Reise nahm folgenden Verlauf: Pretoria, Johannesburg, Lady-smith, e’Zakheni, Colenso, Vryheid, Ulundi, Ondini, Eshowe, KwaDlangezwa, Hermannsburg, Durban, Pietermaritzburg, Howik, Pretoria. Als wir am Mittwoch, dem 10. Mai 1989, unser zu Hause in Sunnyside wieder betraten, fühlten wir uns glücklich, gesund und um vieles reicher, und sehr bald sollte abermals der Wunsch reifen, ein weiteres afrikanisches Mosaiksteinchen kennenzulernen: Transvaal im Norden.

Noch ein Wort zum Inhalt: Es ist nicht meine Aufgabe, Natal und KwaZulu unter wissenschaftlichem Vorzeichen zu beschreiben, zumal es Arbeiten dieser Art in Mengen gibt. Mir liegt dagegen am Herzen, den an Afrika interessierten Lesern aufzuzeigen, dass es zwischen der großen Politik und dem glänzenden Tourismus (an beiden kommt man jedoch nicht vorbei) noch tausend Dinge gibt, die insgesamt gesehen erst ein Gefühl für »Afrika-wie-es-ist« entstehen lassen. Verhängnisvoll ist Einseitigkeit, ganz gleich, um welche Dinge es sich handeln mag, denn dadurch können – besonders in Bezug auf Südafrika – nicht wieder gutzumachende Schäden entstehen. So wird das Motto »Realität« lauten, und zwar jene, die wir selbst erlebten, unabhängig von dem, was sich zahllose politisch motivierte Autoren an ihren Schreibtischen über Afrika haben einfallen lassen. Hauptsächlich darin sollte man den Wert von »Mosaica Africana« sehen!

Ladysmith »het veel te bied«

Dieser afrikaans geprägte Titel über dem Kapitel »Ladysmith« scheint auf den ersten Blick deplatziert zu sein, denn das weiße Natal ist englisch. Aber man trifft allenthalben auch auf Burisches, was in erster Linie geschichtlich bedingt ist: Hier fanden um 1900 härteste kriegerische Auseinandersetzungen zwischen Engländern und Buren statt, die trotz burischer Niederlage dieses im Grunde antienglische Volkselement Natals nicht gänzlich hatten auslöschen können.

Unser Zug – ein Pendler zwischen den Metropolen Pretoria und Johannesburg – verließ am 4. April 1989 pünktlich um 7.15 Uhr den unter Denkmalschutz stehenden Bahnhof der Regierungshauptstadt und stotterte sich gemächlich bis ins Herz von Südafrikas Wirtschaftszentrum Johannesburg. Wir fuhren I. Klasse, obwohl ich am Schalter ausdrücklich die II. verlangt hatte, aber ohne Zögern warf mir der Herr Beamte das teurere Ticket in den Drehteller. Ist es immer noch so, dass für die Weißen das Zusammensitzen mit Schwarzen, die aus Kostengründen fast ausschließlich die III. Klasse benutzen, tabu ist? Ja, so ist es, zumal zwischen den Weißen und speziell den schwarzen Dritte-Klasse-Fahrern kulturelle Welten klaffen. Doch nichts ist verboten, denn der Weiße kann III. Klasse fahren und der Schwarze I., aber man tut es in der Regel nicht.

Unweit des Johannesburger Hauptbahnhofes befindet sich die Rotunda, eine kreisrunde Riesenhalle, in der sich aufs Modernste die SAL, das dominierende Luftfahrtunternehmen des Landes, eingerichtet hat. Die Halle selbst dürfte schon ihre vier bis fünf Jahrzehnte auf dem Buckel haben, was unschwer den frisch gebohnerten Parkettfußböden anzusehen ist. Gegenüber fanden wir das Office des Busunternehmens »Greyhound«, dessen Name sich zwar amerikanisch anhört, aber es handelt sich um eine hiesige Firma. Wäre »Greyhound« in US-Hand, gäbe es diesen Namen auf Südafrikas Straßen nicht mehr: Boykott, um damit gegen Apartheid zu protestieren!

Zunächst gab uns eine freundliche Angestellte den Hinweis, wir könnten uns bis zur Abfahrt nach Ladysmith im Warteraum des oberen Stockwerks aufhalten, ein sauberer, mit bequemen Sesseln und einem Kaffeeautomaten ausgestatteter Raum für jede Hautfarbe. Als die Abfertigung unten am Bus ihren Anfang nahm, staunten wir, denn auf dem ausgelegten roten Teppich standen zu Hauf auch jene Reisegäste, deren Äußeres schwarz oder braun ist; wir schätzten, dass die Hälfte der sich anstellenden Leute dunkelfarbig war. Und wie sich zeigte, reiste sogar ohne Begleitung ein vielleicht zwölfjähriger Negerbub mit, um den sich das weiße »Bodenpersonal« rührend kümmerte. Das Personal an Bord bestand aus dem umsichtigen Fahrer sowie einer schönen Hostess – beide schwarz. Wir haben während der ganzen Reise nicht einmal andeutungsweise erkennen können, dass irgendeine Hautfarbe einmal besser oder schlechter mit Tee, Kaffee oder Gebäck versorgt worden wäre. Und das im Lande der bösen Apartheid!

Als unser mit Fernsehen und Musik ausgestatteter Superbus die Wolkenkratzer Johannesburgs hinter sich hatte, erlebten wir schöne grüne Berglandschaften, wohlgeordnete Mais- und Sonnenblumenfelder, beste Straßen mit wenig Verkehr und nicht zuletzt strahlendes Wetter. Bis Newcastle tangierten wir nur den kleinen Ort Memel, und es schien, als würden wir eine von Menschen unbewohnte und trotzdem bis zum letzten Quadratmeter kultivierte Gegend durchqueren. Ankunft in Newcastle – der einzigen Zwischenstation – gegen 13.30 Uhr, und nach kurzem Aufenthalt ging es dann bis Ladysmith, der ersten größeren Stadt nach dem Queren der Grenze zwischen dem Orange-Free-State und Natal. Ladysmith, etwa 50 Kilometer südlich dieser Provinzgrenze entfernt, erreichten wir fahrplanmäßig um 14.45 Uhr.

»Die Leute von Ladysmith«, so liest es sich vergnüglich, »nehmen sich zur Arbeit keine Brotzeit mit, sondern sie genießen ihr Mittagessen zu Hause. Sie quälen sich weder durch den Straßenverkehr, noch fahren sie in überfüllten Zügen. Und wenn sie abends heimkommen, haben sie noch genügend Muße, sich ihre Freizeit zu gestalten.« Diesen schlichten Nenner ließ sich ein unbekannter Autor in den Sinn kommen, dem die Aufgabe gestellt war, die Mentalität der Menschen hier zu definieren. Dass wir allenthalben auf diese Charakterzüge stießen, sei vorweggenommen.

Nach längerer Suche fand ich endlich das, wonach uns der Sinn stand: ein einfaches preiswertes Doppelzimmer in der Elmarie-Lodge, geführt von einer robusten Burenfrau, deren Wohnbereich inklusive Schreibtischecke fast lupenrein der Zeit um 1900 entspricht. Als sie hörte, es mit deutschen Gästen zu tun zu haben, legte sie auf ihre ohnehin freundliche Art noch eins drauf, indem sie zutiefst bedauerte, uns nur ein primitiv eingerichtetes Zimmer mit Betten anbieten zu können, deren ausgeleierte Matratzen spätestens übermorgen gegen neue ausgewechselt würden. Wir nahmen das Zimmer, denn es war wenigstens sauber. Wasser, Bad und Toiletten befanden sich am Ende eines langen Ganges. Das untere Viertel der altersschwachen Schränke war noch vom letzten Flutwasser des Klip Rivers gezeichnet, Tisch und Stühle wackelten, die Gardinen hingen verbraucht an verrosteten Ringen, und an der hohen Decke baumelte eine 15-er Funzel, unter der das Zeitunglesen zur Tortur wurde. Die übrigen Bewohner unterschieden sich im Prinzip nicht von jenen, die uns seinerzeit in Pretoria Gesellschaft leisteten: Blanke der Gesellschaftsschicht weit unten, das heißt Trunkenbolde und deren Frauen. Man haust zu zweit in einem winzigen Raum voller Sperrmüll, einem Fernseher, qualmt und döst vor sich hin, und mindestens einmal pro Woche wird kräftig zu den Flaschen gegriffen.

War bereits zur Zeit der Apartheid gang und gäbe: gemischte Reisegesellschaften undRoter Teppich für alle.

Am Abend – es war schon gegen 19 Uhr stockdunkel – gingen wir zum Bahnhof, hoffend, sogleich eine passende Tagesverbindung ins nordöstlich von Ladysmith gelegene Vryheid genannt zu bekommen, doch da hatten wir hochgestapelt, denn auf dem Bahnhof war nur noch der Vorsteher im Dienst, der gleichzeitig auch Auskunftsbeamter ist – ein gesetzter Fünfziger, der uns lachend sagte: »Nach Vryheid? Da geht schon lange nichts mehr, nur noch ein Mitternachtszug III. Klasse halfway bis Glencoe – Schluss!«

»Und wie, um Gottes Willen, geht’s dann weiter?«

»Morgens gegen acht per Bahnbus, nur Schwarze, nicht zu empfehlen!«

Wir nahmen es enttäuscht zur Kenntnis, wussten aber schon jetzt, dass uns etwas anderes in den Sinn kommen musste.

Das erste Ziel am nächsten Morgen war die Ned. Geref. Kerk in der Church Street, Ladysmiths Hauptgeschäftsstraße, ein massiver Natursteinbau inmitten eines schönen großen Gartens. Das Innere ist schmucklos, sauber und ruhig, aber umso mehr konzentriert sich der Besucher auf ein rotes Altartuch mit gestickter Schreibschrift: »God is Liefde.« Es handelt sich also um eine afrikaans geprägte Glaubensgemeinschaft, die jedoch – und das sei unterstrichen – mit dem »Kirchenführer« Dr. Allan Boesak, ebenfalls NG Kerk, nicht identisch ist. Boesak ist bekanntlich ein entschiedener Gegner des »Regimes in Pretoria«, das er zum Teufel wünscht, um »Pretoria wie Phönix aus der Asche zu einem neuen Jerusalem werden zu lassen«. Wie uns katholischerseits gesagt wurde, repräsentiert der extrem links orientierte Boesak lediglich eine der vielen Sekten innerhalb der NG Kerk, habe es aber verstanden, mittels politischer Parolen die Medien der westlichen Welt auf sich gezogen zu haben, um vor allem nach Sanktionen und Boykotten gegen Südafrika zu rufen, wissend, damit in erster Linie jenen zu schaden, denen er angeblich helfen will.

Dass Boesak in der Tat alles Mögliche ist, nur nicht der Repräsentant der 3,5 Millionen Mitglieder starken NG-Kerk-Familie (davon zirka 86.000 in Natal), versucht Professor Andries Raath in seiner Arbeit »Das revolutionäre Dreieck« zu beweisen, die uns im Pfarrzimmer dieser NG Kerk zu Ladysmith in die Hände fiel; damit sind die KPdSU (Kommunistische Partei der Sowjetunion), die SAKP (Kommunistische Partei von Südafrika) und der ANC (African National Congress) gemeint: »Die Idee von Glasnost und Perestroika ist nicht etwa eine Abkehr vom Marxismus-Leninismus, sondern eher dessen Festigung. Gorbatschow habe erklärt, es handele sich um die Rückkehr zu den wahren Grundlagen des Marxismus-Leninismus.« Schlussfolgernd wird der Professor deutlich: »Die Gefahr besteht, dass die Südafrikaner durch den äußeren Schein von Liberalität und Friedensmotiven dieser Doktrin verfallen könnten. Auch die kürzlich konstituierten Richtlinien des ANC zeigen die marxistische Grundhaltung, die vom christlich-calvinistischen Standpunkt aus in jeder Hinsicht zu verwerfen ist. Beten wir dafür, nicht zugunsten der Klischees von Erneuerung und Offenheit sowie Aufrufen zu Menschenrechten und Demokratie (aus Richtung der falschen Seite) selbstvernichtende Kompromisse zu schließen!«

Die NG Kerk geht bis auf Jan van Riebeck zurück, der im Jahre 1652 sein erstes Gebet auf afrikanischem Boden sprach. Da die Holländer – damals wie heute – ausgesprochene Individualisten waren beziehungsweise sind, nimmt es nicht wunder, dass sich im Laufe der fast 340-jährigen Geschichte am Kap nicht weniger als 13 Gliedkirchen entwickelt haben, die sich »Unter der gnädigen Hand Gottes« heute der NG-Kerk-Familie zugehörig fühlen, doch geht jede Gemeinschaft ihren eigenen Weg. Vier dieser Gliedkirchen befinden sich innerhalb der Grenzen Südafrikas, und der große Rest verteilt sich auf elf afrikanische Länder sowie auf Portugal, wo allerdings nur eine kleine Gruppe existiert; das sind Schwarze aus den ehemaligen portugiesischen Kolonien Moçambique und Angola.

Nun strömten auch britische Siedler in großer Zahl hierher, die Lady-smith aufblühen ließen, wozu später noch der rege Handel mit den Gebieten jenseits der Drakensberge und nicht zuletzt die Bahn kamen, die Port Natal mit den Diamantenfeldern um Kimberley verband und über Lady-smith führte. Dies war die Zeit, in der in Ladysmith »Wildwest-Atmosphäre« herrschte.

Eine Angstperiode erlebte Ladysmith im Jahre 1879, als zwischen Briten und Zulus Feindseligkeiten ausbrachen, die man Chief Cetewayo anlastete. Man baute ein riesiges Fort, um die Bevölkerung notfalls dort unterbringen zu können, aber hierzu war es nicht gekommen. Ladysmith blieb auch vom ersten Freiheitskrieg Anfang 1881 verschont, der in Transvaal tobte.

Die friedliche Zeit wurde im Oktober 1899 jedoch unterbrochen, als der sogenannte Burenkrieg – der zweite Freiheitskrieg – zwischen der Republik Transvaal und Oranje-Vrystaat einerseits sowie den Briten andererseits ausbrach, denn Ladysmith – der Hafen zur Kapkolonie – wurde zum Schlüsselpunkt des Streits um Natal. Der Burenführer Piet Joubert befestigte mehrere Hügel um Ladysmith und begann am 30. Oktober 1899 mit der Beschießung der von britischen Truppen unter General George White gehaltenen Stadt, womit eine 120 Tage dauernde Belagerung ihren verhängnisvollen Anfang nahm: Die Belagerer – alles Naturburschen harten Kalibers – schnitten die Wasserversorgung ab und ließen keine Lebensmittel mehr durch, so dass sich für die Briten die Lage dramatisch verschlechterte. Nach offiziellen britischen Berichten verloren 260 Offiziere und Mannschaften im Kampf ihr Leben und weitere 541 durch verschiedene Krankheiten.

Die bedrängten Briten bekamen schließlich Unterstützung von außen, und zwar durch General Resvers Buller, dem es gelang, die burischen Linien zu durchbrechen und die Belagerer gen Norden in die Flucht zu schlagen. Seit dieser Zeit – so verlautet es offiziell – lebe Ladysmith in Frieden.

Aber im Siege-Museum, das von einer gut informierten Dame geleitet wird, bemerkt man, dass es auch Widersprüche gibt, die einmal mehr zeigen, dass Geschichte von Siegern geschrieben wird: Insgesamt sind nach burischer Darstellung während der Belagerung nicht weniger als 3.000 Briten ums Leben gekommen, nämlich 1.800 im Kampf und 1.200 durch Unterversorgung und Krankheiten. Interessante Details sind unter anderem eine »Bombenkarte« von Ladysmith, auf der jeder einzelne Einschlag markiert ist, und es gibt zahlreiche Originalfotos vom Kampfgeschehen, darunter ein Bilddokument vom getroffenen Turm des heute noch mit Leben erfüllten Rathauses.

Vor dem Rathaus in Ladysmith ist eine Kanone postiert, die der Verteidigung gegen dieBriten diente.

Vor diesem Rathaus und auch vor dem Siege-Museum stehen zwei Exemplare jener Kanonen, die zu Kriegszeiten eine große Rolle spielten. Da ist zum einen der berühmte »Long Tom« mit seinem langen 150-Millimeter-Rohr, eine von der Republik Südafrika im April 1897 in Frankreich für die Forts um Pretoria eingekaufte Waffengattung: hergestellt von der Firma Schneider, Kosten inklusive 8.800 Kugeln 62.850 Pfund pro Kanone, ein für die damaligen Verhältnisse unglaublich hoher Preis, Reichweite 10.000 Meter, Treffergenauigkeit 9.000 Meter, Gewicht der Kanone 5.800 Kilogramm, Gewicht einer Kugel 42 Kilogramm, Einsatz durch die Buren im 2. Freiheitskrieg 1899 bis 1902 und während der Belagerung von Ladysmith. Zum anderen stehen vor dem Rathaus »Castor und Pollux«, zwei kleine, von den Briten zur Verteidigung von Ladysmith benutzte Howitzer Guns, von denen seltsamerweise aber nur das Kaliber angegeben ist: 6,3 Zoll.

Zum Thema gehört die All-Saints-Church, ein altes Natursteinbauwerk aus den ersten Anfängen der Stadt, ein wunderschönes Gotteshaus mit wertvollen Glas-in-Lot-Fenstern, kunstvoller Holzdeckenkonstruktion, viel blankem Messing, dicken roten Teppichen, einer geschnitzten Holzkanzel und etlichen Marmortafeln in den Seitenflügeln mit den Namen der während der Belagerung gefallenen Soldaten.

Dass wir auch in diesem altehrwürdigen Gotteshaus mit Südafrikas aktueller Politik in Berührung kamen, hatten wir fast erwartet, denn uns fiel ein offener Brief von Bischof Michael, Diakonie Natal, in die Hände, ein »englischer« Geistlicher und somit Burengegner, der unter der Überschrift: »The Continuing Violence« mit »der nun schon seit 40 Jahren andauernden Apartheid« und den Zeitungen des Landes ins Gericht geht, »die uns nur das mitteilen, was die Polizei erlaubt«. Hierüber korrespondierte er mit Staatspräsident P. W. Botha, der eines Tages den Briefwechsel mit dem Bemerken einstellte, er habe nicht die Absicht mit Leuten zu korrespondieren, die ein falsches Geschichtsbild von Südafrika hätten. – Immerhin hatte Michael wenigstens den Mut, dies seinen anvertrauten Gläubigen mitzuteilen, und zum Schluss stellte er fest das Gefühl zu haben, »man lebe hier zusammen in verschiedenen Ländern«. Ob sich dieser Bischof jemals mit der soeben skizzierten Geschichte Natals befasst hat, ist zu bezweifeln, denn dann wüsste er, dass ein Großteil der historischen Last in der Tat auf das Konto der Briten geht, deren Standpunkt jener Michael wohl ausschließlich vertritt.

Die Soofie-Moschee ist das spirituelle Zentrum tausender Moslems indischer Herkunft.

»Assalamu-a-laikum!« beziehungsweise »Frieden sei mit dir!«, so begrüßte uns ein alter Diener am Eingang der Soofie-Mosque, dem Heiligtum der hiesigen Moslems, meist Inder, von denen es gut 7.000 in dieser Stadt gibt, die stolz auch eine große Schule und ein modernes Kulturzentrum ihr Eigen nennen. Die Moschee ist mit ihren markanten Rajastan-Minaretten und -Türmchen, ihren gleißend weißen Außenmauern und schönen Gärten eines der prächtigsten Gotteshäuser dieser Art im südlichen Afrika. Der Gebetsraum wird vom Sonnenlicht durchflutet, und auf schwarzen runden Tellern – angebracht über den Fenstern – leuchten 100 goldfarbene heilige Suren.

Gleich hinter dieser Moschee liegt das Wohngebiet der Inder, das wir ohneweiteres durchstreifen konnten, ein sehenswertes Township: prächtige Häuser, gepflegte Gärten, intakte Straßen, saubere und ruhige Schuljugend, freundliche Gesichter. Die wenigen etwas heruntergekommenen Häuser am Rand entpuppten sich meist als Behausungen für schwarzes Dienstpersonal. Man frage einmal Inder in Natal, ob sie den angeblich verhassten Group Areas Act aufgehoben wissen wollen, die Antwort wird entweder ein mitleidiges Kopfschütteln sein, oder sie werden entsetzt die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und ausrufen: »Um Allahs Willen, nein!« Und wer hundert- und tausendfach den indischen Wohlstand und die Zivilisiertheit der indischen Gesellschaft in Natal kennengelernt hat und von den Dauerproblemen mit den Zulus weiß, für den ist diese Reaktion keine Überraschung.

Wir besuchten am 7. April, dem Hindi New Year, auch deren Tempel, ein modernes Bauwerk, das am 25. Oktober 1959 seiner Bestimmung übergeben worden war. Im Garten steht eine in Indien gegossene Bronzestatue Mahatma Gandhis auf ihrem hohen Marmorsockel, der dessen Slogan »Wahrheit und Gerechtigkeit« in den Sprachen Afrikaans, Englisch, Hindi, Urdu, Tamil, Gujarathi, Zulu und Xhosa trägt, und über dem Tempeleingang stehen die alten Veda-Worte: »Lasst noble Gedanken von allen Seiten her zu uns kommen!« – eine typische hinduistische Religionsweisheit. Wir waren gern gesehene Gäste, und als die Instrumentalisten mit ihren Klängen und Hindu-Gesängen den Raum erfüllten, glaubten wir, plötzlich wieder in Indien zu sein, wo wir Zeremonien dieser Art unzählige Male miterlebt hatten. Optisch abgerundet wurde diese Stimmung durch die bunten Saris der Frauen sowie dem Götteraltar mit Vishnu als oberste Gottheit, die über dem berühmten Elefantengott und anderen Himmelsboten thront. Darüber befindet sich ein Wandgemälde, das Gott Vishnu im Himmelswagen zeigt, der von sechs feurigen Pferden durch das Weltall gezogen wird. Das ist »Indien in Südafrika«, nicht zuletzt dokumentiert durch Straßennamen, wie Taj Mahal, Lukshmi, Delhi, Calcutta, Bengal, Tagore, Nehru und so weiter.

Wie sich im Gespräch mit Mr Singh zeigte, haben die Inder nichts mit dem ANC im Sinn, denn durch diese Leute fühlen sie sich in vielerlei Hinsicht bedroht, vor allem wirtschaftlich und nicht zuletzt auch politisch. Mit erstaunlicher Offenheit wurde uns erklärt, dass die ANC-Politiker im Grunde nur ihre persönlichen Vorteile sähen: man fliege nach Europa und in die USA, erbettele sich von naiven Politikern viel hartes Geld für angeblich humanitäre Zwecke, kaufe damit aber weltweit Waffen ein, deponiere privat auch vieles auf schweizer Konten, benutze nur die teuersten 5-Sterne-Hotels, bezahle mit Dollars und DM und lebe übrigens im Speck, ohne auch nur mit einer Faser an wirklich Notleidende zu denken. Er, Singh, sei gewählter Verbindungsmann zur Stadtverwaltung von Ladysmith, mit der er bestens zurechtkomme. Der Zufall wollte es, dass wir dies auch vom Bürgermeister persönlich bestätigt bekamen, den wir am Tage nach diesem Besuch des Hindutempels kennenlernten.

Den Convent Hill würden wir als Gartenstadt bezeichnen, befände er sich in Deutschland; hier in Ladysmith ist es die über der Stadt liegende Wohngegend der Wohlhabenden. Wir bewunderten gerade einen der vielen schönen Vorgärten, als uns eine Dame ansprach, die sich freute, dass uns ihr Garten besonders gut gefiel. Als sie hörte, es mit Besuchern aus Old Germany zu tun zu haben, lud sie uns spontan zum Tee ein, den auch ihr Gatte – ein netter älterer Herr – mitschlürfte; der entpuppte sich zu unserer Überraschung als Bürgermeister dieser Stadt! Sein Haus trage den Namen »Besigheim«, denn seine Vorfahren seien vor etwa 220 Jahren aus Deutschland nach Südafrika gekommen, aber – so bedauerte der stets freundliche Mayor – von der deutschen Sprache seiner Vorfahren habe leider kein einziges Wort die Zeiten überlebt. »Kommen Sie mich morgen früh im Rathaus besuchen, ich zeige Ihnen alles!«, meinte er einladend und gab zu erkennen, dass ihm ausländische Besucher sehr wichtig sind. Wir sagten spontan zu.

Die Freude, durch einen bloßen Zufall die repräsentative Spitze von Ladysmith persönlich kennengelernt zu haben, wurde jedoch durch einen »Beeld«-Bericht vom 6. April gedrückt, denn es hieß: »Kubaner auf dem Wege zur Grenze. Gefechte seit fünf Tagen. 179 Terroristen erschossen, 21 UN-Soldaten tot. Spionage-Satellit entdeckt 6.000 Mann nördlich der Grenze zu Angola. Südafrika geht davon aus, dass die Tanks der SWAPO aus Luanda kommen. ‚Pik’ über Radio Südwestafrika: Ultimatum für Rückzug der SWAPO-Einheiten bis Samstag 12 Uhr; Garantie: Sie werden nicht verfolgt.« Es sieht also nicht gut aus in Südwest!

Offizielles Meeting mit Bürgermeister Kritzinger in Ladysmith.

Doch schon am nächsten Tag hatte uns die südafrikanische Wirklichkeit wieder, die sich zunächst von ihrer besten Seite zeigte: Morgens 8.15 Uhr offizielle Begrüßung in den Amtsräumen des Rathauses durch Bürgermeister L. Kritzinger. Nachdem er uns den holzgetäfelten Sitzungssaal und die Portraits aller Bürgermeister ab 1893 gezeigt und uns seinen Amtsvorgänger D. Reyneke vorgestellt hatte, berichtete er über die freundschaftlichen Beziehungen zur chinesischen Stadt Han Hou (Taiwan), die erst seit kurzem durch den Abschluss eines Partnerschaftsvertrages auch offiziellen Charakter haben. Er zeigte uns den Vertrag, die wertvollen Gastgeschenke und die anlässlich des Besuches der fernöstlichen Delegation gemachten Fotos. Und schließlich erschien die vom Bürgermeister über unseren Besuch informierte Reporterin von der 1902 gegründeten »Ladysmith Gazette« (wöchentliche Auflage 40.000 Exemplare). Sie knipste vor einem schönen Knüpfteppich mit Wappen und Stadtnamen unser Shakehand und machte ein kurzes Interview. Nun weiß in Ladysmith also jeder Leser dieses Blattes, dass die Stadt »hohen Besuch« aus Übersee hatte und es meine Absicht sei, unter dem Titel »Mosaica Africana« bald ein Buch fertigzustellen.

Zur südafrikanischen Wirklichkeit gehört leider auch tiefe Traurigkeit, miterlebt anlässlich der Beerdigung eines in Südwestafrika von Terroristen erschossenen jungen Polizisten aus Ladysmith. Die NG Kerk war bis auf den letzten Platz mit begleitenden Polizisten aller Ränge bis hoch zu Generalmajor du Plessis und zivilen Anteilnehmenden besetzt, als Kaplan D. Botha seine bewegende Trauerrede hielt: »Die Almagtige Vader het van ons weggenem ’n dierbare seun, broer en ’n ware vriend vir almal wat hom gehen het.« Daniel Johannes Jacobus Fourie war am 2. Oktober 1966 geboren und starb an den Folgen einer Kopfverletzung am 3. April 1989. Als der Sarg in Begleitung einer Polizeikapelle, von Krädern und privaten Pkw in langsamer Fahrt die Hauptstraße passierte, schien das Leben in Ladysmith stillgestanden zu haben, die Glocken der Kirchen läuteten, und ein paar Hundert Passanten blieben wie angewurzelt an den Straßenrändern stehen: Schwarze, Braune, Weiße, die ihre Tränen oft nicht zu unterdrücken vermochten.

Kurz danach trafen wir verabredungsgemäß mit Lothar Dedekind in seinem Office zusammen – ein guter Tipp des Bürgermeisters. Lothar ist seit 1971 Eigentumsmakler und weiß, wovon er spricht: Kauft sich ein Schwarzer ein Haus für 65.000 Rand, zahlt er monatlich zurzeit 800 bis 1.100 Rand, obwohl er eigentlich das Doppelte berappen müsste. Die Differenz ist staatliche Subvention beziehungsweise wird vom weißen Steuerzahler aufgebracht, eine Tatsache, die in weiten Kreisen der betroffenen Bevölkerung auf höchsten Unmut stößt, zumal maßgeblich nicht etwa die Einkommen der begünstigten Schwarzen sind, sondern deren Hautfarbe! Hinzu kommt, dass einem Schwarzen mit 1.000 Rand Monatseinkommen weniger oder überhaupt nichts in Form von Steuern abgezogen wird, während Weiße mit 1.000 Rand Monatsverdienst vom Finanzamt wie eine Zitrone ausgequetscht werden. Fällt in Gesprächen der Name des derzeitigen Finanzministers du Plessis, sieht man rot!

Und wieder wurden wir von einer Hiobsbotschaft via »Beeld« überrascht: »UN-Friedensplan für SWA wackelt. Resolution 435 wegen SWAPO-Einfall suspendiert. Jetzt schon 270 Terroristen und 24 UN-Soldaten getötet. SWAPO: Wir sind nicht eingefallen sondern waren schon immer dort. Wer das Gegenteil behauptet, unterschätzt unsere Intelligenz!« Weitverbreitetes Kopfschütteln nicht nur in Südafrika, zumal die SWAPO den UN-Truppen auch noch »Frieden angeboten« hat!

Als wir abends bei Kritzingers zum Braai waren und hierüber unsere Gedanken austauschten, spürten wir tiefe Besorgnis über die Zukunft »Namibias«, eines Landes, das – so hörten wir immer wieder – ein herrliches Stück südliches Afrika sei. Unsere informierten Gastgeber befürchten einen jahrelangen Bürgerkrieg, sofern es nicht gelingen sollte, Terroristen von der entscheidenden Macht fernzuhalten. Aber den Weg dorthin scheint noch niemand zu kennen.

Tagesabstecher nach Colenso, 30 Kilometer südlich von Ladysmith, ein kleiner Ort mit nur noch 400 weißen Familien; den großen Rest der insgesamt 3.000 Einwohner stellen Schwarze und Inder. Der Exodus setzte ein, als vor ein paar Jahren der 80 Jahre lang ergiebig gewesene Kohlebergbau aufgegeben wurde.

Wir mussten für die Fahrt hierher zum ersten Mal einen Kombi der Schwarzen benutzen, worüber sich jeder Weiße in Südafrika nur wundert, denn diese Vehikel gelten als »fahrende Särge«, weil deren Fahrer oft keine Lizenz besitzen und unverhältnismäßig viele Unfälle verursachen, außerdem hält man den technischen Zustand der Fahrzeuge in der Regel nicht für ausreichend. Da wir jedoch »Orient- und Asiengeschädigte« sind, empfanden wir weder die Fahrzeuge noch die mitreisenden bunten Zulufrauen, -männer und -kinder als Zumutung, im Gegenteil: Nach fünf Nataler Fahrten mit diesen »Särgen« meinen wir heute, dass die schwarzen Kombis Südafrikas sicherer und angenehmer sind als jedes ähnliche Fahrzeug in Ägypten, Indien oder Nepal. Hinzu kommt, dass den Leuten die verrückte Hektik der Orientalen und insbesondere der Inder (in Indien) völlig fremd ist, denn schier nichts bringt sie aus der Ruhe, niemand muss um seinen Platz kämpfen, und exotisch anmutende weiße Mitfahrer werden selbstverständlich akzeptiert. Das sind Erfahrungen, die selbst die meisten weißen Südafrikaner noch nicht gemacht haben, denn 99 von 100 besitzen ein eigenes Fahrzeug. Besonders nett war die mitfahrende Mapis, eine saubere, gut gekleidete Schwarze, die für netto 300 Rand im Monat seit sieben Jahren als Waiter im Royal-Hotel arbeitet. Sie ist 26 Jahre alt, hat einen 12-jährigen Sohn und »nur noch« acht Geschwister; denn zwei ihrer kleinen Brüder wurden von einer wahnsinnigen Lady vergiftet!

Colenso ist von historischer Bedeutung, denn hier fand die berühmte Schlacht vom 15. Dezember 1899 statt: An diesem Tag brachten die Buren den Briten eine peinliche Niederlage bei! Das »Battle«-Museum ist im ehemaligen Zollhaus an der Brücke über den Tugela-Fluss untergebracht, dessen Schlüssel wir vom schwarzen Polizisten nebenan anvertraut bekamen. Am Modell erklärte uns Renzo, ein hinzugekommener Hobby-Historiker, nicht nur den exakten Verlauf der um 7.30 Uhr begonnenen und um 16 Uhr beendeten Schlacht, sondern die Stellung und Reichweite jedes einzelnen Geschützes, die Lage der burischen Laufgräben – einfach alles, und wir bekamen den Eindruck, dass dieser Mann womöglich mehr weiß als die berufenen Historiker. Selbstverständlich kennt Renzo auch sämtliche Zahlen und Namen, egal, ob sie sich auf Kriegsgerät, Soldaten oder auf das Schlachtfeld beziehen: Größe sieben mal zehn Kilometer; die Briten hatten 24.000 Mann, davon wurden 143 getötet und 750 verwundet; die Buren dagegen verfügten nur über 8.000 Mann, von denen 87 starben und 30 verletzt wurden.

»Und wieso konnten mit dieser erdrückenden Überzahl die Briten diese Schlacht verlieren?«

»Die Buren waren eben schlauer! Sie hatten Laufgräben gezogen, von denen die Briten nichts wussten, und aus diesen Positionen heraus haben sie ihren Gegnern das Gruseln gelehrt!«

Aber es verblüfft noch mehr, denn kein Geringerer als Mahatma Gandhi war hier britischer Bannenträger und Winston Churchill stolzer Soldat, wie Originalfotos beweisen! Als Renzo merkte, dass wir uns nicht nur oberflächlich für das seinerzeitige Geschehen interessierten, packte er uns kurzerhand in seinen Bukkie und fuhr raus zu den Originalschauplätzen, wo die Stellung jeder einzelnen Kanone markiert ist und im hohen Gras Gedenktafeln zu finden sind, die an den Tod von Offizieren erinnern.

Um uns von Colenso als Ortschaft ein Bild machen zu können, besuchten wir das altehrwürdige »Battlefield’s Hotel« mit seinen vielen historischen Originalfotos im plüschigen Aufenthaltsraum, die offensichtlich nicht mehr benutzte katholische St. Henry’s Church (ein natursteinernes Gotteshaus) sowie eine kleine Moschee ohne Minarett, die zugänglich war und noch benutzt wird; sie ist schmucklos und ziemlich kaputt. Am Tor wird unmissverständlich darauf hingewiesen, dass die Gläubigen nur mit dem rechten Fuß über die Schwelle hinweg eintreten dürfen und beim Austritt ihren linken Fuß benutzen müssen.

Am Tage darauf trat Maths Thabo, ein schwarzer Reporter der »Ladysmith Gazette«, für uns in Aktion, nachdem wir gegenüber dem Bürgermeister unser Interesse am Besuch eines Townships bekundet hatten. Durch die Vermittlung Kritzingers beziehungsweise im Auftrage seines Blattes fuhr uns der freundliche Maths, ein intellektueller Zulu im Alter von 30 Jahren, per Pkw zunächst in den zur Stadt Ladysmith gehörenden Township Steadville, wo uns wunschgemäß alles gezeigt wurde, was wir sehen wollten. »Tabus«, meinte Maths, »kennen wir nicht, und viel Zeit, um euch alles zu zeigen, habe ich auch!« Es sei vorausgeschickt, dass unsere Besuche vorher nicht angekündigt worden waren.

Erstes Ziel war »Entokozweni«, der »Platz der Freude«, ein kleines Heim für geistig behinderte Kinder. Wie uns die leitende Sozialarbeiterin erklärte, sei die Arbeit hier besonders schwierig, denn es fehle an Geldmitteln, um