5,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Engelsdorfer Verlag

- Kategorie: Lebensstil

- Sprache: Deutsch

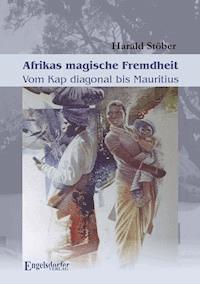

»Die Dinge so sehen und empfinden, wie sie sind« – dies war das überzeugende Credo unseres Autors, der sich als akkreditierter Freier Journalist drei Jahre lang in Afrika aufhielt und dort viele tausend Kilometer über Land bewältigte. Die unzähligen Ergebnisse seiner Recherchen wurden, sich stets an der Wahrheit orientierend, vor Ort zu Papier gebracht, so dass fernab jeglicher Schreibtischromantik ein informatives, offenes und spannendes »Mosaica Africana« entstehen konnte. Das vorliegende Buch verdeutlicht einen wesentlichen Teil der Wirklichkeiten im südlichen und östlichen Afrika bzw. in den Königreichen Swasiland und Lesotho sowie im mythischen Venda, im autonomen QuaQua und in Äthiopien, dem »Reiche der Bundeslade und Inselmönche«. Nicht überall sind die Verhältnisse chaotisch und gefährlich, wohl aber im weiten Umkreis des äthiopischen Tana-Sees. Der Leser ist Zeile für Zeile »mit dabei« und wird für sich viel Neues, ja Erstaunliches entdecken.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 255

Veröffentlichungsjahr: 2013

Ähnliche

Harald Stöber

WO DER HIMMEL AFRIKA BERÜHRT

Venda, Swasiland, Lesotho, Äthiopien

Bibliografische Information durch die Deutsche Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Copyright (2012) Engelsdorfer Verlag

Alle Rechte beim Autor

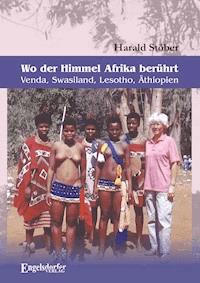

Titelfoto:

Tanzen zu Ehren des Swasikönigs Mswati

Coverrückseite:

Venda-Frau auf Marius’ Kaffeefarm

www.engelsdorfer-verlag.de

eISBN: 978-3-86268-805-0

Wir Autoren

sind die

geborenen

Einmischer.

Böll

Gewidmet meiner

lieben Familie

und allen

Freunden Afrikas.

Inhaltsverzeichnis

Kapitel 1

Venda – Land der Götter und Mythen

Kapitel 2

Länder in den Wolken

Syabonga, Swasiland und Bischof

Harrysmith – »Juweel van die Vrystaat«

Kapitel 3

Die Basothos und ihr Pony

Fossile und Basotho-Kriege

Lesotho – Land nahe dem Himmel

Kapitel 4

Äthiopien am Rande des Niedergangs

Addis Abeba – Stadt der Diebe und Betrüger

Zum Kloster Debre Libanos

Als Fatalisten mit Ziel Bahir Dar

Bei den Blue Nile Falls

Mystische Klosterinseln im Tana-See

Mittelalterliches feudales Gondar

Aksum – Bundeslade und Königin von Saba

»Zuckerbrot und Peitsche« bis Weldiya

Das Ziel vieler Nationen: Lalibela

Dessie, Addis Abeba und Rückreise

Kapitel 1

Venda – Land der Götter und Mythen

Wir waren auf Venda gut vorbereitet, und so wussten wir, dass uns hinsichtlich Landschaften, Menschen und Klima einiges erwarten würde. Aber – wie das im südlichen Afrika häufig der Fall ist – in der Bilanz war es dann doch mehr an Eindrücken und Informationen, als wir selbst bei übertriebener Wunschvorstellung hätten erwarten dürfen. Das kleine Land Venda – eine selbständige Republik mit eigenen Briefmarken – ist in Wirklichkeit ein Riese, sofern man sich die Mühe macht, in die Dinge etwas tiefer hineinzuschauen; dann besteht allerdings die Gefahr, dass ein Buch daraus wird, so dass ich mich bei der Abfassung dieses Kapitels bescheiden verhalten muss. Der Leser wird aber spüren, dass es für uns ein besonderes Erlebnis war, ein Ländchen kennenzulernen, dessen Landschaften und Menschen es uns angetan haben. Wir sind dankbar, dass uns diese geheimnisvolle Bergrepublik offenstand und uns viel Neues zugänglich wurde. Jahre des Aufenthalts würden nicht ausreichen, um letztendlich sagen zu können, man kenne Venda!

Es versteht sich, dass wir auch diesmal wieder zusammen mit den Schwarzen fuhren, und zwar die Strecke Louis Trichard über Thohoyandou (in Tshivenda: Thoho-ya-Ndou) über Sibasa, der alten Hauptstadt Vendas. Zunächst querten wir flaches Buschland, aber schon nach kurzer Fahrt berührten wir eine Landschaft von einzigartiger Schönheit: linker Hand die hohen, klaren Zoutpansberge, die bis zu ihren abgerundeten Gipfeln entweder mit gepflanzten Nadelwäldern oder mit Urwald bewachsen sind, dazwischen üppige Laubwälder, landwirtschaftlich genutzte Flächen und viele an den Hängen liegende Dörfer mit ihren traditionellen Rundhütten. Die Straße ist sehr gut ausgebaut, am Himmel strahlte eine helle Wintersonne, und im Kombi schien jeder gut gelaunt zu sein.

Plötzlich passierten wir Tshakuma, also jenen Ort, der für die Giesekkes so schicksalsträchtig war, ohne dass wir eine Grenze bemerkt hätten: kein Posten hinter einem Schlagbaum, keine Straßenkontrolle, keine Staatsflagge (die es gibt) – nichts, woraus man hätte schließen können, nun »im Ausland« zu sein. Nach weiteren 25 Kilometern tangierten wir Vendas Regierungshauptstadt Thohoyandou, schlängelten uns bergan über eine autobahnähnliche Schnellstraße und kamen nach Sibasa – eine Stadt nur wenige Kilometer von der neuen Hauptstadt entfernt. Da unser Ziel zunächst das »Donald Fraser«-Hospital in Vhufuli war, stiegen wir um und erreichten dieses namhafte Krankenhaus – ohne auch nur ein einziges Reiseproblem gehabt zu haben – wohlbehalten.

Bemerkenswert, dass es hier – das Krankenhaus ist riesig – keine Eingangskontrolle gibt, so dass wir uns zum Haus von Dr. Manfred Teichler, das etwas versteckt hinter den Klinikgebäuden liegt, durchfragen mussten. Schließlich führte uns ein junger Laborant im weißen Kittel zum Ziel, wo wir von der Frau des Hauses – einer Schweizerin – herzlich begrüßt und sogleich mit ihren vier Kindern bekanntgemacht wurden, die alle im südlichen Afrika geboren wurden – in Botswana, Südafrika und Venda. Da der Chef des Ganzen zurzeit unabkömmlich war und erst am Abend zu sprechen sein würde, andererseits für morgen aber unser Besuch auf einer weit entfernt liegenden Kaffeefarm vorgesehen war, mussten wir uns dazu entschließen, noch heute Nachmittag nach Thohoyandou zu fahren.

Per Kombi ging es wieder zurück nach Sibasa und von hier aus weiter bis in die Hauptstadt, wo wir hofften, möglichst problemlos ins Regierungsviertel und ins Parlament zu kommen. Gottseidank liegt dieser moderne Komplex nicht weit von den Taxiständen entfernt. Wir querten ein weiträumig angelegtes Einkaufszentrum mit sauberen Rasenflächen, sprudelnden Wassern, Cafés und Geschäften aller Art (vom Sonnenschirm bis zum »Hamburger« ist hier alles zu haben) und begehrten am eisernen Tor als interessierte Besucher aus Deutschland Einlass ins Parlament. Doch spätestens hier merkten wir, dass es für die schwarzen Polizisten auch Vorschriften gibt, die es zumindest aus Prestigegründen einzuhalten gilt: Der Wachhabende telefonierte mit mehreren Stellen im Innern, ließ sich unsere Reisepässe geben, gab alle möglichen Daten durch, und ich erzählte nebenbei, dass dies für uns nicht das erste Parlament in Südafrika sei – aber all diese Mühen schienen umsonst, weil er offensichtlich nicht die richtigen Stellen erwischt hatte. Schließlich hieß es: »Du musst zum Department of Home Affairs gehen, nur die können eine Besuchsgenehmigung erteilen!«

»Und wo ist das – hoffentlich hier?«

»Nein, 15 Kilometer weit weg – in diese Richtung!«

Er zeigte in jene Richtung und überließ uns dem Schicksal. Wir waren angesichts der etwas knappen Zeit zwar sauer, denn ab 16 Uhr geht in hiesigen Büros normalerweise nichts mehr, versuchten jedoch Verständnis zu haben, weil genau diese Regierungseinrichtung schon mehr als einmal von Terroristen heimgesucht wurde. Die beiden unter dem Schreibpult der Polizisten schussbereit liegenden Maschinenpistolen besagten alles! Also fuhren wir zum Innenministerium, das wir erst nach komplizierter Irrfahrt irgendwo weit draußen fanden, aber auch hier lief nichts, denn der angeblich zuständige Direktor erklärte sich für nicht zuständig. Aber wir bekamen wenigstens den Namen des Zuständigen im Regierungsgebäude mit auf den Weg – Mr Nethononda. Glücklicherweise erhielten wir bis vor das eiserne Tor einen Lift, musste doch ein schwarzer Beamter von Home Affairs dienstlich ohnehin diesen Weg nehmen. Die Pfortenpolizisten staunten, als wir mit dem Namen »Nethononda« aufwarteten, und sofort war der Weg frei: »Geht geradeaus, die breiten Treppen hoch, dann links, dann rechts!« Aber warum nicht gleich so?

Eintrag ins Besucherbuch und Aushändigen eines Anhängers »Visitor«, aber keine weiteren Kontrollen. Das Büro des für Ausländer zuständigen Mr Nethononda war trotz vorgerückter Stunde noch mit einer Sekretärin besetzt – einer wohlbeleibten, bestens gekleideten Dame, die unser Anliegen – das Parlament sehen zu dürfen – wohlwollend entgegennahm und ihrem Chef im Office nebenan vortrug. Der muss prompt genickt haben, denn schon nach Sekunden war sie wieder draußen und avisierte uns einen Guide. Der junge Mann kam sofort und führte uns endlich ins Heiligtum der Republik Venda – in den Plenarsaal.

Zurzeit war keine Sitzung, so dass die Lichter extra für uns angeknipst wurden. Welch ein Parlament, und auch hier wieder das Beste vom Besten! Der Grundriss ist achteckig, dicke Teppiche und gepolsterte Wände sorgen für feierliche Stille, das Mobiliar besteht aus wertvollen Hölzern, komfortabel gepolsterte Sessel garantieren schadlos zu überstehende lange Sitzungen und Galerien bieten für Gäste, Presse, Fernsehen und Dolmetscher jede Annehmlichkeit. Über dem auch hier erhöht sitzenden Speaker wurde ein proportional zur Größe des Plenums passendes Staatswappen angebracht, dessen Wahlspruch lautet: »Shumlela Venda«, das heißt »Strebe allzeit für Venda«. Ein Schild – das Symbol für Schutz – wird von zwei Elefanten gestützt, die Kraft und Stabilität durch die jeweils Regierenden symbolisieren. Über dem Ganzen steht eine Trommel, Ngoma genannt, das traditionelle Symbol für die Einheit des Volkes. Die Ngomas dröhnten in alter Zeit über die Berge Vendas, wenn es galt, von Stamm zu Stamm wichtige Botschaften zu vermitteln. Selbstverständlich prangt auch Vendas Nationalflagge über dem Speaker, deren vier Farben ebenfalls traditionelle Bedeutung haben: blau für Himmel, grün für Landschaft, gelb für Blumen und braun für Erde.

Das neue Regierungs- und Parlamentsviertel in Thohoyandou, der Hauptstadt derautonomen Republik Venda

Wie uns erklärt wurde, nehmen hier zurzeit 94 Parlamentarier ihre Sitze ein. Dabei handelt es sich um 45 gewählte Mitglieder, 27 Mahosi (Häuptlinge) sowie um 12 Delegierte aus den Regionen. Die Republik Venda wird allein von der Venda National Party (VNP) regiert, die bereits seit der Unabhängigkeit am 13. September 1979 alle Macht in Händen hat. Der Staatspräsident, der gleichzeitig auch Premier Minister ist, wird – wie auch die Ministers of State – aus den Reihen des National Assembly gewählt; zurzeit ist das His Excellency Gota F. N. Ravele. Das Parlament als Ganzes repräsentiert eine de-facto-Bevölkerung von 460.000, die ein Gebiet von 7.460 Quadratkilometern bewohnt.

Dass wir auch hier mit einer Überraschung konfrontiert wurden, hatten wir beinahe erwartet, denn so ist es nun einmal in Afrika! Der junge Guide, ein ruhiger, gebildeter Mann, führte uns – als gehöre es zu seiner obligatorischen Dienstpflicht – im Anschluss an diese informative Besichtigung zu Mr M. J. Nefale, dem Chief Information Officer, der uns überschwänglich begrüßte und uns sogleich wissen ließ, wie sehr er die Deutschen und Deutschland liebe.

»Nur das Klima bei euch müsste besser sein – so gut wie in Venda!«, meinte er scherzend.

Doch darin lag natürlich nicht die Überraschung, sondern: »Was, Sie kennen Giesekke, die Frau vom Bischof?«

»Ja, wir haben bei ihr gewohnt!«

»Großartig, sage ich, großartig! Ihr müsst nämlich wissen, dass ich einst Schüler dieses Missionars war. Dieter Giesekke hat Jesus in mein Leben gebracht – großartig!«

Als wir uns voneinander verabschiedeten, gab er uns mit auf den Weg: »Vergesst Thoho-ya-Ndou nicht, den ‚Kopf des Elefanten‘, unser Symbol für Zukunftsglauben und Ideale!«

Gemeinsames Abendessen bei Teichlers, einer christlichen Familie, für die das vom Familienoberhaupt gesprochene Tischgebet selbstverständlich ist. Mit in die Fürbitte einbezogen wurden auch all jene Patienten, die sich den hiesigen Ärzten anvertraut haben, insbesondere aber die, deren Zustand kritisch ist. Und in dieser Symbolik offenbarte sich Teichlers innere Einstellung zur Arbeit als Leitender Arzt des »Donald Fraser«-Hospitals: Er fühlt sich berufen, bis an die Grenze seiner Leistungsfähigkeit für Menschen da zu sein, die nicht nur ein medizinisches Problem haben. Und noch eine Überraschung: Es stellte sich heraus, dass Dr. Teichler, zirka 45 Jahre alt, das jüngste Kind jener fast 90-jährigen Frau Dr. G. Teichler ist, die wir auf der Weihnachtsfeier der Deutschen Schule in Pretoria im Dezember letzten Jahres kennengelernt hatten, eine ungewöhnliche Frau, die Ost- und Südafrika besser kennt als die meisten Afrikaner. Und so wundert man sich nicht, dass Sohn Manfred ebenfalls ein Typ besonderen Schlages ist, der sich klugerweise erst öffnet, wenn er nach längerer Zeit erkannt hat, es mit aufrichtigen Menschen zu tun zu haben.

Unsere spätabendliche Krankenhausbesichtigung gehört mit zu jenen Erlebnissen, die sich niemals mehr aus dem Gedächtnis streichen lassen, denn wir spürten bis auf den Grund unseres Wesens, wie unendlich aufopferungsvoll und nicht zuletzt mitfühlend hier gearbeitet wird.

Wir besuchten die Entbindungs- und Kinderstation, einen großen Krankensaal, Operationssäle, die Ambulanz, Küche, Wäscherei und Laboratorien, sahen überall genau hin und fragten viel.

»Wissen Sie«, meinte Dr. Teichler sachlich feststellend, »vieles, fast alles könnte besser sein, aber man sollte sich vor Augen halten, wo wir hier sind – im tiefsten Afrika! Wir haben es sehr häufig mit Menschen zu tun, für die der Mediziner im weißen Kittel die letzte Chance ist, nachdem der Witchdoktor mit seinen Künsten am Ende war. Es mangelt in der Regel nicht an Geld, obwohl auch das mehr sein dürfte, nein, hier stehen wir mitten in der Dritten Welt, die nicht unsere Welt ist!«

»Und was heißt das, was bedeutet das für die Arbeit der Ärzte hier?«

»Wir müssen ziemlich viel mehr wissen, als der ‚normale Mediziner‘ und uns in der täglichen Arbeit nach diesen Dingen richten. Nehmen Sie die ‚Thusa‘-Zeremonie, eine von vielen traditionellen Hilfsmitteln zur Stärkung der Lebenskraft Neugeborener!«

Wir zogen uns in Dr. Teichlers Arbeitszimmer zurück, wo er versuchte, uns mit dieser wichtigsten Zeremonie der Vhavenda in Grundzügen vertraut zu machen.

»Thusa heißt ‚helfen‘ im weitesten Sinne. Es soll vor allem dem Baby geholfen werden, trotz seiner Schutzlosigkeit zu bestehen, denn bis zum Abfallen der Nabelschnur befindet es sich nach dem Glauben der Vhavenda noch in einem Zustand, in dem es den kosmischen Kräften näher steht als unserer Welt. Während der ersten Phase bis zum Erscheinen der Zähne wird das Kind als Wasser betrachtet. Wenn es stirbt, wird es von seiner Mutter heimlich in einem Tongefäß am Wasser begraben und nicht beweint, denn es hatte noch keinerlei soziale Bedeutung, und da es weder eine Person noch ein soziales Wesen war, wird es nie mehr unter den Lebenden erscheinen. Da ein Baby in den ersten Tagen also noch zum Kosmos gehört, muss es fest werden – ein von vielen Gefahren begleiteter Prozess! Dem Kind wird nun ständig mit ‚Medizinen‘ aller Art beigestanden. Das Neugeborene, das rein auf die Welt kam, ist in dieser Zeit also in jeder Hinsicht sensibel – ein Riesenproblem für uns Ärzte, die wir ja helfen müssen, wenn es schief geht! Aber zunächst helfen – wie gesagt – die Leute sich selbst, indem der Medizinmann ‚Thusa‘ zelebriert, um das Kind, das bisher ein Lushi war, zu einem Lutshetshe zu machen, und zwar unmittelbar nach dem Abfallen der Nabelschnur, also etwa am vierten Tag nach der Geburt. Der Medizinmann reibt das Kind an mehreren Stellen seines Körpers mit einem Pulver ein, hergestellt aus Pavian-, Affen-, Hunde- oder Maulwurfschädel und bestimmten Wurzeln, um es gegen Krankheiten zu schützen sowie dessen Wachstum zu fördern. Dabei wird der Fontanelle (weiche Stelle am Kopf) besonderes Augenmerk geschenkt, die besonders geschützt wird, an der aber auch herumgeschnipselt wird, wenn man sieht, dass das Kind offensichtlich krank ist. In unserer Ambulanz haben wir schon öfters Babys mit Kaliumpermanganat desinfizierten Schnitten auf der Fontanelle gesehen! Die ganze Zeremonie hat den Sinn, dass das Kind keine Angst mehr hat und von anderen nicht erschreckt werden kann. Hat ein Baby aus irgendeinem Grund keine ‚Thusa‘ erhalten, muss später mit einer bestimmten Insektenart nachbehandelt werden. Wird auch das versäumt, so kann es passieren, dass die Kinder erkranken: Sie saugen an ihren Fingern, sehen so aus, als ob sie hohes Fieber hätten, und ihre Augen fangen an zu zittern. Spätestens nach Auftreten dieser Krankheit wird den Eltern dann bewusst, dass sie die versäumten Zeremonien glauben nachholen zu müssen, eine für das Kind höchst gefährliche Angelegenheit! Überleben Kinder all diese Torturen, sind sie später stolz, ‚Thusa zu haben‘, das heißt, sie fühlen sich normal, oder anders herum: Macht ein Kind oder Erwachsener später keinen normalen Eindruck, heißt es dann redensartlich: ‚Der sieht so aus, als ob der die Thusa nicht hätte!‘ Und nun wird es für uns Weltmediziner problematisch, denn hilft eine Zeremonie nicht beziehungsweise wird ein Kind krank, geht man zunächst zu einem ‚Fachmedizinmann‘, der natürlich auch kaum weiter weiß, und wir sind dann die Endstation. Ja, es ist schon so, dass wir hier draußen ziemlich viel mehr wissen müssen als die ‚Nur-Mediziner‘ in ihren städtischen Praxen und Krankenhäusern in Europa! Und wer das nicht glauben will, den lade ich ein, hier einmal ein paar Jahre zu arbeiten!«

Die Beispiele dafür, mit welch schwierigen, weil traditionsbehafteten Dingen man es hier zu tun hat, ließen sich beliebig fortsetzen, daraus könnte ein Buch werden! Aber Dr. Teichler führte uns auch in die praktische Arbeit ein, hatte nichts dagegen, dass wir überall mit eigenen Augen und Ohren mit dabei waren, und zwar völlig unvorbereitet, denn auch er kam nur zufällig in die Arbeitsmühle, wollte er uns doch lediglich die Ambulanz zeigen.

Schon im ersten Behandlungszimmer saß ein älterer Mann mit schmerzverzerrtem Gesicht, der auf sein rechts Bein zeigte: »Doktor, hilf mir, ich sterbe!«

Teichler redete Tshivenda mit ihm: »Warum kommst du erst jetzt?« Schulterzucken.

Der bis zum Bersten angeschwollene Unterschenkel glühte, war hoch entzündet.

»Schwere Infektion«, meinte Teichler, »den muss ich hier behalten und gleich morgen früh aufschneiden!«

Im nächsten Ambulanzzimmer saß eine jüngere Frau, die mit beiden Händen ihren Kopf hielt. Teichler diagnostizierte: »Riesenbeule am Hinterkopf, Verdacht auf Gehirnerschütterung. Wie ist das passiert?«

»Rücklings vom Lastwagen gefallen, Doktor!«

Auch das dritte Behandlungszimmer war besetzt, und zwar mit einer 60-jährigen Frau, die – nur noch Haut und Knochen – gekrümmt im Rollstuhl saß.

»Doktor, meiner Mutter geht’s nicht gut, nichts hat ihr bisher geholfen!«, jammerte die Tochter.

Nach der Untersuchung war klar: »Tuberkulose im fortgeschrittenen Stadium, zu lange beim Witchdoktor gewesen, eine Todeskandidatin!«

»Sind Sie eigentlich der einzige Arzt hier?«, wollte ich wissen, denn es hatte den Anschein, als hätte man in jeder Zelle auf Teichler gewartet.

»Nein, nein, es gibt noch fünf weitere Ärzte, aber die haben gerade einen akuten Notfall, kommen Sie mit!«

Auf dem Flur hörten wir das Stöhnen einer Frau, und als wir die Intensivstation betreten hatten, sahen wir die Situation: Fünf Ärzte kämpften um das Leben einer 23-jährigen Frau, darunter eine junge Medizinerin aus Deutschland, die sich kaum noch auf ihren Beinen halten konnte – völlige Erschöpfung! Sehr aktiv war ein australischer Arzt, abgemagert bis auf die Knochen. Teichler trat hinzu, untersuchte routinemäßig, sah der am Sauerstoff hängenden und nur noch stöhnend atmenden Frau in die Augen, besah sich ihre Bauchwunde und meinte zu uns gewandt:

»Kaiserschnitt vor fünf Tagen, die Zwillinge leben, aber hier gibt’s große Probleme – Infektion!«

Er gab Anweisungen, und wir verließen die Station, um uns der weiteren Besichtigung zuzuwenden.

»Das hier ist ein alter Muzere-Baum«, erläuterte Teichler, »gepflanzt um 1905, als Reverend McDonald hier seine Missionsstation errichtete. 1910 heiratete er eine Krankenschwester des Elim-Hospitals, die hier eine Klinik einrichtete. Als 1930 McDonald pensioniert wurde, folgte Dr. Aitken mit seiner Frau, die aus der Klinik binnen weniger Jahre ein Hospital machten (Eröffnung am 18. August 1934). Insgesamt widmete sich Aitken 36 Jahre lang mit ungeheurem Elan seiner Aufgabe: Aus nur zwölf Betten wurden 370! Aber heute haben wir hier gut 450, doch draußen gibt es noch weitere Stationen … Moment mal!«

Dr. Teichler unterbrach und wandte sich dem vorbeigehenden australischen Kollegen zu, der mit erschöpfter Stimme eine deprimierende Nachricht vermittelte: »Wir haben es nicht geschafft, unsere Patientin ist soeben verstorben – Herzstillstand!« Diese Frau starb also, nachdem sie der Welt zwei Kinder geschenkt hatte, einsam und ohne jeden Trost seitens ihrer Familie, denn nicht ein einziger Angehöriger war dabei. Wir alle waren tief betroffen.

Nach diesem erschütternden Krankenhausbesuch zogen wir uns in Teichlers Wohnzimmer zurück und notierten ein paar Daten: Konsultationen im Hospital 28.000 und in den Außenstellen (2 Gesundheitszentren und 18 Kliniken) 100.000 pro Jahr. Patiententage insgesamt über 210.000. Geburten auf allen Stationen 7.500 p. a. und Operationen nahezu 8.000 pro Jahr einschließlich 350 Augenoperationen. Etwa 60.000 Kinder wurden vorbeugend geimpft und 45.000 Kindergewichte überprüft. In 1988 wurden 20.000 Patienten in stationäre Behandlung genommen. Außerdem: Kaiserschnitte 518, Typhus 236, Malaria 171, Krebs 105, Bluthochdruck 41 und – was uns überraschte – 355 psychiatrische Fälle, die krankheitsbedingt besonders lange hier verweilen müssen.

Wir fragten nach den Gründen für diese hohe Zahl. Dr. Teichler: »Viele Menschen hier werden mit den für sie zu hohen Anforderungen unserer Zeit nicht fertig und drehen durch. Wir als Ärzte wissen genau, was passiert, wenn man die in ihren Traditionen noch sehr verwurzelten Leute – und das sind die allermeisten – versucht, aus politischen oder irgendwelchen sonstigen Gründen, in die sogenannte moderne Zeit zu pressen. Das nenne ich Gewalt!«

Noch ein paar imposante Zahlen: Jährlich werden 700.000 Essensportionen gekocht, das sind 2.000 täglich. 450 Schweine werden pro Jahr geschlachtet und 30 Fahrzeuge müssen unterhalten werden.

»Und wer bezahlt das alles und was bezahlen die Patienten?«

»Grundsätzlich sollen die Patienten entsprechend ihrem Einkommen bezahlen, aber der Höchstbetrag pro Behandlung – egal, was wir tun müssen, ob mit oder ohne stationärem Aufenthalt – übersteigt normalerweise nicht zehn Rand, denn in den meisten Fällen lässt sich entweder nicht feststellen, was verdient wird oder es wird tatsächlich nichts verdient. Mit anderen Worten: Im Endeffekt zahlt der Staat, sprich Pretoria, sprich der weiße Steuerzahler. Gerade gestern habe ich die erfreuliche Nachricht von der Regierung in Thohoyandou erhalten, dass Pretoria zwölf Millionen Rand für dringend notwendige Erweiterungsbauten genehmigt hat. Das ist zwar sehr schön, aber immer noch zu wenig, denn bedenken Sie, dass das ‚Donald Fraser‘-Hospital für etwa die Hälfte der Einwohner Vendas zuständig ist – sechs Ärzte und 800 sonstige Beschäftigte für 250.000 Menschen!«

Am Morgen des 23. Juni 1989 schien ganz Venda unter einer wasserschweren Wolkendecke gelegen zu haben. Als wir gegen 7.30 Uhr per Bakkie losfuhren, war es kalt und es nieselte, so dass der schwarze Fahrer seine liebe Not hatte, das Fahrzeug über die zerfurchten schmierigen Pisten zu bugsieren. Nach 20 Kilometern war das Ziel erreicht, die Farm »Phaswane Coffee Estates« im Tshikonelo-Distrikt. Verwaltet wird dieses 200 Hektar große Anwesen seit drei Jahren von einem jüngeren Ehepaar (er Südafrikaner, sie Deutsche), das mit zwei reizenden Kindern ein großzügiges, von schönen Gärten umgebenes Haus bewohnt. Marius und Lucia begrüßten uns wie alte Bekannte, als hätte man uns seit langer Zeit sehnlichst erwartet, aber in Wirklichkeit sahen wir uns soeben zum ersten Mal. Auch hier waren wir also sofort »zu Hause«.

Marius, ein 35-jähriger Experte für Farmwirtschaft und Bierherstellung, ist ein Mann, den ich in die Kategorie des typischen Südafrikaners einreihen möchte: Offen und ehrlich, hemdsärmelig und clever, arbeitsam und hart, heimatverbunden und dennoch weltoffen. Darüber hinaus ist er belesen und politisch auf dem Laufenden, was ihn allerdings vom »typischen« Buren abhebt. Seine Frau ist ein liebes Wesen etwa gleichen Alters, aufgehend in ihren Aufgaben als Frau, Mutter und Hilfe für ihren Mann, arbeitsam und mit klarem Verstand. Und wie sich zeigen sollte, schien es wieder einmal Fügung gewesen zu sein, dass wir uns im äußersten Winkel des Venda-Landes kennenlernen sollten.

Zunächst klärte uns Marius über seinen Arbeitsbereich auf: Größe der Nutzflächen 200 Hektar plus 70 Hektar Grasland; Gras wird zum Feuchthalten des Bodens zwischen den Kaffeebäumen benötigt. Pro Hektar stehen 2.500 Kaffeebäume, das entspricht einer Gesamtzahl von einer halben Million. Beschäftigt sind 350 Venda-Frauen und 25 Venda-Männer, aber das »Kirschenpflücken« ist ausschließlich die Domäne der Frauen, die pro Jahr 120 Tonnen ernten. »Eigentlich haben wir für Kaffee das falsche Klima«, meinte Marius, »denn durchschnittlich wären 2.000 Millimeter Niederschlag pro Jahr erforderlich, hier haben wir aber nur die Hälfte davon. Den Ausgleich schafft das im Sommer besonders feuchte und heiße Klima. In Venda gibt es den Kaffeebaum schon seit 1890, als deutsche Missionare auf die Idee kamen, es hier mit dieser Nutzpflanze zu versuchen. Den Ursprung des Venda-Kaffees zeige ich euch noch.« – Wie wir weiter hörten, beläuft sich die »Produktionsdauer« eines Baumes auf etwa vier Jahre, dann wird er abgeschnitten und wächst beziehungsweise produziert erneut – ein Wunderwerk der Natur!

Firmenbesichtigung, bei der es keine Geheimnisse zu geben schien. Wir lernten Rose kennen, eine energische, wohlbeleibte Schwarze, die als Managerin gleich hinter Marius eine starke Position innehat und auf dem Firmengelände ein komfortables Haus bewohnt. Sie ist 58 Jahre alt, hat acht Kinder und zehn Enkelkinder und dürfte – so Marius – die einzige Ernährerin dieser großen Kinderschar sein.

»Aber das trifft mehr oder weniger auf alle Beschäftigten zu, und man stelle sich vor, wir müssten wegen Absatzmangels diese Leute entlassen – eine Katastrophe!«, meinte Marius etwas aufgebracht, denn ein hoher Prozentsatz seines Kaffees wird exportiert! Im Übrigen fühle er sich als weißer Südafrikaner unter Hunderten schwarzer Männer, Frauen und Kinder wohl und sicher, und auch Lucia denke nicht daran, in irgendeiner Hinsicht so etwas wie Angst zu haben – im Gegenteil.

Wir spazierten durch weite Gebiete dieser Kaffeeplantage, die in durchnummerierte Sektionen gegliedert ist und alle Baumgenerationen aufweist: Zöglinge, heranwachsende tragende, frisch gestutzte und wieder nachwachsende Bäume. »Unsere große Sorge«, erklärte der Farmer, »ist die Gefahr des Befalles der Blätter durch sogenannte Leave-Würmer sowie durch einen rostfarbenen Pilz. Dann müssen sofort groß angelegte Spritzaktionen durchgeführt werden, die zwar der Qualität nicht schaden (wirklich nicht?), aber der Preis erhöht sich, und damit verringern sich die Absatzchancen. Geerntet werden die Sorten »Robusta« und »Arabica« auch von Schülerinnen in den Ferien, denen wir pro Tag fünf Rand auszahlen können – viel Geld für diese Leute!«

Gleich hinter dem Verwaltungsgebäude befinden sich die Aufbereitungsanlagen, die nur von Frauen bedient werden. »Ich stelle für Ernte- und Aufbereitungsarbeiten nur noch Venda-Frauen ein«, sagte der Chef bestimmt, »die sind verlässlich und fleißig – ganz im Gegensatz zu den Männern.« Wir sahen die Wasch- und Sortieranlagen, riesige Trockengestelle für diverse Sorten und Qualitäten und bekamen in der großen Lagerhalle eine Entschalungs- und Sortiermaschine vorgeführt, die ebenfalls Frauendomäne ist.

»Die Schalen werden zu Dünger verarbeitet und bringen zusätzliches Geld«, erklärte Marius, »aber es gibt noch eine weitere Einnahmemöglichkeit: Kinder und junge Frauen sammeln die überall in größeren Mengen wild wachsenden Winka-Blätter, für die wir pro Kilo zwölf Cents zahlen. Im letzten Jahr zahlten wir über 1.000 Rand aus, was einer Erntemenge von 8.000 bis 9.000 Kilo entspricht. Abnehmer sind fast ausschließlich europäische Krebsforschungsinstitute, denn diese Blätter enthalten eine für die Forschung unentbehrliche Substanz. Ist da Boykott vorstellbar? Sollte diese Verrücktheit passieren, entzögen wir hier vielen Familien eine Verdienstmöglichkeit und eure Krebsforscher säßen auf dem Trockenen!«

Aber auch Lucia hatte ihre Story: »Ich saß gerade über meinen Abrechnungsbüchern, da stürzte eine Frau ins Büro: ‚Mrs, da passiert ’was, sofort kommen!‘ Wir gingen in die Plantage, und da lag sie: Eine zwischen den Kaffeebäumen gebärende Venda-Frau, die noch dabei war, ihre soeben ohne jede fremde Hilfe geborenen Zwillingskinder auf eine Decke zu legen. Ich vergaß, wer ich war, rollte die Neugeborenen ein und rief nach dem Bakkie. Wir bugsierten die Frau mit ihrem Bündel hinten drauf und fuhren über schlechte Wege bis zu einer Klinik, und erst hier wurden die Kinder abgenabelt. Ist das zu glauben, aber ich habe es selbst erlebt!«

Am späten Nachmittag spazierte ich allein in der Plantage herum, denn ich brauchte etwas Ruhe zum Überdenken, war doch zu viel in letzter Zeit auf uns eingestürzt. Hilde entspannte sich im Garten, weil auch sie eine Fülle neuer Eindrücke zu ordnen hatte. Ich begegnete Venda-Frauen, die mit gesammeltem Holz auf ihren Köpfen von der Plantagenarbeit nach Hause gingen, alles freundliche, spontan zurück grüßende einfache Menschen, denen es im Traum nicht einfallen würde, den Weißen gegenüber eine feindselige Haltung einzunehmen.

Abends hörten wir bei bestem Wein vom Kap deutsche Klassik und erfuhren, dass sich die Farmersleute hobbymäßig mit der Religion der Eingeborenen befassen, die vom Interesse an »Weltraumfragen« nicht zu trennen sei. Zunächst glaubten wir, uns verhört zu haben, aber es stimmte. »Ihr müsst den alten Phophi kennenlernen«, meinten unsere erstaunlichen Gastgeber, »ein schwarzes Lexikon, das über diese Dinge alles weiß, ein über 80-jähriger promovierter Ethnologe, der sich immer freut, wenn wir ihn besuchen.«

Am nächsten Morgen weckte uns eine klare Wintersonne, die einen sehr schönen Tag ankündigte. Von unseren Betten aus ein Bild wie gemalt: üppige Bananenstauden, riesiger Laubbaum, weiß blühende Büsche, traumhafte Rosen, gepflegter Rasen. Aber es sollte gleich nach dem Frühstück eine Überraschung geben, denn die Venda-Frauen hatten von unserer Anwesenheit gehört und wollten unbedingt für uns tanzen. Welch ein schönes Erlebnis! Die Tanzgruppe bestand aus einem Dutzend in traditionellen Kleidern steckenden Frauen, die nach den Rhythmen einer Trommlergruppe dicht neben- und hintereinander ihre Kreise stampften. Ton- und tempoangebend war eine ältere Frau, die mit der Pfeife im Mund die »tanzende Schlange« anführte. Schön auch der bunte Hals-, Arm- und Beinschmuck und nicht zuletzt die farbenfrohen Blusen und Röcke – Bilder, so recht etwas für den Dia-Fotografen.

War für uns eine Überraschung: Plantagenhelferinnen wollten unbedingt für ihre Besuchertanzen.

Ein weiterer Höhepunkt, der zu unseren großen Erlebnissen zählt: die Bekanntschaft mit Mister Phophi – so wird er allgemein genannt, aber in Wirklichkeit verbirgt sich dahinter einer der sachkundigsten und weisesten Männer, die wir je in Afrika angetroffen haben. Wir fuhren über lange Staubwege in sein Dorf Tshifudi, ein Fleckchen Venda, das es gleich in doppelter Hinsicht in sich hat, denn hier wohnt auch Phophis Sohn – ein großer Witchdoktor! Mister Phophi bewohnt eine der typischen strohgedeckten Rundhütten, ist weit über achtzig, hat mit mehreren Frauen viele Kinder (das jüngste ist sieben) und arbeitet immer noch an der Erforschung der Kultur des Venda-Volkes.

Unser Gastgeber ist promovierter Ethnologe, aber seine Werke sind vom öffentlichen Büchermarkt längst verschwunden, weil vergriffen; die Ur-Stücke befinden sich im Department of Development Aid/Ethnological Branch, Pretoria. Und dennoch: Als er hörte, dass ich an »Mosaica Africana« arbeite, überließ er mir drei seiner wichtigen Arbeiten: »Vhavenda – Mode of Living and Subsistance«, »The role played by the Mufala Tree in Venda« und »The Spirits Hounted Lake Fundudzi«, wobei letztere von besonderer Bedeutung ist, denn Phophi gehört zu den ganz wenigen, die sich sachkundig mit der geheimnisvollen Religion der Vhavenda befassen. Dass er auf diesem Gebiet nicht nur Fachmann ist, sondern auch persönlich fest in der uralten Religionskultur seines Volkes steht, sollte sich bald erweisen, denn dieser Mann braucht von Leuten, die er mag, nur angetippt zu werden, denn redet er wie ein Lexikon! Bevor es aber soweit war, hatte er unserem Marius, den er seit Jahren gut kennt, genau zugehört, um sich zu vergewissern, dass wir nicht zur »schädlichen Kategorie« der Südafrikaberichterstatter gehören. Bei Phophi muss man sich also einführen lassen. Der greise, geistig aber noch intakte Vhavenda vom Stamme der Lemba ließ es sich nicht nehmen, uns eine kleine Kostprobe seines Wissens zu geben:

»Ich berichte euch über die großen Götter Khuzwane (auch Mutumbukavhathu genannt) und Nwali Raluvhimba, mit denen auch heute noch jeder Vhavenda lebt. Beiden Göttern – große Wesen in den Weiten des Universums – hatte es vor Urzeiten gefallen, die Erde bewohnbar zu machen, die einst eine Wasserkugel war. Sie verringerten das Wasser, so dass das Land erschien, und teilten sich die Aufgabe: Gott Khuzwane schuf die Menschen und Nwali die Tiere, aber es dauerte nicht lange, da ward die Erde übervölkert, so dass es zum Streit zwischen diesen Göttern und zu einer riesigen Flut kam. Khuzwane zog sich daraufhin in das Universum zurück, während Nwali seinen Wohnsitz in den Mubvumela- und Matovha-Bergen südlich des heutigen Bulawayo nahm. Als Gott Nwali die Zeit gekommen sah, machte er sich auf, den verbliebenen Menschen jene Weisungen zu geben, die sie befähigen sollten, ihr Leben in Frieden und Gottesfürchtigkeit zu gestalten. Nwali flog von Berg zu Berg, und wenn er reiste, dröhnte der Himmel und zitterte die Erde, und wir wissen sogar, von welchen Bergen herunter die Botschaften zu unseren Menschen kamen: Khononga, Nwalimuhulu, Makonde, Tshouli, Tswime und anderen. Eine besondere Bedeutung hat der Lake Fundudzi im Landesinnern, denn dieser See – ein großes Heiligtum der Vhavenda – mit seinen umliegenden Bergen schufen die Götter als Modell unserer Erde in der Urzeit.«

Als wir diese phantastische Geschichte gehört hatten, sahen wir Phophis Augen glänzen: »Mehr noch: Im Berg Makande gibt es im oberen Drittel eine riesige Höhle, die bisher noch niemand betreten durfte. Dort hat Nwali gewohnt!« Da wir mittlerweile »Phophis Kinder« waren, an denen er sein Wohlgefallen hatte, fuhr er mit uns zu Häuptling Rafura, der gleichzeitig Principal der Schule in Tshifudi ist, und erbat sich dessen Genehmigung für eine Fahrt bis an den Fuß des Berges Makonde, die er nach längerem Palaver auch erhielt.

Aber zunächst mussten wir einen Blick in die Klassenräume werfen, die erkennen ließen, dass soeben hoher Besuch hier war: der Justizminister der Republik Venda. Die zahlreich erschienen Gäste – Würdenträger, Eltern und Kinder – brachen gerade auf, um ihren Nachhauseweg anzutreten, schade, denn den Minister hätten wir gern kennengelernt. Wir saßen bereits im Wagen, als zwei junge Männer herankamen, die schüchtern und erregt