Im Jahr des Affen. Ein Jahr Fernost. 55.000 Reisekilometer durch zwanzig asiatische Länder E-Book

Harald Stöber

6,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Engelsdorfer Verlag

- Kategorie: Lebensstil

- Sprache: Deutsch

Der vielseitige Autor ist unter anderem engagierter Wissenschaftsjournalist und reist zusammen mit seiner tapferen Frau seit 1965 rund um den Globus. Bis 2009 legte er fast 2 Millionen individuelle Kilometer zurück, bereiste oft mehrmals 165 unterschiedlichste Länder und fernste Weltgegenden – darunter 65 Sondergebiete und 32 islamische/überwiegend islamische Länder -, wobei sich die aktuelle Bilanz angesteuerter Reiseziele auf 2500 beläuft. Stöber besitzt als weitgereister kritischer Publizist Mut zum kalkulierbaren Risiko, hat Herz und Verstand. Er ist ans Durchhalten gewöhnt, nennt Tatsachen schnörkellos beim Namen, verschweigt nichts. Dieser Report beschreibt die einjährige Tour durch 20 Länder Asiens »Im Jahr des Affen« – ein großes Abenteuer in moderner Zeit.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 742

Veröffentlichungsjahr: 2013

Ähnliche

Harald Stöber

Im Jahr des Affen

Ein Jahr Fernost

55.000 Reisekilometer durch

zwanzig asiatische Länder

Impressum eBook:

ISBN 978-3-86901-570-5

Copyright (2009) Engelsdorfer Verlag

Impressum Printausgabe:

Bibliografische Information durch

die Deutsche Nationalbibliothek:

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

ISBN 978-3-86901-483-8

Copyright (2009) Engelsdorfer Verlag

Alle Rechte beim Autor

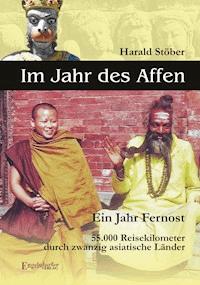

Titelfoto: Tibetischer Mönch trifft indischen Sadhu in Nepal

Hergestellt in Leipzig, Germany (EU)

www.engelsdorfer-verlag.de

Inhalt

Vorwort

Asien, mein Gott, Asien! Wer hatte nicht schon einmal daran gedacht, seinen jahrelangen Träumen gehorchend gen Osten aufzubrechen, um bis ins „Land der aufgehenden Sonne“ – nach Japan – zu gelangen! Wohl jeder, der sich bewusst ist, dass seine heimatliche Umgebung zwar liebenswert, aber doch nicht allein existiert.

Viele jüngere Zeitgenossen packen ihre sieben Sachen spontan und finden sich dann ziemlich hilflos – weil unerfahren und naiv – irgendwo im Chaos wieder; sie entdecken schließlich, dass ihr noch nicht gefestigtes Inneres zur zerklüfteten Landschaft geworden ist. Als ich vor fast dreißig Jahren das erste Mal nach Indien reiste, erging es mir zugegebenermaßen nicht viel anders, stürzte doch von einem Tag zum anderen eine geradezu beängstigende Fremdheit auf mich ein, die sich in Form schmerzender Narben in mein Bewusstsein gebrannt hat. Doch diese sogenannte Erstlingserfahrung erkannte ich bald als heilsame Langzeitmedizin, die vor allem die Schärfung meines kritischen Reiseverstandes bewirkte – von etlichen Lesern meiner früheren Reisebücher über Asien und Afrika manchmal auch als hyperkritisch fehlinterpretiert. Wahr ist, dass mir ideologisch Verklärtes suspekt ist und ich demzufolge die Dinge so sehe und zu Papier bringe, wie sie sind bzw. wie ich sie realisiere. Ist es nicht so, dass eine an Tatsachen orientierte Berichterstattung und Kommentierung der Wahrheit am nächsten kommt?

Wir – meine Frau Hildegard und ich – dürfen uns heute zur erfahrenen Reisezunft zählen, für die es ein Graus ist, dort Romantik hinzubringen, wo in Wirklichkeit keine ist. Andererseits sehen wir oft Dinge, die Reisende partout nicht sehen wollen oder die ihnen aus anderen Gründen verborgen bleiben: Da gibt es stinkende Rattengassen, in denen vermeintliche Romantiker genüsslich ihren orientalischen Tee schlürfen und zum anderen verklärte, von tiefen Furchen durchzogene Gesichter alter Menschen, deren Schönheit fasziniert.

Frei von abhängigen Tagespflichten zu sein, also kein „normaler Arbeitnehmer“, um seinen inneren Drängen nach Reisen nachkommen zu können, ist wohl eine Gnade, für die man dankbar sein muss. Aber es sei nicht verschwiegen, dass diese Art Freiheit auch gewisse Pflichten bedingt, die man zum Wohle seiner Leserschaft erfüllen muss. Und so planten wir eine große Asienreise, die uns durch möglichst viele Kulturen führen sollte – Dauer etwa ein Jahr. Am Ende waren es zwanzig große und kleine bereiste Länder zwischen Nepal bis Japan und Australien, das heißt rund 55.000 in Asien individuell zurückgelegte Kilometer, deren oftmalige Abenteuerlichkeit hier nur angedeutet sei. Was auf den ersten Blick so aussieht, als hätten wir Gigantisches geleistet, zeigt sich beim abermaligen Hinsehen als weniger spektakulär, tourten wir doch ohne sinnverwirrenden Stress, was jedoch nicht ausschließt, dass wir unglaublich viel Interessantes und auch Gefährliches erlebten.

Begleiten Sie uns nun durch eine Welt, deren Fremdheit fasziniert, deren Schönheit beinahe unbeschreiblich ist und deren Seele in Wirklichkeit unfasslich bleibt, was jedoch niemanden zur Resignation animieren soll, im Gegenteil: Wir alle bleiben aufgefordert, uns trotz der inneren und äußeren Widrigkeiten auch zukünftig mit der asiatischen Mentalität zu befassen, sich mit ihr vorbehaltlos auseinanderzusetzen. Sie gehört zur Menschheit, letztlich also auch zu uns.

Unsere Asien-Tour begann im katastrophengeschüttelten Bangladesch, von wo aus wir nach Indien, Nepal und ins „Land der lebenden Buddhas“, nach Bhutan, fuhren. Wir bereisten das tempelstrotzende Thailand, querten das landschaftlich sehr schöne Malaysia und bewunderten das prosperierende Singapur. In Indonesien hielten wir von Sumatra bis hinunter nach Timor den Atem an: Traumhafte Natur! In Australien faszinierten die unendlichen Weiten sowie das „heilige Zentrum“ des Fünften Kontinents mit seinem allabendlich rotglühenden Eyers Rock. Es folgte – im Gegensatz zu West-Malaysia – das noch zur sogenannten Dritten Welt zählende Ost-Malaysia und Brunei, ein angeblich steinreiches Öl-Sultanat auf Kalimantan (Borneo). Auf den überwiegend katholischen Philippinen begeisterte lediglich der formschöne Vulkan Mayon, der erst jüngst wieder – im Februar 1993 – mit verheerenden Folgen ausbrach.

Die britische Kronkolonie Hong Kong wird immer noch bestaunt, aber dort brodelt es, weil mehrheitlich der für Mitte 1997 vorgesehene Anschluss ans kommunistische China – trotz bestimmter Vertragsgarantien – offensichtlich abgelehnt wird. In der portugiesischen Exklave Macau beherrschen Spiel, Müll und europäische Kulturreste das allgemeine Bild. Rot-China protzt mit riesigen, leider reichlich unkultivierten Menschenmassen sowie großartigen historischen Hinterlassenschaften. Nachdem unser Schiff einem schweren Taifun im Gelben Meer getrotzt hatte, erreichten wir Süd-Korea, dessen Kultiviertheit und Mentalität uns besonders beeindruckte. Der Wirtschaftsriese Japan bietet gottlob nicht nur Bestechungsskandale und ökonomische Daten, sondern in hohem Maße auch eine in Ehren gehaltene Alt-Kultur. Das „kleine China“, Taiwan, droht im Wohlstandsmüll und -mief zu ersticken, was jedoch kaum jemanden davon abhält, guten und bösen Ahnengeistern zu huldigen – sich ihretwegen die Köpfe blutig zu schlagen. Und nicht zuletzt war es uns möglich, allen Unkenrufen zum Trotz die drei indochinesischen Länder zur bereisen: das wirtschaftlich ums Überleben kämpfende Vietnam, das von sogenannten Friedenstruppen der UNO besetzte Kambodscha und das einstige Königreich Laos.

1992, unser Reisejahr, war laut chinesischem Kalender das „Jahr des Affen“, ein erfolgversprechendes Jahr!

Viel zu spät begreifen Viele

die versäumten Lebensziele.

Darum Mensch, sei zeitig weise,

höchste Zeit ist’s, reise, reise!

frei nach Wilhelm Busch

1. Kapitel

Im Banne des Brahmaputra

Hinreise

Was wir zunächst kaum glauben konnten, stellte sich bald als Tatsache heraus: Mit Ziel Dhaka, der Hauptstadt der Volksrepublik Bangladesch, entpuppte sich ausgerechnet die Saudi Arabian Airline via Riyadh als die mit Abstand billigste Linie – pro Kopf DM 780 one way. Ein Geheimnis der geschäftstüchtigen Araber steckt indes nicht dahinter, haben sie doch direkten Zugang zu unbegrenzten Mengen landeseigenen Kerosins und fliegen stets gut besetzt, insbesondere zwischen Riyadh und Dhaka, um sogenannte moderne Sklaven – Gastarbeiter – hin und her zu fliegen. Das sind meist junge Leute aus dem verarmten – weil überbevölkerten – Lande am Brahmaputra, der aus Assam kommend das Land der Bengalen quert und gen Golf strömt. Die modernen Großraumflugzeuge der Saudis sind also auf dieser Strecke stets randvoll, so dass mit doppelten Vorteilen kalkuliert werden kann.

Wir schrieben Donnerstag, den 27. Februar 1992, Tag des Abschiedes für ein knappes Jahr nach Asien. Als wollte es uns das schöne Bayern übel nehmen, es für längere Zeit zu verlassen, zeigten sich doch dessen Landschaften heute von ihrer reizvollsten Seite: Sonniger Winter mit Frost und Schnee, in den Flusstälern weiße Nebelschwaden. In gepolsterter Fensterecke unseres „Meistersingers“, dem IC 786, sitzend, ließen wir diese Pracht – versunken in tausend bewegte Gedanken – an uns vorbeigleiten, so als ob wir gar ein schlechtes Gewissen hätten und bitten würden: Sei uns nicht gram, wir kommen ja wieder, ganz bestimmt! In Würzburg wechselten wir in den planmäßig um 10.16 Uhr nach Frankfurt fahrenden „Westfälischen Frieden“, dem IC 522, der auf die Minute pünktlich um 12.01 Uhr Frankfurt-Flughafen erreichte.

Obwohl bereits oft von hier gen Übersee gestartet, hatten wir auch diesmal das Gefühl, uns in der unübersichtlichen Geographie dieses riesenhaften Flughafens erst einmal zurechtfinden zu müssen; Einzelheiten von vorherigen Aufenthalten hier wollen sich partout nicht einprägen. Aber da entdeckten wir sie – die überdimensionale Anzeigetafel, auf der wir mühelos unseren Flug SV 0088 nach Riyadh ausmachten, Abflug planmäßig um 13.55 Uhr. Kontrolle des Handgepäcks, ein routinemäßiger Vorgang zwar, aber in unserem Falle zum Missvergnügen der Bediensteten etwas langwierig, denn wir bestanden auf individuellem Check unseres Filmmaterials, weil wir aus guten Gründen der Aufschrift „filmsafe“ misstrauten. Uns schlugen vernichtende Blicke entgegen, zumal man sich nicht mit Stichproben begnügte, sondern alle vierzig Filmdosen öffnete und inspizierte. Derart penibel gebärdeten sich – das sei vorweggenommen – tatsächlich nur die deutschen Kontrolleure.

Die riesigen Düsen unserer Tristar L 1011 heulten auf und katapultierten das vollbesetzte Flugzeug bis auf zirka 8.000 Meter Höhe. Erst als diese Reisehöhe erreicht war, wurden die Passagiere vom Kapitän darüber informiert, dass er „aus technischen Gründen“ nicht Riyadh direkt anfliege, sondern einen Umweg über Paris nehmen und dort einen außerplanmäßigen Zwischenstopp einlegen müsse. Und dennoch bemerkten wir nach der Ankunft in Paris Passagierbewegungen außerhalb des Flugzeuges, so dass ein ungutes Gefühl aufkam, das so schnell nicht mehr weichen wollte. Aus welchen tatsächlichen Gründen via Paris geflogen wurde, verriet uns niemand.

„Da hat wohl ein saudischer Prinz aus Paris angerufen“, meinte lachend ein hinter uns sitzender Bangladeschi in gutem Deutsch. „Der wollte unbedingt nach Hause und da gehorcht ein saudischer Käptn!“ Redselig war er, unser Reisefreund aus Syleth im Norden Bangladeschs, und so hatten wir bald auch seinen nagelneuen Europass in Händen, der ihn als deutschen Staatsbürger auswies.

„Seit zwölf Jahren bin ich in Deutschland, war 1988 das letzte Mal in meiner Heimat“, redete er weiter. „Seit Jahren bin ich als Koch in Mannheim beschäftigt, verdiene gut. War früher in Bangladesch politisch tätig, saß zweimal deswegen im Gefängnis, aber jetzt bin ich frei, keine Gefahr mehr!“

Als die Maschine ihre Reisehöhe von 10.000 Metern erreicht hatte, ertönte aus den Lautsprechern der durchdringende Gesang eines hellstimmigen Muezzins, der zum Gebet zu Allah aufforderte. Sofort verstummte jeder menschliche Laut und die Muslime – das waren fast alle Passagiere – versanken in Andacht, baten ihren Gott um seinen gütigen Reisesegen und um Gnade. Wir als „Ungläubige“ fügten uns und empfanden diese in allen streng moslemischen Ländern übliche Verhaltensweise als durchaus wohltuend, jedenfalls hatten wir in einer Höhe von 10.000 Metern über Europa das Gefühl, dass es die Betenden auch ernst meinten. Keine Frage, dass uns diese fast mystische Atmosphäre beeindruckte, zumal sich auch die Stewardessen, deren Köpfe von blauen Tüchern umhüllt waren, zusammen mit ihren Kollegen in den Gängen der Maschine gen Mekka verneigten.

Anflug auf Riyadh, der Hauptstadt des Königreiches Saudi-Arabien – ein riesiges Lichtermeer unter uns! Es schien, als sei jede auch noch so unbedeutende Gasse, jeder kleine Weg, jedes Haus hell beleuchtet. Bestens ausgebaute Straßen durchschneiden die enorm weitflächige Stadt und ihre Vororte, teure Autos gleiten dahin, und weit leuchten prächtige Moscheen. Nicht erst anhand dieser verschwenderischen Lichterorgie wird klar, dass hier bis auf weiteres der Begriff „Energiesparen“ ein ketzerisches Fremdwort bleiben wird. – Dies bestätigte sich auch in der Flughafenhalle, in der wir uns zwecks abermaliger Abfertigung stundenlang aufhalten mussten: Die Lichter gleißen, der Marmor blitzt, die Bäumchen strotzen und der Springbrunnen im Zentrum spielt mit Wasser, das angeblich teurer als das Bier in Deutschland sein soll.

Obwohl nur Transit-Passagiere, mussten wir uns abermals einer genauen Abfertigungsprozedur unterwerfen, wobei es zunächst Verwirrung gab, weil der zuständige Counter plötzlich schloss, ein paar Passagiere – auch wir – aber noch nicht eingecheckt waren. Dabei handelte es sich um europäische Reisende, denen man eine Sonderbehandlung zugestehen wollte, und tatsächlich wurden wir von der Masse der jungen „modernen Sklaven“ getrennt. Das hatte einen überraschenden Vorteil, denn uns wurden Plätze im viel kleineren Oberdeck, also in der 1. Klasse, zugewiesen, weil – wie es hieß – unten alles mit heimkehrenden Gastarbeitern besetzt sei. Nun ja! Wir hatten sehr viel Platz, es war ruhig und Stewardessen waren im Übermaße zu Diensten. Das reichliche nur mäßig gute Essen entsprach allerdings dem Gastarbeiter-Niveau unter uns.

Flug Nummer SV 0330 – Start gegen drei Uhr nachts nach Dhaka. Wir saßen also in der 1. Klasse (übrigens das erste Mal) und bemühten uns nach dem Essen um ein paar nüchterne Informationen über Bangladesch: Größe 144.000 Quadratkilometer, zirka 100 Millionen Einwohner (das sind ungefähr 700 Menschen pro Quadratkilometer bzw. es handelt sich hierbei um die dreieinhalbfache Bevölkerungsdichte, wie wir sie in Deutschland kennen). Unabhängigkeitserklärung im März 1971 und blutiger Zerfall des zweiteiligen Staates Pakistan. Abermaliges Einsetzen eines erbitterten Bürgerkrieges, in dessen Verlauf einige Millionen flüchtende Bengali das Land in Richtung Indien verließen. Aus Sorge, Indien müsste zehn Millionen oder mehr Menschen aus Bangladesch aufnehmen, startete „das Land Gandhis“ im Dezember 1971 mit Unterstützung der ostpakistanischen Befreiungsarmee einen Krieg gegen Pakistan, dessen Streitkräfte noch im selben Monat kapitulierten. Nach relativ ruhigen vier Jahren passierte der erste Staatsstreich, der die Ermordung von Premier Rahman durch putschende Truppen zur Folge hatte. Kriegsrecht, das nach weiteren blutigen Wirren erst im März 1979 wieder aufgehoben wurde. 1981 abermaliger Putschversuch und Ermordung des Premiers Zisur Rahman in Chittagong. Der nachfolgende Regierungschef und spätere Präsident Sattar wurde im März 1984 mittels Staatsstreich durch das Heer beseitigt, aber die für Oktober 1984 zugesagten Parlamentswahlen wurden auf einen unbestimmten Zeitpunkt verschoben. Heute nennt sich Bangladesch „Volksrepublik“, deren geistige Grundlagen der Islam und der Sozialismus sind. Das Land – eine präsidiale Volksrepublik – wird von einem Militärregime regiert, das Parlament ist suspendiert. Selbst wenn Bangladesch zwischenzeitlich – zumindest nach außen hin – zur parlamentarischen Demokratie zurückfinden sollte, wird es vermutlich nie gelingen, eine auch nach innen funktionierende Demokratie zuwegezubringen. Insofern teilt dieses Land das politische Schicksal praktisch aller Länder der sogenannten Dritten Welt, die sich jedoch unter dem Dach der UNO anschicken, in Krisenländern für demokratische Ordnung zu sorgen. Da wir das Glück hatten, auch das Land der Khmer, Kambodscha, zu bereisen, wird hierüber noch einiges Kritische zu sagen sein.

Als wir vom Schlaf übermannt wurden, war im Osten bereits die helle Sonne aufgegangen, unter uns Indien.

Abdulah, unser freundlicher Reisebegleiter und Koch aus Mannheim, hielt es für seine selbstverständliche Pflicht, uns seine ortskundige Hilfe anzubieten, die wir natürlich gerne annahmen; er wollte uns in die Stadt lotsen. Nach der Landung unseres Riesen-Jumbos empfing uns leichter Regen und eine Stadt, die – das war von oben besonders gut zu sehen – unter einer dichten Smogdecke lag: Dhaka, die mit offiziellen zirka fünf Millionen Einwohnern größte Stadt des Landes und Regierungshauptstadt zugleich. Die Abfertigung verlief reibungslos, unkompliziert und schnell, eine Gepäckkontrolle mittels Röntgengerät fand allerdings statt – ohne Filme. Danach bemühten sich ein paar Banker auffallend beflissen um unseren 50-US-Dollar-Scheck, der schließlich beim Sympathischsten hängenblieb, der Kurs – 1 US-Dollar gegen 38,44 Taka – war bei allen Anbietern gleich.

In Dhaka

Koch Abdulah hatte riesige Gepäckstücke zu bugsieren, alles war – auch die Inhalte - „made in Germany“. Glück für ihn, dass die Zollbeamten dank freundlicher Worte und ein paar „Mitbringsel“ großzügig waren. Als wir die letzte Hürde genommen hatten, fühlten wir uns beinahe wieder wie in Indien: Frauen in bunten Saries, stadtstreichende Kinder und gestikulierende Taxifahrer, von denen einer von Abdulah angeheuert wurde. Zusammen mit seinem abholenden Bruder und viel Gepäck (wir trugen jedoch nur je eine mittelgroße Reisetasche bei uns) fuhren wir schließlich ins Stadtzentrum. Auch diese Fahrt erinnerte sofort an Indien, wobei Straßen und Häuser hier einen noch schlechteren Eindruck auf uns machten als im Lande nebenan. In der Nayapaltan Road, einer der Hauptverkehrsstraßen Dhakas, ließ unser Abdulah das klapprige Taxi vor dem Hotel „Capital“ stoppen. Wir stolperten über ein paar demolierte Steintreppen und fanden uns an der Rezeption wieder, dessen junges Personal ziemlich erstaunt schien, plötzlich und unangemeldet europäische Reisende vor sich zu haben.

„Ja, wir wollen uns für ein paar Tage einmieten“, meinte ich. „Ihr seid doch ein Hotel, oder?“

„Doch, doch, aber Europäer sind ja reich, nehmen bessere Zimmer!“

„Wir sind nicht reich, reisen sparsam. Also, was kostet ein Double?“

„Zweihundertundzwanzig Taka, in Ordnung?

Nachdem wir das bescheidene Zimmer gesichtet hatten, das immerhin mit eigenen sanitären Einrichtungen und den unentbehrlichen Moskitonetzen ausgestattet war, akzeptierten wir, zumal der Preis für dieses relativ saubere Zimmer mit etwa zehn Mark stimmte (100 Taka sind DM 4). Unser „guter Geist“ Abdulah und sein Bruder verabschiedeten sich erst von uns, als sie sich davon überzeugt hatten, dass wir definitiv eine Bleibe gefunden hatten.

Das erste Bekanntwerden mit dieser Millionenmetropole bot für uns, die wir Indien bereits mehrere Male „studiert“ hatten, keine großen Überraschungen: Das äußere Bild mit unzähligen Rikschas, viel Gebimmel, heruntergekommenen Stadthäusern, stinkenden Abfallhaufen, Bettlern aller Kategorien, bunten Marktständen, höchst giftigen Autoabgasen, belebten Moscheen, historisch anmutenden Verwaltungsgebäuden, trägen Polizisten und nicht zuletzt modernsten Hochbauten – erinnert an die Normalität im benachbarten Indien. Es gibt aber dennoch bedeutende Unterschiede, denn das Land der Bengalen ist zu über achtzig Prozent muslimisch, so dass das äußere Bild vor allem durch Moscheen und orientalische Baustile geprägt ist. Hinzu kommt, dass dieses Bangladesch im Gegensatz zu Indien bemerkenswerte Fortschritte – auf welchen Gebieten auch immer – kaum zu verzeichnen hat; es macht im Allgemeinen einen maroden Eindruck, die Menschen sind eher apathisch, aber fremden Besuchern gegenüber nicht unfreundlich, ganz im Gegenteil. Doch soll gleich anfangs gesagt werden, dass Bangladesch meilenweit davon entfernt ist, ein Touristenland zu sein, das wird es schon aus Mangel an großen historischen Stätten und wegen fehlender Badestrände mit internationalem Standard wohl auch nie werden; zudem ist die Infrastruktur in einem katastrophalen Zustand.

Bunte Folklore in Chittagong/Bangladesch

Europäische Fremde haben also Seltenheitswert, und ist die begleitende Frau, wie Hildegard, auch noch blond, scheint das Land Kopf zu stehen. Ich legte mir aus Gründen des Schutzes vor brennender Sonne und dichtem Straßenstaub ein handgesticktes Käppie zu, das ich vor einer Moschee erstand, machte also äußerlich den Eindruck eines Moslems. Unbeschreiblich, wie viele Augenpaare uns zu durchlöchern schienen und wie viele Male ich gefragt wurde, ob ich Moslem sei.

„Nein, nein, aber eure Sonne brennt zu sehr, das kann gefährlich für mich werden!“ Herzhaftes Lachen, verständnisvolles Nicken, Schulterklopfen, nie aber eine böse Bemerkung. Als Manko registrierten wir gleich am ersten Tag, dass es mit den englischen Sprachkenntnissen hier außerordentlich schlecht aussieht, bekommt man doch auf zehn Fragen neun Antworten auf Bengali. Aber selbst diejenigen, die vorgeben, des Englischen halbwegs mächtig zu sein, scheitern bereits nach dem zweiten Satz.

Dhaka wird auch die „Stadt der Moscheen“ genannt, zu Recht, ragen doch die Minarette von rund siebenhundert dieser „Häuser Allahs“ gen Himmel. Und so hatten wir auch keine Probleme, uns rasch ein Bild von der Religiosität der Menschen hier zu machen, die tatsächlich tief in deren Seelen verwurzelt zu sein scheint. Die Moscheen sind zu jeder Tageszeit gut besucht, und die Gebete werden konzentriert verrichtet, aber für erfahrene Orientreisende ist auch erkennbar, dass so mancher Gläubige seinen Fanatismus nicht beherrscht. Uns traten junge Leute entgegen, deren Augen und Gesten aussagten, was man wollte: Kein Zutritt für „Ungläubige“, Fotografieren verboten! Andererseits trafen wir auf schon etwas Ältere, für die es geradezu Pflicht war, uns in ihr „Haus Allahs“ zu führen. Vorsicht und Zurückhaltung waren also geboten.

Die Baitul-Makkaram-Moschee ist die größte und modernste im Zentrum Dhakas, sie zu finden, ist also kein Problem, kennt sie doch jeder. Der Hauptbau ist der heiligen Kaaba in Mekka nachempfunden und wirkt besonders abends eindrucksvoll, wenn grüne Beleuchtungen den riesigen Quader erhellen. Vor dem Haupteingang erstreckt sich ein langes Wasserbassin, das zum breiten Treppenaufgang führt. Wir durchstreiften das Innere der Moschee zur Zeit des Vierten Gebetes, vermerkten peinliche Sauberkeit und feierliche Ruhe, die jeder genießt, der soeben dem Straßenchaos draußen entkommen war. Beeindruckende Schlichtheit auch sonst: Keine auffallende Ornamentik; auch die Gebetsnische gen Mekka (Mihrab), der Predigstuhl (Mimbar) und der Reinigungsbrunnen (Sardivan) sind die Einfachheit selbst.

Wieder im fürchterlichen Straßenverkehr, der uns nicht nur nervlich zu schaffen machte, sondern auch zum Gesundheitsrisiko wurde. Wir benutzten angesichts kilometerweiter Entfernungen häufig Fahrrad-Rikschas, deren Besitzer den europäischen Besucher sofort ausmachen, sobald dieser auf seinen eigenen zwei Beinen steht. Da wir uns die reellen Preise im Hotel erfragt hatten, also unangenehme Überraschungen fast ausgeschlossen waren, wurden wir letztlich zu begeisterten Rikscha-Passagieren, wissend, dass man ohne dieses „öffentliche Verkehrsmittel“ im riesigen Dhaka kaum zurechtkommt, es sei denn, einem sind die dauernden Betrugsversuche der Taxifahrer gleichgültig. Doch Vorsicht: Der Straßenverkehr in dieser Stadt ist enorm dicht, kein Vergaser funktioniert richtig und man steht häufig eingeklemmt – also völlig hilflos – inmitten von rostigem Blech und hochgradigem Gift! Angesichts dieses gefährlichen Chaos', dem wir oft genug nur mit knapper Not und heftigen Kopfschmerzen entkamen, erschien uns folgender typischer Vorgang als kleines absurdes Theaterstück: Ein Minister aus Bangladesch warf dem deutschen Umweltminister Töpfer in Rio vor, dessen (deutsche) Treibhausgase würden sein Land (Bangladesch) zum Untergang verdammen, das sei Gewalt! Töpfer: „Da kann ich nicht widersprechen!“ Hier kam alles zusammen: Propaganda, Unwissenheit und eine gehörige Portion Unverfrorenheit. In Wirklichkeit betreibt nicht nur dieses Land der Dritten Welt aus der Sucht heraus, sich industriell möglichst schnell zu entwickeln, eine schier maßlose Umweltzerstörung. Dagegen ist ganz Mitteleuropa eine saubere Insel der Seligen! Ich bin mir sicher, dass weder der betreffende bengalische Minister noch Töpfer je per Rikscha durch Dhaka geradelt sind.

Wie massiv hier die Industrialisierung betrieben wird, erfuhren wir aus erster Hand im 18. Stockwerk des höchsten Gebäudes der Stadt vom Manager des IFDC, einer zu hundert Prozent von den USA finanzierten „Entwicklungsberatungs-Gesellschaft“ zu Diensten der hiesigen Militär-Regierung und der lokalen Industrie. Eigentlich wollte ich von oben nur ein Foto schießen und suchte deshalb nach einem geeigneten Ausguck, geriet aber zufällig in dieses Office. Wir wurden aufmerksam bewirtet, und man war sehr gesprächsbereit. Es ginge vorrangig um eine möglichst zügige Industrialisierung, hörten wir unter anderem, koste es, was es wolle. Umweltprobleme, natürlich kenne man die, aber in der Praxis werden sie weitgehend vernachlässigt. Leider kannten wir zur Zeit dieses Zusammenseins jene kleine Geschichte aus Rio noch nicht.

Wieder einmal quetschten wir uns in eine Rikscha und ließen uns durch die Stadt zum Fort Lalbagh (Roter Garten) strampeln. Der Fahrradjunge hatte lebhaft genickt, als er unser Ziel hörte, aber bald merkten wir, dass er in Wirklichkeit nicht wusste, wo denn diese bedeutendste historische Stätte Dhakas zu finden sein würde. Bis er uns vor dem aus schweren Steinquadern errichteten Tor absetzen konnte, hatte er zigmal Passanten fragen müssen. – Das Fort wurde 1678 von einem Sohn des berühmten Großmoguls Aurangazeb errichtet, in dessen Mitte sich das von einer hohen Ziegelmauer umgebene Grabmal der Pari Bibi, der Tochter des Mogulwesirs, befindet. Die Anlage macht einen durchaus gepflegten Eindruck – eine Wohltat in dieser chaotischen Stadt.

In unmittelbarer Nähe durchstreiften wir den riesigen Chowk-Basar (Alter Markt), dessen Inneres ein wahres Labyrinth mit bunten Verkaufsständen, verfallenen Häusern und kleinen Handwerksbetrieben ist. Dass wir uns in diesem Wirrwarr vieler unverschämter Kinder erwehren mussten, war ausgesprochen unangenehm. Unweit dieses namhaften Basarviertels gelangten wir ans Ufer des Buriganga Rivers, das ausschließlich von Fischerfamilien bewohnt ist, die in erbärmlichen, auf fünf Meter hohen Bambusstangen befestigten Holzhäusern zu Hause sind. Der Fluss führt zurzeit kein Hochwasser, so dass die Fischerboote weit unten am Ufer liegen. Wir hangelten uns über schmale, aus Brettern bestehende Fußwege und konnten allenthalben nur äußerste Bescheidenheit ausmachen. Hier zeigte uns ein alter Mann, wie hoch 1988 das verheerende Flutwasser stand: „Seht euch das an: Zehn Meter!“ Dabei deutete er mit seiner Rechten bis über den Kopf, machte dabei jedoch keinen niedergeschlagenen Eindruck. „Floods, die gibt es hier ziemlich regelmäßig, mehr oder weniger hoch. Schlimm ist, dass oft unsere Häuser und Boote mitgerissen werden!“ Von Menschenopfern sprach er nicht, es wisse ja ohnehin niemand, so sagte er, wie viele Bewohner es tatsächlich hier gebe. „Wisst ihr, dass Dhaka zehn Millionen Einwohner haben soll?“ – „Nein, natürlich nicht!“

Fahrten zu ausländischen Botschaften kann man in dieser Stadt praktisch nur per Rikscha machen, wird man bei derartigen Unternehmungen von Taxifahrern doch erst recht betrogen. Auf dem Programm standen die Vertretungen Indiens, Bhutans und Birmas. Es ging um Reisegenehmigungen bzw. Visa, schwierige Unternehmungen, das ahnten wir bereits vorher.

Der zuständige indische Beamte, von dem wir ein Travel Permit durch Assam nach Bhutan erbaten, brauchte einen langen Anlauf, um etwas Konkretes zu veranlassen. Er telexte unsere Passdaten und sonstige Details gegen eine happige Gebühr an seinen Amtskollegen nach Bonn, wo zwischenzeitlich das von uns schon vor etlichen Wochen beantragte Permit durch Assam und Meghalaya eingetroffen sein könnte. Nein, nach Delhi zum (primär zuständigen) Außenministerium telexe er nicht, wir seien Deutsche, da ist Bonn zuständig. Auch nach Tagen war keine Antwort eingetroffen, und auch nach unserer Rückkehr nach einem Jahr lag in München weder eine Nachricht aus Bonn noch aus Delhi vor. Da wir diese frustrierende Erfahrung mit der indischen Bürokratie nicht das erste Mal machten, wunderten wir uns über nichts mehr. Wir gaben also auf und entschieden uns für einen Umweg in Indien, um nach Bhutan zu gelangen.

Das kleine Himalaya-Königreich Bhutan ist für westliche Ausländer prinzipiell zwar zugänglich, aber die Hürden sind hoch: Entweder man ist bereit, etwa 250 US-Dollar pro Tag als Gruppenreisender zu zahlen, oder es geschieht ein kleines Wunder und man wird von einer bhutanesischen Institution schriftlich eingeladen, so dass eine individuelle Reise möglich ist. Wir waren solche „Wunderkinder“ und besaßen ein offizielles Einladungsschreiben des Königlichen Versicherungsunternehmens RICB, wo sich frühere Kollegen noch meiner erinnerten. Wir waren also durchaus bereit, für ein bhutanesisches Visum notfalls zu kämpfen! Die alte Villa der Königlichen Botschaft Bhutans fand unser Rikscha-Fahrer sofort, aber die freundliche Sekretärin, Miss Pema, stöhnte: „Wir ziehen gerade um, seht euch dieses Möbelchaos an! Ich bin hier zur Zeit alleine!“

Sie notierte sich alle erforderlichen Daten und versprach, mangels direkter Telefonverbindung sofort einen Funkspruch ins zuständige Außenministerium nach Thimphu zu schicken. Die Einladung sei okay, wir würden gewiss die Visa bekommen, meinte sie zum Abschied. Und dennoch kamen wir noch fünfmal zu ihr, um unverrichteter Dinge wieder abzuziehen! Wie sich herausstellte, gab es gewisse Probleme mit dem Einreisedatum, denn der bereits vor Monaten von der RICB angegebene Zeitpunkt stimmte mit dem jetzt von uns gewünschten nicht mehr ganz genau überein. Angesichts unseres nun schon fünften ergebnislosen Besuches mussten wir einen Termin setzen, sonst wären wir zu sehr in Zeitverzug geraten: „Übermorgen bis 15 Uhr muss das Außenministerium so oder so entschieden haben, wir kommen wieder – pünktlich!“ Pema funkte sofort und gab an, dass es einen dringenden Termin gebe.

Zwischendurch war die Botschaft umgezogen, wodurch sich für uns ein weiteres unverhofftes Problem ergab. Unser Rikscha-Fahrer hatte zwar verstanden, dass er in die – uns noch unbekannte – Gulshan Ave. zu radeln hatte, kannte sie aber nicht, obwohl sie mit ihren vielen Botschaften zu den namhaftesten Straßen der Stadt zählt. Wir fielen von einer Verwunderung in die andere, als selbst Polizisten und Wachmänner von Botschaften in der Diplomatengegend angeblich nicht wussten, wo sich die genannte Avenue befindet. Nach langer Irrfahrt strandeten wir ausgerechnet vor der libyschen Botschaft, dessen hilfsbereiter Sekretär zwar auch nichts Genaues wusste, aber die richtige Auskunft endlich bei Kollegen gegenüber erhielt – in der „Botschaft des Staates Palästina“! Bangladesch unterhält also diplomatische Beziehungen zu einem Staat, den es (noch) gar nicht gibt. Wie wir nun hörten, befände sich Bhutans Botschaft ganz in der Nähe der kuwaitischen Vertretung – sofort zu erkennen an den davor wartenden Menschenmassen, alles junge Leute, die auf eine befristete Arbeitserlaubnis des Öl-Scheichtums am Persischen Golf hoffen. Endlich: Pema strahlte, ihre Mitarbeiter strahlten und wir auch, denn Thimphu hatte unsere Visa genehmigt! Übrigens erfuhren wir erst jetzt, es die ganze Zeit mit dem „dritten Mann“ der Botschaft, der liebenswürdigen Pema, zu tun gehabt zu haben. Sie stempelte die Visa Nummer 19 und 20 beinahe feierlich in die Pässe, gab uns großzügige zwei Wochen freien Aufenthalt und kassierte eine Gebühr von vierzig US-Dollar. Ich kann mich nicht erinnern, je eine Verwaltungsgebühr lieber bezahlt zu haben als an jenem erfolgreichen Tag! Dass wir bis zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht wussten, auf welchen Wegen wir Bhutan erreichen würden, verdrängten wir zunächst einmal, nur eines war uns gegenwärtig: Fliegen kam nicht in Frage, hatten wir in verschiedenen Reisebüros doch erfahren, dass es ziemlich kompliziert sei, als Devisenausländer via Bank und Airline alle notwendigen Formalitäten zu erledigen; zudem hätte man als Ausländer zusätzliche happige Gebühren zu entrichten. Typisch sozialistisch!

Verschwitzt, staubbedeckt und nervlich etwas ramponiert ließen wir uns erholungshalber im Foyer des höchst komfortablen Sheraton-Hotels nieder und genossen eine Zeitlang Ruhe und Sauberkeit. Speisen, trinken? Nein danke, kostet doch eine Gemüsesuppe 165 Taka und ein Jasmin-Tee 75 Taka. Für einen solchen Tee müsste also eine bengalische Frau eine Woche lang Ziegelsteine klopfen! Wollte sie mit ihrem Mann auch nur eine Nacht in diesem Superhotel verbringen, müsste sie sage und schreibe anderthalb Jahre unentwegt Steine für den Straßenbau klopfen – utopisch! Geradezu schmerzlich wird es, wenn man sieht, dass sich hier vorzugsweise UNO-Personal, namentlich FAO- und UNICEF-Mitarbeiter, einquartieren, denen die baren US-Dollar aus den Hosentaschen quellen. Zudem stehen diesen Leuten auch im armen Bangladesch neueste japanische Fahrzeuge der teuersten Klassen zur Verfügung, mit denen aber vorzugsweise familiäre Einkaufsfahrten unternommen werden. Dass wir in Dhaka von Übersee gespendete Büchsen für relativ viel Geld in offiziellen Läden kaufen konnten, sei nur am Rande erwähnt.

Unsere nächste Botschaft war die der Burmesen, die wir allerdings nur mit wenig Hoffnung auf ein Visum ansteuerten. Die offiziellen Vertreter des Militärregimes in Rangun residieren in einer noblen Villa, im Hof parken zwei nagelneue schwarze Mercedes-Limousinen der teuersten Kategorie, und Bedienstete entfernen ununterbrochen jedes auf diese Heiligtümer gefallene Stäubchen. Da die zuständigen Herren gerade ein Meeting hatten (während der offiziellen Besuchszeit), mussten wir zwei Stunden warten – allein, denn sonst begehrte niemand einen dieser Diplomaten zu sprechen. Schließlich händigten wir die Buchungsbestätigung für die Flüge Dhaka –Rangun – Bangkok sowie eine Hotelbuchung aus, um zehn Minuten später zu hören, dass die Regierung das System umgestellt habe (!) und deshalb nur noch Gruppenreisen nach Birma möglich seien, wir sollten uns mit Diethelm-Travel in Bangkok in Verbindung setzen. Fällt in Asien dieser Name, wird gestöhnt, hämisch gelacht oder werden Augen verdreht, ist doch Diethelm als „Halsabschneider“ bekannt. Für nur drei Tage Rangun einschließlich Hin- und Rückflug von Bangkok aus sollten wir (was wir bereits in München per Telex aus Thailand erfuhren) satte 1.200 US-Dollar pro Kopf bezahlen. Nicht nur wir empfinden das als Wucher. Wie wir in Dhaka hörten, ist bei Ankunft auch noch ein Zwangsumtausch in Höhe von 200 US-Dollar vorzunehmen, und zwar zu einem absurden Kurs, der uns an ähnlich schlimme Verhältnisse im Sudan erinnerte: Ein normales Reisgericht und eine Flasche Mandalay-Bier käme auf stolze 90 Mark! Aber nicht nur diese offiziellen Machenschaften schrecken und machen glatt vergessen, dass man als Einzelreisender kein Visum erhält: Das Regime ist durchkriminalisiert, ja es sollen sogar 40.000 Kinder und junge Frauen an die thailändische Sex-Industrie verhökert worden sein und es werden – indirekt auch von Touristen bezahlt – Waffen gekauft, um das eigene Volk niederzuhalten. Als wir unverrichteter Dinge die birmanische Botschaft wieder verließen, waren wir nicht einmal enttäuscht und doch nachdenklich geworden. Vor allem war uns klar, dass selbst angesichts dieser und weiterer krimineller Handlungen – von Offiziellen verübt – die westliche Geschäftemacherei keinen Einbruch erleiden wird und die internationale Apathie, repräsentiert fast ausschließlich durch Länder der Dritten Welt, uns bis auf weiteres erhalten bleiben wird.

Narayangonj und Chittagong

Zunächst machten wir die unangenehme Bekanntschaft mit einem der chaotischsten Busbahnhöfe, die wir je erleiden mussten: Gulistan, per Rikscha nach höchst gefährlicher Tour erreicht. Hier spielen sich fast nur Verrücktheiten ab: Stupide Busfahrer hupen wie die Irren, man rammt sich gegenseitig, lautes Gezänk allenthalben und überall verheerende Bettler. Kaum zu beschreiben, was wir als einzige Europäer unter ein paar Tausend einheimischen Reisenden an Bettlern und anderen Übeln über uns ergehen lassen mussten. Selbst als wir endlich in einem der schrottreifen Busse unsere Plätze eingenommen hatten, bedrängten uns die bettelnden Plagegeister von allen Seiten.

Wir wollten per Tagesabstecher nach Narayangonj zirka zwanzig Kilometer südlich von Dhaka. Es handelt sich hierbei um den größten Binnenhafen des Landes, wo vor allem Jute umgeschlagen wird, der wichtigste Rohstoff des Landes zur Herstellung von Säcken, Matten und Seilen. Die sehr beengte und staubige Fahrt ging entlang auffallend vieler staatlicher Ziegeleien, in denen unübersehbar viele Frauen und Kinder unbrauchbare Ziegel mit Hämmern zerkleinern. Tageslohn: Zehn bis fünfundzwanzig Taka, sagte man uns, das sind vierzig bis einhundert deutsche Pfennige! Das klingt nach unglaublicher (sozialistischer!) Ausbeutung, ist es wohl auch, aber was würde passieren, käme es einem „fortschrittlichen“ Funktionär in den Sinn, diese mörderische Handarbeit unter kaputten Regenschirmen durch Zerkleinerungsmaschinen zu ersetzen? Große und kleine Ziegelhaufen, kaputte Mauern, qualmende Schornsteine, viel Dreck und Staub, überall erbärmliche Basthütten, Kinder und Erwachsene waschen sich und ihre Fetzen in Tümpeln – eine schreckliche Gegend! Nach über anderthalb Stunden Busfahrt – eine Tortur! – erreichten wir endlich unser Ziel.

Narayangonj ist eine Halbmillionenstadt und bietet außer Hafen nichts Sehenswertes. Dass wir hier wie unverhoffte Besucher von einem fremden Planeten angestarrt wurden, ignorierten wir und steuerten sogleich dem Hafen zu, den wir rein gefühlsmäßig fanden, denn niemand schien hier auch nur ein einziges englisches Wort zu verstehen. Der Weg führte uns durch heruntergekommene, aber geschäftige Handwerkergassen, bis wir die Holzkähne an den Ufern des Sitalakhya-Flusses liegen sahen. Da wir natürlich sofort entdeckt wurden, blieb es nicht aus, dass sich ein angeblicher Hafenpolizist – ein junger Bursche in Zivil – zu erkennen gab, dem allein es obliege, uns diesen Besuch und das Fotografieren zu erlauben. Ohne uns gefragt und einen Preis genannt zu haben, heuerte er ein kleines Motorboot an und lud uns zu einer Hafenrundfahrt ein. Eindrucksvoll war's schon, aber auch deprimierend, schien Bangladeschs Binnenflotte doch nur aus veralteten Holz- und Rostkähnen zu bestehen. Hin und wieder querte ein überladenes bastgedecktes Fährboot den Fluss, Fischer warfen Netze aus oder zogen sie – praktisch leer – wieder ein, auch ein paar Flöße sorgten für Abwechslung. Da uns diese Hafentour gefallen hatte, zahlten wir freiwillig einhundert Taka pro Kopf, doch der Bootsbesitzer verlangte das Doppelte, also den Wochenlohn einer Ziegelsteinklopferin. „Nein, mein Lieber, mit zweihundert Taka bist du fürstlich bezahlt!“ Er akzeptierte und schien zufrieden.

Die Tickes ins zirka 250 Kilometer südöstlich von Dhaka gelegene Chittagong hatten wir uns im Office eines privaten Busunternehmens bereits am Vortage besorgt. Wir leisteten uns einen AC-Luxusbus für ganze sechs Mark pro Kopf. Da sich die Abfahrt um gut zwei Stunden verzögerte, wurden wir im engen Büro der Company, das gleichzeitig auch als Schlafraum für einheimische Passagiere dient, mit kühlen Colas versorgt. Nicht nur aus diesem Grunde hielten wir die Bediensteten für sehr aufmerksam, und als der Bus endlich startete, ließ es sich der Chef nicht nehmen, uns einzige Europäer per Handschlag zu verabschieden und nachzuwinken.

Zunächst quälte sich unser Vehikel durch den chaotischen Stadtverkehr, passierte dann eine relativ gute Straße mit frischbegrünten jungen Bäumen und querte brettebene Landschaften mit tadellos intakten Reisfeldern. Sehr eindrucksvoll war die größte, je gesehene Betonbrücke über einen der vielen breiten Mündungsarme der „Flussgottheit Brahmaputra“, die das Werk ausländischer Ingenieure ist – zu erkennen an der europäischen Ausstattung: Leitplanken, Begrenzungs- und Mittelstreifen, Ampeln, Mautstellen. Die passierten Ortschaften jedoch machten allesamt einen sehr „traditionellen“ Eindruck: Lehmhäuser ohne Strom, spielende Kinder, tausend Verkaufsbuden – eine ziemlich trostlose Szenerie, die auch von den fotogenen Palmen dazwischen kaum verschönert wird. Einen weiteren Mündungsarm des Brahmaputra querten wir per Autofähre unter staatlicher Flagge, eine Überfahrt, die uns heute noch Albträume beschert, weil sich vor dem Einschiffen die drängelnden Bus- und Lkw-Fahrer wahre Schlachten lieferten. Jeder wollte der erste an Bord sein, wogegen die anwesenden Polizisten in keiner Weise einschreiten konnten oder wollten. Ging uns das ständige Anbrüllen der Fahrer schon auf die Nerven, so verschlug es uns die Sprache, als sie auch noch damit begannen, sich wie die Stiere zu rammen – unglaublich! Gleich neben der Fähre wuschen Bäuerinnen ihr Gemüse in dreckigen Tümpeln, klopften Frauen, Kinder und – selten genug – ein paar Männer Flusssteine zu grobem Kies. Dieses Baumaterial ist vermutlich für den dringend notwendigen Straßenbau bestimmt, mit dem wir nach der Flussüberquerung aufs Härteste konfrontiert wurden: Eine primitive Baustelle nach der anderen, dazwischen immer wieder kurze fertige Stellen, die aber auch schon ihre neuen Schäden aufweisen. Uns gelang es nicht, angesichts dieses straßenbaulichen Durcheinanders irgendein System zu erkennen.

Endlich erreichten wir gegen 21.30 Uhr, also nach siebeneinhalb Stunden, die zirka zwei Millionen Einwohner zählende größte Hafenstadt des Landes, Chittagong. Als wir den Bus in Bahnhofsnähe verlassen hatten, tapsten wir sofort in ein schmutziges Chaos hinein, das wir trotz großer Müdigkeit nicht ignorieren konnten. Glück gehabt, fanden wir doch gleich gegenüber dem Bahnhof ein eigentlich unzumutbares Zimmer, aber der junge Igbal meinte grinsend, dass man für 120 Taka nicht viel erwarten könne, richtig. Seelisch weit unten und nervlich ziemlich fertig, hatten wir doch auch mit unserem Busfahrer gelitten, der nach Einbruch der Dunkelheit ständig mit dem undisziplinierten Straßenverkehr – vor allem mit schlecht oder überhaupt nicht beleuchteten Motorfahrzeugen und Rikschas – zu kämpfen hatte.

Am darauf folgenden Morgen standen wir wie gerädert auf, denn bis gegen Mitternacht traktierte uns ein höllischer Straßenlärm, und um fünf Uhr erschütterten ein paar Muezzinstimmen unsere Gemüter. Ein Lautsprecher war gegenüber angebracht und genau auf unsere Ohren ausgerichtet; selbst frisches Ohropax – eine lebenswichtige Utensilie auf Touren dieser Art – versagte hier gar kläglich.

Die gestrige Horrorfahrt noch in den Knochen wollten wir den Versuch wagen, per Bahn zurück nach Dhaka zu fahren. Welch ein Bahnhof! Überall herumliegende Obdachlose, aufdringliche und vor Schmutz strotzende Bettelkinder, überall Abfall, Dreck, Gestank, Lärm. Mein Gott, Bangladesch ist gewiss nichts für empfindliche Seelen! Über die nach oben führende Treppe, die mit einem roten, seit alten englischen Zeiten wohl nie wieder gereinigten Teppich belegt ist, gelangten wir zu den Schaltern.

„Nach Dhaka? Ja, Züge fahren, kein Problem. 1. Klasse 350 Taka, AC-Klasse 600 Taka. Welche Klasse, wie viele Tickets?“

„Nein danke, wir fahren wohl doch mit dem Bus zurück, zu teuer!“

Gleich neben dem Bahnhof sind in Holzbuden mehrere private Busunternehmen etabliert, und schon der erste Chef strahlte.

„Dhaka? Täglich gegen zehn Uhr, kostet einhundert Taka. Wie viele Tickets?“

„Zwei für übermorgen!“

Wir meinten, dass sich die sozialistische Staatsbahn möglichst bald privatisieren sollte, was jedoch zur Folge haben würde, dass ein riesiger Wasserkopf gesundschrumpfen müsste. Jedenfalls stehen die horrenden Preise der Bahn in gar keinem Verhältnis zur Leistung, denn wir hatten uns die Waggons angesehen: Zustand miserabel! Und viel schneller als die Busse sind die Züge wohl auch nicht, rattern sie doch über hoffnungslos veraltete Schienenstränge.

Auch hier in Chittagong war eines der Hauptziele der Überseehafen, der größte seiner Art im Lande. Wir gingen durch ein paar miese Straßen bis zum Karnaphuli River, der zum Hafen ausgebaut worden war, doch war weder von modernen Verladekränen noch von großen Überseeschiffen etwas zu sehen. Stattdessen überblickten wir eine Vielzahl kleiner Frachter und Fähren und beobachteten, dass das Handelsgut Nummer eins offensichtlich Bambus jeder Länge und Stärke ist, nicht etwa Jute.

Die bedeutendste Sehenswürdigkeit Chittagongs ist die Kadam-Mobarak-Moschee mit dem angeblichen Fußabdruck des Propheten Mohammed. Sie befindet sich in einem etwas erhöht liegenden Stadtteil – das wussten wir und glaubten, jeder Rikscha-Fahrer würde auf Anhieb dieses angebliche Nationalheiligtum finden. Gefehlt, denn unser Fahrradjunge musste doch tatsächlich erst ein paar Passanten fragen, wo genau sich diese Moschee denn nun versteckt hält. Schließlich gab es auch noch einen kleinen Ärger mit ihm, denn vor dem Eingangstor verlangte er unverhohlen das Doppelte des zuvor vereinbarten Preises – und das unter den gestrengen Augen Allahs, nicht mit uns!

Die Moschee wurde 1791 errichtet, besitzt eine mächtige Kuppel und kleinere Nebenkuppeln, ein separates Minarett sowie einen alten Friedhof. Die Ornamentierungen am Eingangstor und am Hauptbau zählen nicht zu den erwähnenswerten Kunstwerken. Nachdem ein Aufseher mich für würdig befunden hatte (Hildegard musste draußen bleiben), ging er mit mir durch den großen Gebetsraum bis zu einer rechts hinten befindlichen schweren Holztür, schloss mehrere riesige Schlösser auf und betrat einen absolut finsteren Raum. Eingeschaltetes Licht ließ dann einen ausgiebigen Blick auf jenen Fußabdruck zu, der Chittagong für gläubige Moslems zu einer heiligen Stadt gemacht hat. In sehr schlechtem Englisch wurde mir erklärt, dass der sich unter Glas befindliche rechte Abdruck jener sei, den Mohammed „als Mensch“ hinterlassen habe; der linke, wesentlich unschärfere, sei der, den der „letzte Prophet Gottes auf Erden“ als „Geistwesen nach der Rückkehr aus dem Himmel“ (?) in die Erde gedrückt habe. Umstritten sind jedoch beide Spuren des Propheten, und so nimmt es nicht wunder, dass aus dieser Moschee keine sehr namhafte islamische Pilgerstätte wurde.

In der Stadt wieder Bilder des Grauens: Krüppelkinder robben sich im Straßendreck auf uns zu; ein Buckeljunge klammert sich wie ein Äffchen ans Bein seiner Mutter; ein alter Mann ohne Beine schleppt sich dahin; eine abgemagerte Frau sucht im Müll nach Essbarem; im Schutze verfallener Mauern vegetieren obdachlose Familien mit nackten Kindern; neben Bahngleisen Hunderte Hütten aus Abfall jeglicher Art. – Im Gegensatz dazu Besuch eines Kaufhauses, das zwar einen ziemlich verwahrlosten Eindruck macht, aber auf drei Etagen zu hohen Preisen erstaunlich viel bietet: Stoffe, Fotoartikel, TV-Geräte, Uhren, Schmuck, künstliche Blumen, Restaurantessen. Doch für hungrige Mägen gab es bis 18 Uhr absolut nichts, selbst wir erhielten nicht einmal ein Cola – Ramadan! Als die Muezzine unüberhörbar diese Stunde Null verkündeten, hörte fast schlagartig der Straßenverkehr auf mörderisch zu sein und verstummte plötzlich ganz; keiner, der sich in diesen Minuten nicht übers Essen und Trinken hergemacht hätte, und überall saßen in Geschäften und auf Fußwegen kleine Gruppen gemeinsam über ihren ersten Tagesmahlzeiten. Aber auch die vielen Bettelkinder hatten jetzt ihre Stunde, gingen sie doch möglichst schnell von einer Essstelle zur anderen, um Reste zu ergattern. Wie wir beobachten konnten, gab man vom Überfluss sporadisch auch ab.

Auch dieser zweite Abend in Chittagong blieb übrigens stromlos, und so notierte ich meine Tageserfahrungen beim schwachen Schein einer alten Ölfunzel. Bengalische Beleuchtung!

Am darauf folgenden Vormittag verließ unser Bus – ein ausrangiertes thailändisches Vehikel – pünktlich um 10 Uhr Chittagong und querte abermals schöne Reislandschaften, die rechter Hand von den mittelhohen Hill Tracts begrenzt sind. Die Reisbauern waren hauptsächlich damit beschäftigt, die Bewässerung per Hand zu bewerkstelligen (Schöpfen mittels Wasserschaufel zu zweit). Gegen 15 Uhr entbrannte abermals der erbarmungslose Kampf der Busfahrer um Platzvorteile an der Fährstation – Rammen, Brüllen, Fluchen –, aber dies störte die herumlaufenden, weißbehandschuhten und sonnenschirmbeschützten Polizisten in keiner Weise. Gegen 17 Uhr hatte uns Dhaka wieder – mit schweren Kopfschmerzen und erledigt. Den dringend benötigten Tee verweigerte man uns sogar im Hotel – Ramadan, also warten bis 18 Uhr!

Wir freundeten uns mit Hassan an, ein ziemlich gut englisch sprechender Rikscha-Fahrer, von dem wir glaubhaft erfuhren, dass die jungen Bangladeschi nur eines im Sinn haben: Weg aus dem Lande der Bengalen! Am begehrtesten seien die reichen Golfstaaten (an der Spitze steht Kuwait) und Deutschland, ebenfalls reich – meinte er. Er könne überhaupt nicht verstehen, dass es die BRD nicht so macht, wie beispielsweise Kuwait: Arbeitsverträge auf Zeit (in der Regel zwei Jahre), 1.500 Dollar Monatslohn und sofortiger Rücktransport, wenn die Arbeitsleistung zu gering ist.

„Seid ihr Rassisten?“, so Hassans direkte Frage.

„Nein, alles zu kompliziert. Und außerdem haben wir schon genug Ausländer- und Arbeitsplatzprobleme!“

Hassan nickt verständnisvoll, und dennoch schien er es nicht so recht glauben zu wollen.

Nun radelte er uns zur deutschen Botschaft, bei der wir uns lediglich mit möglichst aktuellem Lesematerial eindecken wollten. Hier, wie auch später in Jakarta, schlug uns alles andere als landsmannschaftliche Freundlichkeit entgegen, und so rückte man eine FAZ sowie den neuesten „globus“ nur widerwillig heraus. Kein Händedruck, kein Glas Wasser, kein freundliches Wort, kein Lächeln – deutsche Repräsentanten im Ausland!

Rajshahi und Dinajpur

Die Tickets nach Rajshahi – zirka 250 Kilometer nordwestlich von Dhaka – hatten wir bereits zwei Tage vor Abfahrt an der Gaptali-Busstation besorgt, die so weit draußen liegt, dass sie nicht mehr per Fahrrad-Rikscha erreicht werden kann. Heute waren wir sehr früh unterwegs, und so konnten wir auf der Fahrt zum Terminal beobachten, dass zu dieser Unzeit bereits auffallend viele sehr ordentlich gekleidete Frauen jeden Alters unterwegs waren, was unsere Vermutung bestätigte, dass im überwiegend muslimischen Bangladesch die Frauen am fleißigsten sind. Herumlungernde Männer sieht man überall, aber praktisch keine nichtstuenden Frauen. – Auch an dieser großen Busstation lautes Chaos, viele Bettler, verrückte Kleinkramverkäufer. Einer dieser Mini-Unternehmer traktierte uns Passagiere mit einer Werbevorstellung, die beinahe grausam war: Er zückte sein schweres Fahrtenmesser und schnitt sich zentimeterlang den Unterarm auf, und weil das auf Anhieb nicht funktionieren wollte (dicke Narben verhinderten den Einschnitt), schlug er den Arm mit Wucht gegen eine Haltestange – das Messer dazwischen. Es klappte, das Blut rann aus der Wunde und sogleich reichte ihm sein Adjutant ein großes Stück Pflaster, das Bluten hörte auf. „Bitte meine Herrschaften, kauft mein Pflaster, es ist billig und hilft garantiert!“, so ähnlich wird er getönt haben. Übrigens hatte sich dieses Verkaufsgenie genau vor uns in Position gebracht, aber Typen dieser Art sind hier weißgott keine Seltenheit. Besonders begehrt sind auch Medizinen aus Calcutta, die mit allen möglichen Tricks den Leuten aufgeschwatzt werden.

Auf der Fahrt gen Norden fiel auf, dass die hiesige Landbevölkerung offensichtlich in akzeptableren Kategorien denkt und handelt, sahen wir doch auf den Reisfeldern auch Männer arbeiten – ungewohnte Bilder! Einen weniger fremden, wenn auch abstoßenden Eindruck machten die im Bus gezeigten indischen Billig-Videos: Viel ordinärer Tanz und brutale Gewalt, begleitet von sogenannter moderner indischer Filmmusik – überlaut, versteht sich. Videos dieser Machart sind – neben den Horror-Produktionen aus Hong Kong – inzwischen zur gefährlichen Droge in Asien geworden, für Kinder ebenso wie für Erwachsene.

Über den Yamuna River schipperte uns die aus Dänemark stammende Autofähre „Shah Ali“, gebaut 1980. Dass es diesmal keinen Kampf Bus gegen Lkw und Lkw gegen Bus gab, ist dem Umstand zu verdanken gewesen, dass sich der Andrang dank getrennter Fähren in Grenzen hielt. Unsere vollbesetzte Fähre stöhnte nun dreißig Kilometer flussaufwärts und tangierte kilometerlange abgerutschte Erdufer, die anzeigten, dass sich die Flussläufe in diesem Delta unter natürlichen Bedingungen ständig verändern. Schließlich passierten wir das Mündungsgebiet des Padma Rivers und erreichten „das andere Ufer“ nach geschlagenen zweieinhalb Stunden. Weiter ging es durch ausgesprochen schöne Landschaften mit sehr ordentlich unterhaltenen Reisfeldern und auffallend vielen Bananenstauden. Diese Schönheiten hätten wir sicherlich noch mehr genießen können, wäre unser Fahrer nicht durchgedreht: Er kurvte plötzlich wie ein Besessener und irre hupend durch die kleinen belebten Ortschaften, uns standen die Haare zu Berge! Nach insgesamt neun Stunden war Rajahahi erreicht, eine schreckliche Stadt, in der es nervenzehrend lange dauerte, bis endlich ein Passant das Wort „Hotel“ verstand und wir uns dank seines Hinweises im „Raj Mahal“ zu 100 Taka einquartieren konnten. Auch hier saßen wir abends mangels Strom bei Bengalischer Beleuchtung im Zimmer und verzehrten den teuren Inhalt gespendeter Büchsen – made in Japan. Da wir ziemlich fertig waren, brauchten wir Schlaf, aber was geschah? Nachts drei Uhr heulten plötzlich minutenlang die Sirenen, und ein Junge klopfte wie wild an unserer Tür – wollte Tee verkaufen, mitten in der Nacht!

Rajahahi ist tiefe Provinz, und so konnte ich mich an der Rezeption elektrisch nur unter zehn neugierigen Augenpaaren rasieren. Selbstverständlich testete man eigenhändig, ob meine Wangen auch glatt geworden waren. Nur den Humor nicht verlieren, dachte ich und ließ sie gewähren. Sogar den von draußen hereingeholten Freunden wurde ich vorgeführt!

Die Stadt Rajahahi als solche ist profillos und bietet nicht wirklich Sehenswertes, aber sie ist ruhiger als Dhaka und Chittagong. Insofern fühlten wir uns hier etwas wohler, doch die Kehrseite war, dass uns die Menschen dieser Stadt meist nicht geheuer waren, so als trügen sie markante psychische Schäden mit sich herum. Das war besonders deutlich im Bus-Terminal zu beobachten, wo wir zunächst einmal mit Müh und Not herausbekamen, wie man nach Paharpur – unserem Tagesziel – gelangen könnten: Erst Bus, dann Rikscha, aber niemand war in der Lage zu sagen, wie lang in etwa diese Strecke ist. Überall hier hysterisches Anschreien und gegenseitige Rempeleien. Schließlich stürmten ein paar mit dicken Knüppeln bewaffnete junge Fanatiker die Halle und schlugen auf jeden, der sich ihnen in den Weg stellte. Menschen schrieen und wurden knüppelschwingend bis ins Obergeschoss verfolgt, kleine Läden und Fahrzeuge wurden demoliert. Und wir waren als kopfschüttelnde Europäer mittendrin!

Am nächsten Morgen – es war neblig-kalt – ließen wir uns per Rikscha zum Terminal strampeln, aber der war aus Gründen, die mit den gestrigen Ausschreitungen zu tun haben könnten, verrammelt. Nach mühsamer Herumfragerei stellte sich heraus, dass heute die Busse nach Nauga – unserem Zwischenziel auf dem Wege nach Paharpur – irgendwo weit draußen starten würden, also hin. Krach und lautes Gezänk auch hier, so dass uns klar wurde, worum es eigentlich ging: Ein privates Busunternehmen bekämpft das andere, also Konkurrenzkampf bis aufs Messer! Abfahrt endlich 9.30 Uhr und Beginn einer turbulenten „Lumpensammlerfahrt“ bis zu einer Fähre. Drüben Fortsetzung der Fahrt per Motor-Rikscha, dann Wechseln in einen „normalen“ Bus, dessen überfetter Fahrer ständig einzuschlafen drohte. Ankunft auf einem ortsnahen Terminal (Name unbekannt) und Anheuern einer Fahrrad-Rikscha für die letzten Kilometer nach Paharpur, unserem Ausflugsziel. Als wir die kaputte Ziegelstraße hinter uns hatten, war das Lehmdorf Paharpur erreicht, aber es dauerte lange, bis sich ein jüngerer Mann bemerkbar machte, der sich als Lehrer zu erkennen gab und ein paar englische Worte verstand.

„Nach Paharpur?“

„Ja, das ist eine bedeutende archäologische Fundstätte, die wollen wir besuchen!“

„Das ist nicht hier, unser Dorf heißt nur so. Ihr müsst noch einmal zwanzig Meilen fahren – dorthin!“

„Gibt es einen Bus von hier?“

„Nur Fahrrad-Rikschas, aber die fahren so weite Strecken nicht, und wenn, dann nur für viel Geld. Dann müsst ihr aber noch einmal einen Bus oder Zug nehmen …!“

Verärgert gaben wir auf und wussten spätestens jetzt, dass der Autor unseres Reiseführers wohl nicht wusste, was er tat, als er „nördlich von Rajahahi“ schrieb – natürlich ohne Kilometer- und Routenangaben. Übrigens war es das erste Mal, dass wir dank unwissender Leute und miesen Reiseführerinformationen eine „bedeutende historische Stätte“ nicht erreicht hatten. Schwach! Schließlich ging es über dieselben Teilstrecken wieder nach Rajahahi zurück, nicht ohne abermals unser Nervenkostüm zu strapazieren: Einer der Busfahrer schien schwachsinnig gewesen zu sein, er raste und hupte wie ein Besessener und brachte uns immer wieder in gefährliche Verkehrssituationen; im Bus brachen fast ununterbrochen heftige Streitereien aus und schließlich plagte uns Hitze und Staub. In mein Tagebuch notierte ich: „Unerträglich, das Ganze!“

Um unser inneres Gleichgewicht wieder herzustellen, besuchten wir anderntags die heiligste aller Hindu-Flussgottheiten – Mutter Ganges, aber ein reines Vergnügen war das leider auch nicht, wurden wir doch ständig von angeblichen Studenten belästigt, die in Wirklichkeit aber meilenweit davon entfernt waren, je eine Uni von innen gesehen zu haben; zudem beherrschten sie kaum ein englisches Wort. Erbaulich der Blick über den hier kilometerbreiten Fluss: Am Horizont das wie eine riesige Lagune aussehende indische Ufer, Fischer- und kleine Frachtboote, viele Badende, erstaunlich sauberes Wasser. Der Ganges, den wir in Indien nur als trüben Fluss erlebt haben, muss sich auf seiner langen Reise wohl selbst gereinigt haben.

Abermals stand uns eine anstrengende Busfahrt bevor – die 250 Kilometer lange Strecke von Rajahahi via Bogra nach Dinajpur. Auch an diesem frühen Morgen liefen auf dem Terminal junge, mit Knüppeln bewaffnete Kerle herum, es gab viel Gezeter, aber es wurde heute nicht aufeinander losgeschlagen. Friedliches Bangladesch! Abfahrt des zunächst nur mäßig besetzten, später aber übervollen Busses um 7.30 Uhr. Wir querten riesige, in unzählige Parzellen aufgeteilte und bis zum Horizont reichende Reisfelder, befuhren teilweise erstaunlich gute Straßen, sahen große Bananenhaine und waren der Auffassung, dass hier oben die Landwirtschaft bestens in Ordnung ist. Doch plötzlich war es mit dem angenehmen Teil der Busfahrt wieder vorbei, „Normalität“ kehrte ein: Die Brüller vom Dienst, also das Buspersonal, hatten alle Hände voll zu tun, mit rücksichtslosen und störrischen Passagieren fertigzuwerden, es wurde wie wahnsinnig gehupt und höchst riskant gefahren. Schließlich kämpfte sich unser Chauffeur kilometerweit über eine schreckliche Staubpiste – stets nur zwei, drei Meter hinter einem anderen Bus herfahrend und das bei viel zu hoher Geschwindigkeit und schriller Musik aus der Box über unseren Köpfen. Die passierten Lehmdörfer machten ausnahmslos einen tristen Eindruck, es gibt weder Strom noch Leitungswasser, aber allenthalben Wahlpropaganda für Analphabeten: Waage (Gerechtigkeit), Sichel (Reis-Landwirtschaft), Apfel (Obstanbau), Schiff (Fluss-Transportwesen), Kerze (Erleuchtung) u.s.w. Ankunft in Dinajpur gegen 13 Uhr, erledigt!

Diese profillose Stadt war für uns nur eine notwendige Zwischenstation auf unserer Fahrt nach Indien, und so registrierten wir lediglich den gut bestückten Markt, arg heruntergekommene ehemalige Kolonialgebäude, eine dreikuppelige Moschee-Ruine und – Spaß muss sein – eine uralte Pfaff-Nähmaschine, hergestellt in Kaiserslautern. Ausgesprochen unangenehm ist hier das Benehmen vieler Leute: Sie spucken in den Hotels, auf Gehwegen und wie Lamas aus Geschäften heraus, so dass man als Fußgänger derartigen Anschlägen manchmal nur mit knapper Not entgeht. Dieses ekelhafte Verhalten erinnert auffallend an jene „Bürgerkultur“ in China, der wir später wochenlang ausgesetzt waren.

Vom Phulbari-Busterminal startete unser Bus gegen acht Uhr nach Balurgath (Grenzort), natürlich nicht ohne heftige vorherige Streitereien, die teilweise auch zu Handgreiflichkeiten führten. Wieder saßen wir in einem der gefürchteten „Lumpensammlerbusse“, in denen es alle paar hundert Meter wegen aus- und einsteigender, ziemlich rabiater Leute zu größeren Unruhen kam. Um 11 Uhr war endlich die Grenze erreicht.

Nun begann eine der schlimmsten Grenzübertritte, die wir je erlebt haben, und nicht erst hier fragten wir uns, womit wir diese erniedrigenden Zustände eigentlich verdient haben. Was wir in geschlagenen zweieinhalb Stunden Abfertigungsprozedur über uns ergehen lassen mussten, sei hier nur stichpunktartig wiedergegeben. Bangladesch-Seite: Vorzählen sämtlicher Schecks und aller Geldscheine; penible Leibesvisitationen; genaue Taschenkontrollen, Ausfüllen irgendwelcher Formulare; Erbetteln von ein paar Dollarscheinen durch das weibliche Beamtenpersonal; geschickt inszenierte Hektik, um uns zu verwirren; Herumfingern in Wertbeuteln; „versehentliches“ Beiseitelegen von Geld; dümmliche Fragen am laufenden Band. Indien-Seite: Ausführliche Registrierung am Pult eines schwerbewaffneten Sikhs; äußerst genaue Gepäckkontrollen; Ausfüllen von Deklarationsformularen; einige Male Geld vorzählen; Erbetteln von Filmen etc. (die Bettel-Inder bekamen genauso wenig von uns wie die Bengalen auf der anderen Seite); draußen abermalige Passkontrollen durch bewaffnete Organe. – Nein, so behandelt man keine gutmeinenden, devisenbringenden Touristen aus dem „befreundeten“ Deutschland! Und nicht erst angesichts all dieser bedrückenden Erfahrungen wussten wir bereits jetzt, dass unser Doppel-Visum für Bangladesch nicht mehr genutzt werden würde.

2. Kapitel

Am Fuße des Himalaya

Nach Siliguri und Darjeeling

Endlich hatten wir unsere Füße auf indischem Boden, der uns bereits seit vielen Jahren vertraut ist. Heute schrieben wir den 15. März 1992. Nun galt es ein gutes Stehvermögen zu haben, denn es musste trotz strapazierter Nerven und bleierner Müdigkeit möglichst bis hinauf nach Siliguri gehen – an einem Stück! Von der Grenze sind das noch knapp 300 Kilometer.

Zunächst ließen wir uns per Fahrrad-Rikscha zum vereinbarten Preis von zwei Rupien zur nahegelegenen Busstation fahren, aber als wir ankamen, verlangte der Mann vier Rupien, die wir im verärgert und nach langem Hin- und Her schließlich auch gaben. Da geht es um Prinzipien, nicht um Pfennige! Dieses Theater hatte ein alter Mann – Typ Sadhu – offensichtlich beobachtet. Er kam auf unseren Bus zu, strahlte wohltuende Ruhe aus und reichte mir zwei Rupien, also jene zwölf Pfennige, die der Rikscha-Fahrer wohl zu viel erhalten hatte. Natürlich weigerte ich mich vehement, dem Alten dieses Geld abzunehmen, aber er ließ nicht locker und sagte immer wieder „Help you!“, wobei mich seine sanften Augen geradezu anzuflehen schienen. Ihm war es wohl ein großes Bedürfnis gewesen, das an einem Fremden begangene Unrecht unbedingt wieder gutmachen zu müssen. Ich musste also nachgeben und wollte mich mit ein paar schönen Apfelsinen erkenntlich zeigen, die er jedoch unter keinen Umständen annehmen wollte. Es waren jene Apfelsinen, die ich vor der Abfahrt des Busses an einem Obststand gekauft hatte, und just hier hatte mir genau dieser alte Mann in ehrfurchtsvoll gebückter Haltung die Hände und Füße (zur Begrüßung?) berührt. Derartige Begebenheiten – nicht das erste Mal in Indien erlebt – graben sich tief ins Gedächtnis ein, bleiben in dankbarer Erinnerung.

Bevor wir unseren Überlandbus der untersten Kategorie bestiegen, hatten wir in einem winzigen Terminal-Restaurant bescheiden gegessen (Curryreis und Omelett) und typisch indische Tischnachbarn: Auf den Tellern wurde mit Fingern gewalkt, das Schmatzen drang bis hinter die Trommelfelle, abschließend spülte man sich die Hände über den Tellern ab und zu guter Letzt hustete man sich die Überschärfe der Mahlzeit aus den Hälsen – Verhaltensweisen, an die wir uns nun wieder zu gewöhnen hatten.

Abfahrt des Nachtbusses nach Siliguri, einem wichtigen Verkehrsknotenpunkt, gegen 19 Uhr. Nachdem in irgendeinem Nest ohne Strom eine überlange Pause eingelegt worden war, ging ein ungemein schöner Mond auf, der uns beinahe vergessen ließ, wie müde wir in Wirklichkeit waren. Ankunft gegen 22.30 Uhr und abermals Pause. Kälte umfing uns, deshalb vertraten wir uns die Beine und entdeckten gegenüber dem Terminal einen kleinen Hindutempel, dessen blauhäutige Göttin uns ihre blutrote Zunge entgegenstreckte. Sie hält in ihrer Rechten ein „Gestell mit Hubschrauberrotor“ in die Höhe (Däniken wäre entzückt!) und tritt auf eine von Schlangen umschlungene weiße Frauenfigur. An kleinen hell erleuchteten Hindutempeln fuhren wir in dieser Nacht noch des öfteren vorbei, stets begleitet von einem immer heller werdenden Mond.

Ein kurzer Blick auf die großartige Geschichte des indischen Subkontinents lehrt, dass diese tatsächlich bereits vor Jahrtausenden vor der Zeitwende ihren Anfang nahm, doch als wissenschaftlich gesichert gilt erst die Zeit ab etwa 1.500 v. Chr., als arische Stämme vom Nordwesten her eindrangen und sich mit den drawidischen Ureinwohnern zu mischen begannen. Das erste indische Reich von Bedeutung hatte von 322 bis 298 v. Chr. unter König Maurja Bestand, aber es verblasste und wurde schließlich vom Reich der Gupta im vierten/fünften Jahrhundert n. Chr. abgelöst. Künste und Wissenschaften blühten (als Goldenes Zeitalter Indiens bekannt), bis die Hunnen für den Zerfall sorgten. Von besonderer Bedeutung war das Reich der Mogulen, dessen muslimische Gründer aus Mittelasien gekommen waren. Zu wirklicher Größe brachte jedoch erst dessen Enkel Akbar das Mogulenreich, das bis 1862 – dem Todesjahr des letzten Mogul Bahadur Shah II. – existiert hatte.

Von Großbritannien unabhängig wurde Indien am 15. August 1947. Seither wird dieses rund 1 Milliarde Einwohner zählende Riesenland – die angeblich größte Demokratie der Welt – immer wieder von blutigen Auseinandersetzungen großen Stils erschüttert. Vor allem schwelen die Konflikte um den mehrheitlich von Sikhs bewohnten Panjub sowie die Probleme aufgrund tief greifenden Hasses zwischen Moslems und Hindus. Hinzu kommen fast regelmäßig Zwischenfälle bei Wahlen und nicht zuletzt fürchterliche Rassenunruhen in Assam. Und wer Indiens Großbahnhöfe kennt und zigmal erleben musste, wie es auf Busbahnhöfen zugeht, dem ist längst klar, dass der edle und Gewaltlosigkeit predigende Mahatma Gandhi leider keine relevanten Spuren hinterlassen hat. Bereits der erste Ministerpräsident seit der Unabhängigkeit, Jawaharlal Nehru, kannte bereits die Sprache der militärischen Gewalt: Er ließ alle drei portugiesischen Exklaven nach Jahrhunderten friedlicher Koexistenz, basierend auf Verträgen mit den indischen Obrigkeiten, kurzerhand „befreien“.