6,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Engelsdorfer Verlag

- Kategorie: Lebensstil

- Sprache: Deutsch

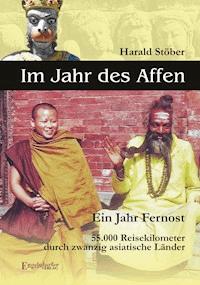

Sich in heutiger Zeit auf die Fährten der genialen Asienforscher Marco Polo und Sven Hedin zu begeben, setzt Mut, Durchhaltevermögen und Erfahrung voraus. Ausgestattet mit diesen Grundvoraussetzungen machte sich unser Autor auf, zusammen mit seiner tapferen Frau auf seine Weise das geheimnisvolle Asien von der Türkei bis nach Neuseeland zu erkunden, um auf legendären »Seidenstraßen«, in rauen Gebirgsgegenden und lebens-feindlichen Wüsten zu oft erstaunlichen Erkenntnissen zu gelangen. Dass er in Kirgisistan auch Ufos sichtete, wird ihm zwar kaum jemand glauben, aber er schwört, bei wachem Verstand gewesen zu sein.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 377

Veröffentlichungsjahr: 2013

Ähnliche

Harald Stöber

Fernes geheimnisvolles Asien

Mystik & Realität

Bibliografische Information durch die Deutsche Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Copyright (2012) Engelsdorfer Verlag

Alle Rechte beim Autor

Titelfoto: Ansehnliche Folklore in Buchara, Usbekistan

Coverrückseite: Pilgerinnen mit Opfergaben für »Widi« in Besakih auf Bali, Indonesien

www.engelsdorfer-verlag.de

eISBN: 978-3-86268-789-3

Die einzige Sehenswürdigkeit,

die es gibt, ist die Welt –

schau sie dir an!

Tucholsky

Gewidmet meiner

lieben Frau Hildegard,

die mich auf allen

Reisen begleitet hat.

Inhaltsverzeichnis

Teil 1

Seltsames von Thailand bis Neuseeland

1. Kapitel

Buddha-Tempel und Mekong River

2. Kapitel

Besuch beim Schöpfergott Widi

3. Kapitel

Traum oder Albtraum: Neuseeland

4. Kapitel

Perlen, Blei und Zink

Teil II

Auf abenteuerlichen Seidenstraßen

1. Kapitel

Türkenvater Kemal Paşa verblasst

2. Kapitel

In Sichtweite Tschetscheniens

3. Kapitel

Ölverschmutzung und Reinigendes Feuer

4. Kapitel

Schwarze Wüsten, Glaube und Aberglaube

5. Kapitel

Legendäres von Buchara bis Chiva

6. Kapitel

Durch das Land der Wolgadeutschen

7. Kapitel

Blauer Issyk-Kul, blonde Frauen und UFOs

8. Kapitel

Tönerne Armee und geräucherte Schlangen

9. Kapitel

Von Usbekistan ins abenteuerliche Tadschikistan

10. Kapitel

Knistern im Wilden Westen Chinas

Teil 1

Seltsames von Thailand bis Neuseeland

Ein Überblick

Gegensätzlicher kann eine Reise gen Osten kaum sein: Einerseits die Überfülle an kulturellen Schönheiten und mystischen Wahrnehmungen im »Land des Lächelns« sowie auf der Sundainsel Bali, andererseits kühl Angelsächsisches und kulturell wenig Erbauliches im »Land der Kängurus«, Australien, und am »Gegenpol Italiens«, Neuseeland. Damit ist keineswegs gesagt, dass sich die letztgenannten Touren als touristische Flops erwiesen hätten, war doch das Gegenteil der Fall. Nein, es sind die gewaltigen kulturellen Unterschiede, die auf Reisende zwischen Thailand und Neuseeland derart vehement einwirken, dass sie Kulturschocks auslösen können. Unser Gesamteindruck war – auf den Punkt gebracht – der, dass man wohl Jahre, wenn nicht Jahrzehnte benötigt, die außergewöhnliche Vielfalt Südostasiens in all ihren Tiefen verstehen zu können, während die beiden angelsächsischen Länder jene Tiefen nicht besitzen und daher binnen weniger Tage zu begreifen sind. Eine gewisse Ausnahme sind natürlich die Reste der einstigen Urbevölkerungen: Aborigines und Maoris, die der westlichen Welt noch immer viele Rätsel aufgeben, wenngleich sie in den jeweiligen Gesellschaften so gut wie keine Rolle spielen, zumindest nicht in gegenwärtiger Zeit.

Diesmal war es die Garuda Indonesia, die uns über 46.000 Luftkilometer weit beförderte, und zwar zunächst von Frankfurt bis Bangkok, dann weiter nach Denpasar/Bali, via Brisbane nach Auckland, von Auckland zurück nach Brisbane und schließlich von Sydney über Denpasar wieder zurück nach Frankfurt. Über Land addierten sich die Kilometer auf insgesamt rund 21.000, was wegen enormer Hitzegrade im Norden Australiens und fast nicht enden wollender Busstunden teilweise ziemlich kräftezehrend und nervenbelastend war. Dennoch: Alle 55 Reiseziele hatten wir unbeschadet erreicht, und auch die Kosten hierfür hielten sich in Grenzen.

Die leider zu knappe Zeit gebietet es, mich bei der Abfassung des Berichtes »Im Jahr des Hasen« (nach dem chinesischen Kalender stand 1999 im Zeichen dieses hüpffreudigen Tierchens) nicht auf romanhafte Längen einzulassen, sondern kurz und bündig die wesentlichsten Notizen und Reise-Impressionen zu Papier zu bringen. Langweilig wird es nicht, das sei versprochen!

1. Kapitel

Buddha-Tempel und Mekong River

Unser ICE »Carola-Wilhelmina« startete pünktlich um 9.36 Uhr gen Frankfurt, wo wir nach gut vier Stunden etwas gerädert ankamen – der Grund: Die Sitze dieses BB-Vorzeigezuges sind zwar hart, aber modern! Wie erhofft, erfolgte das Boarding zum Flug GA 0971 rechtzeitig, so dass der größte derzeit im Einsatz befindliche Jumbo Boeing 747-400 planmäßig gen Osten abheben und sich bis auf die Reisehöhe von 11.000 Metern emporarbeiten konnte. Als geradezu lustig empfanden wir dabei die Klänge deutscher Weihnachtslieder – »Stille Nacht« und andere – und das in einer »moslemischen Maschine«, deren Besatzung gerade damit beschäftigt war, uns Christen ins buddhistische Jahr 2542 nach Thailand zu jetten. Während unsere Gedanken der Zeit bereits weit voraus waren, wurden wir – langweiligerweise – vom allzu geschwätzigen Sitznachbarn darüber aufgeklärt, dass er Bill Clinton für einen Supermann halte und dieser es ihm doch nachmachen solle, denn er habe sich von seiner thailändischen Schönen längst scheiden lassen. Nun ja!

Nach langen Stunden landeten wir wohlbehalten gegen 9 Uhr in Bangkok und tuckelten für ganze 50 Pfennige per Vorortzug 30 Kilometer bis zum Hauptbahnhof, der diesmal eine Überraschung war: Die aufwendigen Restaurationen dieses historischen Bauwerkes sind inzwischen innen wie außen abgeschlossen, und auch organisatorisch wurde viel geleistet: Tickets per Computer und freundliche Bedienung; die Züge und Fußböden werden nass gewaschen beziehungsweise gewischt; Uniformierte sammeln Weggeworfenes auf; viel helfendes Personal kümmert sich um Reisende; Mönche, Touristen und Gewöhnliche dürfen sich nicht zum Schlafen hinlegen und jeder bekommt Warnschilder zu Gesicht, wonach es zu einer Strafe von horrenden fünfzig US-Dollar kommen kann, wenn man beim Spucken oder Wegwerfen von Papier etc. erwischt wird. Den Münchner Bahnhofsverantwortlichen sei eine Info-Tour nach Bangkok empfohlen! Nachdem wir uns wieder einmal problemlos und zufrieden in ein Hotel einquartiert hatten, war klar, dass der Start abermals ein glücklicher war.

Da wir Bangkok bereits mehrmals besucht hatten, beschränkten wir uns diesmal auf das Palast- und Tempelareal, das nun einmal zur Pflicht eines jeden Besuchers dieser zig-Millionenstadt gehört. Sich diese prächtige Baukunst mehrmals zu Gemüte zu führen, ist alles andere als langweilig oder gar überflüssig, entdeckt man doch immer wieder imposant Neues – in jeder Ecke, an jedem Pavillon, an jedem der kunstvollen Dächer, an Fenstern, Türen, Säulen, Mauern und nicht zuletzt an den Pflanzen, wobei die »überdimensionalen Bonsaibäume«, gepflegten Rasen, Hecken und Blumenanlagen jeden Fotografen dazu verleiten, viel mehr Filmmaterial als eingeplant zu verknipsen.

Ohne zu ermüden nahmen wir uns viel Zeit, nacheinander den Grand Palace, den Chakri-Palast, den Maha Prasad (Aufbewahrungspalast), den Amarinda-Palast (Königspalast) und den großartigen Wat Phra Keo anzusehen – unmöglich, Einzelheiten zu beschreiben oder an dieser Stelle über tiefere Sinngebungen nachzudenken!

Es war Rama I., der um 1780 mit der Errichtung des Grand-Palastes begann, dessen Länge mit stolzen 630 Metern und dessen Breite mit bis zu 500 Metern angegeben wird. Die heutigen Palastwachen dürften zu den meistfotografierten Uniformen des Landes zählen, die sich weder durch Touristen noch von herüberblickenden Tempelwächtern aus ihrer stoischen Ruhe bringen lassen. Zum Palastareal gehört auch der Chakri Maha Prasad, der aber wegen seines englischen Renaissancestils nicht so recht in die bauliche Umgebung passen will, wenngleich die Dächer und spitz zulaufenden Türmchen über diesen Stilbruch etwas hinwegtäuschen. Der sogenannte Aufbewahrungspalast (um 1780 errichtet) diente als Krönungshalle und war unter Rama I. auch Stätte für Staatsempfänge. Nach dem Ableben dieses ersten Königs mit Sitz in Bangkok war jener Herrscher hier »aufbewahrt « worden.

Sakraler Mittelpunkt ist das unvergleichlich schöne Wat Phra Keo, das ebenfalls von Rama I. angelegt wurde und eine ganz besondere Kostbarkeit enthält: den 66 Zentimeter hohen Smaragd-Buddha, dessen Schöpfer die Götter persönlich gewesen sein sollen, die dem Schlangenkönig von Ceylon damit eine Ehre erweisen wollten. Beinahe atemberaubend ist alles, was sich im Lauf der Zeit um dieses Heiligtum herum entwickelt hat: vergoldete Statuen, spitz zulaufende Schirme, Wandgemälde mit der Darstellung von Buddhas 550 Vorleben, siamesische Krieger, reizvolle Pavillons, kunstvolle Mosaikfliesen und nicht zuletzt der wohl schönste Glockenturm ganz Thailands.

Keinesfalls durften wir den Ruhenden Buddha im Wat Po versäumen, der goldbedeckt sich über eine Länge von 49 Metern und eine Höhe von 12 Metern erstreckt. Begibt man sich wieder in die Niederungen des städtischen Bangkoks, wo Verkehrslärm und Abgase die Überhand haben, kommt Dankbarkeit dafür auf, dass es überhaupt noch derart Schönes und Erbauliches auf der Welt gibt und leidet mit jenen Polizisten, die nur noch mit Gasmasken ihren Straßendienst leisten können.

Ab 1350 bis 1767 war Ayutthaya der blühende Mittelpunkt ganz Hinterindiens beziehungsweise die Hauptstadt Siams, in der nicht weniger als 33 Könige regiert hatten. Von hier aus unterhielten die Herrscherhäuser sogar Handelsbeziehungen bis Japan und England – ein Grund mehr, warum sich die Stadt »Die Unbezwingbare« nannte, wenngleich sie um 1770 von den Burmesen fast völlig verwüstet wurde. Doch was erhalten blieb, befindet sich heute in einem riesigen Park, der tagtäglich von Tausenden Besuchern aus aller Welt durchstreift wird. Es ist nicht übertrieben, wenn man das bizarre Ruinenfeld von Ajudhja zu den topp Reisezielen in ganz Hinterindien zählt, egal, ob sich der Besucher auf dem Gelände des alten Königspalastes (1350) mit seinen dominierenden fünf Pavillons befindet, oder ob er vor dem bedeutendsten Königspalast Sri Sanpet mit seiner 16 Meter hohen Buddhafigur träumt und daran denkt, dass sie einst mit 263 Kilogramm Gold beladen war.

Überall begegnet er der typischen hinterindischen Ziegelbaukunst, von der man leider befürchten muss, dass sie beim nächsten leichten Erdstoß in sich zusammenfallen wird. Zu bewundern ist vor allem auch Thailands größter sitzender Buddha im Wat Phra Mongkut Bobit (1615) und nicht zuletzt der 28 Meter lange Ruhende Buddha, dessen Haupt auf einer riesigen Lotusblüte liegt, aber kaum fremde Besucher sieht, stattdessen aber umso mehr einheimische Gläubige. Nicht nur Romantiker könnten sich im alten Ajudhja tagelang aufhalten!

Nur zwanzig Kilometer südlich dieser historischen Königsstadt liegt die einstige Sommerresidenz Bang-Pa-In, die bis zur Eroberung durch die Burmesen allen Herrschern Siams als Landsitz diente. Zeitweise dem Verfall preisgegeben wurde die ganze Anlage zur Zeit König Mongkuts um 1850 neuerlich erschlossen, die heute vor allem für einheimische Besucher ein touristisches Ziel ist. Hier steht die Romantik im Vordergrund, die auch tragische Züge hat, kam hier bei einem Bootsunglück doch die geliebte Königin Samantha mit ihren drei Kindern ums Leben, an deren Denkmal noch heute Spielsachen für sie niedergelegt werden. Optischer Mittelpunkt ist der außerordentlich fotogene Wasserpavillon Asana, den man ohne weiteres für den Inbegriff siamesischer Baukunst halten kann.

Von einem Aussichtsturm bot sich uns ein herrlicher Blick über die ganze Anlage, wobei ein Bauwerk völlig aus dem Rahmen fällt: Ein höchst aufwendig gestalteter Tempel im fernöstlichen Stil, der dem Königshaus seinerzeit von der chinesischen Bevölkerung gestiftet worden war. Geradezu ein architektonisches Unikum ist das Wat Nivet, ein buddhistischer Tempel, dessen gotischer Stil jeden Besucher etwas zu verwirren droht.

Das Wat Buddha Baht, der »Tempel des Fußabdrucks des Erleuchteten« nördlich von Sara Buri, gehört im allgemeinen nicht zu den touristischen Zielen in der Menam-Ebene, war aber für uns ein gewisses Muss auf dem Weg gen Thailands Osten. Da ausländische Besuchermassen gottlob fern bleiben, hat der »abweichende Tourist« umso mehr Gelegenheit, ein sehr typisches Stück echtes Siam zu genießen: Er blickt von umliegenden, mit uralten Tempelchen bestückten Felsen hinab auf den überaus aufwendig gestalteten Mondhop, von dessen mehrstufigem Dach unzählige kleine Glocken ihre silbernen Klänge in den Wind schicken.

Zwei riesige Tempelwächter und fünfköpfige Nagaschlangen bewachen das Hauptheiligtum, das sich – von Gittern geschützt – im Zentrum des Tempels befindet. Es ist der berühmte übergroße Fußabdruck Buddhas, der einst von einem Jäger entdeckt worden war und dessen angesammeltes Wasser er als heilend empfand. Es war König Songhdam, der hier um 1650 die erste Kultstätte errichten ließ, die seitdem durch kostspielige weitere Zubauten ergänzt wurde, bis die Burmesen ihrer Zerstörungswut auch hier freien Lauf ließen. Heute erfreut sich die ganze Anlage jedoch wieder ihres alten, vielleicht sogar noch helleren Glanzes als seinerzeit.

Ebenfalls von Touristenströmen verschont ist die Stadt Nakhon Nayok östlich von Sara Buri, die an einem trägen Fluss liegt und viel Muße zum Nachdenken bietet. Und so machte es Spaß, lange Zeit am Ufer zu sitzen, die betenden Mönche im gegenüberliegenden Tempel zu hören und den Abend kommen zu sehen. Natur pur bietet auch der nahegelegene Nam Tok Nang Rong, der zu den schönsten Wasserfällen Thailands zählt und an heißen Tagen liebend gern von hitzegeschädigten Bangkokern besucht wird. Als wir per Tuk-Tuk eintrafen, durften wir den herrlichen Naturpark mit seinen urwäldlichen Bäumen, überdimensionalen Kieselsteinen und seinen natürlichen Wasserspielen fast solo genießen und fühlen, wie sich in den glasklaren Pools die großen Fische mit unseren nackten Füßen beschäftigten.

Thailands sogenannte Elefantenhauptstadt Surin liegt rund 420 Kilometer von Bangkok entfernt, allerdings nur schwer erreichbar von Nakhon Nayok aus, so dass wir per Bus nach Sara Buri zurückfahren mussten, um von dort den Zug zu nehmen. Dabei typisch Thailändisches: saubere Schulkinder, zur Arbeit fahrende ruhige Leute und eine Schaffnerin, die stets bemüht war, für ihre anvertrauten Fahrgäste die Sitze staubfrei zu halten. Irgendwie erinnerte uns diese Verhaltensweise an München beziehungsweise an den MVV!

Schon beim Verlassen des Bahnhofes werden die Ankommenden mittels eines riesigen Elefantendenkmals auf die Besonderheit dieser Stadt hingewiesen: Hier findet alljährlich der berühmte Elefantenauftrieb statt, an dem jeweils zirka 200 der schönsten Dickhäuter teilnehmen. Farbenprächtige Zeremonien, Wettrennen und der Kampf »Siebzig Mann gegen einen Elefanten « gehören stets dazu. Dass wir in Surin keinen einzigen lebenden Dickhäuter zu Gesicht bekamen, lag schlicht am falschen Zeitpunkt, zu dem wir uns dort aufhielten.

Umso mehr genossen wir die landschaftlichen Besonderheiten dieser Gegend, die sich vom übrigen Thailand teils erheblich unterscheidet: Wir sahen riesige Seen, verstreut in den Himmel ragende Kokospalmen (die an Kambodscha erinnern), viele bereits abgeerntete Reisfelder, kahle Berglandschaften, schwarze Büffel und weite Steppen. Surin als Stadt bietet nicht allzu viel, wenngleich auch hier einige typische Tempel mit Buddhas Lebensbildern und reicher Ausschmückung besucht werden können, ohne dass man von übermäßigem Straßenverkehr belästigt wird, weil hier immer noch die lautlose Fahrradrikscha dominiert.

Punkt 8 Uhr morgens werden die Thailänder patriotisch, wenn nämlich – wie im Suriner Bahnhof geschehen – ein Glockenspiel mit anschließender Nationalhymne ertönt. Alle stehen auf und harren unbeweglich dem Ausklang entgegen, wobei es ein Gebot des Anstandes ist, auch als europäischer Besucher diese Ehrerbietung zu erweisen. Weitere Beobachtungen sollten einmal mehr den »deutschen Rückstand« belegen: Junge Leute (nicht etwa Gastarbeiter) wischen die Fußböden des Bahnhofes, Züge werden innen wie außen gewaschen, und vor Einstiegsdrängeleien braucht man sich auch bei Zügen der 2. Klasse nicht zur fürchten, weil es sie nicht gibt.

Nachdem wir abermals unendlich viele abgeerntete Reisfelder, weiße Kühe, schwarze Büffel und Seen mit rotfarbenen Wasserrosen hatten an uns vorbeigleiten lassen, war Ubon Ratchathani, die südöstlichste Metropole Thailands, erreicht. Und sofort nach der Ankunft gaben sich viele Putzer Mühe, unseren Zug innen wie außen mit Seifenlauge zu reinigen. Die Bahnverantwortlichen in Thailand haben wohl alle bei der honorigen Deutschen Bahn AG gelernt!

Das Kontrastprogramm zu den Zügen sind Thailands neue Autobahnen, von denen wir auf dem Weg zur weit entfernten City jenseits des Moon Rivers eine Kostprobe bekamen: »Sie sind der Untergang des Landes«, notierte ich noch unter dem Eindruck eines denkbar undisziplinierten und entsprechend gefährlichen Verkehrs. Und so war es beinahe logisch, dass wir am Brückenende in eine Polizeistation gerieten, die sich auf dem Gelände eines Tempels befindet und gar Schauriges bietet: Jede Meng großformatige Farbfotos von schweren Verkehrsunfällen einschließlich der menschlichen Opfer – brutal!

Wie erwähnt, bieten auch touristisch unpopuläre Städte in Thailand immer etwas Sehenswertes, wonach man in der Regel gar nicht lange zu suchen braucht. In Ubon begnügten wir uns mit der Besichtigung von vier Tempeln, von denen zwei eine besondere Erwähnung verdienen, vor allem das Wat Tung Si Muang, in dessen Mittelpunkt ein gut 200 Jahre altes Bauwerk steht, das von Rama III. errichtet worden war, und zwar zu Ehren eines übergroßen Fußabdrucks des Erleuchteten.

Rechts daneben befindet sich auf Holzstempeln ruhend eine historisch interessante Bibliothek mit verstaubten Schriften in vielen asiatischen Sprachen, fast verblichenen Wandmalereien, und in den wackeligen Vitrinen warten alte Töpfe, Schalen, Figuren, Leuchten, Keramikarbeiten und weitere alte Schriften auf ihre »Entdeckung«. Wie uns von jungen Mönchen gesagt wurde, wird diese Anlage nur sehr selten von Fremden besucht und man warte auf die dringend notwendige Restaurierung. – Ein weiterer von angeblich zirka 200 Tempeln in Ubon weist die Besonderheit zweier siebenköpfiger Nagaschlangen auf, deren typische Aufgabe es ist, Böses vom Heiligtum fernzuhalten (üblicherweise sind Nagaschlangen nur fünfköpfig).

Novizen des historischen Tempels in Ubon Ratchathani, Thailand

Unser nächstes Reiseziel war Nakhon Phanom am Mekong-Fluss, aber dank unserer Unabhängigkeit, in deren Genuss nur Individualreisende kommen, konnten wir die Fahrt unterbrechen, um uns eine ganz ungewöhnliche Pilgerstätte anzusehen: That Phanom, deren riesiger goldverkleideter Chedi weithin zu sehen ist und deren urwüchsige Vielfalt beziehungsweise ostthailändisch-laotische Echtheit uns nachhaltig beeindruckt hat.

Diesmal hatten wir Glück und erlebten religiöse Zeremonien von unglaublicher Farbenpracht, tiefer Inbrunst und verwirrender Vielfalt. Um den hochaufragenden, weiß-gold leuchtenden Shrine herum stehen zahlreiche Tempelgebäude und Buddhafiguren, befinden sich formschöne Holztore und reich ausgestaltete Arkaden. Ununterbrochen pilgern kleine Pulks Gläubiger um den Shrine, die von bezahlten Priestern und Tempelmusikgruppen angeführt werden. Und immer wieder wird eine riesengroße Trommel geschlagen, deren unterweltlich tiefes Dröhnen bis in den letzten Winkel dringt. Auffallend sind die unzähligen Heilkräuter- und Wurzelstände, die sich um das Heiligtum außerhalb der Umfassungsmauern befinden und von Pilgern stets neugierig umlagert werden. Zwischen »Heilung und Shrine« dürfte es wohl einen Zusammenhang geben, der uns mangels Sprachkenntnisse allerdings nicht zugänglich wurde.

Nakhon Phanom liegt direkt am gemächlich dahinfließenden Mekong River, dem namhaften Grenzfluss von der doppelten Breite des Rheins zwischen Thailand und Laos. Steht man am diesseitigen Flussufer, sind die an Guilin in China erinnernden laotischen Berge fast zum Greifen nah und kann man beobachten, auf welche Art und Weise der lokale Handel abgewickelt wird: Die Laoten liefern ihre besten Hölzer (Restbestände!), und die Thailänder revanchieren sich mit Benzin und Diesel. Alles wird auf Lastfähren befördert, die jeweils die laotische bzw. thailändische Flagge tragen.

Nachdem wir uns in ein akzeptables chinesisches Hotel einquartiert hatten (die meisten sind dafür bekannt, dass sie nicht besonders sauber sind), begaben wir uns auf »Wat-Tour« entlang des Mekong-Flusses, befinden sich hier doch aneinandergereiht wie auf einer Perlenschnur alle sehenswerten Tempel. Gemeinsam haben sie, dass sie sehr fotogen und offen für jeden Besucher sind. Am auffälligsten ist das Wat Mahathat, dessen Shrine in Form und Glanz an That Phanom (laotisch) erinnert, während die vier »Räder des Lebens« eindeutig indische Vorbilder haben. Es ist eine wahre Augenweide, sich – mit viel Zeit versehen – die Überfülle architektonischer Besonderheiten anzusehen: Chedis, Nagaschlangen, holzgeschnitzte und bunt bemalte Türen und Fenster, mehrschichtige farbenfrohe Dächer, Götterfiguren beinahe jeder Größe, rätselhafte Inschriften und Wandgemälde, vergoldete Schirmchen, Türmchen und enorm fantasievolle Giebel, Säulen und Decken.

Der malerische Haupttempel in Nakon Phanom, Thailand

Weit weniger rätselhaft ist das Nonseng Catholic Mission Centre, dessen graue doppeltürmige Kirche von weitem zwar viel verspricht, bei näherer Betrachtung aber dem Ende recht nahe zu sein scheint. So erzählte uns eine aus Laos stammende alte Schwester, dass sich die einst französische Mission wohl bald ins Nachbarland Laos zurückziehen werde. Die Zeit überdauern werden vermutlich nur die wetterfesten Kachelgräber.

Per Bus ging es weiter nach Sakon Nakhon, wobei wir abermals viel Buschland und Savanne querten, an Tabak- und Reisanbaugebieten vorbeizogen und immer wieder die gemütlichen schwarzen Rinder zu Gesicht bekamen. – Auch in dieser Stadt entdeckten wir einen Tempelkomplex, den nur wenige Touristen zu Gesicht bekommen: Phrathat Choeng Chum, eine buddhistische Pilgerstätte ersten Ranges, deren Entstehen auf das 12. Jahrhundert zurückgeht und ständig von Gläubigen belagert wird. Optischer Mittelpunkt ist ein gleißend weißer Khmer-Turm, der als Umhüllung mehrerer historisch bedeutsamer Buddhafiguren dient. Die Pilger huldigen hier des Phänomens, dass Buddha an dieser Stelle eine seiner Reinkarnationen vollendet haben soll und dabei angeblich – wieder einmal – einen seiner Fußabdrücke hinterlassen hat: anderthalb Meter lang!

Ein Anziehungspunkt ganz besonderer Art ist auch ein übervoll mit Holzschnitzarbeiten, unzähligen bunten kleinen Spiegeln, kunstvollen Relieffiguren und zahlreichen Fabelwesen ausgeschmückter Tempel mit großartigem vierschichtigem Dach, in dessen Innenraum sich eine riesige goldglänzende Buddhafigur befindet. »Etwas Schöneres haben wir lange nicht mehr zu Gesicht bekommen«, so eine meiner Tagesnotizen. Und weil diese mystische Pilgerstätte bei uns so etwas wie Zuneigung verursachte, war es beinahe selbstverständlich, am Tag darauf abermals zu kommen – zum Glück, trafen wir doch auf einen jungen Mönch, der sich als Lehrer zu erkennen gab und uns erklärte, dass sich der echte Fußabdruck des Erleuchteten im Innern des Chedis befände und die bis zu einem Meter dicken perfekt gerundeten Steinkugeln die Endlosigkeit des Lebens symbolisieren würden. Diese liegen unter Dach und werden von Pilgern mit hauchdünnen Goldplättchen belegt.

Richtung Khon Kaen erlebten wir ein Stück ganz anderes Ost-Thailand: Während insbesondere weite Gebiete Richtung Mekong-Fluss absolut flach und sehr trocken sind, schlängelte sich unser Bus auf schmalen Serpentinenstraßen durch laubwaldbewachsene Berge und vorbei an hellgrünen Seen, an deren Ufern immer wieder weiße Reiher und schwarze Rinder auftauchten und uns stumm zu begrüßen schienen. Lauthals war dagegen die Begrüßung durch viele muntere SchülerInnen, mit denen wir zufällig in Kontakt kamen, als soeben die morgendliche Nationalhymne gesungen worden war und sich herumgesprochen hatte, dass zwei deutsche Touristen, darunter ein Lehrer, anwesend seien. Lobenswert sind auch hier die Disziplin, Sauberkeit und nicht zuletzt die natürliche Freundlichkeit.

Am Rande der Stadt liegt ein großer See, der wohl mehr Bedeutung hat als nur ein Wasserbassin zu sein, haben sich an dessen Ufern doch gleich mehrere Tempel etabliert, beispielsweise ein unverkennbar khmer-geprägtes Bauwerk, dessen Alter dem steinernen Äußeren nach zu urteilen mindestens 500 Jahre ausmachen dürfte und der gerade von einem Heiligen Mann, einem Sadhu, von wucherndem Unkraut befreit wurde (zumindest sah dieser Mann wie ein hinduistischer Sadhu aus, obwohl er das Faktotum eines buddhistischen Tempels ist).

Der Erwähnung wert ist auch das riesige Wat Nong Wang neueren Datums, dessen rotgoldene Bemalung den optischen Hintergrund für ein 16-speichiges steinernes Lebensrad bildet, das neben vielen Buddhafiguren und siebenköpfigen Nagaschlangen zu bewundern ist. Auffallend ist, dass im baumbestandenen Park dieses Tempels eine übergroße Buddhafigur unter freiem Himmel steht, die von Besuchern in besonderer Weise verehrt wird – nicht zuletzt von jenen zahlreichen Trauergästen, die sich hier zur Beerdigung einer hochgestellten Persönlichkeit erst mittleren Alters eingefunden hatten.

Ebenfalls in unmittelbarer Nähe des Sees befindet sich ein rein chinesischer Tempel, der eine selten gesehene Farbenpracht aufweist und zudem Wandgemälde mit Motiven aus der altchinesischen Mythologie sein Eigen nennt, die von grün-gelb-roten Keramikdächern vor Wetterunbilden geschützt sind. Diesen Tempel betrachten wir heute als »gelungene Überraschung«.

Dass den Asiaten die Asiaten letztlich doch näher als die Europäer sind, erlebten wir auf unserer langen Fahrt von Khon Kaen zurück nach Bangkok. Auf dieser Strecke verkehrt ein 1996 von Daewoo in Seoul/Korea gebauter Expresszug, der uns ab 8.32 Uhr bis 16.45 Uhr bewies, was wirklich komfortables Reisen bedeutet: sehr ruhig und sauber, preiswert und versehen mit allem nur denkbaren Service an Bord. Die Sitze gleichen jenen in modernen Flugzeugen, in regelmäßigen Abständen werden die Böden nass gewischt, und es werden Decken gereicht, wenn Beine und Schultern etwas unter der Aircondition leiden sollten. Wieder einmal hatten wir uns gefragt, wo eigentlich unsere Bundesbahn geblieben ist!

Inzwischen waren fast drei Wochen vergangen – Anlass, eine kurze Thailand-Bilanz zu ziehen: zurückgelegte Zug- und Bus-Kilometer 2.010, erreichte Reiseziele 12, gesundheitliche Probleme keine. Nun konnten wir uns also in Ruhe auf das nächste Ziel freuen, wofür wir das Reconfirming by Garuda Indonesia ja bereits in der Tasche hatten.

2. Kapitel

Besuch beim Schöpfergott Widi

Am heutigen 31. Januar hieß die Parole: Zeitig aufstehen und Nerven behalten! Es war der Tag unserer Weiterreise gen Südosten mit Ziel Denpasar, der Hauptstadt Balis. Diese westlichste der Kleinen Sundainseln stand für uns also das zweite Mal auf dem Reiseprogramm, nachdem wir sie Mitte 1992 »Im Jahr des Affen« erstmals bereist hatten. Und steuert man ein touristisches Ziel mehrmals an, dann waren die vorangegangenen Besuche im allgemeinen ein Erfolg – sagt man. So haben wir andererseits schon einige Länder bereist, die uns mit Sicherheit nie wieder sehen werden, beispielsweise Haiti oder Madagaskar. Also freuten wir uns auf die nur 5.500 Quadratkilometer große Tropeninsel, auf der es insbesondere im östlichen Teil für uns noch einiges Wichtige zu entdecken gab. Diese Vorfreude wurde außerdem noch durch einen FAZ-Artikel vom Vortag verstärkt, dessen lapidarer Titel lautete: »Ehre ist so überflüssig wie Keuschheit « – das motiviert! Armes, geistlos gewordenes Deutschland! – Zum Flug GA 971 startete unser Jumbo um 10.15 Uhr gen Bali, und nach dreieinhalb Stunden war unser Ziel Denpasar sicher erreicht.

Gegen Jahresende und -anfang sei ein Besuch Balis nur jenen Reisenden empfohlen, deren Kreisläufe in Ordnung sind, ist es doch tagtäglich sehr schwül, und die Temperaturen klettern zudem oft über den tropischen Durchschnittswert von dreißig Grad Celsius. Gehörig schwitzen und des öfteren heftige Regengüsse gehören zum Alltag! Gottlob hatten wir mit diesen Unbilden der Natur keine nennenswerten Probleme, so dass Abstriche am Programm für uns kein Thema waren.

Allein auf der schönen Insel Bali soll es gut 20.000 Tempelanlagen geben, das bedeutet, dass für rund 130 Bewohner je ein Tempel zur Verfügung steht, es also selbst für besonders interessierte »Tempelspezialisten« kaum möglich ist, sich wenigstens die hundert wichtigsten zu Gemüte zu führen, es sei denn, ihnen stünde unbegrenzt viel Zeit zur Verfügung. Es versteht sich jedoch von selbst, dass man an wirklich bedeutenden Anlagen nicht vorbeigehen sollte (übrigens mit ein Grund für unseren zweiten Bali-Besuch).

Unverhofftes Glück für uns, dass wir im geheimnisvoll anmutenden Tempel Pura Nagatwatha, in welchem der Schöpfergott Widi wohnt, ein Mondfest in Reinkultur miterleben konnten, zu dem die hinduistischen Balinesen ganz unter sich waren. Wir waren dagegen die einzigen gern gesehenen Gäste unter Tausenden inbrünstig betender Gläubiger! Mittelpunkt dieser mystischen Anlage ist ein hoher, mit vielen fremdartigen Figuren und Ornamenten verzierter Götterthron, der von einem schmalen Wassergraben umgeben ist. Kleine figurengeschmückte Steinbrücken stellen die Verbindung her. Jede der lebensgroßen grimmigen Wächterfiguren am Wassergraben ist beschirmt und trägt zum Zeichen dafür, dass heute eine besondere Festlichkeit stattfindet, ein Stirnband.

Als wir gegen Abend nochmals diesen Widi-Tempel besuchten, waren die Mondfeierlichkeiten gerade auf ihrem Höhepunkt, so dass wir in eine unbeschreiblich fremdartige Atmosphäre gerieten, deren Charakterisierung dem Außenstehenden kaum zu vermitteln ist. Und so muss auch ich mich auf persönliche Wahrnehmungen beschränken, deren Unzulänglichkeiten mir durchaus bewusst sind.

Da wir den Hinduismus in Indien sowie in verschiedenen Himalaya-Ländern bereits in vielerlei Form live kennengelernt hatten, sei ein Vergleich erlaubt: Die Inhalte des Hinduismus auf Bali lassen sich mit den indischen zwar vergleichen, nicht jedoch die Formen – da liegen Welten dazwischen! Auf einen simplen Nenner gebracht heißt das: Indischer Hinduismus zeigt deutliche Anzeichen von Primitivität, während balinesischer Hinduismus sich in Hochkultur ausdrückt – dort Schmutz, hier Sauberkeit; dort Lärm, hier Ruhe; dort oft abweisendes Verhalten, hier einladende Freundlichkeit und so weiter. Besonders auffällig und hocherfreulich ist, dass fast überall auf Bali, besonders aber im Angesicht Widis, die Jugend absolut dominiert, und zwar ausnahmslos in traditioneller, sehr farbenfroher Kleidung und außerordentlich ernsthaft, diszipliniert. Man betet, opfert, zündet Räucherstäbchen an, streicht sich heiliges Wasser über Haare und Gesicht, reicht der Gottheit kunstvoll gesteckte Blumengebinde, Feldfrüchte und lauscht geheimnisvoller Tempelmusik.

Die Frage, aus welchen Gründen es diese markanten Unterschiede gibt, vermag ich aus meiner persönlichen Sicht nur so zu beantworten: Der Hinduismus auf Bali steht unter dem gewaltigen kulturellen Druck des praktisch ganz Indonesien beherrschenden Islam, der gerade zu dieser Zeit immer militanter wird, was durchaus dem Willen des Koran entspricht: »Mit Feuer und Schwert sollen die Lehren des Propheten in der Welt verbreitet werden!« Unter diesem Druck stehend (wie übrigens auch die Christen in Indonesien!) formierte sich der einheimische Hinduismus, kultivierte und modernisierte sich und brachte es so zu einem wirksamen Gegengewicht zumindest zum balinesischen Islam. Ob die Situation stets friedlich bleiben wird, bleibt abzuwarten. Ich persönlich glaube es leider nicht, denn der Islam duldet in Wirklichkeit keinen status quo und wenn, dann nur nach außen hin und als bloßes Mittel zum Zweck!

Nahe dem Widi-Tempel befindet sich das 1932 gegründete Bali-Museum, dem wir gern noch einmal einen Besuch abstatteten. Wissend, dass sich im Innern beispielsweise eine ganze Reihe der berühmten Geisterfiguren (Tempeltänzer), Unterweltmasken und Dokumentarfotos befinden, die wir bereits früher zu Gesicht bekommen hatten, beschränkten wir uns diesmal auf die malerischen Details der gartenähnlichen Innenhöfe, auf die für Bali so typischen Ziegelmauern und -durchgänge sowie auf versteckt liegende Opferstätten, Steinfiguren und Reliefs aller denkbaren Inhalte: Gesichter, Tiere, Pflanzen, Ornamente etc.

Um unser nächstes Reiseziel Klungkung beziehungsweise das alte Semarapura zu erreichen, bedurfte es einiger recht abenteuerlicher Bemo-Fahrten, die aber zu heruntergehandelten Preisen jeweils billig zu haben waren und ohne Zwischenfälle verliefen. Die dabei zu querenden Landschaften entsprechen genau den landläufigen Vorstellungen: alles ist sattgrün, Kokospalmen ragen gen Himmel, im Dunst liegende Urwaldberge begrenzen den Horizont, der 3.142 Meter hohe Vulkan Agung bedroht die ganze Umgebung und unzählige, meist kleine Tempelanlagen mit ihren typischen »gespaltenen Toren« ziehen am Reisenden vorbei.

Die Hauptsehenswürdigkeit des nur mittelgroßen Ortes nahe der Badung-Straße ist eine altehrwürdige Gerichtshalle beziehungsweise die Schwimmende Halle aus dem 18. Jahrhundert, die stets auch Bestandteil der fakultativen touristischen Ausflugsprogramme ist. Während wir uns in Semarapura für zwei Tage einquartierten, um von der Stadtatmosphäre einen Eindruck zu gewinnen, werden, wie zu beobachten war, Touristengruppen in Windeseile durchgeschleust, so dass oftmals kaum Zeit zum Fotografieren gelassen wird.

Die Schwimmende Halle wird so genannt, weil sie auf hohem Steinsockel inmitten eines viereckigen wassergefüllten Bassins liegt und daher einen »schwimmenden Eindruck« macht. Das Ganze nennt sich Kerta Gosa und ist von einer figurengeschmückten Steinmauer umgeben, von der aus eine Brücke zur sogenannten Ermittlungshalle führt. Allein dieses Gemäuer ist schon eine Sehenswürdigkeit für sich, wenngleich die mittelgroßen Wächterfiguren nicht immer dazu geeignet sind, beruhigend auf zarte Gemüter zu wirken.

Die Halle selbst ist nach allen Seiten hin offen und leider ohne historisch interessantes Mobiliar. Etwas mehr zu sehen gibt es in der separaten Verurteilungshalle, die ebenfalls auf hohem Sockel steht und in der man sich genüsslich anschauen kann, zu welch qualvollen Unterweltstrafen die Missetäter hier verdonnert wurden: Köpfe ab und kochen; glühende Lanzen und Dolche bohren sich ins sündige Fleisch; fliegende Giftpfeile treffen gesunde Augen; Glieder ab und zersägen; wilde Hunde zerfleischen menschliche Körper; Blut spritzt allenthalben. Die entsprechend bunten Gemälde befinden sich an der Decke dieser kleinen Halle.

Der Blick ins dazugehörige Museum lohnt sich, war es doch dank »freundschaftlicher Beziehungen« zu dessen Leiter möglich, sich ein paar originale niederländische Zeitungen aus Batavia (heute Djakarta) von 1908 anzusehen. Interessant ist auch die Tatsache, dass Klungkung einst ein kleines Königreich mit dem letzten Regenten Ida I Dewa Agung Putra III. war, der von 1850 bis 1903 die Herrschaft innehatte. Diesem König wird auch in heutiger Zeit noch große Ehre erwiesen, wurde für ihn doch erst vor kurzer Zeit gegenüber von Kerta Gosa eine stilistisch leider nicht zu Bali passende moderne Gedenkstätte errichtet, in welcher dieser Herrscher zusammen mit seinen engsten Beratern als gelungenes Bronze-Ensemble zu bewundern ist.

Wie weit Bali kulturell tatsächlich vom übrigen Indonesien entfernt ist, erfahren jene Besucher, denen zum Beispiel auf Straßenschildern die Doppelbeschriftungen auffallen: Lateinisch und Balinesisch! Doch die offensichtlich recht schwierige einheimische Bali-Schrift wird nicht allgemein benutzt, war doch nicht einmal unser Freund, der Museumsleiter, in der Lage, diese Schrift zu lesen und zu schreiben. Auf jeden Fall beweist dieses Beispiel, dass wir es auf Bali mit einem Kulturvolk von Rang zu tun haben, dessen Wurzeln wohl im mystischen Erdendunkel zu suchen sind.

Zu den wichtigsten Zielen auf Bali gehört zweifellos Pura Besakih, der heiligste Ort für die Hindus dieser Insel seit über tausend Jahren, wobei nicht geklärt ist, wie alt diese Kulturstätte wirklich ist. Nach einer Steininschrift wurde hier im Jahr 1007 die Totenfeier für Königin Mahendradatta abgehalten, so dass man von einem wesentlich höheren Alter Besakihs ausgehen kann. Die Anlage dehnt sich über ein paar Quadratkilometer unterhalb des Vulkans Agung aus und besteht aus zahllosen Tempeln und Schreinen in typisch balinesischer Bauweise. Das sind hohe mehrstöckige Türme, deren einzelne Etagen mit dicken Strohschichten bedeckt sind – oft schon Jahrhunderte alt und scheinbar immer noch so neu wie seinerzeit.

Pura Besakih ist mit prallem Leben erfüllt, das jeden Besucher sofort in seinen Bann zieht – natürlich auch uns, zumal wir viel Zeit mitbrachten, um diese wunderbare echte Religionskultur zu bewundern. Wir folgten dumpfen Trommelschlägen, scheinbar unmelodischen Tempelgesängen und hellem Glockengebimmel und strebten so dem höchstgelegenen Tempel zu, der, wie viele andere auch, »nur von jenen betreten werden darf, die glauben« – so eine Mahnung. Wir sind zwar keine Hindus, aber mit unseren Sarong-bedeckten Beinen schienen wir würdig genug ausgesehen zu haben. Jedenfalls gab es für uns kein Hindernis alles zu betrachten, was wir für betrachtenswert hielten. Welch ein überaus buntes Treiben und welch eine natürliche Hingebungsfreude! Hier könnte man tagelang beobachten, notieren, fotografieren und schließlich ein Buch darüber entstehen lassen!

Mutter und Kind zu Besuch beim Schöpfergott Widi auf Bali, Indonesien

Abermals ging es per abenteuerlichem Bemo durch traumhafte Tropenlandschaften, die von urwaldbestandenen Bergen, himmelhohen Kokospalmen bis zu hellgrünen Reisterrassen und Bananenplantagen alles Schöne bieten. Unser Ziel war die einstige Hauptstadt Balis, Amlapura beziehungsweise der heutige Ort Karangasem, dessen Glanzzeit allerdings längst der Vergangenheit angehört und deshalb wohl auch von Touristen kaum besucht wird. Selbst im einzigen Hotel am Platz trafen wir keinen Fremdling, was eigentlich unverständlich ist, gibt es doch einiges Interessante zu sehen und spürt man noch Ursprünglichkeit, die sich unter anderem auch im Preis niederschlägt: Für eine Übernachtung inklusive lokalem Reis- und Ei-Frühstück zahlten wir horrende vier Mark! Und man kann historische Tempel besuchen, wie Pura Jagatuata, in denen sich zwar kein religiöses Leben mehr abspielt, die aber für mystisch Angehauchte wie geschaffen sind.

Höhepunkt ist der Besuch von Puri Kanginan, einer ehemaligen Fürstenresidenz, die gegen Ende des 19. Jahrhunderts errichtet wurde. Als der letzte Fürst namens Anglurah Ketut Karangasem 1966 hier starb, wurde die Residenz der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Und so konnten auch wir durch die relativ bescheidenen Palastanlagen wandeln und uns vorstellen, wie die Herrschaften seinerzeit lebten: umgeben von holzgeschnitzten wertvollen Möbeln, historischen Familienfotos, vielen großen Spiegeln und einer familieneigenen Flagge.

Fast vergessen ist auch Ujung, eine fürstliche Residenz direkt am Meer gelegen, aber kaum mehr auffindbar. Als wir vom Bemo-Fahrer abgesetzt wurden, standen wir plötzlich mitten in grüner Tropennatur, ohne Historisches zu erblicken. Über schmale Pfade durch Reisfelder bekamen wir schließlich ein paar aus dem Sumpf ragende Säulen zu Gesicht, bewältigten eine völlig demolierte weit nach oben führende Treppe, um endlich den ehemaligen Palast zu erreichen. Aber auch hier gibt es nur noch klägliche Reste, doch die wenigen verbliebenen Säulen und Grundmauern sind reich ornamentiert und zeigen, dass dieses Bauwerk einst von großer Bedeutung gewesen sein muss. Wirklich traumhaft ist der weite Blick gen Norden und Osten: hohe, teils wolkenverhangene Urwaldberge, sattgrüne Reisfelder und das stahlblaue Meer.

Im Gegensatz zu Ujung ist Tirta Gangga noch belebt und weitgehend intakt, ebenfalls eine Residenz einstiger Fürsten. Hier dominieren drei von steinernen wasserspeienden Fantasiefiguren gespeiste Bassins, in deren Mitte ein pagodenähnlicher Springbrunnen schöne Wasserspiele veranstaltet. Auch die übrigen Springbrunnen sind aktiv und beleben so die gepflegten Parkanlagen. Vom eigentlichen Wasserschloss ist allerdings nur noch ein konservierter Rest mit Sockel, Säulen und einer mystischen Skulptur übrig. Belebt wird das Ganze übrigens auch von Touristen, die sich oberhalb des Wasserschlosses in Bungalows einmieten können.

Die vielen Ärgernisse, verursacht vor allem von maßlos fordernden Bemo-Fahrern und Marktleuten, die vom »dummen Touristen« zunächst stets ein Vielfaches verlangen, bevor sie in ihre Schranken verwiesen werden, waren zwar alles andere als nur das »Salz in der Suppe«, aber längst nicht dazu geeignet, uns die Freude an Bali zu vermiesen. Rückblickend betrachtet hatte uns auch dieser zweite Bali-Besuch viel gegeben, und zwar vor allem deshalb, weil uns die zivilisierte Hingabe der jugendlichen Hindugläubigen an ihre Religion ziemlich beeindruckt hat – eine unerwartete Erfahrung!

3. Kapitel

Traum oder Albtraum: Neuseeland

Den buddhistischen und hinduistischen Südosten Asiens auf einer zusammenhängenden Tour mit dem angelsächsischen Neuseeland und Australien zu verbinden, ist in mancherlei Hinsicht ein Wagnis, denn weder geographisch noch geistig-kulturell gibt es irgendwelche Gemeinsamkeiten. Und dennoch lohnt sich der Mut, ein derartiges Kontrastprogramm zu absolvieren, wozu allerdings die Inkaufnahme eines gehörigen Kulturschocks gehört. Allein die Erfahrung, alles live zu erleben, lohnt den Aufwand und prägt unter Umständen seine künftige Einstellung zu allem Angelsächsischen: Man geht auf eine kritische innere Distanz und wird nachdenklich. So auch wir!

Getreu unserem Motto »local transportation«, weil man sonst am Land vorbeifährt, ließen wir uns per Bus von Amlapura zunächst bis Batu Bulan fahren, einem Ort vor Denpasar, was eigentlich kaum erwähnenswert ist, wenn uns nicht die Straßenbegrenzungssteine aufgefallen wären: Sie tragen die drei bundesdeutschen Farben. Nur Zufall? Schließlich genossen wir noch einmal die traumhaft schönen Tropenlandschaften, bevor es ernst wurde.

Bis zum Flughafen hatte es noch drei Bemos bedurft, dann leuchtete uns die Anzeige entgegen: Flug GA 712, Abflug nach Auckland/Neuseeland via Brisbane/Australien 23 Uhr. »Alles klar«, dachten nicht nur wir nach dem reibungslosen Check-in und dem Boarding, doch da hatten wir die Rechnung ohne den Wirt gemacht, denn nach überaus langem Warten in der Maschine hieß es plötzlich: »Wegen eines technischen Problems verschiebt sich die Abreise auf den morgigen Tag. Die Garuda Indonesia quartiert alle Fluggäste auf ihre Kosten in ein Hotel ein!« Wir wurden ins »Patra Jasa« nahe dem Flughafen gebracht, einer Luxusherberge, in der wir ein überaus komfortables Apartment zugewiesen bekamen, das normalerweise schlappe 160 US-Dollar pro Übernachtung kostet.

Die Nacht war kurz, das Frühstücks-Buffet üppig und die Information eindeutig: Um 10.30 Uhr würde der Start erfolgen. Alles klappte wie am Schnürchen, und so dauerte es nicht lange, bis unter uns nur noch hellgrauer Dunst zu sehen war, für den sich ein neben uns sitzender übergewichtiger Maori-Mann erst recht nicht interessierte. Auch seine ebenfalls wohlbeleibte Frau machte alles andere als einen interessierten Eindruck. Sogar während des Starts strickte sie unablässig an ihrem bunten Schal, und er las zum soundsovielten Mal dieselben Schlagzeilen. Nicht nur deren Desinteresse fiel auf, sondern auch das ziemlich flegelhafte Verhalten: Man entledigte sich der Straßenschuhe ohne Rücksicht auf die empfindlichen Nasen der Sitznachbarn. Hatten wir es also mit typischen Maoris zu tun?

Nach stundenlangem Flug über die endlos scheinenden gelb-braunen Ebenen Nordaustraliens wurden die Landschaften allmählich grün, bis sie schließlich auch bergig wurden und von prall gefüllten Flüssen gekennzeichnet waren. Wir umflogen himmelhohe, drohend aussehende Gewitterberge, bestaunten die Farbenpracht der Regenbögen und setzten schließlich zur Zwischenlandung in Brisbane an, dessen gleichnamiger Fluss sich wie eine riesige silberne Schlange durch Ostaustraliens grüne Landschaften windet, der in seiner Geschichte schon oft Angst und Schrecken verbreitet hat. Nachdem australisches Bodenpersonal jeden Winkel im Innern unserer DC 10-30 desinfiziert hatte (man sprühte gar weltmeisterlich, so, als ob wir bisher in einem Mikroben-Mutterschiff geflogen wären), lagen noch einmal fast drei Stunden bis Auckland vor uns.

Ankunft nachts gegen 1 Uhr, zu spät, um noch zu der uns von Freunden empfohlenen Familie zu gelangen. Also teilten wir das Schicksal vieler Reisenden und vertrieben uns bis zum Morgen die Zeit mit Herumlaufen, Lesen und Nicken. Flughafengebäude sind üblicherweise ziemlich langweilig, weil sie sich oft derart ähneln, dass sie »ausgetauscht« werden könnten, ohne dass es jemand merkt, nicht aber jener in Auckland, der vor allem von einer bisher nicht gekannten Sauberkeit und Ruhe ist. Umso bemerkenswerter, dass man junge Japaner und Maoris nachts ohneweiteres auf den bereit stehenden Sitzbänken schlafen lässt. Auch uns ließen die fleißigen Reinigungskräfte gottlob in Ruhe, sollte dies doch schon die zweite fast schlaflose Nacht werden.

Mangels öffentlicher Verkehrsmittel ging es zunächst per teurem Airport-Bus nach Downtown. Schon während der Fahrt lernten wir, wie eine Stadt aussehen kann, wenn die Verwaltung funktioniert: Die Straßen mit ihren Beschilderungen, die Anlagen mit gepflegten Rasen und Blumenbeeten, die beachtliche Verkehrsdisziplin (man nimmt sich Zeit!) – alles ist beispielhaft! Nachdem es nicht gelungen war, im Zentrum Aucklands eine »bezahlbare« freie Bleibe zu finden, entschlossen wir uns, per Stadtbus 20 Kilometer bis an die Peripherie, nach Avondale, zu fahren, um jene Familie aufzusuchen, die uns Herberge bieten sollte. Als wir sie in unschöner Wohngegend schließlich gefunden hatten, blieb die Überraschung nicht aus, da offensichtlich die Kommunikation nicht funktioniert hatte und man deshalb von unserem bevorstehenden Kommen nichts wusste. Aber wie Übersee-Europäer so sind: Bereits nach ein paar Minuten war alles klar, und wir bekamen eine Schlafstatt.

Die schon seit Jahrzehnten hier Ansässigen – eine Deutsche und ein Belgier – bewohnen ein bescheidenes, überwiegend aus Holz bestehendes Einfamilienhaus. Er ist gefragter Handwerker, sie sorgt halbtags für Kaffee und Tee in einer Kantine, und außerdem gehören zum Familienkreis noch drei verwöhnte Katzen. Während sie ihren lebendigen Redefluss bis tief in die Nacht hinein kaum bändigen konnte, hielt er sich zurück und sah sich via riesiger Parabolantenne stattdessen ein TV-Programm nach dem anderen an, wobei er dem reichlichen Bier ebenso zugetan war, wie schlüpfrigen Beiträgen aus Paris. Einmal, so erzählte er, sei ein solcher Schmierfilm versehentlich nach Saudi-Arabien ausgestrahlt worden, was lange Zeit zu erheblichen Verstimmungen zwischen den beiden Ländern geführt und eine hohe Geldbuße nach sich gezogen habe.

Unsere wenigen Tage in der »größten polynesischen Stadt der Pazifikregion«, die optisch jedoch den Eindruck einer modernen nordamerikanischen Metropole macht, waren prall gefüllt mit individuellen Erkundungen. Hier fällt zunächst der relativ hohe Anteil der maorischen Bevölkerung auf, die sich also vom englischen Gemetzel von 1860 längst wieder erholt hat – und dies durchaus zum Leidwesen vieler europäischer Neuseeländer, welche die hohe Kriminalitäts- und Geburtenrate (dank erheblichen Alkoholkonsums!) ebenso beklagen, wie deren immer lauter werdende Forderung nach »Rückgabe ihres Landes«.

Imposant ist sie ja, die vom Hafen aus zu sehende Skyline – ein Schauspiel aus Glas und Chrom, aber hinter den glitzernden Fassaden geht es oft recht rigoros zu: Knallhartes kapitalistisches Business, wie übrigens auch drüben in Australien. So jedenfalls hört man es allenthalben, aber angesichts der vielen schon nachmittags ihre Büros verlassenden Angestellten im halben Freizeit-Look kommen Zweifel auf, doch eines dürfte sicher sein: Die allermeisten Neuseeländer – ob im Berufsleben oder in der Freizeit – sind außerordentlich schlecht bis hin zur totalen Geschmacklosigkeit gekleidet.

Unsere City-Tour per pedes erstreckte sich über zwei volle Tage, schließlich haben wir es mit einer Millionenstadt zu tun, die immerhin 25 Jahre lang die Hauptstadt des Landes war, bevor 1865 Wellington ihr diesen Rang streitig machte. – Das Zentrum ist der Queen Elizabeth Square mit dem historischen Ferry Building und dem alten Rathaus am Hafen, wo gerade das mächtige Passagierschiff »Rotterdam« vor Anker lag. Leider fahren im Zentrum keine alten Straßenbahnen mehr, sondern nur noch Sightseeing-Busse im Stil der nostalgischen Trams. Optisch beherrscht wird die City vom Sky City Tower, ein 328 Meter hohes Monstrum, dessen Aussichtsplattform man für 15 Mark per Lift erreichen kann. Herrliche Aussichten bieten sich auf Downtown und Hafen, wo auch unzählige Segelboote jeder Größe vor Anker liegen.

Kirchen en gros! Ob St. Metthew’s, Holy Trinity oder St. Stephan’s – alle Gotteshäuser sind tadellos gepflegt und strahlen Ehrwürdigkeit aus, was übrigens für sämtliche historischen Bauwerke gilt und erst recht für die Kathedrale – sollte man jedenfalls meinen. Wir durchwanderten das fast noch vollständig erhaltene und bestens restaurierte historische Stadtviertel Parnell, dessen hölzerne Kleinode allesamt Postkartenschönheiten sind, um schließlich die Kathedrale der Heiligen Dreieinigkeit zu erreichen, wurden jedoch sehr enttäuscht. Vor uns türmte sich ein eiskalt wirkender hässlicher Neubau auf, der es kaum wert ist fotografiert zu werden. Dagegen ist die dahinter liegende alte Kathedrale von 1865, die gegenüber abgebaut und hier wieder montiert wurde, eine wahre Augenweide. Laut Inschrift soll sie die »schönste gotische Holzkirche der Welt« sein!

Zentral gelegen und einen Besuch wert ist der Albert Park, wo selbstverständlich Queen Victoria, die sogenannte Ewige Königin des britischen Empires, und Sir George Grey, ein angeblich liberaler Held auf außenpolitischem Gebiet, auf hohen Sockeln stehen. Schließlich fiel auch ein nicht nur namenloser, sondern auch kopfloser Kämpfer in Bronze auf, der um 1900 im Burenkrieg zum Helden geworden war. Vermutlich hat er mehr widerspenstige Buren in englischen Konzentrationslagern umgebracht als alle seine Kameraden.

Einen zutiefst erschreckenden Eindruck hatten bei uns jene Jugendlichen hinterlassen, die sich just in diesem Park (es war Sonntag) zu einem Chaos-in getroffen hatten, um der »verabscheuungswürdigen äußeren Welt« zu demonstrieren, wie tief sie in Wirklichkeit gesunken ist und dennoch in Freuden lebt. Es waren Tausende, die allesamt Anlass gaben ein unaufhörliches Würgen in der Magengegend zu verursachen, wobei ich mir die Schilderung von Einzelheiten ersparen möchte. Nur so viel: es fließt jede Menge Alkohol; sogenannte moderne Musik lässt die alten Parkbäume erzittern; Bücherstände voll revolutionärer Literatur (so die Plakatierung!) mit Mandela, Marx und Chè Guevara im Sortiment; Bänke bleiben leer, man lümmelt sich demonstrativ davor oder daneben; zerfetzte Seidenstrümpfe, lackgekleidete farbige Wichtigtuer und »haarsträubende« Frisuren gehören zum selbstverständlichen Erscheinungsbild. Kopfschütteln und blankes Entsetzen! Ins Tagebuch notierte ich an Ort und Stelle: »Grausam das Ganze, schlimm, sehr schlimm! Neuseelands Jugend? Wenn ja, dann möge Gott diesem Land gnädig sein!« In Auckland erlebt man seinen ersten Kulturschock, zumal wenn man aus Südost-Asien kommt!

Da wir noch keine Visa für Australien in unseren Pässen hatten, sollte am nächsten Tag eine weitere Enttäuschung folgen. Vom australischen Konsulat wurden die Visa zwar sofort ausgestellt, aber man erleichterte uns um stolze 120 Mark, obwohl diese Stempel für Deutsche eigentlich kostenlos sind, aber man klärte uns auf: »Fliegst du mit Garuda Indonesia, musst du zahlen!« – angelsächsische Logik, die wir nicht nachvollziehen können.

Nun stand uns die erste Tour per Intercity-Bus via Hamilton nach Rotorua am gleichnamigen See bevor. Mit zirka 55.000 Einwohnern ist diese Stadt zwar klein, aber umso berühmter, erlebt man sogar mitten in der Stadt – und erst recht außerhalb derselben – sozusagen live die Anfänge unseres Planeten Erde, also Naturschauspiele, wie sie nur noch auf Island zu erleben sind: Überall brodelt, blubbert und zischt es aus unzähligen Erdlöchern, Geysire pusten ihre heißen Fontainen in die Luft, und nicht zuletzt bleibt einem nirgends der Gestank fauler Eier erspart – Schwefelgeruch! Das sind absolut faszinierende Dinge, deretwegen allein sich schon eine Reise bis zum anderen Ende der Welt lohnt.

Hier quartierten wir uns in einen sogenannten Backpackers ein, das sind relativ preiswerte und im Allgemeinen auch saubere Unterkünfte vornehmlich für jüngere Reisende. Aber gegen uns schon etwas reifere Typen hatte man nie – weder in Neuseeland noch in Australien – irgendwelche Einwände. Zahlst du, bist du willkommen, sind doch diese Bleiben durch und durch kommerzialisiert. »Geld stinkt nicht«, erst recht nicht in diesen beiden Ländern, wo der Kommerz längst schon zu einer Art Ersatzreligion geworden ist.