Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: epubli

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

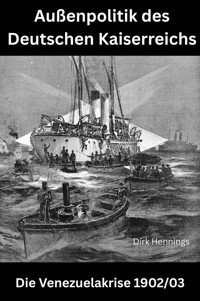

DER AUFBAU DER KAISERLICHEN FLOTTE AB DER REICHSGRÜNDUNG 1871 Die Kaiserliche Marine war die Marine des Deutschen Reiches, das zwischen 1871 und 1919 bestand. Sie ging aus der kleinen preußischen Marine (ab 1867 Norddeutsche Bundesmarine) hervor, die hauptsächlich der Küstenverteidigung diente. Dieses Buch beschreibt den Aufbau der Flotte ab 1871 bis in die 1890er Jahre. Es beschreibt die technische Entwicklung der einzelnen Schiffsklassen und beschreibt die Geschichte der einzelnen Kriegsschiffe. Viele zeitgenössische Bilder ergänzen dieses Werk. Umfang 315 Seiten

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 286

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Der Aufbau der kaiserlichen Flotte ab der Reichsgründung 1871

IMPRESSUM:

Dirk Hennings

c/o IP-Management #4887

Ludwig-Erhard-Str. 1820459 Hamburg

Kapitel 1: Die Kaiserliche Marine

„Kaiserliche Marine“ war von 1872 bis 1918 die offizielle Bezeichnung der Seestreitkräfte des Deutschen Kaiserreiches. Ursprünglich war sie auf die Küstenverteidigung hin ausgerichtet. Ab etwa 1900 entwickelte sie sich zu einer der größten und modernsten Kriegsflotten der Welt, was durch imperiale Bestrebungen und die (anglophile) Marinebegeisterung des deutschen Kaisers Wilhelm II. begünstigt wurde. 1914 war die Kaiserliche Marine nach der Royal Navy und vor der United States Navy die zweitstärkste Marine der Welt. Diese enorme Aufrüstung forderte Großbritannien als führende Seemacht heraus und führte zum Deutsch-Britischen Flottenwettrüsten. Es trug zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges bei.

Dass die Flotte weitgehend wirkungslos blieb, war vor allem der geopolitischen Lage der deutschen Küsten und dem Fehlen großer überseeischer Flottenstützpunkte geschuldet. Im Weltkrieg spielten die deutschen Überwasserkräfte daher keine große Rolle. Lediglich in der Skagerrakschlacht 1916 kam es zu einem großen Schlagabtausch mit der Royal Navy, der in einem strategischen Patt endete. Die U-Boot-Kriegführung hingegen fügte der britischen Handelsmarine schweren Schaden zu, begünstigte aber durch ihre rücksichtslose Führung den Kriegseintritt der USA auf Seiten der Gegner Deutschlands. In der Nacht vom 29. zum 30. Oktober 1918 kam es, ausgelöst durch den sinnlosen Auslaufbefehl für eine letzte große Seeschlacht, an Bord von drei Schiffen zur Verweigerung des Befehls, den Anker zu lichten und auf zwei Schlachtschiffen zu offener Meuterei. Der Kieler Matrosenaufstand gilt als Auslöser der Novemberrevolution und des Endes der Monarchie in Deutschland.

Vorgeschichte

Am 14. Juni 1848 gründete die Frankfurter Nationalversammlung mit der Reichsflotte die erste gesamtdeutsche Marine der deutschen Marinegeschichte. Diese wurde bereits 1852/53 wieder aufgelöst. Nach dem Deutsch-Dänischen Krieg (1864) und dem Deutschen Krieg (1866) wurde per Gesetz vom 9. November 1867 die Marine des Norddeutschen Bundes gegründet. Sie ging aus der Preußischen Marine hervor. Die übrigen Bundesstaaten des Norddeutschen Bundes hatten keine eigenen Seestreitkräfte.

1871 bis 1890

Die „kaiserliche“ Marine wurde aus dem vom Reichstag beschlossenen Haushalt finanziert. Für den Unterhalt der Landstreitkräfte waren dagegen die Bundesstaaten zuständig. Anfangs bestand die Hauptaufgabe im Küstenschutz und im Schutz der deutschen Seehandelswege. Schon bald wurden jedoch erste Auslandsstationen gegründet, die bis 1900 global ausgebaut waren:

Die beiden amerikanischen Stationen (ursprünglich Westindische Station) waren in den 1880er/90er Jahren kaum besetzt, wurden aber zumindest im karibischen Raum regelmäßig von den Schiffsjungenschulschiffen angelaufen. In den 1880er/90er Jahren war die Kaiserliche Marine entscheidend am Aufbau des Deutsche Kolonialreichs in Afrika, Asien und Ozeanien beteiligt. Der Kieler Hafen (an der Ostsee) und der Jadehafen von Wilhelmshaven an der Nordsee waren gemäß Artikel 53 der Reichsverfassung Reichskriegshäfen.

Zu den Aufgaben der Marine gehörte auch die allgemeine Repräsentanz des Reiches im Ausland, vor allem in Übersee. Bereits die Preußische Marine hatte, wie in der damaligen Zeit üblich, Auslandskreuzer eingesetzt, die die diplomatische Interessenvertretung Preußens und später des Reiches insbesondere gegenüber kleineren Staaten zu unterstützen hatten. Ein besonderes Beispiel für diese Form der Zusammenarbeit von Diplomatie und Marine, der klassischen Kanonenbootdiplomatie, war die sogenannte Eisenstuck-Affäre in Nicaragua 1876–1878.

1890 bis 1914

Unter dem seefahrts- und flottenbegeisterten Kaiser Wilhelm II. (1888–1918) gewann die Marine an Bedeutung. Eine große maritime Rüstungsindustrie entstand. Der 1895 fertiggestellte Kaiser-Wilhelm-Kanal ermöglichte eine schnelle Verlegung der Seestreitkräfte zwischen Nordsee und Ostsee. Mit der Einrichtung von Marinekabinett, Oberkommando der Marine und Reichsmarineamt änderte sich ab 1889 die Führungsstruktur. Staatssekretär des Reichsmarineamts wurde 1897 Alfred von Tirpitz. 1898 beschloss der Reichstag ein neues Flottengesetz, das den weiteren Ausbau festlegte. Das Oberkommando wurde 1899 durch den Admiralstab abgelöst, und der Kaiser übernahm erneut den Oberbefehl. Tirpitz gelang es mit seinem „Propagandachef“ Ernst Levy von Halle und dem Deutschen Flottenverein, im Deutschen Reich eine große Begeisterung für die Flotte zu erzeugen. Für eine Kontinentalmacht wie Deutschland war das keineswegs selbstverständlich.

Die Flottenrüstung war, wie auch in anderen Marinen der damaligen Zeit, von einer schnellen technischen Entwicklung gekennzeichnet. Nacheinander wurden neue Waffensysteme eingeführt, wie die Seemine, der Torpedo, das U-Boot und die Marineflieger mit Flugzeugen und Luftschiffen. Obwohl alle diese Entwicklungen bereits mit einfachen Modellen im Amerikanischen Bürgerkrieg zum Einsatz gekommen waren, war ihre Bedeutung für künftige Seekriege zunächst kaum erkannt worden. Eine Veränderung der Doktrin zu Verteidigungskrieg und Seeschlacht mündete mit dem Aufbau der Hochseeflotte in ein Deutsch-Britisches Wettrüsten. Die aus dem deutsch-englischen Gegensatz entstandene Isolierung des Deutschen Reiches hatte entscheidenden Einfluss auf den Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Eines der wesentlichen Probleme der Kaiserlichen Marine war bis gegen Ende des Ersten Weltkriegs die mangelhafte interne Koordination. Da der Kaiser selber den Oberbefehl ausübte, fehlte es an der Koordination zwischen den diversen direkt unterstellten Marinedienststellen mit direktem Vorspracherecht beim Kaiser, den sogenannten Immediatstellen, von denen es zeitweise bis zu acht gab. Dazu gehörten der Staatssekretär des Reichsmarineamts, der Chef der Hochseeflotte, die Chefs der Marinestationen. Organisatorisch bildete die Hochseeflotte ab dem Beginn des 20. Jahrhunderts den Kern der Kaiserlichen Marine. Daneben gab es das Ostasiengeschwader, die Mittelmeerdivision und diverse Landdienststellen, wie etwa die Marinestationen der Nordsee und der Ostsee.

Das Ende der kaiserlichen Flotte – eine Bilanz

Hatte die Marine in den Einigungskriegen von 1866 und 1871 noch keine praktische Rolle gespielt, so wurde sie in den Folgejahren den Bedürfnissen des Reiches entsprechend aufgebaut. Nach Bismarcks Entlassung 1890 begann unter Kaiser Wilhelm II. und Tirpitz das große Flottenwettrüsten, das eine der wesentlichen, jedoch nicht die einzige Ursache des Ersten Weltkriegs war. Es war ein Element einer verfehlten Bündnis- und Rüstungspolitik. Tirpitz' Idee der sog. „Risikoflotte“ (ein Seekrieg mit Deutschland sollte für Großbritannien ein so großes Risiko darstellen, dass es einen solchen nicht wagen würde), war mit Kriegsausbruch gegenstandslos geworden. Für ein reales Kräftemessen mit der Royal Navy war die Hochseeflotte niemals stark genug. Paradoxerweise erwiesen sich die zu Kriegsbeginn 1914 schwächsten Teile der Marine letztlich als die wirkungsvollsten – nämlich die unabhängig operierenden Kleinen Kreuzer, das Ostasiengeschwader und die erst im Aufbau begriffene U-Boot-Waffe. Dass die deutsche Marineführung dies – zu spät – erkannt hatte, beweist die Tatsache, dass die während des Krieges begonnenen bzw. im Bau befindlichen schweren Einheiten (Schlachtschiffe der Bayern-Klasse; Schlachtkreuzer der Mackensen-Klasse) zugunsten des U-Boot-Baues nicht mehr fertiggestellt bzw. gar nicht mehr begonnen wurden. Die geringe Einsatzreichweite der Großkampfschiffe, die strategische Enge von Nord- und Ostsee sowie der fehlende Risikowille der Führung beim Einsatz der Flotte führen in der Fachliteratur zu dem Urteil: Den Namen „Hochseeflotte“ verdiente die deutsche Flotte nicht.

Technisch gesehen waren die moderneren Großkampfschiffe der Flotte zwar ihren britischen Pendants grundsätzlich ebenbürtig, wiesen aber entscheidende Schwächen auf: Sie waren deutlich schwerfälliger und ihre Geschütze verfügten noch über das im Verhältnis unzureichende Kaliber von 30,5cm als britische Schlachtschiffe längst mit 38-cm-Geschützen bewaffnet waren. Einen echten Vorsprung wiesen die Schiffe lediglich in ihrem äußerst effektiven Panzerschutz auf, der zum Markenzeichen des deutschen Großkampfschiffbaues wurde. Die Standfestigkeit war auch der Hauptgrund für die verhältnismäßig geringen Verluste der Kaiserlichen Marine in der Skagerrakschlacht. Der U-Boot-Bau hingegen führte rasch zu enormen technischen Weiterentwicklungen in den Bereichen Antrieb, Druckfestigkeit, Reichweite und Manövrierfähigkeit, was zur Effektivität der deutschen Boote in der zweiten Phase des Krieges entscheidend beitrug. Alliierten Unterseebooten waren die deutschen weit überlegen. Die in der Kaiserlichen Marine mit zunehmender Dauer des Krieges und Untätigkeit der Flotte wachsende Kluft zwischen Offizieren und Mannschaften resultierte bereits ab 1917 in zahlreichen Disziplinschwierigkeiten an Bord, die sich teilweise zu regelrechten Meutereien auswuchsen (Max Reichpietsch, Albin Köbis). Das in der Royal Navy selbstverständliche Bestreben der Schiffsführungen, den einfachen Seeleuten Erleichterungen und Abwechslungen im stupiden Bordalltag zu verschaffen, war der Kaiserlichen Marine völlig fremd.

Einige Traditionslinien der Kaiserlichen Marine haben über Reichs- und Kriegsmarine hinaus Bestand bis heute: Dazu gehören die Benennung von Schiffen nach Regionen und Städten, Gemeinsamkeiten in der Uniformierung und die bewusste Erinnerung an einzelne Schiffe und Marineangehörige. Populärstes Beispiel ist der Kreuzer SMS Emden, der aufgrund seines Erfolges in der Kreuzerkriegführung im Indischen Ozean und vor allem der dabei dem Gegner erwiesenen Ritterlichkeit einen besonderen Bekanntheitsgrad besitzt.

Soziale und nationale Bedeutung

Aus dem Blick geraten ist die enorme Bedeutung der Kaiserlichen Marine für die soziale Entwicklung in Deutschland. Während die Führung der Preußischen Armee im Wesentlichen dem Adel vorbehalten war, brauchte die schon für damalige Verhältnisse hochtechnisierte Flotte „technische Intelligenz“, die der soldatische Adel nach Natur und Zahl nicht stellen konnte. So war das Offizierkorps der Kaiserlichen Marine von Anfang an eine bürgerliche Domäne – was Kaiser Wilhelm wusste und förderte. Mit der Ausbildung an der Marineakademie und -schule (Kiel) und ab 1910 an der Marineschule Mürwik wurden die Offiziere in die aristokratisch geprägte Führung der Streitkräfte hereingenommen. So war die Marine im Bürgertum wesentlich fester „verankert“ als die Armee. Der Leutnant zur See stand in höherem Ansehen als der Hochschullehrer. Neuere Forschungen zeigen, dass der bürgerliche Hochmut ein tiefer Grund des Kieler Matrosenaufstands war: Das aufstrebende Bürgertum spielte Adel und ließ die Unteroffiziere und Mannschaften seine Geringschätzung spüren. Es gab zu wenig, nicht zu viel Adel in der Marine (der Anteil lag bei 11 %). Hinzu kommt noch ein bedeutsamer Umstand: Die Marine stand auch im Frieden unter Allerhöchstem Befehl und sie allein war gesamtdeutsches Militär. Nicht das Reich, sondern die vier Königreiche hatten eine eigene Armee. Die Preußische Armee mit dem XIV. Armee-Korps im Großherzogtum Baden, die Bayerische Armee, die Sächsische Armee und die Württembergische Armee bildeten das Deutsche Heer. Im Krieg unterstand es dem Kaiser als Obersten Kriegsherrn. So förderte die Marine den nationalen Einheitsgedanken.

Kapitel 2: Die Ariadne-Klasse (1871)

Die Ariadne-Klasse war eine aus drei Einheiten bestehende Klasse von Korvetten der deutschen Kaiserlichen Marine. Die drei Schiffe wurden zwischen 1868 und 1876 von der Königlichen bzw. Kaiserlichen Werft in Danzig gebaut. Ariadne und Luise waren nahezu identisch, während die Freya nach einem wesentlich geänderten Entwurf entstand und deutlich größer war als ihre Schwesterschiffe. Die Ariadne-Klasse war für den Auslandsdienst entworfen und die Schiffe kamen entsprechend vor allem in ostasiatischen und südamerikanischen Gewässern sowie der Südsee zum Einsatz. Später dienten alle drei Einheiten auch als Schulschiffe. Sie wurden im Laufe der 1890er Jahre abgewrackt.

SMS Ariadne

Geschichte

Mit dem Flottengründungsplan von 1867 legte der Reichstag des Norddeutschen Bundes am 24. Oktober 1867 unter anderem einen Bestand von 20 Korvetten für seine Marine fest. Diese sollten vor allem für den Auslandsdienst angeschafft werden. Entsprechend erhielt die auf den Holzschiffbau spezialisierte Königliche Werft Danzig am 25. Februar 1868 durch eine Kabinettsorder den Auftrag zum Bau einer neuen Korvette, mit dem die Werft im September 1868 begann. Das zweite Schiff der Klasse entstand in Danzig ab Juni 1871. Im selben Jahr überarbeitete das Marineministerium den Entwurf der Klasse und gab ein drittes Schiff in Danzig in Auftrag. Diese Korvette, die den Namen Freya erhalten sollte, wurde im Januar 1872 von der inzwischen Kaiserlichen Werft auf Kiel gelegt. Das Typschiff Ariadne kam am 23. November 1872 in Dienst, die Freya als letztes der drei Schiffe am 1. Oktober 1876.

Technik

Die Schiffe der Ariadne-Klasse besaßen einen hölzernen Rumpf, der in Querspant-Bauweise ausgeführt war. Der kraweelbeplankte Rumpf erhielt zum Schutz einen Kupferbeschlag und war zudem durch Flacheisen verstärkt. Die Decksbalken bestanden aus Eisen, ebenso wie die Decksplatten. Auf diesen waren zusätzlich Planken aus Fichtenholz angebracht. Lediglich die Freya wurde durch Schotten in vier wasserdichte Abteilungen gegliedert. Die beiden ersten Schiffe waren insgesamt 68,16 m lang. Die Wasserlinie betrug 65,8m bei einer Konstruktions-verdrängung von 1.692 t. An ihrer breitesten Stelle maßen die Korvetten 10,8 m. Die voll ausgerüstet 2.072 t verdrängenden Schiffe lagen vorn 4,8 m und achtern 5,7 m tief im Wasser.

Die Freya wich von diesen Daten wesentlich ab. Sie war über Alles 85,35 m lang, wobei die Konstruktionswasserlinie 83,6 m bei 1.997 t Konstruktionsverdrängung maß. Die Breite blieb identisch wie bei den beiden vorangegangenen Schiffen, die Einsatzverdrängung stieg hingegen auf 2.406 t an. Trotzdem verringerte sich der Tiefgang geringfügig auf 4,6 m vorn und 5,6 m achtern. Die Freya war das letzte Schiff mit einem Holzrumpf, das für die Kaiserliche Marine gebaut wurde. Gleichzeitig waren die drei Schwesterschiffe die ersten deutschen Korvetten, deren Bug „nach Art der Panzerschiffe construirt,“ mithin also als Rammbug gestaltet war.

Antrieb

Die Korvetten der Ariadne-Klasse wurden von jeweils einer dreizylindrigen Dampfmaschine mit doppelter Dampfdehnung angetrieben. Die liegend angeordneten Maschinen lieferte das Berliner Maschinenbauunternehmen von Franz Anton Egells. Sie sollten 2.100 beziehungsweise bei der Freya 2.400 PSi leisten. Die bei den Probefahrten festgestellten Werte überstiegen die projektierten zum Teil deutlich mit 2.260 PSi bei der Ariadne, 2.392 PSi bei der Luise und 2.801 PSi bei der Freya. Die Dampfmaschinen trieben einen vierflügeligen Propeller mit einem Durchmesser von 4,56 m (bei Freya 5,34 m) an und ermöglichten den Korvetten eine Höchstgeschwindigkeit von 14,1 kn. Die Freya erreichte durch die größere Maschinenleistung und die höhere Rumpfgeschwindigkeit bis zu 15,2 kn und war damit 0,7 kn schneller als gefordert.

Den für die Dampfmaschine nötigen Wasserdampf erzeugten vier Kofferkessel, die zusammen mit der Dampfmaschine im gemeinsamen Maschinenraum untergebracht waren. Die Kessel verfügten über jeweils zwei Feuerungen und erzeugten einen Dampfdruck von 3 atü. Die Abgase aller Kessel gelangten durch einen gemeinsamen, versenkbaren Schornstein nach außen. Der mitgeführte Brennstoffvorrat von 168 t Kohle genügte für eine Strecke von 1.340 sm bei einer Geschwindigkeit von 10 kn. Die Freya erhielt größere Brennstoffbunker und konnte bis zu 264 t Kohle laden, wodurch sich die bei 10 kn mögliche Dampfstrecke auf 2.500 sm erhöhte.

Zusätzlich zur Maschinenanlage besaßen die Korvetten auch eine Takelage. Sie waren ursprünglich als Vollschiffe getakelt und verfügten an drei Masten über eine Segelfläche von insgesamt 1.582 m² (Ariadne und Luise) beziehungsweise 1.886 m² (Freya). Im Laufe ihrer Dienstzeit erhielten die drei Schiffe an der Werft ein Barkrigg, wobei sich die Segelfläche auf 1.049 bzw. 1.261 m² verringerte. Die Korvetten der Ariadne-Klasse galten als sehr gute, luvgierige Seeschiffe. Unter Dampf ließen sich die drei Schiffe zudem sehr gut steuern und manövrieren. Dagegen waren sie schlechte Segler, die Freya noch mehr als ihre beiden Schwesterschiffe. Für den reinen Segelbetrieb war auch der Propeller hinderlich, der sich erst ab 5 kn Fahrt mitdrehte und die Schiffe stark bremste.

Bewaffnung

Die Bewaffnung der Ariadne und der Luise bestand aus sechs Ringkanonen des Kaliber 15,0 cm L/22 und zwei Ringkanonen 12,0 cm L/22. Die 15-cm-Geschütze, für die 400 Schuss Munition an Bord vorrätig waren, konnten maximal 5 km weit schießen, die kleineren Geschütze hingegen reichten bis zu 5,9 km weit. Für die beiden 12-cm-Kanonen führten die Korvetten jeweils 100 Schuss Munition mit. Sie waren in der Schiffsmitte aufgestellt und konnten nach beiden Seiten feuern. Die gezogenen Kanonen aus Kruppscher Produktion waren sämtlich auf dem Oberdeck aufgestellt. Bei der Freya verzichtete die Marine auf die kleineren 12-cm-Geschütze und sah dafür acht der 15-cm-Kanonen vor, für die ein Munitionsvorrat von 760 Schuss auf dem Schiff verfügbar war. Im Lauf der Einsatzzeit kam eine der Ringkanonen von Bord der Freya. Zusätzlich zu den großen Geschützen erhielten alle drei Schiffe im Jahr 1882 Revolverkanonen des Typs 3,7 cm Hotchkiss. Deren sechs kamen an Bord der Freya, die beiden anderen Korvetten erhielten jeweils vier solcher Kanonen.

Besatzung

Die Besatzung von Ariadne und Luise hatte eine Sollstärke von 233 Mann, bei der Freya waren es 248 Mann. Sie setzten sich aus 13 bzw. 14 Offizieren und 220 bzw. 234 Mannschaften zusammen. Um das Bordleben während der Auslandseinsätze besonders in tropischen Regionen angenehmer zu gestalten, wurden die Räume verhältnismäßig großzügig ausgelegt und mittels großer Windhutzen für eine ausreichende Belüftung gesorgt.

SMS Ariadne (1871)

Der am 24. Oktober 1867 vom Reichstag des Norddeutschen Bundes beschlossene Flottengründungsplan sah unter anderem insgesamt 20 Korvetten vor, die hauptsächlich für den Dienst in Übersee gedacht waren. Bereits am 25. Februar 1868 erhielt die Königliche Werft in Danzig den Auftrag zum Bau einer der geforderten Korvetten, deren Name Ariadne lauten sollte. Die Werft begann im September 1868 mit dem Bau des Schiffs. Die Maschinenanlage der Korvette lieferte das Maschinenbauunternehmen von Franz Anton Egells aus Berlin. Die Geschütze stammten von Krupp. Der Holzrumpf war mit Flacheisen verstärkt. Auf die eisernen Decksbalken waren Eisenplatten aufgenietet, die von Planken aus Fichtenholz abgedeckt waren. Als erste deutsche Korvette erhielt der Bug die bei den Panzerschiffen übliche Form des Rammbugs. Durch den Deutsch-Französischen Krieg verzögerte sich der Bau, sodass die Ariadne erst am 21. Juli 1871 vom Stapel laufen konnte und von Kapitän zur See Franz Kinderling, damals Oberwerftdirektor, getauft wurde. Kinderling war auch der erste Kommandant des Schiffs während der Probefahrten, die im November und Dezember 1872 stattfanden. Während dieser traten einige Mängel sowie Schäden am Schiff auf, die an der Werft behoben werden mussten. Die Probefahrten zeigten aber auch, dass die projektierte Leistung von 2.100 PSi um 160 PSi überschritten wurde. Entsprechend fiel die Höchstgeschwindigkeit mit 14,1 kn geringfügig höher aus als geplant. Der Bau des Schiffs kostete insgesamt 1.840.000 Mark.

Dienst im Übungsgeschwader 1873–1874

Am 15. April 1873 konnte die Ariadne in Danzig wieder in Dienst gestellt werden. Die Korvette lief nach Wilhelmshaven und trat dem Übungsgeschwader bei. Gemeinsam mit der Hertha und der Loreley hatte sie am 22. Mai die Mitglieder des Reichstags und des Bundesrats auf der Außenjade zu begrüßen. Diese waren an Bord der Mosel von Bremerhaven nach Wilhelmshaven unterwegs, wo sie sich über die Hafen- und Werftanlagen sowie die Marine informierten. Die drei Schiffe führten verschiedene Angriffs- und Verfolgungsmanöver vor, welche die Abgeordneten von der Mosel aus beobachteten. Zu den Feierlichkeiten anlässlich der Krönung Oskars II. zum König von Norwegen war die Ariadne im Verband mit dem Übungsgeschwader anwesend. Am 13. Oktober wurde die Korvette in Danzig außer Dienst gestellt, nachdem das Übungsgeschwader bereits am 11. September aufgelöst worden war. Es folgten Arbeiten an der inzwischen als Kaiserliche Werft bezeichneten Bauwerft, während der die Takelung in die einer Bark geändert wurde. Die Segelfläche verkleinerte sich dadurch im Vergleich zur Vollschiffstakelung von 1.582 auf 1.049 m².

Die Ariadne kam am 5. Mai 1874 wieder in Dienst und führte zunächst mehrere Fahrten durch, um die neue Besegelung zu testen. Anschließend gehörte sie erneut zum Übungsgeschwader, das außerdem aus der Friedrich Carl, der Albatross – später durch die Grille ersetzt – sowie der Kronprinz als Flaggschiff des Geschwaderchefs, Konteradmiral Ludwig Henk, bestand. Neben den üblichen Manövern unternahm das Geschwader ab dem 28. Juni eine Fahrt in den Atlantik, um die Hochseetauglichkeit der Schiffe zu testen. Dabei stand es dem deutschen Kronprinzenpaar in Cowes zu repräsentativen Zwecken zur Verfügung. Als weiterer englischer Hafen besuchte das Geschwader Portland. Es kehrte schließlich in deutsche Gewässer zurück und nahm weitere Übungen in der Ostsee vor. In der Danziger Bucht fand ein Zielschießen der Panzerschiffe statt, zunächst auf bei Oxhöft am Strand fest installierte Schießscheiben, anschließend auf von der Ariadne gezogene Zielhulke. Das Übungsgeschwader wurde nach dem Ende der Manöver aufgelöst. Die Ariadne lief Danzig und Wilhelmshaven an und wurde für einen Auslandseinsatz vorbereitet.

Erste Auslandsreise 1874–1876

Am 5. Oktober 1874 verließ die Ariadne Wilhelmshaven. Die Korvette lief durch das Mittelmeer und den Sueskanal nach Ostasien und erreichte an Heiligabend 1874 Singapur, wo sie den Jahreswechsel verbrachte. Am 4. Januar 1875 verließ das Schiff den Hafen wieder und lief über Manila nach Hongkong weiter. Dort löste es die Elisabeth als Stationsschiff ab. Eine wichtige Aufgabe war dabei, chinesische Piraten zu bekämpfen, die eine ständige Gefahr für die Handelsmarine darstellten, gegen die die chinesischen Behörden nicht ausreichend vorgingen. Bei ihrem Einsatz wurde die Ariadne im Jahr 1875 von der Hertha und der Cyclop unterstützt. Ihr Einsatzgebiet erstreckte sich entlang der Küste von Kanton bis Taku. In diesem Bereich liefen die Schiffe verschiedene Häfen an. So lagen Ariadne und Cyclop am 12. September vor Futschou, um die örtlichen Behörden zur Entschädigung für den Schoner Anna zu zwingen, der Opfer eines Piratenüberfalls geworden war. Zu Beginn des Jahres 1876 hielt sich die Ariadne in Amoy auf, um den dortigen Hafen zu vermessen. Mitte April trafen die in Ostasien stationierten Schiffe in Hongkong zusammen, wo auch die aus der Heimat kommende Vineta eintraf. Deren Kommandant, Kapitän zur See Alexander von Monts, übernahm das Kommando über die zu einem Geschwader zusammengefassten Schiffe. Am 1. Juli trat zudem noch die Luise, ein Schwesterschiff der Ariadne, als deren Ablösung zum Geschwader. Die Ariadne trat am 17. Juli die Heimreise an, die wieder durch den Sueskanal führte, und erreichte am 20. Oktober 1876 Wilhelmshaven. Zehn Tage später erfolgte die Außerdienststellung der Korvette.

Zweite Auslandsreise 1877–1879

1877 nahm die Werft eine Grundüberholung der Ariadne vor. Am 15. Oktober kam das Schiff schließlich in Dienst und wurde für eine weitere Auslandsreise ausgerüstet. Es verließ die Heimatgewässer am 30. Oktober. Zunächst lief die Ariadne Margate an, um einen schweren Sturm in der Nordsee abzuwettern. Über Funchal ging die Fahrt nach Rio de Janeiro weiter, wo die Korvette am 16. Dezember ankam und bis Anfang Januar blieb. Auf der weiteren Reise nach Süden lief das Schiff Punta Arenas an, um Kohle zu bunkern. Das dortige Depot hatte jedoch keinen Brennstoff vorrätig. Um weiterhin die Maschinen betreiben zu können – die Ariadne ließ sich wie ihre Schwesterschiffe mit reinem Segelantrieb nur sehr schlecht steuern – musste die Besatzung an Land Brennholz schlagen. Anschließend durchquerte die Ariadne die Magellanstraße, besuchte Porto Agosto und lief dann entlang der chilenischen Küste nach Norden, wobei sie weitere Häfen ansteuerte. In Valparaíso traf sie auf die Leipzig und fuhr mit dieser gemeinsam nach Panama-Stadt weiter. Dort kamen beide Schiffe am 9. März 1878 an. Sie bildeten gemeinsam mit der Elisabeth, die sich bereits vor Panama aufhielt, und der im Karibischen Meer kreuzenden Medusa das Zentralamerikanische Geschwader, dessen Kommando Kapitän zur See Wilhelm von Wickede übernahm. Auftrag des Geschwaders war es, die Beilegung der Eisenstuck-Affäre in Nicaragua zu bewerkstelligen. Anlass für die Intervention waren zwei Überfälle auf den kaiserlichen Honorarkonsul Paul Eisenstuck in der Stadt León im Westen Nicaraguas im Jahr 1876. Eisenstuck lebte bereits länger in Mittelamerika und war dort verheiratet. Seine Stieftochter lebte in Scheidung, weshalb die Familie zweimal auf offener Straße angegriffen wurde. Beim ersten Überfall am 23. Oktober 1876 wurden durch den Schwiegersohn drei Schüsse abgegeben, die jedoch nicht trafen. Der zweite Überfall am 29. November 1876 war deutlich brutaler und wurde von Polizeisoldaten ausgeführt, die den Konsul verprügelten und verhafteten. Zwar wurde Eisenstuck wegen seines diplomatischen Status bereits auf dem Weg zum Gericht freigelassen, jedoch verliefen alle strafrechtlichen Ermittlungen gegen die Täter im Sande. Das Strafgericht verwies auf den Weg einer Privatklage und gab dem Vorfall den Rang einer „Familienfehde“, bei der der Schwiegersohn lediglich versuchte, seine Ehefrau zurückzugewinnen. Deutschland verlangte von Nicaragua die Bestrafung der Täter, eine Entschädigungszahlung von 30.000 US$ sowie einen Flaggensalut durch nicaraguanische Soldaten. Nicaragua kam dem nicht nach, wohl weil es kaum diplomatische oder wirtschaftliche Kontakte gab.

Während die Medusa vor San Juan del Norte lag, begaben sich die drei anderen Schiffe nach Corinto, auf dessen Reede sie am 18. März eintrafen. Nachdem die Hafeneinfahrt mit Beibooten auf Minen abgesucht worden war, liefen die Schiffe am Folgetag in den Hafen ein. Der Erste Offizier der Elisabeth, Kapitänleutnant Wilhelm Stubenrauch, begab sich umgehend nach Managua und überbrachte der Regierung das deutsche Ultimatum. Sollte deren Verurteilung nicht binnen zwei Wochen erfolgen, forderte das Auswärtige Amt weitere 8.000 US-Dollar Strafe. Das Ultimatum wurde am 31. März weitgehend angenommen. Von Wickede erhielt die Entschädigung ausgezahlt und in Corintho wurden der deutschen und auch der Flagge Nicaraguas Salut geschossen. Dazu waren 260 nicaraguanische Soldaten und 380 deutsche Matrosen – jeweils 140 von Elisabeth und Leipzig sowie 100 von der Ariadne – ebenso wie alle Kommandanten und Offizier der deutschen Schiffe, nicaraguanische Offiziere und Regierungsvertreter sowie Konsul Moritz Eisenstuck anwesend. Drei Geschütze gaben 21 Salutschüsse für die Reichskriegsflagge ab, die Elisabeth die gleiche Anzahl für die nicaraguanische Flagge. Die geforderte Verurteilung blieb jedoch zunächst aus, weshalb von Wickede die Landungskorps der Schiffe klarmachen ließ. Erst am 6. April wurde ihm bekannt, dass zwischenzeitlich auch diese Forderung erfüllt worden war. Die Affäre war damit beendet. Das Geschwader wurde am 7. April aufgelöst.

Karte von Samoa, ca. 1888, aus Meyers Konversations-Lexikon

Die Ariadne fuhr zunächst nach Panama zurück und trat von dort die Überquerung des Pazifik an. Sie nahm, vorbei an den Galapagosinseln, Kurs auf Marquesas, wo die Korvette Fatu Hiva und Nuku Hiva anlief. Anschließend besuchte sie Papeete. Dort versicherte Korvettenkapitän Bartholomäus von Werner, Kommandant der Ariadne, der örtlichen Verwaltung, dass die deutschen Niederlassungen vor Ort rein wirtschaftlicher Natur waren und keine Annexionspläne bestanden, gleichzeitig aber auch eine Inbesitznahme durch Drittstaaten von deutscher Seite nicht erwünscht war. Die Ariadne erreichte schließlich am 23. Juni 1878 Apia. Im März 1877 hatte der Kommandant der Augusta, Korvettenkapitän Hassenpflug, mit samoanischen Häuptlingen Handelsverträge geschlossen, die zwischenzeitlich aber durch US-amerikanische Staatsbürger beeinflusst einseitig gekündigt worden waren. Stattdessen hatten die Vereinigten Staaten Verträge mit den Samoanern abschließen können, wodurch die ansässigen deutschen Händler und Plantagenbesitzer ihre Marktposition in Gefahr sahen. Von Werner beschlagnahmte daher am 16. und 17. Juli 1878 die Hafenplätze von Falealili und Saluafata auf Upolu für das Deutsche Reich. Die Ariadne verließ Samoa am 16. September in Richtung Sydney, um Kontakt mit der Heimat aufzunehmen. In Sydney kam es auch zur Fahnenflucht einzelner Matrosen.

Das Schiff war am 8. Oktober vor Apia zurück und begann am 20. Oktober eine Fahrt durch die Inselwelt Mikronesiens und Melanesiens. An Bord befand sich auch der deutsche Konsul Weber. Vom 26. bis zum 29. Oktober lag die Korvette vor Nukuʻalofa, vom 30. Oktober bis zum 2. November vor Levuka und Tariani. Weitere Stationen der Reise bildeten Funafuti und Vaitupu, wo von Werner die Gleichberechtigung deutscher Niederlassungen mit denen anderer Staaten vertraglich sichern konnte. Anschließend lief die Ariadne nach Tabiteuea, Abemama und Butaritari. Dabei war es erforderlich, das Seegebiet zu vermessen, da nur ungenaue Seekarten zu Verfügung standen, die berichtigt werden mussten. Auf den Marshallinseln gelang es von Werner am 29. November, mit den Oberhäuptlingen von Jaluit einen Vertrag abzuschließen, der neben einigen Rechten für den deutschen Handel – besonders für die Deutsche Handels- und Plantagengesellschaft, Hernsheim & Co sowie Capelle & Co – die Anlage einer Kohlestation für deutsche Kriegsschiffe gewährleistete. Den Bewohnern der Ralik-Kette gewährte von Werner eine eigene Flagge. Die Ariadne lief Mitte Dezember die Duke-of-York-Inseln Mioko und Makada an. Dort übernahm die Ariadne Proviant und Kohlen. Die gelieferte Menge Brennstoff entsprach jedoch nicht der bestellten, weshalb die Besatzung erneut an Land Brennholz schlagen musste. Es folgte ein kurzer Einsatz der Mannschaft im Norden Neubritanniens, wo sie gegen Eingeborene vorging, die eine Niederlassung von Hernsheim & Co überfallen hatten. Nach einem Besuch von Matupi kehrte die Ariadne zu den Duke-of-York-Inseln zurück und von Werner kaufte am 19. und 20. Dezember auf Mioko und Makada Häfen, die später als Stützpunkte dienen sollten. Die Korvette verließ die Inseln am Folgetag und steuerte zunächst Savo an. Am 16. Januar 1879 kam das Schiff in Apia an, wo tags zuvor auch die Albatross eingetroffen war.

Am 24. Januar 1879 schlossen die samoanischen Häuptlinge einen neuen Vertrag mit dem Deutschen Reich, dem es erlaubt wurde, in Saluafata eine Kohlenstation für deutsche Schiffe zu errichten. Ebenso sicherten die Samoaner den deutschen Händlern dieselben Rechte zu wie den Briten und US-Amerikanern. Im Gegenzug wurden die ein halbes Jahr zuvor beschlagnahmten Häfen Saluafata und Falealili wieder freigegeben. Einen Tag später verließ die Ariadne Apia mit dem Ziel Auckland, um von dort den Vertragsabschluss nach Berlin zu melden. Die Rückreise nach Apia führte über Nukuʻalofa, wo König George Tupou I. im Namen Kaiser Wilhelms ein Orden verliehen wurde. Am 19. Mai kam die Bismarck als Ablösung für die Ariadne in Apia an. Die Ariadne trat daher am 28. Mai gemäß dem am 2. Februar in Auckland Marschbefehl die Heimreise an. Sie lief über die Neuen Hebriden, durch die Torres-Straße und die Arafurasee nach Batavia und erreichte auf dem Weg durch den Sueskanal am 30. September letztlich Wilhelmshaven. Dort endete die knapp zweijährige Auslandsreise, auf der 52.850 sm zurückgelegt worden waren. Die Ariadne hatte 401 Tage in See gestanden sowie 296 Tage in Häfen verbracht. In Wilhelmshaven wurde das Schiff am 12 Oktober 1879 außer Dienst gestellt.

Dritte Auslandsreise 1880–1881

Die Kaiserliche Werft Wilhelmshaven nahm während des Winters 1879/1880 eine Grundüberholung der Ariadne vor. So konnte sie bereits am 1. April 1880 wieder aktiviert werden und am 14 April zum dritten Überseeeinsatz auslaufen. Das Schiff sollte die Hansa vor Chile ablösen. Am 6. Juni erreichte die Ariadne Montevideo als Zwischenstation und lief von dort nach Buenos Aires weiter, wo sie vom 14. Juni bis zum 7. Juli auf der Reede blieb. Anschließend lief das Schiff durch die Magellanstraße nach Coronel, das sie am 11. August erreichte. Die Ariadne hatte hauptsächlich den Verlauf des Salpeterkrieges zu beobachten und lief dazu verschiedene Häfen Chiles und Perus an. So war die Korvette auch bei der Landung chilenischer Truppen bei Pisco und der Beschießung Callaos anwesend. In Ancón fanden im Januar 1881 64 Deutsche an Bord Schutz. Vom 16. bis zum 20. Januar waren zudem Besatzungsmitglieder der Ariadne an einem internationalen Einsatz in Lima beteiligt, bei dem die dort lebenden Europäer vor Übergriffen geschützt werden sollten. Die Ariadne wurde am 14. Juli von der Moltke abgelöst. Sie trat zwei Tage später von Valparaíso aus die Heimreise an, auf der sie einen in Frankfurt am Main wegen Betrugs gesuchten und flüchtigen Bankier nach Deutschland brachte. Das Schiff erreichte am 7. Oktober Wilhelmshaven, lief anschließend nach Danzig weiter und wurde dort am 31. Oktober außer Dienst gestellt.

Dienst als Schulschiff 1884

Im Jahr 1882 befand sich die Ariadne zu einer weiteren Grundüberholung an der Werft und blieb im Folgejahr ohne Verwendung. Am 15. Juli 1884 kam das Schiff wieder in Dienst. Es fungierte als Schulschiff für Schiffsheizer und Maschinisten sowie für Vierjährig-Freiwillige. Ab Mitte August kam die Ariadne zudem gemeinsam mit der Sophie, der Mars sowie einer Torpedoboots-Flottille während der Herbstmanöver zum Einsatz. Das Kommando über den kleinen Verband hatte Kommodore Alfred Stenzel inne. Seine Aufgabe während der Manöver war die Verteidigung Wilhelmshavens gegen simulierte Angriffe der Übungsflotte.

Vierte Auslandsreise 1884–1885

Am 27. September 1884 führte eine Kabinettsorder zur Aufstellung eines Westafrikanischen Kreuzergeschwaders unter Konteradmiral Eduard Knorr. Das Geschwader bestand aus der Bismarck, die Knorr als Flaggschiff diente, der Gneisenau, den Kreuzerkorvetten Sophie und Olga, dem vom Norddeutschen Lloyd gecharterten Handelsschiff Adler als Tender sowie der Ariadne. Die Schiffe verließen Wilhelmshaven am 30. Oktober 1884. Beim Aufenthalt vor São Vicente im November entließ Knorr die Ariadne aus dem Verband. Die Korvette lief gemeinsam mit der Adler Monrovia an. Nachdem dort offene Finanzfragen mit der liberianischen Regierung geklärt waren, begab sich die Ariadne zur Küste Guineas. Der deutsche Kaufmann Friedrich Colin hatte Verträge mit örtlichen Häuptlingen im Gebiet von Kapitaï und Koba geschlossen und den offiziellen Schutz des Deutschen Reichs erbeten.

Karte deutscher Besitzungen in Afrika von 1885, Kapitaï und Koba sind als „Dubrica“ genannt

Korvettenkapitän Chüden, Kommandant der Ariadne entsprach diesem Wunsch durch Flaggenhissungen vom 2. bis 5. Januar 1885, obwohl der als Reichskommissar für Deutsch-Westafrika eingesetzte Gustav Nachtigal die Gebiete als französisches Hoheitsgebiet ansah. Bereits Ende des Jahres einigten sich Deutschland und Frankreich auf einen Austausch mit Gebieten in Togo. Die Ariadne steuerte in der Folge Freetown an und lag vom 15. Januar bis zum 1. März vor Porto Grande. Anfang März trat sie die Heimreise an. Sie erreichte Wilhelmshaven am 30. März 1885.

Dienst als Schulschiff 1885–1890

Die Korvette blieb im Dienst und nahm ihre Tätigkeit als Schulschiff wieder auf. In den folgenden Jahren wurden auf ihr Schiffsjungen ausgebildet. Ab dem Jahr 1888 wurde sie auch offiziell als Schulschiff geführt. Im Sommer 1885 unternahm die Ariadne Fahrten in der Ostsee und nahm an Manövern des Übungsgeschwaders teil. Am 29. September lief die Korvette in Wilhelmshaven ein und trat zum von Kommodore Stenzel auf der Stein befehligten Schulgeschwader. Mit diesem brach die Ariadne am 10. Oktober 1885 zu einer Ausbildungsreise in die Karibik auf, während der verschiedene Häfen besucht wurden. Die Fahrt endete am 27. März 1886 in Wilhelmshaven. Im Sommer 1886 war das Schiff wieder in der Ostsee unterwegs und nahm an den Herbstmanövern teil. Es wurde am 14. Oktober in Kiel außer Dienst gestellt.

Am 1. April 1887 kam die Ariadne wieder in Dienst. Sie unternahm kurze Ausbildungsfahrten in der Ostsee und war Anfang Juni bei der Grundsteinlegung des Kaiser-Wilhelm-Kanals anwesend. Am 12 Juni begann ihre zweite Ausbildungsreise in die Karibik. Dabei besuchte sie auch mehrere Häfen in den Vereinigten Staaten. Nach mehr als einem Jahr, am 25 August 1888, traf das Schiff wieder in Wilhelmshaven ein. Kurz darauf nahm es an den Herbstmanövern im Verband mit der König Wilhelm und den Panzerkanonenbooten Mücke, Camaeleon, Viper und Salamander teil. Der unter dem Befehl von Konteradmiral Max von der Goltz stehende Verband hatte die Verteidigung Wilhelmshavens zu simulieren. Nach dem Ende der Manöver wurde die Ariadne am 29. September 1888 für den Winter wieder außer Dienst gestellt.

Am 16. April 1889 begann die letzte Einsatzzeit der Korvette. Sie begab sich erneut auf eine etwa einjährige Ausbildungsreise in karibische Gewässer. Nach deren Abschluss war die Ariadne an einer Flottenparade sowie an Manövern beteiligt, die beim Besuch eines Geschwaders der Österreichischen Marine vor Kiel abgehalten wurden. Mit ihrer Außerdienststellung am 30. September 1890 endete für die Ariadne ihre Dienstzeit.

Verbleib

Die Korvette wurde am 14. April 1891 aus der Liste der Kriegsschiffe gestrichen. Die Marine verkaufte das Schiff am 6. Oktober 1891 nach Hamburg, wo es abgewrackt wurde.

SMS Luise (1872)

Die Kaiserliche Werft Danzig legte im Juni 1871 den Kiel für eine neue Korvette. Der Neubau lief am 16. Dezember 1872 ohne besondere Feierlichkeiten vom Stapel und erhielt den Namen Luise nach der Großherzogin von Baden. Der Name war bereits einige Zeit vorher veröffentlicht worden. Der weitere Ausbau der Korvette zog sich bis Mitte des Jahres 1874 hin. Das Schiff war vor allem für den Einsatz in Ostasien vorgesehen und erhielt entsprechend eine für damalige Verhältnisse großzügige Raumgestaltung.

Einsatz