Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: epubli

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

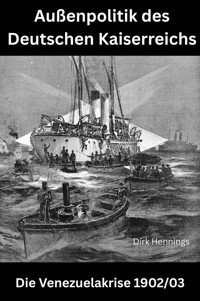

DER SEEKRIEG IM 1. UND 2. WELTKRIEG Deutsche Blockadebrecher gegen die Royal Navy Während des Ersten Weltkriegs wurden die Mittelmächte, vor allem Deutschland, von den Entente-Mächten blockiert. Insbesondere die Nordseeblockade machte es für Überwasserschiffe fast unmöglich, Deutschland in Richtung der damals neutralen Vereinigten Staaten und anderer Orte zu verlassen. Trotzdem versuchte Deutschland mit Hilfe von Fracht-U-Booten die damals noch neutralen Vereinigten Staaten zu erreichen. Aber auch Handelsschiffe, die vom Kriegsausbruch überrascht wurden, versuchten in beiden Weltkriegen die Blockade zu durchbrechen und zurück in die Heimat zu gelangen. Auch bei Ausbruch des 2. Weltkrieges verhängte die Royal Navy eine Seeblockade gegen Deutschland. Der Fall Frankreichs verschaffte den deutschen Besatzungstruppen jedoch Zugang zur französischen Atlantikküste, und zwischen 1940 und 1942 gelang es zahlreichen Blockadebrechern, kriegswichtige Güter - vor allem Rohgummi - über den Hafen von Bordeaux zu transportieren; ein Handel, der mit dem Kriegseintritt Japans im Dezember 1941 zunahm. Dieses Buch erzählt die Geschichte dieser Blockadebrecher. Viele zeitgenössische Bilder ergänzen dieses Werk. Umfang: 165 Seiten

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 135

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Der Seekrieg im 1. und 2. Weltkrieg

Deutsche Blockadebrecher

gegen die Royal Navy

IMPRESSUM

Jürgen Prommersberger

Händelstr 17

93128 Regenstauf

Vorgeschichte

Als Blockadebrecher bezeichnet man Schiffe, denen es während eines Krieges gelingt, eine Seeblockade zu durchbrechen, um den Zielhafen bzw. die hohe See zu erreichen. Viele Blockadebrecher waren bewaffnet, um auch den Handelsverkehr der Gegner zu stören (Handelsstörer).

Die Deutschen Blockadebrecher der beiden Weltkriege waren jedoch nicht die ersten Schiffe, die sich als Blockadebrecher betätigten. Die Vitalienbrüder, unter ihnen auch der berühmte Pirat und Freibeuter Klaus Störtebeker, begannen bereits um das Jahr 1390 ihre Laufbahn auf Blockadebrechern bei der Belagerung von Stockholm. Seeblockaden und Versuche, diese zu durchbrechen, gab es auch in größerem Maßstab, so zum Beispiel die französische Kontinentalsperre zur Zeit der Napoleonischen Kriege oder die Seeblockade der Konföderation während des Amerikanischen Bürgerkrieges.

Der konföderierte Blockadebrecher SS Banshee (1862)

Blockadebrecher 1914 - 1918

Im Ersten Weltkrieg errichtete Großbritannien eine umfängliche Seeblockade in der Nordsee. Dennoch konnte die Blockade durch deutsche U-Boote und vereinzelt auch durch Überwasserschiffe, vor allem Hilfskreuzer und Hilfsschiffe, durchbrochen werden.Durch diese gleich nach Kriegsbeginn errichtete Handelsblockade wurde das Deutsche Reich von einem Tag auf den anderen von seinen überseeischen Handelspartnern abgeschnitten. Deutschland verfügte zwar zu diesem Zeitpunkt über eine der größten Handelsflotten der Welt, aber diese wurde nun auf einen Schlag nutzlos, da die kaiserliche Hochseeflotte trotz ihrer Größe nicht in der Lage war, es mit der Royal Navy aufzunehmen und die deutschen Handelswege zu schützen. Zudem errichteten die Briten diese Seeblockade nicht unmittelbar vor den deutschen Nordseehäfen, sondern weit draußen auf hoher See. Dies hatte den Vorteil, dass deutsche Angriffe auf die Blockadestreitkräfte weit entfernt von den eigenen Stützpunkten erfolgen mussten, während die Briten von ihren Stützpunkten an der Ostküste und den Orkney Inseln operieren konnten.

Für die Deutschen wurde somit relativ schnell klar, dass die Verwendung von herkömmlichen Handelsschiffen kaum mehr erfolgversprechend war. Im Folgenden sollen nun einige deutsche Blockadebrecher aus der Zeit des 1. Weltkriegs näher vorgestellt werden.

Rubens (14. April 1915 versenkt)

Die Rubens war ein Blockadebrecher der Kaiserlichen Marine, der im April 1915 eine Versorgungsladung für die Schutztruppe von Oberst Paul von Lettow-Vorbeck und den Kreuzer Königsberg unter Fregattenkapitän Max Looff durch die britische Blockade von Deutsch-Ostafrika transportierte.

Rubens Blockadebrecher A

Indienststellung: 1906

Indienststellung als Hilfsschiff: 1915

Besatzung: 37 Mann (als Hilfsschiff)

Rauminhalt: 3587 BRT

Länge: 109 m

Breite: 15 m

Tiefgang: 6,50 m

Geschwindigkeit: 11,5 kn

Bereits im Herbst 1914 war vom deutschen Admiralstab beabsichtigt gewesen, ein Hilfsschiff für die Unterstützung des Ostasiengeschwaders von Graf Maximilian von Spee nach Südamerika zu entsenden. Als Kommandant war der Oberleutnant zur See der Reserve Carl Christiansen vorgesehen, von Beruf Offizier der Handelsmarine beim Norddeutschen Lloyd in Bremen. Kurz vor dem Auslaufen des Hilfsschiffs, dessen Name nicht überliefert ist, wurde jedoch der Untergang des Geschwaders in dem Seegefecht bei den Falklandinseln am 8. Dezember 1914 bekannt, so dass das Unternehmen abgebrochen wurde. Daraufhin beschloss Kapitän zur See Kurt Graßhoff vom Admiralstab, den Dampfer mit einem neuen Auftrag nach Deutsch-Ostafrika zu senden. Ziel war die Versorgung der Schutztruppe von Paul von Lettow-Vorbeck sowie des Kleinen Kreuzers SMS Königsberg, der im Rufiji-Delta von britischen Seestreitkräften blockiert wurde. Da jedoch Mitte Dezember 1914 keinerlei Verbindung zur Kolonie bestand, wurde das Unternehmen auf unbestimmte Zeit verschoben. Ende Januar 1915 wurde Christiansen zum Admiralstab nach Berlin beordert.

Fahrt des Hilfsschiffs Rubens (Sperrbrecher A) von Wilhelmshaven nach Mansabucht in Deutsch-Ostafrika (Februar 1915 - April 1915).

Urheber Chrischerf

Dort erhielt er den Befehl, in Wilhelmshaven den Dampfer Rubens zu übernehmen; ein britischer Frachter, der bei Ausbruch des Ersten Weltkriegs im August 1914 in Hamburg beschlagnahmt worden war. Die Rubens wurde auf der Kaiserlichen Werft Wilhelmshaven aus Geheimhaltungs-gründen angeblich zu einem Sperrbrecher als Ersatz für ein kürzlich untergegangenes Fahrzeug umgebaut. Nach der Beendigung des Umbaus wurde die Rubens aus Tarnungsgründen in verschiedenen Häfen beladen. Die Schiffspapiere wurden in Dänisch ausgestellt. Die Besatzung stammte aus den dänischsprachigen Gebieten Schleswig-Holsteins und auch Christiansen selbst sprach fließend Dänisch. Die Ladung für die Königsberg bestand aus 1600–2000 t Kohle, 1000 Granaten Kaliber 10,5 cm, 500 Schuss Kaliber 8,8 cm, 3000 Schuss Kaliber 6 cm, 700–1000 t Wasser und 50 t Maschinenöl. Außerdem zählten zur Fracht zwei 6-cm-Bootskanonen in Landungslafetten mit Munition, 1500 Mauser-Gewehre Modell 98 für die Schutztruppe sowie vier 8-mm-Maxim-Maschinengewehre und mehrere Millionen 8-mm-Patronen. 3000 Schuss Munition waren für die 3,7-cm-Revolverkanonen des Vermessungsschiffs Möwe bestimmt, das selbstversenkt auf dem Grunde des Hafens von Daressalam lag. Hinzu kamen Uniformen, Schuhe, Zelte, Feldtelefone, Funktechnik, Sanitätsartikel, Medikamente, Proviant und 1 t des Explosivstoffs Trinitroanisol. Zur Tarnung wurde die Ladung mit Grubenholz abgedeckt, außerdem erhielt der Dampfer eine Decksladung Holz. Verdeckt wurde eine Funktelegraphieanlage installiert.

Die Rubens verließ Wilhelmshaven am 18. Februar 1915. Die Wetterbedingungen für einen geplanten Durchbruch durch die britische Nordseeblockade waren, jahreszeitlich bedingt, günstig. Nach dem Durchqueren der deutschen Minensperren erhielt die Rubens noch in der Nacht zum 19. Februar eine Maske als dänischer Frachtdampfer Kronborg, von dem bekannt war, dass er in Kopenhagen im Dock lag. Die Kronborg war normalerweise als Holztransporter tätig. Ursprünglich war geplant, die britische Blockadelinie im Nordatlantik zwischen den Färöer-Inseln und Island zu durchbrechen. Doch durch einen schweren Sturm wurde ein Teil der Decksladung beschädigt, so dass sich Christiansen entschloss, dieses Vorhaben aufzugeben. Daher durchstieß die Rubens die Blockade zwischen den Shetland-Inseln und den Faröern, getarnt durch Schnee- und Hagelschauer. Am 6. März 1915 befand sich die Rubens auf der Höhe der Kapverdischen Inseln. Hier erhielt sie eine neue Tarnung, deren genaue Beschaffenheit unbekannt ist. Ziel des British-India-Liners, der nun vorgetäuscht wurde, war angeblich Mombasa. Diese erneute Tarnung war notwendig, da weiterhin mit britischen Patrouillen gerechnet werden musste, vor allem in der Nähe von Kapstadt. Nach der Umrundung des Kaps der Guten Hoffnung am 22. März 1915 dampfte die Rubens durch die Straße von Mosambik weiter nach Norden. Bis zum 1. April 1915 war es noch nicht gelungen, Funkkontakt zur Königsberg aufzunehmen. Geplant war, den Hafen von Lindi anzulaufen und die Ladung dort zu löschen. Erst in der Nacht zum 4. April 1915 gelang etwa 150 Seemeilen südöstlich der Komoren die Kontaktaufnahme mit der Königsberg. Doch weder der Besatzung des Kleinen Kreuzers noch der Rubens war bekannt, dass der Abhördienst des britischen Marinegeheimdienstes, intern Room 40 genannt, seit Anfang Dezember 1914 in der Lage war, den größten Teil des deutschen Funkverkehrs zu entschlüsseln. Die britische Seite war über die Ankunft des Hilfsschiffs in Ostafrika spätestens zu diesem Zeitpunkt informiert. Da eine Kohlenübergabe von Rubens an die Königsberg aufgrund der Blockadesituation vor dem Rufiji-Delta ausgeschlossen war, dampfte das Hilfsschiff nordwärts zu einem Eiland der Aldabra-Gruppe, um weitere Nachrichten des Kreuzers abzuwarten. Schließlich erhielt die Rubens einen Funkspruch der Königsberg mit der Weisung, am 14. April 1915 bei Tagesanbruch den Hafen von Tanga anzulaufen. Nur einen Tag nachdem die Rubens Aldabra verlassen hatte wurde die Stelle auch schon von dem britischen Hilfskreuzer Kinfauns Castle inspiziert.

HMS Hyacinth

Aufgrund der entschlüsselten Funksprüche hatte die Royal Navy vor Tanga eine Abfangposition eingerichtet, zu der das Hilfsschiff Duplex und der Geschützte Kreuzer HMS Hyacinth gehörten. Noch vor der Anfahrt von Tanga erhielt die Rubens eine neue Tarnung, diesmal als Dampfer der British India Steam Navigation Company. Auch dieser neue Tarnname ist unbekannt. Als die Rubens in der Morgendämmerung bereits den Leuchtturm von Ulenge sowie das Lotsenboot sichtete, dessen Lotse den Dampfer sicher nach Tanga einbringen sollte, entdeckte Christiansen die Hyacinth, die sich von hinten kommend in voller Fahrt der Rubens näherte.

14. April 1915: Kreuzer Hyacinth der Royal Navy triff auf das deutsche Hilfsschiff Rubens an der Küste Deutsch-Ostafrikas. Rubens entkommt in die Mansabucht.

Urheber: Chrischerf

Bereits auf dem Weg in die Bucht geriet die Rubens unter schweres Geschützfeuer der Hyacinth. In Unkenntnis der Tatsache, dass die Hyacinth aufgrund eines Maschinenschadens keine Höchstfahrt laufen konnte, entschied sich Christiansen dafür, die Einfahrt in den Hafen von Tanga abzubrechen. Es gelang ihm stattdessen, in die nähere Mansabucht einzulaufen, denn die Hyacinth drehte unerwartet nach Norden ab. Da das Schiff durch den Beschuss in Brand geriet und die Gefahr der Explosion bestand, wurde es von der Besatzung geräumt. Durch die Öffnung der Bodenventile wurde die Rubens auf Grund gesetzt. Um auf der Hyacinth den Eindruck zu erwecken, dass der Dampfer zerstört war, wurden zusätzliche Brände an Bord entfacht.

Die Besatzungsmitglieder der Rubens erreichten trotz des Beschusses die nahegelegene Küste. Der Befehlshaber der Blockadekräfte der Royal Navy vor der ostafrikanischen Küste, Rear-Admiral King-Hall, auf der Hyacinth wollte dringend Gefangene machen, um sie zu den Hintergründen der Versorgungsfahrt zu befragen. Eine Landungstruppe der Hyacinth wurde aber von einer deutschen Schutztruppeneinheit zurückgeschlagen. Daraufhin stellten die Briten die Kämpfe ein und zogen sich zurück, da sie den Dampfer für vernichtet hielten.

Tatsächlich aber gelang es der Besatzung der Rubens und Angehörigen der Schutztruppe in den nächsten fünf Wochen, den Dampfer abzubergen und die gerettete Ladung für die Verwendung in der Schutztruppe zu sichern. Eine entscheidende Rolle spielten dabei Taucher der Königsberg, die unter schwierigsten Bedingungen im Inneren des Wracks operierten. Etwa 3 Millionen Schuss Munition konnten so geborgen werden, die allerdings aufgrund der Nässe zunächst nicht verwendbar waren. Erst nachdem sie in Handarbeit auseinandergenommen, getrocknet und wieder zusammengesetzt waren, konnten sie den Munitionsbestand der Schutztruppe ergänzen. Jedoch gab es eine vergleichsweise hohe Quote an Versagern, so dass ein Teil nur zu Schulungs- und Jagdzwecken eingesetzt wurde.

SS Libau (22. April 1916 selbst versenkt)

Die Libau wurde als Castro in England gebaut. Sie wurde zu Beginn des Ersten Weltkriegs im Nord-Ostsee-Kanal von Deutschland erbeutet und in Libau umbenannt. Getarnt als norwegisches Schiff Aud war sie ein Blockadebrecher der Kaiserlichen Marine, der im April 1916 unter Leutnant zur See der Reserve Karl Spindler an die Westküste von Irland entsandt wurde, um eine Waffen- und Sprengstoffladung für die Teilnehmer des irischen Osteraufstands zu liefern.

Das Unternehmen wurde vom Nachrichtendienst des Admiralstabs, dem deutschen Marinenachrichtendienst, durchgeführt. Aufgrund von Kommunikationsdefiziten wurde die Libau in Fenit Harbour in der Tralee-Bucht von den Rebellen nicht aufgenommen. Auf der Flucht vor Wachfahrzeugen der Royal Navy wurde die Libau vor Queenstown am 22. April 1916 von ihrer Besatzung selbstversenkt. Die Besatzung geriet in britische Kriegsgefangenschaft. Zusammen mit den Dampfern Rubens, Marie und Equity war die Libau eines von vier Hilfsschiffen, die im Ersten Weltkrieg vom Nachrichtendienst des Admiralstabs zu geheimen Waffentransporten ins Ausland benutzt wurden.

Planungen / Einsatz als Blockadebrecher

Am 8. November 1915 erfolgte durch den Großen Generalstab eine Anfrage beim Admiralstab, ob die Marine in der Lage sei, einen größeren Waffentransport über See nach Irland durchzuführen. Auslöser für die Anfrage war der Bericht eines deutschen Geheimagenten in New York, der Kontakte zur dortigen irischen Untergrundbewegung um John Devoy (1842–1928) besaß, der seit Jahrzehnten mit Irischen Republikanischen Bruderschaft in Irland den bewaffneten Aufstand plante. Der Generalstab war ein unbedingter Befürworter einer irischen Revolution. Er spekulierte darauf, dass ein Aufstand die britische Seite zu massiven Truppenentsendungen auf die Insel zwingen würde, und versprach sich davon eine Entlastung der deutschen Westfront. Die Marine stand dem Unternehmen von Anfang an skeptisch gegenüber. Gegen eine derartige Operation sprachen sowohl gravierende logistische Schwierigkeiten als auch Bedenken wegen eines möglichen Verrats von irischer Seite. Der Einsatz von U-Booten kam aufgrund ihrer mangelnden Ladekapazität nicht in Frage. Außerdem waren die Boote aufgrund des laufenden U-Boot-Kriegs praktisch unentbehrlich und durften nach Ansicht der Marine nicht für fragwürdige Geheimdienstoperationen aufs Spiel gesetzt werden.

Das Kommando der Hochseeflotte in Wilhelmshaven erstellte daraufhin Ende 1915 eine Expertise. Danach sollten drei bei Kriegsausbruch in Deutschland beschlagnahmte britische Fischdampfer, die in Geestemünde lagen, für den Transport benutzt werden. Als Besatzung wurden britische Kriegsgefangene irischer Herkunft vorgeschlagen, die sich für das Unternehmen eventuell zur Verfügung stellen würden, um den Aufstand zu unterstützen. Dieser Plan hatte den Vorzug, dass die Schiffe samt Besatzungen in Irland verbleiben konnten und sich damit ein erneuter Durchbruch durch die britische Nordseeblockade vermeiden ließ. Doch bei der Begutachtung der Trawler in Geestemünde stellte sich heraus, dass diese lediglich gut 6000 der vorgesehenen 20.000 Gewehre transportieren konnten. Doch erst Ende Februar/Anfang März 1916 erhielt der Admiralstab sichere Informationen, dass zu Ostern tatsächlich ein größerer irischer Aufstand stattfinden sollte. Gleichzeitig meldete sich beim Admiralstab der in Deutschland residierende irische Exilpolitiker Sir Roger Casement und bot sich an, einen eventuellen Waffentransport auf einem U-Boot zu begleiten. Um den 13. März 1916 herum stand definitiv fest, dass der Aufstand durchgeführt werden sollte. Casement plante allerdings, die Führer des Aufstands in Dublin zum Abbruch des Unternehmens zu bewegen, da er eine bewaffnete Rebellion aufgrund der Rahmenbedingungen für völlig aussichtslos hielt.

Am 17. März 1916 fand beim Admiralstab in Berlin die zentrale Sitzung zur Durchführung des Unternehmens mit den wichtigsten Vertretern von Admiralstab, dem Kommando der Hochseeflotte, dem Reichsmarineamt und der Marinestation der Nordsee statt. Der Nachrichtendienst des Admiralstabs war durch Kapitänleutnant der Reserve der Seewehr Egon Kirchheim vertreten; er war für die operative Durchführung des Unternehmens verantwortlich. Kirchheim teilte den Konferenzteilnehmern mit, dass die Verwendung von Fischdampfern ausgeschlossen sei. Stattdessen wurde ein kleiner Dampfer vorgesehen, der aus Tarnungsgründen britischer Herkunft sein sollte. Die Beschaffung eines derartigen Fahrzeugs war kein Problem, da bei Kriegsausbruch zahlreiche britische Handelsschiffe in deutschen Gewässern beschlagnahmt worden waren. Unmittelbar darauf wurde die in Hamburg aufliegende britische Castro für das Unternehmen übernommen und in Wilhelmshaven umgehend in Stand gesetzt. Anschließend wurde das Schiff durch den Kaiser-Wilhelm-Kanal in die Ostsee verlegt. Die gesamte Besatzung des nun in Libau umbenannten Dampfers bestand aus Reservisten und Angehörigen der Seewehr. Der Kommandant, Leutnant zur See der Reserve Karl Spindler, war ein erfahrener Navigator und Offizier der Handelsmarine. Der Name Libau selbst war ein Ablenkungsmanöver sowohl gegenüber Marineangehörigen als auch mutmaßlichen Spionen; angeblich war der Dampfer für Transportaufgaben für eine deutsche Firma im besetzten Libau, damals Kurland, heute Lettland, vorgesehen.

Die Fahrt der Libau

Modell der Libau, getarnt als Aud, und Foto der Castro, im Museum in Cork

Urheber: Bjørn Christian Tørrissen

Am 9. April 1916 lief die Libau aus Warnemünde nach Fenit Harbour aus (heute Teil der Stadt Tralee im Südwesten von Irland). Die Ladung bestand aus 20.000 russischen Beutegewehren vom Typ Mosin-Nagant sowie zehn russischen Maschinengewehren vom Typ Maxim samt Munition und offenbar auch 400 kg Sprengstoff für Sabotagezwecke. Die Gewehre waren entgegen späteren britischen Propagandameldungen praktisch fabrikneu und stammten aus Arsenalen in Russisch-Polen, die beim deutschen Vormarsch an der Ostfront erbeutet worden waren. Die Libau selbst war als Hilfsschiff unbewaffnet und verfügte auch über keine Funktelegraphie, was bei Handelsdampfern ihrer geringen Größe aber seinerzeit üblich war. Eine Funkanlage war aber auch nicht notwendig, da es sich um ein reines Transportunternehmen handelte und die Aufständischen ohnehin nicht über Funkanlagen verfügten. Der Dampfer sollte in der Tralee-Bucht mit U 19 zusammentreffen, die Casement und zwei Begleiter transportierte.

Doch für den Waffentransport war das Zusammentreffen mit dem U-Boot ohne Relevanz. Als Zeitfenster für die Waffenübergabe war der 20. bis 23. April 1916 vorgesehen. Unklar war jedoch, wie der Dampfer, ohne britischen Bewachern aufzufallen, bis zu drei Tage vor der Küste kreuzen sollte. Ungeklärt war auch, wie die Ladung gelöscht werden sollte, denn technisch war dies nur an der Pier von Fenit Harbour möglich. Dies setzte aber voraus, dass sich der Hafen bei der Landung bereits in der Hand der Aufständischen befand. Nach dem Auslaufen aus Warnemünde wurde die Libau als norwegischer Dampfer Aud getarnt und an Backbord und Steuerbord die norwegische Flagge und der Schiffsname gemalt. Die echte Aud, 1907 in Bergen vom Stapel gelaufen, war mit 1.102 t Größe etwas kleiner als die Libau, sah ihr aber äußerlich recht ähnlich. Zur Abdeckung der Tarnung verfügte Spindler über gefälschte Schiffspapiere und die gesamte Besatzung über norwegische Legenden. Die Aud selbst war der Legende nach auf dem Weg nach Genua. Die elftägige Fahrt der Libau führte zuerst dicht entlang der norwegischen Küste nach Norden, um die britische Blockadelinie zu durchbrechen. Auf der Höhe von Island drehte sie nach Süden ab und brach auf dem halben Weg zwischen Island und den Färöer-Inseln in den Nordatlantik durch, passierte Rockall und nahm Kurs auf die irische Westküste. Auf der Reise begegnete sie mehreren britischen Hilfskreuzern, doch schöpften diese keinen Verdacht. Allerdings wurde dieser Seeweg stark von Schiffen von und nach den neutralen Staaten Norwegen, Dänemark und Schweden frequentiert; außerdem herrschte während der Reise der Libau meist stürmisches Wetter, so dass die Wachfahrzeuge in ihrer Kontrolltätigkeit stark behindert waren.

Ungefähre Route der Libau im März und April 1916 (nach Spindler, Das geheimnisvolle Schiff)

Urheber: Chrischerf