Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: epubli

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

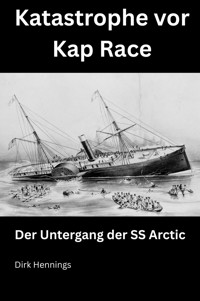

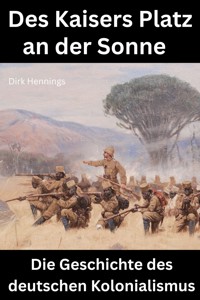

DES KAISERS PLATZ AN DER SONNE: DIE GESCHICHTE DES DEUTSCHEN KOLONIALISMUS Das deutsche Kolonialreich bestand aus den überseeischen Kolonien, Dependenzen und Territorien des Deutschen Reiches. Der Kanzler dieser Zeit war Otto von Bismarck, der das Reich 1871 vereinigte. In den vorangegangenen Jahrhunderten hatte es kurzlebige Kolonisierungsversuche einzelner deutscher Staaten gegeben, aber Bismarck widerstand dem Druck, ein Kolonialreich zu errichten, bis zum "Scramble for Africa" im Jahr 1884. Durch die Inanspruchnahme eines Großteils der noch nicht kolonisierten Gebiete Afrikas errichtete Deutschland das drittgrößte Kolonialreich nach Großbritannien und Frankreich, das Teile Afrikas und Ozeaniens umfasste. Zu Beginn des Ersten Weltkriegs 1914 verlor Deutschland die Kontrolle über den größten Teil seines Kolonialreichs, aber einige deutsche Truppen hielten sich in Deutsch-Ostafrika bis zum Ende des Krieges. Nach der deutschen Niederlage im Ersten Weltkrieg wurde das deutsche Kolonialreich im Rahmen des Versailler Vertrags zwischen den Alliierten und der deutschen Weimarer Republik offiziell beschlagnahmt. Jede Kolonie wurde ein Völkerbundmandat unter der Verwaltung, wenn auch nicht unter der Souveränität, einer der alliierten Mächte. Bis 1943 wurde in Deutschland immer wieder über die Wiedererlangung der Kolonien gesprochen, doch wurde dies nie zu einem offiziellen Ziel der deutschen Regierung. Dieses Buch erzählt die Geschichte des deutschen Kolonialismus. Es wird ergänzt durch umfangreiches historisches Bildmaterial. Umfang 298 Seiten

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 243

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Des Kaisers Platz an der Sonne

Die Geschichte des deutschen Kolonialismus

IMPRESSUM:

Dirk Hennings

c/o IP-Management #4887

Ludwig-Erhard-Str. 1820459 Hamburg

Dieses Buch beschreibt die deutschen Bemühungen zur Errichtung eines Kolonialreichs. Das geht in kleinem Maßstab sogar zurück bis ins 16. Jahrhundert und der erste ernsthafte Versuch wurde dann am Ende des 17. Jahrhunderts vom Kurfürstentum Brandenburg-Preußen an der afrikanischen Westküste unternommen. Mit der Gründung des Deutschen Kaiserreichs begann dann aber nicht automatisch eine Phase der intensiven Kolonialpolitik. Ganz im Gegenteil. Der damalige Reichskanzler Otto von Bismarck wollte sich lieber auf Mitteleuropa konzentrieren und Konflikte mit den anderen großen Kolonialmächten England und Frankreich vermeiden.

In diesem Buch wird zum einen die politische Entwicklung in Deutschland selbst beschrieben, aber auch die weniger bekannten Kolonialisierungsversuche einzelner Kaufleute und Interessensgruppen und zwar unabhängig davon, ob daraus spätere Kolonien (oder Schutzgebiete) wurden oder nicht. Die Geschichte der großen deutschen Kolonien, wie sie im Jahr 1914 bestanden, ist daher nicht ausschließlich Gegenstand dieses Werkes.

Einen weiteren Teil nehmen die wirtschaftlichen und infrastrukturellen Aspekte der Kolonisierung ein. Auch die Zeit nach dem Ende des ersten Weltkriegs und die Bemühungen um die Rückgabe der Kolonien in der Weimarer Republik und der NS Zeit wird in diesem Werk behandelt.

Teil 1:

Kolonien deutscher Länder vor 1871

In diesem Abschnitt soll die Rede sein von Kolonien von deutschsprachigen Ländern, die vor der Gründung des Deutschen Kaiserreichs 1871 projektiert oder angelegt wurden. Während andere europäische Mächte bereits ab dem 15. und 16. Jahrhundert begannen, Kolonien in Übersee zu gewinnen, traten die deutschen Länder in der Frühen Neuzeit aus verschiedenen Gründen kaum als Kolonialmacht in Erscheinung. Von den Ländern des 1806 aufgelösten Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation (Altes Reich) haben zwar die 1602 gegründete Niederländische Ostindien-Kompanie und die 1621 gegründete Niederländische Westindien-Kompanie große koloniale Besitzungen erworben, aber mit dem Ausscheiden der Niederlande aus dem Reich im Jahre 1648 gehörten sie nicht mehr zum Verband des Alten Reiches. Eine größere Ausnahme nach 1648 bildete Brandenburg-Preußen, dessen Staatsoberhaupt, der Große Kurfürst, eng mit den Niederlanden verflochten war und ebenso wie die Holländer am Seehandel Gewinn erzielen wollte. Er erwarb ab 1680 überseeischen Kolonialbesitz und hatte Anteil am kolonialen Sklavenhandel. Alle diese Kolonien wurden aber bald wieder aufgegeben. Eine Kontinuität zu den deutschen Kolonien, die ab 1884 gegründet wurden, besteht nicht.

Eine besondere Betätigung deutscher Landesfürsten im Alten Reich war die Vermietung von Truppen an England und die niederländischen Kompanien für den Einsatz in deren Kolonien. So stellte der Herzog von Württemberg das Kapregiment für die Niederländische Ostindien-Kompanie und auch die Grafen und Fürsten von Waldeck stellten Kompanien für den kolonialen Einsatz und verdienten daran. Eine Episode ganz zum Ende des Alten Reiches war die 1806 in Tübingen vom Studenten Carl Ludwig Reichenbach gegründete geheime Otaheiti-Gesellschaft zur Errichtung einer Kolonie in der Südsee auf Tahiti. Ende 1808 wurde die Gesellschaft von der Polizei entdeckt und die meisten ihrer Mitglieder wegen des Verdachts auf Hochverrat verhaftet. Einige Ausgewanderte Deutsche gründeten in Übersee Siedlungen, die bisweilen ebenfalls als „deutsche Kolonien“ bezeichnet werden, aber keine Souveränitätsrechte des Herkunftslandes ausübten.

Die Welser Kolonie

Als Klein-Venedig (auch Welser-Kolonie oder Welserland) bezeichnet man ein Gebiet im heutigen Staat Venezuela, welches Karl V. den Welsern von 1528 bis 1545 verpfändet hatte. Dabei handelte es sich keineswegs um einen Erwerb einer Kolonie. Die Welser waren eine Augsburger und Nürnberger Patrizierfamilie. Klein-Venedig stellt den größten deutschen Anteil an der kolonialen Erschließung Amerikas im 16. Jahrhundert dar.

Vorgeschichte

1519 hatte der spanische König Karl I. (später Kaiser Karl V.) für die Kaiserwahl im Heiligen Römischen Reich hohe Kredite bei den Augsburger Handelshäusern Welser und Fugger aufgenommen. Je nach Schätzung schuldete Karl V. den Welsern zwischen 143.000 und 158.000 Gulden. Karl V. konnte sich gegen den französischen König Franz I. durchsetzen, doch die Jahre vergingen, ohne dass er auch nur einen kleinen Teil des Darlehens getilgt hatte. Daraufhin bot Karl V. den Welsern an, ihnen ein Stück von der Neuen Welt anstelle des Geldes zu überlassen. Karl V. überließ ihnen die Provinz Venezuela als Lehen.

Vertrag von Venezuela

Karl V. und die Welser regelten im Vertrag von Venezuela (eigentlich Vertrag von Madrid) am 27. März 1528 die Bedingungen der Vereinbarungen. Die Welser durften Gouverneure und Beamte einsetzen und waren von der Salzsteuer und von sämtlichen Zöllen und Hafengebühren im spanischen Monopolhafen Sevilla befreit. Sie durften feindliche Indianer (nach vorheriger Verwarnung) versklaven und etwa 4000 afrikanische Sklaven einführen. Am Gewinn des gesamten Unternehmens sollten die Welser mit 4 % beteiligt werden. Die von den Welsern angesiedelten Einwanderer erhielten jeweils ein Stück Ackerland. Die Welser mussten zwei Städte gründen und drei Festungen bauen sowie diese auch besiedeln. Ein Zehntel der Gold-, Silber- oder Edelsteinfunde erhielt der spanische König. Später erhöhte sich diese Abgabe auf ein Fünftel. Die Handelskammer (Casa de la Contratación) legte die Grenzen des Welser-Territoriums fest: im Westen das Kap La Vela und im Osten das Kap von Maracapana. Diese beiden Orte sind voneinander etwa 900 Kilometer entfernt. Auch der Küstenstreifen („Perlenküste“ genannt) und die dazugehörigen Inseln (mit Ausnahme von Aruba, Curaçao, Bonaire und den Islas de los Gigantes) wurden den Welsern zur Nutzung überlassen. Eine Südgrenze wurde hingegen nicht festgelegt. Man schrieb lediglich „de la una mar a la otra“ (von dem einen Meer bis zum anderen). Gemeint waren vermutlich die Karibik („Mar del Norte“) und das gesuchte pazifische Südmeer („Mar del Sur“). Auf einer Weltkarte der Welser von 1530 steht geschrieben, dass das Welser-Territorium bis zur Magellanstraße reicht.

Kolonisierung

1529 kam Ambrosius Ehinger, der erste Gouverneur von Klein-Venedig, mit 281 Kolonisten nach Neu-Augsburg (Coro), der damaligen Provinzhauptstadt Venezuelas. Noch im gleichen Jahr wurde Neu-Nürnberg (Maracaibo) gegründet. Man plante ursprünglich hauptsächlich durch den Verkauf von zum Beispiel Gold, Salz, Sklaven oder Edelhölzern die Schulden von Karl V. wieder einzuspielen, doch nur der Sklavenhandel brachte den gewünschten Profit. So setzten die Gouverneure mehr auf den Verkauf von Sklaven und gingen dabei immer skrupelloser gegen die Indianer vor. Auch die spanische Bevölkerung fühlte sich von den Welsern ausgebeutet. Der spanische Missionar Bartolomé de Las Casas schrieb: „Die Deutschen sind schlimmer als die wildesten Löwen. Aus Habgier handeln diese menschlichen Teufel viel brutaler als alle ihre Vorgänger.“ So stieg die Anzahl der Klagen bei der Audiencia sprunghaft an. 1536 trat auf Ersuchen des Bischofs von Coro eine Untersuchungskommission zusammen, welche die Anschuldigungen wegen Gewalttaten gegen Spanier und Indianer prüfen sollte. Der damalige Gouverneur Georg Hohermuth unternahm jedoch eine Expedition auf der Suche nach Eldorado und sein Stellvertreter Nikolaus Federmann interessierte sich ebenfalls nicht für die Fragen der Justiz und startete 1537 ebenfalls eine Expedition.

Kündigung des Vertrages

1546 kündigte Karl V. den Venezuela-Vertrag. Die Kolonialpolitik der Welser war in seinen Augen ein Fehlschlag: Die Gouverneure bereicherten sich selbst, Lebensmittel, Pferde und Ausrüstung mussten wegen der schlechten Wirtschaft immer noch aus der Karibik angeliefert werden, Neu-Nürnberg lag in Trümmern, Neu-Augsburg verlor seine Hauptstadtfunktion, Juan de Carvajal übernahm mit gefälschten Papieren die Regierung und den meisten heidnischen Indianern war das Christentum immer noch völlig unbekannt. Bis 1556 prozessierte Bartholomäus V. Welser um seine Besitzansprüche in Südamerika, jedoch verlor dieser endgültig Klein-Venedig sowie Federmanns Landgut in Kolumbien.

Zeichnung von Hieronymus Köler der Ältere (1507–1573)

Musterung der Welser Armee. Der dazugehörige Text lautet:„Zum dritten und mittlerm Tayl, do wir ins Land kemen und hindurch rucken müesten, darzu waren die öbersten Hauptleut, nemblich Sengnor Capitani Jörg Hohermueth von Memingen und neben ime der edel und handvest Herr Phillips von Hutten und Pirckenfeld sampt iren Heertrumeln, Vorreutern, auß zweyhundert zu Roß“

Hanauisch-Indien

Hanauisch-Indien war der Name eines 1669 vertraglich vereinbarten, aber nie realisierten Kolonialprojekts der Grafschaft Hanau im heutigen Französisch-Guayana und im nördlichen Brasilien.

Urheber:

Urheber: Lumpeseggl

nach Angaben von Haselburg-Müller, Reinhard Dietrich

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hanauisch_Indien.png

Im Juli 1669 schloss der Hanauer Geheimrat Johann Joachim Becher im Auftrag des Grafen Friedrich Casimir von Hanau in Amsterdam einen Vertrag mit der Niederländischen Westindien-Kompanie darüber, von ihr ein Gebiet von 3.000 holländischen Quadratmeilen (fast 100.000 km²) als Lehen zu nehmen. Ziel war es, mit einer Kolonie zu einer positiven Handelsbilanz zu gelangen, um die Finanznöte der Grafschaft Hanau auszugleichen (Merkantilismus). Geplant war, dort das Königreich Hanauisch-Indien zu gründen und die Indianer zu freundlichen und zivilisierten Menschen zu machen. Der Vertrag sah weitgehende Rechte für die Niederländische Westindien-Kompanie vor, z. B. ein Transportmonopol für den Verkehr mit der Kolonie.

Das Gebiet der geplanten Kolonie war bei weitem größer als die Grafschaft Hanau selbst (ca. 44 holländische Quadratmeilen / knapp 1.500 km²). Von Anfang an mangelte es an den Möglichkeiten, ein solches Projekt zu finanzieren, und an Kolonisten. Das Projekt endete für die Grafschaft Hanau in einem finanziellen Fiasko. Ein Versuch, es 1672 dem König von England zu verkaufen, fand dort keine Gegenliebe. Das Projekt scheiterte endgültig durch den Ausbruch des Französisch-Niederländischen Krieges im gleichen Jahr.

Brandenburgisch-Preußische Kolonien

Der brandenburgisch-preußische Staat mit seinen Kolonien an der Goldküste im heutigen Ghana (oben links)

Im Jahr 1682 sandte Kurfürst Friedrich Wilhelm von Brandenburg eine Expedition aus, um die erste brandenburgische Kolonie in Afrika zu gründen. Ein Jahr später wurde am Kap der drei Spitzen der brandenburgische rote Adler im heutigen Ghana gehisst und erste „Schutzverträge“ mit Häuptlingen abgeschlossen. Außerdem wurde der Grundstein für die Festung Groß Friedrichsburg gelegt. Gehandelt wurde in den brandenburgischen Kolonien vor allem mit Sklaven, Gummi, Elfenbein, Gold und Salz. Für den Sklavenhandel pachtete der Kurfürst den karibischen Stützpunkt St. Thomas von Dänemark. Nach einer kurzen Blüte setzte ab 1695 ein allmählicher Niedergang der Kolonien ein. Gründe dafür lagen in den nur begrenzten finanziellen und militärischen Mitteln, über die Brandenburg-Preußen verfügte. Zwischen 1774 und 1814 unterbreitete der Schiffsreisende und später als Volksheld geehrte Joachim Nettelbeck mehrmals Gesuche zum Wiedereinstieg Preußens in die Kolonialpolitik. Unter anderem empfahl er in einer Denkschrift die Inbesitznahme eines noch nicht kolonisierten Küstenstreifens am Corantijn zwischen Berbice und Suriname in Südamerika. Weder Friedrich der Große noch Friedrich Wilhelm II. zogen Nettelbecks Vorschläge ernsthaft in Betracht. Schließlich erteilte auch Nettelbecks Förderer Gneisenau eine Absage.

Ansicht von Groß Friedrichsburg zur Zeit des vollendeten Ausbaus nach 1686. Außerhalb des Forts die Hütten der Afrikaner. (zeitgenössisch)

Die brandenburgischen Kolonien waren:

Groß Friedrichsburg

Urheber Domenico-de-ga

Politische Karte Ghanas (Western Region mit Groß Friedrichsburg hervorgehoben)

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ghana-karte-gross-friedrichsburg.png?uselang=de

Groß Friedrichsburg war eine von 1683 bis 1717 bestehende kurbrandenburgische Kolonie in Westafrika. Sie bestand aus mehreren, durch Befestigungen geschützten Niederlassungen an einem rund 30 Kilometer langen Küstenstreifen am Kap der drei Spitzen (Cabo tres Puntas, Cape Three Points) im heutigen Ghana.

Geostrategische Situation Westafrikas

Bereits Ende des 15. Jahrhunderts begannen portugiesische Kräfte in Westafrika Stützpunkte zu errichten. Um 1680 existierten in Westafrika neben den portugiesischen auch niederländische, britische, schwedische und dänische Niederlassungen. Dabei kam es unter den europäischen Nachbarn immer wieder zu militärischen Konflikten, in deren Folge die Stützpunkte die Besitzer wechselten. Eigentliche Ziele der Europäer in Westafrika waren der Erwerb von Gold, Elfenbein, Pfeffer und Sklaven. Sie waren an dem Dreieckshandel Afrika – Mittelamerika – Europa interessiert. Durch diese Produkte erhielten die Küstengebiete in Westafrika ihren Namen, von denen der Staat Elfenbeinküste noch heute seine Staatsbezeichnung ableitet.

Maritime Ausgangssituation Brandenburg-Preußens

Noch 1675 bei Ausbruch des Schwedisch-Brandenburgischen Krieges, verfügte Brandenburg praktisch über keine hochseetaugliche Kriegsflotte. Erst als sich der Niederländer Benjamin Raule den Brandenburgern 1675 anbot, änderte sich diese Situation. Die Brandenburger charterten daraufhin mehrere Fregatten Raules, mit denen es gelang, 21 Schiffe der Schweden zu kapern. Diese Kaperungen trugen zum Sieg Brandenburg-Preußens über die Schweden bei. Noch 1676 bekam Raule den Auftrag, die kurbrandenburgische Marine weiter aufzubauen. Diese neue Marine, bereits 502 Geschütze stark, nahm erfolgreich gegen Schweden an den Belagerungen von Stettin (1677), von Stralsund (1678) und an der Eroberung Rügens (1678) teil. In Pillau, dem befestigten Vorhafen von Königsberg, wurden ab 1680 die brandenburgischen Fregatten gefertigt. Die überraschenden Erfolge, welche die brandenburgische Flotte erfochten hatte, ermutigten den Kurfürsten zu kühneren Unternehmungen. Der Kurfürst, der während seines Studiums in Leiden (Niederlande) gesehen hatte, was Überseehandel einem kleinen Land einbringen kann, begann alle Ressourcen für seine überseeischen Pläne, den Aufbau eines Kolonialreiches, zu forcieren.

„Seefahrt und Handlung sind die fürnehmsten Säulen eines Estats, wodurch die Unterthanen beides zu Wasser, als auch durch die Manufakturen zu Lande ihre Nahrung und Unterhalt erlangen.“

– Friedrich Wilhelm (Zitat aus einem kurfürstlichen Edikt vom 1. Januar 1686)

Zu Beginn der ersten überseeischen Unternehmungen Brandenburg-Preußens im Jahre 1680 verfügte die kurbrandenburgische Marine über 28 Schiffe. Die holländische Flotte, die die größte Flotte der damaligen Zeit war, verfügte über 16.000 Schiffe. Somit stellte die brandenburgische Marine keine Konkurrenz für die etablierten Seefahrernationen dar. Trotz dieser Klassenunterschiede hegten die anderen Seefahrernationen Neid und Besorgnis über die Ambitionen des brandenburgischen Kurfürsten. Insbesondere Holland blickte misstrauisch auf die junge Seemacht, ebenso Frankreich, das dem Kurfürsten Friedrich Wilhelm seine Erfolge missgönnte und der Habsburger Kaiser Leopold I., der erklärte, dass er nicht wolle, dass an der Ostsee eine neue Seemacht entstehe.

Erste Handelsexpedition nach Westafrika, Vertragsunter-zeichnung (1680–1681)

Am 2. August 1679 legte der ehemalige Kaperkapitän und spätere brandenburgische Marine-Generaldirektor Benjamin Raule dem Kurfürsten einen Plan vor, Stützpunkte an der westafrikanischen Küste anzulegen, wie dies andere europäische Staaten, darunter Holland, Frankreich und England, bereits getan hatten. Dazu wurde eine Handelsexpedition aus zwei Schiffen gebildet. Sie bestand aus der Fregatte „Morian“ mit 16 Kanonen, deren Kapitän Philipp Pietersen Blonck zugleich Expeditionsleiter war, und der Fregatte „Wappen von Brandenburg“, so der neue Name der ehemals spanischen und ein Jahr zuvor gekaperten „Carolus Secundus“, mit 22 Kanonen unter Kapitän Joeris Bartelsen. Die Schiffe gehörten Raule privat, beide Kapitäne waren Niederländer, der Kurfürst stellte nur die Soldaten und erlaubte die Benutzung seiner Flagge. Zum Auftrag gehörte auch, sechs „Mohren“ für den kurfürstlichen Hof mitzubringen. Sie starteten am 17. September 1680 vom Hafen Pillau. Im Januar 1681 erreichten sie die Guinea- und Angolaküste. Dort ging jedoch eines der beiden Schiffe verloren: Die „Wappen von Brandenburg“ hatte im Januar 1681 bei der Aufnahme von Frischwasser auch Afrikanern ein Faß Branntwein verkauft. Die Niederländisch-Westindische Kompanie sah darin ein „Handel treiben“ innerhalb des von ihnen beanspruchten Territoriums und konfiszierte das ganze Schiff samt Ladung. Übrig blieb nur die „Morian“, deren beiden Schiffsoffizieren Jakob van der Bleke und Isaak van de Geer es am 16. Mai 1681 gelang, an der Goldküste etwas westlich des Kaps der drei Spitzen einen Freundschafts- und Handelsvertrag mit den drei Ahanta-Häuptlingen Pregate, Sophonie und Apany zu schließen. Die Häuptlinge versicherten dabei, dass sie nicht unter holländischem Kommando ständen und erkannten die Oberhoheit des brandenburgischen Kurfürsten an. In dem Vertrag wurde den Brandenburgern erlaubt, eine Niederlassung und ein Fort auf dem Territorium der Ahanta zu errichten, um ihren Handel und auch sich selbst gegen ihre Feinde zu schützen. Bedingung war, dass die Brandenburger binnen acht bis zehn Monaten mit der Errichtung ihres Fortes zu beginnen hätten. Trotz der Verärgerung über das Verhalten der Niederländer und deren Beschlagnahmung des zweiten brandenburgischen Schiffes war die Freude am Potsdamer Hofe nach der Rückkehr der Expedition im August 1681 in Glückstadt (Elbe) groß, als der Vertrag präsentiert wurde.

Gründung der Brandenburgisch-Afrikanischen Compagnie

Nach der Rückkehr der ersten Expedition im August 1681 trat der Große Kurfürst aufgrund dieses Erfolges für die Fortsetzung des Afrika-Projektes ein. Am 7. März 1682 verkündete er mit dem „Edict wegen Octroyierung der aufzurichtenden Handelscompagnie auf denen Küsten von Guinea“ die Gründung der „Handelscompagnie auf denen Küsten von Guinea“

Die Gesellschaft wurde mit einem Grundkapital von 50.000 Reichstalern ausgestattet, wovon 48.000 Taler gezeichnet wurden. Die später in „Brandenburgisch-Afrikanische Handelscompagnie (BAC)“ umbenannte Handelskompanie erhielt für 30 Jahre das brandenburgische Monopol für den Handel in Westafrika mit Pfeffer, Elfenbein, Gold und Sklaven sowie das Recht, eigene Stützpunkte anzulegen. Die Besatzung und die Ausrüstung dafür stellte der Kurfürst zur Verfügung. Außerdem gewährte der Kurfürst der Gesellschaft das Recht, im Namen des Kurfürsten eigene Verträge mit der einheimischen Bevölkerung zu schließen. Die Gesellschaft besaß eine eigene Gerichtsbarkeit, durfte eigenes Militär unterhalten und Verteidigungskriege in Übersee führen. Die „BAC“ wurde an den europäischen Höfen durch den Kurfürsten mit vertreten. Jeder, der eine Aktie im Mindestnennwert von 200 Talern erwarb, konnte Teilhaber der Gesellschaft werden. Der tatsächliche Einfluss auf die Gesellschaft richtete dann sich aber nach der Höhe der Einlage. So besaß man erst ab einem Nennwert von 1.000 Talern eine Stimme. Allen Angestellten der Kompanie war es streng verboten, in Übersee privaten Handel zu betreiben. Die Aufsicht über die Kompanie führte der jeweilige brandenburgische Kurfürst.

Erneute Expedition und Gründung des Forts Groß Friedrichsburg (1682–1683)

Am 12. Juli 1682 brach im dänischen Glückstadt die Expedition unter dem Kommando Major Otto Friedrich von der Groebens mit den Fregatten Morian (Kapitän Philipp Blonck) und Chur Prinz von Brandenburg (Kapitän Mattheus de Voß) zur sogenannten Goldküste auf, mit dem Ziel, dort brandenburgische Kolonien zu gründen. An Bord befanden sich unter anderen die beiden Festungsbauingenieure Walter und Leugreben, der Fähnrich von Selbig als militärischer Leiter neben einem Sergeanten, zwei Korporalen, 40 Soldaten, zwei Spielleute nebst zahlreichen angeworbenen Arbeitern. Am 27. Dezember 1682 betrat Otto Friedrich von der Groeben am Kap der drei Spitzen nahe dem Dorf Accada erstmals afrikanischen Boden (nachdem drei Soldaten und zwei Matrosen bei der Überfahrt aufgrund der harten Brandung den Tod gefunden hatten). Weil man hier jedoch mit plötzlich auftauchenden Holländern aneinandergeriet, segelte man weiter und landete einige Seemeilen weiter nordwestlich zwischen den Orten Taccrama und Axim an. Dort fand man in der Nähe des Dorfes Poquesoe (heute: Princes Town, Ahanta West District) einen fast idealen Standort für das zukünftige Fort. An diesem Platz fand auch am 1. Januar 1683 mit einem militärischen Zeremoniell die feierliche Hissung der brandenburgischen Flagge statt. Otto von der Groeben schrieb darüber in seinem Buch über seine Erlebnisse in Afrika:

„Den folgenden Tag, als den ersten Januarii, Anno 1683, brachte Capitain Voß die grosse Churfürstliche Brandenburgische Flagge vom Schiffe, die ich mit Pauken und Schallmeyen auffgeholet, mit allen im Gewehr stehenden Soldaten empfangen, und einem hohen Flaggen-Stock auffziehen lassen, dabey mit 5 scharf geladenen Stücken das Neue Jahr geschossen, denen jedes Schiff mit 5 geantwortet, und ich wieder mit drey bedancket. Und weil Sr. Churfl. Durchl. Nahme in aller Welt Groß ist, also nennete ich auch den Berg: Den Grossen Friedrichs-Berg.“

– Otto Friedrich von der Groeben

Aus dieser Benennung nach dem Namen des Kurfürsten entstand der spätere Name des Fort Groß Friedrichsburg und der gesamten Kolonie. Unmittelbar nach der Flaggenhissung wurde mit dem Bau der Festung begonnen. Afrikaner brachten Baumstämme, die anschließend von Soldaten zu Palisaden verarbeitet wurden.

Ankunft der Brandenburger in Guinea; aus: Schorers Familienblatt, Verlag Schorer, Berlin, 1885

Am 5. Januar 1683 wurde der Vertrag mit den Ahanta erneuert. (Tractat zwischen Seiner Churfürstlichen Durchlaucht von Brandenburg Africanischen Compagnie, und denen Cabusiers von Cabo tris Puntas) Die anderen beiden Häuptlinge, die den ersten Vertrag ein Jahr zuvor unterzeichnet hatten, waren kurz zuvor in einem Stammeskrieg getötet worden.

Tauschhandel an der afrikanischen Küste unweit von Großfriedrichsburg

Der Vertrag regelte unter anderem, welche Verpflichtungen die Afrikaner übernehmen sollten. Dazu zählten beispielsweise der Schutz der Festung Groß Friedrichsburg, Frondienste für den Festungskommandanten und die Garnison, Handel nur mit brandenburgischen Schiffen und Kaufleuten, sowie Durchsetzung des Siedlungsmonopols für Brandenburger. Die Brandenburger wiederum verpflichteten sich zum militärischen Schutz der Einheimischen gegen Angriffe benachbarter Stämme. Es begann ein reger Tauschhandel, hier der Dreieckshandel. Mitgebrachte Handfeuerwaffen mit Munition, einfache Eisenerzeugnisse und auch Rubinglas wurde gegen Elfenbein, Gold und Sklaven eingetauscht. Während der Bauarbeiten grassierte das Fieber unter den Brandenburgern, und zeitweise waren von 40 Mann nur noch fünf einsatzfähig. Auch von der Groeben erkrankte, nebst dem Sekretär, dem Sergeanten, vier Soldaten und zwei Matrosen. Die beiden Festungsbauingenieure starben, und alle anderen waren zu schwach oder mit der Krankenpflege beschäftigt, so dass die Bauarbeiten schon bald zum Erliegen kamen. Nach Gesundung Groebens kehrte er im Juli oder August 1683 mit der Morian zurück nach Hamburg, während die Chur Prinz mit einer ersten Ladung Sklaven zur Insel St. Thomas (Westindien) segelte. Die Chur Prinz erreichte den Hafen Emden im November 1683. Neuer Kommandant und Leiter des Aufbaus des Forts wurde der Kapitän der „Morian“, Philipp Pietersen Blonck.

Verlegung der BAC von Königsberg nach Emden, 1683

Die bisherigen brandenburgischen Flottenhäfen Königsberg und Pillau waren aus vielen Gründen als Stammhafen für die neu gegründete Handelskompanie schlecht geeignet. So war die Ostsee im Winter vier Monate nicht schiffbar, die Fahrt durch den Kattegat gefährlich und der Öresund konnte jederzeit von Dänemark gesperrt werden, auch wenn Dänemark und Brandenburg ein sehr gutes Verhältnis pflegten. So schmiedete der Kurfürst Pläne für den Erwerb eines Hochseehafens an der Nordsee. Er wählte dafür die Stadt Emden, da der dortige Hafen zur damaligen Zeit als einer der besten Europas galt. Zu der Zeit befand sich die Fürstin von Ostfriesland in einem Konflikt mit den ostfriesischen Ständen. Dies ausnutzend, einigte sich der Kurfürst mit den Ständen aus Emden, die an einer Schwächung der Fürstin in Ostfriesland interessiert waren. Unter dem Vorwand eines kaiserlichen Auftrags zum Schutze des Landes ließ der Kurfürst im Einvernehmen mit Dänemark am 26. Oktober 1682 300 brandenburgische Soldaten in Glückstadt einschiffen. Am 6. November erfolgte die Einnahme der Burg Greetsiel, nachdem die Stände in Emden dies gebilligt hatten und die nur 16 Mann starke Garnison im Einvernehmen kapitulierte. Ein halbes Jahr später, am 22. April 1683, konnten die Brandenburger einen Handels- und Schifffahrtsvertrag mit den Ständen Emdens aushandeln. Fortan wurde Emden der Stammsitz der Brandenburgisch-Afrikanischen Compagnie. In einem weiteren am 4. August 1683 ausgehandelten Vertrag wurde festgelegt, dass sich die Stände Emdens mit 24.000 Reichstalern (1686 vom Kurfürsten nach Klagen der Stände wieder zurückerstattet) an der Kompanie beteiligten und mit einem Drittel an den Gewinnen der Kompanie beteiligt werden würden.

Gründung weiterer Niederlassungen (1683–1692)

Zwischen 1683 und 1685 errichteten die Brandenburger weitere Niederlassungen und Befestigungen. Das Fort Groß Friedrichsburg blieb jedoch die bedeutendste. Schon 1684 verfügte es über vier mächtige gemauerte Bastionen, die durch dicke Mauern miteinander verbunden waren, und war mit 32 großkalibrigen Kanonen bestückt. Das imposante Tor war von einem mehr als 10 m hohen Glockenturm gekrönt. Im Innenhof wurden mehrere zweigeschossige Gebäude errichtet, die der Garnison (von etwa 90 Europäern) als Unterkünfte und den Händlern als Warenlager und Sklavengefängnisse dienten. Auf diese Weise etablierte sich die Gesellschaft an dem westlichen Küstenabschnitt des heutigen Ghana, der sogenannten Goldküste. Zentrum der Kolonie war Groß Friedrichsburg. Die gleichnamig benannte Kolonie Groß Friedrichsburg bestand aus einem etwa 30 bis 50 km langen Küstenstreifen und bestand neben der Festung Großfriedrichsburg auch aus den 1684 gegründeten Fort Dorothea und dem Fort Louise sowie einem 1685 gegründeten Stützpunkt bei Taccarary, der jedoch 1687 von der Niederländisch-Westindischen Kompanie erobert wurde. 1685 besetzten die Brandenburger die Insel Arguin vor der Küste des heutigen Mauretanien und richteten das dortige, alte portugiesische Kastell wieder her. Das Anlegen und der Unterhalt dieser Stützpunkte verursachten jedoch hohe Kosten. Zudem waren die beteiligten Kaufleute der Kompanie korruptionsanfällig und betrieben den Handel eher für die eigene Tasche als für die Kompanie. Die Rivalität zu den anderen europäischen Handelskompanien führte immer wieder zur Beschlagnahme brandenburgischer Schiffe, die erst nach lang andauernden Verhandlungen wieder zurückgegeben wurden. Die Verwaltung der kurbrandenburgischen Marine und der Handelskompanie wurden vereinigt, was dazu führte, dass die noch 1684 angestrebte Trennung zwischen Flotte und Handel wieder aufgehoben wurde. Versuche, ins Landesinnere vorzudringen, scheiterten. Zudem waren die Niederlassungen ständigen Übergriffen der Niederländer und feindlicher Stämme ausgesetzt. Die Schiffsverbindungen waren ständig bedroht. Zahlreiche brandenburgische Schiffe wurden gekapert. Die Brandenburger waren auf die Zusammenarbeit mit einheimischen „Maklern“ angewiesen.

Das Fort Großfriedrichsburg um 1684

Der wichtigste dieser einheimischen Zwischenhändler war für die Brandenburger ein gewisser Jan Conny, der zunehmend die Kontrolle über das Hinterland Groß Friedrichsburgs übernahm und mächtig genug war, zum Beispiel 1710 die Absetzung des ihm nicht genehmen neuen Generalgouverneurs de Lange zu bewirken. Trotzdem entwickelte sich der Handel mit Edelmetallen, Sklaven und anderen Produkten zufriedenstellend. Nach dem sehr guten Geschäftsjahr 1686 konnte Kurfürst Friedrich Wilhelm seine Partner abfinden und allein die Kontrolle über die Afrikanische Compagnie übernehmen. Zur Sicherstellung des Handels mit Sklaven aus seinen afrikanischen Kolonien war es für Brandenburg notwendig, einen Stützpunkt in der Karibik zu besitzen. Zu diesem Zweck schloss der kurbrandenburgische Marine-Generaldirektor Benjamin Raule am 24. November 1685 mit Vertretern der dänischen Westindien-Kompanie einen Vertrag über die Vermietung eines Teils der seit 1666 zu Dänemark gehörenden Antilleninsel St. Thomas an Brandenburg.

Allmählicher Niedergang und Verfall der Kolonie (1692–1717)

Bis etwa 1695 hielt der erfolgreiche Geschäftsverlauf an. Danach setzte ein allmählicher Niedergang ein. Gründe für den Niedergang der Kolonie lagen in den nur begrenzten finanziellen und militärischen Mitteln, über die Brandenburg-Preußen verfügte. So konnte der Große Kurfürst trotz aller Bemühungen seinerseits nicht genügend Unterstützer für seine kolonialen Pläne gewinnen. Nach seinem Tod 1688 führte sein Sohn Kurfürst Friedrich III. (von 1701 bis 1713 Friedrich I. König in Preußen) die Unternehmung mehr aus Rücksicht weiter, doch fand sich niemand, der willens und in der Lage war, das Doppelwerk Flotte und Kolonien weiter zu entwickeln. Aufgrund vermehrt auftretender Streitigkeiten der Teilhaber, Überfällen von Piraten auf die Stützpunkte und vieler Schiffsverluste verspielte die Kompanie sämtliches Vertrauen bei ihren Kapitalgebern. Im Jahre 1700 fuhren nur noch 11 der einst (im Jahr 1684) 34 Schiffe unter brandenburgischer Flagge. So kam es, dass zwischen 1699 und 1709 nur noch wenige Schiffe von der BAAC ausgerüstet wurden. Die Stützpunkte konnten nicht mehr ausreichend versorgt werden. 1711 erfolgte die Übernahme der Handelskompanie in staatlichen Besitz durch den König Friedrich I., ohne jeglichen Widerstand der Mitglieder. Nach dreißig Jahren hörte die Handelskompanie damit auf zu bestehen. In den nächsten zwei Jahrzehnten konzentrierte sich der neue preußische König nur noch auf die Liquidation der Besitztümer und des Inventars der Kompanie. So dümpelten die Schiffe der kurbrandenburgischen Marine ohne Beschäftigung im Hafen und verfielen, während das Fort in Westafrika verkam. 1711 erklärte König Friedrich I. den finanziellen Bankrott der Kolonie.

Verkauf und Ende der brandenburgischen Kolonie (1717–1724)

Der Nachfolger Friedrichs I. (1688–1713), sein Sohn Friedrich Wilhelm I. (1713–1740), hatte keinerlei persönliche Beziehungen oder Neigungen zu Marine und Kolonien und konzentrierte sich vielmehr auf den Ausbau der preußischen Armee, für die der Großteil der finanziellen Ressourcen des preußischen Staates aufgewendet wurde. So verkaufte der König mit den Staatsverträgen von 1717 und 1720 seine afrikanischen Kolonien an die Niederländisch-Westindische Compagnie für 7200 Dukaten und 12 Mohren. Damit endete nach 35 Jahren die Episode von Brandenburg-Preußen als Kolonialmacht in Afrika.

Bereits ein Jahr früher, 1716, entschloss sich der letzte deutsche Vertreter in Groß Friedrichsburg, Generaldirektor Dubois, den Schutz der Festung dem mächtigen einheimischen Händler und De-facto-Herrscher des Küstengebietes Jan Conny zu übertragen und nach Preußen zurückzukehren. Der Afrikaner erkannte den Verkauf der Festung an die Holländer nicht an. Als die Holländer mit einer Flotte vor der Festung erschienen, verweigerte er die Übergabe mit der Bemerkung, er führe die Verwaltung im Namen des Königs in Preußen. Daraufhin griffen die Holländer die Festung an, wurden jedoch blutig zurückgeschlagen. Erst 1724 gelang es, Jan Conny zu vertreiben. Jan Conny hatte die Zeit seiner Herrschaft über die Festung zum profitablen Handel mit Schiffen verschiedener Nationen genutzt. Hierin dürften die Beweggründe seiner „Treue zu Preußen“ gelegen haben. Die kaiserlich-deutsche Kolonialpropaganda des 19. Jahrhunderts und später der Nationalsozialisten verbreitete dagegen die Legende eines „preußentreuen Negerkönigs“, der nach der Vertreibung durch die Holländer unter Mitnahme der brandenburgischen Flagge im Urwald untergetaucht sei. Die Holländer benannten die Festung in „Hollandia“ um, kümmerten sich jedoch bald danach nicht weiter um sie und überließen sie ihrem Schicksal.

Resümee

Das Hauptproblem der BAC waren über ihre gesamte Zeit hinweg die nur begrenzt vorhandenen finanziellen Mittel, derer es bedurft hätte, wenn man sich langfristig am Überseehandel gegen die europäischen Konkurrenten hätte durchsetzen wollen. Ein weiteres Moment für das Scheitern der Gesellschaft lag in der fehlenden wirtschaftlichen Infrastruktur des Mutterlandes Brandenburg-Preußen. Zu der Zeit war das Land nicht in der Lage, die eingeführten Waren weiterzuverarbeiten, noch gab es einen genügenden heimischen Absatzmarkt in Form einer breiten wohlhabenden Schicht, die über die finanziellen Mittel zum Erwerb dieser Produkte verfügten. In Amerika versäumten es die Brandenburger zudem, Plantagenkolonien zu errichten, die kontinuierlich Kolonialwaren ins Mutterland hätten liefern können. Durch den alleinigen Handel mit Amerika ließen sich jedoch keine dauerhaften Gewinne erwirtschaften.

Arguin

Arguin (arabisch آركين, DMG Ārkīn, portugiesisch Arguim) ist eine Insel vor der Küste Mauretaniens. Sie liegt südlich von Nouadhibou und ist Bestandteil der Arguin-Sandbank. In einer vielfältigen Küstenlandschaft mit Sanddünen, Watten, seichten Stellen, kleinen Inseln und benachbarter Wüste befindet sich ein ideales Überwinterungsgebiet für Zugvögel. Das fischreiche Gebiet mit Meeresschildkröten und Delfinen gehört zum Nationalpark Banc d’Arguin.

Geschichte / Portugiesische Entdeckung

Die Gewässer der Arguim-Bay wurden im Jahre 1441 erstmals von Europäern, dem portugiesischen Seefahrer und Entdecker Nuno Tristão im Auftrag Heinrich des Seefahrers befahren. 1443 wurde die bei Kap Blanc gelegene Insel durch die Portugiesen Nuno Tristão oder Gonçalo de Sintra entdeckt. Arabische Händler betrieben hier einen Sklavenmarkt, handelten aber auch mit Goldstaub, Elfenbein und anderen Waren. Álvaro Fernandes, der Neffe von João Gonçalves Zarco, erkundete im Jahre 1445 die Insel von Madeira aus genauer und ließ die ersten Holzpalisaden errichten. Damit entstand auf der Insel der erste feste Handelsstützpunkt, den die Portugiesen an den dortigen Küsten anlegten. Von hier aus entwickelten sie ihren Afrikahandel, bei dem sie bis tief in die Sahara eindrangen. Die Portugiesen boten für Sklaven und Goldstaub hauptsächlich Stoffe, Pferde und Weizen. Zwischen 1455 und 1461 wurde unter dem aus Èvora stammenden Soeiro Mendes, dem späteren Gouverneur von Arguim, ein steinernes Fort errichtet. Am 5. Februar 1633 eroberten die Holländer das portugiesische Fort.

Brandenburgische Kolonie