Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: epubli

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

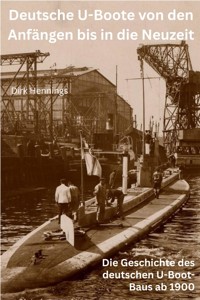

DEUTSCHE U-BOOTE VON DEN ANFÄNGEN BIS IN DIE NEUZEIT Die Geschichte des deutschen U-Boot-Baus ab 1900 Im 20. Jahrhundert war Deutschland im Vergleich zu den anderen Mächten immer eine Kontinentalmacht. Nicht einmal die zahlenmäßig beachtliche kaiserliche Hochseeflotte vermochte es, der britischen Royal Navy dauerhaft den Rang abzulaufen. Aus diesem Grund verlegte sich die deutsche Marine sowohl im Ersten als auch im Zweiten Weltkrieg durchaus erfolgreich auf den Bau von Unterseebooten. Das neue strategische Ziel war nunmehr die Unterbindung des britischen Handels, um das Land durch die Unterbrechung der Versorgung zur Aufgabe zu zwingen. Nach der Instandstellung von ersten atomar angetriebenen U-Booten konzentrierten sich die Supermächte ab den 1950er Jahren auf den Bau dieser Boote. Gleichzeitig begann Deutschland, hochmoderne, nicht atomare U-Boote zu bauen. Diese zählen heute zu den besten Submarines der Welt. Dieses Werk umspannt die folgenden Kapitel: - Deutsche U-Boote im 1. Weltkrieg - Die Zwischenkriegszeit - Deutsche U-Boote im 2. Weltkrieg - Deutsche U-Boote der Bundesmarine Dieses Buch vergleicht die verschiedenen U-Boot-Typen, beschreibt die technischen Details und schildert exemplarisch einige der bekanntesten Einsätze. Umfangreiches Bildmaterial ergänzt dieses Werk. Umfang: 136 Seiten

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 93

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Deutsche U-Boote von den Anfängen bis in die Neuzeit

Die Geschichte des deutschen

U-Boot-Baus ab 1900

IMPRESSUM:

Dirk Hennings

c/o IP-Management #4887

Ludwig-Erhard-Str. 1820459 Hamburg

Inhaltsverzeichnis

Deutschland war im vergangenen 20. Jahrhundert verglichen mit den anderen Seemächten immer eine Kontinentalmacht. Nicht einmal die zahlenmäßig recht große kaiserliche Hochseeflotte war in der Lage, der britischen Royal Navy auf Dauer das Wasser zu reichen. Und so besann sich die deutsche Marine in beiden Weltkriegen auf den Einsatz der Unterseeboote. Das war eine leicht und billig zu bauende Waffe, die in beiden Weltkriegen eine bedeutende Rolle in der Seekriegsführung spielte.

Als sich nach 1945 die Supermächte auf den Bau von großen Atom U – Booten konzentrierten, machte sich Deutschland daran, hochmoderne nicht-atomare U-Boote zu bauen. Dieses Buch vergleicht die verschiedenen U-Boot-Typen, beschreibt die technischen Details und schildert exemplarisch einige der bekanntesten Einsätze. Umfangreiches Bildmaterial ergänzt dieses Werk.

Deutsche U- Boote im 1. Weltkrieg

Die Zwischenkriegszeit

Deutsche U- Boote im 2. Weltkrieg

Deutsche U- Boote der Bundesmarine

Deutsche U- Boote im 1. Weltkrieg

U-Boot Klasse UA (Petroleumantrieb)

Unterseeboot SM U1

U 1 ist das erste deutsche Militär-U-Boot und wurde am 14. Dezember 1906 von der Kaiserlichen Marine in Dienst gestellt. Heute befindet sich U 1 im Deutschen Museum in München.

Vorgeschichte

Nach dem erfolgreichen Test des Experimental-U-Boots Forelle im Jahre 1902 gab das Reichsmarineamt nach langem Zögern dem Marineingenieur Gustav Berling am 4. April 1904 den Auftrag, ein U-Boot zur Seekriegsführung zu bauen. Berling wandte sich an die Germaniawerft in Kiel. Dabei lehnte sich sein Entwurf an die drei zuvor an Russland exportierten U-Boote der Karp-Klasse an. Maßgeblich basierte das Boot auf den Patenten des bei Krupp beschäftigten spanischen Ingenieurs Raimondo Lorenzo d’Equevilley Montjustin, der zuvor für den führenden französischen U-Boot-Konstrukteur Maxime Laubeuf gearbeitet hatte. Um den Ansprüchen des Reichsmarineamts an das neue U-Boot zu genügen, mussten allerdings einige konstruktive Änderungen vorgenommen werden, wodurch sich der Bau des Bootes verzögerte. Der Leiter des Reichsmarineamtes, Alfred von Tirpitz, verlangte ein Unterseeboot mit einer Verdrängung von 347 Tonnen, einem Aktionsradius von 1.400 sm (2.593 km) und Geschwindigkeiten von 10,8 kn (20 km/h) über und 8,7 kn (16 km/h) unter Wasser.

Bau und Indienststellung

Im April 1905 wurde schließlich mit dem Bau begonnen. Die wesentlichen Neuerungen gegenüber der Forelle betrafen – neben den Größenausmaßen – hauptsächlich den Druckkörper, die horizontale Anordnung der Torpedorohre sowie den Antrieb. Bei U 1 handelt es sich um ein sogenanntes Zweihüllenboot. Es bot Platz für zehn Mann Besatzung, konnte rund zwölf Stunden unter Wasser bleiben und eine Tiefe von bis zu 30 m erreichen. Außerdem wollte man aus Sicherheitsgründen anstatt gefährlicher Benzinmotoren, mit denen man bis dahin schlechte Erfahrungen gemacht hatte, zwei je 147 kW (200 PS) starke Petroleummotoren einsetzen, die jedoch zu dieser Zeit erst noch fertiggebaut werden mussten. Für die Unterwasserfahrt setzte man auf ebenso starke Elektromotoren. Schließlich wurde am 14. Dezember 1906, nach mehreren Testfahrten, das erste deutsche Militär-U-Boot von der Kaiserlichen Marine als SM U 1 in Dienst gestellt. Sein erster Kommandant war Kapitänleutnant Erich von Boehm-Bezing.

Einsatz und Verbleib

U 1 wurde ausschließlich zu Testzwecken und als Schulungsboot eingesetzt. Heimathafen war Eckernförde, wo zur Erprobung aller U-Boote ein U-Boot-Anleger, der so genannte Isern-Düker-Steg, gebaut wurde. 1919 sollte es, wie alle anderen deutschen U-Boote, zerstört oder ausgeliefert werden. Oskar von Miller, der Gründer des Deutschen Museums, konnte das Boot für das Museum retten. Das teilweise abgewrackte Boot wurde in Einzelteilen per Eisenbahn nach München transportiert. Dort ist es bis heute als Ausstellungsstück des Deutschen Museums zu besichtigen.

Schiffsdaten

Bauwerft Germaniawerft, Kiel

Stapellauf 4. August 1906

Indienststellung 14. Dezember 1906

Verbleib Ausstellungsstück im Deutschen Museum, München

Länge 42,39 m (Lüa)

Breite 3,8 m

Verdrängung aufgetaucht: 238 t / getaucht: 283 t

Besatzung 12 Mann

Maschine 2 Körting Petroleum-Motoren

2 Elektromotoren

Maschinenleistung 400 PS (294 kW)

Propeller 2

Tauchtiefe, max. 30 m

Höchstgeschwindigkeit getaucht 8,7 kn (16 km/h)

Höchstgeschwindigkeit aufgetaucht 10,8 kn (20 km/h)

Bewaffnung1 Torpedorohr ∅ 45 cm (3 Schuss)

Copyright der folgenden drei Bilder: Jorge Royan (Aufnahmen aus dem deutschen Museum)

Maschinenraum

Zentrale und Periskop

Torpedo & Batterieraum

Unterseeboot SM U9

SM U 9 war ein petroleum-elektrisches U-Boot der deutschen Kaiserlichen Marine, das im Ersten Weltkrieg eingesetzt wurde. Sie war das Typschiff einer Klasse von vier U-Booten – U 9, U 10, U 11 und U 12.

Geschichte

U 9 wurde als erstes Boot seiner Klasse (U 10, U 11 und U 12) am 15. Juli 1908 in Auftrag gegeben und in der Kaiserlichen Werft in Danzig auf Kiel gelegt. Der Stapellauf erfolgte am 22. Februar 1910, die Auslieferung am 18. April 1910. Am 16. Juli 1914 gelang es der Mannschaft von U 9 − zum ersten Mal überhaupt – während einer Tauchfahrt Torpedos nachzuladen.

Seegefecht am 22. September 1914

Das Seegefecht am 22. September 1914 war ein deutscher U-Boot-Angriff auf drei veraltete britische Panzerkreuzer in der Anfangsphase des Ersten Weltkriegs. Dem deutschen Kapitänleutnant Otto Weddigen gelang es während einer Patrouillenfahrt mit seinem Boot U 9 innerhalb von 90 Minuten das vornehmlich mit Reservisten bemannte britische Geschwader zu vernichten. Der Tod von 1.459 Seeleuten verursachte einen öffentlichen Aufschrei in Großbritannien und beschädigte den Ruf der Royal Navy schwer. Die Wirksamkeit der U-Boot-Waffe wurde nach diesem Gefecht von allen Marinen der Welt neu bewertet.

Die Aboukir (In Dienst gestellt 1902)

Die drei britischen Kreuzer waren Teil der südlichen Flotte unter Konteradmiral Arthur Christian und bildeten das 7. Kreuzergeschwader, welches von Konteradmiral H. H. Campbell befehligt wurde. Es bestand aus den zur Cressy-Klasse gehörenden Schiffen Bacchante, Aboukir, Hogue und Cressy. Ihre Aufgabe bestand vornehmlich aus Patrouillendienst und der Unterstützung von Zerstörer- und U-Boot-Verbänden, die den englischen Kanal gegen Vorstöße der Kaiserlichen Marine bewachten. Die Panzerkreuzer der Cressy-Klasse wurden in den Jahren 1898 bis 1902 gebaut, waren rund 12.000 Tonnen schwer, 21 Knoten schnell und führten als Hauptbewaffnung Kanonen vom Kaliber 23,3 cm. Sie waren im Jahr 1914 aufgrund der rasanten Entwicklung im Kriegsschiffbau bereits veraltet. Moderne und schnellere Schlachtkreuzer hatten diesen Typ deutlich überflügelt. Folglich wurden die Schiffe nur noch zu zweitrangigen Aufgaben herangezogen, die eine Begegnung mit modernen Schiffen der Kaiserlichen Marine nicht wahrscheinlich machte. Die Bedrohung durch U-Boote wurde im Herbst 1914 als weniger schwer angesehen. Gemäß den Kriegsbefehlen der Royal Navy vom 28. Juli 1914, in denen die Vorkriegseinschätzungen aufrechterhalten wurden, wurden die Schiffe in der südlichen Nordsee eingesetzt, in der man Zerstörerangriffe für am wahrscheinlichsten hielt.

Die Kaiserliche Marine hatte eine ähnlich vage Einschätzung der Gefahr durch U-Boot-Angriffe. Denn in den ersten sechs Wochen des Krieges hatten die Deutschen bereits zwei U-Boote verloren, ohne dass zählbare Erfolge vorgewiesen werden konnten.

Der englische Admiral Christian hatte das 7. Kreuzergeschwader am 16. September zur Doggerbank befohlen. Aufgrund schlechten Wetters musste sich zunächst die Zerstörereskorte unter Commodore Reginald Tyrwhitt zurückziehen. Als sich das Wetter weiter verschlechterte, wurden die Panzerkreuzer schließlich in das Seegebiet der Breeveertien befohlen, um besseres Wetter abzuwarten. Am 20. September verließ Christians Flaggschiff, die Euryalus, den Verband um Kohlen zu bunkern (aufgrund des schlechten Wetters konnte er sein Flaggschiff nicht wechseln), und die Aboukir, Hogue und Cressy, jetzt unter dem Kommando des Kommandanten der Aboukir, J. E. Drummond, blieben allein auf See. Am Morgen des 22. September durchquerte U 9 unter Kapitänleutnant Otto Weddigen dasselbe Seegebiet auf der Rückfahrt von einer Patrouille.

Deutsches Unterseeboot SMS U 9

Der Gefechtsverlauf

Um 6:00 Uhr am Morgen des 22. September hatte sich das Wetter beruhigt und der englische Verband fuhr mit einer Geschwindigkeit von 10 Knoten in Dwarslinie (also nebeneinander) mit einem Abstand von ca. 3,7 km. Die Ausgucke hielten nach Schiffen oder Periskopen getauchter U-Boote Ausschau und ein Geschütz auf jeder Seite eines Schiffes war besetzt. U 9 hatte getaucht das Ende des Sturms abgewartet und beim Auftauchen die britischen Schiffe gesichtet. Um 6:20 Uhr feuerte Weddigen seinen ersten Torpedo auf das nächstgelegene Schiff und traf die Aboukir auf der Steuerbordseite. Der Maschinenraum wurde geflutet und der Schaden ließ das Schiff sofort stoppen. Da keine gegnerischen Schiffe gesichtet waren, nahm Kapitän Drummond an, auf eine Mine gelaufen zu sein und gab den beiden anderen Kreuzern den Befehl, näherzukommen und Hilfe zu leisten. Nach 25 Minuten kenterte die Aboukir und sank fünf Minuten später. Bis dahin hatte erst ein Rettungsboot ausgesetzt werden können.

HMS Hogue

U 9 war nach dem ersten Torpedoschuss wieder tiefer abgetaucht. Als es wieder auf Sehrohrtiefe war, konnte Weddigen zwei andere Kreuzer erkennen, die schiffbrüchige Seeleute aufnahmen. Er feuerte zwei weitere Torpedos aus einer Entfernung von 270 Meter auf die Hogue und traf mit beiden Schüssen. Durch das Abfeuern der beiden Torpedos hob sich der Bug von U 9 aus dem Wasser und das deutsche U-Boot wurde gesichtet. Die schwer getroffene Hogue eröffnete das Feuer, aber es gelang Weddigen wieder zu tauchen, ohne getroffen zu werden. Die Hogue kenterte zehn Minuten später und war um 7:15 Uhr versunken.

Gemälde von Arthur Thiele. Unterseeboot „U 9“ im Kampfe mit den englischen Kreuzern „Hogue“, „Abukir“ u. „Cressy“.

Um 7:20 Uhr feuerte U 9 aus den Heckrohren zwei Torpedos aus 910 Metern auf die verbleibende Cressy und traf sie einmal auf der Steuerbordseite. Die Cressy erwiderte das Feuer und versuchte U 9 ohne Erfolg zu rammen. Um 7:30 Uhr feuerte U 9 aus 500 Metern den letzten Torpedo aus einem Bugtorpedorohr und traf die Cressy ein zweites Mal, diesmal auf der Backbordseite. Das Schiff kenterte und versank um 7:55 Uhr. Notrufe waren von verschiedenen Schiffen aufgefangen worden. Die niederländische Flora erreichte als erstes Schiff um 8:30 Uhr den Ort des Geschehens und rettete 286 Schiffbrüchige, die Titan weitere 147 Seeleute. Um 10:45 Uhr erreichten die britischen Zerstörer unter Commodore Reginald Tyrwhitt das Seegebiet, so dass insgesamt 837 Mann gerettet werden konnten. Doch 1459 Seeleute, größtenteils Reservisten, ertranken. Die Zerstörer begannen eine Suche nach U 9, welches mit elektrischem Antrieb nur eine kurze Strecke getaucht fahren konnte. Doch Weddigen blieb bis zur Nacht unter Wasser und entkam unbeschadet.

Folgen

Das Desaster war ein Schock für die britische Öffentlichkeit und beschädigte das Ansehen der Royal Navy in der ganzen Welt. In 90 Minuten waren dreimal mehr britische Seeleute ums Leben gekommen als bei Trafalgar. Die verbleibenden Panzerkreuzer wurden sofort von Patrouillen zurück genommen und es erging Befehl, dass nur noch kleine Fahrzeuge wie Zerstörer Hilfe leisten durften, während Schiffe ab Kreuzergröße ihre Fahrt fortsetzen mussten. Konteradmiral Christian wurde gerügt. Kapitän Drummond wurde in der folgenden Untersuchung kritisiert, da er bekannte Vorsichtsmaßnahmen gegen U-Boot-Angriffe (wie z. B. regelmäßige Kursänderungen) außer Acht gelassen hatte. Für sein Verhalten während des Gefechts wurde er hingegen gelobt.

Otto Weddigen

Der Seemann Wenman „Kit“ Wykehan-Musgrave (1899–1989) sank gleich mit allen drei Schiffen. Seine Tochter wusste später zu berichten, dass er auf der Aboukir über Bord ging und schwimmend die Hogue erreichte. Gerade als er dort an Bord kletterte, wurde sie selbst getroffen und er schaffte es erneut, sich schwimmend diesmal auf die Cressy zu retten, nur um ein drittes Mal torpediert zu werden. Er klammerte sich schließlich an ein Stück Treibholz und wurde von einem niederländischen Trawler gerettet.