3,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: epubli

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

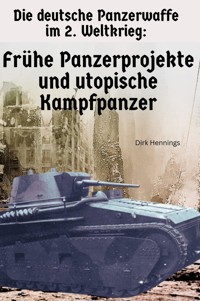

DIE DEUTSCHE PANZERWAFFE IM 2. WELTKRIEG Frühe Panzerprojekte & utopische Kampfpanzer Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs wurde Deutschland durch den Vertrag von Versailles in der militärischen Entwicklung eingeschränkt. Dennoch wurden erste Panzer in einem Geheimprogramm unter dem Tarnnamen "Traktor" entwickelt. Dabei gab es zwei unterschiedliche Typen. Den "Leicht-Traktor" und den "Groß-Traktor". Außerdem gab es noch eine Entwicklung mit dem Namen Neubaufahrzeug. Aber auch weitere spätere Panzerprojekte beinhaltet dieses Buch. Die Deutschen erprobten diese Panzer in der Sowjetunion im Rahmen des Vertrags von Rapallo, der 1922 zwischen der UdSSR und Deutschland unter strenger Geheimhaltung und Sicherheit geschlossen wurde. Die von 1926 bis 1933 genutzte Versuchsanlage hieß Panzertruppenschule Kama und befand sich in der Nähe von Kasan in der Sowjetunion. Der Standort war ein gemeinsames Testgelände und Panzerübungsplatz für die Rote Armee und die Reichswehr. In diesem Buch wird die Geschichte dieser frühen und geheimen deutschen Panzerentwicklungen detailliert dargestellt. Ergänzt wird das Buch um umfangreiches Bildmaterial und die technischen Erläuterungen. Umfang: 70 Seiten

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 49

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Die deutsche Panzerwaffe im 2. Weltkrieg:

Frühe Panzerprojekte & utopische Kampfpanzer

IMPRESSUM:

Dirk Hennings

c/o IP-Management #4887

Ludwig-Erhard-Str. 1820459 Hamburg

Panzerprojekte vor 1933

Großtraktor 1928/29

Großtraktor war die Tarnbezeichnung eines deutschen Panzer-Prototyps, der noch während der Weimarer Republik entwickelt wurde. Zusammen mit den zeitgleich entwickelten Prototypen des „Leichttraktor“ waren es die ersten deutschen Panzerfahrzeuge, die nach dem Ersten Weltkrieg entstanden.

Geschichte und Entwicklung

Nach dem Ersten Weltkrieg war es dem Deutschen Reich gemäß den Bestimmungen des Versailler Vertrages untersagt, eine Panzerwaffe zu besitzen. Um dieses Verbot und die Überwachung durch die Interalliierte Kontrollkommission zu umgehen, gründeten einige Rüstungsfirmen Zweigniederlassungen im Ausland. So erwarb die Gutehoffnungshütte beispielsweise den schwedischen Maschinenhersteller Landsverk AB, der im weiteren Verlauf zum wichtigsten Panzerhersteller Schwedens wurde. In Deutschland selbst koordinierte das Truppenamt die bisherige Panzerentwicklung.

Schon im Jahre 1926 erhielten die Unternehmen Rheinmetall, Daimler-Benz und Krupp den Auftrag, einen Versuchspanzer in der 20-Tonnen-Klasse zu entwickeln. Alle drei Unternehmen stellten 1928 und 1929 jeweils zwei Prototypen aus Weichstahl her, die aus Gründen der Geheimhaltung die Tarnbezeichnung „Großtraktor“ erhielten. Die Fahrzeuge wurden im Rahmen der militärischen Kooperation mit der Sowjetunion (Vertrag von Rapallo) zusammen mit der Roten Armee in der Panzerschule Kama umfangreich getestet. Nach dem Ende der gemeinsamen deutsch-sowjetischen Zusammenarbeit im Zuge der Machtübernahme der neuen nationalsozialistischen Regierung kamen die Panzer zurück nach Deutschland, wo sie in der Anfangszeit als Übungsfahrzeuge genutzt wurden. Da die noch unausgereiften Prototypen aber auch für diese Aufgabe nur bedingt geeignet waren, wurden sie bis 1937 ausgemustert und endeten alle als Ehrenmal bei den frühen Panzerregimentern.

Die umfangreichen Tests ermöglichten es den deutschen Konstrukteuren, wichtige Erfahrungen im Panzerbau zu sammeln. Der Bau des Großtraktors leitete direkt zum ähnlich aussehenden Neubaufahrzeug über.

Technik

Der Großtraktor war als schwerer Durchbruchswagen konzipiert. Mit seinen umlaufenden Gleisketten hatte er starke Ähnlichkeit mit den Panzertypen des Ersten Weltkrieges. Auf der großen Wanne befand sich ein voll schwenkbarer Turm mit einer – auch anfangs im Panzerkampfwagen IV verwendeten − kurzen 7,5-cm-Kanone. Als Sekundärbewaffnung besaß er drei bis vier Maschinengewehre. Die rund 16 Tonnen schweren Fahrzeuge waren mit verschiedenen Sechszylindermotoren von 250 bis 260 PS Leistung ausgestattet.

Leichttraktor 1930

Leichttraktor (auch L.Tr.) war die Tarnbezeichnung von insgesamt vier Panzerprototypen der deutschen Reichswehr und späteren Wehrmacht, die noch während der Weimarer Republik entwickelt wurden. Zusammen mit dem Großtraktor waren es die ersten deutschen Panzerfahrzeuge, die nach dem Ersten Weltkrieg entstanden.

Gemäß dem Vertrag von Versailles war dem Deutschen Reich der Besitz einer Panzerwaffe untersagt, weswegen schon frühzeitig Anstrengungen unternommen wurden, dieses Verbot zu umgehen. Im Jahre 1928, also zwei Jahre nach dem Entwicklungsauftrag des Großtraktors, wurden die Unternehmen Rheinmetall, Krupp und Daimler-Benz angewiesen, einen leichten Versuchspanzer mit dem Projektnamen VK 31 zu entwickeln, der zehn bis zwölf Tonnen wiegen sollte.

Wegen interner Probleme schied Daimler-Benz aus dem Entwicklungsprozess aus, während Krupp und Rheinmetall eine gemeinsame Kooperation vereinbarten. Aus diesem Grund ähnelten sich die von jeweils beiden Unternehmen im Frühjahr 1930 gefertigten zwei Prototypen. Alle vier Fahrzeuge wurden im Sommer desselben Jahres zur Panzerschule Kama, einer geheimen Übungsstätte infolge des Vertrags von Rapallo, verbracht und dort zusammen mit der Roten Armee getestet. Die Tests verliefen zwar relativ erfolgreich, jedoch zeigte sich, dass es sich bei den noch unzulänglichen Konstruktionen um reine Übungsfahrzeuge handelte, die nicht zum Kampf geeignet waren.

1931 erfolgte eine Bestellung von 289 Leichttraktoren, welche aber ein Jahr später zugunsten des Panzerkampfwagen I storniert wurde. Nach der Beendigung der deutsch-sowjetischen Zusammenarbeit in Kasan aufgrund der veränderten politischen Lage im Deutschen Reich 1933 wurden alle vier Prototypen zurück nach Deutschland verbracht und dienten dort für einige Jahre als Trainingsfahrzeuge für die noch junge Panzertruppe. Zumindest ein Panzer soll danach als Ehrenmal auf dem Truppenübungsplatz Putlos gedient haben.

Technik

Die von beiden Unternehmen gelieferten Prototypen unterschieden sich grundsätzlich beim Laufwerk. Während Rheinmetall ein raupenähnliches Fahrwerk mit zwölf kleinen Doppellaufrädern − aufgehängt zu je zwei Paaren in sechs Doppelschwingen − verwendete, bestand dies bei Krupp aus sechs miteinander verbundenen Doppellaufrollen, welche mittels Schraubenfedern gedämpft und mit einem zusätzlichen Führungsrad vorne und hinten versehen waren. Die Bewaffnung bestand aus einer halbautomatischen 3,7-cm-KwK mit einer Rohrlänge von 1,67 m und einem leichten Maschinengewehr MG 13; für die Kanone wurden 150 und für das MG 3000 Schuss mitgeführt. Mit einer Front- und Seitenpanzerung von 14 mm bot das Fahrzeug lediglich Schutz gegen Hartkerngeschosse aus Infanteriegewehren.

Als Antrieb kam bei allen Prototypen der 6-Zylinder-Motor M36 von Daimler-Benz zur Verwendung. Dieser aus dem Lkw-Bereich stammende Motor war flüssigkeitsgekühlt und wog 360 kg. Mit einer Tankkapazität von 150 Liter Benzin konnte auf der Straße ein Fahrbereich von etwa 140 Kilometern erreicht werden. Des Weiteren war ein Viergang-Getriebe von ZF verbaut. Die Besatzung bestand aus vier Mann: Kommandant, Richtschütze, Funker und Fahrer. Die zwei erstgenannten befanden sich im hinten aufgesetzten Turm, während der Funker auf dem Boden rechts versetzt hinter dem Fahrer saß (beim Rheinmetall-Typ saß der Funker auf gleicher Höhe auf der anderen Seite des Motors). Das eingebaute Funkgerät hatte eine Reichweite von zwei bis drei Kilometern, während Morsebetrieb bis zu einer Entfernung von 17 km möglich war.

Die geheime Panzerschule Kama

Die Panzerschule Kama war eine militärische Schul- und Erprobungseinrichtung für Panzer in Kooperation zwischen der Sowjetunion und dem Deutschen Reich zur Zeit der Weimarer Republik. Sie lag bei Kasan in der Tatarischen ASSR.

Hintergrund