Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: epubli

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

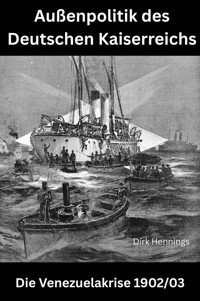

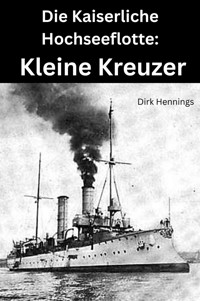

DIE KAISERLICHE HOCHSEEFLOTTE – KLEINE KREUZER "Kleiner Kreuzer" war eine Typenbezeichnung für Kriegsschiffe ab dem späten 19. Jahrhundert in der deutschen kaiserlichen Marine. In der Kaiserlichen Marine wurde die Typenbezeichnung ab 1899 offiziell für Kreuzer mit einer Verdrängung von weniger als 5.500 Tonnen verwendet. Kreuzer, die größer waren, wurden als große Kreuzer bezeichnet. Kleine Kreuzer ähnelten in ihrer Funktion den britischen Leichten Kreuzern, waren jedoch im Allgemeinen etwas kleiner und in der Regel mit schwächeren Geschützen ausgestattet. Die kleinen Kreuzer wurden als Flottenaufklärer, Flottillenführungsschiffe, im Auslandsdienst und zur Führung von Handelskriegen eingesetzt. Dieses Buch erzählt die Geschichte dieser Schiffe und dieses Kriegsschiffstyps. Es beschreibt die Aufgaben und Einsätze, die einzelnen Schiffsklassen und auch die technischen Details. Viele zeitgenössische Bilder ergänzen dieses Werk. Umfang: 325 Seiten

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 252

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Die Kaiserliche Hochseeflotte

Kleine Kreuzer

IMPRESSUM:

Dirk Hennings

c/o IP-Management #4887

Ludwig-Erhard-Str. 1820459 Hamburg

Kapitel 1: Begriff & Aufgaben

Der Begriff Kreuzer bezeichnet einen Typ von Kriegsschiffen mittlerer Größe. Er hat seinen Ursprung in dem niederländischen Wort „kruiser“ aus dem 17. Jahrhundert, der ein kreuzendes (im Sinne von hin und her fahrendes) Schiff bezeichnete.

Ihre Aufgaben waren Handelsstörung, Operationen an feindlichen Küsten, Überwachung von Seewegen, Präsenz zeigen und auch das Aufspüren und Bekämpfen gegnerischer Kreuzer. In der Segelschiffära führten solche Aufgaben überwiegend Fregatten durch, aber auch Korvetten (bzw. Sloops), seltener auch Linienschiffe, wenn etwa eine stärkere Einheit benötigt wurde oder eine schwächere nicht verfügbar war. Zum Schiffstyp wurde der Kreuzer etwa um 1860/70, als die Segelfregatte obsolet wurde und jene dampfbetriebenen Schiffe, die an deren Stelle treten sollten, nun „Kreuzer“ genannt wurden. Diese ersten Kreuzer waren mit leichter bis mittlerer Artillerie bewaffnet und nur schwach gepanzert. Dafür hatten sie eine recht große Reichweite und waren typischerweise schnell. Ihre Eigenschaften bezüglich Panzerung, Antrieb und Bewaffnung folgten der Regel „stärker zu sein als alle schnelleren Einheiten und schneller zu sein als alle stärkeren Einheiten“ (englisch „to outgun every ship they could not outrun and to outrun every ship they could not outgun“). In den Hauptseegebieten (also im 19. Jahrhundert die europäischen Gewässer) sollten sie primär als Handelsstörer agieren oder die stärkeren Schlachtgeschwader als Aufklärer unterstützen. In entfernten Seegebieten waren sie dagegen bestens geeignet, als größte lokale Einheit (oftmals als Flaggschiff eines kleinen Geschwaders) Stärke zu demonstrieren. Diese Rollenverteilung behielten Kreuzer noch bis ins 20. Jahrhundert hinein. Im Zweiten Weltkrieg waren sie auch zum Begleitschutz für wichtige Konvois abgeteilt.

Arten von Kreuzern

Im Laufe der Zeit entstanden zahlreiche Bezeichnungen für verschiedene Kreuzertypen. Diese können sich auf technische oder administrative Aspekte oder den Einsatzzweck beziehen oder auch nur historisch bedingt sein. Dabei überschneiden sich die Begriffe vielfach.

In den 1880er Jahren wurden in deutschen Marinen in Anlehnung an die Segelschiffzeit die Bezeichnungen Kreuzerfregatte und Kreuzerkorvette verwendet. Ab ca. 1900 wurde zwischen kleinen Kreuzern und großen Kreuzern unterschieden. Die k. u. k.-Marine verwendete für ihre modernen kleinen Kreuzer auch die Bezeichnung Rapidkreuzer. In technischer Hinsicht werden für die Zeit vom Ende des 19. Jahrhunderts bis nach dem Ersten Weltkrieg Kreuzer nach der Art der Panzerung in ungeschützte Kreuzer, geschützte Kreuzer oder Panzerdeckskreuzer und Panzerkreuzer unterschieden. Für die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg bildete sich, auch vor dem Hintergrund der Flottenverträge, die Unterscheidung nach Leichten und Schweren Kreuzern heraus. Als Untergruppe der Leichten Kreuzer entstanden die Flugabwehrkreuzer (Fla-Kreuzer/Flak-Kreuzer).

Nach der Art ihrer Bewaffnung werden manche der den vorgenannten Typen zuzuordnende Schiffe auch als Torpedokreuzer oder als Minenkreuzer bezeichnet. Aufklärungskreuzer, Flottenkreuzer und Spähkreuzer, waren Kreuzertypen, die mit der Schlachtflotte zusammen operieren sollten Auslandskreuzer, Kolonialkreuzer und Stationskreuzer tragen ihren Namen auf Grund ihres Einsatzzweckes. Teilweise wurden dafür zweckgebaute Schiffe verwendet, teilweise ohnehin vorhandene Kreuzer. Nach dem Zweiten Weltkrieg änderte sich das Einsatzprofil von Kreuzern grundlegend, die Abgrenzung zu anderen Schiffsarten wurde unscharf. In Bezug auf Antrieb bzw. Bewaffnung entstanden die Bezeichnungen Atomkreuzer und Lenkwaffenkreuzer.

Besonders aus der Frühzeit des Kreuzerbaus (Ende des 19. Jh.) stammen die folgenden Bezeichnungen:

Dynamitkanonenkreuzer

Als Dynamitkanonenkreuzer wurde das Versuchsschiff USS Vesuvius bezeichnet.

Rammkreuzer

Obwohl um 1900 fast alle größeren Kriegsschiffe einen Rammbug hatten, wurden einige so ausgerüstete Kreuzer auch als Rammkreuzer bezeichnet. Rammkreuzer entstanden nach 1866 bei verschiedenen Kriegsflotten. In der Seeschlacht von Lissa am 20. Juli 1866 entschied die Österreichische Marine durch Rammstöße gegen italienische Schiffe die Schlacht für sich. Im Ergebnis dieser Schlacht kehrten die Kriegsmarinen wieder zur antiken Rammstoß-Taktik zurück. Die Rammkreuzer trugen neben schwerer Artillerie als Hauptbewaffnung noch einen Rammbug. Die großen Marinen gingen ziemlich schnell wieder von der Rammtaktik ab. Lediglich wirtschaftlich schwache Staaten führten diese Schiffe als Alternative zu den relativ teuren Panzerschiffen bis etwa 1890 weiter in ihren Flotten. Nach 1890 wurden die Rammkreuzer jedoch nur noch als reine Artillerieträger klassifiziert (Geschützte Kreuzer 1. und 2. Klasse) und später außer Dienst gestellt.

Aufklärungskreuzer

Als Aufklärungskreuzer wurden Kreuzer bezeichnet, die im Aufklärungsdienst eingesetzt waren. Großbritannien baute im Ersten Weltkrieg spezielle Aufklärungskreuzer vom Typ "Scout", die sich durch für die damalige Zeit hohe Geschwindigkeit von 25,5 kn (47 km/h) auszeichneten. Allerdings waren diese Schiffe für einen Kreuzer relativ schwach bewaffnet.

Großer Kreuzer

Als Große Kreuzer (nicht zu verwechseln mit Schweren Kreuzern) wurden in der deutschen kaiserlichen Marine Kreuzer mit einer Wasserverdrängung von mehr als 5500 t bezeichnet. Der Begriff wurde durch die Flottengesetze fixiert. 1898 sah das erste Flottengesetz eine Zahl von 12 Großen Kreuzern vor, von denen drei im Ausland eingesetzt werden sollten und drei der Reserve zugeordnet waren.

Panzerkreuzer

Der Panzerkreuzer ist ein an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert entwickelter Kriegsschiffstyp, der in erster Linie für Aufklärungseinsätze und den Handelskrieg konzipiert worden war. Der Bedarf für diesen Schiffstyp entstand durch die Rivalität der Großmächte im Wettlauf um Kolonien. Es war nötig geworden, ein Schiff zu bauen, das eine relativ starke Bewaffnung mit einer möglichst großen Geschwindigkeit über lange Strecken befördern konnte. Der Gedanke war, im Falle einer Auseinandersetzung die Nachschubwege des Gegners auf allen Weltmeeren abzuriegeln. Panzerkreuzer waren für diese Aufgaben wesentlich besser geeignet als die zwar schwer bewaffneten, aber auch langsamen und in ihrer Reichweite beschränkten Linienschiffe.

Hilfskreuzer

Hilfskreuzer waren als umgebaute Handelsschiffe nur von ihrem Einsatzzweck, nicht aber von ihrer Bauart her Kreuzer. Im Gegensatz zu den britischen wurden die deutschen Hilfskreuzer als Handelsstörer eingesetzt. Sie sollten unerkannt die britische Blockade durchfahren und dann britische Handelsschiffe fernab vom Kriegsgebiet angreifen, damit die Royal Navy Schiffe aus dem Kriegsgebiet abziehen und zum Schutz ihrer Konvois einsetzen musste.

Schlachtkreuzer

Ein Schlachtkreuzer ist ein großes Kriegsschiff, von der Größe und der Bewaffnung einem Schlachtschiff vergleichbar, aber mit einer höheren, für Kreuzer typischen Geschwindigkeit auf Kosten von geringerer Panzerung. Schlachtkreuzer gehören somit zur Gruppe der Großkampfschiffe. Dies erwies sich als unbefriedigender Kompromiss, sodass das Konzept des Schlachtkreuzers schon nach dem Ersten Weltkrieg aufgegeben wurde, als leistungsstärkere Maschinenanlagen ausreichende Panzerstärken ermöglichten

Weitere Kreuzerbezeichnungen

Kreuzerkorvette

Kreuzerkorvette war von 1884 bis 1893 eine offizielle Typbezeichnung für bestimmte Kriegsschiffe in der deutschen Kaiserlichen Marine. Die so klassifizierten Schiffe unterschieden sich auf Grund der raschen technischen Entwicklung stark voneinander. Gemeinsam war ihnen, dass sie für das Aufgabenprofil eines Kreuzers entworfen waren.

Die 1884 zu Kreuzerkorvetten umklassifizierten Schiffe waren zuvor als Glattdeckskorvetten bezeichnet worden. Es handelte sich dabei um Dreimast-Vollschiffe oder -Barks mit zusätzlichem Dampfantrieb, die eine Wasserverdrängung zwischen 1.200 und 2.600 Tonnen hatten. Ihre aus Ringkanonen bestehende Bewaffnung stand in der Art einer Korvette hinter Stückpforten auf beiden Seiten des Oberdecks. Insgesamt ähnelten die Schiffe noch stark den Korvetten der Segelschiffszeit. Die beiden Kreuzerkorvetten der Irene-Klasse von 1887 hingegen waren deutlich größere und modernere Schiffe ohne Segeltakelage. Die Geschütze waren drehbar in Schwalbennestern aufgestellt, und als erste deutsche Kreuzer erhielten die Schiffe ein Panzerdeck; technisch sind sie somit als Geschützte Kreuzer einzuordnen. Als letzte Kreuzerkorvette wurde die ähnliche Kaiserin Augusta entworfen. 1893 wurden die noch vorhandenen ehemaligen Glattdeckskorvetten zu Kreuzern III. Klasse erneut umklassifiziert. Die neuen Kreuzerkorvetten wurden als Kreuzer II. Klasse bezeichnet. 1899 wurden alle noch vorhandenen Schiffe als Kleine Kreuzer klassifiziert, ausgenommen die Kaiserin Augusta, die als Großer Kreuzer eingestuft wurde.

Ungeschützte Kreuzer

Ungeschützte Kreuzer stellten eine Kriegsschiffklasse dar, die ab ca. 1850 in den Kriegsflotten eingesetzt wurde. Gegen die Wirkung von feindlichem Beschuss waren ungeschützte Kreuzer nur durch den an den Bordwänden gebunkerten Kohlevorrat geschützt. Die ungeschützten Kreuzer der deutschen Kaiserlichen Marine waren die ersten Schiffe der Kreuzer-Klasse und lösten die Schraubenfregatten und Schraubenkorvetten ab. Sie dienten vor allem im Auslands- und Kolonialdienst und waren bis ca. 1875 die Hauptform der Kreuzer und hatten neben Dampfmaschinenantrieb meist noch eine Hilfsbesegelung. Die maximale Wasserverdrängung betrug zunächst ca. 6.000 Tonnen, reduzierte sich bis 1894 aber auf unter 2.000 Tonnen. Ungeschützte Kreuzer wurden im Deutschen Reich zum Schluss auch als Ungeschützte kleine Kreuzer bzw. Kreuzer 4. Klasse bezeichnet. Größere noch in Dienst stehende ungeschützte Kreuzer wurden als Kreuzer 3. Klasse bezeichnet. Durch die Verbesserung der Artillerie- und Torpedowaffen waren ungeschützte Kreuzer nach 1900 nicht einmal mehr für den Auslandsdienst geeignet. Vorhandene Schiffe wurden außer Dienst gestellt bzw. als Schulschiffe aufgebraucht. Ab 1899 wurden nur noch Geschützte Kreuzer, bzw. Kleine Kreuzer gebaut.

Geschützter Kreuzer / Panzerdeckkreuzer

Ein Geschützter Kreuzer war ein Kriegsschiffstyp, der ab etwa 1880 eingesetzt wurde. Bei diesen Kreuzern bestand der Panzerschutz im Wesentlichen aus einem Panzerdeck, welches die Kessel- und Maschinenräume sowie die Munitionskammern schützte. Der Begriff „Geschützter Kreuzer“ wird deshalb weitgehend synonym mit dem des Panzerdeckkreuzers verwendet. Geschützte Kreuzer waren weniger stark gepanzert als die späteren Panzerkreuzer, die zusätzlich einen Seitenpanzer besaßen.

Gegen die Wirkung von feindlichem Beschuss waren Geschützte Kreuzer zunächst mit einem Panzerschutz der Kessel- und Maschinenräume und der Hauptbewaffnung versehen. Spätere Versionen wurden mit einem durchlaufenden Panzerdeck versehen und dann auch als Panzerdeckkreuzer bezeichnet. Außerdem erhielt der Kommandostand Panzerschutz. Als erster Geschützter Kreuzer gilt die britische schraubengetriebene Korvette Comus, die 1879 ein partielles Panzerdeck erhielt. Das erste durchgehende Panzerdeck kam 1883 auf dem chilenischen Armstrong-Rendel-Kreuzer Esmeralda zum Einsatz.

Panzerschema eines Geschützten Kreuzers – Panzerung des Decks dunkler markiert

Chilenischer Kreuzer Esmeralda

Die Dicke des Panzerdecks betrug meist etwa 5 bis 7,5 cm. Die Schiffsgröße variierte normalerweise von 2.500 bis 7.000 Tonnen. Die Hauptbewaffnung war in den einzelnen Marinen verschieden, bestand jedoch meist aus bis zu zwölf Einzelgeschützen mit 10 bis 15 cm Kaliber. Einige Schiffe trugen zusätzlich auf Vor- und Achterschiff ein schwereres Geschütz (Kaliber 21 bis 28 cm) und ähnelten damit Panzerkreuzern. Um 1900 erreichten Geschützte Kreuzer mit ihren Kolbendampfmaschinen typischerweise Geschwindigkeit von 20 bis 22 Knoten. In der deutschen Kaiserlichen Marine unterschied man ab etwa 1900 inoffiziell Große Geschützte Kreuzer (über 5000 t Wasserverdrängung) und Kleine Geschützte Kreuzer. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde die Bezeichnung „Geschützter Kreuzer“ aufgegeben.

Nach 1900 bis zum Ersten Weltkrieg bauten nur noch Deutschland und Großbritannien in größerem Maßstab geschützte Kreuzer, und zwar die des kleineren Typs von anfänglich ca. 3000 t Wasserverdrängung, die später auf etwa 5000 t Wasserverdrängung anwuchsen. Diese Schiffe wurden sowohl in Übersee als auch zur Aufklärung für die Flotte eingesetzt. Ab 1907 begannen Turbinen die Dreifach-Expansionsmaschinen als Antrieb zu ersetzen. Deutschland und England begannen 1911, ihre neuesten Kreuzer zusätzlich mit einem Panzergürtel von 60–100 mm Dicke zu schützen. Auch Österreich baute mit der Admiral Spaun (1909) und den 3 Schiffen der Helgoland-Klasse (ab 1912) 3500 t große moderne Kreuzer mit Turbinenantrieb und Wasserlinienpanzer (vgl. Rapidkreuzer). Diese Schiffe, die strenggenommen keine geschützten Kreuzer mehr waren, wiesen die Entwicklung zu den Leichten und Schweren Kreuzern der Nachkriegszeit.

Kleiner Kreuzer

Der Begriff Kleiner Kreuzer bezeichnete ab Ende des 19. Jahrhunderts einen Schiffstyp in der deutschen Kaiserlichen Marine und der k.u.k. Kriegsmarine. In der Kaiserlichen Marine wurde die Bezeichnung 1899 als offizielle Klassifizierung für Kreuzer mit einer Wasserverdrängung unter 5500 Tonnen eingeführt. Kleine Kreuzer wurden als Aufklärer für die Flotte, Führerschiffe für Torpedobootszerstörer, als Auslandskreuzer und auch im Handelskrieg eingesetzt.

Entwicklung

Als die Klassifizierung Kleiner Kreuzer in der Kaiserlichen Marine eingeführt wurde, fielen darunter zum Teil völlig verschiedene frühere Typen:

Die Avisos, die als Aufklärer und Begleitschiffe für die Schlachtflotte entworfen waren.

Die völlig veralteten Kreuzer III. Klasse der Alexandrine-Klasse, die 1875 noch als ungepanzerte Glattdeckskorvetten entworfen waren.

Die für den Auslandsdienst gebauten ungeschützten Kreuzer IV. Klasse (Schwalbe-Klasse, Bussard-Klasse).

Die geschützten Kreuzer III. Klasse und der zur II. Klasse gehörenden Prinzeß-Wilhelm-Klasse (die übrigen Kreuzer II. Klasse fielen ab 1899 unter die Großen Kreuzer), die Kompromissentwürfe darstellten, die sich sowohl für den Flotten- als auch für den Auslandsdienst eigenen sollten.

Die ab 1898 von Stapel laufenden kleinen Kreuzer der Gazelle-Klasse stellten den Prototyp des bis zum Ersten Weltkrieg gebauten Kleinen Kreuzers dar. Die deutschen Kreuzer sollten sowohl eine ausreichende Bewaffnung und Geschwindigkeit zum Dienst mit der Flotte als auch eine für den Auslandsdienst geeignete Wohnlichkeit und Seeausdauer aufweisen. Dies stand im Gegensatz zur Entwurfspraxis der britischen Marine, für verschiedene Aufgaben verschiedene Schiffstypen zu bauen.

Bei den ab der Gazelle-Klasse gebauten Schiffen handelte es sich um geschützte Kreuzer. Die Wasserverdrängung steigerte sich von anfangs 2650 Tonnen auf 5620 Tonnen im Jahr 1916. Die ersten Klassen wurden von Dreifach-Expansionsmaschinen angetrieben. Dies hatte für den Schutz den Nachteil, dass das Panzerdeck über den Kolbenmaschinen aufgrund deren Bauhöhe erhöht angeordnet werden musste. Die sich durch diese »Panzerglocke« ergebene größere Gefährdung versuchte man durch Verstärkung der Böschungen im erhöhten Bereich (anfangs 60, später 100 mm) auszugleichen. Erst mit der allgemeinen Einführung des Turbinenantriebs konnte man auf diese Schwachstelle verzichten und ein glatt durchlaufendes Panzerdeck einbauen.

SMS Gazelle

Als erste Kleine Kreuzer erhielten SMS Lübeck 1903 und SMS Dresden 1907 den Turbinenantrieb, der mit der Kolberg-Klasse 1908 allgemein eingeführt wurde. Dadurch steigerte sich die Geschwindigkeit von gut 20 kn auf 27 kn.

Ab der Magdeburg-Klasse (1911) erhielten die Kleinen Kreuzer einen 60 mm dickem Wasserlinienpanzer aus weichem Nickelstahl, der von etwa 1,4 m unterhalb bis 2 m oberhalb der Konstruktionswasserlinie und über den größten Teil der Schiffslänge reichte. Gleichzeitig zu diesem verbesserten Schutz wurde die Längsband-Bauweise als Ersatz für die übliche Querspantbauart eingeführt, wodurch eine höhere Längsfestigkeit erreicht wurde. Äußerlich waren die Schiffe bis zur Kolberg-Klasse durch eine lange Back mit den Mannschaftsquartieren und einer Hütte für die Offiziers-Wohnräume gekennzeichnet. Zwischen Back und Hütte lag ein Mitteldeck mit festem Schanzkleid über seine ganze Länge. Diese Formgebung wurde mit der Magdeburg-Klasse aufgegeben, da eine niedrige Schanz benötigt wurde, um die Kreuzer zum Minenlegen (bis Wiesbaden-Klasse 120, spätere 200 Minen) zu befähigen. Die Bewaffnung bestand bis zur Königsberg-Klasse aus 10, später 12 Schnellladekanonen mit einem Kaliber von 10,5 cm. Mit der Pillau-Klasse wurde 1914 das 15 cm-Geschütz eingeführt, das auch auf einigen älteren Schiffen nachgerüstet wurde. Als spezialisierter Untertyp wurden 1915 die Minenkreuzer der Brummer-Klasse auf Stapel gelegt. Ab 1922 wurden die Kleinen Kreuzer nach der Washingtoner Flottenkonferenz als Leichte Kreuzer bezeichnet.

Einsatz

Im Ersten Weltkrieg wurden die Schiffe hauptsächlich im Vorpostendienst (z. B. beim ersten Gefecht vor Helgoland) oder mit der Flotte (z. B. in der Skagerrak-Schlacht) eingesetzt. Bekannt ist der Einsatz als Handelsstörkreuzer (SMS Emden, Karlsruhe, Königsberg), obwohl sich die Schiffe auf Grund ihrer geringen Seeausdauer hierzu weniger eigneten. Durch den Kriegsausbruch auf Auslandsstation von der Heimat abgeschnitten, wurden die Schiffe in diese Rolle gedrängt. Dabei operierten sie anfangs erfolgreich, wurden aber schnell von der überlegenen britischen Marine gestellt und vernichtet.

Kapitel 2: Die 1890iger Jahre

SMS Gefion

SMS Gefion war ein Kleiner Kreuzer der Kaiserlichen Marine. Der Kreuzer wurde nach Gefion, einer Asenjungfrau der germanischen Mythologie benannt. Die Gefion entstand unter dem Amtsentwurf 1891 als Kreuzerkorvette, wurde später zum Kreuzer III. Classe und 1899 zum Kleinen Kreuzer umklassifiziert. Sie war das erste Schiff dieser Größenordnung der Kaiserlichen Marine, das schon vom Entwurf her keine Hilfsbesegelung mehr erhielt.

Entwurf

Die Kreuzerkorvette war der erste Versuch der Kaiserlichen Marine, einen sowohl für Aufklärungs- und Flottenaufgaben als auch für Überseezwecke geeigneten Kreuzer zu schaffen. Der Schiffskörper war den damaligen Gegebenheiten entsprechend als Quer- und Längsspant-Stahlbau ausgeführt, wobei die Schiffsunterseite aus Muntzmetall auf Holzplanken bestand, um den Bewuchs des Schiffsbodens zu verhindern. Ursprünglich waren als Bewaffnung zehn 15-cm Mantelringkanonen vorgesehen, diese wurden jedoch noch vor der Indienststellung durch neu entwickelte und wesentlich modernere Schnellladekanonen vom Kaliber 10,5-cm ersetzt. Dieses Geschütz blieb - von einigen Modifikationen abgesehen - bis 1912 das Standardkaliber der Marine bei den Kleinen Kreuzern.

Einsätze

SMS Gefion in den 1890er Jahren

Nach der Erprobungs- und Einfahrphase wurde die Gefion am 2. Oktober 1894 in den aktiven Dienst übernommen. Schon in der Einfahrphase hatten sich Unzulänglichkeiten an der Maschinenanlage herausgestellt, die nicht grundlegend behoben werden konnten: Kleinere Havarien, zu schwach dimensionierte Verbände und Vibrationen bei höheren Fahrtstufen minderten den Einsatzwert und die Betriebssicherheit beträchtlich. Hinzu kam die äußerst schlechte Belüftung der Maschinenräume, die im Dauereinsatz extreme Anforderungen an die physischen Kräfte des Heizpersonals stellte und konstruktionsbedingt nur geringfügig gemildert werden konnte.

Im Juni 1895 nahm das Schiff an den Eröffnungsfeierlichkeiten für den Kaiser Wilhelm Kanal teil. Anschließend diente es aufgrund seines verhältnismäßig großen Fahrbereichs bis 1897 jährlich als Begleitschiff der Kaiseryacht Hohenzollern bei den üblichen Sommerreisen. Am 30. April 1897 begleitete die Gefion das schwedische Passagierschiff Rex bei dessen Eröffnungsfahrt der Postdampferlinie von Sassnitz nach Trelleborg. Von September bis Dezember 1897 wurde die Gefion grundüberholt, um anschließend am 16. Dezember des Jahres die Fahrt zur Ostasiatischen Kreuzerdivision in Tsingtau anzutreten. Dort erfüllte sie die üblichen Repräsentationspflichten eines Stationsschiffes und besuchte mehrfach russische und japanische Häfen. Während des Boxer-Aufstands stellte das Schiff unter Kapitänleutnant Otto Weniger, dem späteren Kommandanten, ein Landungskorps, welches an der gescheiterten Seymour-Expedition im Juni 1900 teilnahm. Danach wurde die Gefion umgehend nach Deutschland zurückbeordert. Nach der Ankunft im Wilhelmshaven am 22. September 1901 wurde die Gefion außer Dienst gestellt und anschließend bis 1904 einer Grundinstandsetzung unterzogen. Danach erhielt sie bis 1914 einen Reservestatus und war am 10. August 1914 zur Mobilisierung vorgesehen. Aufgrund von Personalmangel unterblieb aber die Wiederindienststellung, und 1916 wurde die Gefion Wohnschiff in Danzig.

Am 5. November 1919 erfolgte die Streichung aus der Liste der Kriegsschiffe und der Verkauf an die Norddeutsche Tiefbaugesellschaft in Berlin. Diese ließ das Schiff 1920 in Danzig zum Motorschiff umbauen. Dabei wurden die meisten Aufbauten sowie die Maschinenanlage entfernt und stattdessen zwei Ladebäume samt zugehörigen Stauraum eingebaut. Die Antriebsanlage bestand nun aus zwei je 1500 PS starken Dieselmotoren, die ursprünglich für die SM U 115 und SM U 116 der Kaiserlichen Marine bestellt worden waren. Unter dem Namen Adolf Sommerfeld wurde der ehemalige Kreuzer von der Danziger Hoch- und Tiefbau GmbH bereedert, aber schon 1923 ebendort abgewrackt.

Baudaten

Schiffstyp Kreuzerkorvette

ab 1893 Creuzer III. Klasse

ab 1899 Kleiner Kreuzer

Schiffsklasse Einzelschiff

Baubezeichnung: Kreuzerkorvette J

Bauwerft: Ferdinand Schichau in Danzig

Bau-Nr.: 486

Kiellegung: 28. März 1892

Stapellauf: 31. Mai 1893

Fertigstellung: 27. Juni 1894

Baukosten: 5,171 Mio. Goldmark

Schiffsmaße

Vermessung: 2.549BRT / 1.147 NRT

Wasserverdrängung: Konstruktion: 3.746 t / Maximal: 4275 t

Länge: KWL: 109,2 m / über alles: 110,4 m

Breite: 13,2 m

Tiefgang: 6,27–6,47 m

Seitenhöhe: 7,87 m

Technische Daten

Kesselanlage: 6 kohlegefeuerte querstehende Zylinder-Doppel-Dampfkessel

Maschinenanlage: 2 stehende dreizylindrige

Dreifachexpansions-Dampfmaschinen

Anzahl der Propeller: 2 dreiflügelig Ø 4,2 m

Wellendrehzahl: 142/min

Antriebsleistung: 9.000 PSi / erreicht: 9.827 PSi

Geschwindigkeit: 19,0 kn / erreicht: 20,5 kn

Fahrbereich: 3.500 sm bei 12 kn / 6.500 sm bei 10 kn

Treibstoffvorrat: 860 t Kohle

Besatzung: 13 Offiziere und 289 Mann

Panzerung Material: gehärteter Nickelstahl

Deck: horizontal: 25–30 mm

Böschung: 40 mm

Leitstand: 30 mm

Bewaffnung

Seezielgeschütze: 10 × 10,5-cm-L/35 (807 Schuss, 108 hm)

Torpedoboots-Kanone: 6 × 5,0 cm SK L/40 (1500 Schuss, 62 hm)

TorpedorohreØ 45 cm: 2 seitlich auf Deck

SMS Hela

SMS Hela war ein Aviso, ab 1899 als Kleiner Kreuzer bezeichnet, der deutschen Kaiserlichen Marine, der im Ersten Weltkrieg zum Einsatz kam. Sie war ein Einzelschiff und mit vier 8,8-cm-Geschützen für einen Kreuzer nur sehr leicht bewaffnet.

Vorkriegsgeschichte / Bau und technische Daten

Die Hela wurde am 5. Dezember 1893 bei der Werft AG Weser in Bremen auf Kiel gelegt. Sie lief am 28. März 1895 vom Stapel. Benannt war sie nach der bei Danzig gelegenen Halbinsel Hela. Das Schiff war 105 m lang, 11 m breit und hatte einen Tiefgang von 4,64 m, die Wasserverdrängung lag bei 2.082 Tonnen. Die Friedensstärke der Mannschaft betrug 179 Mann.

Das Schiff wurde von zwei Dreizylinder-Dreifachexpansion-Dampfmaschinen angetrieben, die auf je eine Schraube von 3,25 m Durchmesser wirkten. Sechs Lokomotivkessel in zwei Kesselräumen produzierten den Dampf für die in getrennten Räumen installierten Maschinen, die für 6.000 PS konstruiert waren und der Hela bei den Probefahrten eine Geschwindigkeit von 20,5 Knoten ermöglichten.

Bewaffnet war sie mit vier 8,8 cm-Schnellladekanonen L/30, sechs 5 cm-Schnellladekanonen und drei 45 cm-Torpedorohre, von denen zwei an Deck standen und eines unter Wasser am Bug eingebaut war. Die 10 kg-Granaten ihrer 8,8-cm-Kanonen konnten bei der maximalen Erhöhung von 20° bis zu 6.900 m weit verschossen werden. Die Geschütze hatten je 200 Schuss und konnten eine Feuergeschwindigkeit von bis zu 15 Schuss/Minute erzielen. Die 5 cm L/40 Kanonen hatten eine maximale Feuergeschwindigkeit von zehn Schuss pro Minute und hatten mit ihren 1,75 kg-Geschossen nur eine Reichweite von 6.200 m. 250 Geschosse waren bei jeder dieser Kanonen vorhanden.

Gepanzert war die Hela nur geringfügig durch ein 20 mm Panzerdeck, das an den Seiten zum Teil auf 25 mm verstärkt war. Der Kommandoturm war mit einer Panzerung von 30 mm noch ein wenig stärker geschützt.

Die Hela war der letzte von neun Avisos, die seit dem Ankauf der Zieten 1875 aus England für die Kaiserliche Marine in Dienst kamen. Sie war der Vorläufer der vollwertigen Kleinen Kreuzer der Gazelle-Klasse.

Die Indienststellung der Hela fand am 3. Mai 1896 statt. Wegen Problemen mit der Maschinenanlage wurde sie nach eingehender Erprobung am 19. September 1896 wieder außer Dienst gestellt, um Nachbesserungen durchzuführen.

Flottendienst

Am 10. März 1898 erfolgte die endgültige Indienststellung des Avisos Hela. Er wurde der I. Division des I. Geschwaders zugeteilt. Vom 14. Juni bis zum 31. Juli war die Hela der kaiserlichen Yacht Hohenzollern als Begleitkreuzer zugeteilt und nahm an der jährlichen Nordlandreise des Kaisers teil, die in den Hardangerfjord führte. Vom 17. September bis zum 8. Dezember begleitete sie dann zusammen mit der Hertha den Kaiser auf einer Reise nach Palästina. 1899 nahm sie an den Reisen des Geschwaders in den Atlantik, dem Besuch in Dover und Besuchen in den Niederlanden und in Schweden teil. Im Zuge einer Neuordnung der Schiffsbezeichnungen wurde die Hela zum Kleinen Kreuzer umklassifiziert.

Ostasieneinsatz

Während des Boxeraufstandes im Jahr 1900 belagerten die Chinesen das Gesandtschaftsviertel in Peking und ermordeten den deutschen Gesandten, Baron Clemens von Ketteler. Die Gewalttätigkeit gegen Europäer in China führte zu einer Allianz von acht Nationen gegen die nationalistische chinesische Bewegung, der neben Deutschland auch Großbritannien, Italien, Russland, Österreich-Ungarn, die Vereinigten Staaten, Frankreich und Japan angehörten. Die in China aktuell stationierten Soldaten waren aber zu wenige, um die Boxer zu besiegen. In Peking war es eine Truppe von etwas über 400 Mann der acht Nationen, die das Gesandtschaftsviertel verteidigte. Hauptelement der deutschen militärischen Macht in China war das Ostasiatische Kreuzergeschwader, das aus den Geschützten Kreuzern Kaiserin Augusta, Hansa und Hertha, den Kleinen Kreuzern Irene und Gefion sowie den Kanonenbooten Iltis und Jaguar bestand. Dazu gab es noch 500 deutsche Soldaten in Taku als Teil einer internationalen Truppe von etwa 2.100 Mann, die unter der Führung des britischen Admirals Edward Hobart Seymour versuchten, Peking zu entsetzen, aber vom heftigen Widerstand der Boxer bei Tientsin gestoppt wurden.

Trotz der Einwände des Leiters des Reichsmarineamtes, Admiral Alfred von Tirpitz, der den Einsatz für unnötig und zu umfangreich hielt, wurde im Sommer 1900 die Hela mit ihrer Division der vier Linienschiffe der Brandenburg-Klasse nach Ostasien entsandt. Sie verließen Kiel am 9. und Wilhelmshaven am 11. Juli 1900, um die internationalen Streitkräfte in China zu unterstützen. Am 17./18. Juli bunkerte die Division in Gibraltar und passierte den Sueskanal am 26./27., wo sich das Kanonenboot Luchs dem Verband anschloss. Vor Perim und in Aden bunkerten die Schiffe erneut, um am 2. August ohne Luchs die Überquerung des Indischen Ozean nach Colombo zu starten. Von dort lief der Verband weiter durch die Straße von Malakka nach Singapur, wo vom 19. bis 23. August die erste längere Pause während des Ausmarsches der Division gemacht wurde. Am 28. erreichte die Division dann Hongkong und am 30. August war sie auf der Reede von Wusong bei Shanghai und beteiligte sich an der „Blockade“ der chinesischen Marine, die Jangtsekiang aufwärts keine Absichten hatte, gegen die überwältigenden internationalen Kräfte anzulaufen. Neben den vier deutschen Linienschiffen blockierten auch zwei britische den Ausgang aus dem Fluss neben einer Vielzahl von Kreuzern, Kanonen- und Torpedobooten aller Nationen. Die Belagerung des Gesandtschaftsviertels in Peking war inzwischen beendet. Die Hela blieb meist beim Gros der Linienschiffdivision während des Einsatzes in Ostasien und war von März bis Mai 1901 – vertretungsweise unter dem Kommando des späteren Chefs des Kreuzergeschwaders, Kapitänleutnant Maximilian von Spee, – in Tsingtau, wo nach und nach alle Linienschiffe der Division nach Überholungen in Hongkong oder Japan eintrafen und gemeinsame Übungen durchführten. Am 1. Juni 1901 trat der deutsche Verband mit den vier Linienschiffen Kurfürst Friedrich Wilhelm, Brandenburg, Weißenburg und Wörth und der Hela den Rückmarsch in die Heimat an, die am 11. August erreicht wurde. Auf der Rückfahrt lief die Division im Marsch gegen den Monsun zur Sicherheit Mahé als zusätzliche Kohlenstation an. Am 1. August traf die Division dann in Cádiz mit der neuen I. Division des I. Geschwaders unter Prinz Heinrich von Preußen auf der Kaiser Wilhelm der Große zusammen und beide Divisionen liefen dann gemeinsam in die Heimat. Der gesamte Einsatz war äußerst kostspielig, da auf den Märschen nach und von Ostasien auf fremde Kohlenstationen zurückgegriffen werden musste. Auch wurden diese Schiffe für die Einsätze während des Boxeraufstandes eigentlich nicht benötigt. Der demonstrative Charakter des Einsatzes, der das Reich über 100 Millionen Mark kostete, war offensichtlich. Keine andere Nation setzte in ähnlichem Umfang ihre Kräfte ein.

Die Hela führte schon am 26. August bis zum 16. September 1901 eine Auslandsreise nach Norwegen durch, auf der unter anderem Christiania (der frühere Name von Oslo) besucht wurde. Im Winter 1902 begannen einige Umbauarbeiten, so dass sie Ende Januar 1903 die Aufgabe eines Schulschiffes für leichte Geschütze übernehmen konnte. Der schlechte Zustand der Kessel des Schiffes führten allerdings schon am 25. April 1903 zur Außerdienststellung der Hela.

Zweite Einsatzphase

Nach einer Modernisierung von 1903 bis 1906 auf der Kaiserlichen Werft in Danzig mit Einbau einer modernen Kesselanlage von acht Marine-Einheitskesseln, Umbau zu einem Zweischornsteiner, neuer Brückenanlage, verbesserter innerer Aufteilung, erweitertem Doppelboden, Reduzierung der Bewaffnung auf zwei 8,8-cm-Geschütze und Vergrößerung der Besatzung auf über 200 Mann, stellte die Hela am 1. Oktober 1910 als Flottentender wieder in Dienst. In dieser Funktion transportierte sie häufig hochrangige Beobachter oder Besucher zur Flotte auf Manövern, Flottenparaden oder ähnlichem. Ab April 1912 verlegte sie zudem ihren Heimathafen von Wilhelmshaven nach Kiel.

Erster Weltkrieg / Seegefecht bei Helgoland

Nach dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs gehörte die Hela zur IV. Aufklärungsgruppe und zur Sicherung der deutschen Patrouillen vor Helgoland, die am 28. August 1914 von überlegenen britischen Flottenverbänden angegriffen wurden. Die Hela entkam diesem Gefecht, in dem drei andere deutsche Kleine Kreuzer und ein Torpedoboot versenkt wurden, unbeschädigt.

Untergang

Kurze Zeit danach, am Morgen des 13. September 1914, wurde sie jedoch etwa sechs Seemeilen südsüdwestlich des Hafens von Helgoland, bei der Fahrt nach Wilhelmshaven, durch das britische U-Boot E9 unter dem Kommando des späteren Admirals Max Horton torpediert. Die Hela wurde mittschiffs getroffen und sank nach etwa 25 Minuten, doch konnte fast die gesamte Besatzung bis auf zwei Mann von U 18 und einem deutschen Vorpostenboot gerettet werden.

E9 wurde zwar den ganzen Tag von deutschen Einheiten gejagt, entkam aber nach Harwich. Beim Einlaufen in den Hafen begründete Horton die Tradition britischer U-Boote, nach einem Versenkungserfolg die Piratenflagge Jolly Roger zu setzen.

Kapitel 3:Die Gazelle-Klasse

Die Gazelle-Klasse war eine Klasse Kleiner Kreuzer der Kaiserlichen Marine. Zur Zeit der Entwicklung wurden die Schiffe als „Kreuzer IV. Classe“ bzw. auch als „Kleine Geschützte Kreuzer“ bezeichnet. Sie beruhten auf den Amtsentwürfen von 1895/96 sowie von 1897/1900 und waren Quer- bzw. Längsspant-Stahlbauten. Sie wurde in zwei Unterklassen gebaut. Unter dem Amtsentwurf 1895/96 entstanden SMS Gazelle sowie mit einer verstärkten Maschinenanlage die Kreuzer SMS Niobe, SMS Nymphe, SMS Thetis, SMS Ariadne, SMS Medusa und SMS Amazone. Der zweite Amtsentwurf sah eine geringfügig vergrößerte Variante vor: SMS Frauenlob, SMS Arcona und SMS Undine.

Kleiner Kreuzer SMS Thetis im Hafen von Daressalam, Deutsch-Ostafrika.

Die Schiffe dieser Klasse waren die ersten modernen Kleinen Kreuzer der Kaiserlichen Marine und entstanden als Vermehrungsbauten aufgrund des ersten Flottengesetzes von 1898. Als Schiffsklasse besaßen sie keine Vorgänger, sondern wurden in Anlehnung an die Avisos der Meteor-Klasse (1890/92) sowie des Einzelschiffs SMS Hela (1895) konstruiert. Von der Hela wurde die Generalspezifikationen und der Linienriss übernommen und der Schiffskörper in der Breite vergrößert, so dass eine stärkere Bewaffnung eingebaut werden konnte. Die Klasse ist der Urahn einer Reihe weiterer Klassen Kleiner Kreuzer, die mit der Kolberg-Klasse von 1910 ihren Abschluss fand. Die folgenden Kleinen Kreuzer der Magdeburg-Klasse wurden nach moderneren Prinzipien entworfenen.

Die Germaniawerft in Kiel lieferte drei Kreuzer: das Typschiff Gazelle, die Nymphe und die Amazone. Fünf Kreuzer kamen von AG Weser in Bremen mit Niobe, Ariadne, Medusa, dem Typschiff der verbesserten zweiten Serie Frauenlob und Arcona (zweite Serie). Die Thetis wurde als einziges Schiff auf einer Kaiserlichen Werft in Danzig gebaut. Die Howaldtwerft in Kiel lieferte mit der Undine den letzten Kreuzer der Klasse (zweite Serie).

Schiffsdaten

Schiffsart Kleiner Kreuzer

Bauzeitraum 1897 bis 1904

Stapellauf des Typschiffes 31. März 1898

Gebaute Einheiten 10

Dienstzeit 1898 bis 1945

Schiffsmaße und Besatzung

Länge 105,1 m (Lüa) / 104,1 m (KWL)

Breite 12,2 m

Tiefgang max. 5,39 m

Verdrängung Konstruktion: 2.659 t / Maximal: 3.005 t

Besatzung 257 Mann

Maschinenanlage 9 Marinekessel

2 4-Zyl.-Verbundmaschinen

Maschinenleistung 8.000 PS (5.884 kW)

Höchstgeschwindigkeit 21,5 kn (40 km/h)

Propeller 2 dreiflügelig ⌀ 3,5 m

Bewaffnung10 × 10,5 cm L/40 Sk (1.000 Schuss)

2 × Torpedorohr ⌀ 45 cm

(unter Wasser, 5 Schuss)

PanzerungDeck: 20–50 mm

Sülle: 80 mm

Kommandoturm: 20–80 mm

Schilde: 50 mm

SMS Gazelle (1898)

SMS Gazelle war ein Kleiner Kreuzer der Kaiserlichen Marine und Typschiff der zehn Einheiten umfassenden Gazelle-Klasse.

Das Schiff wurde zunächst als kostengünstiger Nachbau der ungepanzerten Bussard-Klasse geplant, dann jedoch als Amtsentwurf 1895/96 unter Einbeziehung der bisherigen Erfahrungen mit SMS Gefion und SMS Hela völlig neu konstruiert. Von der Hela wurde dabei die Schiffskörperform und weitere konstruktive Merkmale übernommen. Nach den Entwurfsbedingungen sollte das Schiff zugleich als Flottenaufklärer sowie als Übersee-Kreuzer dienen können, während andere Marinen für solche Aufgaben eigene Schiffsklassen bauten.

Geschichte

Nach dem Stapellauf am 31. März 1898 stellte die Gazelle ab dem 23. November 1898 für die üblichen Probefahrten in Dienst. Technische Schwierigkeiten mit den installierten Niclausse-Kesseln führten jedoch schon am 6. April 1899 zur Außerdienststellung und Überarbeitung, die bis 6. Oktober 1900 anhielt. Kurz darauf, am 14. November 1900, musste aufgrund derselben Probleme eine weitere Außerdienststellung bis 15. Juni 1901 vorgenommen werden. Erst mit diesem Datum konnte die endgültige Indienststellung erfolgen, da die Probleme mit den Kesseln zufriedenstellend behoben waren. Trotzdem wurden diese schon 1905 gegen neue und zuverlässige Marinekessel ausgetauscht.

Anfang Oktober 1901 wurde die Gazelle zum Ostasiengeschwader detachiert, aber der Befehl wurde kurz darauf widerrufen und der Kreuzer durch das Schwesterschiff SMS Thetis ersetzt. Im Januar 1902 wurde das Schiff doch noch zum Kreuzergeschwader abgeordnet, aber vorerst auf die westindische Station entsandt, um dort im Zusammenwirken mit SMS Vineta und SMS Falke während der Venezuela-Krise Patrouillenfahrten längs der venezolanischen Küste zu unternehmen. Im Herbst 1902 entließ man das Schiff auch formell aus dem Ostasiengeschwader und ordnete es der neu gebildeten Ostamerikanischen Kreuzerdivision bei. Ein Konflikt zwischen Deutschland, Großbritannien und Italien einerseits und Venezuela andererseits führte zur Blockade der venezolanischen Küste. Dabei wurde durch die Gazelle das im Hafen von Guanta liegende alte Kanonenboot Restaurador am 11. Dezember 1902 geentert. Das Kanonenboot wurde auf Reede geschleppt und durch den I. Offizier der Gazelle, Kapitänleutnant Titus Türk, mit Besatzungsangehörigen als SMS Restaurador in deutschen Dienst gestellt.

„Restaurador“ läuft unter deutscher Flagge in Curaçao ein.