Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: epubli

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

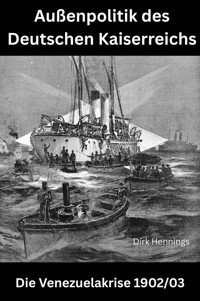

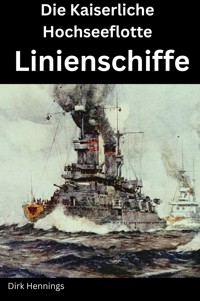

DIE KAISERLICHE HOCHSEEFLOTTE: LINIENSCHIFFE Bei Kriegsbeginn im Jahr 1914 war die deutsche Hochseeflotte eine der mächtigsten und schlagkräftigsten Marinen der Welt. Kaiser Wilhelm leitete seit seiner Thronbesteigung im Jahr 1888 ein gewaltiges Flottenbauprogramm in die Wege. Jahr für Jahr unternahm das Deutsche Kaiserreich daher große Anstrengungen, um den Abstand zur größten Marine der Welt, der britischen Royal Navy, zu verringern. Schließlich war dieses Flottenwettrüsten einer der Gründe, die letztendlich zum Ausbruch des 1. Weltkriegs führten. Anfangs spielte die Marine in der Rüstung des Deutschen Kaiserreichs nur eine untergeordnete Rolle. Im Vergleich zu anderen Ländern begann Deutschland erst relativ spät mit dem Aufbau einer kampfkräftigen Marine. Die ersten deutschen Großkampfschiffe wurden erst in den 1890er Jahren in Dienst gestellt. In diesem Buch werden die unterschiedlichen Klassen von Einheitslinienschiffen der sogenannten Pre-Dreadnought-Ära detailliert dargestellt. Ergänzt wird das Buch um seltenes Bildmaterial und die technischen Erläuterungen. Umfang: 222 Seiten

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 170

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Die Kaiserliche Hochseeflotte:

Linienschiffe

IMPRESSUM:

Dirk Hennings

c/o IP-Management #4887

Ludwig-Erhard-Str. 1820459 Hamburg

Kapitel 1: Die deutschen Flottengesetze

Die Flottengesetze stellten im deutschen Kaiserreich die gesetzliche Grundlage für den Ausbau der Kaiserlichen Marine vor dem Ersten Weltkrieg dar. Die Pluralbezeichnung „Flottengesetze“ steht dabei für die 1898 und 1900 vom Reichstag verabschiedeten Fassungen des Gesetzes, betreffend die deutsche Flotte, einschließlich dreier Änderungsgesetze und einer 1912 herausgegebenen Neubekanntmachung des Gesetzeswortlautes. Mit Hilfe der Flottengesetze sollte der Aufbau einer schlagkräftigen deutschen Hochseeflotte unter größtmöglicher Umgehung des Parlaments ermöglicht werden. Die Flottengesetze führten zum Deutsch-Britischen Marine-Wettrüsten, das zu den Auslösern des Ersten Weltkriegs gezählt wurde.

Hintergrund

In den Jahrhunderten vor der Deutschen Reichsgründung 1871 waren die Kriegsflotten deutscher Staaten (z. B. Preußische Marine), wenn sie überhaupt über solche verfügten, im Vergleich zu jenen der großen Seemächte (z. B. England, Frankreich) unbedeutend. Durch den stark zunehmenden deutschen Überseehandel und den Erwerb überseeischer Kolonien wuchs das Bedürfnis nach konkurrenzfähigen deutschen Seestreitkräften. Doch erst nach Amtsantritt von Kaiser Wilhelm II. ging die Zielrichtung des Flottenbaus über Küstenschutz und Sicherung von Handelswegen hinaus.

Admiral Alfred von Tirpitz forderte die Aufrüstung der Marine

In den 1890er Jahren erreichten die innenpolitischen Spannungen im Kaiserreich einen Höhepunkt. Die ostelbischen Großgrundbesitzer, seit der Reichsgründung eine tragende Säule der politischen Führung des Reiches, sahen sich durch billige Lebensmittelimporte massiven wirtschaftlichen Schwierigkeiten ausgesetzt. Währenddessen forderten sowohl das aufstrebende Bürgertum, insbesondere die Industriellen, aber auch die Arbeiter mehr politische Mitspracherechte, denn die Mitwirkung des Reichstages am politischen Alltag beschränkte sich größtenteils auf die Kontrolle der Staatsausgaben. Infolge der Spannungen, die sich regelmäßig im Parlament entluden, stand der Fortbestand der monarchistischen Verfassung in Frage; eine Konstitutionalisierung des Systems nach britischem Muster wurde von den herrschenden Eliten jedoch strikt abgelehnt.

Während rechtskonservative Kreise schon an ein gewaltsames Vorgehen gegen Reichstag, Liberale und Sozialdemokraten dachten, wurde im Flottenbau ein Mittel gefunden, mit welchem eine Stabilisierung der Verhältnisse erreicht werden sollte. Zwischen Großagrariern und Bürgertum wurde eine Art Waffenstillstand geschlossen:

Durch die Zustimmung der Großagrarier zu den staatlichen Flottenrüstungsaufträgen konnte das industrielle Bürgertum mit erheblichen Umsatzsteigerungen rechnen.

Dafür unterstützte das Bürgertum die Forderung der Großagrarier nach neuen Schutzzöllen für ihre landwirtschaftlichen Produkte.

Durch die erhoffte Vollbeschäftigung und Lohnsteigerungen sollte auch die Arbeiterschaft zufriedengestellt und damit die SPD geschwächt werden.

Ziel der Flottenrüstung

Mit dem Bau einer zahlenmäßig großen Schlachtflotte beabsichtigte Großadmiral Alfred von Tirpitz, seit 1897 Staatssekretär des Reichsmarineamts (RMA), die Zementierung des politischen Status quo sowie den Durchbruch Deutschlands in den Kreis der Weltmächte. In Anlehnung an die Lehren Alfred Thayer Mahans, nach denen ein dynamischer Zusammenhang zwischen Seemacht und Weltmacht angenommen wurde, sollte mit Hilfe der Flotte die koloniale Basis Deutschlands erweitert werden, da die vorhandene zu klein sei und das Reich „auf den Stand eines armen Ackerbaulandes“ abzusinken drohte. Finanziert werden sollte der Flottenbau aus den normalen Einnahmen des Reiches, für die man jährliche Steigerungen erwartete – es waren keine Steuererhöhungen zu diesem Zweck vorgesehen.

Risikogedanke

Grundlage für das Flottenbauprogramm war der sogenannte „Risikogedanke“. Diese Doktrin besagte, dass die deutsche Flotte so groß sein müsse, dass ein Kampf gegen sie die Seemachtstellung Großbritanniens erschüttern würde und damit zu riskant für die Briten sei oder sie zumindest bündnisbereit machen würde, um eine Koalition Deutschlands mit anderen mittleren Seemächten zu verhindern („Bündnisfähigkeit“). Als dafür notwendige Stärke nahm Tirpitz ein Verhältnis von 2:3 zwischen der deutschen und der britischen Flotte an, das auch im Falle eines Krieges gegen Großbritannien als ausreichend angesehen wurde, erfolgreich gegen die „Home Fleet“ vorzugehen. Während des Aufbaus der Flotte galt es dabei, eine „Gefahrenzone“ zu überwinden, während der Spannungen mit Großbritannien zu vermeiden seien, um den ungestörten Flottenbau nicht zu gefährden – man fürchtete ein erneutes "Kopenhagen" (in Anlehnung an das Vorgehen der Royal Navy 1801 bzw. 1807, als sie die dänische Flotte im Hafen zerstörte, um diese nicht in die Hände Napoleons fallen zu lassen).

Propaganda

Die Flottenrüstung wurde von Beginn an als „großes nationales Werk“ dargestellt, gewissermaßen als eine Art nationalistischer Klammer, in der die verschiedenen Bevölkerungsgruppen zusammengefasst werden sollten. Noch in der Dekade zuvor hatte der Ausbau der Flotte im Parlament keine dauerhafte Mehrheit gefunden, da die Regierung kein schlüssiges Konzept vorlegen konnte und die finanziellen Risiken unkalkulierbar schienen. Dies änderte sich, als Kaiser Wilhelm II. den Konteradmiral von Tirpitz zum Leiter des Reichsmarineamtes berufen hatte und dieser ein langfristig erscheinendes Konzept zum Aufbau der Marine vorweisen konnte. Bei der Durchsetzung der Gesetze und Novellen hatte Tirpitz mit dem Nachrichtenbüro des Reichsmarineamtes, welches er bald nach seinem Amtsantritt 1897 ins Leben gerufen hatte, eine hervorragend geeignete Stelle zur Hand. Außerdem wurde 1895 der seit 1887 in Bau befindliche Kaiser-Wilhelm-Kanal (seit 1948 Nord-Ostsee-Kanal) eingeweiht. Nun konnten deutsche Handels- und Kriegsschiffe von der Nordsee in die Ostsee fahren, ohne Dänemark über das Skagerrak umrunden zu müssen. Von 1907 bis 1914 wurde der Kanal bedeutend ausgebaut. Dies bedeutete für die Deutsche Marine einen großen strategischen Vorteil.

Das Nachrichtenbüro des Reichsmarineamts war nur für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig und versorgte zum Beispiel den Deutschen Flottenverein mit Materialien. Der von konservativen Kräften geführte Flottenverein war überhaupt ein wichtiges Mittel zur Verankerung des „Flottengedankens“ in der Bevölkerung, da er unabhängig vom Reichsmarineamt zu sein schien. Allerdings waren viele seiner Angehörigen aktive oder ehemalige Marineoffiziere und das Reichsmarineamt ermunterte die Offiziere zum Beitritt. Die Zusammenarbeit hinter den Kulissen war bis auf einige Ausnahmen sehr eng. So versicherte der 1908 gewählte Vorsitzende Großadmiral von Köster bei seinem Antrittsbesuch im Reichsmarineamt, dass der Flottenverein stets im Sinne des Amtes handeln werde. Auch Kaiser Wilhelm II., ein ausgewiesener Befürworter der Marine, tat seinen Teil dazu, die nationale Begeisterung für „die Flotte“ zu wecken.

Das erste Flottengesetz von 1898

Das erste Flottengesetz vom 10. April 1898 enthielt einen sechsjährigen Bauplan und legte den Umfang der Schlachtflotte auf zwei Geschwader mit je acht Linienschiffen fest, zu denen ein Flottenflaggschiff und zwei Reserveeinheiten hinzukamen, weiterhin acht Küstenpanzerschiffe, zwölf Große und dreißig Kleine Kreuzer. Die Schiffe sollten nach Fertigstellung auf fünfundzwanzig Jahre in Dienst gehalten und danach automatisch durch Neubauten ersetzt werden, so dass diese Ersatzbauten nicht neu beantragt werden mussten, sondern der Reichstag zur Bewilligung der nötigen Mittel gezwungen war.

Das zweite Flottengesetz von 1900

Das zweite Flottengesetz vom 14. Juni 1900, mit 201:103 Stimmen angenommen, beschloss eine Verdoppelung der deutschen Schlachtflotte. Demnach sollte diese aus zwei Flottenflaggschiffen und vier Geschwadern mit je acht Linienschiffen plus vier Reserveschiffen bestehen. Die Zahl der Kreuzer wuchs auf vierzehn Große und achtunddreißig Kleine Kreuzer; sechs Große Kreuzer mussten aus der Vorlage herausgestrichen werden, da der Reichstag sonst seine Zustimmung verweigert hätte. Die Kosten wurden mit etwa 300 Millionen Mark pro Jahr veranschlagt.

Beide Flottengesetze passierten dank dem Übereinkommen der bürgerlichen und konservativen Kräfte den Reichstag, gegen die Stimmen der SPD und einiger Liberaler.

Die Novellierungen der Flottengesetze im Rahmen der internationalen Entwicklung

Die deutschen Rüstungsanstrengungen blieben in Großbritannien nicht unbemerkt. Die britischen Reaktionen waren jedoch nicht die, die man sich erhofft hatte: Statt in der Frage eines Bündnisses auf das Reich zuzugehen, wurde 1902 mit Japan eine Allianz und 1904 mit Frankreich die Entente Cordiale geschlossen – beides Verträge, die einen Teil der Home Fleet zur Verwendung gegen Deutschland „freimachten“. Gleichzeitig intensivierten die Briten ihre eigenen Rüstungsanstrengungen und verwickelten das Reich in einen offenen Rüstungswettlauf. 1906 wurde in Großbritannien die HMS Dreadnought fertiggestellt – ein Schlachtschiff, das alle vorigen Linienschiffe in Kampfkraft, Geschwindigkeit und Standfestigkeit (allerdings auch in den Baukosten) weit übertraf und auf einen Schlag veralten ließ. Dieser technische Sprung stellte die weitere Seerüstung in allen Ländern vor neue finanzielle Belastungen und beeinflusste die Novellierungen der Flottengesetze, die im Prinzip seit 1900 bereitlagen und bei sich bietender Gelegenheit vorgelegt werden sollten.

Die Flottennovellen 1906 und 1908

Mit der Flottennovelle von 1906 reagierte das Reichsmarineamt auf den „Dreadnought-Sprung“. Der Bau der sechs Großen Kreuzer, die 1900 gestrichen worden waren, wurde nun bewilligt. Die Neubauten (wie auch zukünftige Ersatzbauten) ließen sich zwar ohne Probleme als Linienschiffe im deutschen Programm unterbringen, allerdings konnten diese nicht mehr auf herkömmlichem Wege finanziert werden, da die Marine verpflichtet war, den Finanzrahmen der Flottengesetze nicht zu überschreiten. Daher musste, was man mit den Gesetzen eigentlich hatte ausschließen wollen, der Reichstag die wesentlich höheren Baukosten genehmigen. Diese Finanzierungsfrage sollte sich in den folgenden Jahren zu einem politischen Dauerbrenner entwickeln.

Die Flottennovelle von 1908 brachte hinsichtlich des Flottenbestands keine Änderungen. Sie änderte jedoch das Bautempo bis 1911 auf vier große Schiffe im Jahr (statt vorher drei). 1912 wollte man dann auf ein Zweiertempo zurückfallen, wodurch sich Tirpitz eine bessere Verhandlungsposition für weitere Sollstärkeerhöhungen erhoffte. Gleichzeitig wurde die Dienstzeit der Schiffe auf zwanzig Jahre reduziert, was für die nähere Zukunft ein konstantes Bautempo von drei Großkampfschiffen pro Jahr bedeutet hätte. Großbritannien reagierte auf diese Herausforderung, indem es im folgenden Jahr nicht weniger als acht Schlachtschiffe in Bau gab.

Mit der immensen Baukostenerhöhung durch den Übergang zum „Dreadnought“-Bau zerbrach das parlamentarische Bündnis zwischen Bürgertum und Großgrundbesitz an der Frage der Finanzierung. Reichskanzler Bülow, ein langjähriger Unterstützer Tirpitz´, nahm seinen Hut und wurde durch Theobald von Bethmann Hollweg ersetzt, der den „Tirpitz-Plan“ in vielen Aspekten ablehnte und eine Annäherung an Großbritannien in Form einer Flottenbegrenzung suchte.

Die Flottennovelle 1912

Die Flottennovelle von 1912 stand im Zeichen von Richtungskämpfen zwischen Bethmann Hollweg und Tirpitz. Der Reichskanzler wollte aus finanziellen und außenpolitischen Gründen keine weitere Flottennovelle. Stattdessen setzte er auf eine Entspannungspolitik mit Großbritannien über ein Neutralitätsabkommen. Als Verhandlungsangebot wurde eine Begrenzung der deutschen Seerüstung in Aussicht gestellt, wobei die Briten ein Stärkeverhältnis von 1:2 verlangten. Dieses Verhältnis sah Tirpitz als nicht akzeptabel an und bot im Gegenzug 2:3, bestenfalls noch 10:16 bei den Großkampfschiffen an, was dem ursprünglichen Risikogedanken entsprach. Die „Haldane-Mission“ von 1912, die zum Zwecke einer solchen deutsch-britischen Entspannung auf dem Wege einer Flottenübereinkunft unternommen wurde, scheiterte dann auch am Festhalten Tirpitz' an seinem Flottenplan.

Mit der im Mai 1912 verabschiedeten Flottennovelle, die zahlenmäßig nur eine Vermehrung von drei Linienschiffen und zwei kleinen Kreuzern brachte, sollte die deutsche Schlachtflotte bis 1920 auf fünf Geschwader mit je acht Linienschiffen ausgebaut werden. Der Gesamtbestand sah einundvierzig Linienschiffe, zwanzig Große bzw. Panzerkreuzer und vierzig Kleine Kreuzer vor. Um auf das eigentliche Ziel von sechzig Großkampfschiffen zu kommen, blieb Tirpitz nur der Umweg, die Küstenpanzer und Auslandskreuzer nach Ablauf ihrer Dienstzeit stillschweigend durch „Dreadnoughts“ zu ersetzen.

Scheitern der Flottenrüstung

Seit 1908 sah sich Tirpitz mit dem unausweichlichen Scheitern seiner Bemühungen konfrontiert. Alle der Flotte zugedachten Funktionen konnten nicht erfüllt werden:

Es gelang nicht, die ursprünglich geforderte Stärke im Vergleich mit der britischen Flotte zu erreichen; damit war der „Risikogedanke“ fehlgeschlagen. Weder konnte man die Briten durch forciertes Wettrüsten zum Einlenken bringen – die Rüstungsspirale drohte viel eher, Deutschland in den Ruin zu treiben als Großbritannien – noch zu einem Bündnis durch Drohung zwingen. Am Ende waren die deutsch-britischen Beziehungen schlechter als je zuvor seit 1871.

Die Sammlung der „nationalen Kräfte“ zerbrach an den horrenden finanziellen Belastungen, die Tirpitz nacheinander die Unterstützung der Großagrarier, des Reichskanzlers und schließlich auch des Kaisers kostete. Schließlich konnte auch das weitere Erstarken der Sozialdemokraten nicht aufgehalten werden: in den Reichstagswahlen vom Januar 1912 wurden sie stärkste Partei.

Selbst wenn die eigene Flottenstärke im Vergleich zur britischen günstiger gewesen wäre, hätte sie nicht Erfolg versprechend gegen diese eingesetzt werden können, da die Royal Navy 1912 beschloss, im Kriegsfalle eine weite Blockade der deutschen Küsten aufzubauen, was eine Entscheidungsschlacht unter günstigen Umständen für die Deutschen höchst unwahrscheinlich machen sollte. Zudem besaß Großbritannien seit der französisch-britischen Marinekonvention von 1912 die Rückendeckung der Französischen Marine, während Deutschland in Österreich keine Frankreich vergleichbare Seemacht als Verbündeten hatte.

Zwischen März 1911 und Juli 1913, also bereits parallel zur Flottennovelle von 1912, wurde der Schwerpunkt der Rüstung auf den Heeressektor zurückgelegt, wie etwa die sukzessive Aufstockung der Friedensstärke der Landstreitkräfte in diesem Zeitraum zeigt. Die Flottengesetze hinterließen neben einem riesigen Loch im Staatshaushalt nicht nur eine unfertige Flotte, sondern auch eine in einem schlechten Zustand befindliche, denn um die Neubauten bezahlen zu können, wurde weitestgehend an Personal und Material gespart.

Kapitel 2: Die Linienschiffe / Pre-Dreadnoughts

Der Begriff Einheitslinienschiff (englisch: pre-dreadnought battleship oder kurz pre-dreadnought) bezeichnet alle Arten von seegehenden Schlachtschiffen zwischen den frühen 1890er Jahren und 1905. Einheitslinienschiffe ersetzten die Panzerschiffe der 1870er und 1880er Jahre. Diese Schlachtschiffe trugen eine Batterie schwerer Waffen in Türmen sowie eine oder mehrere Batterien leichter Waffen. Sie wurden von kohlegefeuerten Dreifach-Verbunddampfmaschinen angetrieben, waren aus Stahl gebaut und durch eine Panzerung aus gehärtetem Stahl geschützt.

Im Gegensatz zur chaotischen Entwicklung der Panzerschiffe in den vorhergehenden Jahrzehnten begannen die Seestreitkräfte in den 1890er Jahren weltweit mit dem Bau von Schlachtschiffen nach einem prinzipiell einheitlichen Entwurf, der im Wesentlichen dem Konzept der britischen Majestic–Klasse folgte. Die grundsätzliche Ähnlichkeit der Entwürfe wurde mit der zunehmenden Anzahl der gebauten Schiffe noch unterstrichen. Neue Seemächte wie Deutschland, Japan oder die Vereinigten Staaten begannen den Aufbau von Schlachtschiffflotten, während bestehende Seemächte wie Frankreich, Russland oder Großbritannien ihre Flotten erweiterten, um dieser Herausforderung zu begegnen. Das bedeutendste Aufeinandertreffen zwischen Einheits-Linienschiffen fand am 27. Mai 1905 in der Seeschlacht bei Tsushima statt.

Seitenriss, Decksplan und Querschnitt aus Brassey's Naval Annual 1902

Entwicklung

Einheitslinienschiffe wurden aus Panzerschiffen weiterentwickelt. Die ersten Panzerschiffe, wie die französische La Gloire und die britische HMS Warrior, hatten bei ihrer Indienststellung in den 1860er Jahren noch das Aussehen von Segelfregatten. Sie besaßen eine Takelage mit drei schlanken Masten, die Geschütze waren in Breitseitaufstellung montiert. Rund acht Jahre später, 1869, erschien die HMVS Cerberus, der etwa vier Jahre später die HMS Devastation (Indienststellung 1873) folgte. Diese Schiffe ähnelten den Pre-Dreadnoughts schon mehr. Bereits ohne Masten für die Besegelung, trugen sie ihre Bewaffnung von vier schweren Kanonen in zwei auf dem Vorderdeck und achtern angeordneten Geschütztürmen, gedacht zur Beschießung feindlicher Küsten und Hafenanlagen.

HMS Devastation

Aufgrund ihres geringen Freibords fehlte ihnen die Hochseetüchtigkeit, bei hohem Wellengang wurde das Deck überspült, was die Funktion der Geschütze beeinträchtigte. Von den Marinen weltweit wurden weiter turmlose Linienschiffe mit Besegelung gebaut, die einen höheren Freibord und damit ausreichend Hochseetüchtigkeit hatten. Der Unterschied zwischen Schlachtschiffen für den Einsatz an Küsten und auf hoher See verschwamm mit der britischen Admiral–Klasse, die im Jahre 1880 bestellt wurde. Sie spiegelte den Fortschritt im Bereich der Panzerung wider und war durch eine Verbundpanzerung aus Stahl und Schmiedeeisen geschützt. Ausgerüstet mit Vorderladerkanonen des Kalibers 12 Zoll (305 Millimeter) bzw. 16 Zoll (413 Millimeter) setzten diese Bauten die Entwicklung hin zu schwersten Kalibern fort. Die Geschütze wurden in offenen Barbetten montiert, um Gewicht zu sparen. Einige Historiker sehen sie als entscheidenden Schritt in der Entwicklung zum Einheitslinienschiff an, andere in ihnen einen unglücklichen und erfolglosen Entwurf.

Admiral–Klasse

Die Schiffe der nachfolgenden Royal–Sovereign–Klasse behielten die Barbetten bei, wurden aber einheitlich mit 13,5-Zoll-Hinterladergeschützen (343 Millimeter) ausgerüstet. Sie hatten mit 14.000 Tonnen eine wesentlich größere Verdrängung, waren aufgrund der Dreifach–Verbunddampfmaschinen schneller als vorangegangene Bauten und besaßen einen höheren Freibord. Dadurch konnten sie auf hoher See ohne Einschränkungen eingesetzt werden.

Royal–Sovereign–Klasse

Das Pre-Dreadnought-Konzept wurde erstmals mit der Majestic-Klasse vollständig verwirklicht, deren erste Einheit 1895 auf Kiel gelegt wurde. Sie wurden Vorbilder für Schlachtschiffe, die von der Royal Navy und anderen Seestreitkräften in den nächsten Jahren gebaut werden sollten. Alle waren vollständig – einschließlich der Panzerung – aus Stahl gebaut. Die Bewaffnung bestand aus Mk-VIII-12-Zoll-Hinterladerkanonen. Aufgrund des Fortschritts der Waffentechnologie waren diese leichter und leistungsfähiger als bisher genutzte Geschütze größeren Kalibers. Außerdem wurden sie in allseitig geschlossenen Türmen montiert, die die bisher verwendeten Barbetten ablösten.

Eine gewisse Sonderstellung nahmen die Semi-Dreadnoughts ein, die gegen Ende dieser Kriegsschiff-Ära erschienen. Größtenteils waren sie gezielt gebaut worden, wie z. B. die französische Danton-Klasse; die japanische Satsuma-Klasse hingegen kann eher als Notbehelf, aus Mangel an großkalibrigen Geschützen, angesehen werden. Mit verstärkter Feuerkraft durch Zwischenkaliber von 7,5 bis 10 Zoll (190 bis 254 Millimeter; i. d. R. anstelle der Mittelartillerie) und größerer Verdrängung als herkömmliche Einheitslinienschiffe (18.000 bis 20.000 Tonnen) stellten sie einen Zwischenschritt zum All-Big-Gun-Battleship dar. Die erschwerte Feuerleitung zweier Großkaliber, deren Einschläge nicht sicher zu unterscheiden waren, vor allem aber die Dreadnought-Revolution, beendeten dieses Kapitel des Kriegsschiffbaus rasch.

Mit Erscheinen der HMS Dreadnought im Jahre 1906 und ähnlicher Bauten waren Einheitslinienschiffe alsbald deklassiert. Dieses Schiff folgte dem Trend zu immer schwererer und weitreichender Bewaffnung durch die Umsetzung des Einheitskaliber-Konzeptes („All-Big-Gun“) in Form der Ausrüstung mit insgesamt zehn Geschützen von 12 Zoll (305 Millimeter). Die Verwendung der Dampfturbine als Antrieb machte es schneller als vorhandene Einheiten. Neue Schlachtschiffe, die nach dem Konzept der HMS Dreadnought gebaut waren, wurden von nun an als Dreadnoughts bezeichnet, während ältere die Bezeichnung Pre-Dreadnoughts erhielten. Dies waren jedoch nur mehr oder weniger umgangssprachliche Bezeichnungen, die militärische Einstufung als Schlachtschiff usw. blieb davon unberührt. Ungeachtet der Tatsache, dass sie konzeptionell veraltet waren, spielten Einheitslinienschiffe eine wichtige Rolle während des Ersten Weltkrieges und wurden teilweise noch im Zweiten Weltkrieg eingesetzt.

Die HMS Dreadnought (1906), der Namensgeber der Dreadnoughts

Bewaffnung / Hauptkaliber

Einheitslinienschiffe führten unterschiedliche Kaliber für unterschiedliche Aufgaben im Kampf gegen gegnerische Schiffe. Die Hauptbewaffnung bestand aus vier schweren Kanonen, die in zwei Türmen auf der Mittellinie vor und achtern montiert waren. Nur sehr wenige Schiffe wiesen eine andere Anordnung der Hauptbewaffnung auf. Diese Kanonen hatten eine geringe Kadenz und zumindest anfangs eine begrenzte Genauigkeit, jedoch waren sie die einzigen Kanonen mit einer Durchschlagsleistung, die ausreichte, die schwere Panzerung der Maschinenräume, Munitionslasten und Hauptbewaffnung gegnerischer Schlachtschiffe zu durchschlagen.

Das japanische Schlachtschiff Mikasa, ein typischer Vertreter der Einheitslinienschiffe. Zu beachten die Position der Sekundär- und Tertiärbewaffnung und die Konzentration der Panzerung auf die Türme und Maschinenräume.

Das gebräuchlichste Kaliber der Hauptbewaffnung war 12 Zoll (305 Millimeter). Alle britischen Schlachtschiffe ab der Majestic-Klasse führten dieses Kaliber, ebenso alle französischen Schlachtschiffe ab der Charlemagne-Klasse, die ab 1894 auf Kiel gelegt wurden. Japan, das die Masse der eingesetzten Geschütze aus Großbritannien importierte, nutzte ebenfalls dieses Kaliber. In den USA waren sowohl 12 als auch 13 Zoll bis zur Maine-Klasse (Kiellegung 1899) gebräuchlich, danach verwendete man ausschließlich 12-Zoll-Kanonen. In Russland waren die Kaliber 10 und 12 Zoll gebräuchlich. Die Borodino-Klasse besaß Geschütze Kaliber 12 Zoll, während ältere Schiffe mit Geschützen des Kalibers 10 Zoll ausgerüstet waren. Das erste deutsche Einheitslinienschiff, die SMS Kurfürst Friedrich Wilhelm, nutzte das Kaliber 28 Zentimeter. Bei den nachfolgenden Klassen ging man auf das Kaliber 24 Zentimeter zurück, um ab der Braunschweig-Klasse wieder das Kaliber 28 Zentimeter zu verwenden.

Während das Kaliber der Hauptbewaffnung im Großen und Ganzen gleich blieb, wurden die Leistungen der Geschütze durch immer längere Rohre verbessert. Die Einführung langsam abbrennender Treibladungen aus Cellulosenitrat und Kordit führte mit den längeren Rohren zu einer höheren Mündungsgeschwindigkeit. Dies führte wiederum zu einer größeren Reichweite und höheren Durchschlagsleistungen bei gleichem Kaliber. Von der Majestic-Klasse bis zur Dreadnought-Klasse wuchs die Rohrlänge der britischen 12-Zoll-Kanone von 35 auf 45 Kaliber und die Mündungsgeschwindigkeit von 737 m/s auf 830 m/s.

Sekundärbewaffnung / Mittelartillerie

Die Einheitslinienschiffe führten auch eine Sekundärbewaffnung. Diese bestand aus kleineren Kanonen, typischerweise des Kalibers 6 Zoll. Dabei waren Variationen von 4 bis zu 7 Zoll (100 bis 180 Millimeter) möglich. Praktisch waren dies Schnellfeuerkanonen. Eine Reihe von Verbesserungen trug zur Erhöhung der Kadenz bei. Diese Geschütze verwendeten patronierte Munition mit einer Messingkartusche. Sowohl Lafettierung als auch Verschluss waren für schnelles Richten und Nachladen ausgelegt.Die Aufgabe der Sekundärbewaffnung war die Zerstörung der weniger stark gepanzerten Teile gegnerischer Schlachtschiffe. Da sie nicht in der Lage war, die Hauptpanzerung zu durchschlagen, sollte sie Bereiche wie die Kommandobrücke zerstören oder das Feuergefecht eröffnen. Ebenso wichtig waren sie für den Kampf gegen gegnerische Kreuzer und Torpedoboote. Die Leistung reichte aus, um die dünnere Panzerung dieser Schiffe zu durchschlagen, während die höhere Kadenz für den Kampf gegen kleinere und beweglichere Ziele wichtig war. Die Sekundärbewaffnung wurde verschiedenartig eingebaut. Teilweise wurde sie in Türmen geführt, teilweise in gepanzerten Kasematten in den Seiten des Rumpfes zusammengefasst oder ungepanzert auf dem Oberdeck aufgestellt.

Zwischenkaliber der Semi-Dreadnoughts

Einige Einheitslinienschiffe führten ein Zwischenkaliber, typischerweise zwischen 8 und 10 Zoll (203 bis 254 Millimeter) (also üblichen Hauptkalibern von Panzerkreuzern). Schiffe mit einem schweren Hauptkaliber und einem schweren Sekundärkaliber werden auch als Semi-Dreadnoughts bezeichnet. Dieses Zwischenkaliber war ein Versuch, die Kampfkraft der Schiffe zum Kampf gegen Schlachtschiffe bzw. auf größere Entfernungen durch Verstärkung der schweren Artillerie zu erhöhen. Meist führten diese Schiffe dann keine herkömmliche Mittelartillerie. Die United States Navy führte als Vorreiter Zwischenkaliber auf den Schiffen der Indiana-Klasse und der Kearsarge-Klasse ein, verzichtete jedoch zwischen 1897 und 1901 auf diesen Ansatz. Die US-Marine griff den Ansatz der „halbschweren“ Artillerie aber nicht nur wieder auf, sie trieb ihn mit der Connecticut-Klasse von 1908 auf die Spitze; die sechs Schiffe dieser Klasse hatten außer der 4×12-Zoll-Haupt- und 8×8-Zoll-Sekundärartillerie (beides in Doppeltürmen) noch 10 7-Zoll-Mittelartillerie in kasemattierten Einzellafetten und 20 3-Zoll-Torpedoboot-Abwehrgeschütze.