Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: epubli

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

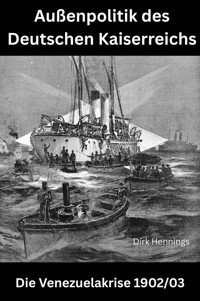

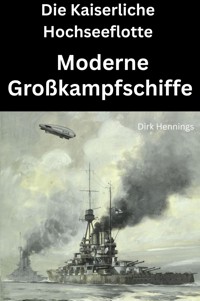

DIE KAISERLICHE HOCHSEEFLOTTE: MODERNE GROSSKAMPFSCHIFFE Bei Kriegsbeginn im Jahr 1914 war die deutsche Hochseeflotte eine der mächtigsten und schlagkräftigsten Marinen der Welt. Kaiser Wilhelm leitete seit seiner Thronbesteigung im Jahr 1888 ein gewaltiges Flottenbauprogramm in die Wege. Jahr für Jahr unternahm das deutsche Kaiserreich daher große Anstrengungen, um den Abstand zur größten Marine der Welt, der britischen Royal Navy, zu verringern. Schließlich war dieses Flottenwettrüsten einer der Gründe, die letztlich zum Ausbruch des 1. Weltkriegs führten. Mit der Indienststellung der britischen HMS Dreadnought waren alle früheren Linienschiffsklassen mit einem Mal veraltet. Basierend auf dem Konzept des "all big gun caliber battleship" begannen nun alle Marinen der Welt ein neues Wettrüsten. Auch im deutschen Kaiserreich wurden bis zum Ausbruch des 1. Weltkriegs verschiedene Klassen dieses neuen Schiffstyps in Dienst gestellt. Außerdem wurde eine neue Schiffsklasse, die sogenannten Schlachtkreuzer, entwickelt. Hier gab man Panzerschutz zugunsten von Schnelligkeit auf. In Deutschland sollten diese Schiffe zusammen mit der eigentlichen Schlachtflotte ins Gefecht gehen und darum wurde bei den Schlachtkreuzer-Entwicklungen besonderer Wert auf Sinksicherheit gelegt, was sich im Vergleich zu den britischen Typen in der Skagerrakschlacht herausstellen sollte. In diesem Buch werden die unterschiedlichen Klassen der deutschen Großkampfschiffe detailliert dargestellt. Ergänzt wird das Buch um seltenes Bildmaterial und die technischen Erläuterungen. Umfang: 204 Seiten

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 157

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Die Kaiserliche Hochseeflotte:

moderne Großkampfschiffe

IMPRESSUM:

Dirk Hennings

c/o IP-Management #4887

Ludwig-Erhard-Str. 1820459 Hamburg

Kapitel 1: Die kaiserliche Hochseeflotte

Hochseeflotte war ab 1907 die Bezeichnung der aktiven Heimatflotte der deutschen Kaiserlichen Marine.

Noch bis zum Ende des 19. Jahrhunderts war es allgemein üblich, Flotten nur in den Sommermonaten aktiv zu halten, während im Winter die meisten Schiffe aufgelegt wurden. Nach der Aktivierung im Frühjahr bedurfte es großer Anstrengungen, um Schiffe und Besatzungen wieder einsatzfähig zu machen. Zu diesem Zweck wurden die Kriegsschiffe der Kaiserlichen Marine ab 1873 alljährlich zu Übungs- bzw. Manövergeschwadern zusammengezogen und ab 1891 einem Flottenkommando unterstellt. 1903 wurde die Übungsflotte in Aktive Schlachtflotte, diese ab 1907 in Hochseeflotte umbenannt.

Das Übungsgeschwader 1873 - 1885

Ab 1873 wurden die großen Kriegsschiffe der Kaiserlichen Marine alljährlich zu einem Verband zusammengezogen, der gemeinsame Manöver unternahm. Das sogenannte „Übungsgeschwader“ bestand allerdings nur in den Sommermonaten.

Vom Manövergeschwader zur Manöverflotte 1886 - 1892

1886 wurde die Bezeichnung Übungsgeschwader abgeschafft. Der in diesem Jahr für die Sommermonate formierte Verband führte stattdessen die Bezeichnung Manövergeschwader. Er bestand aus zwei Divisionen, der I. Division mit dem Panzerschiff Baden als Flaggschiff und der II. Division mit dem Schulgeschwader.

SMS Baden

Im Herbst 1887 wurde das Geschwader noch durch die Torpedobootsflottille als III. Division und die Panzerfahrzeugflottille als IV. Division verstärkt. 1888 führte der Geschwaderchef erstmals die Dienstbezeichnung „zugleich Chef der Manöverflotte“. Das eigentliche Manövergeschwader bildete wieder die I. Division, das Schulgeschwader die II. Division. 1889 wurde erneut ein „Übungsgeschwader“ aufgestellt. Dieses bildete neben der I. Division, dem Manövergeschwader, nunmehr die II. Division der Manöverflotte (das Schulgeschwader war aufgelöst worden). Das blieb auch 1890 und 1891 so.

Die (Herbst-)Übungsflotte 1892 - 1903

1892 wurde erstmals die Bezeichnung „Herbst-Übungsflotte“ für die zu den Herbstmanövern zusammengezogenen aktiven und Reserve-Einheiten gebraucht. Ein Jahr später fiel die Bezeichnung Manöverflotte fort, und das ganze Geschwader führte wieder den Titel Herbst-Übungsflotte. Der Begriff wurde 1896–1902 auf „Übungsflotte“ verkürzt und erst 1903 erneut und zum letzten Mal als Herbst-Übungsflotte bezeichnet.

Aktive Schlachtflotte 1903 bis 1907

1903 wurde an Stelle der Herbstübungsflotte durch AKO vom 4. August 1903 die „Aktive Schlachtflotte“ geschaffen. Nach dem 2. Flottengesetz sollte die Aktive Schlachtflotte aus dem I. und II. Geschwader gebildet werden, daneben eine Reserve-Schlachtflotte aus dem III. und IV. Geschwader. Von der Aktiven Schlachtflotte waren sämtliche Einheiten ganzjährig im Dienst zu halten. Die Anweisung (AKO vom 26. September 1903) lautete:

Aus den beiden aktiven Geschwadern und den zugeteilten Aufklärungsschiffen wird die „Aktive Schlachtflotte“.

Der Chef des I. Geschwaders ist gleichzeitig Chef der Aktiven Schlachtflotte.

Das I. Geschwader bestand seit 1901/02 aus den Linienschiffen der Kaiser- und der Wittelsbach-Klasse. Erstmals existierte zusätzlich zum Flaggschiff des I. Geschwaders ein Flottenflaggschiff. Am 29. Juni 1903 wurde durch Kabinettsordre die Bildung eines II. Geschwaders verfügt, mit der Aufstellung konnte aber erst 1904/05 nach vollendetem Umbau der Brandenburg-Klasse begonnen werden. Es blieb zunächst materiell schwach und erreichte erst 1907/08 mit den Linienschiffen der Braunschweig- und Deutschland-Klasse seine volle Stärke. Erst damit war die Forderung des Kaisers nach zwei aktiven Geschwadern erfüllt.

Die Hochseeflotte 1907 bis 1919

Am 16. Februar 1907 wurde die Aktive Schlachtflotte in „Hochseeflotte“ umbenannt. Dies geschah auf Vorschlag von Tirpitz, nach dessen Überzeugung die Bezeichnung „Aktive Schlachtflotte“ ungewollt einen aggressiven Beiklang hatte und so nicht gedeutet werden sollte. 1908 begann die Hochseeflotte ihre Übungen bis in den Atlantik hinaus auszudehnen. Zwischen Herbst 1909 und Frühjahr 1912 erfolgte die Umstellung des I. Geschwaders auf Großlinienschiffe der Nassau-Klasse. Mit einer Novelle zum Flottengesetz begann im Sommer 1912 die Bildung des aktiven III. Geschwaders. Sie war im Herbst 1914 abgeschlossen. Ab 1909 nahmen Unterseeboote an den Manövern der Hochseeflotte teil, ab 1913 Marineflieger.

Die Hochseeflotte in Kiel vor Beginn des Ersten Weltkriegs

Der erste Weltkrieg

Mit Ausbruch des Ersten Weltkrieges im August 1914 stand die Kaiserliche Marine vor dem Problem einer krassen Überlegenheit des Gegners. Allein in der Nordsee verfügte die Royal Navy über 26 Großkampfschiffe (Schlachtschiffe und Schlachtkreuzer), denen die Kaiserliche Marine nur 18 vergleichbare Einheiten entgegenzusetzen hatte. Bei älteren Linienschiffen, Kreuzern und Torpedobooten war die britische Überlegenheit noch größer. Die Konzeption der Marineführung ging anfangs davon aus, dass die deutsche Hochseeflotte gegen eine enge Blockade der deutschen Nordseeküste vorgehen müsse und dabei den Gegner zur Entscheidungsschlacht zwingen könne, und zwar in einem Seegebiet, das die volle Entfaltung der Grand Fleet überhaupt nicht zulassen würde. Diese Einschätzung stellte sich aber rasch als Fehler heraus. Großbritannien zielte vor allem darauf, seine eigenen Seeverbindungen zu sichern, und die des Gegners in einer Fernblockade vor dem Ärmelkanal und dem Nordausgang der Nordsee zu unterbrechen. Die Fernblockade lief außerdem langfristig auf eine schwere Versorgungskrise des Gegners hinaus, die geeignet schien, Deutschland ohne große Eigenverluste zu unterwerfen.

Angesichts dieser Lage setzte die Marineführung, Admiralstab wie auch Flottenchef, ihre Hoffnung erst einmal auf einen Kräfteverzehr britischer Seestreitkräfte, der durch eine U-Boot- und Minenoffensive erzielt werden sollte. Danach war der Einsatz der Hochseeflotte in einer Entscheidungsschlacht vorgesehen, wobei man weiterhin davon ausging, dass auch der Gegner die Konfrontation suchen würde. Hier aber ging Tirpitz‘ Kalkül der „Risikoflotte“ voll auf, das heißt die Briten waren ihrerseits nicht gewillt, die „Home Fleet“, das Rückgrat ihrer Seeblockade, in einer Vernichtungsschlacht aufs Spiel zu setzen.

Auf deutscher Seite beschränkte sich die Hochseeflotte zunächst auf die Sicherung der Deutschen Bucht. Sie bestand aus einem Gürtel von neun bis zehn Torpedobooten in einem Kreisbogen von 35 Seemeilen vor dem Feuerschiff Elbe 1. Dahinter standen drei bis vier Kleine Kreuzer. Die schweren Einheiten der Flotte lagen vor Wilhelmshaven auf Reede. Darüber hinaus forderte Flottenchef Admiral Friedrich von Ingenohl mehr Handlungsspielraum, um durch Gefechte mit Teilen der Grand Fleet einen Kräfteausgleich zu erzielen. Ihm wurde allerdings auferlegt, auf absehbare Zeit nicht die Schlacht zu suchen, sondern ein solches Risiko zu vermeiden und sich zurückzuhalten. Anfang November und im Dezember 1914 unternahm die Hochseeflotte erste Vorstöße an die britische Ostküste, bei denen Schlachtkreuzer Hafenstädte beschossen und Kleine Kreuzer Minensperren legten. Die erste Unternehmung kam für die britische Admiralität überraschend. Über die zweite Unternehmung des Konteradmirals Franz von Hipper aber wusste die Admiralität aus der Entzifferung deutscher Funksprüche Bescheid. Allerdings blieb ihr die Aufstellung einer Ferndeckung durch die ebenfalls auslaufende Hochseeflotte verborgen. Daher entsandte die Admiralität nur zwei Geschwader der Grand Fleet zur Doggerbank, eigentlich genau die von Ingenohl erhoffte Konstellation für eine den Sieg versprechende Schlacht. Doch als es zur ersten Gefechtsberührung kam, gewann Ingenohl aus wenigen Meldungen den Eindruck, er stehe der gesamten Grand Fleet gegenüber. Er brach den Einsatz ab und trat den Rückmarsch an. Damit brachte er Hipper mit seinen Schlachtkreuzern vor der britischen Ostküste in eine gefährliche Lage. Nur mit taktischem Geschick und Glück konnte sich Hipper dem nunmehr überlegenen Gegner entziehen.

Für den 24. Januar 1915 ordnete der Flottenchef einen Aufklärungsvorstoß zur Doggerbank an. Eine Fernsicherung wurde nicht einmal erwogen. Der Operationsbefehl erging als Funkspruch, obwohl Hipper mit seinen Einheiten vor Wilhelmshaven lag und durch Depeschenboote leicht hätte benachrichtigt werden könne. Die britische Funkaufklärung („Room 40“) entschlüsselte den Funkspruch, und so gelang es der Royal Navy, den deutschen Verband an der Doggerbank mit überlegenen Kräften zu überraschen. Der Verlust des Panzerkreuzers SMS Blücher und die schwere Beschädigung des Schlachtkreuzers SMS Seydlitz wogen so schwer, dass Ingenohl Anfang Februar 1915 abgelöst wurde.

Der neue Flottenchef, Admiral Hugo von Pohl, unternahm ab März 1915 nur noch kürzere Vorstöße. Dabei sollte jederzeit ein Rückzug in die Deutsche Bucht möglich sein, sobald der Gegner mit seinen überlegenen Kräften reagierte. 1915 unternahm die Flotte insgesamt sieben Unternehmungen, die nicht weiter als 120 Seemeilen über Helgoland hinausgingen und – strategisch gesehen – wirkungslos blieben. Ende 1915 musste Admiral von Pohl sein Amt wegen einer schweren Erkrankung abtreten. Im Januar 1916 übernahm Vizeadmiral Reinhard Scheer die Führung der Hochseeflotte.

Das Ziel einer Entscheidungsschlacht wurde auch von Scheer nicht mehr aufgegriffen. Er wollte aber wieder Vorstöße über den geschützten Bereich der Deutschen Bucht hinaus unternehmen. Nach mehreren Anläufen im März und April 1916, unter anderem auch vor die britische Ostküste, kam es bei einem Vorstoß am 31. Mai, wiederum nach Funkentschlüsselung durch den britischen Nachrichtendienst, zur Skagerrakschlacht, mit deren Ergebnis man weder in England noch in Deutschland zufrieden sein konnte. Der von den Briten erhoffte Vernichtungssieg war ausgeblieben. Auf deutscher Seite wurden auf Grund größerer Materialverluste des Gegners Siegeransprüche geltend gemacht, die einer nüchternen Einschätzung der Lage aber nicht standhalten konnten. Für Deutschland hatte die Schlacht nicht einmal einen Kräfteausgleich erbracht, denn das Stärkeverhältnis beider Flotten zueinander blieb unverändert. Nach der Skagerrakschlacht unternahm die Hochseeflotte in der Nordsee nur noch zwei Vorstöße: im August 1916 zur britischen Ostküste und im April 1918 nach Norden bis auf die Höhe von Bergen. Beide blieben ohne unmittelbare Feindberührung. Sie änderten nichts an der vom Kaiser befohlenen Grundhaltung, dass die Flotte primär als „fleet in being“ agierte, sie sollte durch ihre Präsenz in der Nordsee gegnerische Kräfte binden, aber ihre Existenz durfte nicht auf Spiel gesetzt werden. Die Flotte war militärisch dennoch nicht wertlos, denn sie sicherte den eigenen Küstenbereich, blockierte die Ostsee gegen Nachschublieferungen nach Russland und bot den kleineren Einheiten der deutschen Seestreitkräfte einen Rückhalt bei der Sicherung der Ein- und Auslaufwege.

Erst unmittelbar vor der Kapitulation, mit einem Flottenbefehl vom 24. Oktober 1918, beabsichtigte die deutsche Seekriegsleitung kurz vor dem Ende des Ersten Weltkrieges eine Entscheidungsschlacht mit der britischen Grand Fleet im Ärmelkanal herbeizuführen. Nach dem Befehl, das Auslaufen der Hochseeflotte vorzubereiten, brachen in den deutschen Marinestützpunkten Kiel und Wilhelmshaven zunächst vereinzelte Meutereien, später dann ein weitreichender Matrosenaufstand aus. Er führte zum Ausgangspunkt der Novemberrevolution und zur Gründung der Weimarer Republik. Schon nach den ersten Meutereien wurden die Schlachtpläne fallengelassen.

Nach dem Ende der Kampfhandlungen wurde die deutsche Hochseeflotte gemäß den Waffenstillstandsbestimmungen im britischen Flottenstützpunkt Scapa Flow (Schottland) interniert. Am 21 Juni 1919, unmittelbar vor Unterzeichnung des Versailler Vertrages, erteilte Konteradmiral Ludwig von Reuter, der Befehlshaber der internierten deutschen Seestreitkräfte, den Befehl zur Selbstversenkung durch die eingeteilten deutschen Notbesatzungen. Er vermutete nämlich, dass die deutsche Regierung den Friedensvertrag von Versailles nicht annehmen und deshalb in Kürze wieder der Kriegszustand herrschen werde. Die deutsche Flotte sollte den Briten dann nicht unzerstört in die Hände fallen. Die Vorbereitungen zur Selbstversenkung waren bereits zuvor getroffen worden, ohne dass die britischen Bewacher es bemerkt hatten. Auf von Reuters Befehl versenkten sich innerhalb weniger Stunden zehn Großlinienschiffe, fünf Große Kreuzer, fünf Kleine Kreuzer und 32 Torpedoboote. Wenige Einheiten konnten durch das Eingreifen britischer Seeleute an der Selbstversenkung gehindert und in seichtes Wasser geschleppt werden. Das Ende der deutschen Hochseeflotte war damit besiegelt.

Kapitel 2:Großlinienschiffe der Nassau – Klasse

Die Nassau-Klasse war eine Klasse von vier Großlinienschiffen (Schlachtschiffe) der Kaiserlichen Marine, benannt nach preußischen Provinzen. Sie war die erste deutsche Schiffsklasse, die als Antwort auf die britischen Dreadnought entworfen wurde. Alle vier Einheiten der Nassau-Klasse waren am Skagerrak beteiligt. Die Schiffe waren dem I. Schlachtschiffgeschwader zugeordnet (2. Division).

Die SMS Nassau war der erste deutsche Dreadnought und nur unwesentlich größer als der Namensgeber dieser Schiffskategorie in Diensten der Royal Navy. Der Entwurf trug den neuesten Entwicklungen im Bereich der Feuerleitung Rechnung, bei der man auch mit größeren Geschützen mit ihrer höheren Reichweite sicher zielen konnte. Im Inneren wurde das Einrichtungsmaterial Holz immer mehr durch Stahl ersetzt. Weitere konstruktive Verbesserungen im Detail betrafen die systembedingten Wanddurchbrüche (Kabelführungen, Rohrsysteme) sowie die Notfallausrüstung (Feuerlösch-, Lenz- und Flutvorrichtungen).

Bewaffnung

Die Schiffe der Nassau-Klasse wurden mit den verbesserten 28 cm SK L/45 Geschützen ausgerüstet. Der Turm wurde als „Drh.L. C/06“ bezeichnet. Die Geschütze in ihnen konnten 6° gesenkt und 20° erhöht werden. Die Türme auf der Mittellinie konnten 150° auf jede Seite der Schiffe geschwenkt werden. Die Seitentürme hatten einen Schwenkbereich von jeweils 160°. Als Granaten standen 302 kg schwere panzerbrechende Geschosse zur Verfügung, die bei maximaler Erhöhung bis zu 18,9 km (ab 1915 20,4 km) weit verschossen werden konnten. Die Schiffe verfügten über 75 Granaten je Geschütz. Die Türme waren in der Lage drei Salven pro Minute zu verfeuern. Neben der 28-cm Hauptartillerie behielt man jedoch, im Unterschied zur Royal Navy, eine Mittlere Artillerie von 15-cm-Geschützen bei. Die mittlere Artillerie erhielt Geschütze vom Typ 15 cm SK L/45. Die Geschütze wurden in Kasematten aufgestellt, in welchen sie 5° gesenkt und 20° erhöht sowie um 80° auf jede Seite geschwenkt werden konnten. Es konnten bis zu sieben Schuss pro Minute mit einem Geschossgewicht von 45,3 kg bei maximaler Erhöhung 14,9 km weit verschossen werden.

Panzerung

Aufgrund der inzwischen hohen Sprengkraft von Torpedos, wurde ein völlig neuartiger Torpedoschutz entwickelt, der bei allen folgenden Schlachtschiffklassen beibehalten wurde. Die Dicke der Außenhaut betrug lediglich 12 mm. Dahinter befand sich ein mehrere Meter breiter leerer Raum, der äußere Wallgang. In ihm konnte ein Teil der Sprengenergie abgebaut werden. Hinter einer weiteren normalen Wand, dem Wallgangschott, befand sich als zweiter Raum, der innere Wallgang, der als Kohle- oder Ölspeicher diente. Hier wurde weitere Energie abgebaut und sorgte für eine gleichmäßige Belastung des gepanzerten Torpedoschotts. Bei der Nassau-Klasse betrug dessen Wandstärke 20 mm. Deutsche Schlachtschiffe erhielten durch diese Bauweise eine vergleichsweise große Rumpfbreite.

Klassendetails

Schiffstyp Großlinienschiff (Schlachtschiff)

Dienstzeit 1909–1919

SchwesterschiffeSMS Nassau, SMS Westfalen

SMS Rheinland, SMS Posen

Technische Daten

Wasserverdrängung Maximal 20.535 t

Länge KWL: 145,6 m / über alles: 146,1 m

Breite 29,9 m

Tiefgang 8,76 m

Bewaffnung 12 × 28 cm SK L/45 (Doppeltürme)

12 × 15 cm SK L/45 in Kasematten

14 × 8,8 cm SK L/45

2 × 8,8 cm L/45 (Flak ab 1915)

6 × Torpedorohr ∅ 45 cm

Antriebsanlage:12 kohle-/ölgefeuerte Kessel

3 stehende 3-Zylinder-Dreifach- expansions-Dampfmaschinen

3 vierflügelige Propeller ∅ 5 m

Maschinenleistung Dauerlast: 22.000 PS

Probefahrt: 26.244– 27.117 PS

Geschwindigkeit 19 kn (Probefahrten: 20–20,2 kn)

Fahrbereich 8300 sm bei 12 kn

Besatzung 1008 Mann

SMS Nassau

Die Nassau wurde als Ersatz für die vor der Ausmusterung stehende, über 25 Jahre alte Panzerkorvette Bayern der Sachsen-Klasse in den Marinehaushalt eingeplant, ebenso wie ihre Schwesterschiffe Westfalen, Rheinland und Posen, die ebenfalls veraltete Panzerkorvetten ersetzten und alle nach preußischen Provinzen benannt waren.

Konstruktion und Bau

SMS Nassau - 1910

Die Nassau-Klasse wird häufig als typischer „Antwortbau“ auf die britische HMS Dreadnought und auf die amerikanische South-Carolina-Klasse verstanden. Dies entspricht jedoch nicht den Tatsachen, denn die Planungen reichen bis ins Jahr 1904 zurück. Die Kaiserliche Marine hatte, ebenso wie die britische und die amerikanische, schon länger erkannt, dass die Probleme der Koordination von Geschützen verschiedener Kaliber durch den Übergang zu einem Schlachtschiff mit einheitlichem Geschützkaliber gelöst werden können. Zudem verdeutlichte die Seeschlacht bei Tsushima im Mai 1905, dass bei zukünftigen Konflikten mit einer erheblich größeren Schussweite der Kanonen gerechnet werden musste. Damalige Annahmen gingen von einer durchschnittlichen Gefechtsentfernung von ca. 2000 bis 3000 Metern aus, während bei Tsushima der Kampf auf 7000 bis 8000 Meter stattfand.

Die sechs Geschütztürme der Nassau waren in Hexagonalaufstellung eingebaut. Dies hatte den Nachteil, dass bei insgesamt zwölf Geschützrohren des Kalibers 28 cm nur acht gleichzeitig nach den Seiten hin feuern konnten; nach vorn und nach achtern waren es sogar nur sechs. Andererseits gab es eine sogenannte Feuerleereserve: Wären im Gefecht die Türme der einen Schiffseite zerstört worden, hätten nach einem Wendemanöver oder im Mêlée noch die der anderen Seite eingesetzt werden können.

Ein Grund für diese ungünstige Aufstellung war der Umstand, dass die Nassau und ihre drei Schwesterschiffe mit konventionellen Kolbendampfmaschinen ausgerüstet werden mussten. Die deutsche Industrie konnte zur Zeit ihres Baues noch keine Dampfturbinen herstellen. Die Bauhöhe der Maschinen ließ es nicht zu, die mittleren Geschütztürme auf der Mittellinie des Schiffskörpers einzubauen, von wo aus sie nach beiden Seiten hätten feuern können. Eine sogenannte „überhöhte Endaufstellung“, d. h. vor und hinter den Maschinen wie bei der South-Carolina-Klasse, bei der ein Turm über den anderen hinwegfeuern konnte, wurde verworfen, weil man befürchtete, dass beim Feuern über die Schiffsenden der entstehende Gasdruck zu Schäden am unteren, überfeuerten Turm führen könnte. Erst bei der Planung der späteren Kaiser-Klasse waren diese Bedenken zerstreut.

Ein weiterer Grund war, dass Admiral von Tirpitz großen Wert auf eine starke Rundumfeuerkraft legte, da er Nahkämpfe zwischen Schlachtschiffen nach wie vor für möglich hielt. Um die Breite des Rumpfes in Grenzen zu halten, waren anfangs seitliche Einzeltürme eingeplant, die beim endgültigen Entwurf aber durch Doppeltürme ersetzt wurden, da das Verhältnis zwischen der Feuerkraft und dem Gewicht von Türmen und Panzerung sonst zu ungünstig gewesen wäre. Der dadurch bedingte große Abstand zwischen der Außenwand des Rumpfes und dem Torpedoschott verbesserte die Standfestigkeit gegen Unterwassertreffer durch Minen und Torpedos.

Wegen der großen Rumpfbreite nahm man anfangs an, auf Schlingerkiele verzichten zu können. Während der Erprobungen stellte sich jedoch heraus, dass es auf bestimmten Kursen zu einer Synchronität mit der Dünung der Nordsee kam, was heftige Rollbewegungen (um die Längsachse) des Schiffes verursachte. Durch den nachträglichen Anbau der Schlingerkiele wurden die Schiffsbewegungen wesentlich ruhiger, was auch einen positiven Einfluss auf die Zielgenauigkeit der Geschütze hatte.

Einsatz / Erster Weltkrieg

Die SMS Nassau hat bei vielen Unternehmen der Kaiserlichen Marine in der Nordsee mitgewirkt. Höhepunkt war ihre Beteiligung an der Skagerrakschlacht, in der sie durch zwei Granattreffer der Mittleren Artillerie und eine Kollision mit dem britischen Zerstörer HMS Spitfire beschädigt wurde. Elf Tote und 16 Verwundete waren auf dem Schiff zu beklagen. Nach anschließendem Werftaufenthalt zur Reparatur der Schäden war die SMS Nassau am 10. Juli 1916 wieder einsatzbereit. 1917 kam es zu einer Matrosenmeuterei gegen die Weiterführung des Krieges unter maßgeblicher Beteiligung von Joseph Götz.

Liste der Einsätze

6. bis 20. August 1915: Vorstoß in die Rigaer Bucht

5. bis 6. März 1916: Erfolgloser Vorstoß in die Hoofden

25. bis 26. März 1916: Abwehr eines britischen Angriffs auf die Luftschiffhallen von Tondern

24. April 1916: Fernsicherung der Großen Kreuzer, die Great Yarmouth und Lowestoft beschossen.

31. Mai 1916: Skagerrakschlacht

18. bis 19. August 1916: Erfolgloser Vorstoß in die Nordsee

23. April 1918: Vorstoß in das Seegebiet vor Stavanger

August 1918: Teilnahme an Unternehmen Schlußstein vorgesehen

Verbleib

Gemäß den Bedingungen des Versailler Vertrages musste die Nassau am 5. November 1919 aus der Flottenliste gestrichen und am 7. April 1920 als Reparationsschiff B an Japan ausgeliefert werden. Da die Japaner keine Verwendung für das ihnen zugesprochene Schiff hatten, verkauften sie es im Juni 1920 an eine britische Schrottfirma, die es in Dordrecht abwracken ließ.

SMS Westfalen

SMS Westfalen war das zweite Schiff der Nassau-Klasse, einer Klasse von vier Großlinienschiffen der Kaiserlichen Marine.

SMS Westfalen

Bau des Schiffes

Die Bremer Werft AG Weser begann am 12. August 1907 mit dem Bau der Ersatz Sachsen. Als zweites Schiff seiner Klasse stand der Neubau am 1. Juli 1908 zum Stapellauf bereit. Die Taufrede hielt Eberhard von der Recke, der Oberpräsident der Provinz Westfalen, nach der das Schiff benannt wurde. Mitte September 1909 wurde die Westfalen für die Endausrüstung nach Wilhelmshaven überführt. Aufgrund des zu diesem Zeitpunkt niedrigen Wasserstandes der Weser wurde das Schiff mit sechs Pontons angehoben, um das Fahrwasser trotzdem sicher passieren zu können. In Wilhelmshaven nahm die Westfalen, noch mit der Werftbesatzung, an der Feier zur Einweihung der neuen III. Einfahrt teil.

Friedenszeit