1,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Bastei Lübbe

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Dr. Stefan Frank

- Sprache: Deutsch

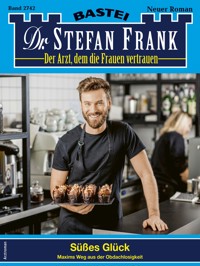

Der Mann, der kaum etwas sagt und seinen Namen nicht nennen will, bleibt Dr. Frank von seiner ehrenamtlichen Tätigkeit bei open.med, einer Anlaufstelle für Obdachlose, nachhaltig im Gedächtnis. Der Arzt weiß nicht, ob seine Medikamente die drohende Lungenentzündung abwenden konnten, ob der Mann wirklich für einen warmen Schlafplatz sorgen konnte, ob er überhaupt noch lebt. Doch dann sieht er ihn kurze Zeit später als Mitarbeiter in dem kleinen gemütlichen Café Dunwell´s Bakery, das in Dr. Franks Nachbarschaft neu eröffnet hat. Der jungen Betreiberin Lysann musste Stefan Frank erst kürzlich ebenfalls beistehen, als ihre Mutter einen Schlaganfall erlitt, von dem noch nicht sicher ist, ob sie ihn übersteht.

Umso erfreuter ist Dr. Frank, seine beiden Sorgenkinder in guter Stimmung und scheinbar gefestigten Verhältnissen anzutreffen. Doch der Schein trügt, wie der Arzt bald erfahren wird ...

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 127

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Inhalt

Cover

Süßes Glück

Vorschau

Impressum

Süßes Glück

Maxims Weg aus der Obdachlosigkeit

Der Mann, der kaum etwas sagt und seinen Namen nicht nennen will, bleibt Dr. Frank von seiner ehrenamtlichen Tätigkeit bei open.med, einer Anlaufstelle für Obdachlose, nachhaltig im Gedächtnis. Der Arzt weiß nicht, ob seine Medikamente die drohende Lungenentzündung abwenden konnten, ob der Mann wirklich für einen warmen Schlafplatz sorgen konnte, ob er überhaupt noch lebt. Doch dann sieht er ihn kurze Zeit später als Mitarbeiter in dem kleinen gemütlichen Café Dunwell´s Bakery, das in Dr. Franks Nachbarschaft neu eröffnet hat. Der Betreiberin Lysann musste Dr. Frank erst kürzlich ebenfalls beistehen, als ihre Mutter einen Schlaganfall erlitt, von dem nicht sicher ist, ob sie ihn übersteht.

Umso erfreuter ist Dr. Frank, seine beiden Sorgenkinder in guter Stimmung und scheinbar gefestigten Verhältnissen anzutreffen. Doch der Schein trügt, wie der Arzt bald erfahren wird ...

Sehr geehrter Herr Iwanow,

mit diesem Schreiben kündigen wir den bestehenden Mietvertrag vom 13. 09. 2019 für die von Ihnen angemietete Wohnung Fritz-Schäfer-Straße 209, 81739 München-Neuperlach unter Einhaltung der vertraglich vereinbarten Kündigungsfrist zum 01. 01. 2024.

Wir bedauern, Ihnen unser berechtigtes Interesse an der Kündigung mitteilen zu müssen. Aufgrund ausbleibender Mietzahlungen, selbst nach mehrmaliger Aufforderung, sehen wir uns zu diesem Schritt gezwungen.

Wir möchten Sie bitten, die Mieträume in einem ordentlichen Zustand inklusive aller im Vertrag genannten Vereinbarungen sowie allen Schlüsseln am 01. 01. 2024 an unsere Verwaltung zurückzugeben. Sollten Sie verhindert sein, informieren Sie uns bitte umgehend und lassen uns einen anderen Terminvorschlag zukommen.

Erfolgt der Auszug nicht rechtzeitig, werden wir eine Räumungsklage einreichen müssen.

Die von Ihnen geleistete Kaution in Höhe von 1.800 € sowie Differenzen bezüglich der Nebenkosten werden mit den ausstehenden Zahlungen verrechnet.

Mit freundlichen Grüßen ...

Maxim Iwanow hatte immer geglaubt, dass es Dinge im Leben gab, die ihn verzweifeln lassen würden. Wenn sie früher in dem kleinen Haus seiner Großmutter in Dawydowo gesessen und Piroschki gegessen hatten, hatten die Erwachsenen Geschichten von armen Teufeln erzählt, denen Schlimmes widerfahren war.

Iwan Smirnow hatte seinen Hof verloren, weil er die Erträge meistens direkt in Alkohol versetzt hatte, bis er so abhängig geworden war, dass er keine Erträge mehr hatte einholen können.

Nastasja Wasiljew war der Mann verstorben. Ein kleiner kauziger Kerl, der so breit wie kurz war und die Fresserei selbst dann nicht hatte aufgeben können, als die Winter lang gewesen und die Preise angestiegen waren. Nastasja hatte sich kurz nach dem Tod ihres Mannes auf der Couch ihres Bruders einquartieren müssen.

Besonders berührt hatte Maxim die Geschichte des alten Viktor Lebedew. Bereits als Kind hatte er Armut und Hunger erfahren müssen, wie fast alle Einwohner von Dawydowo damals. Seine Eltern waren bei einem Unfall ums Leben gekommen, wobei mehrere Legenden kursierten, wie dieser Unfall ausgesehen hatte. Die einen hatten erzählt, ein Wagen hätte das Paar überrollt, als er auf dem zugefrorenen Weg ins Schlingern geraten war. Die anderen hatten erzählt, wie sie von wild gewordenen Huftieren zertrampelt worden wären. Einer hatte stets daran festgehalten, dass beide nach dem Verspeisen einer Borschtschsuppe umgefallen wären.

Viktor hatte seitdem als Straßenkind gelebt, da die Heime in Russland härter und kälter gewesen waren als das Leben auf der Straße. So war es dem Jungen schon damals gelungen, sich vor der Obrigkeit zu verstecken. Als aus dem Jungen ein Mann geworden war, hatte er es bis zum Schneider geschafft, eine ordentliche Wohnung in Moskau bezogen und eine liebevolle Frau geheiratet. Doch als seine Frau schwanger geworden war, hatte sie nicht nur das Kind bei der Geburt verloren, sondern war selbst ihren Verletzungen erlegen. Viktor hatte daraufhin seine Arbeit und seine Wohnung verloren. Um sich abermals vor der Obrigkeit zu verstecken, war er zurückgekehrt in sein kleines Dorf in der Oblast Moskau, wo er seitdem wie ein Geist in der Nacht über die Straßen gewandelt war.

Während Maxim beim Essen den Geschichten der Erwachsenen gelauscht hatte, hatte er sich vorgestellt, wie es wäre, so zu enden wie diese armen Menschen, denen solch ein Schicksal widerfahren war, das es wert gewesen war, es beim Familienessen wieder und wieder zu erzählen. Eine Verzweiflung hatte sich über den noch jungen Russen gelegt, und Mitgefühl hatte sein Herz erfüllt. Still hatte er sich geschworen, niemals so zu enden wie diese Leute, die nichts gegen die Schläge in ihrem Leben hatten ausrichten können.

Nun war Maxim kein Junge mehr. Er war achtunddreißig Jahre alt – ein Mann, der es geschafft hatte, von Russland nach Deutschland zu ziehen, um sich ein Leben aufzubauen, das ihn vor einem solch harten Schicksal verschonen würde.

Doch das Schicksal war ihm hinterhergereist. Es hatte ihn gefunden. Denn das Schicksal kannte keine Grenzen, egal, wie sehr sich die Menschen darum bemühten, Mauern zu errichten. Es fand seinen Weg überall hin.

***

»Hast du schon die Gläser poliert, Lysann?«

Rose Weiningers Stimme hallte durch den Raum wie der Gesang eines Chormitglieds in einer leeren Kapelle.

Lysann musste grinsen, hatte aber gleichzeitig Mühe damit, nicht die Augen zu verdrehen, da sie die Frage bereits zum dritten Mal in dieser Woche beantworten musste.

»Ja, Mama«, rief sie über die leeren Tische und Stühle hinweg ihrer Mutter zu, die dabei war, die einladenden Schaufenster zu putzen.

Die dreiunddreißigjährige Geschäftsinhaberin goss sich aus der Kanne der Kaffeemaschine einen Becher heißen schwarzen Kaffees ein, dem sie einen großzügigen Schluck Hafermilch beifügte. Das Getränk dampfte und war noch brühend heiß, doch Lysann kostete den ersten Schluck immer direkt nach dem Eingießen.

Mit dem Becher in der Hand stand sie hinter der Ladentheke und schaute in den Raum, der nun einzig und allein ihrer war, seitdem ihre Mutter ihr das Haus überschrieben hatte.

Rose und sie hatten die Wände hüfthoch mit Paneelen verkleidet, die sie in einem Cremeweiß lackiert hatten. Der Teil darüber war in einem Lindgrün gestrichen, das so zart schimmerte, dass es fast als Weiß hätte durchgehen können. Alle Tische und Stühle waren aus Holz und deren Tischplatten sowie die Sitzflächen weiß lackiert. Vitrinen und Regale säumten die Ecken. Der Boden war ein originaler Holzboden aus dem 20. Jahrhundert, der damals noch klassisch mit Ochsenblut gefärbt worden war. Ein Nachbar hatte die Dielen abgeschliffen und mit Klarlack bearbeitet, sodass deren feine Maserung nun stolz den Laden zierte, der mehr und mehr dem Landhauscafé ähnelte, von dem Lysann immer geträumt hatte.

Die junge Unternehmerin goss einen weiteren Becher Kaffee ein und ging damit um die Theke herum.

»Mach mal eine Pause, Mama«, schlug sie vor und reichte der Älteren den Becher. »Wir waren so fleißig, da haben wir uns das mal verdient.«

Die fünfundsechzigjährige Rose Weininger stieg von ihrem Schemel herunter und nahm den Becher dankend an. Sie sah verschwitzt aus und wirkte ein wenig atemlos. Ihre Wangen waren gerötet, und Lysann kam aufdringlich das Alter ihrer geliebten Mutter in den Sinn.

Mutter und Tochter hatten einen gemeinsamen Traum gehabt: Während Rose es zunehmend leid geworden war, in den Bäckereien der Großunternehmen zu stehen, hatte sich Lysann immer mehr nach etwas Eigenem gesehnt. Sie war Geschäftsführerin einer Versicherungsagentur gewesen. Der Job hatte zwar ihr Bankkonto gefüllt, aber nicht ihr Wohlbefinden gesteigert. Wenn sie nach der Arbeit nach Hause in ihre gemütliche Wohnung gekommen war, hatte sie sich meist einen Tee gekocht und es sich mit einem Buch auf dem Sofa gemütlich gemacht.

Die Bücher, die sie bevorzugte, handelten immer von einer Liebesgeschichte irgendwo auf der britischen Insel. Mal spielte ein Brautmodenladen darin eine Rolle, mal eine Schreinerei, doch ganz häufig eine verträumte Bäckerei inmitten eines urigen Dorfes, wo die Wände aus Naturstein und die Herzen der Menschen aus Wärme gemacht waren. Lysann hatte diese Romane geliebt. Und sie liebte sie heute noch.

Immer häufiger hatte sie sich vorgestellt, wie es wohl wäre, sich eine eigene Geschichte zu schreiben. In ihrer Geschichte würde sie ebenfalls eine kleine Bäckerei eröffnen und darin Stammkunden begrüßen, die vor allem wegen ihres unnachahmlichen Gebäcks und dem wohligen Ambiente herkamen. Diese Vorstellungen hatten Formen angenommen, als ihre Mutter ihr eröffnet hatte, dass sie ihr das Haus nun überschreiben würde. Da Lysanns Vater schon seit fünf Jahren tot war, hatte sich Rose ernster mit dem Thema auseinandergesetzt, sodass sie ihrer Tochter kein Chaos hinterlassen wollte, wenn sie selbst einmal starb.

Es war ein verschneiter Abend in München gewesen, als die beiden Frauen bei Kerzenschein und einer Partie Rommé zusammengesessen und über ihre Zukunft sinniert hatten. Rose hatte von ihrer Unzufriedenheit auf der Arbeit erzählt, und Lysann hatte es ihr gleichgetan. Als sie schließlich ihre Vorstellung von einem kleinen Café bei einem Glas Sahnelikör durchgerechnet hatten, hatte eines zum anderen geführt.

Und nun standen sie hier – am Schaufenster ihres Ladens, der in genau einer Woche eröffnen würde. Pünktlich zum Jahresbeginn. Konnte ein Jahr besser starten als mit der eigenen Selbstständigkeit?

»Morgen früh backe ich die Törtchen«, begann Rose zu erklären. »Hast du daran gedacht, die Nachbarn einzuladen?«

»Hab' ich, Mama. Und alle haben zugesagt.«

Morgen wollten sie alle Nachbarn zum Kaffee begrüßen. Es sollte eine Art Probelauf für ihren Cafébetrieb sein. Die einzige Aufgabe der Nachbarn bestand darin, Anmerkungen zu machen, wo die Törtchen noch Verbesserungen – eine Note Zimt oder einen kleinen Schuss Zitrone – vertragen könnten. Oder eventuell der Service.

Da es draußen schneite und die Tage träge zwischen den Feiertagen dümpelten, freute sich Lysann umso mehr auf diese Stunden mit den Menschen, die sie seit ihrer Kindheit kannte. Unbändige Freude erfüllte ihr Herz.

Gemeinsam standen die Frauen am Schaufenster, beide eine Hand in die Hüfte gestemmt, eine Hand am Kaffeebecher. Die Stille wurde unterbrochen von einzelnen Schlürfern. Das würde gut werden. Das Café würde alle ihre Träume Wirklichkeit werden lassen.

***

Maxims neuer Alltag unterschied sich erheblich von seinem alten. Es hatte einmal eine Zeit gegeben, in der er wie sehr viele andere Menschen morgens um sechs Uhr aufgestanden war, um pünktlich auf der Arbeit zu erscheinen, von der er erst nachmittags wieder heimgekommen war. In den späteren Stunden hatte er Sport getrieben oder war mit Jelena in einem Park spazieren gegangen. Manchmal waren sie durch die Münchner Innenstadt geschlendert und hatten sich vorgestellt, in einer der Wohnungen zu leben, die im Herzen der Stadt lagen.

Dann war Jelena gestorben.

Bis heute verstand Maxim nicht, welchen Weg sie gezwungen gewesen waren, zu beschreiten. Sie war jung gewesen, gerade mal achtundzwanzig. Doch nachdem Jelena immer häufiger über Kopfschmerzen geklagt hatte, waren sie irgendwann zu einem Arzt gefahren, der eine Überweisung in ein Klinikum veranlasst hatte. Maxim hatte Schwierigkeiten damit gehabt, den Erklärungen der Ärzte zu folgen, nicht, weil sein Verstand die Worte nicht aufnehmen und zu einem sinnvollen Ganzen hatte bilden können, sondern weil sein Herz sein Denken blockiert hatte. Es war Jelena gewesen, deren Kopf ausgeleuchtet worden war. Es waren die Bilder von ihrem Gehirn gewesen, die einen großen Fleck an einer Stelle gezeigt hatten, der dort nichts zu suchen gehabt hatte. Und doch war er dagewesen.

Sie hatten versucht, was ihnen möglich gewesen war. Anfangs hatte sich Maxim noch selbst um Jelena gekümmert, auch wenn die nächtlichen Übelkeitsattacken seine Kräfte aufgezehrt hatten wie Parasiten. Doch im Laufe der Zeit hatte sich Jelena verändert. Sie war nicht nur vom Mut verlassen worden, sondern auch von ihrer Wärme. Maxim hatte schon davon gehört, dass sich Krebspatienten verändern konnten, wenn der Tumor auf eine bestimmte Stelle im Hirn drückte. Jelena hatte sich verändert, war teilweise bösartig geworden.

Als selbst die Ärzte zugegeben hatten, dass eine weitere Behandlung durch eine Chemotherapie keinen Sinn ergeben würde, hatte es nicht mehr lange gedauert, bis Jelena auf der Palliativstation der Waldner-Klinik ihre letzte Wohnstätte gefunden hatte. Es hatte nur noch drei Wochen gedauert, bis diese Wohnstätte wieder frei geworden war für einen neuen traurigen Bewohner.

Danach hatte sich Maxims Leben verändert. Seine Trauer, die sich als Schmerz im Bauch und in der Brust manifestiert hatte, war zusehends stumpfer geworden, Maxim selbst toter. Wenn es ihm gelungen war, irgendwann in der Nacht einzuschlafen, war er morgens erwacht, ohne etwas zu fühlen. Sein Körper war lediglich von einem Summen erfüllt gewesen, das ihm verraten hatte, dass er noch lebte. Irgendwo in ihm drin wurde weiter das Blut durch die Adern gepumpt, während er sich selbst schon aufgegeben hatte. Er war meistens liegen geblieben und hatte nicht auf die wenigen Anrufe reagiert, die die Stille der gemeinsamen Wohnung durchgerissen hatten wie Papier. Er hatte keine Briefe beantwortet, nicht einmal, als ein formelles Anschreiben der Firma gekommen war, die hatte wissen wollen, wann wieder mit ihm auf seiner Arbeitsstelle zu rechnen wäre.

Die darauffolgende Kündigung hatte er in den Mülleimer geworfen und sich gewünscht, es wäre genügend Platz für ihn selbst darin. Die Mahnungen seiner Vermieter hatte er genauso ignoriert wie sein Spiegelbild, das ihm verraten hatte, wie stark er abgenommen hatte. Früher war Maxim von seinen Kumpels scherzhaft als Schrank bezeichnet worden. Nun war er ein Wrack geworden, dessen Muskeln sich kaum noch unter seiner Kleidung abzeichneten.

Es war nicht so, dass Maxim all diese Dinge egal gewesen waren. Es hatte sich nur so angefühlt, als wäre er in seinem Körper gefangen gewesen, der ihm verbot, sich in eine Richtung zu bewegen, die ein wenig mehr Normalität in seinen Alltag gebracht hätte. Heute wusste er, dass er an einer Depression litt. Jemand auf der Straße hatte ihm die Zusammenhänge erklärt. Damals hatte er sich nur tot gefühlt.

Sein jetziger Alltag sah nun völlig anders aus: so, wie er es sich nie gewünscht hatte.

Der einst mutige Junge aus Russland setzte schwerfällig einen Fuß vor den anderen. Das verhinderte, dass die feuchte Kälte in seine Zehen kroch, um sie in Eisklumpen zu verwandeln.

Maxim Iwanow war einer von achttausendneunhundert Obdachlosen in München. Die meisten von ihnen hatten einen festen Schlafplatz. Doch Maxim gehörte zu den fünfhundertfünfzig Menschen ohne irgendeine Art von Unterkunft.

Er hatte es ausprobiert, nachdem er seine Wohnung hatte verlassen müssen, weil er die Miete nicht mehr hatte zahlen können. Eine Frau, deren Haare so weiß waren wie Schnee, nachdem etliche Autos durchgefahren waren, hatte ihm von der Pille erzählt, einer Unterkunft für Wohnungslose in der Pilgersheimer Straße. Maxim fand den Straßennamen ein wenig zu makaber für die Umstände, die die Menschen in die Unterkunft pilgern ließen.

Fünfundachtzig Doppelzimmer reihten sich in dem Gebäude aneinander. Ein Aufenthaltsraum vermittelte den Anschein von Behaglichkeit. Die Mitarbeiter taten alles, um den Menschen in Not zu helfen. Doch sie konnten nicht mehr ausrichten, als die kargen finanziellen Mittel, die ihnen zur Verfügung standen, zuließen.

Maxims erste Nacht war auf einer Bank in einem Park gewesen, den er zuvor nicht gekannt hatte. Ihm war es wichtig gewesen, einen Ort aufzusuchen, wo keiner seiner Kumpels ihn hätte erblicken können. Da der Januar aber gewohnt kalt seine eisigen Klauen über die bayrische Hauptstadt gelegt hatte, hatte er schon bald wieder aufstehen müssen, um in der Nacht umherzustreifen – aus Angst, zu erfrieren. Dabei war er Oma Ida begegnet, der Frau mit den schneematschweißen Haaren. Sie hatte ihn darauf hingewiesen, dass er vermutlich ein Zimmer in der Pille bekommen könnte, wenn er am nächsten Tag vorbeischaute.

Da Maxim sich kein Busticket leisten konnte, war er den Weg zur Pille