5,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: EDITION digital

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

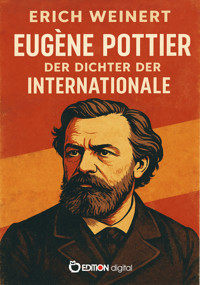

Eugène Pottier – Dichter, Revolutionär und Mitglied der Pariser Kommune – schrieb 1871 im Exil die Worte, die zur Hymne der internationalen Arbeiterbewegung wurden: Die Internationale. Seine Gedichte sind Aufrufe zum Widerstand, Lieder der Hoffnung und Zeugnisse eines Lebens im Kampf für Freiheit und Gerechtigkeit. In dieser Ausgabe finden sich Pottiers kraftvolle Verse in deutscher Übertragung von Erich Weinert – frisch, kämpferisch und voller Leidenschaft. Sie spiegeln nicht nur die dramatische Zeit des 19. Jahrhunderts, sondern sprechen auch heute zu allen, die sich gegen Unterdrückung und soziale Ungerechtigkeit erheben wollen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 119

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Impressum

Erich Weinert

Eugène Pottier – Der Dichter der Internationale

ISBN 978-3-68912-556-1 (E–Book)

Auszug aus dem Sammelband „Nachdichtungen“, erschienen 1959 im Verlag Volk und Welt, Berlin.

Das Titelbild wurde mit der KI erstellt.

© 2025 EDITION digital®

Pekrul & Sohn GbR

Godern

Alte Dorfstraße 2 b

19065 Pinnow

Tel.: 03860 505788

E–Mail: [email protected]

Internet: http://www.edition-digital.de

EINLEITUNG

Seit dem Anfang dieses Jahrhunderts haben die Arbeiter das Lied gesungen, das nach dem ersten Weltkriege das revolutionäre Kampflied der Proletarier aller Länder und die Hymne der Sowjetunion geworden war, die Internationale.

Wer hat je nach dem Mann gefragt, der ihren Text geschrieben hatte? Literaturbeschlagene hätten geantwortet: ein gewisser Pottier, Arbeiterdichter, Communard von 1871.

Nun ist der deutsche Text der Internationale, den wir Deutschen allgemein singen, kaum dazu angetan, das literarische Interesse für ihren Autor zu wecken; er ist undichterisch, hat wenig von der Kraft des Originals und entspricht auch inhaltlich nicht dem Urtext.

Hier und da fand man wohl in sozialistischen Zeitungen Deutschlands das eine oder andere Gedicht von diesem gewissen Pottier. Aber all diese Übersetzungen waren nicht geeignet, uns den Mann schmackhaft zu machen. Denn wenn die Originale so gesangvereinlich-ledern oder so blutlos-intellektuell waren, so war mit diesem Pottier kein großer Staat zu machen, zumal Frankreich seit Béranger begabte Volkssänger hervorgebracht hatte.

Welchen unausgegrabenen Schatz aber entdeckte ich, als ich aus Paris eine Kollektion von Gedichten Pottiers erhielt und mich darein vertiefte. Hier offenbarte sich mir sofort eine Kühnheit der Sprache, wie sie nur einer führen kann, bei dem revolutionäres Bewusstsein und kämpferische Leidenschaft in vollem Gleichgewicht sich befinden, eine Sprache von einer Unumwundenheit, wie wir sie in der revolutionären Dichtung des 19. Jahrhunderts kaum ein zweites Mal finden. Ich glaube, man kann Pottier mit Recht den ersten proletarisch-revolutionären Dichter Frankreichs nennen.

Proletarisch war er seiner Herkunft nach; proletarisch-revolutionär war seine hingehende Brüderlichkeit zu den Ausgebeuteten wie sein unversöhnlicher Hass gegen die Bourgeoisie und ihr verlogenes „Freiheits“-Pathos; proletarisch war das Publikum, für das er schrieb und zu dem er sprach; proletarisch-revolutionär war die Kompromisslosigkeit seiner Forderung nach Änderung der Welt, war sein gesunder Instinkt, der ihn davor bewahrte, von den zahllosen politischen Strömungen seiner Zeit vom richtigen Wege abgezogen zu werden.

Pottier hat kaum mehr als zweihundert Lieder und Gedichte geschrieben, die in den Jahren von 1848 bis 1887 entstanden sind; hundert davon sind ausgesprochen politische Gedichte. Diese wenigen Gedichte aber gehören zum Stärksten der proletarisch-revolutionären Dichtung Frankreichs im 19. Jahrhundert.

Am 4. Oktober 1816 wurde einem armen Mann in der Rue Ste-Anne in Paris, dem Kistenmacher und Packer Charles Pottier, ein Sohn geboren, dem die Eltern den Namen Eugène Edmé gaben.

Das Kind kam in einer sorgenreichen Zeit zur Welt. Karl X., der Bourbone, hatte die durch die verlorenen kostspieligen Kriege Napoleons verarmte Nation von neuem zur Ader gelassen, indem er aus dem armen Volk eine Milliarde Entschädigung herausschund für den Adel, der durch die Große Revolution an seinen Gütern Schaden erlitten hatte.

Auch bei Pottiers war bittere Not. Man trug sie geduldig; denn es herrschte in diesem Hause kein aufrührerischer Geist. Der alte Pottier war ein engstirniger Bonapartist, die Mutter eine frömmelnde Kirchenläuferin. In dieser konservativen Stickluft wuchs der kleine Eugène auf. 1884 erzählte er einmal von seinem Vaterhaus, und dass er aufgewachsen sei

„zwischen den Hobelspänen eines Packers,

dumpf, schläfrig, träumerisch und ungeschlacht“.

Die Schule lag in Frankreich wieder in den Händen der geistlichen Orden. Die Eltern schickten das Kind in eine Brüderschule, damit es sich einige Jahre lang mit Lesen und Schreiben beschäftige und dann sobald wie möglich als Helfer in der kleinen Packerwerkstatt seines Vaters verwendet werden könne.

Der geistig frühreife Knabe ödete sich in den muffigen Schulstuben der Ordensbrüder, die ihm ja nichts boten, was seinen Wissenstrieb befriedigen konnte. Aber er lernte wenigstens lesen und schreiben.

Um ihn ist das lebendige, gärende Paris der Zwanzigerjahre. Er treibt sich heimlich an den Ständen der Bouquinisten herum, wo man sich für ein paar Sous alte Scharteken kaufen kann. Die Eltern dürfen von seiner heimlichen Lektüre nichts wissen. Aus dieser Zeit erzählt Pottier später:

„Die Regeln der Versemacherei habe ich nur aus einer alten Grammatik von Restaud gelernt, die ich im Gerümpel eines verbotenen Schrankes entdeckt hatte. Später hat ein Béranger in Halbsedezformat, den ich von vorn bis hinten nachgeahmt habe und den ich mit zwölf Jahren auswendig konnte, mir Homer, Virgil und Horaz ersetzt.“

Mit dreizehn Jahren fängt für Pottier das harte, werktätige Leben an. Er arbeitet als Lehrling in der väterlichen Werkstatt. Das stupid-patriarchalische Dasein bei seinen Eltern drückt ihn nieder. Abends läuft er aus dem Hause, treibt sich dort herum, wo Paris am aufgeregtesten ist, horcht in den öffentlichen Gärten den Diskussionen der Anhänger der verschiedenen politischen Gruppierungen zu, hört, wie die einen sich für Saint-Simon, die anderen für Babeuf, die dritten für Fourier schlagen. Hier dämmern dem Dreizehnjährigen die ersten Umrisse der politischen Welt. Er ergattert und verschlingt ein Exemplar der „Geschichte der Verschwörung der Gleichen“ Babeufs. Das große Jahr 1793 wird in ihm lebendig.

Da bricht im Jahre 1830 der neue Vulkan aus. Als Karl X. am 26. Juli im Staatsanzeiger ein Dekret über die lückenlose Buchzensur veröffentlicht, stehen die Bürger, Studenten und Arbeiter auf. Paris macht Revolution. Karl X. wird verjagt.

Die Julirevolution hatte auf den vierzehnjährigen Pottier einen entscheidenden und tiefen Eindruck gemacht. Er berichtet selbst in einer biografischen Skizze:

„Les Glorieuses (die ruhmreichen Tage) von 1830 sind der erste Paukenschlag, der mich weckt. Ich kletterte, ein wahrer Lausejunge, auf das Gerüst der Sühnekapelle, die man am Platz Louvois zum Gedenken des Herzogs von Berry errichtete, und trällerte dort mein erstes Lied, begleitet vom Krachen der letzten Schüsse der Schweizergarden bei der Erstürmung des Louvre. Es hatte als Kehrreim natürlich: Vive la liberte!“

Der junge Pottier ist zum Leben erwacht. Wenn auch die Freiheit der Nation von kurzer Dauer war und schon im August unter des sogenannten Bürgerkönigs Louis Philippe Stiefel geriet, in Pottiers Seele war das Feuer des Juli lebendiggeblieben.

Er bildet sich. Er weiß, man macht die Revolution nicht nur mit den Fäusten, man macht sie auch mit dem Gehirn. Er liest nächtelang. Bei der Tagesarbeit hält er sich wacker; er hat eine kräftige Konstitution. Die Feierabende schlendert er durch Paris, sucht, wo es etwas zu horchen, zu lesen, zu lernen, zu erleben gibt. Er macht Verse; er zeichnet. Alles, was er lernt, geht ihm schnell ein; er hat eine ausgezeichnete Auffassungsgabe.

Paris war seit dem Juli nicht wieder ruhig geworden. Viele spröde gewordene Traditionen zerbrachen. Die Kunst, die Literatur, die Publizistik, die politische Propaganda zeigen ein verjüngtes Gesicht. Pottier sammelt um sich einen kleinen Kreis junger, lesebeflissener Handwerker. Es werden viel Verse gemacht. Pottier lässt ein kleines Heftchen drucken; es enthält mehr epikureische als politische Lyrik. Ein Exemplar schickt er an den verehrten Meister Beranger, den populärsten bürgerlich-revolutionären Chansondichter dieser Zeit. Dieser antwortet ihm auch: „Ich danke Ihnen für das sehr hübsche Lied. Wenn sie erst fünfzehn Jahre sind (ich war damals kaum vierzehn), so ist das in der Tat ein bemerkenswertes Werk.“

Paris ist politisch und kulturell in eine seiner lebhaftesten Epochen eingetreten. Die revolutionären Energien sind latent, aber sie manifestieren sich hier und dort in Explosionen. 1831 war der erste Aufstand der hungernden Seidenweber von Lyon. Aus den heißen Diskussionen und Manifesten der Pariser politischen Klubs antwortet das Echo als neue Forderungen des revolutionären Flügels des Bürgertums und der Arbeiter. Es ist die Periode neuer Spannungen, neuer Aktivität, von der Heine 1832 in seinem Bericht über Paris schrieb:

„Eine neue Kunst, eine neue Religion, ein neues Leben wird hier geschaffen, und lustig tummeln sich hier die Schöpfer einer neuen Welt. Die Gewalthaber gebärden sich kleinlich, aber das Volk ist groß und fühlt seine schauerlich erhabene Bestimmung. Es dämmern gewaltige Taten, und unbekannte Götter wollen sich offenbaren.“

In dieser Zeit macht Pottier das stumpfe Banausendasein in der Packerwerkstatt seines Vaters immer mehr Verdruss. Ihn lockt die Welt, wo die Geister miteinander fechten. In seinen Nächten durchschwärmt er leidenschaftlich die Literatur. Scott, Voltaire, Cervantes, Stendhal werden verschlungen; sein hungriges Herz langt nach allem Geistigen, was ihm erreichbar ist. Er durchstürmt an Sonntagen die Museen und Sammlungen; die großen Epochen seines Volkes, die Gesichter der Großen Revolution glühen ihn an. In den Versammlungen des republikanischen Klubs „Ami du Peuple“ hört er zum ersten Mal Blanqui sprechen, den Sohn eines Konventsmitgliedes. Der donnert unerschrocken gegen den feisten Louis Philippe. Pottier wird von dieser Stimme ergriffen; er fühlt die Tage Marats wieder auferstehen, als die Kampfrufe aus dem „Ami du Peuple“ verlesen werden, feierlich wie Glaubensbekenntnisse; er sieht sie, Tränen in den Augen, die Hüte schwenken zum Gruß den Arbeiterinsurgenten von Lyon und deren Kampflosung zum revolutionären Schwur erheben: „Arbeitend leben oder kämpfend sterben!“ Er lernt den beweglichen, heiter-spöttischen Fourier kennen und schwärmt für ihn, der, wie Engels schrieb, das „rettungslose Fiasko der Phrase mit beißendem Spott“ überschüttete und den „seine ewig heitere Natur … zu einem der größten Satiriker aller Zeiten“ mache.

Der junge Pottier, jetzt achtzehnjährig, voll stürmischer Impulse, erfüllt von fanatischem Gerechtigkeitswillen, wird hineingerissen in die wallende Bewegung dieser Tage. Im Jahre 1834 bricht ein zweiter Aufstand der Lyoner Weber aus, der blutig unterdrückt wird. Jetzt wird es dem jungen Menschen bewusst, dass ihn eine heimliche Liebe zum kämpfenden Proletariat ergriffen hat. Es ist keine Revolutionsromantik mehr in seinen Gefühlen wie im Juli 1830, es ist eine militante Solidarität mit den Erniedrigten in seinem Herzen erwachsen.

Schließlich kann er die verschimmelte Philistrosität im Hause seines Vaters nicht mehr ertragen. Der alte Bonapartist flucht auf die gottlosen Lyoner. Der Sohn schmeißt empört die Raubank in die Ecke. Der Alte schimpft ihn einen versemachenden Affen, einen nutzlosen Herumtreiber. Eugène verlässt auf der Stelle das väterliche Haus.

1884 schreibt er über diese Zeit:

„Ich wurde ein armer, schmutziger und zerlumpter Pion (Beaufsichtiger der Schüler bei der Arbeit) in einer kleinen Schule im Faubourg Montmartre, wo ich halb soviel verdiente wie die Schlafsaalwärterin. Später, als Kommis im Papierladen, belieferte ich mit zierlichen Theaterstückchen das Kindergymnasium, dessen Berquin und Scribe ich war.“

In diese Zeit fällt die Bekanntschaft Pottiers mit Henri Murger, dem späteren Dichter der „Vie de Bohème“. Murger

ist ebenfalls proletarischer Herkunft. Beide machen Lieder und Gedichte. Aber Murger neigt zur Weltflucht, umnebelt sich mit Liebes- und Mondromantik, während Pottier mit allen Kräften aus diesem Dunstkreis hinauszukommen sich bemüht und in seinen Versen sich immer bestimmter den sozialen Problemen zuwendet.

1836 fasst Pottier plötzlich den Entschluss, wieder in die Kistenpackerei seines Vaters zurückzukehren. Das Motiv scheint gewesen zu sein, dass ein gewisser Handwerkerstolz in ihm ihn die Entwurzeltheit des Daseins eines hungernden Gelegenheitsdomestiken nicht mehr ertragen ließ; vielleicht aber wollte er seinem Vater auch beweisen, dass er kein nutzloser Herumtreiber sei.

Kurz und gut: sie vertragen sich. Der junge Pottier bildet sich eifrig, geistig, politisch. In seinem Zimmerchen versammeln sich gleichgeartete junge Leute aus dem Handwerker- und dem Kleinbürgerstande. Es entsteht eine kleine revolutionäre Zelle. Das aber sah der Alte wieder mit wachsendem Unbehagen, teils wegen des Rufes seines Hauses, teils wegen der sich häufenden Arbeitsversäumnisse seines Sohnes. Die alten Vorwürfe und höhnischen Seitenhiebe vergiften das Einvernehmen von neuem. Eugène macht eine Faust in der Tasche. Nach der Arbeit lebt er außer dem Hause. Er beschäftigt sich jetzt systematisch mit der großen Literatur. Victor Hugo begeistert ihn, Balzac weitet seinen Blick für die gesellschaftlichen Dinge, Francois Villon, der Vagabundenpoet, bezaubert sein Herz mit der Unumwundenheit seiner Sprache.

Mit Murger werden die Differenzen heftiger. Der hasst die politische Dichtung, die die Kunst entweihe, wie er sagt. Pottier aber schämt sich jetzt nicht mehr, als Banause verschrien zu werden, wenn er erklärt, Kunst sei das Leben selbst; und die soziale Ungerechtigkeit und der gerechte Krieg gegen die tyrannische Willkür seien ja auch das Leben. Alles andere sei verlogen. Und er wendet sich mehr und mehr von den Romantikern ab.

Jetzt stand es für ihn fest: alles, was er bisher getan, gedacht, geschrieben, gelebt, war nur ein müßiges Spiel an der Peripherie des wahren, des tätigen und kämpferischen Lebens. 1839 verließ er für immer sein Vaterhaus.

Nur mit einem seiner Jugendfreunde, einem begabten Musterzeichner, hält Pottier weitere Freundschaft. Er arbeitet auch für ihn, denn Pottier ist auch zeichnerisch sehr begabt.

Pottier geht an den Abenden in Kabarettkneipen und singt dort seine Lieder. Es sind einige davon erhalten, vitale, farbige Trink- und Liebeslieder. Das ist das in solchen Kneipen gewohnte Genre. Aber plötzlich lässt er neue Töne aufklingen, mehr Klagen noch als Anklagen; es sind seine ersten politischen Lieder. Seine früheren Freunde, die Romantiker, lächeln über ihn. Diese Jünglinge hatten einen Klub gegründet, in welchem streng verboten war, politisch zu diskutieren. Murger verhöhnt Pottier in einem Briefe:

„Pottier hat sich für immer von der Muse geschieden. Er macht jetzt Kinder so vierschrötig wie er selber (gemeint sind seine politischen Gedichte). Schließlich wird er Gewürzkrämer werden; er ist ein ausgezeichneter Bürger, der einen ziemlich guten Nationalgardisten abgeben könnte.“

Pottier geht seinen Weg. Noch fehlt ihm der bündige Ausdruck, noch fehlt ihm der klare Hinweis auf das Ziel der Kämpfe der Menschheit, ja noch sind ihm die Wege zur Befreiung im Nebel. Oft scheint er zu zweifeln daran, ob die utopischen Perspektiven der Saint-Simonisten, für die er zuvor so warme Sympathie empfunden hatte, beim festeren Zugriff nicht in seinen Händen zerrinnen. Er ahnt vielleicht schon dunkel, dass die Phalanstere Fouriers auch in irgendeinem Gestrüpp hängenbleibt, obwohl er den nun hingeschiedenen Fourier noch in heißem Herzen bewahrt. Er sucht Klarheit. Am gegenständlichsten will ihm immer noch Blanqui erscheinen, der 1837 seine verschwörerische Geheimgesellschaft gegründet hatte und sehr aktiv war.

Aber wenn auch die Gedichte Pottiers, die in diesen Jahren entstanden sind, noch der zulänglichen ideologischen Nahrung ermangeln, sein guter Instinkt und seine Ehrlichkeit geben ihnen Überzeugungskraft. Seine Aufrufgedichte beginnen das Volk unmittelbar zu entzünden. Über die Wirkung eines dieser Gedichte schreibt Pottier selbst später:

„Gegen 1840 schrieb ich ein Lied im Sinne von Babeuf, von dem ich nur eine unvollständige Abschrift besitze. Ich hatte damals das Manuskript einem Freund, einem kommunistischen Propagandisten, gegeben. Ohne mein Wissen wurde es gedruckt und hatte in Lyon und im Süden einen erstaunlichen Erfolg. Aus einer reaktionären Zeitung erfuhr ich, dass dieser Brandstifterfunke eine große Verheerung unter der arbeitenden Klasse angerichtet hatte, welche ihre gläubige Unwissenheit verbrecherischen Agitatoren ausliefert“.

Fremde Menschen kamen zu Pottier, als sie davon erfahren hatten, um „dem Brandstifter die Hand zu drücken“. Als nach der Krise der Jahre 1845 bis 1847 und wegen der immer schamloser werdenden wucherischen Korruption des Bürgerkönigs und seiner Bankiers das Volk von Paris im Jahre 1848 sich wieder erhob und den königlichen Spekulanten vertrieb, da kämpfte auch Pottier bei den Massen auf den Barrikaden. Er lernt aus den klar formulierten Forderungen seiner proletarischen Mitkämpfer: Recht auf Arbeit, Gleichheit der Rechte und Pflichten, Freiheit der Meinung. Er hat sein Ohr im Volk; und zum ersten Male lernt er sie ganz aus der Nähe kennen, die namenlosen Helden. Das drückt sich bald in seinen Dichtungen aus. Die Sprache wird unkonventioneller, bilderreicher, sie nähert sich der Lebendigkeit der Volkssprache. Besonders die historisch so bedeutsame sogenannte Juniinsurrektion des Jahres 1848, als die gemeinsame Front der an der Februarrevolution teilgenommen habenden Klassen, der bürgerlichen und der proletarischen, auseinanderfiel, da die Bürger, an der Macht, sofort die Unterdrückung gegen die Arbeiter fortsetzten, riss Pottier wieder einen Schleier von den Augen. Hatte er noch im März, unter dem Eindruck des allgemeinen Sieges, einen Hymnus auf den neuen Freiheitsbaum gesungen und seine Anklage gegen die Besitzenden nur in eine bittre satirische Form gefasst wie in dem Gedicht „Die anständige Republik“, so wirft er sich in den Gedichten, die nach diesem Juni entstanden, zum unerbittlichen Ankläger auf. Er selbst schreibt später: