8,99 €

4,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €

4,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: EDITION digital

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

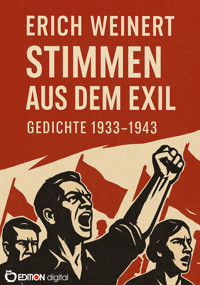

„Rufe in die Nacht“ ist ein literarisches Zeugnis des Widerstands: In seinen Gedichten aus dem Exil (1933–1943) gibt Erich Weinert den Entrechteten, Verfolgten und Kämpfenden eine Stimme. Ob als Appell an das Gewissen, als bittere Anklage oder satirischer Hieb – Weinerts Verse sind leidenschaftlich, politisch und mutig. Entstanden im Schatten des Faschismus, sprechen sie von Flucht, Kampf, Hoffnung und Menschlichkeit. Für heutige Leser:innen sind diese Gedichte nicht nur bewegende Zeitdokumente, sondern auch Mahnrufe, die erschreckend aktuell geblieben sind. Dieses E-Book versammelt Weinerts lyrischen Partisanen – brennend, kämpferisch, voller Zuversicht.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 212

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Impressum

Erich Weinert

Rufe in die Nacht

Gedichte aus der Fremde 1933 bis 1943

ISBN 978-3-68912-509-7 (E–Book)

Erschienen 1950 im Verlag Volk und Welt, Berlin.

Das Titelbild wurde mit der KI erstellt.

© 2025 EDITION digital®

Pekrul & Sohn GbR

Godern

Alte Dorfstraße 2 b

19065 Pinnow

Tel.: 03860 505788

E–Mail: [email protected]

Internet: http://www.edition-digital.de

GEDICHTE ALS PARTISANEN

Ein notwendiges Vorwort

„Der Denker oder der Künstler verirrt sich nie in olympische Höhen, wie wir zu glauben gewohnt sind; er ist immer in Bedrängnis und Erregung. Er soll entscheiden und sagen, was dem Menschen Heil bringt, was ihn vom Leiden erlöst.“ LeoTolstoi

„Dichtung ist leidenschaftliche Rede.“ Theodor Mommsen

Diesem Band, der eine Anzahl der in den Jahren meiner Emigration, 1933 bis 1945, geschriebenen Gedichte enthält, hätten eigentlich einige Bände Gedichte aus den Jahren 1919 bis 1933 vorausgehen müssen, in denen sich die Kämpfe widerspiegeln, die in den Zeiten der Weimarer Republik von den Partisanen der Freiheit gegen die drohend aufkommende Tyrannis geführt wurden. Dass es vor dem Einbruch des Faschismus nicht zur Herausgabe meiner Gedichte aus den Jahren 1919 bis 1933 kam, hatte seinen Grund im wesentlichen darin, dass ich von je eine Abneigung gegen das Sammeln von Gedichten in Büchern hatte. Wenn ich ein Gedicht, das durch den lebendigen Vortrag in Kundgebungen, durch sein Erscheinen in Zeitungen oder Flugschriften als wirkendes Wesen unters Volk getreten war, dann in einem Gedichtband wiederfand, kam es mir immer vor wie eine getrocknete Blume im Herbarium. Ich verschob daher die Absicht, jene, wohl zweitausend, Gedichte, die in der Weimarer Zeit entstanden waren, in einigen Bänden gesammelt herauszugeben, immer wieder auf später. Leider wurde es dann zu spät: Als die SA-Kanaillen, die in der Reichstagsbrandnacht in meine Wohnung gedrungen waren, um mich abzuholen, mich nicht vorfanden, da ich gerade zu einigen Vorträgen in die Schweiz gefahren war, rächten sie sich, indem sie alles, was ich in meinem Leben bis dahin geschrieben, entworfen und gesammelt hatte, aus meinen Schränken schleppten und auf ihre Müllwagen warfen.

Ich ging, wie viele meiner Gesinnungsgenossen, ins Exil. In den ersten Tagen erschien mir der Gedanke, nun nicht mehr täglich vor Deutschen sprechen, nicht mehr in ihre Herzen hineinhören zu können, unerträglich. Die Leere um mich war umso erdrückender, als ich erst wenige Tage vorher noch in überfüllten eigenen Abenden in Danzig, in Frankfurt, in Nauheim gesprochen hatte, wo meine Pamphlete gegen die braunen Parvenüs brausende Zustimmung der Versammelten fanden, während die SA auf den Straßen wütenden Protestlärm vollführte.

Um das bittere Gefühl, plötzlich außerhalb der Arena stehen zu müssen, zu betäuben, schickte ich Appelle ins Land. Aber es gab keine Resonanz mehr; mir war, als ob ich in den Nebel spräche. Ein Dichter, der sich selbst genügt, hätte im Exil, von seinem politischen Gewissen noch weniger bedrängt als in der Heimat, nun für die Erreichbaren oder auf Vorrat geschrieben. Ich konnte es nicht. Meine Gedanken und mein Herz blieben bei meinen gedemütigten Genossen und bei den Millionen Irregeführter, die ich geblendet ins Unglück laufen sah.

Erst in dieser fremden Stille, die mich umgab, wurde mir offenbar, wie sehr der Dichter der lebenswarmen Nähe seines Volkes bedarf, um die Kraft zu empfangen, die seine Gedanken und Gefühle zum dichterischen Ausdruck ordnet.

Ich hatte ja Kunst nie um ihrer selbst willen betrieben, auch nicht, um anderen oder mir damit zu gefallen. Noch weniger habe ich die Neigung, mit ihren Mitteln private Gefühle zur Schau zu stellen. Wenn ein Gefühl zum Ausdruck drängte, war es selten ein privates, es war eher der Reflex von Gefühlen, Gedanken oder Forderungen, die in meiner engeren oder weiteren Umwelt lebendig oder am Lebendigwerden waren. So hatte ich in meinem Gedicht immer das ausgesprochen, für das Tausende von Herzen bereit waren, in ihm den Ausdruck ihrer eigenen Gefühle und Gedanken zu finden.

Ich habe wohl nie etwas geschrieben, das ich ausgeschickt hätte, sich auf gut Glück seine Leser zu suchen; ich konnte nicht schaffen, ohne von denen, die ich ansprechen wollte, eine lebendige Vorstellung zu haben. Die überraschende Resonanz, die meine Gedichte in Deutschland und weit darüber hinaus hatten, mag ihren Ursprung darin haben, dass sie allen denen, die sie ansprachen und angingen, „aus dem Herzen“ gesprochen waren. Und die sie angingen, waren die Millionen, die nicht einverstanden sind mit der Erhaltung überlebter und somit widermenschlich gewordener gesellschaftlicher Ordnungen.

Die Verfechter des Bestehenden, die nicht wünschen, dass die Forderung nach Änderung der Welt unter die Massen trete, und deren republikanische Domestiken taten dann auch schon in der Weimarer Zeit alles, mir, entgegen allen verfassungsmäßigen Rechten, durch Beschlagnahmen, Redeverbote und Gerichtsverfahren die Freiheit der Rede und der Kunst zu schmälern, und damit ein Übriges, dem aufkommenden Faschismus jedes Hindernis aus dem Wege zu räumen. Noch in den Jahren 1931/32 verbot mir der preußische Innenminister für die Dauer von dreiviertel Jahren alle meine Vortragsabende, ja jedes öffentliche Auftreten in ganz Preußen, während der Ausländer Hitler und seine Mordknechte völlige Redefreiheit genossen und täglich ihre Wohltäter mit der Nacht der langen Messer bedrohen durften. Man hatte ihnen den Lustmord an der Republik nicht schwer gemacht. Die Verteidiger der Freiheit und der Menschenrechte aber mussten außer Landes gehen.

Unter den deutschen Dichtern, Publizisten und Gelehrten, die ihre Heimat hatten verlassen müssen, um nicht erschlagen zu werden, gab es in der ersten Zeit Diskussionen, ob es überhaupt noch Sinn habe, eine Zeile zu schreiben, da ja niemand mehr sei, der einen vernehme. Einige überließen sich tödlichen Depressionen. Andere vegetierten und suchten beim Gastvolk unterzukommen. Einige Feiglinge kehrten im Bußhemd zurück. Die Mehrheit aber kapitulierte nicht und setzte ihre Ehre darein, unter Nichtachtung aller damit verbundenen Gefahren, den Kampf mit allen noch verbliebenen Mitteln fortzusetzen. Sie haben sich nicht beirren lassen.

Mein einziger Wunsch vom ersten Tage der Emigrationszeit an war, meine Stimme den Deutschen im Lande weiterhin vernehmlich zu machen. In den ersten Monaten, als es im Überwachungssystem der regierenden Banditen noch Löcher genug gab, konnte ich Gedichte und Aufrufe an zuverlässige Adressen hinübersenden. Das gelang. Es kamen illegale Zeitungen und Flugschriften an mich, in denen sie abgedruckt waren. In Prag, in Paris begannen die Emigranten, Zeitungen und Zeitschriften herauszugeben, die über die Grenze geschmuggelt wurden. Das gab neue Möglichkeiten, immer wieder ins Land zu dringen.

Im Sommer 1933 musste ich mein Schweizer Asyl verlassen und nach Paris gehen. Uns Schriftstellern unter den Emigranten ging es schlecht. Manche, wie ich, hatten Frau und Kind mit aus der Hölle gerettet und hungerten in dürftigen Mansarden des Quartier Latin.

Aus Hitler-Deutschland erreichten uns grauenvolle Nachrichten. Unsere Gedanken waren auf nichts anderes gerichtet, als Mittel zu finden, mit unserem Wort an das Ohr der Deutschen im Lande zu dringen. Mit zusammengeschnorrtem Geld wurden in kleinen Druckereien kleine Broschüren gedruckt, die Artikel und Dichtungen enthielten. Die Titelblätter waren getarnt. Sie wurden auf allen nur erdenklichen Wegen nach Deutschland gebracht. Zu einem dieser Büchlein, das durch das Titelblatt eines Bändchens der bekannten Miniaturbibliothek „Deutsch für Deutsche“ abgeschirmt war, hatte ich im Vorwort geschrieben:

„Viele deutsche Schriftsteller waren gezwungen, ihr Vaterland zu verlassen, als der Nationalsozialismus zur Macht kam. Sie trugen nichts mit sich hinaus als die Stimme der Freiheit und das Herz der Freiheit. Aber in diesem Herzen trugen sie die gesammelte Hassglut eines erniedrigten und geschändeten Volkes.

Und die heraufgekommenen Usurpatoren schrien ihnen ihren lauten Hohn über die Grenzen nach: Eure schwachen Stimmen der Zersetzung werden nicht mehr aufkommen gegen die Trommeln des nationalen Anbruchs; ihr habt euch wurzellos gemacht und werdet unbeachtet draußen verwelken.

Ach, sie bedachten es nicht und sie wissen es nicht, die Entarteten, dass man das Vaterland an seinen Wurzeln mitnimmt, wenn man fest in seiner Erde gestanden hat. Denn für die Aufrechten und Gerechten ist ja Vaterland immer ein anderes gewesen als für solche, die nur auf dem üppigen Mistbeet gedeihen können, das sie Blut und Boden nennen. Für diese ist Vaterland der Aufmarsch platzschreiender Paraden und Kriegsprozessionen, für jene aber ist es die mächtige und glühende Gemeinschaft derer, die man an seinem Segen nicht teilhaben ließ, die aber den heißen und langen Kampf führen, um es zu besitzen.

Und dieser Gemeinschaft allein sind sie verbunden, die in die Verbannungen gingen, dieses Vaterland nährt sie aus zahllosen Adern mit seiner Lebensfülle, diesem Vaterland leiten sie die gewonnenen Kräfte zurück als Wort der Wahrheit, des Menschenrechts, als Waffe.

Die Usurpatoren höhnen noch; aber ihr Hohn ist Angst. Sie haben es gespürt, dass die Kraft der Exilierten zunimmt, anstatt dass sie verwelke. Sie haben es nicht überhören können, dass über ihren tobenden Rauschgeräuschen die hellen, klaren Sturmglocken immer vernehmbarer werden. In ihrem ohnmächtigen Hass gegen die Stimme der Freiheit, die sie nicht greifen können, lassen sie ihre niedrige Rache an denen aus, die ihnen in die Hände gefallen waren. Es ist ein Angsthass, der sie trieb, die Tapfersten in ihren Marterkammern zu quälen, wie Ossietzky, und das bis zum grausamen Tode, wie Mühsam.

Aber je mehr sie rasen, umso klarer und drohender schallt die Stimme der Freiheit. Sie hatten gehofft, dass die Not der Emigration, dass die friedlosen Tage des Exils die Aufrechten erschöpfe, zermürbe und sie resignieren mache. Sie haben sich tief getäuscht. Denn sie hatten es nie begriffen, dass, wer um der Freiheit seines Volkes willen seine Heimat verlässt, ein Vielfaches an Kräften gewinnt. Es war eine kleine Hundertschaft der Aufrechten; aber sie hat Hunderte von Werken in die Welt geschickt.

Ihr Schriftsteller in Deutschland, abgeschlossen von den Disputen der Welt, angeödet vom ewig wiederkehrenden Refrain des Propagandaleierkastens, ihr dürft die Stimme der Freiheit nicht vernehmen. Aus diesem Büchlein soll ein heißer Hauch der kämpferischen Leidenschaft euch anwehen. Es sind Hunderte Fetzchen nur aus dem Ganzen, aber hundert Feuerfetzen aus dem großen Feuer, das in unseren Herzen brennt.

Es ist ein Kampf der Vernunft gegen den Unsinn, der Wahrheit gegen den Betrug, der Gesittung gegen die Rohheit, des Rechts gegen die Unterdrückung. Aber der Kampf der Aufrechten ist nicht allein ein Kampf in den Wipfeln der Geistigkeit; es ist ein Stück des gewaltigen Kampfes der geknechteten deutschen Arbeiterschaft, für deren Befreiung Thälmann, Renn, Mierendorf und zehntausend der Unsern standhaft alle Leiden ertragen und zu sterben bereit sind.

Das Feuer, das aus diesem Büchlein euch anstrahlt, ist wortgewordener Wille von Millionen. Gebt es weiter, dass es die heißen Seelen lodern mache, dass es die kaltgewordenen neu entzünde!“

Diese Büchlein gingen in Deutschland heimlich von Hand zu Hand. Wir erfuhren es von Leuten, die später aus dem Lande kamen.

Aber es gab ja nicht nur Deutsche im Lande; es gab sie in nicht geringer Zahl in Paris: Schriftsteller, Gelehrte, Politiker, Parteifunktionäre, Arbeiter und die, meist unpolitischen, jüdischen Emigranten. Auch zu ihnen musste gesprochen werden, um in schwachen Herzen nicht Resignation oder Versöhnungsbereitschaft mit den Henkern aufkommen zu lassen, für die der hungernde Exilierte anfällig ist.

Ich sprach meine Gedichte und Appelle vor Deutschen, in Hinterzimmern der Cafés; aber ich sprach sie auch in Sälen, die oft überfüllt waren, wo neben unseren deutschen jugoslawische, polnische und jüdische Emigranten und viele Franzosen, die Deutsch verstanden, erschienen waren. Ihren oft frenetischen Beifall betrachteten wir als Sympathiekundgebung für den Geist des freiheitlichen und menschlichen Deutschlands, dessen Botschafter zu sein uns mit Stolz erfüllte.

Unter den Briefen, die ich von Franzosen bekam, war auch folgender einer Lehrerin aus dem Departement Nièvre:

„Durch Freunde erhielt ich Ihr Gedicht ,Der Brand auf dem Opernplatz’, welches sie auf einem Vortragsabend in Paris gehört hatten. Ich habe es mit tiefer Bewegung und Bewunderung gelesen. Ich habe versucht, es zu übersetzen. Später habe ich Sie selbst auf dem Kongress der Schriftsteller gehört. Jeder Ihrer Sätze, die Sie sprachen, hatte den gleichen Akzent wie Ihre Gedichte. Ich möchte Ihnen gern sagen, dass Sie Freunde, Brüder auch auf dieser Seite des Rheins haben und dass deren Kampfkräfte zu Ihnen stehen.“

Solche Kundgebungen beglückten uns und entschädigten für manche düstere Stunde im Pariser Exil. Aber das, was uns am meisten beglückt hätte, das, worauf die freiheitliebende Welt wartete, die Erhebung unseres Volkes gegen seine Schänder, blieb aus. Wohl kamen mit der Post und mit neuen Emigranten Nachrichten vom illegalen Kampf; aber alles waren nur Flämmchen, die von dem furchtbaren Dunst, der über Deutschland lag, rasch erstickt wurden.

In mancher Nacht saß und schrieb ich an Deutschland. Zu wem aber sprach ich? Zu dem einen oder andern Zufälligen, dem drüben das Blättchen in die Hand gedrückt werden würde. Vielleicht fällt es auf tauben Boden oder wird aus Angst weggeworfen; und keiner liest es. Konnten Appelle in Versen oder satirische Pamphlete, von Hand zu Hand oder von Mund zu Mund weitergetragen, überhaupt Bewegungen auslösen, wie ich sie früher in Massenkundgebungen erlebt hatte, wo ein Funke hätte Aktionen entzünden können? Wenn ich Wirkungen der Art, wie sie von einem politischen Gedicht ausgehen können, nicht oft erlebt hätte, würde ich auch keine Hoffnungen darangesetzt haben, dass ein solcher Zündstoff, wenn auch nur als geheime Lunte illegal weiterglimmend, doch irgendwo auf einen gehäuften Sprengstoff träfe, den er zur Entladung bringt. Es zeigte sich zwar, dass es möglich war, Lunten zu legen. Aber sie verglommen wieder. Infolge der Zerschlagung der organisierten revolutionären Kräfte konnten sich keine größeren Sprengherde bilden, deren Entflammen das Signal zur Erhebung hätte geben können. Aber die Hoffnung auf die Sammlung zum Widerstand wurde nicht aufgegeben. Deshalb musste unablässig Zündstoff ins Land getragen werden.

Paris war zu entlegen. Dorthin kamen zwar auch die Emissäre der unterirdischen Bewegung in Deutschland; aber sie hatten andere Aufgaben als den Schmuggel illegaler Literatur. Es war notwendig, möglichst nah an der Grenze zu arbeiten. Ich siedelte mich in einem kleinen Waldgasthof in Forbach, unmittelbar an der lothringisch-deutschen Grenze an. Von hier aus gab es einen Zugang zum Saargebiet, dem einzigen Fleckchen Deutschlands, über das Hitler damals noch nicht verfügen konnte. In dieser vorgeschobenen Sappe musste Stellung bezogen werden. Dort lebte ja noch eine halbe Million Deutscher, zu denen ich sprechen konnte.

Die Regierung erlaubte mir, Vorträge zu halten, allerdings mit der Einschränkung, „dass nur solche Stellen aus eignen Werken vorgetragen werden dürfen, die keinen politischen Inhalt haben, und dass politische Reden bzw. Erörterungen unterbleiben“. Das war de facto natürlich ein Redeverbot. Aber ich ließ es darauf ankommen.

Das Unternehmen war nicht ganz ungefährlich; denn, von der von faschistischen Elementen durchsetzten Gendarmerie einmal verhaftet, konnte man in der nächsten Stunde sich schon in den Händen der Hitlerischen Grenzpolizei befinden. Die Saarkumpels boten ihren Schutz auf, um Gewalt, wenn nötig, mit Gewalt zu beantworten.

Ich war glücklich, endlich wieder auf deutschem Boden vor Deutschen zu sprechen. Am ersten Abend konnte ich kaum den Saaleingang erreichen, so voll war die Straße von Menschen, die keinen Einlass mehr fanden. Die Begrüßung war stürmisch. Auf der Bühne hatten drei Landjäger an einem Tisch Platz genommen, um darüber zu wachen, dass ich nur Unpolitisches spräche. Jetzt musste es darauf ankommen. Ich spekulierte auf die Borniertheit der Wachthunde. Die Regierung habe mir, sagte ich zu den Versammelten, dankenswerterweise die Erlaubnis zu Vorträgen im Saargebiet gegeben; leider dürfte ich nichts Politisches sprechen (der Saal begann unruhig zu werden, die Wachthunde ebenfalls). Daher spräche ich heute nur Gedichte; denn die Poesie gehöre ja nicht mehr ins Bereich der Politik. Und nun sprach ich, was ich wollte. Die Wachthunde hatten nicht bemerkt, wie sie übertölpelt worden waren und hörten sehr andächtig mit. Der Saal aber hatte es gleich begriffen und tobte vor Begeisterung.

Jeden Abend sprach ich in einem anderen Ort. Einige Tage ging es gut. Da klirrte während meines Vortrags plötzlich ein ganzes Überfallkommando mit einem Offizier an der Spitze durch den überfüllten Saal, um mich von der Bühne zu holen. Als sie aber bemerkten, dass der Saal aufstand und Miene machte, einzugreifen, zogen sie wieder ab.

Kurz darauf wurde ich zu einem höheren Polizeichef geladen, der mir eröffnete, man sei zwar im Interesse der Redefreiheit bereit, ein Auge zuzudrücken, könne aber nicht zulassen, dass ich Gedichte spreche, die Mitglieder der deutschen Reichsregierung verächtlich machen. Und er erwähnte, dass wegen der „Bänkelballade vom Kaiser Nero“ eine Demarche beim Völkerbundskommissar erfolgt sei. Die hatten also in Berlin schon Rapport bekommen. Mehr konnte ich gar nicht erwarten.

„Wieso“, fragte ich, „wird in der Ballade vom Nero ein Mitglied der Reichsregierung verächtlich gemacht?“

„Sie scherzen“, erwiderte der Polizeichef, „die Analogie mit Herrn Göring liegt doch auf der Hand.“

„Ja, wenn Sie das hineindichten wollen“, sagte ich, „ich habe nichts dagegen. Aber Sie werden zugeben, dass dann das politische Moment nicht im Gedicht liegt, sondern erst durch den Hörer hineingelegt wird.“

Er lachte. „Sie sollen in diesem Fall recht haben. Aber machen Sie uns keine diplomatischen Schwierigkeiten. Sonst bin ich gezwungen, einzuschreiten.“

In den ersten Monaten wurde auch nicht eingeschritten. Umso wütender aber wurde die faschistische Presse. Sie forderte meine Ausweisung oder Auslieferung und hetzte ihre Prätorianer in unzweideutiger Weise auf, mir „das Handwerk zu legen“. Die faschistisch gesonnenen Bürgermeister, Landjägerhäuptlinge und Saalbesitzer überboten sich in Schikanen. Die gestiefelten Hitler-Garden erschienen mit Radau in den Ortschaften, wo ich angekündigt war. Aber ihre Absichten wurden durch die Schutzorganisationen der vereinten Sozialdemokraten, Kommunisten und Katholiken verhindert. Da sie meist ruhmlos wieder abziehen mussten, verübten sie ungefährliche kleine Racheakte; sie warfen Saalfenster ein oder stachen heimlich in die Reifen unseres Wagens.

Aber je näher die Ortschaften an der Reichsgrenze lagen, umso dreister wurden die Burschen; dort hatten sie immer schon rechtzeitig für Zuzug von trainierten Wegelagerern und Totschlägern aus den benachbarten deutschen Orten gesorgt, so dass sie in der Überzahl waren. Die Fahrt zu diesen Ortschaften musste oft durch Patrouillen und Posten gesichert werden. Wir waren nicht mehr im Zweifel, dass von drüben Aktionen vorbereitet wurden. Es gab kritische Situationen. Bürgermeister ließen vor dem Schluss der Veranstaltungen die Straßenbeleuchtung ausschalten, um den Fängern das Handwerk zu erleichtern. Dass es ihnen nicht gelang, ihren dunklen Auftrag auszuführen, lag daran, dass wir etwas schlauer waren als sie. Es gab überall gute Wilderer unter den Kumpels, die alle heimlichen Wege und Wildpfade kannten. Die Dunkelheit in den Orten kam somit mehr uns als unseren Verfolgern zustatten.

Aber nicht nur die braunen und schwarzen Stiefelknechte kamen von drüben, es kamen auch Kumpels und Bauern über die Grenze. Sie machten sich unauffällig an mich heran und überbrachten Grüße und Material der Illegalen von drüben. Sie hatten den Auftrag, soviel Gedichte wie möglich mit hinüberzubringen, von wo aus sie weiter ins Land verteilt werden sollten. Diese Begegnungen und Zusammenkünfte waren für unsere Arbeit von unschätzbarem Wert: Wir erfuhren, was im Lande vorging, wie auf unsere Botschaften reagiert wurde, welche Art des Ansprechens am verständlichsten und wirkungsvollsten war. Es wurde ein regelrechter Schmuggeldienst organisiert. Die aggressivsten und entlarvendsten Gedichte wurden abgezogen. Die tapferen Grenzgänger kamen und gingen, sie holten und brachten. Mit Stolz packten sie ihre illegalen Zeitungen aus, in denen sie die Gedichte veröffentlicht hatten. Aber über diese Grenzstellen kamen nach kurzer Zeit auch illegale Zeitungen, Broschüren und Flugblätter aus München, Hannover, Berlin. Aus Frankfurt hatte ein Kurier eine ganze Broschüre gebracht, zusammengeheftet aus abgezogenen Blättern, die zehn meiner Gedichte enthielt. Er erzählte, dass die Broschüre überall heimlich vertrieben worden wäre und sogar unter der SA kursiere. Besonders das Gedicht „John Scheer und Genossen“ habe Staub aufgewirbelt. Das waren willkommene Nachrichten.

Kurz darauf erhielt ich chiffrierte Mitteilungen von Freunden aus Berlin und München, dass dort Flugblätter mit meinen Gedichten auftauchten. Die Gestapo fahnde nervös nach den Verteilern.

Eines Sommermorgens sah ich im Biergarten unter meinem Fenster (es war in meiner Waldwohnung bei Forbach) sechs junge Leute in Wandertracht sitzen, die Klampfen und Mandolinen bei sich hatten. Sie fragten den Wirt, ob ich zu Hause sei. Der Wirt antwortete, dass bei ihm niemand wohne. Da entfaltete einer ein kleines Zettelchen. Es enthielt einen Gruß an mich aus Berlin. Der Wirt, immer noch misstrauisch, gab ihm den Zettel mit Achselzucken zurück, kam zu mir in die Wohnung und erzählte mir den Vorfall. Ich ging zu den jungen Leuten, die einen harmlos fröhlichen Eindruck machten, in den Garten. Sie begrüßten mich herzlich und erzählten mir, sie seien Studenten aus Berlin. Sie hätten ihre Ferienwanderfahrt diesmal nach Lothringen unternommen, zu dem Zweck, bei mir Gedichte auswendig zu lernen.

„Wie kommt ihr denn auf die Idee?“, fragte ich.

„Das will ich Ihnen sagen“, erwiderte einer der Studenten. „Wir brauchen eine größere Anzahl Ihrer Gedichte für die illegale Arbeit unter den Berliner Studenten. Mitnehmen können wir die aber schlecht. Wenn wir an der Grenze auf der Rückfahrt gefilzt werden, sind wir dran. Wir dachten uns also: Wir bleiben ein, zwei Tage hier und lernen ein paar Dutzend auswendig. Die kann ja dann keiner mehr beschlagnahmen.“

Ich nahm die sechs mit in meine Wohnung und riet ihnen, sich nicht sehen zu lassen, da meine Besucher schon einige Male geknipst worden waren.

Zwei Tage behausten die guten Jungen meine Wohnung. Nach dieser Zeit hatte jeder von ihnen wohl fünf bis sechs Gedichte auswendig gelernt. Als sie sich verabschiedeten, sagten sie: „Sie bekommen von Berlin aus in kurzem eine harmlose Postkarte; aus der wird ersichtlich sein, ob die Sache geklappt hat oder nicht.“ Drei Wochen später kam eine Ansichtskarte aus Berlin mit der Mitteilung: „Wir sechs sind alle gut zu Hause angekommen. Die Eindrücke, die wir gesammelt haben, waren gewaltig und riefen helle Begeisterung unter uns hervor. Viele Grüße.“

Ich habe oft an diese tapferen Studenten gedacht. Vielleicht sind auch sie später den Henkern in die Klauen gefallen.

In einer illegalen Kampfzeitung, die mir aus Berlin mitgebracht worden war, hatten zwei Weddinger neben meinem Gedicht „An einen Jugendgenossen“ einen Antwortgruß an mich in Versen veröffentlicht:

„Er schrieb an Sepp und meinte uns alle,

und so ist’s auch in diesem Falle.

Millionen denken genau wie wir

und in deren Namen schreiben wir hier.

Für dich, lieber Erich, ist es wohl wichtig

zu wissen, ob unsere Stimmung hier richtig.

Mit großen Reden, Weihrauch, Musik

stimmt man heut das Volk nicht mehr heiter,

und überall hört man schon offne Kritik:

Na, so geht’s nicht mehr weiter!

Und im Kopf der Masse dämmert es schon:

Hier hilft nur eins, die Revolution!“

Nachdem sie die Zuversicht zum Ausdruck gebracht hatten, dass die Wahrheit durch tausend Kanäle ins Volk dringe und der Tag der Abrechnung nicht mehr fern sei, schlossen sie mit dem herzlichen Gruß:

„Bis dahin reich uns im Geist die Flosse.

Auf Wiedersehn in Berlin, Genosse!“

Als im Frühjahr 1934 sich die Arbeiterschaft Österreichs den Anschlägen der Austrofaschisten mit der Waffe in der Hand widersetzte, sandten wir ihr unsre Kampfgrüße in Manifesten und Gedichten. Unsere Sendboten verbreiteten sie in Deutschland, um die deutschen Arbeiter am Beispiel der österreichischen Freiheitskämpfer zu ermutigen. Die Wiener Arbeiter, vor denen ich einst oft gesprochen hatte, antworteten mit der Versicherung, dass auch der blutige Terror nach der Niederlage den Hass gegen die Unterdrücker nie werde auslöschen können. Umso bitterer war später unsere Enttäuschung über das Versagen der österreichischen Arbeiter im Kampf gegen die deutschen Usurpatoren und ihren Krieg.

Die Politik Hitlers und seiner Auftraggeber war von Anbeginn auf den Krieg gerichtet, auf einen Raubkrieg, aus dem zwangsläufig ein Weltkrieg werden musste. Das konnte schon im Jahre 1934 von niemandem übersehen werden, der nicht blind war oder sich blind stellte. Die Meinungen von unpolitischen Deutschen, denen man gelegentlich im Ausland begegnete, waren erschütternd naiv. Sie meinten, Deutschland müsse eben jetzt der Welt zeigen, dass es wieder stark sei; denn nur so könne man den „Siegerstaaten“ die Annullierung des „Versailler Diktats“ abringen. Niemand sah, auf was die tägliche Trommelei um „Wehrhoheit“ in Wirklichkeit hinauslief.

Hier musste unablässig entlarvt und gewarnt werden. Eine große Anzahl von Gedichten, die versuchten, die ungeheure Gefahr sinnfällig zu machen, die unser Land bedrohte, wenn unser Volk sich weiter die Ohren von Parademärschen betäuben ließe, gingen ins Land, um dort illegal verbreitet zu werden. Viele kamen an und wurden vervielfältigt. Zuweilen waren es Blättchen, die offensichtlich in kleinen Akzidenzdruckereien hergestellt waren, manchmal auch rührende, sauber mit der Hand oder mit der Maschine geschriebene hektografierte Zettel. Es lagen Beweise vor, dass diese Blätter nicht nur in der nächsten Umgebung der illegalen Gruppe versickerten, sondern auch bis in die Kreise der faschistischen Funktionäre gerieten. Selbst dort müssen die Illegalen Stützpunkte gehabt haben. Ich vermute das aus folgendem Grunde: In den führenden Zeitungen der Nazis erschienen wiederholt Gedichte von mir, gewöhnlich auszugsweise, natürlich mit hämischen Glossen versehen. Aber auffälligerweise wurden fast immer die wirksamsten und aggressivsten Strophen zitiert. Das konnte kaum Zufall sein. Das Gedicht „Der Brand auf dem Opernplatz“ erschien sogar in extenso, wenn ich nicht irre, im „Völkischen Beobachter“. Es wurde natürlich eingeleitet mit einer Bemerkung etwa der Art, dass man an dieser Probe den deutschen Lesern einmal vor Augen führen wolle, wie unbelehrbar die „Entwurzelten“ draußen seien, die immer noch glaubten, sie könnten mit solchen Tönen Massen aufhetzen, wie es ihnen vor der „nationalen Revolution“ leider gelungen wäre. Es spricht nicht sehr für den Spürsinn der Redakteure, dass sie nicht gemerkt hatten, was man ihnen mit solchen Abdrucken ins Nest geschmuggelt hatte. Solche Gedichte wurden natürlich ausgeschnitten und konnten sogar als legales Flugblatt weitergegeben werden.

Die Henker fühlten sich beunruhigt. Sie versuchten, mich in ihrer Presse als „ausländischen Agenten“ verächtlich zu machen. Das gewohnte Rezept. Bei einigen meiner alten Freunde wurden Haussuchungen gemacht, ob sie noch mit dem „Staatsfeind Nr. 1“ in Verbindung ständen. Die regierenden Mörder erklärten mich, neben einer Reihe anderer Emigranten, öffentlich meiner Staatsbürgerschaft für verlustig, weil ich „gegen die Pflicht zur Treue gegen Reich und Volk“ verstoßen hätte. Begründung: „Er tritt als Redner in Emigrantenversammlungen auf und schreibt für Emigrantenblätter.“ Der Innenminister Frick tat uns mit solchen Kommuniqués, die nun in allen deutschen Zeitungen erschienen, einen großen Gefallen. Ich antwortete ihm in einem Flugblatt, das kurz darauf nach Deutschland gelangte, in dem es unter anderem heißt:

„Wenn Herr Frick Genugtuung dabei empfindet, uns ausgebürgert zu haben, so mag er sich sagen lassen: unsere ist größer.

Was meinen Fall betrifft, so irrt sich Herr Frick gleich dreimal; wenn er vermerkt: ,Er tritt als Redner an Emigrantenversammlungen auf und schreibt für Emigrantenblätter.’

Irrtum 1: Ich trete nicht in Emigrantenversammlungen auf, sondern in Massenkundgebungen deutscher Arbeiter, Bauern, Mittelständler und Intellektuellen, nämlich im deutschen Saargebiet.

Irrtum 2: Ich trete nicht als Redner auf (das ist mir leider nicht erlaubt), sondern ich spreche meine Gedichte gegen die Usurpatoren und Verwüster meines Vaterlandes. Die Wirksamkeit meiner Vorträge dürfte den Herren aus früheren Zeiten noch bekannt sein.

Irrtum 3: Ich schreibe nicht nur für Emigrantenblätter, sondern vor allem für die illegale revolutionäre Presse in Deutschland. Es sollte mich wundern, wenn meine in tausend und aber tausend Exemplaren drüben abgezogenen und vertriebenen Kampfgedichte der Aufmerksamkeit der Gestapo entgangen sein sollten.

Im Übrigen hat Herr Frick mit der Publizität meiner Ausbürgerung in der gesamten deutschen Presse wider seinen Willen mir einen unschätzbaren Dienst erwiesen: Die Millionen deutscher Arbeiter, Bauern und Bürger, die mir in unserem Geiste verbunden sind und die um mein Schicksal besorgt waren, hat Herr Frick mit seiner Bannbulle auf amtlichem Wege unterrichtet, dass ich noch da und auf dem alten Posten bin. Mehr kann man nicht verlangen.“ Nachdem das Saargebiet von den Henkern Deutschlands beschlagnahmt worden war, wurde die französisch-deutsche Grenze von ihnen so dicht gemacht, dass die tapferen Grenzgänger jetzt fast ganz ausblieben und das Hinüberschaffen von Literatur immer illusorischer wurde. Da wir überdies immer mehr, selbst in Lothringen, von faschistischen Agenten beschattet wurden, blieb mir nichts anderes übrig, als wieder nach Paris zu gehen. Dort erreichte mich eine Einladung des Verbandes der Sowjetschriftsteller, als ihr Gast nach Moskau zu kommen.

Im Sommer 1935 machte ich mich mit Frau und Kind auf die Reise dahin über Dänemark, Schweden und Finnland.

Von dieser Reise habe ich ein kleines, merkwürdiges Erlebnis in Erinnerung:

Als ich in Stockholm das Schiff nach Finnland bestiegen hatte, hörte ich auf Deck viele Leute deutsch sprechen. Wie aus deren Unterhaltungen hervorging, waren sie am gleichen Tage aus Stettin in Stockholm angekommen, um an irgendeinem Treffen in Helsinki teilzunehmen. Als es Nacht und auf Deck still geworden war, lehnte ich mich an die Reling und schaute aufs Meer. Plötzlich stand jemand dicht neben mir. Ich schiebe die Gestalt von der Seite an, unwillig über diese Aufdringlichkeit.