Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Marcel Nuss

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Französisch

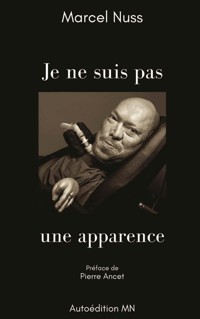

Qui n'a pas eu de préjugés inspirés uniquement par l'apparence de l'interlocuteur ou de la personne croisée dans la rue? Mais qui s'est déjà interrogé sur les conséquences de ces réactions aprioristiques jugeantes et lapidaires? "Je ne suis pas une apparence", par le biais d'expériences personnelles, essaye d'enrichir la réflexion autour des conséquences directes et indirectes induites sur l'autre, la cible de ces préjugés réducteurs voire destructeurs. Il ne s'agit pas d'apporter des réponses qui n'existent pas mais d'amener les lecteurs vers davantage de conscientisation, afin d'éviter autant que possible certaines exclusions discriminantes préjudiciables aux victimes. On ne chasse pas le naturel mais on peut l'éduquer, dès le plus jeune âge, à être plus tolérant et ouvert d'esprit. Cet essai de philosophie pratique est un plaidoyer pour plus de tolérance et d'empathie envers sont prochain. "Voici ce que montre ce livre lumineux et crépusculaire". Pierre Ancet.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 218

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

À mes petits-enfants À l’amour À la vie Et à la tolérance

Table des matières

Préface

Avant-propos

La loi de l’apparence

Lettre d’amour à la vie

Les apparences sont trompeuses

Lettre d’amour à mon Oméga

Derrière mon apparence

Lettre d’amour à mes enfants

L’apparence et les sachants

Lettre d’amour aux femmes qui m’ont aimé

Apparence et identité

Lettre d’amour à moi-même

L’apparence et le couple

Lettre d’amour à mes parents

Une vie sans apparence

Lettre d’amour à mon corps

Apparence et vérité

Lettre d’amour à la mort

Ma réalité

Postface

Du même auteur

Préface

On dira : « c’est impossible ». Avant même d’essayer de comprendre de quoi il retourne. À un homme dans l’état physique de Marcel Nuss, on ne laissera pas l’opportunité d’essayer de prouver le contraire. D’ailleurs, cela gênerait beaucoup trop de monde de constater, par exemple, que l’on peut passionnément aimer la vie en étant cloué sur un lit par la paralysie, que l’on peut passionnément aimer et être aimé par les femmes malgré un corps immobile et déformé. Il est beaucoup plus simple de décréter qu’il est impossible de construire une oeuvre, de devenir conférencier et d’avoir une action politique, quitte d’ailleurs à rabaisser celui qui voudrait prouver le contraire. Et pourtant Marcel l’a fait, à force de volonté, d’habilité rhétorique et d’amour de la liberté.

Voici un homme debout, au sens métaphorique, bien sûr, puisque debout sur ses deux jambes, il ne l’a jamais été. Mais Marcel a fait beaucoup mieux : il est resté à la barre de son existence contre vents et marées. Il a su trouver sa propre liberté, sa propre autonomie, dans tous les domaines ou cela lui était possible. On peut avoir un corps contrefait, paralysé, être sous respirateur et aller de l’avant. Bien sûr il faudra pour cela être accompagné au quotidien et bien entouré. Marcel le rappelle dans des odes à l’amour et à ses multiples compagnes. Celles-ci ont senti qu’au-dedans se cache un être bouillonnant, un corps immense et glorieux, reflet d’un incroyable dynamisme psychique.

Pourtant il ne sert à rien de le survaloriser : l’héroïsation tombe autant à côté que la condamnation, puisque dans les deux cas on manque la personne. Avoir réussi ne doit pas laisser imaginer que l’on peut sortir indemne du mépris le plus profond, de l’invalidation, voire du souhait de mort que l’on fait surgir sur son passage. Dans ce livre, Marcel le rappelle, et montre l’envers de l’apparence que lui-même s’est efforcé de donner : un homme capable de tout encaisser, de délivrer le sourire le plus rayonnant pour calmer la peur d’autrui. Il nous montre à la fois le tempérament de feu dans le corps paralysé et la brûlure d’avoir eu à subir, supporter et renvoyer tout ce que les autres lui ont fait payer. Une double peine, en somme : soit l’apparence du déchet qui rebute, soit l’apparence de l’homme glorieux qui dépasse les limites du corps et ne peut être qu’exemplaire.

Or une vie réelle ne peut jamais être qu’entre l’un et l’autre de ces extrêmes. Sinon nous n’aurions pas affaire à un humain, mais à une image : image repoussoir ou image de héros, qui sont tour à tour les fruits de nos projections. Parce que nous nous ne voulons pas voir notre fragilité, nos faiblesses et le manque de cohérence de nos actes, nous avons besoin de héros et d’hommes providentiels. Mais le héros peut être enfermé dans son propre rôle, dans sa propre image. Il n’aura pas le droit de défaillir, il s’interdira d’aller mal ou même d’en parler, ce qui lui coûtera une partie de son expression et l’aide dont il aurait parfois bien besoin. Bien sûr, en refusant le rôle de victime il est plus fréquentable que celui qui se plaint. Mais il n’y a jamais là qu’une double apparence : celle du corps déchu, celle du héros qui le transcende. Or ce saint laïc ne peut que décevoir : on aura beau le fréquenter, on ne recevra pas l’onction de son énergie vitale. Finalement, on sera déçu : ce n’est qu’un homme. Mais on oublie qu’être un homme lorsque l’on part avec un important handicap physique et social, comme Marcel, c’est vraiment quelque chose.

Personnellement, j’ai toujours apprécié la complicité qui nous liait dans la manière d’analyser les éléments d’une vie, de manier les idées. J’ai gardé de très bons souvenirs de nos collaborations, à l’écrit comme à l’oral dans nos conférences et formations communes. J’y ai rencontré une exigence dans le maniement du langage, une pertinence dans l’improvisation, une rigueur dans l’analyse qui ont fait écho aux miennes et dont je me suis largement inspiré. Cet écho dans le travail intellectuel, je le constatais pendant nos prises de parole, où nous nous complétions sans plus avoir besoin de préparation, tant nous nous connaissions, et je n’hésiterais pas à dire que nous sommes dans ce champ des pairs. Le pair n’est pas le semblable, mais celui en lequel on se reconnaît, quand bien même en apparence, tout nous oppose. Nous n’avons pas fait les mêmes études : Marcel en a été empêché par ses conditions de vie, le manque d’outils informatiques à son époque ; nous n’avons pas le même âge, ni la même histoire, ni le même corps, loin de là. Nous n’avons même pas toujours les mêmes avis. Et pourtant je n’ai jamais rencontré une telle proximité en travaillant avec d’autres personnes. On est très loin de l’idée de l’émulation par les pairs ayant le même handicap, unis par une souffrance commune : une telle démarche peut apporter, c’est indéniable, mais elle reste dans l’idée que l’on ne peut se rassembler qu’en se ressemblant. Or c’est précisément ce que Marcel récuse dans cet essai. Il montre l’envers de l’apparence, du rejet, mais aussi du sentimentalisme et des velléités d’inclusion. Ecrire ensemble, comme nous l’avons fait ce n’est pas « inclure », mais mener une réflexion commune. D’ailleurs, c’est moi qui me suis inclus dans les thèmes de réflexion de Marcel, et non l’inverse. Être proche, ce n’est pas se ressembler, mais se compléter.

Marcel ne dit pas autre chose à propos des relations qu’il a tissées. Elles étonnent parce qu’elles détonnent avec l’idée commune (selon laquelle elles ne devraient pas être). Dans son texte, les passages poétiques, particulièrement réussis, font ressentir des liens qui n’ont rien de prévisibles, la vibration d’une passion pour la vie, pour les femmes, une déclaration d’amour à sa femme Jill, à ses enfants, à ses parents. A ces passages superbes s’opposent toutes les difficultés du quotidien dont le texte ne cache rien, notamment des contraintes redoublées par le vieillissement, la perte d’audition, la fatigue, les traitements contre l’insuffisance cardiaque. Mais rien n’y fait : ce sont l’amour et l’élan vital qui dominent.

Quand Marcel parle de son désir d’exister, son apparence ne joue plus contre lui : c’est le contraire, elle donne du poids à ce qu’il affirme, de la valeur à ces mots que l’on prend d’ordinaire trop peu au sérieux, que l’on pense surfaits, fruits d’une exaltation déplacée ou d’une emphase feinte. Seuls les naïfs peuvent trouver la vie belle, pense-t-on : la lucidité devrait amener au pessimisme. Or ce livre est implacablement lucide, et fait très habilement la part entre le poids de l’existence et l’élan vital qui s’y oppose. Qu’un homme dans un tel état physique puisse le dire et le réaffirmer, cela renverse la balance. Il devrait se lamenter, et il ne le fait pas. Il semble même profiter davantage de la vie que la plupart des autres, et l’on ne peut rien lui opposer, puisqu’on le voit, sa situation n’a rien d’enviable : cette fois l’apparence vient déjouer le premier regard, puisqu’elle est la preuve d’une vie qui a dû traverser les épreuves. On entendra mieux l’affirmation du désir de vivre et d’exister, le plaisir d’être là, de lire, de discuter, de manger, d’écrire…

Le racisme et le sexisme ont conduit à récuser les capacités d’une partie, voire de la majorité de l’humanité. On perçoit que le validisme fait de même, en confondant les formes d’autonomie et de dépendance : on peut être comme Marcel dans la plus grande dépendance physique et rester autonome. On peut être comme beaucoup de nos contemporains en pleine capacité physique et rester dépendant. Dépendant d’autrui, dépendant de drogues, dépendant de son confort... Marcel n’a jamais abdiqué (malgré de courtes périodes de découragement) : pour lui, cela aurait été se perdre. L’oubli de sa propre liberté, la dépendance psychique est sans doute la forme la plus grave de dépendance que puisse mettre en place un humain. Bien sûr l’atteinte physique ne l’exclut pas, elle peut même la renforcer. Mais on peut s’y soustraire. Le risque est de devenir dur, insensible, écrasant à force de vouloir cacher ce qu’il y a en soi. Mais on peut aussi cultiver l’empathie malgré les souffrances bien réelles que l’on traverse.

Trop d’humains sont gouvernés par la peur, peur de leurs limitations, de la perte de leur apparence (ou de l’apparence qu’ils pensent donner), de leurs espoirs, de leurs fictions personnelles, de leur condition incarnée, de leur mort, de la mort des autres, de l’état de la société, de l’état du monde… Si les jugements normatifs triomphent, c’est qu’ils permettent de classer les humains et de se sentir supérieur d’une manière ou d’une autre, histoire de se rassurer. Que ce soit pour combler un vide intérieur ou par pur plaisir de domination, il y a un bénéfice à enfoncer les autres plus bas que terre. Une forme de philosophie pratique vise à résister à tout cela, à faire évoluer les cadres normatifs d’une société. Elle s’appuie sur le sentiment d’avoir un avenir devant soi malgré tous les obstacles qui se dressent, la perception d’un espace immense qui reste disponible pour agir contre tout ce qui objectivement contraint.

Le plus souvent, on exalte la liberté mais on redoute d’exister loin des normes et idéaux dans lesquels on s’est construit. Qu’elles soient des normes bourgeoises ou des normes populaires, on se forme à leur image, et l’on peut s’y enfermer. De même pour les normes de féminité ou de virilité. On tente d’y correspondre sans y parvenir jamais. Et si l’on s’en écarte, on en souffre, tapi dans l’ombre comme un animal blessé qui lèche ses plaies. Être conforme, c’est cela : souffrir de la mise à l’écart, rester dépendant de ses propres images. Ne pas supporter ses propres limites.

Marcel n’a jamais cherché à être conforme. Puisque de toute façon c’était peine perdue. Il a su tirer une leçon de vie de sa différence : allez voir ailleurs lorsque l’apparence vous condamne. Inventez vos propres normes, vos propres références. Cela reste possible, même si l’on emprunte toujours fatalement à des idéaux, ou que l’on risque de céder au narcissisme, meilleure défense qui soit pour rattraper les ravages de l’autodépréciation. Sauf qu’ici, entre Narcisse et le miroir, il y a un autre homme, qui regarde la scène avec recul, qui ne voit plus l’abîme du miroir ou le plaisir de la reconnaissance sociale. Et une fois encore, c’est un bouillonnement de vie qui reprend le dessus. Se sentir exister est préférable au fait de se sentir en adéquation avec ce que l’on est censé être.

Certains narcissiques vrais ne vivront que par l’apparence que leur donne le pouvoir, les responsabilités, l’argent. Leur plaisir est de surnager au-dessus d’une masse d’anonymes, quitte ensuite à leur manifester en peu d’empathie condescendante (une fois sûrs de leur être intrinsèquement supérieurs). Mais gare à ceux qui pourraient les défier… Le désir de domination ou libido dominandi est un élément fondamental de l’être humain. Peut-être même plus fondamental encore que la sexualité, qui elle-même peut être lue comme une forme de domination. Les normes et les règles serviront alors à assurer la domination de certains et de tous ceux qui souhaitent s’imprégner, même de loin, du pouvoir.

Peu à peu les enfants vont apprendre à rejeter la différence malgré l’envie initiale de la découvrir ; on en viendra à confondre la liberté personnelle avec l’esprit de compétition. Nous tendons à reproduire une échelle des êtres humains qui est fonction de la valorisation sociale ou de l’utilité sociale supposée. La valorisation n’est pas l’utilité : après tout, quelle peut bien être l’utilité sociale d’un footballeur professionnel ? Pourtant il est valorisé, là où un éboueur ne l’est pas alors qu’il est utile (on pourrait imaginer qu’un éboueur soit très bien payé, comme c’est d’ailleurs le cas au Danemark, car son métier est pénible et important). Je défendrais aussi l’utilité, si souvent contestée, de celles et ceux qui s’engagent en politique par le bas, car ils ont peu de pouvoir, des contraintes permanentes, et seulement un zeste de respect. Mais que dire lorsque l’on ne peut jouer ni sur le tableau de la valorisation, ni sur celui de l’utilité ? Comment ne pas risquer de se mésestimer, faute de considérations, d’identifications positives ?

Or certains individus déclassés existent quand même, bien que ce soit agaçant pour beaucoup. Certains comme Marcel ont eu une activité intellectuelle, artistique et politique (non il n’est pas en plus de tout cela footballeur, même s’il sait rebondir et faire de très belles passes orales). Cet homme a tant agi, profité de l’existence, tant lutté aussi qu’il a non seulement le droit de posséder une voix comme tout le monde, mais doit aussi être entendu, lui qui a passé sa vie immobilisé, alité, entouré et soumis à des rythmes imposés (au premier chef celui du respirateur qui coupe ses phrases toutes les trois secondes). Oui on doit entendre cette voix parce qu’elle nous enseigne qu’une vie n’est pas la résultante de contraintes ou de conditionnements (même si lui-même reconnaît en dépendre malgré tout). La plupart d’entre nous avons vécu en fonction d’idéaux reçus, d’idéaux de fictions, d’attentes familiales, scolaires, amicales, groupales, sociales : mais avons-nous vraiment pensé à ce que nous voulions ? Avons-nous vraiment osé ? Avons-nous oeuvré pour transformer notre environnement de vie (personnel, professionnel), plutôt que de le subir ? Avons-nous vécu pour les autres ?

C’est pourquoi il faut retourner son oeil intérieur vers soi-même, quand revient le jugement « c’est impossible » devant l’apparence d’un homme en lit-fauteuil, paralysé et trachéotomisé. Ce qui est impossible n’est que le reflet des limites propres à l’observateur et de son besoin de réassurance. Personne n’a dit qu’une telle existence était facile, voire même vivable. Sauf que l’on peut retourner les difficultés bien réelles en une série d’expériences de vie. Voici ce que montre ce livre lumineux et crépusculaire.

Pierre Ancet Maître de conférences en philosophie des sciences, directeur de l’Université pour Tous de Bourgogne et codirecteur du pôle Éthique et vulnérabilités à Dijon.

Avant-propos

Cet essai est né du titre qui a jailli un jour comme une évidence. Le contenu s’est imposé ensuite spontanément et logiquement, s’enrichissant et s’affinant progressivement.

Le but de cet essai inclassable est de décortiquer le poids des préjugés qu’inspire l’apparence physique dans nos sociétés esclaves de l’image.

Ce n’est ni un essai philosophique, ni sociologique, c’est une réflexion libre et non exhaustive, d’inspiration autobiographique, qui aborde les répercussions, sur notre construction identitaire, des jugements aprioristiques relatifs à notre apparence physique. Combien de fois, sur la seule foi des projections suscitées par l’apparence physique, n’ai-je pas entendu des « le pauvre », « il doit être très malheureux », « on ne peut pas vivre dans cet état » ou, à propos de personnes étrangères ou de race différente : « il a l’air louche », « je me méfierais de lui » ? Signes religieux ostentatoires, non-conformité vestimentaire et/ou esthétique, dès lors que l’apparence déroge à la norme majoritaire, le racisme, le rejet, l’exclusion, la marginalisation ou l’imprécation entrent en action.

L’image, donc l’apparence, est un objet excessivement normatif et anormalement normalisant, dès qu’il a tendance à réduire l’autre à l’impression qu’il fait en le voyant et à l’y réduire par commodité, facilité, idéologie. L’apparence est le vecteur quotidien de discriminations, d’intolérance, d’exclusions voire de violences. C’est un facteur d’injustices, donc de souffrances.

C’est parce que j’ai connu les méfaits des préjugés et des idées reçues ou préconçues que j’ai eu envie d’apporter ma modeste et très personnelle contribution à ce sujet insoluble. L’humain étant ce qu’il est, jamais il ne se défera de ce réflexe primaire d’autodéfense et de classification de son prochain. Il est néanmoins important de conscientiser ses conséquences afin d’en atténuer les effets néfastes et les blessures qu’il peut provoquer.

La loi de l’apparence

Je ne suis pas une apparence !

Le proclamer est une chose, la réalité en est une autre.

Depuis mon enfance, je suis d’abord une apparence aux yeux du plus grand nombre, avant d’être un être humain, différent mais humain. Une apparence que l’on appelait alors « pauvre Marcel ».

Nous sommes tous tôt ou tard l’apparence de quelqu’un en fonction des regards que l’on porte sur nous, lesquels dépendent du degré d’empathie, de tolérance, d’objectivité et d’éducation, parce qu’une minorité seulement de personnes n’attache pas ou peu d’importance à l’apparence de son prochain. Nous sommes tous plus ou moins perclus de préjugés, d’idées reçues et autres préconçues.

Ma vie durant, j’ai été réduit à mon apparence « accrocheuse » et mémorable, car monstrueuse aux yeux de certains. Si mémorable que cela deviendra ironiquement presque ma marque déposée, un signe de reconnaissance, par un retournement de situation dont la vie a le secret. Longtemps, on m’a fui ou on a gardé ses distances en me voyant, désormais on me reconnaît de loin et on vient me saluer et me complimenter. Plus de quarante années se sont écoulées entre ces comportements extrêmes (ce qui n’empêche pas que des personnes continuent à m’éviter).

Ça ne s’oublie pas de croiser une « monstruosité » se promenant dans la rue où entre les rayons d’un magasin, c’est tellement choquant pour les âmes sensibles, superstitieuses ou sectaires.

Je ne vous en ai jamais voulu de vos réactions ostentatoires, certes déplacées, certes indélicates et à forte charge émotionnelle blessante. Je vous ai de tout temps excusés ou a minima ignorés, même si ce genre d’attitudes est réprouvé par les conventions sociales. Je vous comprenais car j’aurais pu avoir des mouvements répulsifs similaires en d’autres circonstances. Au demeurant, j’ai beaucoup de peine à regarder une personne stigmatisée, bien que je le sois moi-même ; il m’est plus facile de souffrir que de voir souffrir.

J’ai toujours pu vous comprendre, passer outre vos vexations discriminantes, et vous pardonner les blessures égotiques infligées par ignorance. Parce que vos réactions outrancières ne sont que le résultat d’une politique et d’une culture marginalisantes, et vous êtes le fruit d’une éducation normative. Vous n’êtes pas responsables du conditionnement éducatif dans lequel vous baignez et qui imprègne vos projections et votre personnalité. Toutefois, de victimes d’un système pervers de « penser l’autre », le dissemblable, vous devenez coupables en l’imitant par mimétisme ou conditionnement.

Toute société crée ses normes. Elles diffèrent peu ou prou d’une culture à l’autre, d’un continent à un autre, d’une personne à une autre. Ainsi, à Vienne par exemple, des badauds fonçaient dans des réverbères en m’apercevant – l’Autriche n’est pourtant pas éloignée de la France –, quand dans les pays anglophones, on me remarquait à peine. Cela paraît caricatural, pourtant c’est authentique. C’est aussi authentique que le comportement compassionnel que j’ai rencontré chez des femmes d’origine africaine ou maghrébines, partant d’une bonne intention et d’un naturel maternant sclérosant pour les personnes accompagnées.

Tout est une question d’empathie, me semble-t-il. L’empathie joue un rôle prépondérant dans la tolérance et dans l’acceptation de l’autre tel qu’il est, que ce soit dans ses différences physiques ou culturelles. Le manque d’empathie est le terreau de l’exclusion et de l’intolérance. De fait, une personne handicapée est spontanément comblée d’a priori défavorables. Elle est automatiquement jugée incapable, d’où le maternage et l’assistanat qui vont patiemment lui démontrer la véracité de son incapabilité.

Le diagnostic et l’apparence faisant foi.

J’ai longtemps été réduit à mon handicap, objet de remarques déplacées, d’exclusions conscientes ou inconscientes. J’ai préféré les ignorer ou en rire ; enfant, mes parents n’étaient pas en mesure d’avoir le recul suffisant afin de les relativiser. Adulte, j’encaissais et j’avalais les blessures psychologiques ou physiques. En apparence, je tenais le discours d’un sage « au-dessus de tout ça », de celui qui en a vu d’autres, ce qui n’était pas faux. Certes, la vie m’avait appris à être « au-dessus », à prendre les aléas avec humour et philosophie, pour autant la souffrance était bien réelle, quelque part en moi, muette, courageuse, lucide mais réelle.

En apparence, tout va toujours bien chez moi. À la question : « Comment vas-tu ? », je réponds invariablement « bien » ou « aussi bien que possible ». À quoi bon se lamenter, qu’elle en est l’utilité si ce n’est d’inquiéter inutilement l’entourage et de se victimiser ? J’ai horreur de me faire plaindre. J’ai en aversion toute forme de misérabilisme, d’apitoiement et de surprotection. D’aucuns aiment ça, voire ont besoin de ça, il faut le respecter car ils n’ont pas les potentialités ou le désir de s’émanciper davantage.

En apparence, je vais toujours bien. En vérité, ce n’est pas toujours vrai. Mais quel est l’intérêt de le dire dès lors que personne ne peut rien changer à ma situation ? Me faire plaindre ? Susciter de l’inquiétude ? Ça ne fait qu’ajouter un problème à un autre, sans rien résoudre. Qu’est-ce que ça change de voir les autres se faire du souci ? D’autant que je ne supporte pas d’être materné. Personnellement, un soutien moral ne m’apporte rien d’autre qu’une certaine pression.

J’ai besoin d’être seul pour gérer ma souffrance, de me replier sur moi-même à l’instar d’un animal blessé, afin d’économiser mon énergie et d’être à l’écoute de mon corps, meilleur moyen de guider les soignants.

J’ai de tout temps assumé ma vie, je ne demande à personne de le faire à ma place. Il m’a fallu du temps mais, désormais, j’ai conscience que tout le monde n’est pas en capacité d’assumer pleinement son existence, ou n’en ressent pas l’envie. En fait, lorsque j’ai compris que la vie c’est une question de choix clairs et que, partant, on ne peut pas vouloir tout et son contraire, être par exemple autonome et assisté selon son humeur, je n’ai pas hésité, j’ai pris le chemin de la liberté, certes nettement moins bien goudronné que celui de l’assistanat mais tellement plus distrayant.

Je suis pragmatique, cartésien et lucide, j’ai une discipline de vie et une trajectoire en phase avec mon éthique libertaire. Combien de fois aurais-je pu hurler « c’est ma vie, laissez-moi tranquille ! » ? Je me suis vigoureusement battu pour que ma vie m’appartienne. Sur ce terrain, je n’ai pas cédé un pouce. Je n’ai jamais transigé avec ma liberté, ma dignité et mon autonomie. J’en ai payé le prix fort mais je suis debout dans ma tête.

Ce n’est pas par hasard si j’ai fait mien l’adage : « on ne peut pas avoir le beurre, l’argent du beurre et le sourire de la crémière ». Convaincu que la liberté a un prix et qu’il n’y a pas d’autonomie sans risque. Bien sûr que cela m’a coûté, bien sûr que j’ai eu peur parfois de me lancer, mais j’ai eu un retour sur investissement tellement fructueux. Ce fonctionnement en dit beaucoup sur mon rapport à l’existence. En tout cas, bien plus que mon apparence. Cette apparence que la norme considère sans appel comme la preuve flagrante d’une incapacité rédhibitoire ; la présomption de capacité. On est condamné avant même d’avoir pu faire ses preuves lorsqu’on présente certaines apparences.

« Ce n’est pas pour toi ; tu ne pourras jamais ; regarde-toi, tu n’y arriveras pas ; tu rêves ; c’est impossible ; tu t’es vu ; mon pauvre ; chaque singe sur sa branche ; c’est dur mais c’est comme ça », combien de fois ai-je entendu ces imprécations charitables, angoissées, voire coupables et franchement discriminantes. Je n’ai pas vécu avec mais contre les autres pendant des années, j’ai nagé à contre-courant des décennies durant. Jusqu’au jour où j’ai cassé le cercle vicieux des prédictions fatalistes en obtenant la reconnaissance sociale. En situation de dépendance et sans reconnaissance sociale, tu n’es qu’un objet de compassion, de curiosité, de soin, d’attention, tout ce que tu veux sauf un sujet à part entière.

Il n’empêche, que c’est lassant d’être constamment dans les rapports de force et à devoir tout justifier et prouver afin d’exister librement. Heureusement, j’étais pourvu d’une capacité de persuasion parfaitement argumentée et efficiente. Ce constat, j’avoue, me rend plus triste qu’heureux, parce qu’il met en évidence le fait que beaucoup dépend de la maîtrise des mots et de la formulation. Impossible de lutter et se défendre à armes égales quand on n’a pas les bagages adéquats. Or, il y a tant de gens sur cette planète qui se font piétiner par manque de bagages culturels.

Cependant, quels déploiements d’énergie il m’a fallu pour faire respecter mes droits de citoyen à part entière, pas de citoyen au rabais nourri de charité et engraissant le Charity business. Parce que la société, pour l’essentiel, ne sait que mortifier et marginaliser ce qu’elle ne connaît pas et ne contrôle pas, par facilité et conditionnement culturel.

Face à des personnes vulnérables, fragiles de naissance, ou fragilisées par un accident de la vie, à de trop rares exceptions près, la société n’a su répondre à ces drames que par l’assistanat et la précarité, la victimisation et la déshumanisation. Parce que, plutôt que de normer la différence, on l’a anormalisée. L’expérience aidant, j’ai l’impression qu’il y a des esprits cyniquement calculateurs derrière les politiques sociales, notamment celle du handicap. Certes, l’État porte assistance aux plus précaires mais en investissant le minimum requis par l’évolution socioculturelle en Europe de l’Ouest, les maintenant à peine en état de survie, tout en… fustigeant l’assistanat – j’inclus évidemment toutes les formes de précarité et d’injustice sociales, paupérisées par-dessus le marché. De facto, l’assistanat est parfait, si ce n’est idéal, car il nécessite un investissement minimal pour une exploitation maximale et une résignation quasi générale. Il justifie les perversions qui inspirent les politiques du handicap.

Sous-qualification d’un grand nombre de professionnels du médico-social, dont les conditions de travail et les salaires sont par ailleurs les facteurs d’une exploitation humaine indigne de la part d’une nation qui