7,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: HJB Verlag & Shop KG

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Deutsch

Xiuna hat unter falschem Namen auf einem Handelsschiff angeheuert. Als Harpunierin bekämpft sie die untoten Kreaturen der Meere. Bis sie erkennen muss, dass ihre Anwesenheit auf dem Schiff die Besatzung in große Gefahr bringt. Denn Xiunas größter Feind, der monströse Herrscher der Nephilim, weiß nun, wo sie sich befindet. Er hat seine Zombiekrieger bereits ausgesandt, um sie zu töten. Xiuna verlässt das Schiff und begibt sich auf den langen und gefahrvollen Weg zu ihren Wurzeln. Sie will zurückkehren zu ihrer verlorenen Familie und zu dem Dorf ihrer Vorfahren. Sie ist sich sicher: Nur in Rennes-le-Château kann sie die Ausbildung zur tödlichen Waffe abschließen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 284

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

Nephilim

Die Zombie-Serie

von

Clayton Husker

Inhalt

Titelseite

Band 3: Der lange Weg

Irgendwann, irgendwo …

12. November im einunddreißigsten Baktun (I)

12. November im einunddreißigsten Baktun (II)

13. November im einunddreißigsten Baktun

15. November im einunddreißigsten Baktun

18. November im einunddreißigsten Baktun (I)

18. November im einunddreißigsten Baktun (II)

18. November im einunddreißigsten Baktun (III)

24. Dezember im einunddreißigsten Baktun

17. Februar im zweiunddreißigsten Baktun

22. Februar im zweiunddreißigsten Baktun

24. Februar im zweiunddreißigsten Baktun

17. April im zweiunddreißigsten Baktun

18. April im zweiunddreißigsten Baktun

3. Juli im zweiunddreißigsten Baktun (I)

3. Juli im zweiunddreißigsten Baktun (II)

3. Juli im zweiunddreißigsten Baktun (III)

3. Juli im zweiunddreißigsten Baktun (IV)

4. Juli im zweiunddreißigsten Baktun

Empfehlungen

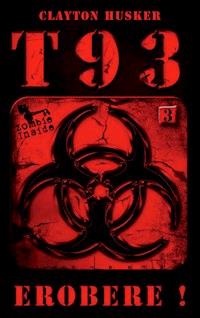

T93

Der zweite Krieg der Welten

Nation-Z

Impressum

Band 3:Der lange Weg

»It’s a long way to Tipperary, it’s a long way to go.«

Britisches Militärlied von Jack Judge, 1912

Irgendwann, irgendwo …

»Wir müssen ausbrechen.«

»Sladtko, das ist unmöglich. Du weißt, was da draußen in den Gängen für Monstren umgehen. Wir kommen keine zwei Kreuzungen weit.«

»Irina, ich lasse nicht zu, dass diese … Bestien unser Kind fressen. Ich habe mit Iva und Thoma einen Plan ausgearbeitet. Wenn es uns gelingt, dieses Gitter aufzuhebeln, schaffen wir es hier raus. Ich habe mit Thoma gesprochen, er war früher in einem Bergwerk beschäftigt. Er sagt, er kann uns hier herausbringen. Er will auch nicht, dass sie seine Frau für ihre abartigen Zwecke missbrauchen.«

»Iva ist auch schwanger?«

»Ja, seit Kurzem.«

»Also gut. Versuchen wir es«, meinte die junge Frau, der man ihren Zustand durchaus schon ansah. »Ob wir nun hier drin sterben oder auf der Flucht, welchen Unterschied macht das schon?«

Die beiden Paare waren nun schon seit Monaten in dem Kerker eingepfercht, zusammen mit fast fünfzig anderen, die wahrscheinlich schon länger hier unten dahinvegetierten. Es handelte sich um ausgemergelte, graue Gestalten, denen die Zähne und Haare ausfielen. Männer und Frauen waren gleichermaßen nackt oder nur von zerfetzten Lumpen bedeckt.

Ihr Gefängnis lag tief im Bauch der Erde verborgen, in einem unendlich scheinenden Labyrinth aus alten Kohleflözen, Schächten und Stollen. Hier unten hielt der Nephilim-Lord Torg Abila seine Herde – Tausende von entführten Menschen – gefangen, um Nachwuchs zu züchten, denn er brauchte stets Menschenfleisch für den Hive, seinen blasphemischen Bau, in dem er und seine Untertanen eine neue Struktur erschufen, die sich zu gegebener Zeit über den Planeten ausdehnen sollte.

Die Nephilim waren eine genetische Weiterentwicklung der Zeds, quasi die nächste untote Entwicklungsstufe einer vollkommen verschrobenen Evolution. Sie konnten strategisch denken und verfügten über die Zellerinnerung der Menschen, aus denen sie sich entwickelt hatten; einige konnten sogar sprechen. Dies befähigte sie, Maschinen zu bedienen und Werkzeuge zu benutzen, was bei den Zeds der Ersten Apokalypse undenkbar gewesen war. So war es ihnen möglich, Teile des alten europäischen Schienennetzes zu reaktivieren, was ihren Wirkungskreis erheblich erweiterte.

Ihre Jäger-Kommandos schwärmten aus und überfielen sämtliche auf ihrem Weg liegenden Siedlungen. Diesmal jedoch töteten oder verwandelten sie nicht alle Menschen. Spezielle Drohnen, die über entsprechende Fähigkeiten verfügten, selektierten die lebendige Beute, um sie nach ihrem Nutzen für den Hive zu bewerten.

Diejenigen unter den Menschen, die von den Kommandodrohnen als tauglich eingestuft wurden, verschleppten die Arbeiter in den Hive, wo sie in Zellen eingesperrt wurden, die man in das weitverzweigte System der alten Zeche Brandenburg bei Ruda Slaska im südlichen Polen getrieben hatte. Die Untauglichen wurden direkt an die Nephilim verfüttert.

Das Areal, unter dem sich der Hive befand, erstreckte sich über eine Fläche von mehreren Quadratkilometern und bis in eine Tiefe von mehr als vierhundert Metern. Hier unten fanden die Gefangenen Schutz vor der tödlichen Strahlung des wandernden Megablisters. Für etwaige Feinde war der unterirdische Staat so gut wie nicht auffindbar.

Die beiden Pärchen Sladtko und Irina sowie Thoma und Iva hatten sich hier unten kennengelernt. Sie stammten aus verschiedenen Freelancer-Siedlungen. Man hatte sie vor Monaten hierher verschleppt und mit den anderen Insassen in eine dieser dunklen Zellen gesperrt. Licht gab es nur wenig. Stellenweise wuchsen auf dem kohlehaltigen Gestein biolumineszente Algen, Bakterien und Moose, denn hier unten war es sehr warm und die Luftfeuchtigkeit war hoch. Ein grüner Schimmer erhellte die Räume so weit, dass man zumindest schemenhaft etwas erkennen konnte. In manchen der Zellen gab es auch steinerne Senken oder eiserne Körbe, in denen glimmende Kohle ein oranges Licht produzierte.

Einmal täglich erschien eine Arbeiterdrohne mit einem riesigen, stinkenden Kübel, der einen widerlichen Brei enthielt, der aus zerstampften Insekten, versetzt mit Algen und Moosen, bestand. Das widerwärtige Zeug wurde durch die Gitter in Tröge verfüllt, aus denen die Gefangenen dann mit den Händen das Zeug herausholen mussten. Anfänglich nahm niemand diesen Fraß zu sich, ohne sich sofort wieder zu übergeben, doch mit der Zeit trieb der Hunger diese abartige Pampe rein und die Menschen gewöhnten sich daran. Niemand wollte wissen, was genau er oder sie da zu sich nahm.

Alles in dieser weitläufigen Anlage wirkte improvisiert, lieblos zusammengeschustert und halbherzig montiert. Die Zellen waren im Grunde Höhlen, die seitlich eines Ganges in den Fels beziehungsweise in den Flöz gehauen worden waren. Verschlossen wurden die Zellen zum Gang hin mit unsymmetrisch gestalteten Gittern aus Eisenstangen, Bahnschienen, Straßenleitplanken und allerlei Barrikadenbaumaterial. In dem Gitter, das die Zelle der vier vom Gang trennte, hatten Sladtko und Thoma einige lose Stäbe ausgemacht, die sie mit etwas Glück so weit bewegen konnten, dass ein Hindurchschlüpfen möglich war.

Der Plan der vier bestand darin, diesen Versuch in der Nacht zu unternehmen, wenn in den Gängen am wenigsten Betrieb herrschte. Nur daran merkte man überhaupt, dass es Nacht war. Sie wollten zu viert fliehen und den Durchschlupf hinter sich wieder verschließen. Mit einer größeren Gruppe der vorwiegend weiblichen, völlig ausgezehrten Insassen dieser Zelle hätte die Flucht nicht klappen können, denn eine leere Zelle wäre den Arbeitern sicher aufgefallen.

Iva und Thoma bewegten sich langsam auf das Gitter zu, verfolgt von einigen neugierigen Augen. Da sie sich jedoch nicht besonders hektisch bewegten, widmeten sich die zerzausten und verdreckten Insassen wieder einer anderen Gruppe im gegenüberliegenden Teil der Zelle, wo sich drei oder vier männliche Gefangene an einer Frau vergingen, um ihrer zugewiesenen Aufgabe gerecht zu werden und Nachwuchs zu zeugen. Die Frau kreischte und fauchte wie ein waidwundes Tier während der Vergewaltigung. Nur wenn die Männer diese Handlungen unter den Augen der anderen Gefangenen und der Arbeiterdrohnen vollzogen, gab es genug Stinkpampe zu fressen für alle und sie durften weiterleben.

Es gab nichts, absolut nichts, was man hier tun konnte. Wenn nicht gerade die übel riechende Pampe in die Tröge klatschte, dann wurde kopuliert oder lethargisch in irgendeiner dunklen Ecke gehockt, bis der abartige Trott wieder von Neuem begann. Ein Leben – so man die bloße Existenz hier unten überhaupt so nennen konnte – in diesem riesigen, finsteren Lager unter der Erde kam dem christlich geprägten Begriff von der Hölle auf Erden wohl schon sehr nah.

»Wollen wir es heute wagen?«, fragte Thoma leise. Sladtko nickte kaum merklich.

»Wir müssen sehr vorsichtig sein«, meinte er ebenso verhalten. »Solange die da hinten beschäftigt sind, kann ich die Gitter lösen. Nachher, wenn es ruhiger wird, können wir dann hindurchschlüpfen. Hast du einen Plan von der Anlage, Thoma?«

Der nickte.

»Ja, schon, allerdings nichts, worauf man sich wirklich verlassen könnte. Wenn ich mich recht erinnere, befinden wir uns ungefähr einen Kilometer nordöstlich des Eingangsschachtes. Diese Gänge hier sind sternförmig angeordnet und erstrecken sich über mindestens fünf Ebenen. Bis zum Hauptschacht ist es relativ einfach. Wir müssen nur darauf achten, nicht erwischt zu werden. Im zentralen Schacht wird es etwas schwieriger, weil wir entweder klettern müssen oder versuchen können, den Förderkorb zu benutzen. Das können wir aber erst vor Ort entscheiden.«

»Wir dürfen uns unter keinen Umständen auf einen Kampf einlassen«, erwiderte Sladtko, »denn diese Biester sind so verflucht stark, dass wir nicht den Hauch einer Chance hätten. Ich habe gesehen, wie sie armdicke Eisenstangen verbiegen, als wären es Lakritzschnüre. Die einzige Möglichkeit, das durchzuziehen und zu überleben, ist, wenn wir absolut unter dem Radar fliegen, also wenn sie uns weder sehen noch hören. Also gut, ihr passt auf, ich mache mich jetzt an die Gitter.«

Sladtko hatte von einem der weniger massiven Gitterstäbe durch beharrliches Biegen ein Metallteil abgebrochen, das er nun nutzen konnte, um den Untergrund zu bearbeiten, der aus Steinkohle bestand. Um die beiden Streben, die er zu lösen beabsichtigte, vorher zu lockern, musste er drum herum einiges an Kohle wegkratzen. Er hoffte, dass die dabei entstehenden Geräusche die Wachen nicht alarmierten. Thoma und die beiden Frauen bildeten vor Sladtkos kleiner Baustelle eine Barrikade. Wenn eine andere Person aus der Gruppe sich dem Bereich näherte, dann trat und schubste Thoma diese brutal unter lautem Geschrei fort, denn nur so ließ sich die Neugier der anderen bändigen.

Nach etwa einer halben Stunde hatte Sladtko sein Werk beendet. Er trat an Thoma heran und flüsterte:

»Okay, die Stäbe sind locker. Warten wir noch ab, bis sich die Gruppe beruhigt hat.«

Die vier kauerten sich in einer Nische in direkter Nähe der lockeren Gitterstäbe nieder und versuchten, keinerlei Aufsehen zu erregen. Nach und nach verlor der Rest der Gruppe das Interesse an den vier abseits Sitzenden und es kehrte wieder Ruhe im Gefangenentrakt ein. Wo sie gerade saßen oder lagen, schliefen die Insassen der Zelle ein. Ein vielstimmiges Schnarchen begann, das alle anderen Geräusche übertönte. Die Wachen, die von Zeit zu Zeit durch die Gänge patrouillierten, hielten es nicht einmal mehr für nötig, durch die Gitter zu schauen, sie stapften lediglich teilnahmslos vorbei.

Nach einer Weile nickten die Männer einander zu und begannen vorsichtig damit, die Gitter so weit auseinanderzubiegen, dass ein Mensch gerade eben so hindurchschlüpfen konnte.

»Also gut, die Frauen zuerst«, ordnete Sladtko an. Irina und Iva zwängten sich nacheinander durch die enge Lücke in dem Wirrwarr aus Eisenteilen, dann folgte Thoma und schließlich Sladtko selbst, der das Loch hinter ihnen provisorisch wieder verschloss.

Sie standen nun dicht gedrängt beieinander in dem flachen Gang, der aus einem Nebenstollen gearbeitet war. Die Wände und die Decke bestanden aus Steinkohle, ebenso der Boden, der zudem von einer dicken Schicht Kohlestaub und Schotter bedeckt war, die beim Gehen unangenehm laut knirschte.

»Wir müssen da entlang«, flüsterte Thoma und deutete nach links, »aber seid leise.«

In den angrenzenden Zellen schliefen die Gefangenen, sodass sie nicht mitbekamen, wie die vier sich im Gänsemarsch, möglichst an der Wand entlang, in Bewegung setzten. Sie hatten eine Menge Schmerzen zu unterdrücken, denn die Kohle- und Gesteinssplitter auf dem Boden piksten und schnitten sogar in die Fußsohlen. Doch die Aussicht auf Freiheit ließ die Verzweifelten über ihre Schmerzen hinwegsehen und tapfer weitergehen.

Im Gegensatz zu den Zellen, in denen neben dem Schimmer des Wandbewuchses auch noch die Glut von Feuerstellen ein wenig Licht verströmte, waren die Gänge sehr dunkel. Zeitweilig musste Thoma, der die Führung übernommen hatte, sich vorwärts tasten, und immer wieder blieb die kleine Gruppe ruckartig stehen, weil Thoma ein Geräusch zu vernehmen meinte. Die beiden Frauen, die zwischen Thoma und Sladtko gingen, zitterten wie Espenlaub, allerdings nicht vor Kälte, sondern wegen der unheimlichen Anspannung, unter der sie alle standen.

Fast eine Viertelstunde lang tasteten sie sich durch dunkle Gänge und bogen um zahlreiche Ecken. Sie liefen dabei Gefahr, entdeckt zu werden, und mussten sich immer wieder verstecken, wenn die trollähnlichen, unförmigen Arbeiter des widergöttlichen Staatengebildes durch die Gänge trampelten. Viele von ihnen, fand Sladtko, sahen missgebildet aus – wie grässliche Karikaturen von Monstern aus billigen Horrorstreifen. Sie liefen irgendwie schief und ihre Haut war verwarzt, ein Arm oft dicker als der andere. Manche von ihnen besaßen etwas, das an Tentakel erinnerte. Die Mäuler von einigen Exemplaren – Münder konnte man die Öffnungen in ihren fratzenhaften Gesichtern selbst bei größtem Wohlwollen nicht nennen – waren fast kreisrund und mit zahlreichen Reihen offensichtlich messerscharfer Zähne bewehrt. Ihre Lautäußerungen waren glucksend, eine Art hohles Kollern oder bisweilen fauchendes Gekreische, das allein schon im Dunkeln die nackte Panik auslösen konnte.

Für das, was in den Gängen passierte, schienen sie sich nicht sonderlich zu interessieren. Sie strebten jeweils einem nicht erkennbaren Ziel zu, ohne nach rechts und links zu schauen – ein Umstand, den die vier Flüchtlinge als günstig wahrnahmen. Weiter und weiter entfernten sie sich von der Zelle, in der sie monatelang ihr karges Dasein gefristet hatten, und mit jedem Schritt fiel es ihnen leichter, die schmerzenden, von Schnitten zerfurchten Füße zu bewegen, um hier herauszukommen.

»Da vorn müssten wir eigentlich auf einen breiten Hauptgang treffen«, meinte Thoma schließlich. »Wenn mich nicht alles täuscht, sollte der Förderschacht jetzt nicht mehr weit entfernt sein.«

Tatsächlich, der Schotter, über den sie liefen, wurde feinkörniger und schließlich hatten sie nur noch Sand und Kohlestaub unter den Füßen. Durch den Gang, den sie jetzt benutzten, fiel etwas mehr Licht ein und die Helligkeit nahm zu. Man konnte schon wieder Details erkennen wie Kabel und Rohrleitungen, die sich in langen Bahnen an der Decke des gewölbten Ganges entlangzogen.

Als sie den Gang verließen und nach rechts abbogen, standen sie plötzlich in einer runden Halle, von der mehrere Gänge abzweigten. Ohne jede Vorankündigung flammten grelle Lichter auf und tauchten den Raum in gleißendes Scheinwerferlicht, das die vier blendete. Instinktiv hoben sie ihre Hände vor die Augen, um diese abzuschirmen. Es dauerte nur einen Moment, bis sie erste Schemen und Umrisse erkennen konnten. Unzweifelhaft waren sie von gut einem Dutzend dieser grausigen Kreaturen umgeben.

Die Flucht war gescheitert.

Eine Sekunde lang passierte nichts. Dann trat ein wahrhafter Hüne aus dem Ring der Monster heraus und ging auf das Grüppchen zu.

»Keine hastigen Bewegungen«, flüsterte Sladtko.

Das riesige, fast doppelt mannshohe Monstrum blieb vor ihnen stehen und beugte sich herab. Es schnüffelte an Irinas und Ivas Unterleib, was bei Iva hysterisches Weinen auslöste. Das Monster brüllte ihr daraufhin in einer furchtbaren Lautstärke ins Gesicht, sodass ihr Tränenstrom spontan versiegte. Die nach Verwesung stinkende Luft, die es aus seinem Körper presste, um den Schalldruck eines startenden Tornado-Jagdbombers zu erreichen, erzeugte bei den vieren einen extremen Würgereiz.

Dann brach das Gebrüll abrupt ab und der Hüne zerrte die beiden Frauen fort. Er schleuderte sie einige Meter weiter zu Boden. Dann wandte er sich wieder den Männern zu.

Das Letzte, was Sladtko in seinem Leben sah, war ein sich öffnendes ringförmiges Maul mit Hunderten von kleinen, dreieckigen Zähnen darin. Im nächsten Moment erlosch die Welt.

12. November im einunddreißigsten Baktun (I)

›Mama?‹

Vorsichtig tastete Xiunas Geist sich durch den massiv in Aufruhr befindlichen Äther. Soeben hatte sie in ihrem Geist die Stimme ihrer Mutter vernommen, die zu ihr gesprochen hatte.

›Ja, mein Kind. Ich bin hier.‹

›Mama. Ich bin allein.‹

›Ja. Wir sind alle allein. Aber ich sehe dich. Du bist nicht einsam. Denn ich bin bei dir, mein Kind.‹

Runas Herz machte einen Freudensprung, als sie über die Magnetfeldlinien eine mentale Verbindung zu ihrer Tochter aufnehmen konnte. Xiunas Erwachen hatte eine dermaßen mächtige Erschütterung im Äther ausgelöst, dass es Runa gelungen war, durch das energetische Tohuwabohu zu ihrer Tochter durchzudringen. Sie hatte ihr zuerst die Litanei der Angst gesandt, die ihr bereits ihre Mutter, Birte Radler, beigebracht hatte, als sie im Kindesalter mit schweren Traumata wegen der Zed-Überfälle auf die alte Heimat zu kämpfen hatte. ›Angst ist eine Entscheidung‹ – diesen Satz hatte sie im Alter von sieben Jahren bereits zur Gänze begriffen, als sie in ihrem Heimatdorf Rennes-le-Château eine ganze Kompanie Zeds ausgelöscht hatte. Nun war es an ihr, diese Erkenntnis weiterzugeben an ihre eigene Tochter, und sie konnte gut nachempfinden, wie es ihrer Mutter damals ergangen sein musste.

Es schmerzte, das Leiden des Kindes miterleben zu müssen. Als Mutter wünschte man sich doch, dass es dem eigenen Kinde gut gehen möge und dass ihm Leid erspart bliebe. Doch in einer Situation wie dieser, in der das Leid derer, die einem nahestanden, offenbar wurde, blieb nichts weiter, als zu versuchen, zumindest verbal Kraft zu spenden.

›Xiuna, du wirst das schaffen. Du bist viel stärker als ich oder deine Großmutter es je waren. In jeder Generation wächst die Kraft, die Prüfungen, die uns der Goldene Pfad auferlegt, zu meistern und den Leidensweg durchzustehen. In meinen wie in deinen Adern fließt heiliges Blut, mein Kind, und es wurde uns nicht ohne Grund gegeben, davon bin ich fest überzeugt. Für das, was ich als Mutter dir angetan habe, erflehe ich deine Verzeihung, von ganzem Herzen. Wir steuern auf eine Zeit zu, in der es für unser aller Überleben unabdingbar ist, dass du die Quelle deiner Kraft kennenlernst und deine Ausbildung abschließt. Das Böse ist ebenso erwacht wie du, Xiuna, und es wird nicht ruhen, bis es dich gestellt hat. Noch ist der dunkle Lord der Nephilim stärker als du, und das weiß er. Er wird seine Jäger aussenden, um deiner habhaft zu werden. Da, wo du jetzt bist, gibt es keine Sicherheit. Aber es gibt einen Ort, der für dich ein Refugium sein kann, bis du bereit bist, dem Bösen gegenüberzutreten. Ich bitte dich, zu uns nach Castlegate zu kommen. Erforsche deinen Geist und deine Zellerinnerungen, dann wirst du wissen, wo es liegt. Nicht meinetwegen sollst du kommen, Kind, aber für deinen Vater und deinen Bruder bitte ich dich. Und für dich selbst.‹

Xiuna lauschte den Gedanken ihrer Mutter, und im Herzen wusste sie, dass Runa recht hatte. Die junge Frau verstand bis heute nicht, wozu ihre Mutter das eigene Kind damals in die Hände des Klerus gegeben hatte, aber sie war sich sicher, dass es dafür eine Erklärung gab, auch wenn diese wahrscheinlich sehr unangenehm ausfallen würde. Eigentlich war es nur recht und billig, der Mutter eine Chance zu geben, sich und ihr Handeln zu erklären.

Runa hatte in einer Sache vollkommen recht, nämlich, dass ihre Tochter für das Schiff und seine Besatzung eine aktuelle und extreme Gefahr bedeutete. Sie musste runter von dem Schiff, soviel war klar. Da sie keine Ahnung hatte, wohin sie gehen sollte, war es vielleicht auch nicht die schlechteste Idee, zu ihrer Familie zu gehen. Draußen in den Badlands trachtete ihr jeder nach dem Leben: die Nephilim, die Kleriker, Kopfgeldjäger und letzten Endes jeder verdammte Zed, der ihr über den Weg lief.

›Ich verlasse meinen augenblicklichen Standort in zwei Tagen‹, gab Xiuna über die Linien der Kraft an Runa zurück, wohl wissend, dass der Feind möglicherweise mithörte. ›Ich könnte dann in ungefähr einer Woche bei euch sein. Ich werde euch finden.‹

›Ich freue mich sehr, dich dann endlich nach so langer Zeit tatsächlich umarmen zu dürfen. Mögen die Spirits dich auf deinem Weg beschützen, Xiuna.‹

Die Verbindung riss ab und Xiuna war wieder allein in Sams Kabine. Das Gefühl der Trauer und des Alleingelassenseins hatte sich verflüchtigt und der kämpferische Charakter der Xiuna von Vovin gewann die Oberhand.

»Angst ist eine Entscheidung«, wiederholte Xiuna laut, »und ich entschließe mich, keine Angst zu haben.«

Dann stand sie auf, kleidete sich an und suchte die nächste Dusche auf, um sich gründlich zu reinigen. Sie wollte dem Kapitän des Schiffes nicht ungewaschen gegenübertreten, wenn sie ihm eröffnete, dass sie beabsichtigte, in Rotterdam das Schiff zu verlassen.

Als sie eine knappe halbe Stunde später durch die Gänge des Schiffes Richtung Bug ging, kam ihr alles so unwirklich vor. Sie fühlte sich fremd und irgendwie distanziert. Nun, da sie wusste, dass ihr Aufenthalt auf der Magick nicht mehr von langer Dauer sein würde, begann dieses Gefühl der Verbundenheit, das sie vorher an sich bemerkt hatte, langsam zu verebben. Das erfüllte die junge Frau mit einer subtilen Form der Traurigkeit, immerhin waren dieses Schiff und seine Besatzung in der Zeit, die sie hier verbracht hatte, so etwas wie ein Familienersatz geworden. Man begegnete ihr mit Freundlichkeit, wusste ihren Einsatz für die Gemeinschaft zu schätzen und die Kameradschaft unter den Harpunieren war nicht von Konkurrenzdenken geprägt, wie es im Orden stets der Fall gewesen war. Viel zu kurz war die Zeit gewesen, in der sie hier ein für aktuelle Verhältnisse beinahe normales Leben hatte führen können. Sie hatte Freunde gewonnen, einen festen Job gefunden, in dem harte und konsequente Arbeit entsprechend entlohnt wurde. Ihr Quartier stellte gegenüber dem, was sie aus dem Orden kannte, eine Art Luxusunterkunft dar und das Essen an Bord war auch wirklich überdurchschnittlich gut. Xiuna hatte sich hier tatsächlich zuhause gefühlt, empfand sich selbst am richtigen Platz.

Doch all dies war nun zerstört worden. Das Schlimme daran war, dass niemand von außen gekommen war und ihre kleine Idylle in den Staub getreten hatte, vielmehr war sie selbst es gewesen, die das Ende ihrer romantischen Auszeit heraufbeschworen hatte. Sie schalt sich gedanklich selbst dafür, dass sie dieser Emotion, dieser spontanen Form der Vernarrtheit nachgegeben hatte und mit Sam ins Bett gegangen war. Ihr inneres Selbst hatte sich hinterhältig angeschlichen, ihren Verstand mit Hormonen irritiert und sie blindlings in die Honigtopffalle tappen lassen. Der sexuelle Akt der vergangenen Nacht hatte die Kruste von Xiunas Ego aufbrechen lassen wie die Caldera eines Vulkans, in dem brodelndes Magma aufstieg.

Die gesamte Wucht ihrer spirituellen Erscheinung war zutage getreten und hatte jeden noch so kleinen Funken Normalität aus Xiunas Leben fortgespült. Die metaphysische Bewusstseinsexplosion hatte das gesamte Netzwerk der Linien der Kraft erschüttert und jedes sensible Wesen auf dieser Welt hatte den Impakt miterlebt. Nun gab es kein Versteckspiel mehr. Der Gegenspieler wusste, wer sie war, was sie war und wo sie zurzeit war. Er sandte bereits seine Krieger aus, um ihrer habhaft zu werden, und solange sie sich auf dem Schiff befand, bot sie ein beinahe unbewegliches Ziel. Aus diesem Grund musste Xiuna das Schiff verlassen, so schwer ihr dieser Schritt auch fiel.

Als sie an der Tür zum Brückenraum klopfte, war ihr ziemlich mulmig zumute. Ein Navigator öffnete und sie äußerte ihr Begehren, eine Unterredung mit dem Kapitän zu führen. Nach kurzer Rücksprache führte der Maat sie in den Bereitschaftsraum des Kapitäns, wo dieser hinter seinem Schreibtisch saß und die junge Frau erwartungsvoll ansah, als sie eintrat.

»Hallo, Kapitän Hennings«, begann Xiuna, »ich wollte fragen, ob Sie ein paar Minuten Zeit für mich hätten?«

Der alte Seebär hinter dem Schreibtisch legte beide Hände auf die Schreibfläche und trippelte betont langsam synchron mit den Fingern.

»Nun«, meinte er gelassen, »da ich davon ausgehe, dass es sich nicht um eine Lappalie handelt, bin ich durchaus geneigt, dir einige Minuten zu schenken, … wie heißt du noch gleich?«

»Xiuna, mein Name ist Xiuna von Vovin. Ich bin Mitglied der Drakonischen Sodalität im Rang eines Diakons. Ich möchte mich aufrichtig dafür entschuldigen, dass ich Ihnen einen falschen Namen nannte.«

»Du stammst aus Königsberg, hm?«

»Eigentlich stamme ich aus der Gegend von Neo Colonia. Ich wurde als Baby meiner Mutter weggenommen und in Königsberg ausgebildet. Aber ich denke, das Letzte wissen Sie ja schon, Käpt’n.«

Der lächelte.

»Na ja, sagen wir, ich habe mir so etwas in der Art gedacht«, gab er zurück, »aber es hat mich nicht sonderlich interessiert. Brockmann hat mir versichert, dass du sehr gute Arbeit leistest und dich in die Mannschaft integriert hast.

Es gab für mich bislang keinen Grund, mich mit deiner möglichen Vergangenheit zu befassen. Aber angesichts der aktuellen Ereignisse und der Tatsache, dass du jetzt hier vor mir sitzt, beschleicht mich der Verdacht, dass ich diese Einstellung revidieren sollte. Berichtige mich, wenn ich falsch liege.«

Xiuna beschloss, nicht lange um den heißen Brei herumzureden.

»Ihre Einschätzung ist absolut korrekt, Käpt’n. Es haben sich Dinge ereignet, die es erforderlich machen, dass ich das Schiff verlasse. Ich bin eine Gefahr für die Magick und für ihre Besatzung.«

»Inwiefern?«

Xiuna schlug die Augen nieder und sah zu Boden.

»Die Richtungsänderung des Blisters kam nicht von ungefähr. Ich habe das bewirkt. Und das ist nicht das einzige Problem. Ich habe mächtige Feinde da draußen und diese wissen jetzt, wo sie mich finden können. Ich befürchte, sie werden das Schiff bei der nächsten sich bietenden Gelegenheit angreifen.«

»Die Seeungeheuer? Diese Mutanten-Zeds?«

»Ja.«

Hennings nahm eine Karaffe aus einer Mulde in dem Schränkchen neben seinem Schreibtisch und goss sich einen Whisky ein. Mit fragendem Blick hielt er das Gefäß in Xiunas Richtung, doch die schüttelte den Kopf.

»Nein, vielen Dank, für mich nicht.«

Der Kapitän drehte sein Glas in der Hand, nahm einen kleinen Schluck und betrachtete die bernsteinfarbene Flüssigkeit. Dann wandte er sich wieder seiner Besucherin zu.

»Also, wie du dir sicherlich vorstellen kannst, Xiuna von Vovin, brenne ich darauf, deine Erklärung zu hören.«

Xiuna nickte und sah dem Kapitän mit offenem Blick in das bärtige Gesicht. Sie wusste nicht recht, wo sie beginnen sollte, denn sie hatte nicht vor, die delikaten Details des gestrigen Abends vor dem Schiffsführer auszubreiten.

»Ich erlebte gestern so etwas wie eine Epiphanie«, versuchte sie zu erläutern, »eine Art spontanes Erwachen meines spirituellen Bewusstseins. Dabei wurde ein metaphysisches Soliton freigesetzt, das sich im Magnetfeld der Erde ausbreitete. Ich weiß, das klingt verrückt, Käpt’n, aber ich bitte Sie, sich einfach mal für einen Augenblick vorzustellen, das sei tatsächlich möglich.«

Der Kapitän sagte nichts, er nickte nur leicht, während er an seinem Drink nippte.

»Dieses Ereignis«, fuhr Xiuna fort, »hat für den Megablister einen Attraktor geschaffen, der ihn unweigerlich anzieht. Deshalb änderte er seinen Kurs.«

»Der Blister orientiert sich an dir?«

»Ich glaube, nicht dauerhaft. Er hat lediglich auf das Soliton reagiert.«

»Also kann ich mein Schiff aus seinem Kurs nehmen, das wolltest du doch sagen, oder?«

»Ich denke, das ist möglich, Käpt’n. Aber das ist nicht die konkrete Bedrohung, es war nur ein Indikator für die Tragweite des Ereignisses. Das eigentliche Problem sind …«

»… deine ehemaligen Ordenskameraden, die dich jagen, oder?«, versuchte der Kapitän den Satz zu vollenden.

Doch Xiuna schüttelte erneut den Kopf.

»Ich befürchte, es gibt eine weitaus schlimmere Bedrohung. Diese Seeungeheuer, die wir da an den Harpunen bekämpfen, sind keine Zufallsschöpfung, Käpt’n.«

Hennings beugte sich nach vorn und stützte sich auf die Ellenbogen.

»Irgendwie«, meinte er nachdenklich, »werde ich das Gefühl nicht los, dass wir nun zum wesentlichen Punkt kommen, junge Dame. Ich bin ganz Ohr.«

»Ich weiß auch nicht alles, Käpt’n«, sagte Xiuna, »aber es muss zu Beginn der Zweiten Apokalypse, als die Kleriker an die Macht kamen und das Baktun-System einführten, eine furchtbare Mutation dieses Zed-Virus stattgefunden haben. Es wurde eine Kreatur geschaffen, die schrecklicher ist als alles, was dieses Virus jemals hervorgebracht hat, sogar schlimmer als die legendären Struggler.«

»Die Struggler«, wiederholte Hennings, »das waren ziemlich üble Burschen. Hast du je einen gesehen?«

»Nein, nur von ihnen gehört. Aber die Kreatur, die ich meine, trägt in sich das absolut Böse, den Kern der Vernichtung, die Anti-Schöpfung gewissermaßen. Diese Bestie lebt irgendwo unter der Erde und dirigiert mit ihren telepathischen Kräften eine Armee dieser Missgeburten, die Schiffe und Städte angreifen.«

»Und was hat dieser Klabautermann jetzt mit dir zu tun?«

»Ich bin die Waffe, die ihn vernichten soll, Käpt’n, und seit gestern weiß er es.«

»Okay, verstehe. Das macht dich zum Ziel.«

»So ist es. Er kann mich zwar nicht permanent orten, aber er ist intelligent und kennt meine Position zum Zeitpunkt des … ähm … Erwachens. Sein Zugriff auf die Magnetfeldlinien hat ihm gezeigt, dass diese Position auf dem Wasser war, und so braucht er nur nach bestimmten Schwerkraftverschiebungen zu suchen, um das Schiff als meinen Aufenthaltsort feststellen zu können. Jeder Körper hat bestimmte magnetische Eigenschaften und ebenso ein bestimmtes Masseverhalten, und so kann er das Schiff exakt verfolgen.«

»So was kann der Bursche? Mast- und Schotbruch! Ich wünschte, ich hätte ein solches Navigationssystem an Bord, verdammt! Aber mal im Ernst. Er weiß, wo du bist, und er kann zumindest die Magick verfolgen, sagst du, ja? Wenn das so ist, müssen wir so lange wie möglich den küstennahen Gewässern fernbleiben, für den Fall, dass er seine Horror-Lobster wieder losschickt. Wir laufen Rotterdam zügig direkt von See aus an, und dann – da gebe ich dir recht, Xiuna – wirst du das Schiff so schnell wie möglich verlassen müssen.«

Er nahm noch einen Schluck Whisky, dann meinte er:

»Also gut, ich werde meine Mannschaft auf die zu erwartenden Ereignisse so gut es geht vorbereiten. Du bleibst in deiner Kabine, bis wir Rotterdam erreicht haben. Nach dem Anlegen verlässt du das Schiff. Ich würde es sehr begrüßen, wenn es dir gelänge, diesem Evil Clown da über euer Hirntelefon mitzuteilen, dass es keinen Sinn mehr macht, die Magick zu verfolgen. Wenn die Ladung gelöscht ist, lasse ich zunächst Westkurs setzen, damit wir so schnell wie möglich von der Küste wegkommen. Oh, und ich muss noch Käpt’n Ringsdorff unterrichten. Vertrackte Situation, das. Hätte man mir das vor einigen Jahren erzählt, hätte ich wohl nur geschmunzelt. Fast fünfzig Jahre fahre ich nun zur See und ich habe viele Leute so manches Seemannsgarn spinnen hören, aber das hier haut echt dem Fass den Boden aus.«

»Aber es ist die Wahrheit, Käpt’n«, wandte Xiuna ein.

»Ja, nun mach dir mal keine Sorgen, mien Deern«, antwortete der Kapitän gelassen, »ich glaube dir ja. Wir sehen zu, dass wir dich heil von Bord und dann das Schiff in Sicherheit bringen. Aber eins noch: Was meintest du mit, du seist die Waffe? Muss ich das wörtlich nehmen? Ich meine, ich hab ja hin und wieder gesehen, was du so drauf hast, und ich muss sagen, das hat mir ganz schön imponiert.«

»Ja, Käpt’n, das können Sie tatsächlich für bare Münze nehmen. Ich bin die Einzige auf dieser Welt, die dieses Ungeheuer vernichten kann, wenn meine Zeit gekommen ist. Bis das allerdings so weit ist, muss ich mich wohl oder übel vor ihm verstecken. Mir bleibt nichts anderes übrig.«

Der Kapitän nickte und lächelte.

»Na gut«, meinte er schließlich, »dann hoffe ich mal, dass deine Zeit bald kommt und du deine Aufgabe erfüllen kannst und dass ich meinen Teil dazu beitragen konnte.«

Damit erhob er sich und reichte seine Hand über den Schreibtisch. Xiuna stand ebenfalls auf und ergriff diese.

»Ich danke Ihnen, Käpt’n, für Ihr Verständnis und das Vertrauen, das sie in mich gesetzt haben. Ich hoffe, ich kann das eines Tages wiedergutmachen.«

»Kill den Bastard, dann sind wir quitt, Mädchen«, erwiderte der Kapitän grinsend. Damit war die Besprechung beendet und Xiuna verließ den Bereitschaftsraum.

Als sie den Flur betrat, der zu den unteren Decks führte, fiel ihr buchstäblich ein Stein vom Herzen. Sie war unheimlich froh darüber, dass der Kapitän sie angehört und sie nicht kopfschüttelnd in die Brigg hatte werfen lassen. Es überraschte sie, dass der Mann offenbar geneigt war, ihre Ausführungen zumindest theoretisch in Erwägung zu ziehen. Doch seine Überlegungen dienten der Sicherheit von Schiff und Mannschaft, und so hatte er ihre Geschichte für voll genommen, denn sie klang zwar fantastisch, aber eben nicht unplausibel. Und wie er selbst sagte, hatte er wohl schon so einiges an seltsamen Dingen erlebt im Laufe seiner Seefahrerkarriere.

12. November im einunddreißigsten Baktun (II)

»Erzählen Sie mir von den Fortschritten.«

Kardinal Mikail Jaruslaw Straczinski befand sich auf der Galerie über einem der Pits, der Trainingskäfige, in denen die Akolythen in der Ordensburg in Königsberg für gewöhnlich ihre Übungen absolvierten. In den Pits hatte auch die junge Frau oft trainiert, um die es hier – zumindest mittelbar – auch ging. Bei ihm war Doktor Theo Vilnis, der Chefwissenschaftler der Obersten Kongregation, der den guten Doktor Friedrichsen ersetzte, welcher bedauerlicherweise bei der Flucht von Xiuna ums Leben gekommen war. Einen großen Teil der Proben und auch einige Aufzeichnungen seiner letzten Experimente hatte man retten können, sodass Doktor Vilnis in der Lage gewesen war, die Ergebnisse seines Vorgängers zu reproduzieren. Die praktische Erprobung stand nun an.

»Wir konnten das Serum aus dem Blut der Diakonin synthetisieren, Eminenz«, führte der Wissenschaftler aus, von dem niemand so ganz genau wusste, was eigentlich sein Spezialgebiet war. »Daraus ließ sich dann ein Impfstoff entwickeln, der das Z1V31 neutralisiert. Zu den Varianten 32 bis 35 lässt sich nichts sagen, da mir davon keinerlei Proben zur Verfügung stehen. Rechtzeitig verabreicht, sollte der Impfstoff also gegen Infektionen wirken, die durch Walker oder Hunter herbeigeführt werden. Da dem Impfstoff die wesentlichen DNA-Merkmale des als T93 bekannten Gens zugrunde liegen, habe ich ihn T93Z genannt. Wir werden heute einen ersten Test mit lebenden Personen durchführen. Der Proband wurde vor etwa einer Woche geimpft und die Antikörper sollten mittlerweile in erforderlicher Menge in seinem Körper vorhanden sein. Als Überträger haben wir einen agilen Hunter-Zed ausgesucht. Wir wären dann soweit.«

Der Kardinal setzte sich auf einen der bequemen Stühle, die eifrige Hände herangetragen hatten, und nickte.

»Dann lassen Sie mich nicht warten, Doktor, beginnen Sie.«

Der Doktor gab seinem Helfer im Pit einen Wink und der führte einen verunsichert wirkenden jungen Mann von vielleicht zwanzig Jahren hinein. Man merkte ihm an, dass er nicht die geringste Ahnung hatte, wo er hier war.

»Der Proband stammt aus den Armenvierteln der Stadt«, erläuterte der Doktor sogleich. »Er ist freiwillig hier, außerdem erhält seine Familie Extrarationen. Sie werden für die Unannehmlichkeiten ausreichend entschädigt.«

»Ist mir doch egal«, grunzte der Kardinal, dem tatsächlich nicht im Mindesten daran gelegen war, sein Gewissen auf die Weise zu beruhigen, wie es der Doktor gerade tat. Der arme Wicht dort unten in der Arena war nichts weiter als eine menschliche Laborratte. Das änderte sich auch nicht dadurch, dass der Wissenschaftler, der hier das Leben dieses Mannes aufs Spiel setzte, sich bei der Familie des armen Schweines Ablass erkaufte, indem er Lebensmittelmarken an sie verteilte.

Der Assistent des Doktors führte den jungen Mann in die Mitte des kreisrunden Käfigs und bedeutete ihm, dort stehen zu bleiben.

»Sind Sie sicher, dass es funktioniert?«, fragte Straczinski den Wissenschaftler.

»Nun, eine hundertprozentige Garantie gibt es ohne Versuch natürlich nicht. Deswegen sind wir ja heute hier, Eminenz.«

»Und die Kontrollgruppe?«

»Wie meinen?«

»Na ja, gibt es nicht bei Versuchen üblicherweise eine Kontrollgruppe?«

»Ach so, äh, ja. In diesem Fall allerdings …«

Der Kardinal schaute hinunter in den Pit, wo sich der Assistent noch immer redlich bemühte, dem Probanden zu erklären, dass alles in Ordnung sei. Der Kleriker gab dem Wärter am zweiten Tor einen Wink und dieser öffnete das Gitter. Der Assistent bemerkte das und wurde nun ebenso hektisch wie der Proband. Er rief hinauf in die dunklen Ränge:

»Hallo? Herr Doktor? Sind Sie da? Ich glaube, hier ist jemandem ein Fehler unterlaufen. Ich müsste doch zum anderen Tor hinaus, nicht wahr? Hallo? Hört mich jemand? Das ist falsch, von dort kommen doch immer die …«

Ein heiseres Kreischen ließ ihn mitten im Satz abbrechen.