7,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Diogenes Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

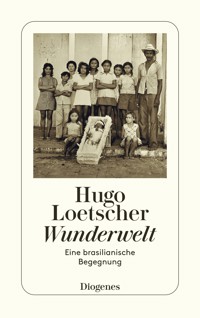

Die Begegnung eines Europäers mit den Mythen von Leben und Tod einer fremden Kultur: eine Hymne, aber noch mehr eine Elegie, geschrieben für ein kleines Mädchen. Der Europäer ordnet diese ›Wunderwelt‹ einer Folge von Geschichten an, verwandelt diese Geschichten in Bilder, jongliert und spielt mit seinen Bildgeschichten, zeigt sie dem Mädchen und verstrickt sich selbst in ihnen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 211

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Hugo Loetscher

Wunderwelt

Eine brasilianische Begegnung

Diogenes

Der Sarg liegt zu flach.« Der Photograph hebt den Kopf vom Guckloch, die Rechte für einen Augenblick noch trommelnd auf der Holzkamera. Er macht ein paar Schritte auf die Gruppe zu, brüsk hält er inne und bückt sich, zieht einen Stein über das Pflaster und schiebt ihn unter den Sarg. Das Sargkistchen, an den Randstein gelehnt und nun hinten aufgebockt, hält das Gleichgewicht nicht. Da packt der Photograph den einen Buben am Arm: »Halt den Fuß darunter. Aber schön still. Alle müssen stillhalten. Auch der Sarg.«

Der Photograph lehnt sich schräg zurück und kneift die Augen zusammen. Er neigt sich zum Sarg, langt hinein und büschelt den Strauß nach unten: »Jetzt sieht man wenigstens, was sie in den Händen hält.« Er drapiert den Stoff um die Schultern und legt eine Falte neu; nachdem er den Kranz gegen die Stirn festgedrückt hat, netzt er einen Finger und streicht dem toten Kind die Brauen glatt.

Dann macht er einen Bogen um die Gruppe und stellt eine Korbflasche beiseite, für einen Moment nachdenklich verweilend. Alle verfolgen, wie er einen Kübel mit Wasser hochhebt, ihn kurz in der Hand hält und an der gleichen Stelle absetzt. Er kauert sich nieder, stemmt eine Flasche hoch und schüttet sich einen Schluck in den Mund; noch in der Hocke, wischt er sich den Mund und beobachtet lauernd die Gruppe.

Als er zur Kamera zurückkehrt, entdeckt er, wie ein junger Mann durch das Guckloch schaut: »Nichts gesehen? Es hat vorn einen Deckel drauf.« Der andere verschiebt gemächlich seinen Kaugummi: »Der Apparat hat kein schwarzes Tuch.« Da verwirft der Photograph die Arme und schüttelt sie wie in einem Anfall; er wendet sich mit ausholender Geste an ein Publikum, das den leeren Platz füllen könnte, aber er sagt kein Wort.

Der Photograph bezieht hinter der Kamera Stellung und stützt das Kinn auf. Plötzlich umklammert er das Stativ, trägt es mit gespreizten Beinen nach vorn und macht ein paar Ausfallschritte zur Seite; er setzt das Dreibein mit einem Ruck aufs Pflaster und zieht mit einer Hand eine Linie durch die Luft zum Sarg: »Es müssen ein paar nach rechts. Nach rechts, habe ich gesagt. Von euch aus nach links.«

Die Mädchen schubsen sich und wechseln ihre Plätze, sich drängelnd und zurechtweisend. Nur der eine Junge bleibt unbeweglich und schaut geradeaus; er stützt mit einem Fuß den Sarg, die Arme auf der Brust quer ineinandergelegt.

»Wir sind noch nicht vollzählig«, ruft ein Mädchen und zeigt in die Richtung, wo der Platz in eine breite Straße übergeht. Von dort nähert sich ein Mann; er hört für einen Augenblick auf, die nacke Brust unterm offenen Hemd zu kratzen, und weist mit dem Daumen über die Schulter. Hinter ihm zwei Frauen, hagere Figuren mit dürren Gesichtern.

Der Photograph hebt ein längliches Bündel hoch und versperrt dem Mann den Weg. Er drückt ihm die eine Querleiste in die Hand, hält die andere selber fest; rückwärts gehend rollt er das Segeltuch ein Stück weit auf. Die Frauen haben den Mann eingeholt und beugen sich über das Tuch. »Schön«, sagt die eine, »sehr schön.« Der Photograph weist mit offener Hand darauf: »Sie sind eben gemalt, die Palmen.«

Der Mann fährt den eingerissenen Rand des Tuches ab. Der Photograph beschwichtigt: das Ausgefranste sehe man nachher nicht. Er bittet die eine Frau, das Bündel zu halten. Von der Hausmauer holt er einen Bilderrahmen, wo unterm Glas verschiedene Photos aufgeklebt sind: »So sieht es nachher aus. Wir hängen den Hintergrund an die Hauswand.«

Was ein Hintergrund koste, fragt der Vater, und der Photograph meint, sie würden sich schon einig werden; aber der Mann will den Preis vorher wissen. Der Photograph zeigt auf die Kamera, den Rahmen unter die Achsel geklemmt: Und dann ist Sonntag, weit und breit kein anderer Photograph, das Kind wird wohl rasch begraben werden müssen, bei der Hitze; er wischt sich mit dem Handrücken den Schweiß von der Stirn: Die wollen doch alle auch drauf, die schon dastehen, für achtzehn Cruzeiros sei es zu richten.

Das ist zuviel, fällt die Mutter ein, ob schade oder nicht, sie hätten nie mehr als zehn Cruzeiros bezahlt. »Wann denn schon«, fragt der Photograph, »wohl früher«, und fügt bei: »Aber ohne Hintergrund.« Er rollt die Leinwand zusammen; der Vater hilft ihm das Tuch glätten: Ob man nicht die andere Seite des Platzes als Hintergrund nehmen könne. »Die mit dem Hotel und dem Restaurant? Willst du im Rücken all die Reklame-Schilder? Das wäre es gewesen. Da ist Himmel drauf.«

Der Photograph legt das eingerollte Bündel auf den Boden und lehnt den Bilderrahmen daran. Dann greift er mit beiden Händen in die Luft: »Das Licht, mein Lieber, das Licht.« Seine Hände formen einen breiten Trichter, der zunehmend dünner wird; sie weisen dem eingesammelten Licht den Weg und richten den Strahl auf das tote Kind: »Technik, mein Freund. Siehst du, wie der Sarg an dieser Stelle saubere Schatten wirft?«

Wie die Frauen vor dem Sarg stehen, sagt die eine: »Ein Engel, ein wahrhaftiger Engel.« Da beginnt das älteste der Mädchen zu weinen, ohne den Kopf zu senken, die Arme hängen lassend, die Lider zusammengepreßt, unter denen es hervorläuft. »Nicht jetzt«, die kleine Schwester stupft sie mit dem Ellenbogen in den Bauch, so daß die andere zusammenzuckt. Die eine Frau reicht dem weinenden Mädchen ein Paar Plastiksandalen. »Von wem, Tante?«, will eines der Kleineren wissen. »Zieh sie an«, drängt die Frau, »für die Photographie. Trag Sorge dazu.«

Der Photograph krempelt die Ärmel hoch. Als er sich zufällig umschaut, entdeckt er den Fremden, der weiter zurücksteht. Er begrüßt ihn als möglichen Kunden und deutet mit einer schrägen Kopfbewegung auf die Gruppe: Es wird nicht lange dauern. Dann schaut er entschlossen über die Kamera hinweg: Die beiden kleineren Mädchen sollen sich auf den Randstein setzen. Neben den Sarg. Nicht so dicht. Noch etwas abrücken. Nicht auf den Sarg schauen. Hierher schauen.

»Hier kommt das Vögelchen heraus«, schaltet sich der Gaffer von vorher ein und pfeift. Ein dunkelhäutiger Junge, der sich herangeschlichen hatte, lacht; er erschrickt ob seinem Lachen und läuft davon, bleibt stehen und dreht sich langsam um, den Kopf gesenkt, er kreuzt die Arme über dem aufgedunsenen Bauch, von dem das Gummiband seiner Hose gerutscht ist.

Der Vater stellt sich hinter den Sarg und stößt dabei an einen seiner Söhne, so daß der Sarg sich auf die Seite neigt. Während der Vater verdutzt zum Sargkistchen schaut, redet der Junge auf ihn ein. Da pufft sich der Vater einen Weg durch die Gruppe und geht zum Laden an der Ecke. Als er wieder auftaucht, hält er eine Blechschachtel in den Händen. Hinter ihm der Ladenbesitzer, der mit einem Messer und einer Tabakrolle gestikuliert. Der Vater fordert den Jungen auf, den Stein beiseite zu schieben und den Sarg zu halten; er stellt die Schachtel auf den Boden. Der Mann und der Bub heben den Kopfteil des Sarges darauf, rücken ihn zurecht und prüfen, ob das Kistchen hält. »Vorsicht«, ruft der Ladenbesitzer, »meine Kekse.«

Der Vater kauert sich nieder und streicht die Papierstreifen glatt, die um das Sargkistchen genagelt sind, Fransen um Fransen kämmt er mit den Fingern und gibt dem Jungen ein Zeichen, das gleiche auf der Gegenseite und vorn am Sarg zu machen.

Wie der Photograph den Deckel von der Optik wegnimmt, ruft der Junge: »Eine Fliege. Eine Fliege auf Fatima!« Alle Köpfe drängen sich nach vorn. »Es ist gar nicht wahr«, mault eines der Mädchen, das neben dem Sarg sitzt. »Sie ist weg«, ruft der Junge und zeigt nach oben. Alle suchen in der Luft nach einer Fliege. Doch der Photograph: »Wenn ihr’s verwackelt wollt – bitte sehr. Ihr bezahlt pro Aufnahme.«

»Ruhe«, herrscht der Vater die Seinen an. Der eine Bub räuspert sich, dann räuspert sich auch der zweite und spuckt an den andern vorbei aufs Pflaster. Ein Mädchen rückt zur Seite: »Damit man dich auch sieht.« Aber sie wolle gar nicht drauf, wehrt die Tante ab. »Klar kommst du drauf«, bestimmt der Vater.

Die Frau fährt sich rasch durchs Haar und steckt es mit einer Nadel fest. Sie sagt zum Mädchen, das geweint hat: »Dein Dreckgesicht.« Das Mädchen wischt sich Kinn und Wangen an der Achsel ab. Die Mutter will dem Mann das Hemd zuknöpfen, aber der Mann stößt ihre Hand weg und schiebt seinen Hut in den Nacken.

Der Photograph stellt sich neben die Kamera. Er wirft einen Kontrollblick zum Himmel, der schwer behangen ist. Dann schraubt er den Deckel los, drückt den Auslöser und zählt langsam mit Pausen in den leeren Platz hinein: »Eins und zwei und drei.« Wie er den Deckel wieder draufschraubt, ruft er: »Fertig.«

Aber die Gruppe löst sich nicht auf. Selbst das bißchen Wind in den dünnen Kleidern der Mädchen und in den Papierfransen des Sarges hält still. Alle starren am Sarg vorbei. Kein Unterschied zwischen denen, die sich um das Sargkistchen gruppieren, und dem Kind, das unbeweglich darin liegt: auf dem Kopf ein weißer Kranz, die Hände auf der Brust gefaltet, ein Kleid, das bis zu den Füßen reicht. Stumm und reglos auch die, die leben.

Ich war von Fortaleza herübergekommen; es hätte gereicht, noch am selben Tag mit dem Rumpelbus zurückzukehren, aber ich blieb für eine Nacht, weiß der Teufel warum.

Ich war der einzige Fremde, der aus dem Bus kletterte. Und die, welche warteten, daß Fremde ankamen, sperrten die Mäuler auf, als ein Ausländer ausstieg; selbst den Trägern und Schleppern verschlug es für einen Moment die Stimme, ehe sie losbrüllten.

Um die Jahreszeit hatten sie keine Fremden erwartet, und wenn sie dennoch an der Busstation standen und an den Mauern klebten, dann einmal, weil auch die andern dort herumstanden. Zudem hielt man sich hier nie vergebens auf, noch immer war ein Bus angekommen, und wenn nicht, war ein Unglück geschehen und somit was Neues. Aber was war das schon für ein Fremder; er schwang kaum eine richtige Reisetasche in der Hand, dafür brauchte er weiß Gott keinen Träger. Da waren die Weiber noch ergiebiger mit ihren Einkaufskörben und Plastiksäcken; sie klammerten sich dran, als ob es Kinder oder Hühner wären, die davonlaufen könnten.

Der Fremde tat, als wisse er genau, was er vorhabe. Er steuerte drauflos, bog in eine Straße ein, die sich wie eine Hauptstraße ausnahm; er kam auch prompt auf den Platz vor der Kirche des heiligen Francisco; dort befand sich ein Hotel, ein einstöckiger Bau, der sich Grande-Hotel nannte.

Als der Fremde durch den Vorhang mit den farbigen Glasperlen eingetreten war, räusperte er sich und hustete. Er drückte sich durch einen schmalen Gang an einem Storch vorbei, in dessen Rücken eine Vase mit Strohblumen eingelassen war. Er stieß zu einem Raum vor, der ein paar Stufen tiefer lag; mit den Salzfäßchen und den Zahnstochern auf den Tischen wohl der Eßraum. In der einen Ecke war bis oben eine Grotte aufgebaut, in welcher eine Madonna erschien; die Steine mit Silberbronze bestrichen. Davor ein Fernsehapparat, züchtig in ein buntes Tuch eingepackt.

Die eine Seite des Raumes war abgetrennt, hinter einem Vorhang zwei Waschbecken und auf dem Sims ein Spiegel. Der Bursche, der hervorkam, rieb sich die Hände an den Hosen trocken. Er nickte, ehe der Fremde gefragt hatte, ob ein Zimmer frei sei; er langte nach einem Schlüsselbrett und ging voraus, ein paar gekachelte Stufen hinauf, welche die Brücke zu einer Balustrade bildeten. Als sie oben auf der Außentreppe waren, deutete der Bursche in eine Ecke unten im Innenhof, dort lägen die Duschen und die Toiletten; aber das hätte der andere auch gemerkt, unter keiner andern Tür sickerte es sonst hervor.

Der Bursche hatte unterwegs nach Laken gelangt und schmiß sie auf das Bett. Er machte Zeichen, daß später jemand komme, um das Ganze herzurichten. Dann probierte er an der Tür den Schlüssel und zeigte, wie man einen Fuß dagegenstemmt, um sie zu schließen. Aber er ließ die Türe offen, klemmte einen Keil darunter und empfahl den Luftzug.

In dem fensterlosen Zimmer stand neben dem Bettgestell mit einer zerschlissenen Matratze noch ein Stuhl. In einer Ecke ein Eisenständer mit kunstvoll verkrümmten Ornamenten: darin auf drei Etagen eine Waschschüssel, ein Krug und ein Nachttopf. So etwas hatte der Fremde schon lange nicht mehr gesehen; er klopfte an den Nachttopf, um zu hören, wie es tönt. Email, leicht lädiert.

Dafür war quer durchs Zimmer eine Hängematte gespannt. Er legte sich hinein, um sie auszuprobieren, und schaukelte sich in einen leichten Schlaf. Unten krähte ein Hahn, ganz für sich allein, und was weiter entfernt jammerte, mußte ein Esel sein. Bis eine Glocke bimmelte, mit hartnäckiger Frömmigkeit. Die schienen drüben in der Kirche auf ihn zu warten.

Er öffnete die Augen. Die Trennwände reichten nicht bis zur Decke; sie waren getüncht, zwei dicke Nägel, um Kleider daran zu hängen. Oben sah man in den nackten Gitterrost, auf dem die Ziegel geschichtet waren; von dort baumelte an einer elektrischen Schnur eine Birne. Da kletterte er aus der Hängematte; er war schließlich gekommen, um den Saal der Wunder aufzusuchen.

Er suchte den Saal der Wunder zunächst in der Kirche. Dort stand nur der heilige Francisco, der seine Wundmale dem Himmel zeigte. Ein Bettler wollte dem Fremden für einen Cruzeiro die Hand küssen. Ein Pfeil wies nach außen. Der Fremde überquerte den Zwischenhof und kam zu einem Nebengebäude, das so gebaut war, daß man es jederzeit erweitern konnte. Die Rolläden waren hochgezogen.

Hinter dem Verkaufstisch der Sakristan, der auf seinem Stuhl von Zeit zu Zeit schnaubte, in einem anscheinend nicht so gottergebenen Traum. Die Heiligenstatuen auf den Tischen wiesen dem Schläfer ihre Rücken aus Gips. Nichts war zu hören außer dem Flattern der farbigen Bänder, die an den Stäben des Ventilators festgebunden waren.

Den Besucher interessierte zunächst ein Fußball und ein Fußballer-Leibchen; er fragte sich, warum die nicht den Pokal aufstellten. Dann ging er langsam und aufmerksam die Photographien durch. Er hob kurz eines der mannshohen Kreuze, die an einer Wand lehnten; das Gewicht war recht beachtlich, wenn man so ein Ding durch die Gegend schleppte, und das erst noch auf den Knien und bei der Temperatur.

Als er auf einem Sims ein Fläschchen entdeckte, entzifferte er mühsam, daß einer die Steine zeigte, welche man ihm aus dem Magen operiert hatte. Aber was in dem Glas daneben lag, daraus wurde er nicht klug. Das sah aus wie ein Gehirn in Spiritus, aber er nahm nicht an, daß einer sein Gehirn dagelassen hatte, obwohl er sich vorstellen konnte, daß man sich geheilt fühlt, wenn man sein Hirn losgeworden ist.

Als er hinaus wollte, deutete der Sakristan auf sein Angebot. Der Fremde trat an den Verkaufstisch und hob die Brauen vor den Rosenkränzen und Amuletten. Er langte nach einer Broschüre; darin war die Geschichte des heiligen Francisco als Photo-Roman erzählt, und daneben ein Heftchen, darin wurde die gleiche Geschichte in Comic strips geboten.

So stand der Fremde recht bald wieder draußen und begutachtete die Fassade der Kirche, die sich eine Basilika der Tropen nannte: ob die Lämpchen über dem Umfassungsgitter am Abend angezündet würden? Als er die Lautsprecher an den Bogenlampen sah, nickte er: Die scheinen keinen Aufwand zu scheuen; das kann schön laut werden, hoffentlich nicht in der Nacht.

Er beschloß um die Kirche herumzugehen. Auf der Rückseite stieg er eine Freitreppe hinunter zu einem Unterbau, vor dem Körbe standen, frisch im Geruch und frisch in der Farbe. Er schaute in die Kellerräume, darin hockten ein paar auf dem Boden und flochten. Als er an die Tür stieß, hob der älteste der Flechtenden den Kopf und sah in Richtung des Geräusches, aber an dem Fremden vorbei. Im Untergeschoß vom Saal der Wunder flochten ein paar Blinde Körbe.

Nun vertrat er die Füße und fragte sich, was denn das für ein Bau sei, mitten auf dem Platz hinter dem Saal der Wunder. Es war eine öffentliche Bedürfnisanstalt. In großen Lettern war der Name des Mäzens und das Datum der Einweihung darauf gemalt. Er suchte gleich den Eingang für »Männer« und war zufrieden, etwas Nützliches angetroffen zu haben.

Als er zur kleinen Umfassungsmauer bummelte, stellte er fest, daß dahinter so etwas wie ein Bach floß. Da fiel ihm auf, wie an einer Stelle weiter unten in beiden Richtungen querdurch Leute wateten. Dort wollte er hin; er schlenderte ein paar Hausfronten entlang und staunte, wie viele Häuser es gab, die sich Hotels nannten, Pilgerunterkünfte. Er kam zu einer Steilstraße, die direkt ins Wasser führte; eine Brücke schien nie geplant gewesen zu sein; die ließen von Anfang an weg, was doch einmal einstürzen würde. Auf der Gegenseite die Fortsetzung der Straße, steiler und nicht so breit angelegt.

Der Fremde sah zu, wie einige die Hosen hochkrempelten, bevor sie von der Straße ins Wasser gingen; andere machten sich diese Mühe schon gar nicht und schritten unbekümmert drauflos, geradeaus, als ob der Fluß keine Löcher hätte. Andere wiederum streiften die Schuhe ab und ließen sie über die Schulter baumeln; die meisten waren barfuß. Mädchen schürzten ihre Röcke, und eine, die hob ihren nicht nur wegen des Wassers.

Wenn schon so viele auf die andere Seite gingen, mußte dort vielleicht etwas los sein. Der Fremde entdeckte flußabwärts eine Brücke, etwas abgerückt vom Zentrum. Von der Brücke öffnete sich der Blick: in eine Serra hinein, wo keine Wege hinzuführen schienen, wellige Hügel ohne eine markante Form. Bestimmend nur die Basilika; auf einer Anhöhe dahinter, schlanker und spitzer, eine andere Kirche, mehr Fingerzeig als Bau. Davor eine helle Umfassungsmauer, über ihr, gedrängt, Türmchen mit Kreuzen, das mußte der Friedhof sein.

Auf der anderen Seite des Flusses hockte er sich auf einen Betonklotz, nachdem er drei Straßen abgelaufen hatte. Von seinem Sitz aus beobachtete er, ob die Buben, die unten fischten, etwas fingen; einer versuchte es mit bloßen Händen. Dann verfolgte er, wie ein Esel einen Karren durch den Fluß zog, doch es fiel nichts herunter.

Er beschloß zurückzukehren, aber diesmal nicht die Straße zu benutzen; bald verließ er das Ufer, weil er nicht so steil herumklettern mochte. Diesmal ging er auf der andern Seite der Brücke und sah flußabwärts, wie ein paar Frauen wuschen und die gerollte Wäsche auf Steine schlugen. Im schmutzigtrüben Wasser trieb ein toter Hund, und ein Bursche versuchte vom Ufer aus mit einer Stange, den Kadaver heranzuholen.

Vor der Brücke ein Platz und bereits die Straße, die an einer Fabrik vorbei aus dem Ort führte. Also ging er wieder zurück. Er las die Aufschriften auf den Gebäuden: da gab es eine Cooperativa, und was die alles an Apotheken besaßen. Dann stand er unversehens wieder bei der Busstation. Er sah nach, wann am andern Morgen ein Bus fuhr, möglichst früh, aber auch wieder nicht so früh, und er löste gleich den Fahrschein.

Da wollte er nun endlich einmal einen heben. Wozu gab es diesen großen »posto« daneben. In drei Hausmauern Öffnungen, die zugleich Türe und Fenster waren, so daß man durchs Lokal spazierte, wenn man den Weg um zwei Ecken abkürzen wollte.

Er ging die Flaschen an der Thekenwand durch. Ihm fiel eine Etikette auf, die er noch nie gesehen hatte; der Zuckerrohrschnaps war wie gehabt, und der Boy brachte sogar noch Zitrone. Als er die Titel des Wurlitzer absuchte, lümmelten sich bereits ein paar im Kreis darum, und ein Kleiner hing schon über dem Apparat. Einer mit einer Mütze, die ein Mineralwasser empfahl, zeigte auf eine Nummer. Die Platte war gar nicht schlecht mit ihrem Lied vom »gleichen Platz vor einem Jahr auf der gleichen Bank«.

Als er wieder in die Straße einbog, die er schon kannte, bemerkte er Schweine, die im Längsgraben wühlten. Er stampfte mit den Füßen auf den Boden, um die Viecher zu erschrecken; er gab einen Laut von sich, von dem er annehmen konnte, daß die Sau und ihre Jungen ihn verstanden. Aber die grunzten unbekümmert weiter. Da kam ein Alter mit einem mannshohen Stecken; der schlug auf die Tiere ein, von ihm ließen sie sich vertreiben; als er gewonnen hatte, kauerte er sich nieder, breitete einen Sack aus und begann im Abfallhaufen zu suchen.

Bevor der Fremde auf den Platz vor der Kirche zurückkam, bemerkte er einen Laden, der einzige, der geöffnet war. Zwischen Türmen von Plastikbecken, die nach oben kleiner wurden, und unter einem Himmel von Besen, Pfannen, Kesseln und Waschbrettern ein Mann auf einem Hocker; einen Transistor am Ohr, hörte er einer Fußballübertragung zu. Der Platz selber schien noch leerer als zuvor. Der Fremde dachte einen Moment daran, ins Hotel zurückzukehren. Aber dann sah er auf der Gegenseite eine Reihe von Bänken, vielleicht mochte dahinter was los sein. Kaum war er zwei drei Häuserblöcke weiter, stieß er auf einen Platz mit Rabatten, mittendrin eine Büste. Er versuchte herauszukriegen, wer das war, aber es war kein Name und keine Jahreszahl zu lesen. Der Männerkopf sah mit seinem gedrechselten Schnurrbart verantwortungsvoll in die Bäume, die bis zum Boden hingen; in den Augen war etwas von jener Bestimmtheit, die vermuten ließ, daß der Mann es einmal mit der Jugend und dem Vaterland zu tun gehabt hatte.

Als er noch weiter ging, kam er schon wieder auf einen Platz; die schienen hier eine Vorliebe für kleine Plätze zu haben. Diesmal stand der heilige Francisco im Grünen und streichelte ein Bronze-Schaf im Arm, und an seine Füße schmiegte sich ein patinierter Hahn. Dahinter las er auf einer Tafel »ZOO«, und er sagte sich, warum nicht.

Für einen Zoo sah das Gebäude recht großspurig aus. Aber es war ein Kloster. Eine Tafel gab an, daß sich die Tiere hinter dem Kloster befänden. Er ging durch den Kreuzgang; aus einem der Räume drang der Chor, da wurde geübt. Er überquerte den Hof, wo der Wagenpark des Klosters untergebracht war, und stand vor den Gehegen.

Schildkröten krochen herum, und ein paar Enten benahmen sich, als könnten sie nichts als schnattern. In einem Käfig eine Schlange, dick und feist zusammengerollt, es hätten zwei oder drei sein können. Er überlegte, wie das Tier im nächsten Käfig wohl auf deutsch heißt, mit seiner spitzen Schnauze und dem buschigen Schwanz; es schnaubte zum Nachbarkäfig. Ein Pfau schlug sein Rad, aber jemand mußte ihm Federn ausgerissen haben oder vielleicht hatte er es selber getan. Die Gitter-Käfige standen auf Sockeln. Ein Wildschwein hatte sich unter den Affenkäfig in den Schatten gestellt, einer der Seidenaffen langte nach unten durch und kraulte dem Wildschwein die Borsten.

Das hätten wir auch, dachte er sich, und las auf einem Gebäude daneben »Museum«. An der Tür ein riesiges Vorhängeschloß. Er versuchte, durch den Spalt eines Fensterladens zu spähen. Vor dem Museum kauerte ein Eisverkäufer, der an den Speichen seines Wägelchens herumfingerte.

Auf dem Rückweg blieb er vor einer Mauer stehen, an welcher das verschmierte Plakat eines Zirkus klebte. Da wurde eine Sensation versprochen. Als er gegen den Platz vor der Basilika kam, baute ein Photograph seine Kamera auf.

Aus einer Nebenstraße näherten sich ein paar Mädchen, so zwischen acht und zwölf Jahren, die trugen eine Art Kistchen; hinter ihnen ging ein größeres Mädchen, das mit dem Handrücken übers Gesicht wischte, in einigem Abstand folgten zwei Knaben.

Als sich die Gruppe näherte, schlenderte der Fremde an sie heran. Er stellte fest, daß das Kistchen mit Kreppapier geschmückt war und daß es keinen Deckel hatte, und ich, der Fremde, sah: das Kistchen war ein Sarg, und darin lagst du, Fatima.

Als die Aufnahme gemacht war, hockte sich die älteste Schwester auf den Randstein; sie zog die Plastiksandalen aus, streifte sie an ihrem Kleid ab und hielt sie der Tante hin.

Der Vater forderte die Mädchen auf, die Keksschachtel zurückzubringen. Zwei hoben den Sarg und stellten ihn neben die älteste Schwester. Diese legte einen Arm über das Kistchen; mit der freien Hand rieb sie zwischen den Zehen und kratzte am Schorf ihrer Ferse.

Nachdem der Photograph »fertig« gerufen hatte, war der eine Bruder losgelaufen. Doch er durfte das Papier nicht in die Hand nehmen, das der Photograph aus der Kamera zog; der Junge war enttäuscht: auf dem Papier war alles schwarz, aber Fatima war doch weiß, ganz weiß sei ihr Kleid.

Man müsse nochmals eine Aufnahme machen, erklärte der Photograph. Da mischte sich der Vater ein: es sei nur eine vereinbart. Daran könne man sehen, wieviel Arbeit das bedeute für ein paar Cruzeiros, nur schon das Material: das Papier müsse ein zweites Mal in den Apparat, es werde dort nochmals photographiert und entwickelt, dann werde alles Schwarze weiß und alles Weiße schwarz; wenn Fatima begraben sei, werde das Bild fertig sein und sicher auch trocken.

Die beiden Mädchen kamen aus dem Laden, jedes hielt ein Stück Lompenzucker in der Hand; die eine wollte ihr Stück für ein paar Lutscher der älteren Schwester hinhalten; diese mochte nicht, sie zog die Knie an, verschränkte die Arme und legte ihren Kopf darauf.

Hinter den beiden Mädchen war die Frau des Ladenbesitzers erschienen, sie redete auf die Mutter und auf die Tante ein; alle schauten kurz in den Himmel. Dann beugte sich die Frau aus dem Laden über Fatima und nickte; die Zweitjüngste von Senhor Afonso bewege sich seit zwei Tagen nicht mehr, dort fange es genau gleich an.

Quer über den Platz ging der Vater vom Photographen weg; im Gehen winkte er den Töchtern und den Frauen. Vier Mädchen griffen in die Schnur, welche längst um den Sarg eingenagelt war, sie hoben die tote Fatima hoch. Da rief der Vater den Buben, der noch beim Photographen stand, mit einer ungeduldigen Geste zu sich.

Der Trauerzug setzte sich in Bewegung; der Fremde wartete einen Augenblick, dann folgte auch er.