8,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: EDITION digital

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

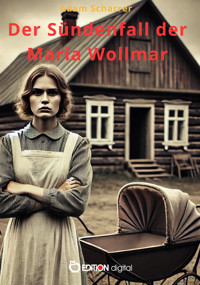

Ein Dorf im Umbruch. Eine junge Frau, ein Hirte – und der Mut, nicht zu schweigen. In dem Roman entfaltet Adam Scharrer ein kraftvolles Panorama des dörflichen Lebens im ausgehenden 19. Jahrhundert – rau, archaisch und durchdrungen von sozialen Spannungen. Im Mittelpunkt stehen zwei außergewöhnliche Figuren: Eva Illenschauer, Tochter eines verachteten Schinders, klug, unbeugsam, ausgegrenzt. Und Franz Leikant, ein ehemaliger Soldat, der als Hirt für seine Familie, für Gerechtigkeit und für seine Würde kämpft. Zwischen Stall und Gerichtssaal, zwischen Skandal, Liebe und sozialem Aufbegehren geraten sie in ein Netz aus Vorurteilen, Intrigen und Machtmissbrauch. Doch sie lassen sich nicht brechen – weder von patriarchaler Gewalt noch vom Schweigen einer ganzen Gemeinde. Adam Scharrer erzählt in eindrucksvollen Bildern von sozialer Ausgrenzung, stillem Widerstand und der Sehnsucht nach einem besseren Leben. Ein literarisches Zeitzeugnis voller Relevanz – und ein leidenschaftlicher Appell für Menschlichkeit, Wahrheit und den Mut, den eigenen Weg zu gehen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 441

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Impressum

Adam Scharrer

Der Hirt von Rauhweiler

ISBN 978-3-68912-457-1 (E–Book)

Der Roman erschien erstmals 1942 im Verlag Das Internationale Buch, Moskau. Als Grundlage des E-Books diente die 2. Auflage, die 1969 im Aufbau-Verlag Berlin und Weimar erschienen ist.

Das Titelbild wurde mit der KI erstellt.

© 2025 EDITION digital®

Pekrul & Sohn GbR

Godern

Alte Dorfstraße 2 b

19065 Pinnow

Tel.: 03860 505788

E-Mail: [email protected]

Internet: http://www.edition-digital.de

ERSTER TEIL

Erstes Kapitel

I

Johann Illenschauer, von den Leuten kurzweg „der Schinder“ genannt, war der Besitzer der Abdeckerei im Dorf Rauhweiler. Den Schindern haftete Achtung und übler Ruf in gleicher Weise an; Achtung, weil mit diesem Beruf ein recht einträgliches Geschäft verbunden war, und der üble Ruf, weil der Schinder gerade dann am meisten verdiente, wenn Viehseuchen die Dörfer heimsuchten. Die Leute rechneten nicht nach, wie viel widerliche Arbeit mit der Auswertung eines Tierkadavers verbunden ist, auch nicht Lohn und Kost für den Schindersknecht und das Futter für die Pferde. Sie rechneten das neue Haus, das Illenschauer sich hatte bauen lassen, und sie waren der Meinung, dass zum Abholen der Kadaver ein Pferd genüge; Johann Illenschauer jedoch hatte deren zwei, und außer dem Schinderwagen besaß er noch einen Landauer mit lackiertem Lederverdeck.

Das mag auch der Grund gewesen sein, dass die Mehrheit des Gemeinderates dem Besitzer der Abdeckerei das Heimatrecht bisher verweigert hatte und sich darauf versteifte, Illenschauer sei noch nicht die vorgeschriebene Zeit von zehn Jahren ortsansässig.

Die Illenschauers hatten sich im Jahre 1878 in Rauhweiler angekauft. Sie waren aus dem Hessischen herübergekommen, und in Rauhweiler wurden sie sechs Jahre später immer noch wie Fremde behandelt.

Auch Eva, ihr einziges Kind, bekam das recht deutlich zu spüren. Die Kinder der reichen Bauern achteten Eva schon in der Schule – die sie allerdings nicht mehr lange zu besuchen brauchte – nicht als eine ihresgleichen, und unter den Kindern der armen Leute waren solche, die sich an dem Mädchen für ihre Armut rächten. Sie verspotteten Eva wegen ihres brandroten Haares, schielten neidisch auf die Wurst, die sie während der Frühstückspause aß, und fragten höhnisch: „Das ist doch Fleisch von verrecktem Vieh?“ Oder sie sagten: „Eva, du stinkst heut wieder so arg, ihr habt wohl wieder gemetzelt?“ Gegen diesen Hohn halfen keine Tränen, keine Klagen, und so wurde Eva hochmütig und verschlossen – doch umso zugänglicher, wenn sie glaubte, dass ein Mensch es gut mit ihr meinte.

Dieser Mensch war ein junger Ingenieur und damit beschäftigt, die Sprengarbeiten bei den Schieferbrüchen zu leiten. Sechsundzwanzig Jahre war dieser Ingenieur alt, Eva fünfzehn. Und als sie schwanger war, stellte sich heraus, dass der Ingenieur verheiratet war. Das war für Eva doppelt verhängnisvoll, denn nun kam zu dem Makel einer Schinderstochter noch der eines liederlichen Lebenswandels. Noch schlimmer aber war, dass der Ingenieur die Vaterschaft bestritt und dass vor Gericht einer seiner Zeugen beschwor, die Eva mit dem Schindersknecht, einem gewissen Salzberger, im Wald gesehen zu haben. Das Gericht stellte fest, dass der Ingenieur schuldlos und ganz zu Unrecht verdächtigt worden sei, und Salzberger, ein gebürtiger Österreicher, wurde unter Berufung auf das Sozialistengesetz des Landes verwiesen. Ein anderer Zeuge, der Maurer Springer – er wollte gegen den Ingenieur aussagen –, wurde nicht zum Eid zugelassen, weil er wegen Majestätsbeleidigung vorbestraft und als aufrührerisches Element verrufen war.

Evas Kind bekam trotz der Gerichtsentscheidung weder die brandroten Haare der Mutter noch die aschdunklen, struppigen des vom Gericht verdächtigten Salzberger, sondern ausgerechnet die blonden Kraushaare des Ingenieurs. Darüber wurde im Dorf viel geredet, aber immer klang stark durch: In dem Alter und solche Geschichten machen, da kann so ein Mann wahrhaftig nicht wissen, ob ihm so eine nicht eine Falle gestellt hat. Oder: Hochmut kommt halt vor dem Fall! Oder: Wer sich selber dem Teufel ausliefert, kann nicht verlangen, dass Gott sein Haus segnet. Das war eine Anspielung auf die Mutter Illenschauers, eine alte, krumme Frau mit zerfurchtem, zitterigem Gesicht und einem Kropf. Sie war bei dem abergläubischen Volk als Hexe verschrien, und wenn im Dorf eine Viehseuche grassierte, ging das Gerücht: Die Illenschauer-Hex geht um! Es nützte dem Illenschauer gar nichts, dass er, allen Leuten zum Trotz, seinen kleinen Enkel neben sich sitzen hatte, wenn er durchs Dorf fuhr. Er blieb ein geächteter Mann, er konnte nur seinem Vorsatz leben, den Enkel zu seinem Rächer zu erziehen. Aber es schien, als sei das Kind der Bosheit der feindlichen Umwelt nicht gewachsen. Es kränkelte und starb, kaum sieben Jahre alt.

II

Unterdessen wuchsen den Rotlaufs, den nächsten Nachbarn nach dem Dorf zu, die Schulden über den Kopf. Der alte Rotlauf war schon ein recht hinfälliger Mann mit einem Bruchschaden, so dass er kaum eine Mistgabel heben konnte; nun hatte er noch die Schwindsucht dazubekommen. Dass die Rotlaufs sich noch halten konnten, hatten sie eigentlich nur dem krüppligen Max Seifert, einem angenommenen Pflegekind, zu verdanken. Die Eltern des Max waren gestorben, und durch die Vermittlung des Pfarrers war Max zu den Rotlaufs in Kost gekommen. Er hatte ein von Geburt an bös verwachsenes Bein und konnte nur mit Krücken gehen, dies jedoch mit bemerkenswerter Behändigkeit. Sein tägliches Brot musste Max sich trotz seines Körperschadens schwer verdienen, und er verdiente es auch, und so blieb das Kostgeld, das die Rotlauf-Bäuerin für Max anrechnete, ein regelmäßiger Reinverdienst; über das Kostgeld hinaus wusste die Rotlauf manches Zwanzigmarkstück von dem Mündelgeld für Max locker zu machen: für Kleidung oder besondere ärztliche Behandlung. Auf zweitausend Mark hatten die Mündelgelder sich belaufen, als Max zu den Rotlaufs kam. Damals war er sieben Jahre alt. Jetzt, acht Jahre später, war von diesem Geld wohl nur noch der vierte Teil vorhanden, und von diesem Teil zehrte die Rotlauf noch.

Jetzt trug sie sich mit dem Plan, ihren jüngsten Sohn, den David, mit der Eva zu verheiraten.

Ein Annäherungsgrund war ja ihrer Meinung nach vorhanden. Wenn alle, die vom Glück begünstigt wurden, zusammenhielten, warumsollten es die nicht tun, die vom Unglück verfolgt wurden? Mit der Hochzeit musste man natürlich noch warten, aber länger als bis zum Herbst, rechnete die Rotlauf, würde der Alte nicht leben. Max hatte bereits ein Jahr Lehrzeit bei dem Schuster in Rauhweiler hinter sich; da dieser jedoch verstorben war, hatte die Rotlauf für Max eine neue Lehrstelle bei dem Schuster in Hohenfelsbach ausfindig gemacht.

David war ein bärenstarker Mensch und hatte bereits seine Militärdienstzeit hinter sich. Er brüstete sich gern mit seinem Soldatentum, war aber nach der Meinung der Mutter nicht der Mensch, der Glück ins Haus zu holen verstand; also musste die Rotlauf selbst sich beizeiten umtun, und sie machte sich nun auf den Weg, dieses Glück beim Schopf zu packen.

Die Abdeckerei lag an der Hasentränke, einem spitzen Waldeinschnitt rechts der Straße nach Küchental. Illenschauer betrieb neben seiner Abdeckerei auch eine Gerberei und verstand sich auf diesen Beruf ebenfalls recht gut. Außerdem hatte er eine weithin bekannte Bienenzucht.

Die Rotlauf redete sich bei ihrem ersten unverhofften Besuch bei den Illenschauers darauf heraus, dass auch ihr Mann sich mit der Bienenzucht befassen wolle. Leider wisse er wohl gar nicht, wie hoffnungslos es um ihn stünde, berichtete sie dann weiter. Nach Meinung des Doktors würde er kaum mehr einen Mondwechsel überleben, aber gerade darum hätte sie nachgegeben, seine letzte Bitte um einen Bienenschwarm bei Illenschauer vorzubringen. Ohne weiteren Übergang, wie ein Mensch, der unter den Schlägen des Schicksals schon merkbar aus dem Gleichgewicht gekommen ist, fügte sie dann hinzu: „Und meinen Max muss ich nun nach Hohenfelsbach in die Lehre bringen, wo ich doch mehr an dem Jungen hänge als an den eigenen Kindern.“

Illenschauer stand ganz hilflos da, nickte und sagte höflichkeitshalber: „Jaja, es hat halt jeder sein Kreuz zu tragen.“ Dann aber klärte er die Rotlauf auf, dass die Absonderung eines Bienenschwarms in dieser Jahreszeit leider nicht möglich sei. Die Rotlauf sagte dazu: „Ich hab mir das ja auch gedacht und werd es ihm ausrichten, doch dass Ihr guten Willens seid, das wird er Euch hoch anrechnen. Er spricht so oft von Euch.“ Illenschauer erwiderte noch: „Sagen Sie ihm, ich hätt ihm gern den Gefallen getan, aber jetzt geht es nicht – und ich wünsche ihm gute Besserung!“

Das war nun eigentlich eine deutliche Verabschiedung, aber die Rotlauf wollte sich noch nicht verabschieden. Sie redete salbungsvoll von dem herrlichen Gottesfrieden, dem wunderbaren Obstgarten und von der Sauberkeit im Haus und um das ganze Gehöft Illenschauers herum. Sie störte sich gar nicht daran, dass Eva und ihre Mutter, die sich im Garten zu schaffen machten, verwundert dreinschauten. Man lud die Rotlauf nicht ins Haus ein, aber auf so viel Entgegenkommen hatte sie beim ersten Anlauf auch nicht gerechnet. Sie redete mehr, als die Illenschauers wissen wollten, aber doch so, dass sie hinhorchten. Von dem schweren Schicksal, das Gott gerade den Besten seiner Kinder auferlege, sprach sie und von der Ungerechtigkeit und Erbärmlichkeit der Menschen in dieser Welt. Dann faltete sie die Hände über ihrem dürren Leib wie zum Gebet und sagte: „Ich weiß selber nicht, was mich immer zu euch hingezogen hat, aber gezogen hat es mich immer, nur wollt ich mich nicht falsch verstanden wissen und abweisen lassen, und nur das hat mich immer zurückgehalten.“ Darauf antwortete Illenschauer verlegen: „Wir haben noch keinen rechtschaffenen Menschen abgewiesen.“ Und die Rotlauf sagte prompt: „Wenn ich das weiß, dann kann es schon sein, dass ich manchmal eine Stunde bei euch einkehre.“ Die Illenschauers schwiegen betreten.

Die Rotlauf ließ nicht lange auf sich warten – sie kam bald wieder. Sie redete von ihrer Sehnsucht nach Ruhe und Frieden in ihren alten Tagen und wusste es einzurichten, dass sie mit Eva allein sprechen und dieser sagen konnte, dass David sie grüßen lasse, dass er es als sein größtes Glück ansehen würde, wenn er selbst Eva einmal einen Gruß überbringen dürfe.

Eva erwiderte nichts. Sie glaubte weder an so viel Heiligkeit noch an so viel Scheinheiligkeit. Sie war nun dreiundzwanzig Jahre alt und wusste von David, dass er ein Prahlhans und ein Waschlappen war. Aber den Rotlaufhof in die Hand zu bekommen, das war eine andere Sache. Die Heirat mit einem Einheimischen war der sicherste Weg zur Erlangung des Heimatrechtes, und in einem solchen Fall konnte dieses auch ihren Eltern nicht mehr verweigert werden. Dem Rotlaufhof war außerdem auch das Gemeindebürgerrecht zugeschrieben, man konnte also auch in Gemeindeangelegenheiten mitreden und durch diese Heirat erreichen, dass auch dem Illenschauerhof das Gemeindebürgerrecht zuerkannt wurde. Eva war zu einem urwüchsigen, kräftigen Weib herangewachsen. Wenn es sein musste, lederte sie in einer Stunde einen Gaul ab. Einen Zweizentnersack nahm sie von der Erde auf die Schulter, und sie war dafür bekannt, dass sie bei dem wildesten Wetter allein auf die Jagd ging. Sie war langsam, aber gründlich im Überlegen und gab der Rotlauf weder eine zusagende noch eine abweisende Antwort. „Mir kommt das ein bissel unverhofft“, sagte sie, „aber vielleicht passt es mal, dass ich mich mit dem David treffe. Es ist doch so allerhand zu überlegen dabei …“

III

Die Rotlauf war mit dieser Antwort zufrieden, sie hätte ihrer Meinung nach nicht günstiger ausfallen können. In einen Haushalt hineinzuheiraten, in dem ein sterbenskranker und ein krüppliger Mensch herumhocken, wäre auch von der Eva ein bisschen viel verlangt. Es war nun Spätsommer. Der Doktor hatte dem alten Rotlauf noch drei bis vier Monate gegeben, und die Eva würde es sicher mit der Heirat nicht gar so eilig haben – umso besser, wenn es anders sein sollte.

Jetzt galt es vor allen Dingen, dem David genau nachzuweisen, dass die Heirat mit der Eva die einzige Möglichkeit war, den Rotlaufhof vor der Versteigerung zu retten. Das war gar nicht so leicht, denn dieser grobschlächtige David war gegen die Redereien im Dorf überempfindlich und von einem ganz verkehrten Stolz besessen. Heiraten, ja, das wollte er wohl, und eine Hochzeit feiern, von der man weit im Umkreis sprechen würde, das wollte er erst recht. Und Geld ins Haus heiraten wollte er natürlich obendrein, und womöglich sollte es eine ausnehmend schöne Jungfrau sein, die dieses Geld mitbrächte. Obwohl er sich als Heiratskandidat recht hoch einschätzte, wusste er sehr wohl, dass hübsche Mädchen mit so viel Geld in der Regel dort hineinheirateten, wo schon genug Geld war. Er hätte sich daher wohl mit einer Frau mit einem Schönheits- oder Tugendfehler abgefunden, wenn sie nur im ganzen gerade gewachsen war, zur Hochzeit mit Recht den Jungfernkranz tragen durfte und ein paar hundert Taler mitbrachte. Aber die Eva? „Die heirate ich nicht!“, protestierte er und war ganz wild. „Hat schon einen Bankert gehabt von einem Schindersknecht; dass sie sich auch mit dem Ingenieur eingelassen hatte, das hat sie vor Gericht selber zugegeben – und wer weiß, mit wem sie sich noch rumgetrieben hat! Und dabei hat sie Manieren wie ein Mannsbild. Hahahaha! Eine Sitzengebliebene – in langen Schaftstiefeln und mit dem Jagdgewehr und einem brandroten Haarschopf, närrisch müsst ich sein, einfach gradaus närrisch; und ich sage dir, auf die Art verkaufst du mich nicht. Auf und davon geh ich, wenn du zu irgendeinem Menschen auch nur ein Sterbenswort davon sagst!“

Die Rotlauf war wohl auf starken Widerspruch gefasst gewesen, aber auf ein so wildes Aufbegehren nicht. Sie hätte dies in einem anderen Falle auch wahrhaftig nicht geduldet. Es war noch nicht allzu lange her, da hatte sie den erwachsenen Sohn mit einem ledernen Peitschenstiel verdroschen, weil er nicht geschwiegen hatte, als sie es von ihm verlangte. Aber diesmal sagte sie nur: „Dann wirst du mit dem Bettelstecken auf die Brautsuche gehen müssen. Vielleicht findest du damit eine Bessere, du saudummer Maulaufreißer du!“

Aber weiter sagte sie vorerst nichts, und dafür hatte sie ihre guten Gründe. Der David war nämlich, wie die Alte gut wusste, in die Scheibel-Lene verschossen, die jüngste Tochter des Hirten. Auch der Hirtenhof lag neben dem Rotlaufhof. Die Lene war einundzwanzig Jahre alt und für einen Burschen so beschaffen, dass der Wutausbruch Davids vollkommen begreiflich war. Die Hirtentochter diente beim Bürgermeister Wiedehopp als erste Magd, brachte es aber neben dieser Arbeit fertig, auch bei den Eltern nach dem Rechten zu sehen; denn die Mutter war krank, und der alte Scheibel war von morgens bis abends mit der Herde auf dem Anger.

Der Alte und seine Tochter mussten alles aufbieten, um den Haushalt so lange über Wasser zu halten, bis der Andres, des Hirten Sohn, vom Militär zurückkam und die Stelle des Vaters einnehmen konnte. Lene konnte nur mithelfen, wenn sie am Abend bei Wiedehopp fertig war; aber sie beschickte in einer Stunde mehr als manch andere Frau in zwei, und da die Wiedehopps mit ihr gut zufrieden waren, fiel manchmal ein Topf Suppe für die Eltern ab. Dabei sah Lene immer adrett aus und hatte noch Sinn für ein gesundes, übermütiges Lachen. Man konnte nicht sagen, dass sie eitel war, aber die widerspenstigen braunen Haare ringelten sich ganz von selbst über die Stirn; hätte man Lene darauf aufmerksam gemacht, dass man die Zähne täglich putzen müsse, so hätte sie es sicher recht schwer begriffen, denn ihre Zähne waren von Natur aus kräftig und gleichmäßig und so sauber, als hätte sie die Zahnbürste eben aus der Hand gelegt.

Das alles schätzte die Rotlauf schon richtig ein, aber Lene hatte außer ihrer Schönheit und ihren flinken Händen nur ein paar hundert Mark Spargeld; allenfalls konnte der Alte eine Kuh oder ein Rind als Hochzeitsgeschenk beisteuern. Für den Rotlaufhof war das, gemessen an dem, was die Illenschauer-Eva zu bieten hatte, herzlich wenig.

Die Rotlauf war jedoch entschlossen, die Verbindung zur Scheibel-Lene nicht früher abzubrechen, ehe nicht eine feste Brücke zu den Illenschauers führte. Die Brücke zu den Illenschauers wiederum schien ihr nur möglich nach dem Ableben ihres Mannes, und obgleich dieser bereits vom Tod gekennzeichnet war, kalkulierte sie ein, dass es manchmal recht lange dauerte, bis so ein Mensch seinen letzten Atemzug tat. Man musste also vorerst beide Möglichkeiten im Auge behalten. Zum Glück schien auch die Lene es nicht so eilig zu haben, unter die Haube zu kommen. Sie wollte bis zur Rückkehr ihres Bruders Andres warten – so sagte wenigstens David. Aber die Rotlauf glaubte mehr zu wissen. Es war David bisher noch nicht gelungen, die Lene als zukünftige Frau vor den Leuten festzulegen. Das Mädchen schien entschlossen zu sein, sich alles recht reiflich zu überlegen, bevor sie den Schritt tat, und in diesem Falle war die Rotlauf mit der Verzögerung ganz und gar einverstanden. Nur diesen Dummkopf von David musste sie gut an der Kandare halten und ihn von Zeit zu Zeit zur Besinnung bringen. Als er wieder einmal ganz trübsinnig umherlief, sagte sie zu ihm: „Weil du keine Augen im Kopf hast, du Hanswurst, muss ich dir halt sagen, wie die Scheibel-Lene spekuliert: Sie will erst den Sarg von deinem Vater ins Grab sinken sehen, ehe sie sich dir verspricht, das ist der ganze Grund für ihre Frostigkeit. Und auch das sage ich dir, wenn du mit Gewalt in sie dringst, dass sie sich dir jetzt zusagen soll, dann wird sie dir abschnappen wie ein Fisch, der den Angelhaken spürt.“

Zweites Kapitel

I

Einige Tage später trabten drei Reiter einer Ulanenschwadron ins Dorf und stiegen im Bürgermeisterhof ab. Der Leutnant fragte Wiedehopp, wie viele Offiziere und Leute im Dorf einquartiert werden könnten. Wiedehopp beteuerte, dass den Herren Offizieren natürlich sein ganzes Haus zur Verfügung stünde, und an Mannschaften seien in Rauhweiler ein paar hundert Mann unterzubringen. Der Leutnant lächelte leutselig, und der Sergeant sagte zufrieden: „Dann können wir Sie ja für Mannschaft und Pferde zum Quartiermacher ernennen.“

Wiedehopp ging darauf mit dem Leutnant und dem Sergeanten über den Hof zum Gastwirt Wurm, während der Ulan bei den Pferden blieb. Kurz darauf kam die Scheibel-Lene aus dem Haus. Sie hielt etwas in der Hand, in Papier gewickelt, ging auf den Ulan zu und reichte ihm das Paket. „Das schickt die Bäuerin!“, sagte sie. „Und sie lässt fragen, ob Sie auch ein Glas Milch wollen.“

Der Ulan nahm das Paket in Empfang und fühlte mit den Fingern eine Wurst auf dem Brot. „Sag deiner Bäuerin meinen Dank, und ich wünsch ihr, dass sie tausend Jahre am Leben bleibt!“, sagte er und schaute Lene dabei lächelnd ins Gesicht. „Und einen Schluck zu trinken kann ich schon deswegen nicht abschlagen, weil unsereiner nicht jeden Tag von so einem blitzsaubern Madl…“

Weiter kam er nicht. Lene drehte sich kurz um und ging ins Haus, einen ehrlichen Zorn im Leib. Wie dieser Mensch sie angeschaut hatte! So eine Frechheit! Die Bäuerin fragte neugierig: „Na, was hat er denn gesagt?“ Und nun musste Lene sich tatsächlich erst besinnen. Das schwarze, keck hochstrebende Bärtchen in dem braunen, hageren Gesicht tanzte immer noch vor ihren Augen. Ein kräftiger Bursche musste er sein, das sah man der sehnigen Hand an, mit der er die Pferde am Zügel hielt. Und ein schmucker Bursche, nicht so klobig und unbeholfen wie viele der Bauernburschen und Knechte. „Dumm dahergeredet hat er“, sagte Lene ärgerlich. „Ihr sollt tausend Jahr leben, und Milch trinken will er, weil ich sie ihm bring!“ Die Bäuerin lachte, dass ihr Bauch hüpfte, goss Milch in ein Bierglas und meinte: „Deswegen brauchst doch nicht aufbrausen! Sag ihm, mir langen hundert Jahr auch. Und dass dir ein Mannsbild schmeichelt, ist doch nicht das erste Mal. Du tust ja grad, als ob du bucklig wärst oder schielst oder kurz trittst.“

Lene hatte sich schon wieder gefasst. Wozu sollte sie sich auch dumm anstellen? Ein fremder Mann und ein Soldat dazu, warum sollte sie sich da wegen ein paar Redensarten das Blut zu Kopf treiben lassen? Die Milch wollte sie ihm bringen – und wenn er weiter dumm daherredete, würde sie um eine Antwort schon nicht verlegen sein.

Aber wieder kam es anders. Der Ulan hatte ein Stück von der Wurst und dem Brot abgeschnitten und aß. In der einen Hand hielt er seinen Imbiss, in der anderen den Pferderiemen und ein Taschenmesser. Er musste gut aufpassen beim Abschneiden: Der Gaul war unruhig, ging mit dem Kopf zu Boden, wieder in die Höhe, scharrte nervös mit den Hufen. Und der Soldat schien sehr hungrig zu sein. Er kaute, als müsse er sich beeilen, und sein Gesicht war nun ohne jeden Übermut. „Herzlichen Dank, Madl“, sagte er, als Lene ihm die Milch reichte, aber er konnte das Glas nun ja nicht halten. „Stell es nur hin“, bat er und deutete auf die Erde.

Das wollte Lene nun auch nicht, denn selbst einem Bettler bietet man einen Stuhl an, falls man ihm etwas zu essen gibt. Jedoch ins Haus gehen und einen Stuhl holen, dann würde die Bäuerin wieder schadenfroh lachen, und die Kinder, die sich inzwischen vor dem Hof versammelt hatten, würden im Dorf dumme Geschichten erzählen.

„Stell es nur hin“, wiederholte der Ulan. „Ich kann doch nicht trinken, bevor ich die Hände frei habe, und gleich bin ich ja fertig, denn so ein Happen, der rutscht ganz anders als das trockene Kommissbrot.“

Lene holte vom Holzstoß einen der noch ungespaltenen Knüttel, stellte ihn hochkant und die Milch darauf.

„Sakrament!“, sagte der Ulan verwundert, „du springst ja mit einem Meterstamm um wie mit einem Bleistift. Wenn an dich einmal ein unrechter Bursch gerät, der, glaub ich, hat nicht viel zu lachen!“

Lene schwieg und überlegte. Sie wollte dem Soldaten beweisen, dass er nicht eine Dumme vor sich habe, über die er sich lustig machen konnte; doch sie wollte auch nicht grob werden, denn er schien ihr nun ein ganz ordentlicher Bursch. Aber jetzt lächelte er schon wieder übermütig. Lene sah ihn kampflustig an und sagte rasch: „Schlechte Backenzähn darf so einer nicht haben, sonst könnte er sich dran verschlucken!“

Sie ging rasch ins Haus, denn in diesem Augenblick kam Wiedehopp mit dem Leutnant und dem Sergeanten zurück. Anscheinend war nun alles in Ordnung, denn der Leutnant nahm sein Pferd und kommandierte: „Aufgesessen!“ Mit einem Schwung saßen die drei im Sattel. Das Pferd des Leutnants wieherte übermütig auf und legte sich in scharfen Trab. Der Sergeant folgte eilig. Das Pferd des Ulanen tänzelte, drehte und wendete sich, als wüsste es, dass Lene unter der Kuhstalltür stand und sein Reiter sich noch einmal nach ihr umschauen wollte. Dann sauste es hinter den anderen her, dass der Dreck hoch aufspritzte. Lene blieb stumm und still stehen und schaute den Reitern nach, bis sie hinter den Erlen am Bach verschwanden.

II

Im Dorf begann nun eine Geschäftigkeit, wie sie Rauhweiler selten erlebt hatte. Wer hätte auch an eine Einquartierung gedacht – und gar noch an Kavallerie! Seit vielen Jahren war das nicht vorgekommen, weil das Dorf weitab von der Bahn und der Landstraße lag, hinter dem Zwieselberg, über den der Postwagen bei schlechtem Wetter kaum mit vier Pferden hinwegkam. Zum Unglück waren die meisten Leute noch auf dem Felde, und die Einquartierung war für sieben Uhr abends angemeldet.

Wiedehopp kam sich plötzlich ganz als Feldherr vor. Auf alle Fragen der Leute: „Bekommen wir auch einen Einquartierer?“, antwortete er: „Richtet euch allenfalls darauf ein!“ Und nun schickten die Großmütter und Großväter die Kinder aufs Feld, um die Eltern zu benachrichtigen. Es musste doch saubere Bettwäsche sein, etwas Anständiges zu essen, obwohl die meisten Rauchkammern leer waren. Viele schlachteten rasch ein Huhn, alle rührten Teig an für Kuchen, und wer kein bares Geld im Hause hatte, borgte sich, denn ganz selbstverständlich mussten auch Bier und Zigarren auf den Tisch kommen. Wurm, der Wirt, war in der allergrößten Verlegenheit. Er hatte nur Backsteinkäse und Bismarckheringe im Haus, und kaum nach Bekanntwerden der aufregenden Neuigkeit kamen die Leute schon und fragten nach Wurst. Unvorstellbar, dass die Herren Offiziere etwas zu essen fordern konnten und er weiter nichts im Hause hatte als Backsteinkäse und Bismarckheringe. Örtel, der Gemeindediener, Veteran des Krieges 1870/71, meinte gar: „Das kann dir so falsch ausgelegt werden, dass du vors Kriegsgericht kommst.“ Auch Wiedehopp nahm die Sache sehr ernst. „Lass eine Sau abstechen!“, schlug er vor. Und nach einigem Nachdenken: „Und dazu ein Rind, wir wollen doch nicht dastehen wie elende Knauserer, wo wir in einem Menschenalter ein einziges Mal Kavallerie zur Einquartierung haben.“ Eine Sau hatte Wurm wohl, wenn auch noch nicht gut bei Fett, aber ein Rind besaß er nicht. Da sagte Ansbacher, der Müller: „Ich verkauf dir eins!“ Gesagt, getan! Das Rind wurde von der Weide geholt, und der Knecht spannte die Pferde an, um zur Brauerei nach Bier zu fahren.

In feierlicher Erwartung harrte Rauhweiler nun der seltenen Gäste. Die Straßen und die Höfe wurden gefegt, die Stuben gescheuert, die Betten überzogen, die Kinder gewaschen, und die drei Veteranen des Krieges 1870/71 rasierten sich, zogen sich feiertäglich an, putzten ihre Orden und gingen zu Wiedehopp. Unter den dreien kam Örtel besonders zur Geltung, weil ihm der rechte Arm abgeschossen worden war. Er hatte den leeren Ärmel hochgesteckt, damit der Stumpf gut zu sehen sei, und besprach sich mit Wiedehopp wegen der Rede. Das Willkommenswort wollte Wiedehopp selbst sprechen. Örtel sollte dann ein paar Worte darüber sagen, dass auch von den Rauhweiler Bauern Anno 1870/71 welche dabei waren und jederzeit wieder gern dabei wären. Mit einem dreifachen Hurra auf den König und Kaiser sollte er abschließen. Es war ein Glück, dass Wiedehopp so rasch an alles dachte, denn die Zeit verrann wie Bierschaum im Sommer, und Lene und der Knecht fingerten noch an dem „Willkommen“ herum, das zwischen zwei Fichtenbäumen vor dem Bürgermeisterhof hing, als eine Schar Kinder die Dorfstraße heraufgesaust kam und aus Leibeskräften schrie: „Sie kommen!“

Und sie kamen wahrhaftig. Wie ein riesiges, im Winde wallendes Band konnte man vom Bürgermeisterhof aus die Lanzenfähnchen zwischen den Erlen und den ersten Häusern sehen und dann auch schon das Getrappel der Pferde hören. Alles stand jetzt wie festgebannt, wie auf ein Wunder wartend, da wurde das Wunder auch schon blendende Wirklichkeit. Der Schwadronsführer ritt einen Rappen von so glänzender Schwärze, dass man sich gar nicht denken konnte, dass dieses Pferdefell überhaupt Dreck annehmen könnte. Sporen und Zaumzeug funkelten silbrig. Das Gesicht des Rittmeisters war wie gemalt, so unbeweglich und glatt, und der ganze Mann saß auf dem Pferd wie angegossen. Eigenwillig und trotzig kam das Ross daher: muskulöse Brust, Schaum vor dem Maul, fortwährend stolz mit dem Kopf nickend, und mit strengen, funkelnden Augen. Dann folgten die langen Reihen der Ulanen: eine einzige, wie von unsichtbarer Kraft dirigierte Bewegung der Pferde, Menschen, Säbel und Lanzen. Zwei Offiziere auf Füchsen, Pferde und Reiter so geschmeidig, dass man sie sich eigentlich nur in fliegendem Galopp vorstellen konnte, beschlossen den Zug. Plötzlich wurde die Spannung durch ein Aufblitzen unterbrochen: die Spielleute hatten die blinkenden Instrumente an den Mund gesetzt. Und nun schlug die Musik ein.

Wiedehopp fühlte mit Schrecken, wie sich sein Herz verkrampfte. Er hatte nur ein einziges Mal in seinem Leben dieses schreckliche Gefühl kennengelernt: Er war im Winter, stark angeheitert, von Küchental nach Hause vom Weg abgekommen, hatte den Halt verloren und plötzlich mit beiden Beinen bis zum Bauch im Bach gestanden. Er konnte sich auch noch sehr gut entsinnen, dass er damals schreien wollte, aber es hatte nur zu einem lächerlichen Luftschnappen gelangt. Und nun sollte er reden, und er musste reden! Er riss sich mannhaft zusammen. Er stand ja nun nicht im Wasser! Er stand mit trockenen Füßen als Bürgermeister von Rauhweiler auf seinem Hof, und wenn er sich jetzt lächerlich machte, vor dem Militär und vor der Gemeinde, dann wäre es schon besser, der Schlag würde ihn treffen. Nur ruhig! redete er sich zu, obwohl er fühlte, wie die näher kommende, in Musik schwimmende Herrlichkeit ihm den Schwindel zu Kopf trieb. Er drückte mit aller Kraft die Knie durch, verkrampfte die Hände, um sich selbst zu spüren, und als dann die Musik plötzlich abbrach, Sekunden später die ganze Herrlichkeit vor ihm stehenblieb, kam auch jenes erleichternde Gefühl wieder über ihn, wie damals, als er sich an einem Erlenstamm aus dem Bach gezogen hatte. In seinem Kopf tauchten die Worte auf: „Besondere Ehre für die Gemeinde“, „Mit Gott für Kaiser, König und Vaterland“, die der Mittelpunkt seines Willkommensgrußes sein sollten.

Für den Rittmeister waren dies alltägliche Situationen. Als Wiedehopp zum ersten Mal stockte, legte der Rittmeister die Hand an die Mütze und nickte dankend. Dann richtete er sich im Sattel auf und kommandierte: „Abgesessen!“

Durch diesen Verlauf der Empfangsfeierlichkeit kam wohl das festgelegte Programm nicht zur vollen Entfaltung, aber das war kein Unglück. Ein Unglück wäre es aber geworden, wenn Örtel hätte reden sollen. Die Wiedehopp hatte mit Schrecken beobachtet, wie ihm die Nase tropfte und er dies gar nicht zu merken schien. Er musste vor der Aufstellung im Hof noch eine kräftige Prise genommen haben, denn ein großer, saftiger brauner Klecks war ihm auf den blank geputzten Orden getropft. Aber auch nun blieb er stehen, wie angewurzelt, als hätte er es darauf abgesehen, dass die Schande im ganzen Dorf bekannt wurde. Die Wiedehopp war voller Angst und Zorn, und während die Offiziere mit ihrem Mann ins Haus gingen, näherte sie sich Örtel und sagte: „Schämst du dich denn nicht, du …“ Aber dann schwieg sie verblüfft. Örtel stand ganz aufgelöst und geistesabwesend da und schaute ins Weite, und über die dürren Backen liefen ihm dicke Tränen.

III

In der Küche Wiedehopps war bereits Hochbetrieb. Ein Truthahn und zwei Gänse waren geschlachtet worden, und die Bouillon mit den Grießknödeln, locker wie Watte und doch glatt und ganz, war bereits fertig. Lene und die Tochter stellten Esswerkzeug bereit, schnitten Brot, banden sich weiße Schürzen um, warfen einen Blick in den Spiegel und zupften sich Frisur und Haarschleifen zurecht. Da sagte die Wiedehopp ganz unverhofft zu Lene: „Du gehst jetzt heim, Lene. Ihr bekommt auch Einquartierung: den Burschen des Rittmeisters. Er muss immer bei der Hand sein, und da passt es bei euch am besten!“ Und als sie Lenes bestürztes Gesicht sah: „Schau nur nicht gar so erschrocken drein! Vor Ablauf von zwei Stunden kommt er noch gar nicht. Er hat noch allerhand zu tun, und so hungrig kann er ja auch nicht schon wieder sein. Und das Essen zur Nacht holst du von uns. Wisch derweilen die Stuben auf und richt ein Bett her, und schau auch sonst nach dem Rechten. Zum Melken brauchst heut Abend nicht kommen, wir werden schon allein fertig.“

Das war alles einleuchtend, und doch wäre es Lene lieb gewesen, wenn ihre Eltern, der kranken Mutter wegen, von der Einquartierung verschont geblieben wären. Die Mutter hatte sechzehn Kinder zur Welt gebracht und sich bis zu ihrem sechzigsten Jahr mit vier Stunden Schlaf täglich und mit ein paar Stücken Brot zur Suppe ganz gut gehalten, aber dann war die Gicht über sie gekommen, und jetzt klagte sie über Herzschmerzen. Sie ging ganz krumm, war nahezu kahl, schon recht wunderlich und so schwachsichtig, dass sie sich in Haus und Hof bei Nacht so gut oder schlecht zurechtfand wie am Tage. Ihr begreiflich zu machen, was diese Einquartierung bedeutete, war bei ihrer Menschenscheu und ihrem Misstrauen gar nicht so leicht. Es würde schon schwer sein, ihr beizubringen, dass sie sich, dazu noch an einem Werktag, ein wenig anziehen und herrichten müsse. Der Vater war mit seinen fünfundsechzig Jahren noch emsig wie ein Wiesel und immer noch Hirt der Gemeinde Rauhweiler. Aber seine Lebendigkeit war recht oft eine grantige und gotteslästerliche, und wenn er Geld hatte oder zu einer Hochzeit oder Kindtaufe geladen wurde, konnte man sich darauf gefasst machen, dass er in vier, fünf Stunden seine fünfzehn bis zwanzig halbe Liter Bier trank und dann nach Hause ging, ohne zu stolpern. Sobald er nun erfahren würde, dass er einen Einquartierer bekommen sollte und die Wiedehopp Essen rüberschicke, musste man auf ihn aufpassen, dass er den Wiedehopp nicht noch um einen Taler für Bier anging, um aus dieser Einquartierung auch gleich einen Festtag für sich herauszuschlagen. „Diese Saubauern muss man quetschen, wenn sie weich sind, und das kommt sowieso selten genug vor“, war ein stehendes Wort von ihm.

Aber nichts von dem, was Lene durch den Kopf ging, hätte sie als Einwand gegen die Einquartierung vorbringen können, denn es war ja leider wahr, dass das Häuschen der Eltern dem Bürgermeisterhof gegenüberlag. Lene verabschiedete sich daher: „Da muss ich halt machen, dass ich heimkomm und alles herricht.“

Im Hof und auf der Straße wimmelte es von Ulanen, die da mit ihrem lederbesetzten Hintern und ihren Sporen umherstolzierten wie eine fantastische Art übergroßer Gockel. Einige reinigten die Hufe ihrer Pferde, andere Riemen und Zaumzeug, wieder andere standen um den Sergeanten herum, der Hafer austeilte; mitten im Hof standen Feldschmiede und Amboss, der Schmied passte einem der wartenden Gäule ein Hufeisen an. Lene fing das alles mit einem einzigen Blick auf und flüchtete förmlich vor den ihr zulachenden Gesichtern und winkenden Händen, und als sie nun ganz unerwartet vor dem jungen Mann stand, der schon am Nachmittag hier gewesen, war es mehr Verblüffung als Absicht, dass sie stehenblieb – aber sie blieb stehen.

Auch der Ulan blieb stehen, eine Mischung von Übermut und Ehrbarkeit im Gesicht: „Das nenn ich aber Glück, dass ich zu Euch ins Quartier komm“, sagte er, und als er Lenes undurchdringliches Gesicht bemerkte, fügte er hinzu: „Ich hoff doch nicht, dass ich Euch lästig bin?“

Lene fühlte eine ihr bis dahin Männern gegenüber ganz unbekannte Unsicherheit. Zum Überfluss riefen nun einige von den Soldaten, die an der Schmiede standen, übermütig herüber: „Natürlich der Leikant wieder!“ – „Kannst denn nicht warten, Franz, bis Nacht wird?!“ – „Die Herren Burschen sticht halt immer der Hafer!“

In Lenes Gedächtnis prägte sich mit merkwürdiger Schärfe der Name Leikant ein. Ganz plötzlich kam es ihr aber zum Bewusstsein, dass sie vor diesem Leikant stehengeblieben war, und wahrhaftig ganz ohne Grund, und dass dieser Leikant etwas von glücklichem Zufall oder so dahergeredet hatte.

„Wer kommt, der kommt, mir ist das ganz einerlei!“, sagte sie barsch. Dann ging sie eiligen Schrittes.

IV

Zum Schlafen war für den Gast nur in der Kammer Platz, und in dieser Kammer sah es bös aus. Dort standen eine alte Waage, das Krautfass, ein Kinderwagen und eine Wiege, die Holzschnitzbank, Kisten mit alten Glockenriemen, mit Nägeln, Schrauben und Werkzeug, und dazwischen eine alte Bettstelle, auf die die Mutter einen Strohsack warf, wenn Andres auf Urlaub kam. Dieses ganze Gerümpel war verstaubt, von Wänden und Decke war der Putz abgefallen, das Rohrgeflecht hing aus den Lehmwänden, das Fenster war entzwei. Man konnte ausräumen, Wände, Decke und Lehmfußboden abfegen, einen frischen Strohsack und ein Bett hineintun, und man schlief recht gut. Lene war dennoch ganz ratlos. Sicher hatte dieser Franz Leikant – wie geläufig ihr dieser Name sofort war! – ihr Benehmen ihm gegenüber als recht hochmütig ausgelegt, und vielleicht würde er, wenn er nun hineingeschaut hatte und anderntags wieder ging, spöttisch lächeln und sich sagen: Da spielen sie sich auf, als wäre wunder was dahinter, und dahinter ist rein gar nichts als ein scheinheiliges Getue! Es gab aber keine andere Wahl, als die Kammer, so gut es ging, einzurichten – und nicht nur das. Man musste im ganzen Haus Ordnung schaffen, man musste die Mutter selbst, so gut es ging, in Ordnung bringen, sonst würde der Soldat sich schon beim Essen ungemütlich fühlen.

Lene beschloss, mit der Mutter zu beginnen. Die saß am Tisch und suchte vorjähriges, im Backofen getrocknetes Obst aus. Sie befühlte jede einzelne der vertrockneten Birnen und Pflaumen mit den Fingern; die sich matschig und faulig anfühlten, warf sie in ein Schaffel für das Schwein, die anderen in eine Schüssel zum Nachtmahl. Um das Gefühl nicht zu verlieren, wischte sie sich die Finger ab und zu an der Schürze ab.

„Heute brauchst zur Nacht nicht kochen, Mutter“, sagte Lene. „Wir kriegen Einquartierung, und das Essen hol ich von Wiedehopp.“

Die Alte sah Lene misstrauisch an. „Ich dachte, Zigeuner wären gekommen“, sagte sie dann. „Grad wollt ich die Haustür zuschließen. Und Einquartierung können wir auch nicht gebrauchen. Warum hast du das nicht gleich gesagt?“

„Der Wiedehopp und die Quartiermacher haben das so ausgemacht. Zu uns kommt nur ein Mann, und wir können ihm doch das Haus nicht verweigern.“

„Fremde Leute lass ich nicht ins Haus!“, antwortete die Alte schroff. Ihr Misstrauen gegen fremde Menschen war unüberwindbar geworden, seit ihr eine Zigeunerin – während ihr eine andere aus der Hand wahrgesagt – ein Huhn gestohlen hatte. Die Zigeuner waren auch mit Musik durchs Dorf gezogen, und am Abend hatten sie ihre Kunststücke gezeigt. Die Mutter wischte sich die Hände nun etwas gründlicher an der schon klebrig gewordenen Schürze ab und fuhr fort: „Du willst wohl einen Einquartierer für dich haben? Aber daraus wird nichts. Ich werd gleich nübergehen zum Wiedehopp und ihm die Einquartiererei ausreden.“

Lene fand keine Zeit, sich gegen den Vorwurf der Mutter zu verteidigen oder ihr den Unterschied zwischen Zigeunern und Soldaten klarzumachen, denn diese tastete schon nach der Türklinke.

„Wenn du die Einquartierung absagst, werd ich sofort mit Schimpf und Schande aus dem Dienst gejagt“, drohte Lene. „Und auch der Vater hat dann heut zum letzten Mal das Vieh für die Gemeinde gehütet. Dann wird ein anderer Hirt ins Hirtenhaus kommen, und wir können morgen fortziehen wie die Zigeuner.“

„Soo?“, sagte die Alte nur und schaute erschrocken drein. „Und der Wiedehopp kann nicht den Sprung hierher machen und mir das selber sagen?“

„Er hat mir gesagt, ich soll es dir ausrichten!“, antwortete Lene. Dann fegte sie das von der Alten zum Abendbrot ausgesuchte Backobst zusammen und warf es in das Schweineschaffel.

V

Jetzt waren von draußen die Glocken der von der Weide heimkehrenden Kühe zu hören, und bald darauf betrat Lenes Vater das Haus. Ganz gegen seine Gewohnheit kam Scheibel mit seinem Hirtenstecken, den er sonst stets im Flur abstellte, in die Stube und sagte zu Lene: „Gut, dass du da bist. Geh gleich nauf zum Wirt und beschaff was zu essen, bevor die letzte Wurst verkauft ist.“ Auf die Frage, von wem er denn von der Einquartierung wisse, antwortete er: „Von Örtel. Er hat mir auch dies Schreiben gegeben.“ Er reichte Lene den Quartierzettel.

Die Mutter war stehengeblieben und hatte bestürzt bemerkt, wie Lene erst die Birnen und Pflaumen in das Schweineschaffel geworfen, dann die zum Trocknen aufgehängten Strümpfe, Schürzen und Fußlappen vom Ofengeländer genommen und die alten Schuhe und Pantoffeln unter der Ofenbank hervorgeholt hatte. Dem Eifer Lenes nach sollte das wohl erst der Anfang der Aufregung sein, denn der Alte war ja auch schon angesteckt. Die Mutter schüttelte ihren kahlen Kopf wie über etwas Unfassbares und ging in die Küche. Von dem, was sie vor sich hin brummte, war zu verstehen: „Alle narrisch geworden, da ist es schon am besten, ich geh selber fort.“

„Was hat sie denn wieder?“, fragte Scheibel. Lene berichtete und sagte dann: „Du musst im Guten mit ihr reden! Sie muss sich waschen und anderes Zeug anziehen. Wir können doch nicht zulassen, dass sie sich, wie sie geht und steht, an den Tisch setzt oder in der Küche hocken bleibt und denkt, es geschehe ihr Unrecht, oder vielleicht gar dem Soldaten das Haus verbietet.“

Während Lene Bier und Zigarren holte und dann in der Kammer und im Haus Ordnung machte, holte Scheibel trockenes Holz aus dem Schuppen und stapelte es neben dem Herd auf. „Musst halt denken, unser Andres ist heut Abend auch bei fremden Quartierleuten und wird auch so aufgenommen“, redete er dabei auf seine Frau ein. „In dem Fall, denk ich, darf uns doch nichts zu viel sein. Denn dass unser Andres finster angeschaut wird, wenn er bei fremden Leuten anklopft, möchtest du doch auch nicht.“

Mit der Anspielung auf den Sohn hatte Scheibel sofort den richtigen Ton getroffen. „Jaja!“, sagte die Alte nach einer Weile, „wer weiß, wie schwer er es hat, sonst hätt er doch schon wieder einmal geschrieben.“

Scheibel spaltete Kienspäne und redete weiter: „Er ist jetzt sicher auch im Manöver. Und vielleicht treffen sich unser Soldat und der Andres sogar … Was meinst du, wenn unser Soldat ihm dann erzählt, dass er bei uns war und in Andres seiner Kammer geschlafen hat.“ Scheibel wurde ganz warm bei diesem Einfall; er dachte dabei mit Behagen an die zehn Flaschen Bier und die Zigarren, und von der Küche Wiedehopps herüber machte sich ein Bratenduft bemerkbar, wie man ihn nur an ganz hohen Festtagen gewöhnt war. Und die Alte dachte nun tatsächlich an weiter nichts als an ihren Andres. Er war der jüngste der Söhne, und zu Beginn seiner Militärdienstzeit war er seiner Mutter in der Uniform so fremd erschienen, als sei er gar nicht mehr ihr Andres. Über das Allernötigste hinaus hatten Sohn und Mutter während des Urlaubs kein Wort gesprochen, denn es hatte sich bald herausgestellt, dass die Mutter doch nicht verstehen konnte, was es mit dem Soldatentum auf sich hatte. Dass ihr Andres nicht nur mit dem Gewehr schießen, sondern auch schwimmen musste, und das in einem Wasser, über das ein Mensch gar nicht hinüberschauen konnte und das so tief war, dass ein zweistöckiges Haus darin verschwinden würde. Der Bach, der durch Rauhweiler floss, war kaum so tief, dass ein Hund darin schwimmen konnte, und nur so vermochte sich die Alte die Schwimmerei vorzustellen: Den Kopf krampfhaft aus dem Wasser strecken und mit den Armen das Wasser peitschen. Aber wie ein Mensch so etwas eine ganze Stunde lang aushalten konnte, weil er das andere Ufer erreichen oder untergehen musste, darüber hatte die Alte lange vergeblich gegrübelt und die Hände und Arme ihres Andres immer wieder angeschaut und des Nachts gebetet, der liebe Gott möge ihm Kraft genug geben, sich über dem Wasser zu halten.

„Wir werden heute an unsern Andres schreiben. Und auch unser Soldat wird seinen Namen und seine Adresse dazuschreiben, und du sollst sehen, wie bald wir Antwort von unserm Jungen haben“, unterbrach da Scheibel den Gedankengang seiner Frau. „Aber jetzt musst du dich ein bissel herrichten, Mutter.“ Scheibel zündete das Feuer an und setzte Wasser auf. „Nimm warmes Wasser für die Hände, Mutter, und nachher zieh dein Sonntagskleid an und bind dein neues Kopftuch um. Alle andere Arbeit macht heut die Lene, und ich ziehe mich nachher auch um. Ich hol jetzt nur noch schnell Schreibpapier und eine Marke für den Brief an Andres.“ Jetzt war die Alte tatsächlich wie umgewandelt und befolgte alle weiteren Ermahnungen mit kindlichem Eifer. Lene und der Vater räumten die Kammer aus und trugen das überflüssige Gerümpel in die Scheune.

Die Mutter gab reines Bettzeug heraus und bestand darauf, dass der Soldat zwei Kopfkissen bekommen sollte, weil auch Andres immer zwei Kopfkissen hatte. „Hier kann ein Mensch schlafen, so schön wie in Abrahams Schoß!“, stellte Scheibel fest. Die Mutter aber dachte immer an ihren Andres und sagte: „Er braucht aber auch einen Stiefelknecht!“ – „Richtig!“, antwortete Scheibel. „Wenn wir die Mutter nicht hätten!“ Und er beeilte sich, den Stiefelknecht aus der Stube zu holen.

Während dieses geschäftigen Treibens kam ein Junge und bestellte: „Die Lene soll zu Wiedehopp kommen.“ Lene ging und kam mit dem Essen: Suppe, Bratenfleisch und Sauerkraut. „Jetzt zieh dich aber um, Mutter“, mahnte Scheibel, und da diese nun ganz aufgeregt und hilflos umhertappte, half Lene ihr. Darauf bereitete sie das Essen zum Auftragen vor und sagte zu Scheibel: „Ich denk, mich braucht ihr jetzt nicht mehr. Ich werd nübergehen zu Wiedehopp, es wird dort sicher viel Arbeit sein.“

„Du hast doch selber gesagt, sie brauchen dich heute Abend nicht?“, fragte Scheibel.

„Das ja“, antwortete Lene zögernd. „… aber ihr braucht mich doch auch nicht?“ Wie dieser Offiziersbursche hier im Elternhaus erwartet wurde, das kam ihr plötzlich lächerlich vor. Und auch sie selbst kam sich lächerlich vor. Würde er nicht denken, es sei alles darauf angelegt, ihm zu imponieren? Er wusste, dass sie als Magd diente, was sollte sie also gerade an diesem Abend zu Hause? Würde er sie nicht wieder mit seinem übermütigen Lächeln abschätzen, wie ein Soldat eben die Mädchen abschätzt, und vielleicht noch gar damit herumprahlen, dass er nur zu wollen brauche und …

„Wir brauchen dich zum Auftragen!“, trumpfte Scheibel auf. „Und das möcht ich mir heut Abend ausbitten. Die da drüben haben auch ohne dich Leute genug.“

Lene schwieg, nahm sich jedoch vor, den Soldaten nicht im Zweifel darüber zu lassen, was er von ihr zu halten habe. Sie ging in die Küche, wusch sich, zog ein sauberes Kleid über, kämmte sich die Haare – und da wurde draußen auch schon Zapfenstreich geblasen. Der Uhrzeiger rückte über die neunte Stunde.

Lene stellte die Suppe noch einmal ans Feuer, und nun hörte sie auch schon Tritte im Flur und die raschen Schritte des Vaters zur Stubentür, um zu öffnen. Dann ein schier schüchtern sich anhörendes „Guten Abend allerseits!“ und das laute, herzlich gemeinte, doch etwas gespreizte „Herzlich willkommen“ Scheibels. Gleich darauf in recht befehlerischem Ton: „Lene, komm rein!“ Und als sie unter der Tür erschien, den weiteren Befehl: „Begrüß unsern Gast, Lene, und trag auf!“

VI

Lene gab dem Gast die Hand und sagte ebenfalls: „Willkommen!“ – „Besten Dank und nichts für ungut!“, antwortete der Ulan und lächelte gutmütig, wie um Verzeihung bittend. Er nahm sich in der Stube so ganz anders aus als vordem. Lene versuchte sich vorzustellen, was für eine Figur dieser Bursch in einem gewöhnlichen Anzug machen würde: schlank, flink und kräftig schien er zu sein, und sicher tanzte er gut. Ob er wohl Handwerker war oder ein Bauernsohn oder Knecht oder gar Schreiber in irgendeiner Fabrik? Auf jeden Fall weit fort von Rauhweiler …

„Tun S’nur grad, als wenn S’ zu Haus wären!“, sagte Scheibel und lud den Soldaten zum Sitzen ein. Die Mutter musterte den seltsamen Gast mit stummer und scheuer Bewunderung.

Lene brachte Löffel, Messer und Gabeln und Teller. Die schon schwarz gewordenen Blechlöffel und Gabeln hatte sie mit Sand blank gescheuert. Von den Grießknödeln waren unterdessen einige zerfallen, und die Brühe war trüb geworden. „Ihr müsst das jetzt halt essen, wie es ist“, entschuldigte Lene sich. „Die Knödel haben nicht so lang zusammengehalten.“

„Hast du dich blamiert in deiner Kochkunst?“, scherzte Scheibel übermütig. Lene hatte schon auf der Zunge: Ich hab ja gar nicht gekocht! An wie viele Dinge man doch denken musste, wenn man so vielerlei Geheimnisse zu hüten hatte.

Scheibel schnitt sich Brot ab und fragte den Ulan: „Wollen S’ auch Brot haben?“

„Gern“, antwortete der Gast, „ohne Brot schmeckt mir die beste Suppe nicht.“ Er biss kräftig in das Brot, und es schien ihm gar nichts auszumachen, ob ganze oder zerfallene Grießknödel in der Suppe waren. Lene saß neben ihm, und als auch sie nach dem Brotlaib griff, der an der anderen Seite des Tisches lag, langte der Soldat rasch zu und fragte: „Dick oder dünn?“ – „Nicht so dick“, bat Lene, und der Ulan schnitt ihr ein schlankes Stück Brot ab. Beinahe hätte sie gesagt: Wir brauchen zur Suppe nicht so viel Brot zu essen, es kommt noch Braten und Sauerkraut – aber sie besann sich rechtzeitig. Vielleicht hatte der Gast irgendwie erfahren, dass seine Quartierleute das Essen von Wiedehopp geschenkt bekommen hatten, und würde denken, sie wollten sich mit diesem geschenkten Essen noch brüsten. Diese ganze Vorsicht und Geheimnistuerei hätte sie sich erspart, wenn sie jetzt bei Wiedehopp wäre. Und dabei aß der Ulan so ruhig und augenscheinlich mit so gutem Appetit und ohne Hintergedanken, als hätte er schon immer an diesem Tisch gegessen. Er hatte kräftige Kinnbacken, die Schläfenader drang deutlich heraus, sein Schnurrbärtchen bewegte sich, als wolle er damit den Genuss noch besonders unterstreichen. Die Hand, mit der er das Brot hielt und zum Munde führte, war kräftig und sauber und so schlank, dass Lene Lust bekam, noch ein Stück Brot zu fordern. Aber sie sagte nichts. Sie wollte ihn in seinem Esseifer nicht stören. Sie freute sich, dass es ihm so gut schmeckte und er augenscheinlich nicht bemerkte, wie die Mutter ihn unausgesetzt betrachtete und dabei so schrecklich schlürfte.

„Das hat aber geschmeckt!“, sagte er anerkennend und aß sehr sauber seinen Teller aus. „Nehmen Sie sich noch“, mahnte Scheibel, fügte aber vorsichtig hinzu: „Die Hauptsach kommt aber noch, richten Sie sich danach ein!“

„Ein bissel nehm ich noch“, sagte der Gast in dem Lene nun schon bekannten Unterton von Schüchternheit. Lene bedauerte plötzlich, dass sie die Suppe nicht gekocht hatte. Auch den Braten und das Sauerkraut würde der Gast sicher loben. Hoffentlich fragte er nicht, fürchtete Lene, ob sie oder die Mutter gekocht hätte.

Von dem Braten aß der Ulan aber nur wenig. „Nanu!“, ermunterte ihn Scheibel. „Genieren Sie sich nur nicht!“

„Tu ich auch nicht“, antwortete der Soldat. „Bei einfachen Leuten braucht man sich nicht zu genieren, deswegen schmeckt es mir dort immer am besten, auch wenn es manchmal gar nicht so gut gekocht ist.“ Lene sah den Soldaten dankbar an. Scheibel goss Bier ein, erhob sein Seidel und sagte: „Zur Gesundheit!“ Sie stießen an und tranken. Nur die Mutter wollte kein Bier. Sie quälte sich mit einem Knochen herum und schnitt immer daneben.

Der Ulan hatte dies schon eine ganze Weile beobachtet und sagte nun: „Auf die Art kommt Ihr zu kurz, Mutter!“ Er holte ein saftiges Stück Fleisch aus der Schüssel, tat es der Alten auf den Teller, schnitt es in sehr kleine Stückchen, vermengte es mit Sauerkraut und sagte ermunternd: „So, nun nehmt den Löffel, Mutter. Nur nicht genieren, wir sind ja unter uns!“

Uber das verhutzelte Gesicht der Mutter huschte ein seliges Lächeln. Jetzt war der Übergang ganz von selbst gegeben, von Andres zu sprechen, und das geschah ausführlich. Es wurde ein Brief an ihn geschrieben, und alle setzten ihren Namen darunter. „Die Mutter meint“, nahm Scheibel das Gespräch dann wieder auf, „wenn Sie den Andres vielleicht treffen, dann sollten Sie ihm sagen, er soll öfter schreiben!“

„Das kann ich schon machen“, pflichtete der Ulan ganz ernsthaft bei. „Und ich werd auch ausrichten, wie gut ich bei seinen Eltern aufgenommen worden bin.“

Scheibel füllte die Biergläser. Sie tranken auf die Gesundheit des Andres. „Und auf den schönen Quartiertag in Rauhweiler!“, fügte der Ulan hinzu. Dann wurde auf die Gesundheit der Gastgeber angestoßen und auf die Gesundheit Lenes im Besonderen. Sie fühlte, wie ihr das Blut in den Kopf schoss, als ihr Glas mit dem des Soldaten zusammenklang, und sie sagte: „Ich wünsch Ihnen auch gute Gesundheit und Glück im Leben.“

Das war für Scheibel ein willkommener Grund, den Ulanen zu fragen, was er im Zivilberuf sei. Der Gast erzählte nun, er sei als Kutscher bei einem Förster in Stellung gewesen. Kein schlechter Posten; er sei mit auf die Jagd gegangen und habe den Förster oder seine Frau begleitet, wenn sie ausritten. Das Essen war gut, die Behandlung auch – nur dass er Tag und Nacht und Sonntag wie Alltag bei der Hand hatte sein müssen. Für einen jungen ledigen Menschen eine ganz annehmbare Beschäftigung, aber „man bleibt doch nicht immer so jung“. Mit siebzehn Jahren sei er bei dem Förster eingetreten, hatte so an drei Jahre ausgehalten und sei nun schon im dritten Jahre Soldat. Er sei im Forsthaus Bursche gewesen, sei jetzt bei dem Rittmeister Bursche, mittlerweile aber doch über die Burschenzeit hinausgewachsen, und was er später beginnen würde, wisse er noch gar nicht. Der Vater, ein Waldarbeiter, war in seinen besten Jahren gestorben. Die Mutter sei mit dem Hausierkorb in die Dörfer gegangen, bis vor zwei Jahren. Da sei auch sie gestorben. Auf die Art hatte er seinen ersten Urlaub erhalten, die Mutter aber nicht mehr lebend angetroffen. Schwestern und Brüder seien verheiratet, jeder habe mit sich zu tun. „Na, wie das eben so ist.“

„Und Sie haben nun gar kein Daheim mehr?“, fragte Scheibel in etwas mitleidigem Ton. Und der Ulan antwortete gleichmütig: „Ich muss mir halt wieder eins suchen.“

Lene war nun wirklich entbehrlich geworden, aber sie blieb. Und als befürchtete sie, dass über die nun eingetretene Pause das Gespräch nicht wieder in Gang käme, fragte sie: „Dann wissen Sie doch gar nicht wohin, wenn Sie vom Militär abgehen?“ Das kam so ehrlich und teilnahmsvoll heraus, dass der Ulan erst nach einer weiteren Pause antwortete: „Bis jetzt weiß ich es noch nicht.“

VII

Nun klopfte jemand an die Haustür, die, seitdem die Zigeunerin das Huhn gestohlen hatte, auf Drängen der Mutter nach Eintritt der Dunkelheit verschlossen bleiben musste.

„Das ist sicher der David“, sagte der Alte.

Lene öffnete.

David pflanzte sich sofort in soldatischer Haltung in der Stube auf und meldete: „Pionier Rotlauf!“ Der Ulan sagte scherzend: „Rührt euch!“, und David setzte sich an den Tisch. Er trank dem Ulanen zu und begann dann von der eigenen Militärzeit zu erzählen. „Zur Kavallerie war unsereiner natürlich zu schwer!“, stellte er fest. „Der Stabsarzt hatte mich für die schwere Reiterei ausgehoben, aber dann hatte der Major mein Gewicht abgelesen und gesagt: ,Der reitet ja das stärkste Pferd zum Krüppel!‘“ David lachte breit, drehte selbstbewusst seinen semmelblonden Schnurrbart, stieß von neuem mit dem Ulanen an, trank eine Flasche Bier auf einen Zug aus und ermunterte den Quartiergast, der nur wenig getrunken hatte: „Trink nur aus das bissel, Kamerad. Du bist doch auch kein Wickelkind!“ Dann warf er eine Mark auf den Tisch und forderte Lene auf: „Hol noch ein paar Flaschen Bier, und schaut nicht alle so traurig drein!“

Lene war anzusehen, dass sie eine schroff abwehrende Antwort parat hatte, aber der Soldat kam ihr zuvor. „Wir haben uns recht gemütlich unterhalten“, stellte er fest, „dazu braucht man sich meiner Ansicht nach nicht einen Mordsrausch anzusaufen. Ich für meinen Teil muss sowieso danken, denn mit einem Brummschädel vielleicht zehn Stunden reiten, das ist auch nicht grad lustig!“ Das klang schon sehr ablehnend, und als David dann prahlerisch und mit einem Seitenblick zu Lene sagte: „Du hast ja noch nichts getrunken!“, antwortete der Ulan schon beinahe feindlich: „Darüber lass ich mir keine Vorschriften machen!“

Die Gemütlichkeit wäre nun wohl auch zu Ende gewesen, wenn Lene nicht deutlich und schadenfroh bemerkt hätte: „Ganz recht!“ Ihr Gesicht war rot vor Zorn. Um ihre Verlegenheit zu verbergen, stand sie auf und stellte der Mutter den alten Korbsessel in der Ofenecke zurecht, damit sie sich dort zurücklehnen konnte. Bald darauf begann die Mutter mit den dürren Händen zu gestikulieren und, auf David deutend, vor sich hin zu reden: „Er hat den Gockel gestohlen! Haltet ihn fest, er hat meinen Gockel!“

David stand auf, sagte gekränkt: „Gute Nacht!“ und ging.

Die Mutter sank nun ganz in sich zusammen. Lene träufelte ihr Herztropfen ein, und während Scheibel bei ihr blieb, zeigte Lene dem Gast seine Kammer. „Wenn Sie sonst noch was brauchen“, sagte Lene, „müssen Sie es halt sagen.“

„Ich brauch nichts als meinen Schlaf“, sagte der Ulan. „Besten Dank für alles – Lene …“ Er reichte ihr die Hand: „Gute Nacht – und alles Gute …! Und noch einen schönen Gruß an die Mutter und von Herzen gute Besserung.“

„Nichts zu danken“, sagte Lene. „Und auch alles Gute … Und ich werd es der Mutter ausrichten … Gute Nacht …!“

Dann brachte Lene die Mutter zu Bett, und als diese wieder ruhiger atmete, ging sie zu Wiedehopp und half dort auftragen und abräumen. Um Mitternacht war das Dorf so ruhig wie immer. Lene war seit fünf Uhr morgens auf den Beinen gewesen, hatte den ganzen Tag gearbeitet, und an diesem Tag mehr als sonst. Aber sie konnte lange nicht einschlafen. Sie spürte immer noch den Händedruck des Ulanen, und alles war so ganz anders verlaufen, als sie es sich gedacht hatte. Dass dieser Soldat, dieser Franz, sich so rasch in alles finden und alles durchschauen würde und gar nicht daran dachte, ihr gegenüber auf seine Kosten zu kommen, überraschte sie nicht wenig. Alles, was er tat und sagte, war gradaus und ehrlich. Er hätte es doch gar nicht nötig gehabt, so offen auszuplaudern, dass er ein armer Schlucker war, nichts hatte als das, was er später mit seinen Händen verdienen würde. Keine Heimat, keine Eltern und sicher auch keine Braut, die auf ihn wartete. Bei diesem Gedanken verweilte Lene lange und stellte dann mit schmerzlicher Erkenntnis fest, dass er Rauhweiler und die Einquartierung bei ihren Eltern und die Erinnerung an sie recht rasch vergessen würde. Genaugenommen ging es ihr ja nicht besser als ihm. Müsste sie nicht der Krankheit der Mutter wegen den Eltern zur Hand gehen, damit wenigstens ein Topf Suppe täglich auf den Tisch kam – vielleicht hielte sie nichts mehr in Rauhweiler zurück? Und wenn dann gar der Andres wieder heimkam, regelte sich alles ganz von selber. Andres wird heiraten, wird Hirt in Rauhweiler werden, die Mutter wird bald sterben, und der Vater wird in der Kammer schlafen. Das hat dieser – dieser Franz Leikant sicher alles genau übersehen und deswegen nicht davon gesprochen, dass er einmal schreiben werde. Schrecklich arm und lächerlich kam sich Lene plötzlich vor … Und der Morgen brachte ihr eine neue Enttäuschung. Sie war trotz der Müdigkeit spät eingeschlafen und schlief dann so fest, dass sie die Trompeten, die zum Wecken geblasen hatten, überhört hatte. Als sie um fünf Uhr morgens erwachte, hatten die Ulanen das Dorf bereits verlassen.

Drittes Kapitel

I

Franz Leikant war noch unentschlossen, ob er kapitulieren, das heißt beim Militär bleiben, oder mit den übrigen Kameraden seines Jahrganges abgehen sollte. Wieder als Forstknecht oder Kutscher zu dienen, schien ihm kein vorteilhafter Tausch. Wenn er beim Militär bliebe, würde er voraussichtlich bald zum Unteroffizier befördert und damit seine Löhnung von dreiunddreißig Pfennig auf eine Mark und sieben Pfennig täglich steigen.