8,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: EDITION digital

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

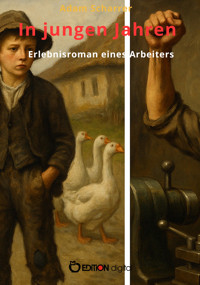

Ein literarisches Zeugnis vom Aufwachsen in einer ungerechten Welt Vom Gänsehüten im bayerischen Dorf bis zum politischen Erwachen auf der Landstraße – die bewegende Geschichte des Bauernsohnes Heinrich, der im späten 19. Jahrhundert in eine von Armut, Arbeit und harter Entbehrung geprägte Welt hineingeboren wird. Schon als Kind begegnet er Hunger, Gewalt und Ausgrenzung – aber auch Wärme, Solidarität und dem leisen Wunsch nach Gerechtigkeit. Mit wachem Blick, feinem Humor und großer sprachlicher Kraft zeichnet Adam Scharrer das Porträt einer Kindheit und Jugend im Schatten der gesellschaftlichen Umbrüche – von den engen Zwängen des Dorflebens über die harten Jahre als Wanderarbeiter bis zur politisch bewussten Auseinandersetzung mit einer ungerechten Ordnung. Scharrers autobiografisch geprägter Roman ist mehr als eine Milieuschilderung: Es ist ein literarisches Erinnerungswerk über Herkunft und Hoffnung, über die Kraft des Widerstands und das Ringen einer Generation um Würde und Zukunft. Ein authentischer Bildungsroman der Arbeiterklasse – rau, poetisch, tief empfunden und heute so aktuell wie damals.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 516

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Impressum

Adam Scharrer

In jungen Jahren

Erlebnisroman eines Arbeiters

ISBN 978-3-68912-461-8 (E–Book)

Das Buch erschien erstmals 1946 im Aufbau-Verlag Berlin.

Das Titelbild wurde mit der KI erstellt.

© 2025 EDITION digital®

Pekrul & Sohn GbR

Godern

Alte Dorfstraße 2 b

19065 Pinnow

Tel.: 03860 505788

E-Mail: [email protected]

Internet: http://www.edition-digital.de

ERSTER TEIL: KINDHEIT

ERSTES KAPITEL

Nebel sammelte sich schon über dem Weiher. Die Rinderherde blökte in den Abend, drängte nach den warmen Ställen. Der Hirt wartete auf seine Frau, die hastig tappelnd den Wiesenweg heraufkam.

„Kommst halt gar so spät, Leni“, begrüßte er sie. Nun, da sie vor ihm stand, erschöpft, so müde, klang Teilnahme aus seiner Frage.

„Es fällt mir halt schon recht schwer, Franz. Ich hab den Schubkarren mit den Rüben beinah nicht mehr heimgebracht.“ Leni sagte das bedauernd, atmete schwer, setzte sich auf einen Baumstumpf und fuhr fort: „Ein Brief ist da aus Franken, wegen der neuen Hirtenstelle. Sie wollen uns nehmen. Jetzt kommt aber alles auf einmal zusammen.“

Franz schaute Leni forschend an. „Ja, alles auf einmal“, sagte er dann. „Ein paar Wochen müssten wir noch Zeit haben.“ Dann ging er, die Herde folgte ihm. Leni blieb sitzen, ließ sie vorüber. Sie musste hinterhergehen, um Nachzügler, die auf Rüben- und Kleefeldern zurückbleiben möchten, anzutreiben. Sie schaute ihrem Mann nach, sie wusste, er hatte Sorgen.

Die neue Hirtenstelle sollten sie im Oktober antreten. Sie kamen so um einen Teil ihres Deputats für den vergangenen Sommer, denn die Bauern hatten noch nicht gedroschen. Franz arbeitete nach Feierabend bei den Maurern. Sie mussten das Geld für die Glocken und Glockenriemen haben, wenn sie im kommenden Frühjahr in Franken austreiben würden. Ob Franz dort Nebenarbeit bekommt, dass er das Geld über Winter zusammenbringt? Und dann der Umzug. Die Hebamme kostet auch Geld. Leni war schon so hoch in der Zeit; so in drei Wochen, denken sie, muss sie sich legen.

9

Als sie heimkamen, setzte Leni Franz einen ‚Eierkuchen’ hin. Er muss sich doch ,was zugute tun’, sonst hält er es nicht aus, dachte sie. Franz arbeitete bis um zehn Uhr abends bei einem Neubau.

„Was meinst du, Leni, hältst du es noch aus, wenn wir fahren?“, fragte Franz während des Essens.

„Ich glaub, versuchen müssen wir’s. Hier kommen wir auf keinen grünen Zweig!“, antwortete Leni. Sie saß auf der rohen Ofenbank, ganz gedrückt. Wie ist sie immer mit den Zweizentnersäcken umgesprungen, wie ein Großknecht! Und geschaufelt hat sie wie ein Handlanger. Und grad jetzt sitzt sie da, eine rechte Last für ihren Mann. Sie schluckte, als schluckte sie etwas Bitteres hinunter, ehe sie sagte: „Wir müssen hinüber, an mir darf es nicht liegen. Hier in der Pfalz können wir uns zeitlebens abschinden. Sind ja alles selber lauter Hungerleider.“

Franz schob seiner Leni die Hälfte des Eierkuchens hin – mehr Brot ist das als Eier –, strich ihr mit seiner schweren Hand über die Schulter, nahm die Schaufel und ging.

Leni wollte ihn noch halten. „Iss doch, Franz“, bat sie, „du brauchst es.“

„Wenn du nicht isst, bekommt es mir auch nicht. Sei gescheit, Leni, du musst an unseren Stammhalter denken.“ Über sein braunes, knochiges Gesicht huschte ein Schatten grimmigen Humors.

Leni sah ihm durchs Fenster nach. Sie war froh, ganz rot war sie geworden. Dann aß sie hastig den Rest. Sie hatte noch viel Arbeit: die Kuh melken und füttern, die beiden kleinen Schweine besorgen, die Gänse. Dann las sie noch einmal den Brief aus Franken.

Als Franz von der Arbeit kam, berieten sie von neuem. Wenn sie jemand fahren würde bis Hammerbrunn? Dort war der Bruder der Leni bei einem Bauern als Knecht; vielleicht würde der sie fahren können bis Hersbruck. Von Hersbruck würden sie von der Gemeinde abgeholt. Drei Tage wären sie unterwegs, zweimal müssten sie übernachten. Es ist Anfang Oktober … man kann noch auf dem Heuboden schlafen …

Sie beschlossen, es so zu machen. Der Erlenbauer ließ sie fahren. Der Kuh mussten sie noch Bleche auf die Hufe schlagen lassen, dass sie sich nicht durchlief.

Franz ließ vorm Wirtshaus noch einmal halten, bestellte eine Maß Bier und für Leni einen Wecken, reichte ihr Bier und Wecken auf den Wagen und sagte: „Prost, Frau!“ So feierlich war ihr zumute, so gut ist er doch, dachte sie. Der Erlenbauernknecht lachte spitzbübisch: „Schmierst ja so, Hirt“, witzelte er. „Hast ein schlechtes Gewissen? – Bist überhaupt ein ganz Durchtriebener. Holst uns die schönsten Madel weg und fährst mit ihnen fort!“ Er trank aus, wischte sich über den Bart und stellte den Steinkrug auf die leeren Fässer im Hof.

Franz lachte verschmitzt und sagte: „Noch ist’s Zeit, Leni, wenn du dableiben willst?“

„Möchtest mich wohl gern loswerden?“, gab Leni übermütig zurück. „Hier fliegen einem die gebratenen Tauben auch nicht ins Maul, und arbeiten muss man überall. Weniger wie hier werden wir dort auch nicht zusammenbringen.“

Es war auch nicht viel, was sie zusammengebracht hatten. Zwei Kleiderschränke, zwei Betten. Das hatten sie schon vor fünf Jahren zur Hochzeit mitgebracht, jeder seines. Von Lenis Erspartem hatten sie die Kuh gekauft, die an einem Strick hinter dem Wagen ging. Sie hatten sie aber schon ganz schön rausgefüttert. Gabeln, Rechen und Harken, Körbe, Bütten und Scheffel, der kleine eiserne Pflug, der alte Häckselschneider mit langem, ausgeschliffenem Messer, mit der Hand durchzudrücken, das bisschen Geschirr, die beiden Schweine in der Kiste und die drei Gänse in einer andern, in einer dritten die paar Hühner; das ging alles bequem auf einen Leiterwagen, ließ noch Platz für ein paar Säcke Kartoffeln und allerhand Kleinigkeiten. Die Pferde zogen nicht schwer daran.

Franz blies dicke Rauchwolken vor sich hin, grüßte ein paarmal, als die Bauern von den Höfen herauswinkten. Als sie über den Bach hinweg waren, schaute er noch einmal zurück. Sie hatten dort fünf Jahre gearbeitet, von Sonnenauf- bis Sonnenuntergang. Auf dem kleinen Friedhof lag ihr erstes Kind.

*

Die Wolken hingen locker, der Wind versuchte den Regen zurückzuhalten, aber nun kam doch ein feiner, kalter Schauer herunter. Sie deckten den Heuplan über den Wagen. Wenn es nicht allzu stark regnete, hielt er dicht. Leni saß unbequem unter ihm, er lag so schwer auf ihr. Das Sitzen auf dem harten Brett strengte sie an. Sie konnte sich nicht anlehnen.

Sie hielten an und machten ihr auf den Kartoffelsäcken ein Lager zurecht, legten ihr die Betten unter, Kissen hinter den Rücken und bauten den Plan um sie herum. So konnte sie wenigstens um sich sehen, saß bequemer, auch wenn sie den Regenschirm halten musste. Der Kuh warfen sie die alte geflickte Decke über. „Wolf“ lief unter dem Wagen, schützte sich so vor dem Regen.

Sehr schnell konnten sie nicht fahren, sonst trieben sie die Kuh zu sehr ab. Vier Stunden, dachten sie, brauchen sie bis Hammerbrunn.

„Na, Mutter, geht’s nun?“, fragte Franz. Er nahm aus der vollen Dose eine Prise Schmalzler und reichte die Dose Görgel, dem Kutscher.

Leni musterte ihren Franz kampflustig. „Mach’s nicht gar zu arg!“, ermahnte sie ihn. Sie wusste, wie wohl ihrem Franz war, wenn seine Dose gefüllt war. Sie musste oft mit ihm zanken, alle drei Tage für zehn Pfennig Schnupftabak, das geht nicht. Aber heute gönnte sie ihm die Freude. Ein paar Mark bringen sie mit hinüber, und einen fleißigen Mann hat sie, das muss sie sagen!

Wird vieles fehlen drüben, sie müssen überhaupt erst einmal sehen, wie alles wird. Wenn sie mit dem Kindbett durch ist, kann sie auch wieder anders zupacken. Leni schaute auf ihren Franz, der vor ihr neben dem Kutscher auf dem Bock saß. So stattlich sah er aus mit dem neuen Anzug und dem Kragen und wenn er rasiert war. Wenn ihn die Bauern drüben erst kennenlernen, werden sie mit dem neuen Hirten schon zufrieden sein. Leni fühlte sich so geborgen neben ihm. Dass das so gekommen ist mit ihr, gerade jetzt, hat sie oft bedrückt. Aber er lässt sie das doch nicht fühlen. Sie möchte doch nicht mehr tauschen gegen früher.

Eine tüchtige Magd war sie, das haben alle Bauern gesagt. Sie hat Holz gehauen wie ein Mannsbild, hat allen im Dreschen, im Kartoffelabtragen was vorgemacht, auch manchem Mann. Hat die Kühe herausgefüttert und herausgeputzt, dass man im ganzen Dorf mit großem Respekt von ihr redete.

Aber wenn sie abends in ihr Bett ging, hat ihr doch immer etwas gefehlt.

Bis der Franz gekommen ist.

Sie hat ihm nicht recht getraut am Anfang, aber irgendetwas hat sie immer wieder zu ihm hingezogen. Und wie sie ihm dann gesagt hat, dass sie so ist, da hat er sie doch geheiratet, hat nicht zugegeben, dass die „Schand“ über sie kommt.

Und sie hat es nicht bereut. Sie können sich schon sehen lassen. Zeug zum Anziehen haben sie, die Kuh ist auch ganz gut bei Leib.

Bekannte begegneten ihnen öfter, sagten: „Glück auf die Reise, Hirt!“ Leni sagte immer: „Dank schön!“ Wie ein Feiertag war ihr das alles.

Sie fuhren über die Grenze der Oberpfalz, ihrer Heimat. Wie wenn sie immer von einem Bauern zum andern ging, war Leni zumute. Nur den kleinen Christoph hätte sie doch gern mitgenommen. Das hat sie doch recht bedrückt, als sie ihm die letzten Blumen ans Grab gebracht hat. Aber vielleicht hatte Franz recht, als er sagte: „Musst nicht weinen, Mutter, wer weiß, was ihm alles erspart bleibt.“

Leni konnte nicht mehr an sich halten. Sie möchte mit Franz sprechen, ihm sagen: „Franz, heut Abend schlafen wir auf dem Heuboden. Die Hauptsache ist, dass die Kuh gut unterkommt, dass sie ruht. Die fünfzig Pfennig für Betten können wir sparen.“ Aber sie möcht es nicht sagen, weil Görgel das hören würde. Sie fragte: „Willst du nicht ein bisschen frühstücken, Franz?“ Sie können sich heut schon ein Stück Rauchfleisch leisten, dachte Leni. Auch zwei Fläschchen Bier hatten sie mitgenommen.

Franz drehte sich um und meinte: „Das lässt sich hören, Mutter. Hast auch Appetit? Das ist ein Zeichen, dass du gesund bist.“ Er schaute ihr in das saubere Gesicht unter dem neuen bunten Kopftuch, nahm ihr den Schirm aus der Hand und sah ihr zu, wie sie Brot und Speck schnitt und ihm die Flasche Bier reichte und eine für Görgel. Er nahm und sagte: „Iss du nur auch tüchtig, Mutter. – Sitzt du jetzt gut?“ Er stopfte ihr die Betten fester hinter den Rücken und steckte den Schirm dazwischen, dass Leni ihn nicht mehr zu halten brauchte. Sie lehnte sich dann zurück, faltete die Hände über ihrem hohen Leib und sagte: „Dank schön, Franz, mir fehlt jetzt gar nichts.“

Die Kuh war schon stark abgetrieben, als sie ankamen. Aber sie bekam einen warmen Stall und einen warmen Trank. Aber Franz und Leni konnten nicht auf dem Heuboden schlafen. „Es ist kein Platz“, sagte der Wirt. Für Leni bestellte Franz noch eine warme Suppe. Die müsste sie haben, meinte er, wegen dem Kind.

Leni schlief schlecht. „Das kommt von dem Sitzen“, meinte Franz. „Morgen fährst du mit der Bahn. Das Sitzen ist nicht gut fürs Kind. Die vierzig Pfennig, die wir an Fahrgeld sparen, machen uns auch nicht reich.“

Leni wehrte ab. „Ich sitze auf dem Wagen so gut wie in der Bahn. Aber die Kuh, wenn die das Kalb wegwirft?“

„Magst schon recht haben“, sagte Franz. „Die Pferde gehen so scharf.“ Am Morgen nahm er die Kuh an die Hand und führte sie. Er ging zwei Stunden früher, damit er die Kuh etwas schonen konnte. Leni setzte sich wieder auf den Wagen.

Am Abend stellten sie zum letzten Male unter. Sie kamen überein, wieder im Bett zu schlafen. Man weiß doch nicht, was die Bauern so reden. Die denken vielleicht, sie kämen ohne einen Pfennig Geld an, wenn der Knecht, der sie abholte, das erzählt. Es ist nun nicht mehr weit. Noch drei Stunden. Franz nahm die Kuh wieder an die Hand und führte sie.

Am Spätnachmittag kamen sie an. Leni überlegte, was sie noch kochen könnte. Ein bisschen Holz, um den Ofen zu heizen, würde sie schon finden, dachte sie. Franz hatte in den letzten zwei Tagen nichts Warmes gegessen. Sie wird ihm noch eine Suppe oder einen Eierkuchen machen. Ob der Stall warm ist? Die Kuh muss ihren Kleientrank noch bekommen, auch die Schweine müssen noch was Warmes im Trog haben. Der Eimer Futter war ein bisschen wenig und kalt.

Der Einzug eines neuen Hirten – das kam nicht jeden Tag vor. Als Franz seiner Frau aus dem Wagen half, kam der Bürgermeister auf ihn zu, dessen Knecht den neuen Hirten aus Hersbruck geholt hatte.

„Grüß Gott!“, sagte er wohlwollend. „Hoffentlich bringt ihr Glück in die Gemeinde.“

„So es Gott will, Herr Bürgermeister“, sagte Franz.

Der Gemeindediener zog flüchtig die Amtsmütze. „Glück ins Haus, Nachbar!“ Er wohnte im Hirtenhaus. Die Magd von der Ammerbäuerin stand auf der Straße. Franz und Leni mussten recht oft grüßen.

Sie traten in die kahle, fast leere Stube im Hirtenhaus. Dann gingen sie in die kahle, verräucherte Küche und in den Kuhstall. Leni sah über die Stiege, die zum Boden führte, sie wäre gerne hinaufgegangen, sie war jedoch zu müde. Sie gingen wieder in die Stube. Sie fassten sich an den Händen wie ein Brautpaar.

„Bring mir ein bisschen Holz“, bat Leni, „und die kleine Lampe und das Esszeug aus dem Sack. Und dann mach erst der Kuh und den Säuen die Streu und schneid den Gänsen ein paar Rüben!“

„Mach Feuer, Leni, das andere mache ich schon“, antwortete Franz. „Du musst dich jetzt ausruhen, Mutter.“

Leni setzte sich auf die Ofenbank. Wolf schaute in alle Ecken, als suche er sich einen Platz. Er war bis über den Bauch hinaus voll Schmutz von seinem Marsch. Er schaute wie fragend zu Leni. Ob sie wohl mit ihm sprechen möchte?

Aber Leni sprach nur leise für sich. Sie betete.

*

Franz holte Bütten, Scheffel, Kleie, Kartoffeln und Wasser, dann den Tisch und die zwei Stühle. Leni wischte die Stube auf. „Dass die so hinausgegangen sind!“, sagte sie kopfschüttelnd. „Dass die sich nicht geschämt haben!“ Franz stellte dann die Bettstelle in der Stube auf, neben der Bank, die an der Wand herumlief. Dann holte er die Kleider aus der Truhe. „Es ist nicht gut, wenn es so lange zusammengedrückt liegt“, sagte er. An dem Deckenbalken im Hirtenhaus in der Pfalz hatten sein Hirtenmantel und das alte Posthorn gehangen. Er möchte die Sachen auch hier wieder anhängen, aber es war kein Nagel mehr drin, auch in der Wand und an der Tür nicht. „Die haben aber alles notwendig gebraucht“, sagte Leni abfällig. „Das muss eine schöne Gesellschaft gewesen sein.“ Leni schaute auf die großen Löcher in der Wand. Franz holte den Kasten mit Hammer, Kneifzange und Nägeln. Dann band er die Betten mit Stricken am Ofen fest, denn auch das Ofengeländer war verschwunden. Zwei Fenster waren entzwei, die anderen waren durch viele Bleistreifen zusammengehalten. Dann schlug Franz Nägel ein, hing Burnus und Horn an den Deckenbalken und Lenis Schürze und Rock an die Tür. Leni ging in die Küche, das Futter für das Vieh zu kochen. Franz nagelte ein paar Pappscheiben vor die offenen Fensterkreuze.

Dann trug er den Trank für die Kuh in den Stall, dann den für die Säue. „Mutter, nun höre auf“, sagte er im Gehen. „Mach uns noch ein bisschen Kaffee, für heute ist’s genug.“

Die Kuh lag schon, stand aber rasch auf, als sie den Trank roch. Die Säue schmatzten behaglich. Sie sind also gesund, dachte Franz. „Das ist auch so eine Sache, so lange auf dem Wagen.“ Wolf verzehrte gierig die Kartoffeln, die Leni ihm gekocht hatte. „Es ist doch alles recht gut gegangen, Mutter“, stellte Franz zufrieden fest. „Nun bring uns auch etwas zu essen und setz dich her zu mir.“

Leni stellte Kaffee und Brot und das Stück vorjährigen, gelben Speck auf den Tisch und sagte: „Wenn du noch ein bisschen wartest, Franz, mach ich dir noch einen Eierkuchen.“

„Ich esse lieber ein Stückchen Fleisch“, sagte Franz. „Mach einen Eierkuchen für dich.“

„Ich muss gradnaus sagen, dass ich auch lieber Fleisch ess.“ Franz zog sein langes Messer aus der Gesäßtasche und schnitt sich Brot und Speck ab. „Musst nicht gar so geizig an dir selber sein“, ermahnte er Leni. Leni tat, als verstünde sie nicht. Sie setzte sich neben Franz und aß mit ihm trocken Brot und alten Speck. Sie hätte gern noch dies und jenes gefragt, aber sie wusste, er ‚macht selber erst alles durch’ und sagt ihr dann immer alles, wenn er selber damit fertig ist. So bestätigten sie sich noch einmal, dass die Kuh ihren Trank gern genommen, die Säue tüchtig geschmatzt haben, dass doch alles gut gegangen ist. Dann warfen sie die Betten auf den Strohsack und auf die Bank, auf der Franz schlief. Sie waren müde – und dann das teure Petroleum.

Als Kesselmann – der Gemeindediener – über die Tenne in sein Stübchen stampfte, war es im Hirtenhaus schon dunkel.

*

Am andern Tag ging Franz mit Leni über Land, um ihr die Äcker und Wiesen zu zeigen, die zum Hirtenhaus gehörten.

Ein kleiner schmaler Anger lag in der Kettengrube. Schwerer heller Lehm. In den Furchen stand Wasser.

„Was da wachsen soll, weiß ich auch nicht recht!“, sagte Leni. „Die Kartoffeln werden schwarz, und das Korn ersäuft in der Saat. Und über eine Stunde Weg und keine Straße, kannst nicht mal herfahren, auch mit zwei Kühen nicht!“

„Da muss man halt fahren, wenn es trocken ist“, meinte Franz ermunternd. „Ich habe das Winterkorn gesehen, es war ganz gut gestanden. Gar zu teuer sind ja die paar Rohre für einen Ablauf auch nicht. Vielleicht kann ich in der Ziegelhütte Ausschuss kaufen.“

Leni seufzte verstohlen. Dann gingen sie fort, durch den Wald. Franz schaute nach trockenen Ästen aus. Sie hatten kein Holz für den Winter.

„Da kann man leicht ein paar Schubkarren voll zusammenbringen“, stellte er fest. „Es ist gar nicht so weit, da kann man ein paarmal am Tag fahren.“

Sie kamen zu dem Acker an der Bahn und der Wiese daneben, in der anderen Richtung des Dorfes. Der Acker lag höher als die Wiese und fiel an beiden Seiten stark ab.

„Das ist eine richtige Wasserleitung, bloß die Steine bleiben liegen“, sagte Leni enttäuscht.

„Die müssen wir halt rausnehmen“, meinte Franz geduldig.

„Das ist eine Winterarbeit für ein paar Wochen.“

„Und wenn sie raus sind, ist’s auch nicht viel besser. Da ist ja der reine Sand. Und Mist ist schon ein paar Jahre nicht hergebracht worden. Wenn man da richtig düngen wollte, brauchte man drei Kühe.“

„Arbeit wird’s machen“, meinte Franz, „aber wir haben doch gesunde Arme. Das kann man sich denken, dass die Sache runtergewirtschaftet wird, wenn sie jedes Jahr einen anderen Herrn hat. Ein bisschen besser als in der Pfalz ist’s doch, mein ich.“

„Schimpf nur nicht, Franz, wenn ich auch meine Meinung sag. Wir brauchen uns doch nichts vormachen.“

„Ich schimpf doch nicht, Mutter. Das hat doch gar keinen Wert. Ich kann’s doch auch nicht anders machen, wie es ist.“

Leni spürte, dass Franz verletzt war. Das hatte sie nicht gewollt. Sie ärgerte sich nur über die Bauern. Für den Hirten sind eben ein paar armselige Fleckchen gut genug.

Die Wiese war klein und nass. In der Mitte stand Wasser. Die trockenen Stellen waren voll von Binsenstöcken und Maulwurfshügeln.

„Für zwei Kühe wird’s doch nicht recht langen, noch dazu, wenn ein nasses Jahr ist“, sagte Leni vorsichtig.

„Ich denke, wenn wir Boden auffahren, holen wir ganz schön was raus. Boden ist oben an der Bahn genug, da braucht man nur einen Schubkarren“, beruhigte Franz.

Der dritte Acker lag wieder in einer anderen Richtung.

An die hundert Hopfenstangen zählte Leni. „Wenn wir einen Zentner zusammenbringen wollen“, kalkulierte sie, „wird’s viel sein.“

„Wenn der Hopfen was kostet, kann man schon zufrieden sein“, meinte Franz. „Wenn wir die Sachen ein paar Jahre gut bearbeiten, wird auch was wachsen.“

„An mir soll’s nicht liegen“, antwortete Leni.

Es war gegen Abend, ein Tag vorüber und nichts Rechtes geschafft. Nur abgeladen und die Leni herumgeführt. Morgen, nahm Franz sich vor, beginnt die Arbeit.

*

Wenn die Leni nicht hochschwanger wäre, ginge das alles ganz gut, dachte Franz. Sie könnte Holz heranholen und Streu für eine Wand an den Kuhstall. Er könnte sich mit den Bauern und dem Vieh bekannt machen. Die Bauern rufen immer nach dem Hirten, wenn im Stall etwas nicht in Ordnung ist. Und wenn der Hirt keinen Rat weiß, dann taugt er nichts. Franz musste sich auch Gewissheit verschaffen, wann die eine oder die andere Kuh kalbte. Es ist immer eine Mark pro Kalb und das Stück Brot dazu. Auch musste Franz wissen, ob und wo ein Stück Vieh verkauft wurde, damit er beim Handel zur Stelle war und ihm die ,Schmusmark’ nicht entging. Er musste die Knechte und Mägde kennenlernen. Manchmal kann man einem Knecht ein Stück Holz auf den Wagen werfen, dass er es mit heimfährt. Wenn man bei den Bauern eine Fuhre erarbeitet, fährt ein Knecht manchmal auch zwei, wenn man sich gut mit ihm versteht. Die Magd schneidet etwas tiefer ins Brot, wenn sie den Hirten mag. Sie kann dem Bauern sagen, dass er seine Sache besser versteht als ein Tierarzt. Die Bauern beginnen bald zu dreschen. Leni kann in diesen Wochen nicht. Der Winter ist kurz, und bis Frühjahr musste Franz Geld für die Glocken haben und die Riemen dazu. Hundert Mark, rechnete Franz, für Glocken und Riemen, wenn er die Riemen selbst aus der Haut schneidet und näht. Wenn er zwanzig Kälber den Winter über holen könnte, wären das zwanzig Mark. Ein paar Stück Vieh würden auch verkauft werden. Wenn er sie zur Stadt führt, zum Viehhändler, kann er für sich pro Stück drei Mark rechnen. Dann der Erlös für das Kalb von der eigenen Kuh dazu, dann wird es schon gehen, rechnet Franz. Das kleinere Schwein wollen sie schlachten. Das andere wollen sie verkaufen. Dafür wollen sie einen Wagen kaufen. Ihren kleinen alten Wagen hatten sie in der Pfalz verkauft. Hier mussten sie einen größeren haben. Dann war noch ein Posten für Hopfenstangen. Zwanzig Mark rechnete Franz dafür. Das Geld für die Hebamme und die sechs Mark für den Pfarrer hatte Leni schon früher beiseite gelegt. Wenn er dann die Arme frei hat, kann er vielleicht doch manchen Taler verdienen für das bisschen Kaffee, Zucker, Petroleum und was sie sonst noch brauchen. Das Korn für Brot wird er schon beim Dreschen verdienen.

Am andern Morgen stand Franz schon recht früh auf. Leni fragte ihn, wo er hinwolle. „Bleib nur liegen“, antwortete Franz. „Ich hole geschwind ein paar Schubkarren voll Holz.“

„Plag dich doch nicht immer gar so“, bat Leni. „Kannst doch wenigstens erst ausschlafen.“

„Ich plag mich schon nicht tot“, sagte Franz.

Er war froh, als er aus dem Hause war. Dann schob er mit Schubkarren, Reisighaken und Beil in schnellem Tempo nach dem Wald, schlug einige trockene Stämme ab, packte sie unter das Reisig und fuhr voll beladen heim, zweimal hintereinander, noch ehe im Dorf Leben wurde. Als Leni das Vieh besorgt hatte, kam er mit einem großen Korb Holz ins Haus und schichtete es in der Küche auf. Als er mit dem zweiten Korb voll Holz kam, war der Kaffee fertig und für ihn ein Eierkuchen. Franz schnitt wieder in der Mitte durch, aber Leni wollte nicht essen. Franz konnte sie nur dadurch zwingen, zu essen, dass er drohte, Lenis Teil dem Wolf zu geben. Leni aß dann, als würge sie jeder Bissen.

„Jetzt will ich ein bisschen im Dorf rumschauen“, sagte Franz dann. Leni ging auf den Boden, besah die kahlen Kammern, machte sauber und räumte auf. Am Abend war sie fertig. „Ich glaube, ich habe noch lange Zeit“, sagte sie zu Franz. „Wenn ich ein paar Tage beim Dreschen helfen könnte, das wäre ganz schön. Ob ich einmal frag beim Schlenken, die fangen morgen an.“

„Das leid ich nicht!“, brauste Franz auf.

„Franz, schau, ich bin mit der Magd so ins Gespräch ’kommen. Sie dreschen doch mit der Maschine. Ich nehm doch nur Stroh weg.“

„Und das Stehen und der Staub?“

„Ich kann daheim auch nicht still sitzen, das halte ich nicht aus. Und der Staub kommt doch nur bis zum Hals, das schadet doch dem Kind nichts. Und du weißt doch, wir brauchen die paar Mark.“

Franz kämpfte mit sich: „Mutter, glaub nicht, dass ich dir’s verarg, dass du jetzt nicht kannst“, sagte er. „Vielleicht wär ich hingegangen, aber ich soll für den Wirt eine Kuh in die Stadt treiben, hab’s schon versprochen.“

„Ich hab’s auch schon versprochen“, sagte Leni.

„Hast mich also hintergangen“, drohte Franz mit komischem Ernst.

Am Abend holte Leni beim Wirt für zehn Pfennig Backsteinkäse, und sie weigerte sich nicht mehr, die Hälfte davon zu essen. Am anderen Morgen standen sie zusammen auf und besorgten das Vieh. Dann ging jeder an seine Arbeit. Es war Sonnabend. „Morgen kannst du ja ausruhen“, meinte Franz.

Aber Leni ruhte auch am Sonntag nicht. „Was sollen die Leute denken“, sagte sie. „Wenn man arbeiten kann, kann man auch in die Kirche gehen.“ Franz zog seinen neuen Anzug an, und Leni band ihre seidengeblümte Schürze vor ihr schwarzes Brautkleid.

„Danket dem Herrn, denn er ist freundlich!

Und seine Güte währet ewiglich!“

Der Leni war, als wäre dieser Zwiegesang in der Kirche zu ihrem Empfang gewählt. Am Montag ging sie wieder dreschen. Sie hielt aus, bis alles Korn in den Säcken war. Sie ließ sich mit Korn auszahlen, und Franz ließ das Korn in der Mühle gegen Mehl umtauschen.

Leni wollte noch backen, doch das Würgen im Teig und das gebückte Stehen über dem Trog hat sie dann doch niedergeworfen.

Sie musste sich nun Zeit nehmen, mich erst zur Welt zu bringen.

ZWEITES KAPITEL

Hier ist das Dorf, in dem ich geboren bin, und es war am 13. Juli 1889. Gersdorf heißt es, und es liegt an der Schnaittach, einem Nebenfluss der Pegnitz. Vom Nordosten her schieben sich die Berge bis an seine Flurgrenzen. Der ortsfremde Wanderer aus der Stadt, der an einem Frühlings- oder Sommertag am Abend aus dem Wald hervortritt und nach einem Nachtquartier Umschau hält, ist überrascht von dem Anblick.

Fruchtbare Wiesen und Felder umschließen das Dorf, und die Schnaittach schlängelt sich hufeisenförmig um es herum, und seine Ufer bilden einen malerischen Kranz von Pappeln und Eschen und Weiden. Mitten im Dorf, hoch aus den Obstgärten hervorragend, steht die Kapelle. Das helle Grün der Hopfenfelder wetteifert mit den Farben des Gemeindewaldes: Kiefern, Tannen, Lärchen, Eichen und Birken. Die Gemüse- und Obstgärten vor den Häusern waren stets sauber instand und auch die Häuser selbst und die Straßen und Höfe, und die Leute aus Gersdorf waren immer sehr stolz auf ihr Dorf.

Mein Vater war sehr stolz auf seinen guten Ruf als Gemeindehirt, und als ich über die Schönheit meiner Heimat hinauswuchs und recht unliebsam an meine Bürgerpflichten erinnert wurde, hatte ich das fünfte Lebensjahr wohl kaum überschritten. Es war beschlossen worden, dass ich im kommenden Sommer die Gänse zu hüten hätte, und diesem Beschluss lagen recht nüchterne Erwägungen zugrunde. Ich war damals bereits der älteste von drei Geschwistern, aber zum Hüten der Gänse hatten die Eltern bis dahin einen aus der Schule entlassenen Jungen dingen müssen, so dass wir mit sechs Menschen um den Tisch saßen, ein Umstand, der mir bis dahin wenig Kopfzerbrechen verursacht hatte; aber nun kam so etwas wie ein jähes „Frühlingserwachen“ über mich. Den ganzen Tag allein auf den Gänseanger verbannt, das schien mir ganz unfassbar, aber meine Bitten und Tränen dagegen wurden von meinem Vater mit dem Argument abgetan: „Merk dir das ein für alle Mal, Heinrich, du bist nicht bloß zum Fressen auf der Welt!“

Damit war der zweite Abschnitt meines Lebens eingeleitet, und da stand ich nun, eine Peitsche in der Hand, und hörte die Ratschläge der Mutter an, die mich lehrte: „Pass nur gut auf, dass die Gänse nicht in die Kornfelder gehen, denn im Augenblick haben sie ein großes Stück verwüstet, weil sie mehr niedertrampeln, als sie fressen, und dann müssen wir den Schaden bezahlen … Und auch heimlassen darfst du keine, sonst machen sie unterwegs Schaden … Und hinauf an den Bahndamm darfst du sie nicht lassen, dieses Gras gehört dem Bahnwärter, und die Bahnwärterin macht dann gleich einen Lärm, dass man es meilenweit im Umkreis hört. Und dass du im Wald kein Feuer anmachst, sonst kann der ganze Wald Feuer fangen … Und vor allen Dingen darfst du nicht schlafen, weil hier auf der Landstraße allerhand Menschen vorbeikommen, Handwerksburschen und Zigeuner, und wenn du schläfst, stehlen sie dir die Gänse vor der Nase weg, und für jede abgängige Gans müssen wir aufkommen …“

Die Mutter hatte wahrhaftig nicht übertrieben, und sehr bald zeigte sich auch, dass sie eine recht wichtige Angelegenheit gar nicht in Rechnung gestellt hatte. Die Gänse hatten vor mir und meiner Peitsche nicht den nötigen Respekt, weil die meisten schneller laufen konnten als ich, und wenn ich ihnen manchmal dicht auf den Fersen war, dann flogen sie mit einem höhnischen Geschrei davon. Es war ein aufreibender, widerwärtiger Kampf mit dem Gänsevolk, und wenn ich zeitweilig Sieger blieb, dann wusste ich mit meinem Sieg nichts anzufangen. Hunderte Male zählte ich die Waggons der vorbeifahrenden Züge, und ich wusste einige Dutzend Krähen- und Elstern- und sonstige Vogelnester und angelte Frösche und zwirbelte mit Grashalmen die Grillen aus ihren Löchern, aber alles nur, um die schrecklich lange Zeit von morgens bis abends totzuschlagen, denn ich war ein Kind, und dieser Gänseanger unter diesem herrlichen bayrischen Himmel war für mich schlimmer als ein Gefängnis. Ich war ein Kind und wartete vom Frühling bis zum Herbst auf den Winter, denn erst der Winter erlöste mich aus dieser Gefangenschaft, und als weitere Milderung meines Schicksals begrüßte ich den Tag, wo die Schule mich in Anspruch nahm, denn auf diese Weise blieb für mich die Gefangenschaft auf dem Gänseanger auf einen halben Tag beschränkt. Solange ich in der Schule war, hütete die Mutter.

Diese ersten Schuljahre waren für mich keine Enttäuschung, und dies lag in der Hauptsache daran, dass unser Lehrer ein ausnahmsweise gütiger Mensch war, und er konnte außerdem wunderbar erzählen. Er war als junger Mensch in Italien, Frankreich, Spanien und Amerika gewesen, und seine Berichte aus diesen Ländern bildeten einen Teil des Geografieunterrichtes. Es war vielleicht eine Schwäche dieses schon bejahrten Mannes, dass er sich bei seinem Geografie- und Geschichtsunterricht nicht an das vorgeschriebene Schema hielt, und dass er es auch mit dem Religionsunterricht so hielt. Es waren stets sehr lebendige Geschichten, die er erzählte, und ob es nun der Wahrheit entsprach, dass er „den Kindern den Kopf verdreht“, und weswegen er dann auch zwangsweise pensioniert wurde, mag dahingestellt sein. Mir und vielen anderen seiner Schüler fiel der Abschied von unserem alten Lehrer schwer aufs Herz, und bald zeigte sich auch, dass wir an ihm sehr viel verloren hatten, und für mich bedeutete der Abschied von unserem alten Lehrer den Abschluss der zweiten und den Beginn der dritten Etappe in meinem Leben.

Unser neuer Lehrer hieß Kleinhammer, war Mitte der Zwanzigerjahre, lang und dürr und kam direkt vom Kasernenhof. Die Schüler mussten fünf Minuten vor Beginn auf ihren Plätzen sitzen, und pünktlich mit dem Glockenschlag riss Kleinhammer die Tür auf. Wehe dem, der nicht vorschriftsmäßig auf seinem Platz stand und laut mitschrie: „Guten Morgen, Herr Lehrer!“

Wenn er mit armen Leuten sprach, war sein Gesicht streng, seine Haltung steif, und er zwirbelte wichtigtuend an seinem weizenblonden Schnurrbart herum. Im Verkehr mit Bauern, die ihm gelegentlich ein Stück Speck oder einige Eier schickten, sonst aber weder im Gemeinderat oder sonst einem Verein eine wichtige Rolle spielten, lüftete er den Hut ein wenig, lächelte im Gespräch freundlich und leutselig, manchmal auch krampfhaft meckernd, und der unvermittelte Übergang von diesem krampfigen, meckernden Lachen zu einem todernsten Gesichtsausdruck reizte Kinder wie mich geradezu zum Lachen. Begegnete Kleinhammer jedoch einem Mann, an dessen Gunst ihm besonders gelegen war, dann klappte er die Hacken zusammen, als wäre er immer noch auf dem Kasernenhof. Sein Rücken war dabei so schmiegsam wie sein Haselnussstock, und sein Gesicht bestand nur aus Dienstbeflissenheit. Bei jedem „Jawohl“ nickte er eifrig mit dem Kopf, manchmal zu einem „Jawohl“ zwei- oder dreimal, und diese ruckartigen Bewegungen gingen durch den ganzen Körper, wobei er bei jedem Kopfnicken die Absätze hob, sonst aber wie angewachsen stehenblieb. Erst wenn er dann verabschiedet wurde, taute er, so schien es, wieder von der Erde los. Wie ein leibhaftiger Faxenmacher hat er sein Gesicht in der Gewalt, musste ich immer wieder feststellen.

Ein solcher „Faxenmacher“ war nämlich einige Male im Dorf gewesen, und dieser Kasper, wie die Leute diesen Possenreißer nannten, war unserem Lehrer auch äußerlich nicht unähnlich. Er war sozusagen ein ausgewachsener Kleinhammer, noch länger, noch dünner, noch geschmeidiger, und der Übergang vom tödlichen Ernst zu einem meckernden Lachen war bei ihm noch unmittelbarer. Er lachte dann so hellauf und aus vollem Hals und Herzen über die Verblüffung seiner Zuhörer, dass alle mitlachten, bis der Kasper mit seinem Gegenspieler wieder eine todernste Situation heraufbeschwor. Niemand wollte an diesen Ernst glauben, aber die Aufregung des Kaspers wirkte so echt, dass man doch daran glauben musste, ob man wollte oder nicht. Aber dann kam im Gespräch wieder ein raffinierter Übergang, wo das wiehernde Lachen des Kaspers von neuem zur Geltung kommen konnte, und wieder lachten alle Leute aus vollem Halse mit und sagten: „Oh, das ist aber ein Teufelskerl! Der zeigt einem unbezweifelbar, wie viel Heuchelei und Windbeutelei es in der Welt gibt.“

Kleinhammer hatte natürlich keine Ahnung, dass sein Benehmen mich ständig an diesen Kasper erinnerte, den ich um seine Fähigkeit, die Leute zum Lachen zu bringen, aufrichtig beneidete. Manchmal wurde ich durch das Gebaren unseres Lehrers so deutlich an die Grimassenschneiderei des Zirkuskaspers erinnert, dass ich Mühe hatte, hier in der Schule nicht laut loszulachen.

Gerade durch unseren Lehrer bekam ich immer wieder Sehnsucht nach dem Zirkuskasper, und manchmal malte ich mir aus, wie unbändig die Leute lachen würden, wenn dieser Kasper vor allen Leuten als Herr Lehrer Kleinhammer auftreten würde. Diese Vorstellung beschäftigte mich zeitweilig so sehr, dass ich mich selbst in dieser Possenreißerei übte. Ich beobachtete mein Gesicht im Spiegel, übte mich, grimmig erschrocken dreinzuschauen und plötzlich loszulachen, und manchmal platzte ich auch in Gesellschaft einiger Schulkameraden mit meinem eingeübten Lachen heraus, um sie dann plötzlich mit einem todernsten Gesicht zu überraschen. Die Wirkung war für mich ermunternd. „Ei, grad wie der Zirkuskasper“, sagten sie. So sagte auch mein Freund Sebastian Walk, der mir nun, sooft er nur konnte, auf dem Gänseanger Gesellschaft leistete.

Bald darauf wurde mir dann diese Ermunterung zum Verhängnis. Während der Schulpause kam ich dazu, als Sebastian das Gebaren unseres Lehrers nachahmte. Die Vorstellung fand in dem am Schulhof liegenden Friedhof statt, und Sebastian und sein Publikum glaubten sich durch die Mauer vor verräterischen Zudringlingen geschützt. Sebastian machte seine Sache nicht schlecht, aber ich war gar nicht befriedigt. Ich schob Sebastian beiseite, und mein Erfolg war durchschlagend. Das ganze Rudel Jungen krümmte sich vor Lachen. Ganz plötzlich jedoch brach das Lachen jäh ab, denn jenseits der Kirchhofsmauer war ein Gesicht aufgetaucht, starr und grau: das Gesicht unseres Lehrers. Er hatte sich im Schulhof an die Mauer herangepirscht.

Wie ein aufgescheuchtes Rudel Wild lief mein Publikum davon, während Kleinhammer auf mich einschlug. „Du scheinheiliger, elendiglicher Duckmäuser du! Du Rotzlümmel, du gottverfluchter, hundserbärmlicher!“, schimpfte er. Erst als mir das Blut aus der Nase lief, hörte er auf zu schlagen, aber das geschah erst, als er mich schon ins Schulzimmer hineingeprügelt hatte. Ich wurde sofort in die „Schandbank“ kommandiert und damit der Verachtung der ganzen Schulklasse preisgegeben. Diese Bank war die letzte in der Knabenreihe, dicht an der hinteren Wand, von der vorletzten Bank durch einen großen Zwischenraum getrennt.

Ich war schon an mancherlei Unglück gewöhnt und nahm daher die Schandbank als unvermeidlich in Kauf. Dass die Schlacht im Teutoburger Wald im Jahre neun unserer Zeitrechnung stattgefunden hatte, wusste ich bereits vom ersten Schuljahr her, aber als mich Herr Kleinhammer eines Tages danach fragte, dachte ich gerade darüber nach, wie ich die Zeit nach dem Schulunterricht ausfüllen könnte. Es regnete nun schon den ganzen Morgen, aber die Eltern hatten mir streng verboten, auf dem Anger Feuer anzumachen. Die Hecke am Bahndamm war abgebrannt, wahrscheinlich durch Funken aus einer Lokomotive, aber die Frau Greller, die Frau des Bahnwärters, hatte behauptet, Sebastian und ich hätten die Hecke angezündet. Die Mutter hielt deswegen die Streichhölzer verschlossen. Sebastian hatte mir jedoch welche verschafft und dazu eine dichtschließende Blechschachtel, um die Streichhölzer vor Feuchtigkeit zu schützen.

Hätte Kleinhammer wiederholt, was er von mir wissen wollte, wäre ich trotz meiner eigenen Sorgen sicherlich nicht in Verlegenheit geraten, aber Kleinhammer hatte es darauf angelegt, mich bei einer Unaufmerksamkeit zu ertappen, und dies war ihm gelungen. Ich bekam daher auf jede Hand zwei Hiebe mit dem Haselnussstock. Ich musste mich sehr zusammenreißen, um die Tränen zurückzuhalten. Aber es gelang mir. Es hätte nämlich schlimmer kommen können. Hätte Kleinhammer mir befohlen, die Taschen umzudrehen, wäre ich wahrscheinlich meine Streichhölzer losgewesen, und das hätte mich viel härter getroffen.

*

Unter einem Baum an der Waldspitze am Gänseanger erwartete mich die Mutter. Sie hatte zum Schutze gegen den Regen einen alten, vielmals geflickten Mantel umhängen und darunter für mich eine trockene Joppe und einen trockenen Kartoffelsack.

Ich zog die trockene Joppe an, zog den einen Sackzipfel nach innen, so dass eine spitze Haube daraus wurde, und stülpte mir die Sackhaube über den Kopf. Dann holte die Mutter ein Stück Brot und einige Äpfel aus der Tasche und sagte: „Da, das hab ich dir mitgebracht … verdient hast du es ja nicht … Sitzt du denn immer noch auf der Schandbank?“

In dieser Frage klang noch die Bestürzung meiner Eltern über mein ihnen ganz rätselhaftes Betragen gegen den Lehrer und das über mich hereingebrochene Unglück nach. Als sie davon erfahren hatten, waren sie überzeugt, dass der Lehrer mir unrecht getan habe, aber alle Erkundigungen ihrerseits bestätigten, dass ich ihn in einer geradezu respektlosen Weise lächerlich gemacht hatte. „Der beste Kasper kann es nicht besser machen!“, sagten selbst die Jungen, die es gut mit mir meinten. Zu dieser unangenehmen Überraschung für die Eltern kam dann noch, dass ich mir keine Mühe gab, von dieser Schandbank wieder loszukommen. Ich hatte eigentlich gar nicht die Absicht gehabt, unseren Lehrer verächtlich zu machen, aber nun verachtete ich ihn. Ich legte es nicht mehr darauf an, vorbildlicher Schüler zu sein. „Ich sitz noch auf der Schandbank und werd vielleicht noch lang drauf sitzen“, antwortete ich der Mutter und begann das Stück Brot und einen Apfel aufzuessen.

„Das liegt aber doch bloß an dir!“, schimpfte die Mutter. „Den eigenen Lehrer zum Gespött machen und dann noch so daherreden, als hättest du obendrein noch recht: Da hört aber doch alles auf!“

Die Mutter sagte dies sehr laut, aber ich hörte doch gut heraus, dass sie nicht so eindeutig Partei für Kleinhammer nahm, als sie mir dies glauben machen wollte. Bevor sie dann ging, sagte sie noch: „Mach kein Feuer an, sonst, wenn noch einmal was passiert, kommen wir nicht mehr am Gericht vorbei.“

*

Da stand ich nun und wartete wieder einmal auf die Sonne. Keine Libelle, kein Schmetterling flattert über den Weihern, kein Fisch schnappt nach einer Mücke, denn der Regen hat auch die Mückenschwärme vertrieben. Die aufklatschenden Regentropfen vereinigen die unzähligen Kreise auf der trägen Wasserfläche zu einem wirren Gekräusel. Nur dicke Tropfen bringen es zu einer Blase, die sich aufbläht und platzt. Die Frösche hören nicht auf zu quaken, aber ihr Quaken unterstreicht nur diese düstere Traurigkeit. Auch das Verhalten der Gänse im Regen ist dumm und traurig. Sie stehen und recken Hälse und Köpfe und Schnäbel zum Himmel. Der Teufel mag wissen, warum sie nicht müde werden, ihre Hälse in den Himmel zu recken. Die Grillen haben sich schweigend in ihre Löcher zurückgezogen. Der Sand in der „Wüste Sahara“, wie wir den Sandflecken zwischen dem oberen und unteren Anger getauft hatten, ist nass und kalt. Kein Vogel singt, die Erde ist nass, und auch der Sack über meinem Kopf wird nass, denn es tropft auch von den Bäumen. Von den Feldern sind die Bauern verschwunden. Die auf der Landstraße vorbeifahrenden Kutscher haben den Plan über ihre Wagen gezogen. Auch die von mir erbaute Hütte aus Reisig ist nass, innen und außen.

Ich blieb also stehen und malte mir aus, was ich beginne, wenn der Regen aufhört und die Sonne wieder scheint. Man kann die nassen Kleider ablegen und trocknen, in den Schlick im vorderen Karpfenteich springen und dann, von oben bis unten voll Schlamm und Schlick, in dem klaren, frischen Wasser im „neuen“ Weiher untertauchen. Dann kann man sich in der „Wüste Sahara“ im Sand eingraben, wieder abspülen, dann auf einen Baum klettern, auf einen recht hohen, und plötzlich sieht die Welt ganz anders aus. Die Gänse haben die Hälse wieder gesenkt, fressen friedlich, die Vögel singen, das Gequake der Frösche klingt lustig, und vielleicht kommt mein Igel wieder. Ich hatte nämlich einen Igel eingefangen, einen Käfig aus Draht und Holz für ihn gebaut und ihn so gut gefüttert, dass er dann von selbst bei mir blieb, in der Hütte übernachtete und am anderen Tag auf mich wartete. Aber nun war er fort, und ich zürnte ihm nicht, falls er nicht wiederkam. Ich wäre auch davongelaufen, wenn ich gewusst hätte, wohin. Aber so blieb mir nur der Stolz auf meine Fähigkeiten und Entdeckungen. Trotz der Ohrfeigen des Herrn Lehrers war mir bestätigt worden: ,Du hast das Zeug zu einem Kasper!‘ Und als ich der Mutter meinen Igel zum ersten Male vorgeführt und sie sich überzeugt hatte, dass er auf mich hörte wie ein Hund, hatte sie gesagt: „Du verstehst dich wohl ganz und gar aufs Hexen und Zaubern?“ Auch mein „Wasserwerk“, das ich gebaut hatte, bewunderte sie aufrichtig. Am Zulauf zum neuen Weiher hatte ich es aufgestellt. Ein breitschaufliges Wasserrad trieb ein anderes Rad mit vier Hämmern, die auf hohl liegende, abgebrauchte Hufeisen schlugen, die ich beim Schmied aus dem Alteisenhaufen herausgesucht hatte. Das Werk hatte einen breiten Zulauf mit Schiebewehren. Ich konnte viel oder wenig Wasser zulassen, je nachdem, ob es schnell oder langsam hämmern sollte. Nun hämmerte es, aber auch seine Melodie klang traurig und trostlos, denn es regnete weiter.

*

Gegenüber dem Bahndamm lag das Bahnwärterhäuschen mit seinem Obstgarten, seinen Himbeer- und Brombeerhecken, und unweit davon am Bahnübergang stand das Wärterhäuschen aus Wellblech, gleichsam wie das Häuschen einer Schildwache vor der Kaserne. Wenn die Signalglocke einen Zug anmeldete, trat Greller, der Bahnwärter, mit Amtsmütze und umgehängtem Signalhorn vor das Blechhäuschen, legte die Schranken am Bahnübergang um, und dann kam auch schon der Zug. Greller stellte sich stramm wie ein Soldat vor den Schranken auf, und zwischen den Zügen gab er den Verkehr für Fuhrwerke und Fußgänger wieder frei. Er war ein kleines, schmalbrüstiges Männchen, und sein Gesicht mit den eingefallenen Backen war so ernst wie seine Amtsmütze, aber wenn es nach ihm gegangen wäre, dann hätte ich mich jetzt zu ihm in das Bahnwärterhäuschen setzen, mich trocknen und wärmen können. Und dass ich mich nicht in das Häuschen setzen und mich trocknen und wärmen konnte, daran war Frau Greller schuld.

Ich hatte lange nicht begriffen, warum diese robuste Frau mich immer so mürrisch musterte, wenn ich bei Greller im Bahnwärterhäuschen saß. „Was willst du denn schon wieder hier?“, hatte sie mich dann eines Tages grob angefahren, eine Frage, deren Beantwortung für mich gar nicht so einfach war. Dass mich die Brombeeren lockten, durfte ich nicht sagen, denn Greller erlaubte mir wohl manchmal, eine Mütze voll abzupflücken, fügte aber in der Regel hinzu: „Lass dich nicht sehen!“ Sein umherschweifender Blick ließ keinen Zweifel daran, wer es nicht sehen sollte.

Eines Tages jedoch hatte Frau Greller mich trotz aller Vorsicht überlistet. Hinter dem Ziegenstall hatte sie mir aufgelauert, war dann wie besessen auf mich losgestürzt, hatte mir die Brombeeren aus der Hand geschlagen und mich zum Anger zurückgejagt. Dabei hatte sie geschrien, als wäre das grässlichste Unglück passiert, und mich mit einer Flut von Schimpfworten bedacht, als wäre ich der ausgefeimteste und durchtriebenste Verbrecher. Ich versuchte mich zu trösten, dass die Grellerin „narrisch“ sei, eine Meinung, die ziemlich stark verbreitet war. Genau genommen gehörte ihr nämlich die Brombeerhecke gar nicht, denn sie stand außerhalb des Zauns. Aber nicht nur diese Frage war strittig. Frau Greller behauptete auch, dass ihr nicht nur das Gras auf dem Bahndamm gehöre, sondern vom Bahndamm ab noch acht Meter. Diesen acht Meter breiten Streifen, den ganzen Bahndamm entlang, hatte sie für ihre Gänse und Ziegen reserviert, weil dort das beste Gras wuchs, und sie hatte den Streifen durch Holzpflöcke abgegrenzt und dann Stangen mit Strohwischen daran eingepflöckt, zum Zeichen, dass dieser Streifen Land „Staatseigentum“ sei. Das Wort „Staat“ und die Drohung mit dem „Staat“ waren Frau Greller überdies sehr geläufig und für mich stets mit der Aussicht verbunden, dass sie mich durch diesen Staat ins Zuchthaus bringen würde. Wie eine Peitsche schwang sie das Wort Staat über mich, dem Faulpelz, dem nichtsnutzigen Lumpazi, dem gottserbärmlichen Haderlumpen, dem Lazzaroner und Dieb.

Und nun stand ich wieder vor dem Wachhäuschen und wartete darauf, dass Frau Greller ins Dorf gehen möchte, und unterdessen setzten sich einige Gänse nach dem umstrittenen Grasstreifen in Bewegung.

Los ging die Jagd! Wie wild gebärdete sie sich, und auch ihr Hund, ein weißer, hellkläffender Spitz, gebärdete sich dann wie wild. Mit lautem Gekläff sauste er über den Bahndamm, um die Gänse zurückzujagen. Und als der Spitz zurückkam, befahl sie ihm: „Such den Tagedieb, pack ihn, den Satansbankert, den elenden!“ In dem langen, verbissenen Kampf, den Frau Greller und ihr Spitz bereits gegen mich geführt hatten, war es dem Spitz begreiflich geworden, wer mit diesem Satansbankert gemeint war, und dass er sich manchmal gegenüber dem von ihm bewachten Herrschaftsbereich aufhielt. Im Nu hatte er mich aufgestöbert und geiferte wie besessen um mich herum, kläglich schreiend und Reißaus nehmend, wenn ich mich nach einem Stein bückte, aber immer wieder anspringend, angefeuert von seiner schreienden Gebieterin, die nun über die Gleise gelaufen kam. In der einen Hand schwang sie einen Knüppel, mit der anderen warf sie mit Steinen nach mir und drohte: „Na wart nur, du Lump, noch heute geh ich zu deinem Lehrer. Er weiß noch lange nicht, was du für eine elende Kreatur bist!“ Mit einer unzweideutigen Entschlossenheit kam sie auf mich zu; ich stand vor der Wahl, mich mit meiner Peitsche zu wehren oder davonzulaufen. Ich lief den Abhang hinunter, hinter mir die von Frau Greller geschleuderten Steine und vor mir, aber immer außer Reichweite meiner Peitsche, den kläffenden Spitz. Vom Bahnübergang her hörte ich lautes Lachen, wohl von zufällig dort vorbeikommenden Passanten.

Ich trollte mich hinüber an die Landstraße. Mir war zum Weinen zumute. Doch nicht sehr lange. Jenseits der Landstraße stieg Rauch auf, und unter der von einem Blitz gespaltenen Eiche saßen zwei Männer bei einem Feuer. Ich gesellte mich zu ihnen.

„Willst uns nicht eine Gans verkaufen?“, fragte der eine, als ich in Sicht kam. Ein langer, bartloser Mensch war er, mit knochigem Gesicht unter einem mächtigen, breitrandigen Hut.

Froh darum, von den Männern angesprochen zu werden, trat ich näher und sah, dass sie sich Kartoffeln im Feuer brieten. „Die Gänse gehören nicht mir“, antwortete ich. „Und sie sind auch durchweg so alt, dass sie zum Essen nichts taugen.“ Der andere der Männer, ein untersetzter, kurz geschorener Bursche mit einem Spitzbart, hatte jedoch die Gänseherde schon recht eingehend gemustert und die Gänse der Frau Greller im Weiher entdeckt: die beiden alten und circa zwanzig junge; obwohl erst halbwegs herangewachsen, schienen sie dem Spitzbärtigen aber zum Abkochen alt genug, denn er sagte, auf die jungen, laut schnatternden Gänse deutend: „Verkauf uns eine von den kleinen dort, um ihr Alter brauchst du dir keine Sorgen zu machen.“

Ich hatte unterdessen an der Kleidung und dem Gepäck der Männer erkannt, dass es reisende Zimmerleute waren, und nun luden sie mich ein: „Greif zu, die Kartoffeln reichen, das Salz auch, nur das Fleisch fehlt … So eine junge Gans kann doch auch ein Fuchs geholt haben …“

„Die gehören nicht zu meiner Herde … die gehören dem Bahnwärter“, sagte ich rasch, eine schreckliche Versuchung in mir niederkämpfend, denn für die Gänse der Frau Greller konnte ich nicht verantwortlich gemacht werden, und sie waren durch ein paar Brocken Brot leicht anzulocken und einzufangen. In meiner Hütte lag mein eiserner Topf. Das Feuer brannte hellauf. Bis die Gans abgerupft und ausgenommen ist, kocht schon das Wasser zum Abbrühen, und spätestens eine Stunde später ist dieses junge Fleisch butterweich, und ich selbst hatte einen solchen Hunger nach Fleisch, dass mir das Wasser im Munde zusammenlief. Zum Überfluss sagte der Spitzbärtige dann noch: „Dem Weibsbild gehören sie also, die dich vorhin mit Steinen bombardiert und den Hund hinter dir hergehetzt hat, dass du gelaufen bist, als wäre der Teufel hinter dir?“

Jetzt musste ich schon all meine Willenskraft anspannen, um nicht der Lockung nach Rache gegen meine Feindin und dem Appetit nach einer saftigen Mahlzeit zu verfallen. „Da lasst lieber die Finger davon!“, warnte ich. „Die taucht immer grad dann auf, wenn man denkt, sie ist wer weiß wie weit, und dann seid ihr in der ganzen Gegend nicht mehr sicher.“

Das half, aber der Appetit war dadurch bei keinem von uns dreien gestillt. „Was zahlt ihr, wenn ich euch ein paar handliche Karpfen fange?“, fragte ich nach einer Weile. Sie schauten sich beide fragend und lächelnd an. „Schau den“, sagte der Lange, „der hat ein Geschäft gerochen.“ Der Spitzbärtige sagte: „Das kommt ganz auf die Ware an, aber ich denk, wir werden schon handelseinig.“

Ich war auch der Meinung. Die Karpfen fischte ich mit meinem Sack aus dem Weiher heraus, eine Sache, bei der ich schon einige Übung hatte. Als ich dann mit drei Karpfen und meinem eisernen Topf zurückkam, hatten die beiden Zimmerleute meine Kleider getrocknet, und die Welt sah plötzlich wieder ganz heiter aus, und wir aßen mit gutem Appetit unsere Fische.

*

Am Abend sagte der Vater zu mir: „Der Pfarrer ist dagewesen, und er hat verlangt, dass du deinen Lehrer um Verzeihung bittest.“ Die Mutter schien zu befürchten, dass ich es mit der Bitte um Verzeihung nicht sehr eilig haben könnte, und fügte der Mitteilung des Vaters hinzu: „Und das ist nicht mehr als recht und billig! Ein solcher Lausbub wie du hat über große Leute keine Possen zu reißen und erst recht nicht über den eigenen Lehrer!“ Was konnte ich dagegen einwenden? Vater und Mutter und Lehrer und den Pfarrer gegen mich, und außerdem wusste ich, dass es um den Brotkorb ging …

Nach dem Morgenlied: „Unsern Eingang segne Gott, unsern Ausgang gleichermaßen …“ waren alle Besonderheiten von den Schülern vorzubringen. Auch ich hätte meine Bitte um Verzeihung nun vorbringen können, aber ich zögerte noch, und die Ursache für dieses Zögern war die Fußkrankheit einiger Schüler, und diese Fußkrankheit wurde Fußheckel genannt. Durch das Herumpatschen im Wasser und die dann darauf brennende Sonne wurde die Haut auf den Füßen in den Sommermonaten so spröde, dass sie platzte und blutete und zum Schreien weh tat, wenn jemand mit der Bürste darüberfuhr.

An diesem Morgen war nun wieder so ein Fußheckelappell, und das war immer zum Gaudium derjenigen Kinder, die es sich leisten konnten, in Schuhen in die Schule zu kommen oder sich die Füße mit Butter einzuschmieren, und nun hatte Sebastian das Pech der erhöhten Aufmerksamkeit des Lehrers, und dadurch wurde mein Vorsatz, den Lehrer um Verzeihung zu bitten, vollends im Keime erstickt. Sebastian war ein Jahr jünger als ich, aber in vielen Dingen viel erfinderischer. Im Töten von Kreuzottern war er Meister. Mochten die Nattern für gewöhnliche Augen unter allerlei Gestrüpp oder Steinen oder Sand unerkennbar sein, für Sebastian nicht. Lautlos schlich er sich mit seinem gabeligen Stock heran und klemmte den Kopf der Natter am Boden fest. In der anderen Hand hatte er ein aus einer alten Sense verfertigtes Schwert, damit schlug er den Kreuzottern den Kopf ab. Klettern konnte er wie ein Eichhörnchen. Die Fischreiher drüben auf dem Schwandauer Berg bauten ihre Nester in die höchsten Wipfel der Eichen, Sebastian kam hinauf. Die Nester der Wildtauben, die meist in hohlen Bäumen brüten, wusste er so sicher zu finden wie ein Marder. Jeden Vogel erkannte er im Flug. Sebastian war es, der mich zum Kochen und Braten der Fische verführt hatte, wofür ich ihm sehr dankbar war, denn bei uns gab es im Sommer manchmal keinen Bissen Fleisch. Auch im Braten junger Krähen hatte er mich unterrichtet.

Ein hübscher Junge war Sebastian jedoch ganz und gar nicht. Irgendwann war er einmal auf eine zerbrochene Flasche gefallen, hatte sich die Oberlippe zerschnitten und zwei Zähne ausgeschlagen. Seine borstigen Haare wuchsen ihm weit in den Nacken und in die Stirn. Sein Gesicht war von Sommersprossen besät, und wenn er sich freute oder ein Unheil witterte: stets verzog sich sein Gesicht infolge seiner Narbe zu einem eigenartigen Grinsen. Auch durch seine Kleidung fiel er unangenehm auf. Seine schon unzählige Male geflickten Sachen mussten immer von neuem geflickt werden, denn Sebastian hatte ein halbes Dutzend Geschwister, und sein Vater arbeitete als Ziegelbrenner. Die vielen, in Farbe und Größe und Formen so verschiedenen Flicken auf den Kleidern Sebastians reagierten auch auf Regen und Sonnenbrand ganz verschieden. Manche wurden steif wie Blech und bleichten aus, andere wurden brandrot, wieder andere wurden rasch mürbe, bekamen neue Löcher, mussten von neuem geflickt werden, und dieses Lumpenbündel von Hose hing stets zerknautscht und schief an seinem Besitzer.

„Stell dich auf die Bank!“, befahl Kleinhammer nun diesem hässlichen Sünder.

Sebastian weiß aus Erfahrung, was folgt, wenn er diesen Befehl ausführt. Er steht völlig hilf- und wehrlos auf der Schulbank, und dann kommt Kleinhammer mit seinem Stock, besieht sich mit verächtlicher und verdrießlicher Miene die fußheckeligen und von vielen Wunden zernarbten Füße und schlägt bei aller schreckhaften Erwartung doch so unverhofft zu, dass Sebastian vor Schmerz die Wände hochginge, wenn Wände in Reichweite wären. Aber es sind keine Wände da. Er kann nur aufschreien, die Füße hochziehen, rettet sich dadurch aber nicht vor weiteren Schlägen. Und Kleinhammer schlug unbarmherzig, auf die Füße, auf die Knöchel, um die Waden, und er wusste sehr gut, wo es am wehesten tut. Sebastian saß wie vom Schreck gelähmt da. Dann wollte er sprechen, brachte es aber nur zu einem stotternden Gejammer. „Herr … Herr Lehrer … Lieber Herr Lehrer …“, bettelte er und streckte die Hände wie zur Abwehr von sich. Sein Gejammer klang infolge seiner Zahnlücke wie das eines zu Tode geängstigten Hasen. Kleinhammer war jedoch nicht gewillt, sich durch solche Faxen von seiner Pflicht abhalten zu lassen. „Auf die Bank, du Mistkäfer!“, schrie er und griff nach seinem Stock.

Da schlüpfte Sebastian unter die Bank, und nun begann eine aufregende Jagd unter den Bänken nach ihm. Die Lieblingsschüler Kleinhammers waren hinter ihm her. Einige Male wurde Sebastian hochgerissen, dann schlug Kleinhammer rasch und kräftig zu. Auch einige Fußtritte konnte er ihm versetzen. Aber auch Sebastian wehrte sich. Er schlug um sich und biss und kratzte. Einem der Häscher riss er ein ganzes Bündel Haare aus und entkam durch die hintere Tür, die neben der Schandbank in den Schulgarten führte.

Wie vorher Sebastian aus Angst und Schreck gestottert hatte, so stotterte Kleinhammer nun infolge des in ihm kochenden Zorns, und dieser Zorn richtete sich gegen mich, weil ich Sebastian hatte entwischen lassen. Zweimal setzte er an, ehe er herausplatzte: „An die Wand!“ und deutete mit dem Stock hinter den Ofen. Dort stand ich bis zur Pause. Als auch ich mich anschickte, in den Hof zu gehen, befahl Kleinhammer mir: „Du bleibst hier!“

Dann verließ er das Zimmer und kam nach einer Weile mit dem Pfarrer zurück, und vor mir stand nun wieder überdeutlich das den Eltern gegebene Versprechen, Kleinhammer um Verzeihung zu bitten. Ich war auch entschlossen, dieses Versprechen einzulösen. Auf den Vorwurf, warum ich Sebastian hatte entwischen lassen, wollte ich antworten: „Ich war nicht darauf gefasst, dass er schnurstracks zur Tür hinausrennt …“

Aber wieder einmal hatte ich mich verrechnet. Das feierliche Verhör begann mit der Anklage, ich hätte Frau Greller und ihren Hund beschimpft, mit Steinen nach ihnen geworfen, von dem auf der Wiese neben dem Anger liegenden Heu Feuer angemacht, aus dem Teich Fische gestohlen und sie im Feuer gebraten, und nicht nur für mich, sondern auch für zwei Vagabunden, die sich in der Gegend herumgetrieben hätten. Ich wusste sofort, dass ich diese Anklage Frau Greller zu verdanken hatte, und berichtete wahrheitsgetreu, dass Frau Greller erst ihren Hund auf mich gehetzt und ich ihn mit Steinen nur abgewehrt hätte, dass nicht ich, sondern die Männer Feuer angemacht hätten und viele von diesen Karpfen in diesem verschlickten Teich wegen Mangel an frischem Wasser krepierten und die Fischreiher davon so viele fräßen, als sie wollten … „Also doch mit Steinen nach Frau Greller geworfen“, schnitt der Pfarrer mir das Wort ab, „und Fische gefangen und sie im Feuer gebraten …“ Der Pfarrer ging. Kleinhammer verbeugte sich tief und öffnete ihm die Tür.

Nun kamen die Kinder vom Schulhof herauf, und ich wurde ihnen von unserem Lehrer als ein nichtsnutziger, heimtückischer Bursche und als abschreckendes Beispiel für alle anderen hingestellt.

„Leg dich über!“, befahl mir Kleinhammer dann. Vier der kräftigsten Jungen hielten mir die Arme fest, zwei andere die Füße, und Kleinhammer versetzte mir zwölf wohlgezielte Hiebe.

*

Die Mutter erwartete mich wie immer auf dem Anger. „Na, hast du dich beim Lehrer entschuldigt?“, fragte sie, nachdem sie mich eine Weile forschend beobachtet hatte.

„Heute nicht!“, antwortete ich. „Es hat heute nicht so recht gepasst.“

„Nicht gepasst?!“, tadelte die Mutter mich misstrauisch. „Was ist denn das für eine Rederei?“

„Ich werde es morgen schon tun“, tröstete ich die Mutter, und ich war froh, dass sie ging. Die Striemen auf meinem Hintern brannten wie Feuer. Ich zog die Hose aus und sprang in den neuen Weiher.

Das kühle Wasser dämpfte sofort den Schmerz, und auch die mit dem Schmerz zusammenhängende Taubheit und Taumeligkeit wich. Die Sonne schien, Mücken und Libellen tummelten sich über dem Weiher, die Gänse grasten friedlich oder tummelten sich im Wasser. Das ganze bunte Leben dieses sonnigen Sommertages kam wieder auf mich zu: das Konzert der Vögel, das Zirpen der Grillen, das Brausen und Pfeifen der vorüberfahrenden Züge, das Klappern der Störche, die auf der sumpfigen Insel im hinteren Weiher auf der Jagd nach Fröschen herumstelzten, die hell klingenden Schläge meines Wasserwerkes.

Doch plötzlich verschwand alles wieder wie durch einen bösen Spuk. Vom Bahndamm her war die keifende Stimme der Frau Greller zu hören und dann das keifende Gebell des Spitzes. Gänse hatten sich wieder zu dicht an den Bahndamm gewagt. Der Spitz fuhr wie wild auf sie los, und Frau Greller schleuderte mit drohender Gebärde von der Höhe des Dammes ihre Schimpfworte auf mich. Bis zu dieser Zeit hatte ich das Gefühl der Furcht fast nicht gekannt. Blitze, die krachend aus dunklen Wolken sausten, waren für mich ein ergötzliches Schauspiel. Auch die Finsternis fürchtete ich nicht. Wenn ich in die Nachbardörfer zu Verwandten ging, kam ich oft in der Nacht zurück. Und wenn mich im Wald Hilflosigkeit oder Verlassenheit beschlich, begann ich so laut zu singen, dass man es bis ins nächste Dorf hörte, und das Bellen der hellhörigen Hunde, die auf meinen Gesang antworteten, zerriss alle Bedrückung. Es erschien mir also absolut einleuchtend, was Vater mir gesagt hatte: „Vor was soll unsereins sich denn fürchten? Einen armen Teufel umbringen, das lohnt nicht.“

Aber nun war es heller Tag, und die Furcht war da, und es war eine ganz andere Art von Furcht, und obwohl ich wusste, dass Frau Greller mich schon immer beschimpft und mich bedroht und ich darüber gelacht hatte, packte mich die Angst. Ich wehrte mich dagegen, indem ich mich auf dem Bauch ins Wasser warf, um über den Weiher zu schwimmen. Sie sollte nicht merken, dass sie mit ihren Drohungen Macht über mich bekam. Aber schon nach drei Stößen, mitten im Weiher, an der tiefsten Stelle, musste ich innehalten. Solange ich stillgestanden war, hatte das kühle Wasser die Wunden auf meiner durchschlagenen Haut gekühlt, doch das Anziehen und Abstoßen der Beine verursachte solche Schmerzen, dass ich absackte, bis über den Kopf versank, Wasser schluckte und mich so jämmerlich und hilflos benahm, als wäre ich zum ersten Male im Wasser. Völlig erschöpft, wie ein übermüder Hund paddelte ich ans Ufer, und es dauerte eine ganze Weile, bis ich mir zusammenreimen konnte: Du hast im Eifer nicht daran gedacht, dass es weh tut, wenn du die Beine anziehst und abstößt, und deshalb ist es dann über dich gekommen wie ein Krampf. Du hast keinen Grund mehr gespürt, bist erschrocken, gestolpert und dadurch noch mehr erschrocken, alles ist eigentlich ganz selbstverständlich. Aber während ich mir so zuredete, schlugen die Zähne aufeinander. Und dann war noch etwas, was sich nicht fortreden ließ: eine sich in meine Haare verkrampfende Faust, die mich ins Wasser gedrückt hatte, es war die Faust der Frau Greller. Ganz deutlich hatte ich diese böse Frau über mir gesehen, von unten, durchs Wasser hindurch, ihre unförmigen Brüste, ihr grobes, fleischiges Gesicht mit der behaarten Warze am Kinn und der plumpen Nase, die aussah wie eine Kartoffel. Und dieser Spuk ließ mich nicht los, obwohl ich Frau Greller nun leibhaftig auf dem Bahndamm stehen sah und schimpfen hörte. Früher hatte ich über sie gelacht, mich über sie geärgert oder sie verachtet. Jetzt fürchtete ich sie, wie ich Kleinhammer und den Pfarrer fürchtete. In meiner Einsamkeit begann ich bitterlich zu weinen, und auch dieses Weinen und diese Einsamkeit waren anders als früher. Mir schien, als wiche alles, was mich bis dahin umgeben und getragen hatte, nun von mir zurück, mich ins Bodenlose versinken lassend. Alles um mich her kam mir irgendwie verändert vor, selbst der Klang meiner eigenen Stimme schien mir fremd und fern.

Nur die Schmerzen meiner Striemen verschafften sich deutlich Geltung. Rücken und Gesäß brannten nach dem kalten Bad empfindlicher als vorher. Ich lag in der Sonne, legte mich dann in den Schatten, doch die Schmerzen blieben, und dann wurde mir so übel, dass ich mich erbrechen musste. Aber auch das war ein anderes Erbrechen als sonst. Es war noch nicht oft vorgekommen, dass ich mich hatte erbrechen müssen, denn die Gelegenheit eines überladenen Magens war selten. Aber es war doch vorgekommen. Zu Ostern erhielten wir für jede Gans, die auf die Weide ging, ein gefärbtes, hartgesottenes Ei, und da wurde dem Magen manchmal zu viel zugemutet. Oder wenn wir unser Schwein geschlachtet und ich zu viel fettes Fleisch gegessen hatte. Auch dieses Erbrechen war unangenehm, dann aber doch eine Erleichterung gewesen. Nun aber war mein Magen fast leer, und doch krampfte er sich zusammen, als hätte ich Gift geschluckt.

Abends beim Heimgehen gab ich mir trotzdem redliche Mühe, aufrecht durchs Dorf zu gehen, obwohl ich im rechten Schenkel bei jedem Schritt einen stechenden Schmerz verspürte. Kleinhammer hatte die Sehne über der Kniekehle getroffen.

*

Im Dorf kam Sebastian auf mich zu: „Ich weiß, Heiner, dass du die Prügel nur wegen mir gekriegt hast“, sagte er reumütig. „Aber dafür kann ich doch auch nichts.“ Dann berichtete er ganz aufgeregt: „Ich bin von der Schule direkt zu meinem Vater gegangen, nach seinem Arbeitsplatz. Der Vater hat mich ausgefragt und dann gesagt, ich solle mich ausziehen. Seine Arbeitskameraden haben dabeigestanden. Sie haben gar nicht glauben wollen, dass der Lehrer mich wegen meinem Fußheckel so gehauen hat, und einer von ihnen hat zu meinem Vater gesagt: ,Ich an deiner Stelle würde den Buben keine Stunde mehr zu dem Schinder in die Schule schicken. Direkt zum Doktor würde ich mit ihm gehen und ein Attest verlangen, und außerdem sind wir auch Zeugen, wie der Junge ausgesehen hat. Und dann würd ich den Schinder vor Gericht zitieren …’ Und mein Vater ist mit mir dann zum Doktor gegangen, und er sagt, auch dein Vater sollte mit dir zum Doktor gehen und dann eine Anzeige machen. Mein Vater lässt es diesmal darauf ankommen … Auch, wenn wir für uns ganz alleinstehen sollten.“

Das klang geradezu herausfordernd, und deshalb sagte ich ebenso herausfordernd: „Warum sollt ihr denn alleinstehen?“

„Ich meine nur so“, antwortete Sebastian und trat dicht an mich heran. „Vorhin war nämlich der Pfaffe wieder bei euch“, flüsterte er. „Es kann sein, dass er deinen Eltern abgeredet hat.“

„Ich werde ja auch noch mein Wort mitreden“, warf ich trotzig hin und ging nach Hause. Der Vater sah mich vom Hof aus kommen, folgte mir in die Stube und fragte mich: „Du hast mir doch heute früh versprochen, dass du dich bei deinem Lehrer entschuldigst?“

Diese Frage traf mich so unverhofft, dass ich nun nicht wusste, wo und wie ich beginnen könnte. „Gewollt hab ich schon, aber es ist halt nicht dazu gekommen“, sagte ich kleinlaut.

„Und warum nicht?“, fragte Vater weiter und im Ton desselben trockenen Verhörs. Ich spürte einen schmerzhaften Druck in der Brust, und wieder kam das Gefühl beklemmender Wehrlosigkeit über mich. „Ich bin ja wieder verprügelt worden wie ein Hund und ganz unschuldig, und deswegen bin ich nicht dazu gekommen!“, wehrte ich mich.