6,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: EDITION digital

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

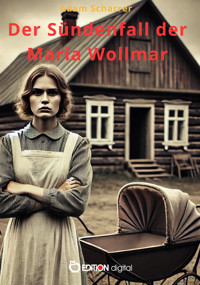

Maria Wollmar wächst als Tochter eines Kleinbauern in einer ländlichen Gesellschaft auf, die von Tradition, wirtschaftlicher Not und patriarchalen Zwängen geprägt ist. Als sie sich in einen polnischen Kriegsgefangenen verliebt und schwanger wird, droht ihr die soziale Ächtung – und ihm der Tod. Der sogenannte Sündenfall wird zum gesellschaftlichen Urteil über ihr ganzes Leben. Doch Maria schweigt nicht. Während der letzten Kriegsmonate des Dritten Reichs, in einem von Angst, Misstrauen und ideologischer Verblendung durchdrungenen Dorf, kämpft sie mutig für ihre Würde, ihre Liebe und die Wahrheit – gegen Männergewalt, gegen den Terror des Regimes und gegen die lähmende Macht der Lüge. Adam Scharrer erzählt mit eindringlicher Sprache und psychologischem Feingefühl von der Kraft weiblicher Selbstbehauptung in unmenschlicher Zeit. Ein bewegender Roman über Emanzipation, Verrat, soziale Gerechtigkeit – und den Mut, trotz allem den eigenen Weg zu gehen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 152

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Impressum

Adam Scharrer

Der Sündenfall der Maria Wollmar

ISBN 978-3-68912-485-4 (E–Book)

Die Erzählung erschien 1979 im Aufbau Verlag Berlin und Weimar.

Das Titelbild wurde mit der KI erstellt.

© 2025 EDITION digital®

Pekrul & Sohn GbR

Godern

Alte Dorfstraße 2 b

19065 Pinnow

Tel.: 03860 505788

E-Mail: [email protected]

Internet: http://www.edition-digital.de

DER SÜNDENFALL DER MARIA WOLLMAR

1

Der Kerzenstummel begann bereits zu zerlaufen, aber der Obergefreite Hermann Reidiger hatte den Brief nun zu Ende gelesen. Dass von fünf Kühen nur drei geblieben waren und dass die Eltern nur ein Schwein hatten schlachten dürfen, interessierte ihren Sohn Hermann nur so nebenbei. Dann schrieben die Eltern noch (oder vielmehr die Mutter, der Vater hatte nur darunter geschrieben: „Besten Gruß und alles Gute, Dein Vater“), „dass wir vielleicht auch noch unseren einzigen Gaul hergeben müssen …, und wie wir dann mit unseren Kühen den Feldbau fertigbringen und uns weiter durchschlagen, wo doch die Schneidemühle und die Kornmühle die meiste Zeit stillstehen, das mag Gott wissen, denn die ewigen und vielerlei Sorgen und die viele Plagerei nimmt ja gerade uns alte Leute arg mit, und auch der Vater verfällt immer mehr und dann noch die erdrückende Ungewissheit … Aber in letzter Zeit wird doch wieder viel darüber geredet, dass wir vielleicht doch noch Hoffnung haben können auf ein Wiedersehen mit unserem Simon, dass bei Stalingrad doch nicht alle ums Leben gekommen sind … Und wenn das wahr wäre, dass auch er wiederkommt, dann könnte man vieles ertragen, und unser Lebensabend könnte dann doch noch einen guten Abschluss finden … Die Maria hab ich schon über eine Woche nicht gesehen, aber sie hat uns gesagt, wir sollen Dich auch von ihr grüßen, wenn wir wieder schreiben.“

… „Besten Dank!", bemerkte Hermann mit unmissverständlichem Hohn, und wäre der Kerzenstummel nicht verlöscht, hätte man auch in dieser dürftigen Beleuchtung sehen können, dass sich in seinem Gesicht eine boshafte Entschlossenheit ausprägte. Auch Borchardt, der in einer Ecke des Bunkers auf einer Pritsche lag, konnte dies nicht sehen, und hätte er es sehen können, hätte er den Grund dafür schwerlich erraten, denn er war der Meinung, dass das Verlöschen des Lichtes und dieses „Besten Dank!“ auf einen Granateinschlag zurückzuführen war, schätzungsweise nur hundert Meter vom Bunker entfernt.

„Die scheinen allerhand gegen uns anzufahren“, bemerkte Borchardt.

„Es sieht so aus“, sagte Hermann. „Es wird Zeit, dass du auf die Beine kommst!“

Borchardt drehte sich stöhnend um, und nach einer Weile sagte er: „Hier in dem Loch wird wohl nichts draus werden … und schließlich ist ja nichts verloren, wenn man krepiert …“

Hermann Reidiger war zu sehr mit sich beschäftigt, um genau hinzuhören. Vielleicht wird auch der alte Gaul eingezogen, stellte er bei sich fest, und diese Feststellungen rückten seine bisherigen Betrachtungen über den Inhalt des Briefes in ein anderes Blickfeld. Bei dem Hof waren immerhin zehn Hektar Land und fünf Hektar Wald, und die dazugehörigen Mühlen, eine Holzschneide- und eine Kornmühle, hatten immer gut floriert und stützten sich auf beständige alte Kundschaft. Für zwei Pferde war alles in allem immer lohnende Arbeit gewesen, denn der alte Reidiger hatte sich auch gut auf den Handel mit Bauholz verstanden, das er früher auf eigene Rechnung auf Lager geschnitten hatte. Aber nun ohne Pferde, und über die Sechzig ist er auch schon, der Alte, und widerhaarig und widerspenstig obendrein …, und ganz plötzlich hatte sich im Ohr und im Hirn Hermanns das Wort „krepiert“ so hartnäckig festgekrallt, dass es die nun folgenden weiteren Einschläge der russischen Artilleriegeschosse nicht verdrängen konnte. Und während er den Kerzenstummel wieder anzündete, sagte er zu Borchardt: „Natürlich ist nicht viel verloren, wenn einer sowieso krepieren will, nur soll man sich möglichst so einrichten, dass es nicht zum Schaden anderer geschieht!“

„Ich werde es versuchen, hab ja auch bis jetzt mein möglichstes getan“, antwortete Borchardt bissig. Und diese Bissigkeit hatte noch einen besonderen Beigeschmack. Hermann Reidiger und Borchardt waren nämlich Landsleute, aus demselben Kirchspiel. Hermann war jedoch auf Borchardt nicht gut zu sprechen, weil dieser etwa dreißigjährige, schon von Natur aus nicht sehr robuste Mensch an Ischias litt. Solange die Rotte aus acht oder auch nur aus sechs Mann bestanden hatte, fiel ein Krankheitsfall wie der des Borchardts nicht ins Gewicht, weil auch ein Schwein und eine Ziege zu versorgen waren, und dieser Sorge gab Borchardt sich mit auffälligem Eifer hin, und auch als Koch war kaum ein besserer zu finden. Aber nun war das Bataillon schon einige Male ausgekämmt worden, die Rotte bestand nur noch aus fünf Mann, und diesen waren täglich achtzehn Wachstunden in der Vorpostenstellung zugeteilt, und wäre Borchardt ein gesunder Kerl gewesen, hätte er mindestens die Hälfte der Wachzeit zugunsten Hermanns übernehmen können. Der Versuch war auch schon einige Male gemacht worden, aber es war zu feucht in dem Erdloch, Borchardt war nachher steif und krank dagelegen, und als eines Tages von einer acht Mann starken russischen Patrouille zwei erhängt worden waren, um die anderen für Aussagen gefügig zu machen, da hatte Hermann deutlich beobachtet, dass Borchardt geweint hatte. Nun sagte Borchardt: „Ich hab nichts dagegen, zum Wachdienst eingeteilt zu werden!“

„Nur nicht so stürmisch!“, sagte Hermann in der ihm eigenen überheblichen Art und dachte bei sich: Du Idiot bekommst es fertig, zu den Russen überzulaufen. Dann suchte Hermann im Schrank nach etwas Essbarem, und als er ein Stück Fleisch vertilgt hatte, versuchte er den Brief von seinen Eltern zu beantworten, zerriss ihn jedoch und warf die Fetzen in den Ofen. Was er dem Brief anvertrauen konnte, schien ihm zu lächerlich, gemessen an dem, was ihn bewegte.

Der alte Reidiger hatte sich bis Ausbruch des Krieges geweigert, Hermann, als dem ältesten Sohn, den Hof zuschreiben zu lassen, und nun befürchtete Hermann, sein Vater könnte den Krieg nicht überleben. Eine Zeit lang hatte es so ausgesehen, dass der Alte sterben könne, ohne dass die Erbschaft des ältesten Sohnes strittig gewesen wäre, weil der Tod des Bruders bei Stalingrad amtlich bestätigt war. Aber nun war diese Hoffnung trotz der amtlichen Todesnachricht über die gesamte sechste Armee recht fadenscheinig geworden, was nicht nur aus dem Brief herauszulesen war. Auch an der Front wurde davon geflüstert. Und nun überlegte Hermann, wie er die Sache mit dem väterlichen Hof rechtzeitig zu seinen Gunsten in Ordnung bringen könnte. Da der Bruder tot war, kann ihm den Hof niemand streitig machen, und wenn der Vater vernünftig wäre, dann würde er seine Einwilligung für die Überschreibung des Hofes auf den noch lebenden Sohn geben, und dies wäre ein recht plausibler Grund für einen Heimaturlaub. Und wenn nunmehr auch nur noch drei Kühe im Stall stehen und der alte Gaul auch noch ausgemustert werden sollte: Maria Wollmar war die Tochter eines immerhin recht respektablen Bauern, und der Wollmar-Hof lag neben dem Reidiger-Hof, und beide Höfe vereinigt würden, die Mühlen mit einbegriffen, eine recht solide Unterlage auch bei einem recht zweifelhaften Ausgang dieses Krieges abgeben. Der einzige Bruder Marias war überdies bereits gefallen und der Vater an der Front. Maria konnte also auf jeden Fall die nötige Kriegsentschädigung mit in die Ehe bringen.

Hermann begann von neuem zu schreiben, und er hatte das Gefühl, als wäre mit diesem Brief und davon, ob dieser Brief rechtzeitig abging, alles gewonnen oder alles verloren, ein Gewinn oder ein Verlust, der für ihn vor einigen Jahren noch beinahe außerhalb seiner Berechnungen stand. Er hatte sich wohl in den Kopf gesetzt, sich diese Maria Wollmar gefügig zu machen, aber nicht deswegen, weil er ernsthaft daran gedacht hatte, sie zu heiraten. Nun jedoch sah die Sache anders aus, und vielleicht hätte Hermann noch eine ganze Weile über dem Brief an seine Eltern gesessen, aber nun bellten plötzlich auch die Flakgeschütze los, und das darauffolgende dumpfe Dröhnen im Rücken der Stellungen kündigte an, dass russische Flugzeuge die Eisenbahnstation bombardierten. Schwere russische Batterien schossen sich ein, und am Abend hatte die Kompanie einen weiteren Ausfall von sechsundzwanzig Mann an Toten und Verwundeten und neun Pferden. Eine der Vorpostenstellungen war durch einen Volltreffer ausgefallen und eine andere dadurch, dass die beiden Posten spurlos verschwunden waren, und einige Stunden später kam der Befehl zum Rückzug.

Es war Winter, und die Schweine und die Ziegen konnte man schlachten, das Fleisch im gefrorenen Zustand retten, falls der Rückzug einigermaßen geordnet vor sich ging. Hermann Reidiger jedoch spürte es in diesem Moment am eigenen Leib, dass dies nicht so war. Er war zum Kompanieführer gerufen worden und lag nun auf dem Bauch. Ein schwerer Einschlag war links von ihm gelandet und ein wahrer Hagel von Splittern und Brocken und Ästen um ihn niedergegangen. Als er sich hochrichtete, sah er, dass rechts auf dem Berg die Kirche bereits brannte. Die Nachbarkompanie rüstete also ebenfalls bereits zum Aufbruch. Und als Hermann nun in den Bunker kam, wurde ihm durch Borchardt mitgeteilt, dass die Rotte der Nachbarrotte angeschlossen sei. Hermann hatte ein böses Wort gegen diesen Borchardt auf der Zunge, aber er sagte nur: „Ich mache dich dafür verantwortlich, dass auch meine Sachen mitgenommen werden!“ Borchardt verstand diese Drohung sehr wohl, aber er schwieg, und er sah aus wie ein Greis. Hermann Reidiger verhandelte mit dem Unteroffizier der Nachbarrotte über die Mitnahme seines Gepäcks, doch bevor er seinen Bunker wieder erreichte, riss eine schwere Granate ein riesiges Loch vor dem Eingang auf und begrub alles unter sich. Um Hermann Reidiger wurde es stumm und schwarz. Fetzen einer krepierten Granate hatten ihm den linken Arm zerschmettert, und als er in einem Feldlazarett wieder zum Bewusstsein kam, hatte er seinen Arm verloren.

Der Rückzug der deutschen Armeen an der Ostfront nahm bedrohliche Ausmaße an, und hier und da tauchte das Wort „Waffenstillstand“ auf, und dieses Wort war für Hermann Reidiger wie der Schlüssel zum Tor eines riesigen Leichenhauses, das unvermittelt aufspringen konnte, und Hermann fürchtete, dass sein Bruder Simon nicht unter den Toten war.

2

Der alte Reidiger hatte wohl noch immer Wasser genug für seine Mühlen, aber selten Arbeit. Die private Bautätigkeit war auch in Oberlinden und Umgebung nahezu eingestellt. Staatsaufträge zu erhalten war für Reidiger sehr schwer, er war nicht mehr in der Lage, einige für dieses Geschäft wichtige Personen gelegentlich einzuladen und zu bewirten oder sich sonst wie fühlbar erkenntlich zu zeigen. Ein großer Teil der Ernte musste ungemahlen abgeliefert werden, und auf den verbleibenden Rest reflektierte die Dampfmühle des „Reichsnährstandes“.

Unter diesen Umständen lag eigentlich nichts näher, als die Mühlen stehenzulassen und sich auf den Feldbau zu werfen. Hätte Reidiger seine Pferde behalten dürfen, hätte er sicher Ernteertrag und Viehbestand halten und vielleicht sogar ein wenig heben können, aber er hatte seine Pferde eben nicht behalten dürfen, und das Geld, das er für zwei Pferde bekommen, hatte gerade ausgereicht, um einen Gaul des doppelten Alters zu kaufen, und als Reidiger mit diesem Gaul einen halben Tag geackert hatte, wusste er, dass dieser Gaul ungefähr die Hälfte leisten konnte als einer seiner früheren. An Pferdekraft hatte er also den vierten Teil übrigbehalten, an männlicher Arbeitskraft den dritten, aber die Abschätzung der Ernte stützte sich auf eine andere Rechnung. Ein Sohn wurde für die Schneidemühle gerechnet, und da auch diese still stand, war auch der zweite Sohn überflüssig. Zwei Pferde waren nötig gewesen für die Schneide- und Getreidemühle und für die Feldarbeit, und demnach muss ohne die Mühlen, nur für die Feldarbeit, ein Pferd vollauf genügen; und außerdem galt auch für Reidiger, dass für den Krieg große Opfer selbstverständlich seien. Diese Rechnung hatte sich jedoch im Verlauf einiger Jahre auch auf den Feldbau und den Viehbestand des Reidiger-Hofes böse ausgewirkt.

Aber da war auch noch etwas anderes, was in dem alten Reidiger wucherte und wurmte. Er hatte mit seinen Holz- und Korngeschäften nicht nur mit den Leuten in Oberlinden zu tun gehabt, sondern auch mit Handels- und Geschäftsleuten aus der Stadt. Sein Geschäft und seine Geschäftspraxis waren vom Vater vererbt und damit auch eine gewisse Weitherzigkeit und Weitsichtigkeit, die über die Flurgrenzen Oberlindens hinausreichte. Bei Reidiger waren von jeher Katholiken und Lutheraner und Juden zu Gast gewesen, und Reidiger hatte sich dem Zwang der Intoleranz nur widerwillig gefügt. Aber er hatte sich gefügt, denn der Bauer Angermann, der mit Reidiger gleichen Sinnes war, hatte im Konzentrationslager Dachau für seine Offenherzigkeit büßen müssen, und nach zwei Jahren Dachau war er um zehn Jahre gealtert heimgekommen. Nun zog er den rechten Fuß steif nach, und von seinem Hof waren unterdessen die besten Äcker versteigert worden. Da Angermann als einzigen Landbesitz nur noch seinen Obstgarten und zwei Streifen Ackerland ums Haus herum hatte, tagwerkerte er des Öfteren bei Reidiger, aber sie standen nicht zueinander wie Herr und Knecht. Reidiger selbst hatte es einmal so ausgedrückt: „Wir helfen uns halt einander aus, wie zwei Schiffbrüchige, und wenn du auch noch ein bissel weiter eingesunken bist als ich, das macht nicht allzu viel aus, die Hauptsache ist, wir halten uns über Wasser, bis wir wieder Land fassen.“

Als dritte männliche Arbeitskraft hatte Reidiger dann noch einen Russen bekommen, einen circa fünfundvierzigjährigen Mann aus Sibirien, den sie Iwan nannten.

Am schwersten hatte Reidiger jedoch betroffen, dass er bei diesem Unglück auch den eigenen Sohn gegen sich hatte, eben den Hermann, und dass dieser damals Zwanzigjährige sich gegen den Vater aufgeführt hatte, als wäre das alles selbstverständlich, auch die Abdankung des Vaters von dem Hof zugunsten seines Sohnes Hermann. Aber Hermann musste zu dieser Zeit zwei Jahre Militärzeit abmachen, und als er von neuem eine Entscheidung zuungunsten seines Bruders über den Hof zu erzwingen suchte, fiel die Entscheidung über Krieg und Frieden, und damit war der Streit über den Hof auf unbestimmte Zeit vertagt worden. Aber nun wusste Reidiger, dass mit der Heimkehr seines ältesten Sohnes der Streit wieder da war und dass er auf Biegen und Brechen da war, und als er von seinem Sohn Hermann das Telegramm über dessen Ankunft erhielt, sagte er zu Angermann: „Hol ihn ab und sag, ich bin krank.“

Angermann war jedoch anderer Meinung. „In dem Fall musst du selber fahren, Reidiger“, beteuerte er. „Bedenk, er hat einen Arm verloren, und vielleicht ist er jetzt, als Krüppel, doch empfindsamer und zugänglicher … Aber wenn du als Vater dich weigerst, ihn abzuholen …, und ich als alter Dachauer stelz auf ihn zu, das wär ja grad, als hätten wir diesen Empfang extra aussinniert, und sofort forderst du die offene Feindschaft von ihm heraus, und grad das könnt er gegen dich ins Treffen führen.“ Auch Frau Reidiger drang in ihren Mann. „Geh wenigstens du mit gutem Beispiel voran …, sonst ist doch gleich wieder die Hölle im Haus.“

„Darauf müssen wir uns sowieso gefasst machen“, sagte Reidiger, aber entschloss sich dann doch, selbst zu fahren, und er überlegte hin und her, ob Angermann nicht vielleicht doch recht hätte, dass ein Mensch sich wandeln könnte, wenn er durch ein Unglück zum Krüppel geworden ist. Aber die Frage war kaum aufgeworfen, als Reidiger schon den Kopf darüber schüttelte, denn Angermann hatte ja auch etwas anderes gesagt, und dafür war er zum Krüppel geworden. „Der deutsche Michel“, hatte er gesagt, „kommt nicht ohne seine Zipfelkappe und ohne seine Regimentsmusik und ohne seinen Größenwahn aus, und was er im Notfall dann noch kann, das ist die Hosen vollscheißen.“ Diese drastische Bemerkung Angermanns war eine Anspielung auf die eigenen Erlebnisse im Krieg 1914–1918 gewesen. Angermann war als Infanterist an der Westfront gewesen, hatte den Einsatz der jungen Kriegsfreiwilligen miterlebt, hatte erlebt, wie sie massenweise zusammengeschossen wurden, wie viele in ihrer Todesangst nach Vater und Mutter geschrien, ihren Herrgott angebettelt hatten, sie am Leben zu lassen, und doch alles nichts geholfen hatte und letzten Endes alle Schneid und alle soldatische Haltung und alle menschliche Scham zum Teufel war. Als dieses „junge Deutschland“ nun wieder aufmarschiert war, hatte Angermann im Wirtshaus ausgerufen: „Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun!“ Dies war ihm als Beleidigung der SA und des „Führers“ ausgelegt worden, und als man ihn solange geprügelt, bis er selbst unter sich gemacht hatte, da hatten diese Zwanzigjährigen gefragt: „Na, Angermann, wer scheißt sich denn in die Hosen?!“ Und als Angermann dann aus Dachau wiedergekommen war, lahm und grau, da war wohl eine schreckliche Veränderung mit ihm vorgegangen, aber doch keine Veränderung von Grund auf. Die feste Zuversicht auf ein Wiedersehen mit seinem Sohn Simon verdankte Reidiger Angermann, der ihm die Nachricht, dass Simon lebte, als fest verbürgt aus dem russischen Sender überbracht hatte, obwohl Angermann selbst keinen Radioapparat besaß. Und wenn Reidiger manchmal der Verzweiflung nahe war, dann sagte Angermann in der Regel: „Immer ruhig weiterrudern, Reidiger … Schau, dein Bach läuft auch ruhig weiter, wenn auch meistens leer, aber eines Tages, das weiß auch der Bach, wird sein Wasser doch wieder unter die Wasserräder fassen, und die Kornmühle wird wieder klappern, und die Schneidemühle wird wieder rasseln, denn alles hat einen Anfang und ein Ende und wieder einen Anfang …“ Und sicherlich hat der Angermann auch mit dem Hermann nur soviel im Sinn, dass er darauf bedacht ist, wie man mit ihm am besten fertig wird und keine unnützen Dummheiten macht, kalkulierte Reidiger ganz richtig, aber es gelang ihm auch jetzt nicht, sich einzureden, dass sein ältester Sohn sich ändern würde. Reidiger hatte nämlich den letzten Urlaub seines Hermann noch in guter Erinnerung. Die ganze Kammer war voller Sachen, denen man auf den ersten Blick ansah, dass sie gestohlen waren, und auf die Frage, woher die Sachen wären, hatte Hermann lächelnd geantwortet: „Sie sind ehrlich erbeutet!“ Es waren dasselbe stolze Lächeln und dieselben Worte gewesen wie über die „Beute“, die er als SA-Mann nach Haus gebracht hatte, und einmal war es schon damals deshalb zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen Vater und Sohn gekommen, in deren Verlauf Reidiger seinem Sohn einige Ohrfeigen versetzt hatte. Reidiger war wegen dieser Ohrfeigen zum Kreisleiter nach Glückstadt gerufen worden, und der hatte ihm gesagt: „Es ist uns bekannt, dass Ihnen die Gesinnung Ihres Sohnes nicht passt und dass der Missbrauch Ihrer Rechte als Vater nur darauf zurückzuführen ist … Ich warne Sie vor Wiederholungen, und falls diese Warnung nichts fruchten sollte, haben Sie sich die Folgen selbst zuzuschreiben.“

3

Frau Reidiger ging zu Angermann, um ihn zu bitten, am Abend „auf einen Sprung“ herüberzukommen. Angermann konnte sich jedoch trotz allen guten Zuredens nicht entschließen. „Euch zulieb gern“, sagte er, „aber ob ihm das recht ist, dass ich ihm gleich am ersten Abend in die Quere lauf, möcht ich bezweifeln, und ich möcht nicht derjenige sein, der ihm von Anfang an die Laune vergällt.“