8,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: EDITION digital

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

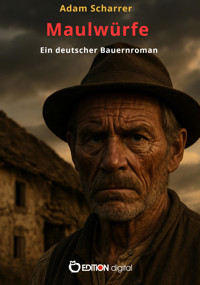

Ein bewegendes literarisches Epos über Kindheit, Armut, Auflehnung und Hoffnung. Mit rauer Ehrlichkeit und eindringlichen Bildern erzählt Adam Scharrer die Geschichte des Jungen Georg Brendl – aufgewachsen am Rand der Gesellschaft in einem fränkischen Dorf vor dem Ersten Weltkrieg. Zwischen Lehmhütten, Matschwegen und endloser Schinderei erlebt Georg Gewalt, Armut und Ausgrenzung – aber auch die ersten zarten Gefühle von Freundschaft, Sehnsucht und Aufbegehren. „Maulwürfe“ ist kein nostalgischer Rückblick, sondern ein Aufschrei: gegen die erbarmungslose Härte des Lebens, gegen Ungerechtigkeit und soziale Kälte. Vom Überlebenskampf in der Kindheit über die raue Zeit als Knecht bis hin zur Rückkehr aus dem Krieg und dem verzweifelten Ringen um ein neues Leben – Scharrers Roman ist ein ungeschöntes, zutiefst menschliches Panorama einer untergehenden dörflichen Welt. Inmitten von Stolz, Verrat, Krieg und sozialer Not wächst Georgs unerschütterlicher Wille, für ein Leben in Würde und Solidarität zu kämpfen. Ein authentisches, zeitlos aktuelles Buch über Widerstandskraft, Zusammenhalt und die stille Kraft der kleinen Leute. Für alle Leserinnen und Leser, die Literatur suchen, die nicht beschönigt – sondern berührt, erschüttert und Mut macht.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 482

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Impressum

Adam Scharrer

Maulwürfe

Ein deutscher Bauernroman

ISBN 978-3-68912-463-2 (E–Book)

Das Buch erschien erstmals 1934 bei Malik in Prag. Dem E-Book liegt die Ausgabe von 1950 der Bibliothek fortschrittlicher deutscher Schriftsteller zugrunde.

Das Titelbild wurde mit der KI erstellt.

© 2025 EDITION digital®

Pekrul & Sohn GbR

Godern

Alte Dorfstraße 2 b

19065 Pinnow

Tel.: 03860 505788

E-Mail: [email protected]

Internet: http://www.edition-digital.de

ERSTER TEIL

1

Der Graben vor unserem Häuschen hatte bei Regenwetter vom Berg herunter starken Zulauf. Das Wasser trat über die Ufer und bildete um den Dunghaufen im Hof einen See. Von der Straße bis zur Haustür führte ein Steg aus alten Brettern. An einem ausgedienten Besen wurde der gröbste Dreck von den Füßen oder Schuhen abgestreift, bevor wir in die Stube gingen.

Jeden Sonnabend fand eine Reinigung der Stube statt. Mutter schüttete einige Eimer Wasser hinein und scheuerte den Lehmfußboden ab. In einer Ecke war ein Tonrohr eingemauert. War Mutter mit Scheuern fertig, nahm sie den Lumpenpfropfen heraus und spülte nach. Dann wurde der Teich vor unserem Haus ausgeschöpft und für den Sonntag Stube und Tennen mit weißem Sand bestreut.

In dieser Stube lag die Großmutter monatelang krank. Sie hatte die Wassersucht. Als ihr das Wasser zum Herzen drang und sie den Tod erwartete, rief sie uns an ihr Bett. Sie machte ihr Testament. Dreizehn Mark war ihr Vermögen. Davon waren fünf für mich bestimmt, wenn ich die Schule verlasse. Mit einem Gemisch von Furcht und Dank sahen wir Kinder in dieses graue, verfallene Gesicht.

Wie rasch war Großmutter vergessen, und wie klug tat sie, dass sie starb. Mutter ging damals mit Michel. Wo sollte sie sich hinlegen, wenn noch ein Kranker in der Stube liegt, mitten im Winter?

Einmal hörte ich, wie Vater und Mutter rechneten. Die Beerdigung Großmutters, die Hebamme für Michel, Korn für Brot war ausgegangen. Zu uns sagte Mutter, als sie uns morgens verschimmeltes Brot in die Hand drückte: „Fressts nur, da kriegts helle Augn!“ Zu Vater sagte sie: „Backn müssn mir; wenns krank werden von dem Brot, müssn mirs Geld den Doktor gebn. Die Hebamm muss halt wartn.“

Michel starb, sieben Wochen alt. Vater schraubte einen Nagelbohrer als Griff in den Sarg, nahm ihn auf die Schulter und trug ihn zum Friedhof. Wir gingen hinterher. Es schneite. Wir hatten weder Unterwäsche noch Mäntel. Der Pfarrer sprach ein kurzes Gebet. An diesem Tage sind mir die Ohren erfroren.

An den langen Winterabenden saßen wir auf den Brettern zwischen Ofen und Wand. Die Hölle hatten wir den Winkel getauft. Wir stritten uns, um den Platz, um die Spielsachen. Die Kleineren hofften immer auf die Hilfe der Mutter.

Die hörte es sich eine Weile an; plötzlich flog die Küchentür auf. Die Hellhörigeren verschwanden als erste unter die Hölle. Mutter stieß mit einem eichenen Knüppel in das Knäuel Leiber, Beine, Arme und Köpfe und traf meist die, die um Hilfe gerufen hatten. Sie sagte kein Wort dabei. Höchstens ein „Ah! Äh!“ rang sich aus ihrem kochenden Innern.

Die wirklichen Missetäter bekamen ihre Strafe nachträglich, wenn Mutter sah, dass sie einigen Beulen beigebracht hatte, die anderen zugedacht waren. Was sie bei solchen Gelegenheiten zu mir sagte, sagte sie auch zu allen anderen: „Oh, wos könntn mir für a schöns Leben hom, wenn ma den Lumpen net hättn, den hundserbärmlichn! Brave Kinder müssn sterbn, su a krankerts Luder lauft rum und bringt an ins Grab.“

Vater arbeitete in den Lehmgruben. Er verdiente zwölf Mark wöchentlich. In den Lehmgruben stand Wasser. Ich trug Vater Essen, und ich lief so rasch ich konnte, damit es warm bleiben sollte. Lauwarm war es meistens noch. Vater löffelte es aus und stieg wieder hinein in den Lehm und das Wasser, denn die Fuhrwerke warteten. Von der Arbeit heimgekehrt, legte Vater sich auf die Ofenbank und wiederholte jeden Abend zwei Worte: „Oh weherle!“

Hielt ihn Regenwetter oder Frost von der Arbeit ab, waren Holzstubben auszugraben und zu spalten, Besen und Körbe zu flechten, war Werkzeug zu richten oder Mutter bei der Feldarbeit zu helfen. Sein einziger Wunsch war, die alte Hütte einzureißen und „massiv“ zu bauen.

Da das Gras in unserem Garten für Heu bleiben musste, sichelte Mutter das Gras für den Sommer weit weg vom Dorf, wo es herrenlos war, zusammen und trug es auf dem Rücken heim, damit wir eine Kuh und eine Ziege und mit der Milch von Kuh und Ziege zwei Schweine füttern konnten: eines zum Verkaufen und eines zum Essen. Während der Ernte half Mutter bei den Bauern. Sie bekam täglich fünfzig Pfennig und Essen.

Im Herbst musste Holz herangeschafft werden für den Winter, auch von weit her, auf dem Rücken, dem Schubkarren oder Schlitten. Die alten Bauernöfen sind gefräßige Gesellen. Die Töpfe stehen nicht auf dem Feuer, sondern um das Feuer herum und werden so nur seitlich erhitzt. Um drei Töpfe zum Kochen zu bringen, ist ein Feuer nötig, auf dem man einen Ochsen braten könnte. Da die Lehmhütte keine Wärme hielt, wäre es im Winter mit weniger Feuer im Ofen nicht auszuhalten gewesen. Ein Schubkarren voll Holz, für uns Jungen eine Tagesarbeit, reichte auch für den Ofen einen Tag.

Aber es reichte einen Tag! Warum wir nicht jeden Tag Holz holen sollten, sah Mutter nicht ein. Sie musste ja auch jeden Tag von früh bis spät arbeiten.

Ein eichenes Brett, mit Schnitzmesser und Stemmeisen auf die Schuhsohlen gepasst, in dieses Brett der Länge nach einen Schlitz, Stücke von einem alten Fassreifen darin festgeklemmt: Das waren meine ersten Schlittschuhe. Mit einem alten Strick oder Riemen an den Fuß gedrosselt: Los!

Mutter war jedoch der Meinung, durch das starke Androsseln werden die Schuhe „nicht besser“. Ich durfte die Schlittschuhe nicht benutzen und schlitterte nun hochkant auf meinen Stiefeln dahin. Bald waren die Sohlenkanten so weit abgeschliffen, dass das Oberleder ausriss. Ich durfte den Weiher nicht mehr betreten und musste, von der Schule heimgekehrt, die Stiefel ausziehen und in Holzpantoffeln herumlaufen.

Dazu kam dann noch das Gespött der Geschwister, und doch durfte ich nicht aufsässig werden. Ohne Abendbrot zu Bett – und wenn dies auch nur aus Hutzeln (im Backofen getrockneten Äpfeln und Pflaumen) und Brot bestand –, war bei meinem Appetit noch schlimmer als eine Tracht Prügel.

Ich zog daher grollend mit meinem Schlitten los. Einem Schlitten, der schon manchen Sturm ausgehalten hatte. Der war mit Weiden und Hopfenreben verflochten und verwickelt, federte in allen Gelenken wie eine Hochzeiterin, hatte Eisen, blank wie Silber, und trug fünfzehn Mann. Manchen Tag bin ich damit vom Kettenberg heruntergesaust, sicher durch den Hohlweg gekommen, pfeilgrad auf die Brücke zu, drüber!

Sicher wäre auch an diesem Tage alles gut gegangen, wenn wir nicht gar zu voll geladen hätten. Wir sind ja vordem dreimal gut angekommen. Aber der Trollner-Toni wollte absolut noch mit, stellte sich hinten auf die Kufen und hielt sich an den anderen fest. Und wie es – grad vor dem Hohlweg – einen Preller gibt, verliert der Toni die Kufen unter den Füßen, reißt zwei mit herunter, und das Geschrei verleitet mich, nach hinten zu sehen, mit dem Erfolg, dass wir schnurgrad in den Mühlbach hineinsausen. Ein paar – gerade die Jüngsten – gingen kopfüber ins kalte Bad. Ihr Glück war, dass der Bach an dieser Stelle nicht tief war.

Was sollte ich dagegen vorbringen? Dass sie alle bettelten und barmten, sie mitfahren zu lassen und die größeren die kleineren Geschwister mitnahmen?

Ich, der duckmäusige Lazaroner, hab’ sie in den Bach hineingefahren, basta! Ehe ich hungrig und verprügelt zu Bett ging, musste ich mich eine geschlagene Stunde lang auf ein kantiges Scheit Holz knien. In diesem Winter gab es weder Erlaubnis für die Eisbahn, noch durfte ich den Schlitten nehmen. Solange der Schnee zu hoch lag, um nach Holz fahren zu können, saß ich nach der Schule und schleißte Gänsefedern von den Kielen.

Da zwischen mir und der vor mir kommenden Schwester ein Bruder herausgestorben war, war ich von denen, die noch zu Hause waren, der Älteste. Der den anderen mit gutem Beispiel vorangehen sollte und auf den man sich in jeder Weise verlassen konnte. In jeder Weise! Der von selbst für trocken Holz sorgt, die Kuh putzt, den Hof aufräumt, Gras und Streu heranschafft, wenn Vater und Mutter auf Arbeit sind. Wie es gemacht wird, hat er doch oft genug gesehen! Da ist ein Rain, der lohnt, abgesichelt zu werden. Da ist ein Kleefeld, schon angemäht, im Handumdrehen hat man im Vorbeifahren einen Armvoll. Wenn man die Kuh hütet, hat man Zeit, sich umzuschauen, wo ein trockener Baum steht: dann den Schubkarren genommen, hin, abgehauen, fort!

„Wo der sei Augn hat?“, fragten Mutter und Vater immer verwundert, „dös möcht i wissn! Bloß wenns um sei Zeig geht, da is er gwitzt! Da hat er an Eifer wie a bockende Geiß. Oder wenns für ander Leit is, da bringt er si bal um!“

Mutter hatte recht!

Da war über der Stubentür ein kleines Schränkchen, das Vaters Andenkensammlung enthielt. Schrapnellkugeln und Patronen vom Krieg 1870/71, einige Räder, Federn und Schrauben von einer Taschenuhr, einen in Silber gefassten Wildschweinhauer, einen Federhalter zum Schrauben, ein geschliffenes Glas mit dem Stadtbild von Nürnberg, ein Messer mit Korkenzieher, Säge, Glasschneider, Perlmutterschale und drei Klingen. Das interessierte mich viel mehr.

Eines Tages wurde die Lokomobile der Dampfdreschmaschine in den Hof des Nagelbauern gefahren. Hei, wie der Riemen schwankte und klatschte, die Ventile pusteten, das Feuer da drinnen tobte! Wie der Mann dabeistand, im blauen Monteuranzug, Kohlen aufwarf, sachverständig auf die Zeiger sah, pfeifen, halten und wieder anlaufen ließ!

Ob die Kuh und die Ziege nun Gras haben, trockenes Holz im Haus ist, ob ich den Büschel Binsen zum Hopfenanbinden gepflückt hab’: Das alles fiel mir erst ein, wenn es schon zu spät war.

„Wenns di nur a mal neiwerfn tätn ins Feierluch!“, schimpfte Mutter verzweifelt. „Su a alter großer Lack, führt si auf wie a Wicklkind. Hat denn der gar kan Verstand?“

Half alles nichts. Bald darauf wurde ich bei einer ausnahmsweise eindeutigen Niederträchtigkeit ertappt.

Ich musste Hermann und Jakob verwarten. Hermann konnte bereits laufen, Jakob war noch kein Jahr alt und ließ seinen Beschwerden noch ungehemmten Lauf, wenn er nicht halbstündlich „abgehalten“ wurde. Mutter hatte keine Zeit, jeden Tag zu waschen; ich jedoch verdammt Zeit genug, auf Jakob aufzupassen.

Dabei kann man höchstens einige Weidenflöten machen oder Wasserspritzen von Schierlingsrohr. Doch was sollen schließlich all die Flöten und Spritzen? Das wird auf die Dauer unsäglich langweilig, und zuletzt verpasst man doch den richtigen Augenblick. Auch hatte ich einen unüberwindlichen Ekel vor den Folgen eines solchen verpassten Augenblicks. Ich musste Jakob dann waschen, auch sein Kleid. Ich habe ihm jedoch bald beigebracht, sich rechtzeitig zu melden. Das Wasser im Bach war unheimlich kalt! Ich rechnete so: Wenn ich warmes Wasser nehme, gewöhnt sich Jakob seine Schwächen noch lange nicht ab.

Wie ich der Mutter bereits berichten konnte, dass ich dem Jakob beigebracht habe, sich rechtzeitig zu melden, kommt eines Tages der Toni angelaufen und sagt: „Schorsch, der Bach ist seicht!“ Er meinte den Mühlbach. Unter den Steinen auf dem Grund verkrochen sich, wenn der Müller zudrehte, die „Rotzkolben“, fischähnliche Amphibien mit Flossen auf Rücken und Bauch. „Wie mei Hand su groß!“, sagte Toni. „Da braucht ma nur hipackn, nacha hat ma an!“ Zum Essen war das nichts. Wir durften sie nicht einmal ins Haus bringen. Aber darauf kam es nicht an! Die Jagd war es, die reizte! Die Weidenflöten werden fabriziert und vertrocknen. Die Wasserspritzen halten keinen Tag lang. In den Steinen auf dem Grund wühlen, das konnte man nicht jeden Tag.

Wie nur rasch hinkommen? Dem Hermann konnte ich Angst machen, er wird überfahren, wenn er auf die Straße geht. Aber der Jakob störte sich nicht an meine Ermahnungen, und er entwickelte – wenn er sich auf allen vieren in Bewegung setzte – ein ganz respektables Tempo. Wenn er dann unten auf der Straße herumkroch und gesehen wurde, wusste es auch Mutter. Und alle beide mitnehmen? Das dauerte zu lange.

Wir breiteten Jakobs langen Rock straff um Jakob herum aus, beschwerten den Rock mit kopfgroßen Steinen und drückten Jakob sämtliche Weidenflöten und Schierlingsspritzen in die Hand. In höchstens zehn Minuten wollte ich zurück sein.

Als ich zurückkam, war Jakob verschwunden. Als Hermann – der vom Obstgarten herunterkam – mir umständlich auseinandersetzte: Jakob habe erst fürchterlich geschrien und sei dann krummhockend eingeschlafen, da bekam ich einen solchen Schreck, dass ich meine „Rotzkolben“ in der Heringsbüchse zunächst auf den Hauklotz stellte.

„Wo is er denn?“

In diesem Augenblick bekam ich einen derartig gut gezielten Hieb mit dem ledernen Peitschenstiel über den Schädel, dass ich wusste: das ist die Mutter!

Ich warf mich auf den Boden und wälzte mich wie ein angeschossener Hund. Dabei schrie ich, als steckte ich am Bratspieß. Hätte ich nicht so gottsjämmerlich lamentiert, wäre es bei diesem einen Hieb nicht geblieben. Wir hatten Jakob in den Schattenzipfel vom Hausgiebel gesetzt, da jedoch der Schatten nicht stillstand, hing Jakob mit angebackenen Tränen in der knallenden Sonne, als Mutter nach Hause kam.

2

Das Salz- und Rauchfleisch von einer Sau ist bei circa einem Dutzend Menschen nicht viel, und es kann nur auf dreierlei Art genossen werden: roh, gekocht warm, gekocht kalt.

Sobald der letzte Schnee abging, nützte ich jede freie Stunde aus, um den Wald nach Krähennestern abzusuchen.

Wenn Mutter nach Vaters Heimkehr nach mir rief, keine Antwort hörte und dann sah, wie Vater meine Arbeit machte, wusste sie Bescheid.

„Is er scho wieder furt? Kreppelt er scho wieder auf die Bäum rum? Und du steifst ihn nu s’ Kreiz und tust ihm sei Arbert?“

„Lass ihn halt a bissl laufn! Er hat mi gfragt!“

„Der waß scho, warum er di fragt, der scheinheiliger Lump der. Wenn er mir am Sunnta wieder Kraua ins Haus bringt, wirf es der Katz hi, dass ihrs wisst. Itz ho i gnug von der Sauerei. Und wenn er heit hamkummt, tanzt der Peitschensteckn a mal wieder. Wenn er denkt, er ka mir auf der Nosn rumtanzn, da hat er si geschni’n, der Lauser!“

Mutter ekelte sich vor den Krähen. Aber Vater verstand das Abziehen und Braten vorzüglich. Wenn Vater es ermöglichen konnte, opferte er für Mutter eine Taube, um den Unfrieden, der durch die Krähen entstand, etwas zu dämpfen.

Doch Vaters Vorrat an jungen Tauben reichte nicht so lange wie der meinige an Krähen. Daher ließ er sich einmal verleiten, der Mutter, während sie in der Kirche war, eine junge Krähe als Taube herzurichten. Die hatte ich schon zwei Tage früher geholt. Sie lag im Keller hinter den Rüben in Essig, um den Wildgeruch wegzubringen. Um die Mutter nicht misstrauisch zu machen, erzählte Vater, ich hätte wilde Tauben gebracht.

Mutter aß die Krähe auf. Vater fragte: „Na, Mutterle, hats gschmeckt?“

„Hat mir ganz gut gschmeckt!“

„Siehst, Mutterle, ’s hat gut gschmeckt. Der Schorsch wird itz ka Kraua mehr bringa, er bringt halt bloß nu Wildtaubn.“ Die Schadenfreude klang deutlich aus Vaters Worten. „Wenns halt schwarze Federn hom, macht niks. Hauptsach, sie schmeckn!“

Mutter wurde vom Ekel gepackt und musste sich erbrechen.

Kalkbleich stand sie in der Küche, bebend und schütternd, und schlich dann wie eine Schwerkranke die Leiter hinauf ins Bett. Vater versuchte sie zu beruhigen, doch sie sah ihn fremd und vorwurfsvoll an. Vater wandte sich ratlos und verlegen ab.

Dass ich Mitwisser dieses heimtückischen Attentats auf Mutters Voreingenommenheit war, büßte ich schwer. Sie verprügelte mich nicht – aber sie verachtete mich so hartnäckig, dass ich für ein gutes Wort gern eine Tracht Prügel eingetauscht hätte. Ich konnte das beste Holz, das schönste Gras bringen, den Hof aufräumen, dass sich der Nachbar darüber wunderte; half alles nichts, bis ein weiteres außergewöhnliches Ereignis das alte Verhältnis wiederherstellte.

Auf dem Kettenberg, auf einer der hohen Föhren, brüteten Sperber. Das hatte mir Vater verraten, an einem Sonntagmorgen, als wir Besenreisig holten. „Die rausnehma, dös ka gfährli werdn“, warnte er mich. „Die Alten hackn an die Augn aus ’n Kupf. Mir wärs bal a mal su ganga.“

Dann erzählte Vater weiter. Er war schon am Nest. Tote Frösche, Schlangen, Eidechsen lagen drinnen. Die Jungen konnten wohl nicht so viel fressen, wie die Alten heranschleppten. Aber wie er ins Nest hineinschaute, da kamen die Alten und behackten ihn so, dass er, die Joppe über den Augen, schleunigst den Rückzug antrat.

Weiß der Teufel, warum mir von nun an das Nest da oben keine Ruhe mehr ließ! Ich unterrichtete Toni. Der hatte Steigeisen. Wir beschlossen, die Geier auszunehmen.

Toni war barfuß, und meine Stiefel waren ihm zu klein. Auch meinen neuen Anzug – der erste seit vielen Jahren – hatte ich an. Ich sollte in die Kirche gehen!

Solange die stumpfen Eisen in starker Rinde haften konnten, ging es. Als ich einige Meter hoch war, musste ich schon vorsichtig angeln, ehe sie sich festhakten. Ich erreichte mit zitternden Knien die Krone und griff nun nach meinem Knüppel im Stiefelschaft.

Ob Frösche, Schlangen oder Eidechsen im Nest waren, sah ich nicht.

Wie der Blitz kamen die Alten dahergeschossen und hackten schreiend nach meinem Gesicht. Aber ich war in der Krone gedeckt, konnte sie gut abwehren. Ich kletterte höher und stocherte zwei der Jungen aus dem Nest. Eines biss sich am Stock fest; ich schleuderte es ab, und Toni erwischte es in den Büschen. Da es ihn kräftig in den Finger biss, warf Toni ihm meine neue Joppe über, und es biss sich darin fest. Das zweite fing Toni mit seiner Joppe.

Ich hatte bereits einige wohlgezielte Hiebe und Kratzer im Gesicht und wurde zittrig und schwindlig. Als ich zum Rückzug beide Hände gebrauchen musste, zerpolkten mir die Alten dermaßen Kopf und Hände, dass es aller Willenskraft bedurfte, nicht loszulassen und mit gebrochenem Genick unten zu landen. Leicht gesagt: „Kumm runter, Schorsch!“, wie Toni unausgesetzt brüllte. Mit krampfhaft geschlossenen Augen tappte ich suchend von einem Ast zum anderen, bis mein Kopf, entblößt von den letzten Ästen, vollends offenes Ziel bot. Vergebens suchte ich in der glatten Rinde einen Halt, spürte, wie alle Kraft aus Armen und Beinen schwand, die scharfen Krallen um Ohren und Hals, Hiebe wie Messerstiche im Kopf. In tödlicher Angst fingerte ich die Hände um den Stamm zusammen, umsonst. Ich fand erst Halt, als ich zwanzig Meter heruntergesaust war und die raue Rinde über der Erde das Tempo bremste.

Toni führte mich an ein Wasser und wusch das Blut aus meinem Gesicht. Ich konnte nun sehen. Die neue Hose zwischen den Beinen aufgerissen, blutig. Von der Weste einige Knöpfe ab. Neben uns tobte der junge Raubvogel in der neuen Joppe, als wollte er sich von innen durchfressen. Doch das Bluten ließ nach. Es bildete sich um jede Wunde eine Kruste.

Derweilen waren die Kirchgänger zu Hause, und die Mutter fragte: „Wo er nur wieder is, der Zigeiner!“

Ich stand im Garten, unschlüssig, ob ich ins Haus gehen solle. Da sah mich Hermann stehen. Er lief hinein und erzählte: „Draußen steht der Schorsch. Ganz gschwolln is er in Gsicht und blutn tut er. Er und der Trollner-Toni hom die Geier ausgnumma.“

Mutter sagte kein Wort. Vater erledigte den Fall so: „Dös is dei Glück, Freunderl, dass i net waß, wo i itz hihaua soll.“

Toni machte zwei Kisten mit Lattentüren, und nach einiger Zeit wagte ich, den einen Geier in unseren Stall zu holen. Hermann war immer auf der Jagd nach Fröschen. Nähern durfte sich dem „Hans“ keiner, er biss sofort, und er biss heftig. Die Katze, die erst mit räuberischer Gier um seinen Käfig schlich, machte später einen großen Bogen. Jung und alt im Dorf bewunderte und bestaunte ihn, bis ihm – einige Wochen später – die Freiheit wieder winkte.

Hermann und Jakob hatten am Käfig herumgebastelt und die Tür etwas angehoben. Ehe sie sich versahen, hatte „Hans“ sich durchgezwängt, flog in den Tennen, in der Küche herum, zuletzt in die Stube. Sie schlossen die Haustür und warteten, bis Vater oder ich komme, um den „Hans“ wieder einzufangen.

Unterdessen machte sich „Hans“ über das Brot und die Butter her, die auf dem Küchenbrett im Wasser lag. Was er nicht fraß, zertrampelte und verschmierte er. Dann flog er durchs Stubenfenster. Die Scheibe lag in Scherben im Hof. Als ich nach Hause kam, war der Geier fort.

Ich brüllte den neugierigen Jakob an, er sei ein blödes Rindvieh, ein nichtsnutziger Saubengel, den weder mein Geier noch dessen Stall etwas anginge und da tanzte wieder der Ledergeflochtene auf meinem Kopf. Ein Teil der Hiebe war für die Gemeinheit mit der Krähe, ein weiterer für die zerrissene Hose und Weste und der Rest für die aufgefressene und verdorbene Butter und die zerbrochene Fensterscheibe. Mutter war von da an wieder die alte. Sie sprach wieder mit mir, obgleich ich mich an ihre wortlose Verachtung bereits gewöhnt hatte.

Beim alten Hasselbeck zogen Leute ins „Logis“. Der Mann war Drehorgelspieler, mit einem Stelzbein und einem langen Bart. Die Mutter handelte mit Kopftüchern, Halsketten, Rosenkränzen, Nadeln und Zwirn; Kleinkram, der nicht viel Platz wegnimmt. Und das Mädel – sie hieß Ursula – ging mit uns in die Schule. Wenn die Eltern im „Gei“ waren, blieb Ursel bei dem alten Hasselbeck.

Da gab es ein großes Wundern, warum der alte Hasselbeck Zigeuner ins Haus nimmt. Vater Hasselbeck stand sich nämlich „ganz gut“, hatte das Häuschen, zwei Ziegen, Obstgarten und ein paar Äcker drum herum und seine Pension als Eisenbahner. Für ein paar Wochen hätte man sich das in Steinernlaibach gefallen lassen, aber aus ein paar Wochen wurden ein paar Monate. Vater Hasselbeck hatte weder Frau noch Kind, und als ihm die Wunderei zu Ohren kam, sagte er: „I mog sie gern, die Leit. San sauber, alles wos recht is. Ka mir gar net denkn, dass ’s wieder weg wölln und i wieder alla in Gartn sitz und mei Bäum aschau. Und mit die Pfenni, die s’ hambringa, haltns gscheit schö Haus. Mir sans nu niks schuldi bliebn.“

Der Pfarrer und der Lehrer konnten uns nach Herzenslust verprügeln, aber nicht Ursula. Da kam nämlich Ursulas Vater in die Schule gestelzt, machte einen mordsmäßigen Krach und drohte, Ursel nicht mehr in die Schule zu schicken, wenn noch einmal einer den Stock gegen sie aufhebe. Ursula und ich wurden Freunde.

„Is der sakramentische, hundsmiserable Lazaroner scho wieder drobn bei die Trevn?“, schimpfte Mutter. „Kast glei mitgeh. Passt dazu. Bist grod su a Zigeiner. Wirst a mal draus rumlaufn, die Husn mit ’n Strick zsammbundn, die Lumpen vuller Läus. Zum Arbern taugst itz scho niks, du Strick, du niksnutziger!“

Oh, Mutter, was weißt denn du?

Was weißt du, was die Photographien aus der Glanzzeit der Eltern Ursulas mir verrieten, was Ursulas Eltern und Ursula zu erzählen wussten? Diese schönen Wagen, mit denen sie Österreich, Ungarn, Polen, Deutschland und die Schweiz bereisten. Als Artisten mit einem Edelhengst, zwei belgischen, zottelhaarigen Ponys, einem Bären, einer Riesenschlange und zwei Affen. Da ließ sich der Vater noch einen Amboss auf die nackte Brust stellen und darauf ein Hufeisen mit schweren Vorschlaghämmern ausschmieden. Mutter ritt stehend durch die Arena, auf ihren Schultern die kleine Ursula.

Bis Vater, der bärenstarke Vater, ein Bein verlor. Eine kleine Wunde nur, vielleicht durch einen rostigen Nagel, entzündete sich, und ehe Vater einen Arzt fand, hatte er Blutvergiftung. In Hamburg haben sie ihm das Bein abgenommen.

Vater war „unterwegs“ geboren, in Holland, dicht vor der deutschen Grenze. Kein Land fühlte sich zuständig, den neugeborenen Zigeuner als Bürger aufzunehmen. Auf dem Wanderschein stand: Staatsangehörigkeit? Keine!

„Di hat der Esel im Galopp verlorn“, sagte der Grabert-Albert zu Ursula. Er kam aber schön an. „Ich hab’ wenigstens einen Vater“, sagte sie. „Aber du?“

Der Grabert war ein ganz respektabler Bauer. Seine Tochter war die Mutter des Albert. Wir durften den Hof des Grabertbauern nicht betreten; warum, danach fragte niemand – außer mir.

„Dös geht di an Dreck a!“, sagte die Mutter.

Ursula wusste mehr als ich, wahrscheinlich von „Papa Hasselbeck“. Ein Bruder meiner Mutter war einmal Knecht beim Grabert gewesen. Albert und ich waren Geschwisterkinder.

„Warum wird denn die Kunigunde immer eingesperrt?“ Ursula meinte ein etwa zwanzigjähriges Mädchen, die Tochter des Neurig, eines Bauern, der mit Pferden fuhr. Wir sahen sie fast jeden Tag. Sie streckte uns die Zunge heraus, warf mit Äpfeln, Brot, Kartoffeln nach uns oder schnitt Grimassen. Aber wir konnten nur selten ihr Gesicht sehen. Es war schrecklich mager, ungewaschen, die Haare verfilzt und verwirrt.

„Die is narrisch“, sagte ich aus alter Gewohnheit.

„Darf sie niemals heraus?“

Darüber hatte ich noch nicht nachgedacht. Aber nun fiel mir ein: Ja, einmal, da ist sie davongelaufen, barfuß, in einem schmutzigen, zerrissenen Rock. Da hat man gesehen, dass sie an den Beinen Geschwüre und Kratzwunden hatte. Auf der Wiese hat sie dann die junge Bäuerin – die Stiefmutter – erwischt. Kunigunde schrie: „Du haust mi wieder, du haust mi wieder!“ Sie streckte die schrecklich dünnen, langen Finger abwehrend von sich. Dann kam der Knecht, und sie schleppten sie zurück. Sie schrie den ganzen Weg: „Du haust mi wieder!“

Ursula meinte: „Wenn man einen Menschen in eine solche Kammer steckt und ihn so behandelt, muss er ja verrückt werden!“

Ich berichtete dies mit denselben Worten Mutter. Die antwortete: „Bekümmer di doch um dei Arbert, da hast gnug! Hast immer dei Augn woanders. Könnt dir niks schodn, wenn man di a mal a paar Wochn einsperrn tat. Kummetn a mal dei Dummheitn aus ’n Kupf raus!“

Dabei wusste Mutter nicht einmal, wie viele andere „Dummheiten“ noch in meinem Kopf spukten. Eines Tages kastrierte der „Sauschneider“ beim Görgelbauern zehn junge Schweine. Der Görgelbauernknecht sagte zu der Magd: „Wär gscheiter gwest, ma wär a a junger Saubär wordn. Wenn dös Glump rausgeschni’n is, hat ma nit zeitlebns die Sauerei, hätt ma sei Ruh vorn Weibsbildern.“

„Vor uns habts eier Ruh scho lang“, sagte die junge Magd darauf. „Aber ihr denkt ja an weiter niks wie an Saufn und Kindermachn. Su an Ma, da pfeif i drauf!“

Da wurde der Knecht so eindeutig ordinär, dass das Kindermachen kein Geheimnis mehr für mich war. Er sagte dann noch: „Schau dir doch dös lausi Ding von der Dolling-Marie a. Is nu net a mal hinter die Ohrn truckn und hat den Bauch scho vull. Waß net a mal von wem! Muss ihr doch gfalln hom, sunst hätts net highaltn!“ Der vierschrötige Knecht lachte breit und frech.

Marie war noch ein Jahr mit mir in die Schule gegangen. Ihr Vater war Maurer. Dass die Marie „so eine“ sein sollte, das war, als schlüge mich jemand mit dem Hammer vor den Kopf.

Eine Woche später wurde die Marie tot in der Dunggrube gefunden. Siebzehn Jahre war sie alt und im vierten Monat schwanger. Der Verdacht fiel auf den Müller, bei dem sie diente, einen Mann von fünfzig Jahren. Er wurde wegen „Mangels an Beweisen“ freigesprochen.

Bald darauf wurde die Tochter des Müllers aus dem Wasser gezogen. Auch sie war schwanger. Der Mörder wurde nie gefunden. Ein Jahr später wurde die Mühle vom Hochwasser weggerissen, und im Dorfe sagte einer zum andern: „Von derer Mühl hat unser Herrgott die Hand halt scho lang wegzugn. Und umsunst hat er s’ net wegzugn.“

Aber der liebe Herrgott zog mit diesem großen Wasser seine Hand auch von uns, wenn man es so auslegen will.

3

Es schneite wochenlang Tag und Nacht. Vom Kettenberg her hörte man das Zusammenkrachen der schneeüberladenen Bäume. Jeden Morgen mussten wir Haustür, Hof und Fenster freischaufeln. Der Verkehr von einem Dorf zum andern war abgeschnitten. Der kleine Bach vor unserm Haus war verschüttet und bahnte sich seinen Weg über die Straße, über die Höfe. Der Mühlbach führte Hochwasser. Soviel Schnee auf einmal, darauf konnten sich die ältesten Leute im Dorf nicht besinnen. Vor jedem Hof und an der Straße türmten sich die Schneeberge. Schneegänge führten von einem Hof zum andern.

Dann begann es zu regnen. Das Wasser brach in Sturzquellen aus den Bergen. Der Mühlbach trat über die Ufer, in den Hof des Blechnerbauern, bis weit über den Strich vom letzten großen Wasser.

Drei Tage lang schwoll das Wasser langsam an, lief in einige Ställe und Häuser. Da, über Nacht, zeigte sich, dass nun erst die riesigen Schneemassen durchwärmt und in Bewegung gekommen waren. Der Mühlbach schwoll zum Strom an, riss die Brücken fort, Bäume aus, legte sie quer vor die Mühle. Stalllaternen heraus! Die Scheunen im oberen Dorf frei, für Vieh und Menschen! Gartenzäune, Hundehütten, Holzstöße, Schuppen schwammen ab. Das Vieh brüllte in den Ställen.

Auch Vater und Mutter waren im Kommando. Vater sagte, als sie gingen: „Wenns höher steigt“ – es strich noch knapp an der Haustür vorbei –, „brauchts ka Angst hom, 22

wenns a bißl in Tennen neilauft. I will schaua, wo ma die Kuh hibringa könna und die Geiß. Bin glei wieder da.“

Der Sturm heulte durch die stockfinstere Nacht. Das Gurgeln des Wassers wurde immer unheimlicher. Dann schlich es heimtückisch über die Schwelle. Im Nu war die Stube ein See. Wir saßen auf dem Tisch. Hermann und Jakob schrien. Ich riss das Fenster auf und rief aus Leibeskräften nach Vater.

„I kumm, Kina!“ Bis zu den Knien watete er im Wasser, tastete sich an einer Stange ans Haus, hinter ihm noch zwei Männer. „Sei gscheit, Bu.“ Er keuchte, hielt sich am Fenster fest, denn das Wasser riss. „Bleibts schö auf’n Tisch hockn, Bubn. Mir wolln nur schnell die Kuh und die Geiß raushuln. Die Mutter is drüben beim Blechner. Sie ka itz net rüber.“

Er tappte am Haus hin zum Kuhstall. Die beiden Männer gingen durch die Tennen. Die Kuh brüllte ängstlich, wollte nicht aus dem Stall, obgleich sie schon einen halben Meter tief im Wasser stand. Rechts ums Haus herum erhob sich der Garten aus dem Wasser. Die Männer trugen die Ziegen durchs Wasser. „Kumm glei wieder“, sagte Vater. „I bring nur die Kuh nauf zum Röder.“

Mit Brühtrögen, Bretterflößen ruderten die Bauern im Dorf herum. Baumstämme, Schubkarren, Bretter, Körbe schwammen vorbei. Nun rüttelte es stoßend an der Hütte. Die Wände zitterten. Die Bänke hoben sich. Die Stühle schwammen in der Stube. Ein neuer Stoß. Ein Krach. Fällt unsre Hütte ein? Wo ist Vater? Wo ist Mutter? Ich schrie aus voller Lunge nach ihnen. Der Sturm zerfetzte den Schrei, peitschte Regen in Garben durchs Fenster. Mich packte die Verzweiflung. Ich wollte Hermann und Jakob durchs Wasser tragen, das Küchenfenster herausschlagen, um uns in den Garten zu retten. Das Wasser ging mir bis unter die Arme. Mein Atem stockte. Die Kälte drohte mich zu ersticken. Zähneklappernd kletterte ich wieder auf den Tisch.

Wieder Stöße am Haus. Doch nun riss uns Vaters Ruf aus dem Schreck. Er stand mit Mutter in einem Boot und holte uns durchs Fenster. „Bist ins Wasser neigfalln? Bist ja nass wie a Katz, warum bist denn net auf’n Tisch hockn bliebn?“

Als er von den Stößen am Haus hörte: „Hätt bös kumme könna. Die ganz Mühl hats weggrissen und’s ganz Hulz hats mit furtgnumma.“ Der klappernde Krach rührte von dem großen, durch den Sturm umgeworfenen Holzstoß, oben im Garten, her.

Wir schliefen bei Röder. Am Morgen schwoll das Wasser ab. Zu Mittag konnten Vater und Mutter schon damit beginnen, den Schlamm mit dem abziehenden Wasser hinauszukehren. Die Lehmwände waren gefährlich aufgeweicht, noch wenige Stunden vielleicht, dann wäre die Hütte zusammengefallen. Der Ofen hing auseinander.

Das Häuschen des alten Hasselbeck wurde unterspült. Es drohte abzusacken und musste geräumt werden. Die Zigeuner sind so wieder ausgetrieben worden, denn niemand nahm sie auch nur für einen Tag in Logis. Der Müller blieb als armer Mann zurück. Mühle, Holzlager, Sägewerk waren fortgerissen. Er war nicht versichert und vordem schon verschuldet. Haus und Hof sind ein halbes Jahr später versteigert worden, und Hanfstängel war Meistbietender.

Die „narrische Kuni“ ist, als man sie aus ihrer Kammer holen wollte, schreiend davongelaufen. Weiter unten, in Albrechtsstegen, ist sie eine Woche später wieder hochgekommen und im Mühlrechen hängengeblieben. Sie bekam einen Grabstein mit dem Spruch:

In Gottes Ratschluss steht geschrieben:

Es sehn sich wieder, die sich lieben.

Mutter und ich sind mit einem wüsten Husten davongekommen. Vater wurde krank, er musste sich legen.

„Der Kranke muss in einen anderen Raum“, verordnete der Arzt.

Unsere gesamten Räume bestanden aus Wohnstube, Küche und Kuhstall. Das Schlafzimmer war auf dem Heuboden. Als Vater nicht wieder aufstehen konnte, wollten wir ihn auf den Boden bringen, aber er konnte nicht mehr gehen. Auf unsern Boden führte nur eine Leiter. Und ob Vater – wenn er früher auf den Boden gekommen wäre – besser auf gehoben war, lässt sich bezweifeln. Durch die alten, zerbröckelten Lehmwände und das schadhafte Strohdach blies der Wind. Die Ratten und Mäuse nehmen keine Rücksicht auf einen Kranken. Dicht unter den Brettern war der Hühnerstall; ein Huhn macht ein schauderhaftes Gegacker, wenn es ein Ei loswerden will und ein andres im Nest sitzt. Wenn sich zwölf Hühner täglich ablösen, ist der Tag rum. In der Stube hatte Vater wenigstens einige ruhige Stunden am Tage, wenn die Kinder draußen waren.

Meine beiden Schwestern waren als Mägde bei Bauern. Johann – der älteste von sechs noch lebenden Geschwistern – beim Militär.

Eines Abends stellte Mutter mir Rauchfleisch zum Abendbrot hin, wie sie es Vater immer hingestellt hatte, und sprach mit mir über die Arbeit. In alter Gewohnheit erwiderte ich: „Wos mant denn der Vater?“

„I ma halt, er sagt gar niks mehr!“ Dabei sah mich Mutter so sonderbar an, so schrecklich hilflos. Dann ging sie in den Stall, um die Kuh zu melken.

Ich ging hinter das Haus in den Garten und sah durchs Stallfenster. Mutter hatte, wie immer, ihren Kopf an den Leib der Kuh gestützt, melkte – und weinte dabei.

Der Arzt bestimmte, Vater muss ins „Spital“. Auf nichts gab Vater mehr Antwort, aber das Wort „Spital“ erreichte sein Hirn. Er wehrte verzweifelt ab. Das war nun einmal fester Glaube: Wer ins Krankenhaus kommt, stirbt darin.

Unter dem linken Arm Vaters hatte sich ein faustgroßer Abszess gebildet. Die Arme waren bohnenstangendünn, abgemagert. Sein Körper war wachsgelb und zusammengefallen.

Als wir schon alle Hoffnung verloren hatten, richtete Vater sich mit letzter Willenskraft im Bett hoch.

„Schorschl?“, rief er hüstelnd.

„Wos willst denn, Vater?“

„Lang mir nu a mal mei Schnupfdusn her!“

Die Knochenfinger tasteten nach der Dose, klappten den Deckel auf, fassten in den Tabak. Doch Vater konnte den Arm nicht mehr heben. Er machte die Dose wieder zu.

„’s is vorbei! Is a wos drin gschissn, in su a Lebn!“ Mit letzter Kraft warf er die Tabaksdose an die Stubentür, dass sie sich klappernd entleerte. Dann fiel er tot in die Kissen zurück.

Mutter wollte Vater mit dem Leichenwagen fahren lassen, „ka kostn, wos will!“ Aber dann ließ sie sich doch überreden, den Leiterwagen zu nehmen, den der Nagelbauer nebst Gespann unentgeltlich anbot.

Jakob und Hermann hatten keine Schuhe, und ich bekam so den Anzug und die Schuhe zur Schulentlassung ein Jahr früher. Da ging, neben den sonstigen Unkosten, viel von den Sparpfennigen drauf, die Vater und Mutter in einem halben Menschenalter zusammengeknausert hatten. Für Johann, der in Metz Soldat war, musste Mutter Fahrgeld schicken. Der Pfarrer und der Schullehrer, der Leichenschmaus und das Holzkreuz mit dem Namen darauf: – nichts ist umsonst!

Der Kriegerverein, in dem Vater Mitglied war, trat fast vollzählig an, voran die Musik. Auf dem Sarg lag Vaters Helm, den er vom siebziger Kriege mitgebracht hatte. Der Leiterwagen war mit Tannenzweigen und Sträußen geschmückt, die Pferde davor in blitzblankem Geschirr. Die Schulkinder sangen. Zum Schluss krachten drei Salven über sein Grab.

Johann wurde vom Militär entlassen. Ich kam aus der Schule. Mutter stellte meine Ausrüstung zusammen. Mutters Ermahnungen, ein braver Bursch zu werden, hatten viel von ihrer Robustheit eingebüßt.

Sie zeigte mir noch einmal, was sie alles eingepackt hatte. Den neuen Anzug. „Den musst fei schö in acht nehma. I ka dir kan andern mehr kaufn. Dei Stiefel ho i dir a nu bsuhln laua und riestern. Und dei Schuh kast nu a paar Jahr hom, san dir ja groß gnug.“ Von Vaters Schürzen und Hemden hatte sie einige für mich geändert, auch von Vaters Taschentüchern packte sie einige ein. Dann gab sie mir Vaters dreiklingiges Messer und sagte: „Dös kast a mitnehma, wennst s’ willst.“ Dann ging sie in die Küche.

Ich blieb zurück, das Messer in der Hand. Jakob und Hermann machten verwunderte Augen. Hermann sagte: „Dös darfst ober net verhandeln, Schorsch, und Steckn darfst a net mit oschneidn, sunst biegt sichs um. Und Wasserspritzen darfst a net mit machn, sunst wirds rosti.“

Mein Gesicht zuckte eigenwillig. „Warum greinst denn itz?“, fragte Jakob.

4

Der Glocknerbauer hatte seine beiden Brüder auszahlen müssen und deshalb eine Tochter vom Wirt in Blankau geheiratet, des Geldes wegen. Nach der Heirat stellte sich heraus, dass der Schwiegervater über den Gasthof und den Ackerbau nicht mehr bestimmen konnte; die Brauerei hatte bereits die Hand daraufgelegt. Als der Glockner den Prozess, den er gegen seinen Schwiegervater führte, verloren hatte, kam das dritte Kind und dazu die Prozesskosten.

Das ist aus einem Hof von fünfundvierzig Tagwerk schwer herauszuwirtschaften. Statt zwei Pferden konnte Glockner nur noch eins halten; einen halb blinden ausgedienten Artilleriegaul. Den ersten Knecht machte der Bauer, den zweiten ich.

Um fünf Uhr wurde geweckt, Sommer und Winter. In der Mähzeit um drei Uhr. Die Magd melkte, ich hatte für Streu, Häcksel oder Gras zu sorgen, das Gras von der Scheune, den Häcksel vom Boden in den Stall zu schleppen. Um sieben Uhr wartete der Wagen in Untergsees auf die Milch, die ich hinzufahren hatte. Es war zwanzig Minuten Weg. Wenn ich zurückkam, gab es das erste Frühstück: ein Stück trocken Brot und eine Tasse Kornkaffee.

Mähen, pflügen, Kartoffeln stecken, harken, häufeln, ausgraben, Rüben pflanzen, düngen, Hopfen freeten, stängen, Streu rechen, Häcksel schneiden, säen, ernten und dreschen; im Winter Grünstreu und Holz machen, Hopfenstangen entrinden, Besen und Körbe flechten: das alles hat mich der Glocknerbauer gründlich gelehrt. Er arbeitete für zwei und hielt mich für absolut gleichberechtigt. Vor zehn Uhr war selten Feierabend.

Die Spekulation des Glocknerbauern, Geld ins Haus zu bringen, war die Schweinezucht. Wenn die Säue zur Zucht zu alt waren, wurden sie geschlachtet. Dieser filzig-zähe-zatterige Speck war fast das einzige „Zubrot“. Auch das Mittagessen: Kartoffelsuppe, Graupen, Linsen, Erbsen, war meist mit diesem Speck gekocht. Klöße oder Nudeln waren das Sonntagsessen. Selten gab es ein Butterbrot oder weißen Käse und Kartoffeln oder ein paar Äpfel zum Abendbrot. Wenn sie reif wurden, ging die Großmutter nicht aus dem Obstgarten. Sie war krumm wie ein Winkeleisen und hatte einen Kropf.

An einem Sonntag ging die Magd zu ihren Eltern. Sie war von Silberflecken, das liegt auf der Hälfte Weg nach Felben. Dort sollte ich für den Bauern eine Besorgung machen. Ich fragte Redl, ob wir zusammen gehen wollten, und wenn es ihr recht sei, würde ich sie auf dem Heimweg abholen.

Sie sagte zu, aber dann ging sie, ohne mich zu rufen. Ich war auf meiner Kammer. Ich hatte mich darauf gefreut, ihre Eltern und Geschwister zu sehen. Einmal in einer andern Stube sitzen, eine andere Sprache hören: irgendwie schrie eine Sehnsucht in mir nach anderen Menschen als die, die täglich um mich waren.

Warum ist die Redl ohne mich gegangen? Sie erwartete sicher einen Freund; ich war im Wege!

Ich ging allein. Ging auch allein zurück, die Hauptstraße, bis Albrechtsstegen. Dort beschloss ich, über den Rödelberg zu gehen, an den Lehmgruben vorbei.

Es war neblig und kalt. Ich ging auf das Bretterhäuschen zu, in dem Vater immer gesessen hatte. Die Tür war nicht verschlossen. Drinnen stand Werkzeug. Auch der Schaufelstiel, in den Vater die Anfangsbuchstaben seines Namens geschnitzt hatte, war noch dabei. Mit dieser Schaufel arbeitete nun Johann. An der Bretterwand über seinem Platz hing noch, von der Militärzeit her, ein Gruppenbild von Vater. Es war verblasst, aber Vater war noch zu erkennen.

Als ich wieder vor die Türe trat, lag der Nebel so dicht und undurchdringlich über den Lehmgruben, dass ich nicht wagen durfte, auch nur einen Schritt zu gehen, denn die Wege zwischen den Gruben waren schmal und schlüpfrig, und in den Gruben stand Wasser; Stille ringsum. Nur das Bellen der Hunde klang vom Dorfe her.

Ich hätte schreien können, denn die Straße lag nicht weit ab, und einer oder der andere kommt doch vorbei. Ich schrie nicht. Ich ging in die Hütte zurück, setzte mich an den Tisch, zündete die Lampe an. Ich verspürte sogar etwas wie Freude, als mir einfiel, dass ich ja nur zu erzählen brauchte, ich wurde vom Nebel überrascht, konnte nicht zurück. Dass ich öfter nach den Gruben ging, wussten Mutter und der Bauer.

Ich machte Feuer im Ofen. Hei, wie das brannte und knisterte! Dann aß ich meine Wecken, die ich mir gekauft hatte, legte mich auf die Bank und schlief ein.

Als ich am Morgen nach Hause kam, war schon Licht im Stall. Die Redl sagte: „Wo kummst itz her, Schorsch? Der Bauer und dei Mutter san in tausend Ängsten, dass dir wos passiert is. Wo bist denn bloß gwest, die Nacht?“

Ich berichtete von meinem Pech mit dem Nebel, von meiner Angst, in die Lehmgruben zu fallen, und dass ich nicht mitten in der Nacht ankommen und alle im Schlaf stören wollte.

Inzwischen war der Bauer hereingetreten und hörte anfangs schweigend zu.

„Wennst sunst net a ganz astelliger Bursch wärst“, sagte er dann kopfschüttelnd und lächelnd, „müsst ma bal glaubn, wos dei Mutter scho öfter gsagt hat: dass d’ a bissl z’ kurz kumma bist.“ Er tippte sich an die Schläfe. „Geh glei nauf, sog der Mutter, dass d’ da bist. Sie wollt in der Früh zum Gendarm geh und di als vermisst meldn.“

Der Bauer ging dann, um Klee zu mähen. Anschließend wollten er und Redl Heu wenden, ich den Klee heimfahren.

Als wir vom Hof fuhren, stand die Bäuerin vor der Tür und gab uns den Frühstücksspeck.

Der meinige flog in den Bach, als wir über die Brücke fuhren.

„Hast dei Fleisch neigwurfn?“, fragte Redl.

„Ja.“

„Zum Wegwerfn is doch z’ schod!“

„I ka ’s net essn, wenn i ’s aschau, wirds ma scho schlecht.“

„Isst dei Brot immer trucka?“

„Hast du wos anders?“

Redl schwieg. Aber das ganze Fragen und Staunen kam mir so sonderbar vor. Dann fiel mir ein: Ich hatte noch nie gesehen, dass sie Speck gegessen hatte. Einmal wickelte sie ihren Speck wieder ein und sagte: „Werd meiner Mutter a Bröckl mitnehma. Ka ’s gut brauchn für g’röste Kartoffeln.“

Am andern Tag gab ich meinen Speck Redl. Wir nahmen Heu über, der Bauer stach vom Wagen herauf. Redl nahm ab, und ich schleppte es auf den Boden. Nach dem Abladen frühstückten wir und blieben auf dem Boden sitzen.

„Kast dei Brot doch net immer trucka essn, Schorsch!“

„In der Not frisst der Teifl Fliegn!“

Redl schaute mich an und überlegte. Dann sagte sie: „Gib dei Brot her, i mach dir a bissl Schmalz drauf.“ Das Schmalz war von dem Speck, den sie ihrer Mutter immer mitnahm. Mehr verriet sie mir an diesem Tage nicht. Aber später gab sie mir auch manchmal ein Ei, ein Stück Butter und jeden Morgen einen Literkrug voll Milch. Die musste ich mir selbst melken, bevor die Bäuerin morgens in den Stall kam. Die Bäuerin duldete nicht, dass Redl ohne sie zu melken begann.

Einige Zeit später ging ich mit Redl zu ihren Eltern. Sie hatte, was Eier, Speck und Butter anbetraf, kein Geheimnis mehr vor mir.

Im dritten Jahr meiner Dienstzeit war der Bauer an der Reihe, den Zuchtbullen zu halten. „Schorsch“, sagte er, als wir den kaum einjährigen Bullen holten, „wenn er eischlägt, wenn er übers Jahr vierhundert Mark bringt, kriegst zehn Mark.“ Einhundertachtzig hatte er gekostet.

Da gab es manchen Streit mit Redl und der Bäuerin, denn ich ging recht oft unbefugt an den Kleiensack, um ein paar Hände voll zum Trank zuzugeben. Auch mancher Laib Brot verschwand, bis die Bäuerin dahinterkam und die Brote nach dem Backen zählte. Der Bauer schimpfte wohl darüber, freute sich aber dennoch über meinen Eifer. Er sagte kein Wort, wenn ich ihm den Haferkasten plünderte. Als es ihm zu arg wurde, machte er ein Schloss vor.

Der „Bummel“ gedieh prächtig. Aber der Stand war eng, und seine Kraft wurde bei weitem nicht ausgeschöpft. Manchmal kam tagelang keine Kuh, die Sehnsucht nach ihm hatte. Als er dann gar – zum Winter – nicht mehr mit auf die Weide konnte, ging er manchmal mit den Vorderbeinen hoch. Einmal, als ich, im Stand, vor ihm kniete, ihm die Brust zu striegeln, riss er sich los. Mochte Bummel auch nicht die Absicht haben, mir etwas zuleid zu tun: sein Gewicht genügte, mich zu erdrücken. Über mir sein riesiger Kopf, die gutmütig-brutalen Augen und der Geifer, den er mir ins Gesicht schnaufte.

„Bummel!“, schrie ich. „Bummel!!“ „Bummel!!!“

Da stellte sich Bummel wieder auf die Vorderbeine. Ich belohnte seinen Gehorsam mit einem Stück Brot.

Von diesem Tage an hatte ich unbeschränktes Vertrauen zu Bummel. Die Peitsche oder den Stock hat er von mir nie zu spüren bekommen. Wurde er aus dem Stall gelassen, um eine Kuh zu belegen, ging er nur ungern sofort zurück. Er wollte erst ein paar gehörige Sprünge machen, den Auftrieb zum Anger hinauf und wieder herunter, wobei er nie auf einen Menschen losging, jedem Kind auswich. Hatte er sich ausgetobt, kam er, wenn ich ihn rief, willig zurück. Vielleicht konnte ich ihn deswegen besser verstehen als der Bauer, weil ich die Enge meines eigenen Lebens auf Schritt und Tritt spürte.

Der Bauer spürte das nicht. Sonst hätte er ihn – als er ihn einmal herauslassen musste, weil ich nicht zu Hause war – nicht mit einem Hieb über den Rücken bestraft, als er ihn bereits wieder angeknebelt hatte.

Von da an durfte sich der Bauer nicht mehr vor Bummel sehen lassen. Schon wenn er in den Stall kam, wütete Bummel wie toll. Das passte dem Bauern ganz und gar nicht, aber er riskierte nicht, sich im Hof vor Bummel zu zeigen. Bald darauf erwies sich, wie gefährlich das war.

Bummel machte wieder einmal einen seiner Abstecher.

Der Bauer war im Garten, sah, wie die Magd die zugeführte Kuh wieder heimführte, und glaubte, Bummel sei bereits im Stall.

Da kam Bummel gerade von seinem Ausflug zurück. Ich hätte dem schwerfälligen Sebastian Glockner gar nicht so viel Fixigkeit zugetraut, wie er in diesem Moment entwickelte. Wie der Blitz war er in der Scheune, durch die kleine Tür am Tor. Wäre die Bodentreppe nicht gewesen, hätte Bummel den Bauern dort drinnen doch erwischt, denn die Tür, die der Bauer hinter sich zuschlug, splitterte vor dem anstürmenden Schädel auseinander wie eine Zigarrenschachtel. In der dämmerigen Scheune stolperte und wütete Bummel zwischen Wagen und Pflügen umher, schlug sich ein Knie wund und riss sich die rechte Weiche auf. Als er dann auf mein Zureden wieder hervorkam, blieb er breitbeinig und schnaufend im Hof stehen, scharrte wütend auf dem gefrorenen Boden, begann dann zu tänzeln, den Kopf an der Erde, den Schwanz in der Luft. Wie überlegend blieb er einige Male vor dem Zaun an der Straße stehen, stieß dann mit dem Kopf dagegen, bis der Zaun krachte, und als er krachte, kam Bummel von neuem in Wut, brach ihn durch und raste davon.

Es war Winter, schon gegen Abend. Wenn Bummel die Nacht über draußen bleibt, bekommt er todsicher Lungenentzündung, und dann ist er, zehn gegen eins zu wetten, verloren. Oder er bricht in einem Weiher oder Sumpf durchs Eis, erfriert oder ertrinkt oder rutscht aus und stürzt. Auch war damit zu rechnen, dass er den ersten besten, der ihm nun vor den Kopf kommt, umrannte.

Der Bauer schimpfte mordsmäßig mit mir. Bummel hätte zu viel Hafer bekommen, meinte er. Ich antwortete, die Scheunentür und der Zaun wären nicht kaputt und Bummel in seinem warmen Stall, hätte ihn der Bauer nicht geschlagen. Doch durch den Streit kam Bummel nicht wieder. Es wurde der Hirt mit seinem Hund geholt, um ihn aufzuspüren.

Der Hund stellte ihn im Eichenschlag am Anger. Als der Hirt seinen Hund bellen hörte, pfiff er ihn zurück. Der Hirt sagte: „Passiern ka uns niks, Männer; auf mei Hund ka i mi verlaua. Itz müss ma schaua, ob er si lockn lässt. Vielleicht bringt ihn der Schorsch in Gutn ham.“

Dann zum Glockner: „Wenn i ’n Hund schickn muss, is scho gfahlt. Nacha wird er erst recht wild, und nacha kast ’n nimmer rauslaua. Und ma ka ’n doch net afassn. Er hat niks um wie an Riema, kan Ring in der Nosn. Und im Wald, in der Nacht, da ka ma net wissn, wie alles kummt.“

Ob Bummel nicht längst weitergelaufen war, wusste auch niemand. Die Befürchtung, dass Bummel sich mit dem Hund abkämpfen soll, bis er sich – zerbissen und erschöpft – fesseln lassen muss, war mir unerträglich.

„I werd schaua, ob i ’n find. Wenn i an Baum vor mir ho, ka i ihn ja vom Leib haltn, wenn er ganz wild sa sollt. Und du, Hirt, gehst nach, an Pfiff weit, mit ’n Hund, aber deckst di, dass er di net sieht!“

Ich ging den Spuren nach, die sich deutlich im Schnee abzeichneten. Zweihundert Meter weiter – in der Eichenschonung – stand Bummel. Er schaute lauernd zwischen den Büschen durch, wendete, kehrte wieder um, hob dann den Kopf, horchte. Ich nahm Deckung hinter einem dicken Baum, nahm ein Stück Brot aus der Tasche.

„Bummel!!“

Bummel fuhr herum, hob den Kopf.

„Bummel!!“

Jetzt hatte er die Richtung, setzte sich in Bewegung. Beim dritten Ruf lief er im Trab auf mich zu, nahm mir das Brot aus der Hand und folgte mir, willig wie ein Lamm.

Bummel hat keinen dauernden Schaden davongetragen. Sein aufgefallenes Knie und seine aufgerissenen Weichen habe ich ihm täglich mit Karbol ausgewaschen. Auch habe ich ihn davor gerettet, dass ihm ein Ring durch die Nase gezogen wurde: Ich drohte, auf der Stelle fortzulaufen, wenn der Bauer dies wahr machen sollte.

Bummel kostete im Verkauf dreihundertfünfundneunzig Mark. Ich trieb ihn bis Albrechtsstegen, zum Bahnhof. Dort nahmen ihn die Viehtreiber in Empfang. Sie legten ihm einen Fallstrick an das linke Vorderbein, bevor ich ihn in den Viehwagen führte und ankoppelte.

Ich bekam für die Pflege von Bummel zehn Mark. Da mein Konfirmationsanzug, obwohl auf Zuwachs berechnet, nun doch schon zu eng, die Rockärmel und Hosenbeine zu kurz geworden waren, hatte ich mir von dem Schneider in Steinernlaibach einen neuen machen lassen. Aber der war noch nicht bezahlt. Ich hatte noch an dem Wintermantel zu zahlen, den ich im Jahr zuvor machen ließ. Der Mantel kostete vierzig Mark – genau soviel wie mein Lohn für ein Jahr.

Meine Sonntagsschuhe waren rissig und vertreten, der Gummi an den Schäften so schlecht, dass mir die Hosenbeine immer hinten auf den Schuhen aufsaßen. Ein Hemd mit Einsatz passte schlecht zu den rissigen Schuhen, und Schuhe und Einsatzhemd, dazu reichten die zehn Mark nicht. Außerdem wollte Mutter, dass ich endlich mit dem Schneider ins Reine kam. „Kast dei War selber zohln, nacha wirst scho selber mirkn, wo dei paar Pfenni bleibn.“

Auch eine Geschichte, die ich mir mit der Redl eingebrockt hatte, machte mir Sorgen.

Mit dem Geheimnis, dass man alten Speck in Schmalz umbraten kann, fing es an. Später stahl ich manchmal einen Brocken aus dem Selchfass, Redl einen Batzen Butter oder Eier. Unser Versteck war hinter einem lockeren Stein in der Ecke des Stalles.

Dieses Füreinandersorgen, einander überraschen, einer für den anderen etwas auf den Acker mitbringen, ging so lange gut, bis wir eines Tages auf dem Heuboden miteinander rangen. Redl wurde plötzlich kalkblass und sagte: „Schorsch, dös hättst net machn solln.“ Sie raffte ihre Kleider zurecht und lief davon. Ihr Liebster war ein Knecht von Obergsees. Er kam nachts öfter an ihr Fenster, und ich wusste das. Das war so allerlei, was da in mir kämpfte.

Ich beschloss, die zehn Mark nicht aus der Hand zu geben. In einigen Wochen war Kirchweih. Mir wurde sonderbar wohl bei dem Gedanken, Geld im Beutel zu haben.

Ich richtete den Wagen zum Jauchefahren. Die Bäuerin brachte mein Frühstück – ein Stück von dem alten Speck – vor die Tür und wollte wieder gehen.

„Baieri!“

Sie drehte sich um.

„Dös Fleisch könns selber essn. Davo ho i itz gnug. Ho mi scho dreimal gspeit!“

„Nacha frisst an Dreck, wennst ka Fleisch mogst.“

Ich warf den Speck dem Hund vor die Hütte. Der schnupperte vorsichtig daran herum und ließ ihn liegen. Dann kamen die Hühner und zogen den Speck im Mist herum.

Vor dem Wirtshaus machte ich halt, kaufte mir für zehn Pfennig Backsteinkäse, eine Maß Bier und eine Zigarre. So hatte noch niemand den Brendl-Schorsch gesehen; rittlings auf dem Dungfass sitzend und rauchend. Das Bier auf die Wut, da sausen die Gedanken kreuz und quer.

Vor dem Dorf begegnete mir die Erna, die „kleine Magd“ vom Schneider-Bauern. Sie hatte ein derbes Gesicht, braune Augen, kräftige Arme. Die Erna hat mich öfter als einmal merken lassen, wo sie des Sonntags hingeht, und hat immer einladend dabei gelacht. Aber da war die Redl im Wege. Immer wieder stellte ich Vergleiche an. Nun fiel das fort. Als ich Erna kommen sah, sprang ich von meinem Dungfass herunter.

„Morgn, Erna! Sakrament, Madl, grod ho i an di denkt, da kummst a scho daher.“

„Wenn man vom Teifl spricht – bist halt gar su aufgräumt, Schorsch. Und Zigarrn, an Werktog, zohlt si denn dös aus?“

„Die hat mir unser Bummel eibracht. Wollts aufheben bis ’n Sunnta, aber zum Odelfahrn is a abracht, gspürt ma den Gstank net gar su arg. Hom tun mir su niks und su a niks. Hast scho recht gspart für die Kirwe, Erna?“

„Wos brauch i denn sparn?“

„Musst di doch a bissl rausputze, fürn Burschn.“

„Wer mi su net mog, braucht mi a net, wenn i mi putz.“

„Hast recht, Erna! Ober hikumma tust doch? Für mi brauchst di net putzn, i mog di su a.“

„Bist halt a Schäkerer. Denkst halt, mit mir kasts machn. Und nacha tust immer su stolz, als wennst an net kennst.“

Mir fielen alle meine Sünden ein. Ich wusste nun, wie das ist, wenn ein Mensch gerade dort getroffen wird, wo Lachen und Weinen so dicht beieinander sind. Ehe Erna sich versah, hatte sie einen knallenden Kuss. Sie schimpfte: „Gscheit ins Gsicht neihaua.“ Sie blieb jedoch lange stehen und sah mir nach.

Nach dem Essen rief mich der Bauer.

„Warum hast di denn heit morgn gar su aufgführt?“

„Aufgführt? Ho nur gsagt, dass i dös alt Fleisch nimmer essn ka. Da hat die Baieri gsagt, i soll an Dreck fressen.“

„Du hast doch gsagt, die Baieri soll ihn selber essn.“

„Ho i gsagt! Vierzeh Tog lang alts Fleisch, dös is ka Essn net!“

„Vierzeh Tog??“

„An Tog an Käs und vierzeh Tog alts Fleisch, su gehts ’n ganzn Summer.“

„Warum hast mir ka Wurt gsagt? Musst doch immer bedenkn, hast mei Frau vor dir, Schorsch! A bissl mehr Astand hätt i dir scho zutraut. Mit ’n Fleisch werd i die Sach scho machn, du isst dös, wos i a iss. Wer bei mir arbert, soll a sei War hom.“ Dann teilte er mir mit, dass er zwei Rappen eingehandelt hatte. „Kost a wieder sakrimentisch viel Geld. Gschirr, Wogn dazu. Ober die Gaal geb i dir, wennst fahrn willst. In Kuhstall müssn die Weibsbilder alla firti werdn. Die Dina (die älteste Tochter) is itz alt gnug. Und fünf Taler leg i dir drauf auf ’n Lohn.“

5

Um diese Zeit reiften die Rettiche, die für die Hopfenpflücker gesät wurden, und die Bauern kauften billigen Schnaps und Käse ein. Sie kamen jedes Jahr, die meisten immer zu denselben Bauern. Männer erhielten eine Mark pro Tag, Frauen fünfzig Pfennig, bei einer Arbeitszeit von morgens sechs bis abends elf Uhr. Ihr Quartier war auf dem Heuboden. Männer, Frauen, Jünglinge und Jungfrauen nebeneinander. Mancher Bauernbursche hat schon eine mordsmäßige Tracht Prügel einstecken müssen, weil er glaubte, die hübschen, schwarzäugigen Böhminnen seien gut genug für eine Nacht. Da wachten die Männer darüber wie die Teufel über die Seelen im Fegefeuer.

Der Bau der Lokalbahn war bis Steinernlaibach vorgeschritten. Zur Kirchweih war viel „fremdes Volk“ im Dorf. Die Böhmen hatten mit den Eisenbahnern viel Verwandtes, sangen im Wirtshaus zusammen, gingen am Sonntag, in den wenigen Freistunden am Nachmittag, zusammen spazieren.

Nachmittags um drei Uhr marschierten die Burschen des Dorfes mit ihren Mädeln vom unteren Dorf herauf; voran die Musik, dahinter die berüchtigsten Schläger: der Schwarzbauern-Joseph, der Striegler-Kaspar, der Althaus-Christoph. Die waren dafür bekannt, dass sie vor hundert Mann nicht wichen. Die waren aufeinander eingeschlagen wie die Türken. Wo die waren, bekamen die jämmerlichsten Kerls Mut, auch dreinzuhauen.

Es dauerte nicht lange, da gab es Krach mit dem Wirt und den Musikanten. Die Steinernlaibacher bestellten recht oft „Extra“-Tänze. Wenn die Burschen eines anderen Dorfes eine Schlägerei wollen, tanzen sie hinein. Wenn sie die Prügelei fürchten, bleiben sie sitzen und „blamieren“ sich. Die Spannung war schon zum Platzen, und die Musikanten wollten nicht mehr spielen. Die Steinernlaibacher drohten, andere Musik zu holen.

„Kumm, mir setzn uns links nüber“, sagte ich zu Erna. Dort saßen die „fremden“ Bauernburschen, die Eisenbahner und die Hopfenzupfer. Die Steinernlaibacher tanzten ihre „Extra“ und stampften und trommelten mit den Füßen, hoben ihre Mädels über die Köpfe, jauchzten, sangen wie toll: „O Susanna, wie ist das Leben schön!“

Der Althaus-Christoph drehte sich mit seinem Mädel wie rasend auf einem Fleck unter dem Leuchter, noch lange, nachdem die Musik geendet. Im Nebenraum kam die Unruhe bedenklich auf. Neben mir saß ein Mann mit schwarzem Haar und Backenbart, hagerem Gesicht und breit über den Schultern. „Igel“ nannten ihn die anderen. Der lachte über die „fremden“ Bauernburschen, die nicht wagten, „hineinzutanzen“. Er lachte auch über die herausfordernde Art des Althaus.

Der trank kräftig, kam über den Saal und rief herüber: „Wenn aner an Zweifel hat, ka er ’s sogn, wird er kuriert.“ Christoph sah den „Igel“ wütend an.

Die Eisenbahner hielten den Atem an, so gespannt waren sie, was Ignatz machen wird.

Da erhob er sich auch schon, stützte sich mit den Händen auf den Tisch und sagte langsam und laut: „Mich kannst am Arsch lecken!“

Christoph schrie auf wie ein wildes Tier, wollte sich auf Ignatz stürzen, kam aber nicht durch die Mauer von Menschen. Die Frauen schrien und fielen den Männern in die Arme. Die Musik spielte verzweifelt zum neuen Tanz auf. Der Wirt und sein Sohn drängten sich um Christoph.

„Wennst gar ka Ruh net gibst, Stophl, is sufurt Schluss! Denkst, i lau mir mit Gwalt alles zsammhaua? Wenns um jedn Preis raufn wöllts, geht nunter auf d’ Strass. Aufhörn! Musik, aufhörn!“

Die Steinernlaibacher drängten Christoph zurück zum Saal. Dort stand er zähnefletschend und schwitzend und rief dann zu Ignatz herüber: „Wennst itz in dei Bett wärst, Bürschl, dös wär a Glück für di. Viel Zähn bringst net mit ham, wennst überhaupt lebendi hamkummst, du herglaufner Lump, du drecketer!“

„Ich mach’ dir einen Vorschlag, Freund: Leg dein Messer weg, dann machen wir einen Tanz im Saal mit den Fäusten. Brauchst nicht warten, bis ich geh’!“

„Mit dir recher i o zwischn Dunkel und siehst mi net. Nacha hat ma net die Sauerei im Tanzsaal!“

Nun wurde im Nu klar, warum Ignatz immer so lauernd, geduckt dastand und mit den Augen den Abstand zwischen sich und Stophl maß. Der Maßkrug, den Ignatz gegen Stophl schleuderte, flog diesem mitten ins Gesicht, und mit solcher Wucht, dass Stophl umsank wie ein gefällter Baum. Jetzt stand für die Steinernlaibacher alles auf dem Spiel; jetzt nachgeben, bedeutete einen unaustilgbaren Schandfleck in der Geschichte von Steinernlaibach.

Mit Stuhlbeinen und Maßkrügen drängten sie in den Nebenraum. Wer nicht schlug, wurde geschlagen. Erna flog ein Bierseidel dicht am Kopf vorbei. Vor mir tauchte das wutrote Gesicht des Strieglers auf. Er zischte: „Du Kreatur hältst a zu den Zigeinern?“ Ob er den Hieb führte, der mich für Sekunden kampfunfähig machte, weiß ich nicht. Ich torkelte an den Pfeiler und sah, dass sie auch meinen Bruder Johann, der mir zu Hilfe geeilt war, am Kragen hatten. Das brachte mich zur Besinnung. Der Stuhl, der auf den Schädel Strieglers sauste, zerkrachte auf einen Hieb … „Immer drauf! – Immer draufhauen!! – Immer drauf, was Zeug hält!!!“, schrie einer hinter mir. Das war Ignatz. Er war mit einigen an der Wand über die Tische gesprungen, um von hinten anzugreifen. Wer nicht über die Treppe kam, kam zwischen zwei Fronten. Es blieb nur noch das Fenster zur Flucht. Der Schwarzbauern-Joseph hielt sich am längsten; doch welcher Kopf hält einem Dutzend Hieben stand! Das splitterte und krachte, als wäre das Jüngste Gericht hereingebrochen. Joseph war entschlossen, Reißaus durch das Fenster zu nehmen. Er beugte sich aber erst hinaus, als angelte er nach einer Stange oder Leiter, oder überlegte, ob er den Sprung auf den Hof wagen kann. Als hätte einer darauf gewartet, versetzte er ihm mit einem Stuhlbein und mit solcher Wucht einen Hieb über das verlängerte Rückgrat, dass Josephs Hose querüber aufriss wie Papier. Unsagbar lächerlich dies Gesicht, und was Joseph, in der Ecke hockend, nun sagte.

„Brüderle“, sagte er, „dös hat glangt! Der war gnau agmessn. I glaub, ihr habt ma ’s Kreiz ogschlogn!“

Es hat einen Prozess gegeben, weil ein böhmischer Hopfenzupfer – ein schon alter Mann – erstochen worden ist. Wer der Täter war, ist nicht bewiesen worden, obgleich sich der alte Nagelbauer – der Bürgermeister – alle Mühe gab. Zum Unglück starb er noch während des Prozesses, aber es hielt sich hartnäckig das Gerücht, dass es der Althaus-Christoph gewesen ist. Ignatz wurde am anderen Morgen verhaftet und saß – als Rädelsführer – bis zur Verhandlung in Untersuchung. Er war der einzige, der verurteilt wurde, und erhielt drei Monate Gefängnis.

Seine Kameraden waren bis dahin in alle Welt verstreut und konnten nicht mehr als Zeugen vernommen werden. Die Bauernburschen brachten massenhaft Zeugen und gute Leumundszeugnisse vom Lehrer und Pfarrer. Ignatz hatte als Entlastungszeugen nur den lahmen Wastl vom Bürgermeister, der den Gemeindeschreiber machte, und mich.

Ernas Bruder war auch unter den Extratänzern und ist nachdem, wie so manch anderer, vier Wochen mit verbundenem Kopf herumgelaufen. Es gab bald Streit zwischen uns, und auch Erna hielt in dieser Sache nicht zu mir. Das ganze Dorf gegen mich, auch die Mutter schimpfte mächtig: Da fiel es mir nicht schwer, ein Fuhrwerk bei den Lehmgruben zu übernehmen und in Felben in Logis zu gehen.

Ein paar Jahre später war eine andere Schlacht ausgebrochen: der Krieg.

6

Ich wurde, infolge einer Armquetschung, zum Landsturm degradiert. Johann musste sich am dritten Mobilmachungstag in Nürnberg stellen. „Wo is die Mutter?“, fragte Johann, als wir gehen wollten.

Wo sollte sie sein? Immer, wenn es ihr gar so schwer ums Herz wurde, ging sie in den Kuhstall, um sich auszuweinen. Dann zog sie hastig Schuhe und Schürze an und ging mit Johann und Anna, Johanns Liebster, voraus. Wir andern hinterher. Händedruck Bekannter, die uns entgegenkommen. Grüße aus den Fenstern.

Im Wirtshaus warteten noch andere Reservisten. Es schallte aus den Fenstern:

Und ruft das Vaterland uns wieder,

Als Reservist, als Landwehrmann,

Dann legen wir die Arbeit nieder

Und halten treu der Fahne stand!

„Noch a Maß, eh mir den Franzmann und den Russen am Krawattl nehma“, sagte einer.