Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: epubli

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

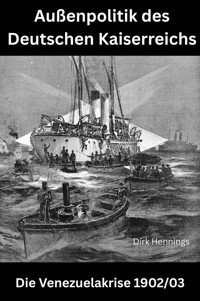

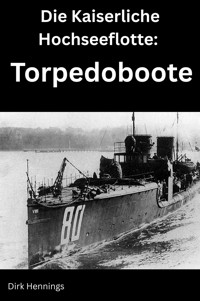

DIE KAISERLICHE HOCHSEEFLOTTE – TORPEDOBOOTE Dieses Buch erzählt die Geschichte des deutschen Torpedobootsbaus von den Anfängen im 19. Jahrhundert bis zum Ende des 1. Weltkriegs. Diese kleinen, schnellen Kriegsschiffe waren die Arbeitspferde der gegnerischen Flotten während des Ersten Weltkriegs. Ihre Aufgaben bestanden unter anderem darin, die Schlachtflotten zu schützen, in der U-Boot Jagd und in der Aufklärung. Im August 1914 verfügte Großbritannien über etwa 300 Torpedoboote (oder Zerstörer) und Deutschland lediglich über 144 Einheiten. Um hier aufzuholen, begann das Kaiserreich mit einem neuen Schiffsbauprogramm. Während des Krieges konnte Deutschland 107 weitere Torpedoboote bauen, aber diese Menge wurde von den 329 Zerstörern, welche die Briten im gleichen Zeitraum in Dienst stellten, in den Schatten gestellt. Dieses Werk beschreibt die Geschichte des deutschen Torpedobootbaus, stellt die einzelnen Schiffsklassen mitsamt den technischen Details vor und beschreibt einzelne Einsätze dieser Kriegsschiffe. Das Werk ist mit umfangreichem zeitgenössischem Bildmaterial illustriert. Umfang: 160 Seiten

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 133

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Die Kaiserliche Hochseeflotte

Torpedoboote

IMPRESSUM:

Dirk Hennings

c/o IP-Management #4887

Ludwig-Erhard-Str. 1820459 Hamburg

Einleitung / Begriff

Ein Torpedoboot ist ein kleines, schnelles Kriegsschiff, das von etwa 1880 bis 1945 gebräuchlich war. Es wurde Ende des 19. Jahrhunderts maßgeblich von dem Briten John Isaac Thornycroft entwickelt, um den neu erfundenen schraubengetriebenen Torpedo einsetzen zu können, der die bis dahin gebräuchlichen Spierentorpedos verdrängte. Dazu musste das Boot die Torpedos relativ nahe an die gegnerische Schlachtlinie heranbringen und entsprechend schnell und wendig sein, außerdem eine geringe Silhouette besitzen, um spät erkannt zu werden und ein kleines Ziel abzugeben.

Das Torpedoboot erschien als das ideale Gegenmittel kleiner Mächte gegen die Linienschiffe der großen Seemächte, da ein unter Wasser treffender Torpedo eine verheerende Wirkung hatte und Torpedoboote bei weitem nicht so teuer und aufwendig in der Produktion waren wie große Schlachtschiffe. 1873 wurde das Buggeschütz auf dem 1862 gebauten deutschen Kanonenboot SMS Basilisk ausgebaut und durch ein Torpedorohr ersetzt; damit war die Basilisk der erste „Torpedoträger“ der Kaiserlichen Marine, wenn auch nicht das erste „Torpedoboot“ im eigentlichen Sinne. Das Boot wurde am 28. Dezember 1876 außer Dienst gestellt.

Als Gegenwaffe zu den Torpedobooten konzipierte die britische Marine den Torpedobootzerstörer, einen Schiffstyp, der ähnliche Geschwindigkeiten wie ein Torpedoboot erreichte und ebenso wendig war, aber zusätzlich mit leichten Schnellfeuergeschützen bestückt war. Ihr Äquivalent bei der deutschen Kaiserlichen Marine waren die Großen Torpedoboote. Ab 1915 wurden hier auch kleinere Küstentorpedoboote (sog. A-Boote) in Dienst gestellt. Im Allgemeinen verwischten die Grenzen zwischen Torpedoboot und Zerstörer im Ersten Weltkrieg.

Torpedoboote und auch deren Besatzung wurden im Ersten Weltkrieg oft als „Schwarze Gesellen“ bezeichnet, da sie durch Kohlenfeuerung, niedrige Schornsteine und generell eine im Vergleich zum vorhandenen Schiffsraum große Maschinenanlage recht verrußt oder verstaubt waren. Die Boote wurden zudem komplett schwarz angestrichen als Tarnfarbe für den Nachteinsatz.

Österreichisches Torpedoboot SMS Polyp (1905)

Nach dem Ersten Weltkrieg bauten verschiedene Marinen weiter Torpedoboote; diese unterschieden sich von zeitgenössischen Zerstörern durch eine geringere Größe und eine schwächere Artilleriebewaffnung. Das hatte entweder wirtschaftliche (dänische und norwegische Marine) oder vertragliche Gründe (Torpedoboot 1923 und Torpedoboot 1924 der Reichsmarine). Der Londoner Flottenvertrag von 1930 enthielt keine Beschränkungen für Überwasserkriegsschiffe mit einer Verdrängung von unter 600 ts. Deutschland (Torpedoboot 1935), Frankreich (La-Peloméne-Klasse), Italien (Spica-Klasse) und Japan (Chidori-Klasse) bauten Torpedoboote, die unter diese Grenze fallen sollten. Es zeigte sich jedoch, dass die Grenze von 600 ts zu eng für einen brauchbaren Entwurf war, so dass die Schiffe in Realität zum Teil deutlich größer waren.

Die deutsche Kriegsmarine baute im Zweiten Weltkrieg Zerstörer und Torpedoboote (z. B. Flottentorpedoboot 1939) parallel, wobei die letzteren den ursprünglich offensiven Charakter verloren und hauptsächlich für den Küstenschutz und für Geleitsicherungs-aufgaben im Ärmelkanal und in der Biskaya eingesetzt wurden.

Schon während des Zweiten Weltkriegs wurden größere Überwasserschiffe kaum noch hauptsächlich als Torpedoträger eingesetzt und nach dem Krieg verschwanden Torpedoboote endgültig aus den Marinen. Die einzigen noch primär zum Einsatz von Torpedos konzipierten Überwassereinheiten waren danach Schnellboote oder Motortorpedoboote. Diese hatten ähnliche Aufgaben wie die ursprünglichen Torpedoboote des ausgehenden 19. Jahrhunderts, waren aber erheblich kleiner und schneller. Dieser Typ kam erst in den 1970er Jahren mit der Ablösung durch Flugkörperschnellboote allmählich außer Gebrauch.

Spierentorpedoboote 1871

Als erste deutsche Torpedoboote gelten 14 kleinere Hafenfahrzeuge und Schlepper, sowie sieben Ruderfahrzeuge, die ab 1870 / 71 Elbe- und Wesermündung bewachten. Sie wurden behelfsmäßig als Spierentorpedoboote der Freiwilligen Seewehr ausgerüstet. Diese Boote wurden bereits bis zur Mitte der 1880iger Jahre wieder außer Dienst gestellt.

Funktionsweise der Spierentorpedoboote

Der Spierentorpedo war ein Vorläufer dessen, was heute unter „Torpedo“ verstanden wird. Er wurde von dem amerikanischen Ingenieur E. C. Singer entwickelt (einem Neffen von Isaac Merritt Singer, dem Erfinder der Nähmaschine), der während des Amerikanischen Bürgerkriegs 1861/65 für die Südstaaten an geheimen Waffenprojekten arbeitete. Da es schien, als seien die modernen Schiffspanzerungen den gängigen Artilleriegeschossen überlegen, sah er eine Möglichkeit, die Panzerung zu überwinden, indem man eine große Sprengladung mittels einer Stange (Spiere) direkt an das feindliche Schiff brachte. Das Funktionsprinzip entsprach ungefähr dem der Petarde.

Der Spierentorpedo bestand aus einer Sprengladung an der Spitze einer langen Spiere meist von etwa 20 bis 25 Fuß Länge (6,09–7,62 Meter), die am Bug oder der Seite eines Bootes befestigt und mit Schießbaumwolle geladen waren. Bei Versionen im Amerikanischen Bürgerkrieg hatten die Spieren Längen bis zu 30 Metern.

Das Torpedoboot musste den Torpedo in die Seite des gegnerischen Schiffes rammen. Widerhaken an der Spitze sollten die Sprengladung am feindlichen (hölzernen) Schiffskörper so lange festhalten, bis die Zündung von der Besatzung des sich zurückziehenden Bootes mittels einer Leine ausgelöst wurde. Die Südstaaten bauten eine Klasse von kleinen Booten, die David-Klasse, die mit Spierentorpedos ausgerüstet waren. Der erste erfolgreiche Einsatz eines U-Bootes gelang im Amerikanischen Bürgerkrieg am 17. Februar 1864. Die CSS H. L. Hunley versenkte dabei vor Charleston mit einem Spierentorpedo die USS Housatonic, ein Kriegsschiff der Unionsflotte, das den Hafen von Charleston blockierte. Die Hunley sank aber unmittelbar nach dem Angriff aufgrund der durch die Explosion hervorgerufenen tödlichen Verletzungen der Besatzung. Der einzige Erfolg der Nordstaaten mit einem Spierentorpedo war die Versenkung des eisen-gepanzerten konföderierten Schiffs CSS Albemarle in der Nacht vom 27. zum 28. Oktober 1864.

Preußisches Spierentorpedoboot, Mitte des 19. Jahrhunderts, mit seitlich montiertem Spierentorpedo

Gegen Ende 1864 baute die Union das erste einer Gruppe von innovativen halb-versenkbaren Spierentorpedobooten, die USS Spuyten Duyvil. Diese Boote konnten durch teilweises Fluten am Bug soweit abgesenkt werden, dass sie ihre Sprengladungen, an ausfahrbaren Stangen, unter den Rumpf des gegnerischen Schiffes platzieren konnten, ehe die Detonation ausgelöst wurde. Die Boote kamen allerdings zu spät für einen Einsatz gegen die Südstaatenmarine und wurden vor allem zur Beseitigung von Wracks bei Flusskampagnen eingesetzt.

Eine Zeichnung der ersten drei deutschen Spierentorpedoboote (I-III), die bei Devrient in Danzig bestellt und 1871-1872 gebaut wurden. Erschienen auf Seite 343 der Illustrirten Zeitung, erschienen am 4. November 1871.

Spierentorpedos auf kleinen Holzbooten wurden noch bis ins letzte Quartal des 19. Jahrhunderts eingesetzt, wurden aber beginnend in den 1870er Jahren von schraubengetriebenen Torpedos verdrängt. Der letzte nennenswerte Einsatz von Spierentorpedos in größerer Zahl erfolgte im Russisch-Türkischen Krieg von 1877/78, als der russische Marineoffizier (und spätere Admiral) Stepan Makarov mehrere türkische Schiffe mit dieser Waffe versenken oder beschädigen konnte und dafür zweimal befördert wurde.

Torpedodampfer 1873

Hierbei handelt es sich um vier Dampfer, die in der Zeit von 1873 bis 1876 in Dienst gestellt wurden. Die Dampfer trugen anfangs nur die römischen Zahlen I bis IV als Bezeichnung und erhielten erst später ihre richtigen Namen:

SMS Notus

Stapellauf 2. August 1873

In Dienst gestellt:20. Juni 1874

Außer Dienst gestellt:17. April 1909 AG

Bauwerft: Vulcan Stettin.

Spierenversuche; ab 15. Dezember 1875 Werft-Schleppdampfer und Tonnenleger; 1909 abgewrackt.

SMS Zephir

Stapellauf 22. Juni 1874

In Dienst gestellt:13. Oktober 1874

Außer Dienst gestellt:vor 1907

Bauwerft: Vulcan Stettin.

Versuche, ab 1875 Schleppdampfer, bis 1907 in Wilhelmshaven abgewrackt.

SMS Rival

Stapellauf 2. September 1874

In Dienst gestellt:14. Dezember 1874

Außer Dienst gestellt:1916

Bauwerft: Vulcan Stettin.

Spieren- und Maschinenversuche; Umbau zum Minenleger; 1881 Minenleger 4 der Hafenverteidigung Wilhelmshaven; nach Streichung 1884 Schleppdampfer bis Januar 1916; in Wilhelmshaven abgewrackt.

SMS Ulan

Stapellauf 3. April 1876

In Dienst gestellt:8. Oktober 1876

Außer Dienst gestellt:26. Mai 1909

Bauwerft: Möller & Holberg; Grabow.

Versuche; 1880 Tender; 1909 nach Streichung Prahm; 1919, 1925 und 1926 verkauft, dann abgewrackt.

Die SMS Ulan war ein Torpedodampfer der Kaiserlichen Marine. Das Schiff war zur Erprobung der Spierentorpedo-Technologie gebaut worden.

Entwicklung und Bau

Die Norddeutsche Bundesmarine und die daraus entstandene Kaiserliche Marine prüften zu Beginn der 1870er Jahre die Verwendbarkeit von Spierentorpedos. Diese waren im amerikanischen Sezessionskrieg erstmals zum Einsatz gekommen. Während des Deutsch-Französischen Krieges wurden deutscherseits kleine zivile Schiffe provisorisch mit Spierentorpedos ausgerüstet. Nach Kriegsende kam es zum Bau von sechs kleinen und drei größeren Torpedobooten für die küstennahe Verwendung. 1875 folgte der Entschluss zum Bau von hochseetauglichen Torpedodampfern. Dabei wurde neben dem bei der Grabower Werft Möller & Hollberg in Auftrag gegebenen Torpedodampfer „Nr. IV“, der mit Spierentorpedos ausgerüstet werden sollte, auch ein deutlich größeres Torpedofahrzeug bei der Londoner Thames Ironworks bestellt. Dabei fungierte die spätere Zieten als Versuchsschiff für die sogenannten „Fischtorpedos“ der Bauart Whitehead, die sich letztlich prinzipiell durchsetzen sollten. Mit dem Bau des Torpedodampfers „Nr. IV“ begann die Werft 1875. Am 3. April 1876 fand der Stapellauf statt, bei dem das Schiff den Namen Ulan erhielt. Die Torpedodampfer sollten nach den verschiedenen Kavalleriegattungen, wie Dragoner oder Husar, benannt werden. Da die Ulan aber das einzige Schiff dieser Art blieb, entfiel die Verwendung der übrigen Kavalleriebezeichnungen. Die Fertigstellung des Torpedodampfers zog sich weitere sechs Monate hin. Der Bau kostete insgesamt 437.000 Mark.

Angriffskonzeption

Vor einen Angriff mit dem Spierentorpedo musste zunächst der Sprengkörper an der Spiere befestigt werden. Anfangs übernahmen Taucher diese Aufgabe, später eine entsprechend konstruierte Mechanik. Beim eigentlichen Angriff sollte die Ulan auf Kollisionskurs mit dem Angriffsziel gehen. Der Torpedodampfer fuhr so lange auf das Ziel zu, bis die Spiere den gegnerischen Rumpf berührte und den Sprengsatz zündete. Der mögliche Verlust des Schiffes war dabei einkalkuliert. Um die Ulan aber möglichst schwimmfähig zu erhalten, befand sich im Vorschiff ein Kollisionsschott, das einen korkgefüllten Hohlraum bildete. Die Mannschaft hatte den Torpedodampfer zu verlassen und auf ein zu diesem Zweck mitgeführtes Korkfloß überzusteigen, sobald das Ruder auf dem Kollisionskurs festgelegt war. Das Floß war durch eine lange Leine mit der Ulan verbunden, sodass die Mannschaft nach einem Angriff wieder auf das Schiff zurückkehren konnte, sollte diese noch schwimmfähig sein.

Einsatz

Am 8. Oktober 1876 konnte die Ulan an die Marine übergeben werden und wurde offiziell zur Überführung nach Kiel in Dienst gestellt. Bereits einen Monat später erfolgte die Außerdienststellung, nachdem zuvor Probefahrten stattgefunden hatten. In den folgenden Jahren wurden die automatisierte Spierenbewaffnung eingebaut und verschiedene Erprobungen durch die Werft durchgeführt. Vom 25. Oktober bis zum 3. Dezember 1879 fanden erneut Erprobungen statt. Bei diesen zeigte sich endgültig, dass die Bewaffnung unbrauchbar war. Die Ulan ging daher erneut in die Werft und erhielt eine „Fischtorpedo-Anlage“ des Systems Whitehead. Vom 29. März bis zum 1. Mai 1881 wurde das Schiff wieder in Dienst gestellt, um die neue Bewaffnung zu testen. In den folgenden Jahren war die Ulan als Tender der als Torpedoschulschiff dienenden Blücher zugeteilt. Der Kommandant der Blücher war automatisch auch Kommandant der Ulan, ordnete jedoch wenn nötig einen seiner Offiziere für diese Aufgabe ab. Der Torpedodampfer nahm, ohne offizielle Indienststellung, am 17. September 1881 im Verband der von Kapitänleutnant Alfred Tirpitz geführten Torpedofahrzeuge an einer Flottenparade vor Kaiser Wilhelm I. vor Düsternbrook teil. Ab dem 1. Juli 1885 diente die Ulan nicht nur als Tender, sondern auch als Führerboot der II. und III. Torpedo-Division. Im Herbst nahm das Schiff an den Manövern der Flotte teil und versuchte im September gemeinsam mit der Blücher, das vor Langeland gesunkene Torpedoboot V 3 zu bergen. Von Oktober 1885 bis April 1886 fand die Ulan als Ausbildungsschiff für Revolverkanonen Verwendung, und ab Mai diente sie wieder der Blücher als Tender. Am 24. Juni kollidierte das Schiff beim Verlassen der Kaiserlichen Werft in Kiel mit der Kaimauer und musste für die Reparatur am 8. Juli außer Dienst gestellt werden.

Die Ulan konnte am 19. Oktober 1886 wieder in Dienst gestellt werden. Der Torpedodampfer diente weiterhin als Tender zunächst der Blücher, später der Elisabeth. Nach einer kurzen Außerdienststellung Mitte April 1887 führte das Schiff gemeinsam mit der Rhein bis zum 1. September Versuche zum Legen und Suchen von Seeminen durch. Während dieser Zeit war die Ulan auch an den Feierlichkeiten zur Grundsteinlegung des Kaiser-Wilhelm-Kanals beteiligt. Vom 14. bis zum 31. Juli 1888 diente das Schiff in der Torpedobootsflottille, wo sie die Blitz ersetzte. Am 21. August endete vorerst die Verwendung der Ulan als Tender. Die Kaiserliche Werft Kiel führte an der Ulan in den folgenden Jahren eine Grundreparatur durch. Dabei wurden die Kessel und die Dampfmaschine getauscht sowie die beiden Schornsteine zu einem einzigen zusammengeführt. Auch die Torpedobewaffnung wurde ausgebaut. Das Schiff blieb anschließend bis 1895 ohne Verwendung.

Am 22. März 1895 wurde die Ulan wieder in Dienst gestellt und dem Artillerieschulschiff Mars als Tender zugeteilt. Gleichzeitig wurde das Schiff auch der Inspektion der Marine-Artillerie unterstellt. In den Jahren 1895 bis 1899 war die Ulan jeweils vom Frühjahr bis zum November aktiv. Im Jahr 1895 übernahm bei Bedarf ein Offizier der Mars das Kommando auf der Ulan, ab 1896 erhielt der Tender einen eigenen Kommandanten. Nach einer weiteren Grundüberholung im Jahr 1900 diente die Ulan vom 25. September 1900 bis zum 26. Oktober 1908 weiter als Tender. Die Außerdienststellung während der Wintermonate entfiel, lediglich die Besatzungszahl wurde zeitweise reduziert. Auch fällige Werftaufenthalte erfolgten vornehmlich im Winter.

Verbleib

Die Ulan wurde am 26. Mai 1909 aus der Liste der Kriegsschiffe gestrichen. Der Rumpf diente fortan als Prahm. Am 13. August 1919 kaufte die Cuxhaven-Brunsbüttel-Dampfer AG die Ulan und veräußerte sie sechs Jahre später an die Firma M. Faber & Co. in Hamburg. Das Schiff wurde letztlich 1926 in Hamburg-Moorburg durch W. Ritscher & Co. abgewrackt.

Technik

Die Ulan verfügte über einen als Querspantenbau ausgeführten Eisenrumpf. Dieser war durch drei wasserdichte Querschotts unterteilt. Außerdem befand sich im Vorschiff ein zusätzliches Kollisionsschott, das die Ulan bei einem Angriff mit dem Spierentorpedo schwimmfähig halten sollte. Das Schiff verdrängte insgesamt 438 t, wobei die Konstruktionsverdrängung mit 374 t berechnet war. Die Ulan war 36 m, mit ausgefahrenem Spierentorpedo 38 m lang. Die Wasserlinie maß bei der Konstruktionsverdrängung 35,05 m. Die größte Breite des Schiffs lag bei 8,0 m, der Tiefgang bei Maximalverdrängung maß 2,65 m vorn und 4,57 m achtern.

Antriebsanlage

Die Antriebsanlage der Ulan war auf einen Kessel- und einen Maschinenraum aufgeteilt. Das Schiff verfügte über vier längsstehende Zylinderkessel mit einer Gesamtheizfläche von 382 m². Diese erzeugten einen Dampfdruck von 5,5 atü. Der Dampf trieb eine stehend eingebaute Zweizylinder-Dampfmaschine mit einfacher Dampfdehnung an. Die Maschine leistete 782 PSi und wirkte auf einen vierflügeligen Propeller mit 3,9 m Durchmesser. Der Antrieb beschleunigte die Ulan auf bis zu 12,0 kn. Bei dieser Geschwindigkeit ermöglichte der mitgeführte Brennstoffvorrat von 25 t Kohle eine Reichweite von 300 sm.

Bewaffnung

Bei ihrer Indienststellung war der am Bug angebrachte Spierentorpedo die einzige Bewaffnung der Ulan. Der Torpedo war mit einem 63 kg schweren Sprengkörper ausgestattet. Da sich diese Bauart als nicht zukunftsträchtig herausstellte, erhielt das Schiff 1881 ein im Bug unterhalb der Wasserlinie eingebautes Torpedorohr mit 38,1 cm Durchmesser. Die Ulan führte drei Torpedos mit sich. Außerdem kamen drei 3,7-cm-Revolverkanonen an Bord. Während der Grundüberholung Anfang der 1890er Jahre wurde das Torpedorohr wieder entfernt, die Revolverkanonen aber an Bord belassen.

Besatzung

Die Besatzung bestand zunächst aus zwei Offizieren sowie 39 Unteroffizieren und Mannschaften. Während der Nutzung als Tender betrug die Sollstärke der Besatzung 52 Mann. Allerdings war dabei später der Kommandant der einzige Offizier an Bord der Ulan.

Torpedofahrzeug I. Klasse 1878–1880

SMS Zieten war ein Torpedofahrzeug I. Classe, später ein Aviso und Fischereischutzschiff der ehemaligen Kaiserlichen Marine. Das Schiff war benannt nach dem preußischen Husarengeneral Hans Joachim von Zieten („Zieten aus dem Busch“). Die Zieten blieb ein Einzelschiff ihrer Klasse.

Bau und Technische Daten

Die Zieten war ein von der Thames Ironworks and Shipbuilding and Engineering Co. Ltd. in London erbautes Eisenschiff mit eisernen Querspanten und acht Abteilungen. Es war 79,4 m über alles lang, 8,56 m breit und hatte einen Tiefgang von 3,8–4,63 m. Voll ausgerüstet wog es 1170 Tonnen und war mit 716 BRT vermessen. Die Besatzung bestand aus sechs bis sieben Offizieren und zwischen 90 und 104 Mann.