Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: epubli

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

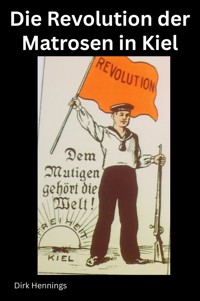

DIE REVOLUTION DER MATROSEN IN KIEL Der Kieler Matrosenaufstand war ein Aufstand von Matrosen der deutschen Hochseeflotte gegen das militärische Flottenkommando in Kiel. Die Meuterei brach am 3. November 1918 aus, als ein Teil der Schiffsbesatzungen sich weigerte, von Wilhelmshaven aus zur letzten Schlacht gegen die britische Grand Fleet auszulaufen, die die deutsche Admiralität ohne Wissen und Zustimmung der Reichsregierung angeordnet hatte. Die Meuterer, die die geplante Schlacht als vergebliche "Todesfahrt" ansahen, übernahmen mit Arbeiter- und Soldatenräten die Herrschaft in Kiel und trugen so schnell zu einem Umsturz in ganz Deutschland bei. Die von den Räten ausgelöste deutsche Revolution beseitigte innerhalb weniger Tage die Hohenzollern-Monarchie, führte zum Ende des Deutschen Kaiserreichs und zur Gründung der Weimarer Republik. Dieses Buch erzählt die dramatischen Ereignisse in diesen ersten Novembertagen 1918, beschreibt die Hintergründe und erklärt auch die Folgen. Umfangreiches historisches Bildmaterial ergänzt dieses Buch. Umfang: 69 Seiten

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 60

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Die Revolution der Matrosen in Kiel

IMPRESSUM:

Dirk Hennings

c/o IP-Management #4887

Ludwig-Erhard-Str. 1820459 Hamburg

Inhaltsverzeichnis

Kapitel 1: Vorbedingungen

Kapitel 2: Befehlsverweigerung

Kapitel 3: Revolution in Kiel

Freitag , 1. November

Samstag, 2. November

Sonntag, 3. November

Montag, 4. November

Dienstag, 5. November

Mittwoch, 6. November

Donnerstag, 7. November

Freitag, 8. November

Samstag, 9. November

Kapitel 4: Beurteilungen

Kapitel 5: Gedenken in Kiel

Kapitel 1: Vorbedingungen

Ende Oktober 1918 hatten sich die politischen, ökonomischen und gesellschaftlichen Verhältnisse in Deutschland gefährlich zugespitzt. Zudem wurde die militärische Lage immer aussichtloser und sogar die höchsten Militärs rechneten mit einem Zusammenbruch der Westfront. Denn zum einen wurde die Übermacht der Westalliierten von Tag zu Tag stärker und gleichzeitig nahm der Widerstandswille in der Truppe gefährlich ab.

Die politischen Verhältnisse waren gekennzeichnet durch die Herrschaft einer Aristokratie, die sich aus ostelbisch geprägten Gutsbesitzern, aus Militär und Beamtenschaft zusammensetzte. Diese blockierten wichtige Reformanstrengungen demokratischer und linker Kräfte, die besonders auf die Abschaffung des Dreiklassenwahlrechts zum preußischen Abgeordnetenhaus zielten. Reformen wurden als Gegenleistung für den 1914 geschlossenen Burgfrieden erwartet, wurden aber von der preußischen Oberschicht blockiert. Bei dieser Abwehr gesellschaftlich überfälliger Anpassungen an die rasante technische und wirtschaftliche Entwicklung des Kaiserreichs spielte die proto- und präfaschistische Deutsche Vaterlandspartei eine wichtige Rolle. Sie wurde geführt von Großadmiral Alfred von Tirpitz und von Wolfgang Kapp. Hinter der Partei standen führende Industrielle sowie als starker Mann der führende Kopf der dritten Obersten Heeresleitung General Erich Ludendorff, dem es gelungen war, sich faktisch im Verlauf des Ersten Weltkriegs als eine Art Militärdiktator zu etablieren.

Erich Ludendorff, deutscher General und Politiker.

Das Militär blockierte alle Friedensinitiativen, so auch die von Papst Benedikt XV., durch weitreichende Gebiets- und Hegemonieansprüche sowie durch Forderungen nach hohen Reparationen. Im Bereich der Marine hatte sich im Laufe des Krieges immer deutlicher gezeigt, dass die gigantischen Flottenbauanstrengungen des Deutschen Reichs nicht nur England ins Lager der Gegner getrieben hatten, sondern dass die Flotte letztlich strategisch nutzlos war, weil die Royal Navy nicht wie geplant zur Schlacht gestellt werden konnte. Die spät entwickelte und kaum durchdachte Alternative des uneingeschränkten U-Bootkriegs trug dazu bei, den Kriegseintritt der USA zu provozieren. Wohl zum Gutteil als Frustabbau schikanierten und demütigten besonders die jüngeren Seeoffiziere der großen Überwassereinheiten teilweise systematisch die ihnen unterstellten Matrosen und Heizer. Auch die Seeoffiziere sahen in der Vaterlandspartei ihre ideologische Heimat. Ebenfalls weite Teile der evangelischen Kirche standen dieser Partei nahe und unterstützten den aggressiven Kriegskurs, meist unter Berufung auf Luther.

Die materielle Lage der Bevölkerung war gekennzeichnet durch eine mangelhafte Versorgung, durch teilweise sinkende Einkommen der Familien (die Soldaten erhielten nur einen geringen Sold), durch sinkende Realeinkommen und durch das Abschöpfen der Ersparnisse der Unter- und Mittelschichten durch den gesellschaftlichen Druck zum Kauf von (später wertlosen) Kriegsanleihen. Die Nahrungsmittel-verteilung lag weitgehend in der Verantwortung des Militärs. Deren rückständige Organisation verschärfte die Lage erheblich. Dagegen wurden besonders in der Rüstungsindustrie große Gewinne gemacht. Der Staatssekretär des Inneren Karl Helfferich widersetzte sich beharrlich einer wirkungsvollen Besteuerung dieser Vermögen. Dies und ein ausufernder Schwarzmarkt führten dazu, dass die Reichen und die Offiziere, deren Gehälter anwuchsen, nur wenig Einschränkungen erfuhren, während die weniger begüterten Schichten unter Hunger immer mehr zu leiden hatten.

Die Kieler Besonderheiten bestanden darin, dass durch die Verlegung der preußischen Marinestation von Danzig nach Kiel, die Aufwertung zum Reichskriegshafen und besonders durch die in der Folge angesiedelten Rüstungsbetriebe und Werften Kiel einen gewaltigen Aufschwung nahm und zu der am schnellsten wachsenden Stadt im Kaiserreich wurde. Entsprechend gab es in Kiel viele Arbeiter, deren gesellschaftliche Bindungen schwächer ausgeprägt waren und die sich der Burgfriedenspolitik der Gewerkschaften weniger verpflichtet fühlten. So kam es in Kiel zu großen Aktionen und Streiks, wobei Kiel schon bei den Januarstreiks 1918 eine reichsweite Vorreiterrolle einnahm. Eine große Zahl von Arbeitern zunächst in Österreich-Ungarn und dann auch in Deutschland protestierte dagegen, dass die OHL durch unmäßige Forderungen den Friedensabschluss im Osten gefährdete. Schließlich wurde doch ein Friedensabschluss nach den Vorstellungen der OHL in Brest-Litowsk durchgesetzt. Nach Wilhelm Deist führte Deutschland wegen der überzogenen Forderungen in den Augen breiter Teile der Bevölkerung keinen Verteidigungskrieg mehr. Die freiwerdenden Truppenkontingente wurden nun an die Westfront verlegt. Die OHL sprach angesichts der geplanten Frühjahrsoffensive 1918 vom „letzten Hieb“, um den „nahe bevorstehenden endgültigen Sieg“ zu erringen. Nach anfänglichen Erfolgen verlagerte Ludendorff jedoch mehrfach Schwerpunkt und Richtung des Angriffs und sah sich nach einiger Zeit gezwungen, die Großoffensive abzubrechen. Er ging dann zu verschiedenen unkoordinierten kleineren Offensiven über, bis schließlich alle Reserven verbraucht waren. Die OHL versuchte die ausweglose Lage lange zu verheimlichen, musste dann aber Kaiser und Regierung die Niederlage und die Notwendigkeit eines sofortigen Waffenstillstands eingestehen, ohne dass jedoch die Öffentlichkeit davon erfuhr.

Friedensverhandlungen

Am 29. September 1918 überredeten Hindenburg und Ludendorff den Kaiser, eine neue Regierung auf parlamentarischer Grundlage zu installieren. Ludendorff forderte dann von dieser neuen Regierung unter Max von Baden ultimativ die sofortige Aufnahme von Friedensverhandlungen. Nach einigem Zögern beugte sich die Regierung dieser Forderung und richtete ein Gesuch an den Präsidenten der USA, Woodrow Wilson. Dies war ein Schock für die deutsche Öffentlichkeit, doch nach wie vor wurde es ihr verheimlicht, dass die OHL die Aufnahme der Verhandlungen verlangt hatte. Die neue Regierung, die von Demokraten und Linken getragen wurde, befürchtete, andernfalls jeglichen Verhandlungsspielraum gegenüber den Alliierten zu verlieren. Dies gab den Konservativen und der Vaterlandspartei die Gelegenheit, die neue Regierungsmannschaft als die typischen „Flaumacher“ hinzustellen, die, nachdem sie an die Regierung gekommen seien, nichts Eiligeres zu tun hätten, als sich den Feinden zu unterwerfen. So schrieben die konservativen Kieler Neuesten Nachrichten (KNN) am 8. Oktober 1918 von „einem Schritt deutscher Selbsterniedrigung“ jener Herren der deutschen Demokratie, die den Verzichtfrieden schon 1917 zum Programm erhoben hätten.

Kapitel 2: Befehlsverweigerung

Die Fähre RMS Leinster verlässt den irischen Hafen Kingstown (heute Dún Laoghaire)

Nach der Versenkung der Fähre RMS Leinster durch das deutsche U-Boot UB-123 am 10. Oktober 1918 in der Irischen See mit etwa 500 Toten, darunter vielen Zivilisten, fühlte sich Wilson von der deutschen Regierung getäuscht und verschärfte seine Bedingungen. Eine Notiz des Staatssekretärs des Auswärtigen (Außenminister) Wilhelm Solf, nährt den Verdacht, dass es sich um eine von der Marineführung beabsichtigte Provokation gehandelt haben könnte. Ludendorff und Hindenburg nahmen die verschärften Bedingungen Wilsons zum Anlass, nun öffentlich und ohne das Einverständnis der Regierung einzuholen, zum Kampf mit äußersten Kräften aufzurufen. Am selben Tag (24. Oktober 1918) fertigten die Seekriegsleitung (SKL) und das Kommando der Hochseestreitkräfte (KdH) in Abstimmung mit Ludendorff den Operationsbefehl Nr. 19 aus. Dies geschah in offener Missachtung der vom Reichskanzler an die Marineführung gerichteten Aufforderung, alles zu unterlassen, was den Friedensprozess stören könnte. Die Verantwortlichen Scheer, v. Levetzow und v. Trotha behaupteten später, ihr Vorgehen sei dadurch legitimiert gewesen, dass sie noch aus der Zeit vor der Verfassungsreform Operationsfreiheit gehabt hätten. Der Kaiser hatte jedoch im Zuge der Oktoberreformen am 15. Oktober 1918 eindeutig verordnet:

„Der Obermilitärbefehlshaber trifft alle seine Anordnungen und Entscheidungen im Einverständnisse mit dem Reichskanzler oder dem von diesem bestellten Vertreter.“