1,99 €

Mehr erfahren.

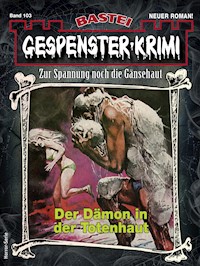

- Herausgeber: Bastei Lübbe

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: Gespenster-Krimi

- Sprache: Deutsch

Der alte Mann irrte in Pantoffeln und Schlafrock durch sein prächtiges, aber völlig verlassenes Haus. Immer wieder trank er aus der Flasche, die er in der zitternden Hand hielt, aber der hochprozentige Alkohol half nicht mehr, machte alles nur schlimmer, denn in seinen Alkoholdelirien sah er SIE leibhaftig vor sich.

Überall in der Villa Muscat brannten die Lampen, obwohl er längst wusste, dass sie ihm keinen Schutz boten. Was ihn bedrohte, war eine Kreatur der Finsternis, aber das Licht würde sie nicht abhalten. Die Lichtleitungen verliefen ja in den Wänden; SIE würden keine Mühe haben, sie zu zerstören. SIE hatten nur damit gewartet, um ihn zu quälen, aber heute Nacht würden sie ihm den Tod bringen. Und es war kein gnädiger Tod, der ihn erwartete!

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 135

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Inhalt

Cover

Das Erbe des Hexenmeisters

Vorschau

Impressum

Das Erbe desHexenmeisters

Von Camilla Brandner

Für jedes Unrecht, und mag es noch so klein sein, bekommt man irgendwann die Quittung. Ein ungeschriebenes Gesetz, das Ende der 1980er Jahre auch der siebzigjährige Theophil Lacroix schmerzhaft erfahren musste. Der eigentlich kultivierte Mann hatte einige Jahre zuvor in seinem penibel gepflegten Garten einen Ameisenhaufen angezündet, der ihn gestört hatte. Schon kurz darauf hatte es dann begonnen. Lacroix hörte Geräusche, ein Schinkenbein wurde bis auf den Knochen abgenagt, und später glaubte er sogar, auf einem von ihm gemalten Landschaftsbild ein ganzes Ameisenvolk krabbeln zu sehen.

Nur eine Folge des Alkohols, dem er längst verfallen war?

Das fragte sich damals auch Kommissar Antoine Chevalier, als Lacroix' Leiche gefunden wurde – oder besser das, was von dem regelrecht ausgeweideten Körper noch übrig war. Schließlich aber wird der Fall in Ermangelung anderer Erkenntnisse zu den Akten gelegt: »Todesursache unbekannt, von Fremdeinwirkung durch Dritte ist nicht auszugehen.« So weit, so traurig. Rund dreißig Jahre später macht nun ein frisch verheiratetes Paar, Billie und Emile, eine Erbschaft. Ein Häuschen auf dem Land, nicht so schlecht also. Dann aber entdeckt Billie in dem Haus ein eigentlich nichtssagendes Landschaftsbild ... und plötzlich kehren grauenhafte Erinnerungen zurück!

Villa Muscat, Frankreich, 1988

Der alte Mann irrte in Pantoffeln und Schlafrock durch sein prächtiges, aber völlig verlassenes Haus. Immer wieder trank er aus der Flasche, die er in der zitternden Hand hielt, aber der hochprozentige Alkohol half nicht mehr, sondern machte alles nur schlimmer, denn in seinen Delirien sah er sie leibhaftig vor sich.

Überall in der Villa Muscat brannten die Lampen, obwohl er längst wusste, dass ihm das Licht keinen Schutz bot. Was ihn bedrohte, waren Kreaturen der Finsternis, aber das Licht würde sie nicht abhalten. Die Stromleitungen verliefen ja in den Wänden, und sie würden keine Mühe haben, diese zu zerstören. Sie hatten nur damit gewartet, um ihn zu quälen, aber heute Nacht würden sie ihm den Tod bringen. Und es war kein gnädiger Tod, der ihn erwartete.

Er wusste genau, was sie vorhatten. Sie hatten es ihm angekündigt, als er eines Tages ein ganzes Schinkenbein in der Küche hatte liegen lassen, um es später einzufrieren. Er war nur einige wenige Minuten aus dem Raum gegangen, aber als er zurückkam, war nur noch der Knochen übrig gewesen, der aussah, als hätte man ihn mit Säure übergossen, so verbrannt und brüchig war er. Was immer in der kurzen Zeit ein paar Kilogramm fettes Schweinefleisch verzehrt hatte, war offensichtlich bereits wieder in den Wänden des Hauses verschwunden.

Kein Laut war zu hören. Er war allein im Haus. Alle waren sie längst geflohen, seine Frau, die Diener, sogar der kleine Hund. Seine Frau, seine Diener und selbst seine früheren engsten Freunde hatten ihn nicht verstanden. Sie hatten einfach alles auf den Alkohol geschoben. Delirium tremens. Verfolgungswahn. Die Geräusche in den Wänden, dieses Klicken und Summen und Rascheln, als arbeitete dort drinnen eine unsichtbare, tödliche Maschinerie.

Und war es denn etwas anderes?! In gewisser Weise war ein Ameisenstaat so etwas wie ein Computer. Das einzelne Bit und Byte zählte nichts. Mit unzähligen anderen zusammen bildeten sie eine künstliche Intelligenz, die einem Menschen weit überlegen war. Eine Intelligenz, die einen Menschen zerstören und zuletzt töten konnte.

Vor drei Jahren war der siebzigjährige Theophil Lacroix noch ein präsentabler Mann gewesen, jeder Zoll ein Gentleman, dem man sogar zutraute, dass seine junge Frau ihn wirklich liebte. Jetzt verriet schon sein Äußeres den chronischen Alkoholiker. Aufgedunsenes, violett verfärbtes Gesicht, verwahrloste Kleidung, löchrige, gelbe Zähne.

Die Füße in den ausgetretenen Pantoffeln waren dick von gestautem Lymphwasser, käsig und ungepflegt. Die Hände genauso. Ein Wrack. Und immer dieses kribbelnde Gefühl auf der Haut, sogar im Magen. Er wusste, was es bedeutete.

Warum hatte er auch auf die idiotische Idee kommen müssen, einen Ameisenhaufen mit Petroleum zu übergießen und ihn anzuzünden? Die Tiere hatten ihn nicht wirklich gestört. Sie waren damals nicht ins Haus gekommen, ihre Straßen verliefen ein ganzes Stück entfernt, zwischen dem Haus und dem Waldrand.

Er hatte sich einfach nur darauf versteift, dass er in seinem penibel gepflegten Garten keinen Ameisenhaufen haben wollte, diesen fast mannshohen Klumpen aus gelber Erde, abgefallenen Blättern, Zweigen und irgendeinem klebrigen Zeug, das das Ganze zusammenhielt.

Das hatte ja ausgesehen, als hätte ein außerirdisches Monster dort einen riesigen Haufen Kacke hinterlassen! Also hatte er den Ameisenhaufen verbrannt und das Petroleum in einem breiten Ring ausgegossen, damit keine einzige Ameise den Flammen entkommen konnte und womöglich auf die Idee kam, gleich mit einem neuen Bau anzufangen (»Wenn wir alle tüchtig mit anpacken, sagt die Königin, haben wir bald einen noch viel größeren und schöneren Ameisenhaufen!«).

Nein, dem hatte er einen Riegel vorgeschoben. Sie waren alle umgekommen, bis zur letzten Ameise. Die Königin mit eingeschlossen.

Nicht lange danach hatte er angefangen, Geräusche zu hören, dieses Klicken und Summen, Knistern und Zischeln in den Mauern des Hauses. Und nachdem das mit dem Schinkenbein passiert war, hatte er Stunden damit verbracht, die Küchenwände nach verborgenen Schlupflöchern abzusuchen. Er hatte alle Möbel von der Wand weggerückt und selbst die Fußleisten abgerissen, aber da war kein Loch.

Er hatte rundum Insektenpulver ausgestreut – ohne Erfolg. Er hatte den Schädlingsbekämpfer kommen lassen, dem er natürlich nicht die Wahrheit gesagt hatte – »Ungeziefer in den Mauern« hatte genügt.

Der Mann hatte das gesamte Haus mit einem halben Dutzend Instrumente überprüft, an den Mauern geklopft und gehorcht, Ameisenstraßen im Garten gesucht und schließlich erklärt, das Haus sei in Ordnung. Kein Ungeziefer in den Mauern.

Er hatte noch einmal alles mit irgendeinem süßlich stinkenden Gift eingesprüht und dann seine Rechnung gestellt. Theophil Lacroix hatte gemerkt, dass der Mann ihn dabei argwöhnisch von der Seite beobachtet hatte. Er hatte förmlich die Gedanken des Mannes gelesen.

Ja, so fängt es an, alter Säufer. Was erwartest du dir denn, wenn du dein Gehirn in Alkohol einbalsamierst? Da ist man bald so weit, kleines Krabbelzeug zu sehen. Erst in den Mauern, später dann unter der Haut.

Theophil Lacroix aber wusste, dass sie ins Haus gekommen waren, nachdem er ihren Bau in Brand gesetzt hatte. Unsichtbar, unfassbar, unzerstörbar. Die Gespenster von Ameisen. Und während sie vorher nur dumme Tiere gewesen waren, zufrieden damit, ihre Brut zu füttern und ihren Bau zu verteidigen, bildeten sie jetzt einen Staat denkender, planender, rachsüchtiger Monster. Ihre Rache würde seinen Tod bedeuten.

Im Salon blieb er stehen, vor einem der vielen Bilder, die er selbst gemalt hatte. Es zeigte nichts weiter als eine idyllische Landschaft, Trauerweiden und Erlen, dazwischen ein gelber Weg, der am hinteren Bildrand begann und nach vorne führte, scheinbar bis hinein in den Rocaille-Rahmen.

Lacroix hatte dieses Bild immer am liebsten von allen seinen Werken gehabt, aber jetzt war es ihm unheimlich. Er meinte eine Unruhe in der Wand dahinter zu spüren, ein Rascheln und Scharren, als versammelten sich viele kleine Geschöpfe mit harten, gepanzerten Leibern und langen Fühlern.

Dann beugte er sich plötzlich vor, rückte die Brille zurecht und starrte einen Punkt am hinteren Ende des gelben Weges an. Der Punkt sah aus wie Fliegendreck, und unwillkürlich hob er die Hand, um ihn vom Glas zu wischen – da kitzelte etwas seine Handfläche, ein Surren ertönte, und der schwarze Punkt verdoppelte, ja verzehnfachte sich! Immer mehr winzige Dinger krabbelten dort aus der Wand heraus ins Bild, und den gemalten, gelben Weg entlang bis zum Rahmen, wobei sie mit jedem Schritt größer und größer wurden. Jetzt war es ein ganzer Schwarm.

Lacroix riss die vom Alkohol getrübten Augen auf. Was war das? Geflügelte graue Ameisen? Aber seit wann hatten Ameisen Leiber wie Tausendfüßler, mit Dutzenden Paaren wuselnder Beinchen daran, und seit wann die riesigen, schwarzen Facettenaugen von Fliegen? Plötzlich begriff er. Sie waren jetzt nicht mehr nur Ameisen. Als sie sich brutzelnd in den Flammen gekrümmt hatten, hatten ihre winzigen, schwarzen Seelen etwas in sich aufgenommen, das sie verwandelt hatte. Sie hatten eine neue Gestalt angenommen.

Etwas flatterte vor seinem Gesicht, stach ihn, und als er unwillkürlich aufschrie, flog es in seinen offenen Mund. Der ganze schwirrende, surrende, raschelnde Schwarm folgte nach.

†

»Oh, Mann! Sagen Sie mir, dass ich mir das bloß einbilde!« Kriminalkommissar Antoine Chevalier trat einen Schritt zurück und blickte auf das unförmige, rötlich-schwärzliche Ding, das wie ein Haufen dürrer Herbstblätter auf dem Boden der Halle lag. Kaum zu glauben, dass das einmal ein lebender Mensch gewesen war.

Der Gerichtsmediziner, der in seinem weißen Schutzanzug neben dem Leichnam auf dem Boden kniete, grinste hinter der Maske. Seine Stimme drang gedämpft hervor: »Tut mir leid, Herr Kollege, aber Sie sehen dasselbe wie ich. Unfassbar, was?« Er stocherte mit einer langen Pinzette in den schlackenähnlichen Überbleibseln herum. »Und es kommt noch schlimmer.«

»Was, noch schlimmer als das da?« Der Kriminalist zog eine Taschenflasche aus seinem Mantel und nahm einen Schluck. Er brauchte jetzt etwas, um seinen Magen und seine Nerven zu beruhigen. Er kannte den Doktor, der würde ihn nicht verpetzen. Der englische Kriminalfall fiel ihm ein, bei dem eine Frau namens Adelaide Bartlett ihrem schlafenden Mann ätzendes Chloroform zugeführt und ihn damit umgebracht hatte.

Wie sie das gemacht hatte, ohne ihn dabei auch nur aufzuwecken, war immer ein Rätsel geblieben, deswegen war sie auch freigesprochen worden. Aber der Typ musste nachher ungefähr so ausgesehen haben wie diese Schose hier in der Villa Muscat.

»Ja, noch schlimmer«, erwiderte der Gerichtsmediziner. »Das hier ist nämlich kein von Ungeziefer ausgehöhltes Aas. Der Kerl lebte noch, als Was-auch-immer über ihn herfiel und seine Innereien verspeiste.«

†

Als Antoine Chevaliers Untergebene sich in der Nachbarschaft umhörten, kam ihnen vieles zu Ohren, allerdings wenig Nützliches. Der Mann war vor drei Jahren in das große Haus am Waldrand gezogen, in Gesellschaft einer jungen Frau, einer Schar von Dienstboten und eines possierlichen Hundes.

Er selbst, der pensionierte Direktor irgendeiner bedeutenden Firma, war damals recht ansehnlich gewesen; nicht mehr jung zwar, aber rüstig, mit blühender Gesichtsfarbe und immer, selbst wenn er im Garten arbeitete, wie aus dem Ei gepellt. Der Garten hatte ihm viel bedeutet, obwohl er – so die Meinung der Gärtner in der Nachbarschaft –, ein bisschen zu viel Wert auf schnurgerade Wege und Büsche, strammstehend wie Soldaten, legte. Wo ein Blättchen nur keck die Nase vorstreckte, wurde es auch schon abgezwickt.

Aber kaum hatte er ein halbes Jahr in der Villa gewohnt, als er sich zum Schlechten veränderte. Die Gartenarbeit interessierte ihn nicht mehr. Auch sein Hobby, die Malerei, vermochte ihn nicht mehr zu faszinieren. Gäste kamen immer seltener ins Haus. Die junge Frau sah man oft mit verweinten Augen.

Bald wusste die gesamte Nachbarschaft, dass aus Monsieur Lacroix ein schwerer Alkoholiker geworden war, der bis Mittag seinen Rausch ausschlief und den Rest des Tages damit verbrachte, sich einen neuen anzutrinken. Immer mehr Dienstboten kündigten. Auch die junge Frau machte sich aus dem Staub, samt dem possierlichen Hund.

Bald war der einzige Mensch, der überhaupt noch Kontakt mit ihm hatte, der Filialleiter des örtlichen Supermarktes, Henri Bourgot, denn der lieferte ihm den Alkohol und das Wenige, das Lacroix sonst noch benötigte.

Also interviewten die Detektive Henri Bourgot.

Der kleine, korpulente Mann mit dem blonden Schnauzer zuckte die Achseln. »Was soll ich Ihnen erzählen? Es ging mit ihm, wie es mit den meisten Trinkern geht, seien sie reich oder arm. Alle, die in seiner Umgebung leben mussten, liefen davon, weil er nicht mehr auszuhalten war mit seinem Verfolgungswahn. Das Typische, wissen Sie.« Er zwinkerte den Polizisten verschwörerisch zu.

»Krabbelzeug. Scheußliches, graues Krabbelzeug, das in den Mauern hauste. Die Haushälterin behauptete ja, der Verfolgungswahn sei zuerst dagewesen, noch bevor er begonnen hatte, sich dumm und dämlich zu trinken, aber das glaube ich nicht. Ich kenne genug Säufer. Er war ein ganz normaler Mensch, bevor er abstürzte. Er arbeitete gerne im Garten, und er malte viel. Seine Bilder hängen im ganzen Haus. Hübsche Sachen, aber langweilig, nur Landschaften. Ich finde, ein Bild ohne Personen drauf ist nichts Richtiges – wie Beilagen ohne Fleisch, wenn Sie mich verstehen.« Er überlegte kurz.

»Was ich persönlich darüber denke, wie er zu Tode gekommen ist? Also, da habe ich schon eine Theorie! Spontane Selbstentzündung war das. Man liest immer wieder von solchen Fällen. Kommt bei Trinkern recht häufig vor, weil sie durch und durch mit Alkohol getränkt sind. Deswegen war auch das Haus von innen abgesperrt, und der Teppich, auf dem er lag, war nicht einmal angekokelt. Nur er selber war völlig verbrannt. Nicht verbrannt, sagen Sie, eher wie von Säure zerfressen? Doch, doch. Spontane Selbstentzündung, nur das erklärt alles.«

Kommissar Antoine Chevalier las den Bericht mit gerunzelter Stirn. Dass der Mann vom Supermarkt die wildesten Theorien hegte, wie Lacroix umgekommen war, das konnte man ja verstehen. Woher sollte dieser Krämer etwas begreifen, was nicht einmal die Gerichtsmediziner in Nizza verstanden?

Die hatten zwar ein viele Seiten langes, von Fachausdrücken strotzendes Gutachten geschrieben, aber letzten Endes hatten sie auch keine Ahnung. Lacroix' Überreste hatten ausgesehen, wie fette, mit Alkohol getränkte Leichen alter Männer nun mal aussehen, wenn fressgieriges Ungeziefer in Scharen über sie herfällt – nur dass Lacroix zu diesem Zeitpunkt noch keine Leiche gewesen war.

Chevalier starrte die Tatortfotos an. Da war der Korridor, der zur Halle führte, die wohl einmal prächtig ausgesehen hatte, nun verstaubt und verwahrlost. An der Wand hing eines der Bilder, die der Verstorbene selbst gemalt hatte. Eine Landschaftsidylle der gewöhnlichen Art: es zeigte einen gelben, unbefestigten Weg, der sich zwischen Trauerweiden und Erlen hindurch in eine unbekannte Ferne verlor. Sonst nichts. Chevalier fand das Gemälde durchaus gut gemacht, aber er gab dem Marktleiter recht: Bilder ohne Personen darauf, das war wie Suppe ohne Einlagen.

Die Kunstsachverständigen waren allerdings anderer Meinung gewesen, denen hatten die Bilder gefallen. Fachleute waren ja im ganzen Haus unterwegs gewesen, denn inzwischen hatten sich Lacroix' Erben gemeldet, die alles auf einer großen Auktion verkaufen wollten und deshalb alles hatten schätzen lassen.

Wer wohl ein Bild kaufte, unter dem man den Leichnam des Besitzers in einem so unbeschreiblichen Zustand aufgefunden hatte? Chevalier zupfte an seinem Schnurrbart. Na, ich ganz gewiss nicht, dachte er. Aber der Seneschall würde wohl kaum erläutern, dass es vom Tatort stammte.

Plötzlich stutzte Chevalier und zog eines der Fotos näher heran. Die Leute von der Spurensicherung hatten den gesamten Tatort in Quadrate eingeteilt und eines nach dem anderen fotografiert, um unter anderem zu beweisen, dass sich nirgends in der Nähe des Toten Blutspuren befanden, weder auf dem Fußboden noch an den Wänden. Dabei sollte man doch meinen, dass ein Mann, der von innen her aufgefressen worden war, literweise Blut und Fleischbrocken ausgespuckt haben musste.

Eines dieser Fotos zeigte in Vergrößerung auch einen Teil des Bildes mit dem gelben Weg. Durch den starken Zoom konnte man alle Einzelheiten auf dem Gemälde erkennen, und Chevalier dachte, dass es doch ungewöhnlicher sein musste, als die Kunstsachverständigen meinten.

Wer malte denn an den Anfang eines einsamen Waldpfades eine so große, graue Ameise? Und was für eine Art Ameise war das überhaupt? Keine jedenfalls, die man hierzulande kannte, dafür hatte das Insekt viel zu viele Beine. Es sah eher aus, als hätten eine Fliege, eine Ameise und ein Tausendfüßler einen flotten Dreier gemacht, bei dem das Geschöpf gezeugt wurde. Chevalier fühlte, wie sich seine Kopfhaut zusammenzog. Er hasste Insekten.

Aber letzten Endes gingen ihn die makabren Einfälle eines Malers nichts an, und so schloss er die Akte mit dem Vermerk: »Todesursache unbekannt, von Fremdeinwirkung durch Dritte ist nicht auszugehen.«

†

Der Feuerchef des Krematoriums in Nizza ging die Liste durch, auf der die Namen und Nummern seiner heutigen ›Kunden‹ standen. Der erste hieß Theophil Lacroix und war mit einundsiebzig Jahren gestorben. Auf dem hölzernen Sarg klebte das Schildchen mit dem Vermerk »Nicht zumutbar«. Das bedeutete: Lassen Sie bloß nicht zu, dass irgendjemand von der Verwandtschaft einen letzten Blick auf den lieben Verstorbenen werfen will, weil dem Verwandten sonst der Schock seines Lebens droht.

Nun ja, er selber musste hineinsehen, nur um sich zu vergewissern, dass er auch die richtige Leiche verbrannte, und er war abgehärtet gegen grausige Anblicke. Dennoch zog er die Nase kraus, als er den lose sitzenden Deckel des Sarges hochhob und hineinspähte.