1,99 €

Mehr erfahren.

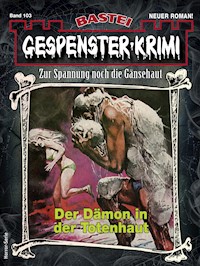

- Herausgeber: Bastei Lübbe

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: Gespenster-Krimi

- Sprache: Deutsch

Die Kreatur, die auf dem "Teufelshörner" genannten Riff vor der Küste von Little Kennebeck Bay hauste, lauerte auf Beute, wie immer in mondlosen Nächten.

Das waren die besten Nächte für die Jagd. Dann verriet nicht einmal ein verirrter Mondstrahl, dass sich da etwas Grau-Schwammiges, Glänzendes, Fleckiges bewegte, wenn ihre unförmige Masse aus dem Abgrund des Atlantiks auftauchte und wie ein ungeheurer Manta hinüberschwamm zu der unbewohnten Halbinsel Keaton Woods ...

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 137

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Inhalt

Cover

Das Gasthaus in der Piratenbucht

Vorschau

Impressum

Das Gasthaus in der Piratenbucht

von Camilla Brandner

Die Kreatur, die auf dem »Teufelshörner« genannten Riff vor der Küste von Little Kennebeck Bay hauste, lauerte auf Beute, wie immer in mondlosen Nächten.

Das waren die besten Nächte für die Jagd. Dann verriet nicht einmal ein verirrter Mondstrahl, dass sich da etwas Grau-Schwammiges, Glänzendes, Fleckiges bewegte, wenn ihre unförmige Masse aus dem Abgrund des Atlantiks auftauchte und wie ein ungeheurer Manta hinüberschwamm zu der unbewohnten Halbinsel Keaton Woods ...

Dort glitt das amphibische Monstrum an Land weiter, immer nahe über dem Boden, auch wenn es sich gelegentlich zu mannshohen Zipfeln und Kegeln aufrichtete, die wie Giftpilze zwischen den uralten Eichen und Kiefern erschienen. Es schmatzte leise, wenn es sich bewegte, einen Teil seiner selbst vorwärtsschob, einen anderen Teil nachzog, ohne dass man diese Teile hätte voneinander unterscheiden können.

Niemand hätte sagen können, wo bei ihm eigentlich vorne oder hinten war, denn Ausscheidungsöffnungen hatte es an allen Seiten – und Mäuler ebenfalls, kreisrunde Öffnungen voller fingerlanger, nadelspitzer Zähne. Augen hatte es keine und brauchte auch keine. Seine zahlreichen Rüssel witterten jede noch so schwach ausgeprägte Fährte.

Früher hatte es seine Nahrung im offenen Meer oder an der Küste von Nova Scotia suchen müssen, weil ein steinernes Kreuz ihm den Weg nach Bywaters versperrte, aber seit diese Schranke gefallen war, dehnte es seine Raubzüge gelegentlich auch in südöstliche Richtung aus.

Richtig wohl fühlte es sich an der so lange verbotenen Stelle noch immer nicht, es vermied sie nach Möglichkeit, aber diesmal witterte es einen Leckerbissen.

Nachdem es die Halbinsel gequert hatte, glitt es mit einer lautlosen Bewegung das Ufer hinab und schwamm über die Bucht, wie Fett auf Wasser schwimmt – ekliges, schimmelndes, übel riechendes Fett.

Es hatte den Wagen gerochen, der drüben auf dem Festland, dicht an der Küste, die einsame Landstraße entlangfuhr. Und etwas noch viel Interessanteres, nämlich das, was sich im Wagen befand. Fleisch. Warmes, lebendiges, blutvolles Fleisch. Eine erfreuliche Abwechslung nach all den kalten, schlüpfrigen Fischen und dem Kleinzeug wie Schlangen, Hörnchen und unvorsichtigen Vögeln, die sich in seiner Masse auflösten, ohne einen Geschmack zu hinterlassen.

†

Die Nacht war kalt, eisig kalt. Nur vom Licht der Scheinwerfer erhellt, erschien die Straße schwarz wie ein Kohlenkeller, einsam und beängstigend.

Dolly »Chick« Barton – im bürgerlichen Leben Annie Polanski – wünschte, sie hätte sich überreden lassen, die Nacht in Fieldings Ausflugsgasthof zu verbringen, nachdem sie ihre Country-Music-Show dort abgezogen hatte.

Aber sie hatte nun schon einmal ein Zimmer im Städtchen Bywaters gebucht, das sie würde bezahlen müssen, wenn sie im letzten Augenblick absagte, und so lang war der Weg ja nicht. Er erschien ihr nur so lang, weil sie im Schritttempo dahinkroch. Sie wagte aber nicht, sehr viel schneller zu fahren, weil ihr die Vorstellung, hier in den Straßengraben zu kippen, einen Todesschrecken einjagte.

Die Straße war einspurig, und auf der seewärtigen Seite ging das Bankett stellenweise abrupt in eine steile Böschung über, von Geröll und Schwemmholz bedeckt, die ins Meer hinaus ragte.

Sie blickte sehnsüchtig zurück zu dem großen, bunten Schild unter den Neonröhren, das verkündete: Fieldings familienfreundlicher Ausflugsgasthof an der Piratenbucht – Familienzimmer – Barbecue – Bootsvermietung – Tageslizenzen für Angler – Sonderangebote für Kinder.

Das Haus lag auf einer langen Sandbank an der Festlandküste der Little Kennebeck Bay, gegenüber der großen, dicht mit Kiefern und Eichen bewaldeten und völlig unbewohnten Halbinsel, die Keaton Wood genannt wurde. Es war eine richtige Schmuggler- und Piratenbucht, versteckt und verschwiegen und – im Sommer jedenfalls – romantisch.

Etwas wie ein Ölfleck breitete sich auf der Landstraße aus, und Dolly bremste erschrocken, aber es war wohl nur eine Spiegelung irgendeiner verirrten Lichtquelle gewesen, denn der schwarzbraune Fleck verschwand wieder – schrumpfte in sich zusammen und war nicht mehr zu sehen.

Der Lichtkegel der Scheinwerfer glitt über die Stelle hinweg und verlor sich augenblicklich wieder in den finsteren Wäldern rundum. Es war ein düsterer Mischwald, in dem Laub- und Nadelbäume vom selben eisgrauen Alter zu sein schienen. Die Bäume hier waren riesig, mit langen Moosbärten an den krallenden, nackten Ästen ineinander verfilzt, der Boden kniehoch bedeckt mit verrottetem Laub und abgefallenen Tannennadeln.

Jens Fielding, der Besitzer des Gasthofs, hatte ihr erzählt, dass in diesem Wald Bären und Luchse hausten und er deshalb seine Tiere abends immer in den sicheren Stall brachte, wie es die Farmer in der Umgebung auch taten. Er hatte auch schon mehr als einmal einen Luchs gesehen, der beim Anblick der Scheinwerfer in langen Sätzen über die Fahrbahn sprang, oder gemächlich durch die Bucht schwimmende Bären.

Im Winter, wenn das natürliche Futter für die Fleischfresser knapp wurde, fuhr er daher auch immer nur mit dem Auto ins Dorf, niemals, wie im Sommer, mit dem Fahrrad. »Da müssen sie wenigstens erst die Büchse knacken, ehe sie an den leckeren Inhalt herankommen«, hatte er lachend gesagt. Dolly hatte über den Witz gelacht, aber jetzt blieb ihr das Lachen im Hals stecken.

Da – schon wieder ein Ölfleck! Dichter und dunkler diesmal, eindeutig keine Spiegelung, sondern irgendetwas, das wie verschüttete Melasse auf der Straße klebte. Es krümmte und runzelte sich auf eine eigentümliche, heftigen Widerwillen erweckende Weise, mehr einem lebendigen Wesen ähnelnd als einer leblosen Masse.

Und noch bevor sie bremsen konnte, war es unter ihre Vorderräder geschlüpft und hatte die Reifen festgehalten. Dolly wusste genau, dass sie rechtzeitig gebremst hatte, sie war nicht in das Zeug hineingefahren, es war ihr entgegengekommen und hatte sie mit seinen klebrigen Fangarmen gepackt!

Fangarmen, die sich jetzt über den Kühler heraufschlängelten und die Windschutzscheibe betasteten! Dann holte einer dieser Arme aus und schlug mit der Wucht eines Eispickels zu. Das stabile Glas knisterte, knackte, riss in einem langen Sprung auf.

Da müssen sie erst die Büchse knacken, ehe sie an den leckeren Inhalt herankommen, hatte Jens Fielding gesagt.

Das graue Ungeheuer hatte nicht die geringste Mühe damit, die Büchse zu knacken. Es schälte die Karosserie ab wie den Deckel einer Sardinendose und schlürfte das Leckere, das sich kreischend und zappelnd unter dem Armaturenbrett zu verstecken versucht hatte.

Dann kroch es, die Trümmer des Wagens mit sich schleifend, durch den Wald zum Ufer und von dort ins Wasser. Während es träge wie eine satte Anakonda dahinglitt, verdaute es nicht nur die unglückliche Sängerin, sondern auch ihren Wagen: Langsam, aber unaufhaltsam zerbröckelte in seiner gallertigen Masse alles, was von Dollys Fahrzeug noch übrig war, vom Armaturenbrett über die gepolsterten Sitze bis zu den Reifen und den zerknitterten Teilen der Karosserie.

Nur noch eine undefinierbare Masse wie die Schlacken aus einem Hochofen war noch übrig, als es das Land hinter sich ließ und in den eisigen Fluten versank. Das Wesen schwamm lautlos davon, seiner Heimstätte an der Steilküste zu – dort, wo die Wracks der Schiffe zuhauf lagen, aufgespießt auf den steinernen Zacken der »Teufelshörner«, manche seit Jahrhunderten unter den schäumenden Wellen verborgen.

Und nicht nur die Überreste der Schiffe lagen dort in der Meerestiefe, sondern auch die Seelen der Männer, die sie kommandiert und auf ihnen gearbeitet hatten: Blutgierige Kriegsherren, Seeräuber, reiche und geldgierige Kaufleute, rohe und gottlose Matrosen, Sklavenhändler und Schmuggler!

Wie ein Deckel den Inhalt eines brodelnden Topfes bedeckt, deckte das tobende Meer den Ort, der ihre letzte Ruhestätte hätte sein sollen – und doch nicht war, da ihre Herzen nach wie vor an dem Gold hingen, das sie in den Bäuchen ihrer Schiffe gehortet hatten, und dem Blut, das sie dafür vergossen hatten.

†

Annie Polanski war verschwunden, aber niemand zeigte großes Interesse daran. Im Hotel Albatros ärgerte man sich kurzfristig über die junge Frau, die ein Zimmer reserviert und danach weder benutzt noch bezahlt hatte, und auf der nächsten Station ihrer Tournee warteten ein paar Dutzend Country-Musik-Liebhaber vergeblich auf sie – aber niemand in Bywaters hatte sie wirklich gekannt, und »Dolly« war immer ein unruhiger Geist gewesen, launisch und schnell wechselnd in ihren Entschlüssen.

Da sich keinerlei Hinweise auf Fremdverschulden entdecken ließen, legten die Behörden den Fall zu den Akten – einen weiteren in der fast unüberschaubaren Menge von Menschen, die jährlich in Amerika verschwanden und manchmal zurückkehrten, manchmal aber auch nicht.

Einem einzigen alten Mann aber ging sie nicht aus dem Kopf, und das war Zacharias Rendell, der allseits verhasste und verachtete, trunksüchtige Vater des Apothekers von Bywaters.

†

»Junge, ich hab da mal eine Frage ...« Rendell Senior griff, ohne hinzusehen, zielsicher nach der Schnapsflasche und schenkte sein Glas mit dem Hausgebrannten voll, das er sich in einem Zug in die Kehle goss.

»Wenn du wissen willst, ob wir noch Schnaps im Keller haben, geh selbst nachsehen«, knurrte der Sohn.

Bequem zurückgelehnt saß er auf einem dick gepolsterten Sofa und tippte auf seinem Laptop herum, dessen bläulicher Schimmer das Mansardenzimmer wie ein Irrwisch erhellte. Im Gegensatz zu seinem Vater war Jon Rendell ein gut gewachsener, unauffälliger Mensch, mittelgroß, eher schmächtig, mit stumpfen Zügen und einem dichten, tabakbraunen Haarbusch, der sich an den Schläfen zu lichten begann.

Nur die Augen hinter der kunststoffgerahmten Brille waren die seines Vaters – von graugrüner Farbe, intelligent, verschlagen und voller Geheimnisse, denn die Familie Rendell spross aus seltsamen Wurzeln.

»Nein, es geht um dein Pixelbyte-Dings da. Mir hat einer erzählt, dass eine lange Geschichte vom Pfarrherrn Bonifatius und dem Kraken drin ist, aber er hat sich nicht mehr erinnern können, wo genau, und ich kenn mich mit den Ding doch nicht aus.«

»Komm bloß nicht auf den Gedanken, es anzufassen, verstanden? Und was interessiert mich dein Pfarrherr!«

»Jon, du könntest deinem alten Vater gegenüber auch ein bisschen gefälliger sein!«, greinte der Alte.

»Ja, schon gut. Wenn´s wirklich im Internet ist, hab ich´s gleich.« Jon genoss es, seinem Vater seine technische Überlegenheit unter die Nase zu reiben. Er tippte kurz in die Suchmaschine, dann hielt er den Laptop triumphierend in die Höhe. »Abrakadabra! Das Internet ist besser als jeder Dämon, es bringt einem alles, was man verlangt, und will keine Unterschrift mit einem Tropfen Blut.« In Gedanken setzte er hinzu: Dafür merkt es sich alles, und wenn irgendeiner auf die Idee kommt, nach »Familie Rendell in Bywaters, Maine« zu suche, findet er wahrscheinlich ein paar unangenehme Wahrheiten heraus.

»Ja, jetzt mach dich nicht gleich so wichtig, weil du auf ein paar Tasten rumtippen kannst. Gib es her, ich will das lesen.«

»Fällt mir nicht ein – meinst du, ich will die Fettflecke von deinen ungewaschenen Pfoten auf dem Bildschirm und der Tastatur haben? Ich lese es dir vor.«

Der Alte grinste glücklich. Während er sich mit halb geschlossenen Augen auf dem zweiten Sofa ausstreckte, begann er zu lauschen, wobei er ständig an einer übel riechenden Zigarette paffte.

Und Jon Rendell begann zu lesen ...

†

Zu der Zeit, als die Hexenprozesse in Salem und andernorts stattfanden und viele Unschuldige gehenkt wurden, gab es auch den einen oder anderen verworfenen Menschen, der oder die durchaus nicht unschuldig war.

Ein solcher Mann war der Pfarrer des Städtchens Bywaters an der Küste von Maine. Der Öffentlichkeit galt er als ein ungeselliger Gelehrter, der seine geistlichen Pflichten gerne zugunsten des Lernens und Forschens in seiner Bibliothek vernachlässigte. Man mochte ihn nicht, da er als scharfzüngig und hochmütig galt, aber man respektierte seine Gelehrsamkeit, und mehr noch, man fürchtete seine Macht, denn im gesamten Städtchen wusste man, dass der Pfarrer »mehr konnte als Kuchen backen«, und niemand wollte diese Macht herausfordern. Er wohnte ganz für sich allein, ohne Köchin oder sonstige Dienerschaft, in dem Pfarrhaus, das abseits des Dorfes neben einer winzigen Kirche stand.

Bonifatius war ein ungeheuer fetter Mann von etwa sechzig Jahren, mit klobigen Händen und dicken Handgelenken und einem talgig bleichen Gesicht, dessen Doppelkinn unter einem graublonden Vollbart verschwand. Jetzt war es gerötet vor unterdrücktem Zorn.

Der Bischof hatte ihm in letzter Zeit einigen Ärger wegen seiner verdächtigen Interessen gemacht, und er fand es an der Zeit, dem hohen Herrn einen Dämon zu schicken, der ihn gründlich einschüchterte.

Ein Flammenwesen vielleicht? Einen Trickster, der die Gestalt eines Teufels annehmen konnte, wie der Bischof sich einen vorstellte, rot wie glühendes Metall, mit Hufen und Hörnern und einem langen Peitschenschwanz? Oder lieber etwas Würdevolles – so etwas wie einen alttestamentarischen Propheten, der ihm Unheil verkündete? Er hatte die Wahl, brauchte nur den richtigen Spruch aus seiner reichhaltigen Bibliothek zu wählen. Eine Weile saß er, schnaufend unter der Last seines unförmigen Leibes, in seinem Sessel, das doppelte Kinn in die Hand gestützt, dann erhob er sich ächzend und begab sich in sein Arbeitszimmer, in dem er auch seine Beschwörungen durchführte.

Aus einem geheimen Schrank holte er das alte Buch, das als »Höllenzwang« bekannt war und Beschwörungen für Dämonen aller Arten enthielt. Selbst ein Mann wie Bonifatius, der längst alle Menschlichkeit hinter sich gelassen hatte, wagte es nur im Notfall, dieses Buch zu berühren und gar darin zu lesen. Aus den Seiten stieg ein Brodem auf, der seine Sinne benebelte, den er zugleich aber mit steigender Erregung wahrnahm – ein ranziger, bocksartiger Gestank, der die Nase verstopfte und zum Räuspern zwang. Die Augen des Beschwörers begannen zu glänzen, sein Mund öffnete sich erregt.

Die Kerzen brannten mit gelber, stark rauchender Flamme. Ein dünner Faden stieg von ihnen auf, drehte sich in kapriziösen Schlingen und Schleifen und löste sich schließlich auf. Es war totenstill im Zimmer. Trotz der Hitze der Kerzen wurde es kälter und kälter im Raum, als wollte die Kälte der Leere zwischen den Sternen sich in die Welt drängen.

Hin und wieder huschten kleine Wirbelwinde vom Boden auf, oder es blies eisig aus Wänden, in denen sich keine Öffnungen befanden.

Mit einem Schlag erloschen die Kerzen, und nur ein schwacher Phosphorschein waberte über dem Buch. Der Beschwörer hatte das eigentümliche Gefühl, als sei rund um das schwache Licht eine gewaltige dunkle Höhlung aufgebrochen, aus der jetzt allmählich sichtbar werdend etwas hervorkroch, etwas wie ein langer, feister, gelbgrauer Wurm mit einem Menschengesicht ...

Im nächsten Moment fuhr der Pfarrer zurück, als hätte er einen Blick in die Hölle getan. Seine Augen waren so weit aufgerissen, dass das Weiße sich zeigte. Das war nicht der unbedeutende Quälgeist, den er zum Schaden des Bischofs hatte beschwören wollen! Etwas Anderes war gekommen, etwas Schreckliches: ein Kraken.

Bonifatius torkelte mit einem erstickten Schrei rückwärts und wäre gestürzt, hätte er sich nicht im letzten Augenblick an dem massiven Lehnstuhl gefangen. Gleich darauf schoss das Ding mit aufgesperrtem Rachen auf ihn zu. Der Nekromant brüllte auf, streckte abwehrend die Hände aus.

Er wurde von einem Fangarm nach hinten gestoßen, sodass er auf den Rücken fiel, doch mit einer Gelenkigkeit, die niemand von seinem fetten Körper erwartet hätte, rollte er herum und kroch auf alle viere hoch. Blutige Schwären zeichneten sein Gesicht von der Wange bis zum Hals, wo die Gift sabbernden Mäulchen ihn berührt hatten. Sein Bart war zerrauft, und er atmete in schweren, zitternden Stößen.

Es war jetzt kein schwächlicher Nebel mehr, sondern ein Wesen aus schwammiger und schlammiger, zugleich aber kompakter Materie. Magische Energie hatte seine ursprünglich substanzlose Masse zusammengezogen, sodass sie fest wie Fleisch wurde – nur für kurze Zeit, aber lange genug um zu töten.

Als es alle seine Fressöffnungen zugleich aufsperrte, blickte Bonifatius in seinen Schlund hinab, sah eine Zunge, scharf wie ein Reibeisen, die auf dem speichel-klebrigen Grund des abscheulichen Mauls zuckte, dann schloss der Rachen sich wieder.

Aber es war nicht das erste Mal, dass auf eine Anrufung hin etwas erschien, auf das er gut hätte verzichten könnten, und er war nicht so leicht zu übertölpeln. Blitzschnell griff er nach dem wellenförmigen Dolch des Beschwörers, der unter seiner Bauchbinde im Gürtel steckte, zog ihn heraus und begann die Worte zu rufen, die seinem Stoß ihre tödliche Kraft verleihen würden.

Er hatte die ersten Silben noch nicht über die Lippen gebracht, als der Kraken sich auf ihn stürzte und zubiss. Der Schmerz – weniger ein körperlicher als ein das Gewebe der Sinne zerreißender Schmerz – war so fürchterlich, dass Bonifatius den Biss als solchen gar nicht spürte. Er merkte nur, wie ihm eisig kalt wurde, als sei er vom Kopf bis zu den Füßen gefroren. Kälte und eine eigentümliche Leichtigkeit, das war alles, was er spürte, als er auf die Stelle starrte, wo seine linke Hand gewesen war.

Er wankte zurück und versuchte, sich hinter dem Lesepult zu verstecken, erreichte es aber nicht mehr.

Auf seinem gegabelten Fischschwanz springend, setzte der Kraken ihm mit einem Riesenschritt nach. Seine Fangarme fuhren wie Peitschen im Halbkreis herum, und diesmal fassten sie ihr Opfer. Hoch aufgewölbt machte die Kreatur Anstalten, ihn unter dem fleischigen Leib zu zerquetschen.