1,99 €

Mehr erfahren.

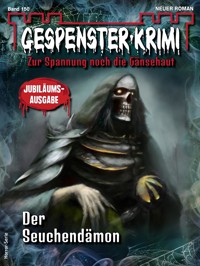

- Herausgeber: Bastei Lübbe

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: Gespenster-Krimi

- Sprache: Deutsch

Vom grausigen Untergang des Dorfes Milticke erfuhr die Außenwelt lange nichts. Die kleine Ortschaft im einstigen Siebenbürgen, das später Transsylvanien hieß, lag so versteckt im Schatten der Karpatenberge, dass kaum ein Außenstehender vorbeikam. Und die wenigen Überlebenden der Seuche schwiegen aus Angst, man könnte sie für infiziert halten und wie tollwütige Hunde erschießen.

Erst Jahre später entdeckte ein kaiserlicher Postreiter die verlassenen Häuser des Dorfes, zwischen denen immer noch die Skelette von Mensch und Vieh lagen, wo sie in ihrer Todesnot hingefallen waren. Das Schloss der Gräfin Alma von Cressida, das einst auf das Dorf hinabgeblickt hatte, war niedergebrannt worden, die Gräfin verschwunden, ob lebendig oder tot, wusste niemand.

Schließlich zeichnete einer der Überlebenden im fernen England für seine Familie auf, was sich damals während der ›Hundstage‹ im Hochsommer 1634 zugetragen hatte, als eine schwelende Hitze die Pflanzen verdorren ließ und alles Lebendige nach Schatten und Wasser lechzte.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 121

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Inhalt

Cover

Der Seuchendämon

Vorschau

Impressum

Der Seuchendämon

Von Camilla Brandner

Vom grausigen Untergang des Dorfes Milticke erfuhr die Außenwelt lange nichts. Die kleine Ortschaft im einstigen Siebenbürgen, das später Transsylvanien hieß, lag so versteckt im Schatten der Karpatenberge, dass kaum ein Außenstehender vorbeikam. Und die wenigen Überlebenden der Seuche schwiegen aus Angst, man könnte sie für infiziert halten und wie tollwütige Hunde erschießen.

Erst Jahre später entdeckte ein kaiserlicher Postreiter die verlassenen Häuser des Dorfes, zwischen denen immer noch die Skelette von Mensch und Vieh lagen, wo sie in ihrer Todesnot hingefallen waren. Das Schloss der Gräfin Alma von Cressida, das einst auf das Dorf hinabgeblickt hatte, war niedergebrannt worden, die Gräfin verschwunden, ob lebendig oder tot, wusste niemand.

Schließlich zeichnete einer der Überlebenden im fernen England für seine Familie auf, was sich damals während der ›Hundstage‹ im Hochsommer 1634 zugetragen hatte, als eine schwelende Hitze die Pflanzen verdorren ließ und alles Lebendige nach Schatten und Wasser lechzte.

In dieser Niederschrift ist nachzulesen:

Im Jahre des Herrn 1634 geschah es, dass plötzlich mit dem Schlag der Mittagsstunde ein kleines schneeweißes Hündlein im Dorf herumlief, kein streunender Köter, sondern hübsch anzusehen mit lockigem Fell und Fransen an den Ohren. Alle Kinder wollten mit ihm spielen, und die Erwachsenen wollten es einfangen, weil sie es für einen entlaufenen Schoßhund hielten. Sie konnten es aber nicht fangen, ja nicht einmal berühren. Wie ein Geist huschte es eine Stunde lang dahin und dorthin, und als die Turmuhr eins schlug, verschwand es so unversehens, wie es gekommen war. Kurz darauf jedoch brach eine schreckliche Pest aus, die Hundswut, woran viele Einwohner starben, und es hieß allseits, dass dieses fremde Tier die Seuche ins Dorf gebracht hatte; sei es als Strafe Gottes oder aus der Bosheit des Teufels heraus, das weiß man nicht.

†

Eine Frau allerdings wusste es nur zu gut.

Gräfin Alma von Cressida saß im Erkerfenster ihres herrschaftlichen Hauses und sah mit einem dünnen Lächeln auf den Lippen zu, wie unten im Dorf das Elend um sich griff. Kaum war nämlich das weiße Hündchen verschwunden, als auch schon eine Bäuerin, die eben Wasser vom Brunnen geholt hatte, ein seltsames Verhalten an den Tag legte.

Es war, als wüsste sie nicht mehr, was sie eigentlich am Brunnen gewollt hatte, denn sie blickte unruhig und ängstlich nach allen Seiten, obwohl nirgends eine Gefahr zu erkennen war.

Plötzlich von bleierner Erschöpfung übermannt, stellte sie den Eimer ab und sank dann wie von einer schweren Last bedrückt auf den Brunnenrand nieder. Sie rieb sich die Schläfen, offensichtlich von Kopfschmerzen gequält, würgte und presste die Hände auf den Magen, um eine aufsteigende Übelkeit zurückzudrängen. Ihre bis dahin gesund geröteten Backen wurden scharlachfarben, ein unnatürlicher Glanz brannte in ihren Augen.

Durstig vom Fieber, schöpfte sie mit der hohlen Hand aus dem vollen Eimer – aber im nächsten Augenblick schauderte sie zurück, als hätte sich das klare Brunnenwasser in Jauche verwandelt. Ihr ganzer Körper verkrampfte sich vor Schmerz und Abscheu. Ihr Gesicht erstarrte, sie konnte weder ausspucken, noch schlucken, noch ein Wort hervorbringen. Stolpernd begann sie zu laufen.

Ein Knecht, der ebenfalls zum Brunnen hatte gehen wollen, sah sie, erkannte sofort, dass sie krank war, und meinte, die übermäßige Hitze, die seit Tagen Mensch und Vieh quälte, hätte ihr derart zugesetzt.

In der guten Absicht, ihr zu helfen, eilte er auf sie zu. Seine Stimme hallte durch die Stille der Mittagsstunde: »Holla, Frau Nachbarin, was ist's mit Euch? Seid Ihr ...«

Die kranke Frau stierte ihn auf eine Weise an, dass er vor ihrer Fratze zurückwich. Sie gab keine Antwort, bewegte zwar die Lippen, aber nur grau-grüner Schaum troff aus ihrem Mund. Dann, ohne jede Vorwarnung, sprang sie auf ihn los und fuhr ihm mit den Fingern ins Gesicht, dass lange, blutige Kratzspuren zurückblieben.

Er taumelte zurück, fiel hin und blieb benommen vor Verblüffung auf dem Rücken liegen. In seinen Wangenmuskeln zuckte es.

Die Gräfin lachte.

»Sieh nur gut hin, Tochter!«, sagte sie zu dem weißen Hündchen, das wie ein possierliches Spielzeug auf ihrem Schoß saß. »In ein paar Stunden wird es in Milticke zugehen wie in einem Tollhaus, alle werden sie einander kratzen und beißen, und bevor die Sonne untergeht, werden überall zwischen den Häusern ihre Leichen liegen. Das wird ihnen eine Lehre sein, mich eine Hure und dich einen Wechselbalg zu schimpfen. Es soll unser Abschiedsgeschenk an sie sein. Es wird nämlich an der Zeit, dass wir aus diesem Nest ausfliegen, ehe es uns noch ergeht wie einst der mörderischen Gräfin Báthory und wir in unserer eigenen Burg lebendig eingemauert werden.«

Damit stand sie auf und ließ den Pudel von ihrem Schoß gleiten.

Das Tier erhob sich auf die Hinterbeine und machte Männchen, aber es blieb nicht lange in dieser drolligen Pose, sondern streckte sich, wurde länger und größer, aus seinen Pfoten wurden Hände und Füße, seine Schnauze schrumpfte und wandelte sich in das Gesicht eines abstoßenden kleinen Wesens.

Das Geschöpf mochte genauso gut eine zwergenhafte alte Frau wie ein ungewöhnlich hässliches halbwüchsiges Kind sein – hässlich in der Weise, dass etwas an ihm nicht ganz menschlich war. Sein nackter Körper glich mit seiner rauen, missfarbigen Haut eher einer verschrumpelten Leiche oder einer Puppe aus Papiermaschee, es hatte keine Ansätze einer weiblichen Brust, und sein Gesicht unter einer wilden, pferdeähnlichen Mähne von welligem schwarzem Haar war grob und knollig, wie man sich das Gesicht eines Erdwichtels vorstellt. Die Jochbeine sprangen vor wie bei einem Totenschädel, die dunklen Augen lagen in fausttiefen Höhlen. Dafür war der Mund groß, rot, üppig und lüstern.

Man mochte kaum glauben, dass die Gräfin, eine schöne Frau, ein solches Kind geboren hatte, so unähnlich war es ihr. Niemand außer ihr konnte wissen, dass es die Frucht eines unnatürlichen Beischlafs war, der Vereinigung mit dem Dämon Asakku, Herr über alle Krankheiten und Schmerzen der Menschen und Tiere.

Was sonst sollte ein Geschöpf sein, das nach Belieben die Gestalt eines weißen Hündchens annehmen konnte, eine furchtbare Krankheit verbreitete, ohne das Opfer auch nur zu berühren, aus dem Nichts erschien und wieder im Nichts verschwand, wenn es seinen bösen Auftrag erfüllt hatte?

»Genug gespielt für heute, Lyssa«, mahnte die Mutter. »Geh jetzt schlafen. Morgen ist ein neuer Tag, und wir haben noch ein langes Leben vor uns – o ja, ein sehr, sehr langes Leben.«

†

Von da an wurden die Gräfin und ihr Kind niemals wieder in Transsylvanien gesehen. Dafür tauchten die beiden mit ihrem Personal hie und da in der Habsburgermonarchie auf, zumeist in großen Städten oder an eleganten Badeorten, wo die Reichen und Mächtigen einander trafen.

Alma von Cressida blieb nie lange an einem Ort; sie kam und ging mit einem bis zum Deckel frisch gefüllten Geldkasten. Wie sie das Geld erwarb, außer vielleicht am Spieltisch, wo sie sich oft sehen ließ, wusste niemand.

Aber wenn sie ging, hinterließ sie einen bitteren Nachgeschmack, und viele Leute sandten ihr die Flüche nach, die sie in ihrer Gegenwart nicht auszusprechen gewagt hatten.

Schließlich wurde dem kaiserlichen Hof Meldung gemacht, und die Order erging, sie festzunehmen. Sie tauchte aber so rasch unter, dass die Büttel der Hofburg mit leeren Händen dastanden.

Von da an gab es nur sehr vereinzelte Berichte, dass in großen, reichen Städten von Hamburg bis Florenz, von Stockholm bis Südosteuropa und selbst im Orient eine vornehme Dame Quartier genommen habe, zusammen mit einem Mädchen, das sie jetzt ihre Enkelin nannte, denn sie selbst wurde älter, wenn auch nur sehr langsam.

Die Mutter ließ das Kind niemals malen oder fotografieren und verdeckte sein Gesicht mit einem Schleier, wenn sie einmal mit ihm in die Öffentlichkeit ging. Zumeist aber sperrte sie es im Haus ein, wo es niemand zu sehen bekam außer ihren beiden Dienerinnen.

Lyssa, der Tollwut-Dämon mit dem Verstand einer Wahnsinnigen und der Begierde einer Hyäne im Herzen, litt unter ihrer Existenz. Sie war weder ganz Materie – wie ein Erdklumpen – noch ganz körperloser Geist. Da sie weder dieser noch jener Welt wirklich zugehörte, verfügte sie weder über den Verstand ihrer Mutter noch die scharfsinnige Heimtücke ihres dämonischen Vaters.

Sie konnte fühlen, wenn auch nur auf dieselbe Weise wie die im Zwielicht des Wahnsinns Versunkenen. Ein Gefühl vor allem war es, das wuchs und wuchs und nun das dünne, verworrene Spinnennetz ihrer Gedanken und Empfindungen bis zum letzten Faden durchtränkte: die Eifersucht mit ihren Schwestern Groll und Neid.

Immer deutlicher war ihr im Verlauf der Jahrzehnte geworden, dass sie niemals eine schöne, verführerische Zauberin wie ihre Mutter werden konnte. Selbst wenn sie tausend Jahre lebte, sie würde immer bleiben, was sie war, ein Ding wie ein Baumstrunk, grob, roh und nur halb lebendig, immer gezwungen, sich vor anderen Menschen zu verstecken und einen Schleier zu tragen, wenn sie nur zum Fenster hinaussah.

Und immer mehr reifte in ihr der Entschluss, sich zu rächen. Aber was sollte sie machen? Die Mutter mit ihren magischen Kenntnissen hatte sie völlig in ihrer Gewalt. Ein Fingerschnippen hätte genügt, um sie in einen Zustand zu versetzen, in dem es nur mehr Grauen und Schmerz gab, und sie so lange darin zu belassen, wie es der Gräfin beliebte.

Eines Tages jedoch, als sie allein in ihrem dunklen Zimmer gefangen saß, während ihre Mutter Bakkarat spielte und tanzte, schlüpfte eine schwarz-gelbe Schlange herbei, so lang wie ein Männerarm.

»Tscht!«, machte die Schlange mit leiser, aber durchdringender Stimme. »Hör zu und unterbrich mich mit keinem Wort, denn ich kann dir nicht immer erscheinen und habe nicht viel Zeit.«

Lyssa starrte die Erscheinung atemlos an.

»Ich bin dein Vater«, fuhr die Schlange fort. »Mein Name ist Asakku, ich bin der Dämon aller Krankheiten und Schmerzen der Menschen. Ich habe viele Söhne und Töchter wie dich, die Pest, die Cholera, das Gelbe Fieber und andere, aber lass uns jetzt nicht von ihnen reden, die Zeit ist kurz. Ich weiß, was sich in deinem Herzen regt, und es ist mir willkommen. Also werde ich dir für einmal meine Kraft leihen, eine kurze Zeitspanne, in der du unbezwingbar sein wirst und ihr Zauber dich nicht zurückhalten kann – mach daraus, was du willst.«

»Jetzt?«

»Nein, nicht schon jetzt. Ich habe noch einiges an Geschäften zu erledigen, bevor deine Mutter an der Reihe ist. Warte geduldig. Wenn du mich wiedersiehst, wirst du mich küssen, und an dem Tag hat die Gräfin von Mittag bis Mitternacht keine Gewalt über dich.«

Damit verschwand die Schlange ...

†

Das hauptsächlich von Siebenbürgen-Deutschen bewohnte Dorf Milticke war zur Zeit der Hundswut-Katastrophe die Heimstätte einer Familie Primus gewesen, deren Mitglieder ihren Lebensunterhalt als Bartscherer, Wundärzte und Viehdoktoren verdienten. Als immer mehr Einwohner von der Tollwut ergriffen wurden, die für Tier und Mensch unweigerlich tödlich ist, flüchteten die noch gesunden Familienmitglieder, ohne zu wissen, wohin sie eigentlich wollten – nur weg von dem verseuchten Ort.

Das Schicksal verschlug sie nach London. Dort ließen sie sich von der so vollkommen fremden Welt Britannias nicht einschüchtern, sondern erkannten bald, welche Möglichkeiten ihnen die riesige Hafenstadt bot.

Entschlossen, ihr Unglück in Glück zu verwandeln, eröffneten sie »Primus' Haar- und Bart-Paradies für Herren«. Das Geschäft lief gut, denn vor allem viele Matrosen nutzten die Gelegenheit, sich dort nach rauen Monaten auf See mit Wasser, Seife und Bartmesser auf Hochglanz bringen zu lassen. Bald konnte man in diesem Etablissement auch in einer Wanne mit warmem Wasser baden, kleinere Wunden verarzten lassen, Sirup gegen Husten und Salbe gegen Rückenweh kaufen.

Ein unternehmungslustiger Nachfahre entdeckte noch einen weiteren Geschäftszweig. Seereisen dauerten damals Monate, manchmal Jahre, und bislang hatte man den daheim gebliebenen Freunden und Familienmitgliedern als Erinnerung nur ein Gemälde zurücklassen können. Das konnten sich aber nur die Wohlhabenden leisten. Sich malen zu lassen, überstieg die Mittel der ärmeren Schichten bei weitem.

Dann jedoch wurde die Daguerreotypie erfunden, die sich zur Fotografie entwickelte, und eines Tages unternahm dieser moderne Herr Primus das Wagnis, dem vielseitigen Unternehmen auch noch ein fotografisches Atelier hinzuzufügen. Ein ›Lichtbild‹ war zwar immer noch teuer, aber nicht mehr unerschwinglich, und immer öfter ließen die Männer, bevor sie in See stachen, ein auf Karton geklebtes Porträt anfertigen, auf dem ihre fernen Anverwandten sie von ihrer besten Seite bewundern konnten.

So gingen die Jahrzehnte dahin, und um die Zeit, als Ihre Majestät Königin Victoria über die halbe Welt herrschte, gehörte der Familie Primus – deren Nachfahren sich inzwischen durch und durch als Briten fühlten –, ein hübsches Haus, genannt ›das Haus mit den Katzenohren‹, weil es zwei spitze seitliche Giebel aufwies. Es lag in einer Straße, in der einmal reiche Leute gewohnt hatten.

Dann, als die Stadt ihre schmutzigen Finger immer weiter in die Vororte ausstreckte, zogen diese vornehmen Leute aus, und kleinbürgerliche Geschäftsleute traten an ihre Stelle.

Im Erdgeschoß des Katzenkopfhauses befanden sich jetzt der Friseurladen und eine Drogerie, in der man allerlei für die Schönheit und Gesundheit Nützliches zu kaufen bekam, Kölnisch Wasser, Wundtinktur, Stärkungsmittel für bleichsüchtige Kinder und ›Nerventropfen‹ für Frauen – jene gefährliche Mischung aus Alkohol und Äther, mit denen trunksüchtige Damen ihr Laster verdeckten.

In einem versperrten Schrank im Hinterzimmer lagerten alle die Chemikalien, die man zum Anfertigen eines Lichtbildes brauchte. Zu diesem Schrank hatten nur der Geschäftsinhaber Anselm Primus und seine Schwester Emily den Schlüssel, denn Emily war für das fotografische Atelier zuständig.

Emily hatte sich schon in jungen Jahren entschlossen, diesen Teil des Familien-Unternehmens für sich zu beanspruchen. Sie war ihrem Onkel, der damals das Atelier führte, nicht von der Seite gewichen, hatte die Nase in alle Geheimnisse seines Handwerks gesteckt – beispielsweise wie man eine große braune Warze auf der Wange eines Modells diskret schrumpfen und verblassen ließ –, und mit knapp zwanzig Jahren konnte sie eine Visitkarte vorweisen, auf der in schöner Copperplate-Schrift stand:

Miss Emily Primus

Photografisches Atelier

Seriöse Fotografie, Hochzeiten,

Militär, Erinnerung

Vor allem mit der ›Erinnerung‹ füllte sie eine Marktlücke.

Sie fotografierte, wie es im viktorianischen England durchaus üblich war, außer Lebenden immer wieder auch kürzlich Verstorbene, sowohl in derer häuslichen Umgebung wie auch im Atelier.

Ihre Zeitgenossen brachten berufstätigen Frauen zwar immer noch Misstrauen entgegen, aber gleichzeitig war es ihnen lieber, wenn eine Frau ihre Verstorbenen in Szene setzte, denn diese Arbeit erforderte sehr viel Geschick und Takt.

Ihre Kunden waren hauptsächlich die Hinterbliebenen von Kindern, zumeist Säuglingen, aber auch halbwüchsigen Knaben und Mädchen; mit der typischen Prüderie ihres Zeitalters scheuten sie davor zurück, den geliebten Leichnam Männerhänden auszuliefern.

Emily Primus war keine schöne Frau, aber sie sah aus, wie sie aussehen wollte: tüchtig, selbstbewusst, eine Künstlerin auf ihrem Gebiet, eine Königin – und zuweilen eine Despotin – in ihrem Atelier, ungemein stolz darauf, dass sie ihr eigenes Geld verdiente und sich von keinem Ehemann herumkommandieren lassen musste.