Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: epubli

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

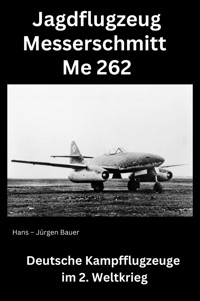

DEUTSCHE KAMPFFLUGZEUGE IM 2. WELTKRIEG Jagdflugzeug Messerschmitt Me 109 Die Messerschmitt Bf 109 ist ein deutsches Kampfflugzeug des Zweiten Weltkriegs, das zusammen mit der Focke-Wulf Fw 190 das Rückgrat der deutschen Jagdluftwaffe bildete. Die Bf 109 wurde erstmals 1937 während des Spanischen Bürgerkriegs eingesetzt. Bei Ende des Zweiten Weltkriegs 1945 war sie immer noch im Einsatz. Bei ihrer Indienststellung war sie eines der fortschrittlichsten Jagdflugzeuge der Welt. Das Flugzeug wurde von Willy Messerschmitt und Robert Lusser entworfen, die Anfang bis Mitte der 1930er Jahre bei den Bayerischen Flugzeugwerken arbeiteten. Es war als Abfangjäger konzipiert. Spätere Modelle wurden jedoch so entwickelt, dass sie mehrere Aufgaben erfüllen konnten: Sie dienten als Bomberbegleiter, Jagdbomber, Tag-, Nacht- und Allwetterjäger, Bodenangriffsflugzeug und Aufklärungsflugzeug. Sie wurde während des Zweiten Weltkriegs an mehrere Staaten geliefert und diente nach dem Krieg noch viele Jahre lang in verschiedenen Ländern. Die Bf 109 ist das meistproduzierte Kampfflugzeug der Geschichte: Von 1936 bis April 1945 wurden insgesamt 34.248 Exemplare hergestellt. Durch ständige Weiterentwicklung blieb die Bf 109 bis zum Kriegsende mit den neuesten alliierten Jagdflugzeugen konkurrenzfähig. Dieses Werk beschreibt die Entwicklung dieses Flugzeugs der Deutschen Luftwaffe. Darin werden auch die technischen Details, die Varianten und die Einsätze beschrieben. Das Werk ist mit umfangreichem zeitgenössischem Bildmaterial illustriert. Umfang: 141 Seiten

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 120

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Deutsche Kampfflugzeuge im 2. Weltkrieg

Jagdflugzeug Messerschmitt Me 109

IMPRESSUM:

Autor: Hans-Jürgen BauerHerausgeber:M. PrommesbergerHändelstr 1793128 Regenstauf

Coverbild:

Von Bundesarchiv, Bild 101I-662-6659-37 / Hebenstreit / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5477310

Einleitung

Die Messerschmitt Bf 109 (oft als Me 109 bezeichnet) war ein einmotoriges, einsitziges Jagdflugzeug des deutschen Flugzeugherstellers Bayerische Flugzeugwerke AG (BFW, ab 1938: Messerschmitt AG). Sie gehörte zu einer neuen Generation von Tiefdecker-Jagdflugzeugen, die sich durch eine geschlossene Pilotenkanzel, Einziehfahrwerk und eine Ganzmetallkonstruktion von Rumpf und Tragflächen auszeichneten. Über ihre ursprüngliche Bestimmung hinaus kamen diverse Varianten auch als Jagdbomber, Nachtjäger und Aufklärungsflugzeug zum Einsatz. Mit rund 33.300 Maschinen ist die Bf 109 eines der meistgebauten Flugzeuge und das meistgebaute Jagdflugzeug der Geschichte.

Von Kogo - Eigenes Werk, CC BY-SA 2.0,

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=312958

Der Erstflug fand im Mai 1935 statt. Die ersten Serienmaschinen wurden im Februar 1937 in die Jagdverbände der Luftwaffe eingegliedert. Trotz des frühen Konstruktionsbeginns vor Beginn des Zweiten Weltkriegs war die Bf 109 durch stetige Verbesserungen bis 1945 ein konkurrenzfähiges Muster im Einsatz gegen die Alliierten. Bis zur bedingungslosen Kapitulation der Wehrmacht 1945 blieb die Bf 109 das Standardjagdflugzeug der Luftwaffe, ab Mitte 1941 ergänzt durch die Focke-Wulf Fw 190. Auch bei zahlreichen anderen Luftstreitkräften kamen Flugzeuge dieses Musters zum Einsatz, zum Beispiel in Finnland, Jugoslawien, Kroatien, Rumänien, Ungarn, Italien und in der Schweiz.

Rußland-Nord.- Jagdflugzeug Messerschmitt Me 109 G-2 des Jagdgeschwaders 54 (III./JG 54) "Grünherz" auf Feldflugplatz; KBK Lw 4

Von Bundesarchiv, Bild 101I-398-1794-18 / Reiners / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5477288

In Analogie zu den unter der Leitung von Willy Messerschmitt später entworfenen Flugzeugen wie der bekannten Me 262 wird der Typ häufig als Me 109 bezeichnet. Nach der offiziellen Namensgebung des Reichsluftfahrtministeriums (RLM) war jedoch die historisch korrekte Bezeichnung durchgehend Bf 109, da die Entwurfsarbeiten 1934 bei den Bayerischen Flugzeugwerken (BFW) begannen. Nach der Umfirmierung der BFW in Messerschmitt AG im Jahr 1938 änderte sich die Bezeichnung nicht mehr, wie auch bei der Bf 110. Alle später von Messerschmitt entwickelten Flugzeugmuster (Me 163, Me 210/410 etc.) erhielten jedoch das Kürzel Me in der Typenbezeichnung.

Jägerentwicklung der 1920er- und 1930er-Jahre

Zu Beginn der 1930er-Jahre neigte sich die Ära des Doppeldeckers, der fast von Beginn an die Entwicklung von Jagdflugzeugen dominiert hatte, im internationalen Flugzeugbau ihrem Ende zu. Bis zu diesem Zeitpunkt war Manövrierfähigkeit für Konstrukteure und Piloten noch vor der Geschwindigkeit das wichtigste Kriterium eines Jagdflugzeuges, dessen Handlungsumfeld vor allem im engen Kurvenkampf gesehen wurde. Hier bot der Doppeldecker aufgrund seiner großen Flügelfläche gegenüber den meisten Eindeckerkonstruktionen lange Zeit gewisse Vorteile.

Diese Auffassung spiegelte zum Teil auch die Erfahrungen des Ersten Weltkriegs wider, in dem die Geschwindigkeitsunterschiede zwischen den einzelnen Flugzeugtypen absolut gesehen noch vergleichbar gering waren. Der taktische Vorteil einer höheren Geschwindigkeit liegt in der Möglichkeit, zu entscheiden, wann man einen Angriff ansetzt oder sich ihm entzieht – dies geschah im Ersten und – wie sich später zeigen sollte – auch im Zweiten Weltkrieg vor allem durch Sturzmanöver aus überhöhten Positionen. Als Folge daraus legte man bei den Konstruktionen der Flugzeuge neben der Manövrierfähigkeit großen Wert auf die Steig- und Sturzgeschwindigkeit. In den 1920er-Jahren entstand eine ganze Generation neuer leistungsfähiger Motoren, zum Beispiel der amerikanische Pratt & Whitney R-1340 und der britische Bristol Jupiter, durch welche die Bauart des verspannten Doppeldeckers mit festem Fahrwerk und offenem Führersitz schließlich an ihre Grenzen kam. Selbst ausgereifte Konstruktionen wie die amerikanische Boeing Modell 15 oder die britische Hawker Fury erreichten trotz einer Motorleistung von etwa 500 PS kaum Geschwindigkeiten über 300 Kilometer pro Stunde. Diese immer größere Motorleistung kaum noch in Geschwindigkeit umsetzen zu können, war in erster Linie auf den hohen Luftwiderstand zurückzuführen, der durch die Tragflächen, das Fahrwerk und die Drahtverspannung entstand. Da der Luftwiderstand zudem mit dem Quadrat der Geschwindigkeit anwächst, zeichnete sich ab, dass dessen Verringerung den wichtigsten Schlüssel zu höheren Geschwindigkeiten darstellte – eine einzelne Tragfläche, kombiniert mit einem einziehbaren Fahrwerk, schien die ideale Lösung für dieses Problem zu sein. Diese neue Auslegung machte zudem bedeutend dickere Flügelprofile und damit auch eine Abkehr von konventionellen Techniken mit stoffbespannten Rohrgerüsten hin zu selbsttragenden Metallkonstruktionen nötig.

Eine britische Hawker Fury

Die Ausschreibung

In dieser von höchst dynamischen Entwicklungen geprägten Situation formulierte das Technische Amt des Reichsluftfahrtministeriums im Februar des Jahres 1934 eine Ausschreibung für einen modernen Jagdeinsitzer. Ziel war es, ein Flugzeug zu entwickeln, das die bei der noch kleinen und im geheimen Aufbau befindlichen Luftwaffe verwendeten Jagddoppeldecker Arado Ar 65 und die sie langsam ablösenden Heinkel He 51 ersetzen konnte. Die Ausschreibung des Reichsluftfahrtministeriums kombinierte die Grundkonstruktion eines Eindeckers in Ganzmetallbauweise mit der Forderung nach einem einziehbaren Fahrwerk und einem V-Motor der so genannten 20-Liter-Klasse um 650 PS. Die Höchstgeschwindigkeit der Maschine sollte mindestens 450 km/h betragen. Als Bewaffnung wurden zwei Maschinengewehre und optional eine unter und hinter dem Motor eingebaute, durch die hohle Propellerwelle feuernde Maschinenkanone gefordert.

Der Auftrag zur Entwicklung entsprechender Prototypen erging zunächst nur an die Firmen Arado, Heinkel und Focke-Wulf. Die Bayerischen Flugzeugwerke kamen erst später hinzu. Von offizieller Seite räumte man im Vorfeld der Firma Heinkel die besten Chancen ein, den Wettbewerb um den neuen Jäger für sich zu entscheiden. Heinkels He 51 war ein Jahr zuvor zum neuen Standardjäger bestimmt worden, zudem hatte die Firma mit der He 70 bereits einen sehr erfolgreichen Entwurf abgeliefert, der den neuesten Konstruktionsprinzipien entsprach. Die Chancen der Bayerischen Flugzeugwerke wurden wesentlich geringer eingestuft. Chefkonstrukteur Willy Messerschmitt hatte in den späten 1920er-Jahren für die Firma das Verkehrsflugzeug Messerschmitt M20 entworfen, eine Hochdeckerkonstruktion in Ganzmetallbauweise für zehn Passagiere. Nach einem Absturz wegen des als Ganzes abgebrochenen Hecks mit den Leitwerken hatte die Deutsche Luft Hansa Aufträge für die Maschine storniert. Die Fluggesellschaft wurde später gerichtlich gezwungen, den ursprünglichen Kaufvertrag zu erfüllen. Dies trug Messerschmitt und den Bayerischen Flugzeugwerken die Feindschaft von Erhard Milch, des damaligen Chefs der Lufthansa, ein. Zum Zeitpunkt des Jägerwettbewerbes war Milch bereits Staatssekretär im RLM und Stellvertreter Görings. Dieser interne Widerstand gegen Messerschmitt wurde zudem verschärft durch die kritischen Äußerungen Ernst Udets, der im Juni 1935 als Oberst in die Luftwaffe eingetreten und im September des gleichen Jahres zum Inspekteur der Jagd- und Sturzkampfflieger ernannt worden war. In dieser Eigenschaft hatte Udet die Bf 109 nachgeflogen und der Maschine wegen des geschlossenen Cockpits die Eignung als Jagdflugzeug abgesprochen.

Zur allgemeinen Überraschung – insbesondere der offiziellen Seite – stand die Bf 109 am Ende der Erprobungen, die vom Oktober 1935 an der Erprobungsstelle See (E-Stelle) auf der Halbinsel Priwall in Lübeck-Travemünde durchgeführt wurden, als einer der Sieger des Wettbewerbs fest. Die Entwürfe der Firmen Arado (Ar 80) und Focke-Wulf (Fw 159) hatten sich schon früh als technisch unterlegen erwiesen. Arado hatte einen Tiefdecker mit offenem Cockpit und festem Fahrwerk vorgestellt, während Focke-Wulf mit einem abgestrebten Hochdecker in den Wettbewerb gegangen war, dessen schmalspuriges Fahrwerk in den Rumpf eingezogen wurde. Wiederholte Brüche der Fahrwerksstreben führten letztendlich zum Abbruch der Entwicklung dieser Maschine. Der im Wettbewerb am meisten ernstzunehmende Konkurrent der Bf 109 war die Heinkel He 112. Konstruiert von den Gebrüdern Walter und Siegfried Günter, die neben der He 70 auch die He 111 entworfen hatten, handelte es sich um einen aerodynamisch sauberen robusten Tiefdecker mit elliptischem Tragflächenumriss, aber noch mit offenem Führersitz. Im Vergleichsfliegen zeigte sich die von Heinkels Chefpilot Gerhard Nitschke geflogene Maschine als praktisch gleichwertig gegenüber der Bf 109. Letztere, von Flugbaumeister Hermann Wurster vorgeführt, wies zwar geringfügige Geschwindigkeitsvorteile im Horizontal- und Steigflug auf, doch die Beurteiler mit Carl Francke von der E-Stelle Travemünde an der Spitze bewerteten beide Maschinen als gleich gut. Den Ausschlag zugunsten der Bf 109 gab wohl, dass es Gerhard Nitschke bei einer Vorführung der He 112 V2 D-IHGE am 15. April 1936 nicht gelang, sein Flugzeug aus dem Trudeln herauszubringen und er zum Aussteigen gezwungen war. Das RLM beauftragte dennoch beide Firmen, eine Vorserie von jeweils zehn weiteren Maschinen zu bauen.

Das Konkurrenzflugzeug: die Heinkel He 112

Während man nun bei den Bayerischen Flugzeugwerken in Augsburg zügig die Fertigung dieser Nullserie in Angriff nahm, verzettelte man sich bei Heinkel in immer neuen Veränderungen an der He 112, unter anderem mit der nachträglichen Abdeckung des Führersitzes.

Das Konkurrenzflugzeug: die Heinkel He 112

Die damit verbundenen Verzögerungen trugen im Laufe der Zeit zur Entscheidung zugunsten der Bf 109 bei, die zudem aufgrund ihrer Bauweise auch wesentlich einfacher und billiger herzustellen sein würde. Die Bf 109 stand bald als neuer Standardjäger der Luftwaffe fest.

Die Konstruktion der BF 109

Von Original uploader was B. Huber at de.wikipedia - Own work, Originally from de.wikipedia; description page is/was here., CC BY-SA 2.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1655516

Die Fertigungskomponenten der Bf 109 am Beispiel der F-Version

1 Rumpf,

2 Leitwerksträger,

3 Windschutzaufbau,

4 Federbein mit Laufrad,

5 Spornrad,

6 Seitenflosse,

7 Seitenruder,

8 Höhenruder,

9 Höhenflosse,

10 Tragfläche,

11 Flächenendkappen (Randkappen),

12 Vorflügel,

13 Kühlerklappen,

14 Landeklappen,

15 Querruder,

16 Triebwerk,

17 Luftschraube

Die Bayerischen Flugzeugwerke griffen bei der Konstruktion der Bf 109 auf Messerschmitts umfassende Erfahrungen im Bau moderner Ganzmetallkonstruktionen zurück. Als Ausgangspunkt der Entwicklung diente dem Konstruktionsteam unter der Leitung von Robert Lusser, einem ehemaligen Klemm-Konstrukteur, und Richard Bauer, einem ehemaligen Arado-Konstrukteur, das äußerst erfolgreiche Reiseflugzeug BFW Bf 108. Unter dieser Bezeichnung war der viersitzige Ganzmetall-Tiefdecker mit einziehbarem Fahrwerk neben der Fieseler Fi 97 und der Klemm Kl 36 als eines der drei Wettbewerbsflugzeuge für den Europarundflug 1934 gebaut worden, wo er durch besonders gute Flugleistungen, vor allem durch seine Geschwindigkeit, überzeugt hatte.

Bei der Konstruktion der Bf 109 wurde versucht, den größtmöglichen Motor in der kleinstmöglichen Zelle unterzubringen. Messerschmitt-typisch wurde überall, wo es möglich war, Gewicht eingespart, indem weitgehend die Leichtbauweise angewendet wurde. Ein gutes Beispiel hierfür ist der aus zwei selbsttragenden Halbschalen aufgebaute, mit Längsprofilen versteifte Hinterrumpf, der bei geringem Gewicht eine hohe Festigkeit aufwies. Im Interesse eines geringen Strömungswiderstands wurden die freitragenden Tragflächen mit nur einem torsionssteifen Flügelholm möglichst klein gehalten. Verwendet wurde ein Tragflächenprofil der Reihe NACA 2R1 mit leichtem S-Schlag. An der Anschlussrippe betrug die Profildicke 14,2 %, am Außenflügel 11,35 %. Um den dadurch verursachten geringeren Auftrieb – besonders bei der Landung – auszugleichen, waren die Tragflächen mit Auftriebshilfen wie automatisch ausfahrenden Vorflügeln und hinteren Spaltklappen versehen.

Montagehalle 1943

Von Bundesarchiv, Bild 101I-638-4221-06 / Höss / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5413165

Die rechts angeschlagene Kabinenhaube konnte zum Absprung in Notsituationen abgeworfen werden. Dazu wurde die Haube im Flug entriegelt und vom Fahrtwind weggerissen. Die Haube wurde auch vor einer Bauchlandung abgeworfen, um im Falle eines Überschlags aus der Kabine entkommen zu können. Neben geringem Gewicht und Widerstand standen bei der Konstruktion der Bf 109 auch die Aspekte einer rationellen Fertigung und die Wartungsfreundlichkeit im Vordergrund. So ist der Rumpf der Bf 109 ab der Cockpitsektion eine Halbschalenkonstruktion, die vor allem im Hinblick auf eine industrielle Massenfertigung hin optimiert wurde.

Montage des Messerschmitt Jägers - Flügelkonstruktion

Von Bundesarchiv, Bild 146-1980-005-07 / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=33436572

Hierfür wurden die Spanten bereits bei der Herstellung der einzelnen Beplankungselemente durch Aufbiegen der Ränder (Bördeln) in diese integriert. Diese Bearbeitung musste nur an der Hälfte der Segmente (gerade Nummerierung) an beiden Seiten durchgeführt werden. Die andere Hälfte der acht Beplankungsbleche war lediglich als einfaches Flachblech ausgeführt. Ein Vernieten zusätzlicher Spanten zur Aussteifung war dadurch nicht mehr nötig. Beim Rumpfbau wurden alle Blechsegmente einer Rumpfhälfte auf ein Lehrgerüst aufgespannt und miteinander vernietet. Die Stringer schob man anschließend durch vorbereitete Aussparungen in den „Rahmenaufbiegungen“ und vernietete diese mit der 0,8 mm dicken Duralumin-Außenhaut. Die beiden Rumpfhälften wurden anschließend zusammengefügt, indem innen von oben und unten jeweils ein weiterer extrabreiter Stringer vernietet wurde. Die einzelnen Segmente konnten dezentral gefertigt und an den Fertigungsstätten zusammengefügt werden. Auch im Feld war es dadurch möglich, einzelne Bauteile schnell und leicht zu wechseln, was die Einsatzbereitschaft deutlich erhöhte. Die Forderung der Ausschreibung, die verlangte, dass der Rumpf auch ohne montierte Tragflächen selbstständig beweglich und auf Eisenbahnwagen unter Einhaltung des Lademaßes der Deutschen Reichsbahn verladefähig sein sollte, führte zu einer relativ geringen Spurbreite und der Dreiteilung des Hauptholmes des Flugzeuges. Diese Konstruktion sollte die Bergung außengelandeter Flugzeuge und ihre Rückholung auf handelsüblichen Transportwagen sowie den Wechsel von beschädigten Tragflächen ohne spezielle Vorrichtungen auf den Feldflugplätzen ermöglichen. Andererseits führte die geringe Spurweite des Fahrwerks zu vielen Landeunfällen auf schlecht präparierten Plätzen speziell bei Seiten- bzw. Scherwinden. Die im weiteren Kriegsverlauf oft nur unzureichend geschulten jungen Piloten der Luftwaffe verursachten oft Unfälle beim Start, weil in Verbindung mit der geringen Spurweite die späteren Versionen der Bf 109 mit ihrem hohen Motordrehmoment zum Ausbrechen neigten. Die Forderung nach der einfachen Zerlegbarkeit wurde daher bei allen weiteren Ausschreibungen nicht mehr gestellt, auch wenn sich die ursprünglichen Gedanken, die zu ihr führten, in der Praxis bewährten.

Von Bundesarchiv, Bild 101I-337-0036-02A / Folkerts / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5477205

Prototypen

Die Bf 109 V1 (Werk-Nr. 758) nahm im Frühjahr 1935 ihre ersten Rollversuche auf, am 28. Mai 1935 folgte ihr Erstflug mit Flugkapitän Hans-Dietrich Knoetzsch in Augsburg-Haunstetten. Das zivile Kennzeichen der Maschine lautete D-IABI. Zu Beginn der Entwicklung war die Verwendung von flüssigkeitsgekühlten Zwölfzylinder-V-Motoren der Typen Daimler-Benz DB 600 oder Junkers Jumo 210 vorgesehen. Da sich diese aber zum Zeitpunkt der Fertigstellung des ersten Prototyps der Bf 109 noch in der Entwicklung befanden, wurde auf den stärksten verfügbaren Motor zurückgegriffen, einen britischen Rolls-Royce Kestrel mit einer Startleistung von 695 PS. Der nichtverstellbare Zweiblatt-Holzpropeller stammte von der Firma Schwarz.

Von Original uploader was B. Huber at de.wikipedia - own work, Originally from de.wikipedia; description page is/was here., CC BY-SA 2.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1651818

Während der Vergleichsflüge bei der E-Stelle See in Travemünde wies die Bf 109 V1 bei einem Startgewicht von 1900 kg eine Höchstgeschwindigkeit von 470 km/h in 3300 Metern Höhe und eine Steigrate von 13,7 m/s in Bodennähe nach.