Wunderwaffen - neuartige Waffensysteme der Deutschen Luftwaffe im 2. Weltkrieg E-Book

Hans-Jürgen Bauer

Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: epubli

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

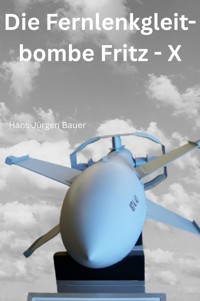

Wunderwaffen - neuartige Waffensysteme der Deutschen Luftwaffe im 2. Weltkrieg Der Begriff "Wunderwaffe" wurde während des Zweiten Weltkriegs vom Propagandaministerium des nationalsozialistischen Deutschlands für einige revolutionäre "Superwaffen" verwendet wurde. Die meisten dieser Waffen blieben jedoch Prototypen, die entweder nie den Kriegsschauplatz erreichten, oder wenn doch, dann zu spät oder in zu geringen Stückzahlen, um eine militärische Wirkung zu entfalten. Im deutschen Sprachgebrauch bezeichnet der Begriff Wunderwaffe im Allgemeinen eine Universallösung, die alle mit einem bestimmten Thema zusammenhängenden Probleme löst, und wird meist ironisch verwendet, weil er illusionär ist. Als sich die Kriegssituation für Deutschland ab 1942 verschlechterte, wurden Behauptungen über die Entwicklung revolutionärer neuer Waffen, die das Blatt wenden könnten, zu einem immer wichtigeren Teil der Propaganda, die die deutsche Regierung an die Deutschen richtete. In Wirklichkeit erforderten die in der Entwicklung befindlichen fortschrittlichen Waffen in der Regel lange Entwicklungs- und Testphasen, und es bestand keine realistische Aussicht, dass das deutsche Militär sie vor Kriegsende einsetzen konnte. Der Historiker Michael J. Neufeld stellte fest, dass "das Nettoergebnis all dieser Waffen, ob eingesetzt oder nicht, darin bestand, dass das Reich viel Geld und technisches Know-how verschwendete, um exotische Geräte zu entwickeln und zu produzieren, die wenig oder gar keinen taktischen und strategischen Vorteil brachten". Einige wenige Waffen erwiesen sich jedoch als durchaus erfolgreich und hatten großen Einfluss auf die Nachkriegsentwicklung. Dieses Buch beschreibt die neuartigen Waffensysteme "Wunderwaffen", die für die Deutsche Luftwaffe entwickelt wurden. Das Werk ist mit umfangreichem zeitgenössischem Bildmaterial illustriert. Umfang 237 Seiten

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 192

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Wunderwaffen neuartige Waffensysteme der Deutschen Luftwaffe im 2. Weltkrieg

IMPRESSUM

Autor: Hans-Jürgen BauerHerausgeber:M. PrommesbergerHändelstr 1793128 Regenstauf

Einleitung & Vorbemerkung

Wunderwaffe ist ein Begriff, der vom Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda unter Joseph Goebbels verwendet wurde, um revolutionäre Waffen zu bezeichnen, die die katastrophale militärische Lage des Dritten Reiches am Ende des Zweiten Weltkriegs umkehren und seinen endgültigen Sieg sichern sollten.

Illusionen und Realitäten

Die meisten dieser Waffen kamen kaum über das Stadium eines Entwurfs oder Prototyps hinaus oder wurden erst zu spät und in zu geringen Mengen von der Wehrmacht eingesetzt, um einen wirklichen Einfluss auf den Verlauf der Operationen gehabt zu haben.

Da der Ehrgeiz der Nazis keine Grenzen kannte und die technischen Fähigkeiten zwar außergewöhnlich waren, aber bei weitem nicht ausreichten, wurden unter Adolf Hitler immer mehr Projekte von großer wissenschaftlicher Kühnheit entwickelt, von denen einige sogar völlig abwegig waren und eher der Science-Fiction als der Vernunft entsprachen. So erwiesen sich die gigantischen Super-V2, der Stratosphärenbomber Arado Ar-E 555, der theoretisch die Ostküste der USA treffen und eine Atombombe tragen könnte, die Todesstrahlen oder das noch außergewöhnlichere Projekt des suborbitalen Bombers Silbervogel, das der Ingenieur Eugen Sänger auf dem Papier entwickelt hatte, als hochgradig unvernünftig.

Am 2. August 1939 schrieben die Physiker Albert Einstein und Leó Szilárd einen Brief an US-Präsident Franklin Roosevelt, in dem sie davor warnten, dass Nazideutschland in der Lage sei, eine Atombombe zu bauen. Der US-Geheimdienst sammelte daraufhin Informationen aus Nazi-Deutschland, indem er Dokumente beschaffte und deutsche Wissenschaftler abwarb. Im September 1943 machten sich Wissenschaftler aus Deutschland, Großbritannien, Kanada, den USA und anderen europäischen Ländern an die Arbeit für das Manhattan-Projekt. Die Deutschen verfügten allerdings durchaus über große Uranvorräte, die schließlich in die Hände der Amerikaner fielen. Von einer einsatzfähige Atombombe waren die Deutschen aber dennoch weit entfernt.

Ab 1944, als sich die militärische Lage verschlechterte, wurden die sogenannten Wunderwaffen ausgiebig von der Propaganda besprochen, die Filme für die Wochenschau oder Berichte für die Printmedien drehte, in denen die Schäden dieser Waffen an britischen Städten thematisiert wurden. Während die Bevölkerung im Herbst und Winter 1944/45 unterschiedlich auf die neuen Waffen reagierte, wurde ihre Existenz noch im März 1945 in Briefen bestätigt: Die Überzeugten sahen den Krieg als einen Wettlauf gegen die Zeit an, um die neuen Waffen fertigzustellen, aber auch sie sahen ihre Hoffnungen im Laufe des März enttäuscht. Die Parteiführer selbst schienen nicht von der Wirksamkeit der Waffen und ihrer Fähigkeit, den Kriegsverlauf umzukehren, überzeugt zu sein. Für die Skeptiker, die im Laufe des Konflikts immer zahlreicher wurden, waren diese Waffen Gegenstand von Witzen: Die V1 wurden als Volksverdummer Nr. 1 oder Versager Nr. 1 bezeichnet. Obwohl ihre späte Entwicklung keinen wirklichen Einfluss auf den Ausgang des Konflikts hatte, weckten diese Waffen nach dem Untergang des Dritten Reichs das Interesse der Siegermächte. Die Verwertung der vom deutschen militärisch-industriellen Komplex entwickelten wichtigen technologischen Fortschritte erfolgte insbesondere in Form von strukturierten Programmen, die von den Geheimdiensten der Nationen durchgeführt wurden, wie Operation Paperclip (USA), Abteilung 7 (UdSSR), T-Force (en) (Großbritannien) oder Frankreich.

Gleiter / Lastensegler

Junkers Ju 322 „Mammut“

Die Junkers Ju 322 „Mammut“ war ein deutscher Lastensegler. Dieses gigantische Flugzeug wurde für den Einsatz bei der geplanten Luftlandeoperation innerhalb der Operation Seelöwe, der Landung in England, entwickelt. Es war das Konkurrenzmuster zur Messerschmitt Me 321. Hauptforderungen waren der Transport eines Panzer IV oder einer 8,8-cm-Flak inklusive einer Zugmaschine.

Im Gegensatz zu Messerschmitt erhielt der Flugzeughersteller Junkers – der Pionier des Metallflugzeugbaus – vom Reichsluftfahrtministerium den Auftrag, die Maschine in Holzbauweise zu entwerfen. Der offizielle Entwicklungsauftrag 8-322 des Reichsluftfahrtministeriums datiert auf den 6. November 1940. Der Entwurf wurde als EF 94 unter der Leitung von Heinrich Hertel vom Ingenieur Paul John Hall ausgeführt, der bis 1929 für die Raab-Katzenstein-Flugzeugwerke GmbH sowie danach für die Bayerischen Flugzeugwerke und die Gerhard-Fieseler-Werke tätig gewesen war. Gemäß dem Junkerschen Konzept wurde ein dicker Flügel gewählt, der durch einen hinteren Leitwerksträger ergänzt wurde. Die Maschine ähnelte in ihrer Auslegung der Junkers G 38. Eine erste, als „Goliath“ bezeichnete Ausführung vom 3. Dezember 1940 mit einer Spannweite von 82,35 m, erwies sich aber nach einigen Berechnungen als zu schwer, um die angestrebte Nutzlast von 16 bis 20 Tonnen zu erreichen und wurde darum auf 61,70 m verkleinert. Im Frachtraum konnten bis zu 140 Soldaten in voller Ausrüstung oder 16.000 kg Fracht transportiert werden. Anfangs war der Bau von 200 Lastenseglern anvisiert worden, diese Zahl wurde später aber auf 100 reduziert.

Für den Start war ein sechsrädriger Startrollwagen vorgesehen, landen sollte die Maschine auf Kufen. Flugversuche mit einer speziell ausgerüsteten Junkers Ju 90 zeigten Instabilität um alle Achsen, weshalb der Schleppversuch abgebrochen werden musste. Anschließend wurden Ballasttanks eingebaut und Änderungen am Leitwerk vorgenommen, um die Stabilität zu verbessern. Um bei der Erprobung und baldiger Erlangung der Einsatzreife personelle Unterstützung zu gewährleisten, wurde zu Beginn 1941 innerhalb des XI. Fliegerkorps das Sonderkommando „Merseburg“ aufgestellt und zu den Junkerswerken im März abkommandiert. Parallel zum Bau des ersten Prototyps wurden Belastungs- und Beladungsversuche an einer Laderaumattrappe durchgeführt. Bei einem dieser Tests erwies sich der über 19 t wiegende Panzer III als zu schwer und durchbrach beim Einrollen den Laderaumboden. Durch die dadurch notwendige Verstärkung des Bodens und anderer Änderungen erhöhte sich die Leermasse der Ju 322 aber derart, dass nur noch eine Nutzlast von 12 t zu befördern war. Trotzdem wurden die Versuche fortgesetzt.

Ein erster Startversuch wurde am 6. März 1941 vom Flugplatz Merseburg aus durchgeführt, der aber abgebrochen werden musste, da es der Ju-90-Schleppmaschine nicht gelang, die Ju 322 auf Abhebegeschwindigkeit zu beschleunigen. Der Erstflug der Me 233 V1 gelang dann beim zweiten Versuch am 12. März 1941, wobei sich der Lastensegler als äußerst instabiles Fluggerät um Längs- und Hochachse erwies und die Ju 322 noch während des Schlepps ausgekoppelt werden musste, um die von Konrad Pennthaler und Anton Enders geflogene Ju 90 nicht zu gefährden. Den Piloten der Ju 322, Peter Hesselbach und Alfred Franke, gelang es, ihr Flugzeug trotz Instabilität und schlechter Steuerwirkung bei niedriger Geschwindigkeit sicher zu landen. Beim zweiten Flug gegen Ende April (nach Vergrößerung des Seiten- und Höhenruders, die jedoch keine wesentliche Verbesserungen der Flugeigenschaften brachte) kollidierten zwei der drei Messerschmitt Bf 110, welche die „Mammut“ im Troika-Schlepp schleppen sollten, miteinander und stürzten ab. Die Ju 322 musste in der Nähe von Merseburg notlanden und ging zu Bruch. Weitere Arbeiten an diesem Typ wurden daraufhin eingestellt und sämtliche Unterlagen vernichtet. Die bereits in Serienproduktion befindlichen etwa 30 Flugzeuge wurden abgewrackt. Zu diesem Zeitpunkt war die geplante Landung in England bereits abgesagt.

Propellerflugzeuge

Flugboot Blohm & Voss BV 238

Die Blohm & Voss BV 238 war ein Flugboot des Herstellers Blohm & Voss aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs. Es war das schwerste Flugzeug des Krieges, noch einige Tonnen schwerer als die B-29. Der erste Prototyp, die V1, flog erstmals am 11. März 1944, nachdem er am Vortag bereits einen kurzen Hüpfer gemacht hatte. Als Antrieb dienten sechs DB 603 in nach vorne gelagerten Triebwerksgondeln. Der Bau von zwei weiteren Prototypen wurde begonnen, aber nicht abgeschlossen.

Von Bundesarchiv, Bild 101I-667-7142-24 / Hoffmann / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5477318

Die BV 238 ging ursprünglich wie die BV 222 aus der Forderung der Lufthansa nach einem zivilen Flugboot hervor, das ab 1941 militärisch genutzt wurde. Die BV 238 sollte jedoch noch größer als die BV 222 werden. Außerdem sollte sie erheblich verbesserte Seegangsleistungen (bis zu Seegang 5 im Modellversuch erprobt) für Einsätze bis zu vier Wochen im Atlantik aufweisen. Zur Minderung des Risikos, das der Bau eines derartig großen Flugzeuges damals bot, wurde im Voraus durch die Flugtechnische Fertigungsgemeinschaft GmbH in Prag ein verkleinertes Modell, die FG 227 gebaut, bei welcher sechs ILO FL 2/400 mit je 21 PS Leistung eingesetzt wurden. Dieses Flugzeug wurde für die Versuchsflüge mit einem Fahrwerk ausgerüstet. Der Erstflug fand aufgrund von Sabotage erst im September 1944 statt, also deutlich nach dem Erstflug der V1 und endete mit einer Notlandung. Bereits 1942 hatte man mit dem Bau von Teilen für die V1 begonnen, welche dann ab Januar 1944 zusammengesetzt wurden.

Blohm & Voss BV 238 V1 (Stammkennzeichen RO+EZ) auf der Elbe (Mühlenberger Loch)

Von Bundesarchiv, Bild 101I-667-7143-02 / Hoffmann / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5477319

Die Erprobung der V1 ab März 1944 zeigte ein gutes Flugverhalten und ebenso eine gute Wasserarbeit. Nach 38 Testflügen – nach anderen Quellen sind lediglich sieben bis neun nachweisbar – unter Leitung von BV-Cheftestpilot Helmut Wasa Rodig musste die Erprobung am 23. Juni 1944 eingestellt werden. Das auf dem Schaalsee bei Seedorf (in der sog. „Fliegerbucht“ bei der Ortschaft Zuckerhut) getarnt liegende Flugschiff wurde am 24. April (nach britischen Quellen am 4. Mai) 1945 von sechs Hawker Typhoon (oder Tempest)-Jagdbombern der Royal Air Force entdeckt und durch Bordraketen- und Bordwaffenbeschuss schwer beschädigt. Die Jagdbomber flogen dabei in drei Wellen aus Norden über Dargow an. Nach dem Krieg wurden die Reste dieser Maschine 1947/48 zerlegt und verschrottet, ebenso wie die noch im Bau befindlichen V2 und V3. Die BV 238 gilt als der Höhepunkt des deutschen Seeflugzeugbaus und ist in mancher Hinsicht auch heute noch richtungweisend. Eine abgewandelte Variante mit Fahrwerk für den Landeinsatz war unter der Bezeichnung BV 250 in Planung.

Technische Daten

Länge 43,36 m

Spannweite 60,17 m; V1 nur 57,75 m

Höhe 13,40 m

Leermasse 54.700 kg

max. Startmasse 85.000 kg

Reisegeschwindigkeit 355 km/h

Höchstgeschwindigkeit 446 km/h

Gipfelhöhe7300 m

Reichweite 7200 km

Triebwerke sechs Daimler-Benz DB 603 mit je 1.900 PS

Bewaffnung 4 × 13 mm MG 131, 2 × 20 mm MG 151/20,

20 × 250 kg SC 250 Bomben,

4 × 1000 kg SC 1000 Bomben

Dornier Do 335

Die Dornier Do 335 (Suggestivname: Pfeil) war ein von Dornier hergestelltes deutsches Kampfflugzeug des Zweiten Weltkriegs. Ungewöhnlich für den deutschen Flugzeugbau war die Anordnung von jeweils einem Motor vorn und hinten, was die Do 335 zum schnellsten kolbenmotorgetriebenen Flugzeug zum Zeitpunkt des Erstfluges machte. Obwohl dieser schon im Oktober 1943 stattfand, kam das Muster kriegsbedingt nicht mehr zu einem Kampfeinsatz.

Bereits 1937 hatte sich Dornier das Prinzip eines Druckpropellers mit Fernwelle patentieren lassen. 1939 bauten Ulrich W. Hütter und Schempp-Hirth Flugzeugbau das Versuchsflugzeug Göppingen Gö 9, um die Funktionsfähigkeit dieser Antriebskonfiguration zu prüfen. Nach den erfolgreichen Tests nutzte Dornier 1942 das Konzept im Projekt Do P.231, aus dem dann die Do 335 wurde. Der Erstflug des Prototyps fand am 26. Oktober 1943 auf dem Flugplatz Mengen-Hohentengen statt. 1944 und 1945 entstanden nur wenige Serienmaschinen in verschiedenen Versionen als Jäger, Jagdbomber und Aufklärer; nach der langen Entwicklungszeit war wegen der schlechten Wirtschaftslage schließlich eine Massenproduktion nicht mehr möglich. Bei Kriegsende waren 28 Flugzeuge der Vorserie und 11 der Serie fertiggestellt; für weitere etwa 50 waren Teile vorhanden oder sie befanden sich in zum Teil fortgeschrittenem Bauzustand.

Es waren zwei Weiterentwicklungen projektiert: die Do 435 mit zwei Jumo-213-Triebwerken und verlängertem Rumpf sowie die Doppelrumpfausführung Do 635. Neben den Dornierwerken waren als weitere Standorte für eine Serienfertigung der Bunker Weingut II in der Welfen-Kaserne sowie die Heinkel-Werke Oranienburg vorgesehen. Die lange Nase und die hochbeinige Konstruktion brachten diesem Flugzeug den offiziellen Namen „Pfeil“ (für die einsitzige Version) und „Ameisenbär“ (für den Doppelsitzer) ein.

Das Flugzeug sollte als schnelles Kampfflugzeug, Jäger, Aufklärungsflugzeug und auch Bomber eingesetzt werden. Die hintereinanderliegenden Motoren ermöglichten einen geringen Luftwiderstand und damit eine hohe Geschwindigkeit und große Reichweite. Weitere Vorteile waren ein geringes Trägheitsmoment, eine gute Wendigkeit um die Rollachse und ein giermomentfreier Flug bei Ausfall eines Triebwerkes. Die hintereinanderliegenden Propeller erhöhten den Leistungswirkungsgrad, die Motoren brauchten spezifisch weniger Kraftstoff als nebeneinanderliegend. Die Geschwindigkeit betrug je nach Version bis zu 775 km/h und die Steigleistung auf 8000 m in elf Minuten. Den vorderen Zugpropeller trieb ein konventionell in der Rumpfnase eingebauter Motor an; der zweite Motor war im Mittelrumpf eingebaut und über eine drei Meter lange Fernwelle mit dem Druckpropeller hinter dem Leitwerk verbunden. Durch dieses unkonventionelle Antriebsprinzip wurde erreicht, dass der Luftwiderstand kaum größer war als bei einem einmotorigen Flugzeug. Damit konnten außerordentlich hohe Flugleistungen erreicht werden: Mit einer Höchstgeschwindigkeit von 730 bis 775 km/h (je nach Version) war die Do 335 das schnellste in Serie gebaute Flugzeug der Welt mit Kolbenmotor. Ein weiterer Vorteil dieser Konfiguration war die im Vergleich zu anderen zweimotorigen Maschinen hohe Rollrate, da durch die Unterbringung der schweren Motoren nahe der Flugzeuglängsachse das Trägheitsmoment gering war. Außerdem führte der Ausfall eines Triebwerkes nicht zu einer asymmetrischen Schubverteilung. Besonderes Merkmal dieses Flugzeugs war auch der Schleudersitz. Bei dessen Betätigung wurden zur Sicherheit des Piloten der hintere Propeller sowie das obere Seitenleitwerk abgesprengt.

Der Erfahrungsbericht des Erprobungskommandos 335 in der Erprobungsstelle Rechlin vom 23. Januar 1945 deckte aber auch Schwächen der Do 335 auf und stellte ihren Einsatz infrage. Bei dieser Kritik muss berücksichtigt werden, dass die Entwicklung und der Bau des Flugzeuges unter Zeitdruck und dem Materialmangel der letzten Kriegsjahre litten. Die Maschine wies Anfang 1945 noch eine Reihe technischer Probleme auf. Erwähnt wurden unter anderem eine ungünstige Konstruktion des Bugfahrwerks, eine neue, noch unzuverlässige Hydraulik für die Landeklappenbetätigung, eine noch schlechte Regulierung der Motorenkühlung, schlechte Sichtverhältnisse sowie das durch den neuen Schleudersitz aufwendige Schließen und Öffnen des Kabinendachs beim Einstieg und auch beim manuellen Notausstieg. Sie war damit nach Meinung der Erprober weit davon entfernt, als Kampfflugzeug geeignet zu sein. Im Vergleich zu einmotorigen Kampfflugzeugen wurden aber auch ein selbstverständlicher höherer Fertigungsaufwand und Kraftstoffverbrauch sowie ein höherer Wartungsaufwand durch die zwei Motoren notiert. Der britische Testpilot Eric Brown, der die Do 335 kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs flog, meinte, die Briten hätten mit dieser Maschine technisch gesehen "die meisten Schwierigkeiten von allen erbeuteten deutschen Flugzeugen" gehabt. Dennoch war er der Meinung, dass die Do 335 "ein erfolgreiches Nachtjagdflugzeug gewesen wäre, und zwar auf Grund ihrer ausgesprochen guten stabilen Fluglage, ihrer langen Einsatzdauer und der hohen Grundgeschwindigkeit."

Der Serienbau wurde trotz der festgestellten Mängel begonnen. Eine Maschine wurde allerdings von alliierten Jagdflugzeugen auf einem Überführungsflug abgeschossen. Bei weiteren zwei Maschinen ist die Ursache des Verlustes unklar. Zum Einsatz bei der Luftwaffe ist die Do 335 nicht mehr gekommen.

Technische Daten (Do 335 A-1)

Einsatzzweck: Jäger/Jagdbomber

Besatzung: 1

AbmessungenLänge: 13,85 m

Höhe: 5,00 m

Spannweite: 13,80 m

Gewicht max. Startmasse: 9600 kg

Triebwerk zwei V-12-Motoren Daimler-Benz DB 603 E mit je maximal 2000 PS Startleistung und 1740 PS in 6000 m Höhe

Leistungen Höchstgeschwindigkeit: bis zu 775 km/h in 6400 m Höhe (A-1)

maximale Reisegeschwindigkeit: 685 km/h in 7100 m Höhe

Steigzeit auf 8000 m Höhe: 14,3 min

Dienstgipfelhöhe:11.400 m

Einsatzreichweite: 1800 km (mit Zusatztanks)

Bewaffnung

eine 30-mm-Kanone MK 103, durch die Propellernabe feuernd

zwei 20-mm-Kanonen MG 151/20 oberhalb des Frontmotors

500 kg Bombenlast intern, alternativ zusätzlicher Treibstofftank

zwei 250-kg-Bomben oder zwei 300-l-Abwurftanks an Flügelstationen

Dornier-Werk enthüllt neues Nazi-Flugzeug - Dies ist der brandneue zweimotorige Jagdbomber Dornier 335, der mit einem für deutsche Flugzeuge neuartigen Front- und Heckpropeller ausgestattet ist. Dornier Montage- und Reparaturwerk in Oberpfaffenhofen, 15 Meilen südwestlich von München.

Die letzte Do 335 ist heute öffentlich zu besichtigen. Im Spätherbst 1944 wurde die Do 335 A-0 mit dem Stammkennzeichen VG+PH (Werknummer 240102) zur Erprobungsstelle Rechlin überstellt. Kurz vor deren Besetzung durch sowjetische Truppen verlegte der Flieger-Hauptingenieur Hans-Werner Lerche die Maschine befehlsgemäß und flog sie mit Zwischenstation in Prag und Lagerlechfeld nach Oberpfaffenhofen. Mit dem Kriegsende wurde sie als eine von zwei Do-335-Maschinen im Rahmen der Operation Seahorse (Sicherstellung hochwertiger deutscher Flugzeuge) mit dem Flugzeugträger HMS Reaper in die USA verbracht. Dort kam sie zum Test-Center der US Navy (Naval Air Station Patuxent River). Nach dem Abschluss der Erprobung wurde die Maschine an das National Air Museum der Smithsonian Institution übergeben. Da der Krieg erst zwei Jahre vorbei war, wollte man sie dort nicht ausstellen. Deshalb wurde das Flugzeug zerlegt im Depot der Paul E. Garber Facility eingelagert. Private Initiativen und die Unterstützung der Lufthansa ermöglichten 1974 die Rückkehr aus den USA nach Deutschland und die Restaurierung bei Dornier in Oberpfaffenhofen, die Ausstellung der fertigen Maschine 1976 auf der Luftfahrtschau in Hannover und danach bis 1986 den Verbleib als Leihgabe im Deutschen Museum in München. Heute befindet sie sich im Steven-F.-Udvar-Hazy-Center in der Nähe des Washingtoner Dulles-International-Airport. Ein begonnener Nachbau der Do 335 befindet sich auf dem Gelände des Flugzeugmuseums Villingen-Schwenningen, welcher wegen des Todes des Museumsinhabers Manfred Pflumm nicht mehr fertiggestellt werden konnte.

Seit dem Januar 2020 steht eine Do 335 B-2 im auf dem Gelände der ehemaligen Erprobungsstelle beheimateten Luftfahrttechnischen Museum Rechlin. Dieser Nachbau wurde ab 1998 von Holger Bull unter der Verwendung vieler Originalteile wie der Klappen des Bombenschachts und des Hauptkraftstoffbehälters realisiert. Die beiden Hauptfahrwerke stammen von einer Messerschmitt Bf 110. Das Flugzeug trägt das Stammkennzeichen RP+UQ der Do 335V14 (Werknummer 230014), die gegen Kriegsende von französischen Truppen erbeutet und 1949 verschrottet wurde. Der Rumpf war bereits seit 2019 öffentlich ausgestellt. Am 30. Januar 2020 wurde die Do 335 schließlich durch den Anbau der Tragflächen komplettiert.

Focke Rochen

Der Focke Rochen war auch bekannt als Focke-Wulf Schnellflugzeug oder Focke-Wulf Sektrechtstarter. Das von Heinrich Focke von der Firma Focke-Wulf gegen Ende des Zweiten Weltkriegs entworfene Projekt wurde vor der Kapitulation Nazi-Deutschlands nicht mehr gebaut, wurde aber in den Nachkriegsjahren weiterentwickelt. Die Informationen über dieses Projekt sind begrenzt; es wurde aufgrund seiner ungewöhnlichen Form nach dem Rochen benannt. Das Flugzeug hatte ein Tragflächenprofil mit zwei großen Propellern in der Mitte.

In den letzten Jahren des Dritten Reiches begann Heinrich Focke mit der Konstruktion des Rochen, auch Schnellflugzeug genannt, sobald er die entsprechenden Daten für die neuen deutschen Strahltriebwerke hatte. 1939 patentierte er die Idee eines Rundflugzeugs mit einem großen Tragflächenprofil und einer offenen Mitte, die als riesiger Propellerkanal für zwei gegenläufige Propeller diente, die über eine Achse und ein Getriebe von einem projektierten Focke-Wulf-Turbotriebwerk angetrieben wurden.

Die Fw-Rochen hätte den Vorwärtsflug dadurch erreicht, dass der Abwind von den Propellern durch eine Reihe von Lamellen unter ihnen nach hinten gelenkt worden wäre. Die Klappen selbst konnten bei einem Triebwerksausfall für den Gleitflug auch vollständig geschlossen werden. Die Abgasdüse gabelten sich am Ende des Turbotriebwerks und mündeten in zwei Hilfsbrennkammern, die sich an den Hinterkanten des runden Flügels befunden hätten. Wenn Treibstoff zugeführt wurde, wirkten die Zusatzbrennkammern wie primitive Nachbrenner und ermöglichten den Horizontalflug. Die Steuerung bei niedrigen Geschwindigkeiten erfolgte über zwei kleine Düsen, mit denen die Leistung in jeder Hilfskammer variiert wurde.

Das Fahrwerk war sehr einfach und bestand aus den beiden Hauptfahrwerksbeinen auf beiden Seiten der zentralen Propeller und einem kleinen Spornrad. Ein einzelnes Seitenleitwerk und ein Ruder sollten die Seitenstabilität bei höheren Geschwindigkeiten unterstützen. Der Pilot saß in einer Cockpitgondel, die aus der Vorderseite des Rumpfes mit kreisförmigem Querschnitt herausragte. Nach dem Krieg wurde in Bremen ein Holzmodell des Rochen im Maßstab 1:10 gebaut und im Windkanal getestet. Heinrich Focke meldete das Flugzeug 1957 zum Patent an, es wurde jedoch nie gebaut.

Focke-Achgelis Fa 269

Die Focke-Achgelis Fa 269 war ein Projekt des deutschen Herstellers Focke-Achgelis aus den 1940er Jahren zur Entwicklung eines Jagd-Wandelflugzeugs. Es wurde lediglich eine Attrappe erstellt. Auch dieses Projekt sollte Senkrechtstartereigenschaften haben.

Die Entwicklungsarbeiten an der Fa 269 begannen 1941 auf Veranlassung des Reichsluftfahrtministerium (RLM), das den Entwurf für einen einsitzigen Objektschutz-Jäger verlangte. Dieser sollte die VTOL-Eigenschaften eines Hubschraubers mit der Geschwindigkeit und Ökonomie eines konventionellen Starrflügelflugzeugs vereinen. Die Arbeiten unterlagen einer hohen Geheimhaltungsstufe. Aufgrund der Komplexität dieses damals innovativen Konzepts schätzte die Entwicklungsmannschaft den Zeitaufwand für die Abwicklung des Projekts auf mindestens fünf Jahre.

Modell der Fa 269 (auch nächstes Bild)

Von JuergenKlueser - Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0,

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10567421

Die Fa 269 sollte als Antrieb, hinter dem Cockpit im Rumpf eingebaut, einen BMW 801-Sternmotor erhalten. Über in den Tragflächenvorderkanten verlaufende Fernwellen und synchronisierte Getriebe war der Antrieb von Dreiblatt-Rotoren vorgesehen. Die Rotorebene sollte mit Hilfe von Wellenverlängerungen um 80 Grad kippbar sein. Die vorgesehene Bauweise verlangte im Stand einen großen Anstellwinkel, um eine ausreichende Bodenfreiheit für die Rotoren zu erreichen. Dies sollte mit sehr langen Fahrgestellstreben sichergestellt werden.

Von JuergenKlueser - Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0,

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10567408

Zum Senkrechtstart wurden die Rotoren nach unten abgesenkt, bis sie parallel zum Erdboden ausgerichtet waren. Bei der nachfolgenden Transition schwenkten die Rotoren nach hinten und wirkten dann als Druckpropeller. Es wurden umfangreiche Windkanaluntersuchungen zusammen mit Entwicklungsarbeiten an den Getrieben, Wellen und dem Kippmechanismus durchgeführt. Eine vollmaßstäblich 1943 erstellte Holzattrappe fiel einem Bombenangriff zum Opfer und die Arbeiten wurden schließlich 1944 eingestellt, als klar wurde, dass mit einem flugfähigen Prototyp frühestens 1947 gerechnet werden konnte.

Focke-Wulf Ta 152

Die Focke-Wulf Ta 152 (Suggestivname: Würger, ebenso wie ihr Vorgänger Fw 190 D) war ein deutsches Jagdflugzeug aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges. Von allen deutschen einmotorigen Propellerflugzeugen, die zu Kampfeinsätzen kamen, erreichte es die höchste Geschwindigkeit. Aufgrund der geringen Stückzahl und der späten Verfügbarkeit hatte dieser Flugzeugtyp keinen nennenswerten Einfluss mehr auf die Luftlage im damaligen Reichsgebiet.

Die Ta 152 war eine Weiterentwicklung der mit einem V-Motor ausgerüsteten Fw 190 D. Das Herstellerkürzel „Ta“ stand für den Chefkonstrukteur Kurt Tank bei Focke-Wulf. Verschiedene Varianten wurden entwickelt, unter anderem eine Zerstörervariante Ta 152 C-3 und ein Höhenjäger Ta 152 H. Die H-Variante hatte gestreckte Tragflächen, eine Wasser-Methanol-Einspritzung (MW-50) und Lachgaseinspritzung über der Volldruckhöhe (GM-1) für eine kurzzeitige Leistungserhöhung. Mit einer Geschwindigkeit von bis zu 752 km/h gehörte die Ta 152 zu den schnellsten Propellerflugzeugen des Zweiten Weltkrieges. Hinsichtlich der Flugleistungen gehörte die Ta 152 zu den besten Jagdmaschinen ihrer Zeit.

Es ist schwierig, die Zahl der gefertigten Flugzeuge zu ermitteln. Nachweisbar sind folgende Zahlen: Die Luftwaffe erhielt von Dezember 1944 bis Februar 1945 insgesamt 39 Ta 152, im März 1945 keine. 32 Exemplare gingen in die Erprobung, lediglich sieben an die Luftflotte Reich. Die Firma ATG baute bis Januar 1945 insgesamt 37 Ta 152 H-0. Focke-Wulf lieferte im Januar 1945 20 Stück. Die späte Verfügbarkeit dieses Flugzeugtyps in der Endphase des Zweiten Weltkriegs sowie die geringe Zahl von Flugzeugen, die letztlich bei den Einsatzverbänden ankamen, führte dazu, dass nur wenige Kampfeinsätze geflogen wurden und dementsprechend kaum Einsatzbeurteilungen existieren. Die I. und die III. Gruppe des Jagdgeschwaders 301, die im Januar/Februar 1945 in Finsterwalde und Alteno lagen, verfügten über einige Exemplare des Höhenjägers.

Die Ta-152 hatte bis zum Ende des Krieges vermutlich nur sieben Abschüsse und vier Verluste im Luftkampf. Vier Siege erzielte Josef Keil vom 1. März 1945 bis zum 21. April 1945. Mindestens drei Siege erzielte Willi Reschke. Soweit bekannt, gibt es lediglich ein Exemplar, das den Krieg überstanden hat. Es befindet sich im National Air and Space Museum in Washington D.C. Das Flugzeug war 1945 auf dem Geleitträger Reaper zusammen mit einigen weiteren deutschen Flugzeugen in die USA gebracht worden.

Focke-Wulf Ta 400

Die Focke-Wulf Ta 400 war ein großer sechsmotoriger schwerer Bomber, der 1943 in Nazi-Deutschland von Focke-Wulf als ernsthafter Konkurrent für das Amerikabomber-Projekt entwickelt wurde. Als eines der ersten Flugzeuge, das aus Komponenten mehrerer Länder entwickelt wurde, war es auch einer der fortschrittlichsten Focke-Wulf-Entwürfe des Zweiten Weltkriegs, obwohl es nie über ein Windkanalmodell hinausging.

Am 5. März 1943 entwarf Kurt Tank von der Firma Focke-Wulf die Ta 400 als Bomber und Langstreckenaufklärer, der von sechs BMW 801D-Sternmotoren angetrieben werden sollte, zu denen später zwei Jumo 004-Düsentriebwerke hinzukamen. Ein Großteil der Konstruktionsarbeiten wurde dabei von französischen Technikern durchgeführt, die für Focke-Wulf im Arsenal de l'Aéronautique in Châtillon-sous-Bagneux bei Paris arbeiteten. Die Aufträge für die Konstruktion und den Bau der Hauptkomponenten wurden an deutsche, französische und italienische Unternehmen vergeben, um den Prozess zu beschleunigen und so schnell wie möglich mit dem Bau von Prototypen zu beginnen.