9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Heyne

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Wie viel kann ein Mensch einstecken?

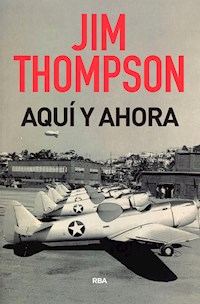

Ein Roman wie kein zweiter! Thompsons frühe autobiografische Tour de Force durch das Leben einer Unterschichtfamilie während der 1940er Jahre ist ein knallharter Trip durch die höllischen Abgründe der Armut. Sein Held, der Autor James »Dilly« Dillon, kämpft mit dem Alkohol, einer Schreibblockade und einem frustrierenden Job in der Flugzeugfabrik. Ein tödlicher Kreislauf, aus dem es kein Entrinnen gibt.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 390

Veröffentlichungsjahr: 2011

Ähnliche

Jim Thompson

Jetzt und auf Erden

ROMAN

Aus dem Amerikanischenvon Peter Torberg

Mit einem Vorwort vonStephen King

WILHELM HEYNE VERLAGMÜNCHEN

Die amerikanische Ausgabe NOW AND ON EARTHerschien 1994 bei First Vintage Crime/Black Lizard Edition,a division of Random House, Inc., New York

Copyright © 1942 by Jim Thompson; renewed 1970 by Jim Thompson

Published in agreement with the author, c/o Baror International, Inc.,Armonk, New York, USA

Copyright © 2011 der deutschsprachigen Ausgabe by Wilhelm Heyne Verlag, München

in der Verlagsgruppe Random House GmbH

Die Abbildung des einleitenden Vorworts erfolgt mit freundlicher Genehmigung von Stephen King

Umschlaggestaltung: Melville Brand Design, München

Redaktion: Ulf Müller

Satz und eBook: Greiner & Reichel, Köln

ISBN 978-3-641-05723-7

www.heyne-hardcore.de

Der große Jim Thompson

Eine Würdigung

Bei vorgehaltener Waffe (und angesichts des Themas ist dieser kleine Scherz wohl erlaubt) könnte ich innerhalb einer halben Stunde wohl die zwanzig größten Schriftsteller aus der Schule der »hardboiled detectives« benennen. Zugegeben, es wäre meine ganz eigene Liste; Puristen dürfte wohl nicht gefallen, wenn Schriftsteller wie Ed McBain und John D. MacDonald darauf erscheinen, aber es wären wohl auch ein paar dabei, die selbst die Puristen absegnen würden – Dashiell Hammett, Raymond Chandler, Ross MacDonald, Robert Parker und so fort. Bei vorgehaltener Waffe aufgefordert, jene amerikanischen Schriftsteller zu benennen, die große Romane über den kriminellen Verstand geschrieben haben, wäre meine Liste erheblich kürzer, und die Hälfte der Personen hätte jeweils nur einen einzigen Roman verfasst: Theodore Dreiser (Eine Amerikanische Tragödie); Frank Norris (Gier nach Gold); Elliot Chaze (Unser Mann am Tatort). Die drei, die mehr als nur einen Roman geschrieben haben, sind Shane Stevens, James M. Cain und der große Jim Thompson.

War Jim Thompson körperlich groß? Keine Ahnung. Er stammte aus Texas oder Oklahoma oder irgendwo dort in der Gegend, also stelle ich ihn mir groß vor, aber Schriftsteller ähneln häufig dem fetten DJ mit der dünnen Stimme – diejenigen, die die kraftvollste Prosa schreiben, sind meist jene, die, sieht man ein Foto von ihnen, sich als aufgedunsene, untersetzte Typen entpuppen, die wie die Schadensregulierer einer Versicherung aussehen. Aber das ist egal; für mich wird er immer der große Jim sein, weil er so groß schrieb.

Das muss ich wohl ein wenig erläutern.

Die Schauplätze waren nie glamourös; die Figuren waren selten groß (Doc McCoy aus Getaway mag da eine Ausnahme sein); die Verbrechen selbst waren nie so großartige Dinger, wie der Leser sie bei Kollegen wie Frederick Forsythe mit seinem Schakal oder Jack Higgins mit seinen Nazis zu finden hofft, die hinter Winston Churchill her sind – Jim Thompsons Verbrecher, wie die bei James Cain oder Shane Stevens, verfangen sich meist in einem Netz aus schnellen Dollars und schnellen Nummern. Aber Thompsons Bücher waren herausfordernd, ja atemberaubend groß in der Handlung, im eingegangenen Risiko, im Thema. Edmund Wilson (der einen wunderbar bissigen und vollkommen fehlgeleiteten Essay schrieb mit dem Titel: »Wen kümmert’s, wer Roger Ackroyd umgebracht hat?«) verurteilte einmal James Cains Wenn der Postmann zweimal klingelt mit den Worten, das Buch sei nicht wichtiger als ein Urwaldgetrommel in der Kantine. Nicht dass Wilson hier völlig falschlag; es handelte sich nur um den Kommentar eines Mannes, der nie sonderlich viel Zeit in den Kantinen des Landes verbracht hat.

Doch Kantinen gab es und gibt es heute noch; kleine Dörfer wie jenes, das Thompson in Zwölfhundertachtzig schwarze Seelen so erschütternd beschrieb, gab es und gibt es heute noch; Kleinganoven und verzweifelte Menschen auf der Flucht gab es und gibt es immer noch. Sie mögen nicht im Waldorf speisen, aber intellektuelle Geschäftsleute und Frauen in den Wechseljahren, die das tun, sind ja nicht die ganze Welt.

Wilson stieß sich mal an Nelson Algren wegen dessen »kloakenhaftem Sprachgebrauch«, so als würde es keine Scheiße geben … Doch wie jeder Durchschnittsbürger unter uns gern bestätigt, es gibt sie. Und nicht alles davon verschwindet in Kloschüsseln und Gullys. Manchmal überspült sie die Straßen, die Kantinen und den menschlichen Verstand.

Meiner Meinung nach ist Jim Thompson deshalb groß zu nennen, weil er keine Angst vor dem Dschungel in der Kantine hatte, keine Angst hatte vor der Scheiße, die manchmal die Gullys verstopft, die sich am Boden des ganz gewöhnlichen gesellschaftlichen Denkens und Handelns befinden. Niemand mag es, wenn der Arzt seine Gummihandschuhe überstreift, einen bittet, sich vorzubeugen, und dann herumbohrt … Aber jemand muss nach den Unregelmäßigkeiten suchen, die auf Tumoren und Geschwüre hinweisen können – Tumoren und Geschwüre, die in den Gedärmen der Gesellschaft ebenso vorkommen wie in denen eines einzelnen Menschen. Dreiser wusste das, Melville wusste das, B. Traven und Dostojewski wussten das. Auch Thompson erkannte die Wahrheit: Die Literatur einer gesunden Gesellschaft braucht Proktologen ebenso wie Hirnchirurgen.

Aber wissen Sie, was ich am meisten bewundere? Der Typ hat es einfach übertrieben. Vollkommen. Der große Jim Thompson kannte die Bedeutung des Wortes »Stopp« nicht. Das bezieht sich auf drei wichtige Punkte: Er sah alles, er schrieb alles auf, er veröffentlichte alles.

Seine Romane sind erschreckende Abbilder des kleinstädtischen Schmerzes, der Scheinheiligkeit und Verzweiflung. Sie wirken zwingend in ihrer Hässlichkeit, triumphierend in ihrer Schäbigkeit. Thompson schrieb verdammt gute Storys, aber verdammt gute Storys sind noch keine Literatur. Wer weiß das besser als ich? Was aus Thompsons Büchern Literatur macht, ist seine unbeirrbare, grell beleuchtete Untersuchung des entfremdeten Verstands, der wie eine Dynamitstange verkabelten Psyche, der Menschen, die wie wuchernde Zellen in den Gedärmen der amerikanischen Gesellschaft hausen.

Thompson war nicht immer großartig – doch zu seinen besten Zeiten war er der Beste, den es gab … weil er nicht aufhören wollte. Der Leser ist fasziniert von Thompsons fiebernden Erzählungen, wird von der Einsicht mitgerissen, dass er bis zum Ende gehen wird, ganz gleich wie hässlich, gemein oder entsetzlich das auch sein mag (und wenn Sie nur den Film von Getaway gesehen haben, dann haben Sie keine Ahnung von dem existentiellen Grauen, das Doc und Carol McCoy nach der Szene erwartet, mit der Sam Peckinpah den Film enden lässt).

Jemand muss die Stuhlproben der Gesellschaft untersuchen, jemand muss die Tumoren beschreiben, vor denen die Kultivierten unter uns zurückschrecken. Jim Thompson war einer der wenigen, die das taten.

Er ist tot, und seine Bücher verkaufen sich nicht sehr gut, doch nicht alle haben ihn vergessen – Gott sei Dank werden sie das auch nicht tun. Die Großen finden ihre Quellöffnungen, ihre Kanäle. Ich nehme an, das ist auch der Grund, warum Sie hier sind. Schnallen Sie sich an, mein Freund, und schnappen Sie sich Ihre Gasmaske.

Sie gehen in die Dunkelheit, aber ohne mich, ohne Eudora Welty, John Updike, Truman Capote oder Edmund Wilson. Sie begeben sich mit einem echten manisch Veranlagten auf die Reise in den menschlichen Untergrund. Sie mögen angewidert sein. Sie mögen sich abwenden, mögen nach Luft schnappen und vor Übelkeit auflachen. Doch der große Jim Thompson wird nicht stehen bleiben … und ich nehme an, Sie auch nicht.

Stephen KingBangor, Maine, September 1985

1.

Meine Schicht war um halb vier zu Ende, aber ich brauchte fast eine Stunde für den Heimweg. Von der Fabrik bis zum Pacific Boulevard ist es eine Meile, und von dort bis zu uns eine weitere Meile den Hügel hinauf. Den Berg, sollte ich besser sagen. Wie sie es geschafft haben, den Beton für diese Bergstraßen zu gießen, ist mir ein Rätsel. Wenn du diese Straßen hinaufgehst, kannst du dir die Schuhe zubinden, ohne dich zu bücken.

Jo war auf der anderen Straßenseite und spielte mit der kleinen Pfarrerstochter. Sie wartete auf mich, nehme ich an. Sie kam über die Straße zu mir gerannt, und ihre korngelben Locken hüpften ihr um das rosige Gesicht. Sie umklammerte meine Knie und küsste mir die Hand – ich mag das zwar nicht, kann sie aber nicht daran hindern.

Sie fragte mich, ob mir meine neue Arbeit gefalle und wie viel ich verdienen würde und wann denn Zahltag sei – alles in einem Atemzug. Ich bat sie, in der Öffentlichkeit nicht so laut darüber zu reden, dass ich nicht so viel verdiente wie bei der Stiftung, und sagte, dass vermutlich Freitag Zahltag sei.

»Krieg ich dann einen neuen Hut?«

»Vielleicht. Wenn deine Mutter einverstanden ist.«

Jo runzelte die Stirn. »Mutter wird das nicht wollen. Das weiß ich. Sie ist mit Mack und Shannon in die Stadt gefahren, um ihnen neue Schuhe zu kaufen, aber mir will sie ’nen Hut nicht kaufen.«

»›’nen Hut nicht?‹«

»Keinen Hut, meine ich.«

»Woher hat sie denn das Geld, um einzukaufen? Hat sie die Miete nicht bezahlt?«

»Ich glaub nicht.«

»Verdammt nochmal!«, fluchte ich. »Und was zum Teufel machen wir jetzt? Was glotzt du so? Geh spielen. Geh weg. Geh mir aus den Augen. Na los!«

Ich streckte die Hände aus, um sie zu schütteln, doch ich besann mich und umarmte sie stattdessen. Ich kann es nicht leiden, wenn jemand unfreundlich zu Kindern ist – zu Kindern, Hunden oder alten Leuten. Ich weiß nicht, was in mich gefahren war, dass ich Jo schütteln wollte. Ich weiß es nicht.

»Ach, schon gut, Kleines«, sagte ich. »Du weißt doch, ich meine das nicht so.«

Jo lächelte. »Du bist nur müde, das ist alles«, beruhigte sie mich. »Geh rein und leg dich hin, dann geht’s dir wieder besser.«

Ich sagte, das würde ich machen, und sie küsste mir wieder die Hand und huschte über die Straße davon.

Jo ist neun – mein ältestes Kind.

2.

Ich war müde, und alles tat mir weh. Die Lunge, die mir im Winter kollabiert war, fühlte sich an wie mit Melasse gefüllt, und meine Hämorrhoiden quälten mich.

Ich ging ins Haus und rief, doch niemand antwortete, deshalb nahm ich an, dass Mom auch ausgeflogen war. Ich ging ins Bad und wusch mich, dann versuchte ich, etwas gegen meine Hämorrhoiden zu unternehmen, und wusch mich noch einmal. Es hatte keinen Zweck. Ich versuchte es erneut und wusch mich wieder. Dann fiel mir ein, dass ich dasselbe schon ein halbes Dutzend Mal getan hatte, also ließ ich es bleiben.

Im Kühlschrank gab es ein paar Eiswürfel. Nichts außer Eiswürfeln, altem Stangensellerie, ein paar Grapefruits und einem Stück Butter. Aber das war ja schon mal was. Mom tut sich schwer damit, die Eisbehälter rauszunehmen, und wenn sie es macht, dann lässt sie sie meistens draußen stehen. Roberta füllt die Behälter nie mit Wasser auf. Sie holt sie raus, nimmt sich alle Eiswürfel und stellt die Behälter leer in den Kühlschrank zurück. Jo und ich sind so ungefähr die Einzigen im Haus, die die Behälter wieder auffüllen und zurückstellen. Wenn wir nicht wären, hätten wir nie Eis.

Himmel, hör sich mal einer an, wie ich meckere! Und das wegen ein paar Eiswürfeln. Ich weiß gar nicht, was in mich gefahren ist.

Wie ich so dastand und trank, mich kratzte und über alles Mögliche nachdachte, kam Mom aus dem Schlafzimmer. Sie hatte geschlafen und war noch barfuß. Mom hat Krampfadern. Die hat sie schon, so lange ich denken kann. Moment – das stimmt nicht. Ihre Beine waren nie besonders gut, aber diese Krampfadern bekam sie erst, als ich neun war. Ich weiß noch, woher sie sie hat.

Es war etwa eine Woche nach der Geburt von Frankie, meiner jüngeren Schwester. Pop war in Texas und versuchte, eine Ölquelle anzubohren. Wir hausten in einer Hütte weit draußen auf der West Main Street in Oklahoma City. Ein hartes Pflaster damals, und heute wahrscheinlich immer noch.

Margaret – meine ältere Schwester – und ich schlugen uns irgendwie bei den Nachbarn mit durch, und Mom aß nicht viel. Blieb nur noch Frankie, um die sie sich kümmern musste. Aber die konnte ja noch nichts beißen; Mom war es nicht möglich, sie zu stillen, und wir hatten nur noch fünfzig Cent.

Also, Margaret und ich gingen in den Drugstore, um ein Glas Malzmilchpulver zu kaufen, doch auf dem Rückweg verfolgte uns eine Bande von Rüpeln aus der Nachbarschaft, und Margaret ließ das Glas fallen. Es war ganz in festes braunes Papier gewickelt; dass es zerbrochen war, haben wir erst gemerkt, als Mom es auspackte.

Nein, sie hat uns nicht beschimpft oder geschlagen – soweit ich mich erinnern kann, sind wir nie wirklich verhauen worden –, sie saß einfach da in ihren Kissen, und dann passierte etwas Schlimmes mit ihrem Gesicht. Dann legte sie sich eine ausgezehrte Hand vor die Augen, ihre Schultern zitterten, und sie weinte.

Ich glaube, an dem Abend muss ein Maler durchs Fenster gelinst haben, denn Jahre später sah ich ein Ölbild von Mom. Das Bild einer Frau in einem zerschlissenen Kleid, mit wirren schwarzen Haaren und einer dürren Hand vor dem Gesicht, aber nicht, um es zu verbergen – Himmel, nein, sondern um auf etwas hinzuweisen – nicht in Worte zu fassendes Elend und Schmerz und Hoffnungslosigkeit. Das Bild hieß Verzweiflung.

Der Maler hätte noch abwarten sollen, was dann geschah.

Wir holten ein paar Zeitungen, breiteten sie auf dem Bett aus und schütteten das Pulver darauf. Dann machten Marge, ich und Mom uns daran, die Glassplitter herauszusuchen. Wir stocherten, sortierten und strengten über eine Stunde lang unsere Augen an, und als wir endlich ein paar Löffel Pulver beisammenhatten, wachte Frankie auf, wild um sich tretend wie meistens. Beinahe hätte sie alles vom Bett geschubst. Irgendwie schafften wir es, dass sich das Glas nicht wieder mit dem Pulver vermischte. Aber das nutzte alles nichts. Frankie hatte nur auf den entscheidenden Augenblick gewartet. Ihr Nachthemd war beim Strampeln hochgerutscht, und nun rutschte ihr die Windel runter …

Na ja, wir warfen die Zeitungen fort und wischten auf – wir mussten alle lachen, so lustig war das –, und Mom fragte uns, was wir denn jetzt machen sollten. Marge, die zwölf war, meinte, sie könne ein Stück Kreide aus der Schule mit heimbringen, vielleicht könnten wir die ja zermahlen, mit heißem Wasser mischen und als Milch hernehmen.

Mom befürchtete, das würde wohl nicht gehen.

Ich selbst hatte keine Idee.

Frankie brüllte sich derart die Seele aus dem Leib, dass wir alle Mitleid mit ihr hatten. »Also, wenn ich euch einen Zettel für Mr. Johnson schreibe, ob ihr dann wohl noch mal hingehen würdet und – «

Marge und ich fingen an zu jammern und zu klagen. Die Jungs würden uns wieder jagen, wenn wir noch mal auftauchten, und wir würden auch das zweite Glas zerschmeißen; außerdem sei Mr. Johnson ein böser alter Mann und glaube sowieso niemandem was. Überall im Laden hingen Schilder, auf denen das zu lesen steht. »Geh selber hin und schau nach, Mom.«

Tja, meinte Mom, das müsse sie dann wohl.

Wir kramten ihr altes schwarzes Sergekleid hervor, dazu einen Schal und ein paar Hausschuhe, und Marge versuchte, Mom so gut es ging die Haare hochzustecken. Dann wickelten wir Frankie in eine Decke und marschierten los. Wir nahmen Frankie mit, weil Mom sie nicht allein lassen wollte, und Mom brauchte Marge und mich, um sich aufzustützen.

Es war bitterkalt, und ich dachte, das sei der Grund, warum Mom so zitterte. Aber das war nicht alles. Es war der Schmerz in ihren Beinen, die immer schlimmer wurden. Der Laden war nur einen Block entfernt, aber wie ich schon sagte, ihre Beine waren nie besonders gut gewesen, sie hatte gerade erst Frankie zur Welt gebracht und schon seit Jahren nicht mehr richtig gegessen.

Wir bekamen das Milchpulver. Johnson hätte es uns wohl nicht gegeben, wenn da nicht gerade eine Hure und ihr Lude im Laden gewesen wären – gute Kunden –, die Cola und Opiumtinktur mit Kampfer tranken und denen er wohl vorspielen wollte, wie gütig er war. Er legte sogar noch eine kleine Flasche Beruhigungssaft drauf, die er wohl über kurz oder lang eh weggeworfen hätte. Unter dem Aufkleber schaute noch ein anderer hervor, ein Stück zumindest, der Rest war abgerissen worden. Man konnte noch ein paar Buchstaben erkennen: OPI –.

Wir gingen nach Hause und marschierten in die Küche. Das Gas war noch nicht abgestellt worden, warum, weiß ich nicht. Mom legte Frankie auf dem Tisch ab und setzte sich. Marge und ich rührten die Milch an und füllten die Babyflasche. Ich schwöre, Frankie hat sich hochgereckt und uns die Flasche aus den Händen gerissen.

Sie nahm einen großen Schluck, machte »Gah« und lächelte uns so zufrieden an wie ein Staubsaugervertreter. Dann machte sie die Augen zu und kümmerte sich um ihr Geschäft.

»Die Milch sieht so lecker aus, ich glaub, ich mach mir auch eine«, sagte Mom. »Und ihr solltet auch was davon trinken.«

Wir beide mochten die Milch nicht. Wir mochten nie, was gut für uns war, wahrscheinlich weil wir so selten Gelegenheit hatten, uns an den Geschmack zu gewöhnen.

»Ihr mögt doch Eiscreme mit Sprudel, oder?«, fragte Mom. »Ich mach euch die Milch süß und lecker. Wenn ihr was Warmes im Bauch habt, könnt ihr besser schlafen.«

Tja … Eiscreme mit Sprudel. Das war natürlich was anderes.

Wir setzten noch einen Topf Milch auf und schütteten sie in drei Gläser. Und Mom goss in jedes Glas ein Drittel vom Beruhigungssirup. Es war eine ganz kleine Flasche, und Mom dachte sich nichts dabei. Pop meinte später, das hätte sie aber müssen, und Johnson gehöre ausgepeitscht. Aber Pop war an dem Abend nicht da.

Ich erinnere mich noch vage daran, wie in den nebligen Fluren, durch die ich langsam rannte, immer wieder ein blasses Gesicht vor mir auftauchte – blass, mit langen schwarzen Haaren und einem alarmierten Blick aus Augen, die von unsichtbaren Fingern blanken Willens aufgerissen waren. Und wenn ich dieses Gesicht vor mir sah, drehte ich mich um und war irgendwie erleichtert.

Dann bin ich eine ganze Zeit einen unterirdischen Gang entlanggewandert, war einem Duft gefolgt, einem Klang, einem Bild – ich weiß nicht was, aber es war unwiderstehlich. Ich stand unter einem geschnitzten Torbogen, und auf der anderen Seite war ein lachendes kleines Mädchen und streckte mir ihre Hände hin. Jo. Jo streckte ihre Hände aus und versuchte, meine zu fassen.

Nein, wirklich. Es war Jo. Das war über fünfzehn Jahre, bevor Jo geboren wurde, aber ich wusste sofort, das war Jo, und sie wusste, dass ich ihr Vater war.

»Wo ist deine Mutter?«, fragte ich sie. Und Jo lachte, warf ihr Haar nach hinten und antwortete: »Ach, die ist nicht da. Komm doch rein und spiel mit mir.«

»Okay«, sagte ich und ging auf sie zu, und sie beugte sich vor und küsste mir die Hand.

Dann tauchte Mom zwischen uns beiden auf.

Sie schlug Jo – immer und immer wieder. Jo schrie um Hilfe, doch ich stand nur reglos und entsetzt da, traurig, aber auch erleichtert. Ich stand da, bis Mom Jo mit bloßen Händen erschlagen hatte. Dann bedeutete sie mir, ich solle ihr voran den Gang zurückgehen, und ich gehorchte und ließ Jo tot in dem kleinen Zimmer liegen.

Jo hat Mom nie gemocht …

Da war ein großer weißer Pavillon mit einem kleinen kreisrunden Teich. Kräftige Hände schoben mich auf den Teich zu, aber ich wollte nicht ins Wasser, es war so schwarz und bitter. Ich wunderte mich, warum Mom mich nicht rettete, ich rief nach ihr, und ein Dutzend Stimmen antworteten: »Er kommt zu sich! Es wird alles wieder gut, Mrs. Dillon …«

Ich schlug die Augen auf. Die Tasse schwarzer Kaffee erhob sich träge von der Wachstuchdecke, und ich trank. Ich hatte dreißig Stunden geschlafen, sieben mehr als Marge. Mom war aus ihrer Ohnmacht erwacht, als Frankie nach mehr Milch weinte.

Ein paar Nächte später war Pop wieder zu Hause. Er kam mit dem Taxi, und der Wagen war voller Pakete. Er hatte einen neuen Mantel für Mom – sie hasste ihn für immer und ewig und trug ihn auch genau so lang –, einen Anzug für mich, Kleider für Marge, Schuhe (die nicht passten) für uns alle, Spielzeug, Uhren, Süßigkeiten, Roggenbrot, Meerrettich, Schweinsfüße, Mortadella – Gott weiß was noch alles.

Marge und ich tanzten um Moms Bett herum, lachten und aßen und packten aus, Mom lag da und versuchte zu lächeln, und Pop schaute voller Freude zu. Dann bemerkte ich die kleine schwarze Tasche, die er in der Hand hielt.

»Was ist da drin, Pop? Was hast du da noch drin, Pop?«, rief ich, und Marge tat es mir gleich.

Pop hielt die Tasche über unsere Köpfe und kicherte. Wir verstummten für einen Augenblick, so sehr verwirrte uns das Gekicher. Pop war ein großer Mann, und selbst wenn er sich amüsierte, wirkte er immer so würdevoll. Ich glaube, er war der einzige Mann, dem ich je begegnet bin, der selbst noch mit zerrissener Hose und Chilisoße auf der Weste Würde ausstrahlte. Pop trug immer gute Kleidung, nur mit ihrer Pflege hatte er es nicht so.

Er öffnete das Schloss an der Tasche, drehte sie auf den Kopf, und ein Schauer aus Dollarscheinen, Geldanweisungen und Schecks ergoss sich über Bett und Fußboden.

Er hatte eine Ölquelle gefunden. Einen Bruchteil seines Anteils hatte er für fünfundsechzigtausend Dollar verkauft. Und das hier war der Erlös.

Der Maler hätte noch bis zu diesem Anblick dableiben müssen. Mom mit ihren Beinen, so dick und schwarz wie Ofenrohre, und fünfundsechzigtausend Dollar auf dem Bett …

Tja, ihre Beine sind noch immer so. Und Pop bohrt noch immer nach Öl – jedenfalls glaubt er das. Und was mich betrifft –

Was mich betrifft …

3.

»Wie gefällt dir dein neuer Job?«, fragte Mom. »Musst du schwer arbeiten?«

»O nein«, antwortete ich.

»Und was machst du so? Buchhaltung und Schreibarbeiten?«

»Ja«, sagte ich, »Buchhaltung und Schreibarbeiten.« Dann verlor ich die Beherrschung und erzählte ihr, was ich in Wahrheit getan hatte.

»Wie schön«, sagte sie, als ich fertig war, und ich wusste, sie hatte kein Wort verstanden.

»Wir essen heute auswärts, oder?«, fragte ich.

»Was?«, entgegnete Mom. »Ach. Na ja, ich weiß nicht, Jimmie. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Roberta ist in die Stadt gefahren und hat kein Geld dagelassen und auch nicht gesagt, was sie geplant hat. Jo hat außer einem Erdnussbuttersandwich den ganzen Tag noch nichts gegessen. Ich hatte auch noch nichts, aber natürlich – «

»Gib mir einen Dollar«, sagte ich. »Ich geh was holen. Ich geb ihn dir zurück, wenn Roberta wieder da ist.«

»Ich hätte ja selbst gehen können«, erwiderte Mom, »aber ich wusste nicht, was – «

»Leih mir einen Dollar«, meinte ich. »Ich hol ein paar Kartoffeln und Brot und Fleisch. Das Übliche.«

Mom holte einen Dollar. »Den muss ich wiederhaben, Jimmie. Frankie braucht eine Dauerwelle und neue Strümpfe, und wir haben keinen Cent übrig.«

»Ich zahl ihn dir zurück«, versicherte ich ihr.

Ich sah, dass es fast sechs Uhr war, also rannte ich den ganzen Weg zum Safeways-Supermarkt. In San Diego gibt es die stärkste Fleischergewerkschaft des Landes. Wenn du Frischfleisch willst, kaufst du das besser vor sechs. Danach gibt es nur noch Schinken oder Aufschnitt – der zur Hälfte aus Getreideflocken und zu einem Viertel aus Wasser besteht – oder gar nichts.

Ich war Punkt sechs im Laden. Ich kaufte anderthalb Pfund Aufschnitt – fünfundvierzig Cent –, Bohnen in der Dose und Kartoffelchips. Einen Augenblick besah ich mir das Weinregal, aber dann entschied ich mich dagegen, obwohl der halbe Liter nur fünfzehn Cent kostete.

Als ich an die Ecke kam, stieg Roberta gerade aus dem Bus. Mack war eingeschlafen, und sie trug ihn. Shannon war ruhig, eines der seltenen Male, dass sie sich benahm.

»Hi, Schatz«, sagte Roberta. »Nimm mal diesen Racker, bitte. Ich bin völlig geschafft.«

Ich nahm Mack, und Roberta trug die Einkäufe. Shannon sprang in einer ihrer blitzschnellen und unerwarteten Bewegungen hoch und packte mich am Ellbogen.

»Trag mich, Daddy«, verlangte sie. »Erst trägst du mich, dann Mack.«

»Geh schon«, sagte ich. »Geh. Ich kann doch nicht euch beide tragen.«

»Daddy ist müde, Shannon«, sagte Roberta. »Jetzt hör auf, an ihm zu zerren, sonst knall ich dir eine. Warum zeigst du Daddy nicht deine neuen Schuhe? Zeig ihm doch mal, wie du darin tanzen kannst.«

Shannon ließ los, drehte eine Pirouette und war schon sechs Meter die Straße entlanggesteppt, bevor ich überhaupt Luft holen konnte. Shannon ist vier, aber sie ist kleiner als Mack, der anderthalb Jahre jünger ist. Sie schläft jede Nacht sieben Stunden, isst fast nichts und hat mehr Energie als jedes der anderen Kinder. In dem einen Augenblick siehst du Shannon vor dir, im nächsten ist sie drei Blocks weiter.

Sie blieb einen Moment stehen und krähte dann in einem ihrer typisch unvorhersehbaren Ausbrüche:

My name is Samuel Hall,

And I hate you one and all.

God damn your eyes!

»Shannon!«, rief ich.

»Shannon!«, rief Roberta. »Geh sofort nach Hause! Na los! Noch ein Wort, und ich versohl dir den Hintern, dass du nicht mehr sitzen kannst.«

Shannon gehorchte. Nicht dass wir sie eingeschüchtert hätten, nein. Ich habe schon vor langem aufgegeben, sie zu erziehen, und Roberta ist auch besiegt, gibt es aber nicht zu. Shannon lässt sich durch dunkle Schränke nicht verängstigen. Kalte Duschen machen ihr nichts aus. Man kann sie nicht dadurch bestrafen, dass man ihr das Essen vorenthält, sie kommt auch genauso gut ohne aus. Und schlagen kann man sie auch nicht, weil man sie meistens nicht erwischt. Dabei spekuliert sie darauf, dass man es versucht. Dann ist man ja der Angreifer, und Shannon kämpft am besten, wenn sie angegriffen wird. Nichts liebt sie mehr als einen guten Kampf. Das letzte Mal, als Roberta versucht hat, sie zu schlagen, musste sie sich anschließend hinlegen – Roberta, nicht Shannon. Und wie sie so daliegt, schleicht sich Shannon ins Schlafzimmer und schlägt mit einem Spielzeugbesen auf sie ein. Mom, Frankie und ich hatten alle Hände voll damit zu tun, sie wegzuzerren.

Frankie schafft es ab und zu, Shannon in Schach zu halten, indem sie sie mit Verachtung straft. Mack setzt sich einfach auf sie, wenn er sie in einem unbewachten Augenblick zu fassen kriegt. Roberta und ich aber scheinen mit keinem Mittel wirklich weiterzukommen.

»Wie gefällt dir dein neuer Job, Schatz?«, fragte Roberta. »Hattest du einen schweren Tag?«

»Nicht sehr«, antwortete ich.

»Was hast du gemacht?«

»Den Großteil des Tages bin ich auf Händen und Knien herumgerutscht und habe Putz zerschlagen.«

»Was hast du?«

»Du hast richtig gehört. Die erweitern die Fabrik, und auf dem Fußboden liegen jede Menge Mörtelreste herum. Ich war die ganze Zeit damit beschäftigt, sie mit einem kleinen Meißel abzuschlagen.«

»Aber hast du ihnen denn nicht gesagt – wissen die denn nicht – «

»Das ist denen völlig schnurz. Da draußen gibt es nichts zu redigieren. Die bauen Flugzeuge.«

»Aber können die denn nicht – «

»Ich habe keine Ahnung von Flugzeugen.«

Roberta presste die Lippen zusammen und ging weiter. »Da gehst du nicht wieder hin«, erklärte sie. »Du gehst morgen früh einfach vorbei, holst dein Geld und sagst denen, die können ihren Job behalten.«

»Und wovon sollen wir leben, hast du daran schon mal gedacht? Und die Miete bezahlen?«

»Jimmie. Die Kinder brauchten einfach dringend Schuhe. Ich weiß, wir sind klamm, aber – «

»Okay, okay. Und wie willst du jetzt die Miete zahlen? Bestimmt hast du der Vermieterin gesagt, wir hätten es am Ende der Woche beisammen, richtig?«

»Na ja«, meinte Roberta, »haben wir doch auch, oder? Kriegst du nicht am Freitag Geld?«

»Himmelherrgott nochmal«, sagte ich. »Bei allen Heiligen, verdammt!«

Roberta wurde rot, und ihre Nasenflügel bebten. »James Dillon! Lass das Fluchen!«

»Ich fluche nicht. Ich flehe um Nachsicht.«

»Und komm mir nicht frech.«

»Verdammt«, schimpfte ich. »Wie oft habe ich dir schon gesagt, du sollst nicht so mit mir reden? Ich bin kein Sechsjähriger.«

»Na – du weißt schon, was ich meine.«

»Nein, weiß ich nicht«, entgegnete ich. »Die meiste Zeit weiß ich nicht, was du meinst. Warum schaust du nicht mal in ein Wörterbuch? Kannst du eigentlich mal was anderes lesen als das katholische Gebetbuch? Also, Him– ach du liebe Güte, Schatz … Ach herrje! Jetzt wein doch nicht auf offener Straße! Bitte nicht. In letzter Zeit hab ich das Gefühl, jedes Mal, wenn ich den Mund aufmache, fängt einer an zu flennen.«

Roberta eilte zum Haus und schlug mir die Tür vor der Nase zu. Mom machte mir auf.

»Sag nichts«, mahnte ich. »Wird gleich wieder. Kümmer dich nicht um sie.«

»Ich sag doch gar nichts«, erwiderte Mom. »Was würde das auch bringen? Kriegt denn hier keiner mehr den Mund auf?«

»Bitte, Mom.«

»Ach, schon gut.«

Ich legte Mack auf dem Sofa ab und ging nach hinten ins Schlafzimmer. Roberta hatte ihr Kleid ausgezogen und es aufgehängt und lag mit den Händen vorm Gesicht auf dem Bett. Ich sah auf sie hinunter, und alles kribbelte in mir. Ich wusste, was jetzt kommen würde, und ich hasste mich dafür. Aber ich konnte nichts dagegen machen. Roberta brauchte gar nichts tun, um aus einem Streit mit mir siegreich hervorzugehen, als dafür zu sorgen, dass ich sie anschaute. Das wusste ich vom ersten Augenblick an, als ich sie sah. Und sie hatte das nach ein paar Jahren Ehe auch mitbekommen.

Ich setzte mich hin und zog ihren Kopf auf meinen Schoß. Sie drehte sich um, so dass mir ihre Brüste gegen den Bauch drückten.

Ach, wenn doch Mom nur begreifen würde, dachte ich, was mir Roberta bedeutet – warum ich so bin, wenn ich mit ihr zusammen bin. Und ich wünschte, Roberta würde begreifen, was mir Mom bedeutet. Vielleicht tun die beiden das ja. Vielleicht ist das der Grund, warum es so ist, wie es ist.

»Es tut mir schrecklich leid, Schatz«, sagte ich. »Ich bin wohl einfach nur fürchterlich müde.«

»Ich bin auch müde«, entgegnete Roberta. »Es ist wirklich kein Vergnügen, Mack und Shannon den ganzen Tag durch die Gegend zu schleifen.«

»Bestimmt nicht«, pflichtete ich ihr bei.

»Ich bin völlig erledigt, Jimmie. Kein Scherz.«

»Tut mir leid, Liebling. Du musst dich einfach mehr ausruhen.«

Sie ließ sich ein paar Augenblicke von mir kosen, dann setzte sie sich auf und drückte mich fort.

»Du bist auch müde«, erklärte sie. »Hast du ja schon gesagt. Leg dich etwas hin, und ich helfe Mom beim Essenmachen.«

Sie zog sich eine Schürze über den Kopf, und ich ließ mich aufs Kissen plumpsen.

»Gib Mom einen Dollar«, bat ich sie.

»Wofür?«

»Für die Einkäufe.«

Roberta schien den Einkaufsbeutel zum allerersten Mal zu sehen. »Wozu hast du die denn geholt? Wir haben doch schon zwei Pfund Bohnen oben im Schrank stehen. Warum hat Mom nicht die genommen?«

»Keine Ahnung. Ich war nicht hier.«

»Sie stehen gleich oben im Schrank. Die muss sie doch gesehen haben.«

»Ist doch nicht schlimm. Wir essen sie ein andermal. Geh bitte, tu, was zu tun ist, und gib Mom den Dollar.«

»Ich denk drüber nach«, erwiderte Roberta.

Ich war aufgesprungen, und die Adern an meinem Hals pressten mir die Kehle zu.

»Verdammt nochmal! Gib Mom den Dollar!«

Mom öffnete die Tür.

»Hat mich jemand gerufen?«

»Nein, Mom«, antwortete ich. »Ich hab nur Roberta gerade vom Essen erzählt – von dem Einkauf. Und dass sie dir den Dollar geben soll, den du mir geliehen hast.«

»Ach, den brauche ich nicht«, entgegnete Mom. »Wenn ihr knapp seid, dann behaltet ihn einfach.«

»Wir haben genug, Mom«, meinte Roberta. »Wir schwimmen im Geld. Einen Augenblick nur.«

Sie wühlte in ihrer Börse herum, nahm Zehner, Fünfer und Pennys heraus und breitete sie auf der Kommode aus.

»Warum gibst du ihr nicht einen Dollarschein?«, fragte ich sie.

»Einen Augenblick, gleich hab ich’s«, meinte Roberta mit freundlicher Stimme. »Ich krieg’s zusammen, okay … Hier, Mom. Zwanzig, Fünfundzwanzig. Vierzig. Sechzig. Dreiundachtzig. Dreiundneunzig. Ach, da fehlen mir noch sieben Cent. Macht es dir was aus, wenn ich sie dir morgen gebe?«

»Gib mir den Dollar ein andermal zurück«, sagte Mom.

Roberta nahm das Kleingeld.

Mom ging hinaus.

Ich lag da und sah Roberta im Spiegel an. Unsere Blicke kreuzten sich kurz, dann sah sie wieder weg.

»Was hat der Einkauf denn gekostet?«

»Siebzig Cent, ich habe noch dreißig, falls du darauf hinauswillst.«

»Davon kaufst du dir was zu trinken, nehme ich an?«

»Ich werde dich nicht enttäuschen.«

»Lass es, Jimmie. Du weißt doch, was der Doktor gesagt hat.«

»Tod, wo ist dein Stachel?«, erwiderte ich.

Roberta ging hinaus.

Kurz darauf kam Mack hereingewankt und rieb sich den Schlaf aus den Augen. An ihm ist nicht ein Gramm Fett, aber faktisch ist er so breit wie hoch.

»Hi, Daddy.«

»Hi, Junge. Wie heißt das Zauberwort?«

»Spar dein Geld.«

»Was hast du in der Stadt gemacht? Bist du mit dem Flugzeug geflogen?«

»Ja. Und ich hab ’n bisschen gesehen.«

»Ein echtes bisschen?«

»Ja.«

»Und wie sah es aus?«

Mack grinste. »Na, wie ’n Bisschen eben.«

Dann ging er hinaus. Ich bin schon Tausende Male auf seinen Witz eingegangen, aber das ist der einzige, den er kennt, und den Sinn für Humor sollte man schon pflegen, finde ich.

Roberta schloss sich gegen neun Uhr mit den Kindern im Schlafzimmer ein, Mom war im Bad damit beschäftigt, ihre wunden Füße zu pflegen. Frankie war noch nicht da, also hatte ich das Wohnzimmer für mich allein. Ich stellte ein paar Stühle so hin, wie es mir gefiel – einen für die Füße. Dann ging ich in den Schnapsladen, um mir Wein zu kaufen.

Ich fand, der Kerl hinter der Theke war ziemlich herablassend, aber vielleicht bildete ich mir das nur ein. Weintrinker sind in Kalifornien nicht sonderlich gut angesehen – nicht, wenn sie das Zeug trinken, das ich mir kaufte. Die besseren Tropfen werden meist exportiert. Die billigen, die sie vor Ort verscherbeln, bestehen nur aus den Resten, die mit Alkohol gestreckt werden.

In Los Angeles gibt es Kaschemmen, in denen man ein Glas von diesem Gift für zwei Cent kriegt und einen halben Liter für sechs Cent. Und man kann in jedem Wohnblock an die fünfzig Säufer finden. »Wine-os« nennt man sie, ihr Leben ist meist kurz, zu ihrem Glück, denn besonders viel zu lachen haben sie nicht. Knast und Krankenhäuser sind voll von ihnen, da unterziehen sie sich einer »Kur«. Im Schnitt karren sie pro Nacht um die vierzig Leichen aus den Absteigen, aus dem Dschungel der Großstadt und den Eisenbahnwaggons.

Wieder daheim, setzte mich hin, legte die Füße hoch und nahm einen anständigen Schluck. Es schmeckte wässrig, aber stark. Ich nahm noch einen Schluck, der Geschmack machte mir nichts aus. Ich lehnte mich gegen die Kissen, rauchte, wackelte mit den Zehen und dachte schon an das nächste Glas, als Frankie hereinkam.

Sie ging direkt zum Sofa und zog ihre Schuhe aus. Sie ist der große, herzliche, sehr gefasste Typ, ganz das Gegenteil von Pop, mit Ausnahme der blonden Haare.

»Na, schon wieder blau?«, fragte sie, um ein Gespräch anzufangen.

»Hab ich noch vor. Auch ’nen Schluck?«

»Nicht von dem Zeug. Außerdem hatte ich schon drei Scotch. Was ist los? Roberta?«

»Ja – nein. Ach, ich weiß nicht.«

»Tja«, machte Frankie. »Ich mag Roberta, und ich bin ganz verrückt nach den Kindern. Ich muss schon sagen, du bist ein Idiot. Du bist nicht gut zu ihr. Sie mag das ebenso wenig wie du, wenn es so ist wie jetzt.«

Ich trank einen Schluck. »Ach, übrigens«, gab ich zurück. »Wann kommt dich denn dein Mann abholen?«

»Na, das hab ich mir wohl selbst zuzuschreiben«, meinte Frankie.

»Tut mir leid«, sagte ich. »Ich bin einfach nur schlecht gelaunt.«

»Der Wein macht es auch nicht besser. Morgen früh wirst du einen Riesenkater haben.«

»Das ist morgen«, erwiderte ich. »Heute – zum Wohl.«

Frankie ließ ihre Handtasche aufschnappen und warf mir einen halben Dollar zu. »Hol dir lieber Whisky. Der dröhnt dich nicht so zu wie der Wein.«

Ich schaute mir das Geldstück an. »Ich nehm nicht gern Geld von dir, Frankie.«

»Na los. Wenn du dich beeilst, trink ich noch einen mit.«

Ich zog mir Schuhe an und ging. Als ich zurückkam, hielt Frankie einen Brief in der Hand, und ihre Augen waren gerötet.

»Was sagst du zu Pop?«, fragte sie mich.

»Was ist mit ihm?«

»Hat Mom dir denn nicht diesen Brief gezeigt, den sie heute gekriegt hat?«

»Lass mich mal sehen.«

»Jetzt nicht«, entgegnete Frankie. »Ich wollte ihn mit aufs Zimmer nehmen. Du kannst ihn morgen lesen.«

»Hör mal«, sagte ich. »Was immer es ist, es wird mir auch nicht mehr Kummer machen, jetzt, wo ich weiß, dass was nicht stimmt. Fang also nicht an, mit mir zu streiten, bitte. Und wenn du flennen musst, dann versteck dich lieber irgendwo. Seit ich nach Hause gekommen bin, hab ich in Tränen nur so gebadet.«

»Du Mistkerl«, sagte Frankie und wischte sich die Augen trocken. Dann kicherte sie. »Kennst du den von der Klapperschlange, die nicht mal eine Grube hatte, um darin zu zischeln?«

»Sei mal für’n Moment still.«

Ich überflog den Brief. Es stand nicht viel drin. Pop war dort, wo er war, nicht länger willkommen. Er machte zu viel Ärger.

»Dann werden wir ihn holen müssen, schätze ich.«

»Du meinst, hierher?«

»Warum nicht?«

Frankie sah mich komisch an.

»Na gut«, sagte ich. »Was schlägst du vor?«

»Wir können Mom doch nicht mit ihm zusammenstecken. Selbst wenn wir Geld für ein Häuschen auf dem Land hätten und alles.«

»Und was ist mit seiner Familie? Die haben doch Kohle.«

»Aber die halten sie zusammen«, erwiderte Frankie, »so war es bis jetzt. Du weißt doch, wie die sind, Jimmie. Du schreibst einem von denen einen Brief, der liest ihn pflichtschuldigst, schreibt einen Kommentar dazu und schickt die beiden Briefe an einen anderen Zweig der Familie. Der zweite Brief fängt übrigens genau fünf Leerzeilen von oben an und hört genau fünf Leerzeilen von unten auf der Rückseite auf. Und natürlich wird darin mit keinem Wort Bezug auf Pop genommen. Das wäre ja unhöflich. Und lange bevor auch noch der sechzehnhundertachtzehnte Dillon kontaktiert wurde, ist unser Brief verschlissen, und es bleiben nur ihre Briefe übrig. Und am Ende? Tja – Tante Ednas drittältester Tochter mussten die Rachenmandeln entfernt werden, und Großonkel Juniper kriegt ein Exemplar von Emersons Essays.«

Da war was Wahres dran. Ich war ja schon immer der Meinung, die Dillons seien die Erfinder des Kettenbriefs.

»Lass uns noch einen trinken und die Sache überschlafen«, schlug ich vor.

»Nur einen kleinen«, meinte Frankie. »Wie gefällt dir dein Job?«

»Super.«

»Gute Kollegen?«

»Auch super.«

»Welche Begeisterung. Ich will alle schmierigen Details hören.«

»Also, wir sind insgesamt sechs Leute, den Vorarbeiter mitgezählt – Hauptarbeiter nennen die den. Im Lager gibt es zwei Abteilungen – zugekaufte Bauteile, also die, die außerhalb der Fabrik hergestellt wurden, und selbst hergestellte Bauteile –, aber alles befindet sich innerhalb derselben Umzäunung. Die beiden Jungs vom Einkauf sind Busken und Vail. Busken ist adrett, sehr nervös. Vail ist so der selbstsichere, geheimnisvolle Typ. Sie sind sich trotzdem ziemlich ähnlich.«

»Ach herrje«, machte Frankie.

»Ich war den ganzen Tag auf Händen und Knien, und natürlich hab ich ziemlich geschwitzt. Irgendwann im Laufe des Tages haben mir diese beiden Clowns vom Einkauf – bei denen in der Abteilung steht der Beschriftungsautomat – ein hübsches kleines Schildchen auf den Hintern geklebt. Das muss ich wohl stundenlang mit mir rumgetragen haben. VORSICHT NASS, NICHT BETRETEN stand drauf.«

Frankie musste lachen, bis sie fast aus ihrem Kleid geplatzt wäre.

»Also Jimmie! Das ist clever!«

»Ja, nicht? Dann ist da noch Moon, unser Hauptarbeiter. Der tauchte heute Abend kurz vor Feierabend auf und spendete mir ein paar tröstende Worte. Ich solle mir keine Sorgen machen, wenn ich mal nichts Vernünftiges zu tun hätte. Die Firma würde bei neuen Leuten eh damit rechnen, im ersten Monat draufzuzahlen.«

Frankie klopfte sich auf die Schenkel. »Und du kriegst fünfzig Cent die Stunde!«

»Ja, witzig«, meinte ich. »Der Klugscheißer bei uns ist Gross, der führt die Bücher. Er hat einen Abschluss von der University of Louisiana und hat es mal bis in die All-American-Bestenauswahl geschafft. Ich hab ihn gefragt, ob er Lyle Saxon, den Schriftsteller, kennt.«

»Und?«

»Er hat mich gefragt, in welchem Jahr Lyle denn im Team gewesen sei.«

»Na, dann hat er jetzt ja seinen Ruf bei dir weg.« Frankie lachte nicht mehr.

»Der Letzte in unserem Sextett«, fuhr ich fort, »ist Murphy. Er war heute nicht da, ich kenne ihn also noch nicht.«

Frankie nahm ihre Schuhe und stand auf. »Du wirst es dort nie schaffen, Jimmie. Nicht mit der Einstellung. Und du glaubst nicht, dass du noch mal wieder schreiben wirst?«

»Nein.«

»Und was machst du jetzt?«

»Mich betrinken.«

»Gute Nacht.«

»Gute Nacht …«

Ich dachte an Pop: Was zum Teufel machen wir denn nur, fragte ich mich. Ich dachte an Roberta, an Mom. An die Kinder, die um mich herum groß wurden. Die groß wurden in all dem Chaos, dem Hass, dem – wozu um den heißen Brei reden – Wahnsinn. Ich grübelte, mein Magen zog sich zu einem kleinen Ball zusammen, meine Eingeweide legten sich um meine Lunge, und mir wurde schwarz vor Augen.

Ich trank noch einen Scotch und jagte einen Schluck Wein hinterher.

Dabei dachte ich an die Zeit zurück, als ich Storys für über tausend Dollar im Monat verkauft hatte. Ich dachte an den Tag zurück, als ich Direktor beim Writer’s Project wurde. Ich dachte an das Stipendium, das ich von der Stiftung erhalten hatte – eins von zweien im ganzen Land. Ich dachte an die Briefe, die ich von einem Dutzend verschiedener Verleger bekommen hatte: »Das Beste, was wir je gelesen haben.« »Tolle Arbeit, Dillon, weiter so.« »Wir bieten Ihnen unsere Spitzengage …«

Und, fragte ich mich, warst du jemals glücklich? Hast du jemals deinen Frieden gehabt? Natürlich nicht, um Himmels willen. Du warst immer in der Hölle. Du bist nur noch tiefer gesunken. Und das wird so weitergehen, weil du wie dein Vater bist. Wie dein Vater ohne dessen Durchhaltevermögen. In ein, zwei Jahren haben sie dich in der Klapse. Weißt du nicht mehr, wie es mit deinem Vater abwärtsging? Genau wie bei dir. Ganz genau wie bei dir. Zornig. Sprunghaft. Trübsinnig. Und dann – na, du weißt es ja. Ha, ha. Du weißt es doch, verdammt.

Ich frage mich, ob sie in diesen Anstalten gemein zu dir sein werden. Ich frage mich, ob sie dich wohl durchprügeln, wenn du zusammenbrichst.

Ha, ha ha, ha, ha. Du kriegst einen Löffel zum Essen, Kumpel. Und eine Holzschüssel. Und sie schneiden dir die Haare ab, um Shampoo zu sparen. Und nach einem Monat werden sie dir im Bett Fäustlinge überziehen … Die können dich da nicht einsperren? Pop haben sie doch auch gekriegt, oder? Nicht die. Du. Du und Mom und Frankie.

Weißt du noch, wie leicht das ging? Na komm, Pop, wir trinken ein Bier und machen eine Spazierfahrt. Pop hat keinen Verdacht geschöpft. Er wäre doch nie darauf gekommen, dass seine eigene Familie ihm so etwas antun würde. Musstest du es tun? Natürlich! Sie werden es auch tun müssen. Und du wirst nichts davon mitbekommen, bis es zu spät ist – genau wie Pop.

Weißt du noch, wie verwirrt er schaute, als du zur Tür hinausgeschlichen bist? Weißt du noch, wie er auf der Wandvertäfelung herumgeklopft hat? Erst geklopft, dann gehämmert? Sich festgekrallt? Erinnerst du dich noch an seine heisere Stimme, die euch den Gang hinab gefolgt war? Die zitternde, abfallende Stimme? »Frankie, Jimmie, Mom, seid ihr da? Mom, Frankie, Jimmie, kommt ihr zurück?« Und dann fing er an zu weinen – so wie Jo vielleicht weint. Oder Mack, oder Shannon.

Oder du.

»Mom, ich hab Angst, Mom. Hol mich hier raus. Holt – mich – hier – raus! Mom … Frankie … Jimmie. JIMMIE! Holt – mich raus …«

Ich schrie und schluchzte, mein Kopf stieg in luftige Höhen und sank zurück in stinkenden Schlamm.

»Ich komme, Pop! Ich lass dich nicht allein! Ich komme!«

Mom schüttelte mich an der Schulter, und die Uhr auf dem Kaminsims zeigte halb sechs.

Die Whiskyflasche war leer. Die Weinflasche auch.

»Jimmie«, sagte Mom. »Jimmie. Ich weiß um alles in der Welt nicht, was aus dir werden soll.«

Ich rappelte mich hoch. »Ich schon«, erwiderte ich. »Wie wär’s mit Kaffee?«

4.

Wir hatten nichts zu essen im Haus, das ich hätte mitnehmen können, und den Kaffee gab ich wieder von mir, bevor ich noch einen Block weit gekommen war. Ich hustete und würgte und übergab mich, dann bekam ich Krämpfe und wusste, ich musste aufs Klo. Aber ich hatte Angst, ich würde zu spät kommen, also ging ich weiter.

Den Hügel hinabzulaufen war nicht so schlimm. Dazu musste ich nur stehen bleiben und die Füße heben, dann rollte der Bürgersteig schon unter ihnen vorbei. Doch als ich den Pacific Boulevard erreichte, bekam ich Probleme. Der Verkehr auf dem Boulevard ist sechsspurig, und jede Spur war voll mit Leuten auf dem Weg in die Flugzeugwerft. An der Westküste waren Autos teuer, daher waren die meisten Karren nur noch Schrotthaufen, und die Bremsen konnten nicht mehr allzu gut sein. Und alle fuhren sie schnell, schubsten und drängten sich gegenseitig, um vor den anderen in die Fabrik zu kommen. Es war noch früh, aber man musste auch früh da sein, um noch einen Parkplatz in Fußnähe zu erhaschen.

Es wäre schon im Normalzustand schwer für mich gewesen, die Straße zu überqueren, aber nun war ich so schwach und müde, dass ich mich am liebsten in den Rinnstein gelegt und geschlafen hätte. Der Wein spielte mir üble Streiche. Ich konnte meine Gliedmaßen und Muskeln nicht koordiniert bewegen.

Ich wollte einen Schritt vorwärts tun, doch meine Reaktionszeiten waren so lang, dass ich stehen blieb, bis die Gelegenheit vorüber war. Mehrmals konnte ich nicht mehr bremsen, ich rannte gegen die Autos und schlug mir die Knie an Stoßstangen und Reifen an. Entfernungen konnte ich überhaupt nicht einschätzen. Ein Wagen, der einen Block entfernt zu sein schien, stieß mir im selben Augenblick mit der Stoßstange gegen die Beine, und der Fahrer brüllte mich an.

Ich kann nicht genau sagen, wie ich rüberkam. Ich weiß noch, dass ich hinfiel, mir die Knie aufschürfte und rollte und eine Menge Hupen dröhnten. Dann war ich auf der anderen Seite. Es war Viertel vor sieben, und ich hatte noch eine Meile zu gehen.

Ich lief die Schotterstraße entlang, die die Bucht umsäumte. Ein steter Strom an Autos zog an mir vorbei, nicht viel schneller als ich und so nah, dass mich die Wagen an der Kleidung streiften. Niemand hielt an. Die Insassen sahen teilnahmslos zu mir herüber und schauten wieder weg. Ich lief weiter und weiter, rotgesichtig, nervös, die Zunge hing mir heraus – lief weiter wie ein Jagdhund bei der Treibjagd. Am liebsten hätte ich durch die Scheiben gespuckt oder eine Handvoll Steine genommen und nach ihnen geworfen. Vor allem aber wollte ich an einem anderen Ort sein, wo es still war und es keine Menschen gab.

Natürlich wusste ich, warum mich keiner mitnahm. Bei dem Verkehr konnte ja niemand anhalten. Die Autos dahinter würden ihn weiterschieben, selbst bei angezogener Handbremse und abgestelltem Motor. Und beinahe jedes Fahrzeug war voll besetzt, und auf dem Trittbrett durfte ich auch nicht mitfahren, das ist streng verboten.

Trotzdem hasste ich sie. Fast so sehr wie mich selbst.

Ich traf an der Fabrik ein, als gerade die Fünf-Minuten-Sirene losging. Eigentlich sollte man schon drin sein und an seinem Arbeitsplatz stehen, wenn die fünf Minuten gepfiffen werden, aber ich war nicht der Einzige, der noch draußen war. Ich reihte mich in die Schlange vor dem Tor mit meiner Uhrennummer ein. Ich war schwach auf den Beinen, fühlte mich aber schon besser. Das Schwitzen hatte mir gutgetan.