1,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Bastei Lübbe

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

Gemeinsam mit der hübschen Ginger und deren Bruder ist Robin Hatton nach Colorado gezogen, um sein Glück zu machen. Im Territorium der Utes bauen sie eine kleine Farm auf. Doch das harte Landleben genügt Robin nicht. Er sucht nach Gold, und als er in einem abgelegenen Tal die ersten Nuggets findet, sieht er sich bereits als reicher Mann.

Aber Hatton hat die Rechnung ohne die Utes gemacht. Schon lange sind die drei Weißen ihnen ein Dorn im Auge. Und als Robin Hatton in ihr heiliges Tal eindringt, wollen sie Blut sehen ...

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 145

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Inhalt

Cover

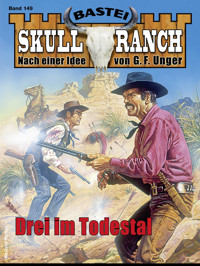

Drei im Todestal

Vorschau

Impressum

Drei im Todestal

von Dan Roberts

Gemeinsam mit der hübschen Ginger und deren Bruder ist Robin Hatton nach Colorado gezogen, um sein Glück zu machen. Im Territorium der Utes bauen sie eine kleine Farm auf. Doch das harte Landleben genügt Robin nicht. Er sucht nach Gold, und als er in einem abgelegenen Tal die ersten Nuggets findet, sieht er sich bereits als reicher Mann.

Aber Hatton hat die Rechnung ohne die Utes gemacht. Schon lange sind die drei Weißen ihnen ein Dorn im Auge. Und als Robin Hatton in ihr heiliges Tal eindringt, wollen sie Blut sehen ...

Dämmerung.

Die letzten Strahlen der Sonne zuckten wie Lichtspeere über den Talgrund. Mehr als zwanzig dunkelhäutige Krieger saßen im Kreis. Ihre Köpfe hielten sie gesenkt. Die Arme lagen auf den gekreuzten Knien.

Jetzt ging die Sonne hinter den Rockies unter. Eine blutrote Aura hüllte die Berggipfel ein.

Leises Rasseln klang auf. Das rhythmische Klappern verstärkte sich. Kieselsteine rutschten durch einen ausgehöhlten Kürbis. Eine Trommel fiel ein. Dumpf hallte das Pochen durch den Abend.

Der alte Mann in der Mitte des Kreises stand auf. Sein Kopf war nicht zu erkennen. Ein gewaltiger Büffelschädel hing wie eine Maske über dem Gesicht des Schamanen.

Seine Kleidung war mit Stachelschweinborsten und Glasperlen bestickt. Getrocknete Beeren und Fruchtkörner sowie zahllose Federn zierten den Umhang des Medizinmannes.

In der Linken hielt er eine Art Tamburin, den er immer wieder gegen die Knöchel der anderen Hand schlug. Die Rechte umklammerte den Stab mit den Kürbisrasseln.

Die Krieger im Kreis wiegten die Oberkörper im monotonen Rhythmus. Sie alle hatten begierig auf das Ereignis gewartet. Es dauerte nicht lange, bis ihr Geist sich im eintönigen Getrommel verlor. In Trance versunken glaubten die Indianer ihren Großen Geist zu hören.

»Ich rufe dich an, Großer Geist«, klang die brüchige Stimme des alten Schamanen auf. »Du bist uns immer zur Seite gestanden. Vor langen Mondzeiten haben wir geschworen, nie wieder zu kämpfen. Doch jetzt müssen wir unseren Schwur brechen. Denn weiße Menschen sind in unser heiliges Tal eingedrungen. In das Tal, in dem Warongas Kriegsbeil liegt, das heilige Beil, das die Utes unbesiegbar macht. Großer Geist, gib uns ein Zeichen, dass wir recht handeln. Wir müssen unsere heilige Stätte schützen.«

In diesem Moment flog ein mächtiger Adler von einem der Berggipfel auf. Mit weitgespreizten Schwingen segelte der Vogel zum Tal, umkreiste es einmal und verschwand wieder.

»Das Zeichen des Großen Geistes!«, gellte die Stimme des Medizinmannes. »Wir müssen die heilige Aufgabe erfüllen, die Bleichgesichter töten!«

Die einfache Musik wurde schneller, mitreißender. Zugleich standen die Krieger auf, stampften im Rhythmus um den Schamanen herum und stimmten eine gleichförmige Melodie an.

Sie tanzten bis zum Morgengrauen, bis sie erschöpft niedersanken. Einsam stand in der Mitte des Kreises der Medizinmann der Utes. Er war davon überzeugt, dass der Stamm der Capotes das Heiligtum retten musste.

Er ahnte nicht, dass seine Überzeugung ihm selbst und den zwanzig Kriegern den Tod bringen sollte.

Zwanzig Meilen weiter nördlich stand eine Farm. Drei Bäche brachten aus den Bergen kristallklares Wasser und verwandelten das Tal in fruchtbares Land, in dem selbst das Gras üppig wucherte.

Ein Dutzend Rinder weidete in Sichtweite der einfachen Holzhäuser. Hühner scharrten in der Nähe des Stalles, und ein paar Gänse watschelten zum nächsten Creek.

»Wo steckt Robin schon wieder?«, fragte die dunkelhaarige Frau ihren Bruder.

Ginger Benten und ihr Bruder Marc hatten dieses Tal entdeckt. Für eine Handvoll Dollars erwarben sie das fruchtbare Gebiet von der Verwaltung des Territoriums. Marc holte seinen Freund Robert Hatton dazu. Rob hatte den Bürgerkrieg gemeinsam mit Marc durchgestanden. Sie fühlten sich eher als Brüder, denn als Freunde.

Gemeinsam bewirtschafteten diese drei Menschen das fruchtbare Tal.

Es ging ihnen gut. Sie besaßen Nahrung im Überfluss, verkauften einen Teil davon und konnten so all jene Dinge erwerben, die sie nicht selbst herstellten.

Seit zwei Wochen jedoch wirkte Robin verändert, verschlossen. Er wich aus, wenn Ginger ihn darauf ansprach. Und heute Morgen war er schon weg, als sie in sein Zimmer schlüpfen und ihn auf ihre Weise wecken wollte.

»Lass ihn, Schwester«, erwiderte Marc, »er brütet was aus. Ihm spukt sicher wieder eine verrückte Idee im Kopf herum. Ich hab dir doch erzählt, dass er manchmal ziemlich verrückte Einfälle bekommt.«

Ginger runzelte die Stirn. Sie lebten wie Mann und Frau zusammen. Marc störte sich nicht daran. Irgendwann würde auch er davonziehen und sich ein Girl suchen, das mit dem einfachen Leben in diesem abgelegenen Tal zufrieden war.

Und weil Robin und Ginger wie Eheleute miteinander lebten, war die junge Frau der Ansicht, dass sie keine Geheimnisse voreinander haben sollten.

Ich werde mit ihm reden, dachte sie. Robin muss mir sagen, was er sich ausdenkt, welches Geheimnis er vor mir hat.

Ginger stieß die Küchentür auf, sah die beiden leeren Holzeimer und seufzte. Ehe sie Kaffee aufsetzen konnte, musste sie Wasser holen. Für ein paar Sekunden fühlte sie hilflosen Zorn in sich. Warum zum Teufel holten Marc oder Robin nicht das Wasser vom Bach? Genügte es denn nicht, wenn sie einmal in der Woche am Ufer kniete und die Wäsche wusch?

Ihr Zorn verflog, als sie ihren Bruder singen hörte. Er hatte eine gute Stimme, und der Tag versprach schön zu werden, denn irgendwie spürte Marc das. Er sang niemals, wenn der Tag Verdruss brachte.

Ginger trug die Eimer zum Bach, bückte sich und schwenkte das erste Gefäß durchs Wasser. Stirnrunzelnd sah sie den Schmutz, aufgewirbelten Sand, zerfallende Lehmstücke.

Was ging weiter oben am Creek vor?

Robin, dachte sie und kämpfte gegen ihre Neugierde an. Sie lachte halblaut, als sie die Eimer stehenließ und am Creekufer entlangwanderte. Ihre nackten Füße verursachten kaum ein Geräusch. Schwacher Wind strich durch die Zweige der Erlen und Eichen, ließ die Blätter rascheln und übertönte das Schaben, mit dem die Grashalme aneinander rieben.

Zehn Minuten später sah ihn Ginger. Er lag bäuchlings am Ufer. Mit beiden Armen wühlte er im Wasser. Neben ihm lag ein Tuchfetzen. Einige Patronen glänzten golden im Sonnenlicht auf. Aber warum sollte Robin Munition neben dem Creek auf ein Tuch legen?

Langsam schritt Ginger näher heran. Und als sie erkannte, was dort lag, holte sie tief Luft.

Nuggets waren es! Einige so groß wie ein Fingerglied, die meisten ein wenig kleiner. Ein kleines Vermögen glänzte in der Sonne.

»Jetzt fehlt nur noch ein irrer Glanz in deinen Augen«, sagte Ginger in normaler Lautstärke. »Und ich weiß, dass du dem Goldfieber verfallen bist.«

Robin fuhr hoch, als hätte eine Klapperschlange nach ihm geschnappt.

»Reg' dich nur nicht auf«, fuhr Ginger fort. »Aber warum machst du ein Geheimnis aus diesem Gold? Willst du es für dich behalten? Nur zu, ich brauche das Zeug nicht.«

Der Mann lächelte, trat dicht vor Ginger und legte ihr die nassen Arme um den Hals. Ihre Gesichter waren kaum eine Daumenbreite voneinander entfernt. Und die junge Frau fand keine Spur des irren Glanzes in seinen Augen.

»Zuerst wollte ich die Tasche ausbeuten«, erwiderte Robin. »Es sollte eine Überraschung sein, Lady. Ich wollte eure Gesichter sehen, wenn ich das Zeug auf den Küchentisch kippe. Das ist nun misslungen. Wie bist du mir überhaupt auf die Spur gekommen?«

Ginger deutete auf das Wasser. Der aufgewühlte Schmutz trübte die eigentlich kristallklare Flüssigkeit.

»Hättest du mir heute Morgen zuerst Wasser geholt, wäre ich nicht gekommen«, sagte die junge Frau lächelnd.

Robin lachte laut und rief: »Das habe ich von meiner Faulheit.«

Er wurde schnell wieder ernst, blickte seine Freundin prüfend an und sagte: »Das Gold, Lady, ich denke, es sollte unsere Sicherheit sein. Falls irgendwann mal etwas schiefgeht, besitzen wir einen Notgroschen, einen Rückhalt. Aber zuerst müssen wir mit Marc darüber sprechen.«

Ginger zog die Brauen hoch, lächelte und erwiderte: »Für einen Rückhalt sieht es ziemlich wenig aus. Was ist es wert? Wie viele Dollars bekommen wir dafür?«

»Dies ist nur der Rest, Lady«, antwortete Robin. »Insgesamt sind es mehr als sechs Pfund. Ich entdeckte die Tasche vor zwei Wochen. Eines der Rinder scheute vor einer Klapperschlange, sprang in den Creek hier und riss mit den Hufen den Boden auf. Es schimmerte golden. Das ist alles.«

»Sechs Pfund Gold?«, fragte Ginger erstaunt.

»Ja, reine Nuggets«, erwiderte Robin, »das bringt gut anderthalbtausend Dollar. Hältst du das immer noch als Notgroschen für zu gering?«

»Ganz bestimmt nicht«, sagte die junge Frau.

Sie überlegte, ob sie die beiden Männer nicht dazu überreden konnte, für ein paar dieser Dollars eine Wasserpumpe zu kaufen und vor der Küche einen Brunnen zu graben.

Ginger ahnte nicht, dass es lange dauern würde, bis sie in diesem Tal ihre Pumpe bekam.

»Komm, wir gehen zurück«, sagte Robin. »Wir wollen Marc zeigen, was wir besitzen. Ich hole nur den Rest.«

Sie sah ihm nach, wie er davonging. Ein Dutzend Schritte bachaufwärts wuchs eine mächtige Eiche. Ihre Krone wirkte wie ein riesiger Schirm. Der Stamm war so dick, dass zwei Menschen ihn mit ausgebreiteten Armen kaum umfassen konnten.

Robin bückte sich, hantierte zwischen den Wurzeln des uralten Baumes herum und zog etwas heraus.

In diesem Moment durchschnitt ein scharfes Schwirren die Luft, übertönte das leichte Rauschen des Windes. Mit harten Schlägen gruben sich drei gefiederte Pfeile in die Rinde der Eiche.

Robin sprang zurück, wirbelte herum und hielt auf einmal seinen Colt in der Rechten. Abermals zischten Pfeile durch die Luft. Mit einem Satz gewann der Mann die Deckung des Baumstammes.

Ginger presste die Linke gegen ihre Lippen, um nicht laut zu schreien. Sie war unbewaffnet. Robin hatte nur den Revolver bei sich. Und die Indianer lauerten außer Schussweite. Mit ihren starken Hickorybögen konnten sie aus sicherer Entfernung angreifen. Auf diese Distanz war ein Treffer mit dem Colt reiner Zufall.

Das Mädchen zögerte nicht länger. Es wirbelte herum und raffte Rock und Unterkleid bis an die Hüften. Ginger rannte zur Farm zurück. Wollte sie Robin helfen, brauchte sie ein Gewehr.

Keuchend erreichte das Mädchen die Gebäude. Die Haustür stand weit offen. Ginger hetzte die Stufen hinauf, wirbelte in der Küche herum und wollte das Gewehr vom Haken reißen, als sie ein fremdes Wort hörte.

Sie erstarrte. Kehlige Sprache klang hinter ihr auf. Langsam wandte die junge Frau den Kopf. Ihre Lider weiteten sich entsetzt, als sie das grell bemalte Gesicht des Indianers sah. Der Krieger glitt lautlos auf sie zu.

Mit der Linken hielt er ein Messer stoßbereit. Die andere Hand hing schlaff herab, aber die Finger umklammerten den Griff eines Tomahawks.

Noch vier Schritte!

Ginger hatte nur eine Chance: Sie musste ins Freie, die Tür hinter sich zuschlagen und den Indianer aufhalten.

Plötzlich sprang sie hinaus, duckte sich, und es war keine Sekunde zu früh. Denn das Messer wirbelte dicht über ihren Kopf.

Die Tür, hämmerte es in Gingers Gedanken. Ich muss den Kerl aufhalten!

Ehe sie vorschnellen konnte, stand der Krieger auf der kleinen Veranda. Sein Gesicht wirkte grausam. Die dunklen Augen funkelten böse, als er die Streitaxt hob.

Eine Winchester peitschte scharf. Der Indianer sackte zusammen, begrub sein Kriegsbeil unter sich.

Erleichtert atmete die junge Frau auf. Sie rannte ins Haus zurück, riss das Gewehr herab und hebelte die erste Patrone ins Lager. Als Ginger wieder im Freien stand, jagte der Falbe heran, mit dem ihr Bruder vor kurzer Zeit davongeritten war.

Marc schwenkte sein Gewehr. Er riss hart am Zügel und rief: »Was ist denn los, Schwester? Warum spielen die Rothäute verrückt?«

»Keine Ahnung«, erwiderte Ginger, »Robin steckt in Schwierigkeiten. Er liegt hinter der großen Eiche am Bach. Indianer greifen an. Er hat nur seinen Colt.«

Sofort stieß Marc einen grellen Schrei aus und hieb dem Falben die Absätze in die Flanken. Das Tier wieherte und jagte los.

Ginger blieb auf der Veranda. Die junge Frau hielt das Gewehr sicher und locker. Sie wusste, dass sie mit dieser Waffe genauso gut umgehen konnte wie Robin oder Marc.

Am Bach hämmerte ein Gewehr los. Das Krachen der Schüsse hallte scharf im Tal wider. Aufmerksam beobachtete Ginger die Umgebung.

Endlich klang Hufschlag auf. Robin saß hinter Marc auf dem Falben. Niemand folgte den beiden.

Als die beiden absaßen, dröhnte eine mächtige Explosion auf. Ein scharfes Rauschen durchschnitt die Luft. Die drei Weißen schauten sich um, versuchten die Ursache dieses Geräuschs zu erkennen, entdeckten jedoch nichts.

Ginger stieg die Stufen des Vorbaues hinab. Als die junge Frau auf dem Boden stand, steigerte sich das Rauschen, und eine Sekunde darauf schlug etwas mit hartem Krachen in den Türpfosten.

»Das ist 'ne Büffelbüchse«, sagte Robin laut. »Die Rothäute wollen unsere Skalpe. Verflucht, was haben die Kerle auf einmal?«

»Das Gold«, erwiderte Ginger heftig, »sie haben dich beobachtet. Und jetzt befürchten sie, dass tausend und mehr Weiße herkommen und die Berge umwühlen.«

Marc sah verwundert von seiner Schwester zu Robin Hatton und fragte: »Was für ein Gold? Wo habt ihr hier gelben Dreck gefunden?«

Robin schilderte kurz, wie er die Tasche entdeckt hatte. Er schwenkte den Beutel, reichte ihn seinem Freund, damit er sich vom Gewicht überzeugen konnte, und dabei fiel etwas zu Boden.

»Was ist das denn?«, fragte Ginger und bückte sich.

Sie hielt ein reich verziertes Futteral aus weißem Hirschleder in der Hand, das merkwürdig schwer war. Vorsichtig öffnete sie die Verschnürung. Ein Kriegsbeil fiel heraus, ein schmuckloser Tomahawk, dessen Schneide dunkelbraune Flecken aufwies, wie von getrocknetem Blut.

»Die Roten sind hinter diesem Ding her«, sagte Marc und hob das Beil auf. »Es muss irgendeine Bedeutung für sie haben. Wo hast du das gefunden, Robin?«

»Ich habe gar nichts gefunden«, erwiderte er. »Sicher lag das Kampfbeil zwischen den Wurzeln der Eiche. Dort versteckte ich vor Tagen die Nuggets. Die beiden Beutel müssen sich ineinander verhakt haben. Heiliger Rauch, wie beruhigen wir die roten Kerle bloß?«

Immer wieder sahen sich die beiden Männer um, musterten die Berghänge, die Bauminseln im Tal und spürten ein merkwürdiges Jucken unter ihrer Kopfhaut.

»Wir brauchen jemand, der sich mit Indianern auskennt«, sagte Ginger langsam. »Wo finden wir einen Mann, der für uns verhandelt?«

Robin schüttelte den Kopf. Ein bitteres Lächeln umspielte seine Lippen.

»Das nutzt nichts«, sagte er. »Die Roten wollen unser Leben. Wenn das Kriegsbeil wirklich ein Heiligtum ist, haben wir es entweiht. Nein, sie werden erst aufhören, wenn wir tot sind.«

Marc erwiderte wütend: »Und was fangen wir an, he? Bleiben wir ruhig hier sitzen und lassen uns abschlachten? Dieses Land gehört uns. Wir haben eine Menge Schweiß und einen Haufen Arbeit vergeudet, wenn wir einfach verschwinden.«

Robin zog die Schultern hoch. Er wusste keine Antwort. Er spürte jedoch, dass sie hier nicht mehr sicher waren. Vielleicht lag es wahrhaftig an ihm, dass die Indianer auf einmal verrücktspielten. Wenn der alte Baum schon immer ein Heiligtum gewesen war, so musste wohl auch die Umgebung in den Vorstellungen der roten Menschen davon erfasst sein. Und dass Robin im Bach Gold fand und unter den Wurzeln des Baumes versteckte, konnte die Roten aufgebracht haben.

»Wir verbarrikadieren uns«, sagte Marc entschlossen. »Sollen sie doch angreifen. Mit unseren Gewehren erledigen wir die Kerle schon. Los, helft mir, die Fenster zu vernageln.«

Er beugte sich aus dem Sattel, lehnte seine Winchester gegen einen Stützpfosten des Verandadaches und brachte den Falben zum kleinen Stall.

Plötzlich lag wieder das Surren in der Luft, steigerte sich zu einem Schrillen und als die drei Menschen in Deckung gesprungen waren, zertrümmerte das Geschoss aus der Büffelbüchse Marcs Gewehr.

»Diese verdammten Dreckskerle!«, brüllte der junge Mann.

Er sprang aus dem Sattel, rannte zu seiner Waffe und hob sie auf. Der Kolbenhals war zersplittert. Die Winchester taugte nur noch als Keule.

»So viel zu deinem Vorschlag, uns zu verbarrikadieren«, sagte Robin. »Siehst du jetzt, dass wir keine andere Chance als die Flucht haben? Wenn wir irgendwo Hilfe finden, können wir das Tal vielleicht zurückerobern.«

Marc Benton führte den Falben in den Stall. Der Ackergaul, der neben zwei anderen Reitpferden in den Boxen stand, trampelte nervös. Die dünnen Bretter knirschten, wenn einer der mächtigen Hufe die Abtrennung streifte.

Marc versuchte, seine wirren Gedanken zu ordnen. Er sattelte ab und verließ den Stall. Robin und Ginger waren ins Haus gegangen.

»Wie viel Geld bekommen wir für das Gold?«, fragte Marc, als er sich neben das Küchenfenster stellte. »Reichen die Dollars, um irgendwo neu anzufangen?«

Sie überlegten eine Weile und kamen zu dem Schluss, dass die Summe zu klein war, um eine neue Farm davon aufzubauen.

»Gut«, sagte Marc und atmete schwer, »was geschieht, wenn wir verschwinden? Die Indianer zünden hier alles an, treiben die Rinder weg, braten die Hühner und Gänse. Dann stehen wir auch vor dem Nichts, fangen wieder bei null an.«

Robin erwiderte: »Wir müssen das Beil mitnehmen, die Kerle hinter uns herlocken. Finden wir Hilfe, haben wir eine Chance. Und mit dem Geld für die Nuggets bekommen wir schon wieder zwei Dutzend Rinder und ein paar Stück Federvieh.«

»Wo sollen wir unterkriechen?«, fragte Marc schwach. »Sobald die Rothäute angreifen, jagen uns doch alle davon.«

»Passt mal auf«, sagte Robin bedächtig, »weiter im Süden liegt doch Gushole. Ihr wart doch alle schon mal in dem Diggernest. Sicher, es ist eine üble Town, aber dort leben genügend Weiße, zwischen denen wir uns verstecken können. Außerdem bekommen wir dort Dollars für das Gold. Trailen wir nach Gushole. Danach sehen wir weiter.«

Endlich ließ sich Marc überreden.

Sie schufteten länger als zwei Stunden, bis alles fertig war. Ginger kümmerte sich um Reservekleidung und Proviant. Ihr Bruder und Robin versteckten alles von Wert in einer Grube, die sie schon vor einiger Zeit in der Scheune ausgehoben hatten. Dort sollten eigentlich Vorräte gelagert werden, aber jetzt nahm das Loch all jene Dinge auf, die sie nicht mitschleppen konnten.