8,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: FISCHER E-Books

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Das Alter kommt früher als man glaubt und später als man denkt! Ilse Gräfin von Bredow schreibt anschaulich und mit bissigem Witz neue Geschichten und heitere Betrachtungen rund um das Thema Alter - teils, wie früher damit umgegangen wurde und wie man es als Kind wahrnahm, teils aus heutiger Sicht, in der es für die Gesellschaft anscheinend nur ein Ziel gibt: so alt wie Methusalem zu werden. Trotz zunehmender gesundheitlicher Beschwerden, die sich naturgemäß im Alter verstärken, ist die 87-jährige Autorin der Meinung, es gebe auch Vorteile. Zwar hat der inzwischen launisch und unberechenbar gewordene Körper nun das Kommando, aber vieles, was man früher schon nicht wusste, lässt sich jetzt gut mit dem »Gedächtnisschwund« tarnen: Ja, ja die Akropolis, überhaupt ein wundervolles Land dieses Spanien ... Außerdem rät die Gräfin: »Machen Sie sich, vor allem wenn Sie unterwegs sind, älter. Benutzen Sie dazu die magische Zahl hundert. Dann wird man Ihnen sofort den Vortritt lassen und Respekt sowie Bewunderung sind Ihnen sicher.«

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 176

Veröffentlichungsjahr: 2009

Ähnliche

Ilse Gräfin von Bredow

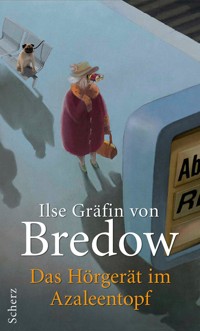

Das Hörgerät im Azaleentopf

Geschichten

Über dieses Buch

Ilse Gräfin von Bredow schreibt anschaulich und mit bissigem Witz neue Geschichten und heitere Betrachtungen rund um das Thema Alter - teils, wie früher damit umgegangen wurde und wie man es als Kind wahrnahm, teils aus heutiger Sicht, in der es für die Gesellschaft anscheinend nur ein Ziel gibt: so alt wie Methusalem zu werden.

Trotz zunehmender gesundheitlicher Beschwerden, die sich naturgemäß im Alter verstärken, ist die 87-jährige Autorin der Meinung, es gebe auch Vorteile. Zwar hat der inzwischen launisch und unberechenbar gewordene Körper nun das Kommando, aber vieles, was man früher schon nicht wusste, lässt sich jetzt gut mit dem »Gedächtnisschwund« tarnen: Ja, ja die Akropolis, überhaupt ein wundervolles Land dieses Spanien ... Außerdem rät die Gräfin: »Machen Sie sich, vor allem wenn Sie unterwegs sind, älter. Benutzen Sie dazu die magische Zahl hundert. Dann wird man Ihnen sofort den Vortritt lassen und Respekt sowie Bewunderung sind Ihnen sicher.«

Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de

Impressum

Covergestaltung: HildenDesign, München

Illustration: Oliver Wetter

© S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main, 2009

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

ISBN 978-3-10-400277-4

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.

Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.

Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.

Inhalt

Altes Eisen

Die kalte Pracht

Wie in alten Zeiten

Von der Wiege bis zur Bahre

Arm dran

Auf der Suche

Nachbarin, Euer Fläschchen

Lebertran und Ballistol

Wo ein Wille ist

Siehste

Hilf dir selbst

Gewusst wie

Die Großeltern

Abschied

Hast du schon gehört

Die Tagesmutter

Gerümpel

Der Aufstand

Nachwort

Altes Eisen

Ab wann gehört man eigentlich dazu? Als Berufstätiger in manchen Branchen schon ab fünfzig, und bei der Agentur für Arbeit wird man bereits mit vierzig als schwer vermittelbar eingestuft. Allerdings sind für die Wirtschaft auch die älteren Jahrgänge, solange sie fleißig konsumieren, noch einigermaßen rentabel. Aber wenn unsere Politiker mit einer stetig anwachsenden Zahl von Mitbürgern zwischen achtzig und hundert konfrontiert werden, möchten sie sich am liebsten die Decke über den Kopf ziehen und murmeln: »O Gott, die Kosten, die Kosten!« Und unser durchaus die Macht genießender Altbundespräsident, selbst nicht mehr der Jüngste, finanziell gut gepolstert und mit jungem Glück an seiner Seite, sieht das Problem hoch politisch und spricht wie gewohnt markig aus, was für ihn Sache ist: »In unserer Demokratie bekommen die Alten zu viel Macht.«

Eins lässt sich jedenfalls zum Thema Alter sagen: Es kommt früher, als man denkt, und später, als man glaubt. Letzteres gilt allerdings überwiegend für die Herren, besonders die in meinem Alter, die bekannterweise kriegsbedingt in der Minderzahl sind.

Bei diesem Thema fällt mir jedes Mal die Geschichte eines Wildkaninchenforschers ein, in der ein Karnickelbock die Hauptrolle spielte. Dieses Tier war, wie man heute sagen würde, ein Loser. Seine Mutter hatte ihm, aus welchen Gründen auch immer, ein Ohr abgeknabbert, und auf einem Auge war er blind. Ausgeschlossen von der Karnickelgemeinschaft kümmerte er traurig vor sich hin und war so ängstlich, dass er bereits vor Entsetzen quäkte, wenn ihm eine Kastanie auf den Rücken fiel. Doch dann kam für ihn die große Stunde: Eine Seuche dezimierte den Karnickelstamm auf ein Minimum und raffte vor allem die Karnickelmännchen dahin. Übrig blieb ein Häufchen klein, und der sich bereits jenseits der besten Jahre befindliche Loser wurde plötzlich von den Damen umworben, und man machte ihm respektvoll Platz, wenn er auf eine Stelle saftigen Grases mehr zuhumpelte als hoppelte, denn inzwischen war ihm auch noch ein Bein verloren gegangen.

Wie man sieht, haben also Männer, häufiger als Frauen, bis ins hohe Alter noch eine Chance, dem »alten Eisen« mit einer neuen Partnerin zu entkommen, wie es sich gelegentlich ja auch in den Seniorenheimen zeigt. Da ist der Mann noch was wert und leidet eher unter allzu großer weiblicher Fürsorge. Etwas, was für uns alte Frauen umgekehrt weniger zu befürchten ist. Und so ist auch nur die Meldung »Neunundneunzigjährige heiratet Fünfundsechzigjährigen« in den Medien eine Schlagzeile wert.

Aber ob männlich oder weiblich, eins haben wir im Alter gemeinsam: Wir fühlen uns schnell unzufrieden und immer »irgendwie«: »Irgendwie klappt das alles nicht mehr so« – »Irgendwie habe ich das Gefühl, ich müsste mal zum Arzt.« Jetzt bestimmt der Körper das Tempo, und das nach Lust und Laune. Man sollte ihn also möglichst nicht dazu treiben, Dinge zu tun, die schon einem Dreißigjährigen schwerfallen, wie hohe Berge zu bezwingen oder an einem Marathonlauf teilzunehmen.

Wann eigentlich gehört man denn nun wirklich zum alten Eisen? Hier einige nicht immer ganz ernst gemeinte Hinweise. Man gehört dazu,

wenn einen die Bauarbeiter nicht mehr mit Mädchen, sondern mit junge Frau anreden;

wenn man aufsteht und der Tag ist rum;

wenn im Bus junge Leute nicht – wie üblich – angestrengt aus dem Fenster sehen, während man einen Platz sucht, und sich schließlich nur einer von ihnen zögernd erhebt, sondern nun gleich ein halbes Dutzend;

wenn der Tischherr sich freundlich anbietet, einem das Fleisch zu schneiden;

wenn unsere alltäglichen wie sonstigen Tätigkeiten als »Beschäftigung« oder »Aufgabe« bezeichnet werden;

wenn junge Frauen einem nicht nur in den Mantel helfen, sondern ihn auch fürsorglich zuknöpfen;

wenn freundliche Menschen an der Ampel auf das Männchen zeigen und einem »grün! grün!« zurufen;

wenn einen beim Spaziergang stürmische Läufer weiträumig überholen und Hundebesitzer ihre Tiere vorsorglich kurz an der Leine halten, damit sie einen nicht anspringen, denn ein Sturz in unserem Alter kann teuer werden;

wenn der Arzt auf die Frage nach dem Grund der Beschwerden ausweichend antwortet: »Nun ja, hier und da gibt es kleine Verschleißerscheinungen, aber im Großen und Ganzen sind Sie noch sehr gut beisammen«, und, ehe man eine weitere Frage stellen kann, aufsteht und bei der Verabschiedung beiläufig sagt: »Wir sehen uns dann im nächsten Quartal wieder«;

wenn der Bankberater nur die Achseln zuckt und einem den von seiner Bank doch überall so angepriesenen Kredit verweigert;

wenn man es nicht mehr schafft, den Knopf für die Dusche herunterzudrücken und sich mit jedem Marmeladenglas und sonstigem fest Verschraubten hilfesuchend an den Nachbarn wenden muss;

wenn man dem Vertrauensarzt der Pflegeversicherung gegenüber beteuert, man sei putzmunter, ungeachtet der flehentlichen Blicke der Familie, die jeden Tag erlebt, dass man schon längst nicht mehr ohne Hilfe aus dem Bett und ins Badezimmer kommt;

wenn man immer wieder mit verschwörerischer Miene Geheimnisse ausplaudert, die schon jeder in der Familie auswendig kennt;

wenn man anfängt, von der alten, so romantischen ersten Liebe ein bisschen zu viel herzumachen;

wenn der berühmte Professor, nun längst im Ruhestand, bei einem Empfang einem jungen Kollegen die Wichtigkeit der Zuckerrübe im Mittelalter erklärt und feststellen muss, dass dieser inzwischen längst – das Handy am Ohr – einer ganz anderen Stimme lauscht;

wenn man im Hotel größeren Wert auf eine gute Matratze und Bequemlichkeit im sanitären Bereich legt als auf die Aussicht;

wenn man sich trotz fortgeschrittenen Alters in der Öffentlichkeit allzu leicht bekleidet zeigt, mit tiefem Ausschnitt oder in Pfadfinderhosen;

wenn man das Wort »früher« zu oft in den Mund nimmt, was noch halbwegs gestattet ist, solange es sich um das Wetter handelt;

wenn im Briefkasten immer häufiger Angebote von Sterbegeldversicherungen landen mit dem Foto eines freundlichen älteren Herrn und den Worten »Ich regle alles selbst. Auch meine letzten Dinge«;

wenn man neuerdings Anzeigentexte wie »Harndrang sehe ich gelassen«, Werbungen für Treppenlifte oder Fragen wie »Spüren Sie Ihre Gelenke? Haben Sie quälende Schmerzen im Knie?« interessiert liest und die Augen an dem Satz »Was das Gehirn zum Denken bringt« haften bleiben;

wenn das Pröbchen aus der Apotheke nicht mehr für die reife Haut ist, sondern etwas Stärkendes für die Venen;

wenn man sich besonders kameradschaftlich zeigen will und dem peinlich berührten fünfzehnjährigen Enkel mit den Worten »Echt geil, Kumpel« in die Seite knufft;

wenn man zur Themenwoche im Fernsehen wird.

Es ist tröstlich zu wissen, dass Kinder und Alte oft in einem Boot sitzen. Beide werden den hohen Anforderungen, die man an sie stellt, häufig nicht gerecht. Der kleine Wonneproppen, bereits vor dem Besuch des Kindergartens in der Lage, bis hundert zu zählen, wird, kaum eingeschult, sehr schnell das Schlusslicht der Klasse. Und das inzwischen zum Großvater avancierte Familienmitglied zeigt sich zum allgemeinen Entsetzen nicht seinem Alter gemäß von der gütigen, verständnisvollen, alles verzeihenden Seite, sondern wird ein notorischer Nörgler. Der Schulversager hat allerdings durchaus noch die Möglichkeit, im Laufe seines Lebens rasant durchzustarten, der Großvater leider kaum.

Bei den Fernsehsendern hat man eine andere Gemeinsamkeit der beiden Altersgruppen erkannt, nämlich ihre Unberechenbarkeit, und man ist deshalb bemüht, bei der Wahl der kleinen oder uralten Studiogäste sehr überlegt vorzugehen, was nicht immer den gewünschten Erfolg hat. So kann es passieren, dass das kleine Mädchen, das so brav und lieb schien, vom Moderator – zur Enttäuschung seiner Altersgenossinnen und deren Mütter – ans Mikrofon geholt wird und plötzlich unter den verzückten Blicken der Mutter die Idee hat, seine Lieblingssängerin mit piepsiger Stimme und wilden Verrenkungen zu imitieren, ohne dass es dem armen Mann gelingt, sie zu stoppen. Oder die Urgroßmutter, die so munter und vernünftig und dabei noch leicht lenkbar wirkte, missachtet plötzlich alle Spielregeln der Political Correctness und ist gar nicht mehr wegzubekommen von der herrlichen KdF-Reise kurz vor dem Krieg, bei der sie ihre erste Liebe kennenlernte, die ihr vom Fronturlaub diese wertvolle, bis heute von ihr getragene, goldene Armbanduhr aus Frankreich mitbrachte. Der Moderator erstarrt, und das Wort »Beutegut« geistert durch sein Gehirn. Das könnte Ärger geben.

Aber das Alter hat auch seine Vorteile, abgesehen davon, dass das Heer von Rentnern sich nicht nur, wie ihm gern nachgesagt wird, ständig auf Reisen befindet oder auf Mallorca ein zweites, wildes Leben führt, sondern noch durchaus bereit ist, nach besten Kräften das Bruttosozialprodukt zu fördern, schon allein der Enkel und Urenkel wegen, die es ja grundsätzlich besser haben sollen als man selbst. Eine Einstellung, die von den Eltern wohlwollend gefördert wird – »Was sich dein Enkel zum Geburtstag wünscht? Schenk ihm doch ein Handy« – und uns bei den Kindern sehr beliebt macht.

Ein ganz besonderer Vorteil ist, dass wir Alten tun und lassen können, was wir wollen. Wir können mittags frühstücken oder um sieben aufstehen, wir können im Bett bleiben oder spazieren gehen. Die Pflichten, die wir haben, suchen wir uns selbst aus. Besonders angenehm ist es, dass man ab einem bestimmten Alter nicht mehr wegen seiner Unbildung belächelt wird. Für unseren Gedächtnisschwund zeigt die Umwelt großes Verständnis. Er ist ein Alibi für alles, und nur wir selbst wissen, dass wir manches nie begriffen oder auch nur gewusst haben, wie etwa den Lehrsatz des Pythagoras oder die Prozentrechnung. Und es genügt völlig, wenn man, versonnen vor sich hinnickend, sagt: Ja, ja, die Akropolis, überhaupt ein wundervolles Land, dieses Spanien.

Auch alle Ausreden, die man jungen Menschen nicht gestattet – wie: Ich bin in den falschen Bus gestiegen, meine Uhr ist stehen geblieben, ich hab die Zeit verschlafen, ich hab die Haustürklingel nicht gehört, ich hab ganz vergessen, dass du mich besuchen wolltest –, werden akzeptiert, wenn auch mit etwas säuerlicher Freundlichkeit.

Überdies wird uns heutzutage, wenn uns der Sinn danach steht, eine Menge Abwechslung angeboten: Seniorengymnastik, Englischkurse, offenes Singen, Gesprächskreis, Sonntagskaffee, bei dem die Senioren das Tanzbein schwingen. Wir können mit anderen Skat, Rommé oder Canasta spielen, uns der Esoterik hingeben, mit Gruppen Gleichaltriger unter dem Motto: »Was piept denn da?«, an Führungen durch Wald und Flur teilnehmen, Vorträgen über den Selbstschutz vor kriminellen Elementen lauschen, die Universität besuchen und vor den Wahlen mit Prominenten schwatzen. Solche Angebote, die den Senioren helfen sollen, die Langeweile zu vertreiben, sind nicht nur den Großstädten vorbehalten, es gibt sie, wenn auch nicht ganz so üppig, ebenso auf dem Lande.

Unsere Großeltern dagegen kannten Anregung dieser Art kaum. Die Großmutter vertrieb sich die langen Winterabende mit Stricken, Häkeln, Flicken und Stopfen, und der Großvater war ständig am Reparieren – den wackligen Tisch, den kippeligen Stuhl, die quietschende Tür, den losen Stiel der Axt. Wir Alten heute haben außer den vielfältigen Möglichkeiten, außerhalb unserer vier Wände Abwechslung zu finden, zu Hause auch noch Radio und Fernsehen zur Unterhaltung, sind also sehr viel besser dran.

Der achtzigjährige Senior sieht gerade die Tagesschau und erfährt, dass sich fünfundfünfzig Prozent der Dreißig- bis Vierzigjährigen ernste Gedanken über ihre Altersversorgung machen und fast schon um ihre Renten bangen. Er schmunzelt. »Die mit ihren ewigen Prozenten und Meinungsumfragen«, denkt er. In seiner Generation war die Lebenserwartung oft nur von einem Tag zum anderen berechenbar, und jetzt kraucht er immer noch hier auf der Erde herum, auch noch allein, denn seine Frau ist vor einem Jahr gestorben. Wie häufig in letzter Zeit kommt er ins Grübeln. Einerseits liest er nach wie vor gern schaurige Kriminalromane und ist mehr gelangweilt als geschockt, wenn es in Fernsehfilmen nur so explodiert, Autos zusammenrasseln oder Häuser einstürzen. Andererseits genügt ein Geräusch, ein Geruch oder eine Stimme, um schreckliche Kriegserlebnisse wieder lebendig werden zu lassen. Ihm wird wie so oft »irgendwie« zumute, und er fühlt sich sehr allein. Er greift zum Telefon, wählt eine Nummer und sagt, als sich eine Stimme meldet: »Oliver, wie wär’s, wenn du mich am Wochenende besuchst, nur wir Männer unter uns? Du kannst dir wünschen, was wir machen wollen.« Und der achtjährige Enkel, der seine Eltern gerade mal wieder total uncool findet, sagt begeistert: »Klasse, Opi.«

Die kalte Pracht

In meiner Kindheit waren Erwachsene durchweg Respektspersonen. Man hatte sie ohne Ansehen zu achten, sie zu grüßen, einen Knicks oder einen Diener vor ihnen zu machen, ihnen die Tür aufzuhalten und in ihrer Gegenwart nicht zu viel zu reden, sonst hieß es gleich: »Du hast wohl Quasselwasser getrunken.« Über ihr Alter machten wir uns keine Gedanken.

Das Wort »alt« spielte nur bei Tieren eine Rolle – ein altes Pferd bekam das Gnadenbrot oder musste zum Abdecker, ein altes Huhn gehörte in den Kochtopf, und bei dem sich als reichlich zäh erweisenden Rehrücken hieß es, das hat wohl auch eine Menge Jahre auf dem Buckel gehabt. Wenn einer unserer persönlichen Lieblinge, wie der Kanarienvogel, der Hamster, das Angorakaninchen, unerwartet das Zeitliche segnete, wurde er von uns nicht einfach verbuddelt, sondern bekam ein feierliches Begräbnis. Meinen eigenen Tod benutzte ich in meinen Tagträumen, um meine Eltern zu bestrafen, wenn ich mich schlecht behandelt fühlte. Da saßen sie nun an meinem Sarg und schluchzten. Recht geschah ihnen!

Meine Großeltern mütterlicherseits kannte ich nicht, sie waren früh gestorben, und meine Großmutter väterlicherseits spielte in meiner Kinderwelt keine Rolle. Ich nahm sie erst wahr, als sie mit einer Betreuerin in den Seitenflügel des großväterlichen Schlosses gezogen war und nur zu den Mahlzeiten auftauchte.

Alte Menschen bezeichnete man als Rentner, Veteranen, Privatiers oder Invaliden. Wenn man einen Titel hatte, war man im Ruhestand, bei den Offizieren in Reserve. Die Bezeichnung Senioren gab es nicht, sie hätte auch Kopfschütteln hervorgerufen – man war doch schließlich nicht in Spanien. Auch das Lied von Udo Jürgens »Mit sechsundsechzig Jahren, da fängt das Leben an, mit sechsundsechzig Jahren, da hat man Spaß daran, mit sechsundsechzig Jahren, da kommt man erst in Schuss! Mit sechsundsechzig Jahren, da ist noch lang nicht Schluss« wäre auf Unverständnis gestoßen. Mit fünfzig war man bereits ein »alter Knacker«, und ältere Jungen sprachen von ihrer Mutter als »alte Dame«, obwohl sie gerade erst Anfang dreißig war, und von dem nicht sehr viel älteren Vater als »alter Herr«.

Die früh verwitwete Mutter eines Onkels in unserer Nachbarschaft ging schon mit fünfzig nur noch in Schwarz und trug ein weißes Häubchen. Dass meine Mutter mit Mitte vierzig noch zur Grünen Woche nach Berlin fuhr, fand sie ausgesprochen degoutant. Doch das hinderte diese der Lebenslust Entsagende nicht daran, ihrem ebenfalls verwitweten Sohn in Haus und Hof tatkräftig zur Seite zu stehen, das Personal auf Trab zu bringen und dort, wo nötig, den Rotstift anzusetzen.

Im Gegensatz zu heute, wo wir Alten nur ein Kostenfaktor sind, war der Rentner von früher – zumindest auf dem Lande – von großem Nutzen. Dort wurde jede Hand gebraucht, um das Unkraut im Garten zu zupfen, Kartoffeln und Rüben durchzuhacken, Hühner und Enten zu füttern. Auch wenn man, von Rheuma und Gicht geplagt und am Stock gehend, nur noch langsam durch die Gegend humpelte, reichten die Kräfte durchaus noch, in der Sonne zu sitzen und auf die Hühner aufzupassen, damit sie nicht in den Garten liefen oder sich über den Hafer in der Scheune hermachten. Dass jemand ins Siechenheim gegeben wurde, ist mir nicht in Erinnerung, jedenfalls nicht, wenn noch Familie da war. Wenn sich in dem engen Raum zwischen herumwuselnden Kindern noch die Großeltern drängten, hing natürlich gelegentlich der Haussegen schief, und die Hausfrau, mit reichem Kindersegen bedacht, hatte neben all der anderen Arbeit, die auf sie wartete, noch die Pflege am Hals. Dass sie gelegentlich ins Schleudern kam und harte Worte fielen, ist anzunehmen. Dann verbündete sich der Opa mit dem Enkel: »Sag mal, Junge, steht hier nicht irgendwo noch ’ne Flasche Bier rum?« Der Junge verstand. Dafür verpetzte ihn der Großvater nicht, wenn er sich in der Küche über die Rosinen und den Sirup hermachte oder über Vaters Tabak. Aber bei aller Zuneigung zu den Enkelkindern hatte er stets den Spruch »Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser« im Kopf und seine ersparten Groschen in der Sammeltasse scharf im Auge.

Wir Kinder lernten eine Menge von den Alten. Sie wussten, wann sich ein Gewitter ankündigte, wann die Fische am besten bissen und unter welchen Bäumen man Schutz vor den Blitzen suchen durfte. Sie hatten zwei Kriege miterlebt, den von 1870 und den Ersten Weltkrieg.

Aber was ein Krieg wirklich bedeutet, lernten wir nicht, nur so viel, dass es anscheinend für die Hochbetagten die einzige Gelegenheit gewesen war, einmal aus dem Dorf herauszukommen, um was von der Welt zu sehen. Denn ihre Vergnügungen waren bescheiden. Sie erschöpften sich in Familienfeiern und Festtagen wie Weihnachten – einer der wenigen Anlässe, bei denen man einmal wieder in den Genuss »der kalten Pracht« kam, wie die gute Stube genannt wurde, die dann richtig geheizt war und in der man die Feiertage verbrachte. Und dann waren da natürlich noch das Schützenfest und die Zusammenkünfte des Kriegervereins.

Alles Neue lehnten die Alten ab, genau wie die misstrauisch beäugten Sommerfrischler, die die Seen umlagerten und das Gras zertrampelten, kurz bevor es gemäht wurde.

Im Gegensatz zu uns heutigen Alten waren sie schicksalsergebener, geduldiger, und allem Unangenehmen, das das Alter so mit sich bringt, standen sie gelassener gegenüber. Dabei bekamen sie mit abnehmenden Kräften die Mühsal des Alters mit besonderer Härte zu spüren, wie etwa den Gang zum Plumpsklo auf dem Hof bei Sturm, Regen und Glatteis, denn so etwas wie ein Badezimmer gab es nicht, und die kleine, oft fensterlose, nicht beheizbare Schlafkammer war bei fünfzehn Grad unter null alles andere als ein Ort der Behaglichkeit. Dazu kamen die üblichen Altersschmerzen, verursacht von Rheuma und Gicht; die von Frostbeulen geschwollenen Füße passten in keine Schuhe mehr, und man plagte sich mit einem chronischen Husten herum, der die Familie bei Tag und Nacht als Geräuschkulisse begleitete.

Die Gefahren, die auf sie lauerten, waren andere als bei uns, aber sie hatten die gleiche Wirkung. Zwar war das Risiko, von durchgehenden Pferden, vom Heuwagen oder Trecker zermalmt zu werden, verhältnismäßig gering, schon eher musste man aber befürchten, bei hohem Schnee und Glatteis – noch dazu im Dunkeln – auf dem Weg zum Plumpsklo hinzufallen und sich die Hüfte zu brechen und dann womöglich ins Krankenhaus zu müssen. Und das wollte man ja nun auf keinen Fall. Da starben ja bekannterweise die Leute wie die Fliegen. Krankenhaus bedeutete praktisch das Ende, das wusste doch jeder! Dem Nachbarn hatte der Arzt freundlich erklärt, nur ein kleiner Eingriff, und dann war das Bein weg.