9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: FISCHER E-Books

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Das Private, das unverwechselbar Menschliche, das Sympathische - die Bredow hat es in all ihren Büchern zum Mittelpunkt gemacht. Dabie hat sie nie übersehen, dass ihre liebenswerten Gestalten nicht im luftleeren Raum leben, sondern in einer Landschaft, einer Stadt, vor allem aber in einer Zeit samt ihren Irrungen und Wirrungen. Um nichts anderes geht es im neuen Buch der Bredow. Alles dreht sich um ein liebenswertes junges Mädchen voller Träume und Wirklichkeitssinn, dem die Eltern abhanden gekommen sind. An deren Stelle tritt - erziehend, liebend, sich kümmernd - ein ganzer Familienclan, in dem sie herumgereicht wird. Solch eine bunte Ansammlung von Menschen, die nichts als das Beste wollen, garnatiert eine Häufung von Zu- und Zwischenfällen , von Episoden voller Alltag und Sensationen. Das Milieu ist wie bei dir und mir, und die Zeit ist eben jene, wo in Deutschland wieder zusammenwächst, was zusammengehört. Dabeit taucht, zur Verwunderung aller, auch der wahre Vater unserer Heldin wieder auf ... Ilse Gräfin von Bredow hat ein köstliches und nachdenklich stimmendes Buch geschrieben - über Menschen, die im wahren Leben so gerne übersehen werden. Über ihre Sehnsüchte und Probleme, die im strapazierten Zeitgeist selten einen Platz finden. Über Ereignisse, die nur Menschen zustoßen, die noch echten Sinn füreinander haben. Kurz: Die Bredow hat ein weiteres kleines Meisterwerk geschrieben.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 262

Veröffentlichungsjahr: 2018

Ähnliche

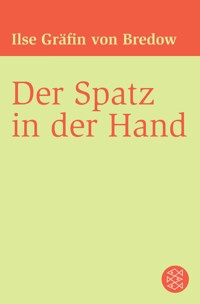

Ilse Gräfin von Bredow

Der Spatz in der Hand

Über dieses Buch

Das Private, das unverwechselbar Menschliche, das Sympathische - die Bredow hat es in all ihren Büchern zum Mittelpunkt gemacht. Dabie hat sie nie übersehen, dass ihre liebenswerten Gestalten nicht im luftleeren Raum leben, sondern in einer Landschaft, einer Stadt, vor allem aber in einer Zeit samt ihren Irrungen und Wirrungen.

Um nichts anderes geht es im neuen Buch der Bredow. Alles dreht sich um ein liebenswertes junges Mädchen voller Träume und Wirklichkeitssinn, dem die Eltern abhanden gekommen sind. An deren Stelle tritt - erziehend, liebend, sich kümmernd - ein ganzer Familienclan, in dem sie herumgereicht wird. Solch eine bunte Ansammlung von Menschen, die nichts als das Beste wollen, garnatiert eine Häufung von Zu- und Zwischenfällen , von Episoden voller Alltag und Sensationen. Das Milieu ist wie bei dir und mir, und die Zeit ist eben jene, wo in Deutschland wieder zusammenwächst, was zusammengehört. Dabeit taucht, zur Verwunderung aller, auch der wahre Vater unserer Heldin wieder auf ...

Ilse Gräfin von Bredow hat ein köstliches und nachdenklich stimmendes Buch geschrieben - über Menschen, die im wahren Leben so gerne übersehen werden. Über ihre Sehnsüchte und Probleme, die im strapazierten Zeitgeist selten einen Platz finden. Über Ereignisse, die nur Menschen zustoßen, die noch echten Sinn füreinander haben. Kurz: Die Bredow hat ein weiteres kleines Meisterwerk geschrieben.

Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de

Impressum

Erschienen bei FISCHER E-Books

© 2017 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main

Covergestaltung: Nicole Lange, Darmstadt

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

ISBN 978-3-10-490769-7

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.

Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.

Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.

Inhalt

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

7. Kapitel

8. Kapitel

9. Kapitel

10. Kapitel

11. Kapitel

12. Kapitel

13. Kapitel

14. Kapitel

15. Kapitel

16. Kapitel

Anmerkung

1

Onkel Ludwig ist verschwunden. Niemand weiß, wo er steckt. Trübsinnig verrühre ich die Sahne in meiner Kaffeetasse und starre vor mich hin. Um mich herum, wie gewohnt, Großeltern, Onkel und Tanten, die mich zu trösten versuchen, jeder auf seine Art. Seit meiner Kindheit fühlen sie sich für mich verantwortlich und mischen sich in meine Angelegenheiten, ein für Außenstehende schon immer etwas verwirrender Zustand. «Wer zum Teufel ist denn nun eigentlich dein Erziehungsberechtigter?» fragte mich mein Klassenlehrer jedesmal mürrisch, wenn wieder ein Mitglied dieses Familienklüngels zu ihm kam und Rechenschaft verlangte, und spottete: «Schneewittchen und die sieben Zwerge.» Der Vergleich hinkt, nur Opa und Onkel Jochen, sein Bruder, sind von kleiner Statur.

Sieben vom Schlage der Petersens, die sich um mein Heil sorgen und mich gängeln. Ich seufze tief, was Tante Leonie mißversteht und natürlich auf den verschwundenen Onkel bezieht. «Keine Bange, Unkraut vergeht nicht.» Sie tastet nach ihrem merkwürdigen Zopf, den sie neuerdings auf dem Kopf trägt. «Der ist als Kind noch sorglos auf dem Eis herumgeflitzt, da sind die Wildenten schon eingebrochen. Bestimmt steckt eine neue Freundin dahinter. Hätte er sich sonst eine Vertretung für seine Praxis besorgt? Unser Herr Doktor liebt nun mal die Abwechslung.» Sie lächelt säuerlich.

«Der olle Geheimniskrämer, noch genau wie früher. Nichts als Flausen im Kopf.» Opa nickt zustimmend und tischt uns zum neunundneunzigsten Mal die Geschichte aus Ludwigs Kindheitstagen auf. Schon damals war Ludwig der beste Freund meines Vaters gewesen und auch von Opa wohlgelitten. Beim Räuber- und Gendarmspiel kam er plötzlich auf die Idee, die strohgedeckte Scheune des Nachbarn zu entern. Mit dem nicht unbedingt passenden Ruf «Mir nach, spricht Christus, unser Herr» balancierte er über das Dach, gefolgt von seiner gehorsamen Mannschaft. Prompt brachen sie allesamt ein und knallten auf einen Leiterwagen. «Das war vielleicht ein Geschrei. Heulend kamen sie aus der Scheune gehumpelt. Einer hatte sich sogar den Arm gebrochen. Aber dieser unnütze Bengel, dieser Ludwig, nicht mal ’ne Schramme.» Opa lacht jedesmal wieder über den Scheunensturz und gibt widerwillig zu, daß Ludwig ein einfallsreiches Kerlchen war. Nur Großtante Irmchen teilt meine Sorgen. Sie befürchtet, wie gewöhnlich, Schreckliches. Drogen könnten im Spiel sein, vielleicht sogar eine Entführung; diese irische Untergrundbewegung schnappt doch meist die Falschen. Erst neulich hat sie einen Bericht darüber in einer ihrer Illustrierten gelesen. Oder die Mafia ist hinter ihm her. Opa sieht sie verächtlich an. «Was für ein Schwachsinn.»

Während sie so reden, wird mir immer elender. Wahrscheinlich bin ich, das Kuckuckskind, mal wieder schuld an allem. Am liebsten möchte ich heulen, aber ich reiße mich zusammen. Meine Affenliebe zu diesem Onkel ist der Familie von Anfang an suspekt gewesen. Jeder hat seine Meinung über ihn. Tante Irmchen findet ihn charmant und lobt seine Anhänglichkeit an sie. Nur ein bißchen pünktlicher könnte er sein; und das Rauchen sollte er sich abgewöhnen. «Diesen Qualm hält ja keine Gardine aus.» Onkel Jochen und Tante Edith bescheinigen ihm «sehr viel Gemüt», worauf Tante Leonie jedesmal bedeutungsvoll nickt und dann düster sagt: «Ihr kennt ihn eben nicht. Er ist und bleibt ein krasser Egoist.» Da ist Oma anderer Ansicht. Sie lobt Onkel Ludwigs Treue zu meinem verschollenen Vater und daß er sich deshalb so vorbildlich um mich kümmert. Opa darf sie damit nicht kommen, der behauptet nämlich, dafür hätte Ludwig seine Gründe. Das schlechte Gewissen täte ihn drücken. Oma sieht ihn dann immer unwillig an. «Ach, hör doch auf, Hermann!»

Soviel sie auch an ihm herummäkeln, er ist und bleibt ein unerschöpfliches Thema, bestens geeignet, das Gespräch bei Familienfeiern nicht einschlafen zu lassen. Wenn die Unterhaltung über Krankheiten, das miese Fernsehprogramm, die Umweltverschmutzung oder sensationelle politische Ereignisse allmählich versackt, braucht nur jemand zu fragen: «Übrigens, was treibt eigentlich euer Ludwig?», und schon werden die Köpfe wieder zusammengesteckt.

Im Augenblick ist natürlich sein geheimnisvolles Verschwinden das große Rätsel. Auch sein Vertreter kann sich keinen Reim darauf machen. Zwei Wochen waren vorgesehen, und nun ist bereits mehr als ein Monat vergangen. Ihm kann es nur recht sein. Onkel Ludwigs Zahnarztpraxis floriert, die anfänglichen Schwierigkeiten mit den weiblichen Patienten sind überwunden. Sie hatten ihn jedesmal bei der Begrüßung enttäuscht angesehen und gefragt: «Ist denn Herr Doktor Petersen noch nicht zurück?» Inzwischen haben sie sich an den Neuen gewöhnt, auch daran, daß er keinen Titel hat.

Die Familie gibt es zwar nicht zu, aber für uns spielt Onkel Ludwigs Titel eine gewisse Rolle, und wir lassen gern dezent durchblicken, daß wir einen Akademiker in der Familie haben; zwar der einzige bisher, aber das wird sich hoffentlich ändern. Auch ich soll unbedingt studieren, und man kann nur hoffen, sagt Opa, daß ich nicht wie mein Vater das Glück mit Füßen trete oder eine Herumtreiberin werde wie meine Mutter. Der Apfel fällt nun mal nicht weit vom Stamm, und Undank ist der Welt Lohn.

Opa war deshalb besonders hinterher, daß ich das Abitur machte. Als ich mit fünfzehn um ein Haar sitzenblieb, flippte er völlig aus und kam mir gleich wieder mit der alten Leier, wie er in meinem Alter schon hatte schuften müssen. Mit den Hühnern aus dem Bett, jawohl, und keine Rede von Jugendschutz und so. Und daß ich wie eine Prinzessin auf der Erbse gehalten werde und von den Frauensleuten viel zu sehr in Watte gepackt. Als Tante Leonie vermitteln wollte und sagte, daß sich vielleicht allmählich die Hormone bei mir bemerkbar machen, schnauzte er sie an, von solchen Schweinereien wolle er nichts hören.

Es gab mal wieder eine richtige Familienszene.

Ich schrie, die Schule könne mir gestohlen bleiben, ich wolle viel lieber Friseuse werden wie Tante Leonie. Und Opa brüllte etwas von dem berühmten Undank in der Welt. Großmutter versuchte abwechselnd ihn – «Nun mal sachte, Hermann» – und mich – «Kind, wir hören dich ja, schrei doch nicht so» – zu beschwichtigen. Als er dann wieder mit seinem Apfel, der nicht weit vom Stamm fällt, kam, fing Großmutter an zu weinen, und ich wußte, jetzt denkt sie an meinen verschollenen Vater. Opa war gleich wie umgewandelt und tröstete sie und sagte: «Du hast ja recht, Hänsgen war ein feiner Junge.» Dann redeten sie leise miteinander, und ich stand verloren da und kam mir völlig überflüssig vor.

«Und ich werd’ doch Friseuse!» schrie ich dann, malte mir die Lippen himbeerrot an, und ehe Großmutter zu der stereotypen Frage «Wo gehst du hin?» ansetzen konnte, hatte ich schon das Zimmer türenknallend verlassen und radelte zu Onkel Ludwig, meinem Seelentröster in jeder Lebenslage. Der hörte mich in seiner teilnehmenden, wenn auch etwas abwesenden Art an und strich mir beruhigend übers Haar.

«Sonst schimpft Opa immer auf die Studenten und findet, sie sollten lieber was Vernünftiges lernen, als jahrelang auf den Universitäten herumzulümmeln», beschwerte ich mich. «Ständig sagt er, nur Handwerk hat goldenen Boden.»

«Handwerk ist alles, mein Kleines», sagte Onkel Ludwig. «Auch ein Professor muß sein Handwerk verstehen. Aber dein Großvater hat schon recht. Ein so guter Malermeister wie er ist gefragter als jeder Diplompsychologe.»

Das stimmt. Nicht mal unser Bürgermeister würde es mit Opa verderben wollen. War nicht sogar der Vater von Klaus Friesen – der Chefarzt vom Krankenhaus und Herr über Leben und Tod – zu Kreuze gekrochen, als sein Sohn im ersten Schuljahr vor der versammelten Klasse «beschissener Bastard» zu mir gesagt hatte? Professor Friesen hatte sofort den Gang nach Canossa angetreten. Großvater, von kleiner, aber kräftiger Statur und als cholerisch bekannt und gefürchtet, stand finster vor seiner Werkstatt, als der Herr Professor mit federndem Schritt, sich dabei nervös durchs Haar fahrend, nahte. Schon an der Gartenpforte begann er mit den Komplimenten – was für ein stilvolles Häuschen, was für ein entzückender Garten – und ging dann nahtlos zu wortreichen Entschuldigungen über. «Es ist mir wirklich äußerst unangenehm, Herr Petersen, daß sich mein Sohn so danebenbenommen hat. Natürlich weiß er gar nicht, was ein Bastard ist.»

«Das will ich stark hoffen», schnaubte Opa.

Es gab noch einiges Hin und Her, bis man im Haus mit dem Versöhnungsschnaps anstoßen und die üblichen Floskeln wechseln konnte: wie kalt in diesem Jahr der Sommer sei und wie ungewöhnlich trocken. Der Herr Professor verabschiedete sich sichtlich erleichtert, nicht ohne vorsichtig zu fragen: «Wir können doch am Montag mit Ihnen rechnen? Meine Frau verläßt sich fest darauf.»

Opa nickte gnädig. «Geschäftliche Vereinbarungen pflege ich einzuhalten, Herr Professor.»

«Nun ja, es kann ja mal was dazwischenkommen», begütigte der Professor und federte nach einem herzhaften Händedruck davon.

Großvater macht viel davon her, daß die Petersens eine uralte Handwerkerfamilie sind. Einer unserer Vorfahren soll sogar als Hufschmied in Wallensteins Lager dem großen Feldherrn das Leibroß beschlagen haben. Sie sind seit Generationen in der Stadt ansässig, diesem beschaulichen, im Krieg von Bomben verschonten Nest, das von den Steuern eines amerikanischen Chemiewerks lebt. Die Fabrik liegt auf der anderen Seite des Flusses, dem man kaum ansieht, was alles in ihn hineingeschüttet wird. Ich persönlich halte den Ort für ein ziemliches Kaff, doch meiner Familie darf ich damit nicht kommen. Sicher, der alte Stadtkern mit seinen niedrigen Fachwerkhäusern, die man für viel Geld renoviert und herausgeputzt hat, wirkt recht dekorativ, und die Läden in den engen, kopfsteingepflasterten Gäßchen sind auch ganz schick. Aber sonst ist wenig los, bis auf die Sommermonate, wenn die Touristen uns überschwemmen. Die sind natürlich, wie es sich gehört, ganz hin und weg von der «entzückend altertümlichen» Brücke, dem Fluß, den uralten Kastanien und dem Brunnen auf dem Marktplatz, der so romantisch plätschert, ein Geräusch, das ich eher einschläfernd finde. Wie fette, gurrende Tauben hocken die Stadtbesucher überall herum, in den Arkaden kann man vor lauter Gewimmel kaum noch gehen und glitscht auf Eiswaffeln oder Pommes und Ketchup aus. Auf den Bänken dösen die ganz Alten stundenlang behaglich vor sich hin. Wahrscheinlich träumen sie dabei von der guten alten Zeit, als man noch barfüßig hinter dem Wassersprenger herlief, dem Drehorgelspieler Geld aus dem Fenster zuwarf und ihr «Führer» für Sauberkeit und Ordnung sorgte. Auch die alte, im Stadtführer als besonderer Höhepunkt erwähnte Backsteinkirche ist ein beliebtes Ziel. Ich kann mir was Interessanteres vorstellen. Anders meine Familie. Sie ist stolz auf ihre Stadt, die sich in ihren Augen durchaus mit Rothenburg ob der Tauber messen kann. Doch es ist nicht alles Gold, was glänzt, sagt Opa. Nicht bei der Kirche, deren Dachrinne dringend erneuert werden müßte, nicht bei den Stadtvätern, die mit den Steuergeldern nur so um sich schmeißen, und schon gar nicht bei Onkel Ludwig, auch wenn ihn die Lokalzeitung gern «einen Sohn dieser Stadt» nennt, auf den wir alle stolz sein können, und die seinen schicken Bungalow als «Domizil» bezeichnet.

Immerhin ist Opa ehrlich genug, um, wenn auch widerstrebend, zuzugeben, daß Onkel Ludwig seiner Zeit schon immer ein Stück voraus war. Als Mallorca noch hoch im Kurs stand, fuhr Ludwig längst in die Toskana, und während sein ehemaliger Chef und einziger Konkurrent in der Stadt, der das militärische Gehabe eines Feldschers nie abgelegt hatte und sehr viel vom Zähneziehen hielt, mit Gerätschaften hantierte, die Preßluftbohrern glichen, und verängstigte Patienten auf abgewetzten Stühlen im zugigen Flur lange warten ließ, räkelte man sich bei Onkel Ludwig bereits in einem boudoirähnlichen Wartezimmer mit lieblichen Landschaften an den Wänden und einem Schaukelpferd für die Kinder geplagter Mütter in der Ecke. War man an der Reihe, nahm man auf einer Art Ruhebett Platz, umduselt von sanfter Musik, über sich das gebräunte, markante Gesicht Onkel Ludwigs, der behutsam den Bohrer neuesten Modells führte. In einer der bunten Illustrierten sieht er noch heute dem Leser mit aufmunterndem Lächeln entgegen, erzählt ihm über Desensibilisierung gegen Zahnarztphobie und unterweist ihn in sinnvoller Zahnpflege. Er hat sogar etwas Bahnbrechendes auf dem Gebiet der Jacket-Kronen erfunden und ist dafür ausgezeichnet worden. Er ist überall beliebt, außer bei Opa. Opa ist und bleibt eben ein nachtragender Mensch.

So regt er sich heute noch darüber auf, daß ihm Ludwig als Halbwüchsiger einen Hecht, den Hecht, wie Opa sagt, praktisch vor der Nase weggeschnappt hat. «Einfach mit’m Käscher aus’m Graben», gibt er mal wieder zum besten.

«Damals hast du darüber gelacht», sagt Großmutter. «Ich will abdecken, trink deinen Kaffee aus.» Kaffee ist bei uns ein heiliges Getränk und wird zu jeder Tageszeit serviert. Kaum taucht jemand auf, heißt es: «Wie ist es mit einer schönen Tasse Kaffee?»

Opa gehorcht wortlos. Ein wenig bedripst sieht er vor sich hin. Für einen Augenblick vergesse ich meinen Kummer. Er tut mir leid, daß er heute nicht so recht zum Zuge kommt. Natürlich habe ich die Geschichte von dem Hecht schon hundertmal gehört. Hundertmal bin ich den Großeltern und Großtanten auf den Pfaden ihrer Erinnerungen hinterhergetrabt. Die armen Alten, ganz verstrickt im Netz ihres langweiligen Lebens, das für sie selber so bemerkenswert und aufregend zu sein scheint, daß sie immer wieder darauf zurückkommen. Wann haben sie schon diesen trübsinnigen Ort verlassen? Opa nur als Soldat, und Großtante Irmchen bei dem kurzen Intermezzo mit dem amerikanischen Sergeanten, der sie in einem rumpeligen Transportflugzeug ins goldene Land ihrer Träume, nach Amerika, entführte. Viel gesehen hat sie davon nicht. Der Sergeant war in der Nähe der Wüste stationiert, und in einer überaus trostlosen Gegend hatte sie, in der Hitze zerfließend, den halben Tag vor weitgeöffnetem Eisschrank gesessen und vor Heimweh weinend kiloweise Eiscreme in sich hineingestopft, eine Episode, über die die Familie gern hinweggeht.

Großtante Irmchen schwärmt lieber von den fünfziger Jahren, als sie mit Ludwigs Mutter, der schönen Toni, voller Abenteuerlust auf der Vespa über die Straßen brauste. Viel ist dabei nicht herausgekommen, wie ich finde. Nicht mehr als bei Omas vielgepriesenem Apfelbaum, von dem sie jedes Jahr behauptet: «Ihr werdet sehen, diesmal trägt er prächtig.» Und dann sind es doch nur wieder diese Schrumpeläpfel, an denen man sich die Zähne ausbeißt und auf die nicht einmal die Wespen Appetit haben.

Ich werde mich jedenfalls mit so dürftigen Erlebnissen nicht zufriedengeben. Ich werde die Glocken läuten lassen, obwohl ich schon jetzt einiges mitgemacht habe. Erst sind mir meine Eltern abhanden gekommen und nun auch noch mein geliebter Onkel. Im Moment ist alles etwas kompliziert. Im letzten Jahr hat sich so viel ereignet, man sollte es nicht glauben. In der ganzen Welt, aber auch bei mir haben sich die Dinge überstürzt. Aber was soll’s. Augen zu und durch, sagt Opa immer. Es werden schon wieder ruhigere Zeiten kommen.

2

Das war auch schon nach dem Krieg die Meinung von Opa und Konrad Petersen, seinem entfernten Cousin, gewesen. Auch sie waren, wie später ihre beiden Söhne, von Kindheit an befreundet. «Aber dann, aber dann», sagt Großtante Irmchen, von der ich die Geschichte habe, und macht ihr wissendes Gesicht. «Glück und Glas, wie leicht bricht das.» Die beiden Freunde verliebten sich in dasselbe Mädchen, die schöne Toni, und gleich so heftig, daß die Freundschaft flöten ging.

Toni und ihre Familie waren bei Kriegsende vor den Russen geflohen. Sie kamen aus der Zone, wie die Petersens die DDR immer nannten. Toni war mit ihrer Familie und vielen anderen Flüchtlingen in einer ehemaligen Arbeitsdienstbaracke untergebracht, in der Nässe und Wind durch alle Ritzen drangen und jeden Tag aufs neue der Kampf um den einzigen qualmenden Herd entbrannte. Daher brauchte man sie auf dem Landratsamt, wo sie eine Stellung als Schreibkraft gefunden hatte, nicht lange zu bitten, wenn es galt, Überstunden zu machen. In den Diensträumen war es angenehm warm, und die englischen Besatzer zeigten sich großzügig im Verteilen von Zigaretten, Schokolade und Bohnenkaffee.

Zur selben Zeit nun bekam Opa den Auftrag, das Dienstzimmer des Captains zu streichen, während Konrad Petersen, der in der Klempnerei seiner Eltern arbeitete, sich um verstopfte Ausgüsse und Rohrbrüche kümmern mußte. Beiden stach die schöne Toni auf der Stelle ins Auge. Unschlüssig flatterte sie zwischen ihnen hin und her. Maler oder Klempner, das war hier die Frage.

Opas und Konrads Eltern mißfiel das Ganze sehr. Zwar erzählte man sich, die schöne Toni habe sogar das Lyzeum besucht und ihr Vater sei Mühlenbesitzer gewesen, aber fürs Gewesene gibt der Kaiser nun mal nichts. Und Flüchtlinge behaupteten viel, wenn der Tag lang war. Unter einer Villa oder einem Hof taten die’s doch nicht. Die Jungs, so die Eltern, sollten mit was Ordentlichem nach Hause kommen. Das wenigste, was man verlangen konnte, war eine vernünftige Aussteuer. Hübsch war ja diese Toni, das mußte ihr der Neid lassen.

Opa und Konrad war das Gerede der Eltern schnurz. Die knapsten sich jeden Pfennig ab, um auf dem Schwarzmarkt kleine Geschenke für Toni zu erstehen.

Eine Zeitlang sah es so aus, als ob Opa das Rennen machen würde. Doch dann starben Konrads Eltern kurz nacheinander. Dieses traurige Ereignis mit seinen lukrativen Folgen gab den Ausschlag. Als ich mich, während Tante Irmchen mir die Geschichte erzählte, darüber empörte, nahm Tantchen die schöne Toni in Schutz: «Ein Flüchtling mußte nun mal praktisch denken. Dein Großvater war nur Geselle und hatte sonst nichts an der Hacke. Aber Konrad besaß jetzt ein eigenes Geschäft. Hermann wollte es zuerst partout nicht wahrhaben und hat sich fürchterlich geschämt, besonders für die zwei Liebesbriefe, die er sich für Toni abgerungen hatte. Ein Wunder, daß er nicht vor lauter Verzweiflung seinen Kopf in einen Eimer voll Farbe gesteckt hat.» Sie machte ein spöttisches Gesicht. «Hermann ist doch zu allem fähig.»

Nach Tante Irmchens Darstellung hatte Konrad der Triumph aus allen Knopflöchern geleuchtet, als er seinen Freund von der Verlobung in Kenntnis setzte. Dumpf, ohne eine Reaktion zu zeigen, war Hermann neben ihm durch das Städtchen getrottet. Als Konrad ihm dann auch noch mit gönnerhafter Gebärde seinen Arm um die Schultern legte, flammte eine rasende Wut in ihm auf. Blitzschnell schlug er zu. Eine wilde Prügelei begann, direkt vor dem Laden des Friseurs. Der hatte gerade sein Geschäft wiedereröffnet und war dabei, mit der Frau des Bürgermeisters Süßholz zu raspeln. «Gnädige Frau haben das reinste Engelshaar.»

«O Gott», rief die engelshaarige Dame und deutete erschrocken auf das Gebalge vor dem Laden. «Zeiten sind das, jetzt wird sich hier schon auf offener Straße geprügelt.»

In dem Friseur erwachte der ehemalige Feldwebel. Er riß die Tür auf und schnarrte: «Wohl verrückt geworden, Leute? Auf der Stelle auseinander!» Seine Kommandostimme verfehlte ihre Wirkung nicht. Hermann und Konrad kamen zur Besinnung, rappelten sich auf, klopften sich den Anzug ab und gingen schweigend in verschiedene Richtungen davon, ohne die gaffenden Zuschauer zu beachten.

Nach Ludwigs Geburt verlor die schöne Toni bald die Lust an der ganzen Klempnerei mit ihren beiden Dauerthemen: verstopfte Klos und Leckagen. Nach der Währungsreform überredete sie Konrad, das gutgehende Geschäft zu verkaufen und Kinobesitzer zu werden. Konrad Petersen fand diesen Vorschlag seiner hübschen Frau reichlich abwegig. «Also wirklich, Ideen hast du, einfach gediegen.» Aber natürlich setzte sie ihren Willen durch, und so wurden sie Inhaber des einzigen Lichtspieltheaters am Ort, der «Palette», zu dem man an den Abenden und Wochenenden in Scharen pilgerte, um sich von Maria Schell, Dieter Borsche, Ruth Leuwerik, O. W. Fischer und anderen zu Tränen rühren zu lassen.

Anfang der sechziger Jahre wurde das Kino verkauft und eine Speditionsfirma gegründet. Auch sie lief wie geschmiert. Wie mir die Familie erklärte, waren damals die Menschen äußerst mobil, und es wurde, als das Wirtschaftswunder in voller Blüte stand, viel hin- und her- und aus- und umgezogen.

Konrad Petersen gehörte zu den ersten, bei denen der Wohlstand ausbrach. Das neuerbaute Haus war aufs modernste eingerichtet. Opa wollte von so was nichts hören. «Noch ist nicht aller Tage Abend», sagte er bedeutungsvoll und: «Hochmut kommt vor dem Fall.» Womit er auf das grüngekachelte Badezimmer und die schwarze Badewanne anspielte, die Toni Petersen bereits besaß, als man sich in den Nachbarhäusern noch das Klo auf der Treppe teilen mußte.

Die Strafe für diesen ungeheuren Luxus folgte dann ja auch auf dem Fuße. Das von Konrad, diesem Stümper, wie ihn Opa jetzt verächtlich nannte, montierte Mischventil an der Badewanne funktionierte nicht. Das heiße Wasser verbrannte dem kleinen Ludwig die Füße. Seine Schreie gellten durch das offene Fenster bis auf die Straße. Die Anwohner steckten die Köpfe zusammen. Diese hergelaufene Person aus der Zone mißhandelte doch wohl nicht ihr Kind?

Opa allerdings ließ dieses Mißgeschick kalt. Tante Irmchen geht sogar soweit, zu behaupten, Opa hätte es Klein-Ludwig gegönnt. Aber das ist eine gemeine Unterstellung. Sein Groll kam erst sehr viel später, als sein Sohn Hänsgen und Ludwig längst erwachsen waren und in Hamburg lebten.

Nur Ludwig, davon war Opa überzeugt, konnte Hänsgen den Floh ins Ohr gesetzt haben, in Abendkursen das Abitur nachzuholen und anzufangen, etwas so Hirnrissiges zu studieren wie Soziologie, ein Studienfach, das in den sechziger Jahren in Mode kam.

Opa spricht nur ungern darüber, und wenn, sagt er düster: «Kaum gewonnen, schon zerronnen. Dann hat dein Vater das Studium wieder an den Nagel gehängt. Und dabei hatte ich mir alles so schön vorgestellt.»

Sein Sohn sollte bei einem befreundeten Kollegen in Hamburg nach der Gesellenprüfung den letzten Schliff bekommen. Mein Vater zeigte wenig Lust dazu. Er fand’s wundervoll zu Hause, ließ sich von seiner Mutter verwöhnen und sprach wie sie: «Gut Ding will Weile haben.»

Anders Ludwig. Der hatte früh das Abitur gemacht, beschäftigte sich während seines Studiums bereits mit fremder Leute Zähne und war von dem freien Leben in der großen Stadt begeistert. Er unterstützte Opa und redete Hänsgen zu. «Mensch, das ist doch eine prima Idee von deinem Alten. Da kommst du endlich mal hier raus.» Hänsgen ließ sich überreden, Ludwig besorgte ihm ein Zimmer in seiner Wohngemeinschaft, die sich damals noch Kommune nannte, und holte ihn vom Bahnhof ab. Ludwig war sehr stolz auf seine Kommune. Sie war das Feinste vom Feinen, sogar eine Prinzessin gehörte dazu und die Tochter und Erbin eines Möbelfabrikanten, deren Ideen sehr viel revolutionärer waren als ihre Zimmereinrichtung.

Die Kommune bestaunte das neue Mitglied. Ein in ihren Augen echtes Arbeiterkind, mit so was konnten die anderen Genossen nicht aufwarten. Sie begrüßten Hänsgen aufs herzlichste und bewirteten ihn mit einem Abendbrot, das aus klebrigen Nudeln und Ketchup bestand. Während er aß, fragten sie ihn, von welchem Konzern er ausgebeutet werde. Hänsgen blickte entrüstet vom Teller auf: «Wir sind selbständige Handwerker! Mein Vater ist Malermeister.» Angewidert schob er den Teller mit dem Pamps weg.

«Ist er nicht süß?» sagte eine Mädchenstimme hinter ihm. Er drehte sich um, und da stand sie nun vor ihm, meine schöne, umschwärmte, treulose Mutter. Und ihre graugrünen Augen mit dem leichten Silberblick waren neugierig auf ihn gerichtet. Onkel Ludwig demonstrierte sogleich Besitzanspruch. Er legte den Arm um sie und sagte: «Das ist unser Glanzstück, Reni.»

Sie warf ihr Loreleihaar zurück und fragte Hänsgen, der sie fasziniert anstarrte: «Warum ißt du nicht? Haben dir die Nudeln etwa nicht geschmeckt? Hab ich selbst gekocht.»

Ludwig enthob ihn einer Antwort. Er meinte, das wollten sie jetzt nicht ausdiskutieren: «Ich zeig dir erst mal, wie wir wohnen.»

Hänsgen verschlug es bei der Besichtigung die Sprache. So eine verdreckte Küche hatte er noch nie gesehen, und auch noch nie so eine schmutzstarrende Badewanne, in der zwei Pullover in einer rötlichmilchigen Seifenbrühe schwammen, wogegen die Handtücher schon lange kein Waschpulver mehr gesehen hatten. Mein geliebter penibler Onkel, der mich glatt verstoßen würde, wenn ich sein Badezimmer je so einsaute, erzählt die Geschichte neuerdings immer öfter und mit Genuß. Und daß Hänsgen arglos fragte: «Ihr seid wohl gerade erst eingezogen? Aber so verwahrlost hättet ihr die Räume nicht übernehmen dürfen.»

«In ein paar Tagen stört es dich nicht mehr», versicherte ihm Freund Ludwig. «Kommunikation und Solidarität sind wichtiger als Ordnung. Das da ist dein Zimmer, nebenan schlafen Reni und ich!» Er öffnete die Tür zum Nebenraum, und Hänsgen sah verlegen auf das Durcheinander von Matratzen und Bettzeug.

Die Kommune war sehr zufrieden mit ihm. Zwar schlief er häufig bei den Diskussionen über den neuen sozialistischen Menschen ein und verwechselte beharrlich Che Guevara, Ho Chi-Minh und Mao. Aber dafür konnte er tapezieren und malern, eine wirklich glückliche Fügung.

Man nahm sich mit dem «Kind des Volkes» viel vor. Unter sanftem Gruppenzwang kündigte er seinem verdutzten Meister.

Hänsgen machte das Abitur nach, begann mit dem Studium und spannte nach beharrlichem Werben seinem flotten Freund das Glanzstück Reni aus: Ohne viele Worte nahm sie ihr Bettzeug und quartierte sich in Hänsgens Zimmer ein.

Im Gegensatz zu ihren Vätern blieben die beiden jungen Männer Freunde, obwohl Onkel Ludwig diese Niederlage bis heute nicht so recht verwunden hat. Erst in letzter Zeit scheinen seine sentimentalen Erinnerungen an meine Mutter zu verblassen. Aber aufgewachsen bin ich mit den Schilderungen ihrer Einzigartigkeit. Dabei hat er mich dann jedesmal mitleidig angesehen.

Doch er gibt auch zu, daß sie flatterhaft war und ihr dauernd neue Ideen durch den Kopf schossen, die sie unbedingt ausprobieren mußte. Mit Geld wußte sie nicht umzugehen. Statt was Vernünftiges zu lernen, lebte sie von irgendwelchen Jobs, die Abwechslung brachten. Sie arbeitete als Mannequin oder bei einem Institut für Meinungsumfragen und sauste als Marswerbung in einer feuerroten Uniform in einem feuerroten Cabriolet durch die Straßen, um auf Marktplätzen und vor Gasthäusern Schokoladenriegel zu verteilen. Oder sie befragte biedere Hausfrauen auf dem Land nach ihrer Sexualität, dank Oswalt Kolle das Thema Nr. 1.

Großvater schluckte nur mühsam, daß sein geliebter Sohn das Glück mit Füßen trat. Als er dann auch noch erfahren mußte, daß Hänsgen das Studium abgebrochen hatte und in wilder Ehe mit einem verrückten Weibsbild lebte, war es völlig aus. Für ihn stand fest: Schuld an diesem ganzen Desaster war Ludwig. Dabei hatte der arme Onkel sich redlich gemüht, meinen Vater bei der Stange zu halten. Aber der war inzwischen nicht nur äußerlich durch langes Haar und Bart verändert, sondern befand sich dazu auf dem Weltverbesserungstrip. Zur Erleichterung der Wohngemeinschaft, die entschieden mehr dafür war, in fröhlicher Unbekümmertheit auf der progressiven Welle mitzuschwimmen als soziale Ideen in Taten umzusetzen, und der dieser Wandel allmählich etwas unheimlich wurde, zog er mit meiner Mutter aus und versuchte, in einer völlig andersgearteten Wohngemeinschaft Rauschgiftsüchtigen zu helfen. Ich wurde geboren, als die glorreiche Revolte der «Achtundsechziger» in vollem Gang war, und wurde sogleich ein Opfer, indem man mich mit dem gräßlichen Namen Friede zeichnete.

Irgendwann kamen meinen Eltern Bedenken, ob die Gesellschaft von Fixern das Wahre für ein Baby sei. Womöglich käme jemand auf die Idee, mir einen Haschisch-Schnuller in den Mund zu stecken. Sie zogen aus, zigeunerten herum und hielten sich mit Gelegenheitsarbeiten über Wasser, was bei Hänsgens Geschicklichkeit nicht schwerfiel. Vorübergehend fanden sie Unterschlupf bei einer prominenten Rockgruppe, die ein verfallenes Bauerngehöft gepachtet hatte. Die Band betrachtete mich als eine Art Maskottchen, und ihre fast nackten Groupies sprangen mit mir auf den Schultern fröhlich über die Wiesen. Die alten Frauen im Dorf bekreuzigten sich entsetzt. Nun trieben sich die Hexen schon am hellichten Tage herum. Der Vermieter, ein wohlhabender Bauer, zeigte sich dagegen sehr tolerant. «Es sind junge Leute», wiegelte er ab. «Da muß man ein Auge zudrücken.» Zufrieden strich er jeden Monat die Pacht ein. Nie hatte er mit den Früchten des Feldes so leicht gutes Geld verdient.

Mit Ludwig hielten die beiden losen Kontakt, und sie sahen sich auch gelegentlich. Zu Hause ließ sich Hänsgen nicht mehr blicken, und schließlich brach auch die Verbindung zu meinem Onkel ab. Dann, eines Tages, meldete sich die Leiterin eines Kinderheims bei den Großeltern. Meine Eltern hatten mich in dem Heim für acht Wochen abgegeben und dafür im voraus bezahlt. Aber nun war bereits ein Vierteljahr vergangen, und sie ließen nichts von sich hören. Großmutter bat Onkel Ludwig um Hilfe, und er mühte sich sehr, meine Eltern ausfindig zu machen. Vergeblich. Das einzige, was er in Erfahrung brachte, war, daß sie der Rockgruppe nach Südamerika gefolgt waren, um dort den Unterdrückten mit Musik beizustehen.

Damit verschwanden meine Eltern für immer aus meinem Leben.

Die Familie versammelte sich um Omas obligaten Apfelkuchen, und Oma beschloß, das elternlose Schäfchen heimzuholen. Und so trat, als ich fünf Jahre alt war, der später heißgeliebte Onkel in mein Leben oder besser in den Kreis von Kindern, in dessen Mitte ich hockte und mich besingen ließ: «Dornröschen war ein schönes Kind, schönes Kind.» Er zog mich sanft in die Höhe, musterte mein fahles, stoppliges Haar, meine durch eine Bindehautentzündung verklebten Augen und die von chronischem Schnupfen sanft gerötete Nase und murmelte: «Was nicht ist, kann ja noch werden.»