8,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: FISCHER E-Books

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

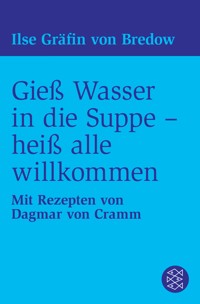

Wenn Mamsell einmal im Jahr ihren wohlverdienten Urlaub nimmt, beginnt im gräflichen Haus ein großes Jammern und Wehklagen. Diesmal will auch noch die Frau Gräfin verreisen. Dass Tante Herta "recht ordentlich" kocht, weckt wenig Vertrauen. Doch Tante Herta hat sich verliebt, aus einer halben Vegetarierin ist eine Feinschmeckerin geworden; sie brät, köchelt und backt nicht nur für die gräfliche Familie, sondern auch für Möpschen und ihren Dackel.Köstliche Überraschungen. Reis à la Trautmannsdorf, Rehgulasch mit Pfifferlingen, Flammeri mit Schwarzkirschen... Nur, als Mamsell nach ihrer Rückkehr in den Vorratskeller steigt - ist alles weg, die gut gehüteten Vorräte! Kaum noch was da! Nach den Frühlingsgeschichten "Ich sitze hier und schneide Speck" lässt Ilse Gräfin von Bredow die Sommer ihrer Kindheit auferstehen - mit Geschichten aus Küche, Hof und Garten. Was Mamsell, Tante Herta und andere gekocht, eingemacht und angerichtet haben, hat Dagmar von Cramm in hochherrschaftlichen Rezepten nachempfunden.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 149

Veröffentlichungsjahr: 2018

Ähnliche

Ilse Gräfin von Bredow

Gieß Wasser in die Suppe – heiß alle willkommen

Mit Rezepten von Dagmar von Cramm

Über dieses Buch

Wenn Mamsell einmal im Jahr ihren wohlverdienten Urlaub nimmt, beginnt im gräflichen Haus ein großes Jammern und Wehklagen. Diesmal will auch noch die Frau Gräfin verreisen. Dass Tante Herta "recht ordentlich" kocht, weckt wenig Vertrauen. Doch Tante Herta hat sich verliebt, aus einer halben Vegetarierin ist eine Feinschmeckerin geworden; sie brät, köchelt und backt nicht nur für die gräfliche Familie, sondern auch für Möpschen und ihren Dackel.Köstliche Überraschungen. Reis à la Trautmannsdorf, Rehgulasch mit Pfifferlingen, Flammeri mit Schwarzkirschen... Nur, als Mamsell nach ihrer Rückkehr in den Vorratskeller steigt – ist alles weg, die gut gehüteten Vorräte! Kaum noch was da! Nach den Frühlingsgeschichten "Ich sitze hier und schneide Speck" lässt Ilse Gräfin von Bredow die Sommer ihrer Kindheit auferstehen – mit Geschichten aus Küche, Hof und Garten. Was Mamsell, Tante Herta und andere gekocht, eingemacht und angerichtet haben, hat Dagmar von Cramm in hochherrschaftlichen Rezepten nachempfunden.

Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de

Impressum

Erschienen bei FISCHER E-Books

© 2017 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main

Covergestaltung: Nicole Lange, Darmstadt

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

ISBN 978-3-10-490767-3

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.

Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.

Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.

Inhalt

Motto

Juni

1 Der Schrottnaufen

Linsensuppe (aus der Kochkiste)

Kalbskoteletts au four

Arme Ritter

Hefeklösse mit Backobst

2 Tischlein deck dich

Reis à la Trautmannsdorf

Schichttorte

Pochierte Eier in Sauerampfersosse

Spinat-Käse-Auflauf

Rehgulasch mit Pfifferlingen

3 Der große Angler

Erdbeerkonfitüre

Erdbeerflammeri

Brathecht mit Sardellensosse

Aal grün

4 Von Mücken und Menschen

Kakao oder heisse Schokolade

Sandtorte

Marmorkuchen

Prasselkuchen mit Rhabarber

Juli

5 Der Regenmacher

Brathähnchen mit Gurkensalat

Stachelbeergrütze mit Vanillesahne

Rindfleischklösschen

Zwiebackklösschen

Griessschnitten mit Kirschsosse

Dampfnudeln

6 Lange Fädchen, faule Mädchen

Rahmwaffeln

Johannisbeerkaltschale mit Schneeklösschen

Schinken in Madeira

Tuttifrutti

7 Wünschen kann man sich alles

Glasierter Zwieback

Rehrücken kaschubische Art

Marzipantorte à la Smolensky

8 Des Hauses Ehr

Schokoladenkuchen

Restepastete

August

9 Das Liebesnest

Kartoffelsalat mit Würstchen

Geflügelsalat

Kräuterquark

Hähnchen in Aspik

Buttermilch-Kaltschale

10 Der aufmüpfige Bulle

Kullerpfirsich

Ochsenschwanzsuppe

Rinderschnitzel mit Meerrettich

Haushofmeisterbrötchen mit Rindermark

11 Die Bildungsreise

Leberpastete

Kalte Klopse

Knisterkuchen

Die »Giess Wasser in die Suppe«-Suppe

12 Die Schlafwandlerin

Kartoffel-Tomaten-Auflauf

Heringssalat

Buttercremetorte

Apfel im Schlafrock

Fünf sind geladen,

zehn sind gekommen –

gieß Wasser in die Suppe,

heiß alle willkommen.

Juni

1Der Schrottnaufen

Der Juni begann mit einem Donnerschlag, den aber nicht ein Gewitter hervorrief, sondern mein Bruder. Wie üblich trieben wir Kinder uns an unserem Lieblingsort, in der Küche, herum und überhörten geflissentlich Mamsells mehrfache Aufforderung, uns zu verziehen. Die Mädchen waren gerade beim Abwasch und Mamsell beim Buttern, so dass sich sechs Personen in der engen Küche im Souterrain drehten, ganz zu schweigen von unserem Bernhardiner Möpschen, der, mal wieder seiner geliebten Buttermilch harrend, Mamsell schwanzwedelnd umkreiste.

Sie war gerade dabei, sie in einem Topf schäumen zu lassen, als es meinen Bruder überkam, wie er sich immer zu entschuldigen pflegte, wenn er Unfug getrieben hatte – »Ich weiß auch nicht, es hat mich so überkommen«. Plötzlich zog er zwei Teschingpatronen aus der Hosentasche, öffnete die Ofentür und warf sie hinein. Einen Augenblick lang verhielt sich der Herd ruhig. Es war die Stille vor dem Sturm. Dann gab es einen ohrenbetäubenden Knall, es zischte und spuckte, glühende Asche und Kohlenstücke flogen durch die Gegend, Qualm kroch aus allen Ritzen, und eine dicke schwarze Wolke stieg aus dem Schornstein zum Himmel empor, von Frau Trägenapp ungläubig betrachtet, die gerade im Garten ihre Beete durchhackte. In der Küche entstand ein heilloses Durcheinander. Unsere Hauskröte hüpfte vor Schreck von ihrem Stammplatz unter dem Spülstein in die falsche Richtung und landete in der Buttermilch, Möpschen suchte Schutz unter Mamsells Röcken, die fuhr aufgeregt durch ihr Haar, und ihr stattlicher Dutt, den sie uns bislang als das Resultat des Haarwuchsmittels von »Ich, Anna Csillag« angepriesen hatte, fiel auf die von Buttermilch umspülte Kröte, die nun zu allem Schrecken auch noch im Dunkeln saß. Währenddessen floss aus einer der Abwaschschüsseln das Wasser auf den Fußboden, weil irgendetwas die Schüssel durchschlagen hatte. Uns gegenseitig beiseite schubsend, drängten wir nach draußen, allen voran Möpschen, der in seiner Angst etwas fertig brachte, was ihm bisher noch nie gelungen war: Er sprang über den Gartenzaun.

Als alles vorbei war, sagte Mamsell mehrmals: »Ich finde keine Worte!«, die Mädchen malten meinem Bruder aus, was man mit so einem Lümmel in ihrer Jugend – sie waren siebzehn und achtzehn – angestellt hätte, und Mutter sagte klagend: »Kind, wie konntest du nur!«

Meine Schwester und ich warteten mit angenehmem Gruseln auf Vaters Strafgericht, das allerdings auf den nächsten Tag verschoben werden musste, weil Vater nach Berlin gefahren war. So blieb Zeit genug, um darüber zu spekulieren, wie es wohl ausfallen würde. Ich vermutete Arrest im Keller, was meinen Bruder eher fröhlich stimmte, denn dort gab es genug Stärkungsmittel, mit denen man sich die Zeit vertreiben konnte.

Meine liebenswürdige Schwester tippte sich an die Stirn. »Bist du malle? Auf die Idee ist Vater doch noch nie gekommen.« Sie hatte viel unangenehmere Dinge in petto, wie eine Woche lang im Garten Unkraut zupfen oder junge Bäume gegen den Wildverbiss mit Stinköl bestreichen, wonach man so stank, dass einem selbst Möpschen auswich. Oder, noch schlimmer, ein Gedicht lernen, für meinen Bruder, der es mit dem Lesen nicht so hatte, eine der härtesten Strafen. »Die Glocke« zum Beispiel, was ihm von Vater schon mehrfach angedroht worden war, das letzte Mal vor einer Woche, weil er sich, anstatt ihm beim Einschlagen junger Fichten zu helfen, im Kahn auf dem See herumtrieb und sich taub stellte, als Vater nach ihm pfiff.

Doch von meiner Schwester ließ sich mein Bruder noch lange nicht in Angst und Schrecken versetzen. »›Die Glocke‹? Pah«, sagte er, »kann ich längst auswendig!« Und er gab sogleich eine Kostprobe seines großen Wissens: »Der Mann muss hinaus ins feindliche Leben.« Allerdings war auch uns dieses von Vater gern vor seinen Berlinfahrten benutzte Zitat bekannt.

»Na, und weiter?«, sagte meine Schwester. Sie bekam keine Antwort. Mein Bruder hatte sich pfeifend verzogen.

Doch Vater zeigte sich unerwartet milde. Er verweigerte ihm lediglich seinen Anteil an den Katzenzungen, die er uns mitgebracht hatte. Mein Bruder nahm es gelassen. Während Vater sie zwischen meiner Schwester und mir aufteilte, wanderte sein Blick von einem Schokoladenhäufchen zum anderen. Ich legte meine Hand schützend über meinen Anteil. Doch ich wusste, dass es mir wenig nützen würde.

Danach begab sich Vater in die Küche. Die Mädchen und Mamsell waren noch immer beschäftigt, Küchenbuffet, Geschirrschrank und Herd von Ruß zu säubern. Vater sprach beruhigend zu der Kröte, die wieder ihren Stammplatz unter dem Spülstein neben der Pumpe eingenommen hatte, deren Hals sich aber nach der Aufregung immer noch heftig blähte. Er streichelte den sich wimmernd an ihn drängenden Möpschen, schaute in die Runde und sagte: »Sieht ja wirklich schlimm aus.«

»Besonders der Herd«, sagte Mamsell. Sie deutete auf die verbeulte Ofentür, durch die der Herd grimmig glühte. Offensichtlich keimte in ihr die Hoffnung, Vater werde nun endlich über seinen Schatten springen und ihr einen neuen spendieren. Angesichts der vielen Blessuren, die der Herd davongetragen hatte, kam Vater zwar diesmal nicht wie sonst auf den Rehrücken zurück, den die Frau des Försters anno dazumal, als das Ehepaar noch hier gewohnt hatte, auf diesem Herd so einmalig zubereitet hatte, aber Mamsell sah seinem Gesicht an, dass es auch diesmal nicht klappen würde. Trotzdem machte sie noch einen Versuch. »Herr Graf sehen doch selbst: der reinste Schrotthaufen!«

Vater versprach, ernsthaft darüber nachzudenken. Zunächst müsse aber der Ofensetzer ran und natürlich Maler Blumenthal. »Wissen Sie vielleicht, wo er steckt?«

»Keine Ahnung«, sagte Mamsell mürrisch, die sich das Resultat von Vaters Nachdenken an zehn Fingern abzählen konnte. Der ging mit einem bestrickenden Lächeln über ihre sich verfinsternde Laune hinweg, zuckte aber dann doch beim Hinausgehen zusammen, als ihm Mamsell halb laut jenen Kindervers hinterherfeuerte, der das Signal dafür war, dass ihre schlechte Laune den Höhepunkt erreicht hatte: »Ich sitze hier und schneide Speck, und wer mich liebt, der holt mich weg.«

Niemand konnte Vater sagen, wo sich Maler Blumenthal aufhielt. Der kam und ging, wie es ihm passte, war oft monatelang aus der Gegend verschwunden und tauchte dann plötzlich wieder auf, arbeitete längst nicht für jeden und verhielt sich im Allgemeinen wie ein eigenwilliger Künstler, vor allem, was die Wahl der Farben betraf. Auch diesmal war er wieder für eine Überraschung gut und stand unerwartet vor unserer Haustür, als ahnte er, in welchen Nöten wir steckten. Der Ofensetzer erschien ebenfalls, begutachtete den Herd von allen Seiten und meinte ungläubig: »Wollen Herr Graf wirklich, dass ich da noch mal rangehe?«

Vater nickte, und Blumenthal warf Mamsell einen mitleidigen Blick zu. Beide Herren Handwerker waren sich einig, dass sehr viel Arbeit auf sie wartete, die ihre Zeit brauchte. Natürlich musste man sich zu Beginn erst einmal mit einem kräftigen Mittagessen stärken, was seine Schwierigkeiten hatte, weil der Herd viel Qualm und wenig Hitze von sich gab und Mamsell nur Rührei und Bratkartoffeln zustande brachte, wenn auch mit reichlich Schinken und Speck.

Wie gewohnt bei solchen häuslichen Unbequemlichkeiten, überließen die Eltern uns unserem Schicksal und fuhren zu Verwandten. Während sie es sich dort schmecken ließen, mussten wir uns mit in der Kochkiste warm gehaltener, noch dazu reichlich mit dem Gewürz der Seligen versehener Linsensuppe begnügen und lebten den Rest der Woche hauptsächlich von Butterbroten, die uns Mamsell allerdings mit Leberwurst, Schlackwurst und Schinken servierte oder mit Johannisbeergelee und Erdbeermarmelade versüßte.

Schließlich war der Herd wieder so einigermaßen zusammengeflickt, die Küchenmöbel waren gestrichen, und zur Feier des Tages ließ Mamsell etwas Ordentliches in der Pfanne brutzeln, es gab große Koteletts mit frischem Salat und hinterher, bei uns Kindern besonders beliebt, arme Ritter.

Am nächsten Tag kehrten die Eltern zurück und besichtigten die Küche, die nun in einem laubfroschfarbenen Grün prangte. Neben der Pumpe hatte Blumenthal eine etwa zehn Zentimeter große Seejungfrau, natürlich entsprechend entblößt, gemalt, deren Gesicht eine gewisse Ähnlichkeit mit Mutter nicht abzusprechen war, was diese im Gegensatz zu Vater sehr verlegen machte. Nicht so angetan war er allerdings von dem Spruch, der in schnörkelreicher Schrift über dem erneuerungsbedürftigen Herd prangte: »Jeder Mensch ist anders albern.« Dazu blickte dem Betrachter aus dem schwungvollen »a« des Wortes »albern« ein Gesicht entgegen, das uns vertraut schien, nämlich Vaters. Der drehte jedoch wie immer sofort den Spieß um.

»Siehst du, mein Junge«, sagte er zu meinem Bruder, »da hat’s dir der Blumenthal mal ordentlich gegeben. Wobei ja das Wort ›albern‹ noch schwach ist für das, was du angerichtet hast.« Aber er war von seinem Konterfei begeistert. Kein Gast kam ihm ins Haus, dem es nicht vorgeführt wurde, obwohl sich das Bild durch Küchendämpfe, Qualm und Fliegenkleckse allmählich stark veränderte und mehr Ähnlichkeit mit unserer Hauskröte als mit Vater bekam.

Auf einen neuen Herd kam Mamsell in der nächsten Zeit nicht mehr zurück. Aber es gab jetzt häufiger als sonst ein Gericht, das Vater hasste: Hefeklöße mit Backobst.

Linsensuppe (aus der Kochkiste)

Früher weichte man Hülsenfrüchte erst ein, goss dann das Wasser ab und setzte sie mit frischem Wasser auf. Dabei gehen eine Menge Mineralstoffe verloren. Auch der Zusatz von Natron ist heute nicht mehr üblich: Linsen sind heute gereinigt und zarter als früher. Die Zubereitung ist deshalb einfacher geworden:

300 g braune Linsen

3/4 l Wasser

3/4 l starke Fleischbrühe

1 Stück Sellerie

1 Porreestange

schwarzer Pfeffer aus der Mühle

2 Stiele Thymian

2–3 geräucherte Bratwürste

1 EL Schweineschmalz

2 Zwiebeln

1–2 EL Mehl

1 EL Rübensirup

1–2 EL Essig

Salz

1 Bund Petersilie

Für die »Bröckchen«:

2–3 Scheiben altbackenes Graubrot

4 EL Butter

Die Linsen in einem Sieb waschen, dann im Kochtopf etwa 2 Stunden im Wasser einweichen. Die Brühe dazugeben und alles etwa 20 Minuten leicht kochen. Sellerie und Porree gründlich waschen, putzen bzw. schälen. Sellerie in kleine Würfel, Porree in dünne Ringe schneiden, beides in die kochende Suppe geben, mit Pfeffer und Thymian würzen und weitere 10 Minuten kochen lassen.

Inzwischen die Bratwürste in Scheiben schneiden und im Schmalz bei mittlerer Hitze knusprig braten, herausheben und in die Suppe geben. Die Zwiebeln schälen und in Würfel schneiden, im Bratenfett goldbraun rösten. Das Mehl darüber stäuben und kurz anschwitzen. Zwei Kellen Suppe in die Pfanne geben, verrühren, bis sie glatt ist, und dann alles in die Suppe rühren. Mit Sirup, Essig und Salz würzig abschmecken, den Thymian herausfischen. Petersilie waschen, Blättchen abzupfen und hacken, auf der Suppe anrichten. Für die Bröckchen das Brot in 1 cm große Würfel schneiden und in der Butter goldbraun rösten, zur Suppe servieren.

Die Kochkiste, eine ausgepolsterte Holzkiste mit ebenfalls gepolstertem, sehr fest schließendem Deckel, war das, was man heute eine Energie sparende Erfindung nennen würde. Nachdem das Essen auf der Feuerstelle zum Kochen gebracht worden war, kam es direkt in die Kochkiste und garte dort nach. Das war besonders bei Hülsenfrüchten oder Getreidegerichten günstig, die eine lange Garzeit haben. Fleisch konnte man mit dieser Methode nicht garen: Dazu war die Temperatur nicht hoch genug.

Kalbskoteletts au four

sind viel feiner als die üblichen Schweinekoteletts – eben keine Alltagsspeise. Deshalb wurde ihnen mehr Sorgfalt gewidmet, die sich auch heute noch lohnt.

1 kg abgehangene Kalbskoteletts

1 Zwiebel

1 Möhre

1 Petersilienwurzel

Salz, Pfeffer

3/4 l Wasser

50 g Butter

1 1/2EL Mehl

200 g Champignons

1 EL Zitronensaft oder Essig

2 EL gehackte Petersilie

2–3 EL geriebener Parmesan

1–2 EL Krebsbutter

Die Koteletts vom Schlachter in rippendicke Scheiben schneiden und ganz auslösen, die Knochenabfälle mitgeben lassen. Die Koteletts waschen, Sehnen und Flachsen abschneiden und mit den Knochen in einem Topf leicht anrösten, mit Wasser ablöschen. Zwiebel samt Schale vierteln und zugeben. Wurzeln waschen, grob zerteilen und zufügen, salzen und pfeffern. Etwa 1 Stunde köcheln lassen, dann durch ein Sieb gießen – es sollte etwa 1/2 l Brühe übrig sein. Zwei Drittel der Butter schmelzen, das Mehl zugeben und so lange abbrennen, bis es gelblich wird. Dann vom Herd ziehen und nach und nach die Brühe unterschlagen, etwa 15 Minuten leicht kochen lassen. Die Champignons mit Küchenpapier abreiben, Stiele nachschneiden und die Pilze je nach Größe halbieren oder vierteln. In den letzten 5 Minuten mitkochen lassen. Die Soße mit Zitronensaft, Petersilie, Salz und Pfeffer abschmecken.

Inzwischen den Backofen auf 180 Grad vorheizen. Die Koteletts salzen und pfeffern. In einer ofenfesten Pfanne die restliche Butter erhitzen, Koteletts von jeder Seite 2–3 Minuten kräftig braten. Mit der Soße übergießen. Parmesan darüber streuen. Die Krebsbutter zerlassen und darüber träufeln. Die Pfanne im heißen Ofen etwa 20 Minuten überbacken. Dazu gibt es Salzkartoffeln.

Tipp: Schneller geht’s ohne Überbacken – dann die Soße mit Fleischextrakt (heute können Sie stattdessen Sojasoße nehmen) und einem Schuss Sahne abschmecken.

Arme Ritter

Sie waren die ideale Verwertung für altbackenes Brot! Dazu passt Kompott.

4 fingerdicke Scheiben altbackenes Brot (etwa 250 g)

2 Eier

gut 1/4 l Milch

1/2TL abgeriebene Zitronenschale

75 g Semmelbrösel

etwa 40 g Butterschmalz

Zimtzucker zum Bestreuen

Für das Kompott:

etwa 700 g Himbeerrhabarber

1/4 l Wasser

150 g Zucker

Nur sehr dunkle Rinde vom Brot abschneiden. Die Eier trennen, das Eigelb mit der Milch und der Zitronenschale verquirlen. Die Brotscheiben in eine flache Form legen und mit der Eiermilch tränken. Reicht die Flüssigkeit nicht, etwas Milch zugeben. Die Eiweiß mit 1 EL Wasser verrühren. Jeden Ritter erst in Eiweiß, dann in Semmelbröseln wenden. Im heißen Butterschmalz von beiden Seiten goldgelb ausbacken. Mit Zimtzucker bestreut zu Tisch geben.

Für das Kompott den Rhabarber waschen und in 2 cm lange Stücke schneiden. Sie brauchen die rosa Schale nicht abzuziehen, weil sie so zarthäutig ist. Das Wasser mit dem Zucker zum Sirup kochen, Rhabarber einlegen und 2–3 Minuten aufkochen, dann abkühlen lassen. Nach Geschmack ein Stück Zimt mitkochen.

Hefeklösse mit Backobst

Die Klöße werden in Salzwasser gekocht. Wichtig: Sie brauchen genug Platz, um sich auszudehnen. Weil wir meist nicht mehr so riesige Töpfe und Kochstellen wie damals haben, müssen Sie evtl. auf zwei Töpfen parallel kochen. Es lohnt sich!

Für das Backobst:

350 g Backobst (bitte rappeltrocken und ungeschwefelt aus dem Bioladen: Birnen, Äpfel, Pflaumen)

1 Stück unbehandelte Zitronenschale

1 Zimtstange

4–5 EL Zucker

Für die Klöße:

ca. 1/8 l Milch

1 Würfel Hefe

4–5 EL Zucker

400 g Mehl (am besten Type 550)

2 Eier

1 Prise Salz

1 EL Butter

50 g geklärte Butter zum Beträufeln