Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: epubli

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

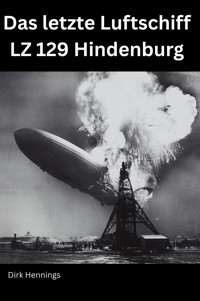

Das letzte Luftschiff - LZ 129 Hindenburg LZ 129 Hindenburg war ein deutsches kommerzielles Passagier-Starrluftschiff, das Leitschiff seiner Klasse, die längste Flugmaschinenklasse und das größte Luftschiff nach Hüllenvolumen, das von der Luftschiffbau Zeppelin GmbH am Bodenseeufer in Friedrichshafen entworfen und gebaut und von der Deutschen Zeppelin-Reederei betrieben wurde. Benannt wurde es nach Generalfeldmarschall Paul von Hindenburg, der von 1925 bis zu seinem Tod im Jahr 1934 deutscher Reichspräsident war. Das Luftschiff flog zunächst ab März 1936 als Propagandaschiff der Nazis, bis es 14 Monate später, am 6. Mai 1937, bei einem Landeversuch auf dem Marineluftstützpunkt Lakehurst in Manchester Township, New Jersey, am Ende der ersten nordamerikanischen Transatlantikfahrt seiner zweiten Dienstzeit durch ein verheerendes Feuer zerstört wurde. Dies war die letzte der großen Luftschiffkatastrophen; ihr gingen die Abstürze der britischen R38, des US-Luftschiffs Roma, der französischen Dixmude, der USS Shenandoah, der britischen R101 und der USS Akron voraus. Dieses Werk beschreibt die Geschichte der LZ 129 Hindenburg. Darin werden auch die technischen Details und die Einsätze beschrieben. Das Werk ist mit umfangreichem zeitgenössischem Bildmaterial illustriert. Umfang: 80 Seiten

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 50

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Das letzte Luftschiff - LZ 129 Hindenburg

IMPRESSUM:

Dirk Hennings

c/o IP-Management #4887

Ludwig-Erhard-Str. 1820459 Hamburg

Einleitung

Der Zeppelin LZ 129 „Hindenburg“ (Kennzeichen D-LZ129), benannt nach dem deutschen Reichspräsidenten Paul von Hindenburg, war neben seinem Schwesterluftschiff LZ 130 eines der beiden größten jemals gebauten Luftfahrzeuge. Seine Jungfernfahrt war im März 1936. Am 6. Mai 1937 wurde er bei der Landung in Lakehurst (New Jersey, USA) zerstört, als sich die Wasserstofffüllung entzündete. 35 der 97 Menschen an Bord sowie ein Mitglied der Bodenmannschaft kamen ums Leben.

Luftschiff LZ-129 Hindenburg bei einem früheren Besuch in Lakehurst

25. Januar 1937.

Das Prinzip des Starrluftschiffs

Starrluftschiffe sind Luftschiffe mit einem kompletten Skelett aus Trägern und Streben. Dieses Gerüst gibt die äußere zumeist aerodynamische Form des Schiffskörpers vor. Neben den knapp 120 deutschen Zeppelinen wurden auch rund 50 Starrluftschiffe von anderen Herstellern gefertigt. Viele dieser Luftschiffe verunglückten schon kurze Zeit nach ihrer Jungfernfahrt. Dies führte dazu, dass die Luftschifffahrt im Laufe der 1930er Jahre eingestellt wurde, wobei Deutschland mit dem LZ 130 das letzte große Starrluftschiff noch bis 1939 in Betrieb hatte.

Bau des Luftschiffs LZ 129 „Hindenburg“

Von Bundesarchiv, Bild 146-1986-127-05 / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5483346

Eigenschaften

Die Geripperinge standen meist senkrecht und waren durch Längsträger verbunden. Zusätzlich wurde die Konstruktion mit Stahlseilen verspannt, was zur Formstabilität bei ausreichender Elastizität beitrug. Die Motoren und Führergondeln ließen sich einfach am Gerippe aufhängen. Nutzlast, Ballast (meist Wasser) und Betriebsstoffe (Kraftstoff und Schmieröl) konnten schwerpunktsoptimal verteilt gelagert und teilweise zur Trimmung verwendet werden. Die Stabilisierungsflossen am Heck waren in die Gerippestruktur integriert. Das Innere des Rumpfes bot relativ geschützt viel Platz für die Besatzung, Passagiere und die Nutzlast. Ein Vorteil der festen Struktur ist der Erhalt der Luftschiffform und damit auch der aerodynamischen Steuerbarkeit bei Gasverlust.

USS Shenandoah im Bau

Beim Starrluftschiff sichert das Gerippe die Form, die Außenhaut, die Wetterfestigkeit und die Gaszellen die Gasdichtigkeit. Beim Prallluftschiff werden diese drei Aufgaben von der prallen Außenhaut übernommen. Starrluftschiffe sind durch die zusätzlichen Konstruktionselemente erst ab einer gewissen Größe, die die von Prallluftschiffen deutlich überschreitet, sinnvoll konstruierbar. Im Inneren von Starrluftschiffen wird der Auftrieb durch das Traggas in Gaszellen erzeugt, die im Gegensatz zu Prallluftschiffen oder halbstarren Luftschiffen keinen Beitrag zur Form des Schiffes zu liefern brauchen.

Gerippe eines Starrluftschiffes (Hindenburg-Nachbau im Zeppelinmuseum Friedrichshafen)

Von Benutzer:Stahlkocher - Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=23859738

In den Gaszellen herrscht ein im Vergleich zu Prallluftschiffen geringerer Überdruck: Unten null und oben spezifische Tragkraft (Gasdichteunterschied mal g) mal Höhe über dem unteren Gasspiegel. Bei 40 m Schiffsdurchmesser und 12 N/m³ spezifischer Tragkraft: 480 Pascal (Pa). Dadurch geht bei Beschädigungen weniger rasch Gas verloren, und es läuft auch nur die verletzte Zelle leer. Beim Prallluftschiff läuft der gesamte Auftriebskörper leer und es verliert die Form. Ballonetts sind beim Starrluftschiff nicht erforderlich. Ein Ballonett (frz.-engl. kleiner Ballon) ist ein ballonartiger Luftsack im Inneren der Hülle eines halbstarren oder Prallluftschiffs, mit dessen Hilfe die Volumenänderung des Traggases innerhalb der Hülle ausgeglichen wird. Die Variation des Volumens des Ballonetts durch Füllung mit Außenluft oder Leerung sorgt dafür, dass im Inneren des Auftriebskörpers stets ein leichter Überdruck herrscht, um ihn dadurch prall zu halten. Dieser Überdruck beträgt nur wenige Millibar, typisch etwa fünf Millibar.

Anordnung der Ballonetts in einem Prallluftschiff

Das Luftschiff LZ 129 Hindenburg

Das Gerippe von LZ 129 bestand aus Duraluminium, einer sehr festen Aluminiumlegierung. 1906 entwickelte Alfred Wilm im Rahmen von Untersuchungen zur Festigkeitssteigerung von Aluminiumlegierungen die erste ausschließliche Knetlegierung. Seine Entdeckung war, die Härte der Legierung dadurch zu steigern, dass man die in der Stahlherstellung gebräuchlichen Verfahren zur Festigkeitssteigerung auf eine Aluminiumlegierung übertrug. Es wurde zufällig festgestellt, dass Legierungsproben, die man nach dem Abschrecken noch einige Tage liegen ließ, tatsächlich eine erhöhte Festigkeit aufwiesen. Das zugrundeliegende Prinzip bezeichnet man als Ausscheidungshärtung.

Das neue Material wurde ab 1909 von den Dürener Metallwerken hergestellt und der Name Duralumin nebst einigen ähnlichen (DURAL) als eingetragene Warenzeichen geschützt. Wilms Legierung aus Aluminium, 3,5 bis 5,5 Prozent Kupfer, 0,5 bis 0,8 Prozent Magnesium und 0,6 Prozent Mangan sowie bis zu 1 Prozent Silizium und 1,2 Prozent Eisen wurde auch zum Patent angemeldet. Der Name wurde abgeleitet vom lateinischen durus für „hart“ (oder besser: „ausdauernd“ im Sinne von beständig, widerstandsfähig), wobei in der Literatur gelegentlich auch ein Zusammenhang zum Arbeitsort Düren beschrieben wird, sowie vom Hauptbestandteil der Legierung Aluminium. Inzwischen gibt es zahlreiche vergleichbare Legierungen, die den Herstellernamen in die Legierungsbezeichnung eingefügt haben.

Arbeiter der Zeppelinfabrik beim Bau des deutschen Luftschiffs LZ 129 Hindenburg in großer Höhe, 1934.

Das Schiff war 245 Meter lang, hatte einen Durchmesser von 41,2 Metern und ein Gasvolumen von 200.000 Kubikmetern. Seine durchschnittliche Reisegeschwindigkeit betrug 100–120 km/h, seine Reiseflughöhe 400–600 Meter, oftmals auch nur 200 Meter. In insgesamt 15 Räumen konnten 8,7 Tonnen Fracht transportiert werden.

Schwesterschiff LZ 130 „Graf Zeppelin II“ während dem Endausbau, 1938

Im Gegensatz zu vorhergehenden gebauten Zeppelinen befanden sich bei LZ 129 die Räume für die Passagiere auf zwei Decks im Inneren des Auftriebskörpers. Diese Anordnung der Fahrgastanlage war jedoch nicht neu. Bereits die britischen Starrluftschiffe R100 und R101 verfügten über diese Art der Passagierunterbringung im Inneren des Schiffskörpers. So konnte mehr Platz bereitgestellt werden. Diese Neuerung war bereits für LZ 128 vorgesehen gewesen. Die Verkleinerung der Gondel, die jetzt nur noch zum Steuern des Luftschiffs diente, verringerte auch den Luftwiderstand des Schiffes. Die Einrichtungen zum Passagiertransport wurden Fahrgastanlage genannt. Diese befand sich etwa auf einem Viertel der Länge des Rumpfes auf zwei Decks und verfügte backbords und steuerbords über schräg nach unten stehende Fenster. Zwei nach unten schwenkbare Treppen erlaubten den bequemen Ein- und Ausstieg am Boden.

Chefkonstrukteur des LZ 129 war Ludwig Dürr. Die Innenausstattung stammte von dem deutschen Architekten Fritz August Breuhaus de Groot, der diese mit seinem damaligen Mitarbeiter Cäsar F. Pinnau entworfen hatte.

Dining Room / Speisesaal

Cabins / Passagierkabinen

Lounge / Gesellschaftsraum

Reading & Writing Room / Lese – und Schreibzimmer

Hermetic Roof / Hermetisches Dach um das Eindringen von Wasserstoff zu verhindern

Der Rauchersalon und die Bar befanden sich unterhalb dieses Decks

Die Ausstattung

Der Innenbereich war aus Gründen der Gewichtsersparnis im Bauhausstil gehalten, dazu zählten unter anderem Möbel aus Leichtmetall.